2022年12月の記事

全1件 (1件中 1-1件目)

1

全1件 (1件中 1-1件目)

1

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 2025年11月前半スピリチュアル…

- (2025-11-18 11:02:03)

-

-

-

- まち楽ブログ

- ウォーク日和に恵まれいいウォークで…

- (2025-11-17 18:30:52)

-

-

-

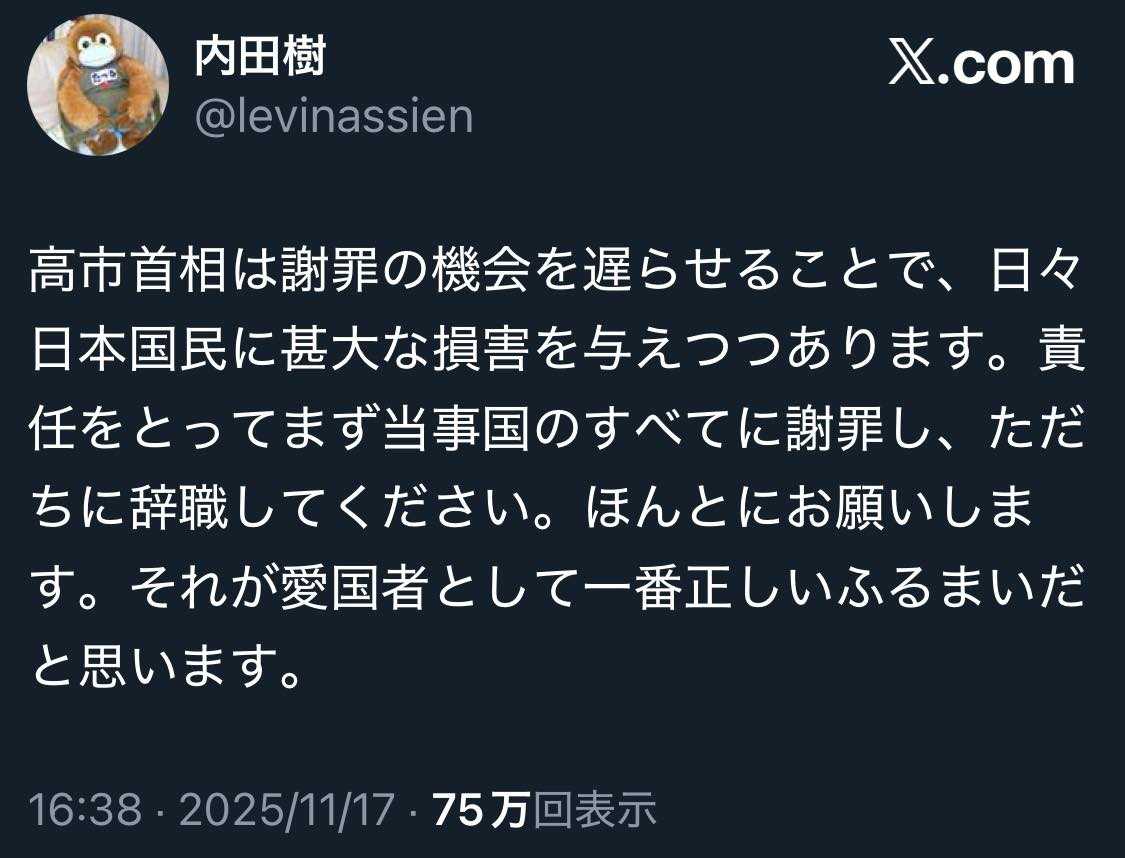

- 政治について

- 愛国者として一番正しいふるまい

- (2025-11-18 14:35:25)

-

© Rakuten Group, Inc.