2025年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

有松散歩

今日はお昼を食べた後、ちょっと息抜きをしに、家からクルマで30分ほどのところにある有松というところに行ってきました。 有松というのは、東海道53次の宿場の一つなのですが、江戸時代、農業が難しい土地柄だったもので、その代わりに「有松絞」と呼ばれる染色業が振興されたんですな。で、今もなお、複雑な絞りの技術を使った染色が行なわれ、完成した布を使って浴衣やスカーフ、ハンカチなどが生産されている。で、旧東海道沿いに昔ながらの古い町並みが残っているところがありましてね。そこに有松絞製品を売る店が点在していると。 で、まずは有松絞会館みたいなところに行ってみたのですが、ここでは300円ほどの拝観料を支払うと、有松絞の何たるかの解説ビデオを観た後、実際に、職人の方が有松絞の括り作業を行なっているところを見学できるんです。 で、我々も見学させていただいたのですが、一つビックリしたのは、有松絞を生み出すあの括りの作業、あれをやるには色々と方法があって、職人は自分に合う方法でやると。だから、今日、括り作業を行なっていらした職人の女性お二人は、それぞれ別なやり方で作業を行なっておられたと。使っている器具も全然違っていましたし。 うーん、ビックリよ。私は当然、括りのやり方というのは決まっていて、それを伝承していくのかと思っていたのですが、そうではないんですな。 で、この作業は、内職として行われるので、職人は愛知県各地に散っている。だから、今、正確に、何人くらいの職人がいるか、分からないんですって。いやあ、私は、有松絞の職人は、有松の近辺に住んでいて、有松にある工場とかで働いているのかと思っていたのですが、全然違うんですね。横浜に住んでいる職人もいると言いますから、愛知県外で仕事を請け負う有松絞職人もいらっしゃるわけだ。 しかし、見学させていただいていると、その括りの作業というのが、気が遠くなるような細かく果てしない作業でね。こんなに手間暇のかかる工程を経て、あの有松絞が生まれるのかと思うと、職人さんたちに頭が下がります。 で、我々もすっかり有松絞の虜となり、私も家内も、一枚ずつ有松絞のハンカチ買っちゃった。 さて、有松絞会館で基礎知識を得た我々は、そのまま街散歩を続けたのですが、最近では伝統的なお店に加えて、モダンなお店も結構ある。 なかでも「糸和」さんという工房兼ショップでは、布製品の有松絞に加え、皮革を使った有松絞の製品も製作・販売をされている。下に挙げたのはお店の一角の写真ですが、なかなか魅力的な皮革製品が揃っておりました。 男物の財布とか、ちょっと欲しかったです。 で、その後、「カフェT-Ryujyu」で、珍しい青い「藍ラテ」をいただき、身体を暖めてから帰路についたのでした。 ということで、短い時間でしたが、気晴らしにはちょうどいいお散歩となったのでした。

February 28, 2025

コメント(0)

-

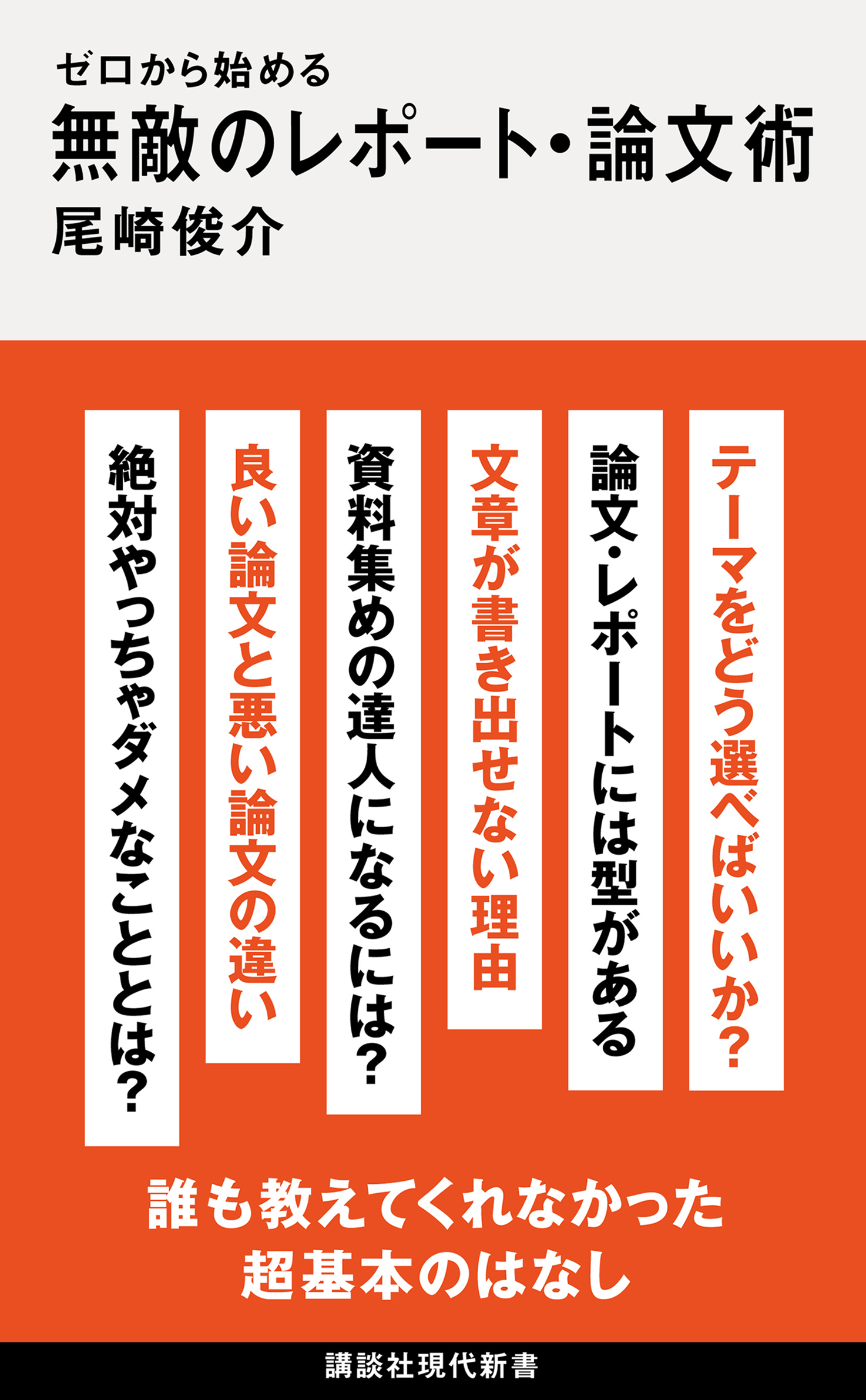

新刊の書影が出た!

ひと月ほど前に新刊を出したばかりですが、もう次の新刊が出ます。すごくない? 月刊・釈迦楽状態じゃないの。 で、既にアマゾンなどでは予約が始まっていたのですが、この度、書影が出ましたので、ここでご紹介させていただきます。 今度の本は、こんな感じ。 ↓ どうよ。『無敵のレポート・論文術』と来たもんだ。大風呂敷を広げちゃったねえ・・・。ちなみに、このタイトルはワタクシが決めたわけじゃないからね。 この本、基本的には学術論文の書き方指南の本なんだけど、類書とは異なり、文化論の何たるかを語る部分に比重が置かれております。研究するって、こんなに楽しいことなのよ、ということを語っている本。 そういう意味で、類書の中で、ダントツに「読んで面白い」本になっていると思います。他の類書って、結局、ノウハウだけだから、七面倒くさくて小難しいことばっかで、読んで面白くはないからね。でもワタクシのこの本は、面白いから。 ワタクシ、面白い本しか書けないんで。 実際に書店に並ぶのは、来月20日くらいですけど、絶対に面白い本だから、今から予約して吉。インターネット書店の予約の多寡が、その後の売り上げに響くからね! 本ブログの読者の皆さんは、是非!これこれ! ↓ゼロから始める 無敵のレポート・論文術 (講談社現代新書) [ 尾崎 俊介 ]

February 27, 2025

コメント(0)

-

追悼 ロバータ・フラック

ロバータ・フラックが亡くなりました。享年88。 いやあ、つい最近、このブログでも彼女のCDのことを語ったばかりだったので、ちょっとビックリ。 ロバータ・フラックと言えば、まずは「やさしく歌って」ですかねえ。これこれ! ↓ロバータ・フラック「Killing Me Softly with His Song」 その昔、ネスカフェのCMで流れていて、子ども心にいい曲だなあ、と思ったのを思い出します。昔は、こんな一流の歌手にネスカフェ用の替え歌を歌わせちゃったんだから、ある意味、すごいよね!これこれ! ↓ネスカフェのCM 先日のこのブログでご紹介したのは、『ファースト・テイク』というデビュー・アルバムのことでしたけど、亡くなられたのを機に色々調べてみると、『ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ』というアルバムもいいんだってね。早速、買っちゃったよ。これこれ! ↓ATLANTIC R&B BEST COLLECTION 1000::ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ [ ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ ] 昔はね、こういう、素晴らしい歌、素晴らしい歌手がいたよね・・・。1970年代がなつかしい。 というわけで、私にとっては何とも懐かしいシンガー、ロバータ・フラックのご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。

February 26, 2025

コメント(0)

-

これがロシア人の本音か・・・

昨日の読売新聞の「時代の証言者」という連載コラムで保阪正康さんが面白いことを書いていました。 ノンフィクション作家の保坂さん、1992年までに4回ほどソ連/ロシアに取材に行ったことがあったんですって。 ご存じの通り、ソ連は計画経済が行き詰り、1991年に崩壊するわけですけれども、そうなるとコルホーズ(集団農場)も崩壊する。コルホーズで働いていた農民は、以後、自作農になるわけですよ。 で、そういう農民に、保阪さんが「自作農になれて良かったですね」ってなことを言ってみたと。すると農民曰く、「私はトラクターの運転手なので、ほかのことはできない」と。 そう、社会主義の集団農場では、農民とはいえ役割がそれぞれ決まっているので、トラクターを運転する人はそれしかしない。集団としては農民だけど、タネをまいたことがない、苗を植えたことがない農民が沢山いる。そこへ持ってきて、「はい、集団農場は解体。明日から各自で農業するように」と言われたところで、途方にくれるしかないと。 だから、ソ連が崩壊した当初、かの国の人々は、新リーダーのゴルバチョフなんかじゃなくて、スターリン独裁時代を懐かしんでいたと。 つまり、なんでもお上が決めてくれと。これをやれ、あれをやれと命令してくれと。命令通りにしたら、最低限の生活を保証してくれと。 この記事読んで、なるほど、ロシア人ってのは、そういうメンタリティだったのかと悟りました。 1991年のクーデターの時、ゴルバチョフが出て、ようやく西側と対話のできるリーダーが出てきて、ロシアも民主化されて、さぞ当地の人たちも喜んでいることだろうと思っていたけど、そうじゃないのね。彼らが欲するのは、ゴルビーじゃなくて独裁者スターリンだったんだ。 じゃあ、今、彼らは幸せなんじゃん。スターリンの生まれ変わりみたいなスプーチンがいるんだから。 私も甘いね。プーチンの悪行三昧に耐えられなくなった民衆が革命でも起こすかと期待していたけれど、そういうことはないんだな。プーチンに永遠に大統領でいてもらいたいのは、プーチン本人もさることながら、ロシア人全般がそうなんだな。 じゃあ、元々ソ連だったウクライナもそうなのかもね。トランプは、ゼレンスキー大統領のことを独裁者呼ばわりするけれど、実際そうなのかも。ゼレンスキーが独裁的という意味ではないけれど、強いリーダーシップのある人の言う通りにするのが好きな国民が、そうやって従っているだけなのかも。 となると、独裁者と独裁者が角を突き合わせていたってわけか。で、今、トランプという別な独裁者が独裁的に仲裁しようとしているのか。 じゃあ、成功するかもね。どの道、民主的な方法で解決することは望めないんだから。「はい、お前ら、この辺で手を打て」と、さらに強い独裁者に言ってもらうしかないのかも。

February 25, 2025

コメント(0)

-

ボクシング三連発 やっぱり中谷は強かった!

今日はアマプラでボクシング3試合を見てしまった。 まずは堤選手 vs 比嘉選手戦。途中まで比嘉選手が押していて、しかもダウンまで取って、あ、これは行けるかなと思ったら、同じ回に逆にダウンを喫し、後はスタミナに勝る堤選手の猛攻をクリンチでしのぐのが精一杯な状態。 比嘉選手っていうのは、10ラウンドあたりから、まるで電池が切れたようにスタミナ切れするねえ。前の試合もそんな感じだったし。 で、同じダウンでもダメージの大きかった比嘉選手の負け、堤選手の判定勝ちだと思っていたら、ドローですって。んなわけないでしょ。 でも、まあ、堤選手のパンチも軽くて、両者汗みどろの泥仕合。ちょっと打っちゃあクリンチ、ちょっと打っちゃあクリンチ、って感じの試合運びは、ひと昔前のボクシングっていう感じでしたね。昭和のボクシング。 そして次は、那須川選手 vs モロニ―選手線。 前の試合で那須川選手の動きが良くて、これは一皮むけたのかなと思いきや、元チャンピオンを相手にすると精彩を欠き、全ラウンドを通じてずーーーっと押されっぱなし。パンチのスピードはあるけど、なにしろ終始後退しながら打つもので、パンチに体重が乗らないというのか、相手にダメージを与えるという感じではない。むしろ前へ前へ、手数でもって攻めてくるモロニ―選手の術中にはまって劣勢につぐ劣勢。 結局、最後まで両者汗みどろの泥仕合で、これまた昭和っぽいボクシングを見させられることに。で、モロニ―選手の判定勝ちだなこりゃ、と思っていたら、ジャッジが三人とも那須川選手の圧勝と判定。 ウソだろ、おい。ネリ選手を勝たせるメキシコのレフリー&ジャッジと変わらんじゃん。あれで那須川選手圧勝だなんて、恥ずかしいわ。 そんな、しょっぱい試合を2つも見せられた後、ようやく出ました今日のメイン・イベント、中谷潤人選手 vs ダビド・クエジャル選手戦。 ダビド選手はKO率の高い無敗の選手と聞いていたけれど、試合が始まれば、まるで素人みたいな動きで、こんなの、中谷選手のパンチが当り放題じゃん、4ラウンド持たないでしょ、と思っていたら、3ラウンドにして鮮やかなパンチが決まり、赤子の手をひねるような感じで中谷選手圧勝。 バンタム級タイトルは、現在のところ、日本の4人の選手が全部持っているけれど、本当に実力が図抜けているのは中谷選手だけだな。この階級で、中谷選手を悩ませそうな選手ってもう誰もいないじゃん。スーパーバンタムに上げるしかないんじゃない? それにしても、前二つの試合は、しょっぱかったなあ。チャンピオン乱立で、今や日本はボクシング王国、なんて言っているけど、実際のところは井上尚弥選手と中谷潤人選手が強いだけ。まあ、この二人が断トツで強いのだから、王国と言ってもいいのだけどね。 ま、堤選手はともかく、那須川選手は、この辺でちょっとトーンダウンして、もっともっと実力をつけてから、もし狙えるものなら世界を狙った方がいいんじゃない? もっとも、今日の感じだと、とてもとても世界レベルとはいえない。だって、もしモロニ―じゃなく、ノニト・ドネアとかと対戦して、いくら日本のジャッジが頑張ったとしても、勝てるとは思えないじゃん? そういうことだよね。

February 24, 2025

コメント(0)

-

『御上先生』を楽しむ

このところ日曜の夜は『御上先生』を息を吞みつつ楽しんでおります。まだまだ全然、事態の全容が掴めないんですけど。 しかし、今日の回で、御上先生の兄がどうして自〇したかの理由は分かった。 分かったけれども、うーん、どうなんだ? 皆さんは納得されました? 私は納得していないよ。いかに若さゆえの正義感とはいえ、自分の命を投げ出してまで正義を追及すべき事例だったとは、私には到底思えないな。そこがね、私からすると、ちょっとリアリティの点で弱かったかなと。 そんな行動を取る前に、ちょっと私のところにでも遊びに来てくれれば。自己啓発思想で救ってあげられたものを、などと言って見たりして。 というのは冗談だけど、実際、この世のほぼすべての悩みって、自己啓発思想に答えがあるからね。 ウソだと思う? ウソかどうか、次の本では、その辺りのことを書こうかなと思っているのだけれども。まあ、ちょっと期待していてくださいよ。

February 23, 2025

コメント(0)

-

「ネコの日」に野良猫と戯れ、常盤新平著『わさびの花』を読む

今日は2月22日、にゃーにゃーにゃ―ということでネコの日らしいですが、折よく散歩の時に馴染みの地域猫に出会ったので、しばし戯れてきました。 いつも地域猫が集っている場所があって、そちらの方に足を向けたところ、案の定、サバ猫が一匹、遊歩道に立ち止まっている。初お目見えの猫だったので、こちらを警戒しているらしい。でも、逃げもしない。 で、ちょっと離れたところから「おーい、こっちにおいで」と声をかけたところ、遊歩道の脇の茂みがザワザワザワとしていきなり別な猫が参上! これは私と家内が「ボス」と呼んでいる馴染みの茶トラ。ボスとは言いながらメスのネコなんですけど、我々が別の猫を可愛がろうとしたもので、嫉妬して急いで出てきたらしい。 で、しばしボスと旧交を温めていたところ、件のサバ猫ちゃんも少し警戒を解いて我々の方に近づいてきて体を撫でさせてくれた。まあ、ネコの日にふさわしく、二匹の猫ちゃんとしばし遊ぶことができた次第。 まあ、遊ぶといっても、ボスはツンデレなので、ひとしきり体を撫でさせると、「もういいでしょ」と言わんばかりに、1メートルほど離れた所に行って寝そべるの。で、我々の方がそこまで移動して撫でていると、また1メートルくらい向こうに行ってしまう。まあ、このつかず離れずの感じが、またボスっぽくていいんですけどね。 さて、「またか」と言われそうですけど、今日も今日とて、常盤新平の小説を読んでおりました。今日読んでいたのは『わさびの花』という短篇小説集。 でも、これまた相も変らぬ常盤ワールドでね。どれを読んでも変わらない。あまり取り柄のない、田舎者の安月給の会社員がなぜかモテモテで、会社の同僚とか仕事で知り合ったとか行きつけの店が同じだったとか、そんな縁でべっぴんさんと知り合い、何故か一緒に飯を食った後、すぐに路地裏でキスし、そのままアパートでものにするとか。 自分の娘が妻子ある男に騙されて子どもまで産んで捨てられたのを憐れみつつ一緒に飯を食う父親の話とか。 自分の息子に捨てられた嫁と一緒に暮らす義父の話とか。不倫している姉と飯を食う弟の話とか。不倫している妹と飯を食う兄の話とか。 とにかく、出てくる女が全員イイ女なんだけど、なぜか男運が悪く、不倫して捨てられて傷ついて、それが主人公の男のところにやたらにやってきて旨い飯を作ってくれる。で、主人公の男がそれをガツガツ食って、ついでにその女まで食って、この先どうなるか分からないけど今がいいからいいや、というところで終わるという話ばっかり。 美人で、料理が上手くて、言葉遣いがよくて(「飲んでらしたの?」とか「おじさま?」とか、そういう言い方をする)、石鹸の匂いのする清潔感ある女が、なぜか常盤さんがモデルと思しき主人公のところにやって来ちゃー無私の精神で尽くすという。これって何なの? おじさんの妄想? しかし、常盤さんは実体験しか書けないのだから、あの狸親父はそんなにモテたっていうことなの? だから、常盤さんの小説で、主人公が恋愛に悩むということはないの。だっていい女の方からゴリゴリ押しかけてくるんだから。そんなことってある? 世の女性は、そんなに気楽に着替え持って男の家に押しかけてくるものか?? まあ、主人公が悩むとしたら、結婚した後ね。常盤さんの小説において、結婚生活は地獄と同意だから。だから、常盤さんの小説に出てくる「妻」は、鬼の化身のような悪妻か、離婚した妻か、死別した妻でしかない。円満な結婚生活というのは描かれない。それは、常盤さん自身が経験したことがないからね。 でも、どっちにしろ、常盤さんの小説には、それしかない。男と女の関係しかない。それもすごく嘘っぽいヤツ。しかも、付き合い始めの熱々の関係か、さもなくば結婚した後の冷え切った関係しかない。 そんなのばっか書いて、飽きないもんかねえ? 少なくとも、読者の方は飽きるよ。飽きない読者もいるかもしれないけど、私は飽きる。いや、呆れる。 仕事だから読むけど、もう、マジで限界に近付いてきたわ~。早く原稿書いて、この常盤沼から脱出したい!

February 22, 2025

コメント(0)

-

松田美智子著『越境者 松田優作』を読む

松田美智子さんの書かれた『越境者 松田優作』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 松田美智子さんは、松田優作の最初の奥さん。優作と同じ劇団に所属していて彼と出会い、結婚し、一女をもうけるも、数年後に優作の不倫により離婚。その美智子さんによる松田優作の伝記ですな。 で、これを読みますとね、松田優作という人物のことが非常によく分かる。母親が在日韓国人であったことに起因する鬱屈した青春時代。そこから抜け出すため、何としてもスターになるという野望。極めて純粋であると同時に、目指すところが高いがゆえに、自分と同じ方向を向き、同じくらいの熱量で努力しない友人たちをどんどん切っていくところもある。方向性としてはちょっと矢沢永吉に近いようなところがあるけど、矢沢はそういう自分のことを上から見下ろしているような余裕があるのに対し、松田優作にはそれがないので、結局、人とぶつかってしまい、時には手が出て事件を起こしてしまうというか。 で、お眼鏡にかなわなくなった途端、昨日までの友人をボロクソに貶し、果ては殴ったりする困ったちゃんなんだけど、そこに悪意は微塵もないし、自分の方が間違っていたと分かれば素直に謝るところもあったりするので、一度離れた人もいつか彼のもとに戻ってくるところもある。その辺が、憎めない彼の魅力でもあるわけね。 そういう人だから、近くにいる人は大変だったと思いますわ。引き寄せられたり、突き飛ばされたり、振り回されちゃって。まあ、この本を書いている松田美智子さんが優作の一番の被害者であるわけだけれども。 だけどこの本は、松田美智子さんの恨み節ではないんだなあ。そこはちゃんと切り離して、優作という人物、優作という俳優はこういう人であった、ということを冷静に分析しているし、その分析はすごく納得できる。それでいて、優作に不倫され、離婚することになるあたりの話では、優作の身勝手さというか、彼としては彼なりの信念で動いているんだろうけれども、そんなの、納得できないよっ!という美智子さんの正当な怒りというのも伝わってきて、読んでいて「そうだ、そうだ、ぶん殴ってやれ!」と言いたくなる。 でまた、膀胱がんを患った後の優作の行動。これがね、また彼らしいというか。 結局、優作は癌患者であるのに、やっぱり周りを振り回すわけよ。担当医も振り回し、本来すべき治療ができないようにさせてしまう。怪しげな新興宗教の教祖みたいなのを信じて、自分勝手な精神治療を試みる。一番親身になり、味方になってくれるべき家族や友人を遠ざける。そうやって自分で自分の寿命を縮めるわけね。もっとも、まともな治療をしても、どれだけ延命できたかは分からないけれども。 この伝記では、松田美智子さんは優作に近しかった人たちに実際に会ってインタビューをして、彼の最晩年はどうだったのかを調べ上げた上で書いているんですけど、担当医や教祖を問い詰めるあたりの松田さんの舌鋒はなかなか厳しい。まあ、そりゃあ、愛する人を殺されたようなもんですからね。 でもその一方、水谷豊とか、桃井かおりとか、本当に優作を理解していた俳優仲間の証言とかは、あれだけわがままに過ごした優作にも理解者がいてくれたんだなと、ちょっとホッとするところがある。その辺もとてもいい。 ということで、短くも激しい俳優人生を駆け抜けた松田優作という男のことを知る上で、この伝記は必読なのではないかと。松田美智子という人は、シナリオライターであり、ノンフィクションライターでもあるので、単なる「元奥さん」の思い出語りではない、ちゃんとしたプロの書いた人物伝になっております。そういう意味でこの作品、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓【中古】越境者松田優作 /新潮社/松田美智子(単行本) ちなみに、読んでいてちょっと驚いたのは、松田優作が昭和51年くらいに中央林間に住んでいたということ。その頃私は隣町の東林間に住んでいたので、ある時期、私と松田優作はほんの目と鼻の先に一緒に住んでいたことになる。ただそれだけのことですが、個人的にちょっとビックリ。

February 21, 2025

コメント(0)

-

常盤新平『雪の降る夜に』を読む

延々続く常盤新平沼。今日は『雪の降る夜に』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 これは短篇集。8つの短編が並んでいる。で、内容はいつもの通り。ストーリーはなく、エピソードだけ。60前後の初老の離婚男の悲哀か、妻子ある男との不倫をする女の話。で、そのすべてが常盤さんが実際に体験したことを、手を変え品を変えて再現したもの。 「夕ざくら」は、妻と離婚した男の話。その男には愛妻家の友人がいるのだけど、その男の妻が病死すると。で、その死んだ妻には親友(女)がいて、男とその女は、友人夫婦を通じて知り合ってはいたのだけど、この度、共通の友人を失ったことをだしにして懇ろになるという話。 続く「雪の降る夜に」と「出おくれ癖」は、もう、常盤さんの実体験そのもの。不倫して再婚した女との予想以上に気の合わない生活、そして不倫後に出来た二人の娘が反抗期を迎えて、父親とあまり合わなくなってきた、そんな日常生活の一場面を切り取ったもの。不倫男が、結果罰を受けるという話。 「課長の姿」は、上司の課長が、飲み屋のフィリピン人のママと不倫している、そんな渋いシチュエーションを見ながら、課長の部下である主人公の若い男が、課長の秘書に思いを寄せるという話。 「古い万年筆」は、ちょっと年の離れた女性同士(かつて会社での先輩後輩だった)が、久しぶりに電車の中で出会い、互いの来し方を語る的な話。年上の女は、かつて妻子ある男と付き合っていたのだけど、なんとその男は肺がんで若くして死去し、愛用の万年筆を彼女に遺した。そのことを先輩から聞かされ、女二人、感傷にふけりましたとさ。 「娘の家出」は、主人公の男の親友の娘が家出をしたというので、その親友に頼まれて会う話。なんで娘が家出をしたかというと、父親が不倫している現場を見ちゃったから。でもいい娘で、ちょっと父親にお灸をすえるために家出しただけだった。主人公に「男なんてみんなそんなもんだ」と説得され、いずれ家に戻るだろうという見込みがついたところで終わり。 「土曜日の朝食」は、初老の男と年頃の娘二人の話。男の妻はもう死んでいる。下の娘は不倫しまくり。上の娘は少し晩生だけど、男はそんな娘たちの生活にあまり干渉せず、見守っているという話。 ラスト「別れのあとに」は、妻子ある男と不倫し、子供ができたのだけど、相手の男に堕せと言われて熱が冷め、別れてしまった。と、そこに男の妻から夜中に無言電話がかかって来るようになり、結局、電話で妻と不倫相手の女との間でバトル勃発。互いに言いたいこと言って、なんとなく清々したところで終わり。 ナニコレ? 常盤さんは、自分がW不倫の経験者だからって、ほとんどの作品が不倫の話と、その後日譚ばっか。実話を元にしたことしか書けないからそうなるんだけど、さすがにさあ、食傷もいいところよ。 まあ、その中では「別れのあとに」が、ちょっと女同士の修羅場で面白かったかな。もうすでに事が終わった後で、難癖をつける妙な電話がかかって来るという点で、ちょっとレイモンド・カーヴァ―的な味わいがあるというか。 ということで、仕事だから読むけど、さすがに臨界点近くまで飽きてきた常盤ワールドなのでした。これこれ ↓【中古】 雪の降る夜に / 常盤 新平 / 東京書籍 [単行本]【宅配便出荷】

February 20, 2025

コメント(0)

-

市立図書館の恩恵

このところ1週おきに家の近くの市立図書館に行き、常盤新平の書いた本を3冊ずつ借りているんですけど、行く度に思うのは「図書館っちゅーところはいいところだな」ということ。 だって、本が沢山あって、雑誌とかもあって、タダで読み放題なんだもん。よく考えたら、凄いことだよね。こんな素敵な施設が家のすぐ近くにあるなんて、夢みたい。 いや、私だってもう数年もしたら定年だ。おそらくは名誉教授にしてくれるだろうから、その先、元勤務先の大学図書館を利用することはできるでしょうし、実際に利用することでしょう。 でも、それより近いところに市立図書館、それも設備の整った市立図書館があれば、日常的にはそちらを利用する方が多くなるかもしれない。 冬は暖かく、夏は冷房が効いており。トイレもきれいだし、食事もできるしコーヒーも飲める。もちろん、この施設を独り占めするわけにはいかないけれど、平日ならそれほど混んでいるわけでもない。 だったら、ここで一日の大半を過す、というのもありなのかなと。つまり、大学に出勤するように、定年後は市立図書館に出勤すると。 で、ここで本を読むばかりではなく、仕事もする。ノートパソコン持ち込んで、原稿を書いたり、本を書いたり。 マルクスだって、大英図書館で『資本論』書いたんでしょ? だったら、私だって、ねえ・・・。 市立図書館内って、wifi 飛んでるのかな? それのあるなしは大きいよね。どうなんだろ? まあ、とにかく、定年が視野に入ってくると、ついそういうことも考えちゃうよね。そしてそれは楽しい想像だったりするわけで。 「これ全部、市立図書館で書きました」みたいな本を、そのうち、書いてみたいな。

February 19, 2025

コメント(0)

-

しんぺいP著『自分とか、ないから。』を読む

しんめいPさんの書いた『自分とか、ないから。 教養としての東洋哲学』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 アメリカでもそうだけど、このところの日本ではダウナー系の、つまり「あんまり頑張るな系」の自己啓発本が増えていて、それはアッパー系(イケイケ、どんどん系)自己啓発本への食傷傾向のなせるわざなんだけど、しんめいPさんのこの本も典型的なダウナー系でございます。 しんめいPさん、東大に進学して地元(田舎)の期待を一身に担い、さらに人も羨む外資系の会社に就職して順風満帆だったんだけど、実は面接の達人だっただけで、本当はグループワークの苦手な陰キャだったんですな。で、会社でも期待のホープとしての活躍ができずに退社、鹿児島県の島に移住して教育系の仕事に携わるも、東京以上に濃密な島の人間関係についていけずここも辞め、一時は芸人を目指すも、オーディションで一発で落ち、最終的に引きこもりになってしまったと。 で、その鬱状態での引きこもりの最中、色々本を読んで浮上を目指したしんめいPさんは、最初、自己啓発本を読んだのだけど、欝の中でアッパー系の自己啓発本は辛すぎ、次に西洋哲学を色々読んでみたけどどうも合わず、次に東洋哲学に触れて救われた。 で、そういう自分自身の体験をもとに、東洋哲学を紹介するようなnote を書いたら、それが出版社の目に留まって、以来、3年くらいかけて本書を書き上げたと。 ま、そういう経緯のある本なんですな。 で、しんめいPさんはこの本の中で7人の東洋哲学の偉人を取り上げるのですが、そのトップバッターがブッダ(=釈迦)ね。ま、そりゃそうだろうけど。 で、しんめいPさんと同じくハイスペックな身分からホームレスになったブッダがたどり着いた境地が「無我」、すなわち「自分などない」ということだったと。万物が流転する中で、「流転しない自分」などあるはずがない。そのあるはずがないものを、あるように想定するから苦しみが生まれるのであって、そもそも自分なんてないと思えばいいのだと。 ところがブッダの哲学は、その後、妙に難解に解釈されるようになってしまった。そこでその面倒臭くなったブッダの哲学を、もう一度分かりやすいものにしたのが仏教中興の祖、「龍樹」という男。そこで本書第2章では龍樹の唱えた「空」という概念の解説に費やされます。この本の中心ですな。 普通、兄は弟より前に存在していたと考えられているけど、一人っ子の「兄」というのはおかしいので、兄は弟が生まれた時点で兄になったと考えるほかない。つまり兄と弟は同時に生まれたと。このことが示すように、人間関係というのはすべて関係性によって決まるわけ。子どもができたから親になるのだし、会社に入る人がいるから社長が生まれるのだし。で、その伝でいくと強い人がいるのは、弱い人がいるからだし、善があるのは悪があるから。つまり兄も親も善もすべて根本的なものではなく、後から作られるフィクションであると。またそうでありながら、兄―弟、親―子、善ー悪のように、すべてがつながっている。 こうなってくると、たとえば「自分は才能がないから、仕事ができない」とか、「自分は弱いから、恋人ができない」などという考え方は成立しないと。才能がないとか弱いとか、そういう前提自体がフィクションであって、もともと存在しないものなのだから、「こうだから、こう」という理屈は成立していないからね。 だから、人間の悩みってのは、そもそも存在しない。これが「空」という考え方。そして空なる自分は、空なるすべての存在とつながっている。だから、すべて大丈夫。しんめいPさんは、この考え方に救われるわけ。 続く第3章は老子&荘子の「道(タオ)」という考え方。「タオ」は、「すべてはフィクション/すべてはつながっている」と判断する点でインドの「空」に近いけど、「空」は「だからそんなフィクションの世界から解脱したい」とネガティブに考えるのに対し、「タオ」は「そんな世界を楽しもう!」とポジティブに捉える。 「タオ」は、「ありのままでよし」と考えるので、どこまでも普通に自分を押し出す。無敵。しんめいPさんも「タオ」の哲学に触れて、相当タフになったのではないでしょうか。 第4章で取り上げるのは達磨大師。彼の教えは「言葉を捨てろ」の一語のみ。すべては空で、ありのままでいいのだったら、喋る必要もない。達磨さんは、ありのまま戦略を、無言という方針によって貫いたと。 第5章では、親鸞が取り上げられています。親鸞のポイントは「他力本願」。「空」などという概念を知ってしまうと、修行して善行を積んで「空」に到達しようなどというフィクションに向かっちゃいそうなんだけど、結局人間はダメダメだから、大抵の人は「だめだーーー」っていうところまで来ちゃうわけですよ。しんめいPさんだって、あがいたあげくに引きこもりになっちゃったわけだから。 でもそうやってダメをしつくすと、逆に「他力にすがるしかない」という感じになって、イイ感じに脱力できる。親鸞の教えたことも、結局、「ダメだーーー」ってなっちゃえ、ということなのではないかと。そうなった時に、「空」の方がこっちに近づいてきてくれるよと。 第6章のテーマは空海の「密教」。密教ではマンダラを使うのだけど、マンダラにはブッダの色々な側面が絵として描かれている。あれは、要するに、「ここに描かれているブッダの姿を、物理的に真似しろ」という意味なんだそうで。形から真似してなりきっている内に、自分自身がブッダになれると。 で、そんな風にしてブッダの姿を真似している内に、自分自身がブッダみたいになってくる。そうなってくると最強で、もはや欲望や怒りなども肯定できちゃう。だって自分の行動すべてがブッダになってくるから。ブッダしちゃうわけね。そうすると、たとえばしんめいPさんの場合、本を書くという行為すらも、自分が書いているのではなく、ブッダが、大日如来が、書いている、みたいな感じになってくる。これはいわば「空であり、すべてがつながっている」という感覚の実践バージョンでもあるわけよ。空海はそれを教えてくれると。 とまあ、ブッダ・龍樹・老子・荘子・達磨・親鸞・空海という、東洋哲学系7人衆の教えを学んでいる内に、しんめいPさんは引きこもりから本を書く人として社会復帰を果たす。否、引きこもりと社会復帰は別物ではないわけですな。つながっているんだから。とにかく、自分が存在していいのだという悟りを得て救われる。 この本はそういう風に、しんめいPさんの救われた物語でもあり、同じような立場にある人たちへのアドバイス集でもある。 ま、なかなか面白い本です。読む価値あり。これこれ! ↓自分とか、ないから。 教養としての東洋哲学 [ しんめいP ] しかし、自己啓発本研究者たる私から敢えて一言、しんめいPさんに言いたいことがある。 本書の冒頭、「自己啓発本はとても読めなかったけど、東洋哲学には救われた」みたいなことが書いてあるけど、あなたが書いた『自分とか、ないから。』もまた自己啓発本だからね。 否、それを言ったら、ブッダも、龍樹も老子も荘子も達磨も親鸞も空海も、全員、自己啓発思想家だし、彼らの書いたもの、あるいは言行録、そういうのすべて自己啓発本だから。 人はね、たとえ孫悟空のような超人ですら、自己啓発本というお釈迦様の手のひらから逃れらないのよ。何しろ、自己啓発思想こそが、この世の最大の思想だから。

February 18, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『熱愛者』を読んで呆れ果てる

常盤新平さんの書いた『熱愛者』という小説を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 と言っても、まったく書くことがないんだ! 主人公は、またまた例によって常盤さん自身がモデルと思しき三十三歳の翻訳家の唐沢悠治という男。で、こいつはこの時点で既に妻・恵子と離婚しているのだけど、ある時、知り合いのパーティーで出会ったフリーライターの谷口典子という女と出会い、すぐに懇ろの仲になる。 ところが、フリーライターの典子が仕事でインドとかに数週間出掛けている間に、普段はニューヨークにいるとかいう山倉悦子とかいう女と出会い、こちらとも懇ろになると。 で、唐沢悠治は、典子が旅先から帰ってくると典子と、また典子が別な外国に出かけるとその隙に悦子と、寝て寝て寝まくると。 ほんっと、ただそれだけなの。二人の女をとっかえ、ひっかえ。 まあ、常盤さん自身、妻と愛人の間を数年間、行ったり来たりした人だから、いつものようにご自身が体験したことを美化して小説にしているんでしょうけれども、まあ、えげつない。 で、最後までその調子で、二人の女が出会って修羅場になることすらない(現実にはあったのに)。 で、小説の終わりで、とりあえず悦子は身を引くらしいことがほのめかされるのですが、何でそうなったのかは謎。でも、とにかく自分からきれいに身を引いてくれたのだから、悠治としてはこの上なく都合がいい。 だから、この小説とやらの中身は、とにかく男と女がやってやってやりまくる。その描写しかない。 なんだコレ? 祥伝社から出すより、むしろフランス書院から出した方がいいんじゃないか? まあ、ほんとに何にもない、まったく意味のないエロ小説。 アマゾンのレビューに「ただ、やって食べて旅してやるだけ。内容のなさに驚いた。せっかく女性が二人出てくるのに、大して葛藤はないし。」とあったけど、まさにこのレビューアーの言う通り。 なんなの? 常盤さんは宇能鴻一郎にでもなりたかったの? でも宇能さんはそれでも独自のエロ小説の文体を編み出したのだから偉いけど、『熱愛者』にはそういうのもないしなあ。 まあ、呆れ果てるとはこのこと。常盤さんには最初の奥さんとの間に一人、再婚した奥さんとの間に二人、娘さんがいたはずだけど、彼女たちはお父さんのこういう所業を、どう思っていたんだろうね。これこれ! ↓【中古】 熱愛者 長編小説 / 常盤 新平 / 祥伝社 [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】

February 17, 2025

コメント(0)

-

期末レポートの採点

今日は朝からイヤ~なお仕事。そう、期末レポートの採点。沢山あるからうんざりしちゃう。 ところで、今日やっていたのは「アメリカ映画論」のレポート採点だったんだけど、課題はシンプルに、指定した何本かの映画を見て、その感想を述べろというヤツ。 で、そういうのを採点していて、驚かされることがちょくちょくありまして。 たとえばレポートの冒頭に、「今回、レポート課題を果たすため、生まれて初めてハリウッド映画を観た」と書いて来る学生が結構いること。 二十年も生きてきて、ハリウッド映画を初めて観る。 どういうことだよっ! と昭和生まれのおじさんは思ってしまうわけですけれども、そういう時代なのですかねえ。 あとね、これもよくあるんだけど、「外国人の名前が出てくると、ストーリーが何が何だか分からなくなるので、映画を観る前に、まずウィキペディアであらすじをチェックしました」とか、そういうことを書いて来るヤツ。 映画を観る前に、まずあらすじを調べる。 どういうことだよっ!!(2回目) 昭和の時代は、グローバルだったねえ。それに比べ、令和の青年たちは、なんとローカルなことか。 あとね、これもよくあるんだけど、「私は血が出たり、人が死んだりする映画は観ませんので、課題の映画は楽しめませんでした」とか、「今回、この映画を見て、アメリカにはユダヤ人差別とか、黒人差別とか、女性差別があって、ひどい国だということが分かりました」などと大真面目に書いて来るヤツがいる。「脳内お花畑」っていうのは、こういうことを言うんですかね? とまあ、採点をしていると、ほとんど絶望的な気分になってくる。この時代に先生稼業をすることは、苦行に近いね。 とはいえ、時々、ほんっとに時々ですが、面白いことを書いて来るヤツもいる。 たとえば、「『ゴッドファーザー』を見ていて気になったのですが、シーン全体のトーンが青みがかっている時と、オレンジがかっている時がある。これはトーンを変えることによって、そのシーンの持つ意味を観客に伝えているのではないでしょうか」などと。 なるほど。 まあ、たま~に、ごくたま~に、こういうレポートがあるから、採点作業もどうにか成し遂げられるんですけどね。そうじゃなきゃ。 さて、採点しなきゃならないレポートはまだまだ山積み。数日間は、苦行だぞ~(涙)。

February 16, 2025

コメント(0)

-

クレー展、からの、ジャズ・コンサート

今日はね、色々楽しいことがありましたよ! まずクルマに乗って栄まで行き、辺見という牛タンの店で軽くお昼を食べた後、愛知県美術館で開催されている「パウル・クレー展」に行ってきました。これこれ! ↓パウル・クレー展 クレー好きのワタクシとしては是非言っておきたい展覧会だったのですが、うーん、クレーの展覧会としては普通だったかな。同時代のヴァシリー・カンディンスキーの絵が何点か展示してあったんですが、むしろそっちの方がいいじゃん的な。クレーの可愛い天使の絵とかも一点もなかったしね。 しかし、今日のハイライトは、これじゃなかったの。この後よ。 実は名古屋大学のジャズ・サークル、「エーデル・レーテ・ジャズ・オーケストラ」の定期演奏会が愛知県美術館と同じ芸術文化センターの建物の中で行われるということで、これを聴きに行くというのが、今日のメイン・イベントだったのよ~。 実は、今年度後期、私の「ジャズ入門」の講義を取っている学生の中に、このオーケストラに所属している女子学生がおりまして。その学生が、今度のコンサートでドラムを叩くから是非聴きに来てくれと言うもので、こりゃ、行かなくちゃまずいだろうということになった次第。 とはいえ、学生のジャズ・サークルでしょ。そんな、大したことないのだろうと舐めていたのよ。そうしたら・・・ いやはや、これがね、なかなかの高レベルな演奏だったのよ! 演奏自体も素晴らしかったし、選曲もバラエティに富んでいて、15曲とか、それ以上くらいあったんじゃない? これが無料で聴けるなんて、素晴らしいにもほどがある。聴衆も、相当入っていました。小ホールとはいえ、空席ゼロだったんじゃない? 今回の定期演奏会で第59回と言っていたから、歴史のあるオーケストラなんですな。 で、私の教え子のドラムも、結構、やるもんだなあ!って感じ。すごいよ。これなら大人の鑑賞に十分足ります。 演奏時間も2時間弱くらいはあったかも。でも、夢中になって聴いていたので、長さを感じなかった。これだったら、来年もまたこの時期に聴きに来てもいいなあ、っていう感じ。 ということで、今日は久々に名古屋の繁華街に出て、クレー展を見て、ジャズを堪能して、実に充実した一日となったのでした。今日も、いい日だ!!

February 15, 2025

コメント(0)

-

榎本博明著『60歳から めきめき元気になる人』を読む

榎本博明さんが書かれた『60歳から めきめき元気になる人』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 まあね、現在、自分自身が還暦本を書こうとしているもので、市場調査のつもりでこの種の本を読み漁っているんですけど、多いね! この種の本。特に最近。この本も2023年刊ですけど、このところとみに還暦本が増えている。 ということは、ここに需要があるということであり、要はチャンスがあるわけだ♪ 私も頑張って、還暦本を書かなくちゃ。 さて、それはともかく本書の内容なんですけど、冒頭、高齢者になるとはどういうことか、っちゅーことが縷々書いてある。 60歳とか65歳とかで定年を迎える。ここで人生3回目の大変革時期を迎えると(1回目は就職時期、2回目は中年時代)。平均寿命からすればまだまだ四半世紀ほどの時間はあるけれど、「健康寿命」という観点から言えば、残された時間は十数年ということになる。 さて、この定年後の人生、まず今まで毎日顔を出していた職場を失うということで、人は相当な打撃を受けると。今までは「自由な時間が欲しい」と思っていたけど、実際にそれを手にすると、もう何をしていいか分からない。しかも、うかうかしていると健康寿命が尽きるということで、焦りも出てくる。ではどうすればいいか? 榎本さん曰く、まず自分の居場所を確保せよと。 今までずっと職場にいたのに、これからは毎日家にいる。そうなると、それは他の家族のメンバー、とりわけ奥さんにとってはとんでもないストレスであると。しかし、だからと言って自分の家に居場所がないとなると、これはまた不都合。だから、小さくてもいいから籠るべき自分の書斎を用意しろと。それも、個室が使えれば最高だけど、それが無理ならリビングの一角をカーテンで仕切るのでもいい。とにかく自宅に居場所を作り、そこに、たとえば読みたい本、読もうと思って積読にしていた本などを並べる。小なりといえども城を作る。この居場所の確保が何と言っても先決であると。 で、もしそれもかなわないということであれば、家の外に拠点を作る。たとえば行きつけのカフェを見つけるのでもいいし、公共図書館に行くのもいい。そうやって、とにかく落ち着く場所を確保するわけですな。 次は社交。 今までは会社関連の人的つながりがあったけれど、今やそれもなし。1週間も2週間も、誰とも喋らない、なんてことになると、ますます老いてしまう。そこで、市民講座やカルチャーセンター、あるいは市が運営している趣味講座などに顔を出し、そこで人との接触を得る。その際、自分の過去の肩書などは封印。とにかく、新しい人脈を作れと。ただし、無理やり人と付き合おうとして、そこで人間関係のトラブルに巻き込まれたら意味がない。あくまで自分の意に沿う形で社交しろと。 次。認知機能の強化。 定年以降は、喪失感を得るケースが増える。たとえば職場を失うことがそうだし、友人が死ぬ、配偶者が死ぬ、なんてこともあり得る。そうなってくると、もう落ち込んじゃって、気力・体力が落ち、それに伴って認知機能もだだ下がりと。で、忘れ物が多くなった、記憶が悪くなった、なんてことになると、さらに落ち込むことになる。 しかし、そこは気力でカバーすればいい。ボランティアをして人の役に立てば、そのことが生きがいになって気力が上がってくるし、記憶力の低下も、意識的に記憶教化に努めればある程度はカバーできる。一番いいのは、読書に精を出すこと。読書によって色々な人生があることを知り、自分成りに色々考えれば、喪失感も認知能力もアップするよ、と。 そして読書だけでなく、何か打ち込むもの、熱中できるものを見つけたら、それは定年後の人生を豊かにすること請け合い! 時間はいくらでもあるのだから、色々試してみて、熱中できるものを探すにしくはない。 そしてもう一つ、老後を上手にすごした先例に倣うことも重要。例えばヘルマン・ヘッセのように高齢に至っても思慮を深めた人もいるし、葛飾北斎も死ぬ直前まで画業の進展に努めていた。牧野富太郎も晩年に至るまで植物学の追求に余念がなかったし、伊能忠敬が測量を学び始めたのは、晩年になって家業を後進に託してから。そういう先達を見習うべしと。 ま、この本に書いてあることは、大体そんな感じ。まあ、よくある還暦本っていうところですな。還暦本としては平均点。可もなく不可もなし。 でも、こういうのを読むと、還暦を迎えた人が何を読みたがっているかはよく分かります。老年の悩みを著者になぞってもらって、「そうそう、そうなのよ」と思い、それに対する対処法として、「居場所を作れ」とか「本を読め」とか「学び直ししろ」とか「人と付き合え」とか「生き甲斐を見つけろ」とか言われて、「そうそう、そうなんだよな~」と思い、「じゃあ、そうするか」とちょっと試してみて、でも長続きせず、またもう一冊、同じような還暦本を探しに書店に行く。その繰り返しでしょう。 それが楽しいのなら、それでもいいけどね。 というわけで、本書はそうやって定年後の人が次々と手にしては読み捨てる還暦本の一冊として、平均点を行く本だったのでした。これこれ! ↓60歳からめきめき元気になる人 「退職不安」を吹き飛ばす秘訣 (朝日新書913) [ 榎本博明 ]

February 14, 2025

コメント(0)

-

小林信彦著『60年代日記』を読む

小林信彦さんの書いた『60年代日記』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本を読んだのは、この本の中で小林信彦さんが、常盤新平さんのことを貶しているということを聞きつけて、興味を覚えたから。果たして小林さんは、常盤さんのどこをどのようにこき下ろしているのか? とまあ、本書を読む動機はかなり俗っぽいわけ。でも、興味あるじゃない? 文筆業者同士の喧嘩ゴシップなんだから。 でも、結果的に言うと、あんまり面白くはなかったです。第一、この本の中で小林さんが常盤さんのことに触れた箇所なんて、せいぜい数か所よ。それに、思ったほど腐してない。 一応、常盤さんへの言及がある箇所を全部書き抜いておきますと、以下の通り。① 夜、稲葉、早川書房の寿人(大原寿人=常盤新平)、大坪と食事。私はサラダしか食べられない。(58頁)② モンローの死をきき、中田耕治が「これ以上、モンローを傷つけたくない」と、「マンハント」誌の連載(注・モンロー伝ならん)の中止を申し出た由。詩人たちは、一日、しゅんとしていたという。大げさ過ぎて滑稽である。 右の情報は常盤新平に電話で教えられたもの。これらのモンロー哀悼者を、稲葉氏は「泣き男ですな」と断じた。(87頁)③ 先月の二十四日に、山川方夫氏(注・二月二十日死去)の追悼文を「E・Q・M・M」に渡した。精神的にも物理的にも無理して書いたのである。 もう一週間たつので、ゲラを見たいと電話をすると、編集の若い人が、常盤さん(注・都筑道夫氏の次の次の編集長)が、モンダイがあると言っていたようで、と口ごもる。まだ印刷所に入れていないらしい。 追悼文でモンダイとは珍しい。やがて、常盤新平が電話に出て、 「文章の中の〈私は「週刊朝日」の仕事があったので、終電で帰ったが〉という一行が、いかにも、あなたが朝日新聞社関係の仕事をしているのを誇っているように見えるんです。ぼくの感じ方が独特なのかも知れませんが」 と、いちおう腰を低く構えて、ネチネチと言う。(142頁)④ 福島正実、早川書房退社の知らせをきく。クセのある人だが、こういう人でなければ、新分野の開拓はできなかった。私が雑誌をやり始めた年の秋、彼の「SFマガジン」が創刊され、そのせいか、〈同期の桜〉的な意識を抱いてきた。ただ、ご苦労様とだけ言いたい。 早川書房では、福島なきあと、トップになった常盤新平の独裁政治が始まるとか。やれやれ。⑤ 常盤新平が早川書房をやめた、と人に教えられる。なにがあったのか? 稲葉明雄氏にTELすると、新平の退社の会の発起人に(福島正実によって)されてしまったとボヤく。 私にも案内状がくるというが、遠慮したい。(247頁)⑥ 夜、××氏よりTELあり。昨夜の常盤新平の会は、稲葉明雄氏が現れず、私も行かなかったので、××氏、がっかりしたと。 白けきった会で、酔った福島正実が荒れたという。(中略) △△氏からもTELあり。新平が退社するさいのトラブルについて。 「とにかく、あれだけ悪い編集者はいなかったです」 と、言う。 翻訳という、氏の仕事の範囲からみれば、当然のことなり。(247-248頁) 以上。そんなにひどい悪口でもないでしょ? 強いて言えば3番目のヤツかなあ。これを読むと、なるほど小林信彦と常盤新平は性が合わなかったんだろうなという気はしてくる。常盤さんって、きっとネチネチした面倒くさい人だったんでしょうな。 ということで、この本を一冊読む価値があったかどうかは別として、少なくともそういう常盤さんの一面を知ったことは、この人について論評しなくてはならない立場のワタクシとしては、有意義なことであったのであります。これこれ! ↓【中古】 小林信彦60年代日記 1959-1970

February 13, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『明日の友を数えれば』を読む

常盤新平さんの『明日の友を数えれば』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 っていうか、一体何の因果で私は常盤さんの本をこれほど読まなくちゃいかんのですかね。まあ、そういう仕事を引き受けてしまったから、仕方がないんだけれども。 えーっと、この本は単行本としては2012年に出ているから、常盤さん最晩年の本の一つ、ということになるのかな? ただし内容は2003年くらいから2010年くらいまでの間に『日本経済新聞』やら『FUSO』やら『D to D Club』やらといった媒体に掲載されたショート・エッセイを70弱ほど集めて編纂したもの。いわゆる、というか、本当の意味での雑文集ですな。 で、その雑文の内容も常盤さんの本をあれこれ読んでいる者にとってはお馴染みの話が多くて、常盤さんが一時期借りていた都内の仕事場の近くにあった、老女の営む喫茶店の話だとか、浦安の方にある、これまた老女の握る寿司屋の話とか、どこだったかで蕎麦屋を営む姉弟の話とか、あーだとかこーだとか、そういう感じ。 だからこちらも免疫になっちゃって、小川が流れるようにさらさらと読み終わっちゃった。 それでも印象に残ったのは、私淑していた山口瞳と出会った頃のことを描いた「国立の恩師」、翻訳家修行をしていた頃、中田耕治や福島正実、都筑道夫や生島治郎などとの交流を描いた「二十代の終わりごろ」、最初の奥さんの親友だった渥美町子さんのことを書いた「銀座の町子さん」、川口松太郎や木山捷平、永井龍男、古山高麗雄のことを綴った第4章全般、宇野利奏のことを書いた「名翻訳家を知ったころ」あたりですかね。 あ、あと、本書のタイトルである『明日の友を数えれば』は、良寛の「手を折りて昔の友を数ふればなきは多くぞなりにけるかな」をもじったんでしょうな。ついでに言うと、昨日、心覚えを付けた『たまかな暮し』という本の「たまかな」という形容詞、あれは常盤さんが永井龍男の随筆を読んでいて見つけた言葉のようで、調べると実直・誠実なさま、あるいはつつましく質素なさまをいう東京・山の手の言葉なのだとか(118頁)。 ま、そんな感じ。特に絶賛おすすめという感じではないかな。でも、まあ、気楽に読むには、ってところ。 それにしても、こういうショート・エッセイって、常盤さんは死ぬほど書いているけど、どういう風に依頼が来るんですかね? 私なんざ日本エッセイスト・クラブ賞獲っているのに、そんな注文、全然来ないよ。来ればいくらでも書くのに。 雑文、書きたいな~。注文、お待ちしてまーす。これこれ! ↓明日の友を数えれば [ 常盤新平 ]

February 12, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『たまかな暮し』を読む

常盤新平さんの短篇連作『たまかな暮し』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。これ、単行本としては2012年、すなわち常盤さんが亡くなる前年に白水社から出ている(白水社って、日本人作家による小説を本にすることもあるんだ・・・)んですけど、もとは『四季の味』という雑誌に、1997年から2003年まで連載していたもの。 そう、『四季の味』という調理雑誌に連載されていた、というのが、この小説のポイントよ。つまり、ある意味、料理ありき、という。 『孤独のグルメ』って、井之頭五郎さんが偶然見つけた店にふらっと入って、そこの料理を食べる、というところがメインであって、五郎さんが「腹が減った」と呟く前までのちょっとしたドラマというのは、いわば付け足しみたいなものでしょ。それと同じで、この連作短篇も、主人公の出版社勤務の青年・悠三、その恋人(後に妻)のやよい(小料理屋の娘)、そして悠三の父で翻訳家の啓吾が、物語中、何らかのモノをおいしそうに食べる。それがメインで、彼らがモノを食べるまでに費やされる三人の日常というのは、いわば付け足しなんですな。 で、思うんだけど、これは作者の常盤さんとしては都合がいいわけ。というのは、彼は実際の日常の中でやたらに外食する人で、しかも店の好みが激しい。逆に言うと、好きな店には徹底的に入れ込むタイプ。そういう好きな店の好きな料理というのが沢山あるので、それを一つずつ描いて行けば、このくらいの連作ならすぐにできちゃうと。 プラス、常盤さんは池波正太郎の大ファン。ご存じのように池波さんは食通で、彼の時代劇の中にも料理の話がやたらに出てくる。だから、常盤さんとしては、大好きな池波小説の料理登場パターンをうまく真似して、現代小説に取り入れたいというのがあったのではないかと。そうなればあとは常盤さんの小宇宙、つまり、出版社勤務、離婚した老翻訳家、小料理屋の娘との付き合いという、いつもながらの勝手知ったる常盤ワールドを展開するだけ。 で、これもいつもながらのことだけど、常盤さんの小説にはエピソードはあるけれど、ストーリーはない。だから、離婚した翻訳家の啓吾は、老年を嘆きつつ淡々と日々を過ごすだけだし、給料の少ない出版社勤務の青年・悠三は、万年安月給に耐えるばかりで将来的ヴィジョンがなく、唯一、やよいと結婚した、というのがストーリーとは言えるものの、それ以外、何の進展もない。そしてやよいはそんな父・息子に何の不満もなく、可愛い嫁として仕えているだけと。 で、その進展のない、普通の人の普通の日常を、「たまかな暮し」と言うわけ。「たまか」なんて言葉、聞いたことがないけど、「つつましい」という意味なんだって。だから、啓吾も、悠三も、「このたまかな暮しがいつまでも続けばいいな」と思っている。 まあ、そんな感じっすよ。 だけど、いつもながら、すべての登場人物には造形モデルがいるし、とりわけ主人公は常盤さん本人。だから65歳の啓吾はまだいいとして、二十代の青年たる悠三まで常盤さんがモデルだから、やたらに年寄りじみているわけ。だって、二十代の青年にして、携帯は使わない、パソコンは仕事以外では使わない、きわめつけとして愛読書が歳時記で、気に入った俳句に出会うとすぐにノートに書き写すというのですからね。どういう青年よ。それに、悠三の妻やよいは、年がら年中、沖縄の紅型の着物を着ているけど、いくら小料理屋の娘とはいえ、外出時にも着物を着る若い女性なんて、空想上(妄想上?)の生き物みたいなもんじゃないの? そう、それからもう一つ、晩年の常盤さんが俳句に凝ったのを反映して、この連作の中ではめったやたらに俳句の引用がある。ことある毎に、悠三青年が俳句をつぶやく。ありえん。 反映といえば、登場人物のネーミングもそう。常盤さんは、当時大活躍中の評論家・坪内祐三さんと親しかったけれど、主人公の青年が「悠三」、その悠三の妻やよいの旧姓が「坪内」だからね・・・。 まあ、そんな感じっすよ。 ただ、一ヵ所だけ意外だったのは、この連作短篇の中で一つだけ、妙な工夫がしてあること。「春の夜風」という短篇の中で、啓吾が店で食事をしていると、そこへいきなり本作の「作者」が登場する。で、作者と登場人物が会話をするというシュールなシーンが展開するわけ。で、啓吾はその作者に向かって、「どうもこの小説は話が綺麗ごと過ぎますね」などと注文を出したりするの。まあ、『孤独のグルメ』でも原作者の久住さんが登場するシーンがあったりしますが、常盤さんの小説としては虚を突かれる場面ではありましたね。常盤さん、一世一代の工夫のつもりだったんじゃないの? ということで、この短篇連作は、邪魔なうるさ型の奥さんがどこかに消えて、自分の息子の嫁に沖縄の紅型着物を着るべっぴんで小柄で胸の小さい、そしてよく気の付くやさしい女が来たらいいなと思っている還暦過ぎのおっさんの妄想がたっぷりつまったものだったのでした。そういうのがお好きな方は、ご自由にどうぞ!これこれ! ↓【中古】たまかな暮し /白水社/常盤新平(単行本)

February 11, 2025

コメント(0)

-

USスティール、買収なんかできるわけない!

あのさあ、USスティールを買収するとかいう話、あるじゃなーい? 石破首相がトランプ大統領に直で頼んだら、何とかなるんじゃないか、的な。 何とかなんて、ならねーよ! USスティールは外国企業は絶対に、絶対に、絶対に買収できない! それはね、政治とか経済の問題じゃないの。自己啓発思想史上の問題だから。 USスティールの元は、アンドリュー・カーネギーの会社。で、アンドリュー・カーネギーこそはアメリカン・ドリームの基礎を築いた人。アメリカ自己啓発史上最大の貢献者にして、アメリカ流資本主義の原点。それを奪われるということは、アメリカン・ドリームを奪われるのと同意です。 だからそんなUSスティールを、外国企業が買収できるわけがないのよ。 じゃさ、じゃさ、こう考えてみ。もし日本が落ちぶれて、アメリカさんの投資が必要になったとする。で、その時、アメリカさんが「じゃ、こうしよう。伊勢神宮、売って。「神宮ランド」っていうテーマパーク作るから。元とれるよ~」って言ってきたらどうする? 日本、伊勢神宮、売る? 売るわけないだろっ!! アメリカに「USスティール売れ」というのは、「伊勢神宮売れ」というのと同じなのよ。USスティールは単なる一企業じゃない。そんなことも知らずに、あれを買収しようと計画するなんて、愚かすぎるわ。 だからさあ、「USスティール買収」の提案をする前に、俺に聞けって。アメリカ自己啓発思想史研究家の俺に聞け。そしたら、「そんな馬鹿なことするな」と教えてあげたのに。分かってないよね。 アメリカは自己啓発本でできている。自己啓発思想が分からなかったら、アメリカのことは分かりません。日本の政治家も、経済学者も、少しは私の本でも読んで、勉強しなおしなさい。アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ]

February 10, 2025

コメント(0)

-

姉の評価

今日、ちょいと用事があって実家の姉と電話で話をしたのですが、その際、話題が先日手渡しておいた拙著のことに及びまして。 なんと、姉は400頁近くになんなんとする拙著を、1週間もしないうちに読んでしまったというわけ。あら~、そうなの? 嬉しい! で、姉曰く、自己啓発本関連でこれまでに出した3冊の本の中で、今回のが一番いいと。 あら~、そうなの? 意外! と言いますのは、前の2冊は原理的なことを書いているので、本としてのまとまりが重要であって、それを書き上げるには相当苦労したわけよ。だけど今度の本は、60冊の自己啓発本を紹介しているだけだから、書き上げるのにさほど苦労しなかったわけ。だって、一冊ずつ紹介していくだけなんだから。 だけど、姉に言わせると、そこがいいと。つまり、肩ひじ張ってないところがいいと。 著者が肩ひじ張ってないので、読む方もリラックスして読める。だからスイスイ頭に入ってくる。 それから挿絵が可愛いと。 さらに、時折差し挟まれる「吹き出し」の工夫が面白いと。この「吹き出し」は、私のアイディアではなく、編集担当のNさんのアイディアだったのですが、そうか、あれが受けるのか!! というわけで、期せずして姉から新作を大絶賛され、恥ずかしいやら嬉しいやら。まだ出たばかりで、書評らしい書評は出ていませんが、姉にそう言われると、何だか自信が出てきた。これはひょっとして、期待できるかも! というわけで、今日は姉と話をして、すっかり調子がアップしてしまったワタクシなのでありました、とさ。これこれ! ↓大学教授が解説 自己啓発の必読ランキング60 自己啓発書を思想として読む [ 尾崎 俊介 ]

February 9, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『ファーザーズ・イメージ』を読む

常盤新平さんの『ファーザーズ・イメージ』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本は、常盤さんの父親の思い出の記。一貫通して全部、親父さんのことが書いてある。 常盤さんの小説作品第一作である『遠いアメリカ』からしてそうですが、常盤さんにとって親父さんというのは敬して遠ざける、というか、憎んで遠ざけるような存在であり、そういう人として描かれてきたところがある。常盤さんが仙台を出て、早稲田大学に進学したのも、親父さんの目の届かないところに行きたいというのがあったようですし。 しかも常盤さんの親父さん的には、六番目の息子たる常盤さんに、東京帝国大学に入って大蔵省あたりに入省してもらいたかったらしいんですな。親父さん自身は、仙台とか福島とか、そっちの方の税務署かなんかの役人(常盤さん的には「小役人」)だったのであって、息子には官吏の王道を歩ませたかったのでしょう。でも、常盤さんは官学ではなく私学の、それも何の役に立つか知れたものではない文学部なんかに籍を置いたのですから、さぞ不甲斐なく思っていたことでしょう。そういう引け目も、常盤さんを父親から遠ざける要因となった。 だけど、後に常盤さんが小説を書くようになって、『遠いアメリカ』の中に初めて父親を登場させるべく、親父さんの自分に対する行動を思い出していたときに、あの毛嫌いしていた親父さんがいかに自分を愛していたかに気づく。病弱で、小学校に入るのも1年遅らせたほどの子供だった六男を、親父さんなりのやり方で溺愛していたことに気づくわけ。 だから、常盤さんは、よっぽど大人になってから、そして親父さんが亡くなってから、親父さんのことを少しずつ理解し始めるわけですよ。 厳格で、ケチで、女好きで、家では暴君で、妻(常盤さんの母親)には怒鳴り散らし、浮気をして泣かせ、ちゃぶ台返しみたいなこともして、六人の息子たちには命令し放題。小役人に過ぎないくせに、威張り散らし、それでいて上司には付け届けをするなどしてゴマをする。電車の中でいきなり浪花節を唸りだし、道端で立小便をする。二等の切符をもらいながら、三等の座席に座って払い戻しを受け、それでいて鉄道から降りる時にはわざわざ二等の出入り口から降りる。 まあ、常盤さんの親父さんというのは、しょうもない人なわけですよ。だけど、そんな嫌な思い出の中に時折、自分の胡坐の上に幼い常盤さんを乗せ、自分の箸でご飯を食べさせてくれた父親の姿を思い出したりもする。小学校の校庭で遊ぶ常盤さんを、遠くから、慈愛に満ちた目で眺めている親父さんの姿。そういうものを思い出す。 小心翼々とした小役人、であることには間違いないのだけれども、親父さんは親父さんなりに懸命に生き、それこそ孤軍奮闘、刻苦勉励を重ね、時には上の人におもねることまでして、とにかくできる限りの出世をしようと試みた、その奮闘の人生を常盤さんはようやく理解するわけ。 まあ、確かに、この人が自分の親だったら嫌だなと思うところもありますが、しかし、常盤さんが描く親父さんというのは、やはり一個の生き生きとした人物なのよ。ある意味、ディケンズの登場人物的な。それは、凄く面白い。それに、常盤さんの親父さんのことを読みながら、全然似てはいないけれども、私自身の父のことを色々思い出したりしてね。 小林秀雄の名文句じゃないけれど、死んだ人というのは、どうしてこうも生き生きとしているんですかね。明確な形をした、一人の人間然としている。それに比べると、今生きている自分など、形のないぐにゃぐにゃしたこんにゃく玉みたいなもんだ。 ということで、この本、一人のかなりエグ味の強い人物についての思い出の記として、なかなか面白いのではないかと思います。教授のおすすめ!と言っておきましょう。これこれ! ↓【中古】 ファーザーズ・イメージ 講談社文庫/常盤新平(著者)

February 8, 2025

コメント(0)

-

やれば、できる!

このところ、色々なことが少しずつ片付いていきます。 一昨日は卒論関係の仕事が終わったし、昨日は先輩同僚の最終講義への参加が終わった。スケジュールが一つずつ片付いて行く。 で、そういう雑務が終わると、それまで遠ざけていた仕事をする時間もできると。 今、二つほど雑誌原稿を抱えているんだけど、雑誌原稿って、こちらが書きたいことを書くのではなく、向こうが書いてもらいたいことを書くわけじゃん? だから「注文主の期待」と「こちらにできること」との間に少しだけズレがあるのよ。そうなると、そのズレを修正しなくては注文通りの原稿は書けないので、ちょっと気が重いことがあるんですな。えー、そんな期待通りのもの、オレに書けるかな? と弱気になったり。 だけど、引き受けたからには書かなければならない。さて、どうするか? 答えは、書くことなんだよね。「書けるかどうかわからない」などと悩んでいる暇に、とにかくパソコンに向かう。ワードを開く。そして何が何でも書き始める。 するとね、うまくしたもんで、どうにかこうにか、書けるものなのよ。 実際、今日、私も遠巻きに悩むだけで手を付けていなかった原稿にようやく着手し始めたんだけど、やってみたら、曲がりなりにも書き出すことはできた。もちろん、まだ全然完成まではいかなくて、分量にしたら5分の1くらいが書けたにすぎないんだけど、それでもなんとなく見通しは立った。 で、思うんだけど、人間の試みの大半は「〇〇できるかわからない」と思い悩む段階で終わっているんだろうなと。9割がた、この時点で断念され、手つかずのまま終わっている。 で、残りの1割、「悩んでいる間に、実際にやってみよう」とそれに手を付けた人の試みだけが、完成まで行くんだろうなと。 だから、アレだよね。自分として、おぼろげに計画しているいくつかのプロジェクトも、とにかくやり始めた方がいいってことだよね。 そういう点で言うと、『生きのびるための事務』という本は正しいことを言っているよね。 あの本の中で、ジム君曰く、今の自分の一日の日程表を作り、次に、自分の理想とする生活の日程表を作り、後は前者を後者に寄せて行けばいいんだ、というわけですけれども、原稿に手をつけていない自分の日程を、原稿を書いている自分の日程に寄せて行けば、いつかは原稿は仕上がるわけですよ。「〇時から〇時までは原稿を書く時間」という風に日程を設定して、その日程通り、その時間に原稿を書くようにすれば、必ず原稿は書きあがる。 ということで、今日は改めてあの本の自己啓発本としての優秀さに気づかされた次第。それに、実際に原稿が少しできたんだから、言うことなしよ。これこれ! ↓生きのびるための事務 [ 坂口恭平 ]

February 7, 2025

コメント(0)

-

先輩同僚の最終講義を聴く

今日は私より4歳くらい年長の先輩同僚であるD先生の最終講義があったので、聴きに行ってきました。 D先生のご専門はジェイムズ・ジョイス。で、今日の最終講義もそれにふさわしくジョイスの代表作たる『ユリシーズ』についてのものでした。 で、こんな長大で難解な作品を一回の講義でうまく説明できるのかしら?と思っておったのですが、これがね、素晴らしい最終講義だったのよ。 D先生の最終講義は、ジョイスの『ユリシーズ』がギリシャの叙事詩『オデッセイ』を踏まえたモダン小説であるという説明から始まり、『オデッセイ』が軍の英雄を主人公にした20年の物語を綴った一大叙事詩であるのに対し、20世紀の小説たる『ユリシーズ』の方は、ごく平凡なセールスマンの一日の物語に過ぎない、という話になり、だけれども、その大した出来事の起らない平凡な男(や女)の一日の出来事をよくよく読んでみると、そこに決して小さくはないテーマというのが随所に仕掛けられていて、それはそういう仕掛けに気づいた人だけに扉が開くように深淵な人間と歴史についての深く、悲しく、かつ滑稽な考察が開陳されると。で、そういう『ユリシーズ』特有の面白さを一つ一つ例を挙げて語りながら、この面白さに魅せられたからこそ、自分は40年近くジョイスという作家と付き合ってきたんだ、という形で自らの研究者としての来し方を語られたわけ。 で、『ユリシーズ』の最後の章が主人公ブルームの妻・モリーの独白になっていて、しかもその章の最後の言葉が、若き日のブルームからプロポーズされた時に彼女が発した大文字の「Yes」であったことを引きながら、愛というのは(しばしば誤解に基づくロマンスとは異なり)長い長い人生の中で段々と培われていくものだけれども、モリーが「Yes」と言ったように、自分もこの大学で過ごした研究者人生に対して「Yes」と言いたいと述べて最終講義を終えられたのは、お見事の一語でした。 しかも90分の時間を余すことなく、超えることもなく、きっちり締められたところも賞賛に値する。内容も、真面目一方ではなく、時に冗談が入ったり、聴衆への問いかけがあったりで、まったく飽きさせなかった。いや~。素晴らしい! ここまで素晴らしい最終講義って、なかなかないのではないだろうか。 ということで、今日は最終講義を堪能した、という感じでした。最終講義のお手本を見せつけられたという感じかな。まったく、参りましたね。

February 6, 2025

コメント(0)

-

卒論指導終了~! からのロバータ・フラック

今日は卒論報告会というのがありまして、科の4年生たちが、それぞれ自分の卒論の成果をプレゼンする日。まあ、卒論自体の内容と、今回のプレゼンの出来をもって成績を決定するというわけ。 というわけで今日は午後から丸半日を費やしてこのイベントが行われ、その後成績も提出したと。つまり、これを持って今年度の卒論指導がすべて終了したという次第。 ひゃー。疲れた~。でも、とりあえず卒論関係の仕事がこれで一段落。良かった、良かった。 ということで、時に風花の舞い散る寒い一日でしたけど、充実感と共に帰路についた次第。 で、そういう気分だったからかもしれませんが、クルマの中で聴いていたCDが妙に心に沁みまして。 聴いていたのはロバータ・フラックの『ファースト・テイク』というアルバム。これがね、実に実に、名曲ぞろいなのよ。 ロバータ・フラックと言えば、その昔、ネスカフェのCMでも使われた「Killing Me Softly with His Song」という曲があまりにも有名ですが、このアルバムにこの曲は収録されていない。 だけど、むしろこちらの方が本来のロバータの実力が出ているのではないかと思うほど、ブルージーというか、アーシーというか、演歌的というか、そういう生の人間の歌声が出ている。 今日はこのCDがやけに心に響きました。ほんとにいいアルバムなので、興味のある方は是非!これこれ! ↓ATLANTIC R&B BEST COLLECTION 1000::ファースト・テイク [ ロバータ・フラック ]

February 5, 2025

コメント(0)

-

同僚の先生の出世を祝う

今は科を移ってしまったのですが、以前まで同じ科に所属していた後輩同僚のI先生が、先日、准教授から教授に昇任されまして。で、たまたまその昇任人事の委員会で、委員長を務めたこともあり、今日はお昼にI先生を誘って大学を抜け出し、某フランス料理店で昇任祝いをしてきました。 最近は大学内でも人間関係がどんどん希薄になっておりましてね。同僚が昇任したからって、お祝いをしよう、なんていう気運はどこを探してもない。だけど、かつて私が教授に上がった頃には、そういう気運がまだ残っていて、人事委員会の主査と委員長が私にお昼を奢ってくれた。だからワタクシも、先輩から受けた恩を後輩に返そうと思いましてね。まあ、ワタクシは893気質、義理と人情だけで動く人間ですから。 で、久々にI先生と「サシ吞み」ならぬ「サシ食べ」をしてきたわけですけれども、I先生の専門は哲学、それもジョン・ロックとデビッド・ヒュームでありまして。人事委員長としてI先生の論文も幾つか拝読させていただきましたが、ロックはともかくとしてヒュームなんてのは、まさに自己啓発思想家と言ってもいいくらい。 農業生産が始まって「所有」という概念が生まれると、他人の所有物を盗みたいという欲望も当然出て来る訳ですが、しかし、互いに盗み合うという状況ではまったく社会が成り立たない。逆に、他人の所有権を認め、それを侵害しないという風にした方が、結局、誰にとっても利益になり、社会が成立する。そうやって人間社会が生まれた、なんてヒュームの所有論の概略を読んでいると、それはつまり、より良き社会を目指す自己啓発なわけだから。 ま、そんな話をしながら、美味しいフランス料理を満喫。 I先生、50代になってから20代の若い奥さんをもらいましてね。それでつい最近、双子の娘さんが生まれた。よくまあ子供を作る気になったなと思いましたけれども、二人の年齢差を考えれば、I先生の方が奥さんより早く死ぬのは当たり前。そうなると、もし子供がいなければ奥さんは長い老後を一人で過ごさなくてはならなくなる。そう考えたら、子供がいた方がいいだろうという判断だったようですけどね。 ま、それもそうかもね。 しかし、50代で新米パパさんを勤めるというのも、なかなかに哲学的な課題だからね! 四苦八苦しつつ、楽しんでいるようで、微笑ましい限り。 とまあ、硬軟とりまぜた様々な話をしてきましたが、やっぱり今日はサシでお祝いしてあげて良かった。同じ大学に勤める縁ができたわけだから、それを大切にしなきゃね。

February 4, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『そうではあるけれど、上を向いて』

常盤新平さんの『そうではあるけれど、上を向いて』というエッセイ集を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 これ、1987年1月から2年間、『NEXT』という月刊誌に掲載された同名のエッセイを元に、1985年から1988年にかけて様々な媒体に掲載された諸々のエッセイを加えて一冊に編んだエッセイ集。 内容は、例によって常盤さんの身辺雑記的なもので、酒場で出来た飲み友達との淡い交流とか、仕事場との往復に使う電車の車内で見た光景とか、NYに行ったときの話とか、10年間務めたサラリーマン時代の思い出とか、そんな感じ。 NYに行った話の中では、例によって常盤さんのお上りさん体質についての一節がある。ちょっと引用してみましょう。 二十代のころ、東京のどこを歩いても、無縁のように思われた。歩いている本人がその場にふさわしくないのである。誰にお相手にされないのが腹立たしくもあり、しかし、嗤われても当然だという諦めもあった。(中略) けれども、ヴィレッジのはずれあたりをひとり歩きしていると、惨めな気持と誇らしい気持が交錯する。あんなに憶病なのに、こんなに大胆なことをしているという気分、若いころは旅行嫌いだったのに、いまは時差が半日もある遠い、遠いくにへ来てしまったという頼りない気持。 これは東京にはじめて出てきたときに味わった、恥ずかしい、気持である。この年齢になって、若いときと同じ気分になるとは、ああ、有難いと思う。 歩いていて、思いがけず古本屋でも見つければ、そこに飛びこんで、ポケットからあわてて老眼鏡を出し、もどかしそうに書棚にぎっしりと並んだ本の背文字を読む。そのとき、俺は老眼鏡こそかけているけれども、若い人に負けないほどに好奇心があるんだ、向学心があるんだとうれしくなる。(88-89頁) いつもながらの常盤節だけど、フレッシュでいいですよね。 あと、印象的だったのは(他のエッセイでも既に読んだことがあるような気もするけど)二人の娘さんたちが小さかった時に、荒川の土手を一緒に自転車をこいだ時の思い出とか。なにせW不倫の末のことだから、最初は娘さんたちは不倫相手の姓を名乗っていたのだけれど、協議離婚が成立したことに伴って娘さんたちも途中から常盤姓を名乗るようになり、といった事情を綴ったものとか。 でも、やっぱり一番面白かったのは、翻訳家業の傍ら、担当編集者に勧められて小説を書き始めた頃の話を書いたエッセイかなあ。なかなか書き上げられなくて、難儀したこととか、書き上げた後はなんだか恥ずかしくて、書き上げた途端にNYに(仕事ついでに)高跳びしたとか。あと、翻訳家をしていた頃、女流作家に「たかが翻訳家風情が」とののしられたことや、小林信彦に『1960年代日記』の中であしざまにののしられたりしたことがあって、それを機に「だったら小説を書いてみよう」という気になった、なんていう話は、この本を読んで初めて知りました。その辺りはちょっと面白かったですなあ。 それにしても、小林信彦は一体どういう理由で常盤新平を毛嫌いしたのだろう? 二人は同年代のはずですけどね。早速『1960年代日記』(絶版)をポチしたので、これが手元に届くのがちょっと楽しみ。 というわけで、この本、常盤さんのエッセイ集の中では上質な方ではないかと。私は割と好き。教授のおすすめ、と言っておきましょうかね。これこれ! ↓【中古】 そうではあるけれど、上を向いて / 常盤 新平 / 講談社 [文庫]【ネコポス発送】

February 3, 2025

コメント(0)

-

恩師の墓参り

今日はまた馬鹿に寒い日でしたけれども、懸念された雪にはならず、そこは何とか。で、毎年2月第1日曜日に設定されている小学校時代の恩師の墓参りに行ってきました。 今日の参加者は、H田君とH野君と私の三人。例年に比べてちょっと少な目。でも、まあ、こうして大昔の同窓生が3人、先生の墓前に顔をそろえることができたのだから、良しとしましょう。 先生の本当の祥月命日は1月30日なので、まだそんなに日が経っておらず、先生のお墓には綺麗なお花が添えられていました。それに、我々が持って行った花を添えたので、なんだかすごく豪華になってしまった。先生もお墓の下で喜んでおられるのではないかと。 で、恒例のお墓参りを済ませた我ら三人は、H田君のリクエストで稲城のJoyfull へ。まあ、ファミレスだと長居しても気楽だしね。 で、そこで昼食を取りながら、三人それぞれの近況を発表したり。 H田君は、今は清水建設の下請けの工事現場で車両の誘導をしているのですが、朝は3時起きで現場には5時半に到着、現場の整理などを率先して行い、昼は場所がないので自分のクルマの中でコンビニ飯を食い、帰りは8時過ぎ。夜ご飯を食べて風呂に入ったらすぐに寝るという生活。こんなに働いていても、自分の意志で超過勤務手当などは一切受け取っていないとのこと。数年前に骨折と胃潰瘍と心臓を患っているのに、こんなに過酷な勤務ぶりで大丈夫なのかと思いますが、そこはH田君の気質ですから、やめろと言ってもやめるはずもなく。 H田君の人生のことは、昨年出した拙著の中でちょっと触れているのですけど、そのH田君のことを書いた部分をH田君、二人の娘さんに読ませたんですって。そうしたら、娘さんたち二人とも泣き出してしまったのだとか。良かった。H田君は、いい娘さんたちに恵まれたんですな。 H野君は、TB大を出た数学専攻の秀才ですが、もう勤め先の会社は定年となり、今は嘱託として働いている。65歳以後のことは、現在、模索中とのこと。H野君に、最近、自己啓発本の必読書をランキング形式で紹介する本を出したよと言ったら、「自己啓発本って、読まないんだよな」と。自己啓発本とは、何か人生に直接役に立つようなノウハウが書いてあるようなイメージがあり、そういう直接性が気に入らないと。むしろ人生がうまくいくようなノウハウじゃない本が読みたいと思っていて、そういう意味で枕頭の書はマルクス・アウレリウスの『自省録』だと豪語。 で、私が、拙著の中でランキング最高位に位置づけた自己啓発本がまさに『自省録』だよ、というと、びっくりして、それなら買うとのこと。かくして一冊、お買い上げいただけることになった次第。持つべきものは友達でございますな。 その後、H田君が、娘さん二人に私の本をそれぞれプレゼントしたいというので、近くの本屋さんに立ち寄って2冊購入。もちろん彼の娘さんのお名前と自分の名前をサインしてあげました。喜んでくれるかな? というわけで、今日は子供時代からの友達と久闊を叙し、恩師のお墓参りも済ませることが出来て、有意義に過ごすことができたのでした。今日も、いい日だ!

February 2, 2025

コメント(0)

-

ペッパーランチ

明日の日曜日、小学校時代の恩師の墓参りがあるので、昨日、実家に戻りました。金曜日だったけれど、妙に新東名が空いていて、びっくりしちゃった。 それはともかく。 夕食を清水SAでとったのですけど、最近、清水SAはフードコートが一新されまして。で、新しく「ペッパーランチ」が入ったので、そこで食べることに決めた次第。 で、もうずいぶん前から噂には聞いていたけれど、実際に食べたことのなかったペッパーランチで食べてみたと。すると・・・ うまーーーー!! なるほど、これがペッパーランチというものか! 初めて食べてみたけど、旨いじゃないの! その名の通り、胡椒が効いたライスで食べる焼肉の旨さ! このお値段でこの味なら文句なしだわ~。 普段ですと、清水SAと言えば、「伝説のすた丼」をチョイスすることが多いのですが、これからはここもありだなあ。 ということで、昨日はお初のペッパーランチを食べて、ご機嫌だったという次第。 で、肝心の墓参りは明日なんですけど、東京地方、明日は雪なのだとか。どーしよ、スタッドレスなんか履いてないよ。 でも、墓参りお昼過ぎなので、多分、それまでには溶けてくれるでしょう。 それを祈りつつ、今日は早めに寝ますかね。

February 1, 2025

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- ポチ予定リスト☆2025年 11月 楽天ブ…

- (2025-11-24 18:56:14)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 嵐ラストで「500億円ボロ儲け」でも“…

- (2025-11-24 19:00:05)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- 【好調】上り調子でおすすめ!好決算…

- (2025-11-24 18:00:06)

-