2025年01月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

常盤新平著『シチリア 地中海の風に吹かれて』を読む

常盤新平さんの書いた『シチリア 地中海の風に吹かれて』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 常盤さんという人は、どういうわけか若い頃からマフィアが好き――というか、マフィアに異常に興味があった人なんですな。それはゲイ・タリーズの『汝の父を敬え』を訳されたからなのか、それとも興味があったからそれを訳したのか、わかりませんが、とにかく。 だから、マフィアの故郷たるシチリア島に計4度も訪問している。 で、本書は、その4度のシチリア旅行を元にした旅行記、のようなものなのでありましょう。NHK出版の「世界・わが心の旅」というシリーズの一冊ですから、著名な作家に、執着のある外国の話をさせる、というのが狙いだったのではないかと。まあ、今で言えば『アナザー・スカイ』みたいな本と言っていいのではないでしょうか。 が! その目論見は見事に外れ、この本はまったく取り留めのないものになっております。 最初のうちはいいのよ。常盤さんがシチリアに着きました、みたいな状況の説明から始まるから。 ところが、そのうちに、過去にシチリアを訪れた話なんかが混ざってきて、今、語っている話が、今の話なのか、前にここに来た時の話なのか、ごっちゃになってくる。 しかも、その内にマフィアと関係があったのではないかと噂されるアンドレオッティとかいう首相の話が入ってきて、これが延々と続く。しかも、面白く書いてあるならまだしも、読者を置き去りにして、わけのわからないマフィアの抗争の話をするんですわ。自分ではよく知っている、興味のある話かもしれないけれど、訳もわからずに突然、そんなマフィアの内情みたいなものを、前後の事情も説明しないまま詳しく語られても、一体、わしは何を読まされているんじゃ? という感じにしかならないという。 だから、結局、一巻読み通しても、一体、これは何を読まされたのか、全然分からないし、書いている本人はなにやら悦に入っているようだけど、読者の方はキツネにつままれたような感じになるんですわ。 ほんとに、まったくまとまりのない本でした。何だこれ?って感じ。 唯一、収穫だったのは、『聖ルカ街、六月の雨』という小説に出てくる写真家・石原のモデルが、瀧上憲二という人だということが分かったことくらいかなあ。 これはまったくおすすめできない本。っていうか、逆にあまりにも散漫すぎて、わけわからないから読んでみて、とおすすめしたくなる本でした。【中古】地中海の風に吹かれて / 常盤新平

January 31, 2025

コメント(0)

-

売れっ子は辛いぜ

新刊書を出すと、もちろん嬉しいし充実感もあるのですが、その後、バタバタと立て続けに仕事のお誘いが来て困るということがあります。 要するに、雑誌とか新聞に原稿を書いてくれというご依頼がガンガン来るのよ。 まあ、それはとってもありがたいのだけど、こちらにも次の仕事があるからねえ。その準備をしなくちゃいかんので、原稿に時間を取られたくない・・・。 だけど、依頼されるというのは、嬉しいことで、それを無碍に断るというのもなあ・・・。 でまた、原稿を頼んでくる方は、「こういう方向性の原稿を書いてくれ」という要望があるわけで、そういう希望にいちいち応えていくというのもやっかいでね。そんな、青と言われれば青、赤と言われれば赤、みたいな感じで、相手に合わせて趣旨の違う原稿なんて書けないよ~。 とはいえ、せっかくの依頼を断って、それでライターと言えるのか? という矜持もある。 時間はないし、しかし依頼には応えたいし、なかなか悩ましい状況に置かれている昨今のワタクシなのでございます。

January 30, 2025

コメント(0)

-

拙著のタイトルが決まる

今日は新著の発売日! ということで、大学からの帰り道、家の近くの書店に立ち寄って、果たして拙著が売っているかどうか、確認してきました。すると・・・ 売ってた~! いやあ、発売日初日に自分の本が家の近くの書店の書棚に並ぶなんて、初めてよ。やっぱ、アレかねえ、KADOKAWA のパワーというべきかねえ。まあ、初版の発行部数のケタが違うからね。 それはともかく。 実はですね、3月下旬に出る次の拙著(新書)のタイトルが今日、決まりまして。これまでは『論文の書き方』という地味目な仮題でプロジェクトを進めていたんですけど、出版まで2カ月を切った今日、正式なタイトルが決まったというわけ。 それがさあ、すごいタイトルなのよ! やばいわ・・・。そんなこと自分で言っちゃっていいの?という感じのタイトルなの。 ここで言いたい! だけど、まだちょっと内緒にしておこうかな。まあ、とにかく、売れそうなタイトルではあります。実際、売れるんじゃないかな。なにせ日本最大の出版社からの出版だからね。 あと、帯の惹句も来週中には決まるそうで、いよいよ出版に向けて臨戦態勢に入って来たという感じ。再校作業も今日・明日が山場だけど、ここまで来たんだからとにかく頑張ります。どんな本になるか、期待して待っててね~!

January 29, 2025

コメント(0)

-

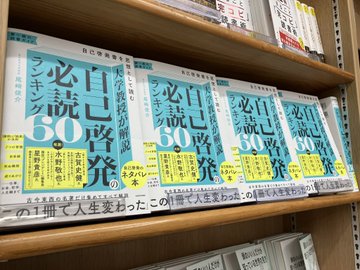

ついに来た! 拙著が面陳列に!

拙著の新刊が、明日から全国一斉発売になりまーす! で、大きな書店では既に今日から発売になっているようなのですが、なんと、丸善・ジュンク堂池袋本店では、面陳列されているではないですか!これこれ! ↓ コレ、すごくない? いやあ、これまでそれなりの数の本を出してきましたが、平積みこそ経験あれども、面陳列はないわ~。こんなの初めて! うれぴー。 ついに私も、面陳列されるようなライターになったってことかな。っていうか、今、日本のアメリカ文学者で、商業出版して面陳列される人って何人いるだろう? そう考えると、浅学菲才の身にしてはワシも結構頑張ったかなと。 ま、とにかく、今日、ライターとしての夢が一つ叶いました。後はこれが一瞬で終わらず、売れ続けて欲しいということ、そして、この本だけでなく、他の本の売れ行きにも波及してくれることを祈るしかないな。 ということで、興味のある方は是非お買い求め下さい。面白いですよ!これこれ! ↓大学教授が解説 自己啓発の必読ランキング60 自己啓発書を思想として読む [ 尾崎 俊介 ]

January 28, 2025

コメント(0)

-

書評紙『図書新聞』存亡の危機

『図書新聞』という、その筋では有名な書評紙が、どうやら今、存亡の危機にあるらしい。同社のXで、「マジでヤバイので、どうか定期購読してください」という趣旨の、悲痛な叫びが掲載されておりました。 まあ、しかし、そういうことを言い出すようでは、もう存続は無理なのかもね。余程のテコ入れをしない限り。 でも、そうなるだろうなという予感は前々からありました。 だって、私が書いたとっても面白い本の数々を、『図書新聞』さんは一度も書評してくれなかったんだもん! 取り上げるのは、小難しい専門書みたいなのばっか。一般の本好きを無視したような書評紙の作りなんだから、いずれこうなるのは予想できたはず。 たとえば YouTube の書評番組で『積読チャンネル』というのがある。二人の書評家が話題の本を取り上げ、面白おかしくトークを繰り広げるのだけど、この番組、相当人気があるようで、この番組で取り上げられた本は、その時点で何百冊と予約が入る。何でそれを知っているかと言いますと、私の本がこの番組で取り上げられ、実際、そのくらいの注文が入ったから。 この番組が人気なのは、一般の読書人に興味がありそうな本を取り上げ、それをネタに面白いトークを繰り広げるからよ。だから、この番組は読書界にそれだけの影響力を持っている。 一方、『図書新聞』が存亡の危機にあるのはなぜ? 一般人には興味を持たれそうもない本を、小難しく取り上げるからじゃないの? 『積読チャンネル』の人気を見れば、書評という行為が必要とされていることはよくわかる。だから『図書新聞』が同じく書評という行為を生業にしながら人気を得られていないのは、書評する本の選択が間違っているのと、「面白く取り上げる」という方針をとっていないからじゃないかと。 さあ、どうする、『図書新聞』さん? 「定期購読してください!」などとヘルプ信号を発信するより、「面白い本を面白く取り上げる」という方針をドーンと打ち上げる方がいいんじゃね? そう言えば、明後日、私が書いた次の面白い本が出るんだったなあ・・・。 「先ず隗より始めよ」なーんて言葉もありましたよねえ・・・。『図書新聞』復活ののろしは、まず私の面白い本を、面白く紹介することから、始めたらいいんじゃないの???

January 27, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『冬ごもり 東京平井物語』を読む

常盤新平さんの短篇連作『冬ごもり 東京平井物語』というのを読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 常盤さんは晩年は東京の西の方、町田市はつくし野の方に住んでいたのですが、それ以前、東京の東端の平井(常盤さんお得意の言葉によれば「場末」の街ね)に住んでいたことがあって、この街がいたく気に入っていたらしいんですな。だから、町田に移り住んだ後もしばしば平井に出掛け、馴染みの店に出入りしていたらしい。その馴染みの店とは、「寿司正」であり、喫茶店の「ワンモア」であり、スナックの「アマポーラ」であり。もうこのへんの店は常盤さんの小説には出づっぱり。で、『冬ごもり』という短篇連作は、この平井という街やら、「寿司正」「ワンモア」「アマポーラ」やらを舞台に、ここに出入りする市井の人々のちょっとした物語を綴るという趣向。 なんだろうね。結局常盤さんがやろうとしたのは、平井を舞台にした『ワインズバーグ・オハイオ』を書こうとしたっていうことなのかね? で、よくあるパターンは、恋する奥手の若造がたまたまワンモアに入ってコーヒーなどを飲んでいると、常連のおっさんたちが世話を焼いたりけしかけたりして、まだ「彼女未満」のガールフレンドと結び付けようとするとか。あるいは父親と、父親には理解できない娘とのじれったい関係を、アマポーラのママが見守りつつ、実はママさん的には、この父親にちょっと興味があって、10年前に勇気を出してアプローチしてくれれば、彼のモノになっても良かったのにナ、的な感慨にふけるとか。 あるいは、恋する奥手の若造に、謎の年上の女がいきなり声をかけてきて、散々翻弄した挙句、性の手ほどきをし、この先、どうなるものか、ほのめかすように去っていく、とか。 要するに店の常連の間のおじさん、おばさんの間で繰り広げられる噂話みたいな話の寄せ集めなのよ。そういうのが好きな人にはたまらんのでしょうけれども。 で、例によって常盤さんというのは、エピソードは書けるけど、ストーリーは構成できない人なので、連作短篇というのは都合のいい形式なんでしょうな。だって、短篇ならエピソードだけでいいのだから。 だから、ストーリーの進展によって何かが決定的に変わるということはないの。登場人物が成長することもないし、決定的に絶望することもない。平井という場末の街では、今日もこの手のちょっとした出来事が起こっています、で、終わっちゃうから。 なんかね。その辺の「掌感」が、段々鼻について来るのよ。「コレ、いい話でしょ?」的な、これ見よがし感が、嫌になってくる。 どーしよ。私は、常盤さんを褒めなくちゃいけない立場なのに、読めば読むほど段々嫌いになってくるという。困ったなあ。 ということで、常盤版『ワインズバーグ・オハイオ』、いつもながらの常盤ワールドがお好きな人にはどうぞ、と言っておきましょうかね。【中古】 冬ごもり 東京平井物語 / 常盤 新平 / 祥伝社 [単行本]【宅配便出荷】

January 26, 2025

コメント(0)

-

井上尚弥選手ほどの傑出

昨夜、井上尚弥選手のボクシングタイトル戦を堪能いたしました。 もともと昨年のクリスマスに対戦の予定だったグッドマン選手が目の上の負傷を理由に対戦を辞退。それに伴って急遽、ランク11位の韓国人選手が井上選手とタイトル戦を戦うことになった次第。世界的には無名の選手、しかもたった2週間ほどの準備期間ということで、相手選手にほとんどチャンスはなかったとはいえ、昨夜の試合は一方的でした。 井上選手の場合、パンチの音が違うもんね! ドスッ! バスッ! と、あり得ないほど異様な打撃音をマイクが拾ってしまうという。トドメの右ストレートで、相手選手はひとたまりもなく吹っ飛んだという感じ。圧勝でした。 それにしても、井上尚弥選手ほど完璧なボクサーって、60年以上生きてきて、見たことがないな。モハメッド・アリ選手の現役時代のすごさは見て知っているけれど、ヘビー級と軽量級ではボクシングの闘い方が違う。一瞬の隙ですら致命傷になり得る軽量級のボクシングで、あれほど完璧なボクシングって、あり得るのかなと。 まあ、毎試合、スゴイものを見せてもらっているという感じがしますなあ。中谷潤人選手がもし井上選手と闘ったら、いい線行くのではないかという人もいますが、現時点ではまだまだ井上選手が上と見た。 それはそうと、井上選手の試合を見つつ、ここまで傑出した同時代人を、自分はどのくらい知っているかな?ということを数えてみた。で、出た答えがコレ。〇井上尚弥(ボクシング)〇モハメッド・アリ(ボクシング)〇ビートルズ(ロック・ポップ)〇プリンス(ロック・ファンク)〇藤井聡太(将棋)〇大谷翔平(野球)〇ウサイン・ボルト(陸上)〇アベベ・ビキラ(マラソン)〇ミハエル・シューマッハ(F1)〇千代の富士(相撲)〇大鵬(相撲)〇田中角栄(政治家)〇ジョルジェット・ジウジアーロ(カーデザイナー) 他にもいるかもしれないけど、パッと思いつかない。でも、こういうスゴイ人たちと同時代を生きてきたというのは、幸せなことですな。 他に「この人はスゴイ」という人がいたら、是非、教えてください。

January 25, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『姿子』を読む

常盤新平さんの『姿子(しなこ)』という小説を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 この小説の主人公の姿子は、ごく普通の家庭の娘さんなんですが、それぞれ大学を出て就職して結婚して家庭を持ったお兄ちゃん二人とは異なり、高校卒業後、同級生と家出して二人して、バーテン&ホステスとして水商売の道に進むんですな。ところがこのお相手の隆一とはやがて別れ、隆一の後任のバーテン・秋夫と暮らすようになる。だけど、この秋夫とも結局別れてしまう。その間にも、何人もの男と短期間付き合ったようですけど。 はい、出ました。常盤小説には常連の「永遠の男漁り水商売聖女」。つまり、常盤さんの実人生における最初の奥さんの親友がモデルですな。 姿子は、最初に水商売人生を歩み始めた頃には、いずれ、パートナーと自分の店を出す、という夢を持っているのですが、その夢に向かって猛進するというほどではない。むしろ、飲み逃げした自分の担当の客の借金を背負うので、貯金どころか借金を背負ってしまう。夢は遠のくばかりだけれども、人がいいので、周りの善人(店のマネジャー・菅原、その店の常連・敬子、同じく常連で姿子にアパートを提供している下島、アパートの隣人の久保千代子と中学生の亮一)に助けられるところはある。そうやってどうにかこうにか暮らしているという感じ。 姿子と実家の父母との関係は悪くはなく、時に借金を肩代わりしてもらったりもするけど、両親が望むほど実家に帰ってきたりはしない。そんな姿子のことを、父親は心配しつつ、しかし完全に理解することはあきらめているようなところがある。いかんともしがたい、という感じ。どうしてこうなってしまったのか、何が悪かったのか、茫然と思い悩む程度。 そんな環境の中、姿子の日常が描かれるのですが、姿子はホステスとして働くのみならず、菅原から示唆されると、店の常連の金回りのいい爺さんを相手にちょっとした性的な接触をして小遣いをもらうというようなこともしている。で、そういうので小金を稼いだりしつつ、自分が汚れてしまったような気になると、中学生の亮一とお散歩に出たり、一人で温泉に行ってみたりしながら、精神的なバランスをとる。 で、そんな中、秋夫との関係が悪くなってきて、彼とは別れ話をし、アパートも変えるのですが、どうも秋夫は姿子のことが諦められなかったんですな。 で、結局、姿子は、復縁を迫ってきた秋夫に殺されてしまいましたとさ。おしまい。(何ソレ?) うーん、どうなんだ。 まあ、一言で言って、既視感があるのよ。この小説のヒロインである姿子は、前に読んだ『聖ルカ街、六月の雨』のヒロイン・桂子とよく似ている。桂子も一応、写真家になるという大望はありつつ、そっちに精進する代わりに高級娼婦になってしまうんですけど、姿子も同じで、自分の店を持つといいながら、その夢に驀進する代わりに爺いの性対象になっているという。 で、『聖ルカ街』の場合、そんな桂子のストーリーをどう終わらせるかの見当がつかなかったのか、突然、NYを飛び出て、オーストラリアだかどこかの島に行ってしまいました、ということにしてしまったんですけど、『姿子』では、姿子をあっさり殺すことでストーリーを終わらせてしまったのでしょう。 まあ、要するに、常盤さんの小説に、本当の意味でのストーリーはないのよ。人物がいるだけ。その人物の日常を描くだけだから、物語が終わらない。だから、無理やり終わらせるとすれば、「どこか遠くに行ってしまいました」にするか、「死んでしまいました」にするかのどちらかしかない。 ま、そういうことなんじゃないかと。 手の内が透けて見えちゃうので、常盤さんの小説を連続で読んでいくと、なんかちょっと興ざめになってくるところはありますな。 ということで、うーん、私の個人的判断としては、読む価値無しと言っておきましょうか。

January 24, 2025

コメント(1)

-

再校作業に取り組む

先週末、嫌な嫌な共通試験の監督業務が片付き、ようやく自分の自由になる時間が増えてきた今日この頃。今は3月下旬に出る拙著の再校作業に追われております。 しかし、やっぱり「校正恐るべし」で、初校の校正の時に何度も見直したつもりだったのですが、やっぱり改めて見直すと、うっかりミスが結構散見されるのよ。 たとえば「そういうヘンテコリンな文化研究を成立させる懐の広さこそが、アメリカのアメリカたる所以でもあるのです」なんて書いてある。 「懐の広さ」って何?! それを言うなら「懐の深さ」じゃね? とかね。そういうのがあちこちにあったりする。もう、一つ見つける度にハラハラですわ。 でも、そうやってミスを一つ修正すれば、それだけ完璧に近づくことになる。私は、校正作業って、決して嫌いじゃないのよね。 かつ、ゲラを読むというのは、ある意味、自信の回復に向かう作業でもある。 私だけかもしれないけれど、原稿を書く時、自分では面白いことを書いているつもりでも、まだその時点で十分な自信はないのよ。「面白いことを書いてやったぜ」という気持ちと、「本当にコレ、面白いの?」という気持ちの両方がある。 だけど、原稿がゲラになって、本の形が見えてくると、「本になるのだから、他人が読んでも面白いはずだ」という気持ちになってきて、不安より自信が優勢になってくる。 だから、校正作業をして、ミスを一つずつ潰していくと、その自信がさらに少しずつ強化されるわけよ。大丈夫だ、これは面白い本なんだ、これを世に問うてもいいんだ、という気持ちが強くなると。 というわけで、段々、この本がいい本であるような気がしてきたワタクシ。もちろん、いい本かどうかは最終的には読者が決めることですけど、自分として精一杯やっているということだけは断言できるところまできたかなあ。 まだ再校作業はしばらく続きますが、その間、最善を尽くしたいと思います。頑張るぞー!

January 23, 2025

コメント(2)

-

通り魔

なんか最近、通り魔事件多いですなあ。先日もマックで生徒さんが刺される事件がありましたが、今日も長野駅前で三人がいきなり通り魔に刺され、一人は心肺停止状態だとか。 私が習っている古武道では、日本刀(長・短)での斬撃を想定した技があり、それはちょっと時代がかっているなあと思うところもありましたが、いつなんどき見知らぬ人から刃物で刺して来られるか分からないというのが今の日本なのだとしたら、それに対処する古武道こそ、むしろ時代の実相に適した訓練なのかもね。 嫌な時代になったもんですけど、街中の人混みでぼんやり立っているようなことは、今や不用心な行為と言わざるを得ませんな。 私も紫の帯を締め、古武道師範を名乗っている以上、古の剣の達人のように、常に周囲に目を光らせて、不審者の接近に備えないと。

January 22, 2025

コメント(0)

-

御上先生

TBS日曜劇場、『御上先生』が面白いというウワサを聞きつけ、昨日、TVer で視聴したんですけど、これは確かに面白い! 何らかの不祥事を起こしたため、文科省から某名門高校の教師として派遣(事実上の左遷)された御上先生。超一流の官僚出身ということもあり、東大を目指すような生徒がうじゃうじゃいる高校に赴任しても、少しも動じず。むしろその能力にものを言わせて、生意気なガキどもを掌握していく。 ところが、どうも御上先生は、単に左遷されただけではない模様。何か彼には彼の目的があって、左遷を名目に一旦本省を離れ、そこから彼が左遷させられることになった事件の真相を解き明かそうという腹らしい。 文科相内部の抗争なのか、エリート高校生たちの上級国民親も巻き込んだ何らかの陰謀なのか。しかも御上先生の方にも色々と謎めいた過去があるようで、ストーリーがどう展開していくのか、まだまだ分からない! 出演者も豪華で、演出もよろしい。これは『VIVANT』以来の力作になりそうで、日曜夜のお楽しみが増えました。 今シーズンのTBS日曜劇場、教授の熱烈おすすめ!です。これこれ! ↓御上先生

January 21, 2025

コメント(0)

-

TikTok 騒動についての私見

アメリカで TikTok が使えなくなり、そのすぐあとで、トランプ氏の大統領命令で再度使えるように復活したとか、そんなことを巡るちょっとした騒動が起こっております。 で、そのことについての日本での報道を見ると、元々使えないようにしようとしたのはトランプ氏自身なのに、それを使えるようにしたのは日和見だとか手のひら返しだとか、とにかくトランプ氏を悪く言う材料に使っているわけですよ。 しかし、この問題について誰も言わない論点があるような気が、私にはするのですが・・・。 私の論点は、こうです。「なぜ日本は、TikTok 的なものを開発できないのか?」。 Line にしても TikTok にしても、日本以外のアジアの国で開発されたアプリで、これが全世界で使われていると。じゃあ、なんで日本製がないの? 日本のそっち方面の開発力というのは、そこまで遅れをとっているの? そもそも日本製のそういうのがあって、それが世界中で使われているのであれば、トランプ氏だって、国家安全上の懸念を表明しなくて済むわけじゃん? 日本製だったら、アメリカさんだって信頼できるんだから。 資源のない日本は、かつて優秀な「製品」を作ることで立国してきたわけですが、もう製品じゃ勝てない。で、次にアニメやらゲームやら、優秀なコンテンツを作ったけど、これも頭打ち。となると、後は情報アプリで勝負するほかない。なのに、それを他のアジア諸国に先越されているようじゃ、全然ダメじゃん? トランプはダメだ、なんて言っている間に、Line よりも、TikTok よりも、あるいはもっと大きくiPhone よりも、グーグルよりも、アマゾンよりも優れたものを作る努力をしなくちゃ。そこに国として注力しなきゃダメなんじゃね? そしてマスコミも、トランプがどうのこうのと言っているより先に「日本として考えるべきことがあるでしょ?」って言わなくちゃ。 アプリのユーザーにただ甘んじているなんて、日本の名折れよ。国もマスコミも、もっとしっかりしなさい。

January 20, 2025

コメント(0)

-

歳を取ったら、身体の手入れが必要

昨年の冬、手荒れがすごく酷かったのよ。もう、思わず病院に行ってしまったくらい。ひび割れというのか、あかぎれというのか、あちこちが切れて血が滲んでしまって。 まあ、思い返してみると、確かに子供の頃から冬に手が荒れたような気がする。 で、資生堂のハンドクリームを塗り、手袋をして寝させられるんだけど、私は手がベトベトするのが苦手で、往生したもんですわ。 だけど、病院行くほどの手荒れも困ったもんだと思い、今年は用心していたのよ。 で、昨年病院でもらった薬の残りをこまめにつけたり、あと、アトリックスのハンドクリーム(これ、私が唯一好きなヤツ)を寝る前につけたりして。これこれ! ↓アトリックス ビューティーチャージ ハンドクリーム ピーチティーの香り(80g)【vx-0-j】【アトリックス】 そうしたら大したもので、今年はそれほど手荒れしてない。昨年のようなガッサガサな手じゃないの。 やっぱり、アレだねえ、養生っていうの? 歳をとったら身体のお手入れって大事なのね。自分で愛しんで、ケアしないと。 というわけで、昨年とは見違えるきれいな手を見ながら、今日も寝る前にアトリックスを手にスリスリするワタクシなのであります。

January 20, 2025

コメント(0)

-

拙著の見本が届く

あまり詳しいことは言えませんが、今日は国立大学の教員にとって一年で一番嫌な日。私も例にもれず、過酷な仕事をしてきました。明日もまだ続くんですけどね・・・。 それはさておき、今日は嬉しいことが一つ。 そう! 近々発売される新著の見本が自宅に届いたの~! うれぴー!! 書店で実際に売られるのは1月29日からなので、まだ10日位あるのですが、一足先に著者のもとに見本が届いたというわけ。 見本を手にしてちょっと驚いたのだけど、意外に判型が大きいのよ。通常の本より大分大きいよ。A5版かなあ? でかいし、派手だし、まあ、目立つこと。 まあ、ビジネス書だから、目だってナンボ、というところはあるんでしょうな。 とにかく、あと10日ほどで、これが全国の書店に並ぶのかと思うと、今から楽しみ。 アマゾンや楽天では既に予約が開始されておりますので、宜しければ是非、お買い求めください。何しろワタクシが書いているんだから、ガッカリさせることはありませんゾ!!これこれ! ↓大学教授が解説 自己啓発の必読ランキング60 自己啓発書を思想として読む [ 尾崎 俊介 ]

January 18, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『聖ルカ街、六月の雨』を読む

常盤新平さんの書いた小説『聖ルカ街、六月の雨』というのを読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 しかし、この忙しい中、私もよく常盤さんの本を読みますわなあ。もちろん、一つは仕事がらみということもあるんだけど、読んでいる本が市立図書館から借り出したものだからというのもある。一度に三冊とか四冊とか借りて、二週間後には返さないといけないので、週に2冊のペースで読むわけよ。 もしこれが自腹で買った本なら、買ったことに満足してそのまま読まずにしばらく放置ということは十分にあり得る。そう考えると、勉強のためには本は借りて読むべし、というのはあるかもね。 まあ、それはともかく『聖ルカ街、六月の雨』ね。 これ、舞台がニューヨークで、主人公は佳子という若い女性。若いというのは、二十代の終り位という意味。もちろん、別嬪さん。やや色黒の。 で、桂子は写真家で、写真家としてNYにやって来たんだけれども、今、彼女がやっているのは娼婦なの。まあ、金を払えば誰でも、ということではないのだけれども、彼女自身の基準で良しと判断されれば、若い人でもそれなりの年齢のビジネスマンでも、という感じ。 だけど、そういう職業にあっても、全然薄汚れたところはない。卑下するところもない。むしろ清潔な感じすらする女性なわけ。 だから彼女の周りには、いい友人たちが揃っていたりもする。例えば写真家の石原さん夫妻とか。NYで寿司屋を営むやり手ビジネスマンの大林さんとか。バリバリのサラリーマンだったけれども、今は出世競争から脱落した瀬戸さんとか。瀬戸さんを蹴落として出世した三原という人物は、ちょっとあざといところがあって桂子は嫌っているけれども、それにしてもその三原とて、桂子に対してある程度のリスペクトは持っている。 で、そういう善き隣人に囲まれ、時に心配されながらも、桂子は色々な男性たちと商売として、あるいは単に恋人とか友人として、とっかえひっかえ付き合っていると。ただ、付き合う対象の中にアングロサクソン系は少なく、ユダヤ系とかアイリッシュ系とか、あるいはゲイとか、社会のヒエラルキーの中ではトップから遠いところにいる人たちが多いのは、自分と同じようにつつましくやっている人たちに対して親しみを持っているからかもしれない。 とまあ、そんな感じで、社会の汚辱の中にあっても決して汚れない聖なる女としての桂子という女性を、常盤さんは描こうとしたのかなと。 ちなみに、本作の中に常盤さん自身は冒頭にしか登場しなくて、後は佳子とその周辺という感じで、人間関係を描いております。その意味で、いつもながらの常盤節というか、私小説的な感じは希薄でしたね。ただ、常盤さんのエッセイを読んでいると、彼はNYに友人・知人が多く、その中にはNYで寿司屋を営む人がいましたから、大林さんのモデルは実在するのかも。あるいは写真家の石原夫妻にもモデルはいるかもしれないし、ひょっとしたら桂子のモデルもいたのかもしれない。 で、小説の最後で、桂子はNYを去って、オーストラリアの近くの島・ノーフォークに向かうことになります。三十歳を超えた彼女は、ここらで心機一転、結婚してみる気になったと。だからNYの聖女は、ここで姿をくらますわけよ。そういう、あっさりした終わり方も、この小説には合っているのかもしれません。 だから、全体として面白くなくはないんですけど、何だろう、何か一味、物足りない感じがするんだよなあ。 要するにね、読者の側にカタストロフィーがないのよ。桂子という女のバックグラウンドも分からないし、どうして彼女が娼婦になり、どうして彼女がそれを辞めることにしたのか、そういうことがあまりよくわからない。だから、面白い女だなとは思うけれども、そこまで桂子に共感できない。 だから、あまり親しくない友人から「昔知り合いにこんな女がいてね」という話をされたような感じで、ふんふんと聞きはするけれども、すごく大きなインパクトは受けない、みたいなところがある。だから、作品として、軽量級、っていうイメージがあるのよね。 たとえばウィリアム・スタイロンの『ソフィーの選択』とか読めば、ソフィーという女が経てきた経験の重さが分かるわけじゃん? だから最後にソフィーがああいう行動を取ったこともわかるし、それを傍で見てきたスティンゴの気持ちも分かる。いや、読者自身がスティンゴと同じ衝撃を味わうことになるわけよ。だからこそそこにカタストロフィーが生じるのであって。 常盤さんのこの小説にはそういうものがない。そこがね。ちょっと残念というか。 でも、まあ、常盤さんとしては、アーウィン・ショーの短篇のような味わいの小説が書きたかったんじゃないですかね。 ということで、つまらなくはない小説でした。これこれ! ↓【中古】 聖ルカ街、六月の雨 / 常盤 新平 / 講談社 [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】

January 17, 2025

コメント(0)

-

映画『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』を観た

アマプラで『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』という映画を観ましたので、ちょいと心覚えを。 しかし、「置いてけぼりのホリディ」とはまた、ダサい邦題をつけたもんですな! センス・・・。 これ、時代設定が1970年代前半くらいなのかな? アメリカ北東部のとある名門私立寄宿学校が舞台。おそらくは「フィリップ・エクセター・アカデミー」がモデルかと。 で、クリスマスが近づいていて、寄宿学校の生徒たちもそれぞれ実家に戻るのですが、諸事情で家に戻れないアンガスなる生徒が一人おりまして。実は彼の母親が再婚することになり、家での彼の居場所がなくなってしまって、事実上、母親から帰ってくるなと言われていたんですな。 で、アンガスが寄宿所に残るため、これを監督しなければならない先生が必要となるのですが、そこでこの監督に選ばれたのがこの学校の卒業生で今はギリシャ・ローマ史を教えている厳粛なハナム先生であったと。 実はこのハナム先生は、厳粛すぎる上、風采が上がらず、斜視で、体臭がキツイことなどから生徒・先生方から嫌われている。校長先生は、かつての教え子ですが、ハナム先生が学校の有力な父兄の子弟を成績不良で落第させたことに腹を立て、何かとハナム先生につらく当たる。もちろん、そのことをハナム先生は重々承知しているのですが、独り身であるし、恋人もいないし、休暇中とてどこに行く宛ても無し。だから休暇中の監督官の役割を押し付けられてもさほど堪えるところもない。 またアンガスやハナム先生に食事を出さなければならないので、メアリーという黒人女性の料理人も居残りとなります。メアリーはこの職を得たことで息子をこの学校に入れることができたのですが、息子は卒業後、大学進学の費用を自分で捻出するために軍隊に入り、ベトナムで戦死してしまう。以後、メアリーは悲しみのあまり、キツイ性格になってしまい、料理人仲間からもやや敬遠されている。 つまり、クリスマス休暇の2週間ほどの間、嫌われ者の三人が一つ屋根の下で過ごさなければならないという羽目に陥ったと。寄宿学校版『ホーム・アローン』みたいな。 で、当然、この2週間の間に色々なトラブルがあり、楽しいことや悲しいことが起こるのですが、その中で次第に三人の絆が生まれるわけね。 で、だけどその過程で、アンガスが父親に会いにボストンに行くという行動に出たのが運の尽き。実はアンガスの父親というのは死んだのではなく、施設に入っていたんですな。認知症になり、家族に暴力をふるうようになり、それでアンガスの母親が彼を施設にぶち込んだと。だけど、アンガスは父親に執着があり、父親に会えないことが彼の寄宿学校での問題行動の根源にあったと。 ハナム先生は後に事情を聞いて、アンガスがなぜそういう行動を取ったかを理解し、アンガスの味方になります。 一方、ボストンにいる間に、アンガスもまたハナム先生の過去を知ることになる。ハナム先生は、かつてこの名門校を卒業した後、ハーバード大学に進学するのですが、そこである問題を起こし、中退していたんです。その時点で彼はアカデミックな世界から追放されるような感じになり、流れ流れて母校の教師に収まっていた。だから、彼にはその点で強いコンプレックスがあったんですな。アンガスはそういうハナム先生の苦悩を知ることになる。 だけど、アンガスが施設に入っている父親に会いに行ったことは後にバレてしまい、ハナム先生はその責任を問われて、この寄宿学校をクビになってしまう。で、学校を去るハナム先生を、アンガスは見送ると。そこでこの映画は幕を閉じます。 まあ、なかなかいい映画でしたよ。傑作ではないけど、そこそこの佳作。 で、思ったのだけど、何でこの映画は現代モノではなく、1970年代前半が舞台になっているのかと。 おそらくだけど、この映画って、アメリカン・ニュー・シネマなのよ。『イージー・ライダー』とか『ロンサム・カウボーイ』とか『カッコーの巣』みたいな。 人間味溢れる、でも社会の「のけ者」が、色々な出来事の後に、社会から追放されたり、抹殺されたりするという。1960年代末から1975年くらいまでに盛んにつくられたアメリカン・ニュー・シネマのストーリー。その復活を、この映画の監督は目指したのではないかと。 ということで、私は2025年に、アメリカン・ニューシネマをアマプラで観るという、面白い体験をしたのでした。 これこれ! ↓ホールドオーバーズ ブルーレイ+DVD【Blu-ray】 [ ポール・ジアマッティ ]

January 16, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『熱い焙じ茶』を読む

このところブッコフに行くことが多く、その都度、常盤新平さんの本がないかどうか、見て回るんですけど、まあ、置いてないね! 常盤さんが書かれた本というのは結構沢山あるはずなんだけど、こういうところにはめったに出回らない。 ついでに言うとね、山口瞳の作品も全然置いてない。どちらも直木賞作家なんだし、もうちょい、古本が出回っていてもおかしくないような気がするのだけど、まったく見あたりませんな。ブッコフじゃなくて、神保町とかの老舗古書店とかに行けば、さすがに置いてあるところもあるのかもしれませんけれども。 さらについでに言うと、参考になるかと思って常盤新平さんの作品について云々した論文とか、そういうのはないかと思ってCiNii で調べるんだけど、一つも出てこない。常盤新平について論じようという国文学者が一人もいないってことですな。 なるほど。そういう扱いなのね。全然知らないけど、国文学者って、何を研究しているんだろうね? いまだに森鴎外とか、夏目漱石とか、そういうのなのかな? アメリカ文学者がいまだにフォークナーだ、なんだって言っているのと同じか。 さて、それはともかく常盤新平さんのエッセイ集『熱い焙じ茶』を読了しましたので、心覚えを。 仕事で常盤さんの本を続けざまに読んでいて、彼の身辺雑記にもそろそろ飽きてきたんですけど、このエッセイ集はねえ、割といいんじゃないでしょうか。 何がいいかというと、自分が書きたいから書いているという感じがする。他のエッセイ集は、雑誌から頼まれて無理やりひねり出したっていう感じがする時があって、そういう、書かざるを得ないから書いているというエッセイは、変に読者サービスに徹した感じがしてあまり好ましくないのだけど、これはそうじゃない。癖がなく、ごく自然な感じ。 とはいえ、内容は他のエッセイ集と変わらず、行きつけの喫茶店やら寿司屋やら蕎麦屋とその店にまつわる思い出だとか、ニューヨークに行って街歩きをした話だとか、山の上ホテルは素晴らしかったとか、仙台の高校時代に英語を教えてもらった先生たちは個性があって面白かったとか、競馬は楽しいとか、そういう話。 仕事がらみでこのエッセイから得た情報としては、1960年代に氏が「男性自身」の連載に気づき、以後「山口瞳の時代」となった、という認識をしていること、またこの時代にアーウィン・ショーの「夏服を着た女たち」や「80ヤード独走」の翻訳を手掛けたこと、1967年の秋、『卒業』が公開され、S&Gの「サウンド・オブ・サイレンス」が街中に流れるNYに初めて行ったこと、1969年に早川書房を辞めたこと、『罪人なる我等のために』は、出版社の一室で書き続けてきたのだけれど、最後の部分だけは山の上ホテルで書き上げたこと、ゲイ・タリーズの『汝の父を敬え』を翻訳してから4,5年後に、シチリアを初めて訪れたこと、「外国に対して、異文化に対して、僕などはすぐに身がまえるところがある。猜疑心にあふれた目で見たり、妙にへりくだったり、卑下したりして、どうも素直になれない。(中略)だから、ニューヨークに行ったときは、おのぼりさんをきめこんでしまう。そのほうが僕にとっては気が楽なのだ。/そうではあるが、僕は大いなる刺激を受けて、東京に帰ってくる。(中略)たとえおのぼりさんでも、ニューヨークを歩いたおかげで、自分が好奇心が強いのをあらためて知った。好奇心があるから、いくらでも歩けるし、退屈することがない。/もし僕がアメリカから学んだものがあるとすれば、それは、つねに好奇心をもてということだろう。ものごとを好奇の目で見るとき、じつに楽しいし、疲れを忘れてしまう。好奇心がなくなるというのは、身も心も老化したということだ(164)」というお上りさん意識を持っていたこととか、そんな感じ。 とまあ、今、日本で一番、常盤新平に興味を持ってその作品を爆読しているはずのワタクシの評価としては、まず上等の部類のエッセイ集であると言っておきましょうか。追伸:ここでこの本の実物を紹介しようと思ったのですが、古本としてすら、どこにも売っていなかったのでした。悲しいですなあ。興味のある方は、私と同様、図書館に行って借りだしてみてください。

January 14, 2025

コメント(0)

-

原田ひ香著『三千円の使いかた』を読む

原田ひ香さんの『三千円の使いかた』という小説、結局、読んでしまいました。 いや、そもそも大誤解で、私はこの本が自己啓発小説なのかと思っていたのよ。一種の寓話で、たとえば3組くらいの登場人物がいて、それぞれがそれぞれの人生観で三千円というお金を使っていく。その使い方の差で、何十年後にはこれほど大きな差になっているんだよ、だから、お金は賢く使いなさい的な。 でも、全然違って、フツーの(何が普通かはともかく)の小説でした。御厨家の女三代、祖母・母・娘二人のそれぞれの人生が描かれ、しかし四人とも親兄弟だから当然、それぞれの人生は交差していく、その様を描いたというもの。 三世代の女たち、というのがいいんだろうね、結局。それぞれの女たちの、世代なりの悩みというのが描けるから。 祖母は祖母で、老後をどう過ごそうか、貯金を切り崩していけば最後まで何とかなるかと思っていたけど、どうも足りなくなるかもしれない。さて、どうするか、70代にして、もう一度働くか・・・なんていう悩み。 母は母で、更年期を迎え、体調が悪い。そんな中、夫は全然、家事ができなくて、思いやりも感じられない。果たしてこのまま、この人と人生を過していく価値はあるのかしら?という悩み。 娘①(姉)は高校時代の同級生と結婚して、娘も生まれたけど、夫の給料は少ない。後から結婚した友人の、豪華そうな暮らしぶりに嫉妬する気持ちが抑えられない。果たして自分の決断は正しかったのかしら?という悩み。 娘②(妹)は、最近、結婚してもいいかなという恋人ができ、彼も結婚する気があるみたいだけれども、最近、その彼に借金があることが判明。しかも、彼の親・兄弟が、悪い人たちではなさそうだけれども、自分の育った家庭環境とは全然違う。果たしてこの人と結婚していいのかしら? という悩み。 まあ、それぞれの世代の典型的な悩みというか、あるあるなんでしょうな。 で、面白いかどうかと問われると、面白くはあるんだけど、案外、重い話ばっかりで、ちょっとぐったり。基本、お悩みの話ばっかりだから。しかも、その悩みというのが、全部、ある意味ではお金がらみなもんで、余計ね・・・。 だけど、一つ言えるのは、『三千円の使いかた』というタイトルは、ちょっと違うかなと。まあ、たまに三千円のネタは出てくるけど、取って付けたような感じで、「三千円の使いかた」によって人生、変わってくるという寓話では全然ない。 じゃあ、私が読む意味ないじゃん! 私はそもそも、ベストセラーは読まない主義だっつーのに。誤解して読んじまったよ。 ということで、特におすすめという感じでもないけど、ある程度の年齢の女性が読むと、切実な話で面白いのかもね。これこれ! ↓三千円の使いかた (中公文庫 は74-1) [ 原田 ひ香 ]

January 13, 2025

コメント(0)

-

齋藤孝著『60代からの幸福をつかむ極意』を読む

お正月に実家近くのブッコフで100円で買った斎藤孝さんの『60代からの幸福をつかむ極意』という本を読了しましたので、心覚えを。 まあ、今、私自身が中高年向けの本を書こうとしているので、その市場調査の意味も込めて、世に数多ある「還暦本」を読み漁っている、その一環として読んだのよ。仕事がらみ。 で、この本は、要するに還暦を迎えて定年まであと少し、といった年代の人たちに、今後、どういう心掛けをしておいたら、スムーズに人生の最終コーナーを曲がれるか、ってなことを指南する本ですな。なにしろサブタイトルが「バラ色老後のための考え癖と行動癖」だからね。要するに老後のための幸福論。 で、冒頭、「幸福」の話が出てきて、そもそも幸福とは、アリストテレスが「最高善」と定めたものであり、以来2400年、人間は幸福を追求してきたと。で、その一つの結実として「世界三大幸福論」の話が出てくる。三大幸福論というのは、ヒルティの『幸福論』、アランの『幸福論』、そしてバートランド・ラッセルの『幸福論』ね。 で、齋藤さん曰く、まずヒルティの『幸福論』はキリスト教の精神に則ったもので、どんな境遇であれ、自分さえしっかり保っていればいつか報われる時が来る、と諭している。一方アランの『幸福論』は精神論で、人間はともすると悲観主義に陥り勝ちだから、そこは注意して常に楽観主義を保ち、上機嫌でいこうと説く。 で、三つ目のラッセルの『幸福論』はというと、人間の不満や不安の元は自我にある。だから自分の内面を掘り下げていくと不満と不安に引っ張られる。だから、目を外に向けよと。そうすれば、幸福になれるはずだと。 で、齋藤さん曰く、三つの幸福論を比べると、ラッセルのが断トツでプラグマティックだと。だから、誰でも真似できる。だから、この本はラッセルの幸福論という古典を元にして、ラッセル式の幸福の掴み方を伝授しましょうと。 で、振り返ってわが日本を見ると、他の世界の国々と比べても、日本は戦争もしてないし、犯罪も少ないし、多くの人が飢えているということもないし、いい国だと。だからこの国に住んでいれば本来幸せなはずなのに、実際には多くの日本人が幸福感を持ってない。なぜか、みんな不機嫌だと。 なんでそうなるかっつーと、退屈だからだと。必死こいて生きなくても生きられるので、誰もが退屈しちゃっている。で、退屈すると、過剰な刺激を求めるようになり、ゲームのような非生産的な娯楽なんかに熱中しちゃったりして、時間を浪費してしまう。これでは人生、虚しくなるのも当然。 じゃ、どうやって退屈をしのぐか? 本を読めばいいじゃないか。映画を見ればいいじゃないか。映画なんて、サブスクでいくらでも見られる。こんな素晴らしい環境を利用しない手はない。 あと、中高年になると、やたらに疲れるけど、それは体力的な問題ではなく、精神的なストレスによることが多い。自分のことを回りが評価してくれないとか、そういう不満が疲れを引き起こす。しかし、そういう時は、目を外へ向けて宇宙的な観点から下界を見てみろと。そうすれば毀誉褒貶なんて、ちっぽけなことに過ぎないと分かるはず。最初から「他人は自分のことなんかに興味があるはずない」と思っておけばいいんだと。 あと、日本では65歳くらいでみんな仕事辞めちゃうけど、今時の60代なんて元気なんだから、定年後も仕事につけと。なんとなれば、仕事こそ、退屈をまぎらす最善の方法なんだから。給料が安くなったって、若い者の指示を受けるようになったって、別にいいじゃないかと。 あと、定年になって世間から引きこもるのはよくない。目が世間に開かれていないと。そのためには何か趣味を持てばいい。今までやったことのないスポーツに目を向けてもいい。俳句なんか始めるのは一番いい。そうやって新しい趣味の没頭したら、老後なんて恐れるに足らず! ・・・みたいなことが書いてあります。 三大幸福論の辺りは一瞬面白かったけど、後はまあ、普通ですな。普通のことなんだけど、その普通のことを、小学生にも分かる易しい筆致で書いてある。そこがこの人の最大の武器なんでしょうな。 しかし、どーなんだろうね、この人。ちょっとラッセルの『幸福論』一冊読んだだけで、それを添え木にして一冊新書本を書いちゃうという。一冊読んで、一冊書く。江頭2:50さんの「取って入れて出す!」みたいな(ちなみに、私はエガちゃんは高く評価しています)。 ワシはさあ、一冊の本を書くのに千冊読むのよ。それが学者の矜持ってものだろうと。それに比べて、齋藤孝氏は一冊の本を書くのに一冊読むだけで済ませる。この志の低さとタイパの高さはどうなんだと? 見習いたい!! 是非!!! ということで、私には実に参考になる本だったのでした。これこれ! ↓60代からの幸福をつかむ極意 「20世紀最高の知性」ラッセルに学べ (中公新書ラクレ 760) [ 齋藤 孝 ]

January 12, 2025

コメント(3)

-

義侠という名の日本酒

今日は三連休の初日でしたが、津島というところで秘密のお仕事。 ま、それはいいのですが、毎年この時期にここで仕事をした後のお楽しみは、ブックオフに立ち寄ることと、日本酒を買って帰ること。 ブックオフの方では、今日は原田ひ香さん祭りで『三千円の使いかた』と『古本食堂』というのを買っちゃった。新本同様の美本でそれぞれ220円と110円だったかな? 特に『三千円』の方は売れたみたいだしね。私が買ったもの(文庫本)で第19刷だったかな? で、帰宅後にちらっと読み始めたんだけど、ちょっとビックリ。というのも、予想していたよりもはるかに重い小説だったから。私はまた、『夢を叶えるゾウ』みたいな感じの、ノリの軽い自己啓発小説なのかと思っていたのよ。 こんなどんより重い小説が、こんなに売れたの? 意外。 ま、最後まで読んでみないと分からないけどね。 そしてもう一つ、日本酒の方ですが、津島って、案外、日本酒の面白いところでね。鶴見酒造という醸造所があるし、そのほか、長珍酒造の「長珍」というこの地方だけで珍重されている日本酒を売っていたりする。 で、鶴見酒造の「神鶴」と長珍酒造の「長珍」は飲んだことがあるのですが、今日、私が買ったのは、「義侠」というお酒。これは津島というより愛西市というところの酒造が作っているものですが、どっちにしろ名古屋の西の方でしか買えない。 「義侠」って、すごい名前じゃない? そっちの筋の人たちが盃を交わす、みたいな感じじゃないの。 まだ飲んではいないのですが、これもちょっと楽しみ。 ということで、今日は県内出張の楽しみを満喫してきたワタクシなのであります。これこれ! ↓義侠 ( ぎきょう ) 純米吟醸原酒 山田錦60% 720ml / 愛知県 山忠本家酒造【 5558 】【 日本酒 】【 要冷蔵 】【お年賀 成人祝 贈り物 ギフト プレゼント 】

January 11, 2025

コメント(0)

-

常盤新平著『光る風』を読む

卒論指導が終わり、研究日であることもあって、今日は一日のーんびり。お昼は家内とブロンコビリーで外食しました。少し遅めのお昼とあって、お客さんの少ないブロンコビリー、サラダバーでしこたまサラダを食べ、肉を食べる罪悪感をきれいに払拭。帰りはプライムツリー赤池に寄ってちょっと買い物をしたり。 いや~、こんなにノンビリできる日って、一年に何回あるか、って感じだなあ~。 で、帰宅後、ここ数日読んでいた常盤新平さんの『光る風』という小説を読み切ってしまいました。ので、心覚えを。 主人公の大原修造は60代の初老の翻訳家。まあ、要するに例によって常盤さん本人がモデル。で、修造の妻・路子は既に物故していて、修一郎という一人息子とその嫁の里子が同居している。ところがこの息子夫婦の夫婦仲が悪化し、修一郎は他所に若い女を作って家を出てしまった(後に里子とは離婚)。しかし、里子は実家に戻りたくないということで、今は修造と嫁の里子が一つ屋根の下で暮らしていると。 何ソレ? 義父と嫁が一つ屋根? それって、小津安二郎的状況? それとも安物のポルノ小説? で、冒頭、修造が夢の中で里子とコトに及ぶ妄想シーンがあるので、ああ、ポルノの方だと読者は納得。 で、いつ、どのようなタイミングで修造と里子が結ばれるのかしら? という下世話な興味を持って読み進めていくことになるのですが、意外や意外、本作の中では義父と嫁のとっても平和な小津的日常が延々と紡がれていきます。「私のことはいいから、お前、嫁に行け」「いいの」「そうはいっても」「いいの。わたし、もう結婚にはこりごりですから」みたいな。イベントとしては、せいぜい競馬の好きな修造が里子を連れて週末の競馬場に出掛ける、とか、その帰りにデパートによって、修造が里子にスーツをプレゼントする、とか、そういう感じ。 で、その過程で、修造や里子に関わる人々(友人とか後輩とか近所の人とか)が登場してきて、それぞれの抱えている問題を修造に語ったりすると。 で、本作は修造の視点から語られていくのですが、最後の章だけ、里子の視点で語られる。それによると、里子は修一郎と別れてから初めて、恋人らしき男ができるのですが、この男は妻子持ち。そのことを修造も知っている。しかし、「そんな妻子持ちの男なんかと付き合うな」とは言わない。「そんな男と付き合うくらいなら、俺の女になれ」とも言わない。里子は、義父が自分にある程度惹かれていることはある程度気づいていて、しかし、年齢の点から言っても何らかの行動に出てくるだろうとまでは考えていない。だから、妻子持ちの男と義父の間にあって、どちらの方向にも進まない、宙ぶらりんな状況を、楽しんでいるとまでは言わないけれど、今はこのままでいいと思っている。 というところでおしまい。 なーんだ、修造と里子は結ばれないのか。つまんないの。(コラっ!!) まあ、ポルノ的なニュアンスをほのめかして読者を惹き付けつつ、結局・・・という小説よ。そういう小説として、面白いか?と言われると、そうね、面白くなくはないです。 でも、この小説に登場する話って、結局、いつもながらの常盤ワールドそのものなのよね。つまり、常盤的不倫話ばっか。 たとえば修造の息子、修一郎が、里子を離縁して別の女と暮らし出すという冒頭のエピソード、これ、常盤さん自身の体験談よ。常盤さんも、妻と離婚して別の女と再婚したのだから。 あと、修造が後輩翻訳家の吉村という人と会うシーンがあるのですが、吉村もまた妻と離婚して別の女と結婚するという。 それから、修造が翻訳家講座で教えていた時の教え子で、八木沢有紀という女が修造を訪ねてきて、夫と別れるだなんだという相談をもちかけるシーンがあって、そんなお悩み相談の果てにあわや二人がコトに及ぶのでは、となりかけるのですが、翻訳家講座の教え子とW不倫の末、くっついたのも常盤さん自身の体験。 修造と里子が温泉に出掛けると、その宿で偶然、既知の友人・倉橋啓太郎とその妻邦枝に出会うのですが、倉橋もまた、最初の妻と離婚して邦枝と再婚している。で、最初、おしとやかな女かと思っていた邦枝が、実は気の強い女で、今、倉橋はこの二番目の妻の尻に敷かれているという設定もまた、常盤さん自身の状況と同じ。 里子の学生時代からの親友、間宮悦子というのが尋ねてきて、そのあと、修造は悦子と二人だけで会い、男関係の相談を持ち掛けられた挙句、悦子から誘惑されかけるのですが、これは常盤さんの『罪人なる我等のために』という小説に出てくる「秋子」がモデルでしょう。つまり、常盤さんの元奥さんの親友ね。いや、それを言ったら男運の悪い里子のモデルもこの「秋子」のはず。 つまり、この小説に出てくる設定というのは、全部が全部、常盤さんの実体験を、作中の登場人物に割り振り、かつ、少しずつずらして並べたものと言っていい。 っていうか、これって、結局、アレなんじゃない? 手塚治虫式の「スターシステム」。どの作品読んでも、全部おんなじ奴が出てくるっていう。 要するにね、常盤さんってのは、実体験しか書くことができない人なのよ。だから本来は私小説しか書くことができないんだけど、私小説ってのは理論的に言って二度書きはできない。だから一旦私小説を書いてしまった後、次からは常盤さん自身の体験を作中の様々な登場人物に割り振って、それで見た目「私小説じゃない小説」に仕立てるしかない。まあ、そういうことなんでしょうな。 だから常盤さんの小説というのは、全部「血迷って不倫の末に別な女と結婚しちまった男(=常盤さん自身)の色懺悔」の変奏なのよ。それ以外の筋はないと見た。それが常盤さんの限界であり、かつ、このようなシステムで小説を書けば、自分自身の体験だけで何作も小説が書けるという小説作法の発見でもあると。 まあ、それでも、この武器一丁で常盤さんは堂々世の中を渡って行ったのだから、大したものよ。 というわけで『光る風』、そこそこ面白かったです。これこれ! ↓【中古】 光る風 / 常盤 新平 / 徳間書店 [単行本]【宅配便出荷】

January 10, 2025

コメント(0)

-

卒論指導終了~!

明日は卒論提出締切日。ということはつまり、今日を持って今年度の卒論指導はすべて終了~! 今年はきつかったなあ。きつい年というのは、出来が悪いということなんだけどね。 大体、ゼミ生には「卒論を提出したら、その時点で報告しろよ、こちらとしては心配しているんだから」と何度も申し渡しておいたのに、今のところ誰一人として報告してこないというね。出来が悪いというのは、そういうことも含めてよ。でもさ、感謝なんてことは、教えられないからね。強制もできないし。 ま、外れ年だったと思うほかないね。 それはともかく、今日は非常勤で来られている元先輩同僚のK先生とお昼をご一緒にしながら雑談していたのですが、K先生、現役を定年で退かれてから、NHKの回し者か?っていうくらい、NHKのドキュメンタリー番組を見まくっている。 で、先日、生物学の番組を見て驚愕したというので、どういうことか聞いたのですが、人間の細胞の中で行われているタンパク質合成がすごいと。 タンパク質を合成するためには材料となるアミノ酸だかをどうにかしなければいけないのだけど、そのアミノ酸を合成する工場みたいなものが細胞の中にあると。 で、それが高速道路網みたいになっていて、その道路網をアミノ酸が移動していくところを電子顕微鏡か何かで観察するとね、アミノ酸を移動させるのも別なタンパク質の役目なんですと。 で、その移動させるタンパク質というのが、まるで人間みたいなんですって、形が。 足があるのよ。で、その足付きのタンパク質が、アミノ酸の塊をよいしょって背負って、足を一、二、一、二、・・・っていう感じで動かして運んでいく。まさに微小な人間が荷物を運ぶように。 その映像を見たら、もう、忘れられなくなるらしいよ。衝撃で。 もうね、人間の身体にある数兆の細胞の中で、微小な人間がタンパク質の荷物をえっちら、おっちら運んでいるのを見たら、宇宙は神が作ったのだとしか思えないと。そんな仕組みが、自然にできるとはとても思えないと。 まあ、そうかもね。 というわけで、今日はK教授からとんでもない情報を聞かされてしまって、ゼミ生から感謝の言葉がないということもすっかり忘れてしまったワタクシなのでございます。

January 9, 2025

コメント(0)

-

弱点を狙う尚弥、さすがプロ

ボクサーの井上尚弥選手が、対戦相手が左眉に傷を負い、裂けやすくなっていることについて「そこを狙うか?」という記者からの問いに、「当たり前じゃないですか」と答えたとのこと。 さすがだねえ。プロだねえ。アマチュアの試合だったらフェアプレイがどうのこうのという価値観が入り込んでくるかもしれないけれども、これはプロボクシングだから。食うか食われるかの試合をしている以上、相手の弱点を突くのは当たり前だと即答した井上選手の意識の高さが素晴らしい。 武士道とかいうけれど、あれは平和な時代の話で、戦国時代の武士、本当に殺すか殺されるかの切り合いをしていた頃のリアル武士は、敵の背中から忍び寄って、相手が振り向く前に切ったと言いますからね。そりゃ、そうだよね! 自分が切られずに相手を切るためには、気づかれずに相手に近づいて後から、というのが一番合理的。 この地も涙もない合理性こそ、プロの世界の闘いだから。甘いこと考えて井上選手と対戦したら、まあ、血祭りにあげられますわ。 さて、井上選手もそうだけど、私は私で血も涙もない出版業界に生きる身。つまらない本を書けば、出版すらしてもらえない世界で20年闘ってきて、ようやく初版で万単位の本が出せるようになったぜぃ~。ワイルドだろう~? 10年前に日本エッセイスト・クラブ賞とって、そこから先は楽勝だろうと思ったけど、全然そんなことなくて、そこから今日まで10年掛かっちまった。トルーマン・カポーティじゃないけれど、逆境の中、それでもコツコツと、いい目が来るまでカードを切り続けた、その甲斐がありましたな。 ま、今も逆境ではあるけどね。 とにかく、この先も淡々と、自分に出せる精いっぱいを常に出し切りつつ、頑張るしかないな。頑張ろう。

January 8, 2025

コメント(0)

-

山口治子著『瞳さんと』を読む

故・山口瞳の奥さん、治子さんが書いた(書いたと言っても、記者による聞き書きだけど)山口瞳伝、『瞳さんと』という本を、昨年末に読んだまま心覚えをつけていなかったので、忘れないうちにこのタイミングでチラッと書いておきましょう。 ちなみに、何で今更山口瞳かというと、この人は常盤新平の文学上の、そして人生上の師だから。常盤新平のことを書くとなると、その師匠がどういう人だったかも、一応は知っておかないとまずいじゃん? だから読んだわけ。仕事がらみよ、仕事がらみ。 だけど、この本自体はとても面白かったです。なるほど、山口瞳ってそういう人だったのか、というのがよく分かる。ある人のことをよく知りたかったら奥さんか娘さんに聞け、というのは、この本にも通用するようで。 で、山口瞳と治子さんは、鎌倉アカデミアで出会ったのね。当時そこで短歌を教えていた吉野秀雄に可愛がられて、終生、吉野を尊敬していたらしいけど。ちなみに山口瞳の実家というのは、山師の家系というのか、景気のいい時はすごく景気がいいし、事業に失敗するとすごく景気が悪くなる。でも、お金を失っても意気だけは保持するので、全然落ちぶれた感じにはならなくて、次の山を当てに行く、的な家なんですな。一家そろって賭け事好きで、山口瞳もギャングラーとして相当な腕だったらしい。 で、治子さんと出会った頃は、景気のいい時だったので、治子さんは颯爽たるお金持ちのお坊ちゃんとしての山口瞳に出会うわけ。 で、結婚する。双方、惹かれ合って。その辺の恋愛経緯は、なんだかとっても昔の日本映画みたいよ。 で、最初山口瞳はしがない出版社に勤めるんだけど、社長さんに「大学くらい出ておけ」(鎌倉アカデミアは大学ではないし、途中で無くなってしまった)と言われ、国学院大学に通いながら社員を勤めるのね。で、そこからサントリー(寿屋)に移籍して『洋酒天国』の編集かなんかやる。つまり、開高健の部下になるわけよ。 で、その内、『江分利満氏の優雅な生活』で直木賞をとり、某出版社から「男性自身」というエッセイの連載をしてくれれば高給で雇うと言われ、寿屋を辞めて筆一本の生活になると。 ちなみに、やっぱり直木賞をとるとスゴイもので、賞をとった後、玄関の呼び鈴が鳴るので、出てみたらそこにダークダックスのメンバーがずらっといた、なんてエピソードも書いてある。要するに、作詞をしてもらいたかったのね。断ったらしいけどね。 で、その後、延々と「男性自身」を連載しながら、『人殺し』とか『血族』とか、そういう作品を山口瞳は書きます。 だけど、山口瞳の書く小説ってのは、家族のこととか、自分が実際に体験したことを書くらしいのよ。つまりは私小説。『血族』というのは、自分の母親が遊郭を経営する家の娘だった、ということを暴露的に書いた小説だそうだし。『江分利満』だって、自分の家族がモデルだし。 で、ここでなるほどと思ったのだけど、常盤新平と同じなわけですよ。逆か。常盤新平が師匠の山口瞳と同じことをしたのか。自分や自分の家族のことを小説に仕立てるという。ここに師弟のラインがあるわけね。ラインと言えば、山口瞳はギャンブラーだったけど、常盤新平も下手の横好きで競馬はやっていたみたいだし。 ま、とにかくそんな感じで生涯売れっ子作家だった山口瞳は、前立腺肥大の検査入院したら、肺がんが見つかり、それであっさり亡くなりましたとさ。 山口瞳は、治子さんに対して常に敬語というか、「○○してください」とか、そういう口調の物言いをしていたみたいで、その辺の夫婦像も面白い。 でも、治子が二人目を妊娠した時、瞳が中絶を主張し、それを押しとおしたことで、治子の体調が悪くなり、そこは二人の間の宿痾となったらしい。聞き書きのせいもあって、この本の中にはあまり深くは書いていないけど、のちに二人の一粒種の正介さんが、『山口家の崩壊』的な暴露本を出しているみたい。そこまで読むつもりはないけど。 ということで、とりあえず山口瞳というのがどういう人で、どういう生涯を送ったのかはおおよそわかりました。全体として、面白い本でした。興味のある向きにはおススメ、ということで。これこれ! ↓【中古】瞳さんと /小学館/山口治子(文庫)

January 7, 2025

コメント(0)

-

注とか文献目録とか

卒論指導の最終段階に入っております。 この辺になってくると、卒論の内容はもう完成していて、あとは注と文献目録をつけるだけなんだけど、まあ、学生ってのは、注とか文献目録とかの正しい記述の仕方が全然わからないのね・・・。 いや、分からないも何も、「こういう風にやるんだよ」と、教科書を使って教えているのよ。教えているのに、なんですっとこどっこいな間違った書き方をしてくるのかねえ。 難しいことでも何でもないのよ。たとえば誰かが書いた論文を参照したのなら、論文著者名、論文のタイトル、掲載誌、掲載巻号、掲載年、掲載ページを、その順に記せばいいだけなの。そんなの、一度習えば、そのようにすればいいじゃない? 私だって学生の時に、その書き方を一度習ったけど、その瞬間以後、間違ったことなんかないよ。当たり前じゃん、簡単なことなんだから。何でそんな簡単なことができないのかなあ。意味がわからん。 提出日まであと数日。この間、次々とゼミ生から送られてくる、間違った書き方をした注やら文献目録やらをひたすら直すのかと思うと、ゾッとしますなあ。

January 6, 2025

コメント(0)

-

昇り龍と鳳凰

実家で初詣は一応済ませたのですけれども、名古屋の自宅に戻った以上、普段からお世話になっている白山宮にも顔を出しておかねばと、今日はそちらにも初詣に行ってきました。 で、神社に向かう途中、クルマの中からふと前方を見ると、なんとそこに龍がいるじゃないですか!! ひゃー! 龍を見てしまった! これはいいぞ! 龍を見た人って、めちゃくちゃいい運勢を引き寄せるって言うじゃない? さて、それで神社について、お参りの列に並んでいたところ、ふと上を見ると、今度はお社の上に、長い首を左にして、羽を広げた鳳凰の姿が!!! 龍神が神となった姿が鳳凰ですから、これはもう、私の今年の運勢はマックスと見た! そして、お参りを終えて龍のおみくじを引いたところ、なんと「大吉」だったという。 やばいな。もう、勝ったも同然。 ということで、今日、白山宮で初詣をしたのは大成功。なんだかとってもいい気分のワタクシなのでございます。

January 5, 2025

コメント(0)

-

これが谷川俊太郎の「コピー」だ!

今朝、某新聞を読んでいたら、こんなフレーズに出会いました。 頭が出かかったところで赤ん坊がきく 「お父さん生命保険いくら掛けてる?」 はい、これは何でしょう? 生命保険のコマーシャル? 多分、そう。だけど実は『自選 谷川俊太郎詩集』の中の「誕生」の一節。 これって、生まれたばかりの赤ん坊が親に要求するっていう状況だけど、これCMになるよ。例えばこんな具合に・・・これこれ! ↓コープ「ハピハピボックス」のCM ね! 同じじゃん。 だから私がいつも言うように、谷川俊太郎ってのは、詩人ではないのよ。彼は優秀なコピーライター。彼が書いていたのは、詩ではなくて、コピーなの。有名な「二十億光年の孤独」というフレーズだって、「サントリーが売り出した高級ウイスキーのコピー」だと言われたら、そうか、と思うでしょ? 「谷川俊太郎は、コピーライターなんだ」と仮定して彼の全業績を振り返ったら、新しい谷川像が見えてくると思うんだけどなあ。国文学者は、誰もそういうことに手をつけないのかね。やらないんなら、ワシがやっちゃうよ? アメリカ文学者だけど。 さて、それはともかく、昨夜、実家から名古屋の自宅に戻って参りました~。実家に1週間滞在している間に二日かけて黒豆を煮、3冊の本を読み、かつてない超ヘビーな卒論指導をし、元日ショッピングに出かけ、初詣をし、友人と新年会をしたのだから、結構頑張ったもんですわ。 あーでも、これで休みも終わり。再び現実に逆戻りだ~。10日の卒論提出日までは、忙殺されますわなあ。 しかし、それがお勤め。あとしばらく、頑張ります。

January 5, 2025

コメント(0)

-

新年会

今日、ではなくて昨日の話ですが、毎年正月2日は新年会の日。拙著にも登場してもらったT山君とE藤君と共に、相模大野で飲んできました。 薬剤師のT山君は、マンションオーナーでもあるのですが、昨年、老齢の店子さんがマンションの一室で孤独死され、しかし遺族が引き取りを拒否したため、すったもんだの末、後始末を全部彼が引き受けた挙句、店子さんの葬式まで自前で出してやったとのこと。もう、数十万円の大損だったようですが、そういうことをやってしまうT山君は、きっと死んだら天国に直行でしょう。 サラリーマンのE藤君のところは、年末に奥さんが風邪をひき、年末休暇に入った途端に、病院の順番取りをしたり、病院への送り迎えをしたり、ひと騒動あったのだとか。ところが、それだけ尽くしても奥さんから「ありがとう」の一言もない、と嘆いておりました。まあ、人生の不満がその程度なら、彼の人生は順調と言っていいのではないでしょうか。 とまあ、そんな近況を明かしながら、焼き鳥片手にうだうだと話していられるのだから、子供の頃からの友達ってのはいいよね! というわけで、昨日は、気の置けない友達と恒例の新年会が出来て、今年もいい年明けとなったのでしたとさ。今日も(昨日も)、いい日だ!

January 3, 2025

コメント(0)

-

さくら剛著『海外旅行なんて二度と行くかボケ‼』を読む

大晦日の日、ワタクシは例によって地元にある「ブックポート203」という本屋さんに行き、普段買わない種類の本を買いにいきました。 拙著に、毎年大晦日にブックポート203に行く、ということを書いたので、ひょっとして私のファンが本屋の入り口にたむろして、私が現れるのを今か今かと待っているのではないかと多少期待して行ったのですけど、もちろん、そんなことがあるはずもなく・・・(涙)。 しかし、とにかく、元日に読む本、普段、手にしない類の本を買うべく、ブックポート203の店内を徘徊し、結果、お買い上げしてしまったのが、この本だったのであります。これこれ! ↓海外旅行なんて二度と行くかボケ!! (わたしの旅ブックス 18) [ さくら 剛 ] でね、昨日、つまり元日にこの本を読みました。そうしたら・・・ まあ、これがめちゃくちゃに面白い本だったのよ! 旅行記として超一流。そして抱腹絶倒。数ある本の中で、この本を年頭の書に選んでしまった自分の選択眼に、私自身が惚れるわ。 この本の著者、さくら剛さんは、本来は引きこもり気味な8流作家(←本人がそう言っている)なんですが、そんな人がよせばいいのになぜか海外旅行、それも普通の人だったら行くのをためらうようなやばい国に一人旅をし、そこでその種の旅行者が被るであろうありとあらゆる不都合な出来事に遭遇する、そういう体験を面白く綴ったもの。 で、書き方はかなりふざけているんだけど、よくあるバックパッカーの体験談的自慢話ではないんだなあ。それに、ふざけ方にしても、どこか知的で上品でユーモラス。本質的に上品な人間なのよ、さくらさんという方は。 本としては、自分の体験談(失敗談)を語ることで、同じように海外旅行をしようという人の転ばぬ先の杖たらん、としているわけで、事実、その役にも立っているんだけど、それだけで終わらず、異文化間のギャップというものについての、大真面目で、しかも綺麗ごとでない、実感のこもった知的な考察になっている。並みの旅行記ではないです。 さくら剛、只者ではないな。ライターとして、すごいセンスの持ち主と見た。 いやはや、今年一発目の読書として、最高の作品だったのではないでしょうか。 この本、教授の熱烈おすすめ!です。私のように、「サラリーマンがネクタイをしている国以外には行かない」と決めている人間にとって、この本からでなければ学べないことが沢山ありました。

January 2, 2025

コメント(0)

-

元日のルーティーン

皆さん、明けまして・・・おっと、喪中なので、そこから先はなーしーよ。でも、新年は新年ですから。今年も一年、頑張りましょう。 さて、我が家では姉一家と私たち夫婦が実家に集結し、祝い事は抜きにして、それでもお節的なものをつまみながら、いつもながらの元日風景となりました。 で、朝食なんだか昼食なんだかよく分からない食事の後、これも吉例に従いまして、近場の新百合ヶ丘駅まで出かけ、ちょっとしたショッピングを楽しんできた次第。私はユニクロの初売りでペパーミント・グリーンのシャツを一枚、家内も春モノの3Dニットセーターをゲットして大満足。そしてブッコフにもチラッと寄って、新書を2冊それぞれ220円で、またLPレコードを1枚ゲットしたという。 新書は仕事がらみで「60代本」。LPレコードは、私の世代には懐かしいトランぺッター、ハーブ・アルパートの何とかいうアルバムでございます。60代からの幸福をつかむ極意 「20世紀最高の知性」ラッセルに学べ (中公新書ラクレ 760) [ 齋藤 孝 ]60歳からめきめき元気になる人 「退職不安」を吹き飛ばす秘訣 (朝日新書913) [ 榎本博明 ] で、帰りに実家の近くの神社に寄って初詣も済ませてきちゃった。 で、例によっておみくじも引いてきたんだけど、このところ大吉ばかり引いているワタクシには珍しく、末吉を引いちゃった・・・。 それによると、今年は我慢の年だそうで、思い上がることなく、地道にやれと。 えーー。今年こそ一山当てられるんじゃないの? でも、おみくじとはいえ、これもまた神意の顕れ。最近、ちょっと調子に乗り過ぎているから、自重しろとのお告げとみて、拳拳服膺することにいたしましょうかね。 っつーことで、いつもながらの元日でしたが、ノンビリした一日を楽しんでいた今日のワタクシなのであります。

January 1, 2025

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1