全て

| カテゴリ未分類

| プレスリリース

| ドライアイ

| 文献発表

| 厚生労働省通知

| 妄想

| 新聞報道

| お勉強

| 前立腺がん

| 医療費

| 原発

| 制がん剤

| 政治

| 自閉症

| 子宮頸がんワクチン

| 哲学

| 宣伝

| 憲法

| 医療用医薬品

カテゴリ: プレスリリース

- NF-κBデコイオリゴを用いたアトピー性皮膚炎治療薬の開発戦略を変更 新たな製剤技術を検討

アンジェスMG

<概要>塩野義製薬は平成 25年 6月より、株式会社メドレックス(本社:香川県東かがわ市、代表取締役社長 松村 眞良、以下、メドレックス)の経皮製剤技術を用いた NF-κBデコイオリゴのアトピー性皮膚炎治療薬について第I相臨床試験を実施してきました。今回、この試験データを分析した結果、現行の製剤については第II相臨床試験には進まず、臨床開発の成功確率を高める目的で新たな製剤技術の検討を行うことを決定。

NF-κBデコイオリゴは通常の低分子医薬品に比べてサイズの大きな分子であり、医薬品として最適の効果を得るためには NF-κB デコイオリゴを効率的に皮膚透過させる製剤技術との組み合わせが重要となります。

<感想>どんなにいい薬でも標的に届かなければ無効です。今回のNF-κBは免疫反応を強める遺伝子のスイッチ。デコイは遺伝子の働きを抑える短い核酸。短いといっても分子量は大きいし、立体構造が重要と言うことで、アンジェスも苦労しているようですね。

スイッチを止めれば、生体のフィードバックが利いて他の経路から情報が行く可能性(実はこれが病気だったりして)もあるので、スイッチを入れてから電気がつくまでの経路(情報伝達系、効果発現系)に対する現在の薬の方が私は好きです。

リンク先: http://www.anges-mg.com/pdf.php?pdf=100725.pdf - 精子幹細胞の知られざる性質が明らかに ~幹細胞は異なる状態を繰り返し行き来する~

基礎生物学研究所 生殖細胞研究部門

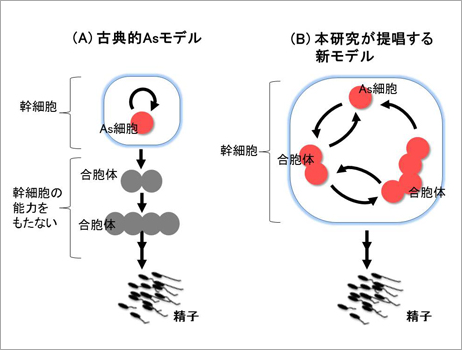

<概要>「精子幹細胞は、タイプの異なる細胞(As細胞と合胞体)がお互いの状態を繰り返し行き来しながら、どちらも区別なく幹細胞として機能する」という新説を提唱しました。

<感想>実験方法は精巣ライブイメージング法で8000時間の映像と数理モデルの一致から結論にいたっています。こつこつとマウスの精巣を写し続けて新しい知見をえた研究者に脱帽です。

ヒトの男性不妊の究明やその治療薬に貢献することを願います。

リンク先: http://www.nibb.ac.jp/press/2014/05/02.html - 細胞外マトリクスの形態形成における新たな働きの発見

独立行政法人理化学研究所

<概要>成長期のヒトの血管系では、拍動の刺激に応じて血管内の細胞の再配置や増殖が起き、血流が最適化されるように管の形状が変化します。ところが、胚発生において血液循環が始まる前に、すでに血管はある程度適正な形状を獲得しています。

気管に蓄積する細胞外マトリクスの性質を調べたところ、粘性の高いゾル状態の成分と弾性を持ったゲル状態の成分が存在していることが分かりました。これらの成分を損なう条件や、気管上皮細胞の管腔側の細胞膜(アピカル細胞膜)が過剰に拡大するショウジョウバエの変異体では、気管が過剰に伸長することが知られています。そこで、これらの変異体の解析データをもとに、気管形成の仕組みをシミュレーションする物理モデルを作りました。

気管の長さと形状の安定は、気管の上皮細胞膜の拡張力と細胞外マトリクスの弾性力が拮抗することによって決まる、という仕組みが明かになりました。この成果は、細胞外マトリクスの形態形成に関わる新しい機能の発見であり、細胞が生物の管状組織を形作る細胞生物学的な見地からも興味深い発見。

<感想>典型的な基礎研究。当たり前のようなことに疑問をもち、その原因を確かめるということは、すぐに臨床応用ができるものではありませんが大切なことです。この知見から臨床応用を思いつくのは別の才能と思いますが、その才能もこの発見がなければ不可能です。

リンク先: http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140502_1/ - 横浜市立大学医学群 石ヶ坪教授らの研究グループが、ベーチェット病発症に細菌が関与していることを遺伝学的に証明

横浜私立大学

<概要>日本人・トルコ人計約5,000例の患者・健常人の検体を解析しました。細菌成分を認識する分子など自然免疫に関わる遺伝子11個と、ゲノムワイド関連解析でみつかった10個の遺伝子のエキソンを、次世代シーケンサーを用いて解析したところ、グラム陰性菌の成分やグラム陰性菌やグラム陽性菌の成分の受容体変異の分布が、ベーチェット病においては、健常人と比較して、これらの細菌に対する反応が異なる可能性があります。また、家族性地中海熱の原因遺伝子MEFV*5 M694V(694番目のパイリンという蛋白質のメチオニンがバリンに置換)を持つひとではベーチェット病になりやすいことが証明されました。

<感想>現在のベーチェット病の治療は軽度の場合はコルヒチン、重篤な場合はステロイドやサイクロスポリンが使われます。TNF-α抗体も処方される場合があります。

今回の研究は細菌の受容体の変異が明らかにしました。治療はその変異した受容体を元に戻すことか、変異受容体が細胞内でどのようなシグナルを出しているかがわかれば、そのシグナルを元に戻す、あるいは調節することが考えられます。TNF-α抗体がその役割を果たしているのかもしれません。

リンク先: http://www.yokohama-cu.ac.jp/res_pro/researcher/ - 小児の遺伝性疾患「ファンコニ貧血」病態の完全解明への一歩 ~キー分子FANCD2に会合するCtIPタンパク質の同定~

京都大学

<概要>小児遺伝性疾患「ファンコニ貧血」(FA)の病態の解明を目指しており、今回、ファンコニ貧血に関連したキー分子であるFANCD2が、DNA修復機構において中心的役割をはたすCtIPタンパク質を結合し、その制御を行うことを発見。

「ファンコニ貧血症」は、まれながらDNA損傷修復の欠損による典型的な病態として有名であり、「家族性乳がん」と原因遺伝子が共通であることなどから、学術的な重要性が高く、注目されている疾患。骨髄における造血幹細胞の維持と白血病化を防ぐしくみである「DNA損傷修復」の具体的メカニズムを明らかにし、病態の理解をさらに深めるために有意義

<感想>ちょっとずれますが、「家族性乳がん」をもつ男は「ファンコニ貧血」を発症するのか?がんは遺伝的要素が高いと言われていましたが、今回の「家族性乳がん」のように遺伝子が特定されているものを除けば、食生活の類似性の方が発がんに関与していると言われています。

リンク先: http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2014/140502_2.htm - がん細胞が集団で浸潤するための分子メカニズムを解明

名古屋大学

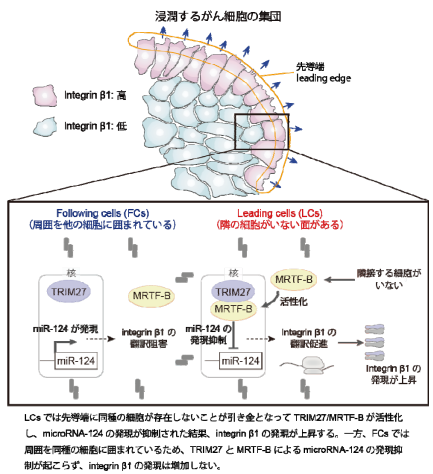

<概要>がん細胞集団に存在する細胞が、自身の前に細胞がないことを関知し、インテグリンβ1の発現を促進。インテグリンβ1の発現が、がん細胞が集団として周りの細胞に浸潤していくことが重要であることを証明。

<感想>細胞集団がインテグリンβ1を発現する先頭細胞群に率いられ、転移していくという仮設です。インテグリンβ1の発現を抑制すれば転移が防げるかもしれません。昔は細胞間接着を失い、一細胞レベルで転移するという仮説が主流でした。15年ぐらい前の話です。がん細胞を生きたまま観察できるようになり、この仮説は力を失いました。

今日は大学のプレスリリースが多かったので基礎の話が主となりました。

今日はここまで。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[プレスリリース] カテゴリの最新記事

-

子ども庁に関して 2021年04月09日

-

少年庁 いい人 奇策 2021年04月02日

-

麻生大臣 物忘れ 自閉症スペクトラム 2021年03月22日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.