2015年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

秋の日光旅行 (その10)

輪王寺大猷院への参道を利用しホテルに向かう。 途中左手の杉林の間から東照宮・五重塔が姿を現した。 ホテル近くの駐車場の横に紅葉を背景に甲良豊後守宗広銅像(こうらぶんごのかみむねひろこうどうぞう)が。天才といわれた名大工で、世界文化遺産()に登録された日光東照宮の建物()をつくりかえた人 。宿泊ホテルのレストランで昼食を。ここは穴場で混んでいなかったのであった。ガイドの妻の鋭い読みに敬服!!天ざる御膳を楽しむ。 そして最後の観光場所の日光東照宮美術館に向かう。 400年式年大祭奉祝「日本大宝樹展」が開催され、客殿や境内のいたる場所に盆栽が展示されていた。 この美術館は旧社務所の杉戸、襖などの障壁画のほか、掛け軸など日本画100点を公開中。 見事な庭園そしてその中に盆栽が展示されていた。 日本画壇の巨匠「横山大観」が手がけた「朝陽之図」の一部。(絵葉書より)「荒井寛方」の「老松」の一部(絵葉書より)。日光東照宮社務所横の建物が「日本大宝樹展」のメイン会場の模様。 多くの盆栽が展示されていた。製作者の名前等は一切なし。 建物内にも多くの作品が、そして多くの外人が写真を撮っていた。 照明の陰も美しかった。再び東照宮五重塔近くの境内へ。府中囃子保存会の祭囃子の賑やかな披露が行われていた。 獅子舞も。 日光東照宮 御仮殿(おかりでん)。御仮殿は本社を修理するときに、一時的に神霊をお移しする建物の事。通常、 御仮殿はその役目が終わったら、取り壊されますが、日光東照宮では本社の修理が頻繁なため御仮殿は常設な建物になっているのだと。預けていた荷物を取りにホテルに向かったが、ホテル前には駐車所に入る車が大渋滞中。日光駅への帰路の渋滞が心配されたが・・・・・。幸いホテルのワゴン車が日光駅まで行くとのことで全員を乗せてくださいました。川沿いの裏道を利用し、大渋滞にも巻き込まれずあっという間に東武日光駅に到着。流石に地元の渋滞情報に長けたホテルの方であると感心しそして全員で感謝。そして電車の時間までShopping time。日光ゆばをお土産に買う岡山のお母さん。 そして我が家の「お母さん」も同様に店の「お母さん」から。 女性陣は美味しい人気のパンも購入。 そしてJR日光駅で予定の電車を待つ間に妻に教えてもらい駅前の杉並木を見学。下り方面。 そして上り方面。 周辺の開発によって旧態を失った箇所もあるものの、植樹から400年近く経った現在でも約12,500本のスギが生い茂り、寄進碑や一里塚も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えているのだと。モミジの実を見つける。竹とんぼのような羽の付いたのもみじの種は、風に乗り、遠くへ飛んで行けるようにうまく出来ているのです。JR日光駅→宇都宮駅→東京駅と電車を乗り継ぎ帰路へ。そして岡山のご家族は更に東京駅から東海道新幹線で岡山駅へ。 3家族による1泊2日の秋の日光紅葉見物の旅も天候にも比較的恵まれ、楽しい和気藹々の旅であった。旅行ガイドを担当した妻の旅程も、思いの外ハードであり忙しかったが私にとってはwelcomeなのであった。岡山のご両親とも久しぶりの再会で、楽しい会話が弾んだのであった。それにしても、中禅寺湖周辺の紅葉は美しかったのであった。毎年訪れている香嵐渓の赤のモミジ一色の紅葉も感動ものであるが緑、黄色の混在した錦秋もそれにも増して美しい光景であったのだ。葉の緑は、植物が光合成をするための衣。秋になって落ち葉になる時必要がなくなったこの緑の衣を脱ぎ捨てて、その木の葉の「本来」の色である赤や黄色などの美しい色を出すのである。それがモミジ葉の紅葉の真実。しかもモミジ葉は、葉にできた糖分が多いほど 真っ赤に染まるのです。私も今後は「濡れた落ち葉」にならずに、本来の姿?を模索し、更に豊かな心を蓄えながら、より美しい色を醸し出して生きて行ければ・・・ と考える旅でもあったのだ。『もみじ葉に 我が身映して 秋の夜ぞ 物想うこと 多くありけり』----詠み人知らず 次回は何時?何処に?妻の計画に期待しているのである。 ----------秋の日光旅行 完------------

2015.10.31

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その9)

二荒山神社を後にし、大猷院(たいゆういん)に向かう。大猷院とは徳川三代将軍「家光公」の廟所(びょうしょ)(墓所)で、境内には世界遺産に登録された22件の国宝、重要文化財が建っており、315基の灯籠(とうろう)も印象的。祖父である「家康公」(東照宮)を凌いではならないという遺言により、金と黒を使用し重厚で落ち着いた造りになっていると。参道のモミジも紅葉の真っ盛り。仁王門。三代将軍徳川家光公が眠る廟所「奥の院」へは、石段を登るごとに次々と現れる特徴ある6つの門をたどり導かれるのであった。初めにくぐるこの「仁王門」の左右には「金剛力士像」がまつられていた。阿形像。吽形像。仁王門前。仁王門を内側から。水盤舎。手洗い所も豪華そのもの。ここまで色彩豊かなそして色あざやかな手水所はお目にかかったことがないほど。天井には、狩野安信が描いた「雲龍図」があるのであったが・・・・・。よく見ればなるほど龍らしき姿が。二天門も修復工事中。「大猷院」の扁額は後水尾天皇の筆であると。持国天と広目天が表を、裏には風神と雷神が守護しているのだと。そう言えば輪王寺の本堂の正面に風神と雷神が安置されていたことを想い出す。工事中のため、輪王寺本堂に疎開中?展望所。展望所から下を見ると、石灯籠がたくさん並んでいた。当時の大名からの献上品。ここからの眺めは、天上界から下界(人の住む世界)を見下した風景を想像させると。夜叉門。装飾がすべてボタンの花で統一されていることから別名「牡丹門」 と呼ばれ、全体が黒漆と金を基調に華麗な仕上がりとなっていた。東照宮の陽明門にあたるのが夜叉門。門の表と裏には東西南北を表す色の4体の夜叉像が祀られていた。南の赤色、毘陀羅 びだら。 北の緑色、 阿跋摩羅 あばつまら。 東の青色、烏摩勤伽 うまろきゃ。 西の白色、鍵陀羅 けんだら。 夜叉門を潜り拝殿の前、大猷院の中心に位置するのがこの唐門。唐破風を持つ、小規模な門だが、隅々まで繊細な彫刻と金、白を基調とした彩色が施されており、その意匠装飾は大変気品のあるもの。柱や貫・梁には七宝・麻の葉などの細かい地模様が彫られ、扉には上に鳳凰、下に唐草、前後の破風の下には雄雌の双鶴と白竜などの彫刻で余すところ無く、美しく装飾。両側の袖塀の羽目には多くの鳩が彫られ、百間百態の群鳩とされている。この建物を「廟(びょう)」といい、参り墓を意味し、一般の方々の正式な参拝所。。金・黒、赤の彩色をくまなく施された外観は、別名「金閣殿」の呼び名があるほど豪華で、江戸芸術の極み。拝殿に向かって進む。大猷院の中心伽藍で、拝殿・相の間(あいのま)・本殿から構成されている。拝殿に続く本殿の最奥部、「厨子(御宮殿/ごくうでん)の中には、「家光公座像」と「御位牌」が、又その前後には、家光公の本地「釈迦如来」(非公開)が奉安。非公開とされてきた秘蔵の「徳川家康公の御位牌」がこの度徳川家康の四百回忌に合わせ、初公開されていた。家康公の戒名は【東照大権現安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士】。(とうしょうだいごんげん あんこくいんでん とくれんしゃすうよ とうわだいこじ)パンフレットより掲載。江戸城、二条城、名古屋城などの障壁画も描いている狩野探幽筆の大羽目の唐獅子図。同じくパンフレットより転載。御朱印を頂きました。皇嘉門。本殿の後ろ、大猷院の最も奥に位置する家光公の御廟へは、この「皇嘉門」から。中国、明朝の建築様式を取り入れたその形から、一名「竜宮門」とも呼ばれてる美しい建物。腰壁を密陀塗という特殊な技法で白色に塗装するなど、構造、意匠、技巧に優れた技術が。鐘楼。始まったばかりの紅葉を楽しみながら階段を再び下り帰路へ。

2015.10.30

コメント(2)

-

秋の日光旅行 (その8)

鼓楼と右奥に本地堂。本地堂は寛永12年(1635)に建てられ、桁行7間、梁間5間、入母屋、銅瓦葺き、規模としては東照宮最大の建物。神仏習合時代は東照宮の祭神である東照大権現(徳川家康の御霊)の本地仏が薬師如来だった事から本尊として薬師瑠璃光如来像が祀られ薬師堂とも言われていた。天井には狩野派の狩野永真安信が描いた8mの竜がありその下で手を打つと鳴き竜現象が起こったが、昭和36年(1961)に火災により焼失し、その後再建(現在の天井画の龍は堅山南風作)。本地堂は国指定重要文化財。 列ぶこと10分。『鳴き龍』。写真撮影は禁止でしたので、ホームページより転載。鳴き龍の現象は天井がその周囲から約 9 cm 凹んでいる事によって起こるのだと。。この凹レンズのような形状のため,音が拡がらずに何回も反射を繰り返すので,何回もその音が耳に入って来るのだと。このことによって,竜が鳴いているように聞こえるのだと。これをフラッターエコーと言いトンネルの中でもこの現象が起こっていると。御朱印を頂きました。2つの楼(鼓楼と鐘楼)の間にあった鼓楼側の釣燈籠。寛永13年(1636)オランダ国より奉納されたものローソクの火をつけると自然に廻転するので廻転燈籠ともいうと。再び神厩舎の 「見ざる、言わざる、聞かざる」で有名な三猿。拝観受付所にはチケット購入の長蛇の列が。 日光東照宮を見学した後は、隣にある日光二荒山(ふたらさん)神社に向かう。正面にあるのが「楼門」。日光二荒山神社は、日光東照宮が創建されるまでは日光山信仰の中心だった神社で、そもそも「日光」という地名の由来は、「二荒」を「にっこう」と読んだものだとか。「二荒山」とは、日光にそびえる標高2486メートルの男体山のことで、この男体山に鎮座する山の神様を祭ったのが、この神社の原型。 社務所。 札所。手水舎。 神門から拝殿を。 神門を入ったところに「笹の輪」が。笹の輪を8の字にくぐる岡山のお母さんとご長男。結び札に良い縁の願いを書き、「笹の輪」に結んだのです。拝殿は修復工事中。 単層入母屋造りの弁柄漆塗りとのこと。二荒山神社自体の参拝は無料でできましたが、神殿の横から200円払って入れる神苑というエリアがあったのです。そしてこの神苑には、世界遺産に登録されている複数建物があるのです。これは神輿をおさめた神輿舎(しんよしゃ)。 朋友神社(みともじんじゃ)。良縁に良いらしい。良縁が末永くとお参りする若夫婦。大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る大国殿。参拝者が小槌を振ってお参りします。 大国殿の手前にある円石(まるいし)。立て札には、「人の心を丸く、角を立てず穏やかに生きれば、自然に人は幸せになれます」と書かれていた。「心に角をたてず、丸く生きれば幸せになれる…」。かくありたいもの。いっぱい円石を撫でさせていただきました。大黒殿の前に立つ大国田道間守(おおくにたじまのかみ)お菓子の神様だそうです。樹齢700年のご神木。 健康に良いという二荒霊泉(ふたられいせん)。隣の茶屋でこの水で入れたコーヒーなどが飲めるのでした。清水比庵歌碑。「春風の 二荒のやまは おほらかに 雲井にそびえ またはかくるる」良い縁ハート投げ。ハートの形の木片を中央の木に向かって投げると。良縁が結ばれるようにと。日光山遥拝所。神体山である日光三山(男体山・女峯山・太郎山)などをここから拝むことができると。愛情杉。寄添った二本の杉。徳川秀忠公が造営寄進したという本殿。しかし本殿も修復工事中。日光山内に現存する最古の建物だそうです。二荒山神社の本殿に一番近い場所。さざれ石。御朱印を頂きました。

2015.10.29

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その7)

石の鳥居越しに陽明門そして右に鐘楼、左に鼓楼が見えて来た。 御水舎。向かって右側が 鐘楼。鐘楼 には「鶴・龍・飛竜・麒麟」などの彫刻が合計78か所あると。左側は鼓楼。「亀・龍・雲」などの彫刻が38か所。 「鶴は千年、亀は万年」といわれて、一対のおめでたい生き物とされています。数の上でも 鐘楼 の方がちょっとだけ豪華なつくりになっていると。 陽明門は工事の真っ最中で白いテントに覆われていた。輪王寺と同じく、実物大の写真が欲しかったのであったが。国宝・陽明門の工期が当初予定より2年短縮され、平成28年3月までに完了すると。 日光東照宮を訪れると様々な建物に多様な動物を見ることができる。これらの動物のほとんどは平和を象徴するものとして描かれている。奥社入口を護る「眠り猫」は、前足をしっかりと踏ん張っている事から、実は徳川家康を護るために寝ていると見せ掛け、いつでも飛びかかれる姿勢をしているともいわれている。ここが家康が眠る奥宮への参道入り口。眠り猫(ねむりねこ)【国宝】 。左甚五郎作と伝えられている。牡丹の花に囲まれ日の光を浴び、うたたねをしているところから「日光」に因んで彫られたとも言われていると。知名度が高いわりには小サイズ。案内札がなければ通り過ぎてしまうほどの小さな彫刻。 猫の彫刻は、東照宮以外の神社・寺院にも見られるが、ほとんどは獲物を狙って殺気をみなぎらせているが寝ているのはここ東照宮だけとのこと。おでこの茶色のものは何、絆創膏?? 眠り猫の彫刻の裏側には、竹林に遊ぶ2羽の雀の彫刻が。東照宮の彫刻は虎や霊獣など、それぞれ重要な位置に、特別の意味をもって配置されていると。猫が寝ているから雀は楽しく暮らせる事を表現していると。これは戦乱が治まり、平和な時代が訪れたことを意味しているのではと。御朱印をいただきました。唐門(国宝)とその奥の本社(国宝)。唐門の屋根の上には昼を守る霊獣の竜と夜と守る霊獣の恙(つつが:唐獅子の一種)が。恙の足元をよく見ると、その4本の足には金の嵌め輪が嵌められている。恙が虎よりも凶暴な生き物で、足を抑えておく必要があったそうだ。恙ない(つつがない)、恙なく(つつがなく)→息災に…の語源ともなる、恙と云う名の霊獣はココ唐門の上で見ることが出来るのであった。また屋根の上には工事用足場パイプが。唐門正面。間口3m、奥行き2m。 東照宮で最も重要な本社の正門で、江戸時代には御目見得(おめみえ・将軍に拝謁できる身分)以上の幕臣や大名だけが使えたという門。唐門は、全体が胡粉(ごふん)で白く塗られ、細かい彫刻が施されていた。台輪(柱の上をつなぐ厚い板)の上に配置された人物の彫刻は、竹林の七賢人など中国の聖賢。門柱には紫檀や黒檀などで寄せ木細工された昇竜・降竜が。門柱と透塀の境にある鶴のデザイン(右下)は、日本航空のマークでもおなじみのもの。拝殿。周囲の回廊(国宝)は花や鳥の彫刻、それらが極彩色に彩られていた。靴を脱ぎ拝殿内部を見学したが撮影禁止。 次に奥宮への階段を上る。全部で200段とのこと。この石段と石柵は一枚岩・一本岩をくり抜いて作っているのだとのこと。正面に奥宮の鳥居が見えて来た。この奥宮境内入口に建つ鳥居は唐銅鳥居と言うと。1683年(天和3)、石鳥居を改め唐銅鳥居を建てた。鳥居の御神号勅額も後水尾天皇の直筆とのこと。奥宮拝殿前で神官の説明を聞く。建物全体が、銅板で包まれていて、その上に黒漆が塗られています。かつては、将軍しか昇段参拝は許されていなかったのだとの説明。家康の墳墓の上に建てられた宝塔。奥宮拝殿の裏側。鋳抜門で。重文に指定されている。 扉を除いて、柱や梁などをひとつの鋳型でつくったことから鋳抜門とも呼ばれている。拝殿から左手。ここには、叶杉が。樹齢600年のご神木。再び鋳抜門を内側から。そしてここでも御朱印を頂く。ここでは朱印帳ではなく紙に書いたものをいただく。再び200段の階段を下り、坂下門前まで。神輿舎奥の回廊には、本来陽明門正面に置かれている2体の隋仁像と裏側に置かれている2体の狛犬が仲良く並んで仮安置されていた。そして手前の随身像の袴や、多くの建物に何故か明智家の家紋である桔梗の紋が描かれているのだ。これが家康の政治顧問であった南光坊天海が明智光秀と同一人物であるという説がある理由のひとつであると。また次のような話も。徳川幕府の2代将軍は秀忠で3代将軍は家光だが、明智光秀の名前の字を一字ずつ入れているとも読める。もし明智光秀が敵対していたのならば、秀や光という字を将軍の名前に入れることを忌み嫌っていてもおかしくない。と。今回の平成の大修理で、陽明門の西の側面の彫刻が取り外され、壁面から鶴や松が描かれた桐油蒔絵(とうゆまきえ)が217年ぶりに姿を現したのだ。それを知らせる新聞記事。陽明門の左右に延びる廻廊(国宝)の外壁には花鳥の彫刻が飾られていた。

2015.10.28

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その6)

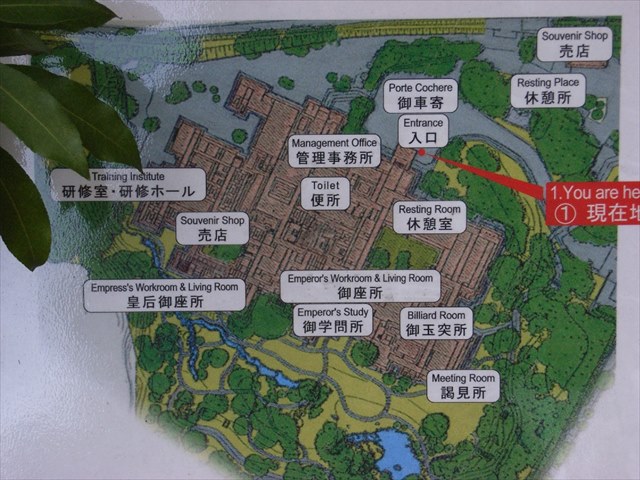

日光東照宮案内図。 下神庫(しもじんこ)。神庫とは祭具を入れる倉()という意味で、中神庫・下神庫には千人武者()行列など東照宮()のお祭りに使う道具などがしまってあると。そう言えば前日行われたであろう武者行列に使用されたと思われる白装束の衣装が山のように積まれていたのであった。中神庫(なかじんこ)。 上神庫(かみじんこ)は『御宝蔵()』とも呼び、祭典用具や神宝類を収蔵する校倉造りの建造物。妻面には神域の守護獣として想像の象が描かれていた。神厩舎(しんきゅうしゃ)。神厩舎の長押(なげし)の上に彫られているのが有名な猿の彫刻。陰陽五行思想では、馬=火であるのに対して、猿=水であり、『猿が馬を守る』という厩猿信仰が古くからあったと。『見ざる、言わざる、聞かざる』の”三猿の教え”の猿がよく知られているが、参道側(三神庫側)の長押に5面、西側に3面の計8面に、合計16匹の猿が彫られ(作者不明)、人間の一生が風刺されているのだ。 以下『』内は現地の写真入り説明板より。(1)赤ん坊時代『小手をかざして遠くを見ている母猿は、空間としての遠方ではなく時間としての遠方,即ち未来(子供の将来)を見ている。その方向には実をつけた枇杷と朱色の雲がある。母親が子供の未来を遥かに望んでいる場面で、桃杷と朱色の雲は「バラ色で実り豊か」な子供の未来を暗示している。』子猿を引き寄せた母猿が手をかざして遠く(実り多い子供の将来)を優しい眼差しで見つめています。子猿は信頼しきった表情で母猿の顔をのぞき込んでいます。なるほど『親』という字は『木』の上に『立』って『見』る。猿の一生を表す一連の彫刻はここから右方へ展開されるのです。 (2)幼年期『幼いうちは、純真で周囲の影響を受けやすい。だから世の中の悪い事は見聞きせず、悪い言葉も使わせず、良いものだけを与えよ。この時期に、良いものを身に付けておけば、悪いものに触れ(対し)ても正しい判断(行動)ができる。』両手でそれぞれ耳、口、目を押さえた三匹の猿。いわゆる、『見ざる、言わざる、聞かざる』の三猿の教え。物心のつく幼少期には、悪いことを見たり、言ったり、聞いたりしないで、良いものだけを受け入れ、素直な心のまま成長せよという教えが暗示されているのです。(3)独り立ち直前『一匹の座った猿。(未だ立っていない)どことなく寂しそうなのは、孤独に耐えつつも、これからの人生(将来)を考えている。やがて立ち上がれば、「自立・一人立ち」(精神的にも肉体的にもレベルアップ)する。』赤ん坊時代や幼年期と異なって、彫られているのは一匹の猿。孤独感の漂う、いくらか苦渋の表情をした一匹の猿が座ったまま将来を見つめています。自力で『独り立ち』しようとする姿が暗示されています。(4)青年期。気がついたのですが、ここで絵が一段高い所に移っているのです(人生のステップアップと同期?)。『二匹の猿が上方を見上げている。希望をもって上を見上げる青年期のイメージ。右上に青雲が配され、「青雲の志」を抱いた若い猿と解釈できる。御遺訓にいう『上を見な・身の程を知れ』である。』 口をきっとへの字に曲げ、天を仰ぎ見る二匹の猿が印象的。(5)挫折と慰め『右側の猿は樹の上で前方を凝視している。左側の二匹は岩の上にいる。中央の猿は崖からの転落は免れた状況(木から落ちた猿かも)。左側の猿は中央の猿の背中に手を当てている。友達を慰める、或いは励ましているように見える。』崖下を覗き込む猿とその猿を慰める猿、崖っぷちを飛び越えようとする猿。まっすぐ人生に立ち向かおうとするなかで立たされる崖っぷち。慰め慰められることを体験しながら、挫折を乗り越えて行こうとする姿が暗示されている。 (6)恋に悩むひとつ前までの5枚は、正面を左から右に掲載されているが、ここからは右側面に。『右側の猿は座って腕をお腹の前で交差させ、正面を凝視している。左側の猿は何か考え、決断を迫られている。 (次の面から解釈するに、右側の猿は結婚の決心を固めた猿。一方の猿は、未だそれに至っていない状況なのかもしれない。)』あぐらをかいて思い悩む猿とその横で木の枝にぶらさがっている(去っていこうとしている?猿。伴侶を得るための恋愛中の悩ましさが暗示されている。(7)夫婦で乗り越える荒波『左下に逆巻く波、右側の根元には薔薇の花。右側の猿は長い左手を波に差しのべ、左側の猿は腕組みをしている。二匹とも波を見つめている。右側の猿の上には赤い雲。(二人で力を合わせれば『人生の荒波』も乗り越えられる)』 結婚して仲むつまじい2匹の猿ですが、2人の前には『人生の荒波』を暗示する波が横たわっているのです。(8)お腹の大きい猿『結婚した二人が協力して荒波を乗り越え、平安な家庭環境を整え、子宝に恵まれ、子供が生まれれば、親となり、最初の面の子育てへ辿ることになる。 (そして永遠の生命が受け継がれて行く) 子は「悪い事は見ない・聞かない・話さない」そして「平安」な心で育てられなければならない。幼児期の在るべき環境を『長春(薔薇の別名)』が象徴している。』 妊娠してお腹が大きくなった一匹の猿が彫られている。子猿もやがて母猿になる。親になって知る苦労や喜び。子供が生まれると、物語は(1)の赤ん坊時代に戻るのです。 家康の『家族の平和』、『人間の生き様』を表現しているのです。三猿の彫刻そして周囲の一連の彫刻には物語がある事は知っていましたがこのような詳細な内容は初めて知ったのであった。この内容を示す古文書等が存在するのであろうか?それとも歴史家の分析?

2015.10.27

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その5)

5:30に起床し、6時に一人で朝風呂に向かう。幸い?独り占め。 露天風呂。 我が部屋の窓からの早朝の景色。窓ガラスには結露が激しく、タオルで拭いて撮影。 朝食を完食。 そしてこの日の観光に出発。最初は昨日横目に見た日光輪王寺。銅像は、「勝道上人(しょうどうしょうにん)」。奈良時代の僧で、中禅寺湖を見つけ、男体山を極めた人。日光周辺の社寺を創建し、日光山繁栄の礎を築いたと。日光山をはじめ日光周辺(宇都宮や鹿沼)の寺を見学すると、勝道上人が創建したお寺があちこちにあるとのこと。三仏堂は、約50年ぶりの大修理(平成19~30年度)中で、写真の通り、工事用の壁に覆われていて、正面に巨大な実物大の写真が貼られていた。 輪王寺の本堂は日光山随一、東日本では最も大きな木造の建物で、平安時代に創建された、全国でも数少ない天台密教形式の御堂。現在の建物は、正保2(1645)年、徳川三代将軍「家光」公によって建て替えられたと。大香炉。煙を体にまとって、無病息災を祈願。 特に頭と胃そして膝、腰を重点的に。結果的には全身。入り口の左右には風神・雷神像が。風神像。 雷神像。 「輪王寺」「東照宮」「日光二荒山神社」の3つの入場料がセットになっているチケットを購入し内部に入る。ここから先、本堂の中は撮影禁止。三仏堂の内陣には、日光三社権現本地仏(千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音)という三体の大仏さま(高さ8.5メートル)と、東照三社権現本地仏(薬師如来・阿弥陀如来・釈迦如来)という掛仏の、2組の三尊仏が仮安置されて直近からお参り出来たのであった。その後はエレベータで、東日本最大の木造建築である三仏堂の大伽藍を覆う「素屋根(すやね)」に特設された「展望見学通路」(天空回廊)に上る。この日は日曜日であり工事は休み。地上26m(ビルの7階に相当)には「天空回廊」(展望見学通路)があり、三仏堂の屋根頂上と同じ高さから修理現場を見学でき、さらに外に目を向ければ東西に広がる日光門前町の眺望が見ることが出来、現在は「日光山の新名所」ともいえる施設であると。 天空回廊からの見学を終え下におり、チケット売り場横で御朱印を頂く。 表参道の右手にある日光輪王寺 黒門(国重文)。明治期に本坊が焼失した際、唯一免れた輪王寺の表門。東照宮への参道を歩く。 杉木立の間に輪王寺 鐘楼が見えた。 上空の青空にハングライダーが。 輪王寺大護摩堂。 この日も美しい紅葉を楽しむ。 日光東照宮 石鳥居【重文】 。元和4年(1618)、九州筑前藩主・黒田長政によって奉納。福岡から海路・水路・陸路を使い15個の石を運び、ピラミッドのように積み上げてできたものであると。なるほど柱の中央に繋ぎ目が。 五重塔。慶安3年(1648)、若狭国小浜藩主・酒井忠勝によって奉納。文化12年火災にあうが、その後文政元年(1818)に同藩主酒井忠進によって再建。この五重塔、屋根の大きさが全部同じ。これは雪が下の屋根に落ちないように造ったのだと。そして五層目の屋根「垂木」だけが禅宗様(唐様)の「扇垂木」となっていると。1層から4層までの垂木は並行な和様「並行垂木」。5層目だけ禅宗様(唐様)で、扇のような放射状の骨組み「扇垂木」。仏塔としての五重塔は、和様「並行垂木」が通例とのこと。一カ所のみ異形の状態だから、未完なので滅びない という「不完全不滅」の考えから意図的に造られたのだと。さらに五重塔のど真ん中には、巨大な「木の柱」がブラ下がってるのだと。屋根の上から心柱を垂れ下げる理由は、地震の「横揺れ」「縦揺れ」に対しての振動を、心柱を振り子にすることによってうまく振動を逃がすことができるからだと。五重塔の第一層の蟇股には東西南北の4面に12支の動物の全ての彫刻が施されていた。東側正面の徳川三代将軍の干支の動物が偶然にも右から虎(家康)、兎(秀忠)、龍(家光)の順番になっている。偶然とはいえ不思議な因縁。そして日光東照宮には、たくさんの動物と鳥類がいると。どれぐらいの数の動物がいるかというと、26種類もの動物が。頭数は714頭と。鳥類にいたっては、千数百羽という多さであると。五層の頂部には長い相輪(そうりん)が青空を背景に。相輪とは、五重塔などの屋根から天に向かって突き出た金属製の部分の総称。しかし、相輪の目的は定かではないのだと。 五重塔の前の広場から石段を18段登ると表門。表門【重文】。全部本朱塗の八脚門。左右に阿吽仁王像が安置されており、仁王門とも呼ばれている。実はこの仁王様たち、出戻り。明治4年に実施された神仏分離によって大猷院(たいゆういん)の仁王門に移されていたと。東照宮の仁王門(その後、表門に改称)に仁王像がないのはおかしいということで明治30年11月に戻ってくるまでの間、現在、表門の裏側にある左右の狛犬が代わりに飾られていたとのこと。東照宮は神社、よって本来、寺にあるべき仁王像があるのはおかしいのが、出戻った現在見ても何の違和感もないのは不思議。 阿形像。大仏師法眼康音作 (高さ4m)吽形像。同じく大仏師法眼康音作(高さ4m)表門の背面には、狛犬が鎮座し、仁王と同じく「阿」と「吽」を表していた。狛犬阿形像。狛犬吽形像。

2015.10.26

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その4)

邸内の見学を終え、入口から出て庭園の見学へ。邸内案内図。ピンクのダイモンジソウ(大文字草)を見つける。5枚の花びらの長さと並びが、漢字の「大」の字に見えるのでこの名前が。マムシグサ?それともムサシアブミの真っ赤な実。 御用邸の外に拡がる庭園。なだらかなカーブと曲線が雅やか。東南の庭からの謁見所の建物。 澄んだ水に映える石灯籠が奥に。日光の美しい空気と水を象徴する日本的な風景のひとこま。 防空壕入口跡。現在の天皇陛下もお入りになられたのであろうか。御座所。 華厳の滝に負けない美しさ。 手前にピンクのクリンソウ(九輪草)が一輪。庭園内を流れる小川。小川の小さな島にもクリンソウが。 クリンソウが満開の場所を見つけました。枝垂れ桜も逆光の青空に映えていた。 赤坂離宮から移築した「御座所」。1階:御座所、御次の間、御学問所、2階:御日拝所、御寝室、劔璽の間そして3階:御展望室。見事な樹形の老松の美しい姿も。そしてその下の木の紅葉も始まっていた。 皇后宮。大正天皇の貞明皇后(ていめいこうごう)の御座所がある棟。現在の天皇陛下が昭和19年7月から1年間疎開生活を送 ら れた場所。一番奥が寝室。元から日光にあった小林邸の一部。池の水面に御用邸の姿が映っていた。 鏡の如く陽光に光る小川の水面とそれを覗き込むように色づいたモミジの枝が。 小川の水面を紅葉を終えた落ち葉がゆっくりと流れていた。その行方をしばらく見つめる私。 全ての見学を終え売店で一休み。私は水羊羹と抹茶セットを楽しむ。 一枚の紙で折られたのであろうか連鶴が。これぞ日本の匠の技。 そしてこの日のホテルに徒歩で向かう。振り返って、田母沢御用邸記念公園の門を。日光カステラ本舗本店。なぜ日光でカステラ?江戸時代、他の国々より特権を与えられたオランダ国は徳川幕府に感謝し、毎年長崎出島の商館長が江戸参拝の際にカステラを将軍に献上し、東照宮へ灯籠を奉納する折にも神前に献上されたとのこと。これに着目し、金箔は東照宮陽明門、抹茶カステラは日光杉並木をイメージして作られたのが始まりとのこと。日光真光教会。明治・大正期において米国人建築設計家、宣教師、および教育者として、日本に大きな足跡を残したJ・M・ガーディナーの晩年の秀作で、大正3年に建築された礼拝堂。 日光山輪王寺の境内を通過。約50年ぶりの平成大修理(平成19~30年度)が行われていた。「素屋根(すやね)」で被われた東日本最大の木造建築である三仏堂の大伽藍。そして漸くこの日のホテルに到着。日光東照宮へ徒歩約5分の静かな環境で観光にも便利なロケーションの宿。7人が2部屋に分かれての宿泊。 まずは露天風呂でこの日の疲れを癒す。温泉に入った後は、ゆかた姿で座敷でこの日の夕食。 栃木牛のしゃぶしゃぶ、揚物、刺身、煮物など1つ1つの量が多くはなかったのですが、かなりの種類が。名物の生ゆばの刺身も。品のいい味付けで酒が進み過ぎるのでした。一生懸命食べてそして飲んでいたら、ご飯を食べる前に腹が一杯になってしまいご飯は諦めました。しかしこれぞ「日本旅館の和食の御膳」と満足したのでした。

2015.10.25

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その3)

天気が良くなり、時間にも余裕があり、多くの晴れ間が見えて来たので再び華厳の滝に向かう。 やはり日が射し明るくなり紅葉も映え、迫力が増した感じがしたのであった。 太陽の光の強さに伴い、時々刻々移り変わる周囲の景色と共に力強く流れ落ちる滝を楽しむことが出来たのであった。すいとんを購入し楽しむ。大根中心の具がいっぱいで美味。 日光は生ゆばが名物で多くの店で販売されていた。 中禅寺湖温泉駅から再びバスに乗り第1いろは坂を下る。車窓から紅葉を楽しむ。発車して暫くは紅葉の真っ盛り。 幸い渋滞はなし。 カメラ片手に紅葉を楽しむ。 晴れていれば更に美しいのであったが。 田母沢御用邸に立ち寄るため「田母沢」でバスを降りる。日光田母沢御用邸記念公園 は1899年(明治32年)に作られてから1925年(大正14年)夏まで大正天皇が毎年のようにご静養に訪れた建物。現在の天皇陛下も第2次世界大戦のときに日光に疎開した時に滞在されたと。建物の中にはいると当時の皇室の生活を垣間見ることができる貴重な歴史的建物。日光田母沢御用邸入口 御車寄。 この唐破風形式の格調高い御車寄は、皇太子嘉仁親王の花御殿(東宮御所)の玄関として、明治22年に増築されたもの。露出を変えて撮影してみました。建物は明治時代の銀行家、小林年保(こばやしねんぽ)の別荘と当時赤坂離宮で使われていた紀州江戸屋敷の一部を移転し、さらに新しく建物をつけたしてつくったと。 雨で庭の苔が際立って美しかった。見事な襖絵。 この田母沢御用邸には紀州徳川家の江戸中屋敷から移された襖絵や杉戸絵が多くある。これらの障壁画は紀州藩お抱えの絵師ばかりでなく、狩野家や住吉家などの幕府御用絵師など多くの絵師が参画して描かれたと。画題も松竹梅などを扱った吉祥図や物語絵、四季の花鳥図などが描かれていた。 御玉突所。明治時代の初期から、皇室では諸外国の賓客との交流のためにビリヤードが嗜まれていたという。中庭のこの地下への入り口は使用人の通路とのことであるが防空壕にも続いているのではと、この後に理解できたのであった。御謁見所。ここは天皇が公式の来客と面会した謁見所。大正時代の大規模増築部分にあった。玉座があるが、陛下はお立ちになって引見された、と係の方から説明を受ける。左の卓子は御帽子を置かれた台とのこと。床の間と天井は真の書院造りでありながら、畳敷きの上に英国製の絨毯を敷き、和洋折衷様式となっていた。建物の中の廊下から眺めた庭園の紅葉はこれから。 紅葉が進めばさぞ美しいのであろう。丸窓のある御学問所は、梅の間と呼ばれていると。部屋一面の壁に梅の木が描かれているところからからなのであろうか。御次の間。天皇陛下の御寝室。 照明器具がなく燭台を用いたと。御学問所の襖絵。 御学問所の丸窓から見た庭園。田母沢御用邸の最大の見どころともいわれる円窓は、御学問所にある。灯籠と春には樹齢400年の枝垂れ桜が見える構図は、考え尽くされた構図。枝垂れ桜の巨木に驚く。2階からの庭の絶景。 いくつもの建物が折り重なるようにして一つにつながっている御用邸の姿がよく見えた。まるで鳥の羽のように、銅葺き屋根が幾層にも重なりあっていた。再び1階からの庭園。 この襖絵は源氏物語の一場面か?。 狩野洞益 葦に雁。引き戸に使われている歪みのあるガラスは建築当時のもの。紅葉が進んだモミジの赤の拡がりを歪んだガラス越しに見たかったのであった。障子の一部に竹ひご使って波模様。波の形がそれぞれ微妙に異なる繊細な美。黄金の襖の金具が輝いていた。もちろんこれは皇室の菊花紋(十六八重表菊)。これも菊花紋のオンパレード。照明のスイッチも歴史を感じさせてくれた。電気の分電盤。食器棚の如く、ガラス越しにそれぞれのブレーカが見えた。それにしても現行型とは比べ物にならない位、巨大で歴史を感じられたのであった。。

2015.10.24

コメント(0)

-

秋の日光旅行 (その2)

中禅寺湖湖畔に向かう。青空も見えて来て赤い紅葉も輝きを増してきた。やはり陽光は紅葉には不可欠の存在。 落ち葉も綾錦。 目の前に朱の鳥居と中禅寺湖の湖面が。 鳥居には大きな「二荒山神社」の扁額が。鳥居とその後ろに男体山の姿が。 雲が晴れ男体山の勇姿と裾野の紅葉が姿を現す。 成層火山らしい円錐形の大きな山体、そして山頂には日光二荒山神社の奥宮が。裾野の曲線美も見事。 湖岸の木々も見事な紅葉。 中禅寺湖に浮かぶ遊覧船。 大尻川、二荒橋を中禅寺湖橋から。 葉が緑から黄色に変わるお色直しの瞬間。 黄葉と赤い実の競演。いわな、やまめの塩焼き。全員じっと我慢の瞬間。食べたいなんて「いわな」 いで。ヤマメが食べるのは、「や~め」ましょう。湖岸の真っ赤な紅葉の下で、真っ赤な恋をしたい好青年がひとりポーズを。 アンダーシャツも既に赤く染まっていた。二荒山神社 中宮祠入り口。紅葉の中、松が緑の存在感を。 鳥居を潜り振り返る。緑の松の下で真っ赤に燃え上がるモミジ葉。 参道左側には神門が。 拝殿への階段そして左手に中門(重要文化財)、右には手水場が。左手には稲荷大明神が。 拝殿にお参り。 拝殿の奥には本殿が。二荒山神社中宮祠のご祭神は、日光市内にある新宮(日光東照宮の隣)と同じで、大己貴命(おおなむちのみこと)田心姫命(たごりひめのみこと)味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと) の三神。さざれ石。さざれ石は、もともと小さな石の意味であるが、長い年月をかけて小石の欠片の隙間を炭酸カルシウム(CaCO3)や水酸化鉄が埋めることによって、1つの大きな岩の塊に変化したもの。 さざれ石の奥のモミジ。神楽殿。中の天井画が素晴らしかった。二荒山上奥宮登拝口。モミジ葉に彩られた男体龍水。拝殿裏には「とちぎの銘木百選」のトチイの巨木が。二荒山神社中宮祠の御朱印を頂きました。神門。湖岸道路からの登拝口鳥居は重要文化財。 遠く湖岸から中禅寺をズームで撮影。 中禅寺湖畔・歌ヶ浜にある天台宗の寺院。世界遺産に登録された日光山輪王寺の別院であり、坂東三十三観音霊場の第18番に位置付けられていると。ホテル 星野リゾート 界 日光が紅葉に包まれていた。中禅寺湖畔の少し高台に位置する、今年5月にオープンしたホテル。

2015.10.23

コメント(2)

-

秋の日光旅行 (その1)

10月17日~18日の休みを利用して。家族旅行に行ってきました。我々夫婦、長男夫婦そして岡山から長男のパートナーのご両親と弟さんがはるばる駆けつけて下さいました。7:12分発の東京発やまびこ123号に乗るために自宅を5:20に出ました。小田急線、東海道線を乗り継ぎ東京駅 の東北新幹線中央改札駅で待ち合わせて合流し宇都宮駅でJR日光線に乗り換え予定通り9時過ぎにJR日光駅に到着。レトロな雰囲気をもつJR日光駅は、国際的な観光地・日光の玄関口にふさわしい白亜の洋館。大正元年に建てられたルネサンス様式の名建築で、気品と威厳の両方を併せ持つ左右対称の美しい建築物。待合室には徳川家康公 大黒頭巾兜 羊歯(シダ)具足のレプリカ(複製)が展示されていた。JR日光駅前の小さな庭園には、巨石から出てくる水の飲める場所も。「日光のおいしい水です。ご自由にお飲み下さい」と。 東武日光駅まで歩き。ここでホテルまで荷物を運んでもらうよう依頼。こちらの駅前にも凹凸の激しい巨石が。 身軽になり再びJR日光駅に戻り、ここ始発の東武バスに乗り第2いろは坂を上り中禅寺湖温泉へ向かう。生憎の小雨模様であったが車窓から神橋が見えた。聖地日光の表玄関を飾るにふさわしい朱塗に映える美しい神橋は、昔は「山菅の蛇橋」などと呼ばれ日光二荒山神社の建造物で国の重要文化財に指定され、平成11年12月に世界遺産に登録された。橋の長さは28メートル、巾7.4メートル、水面よりの高さが10.6メートルあり、高欄には親柱10本を建て、それぞれに擬宝珠が飾られ(乳の木)と橋板の裏は黒漆塗で、その他は朱に塗られている。二荒橋の信号でバスは停車。華厳の滝に向かって流れる大尻川(おおじりがわ)が下に見えた。中禅寺湖から華厳滝上流側までの流れは、厳密には大谷川とは別の川とされ、大尻川と呼ばれているのだ。中禅寺湖から華厳の滝までの距離はごく短いため、大尻川は日光でも特に短い川の一つ。バスを降り華厳の滝に向かう。この日中禅寺湖周辺は紅葉の真っ盛り。栃木県立日光自然博物館の案内板、そしてその横に強面の熊が立っていた。黄色、赤、青のBEST MIXな光景。空も明るくなり紅葉も輝きだした。そして華厳の滝横に到着。紅葉の中に白い一筋の帯が。発見者は勝道上人と伝えられ、仏教経典の1つである華厳経から名づけられたと。男体山の噴火により堰き止められた中禅寺湖からの地表を流れる唯一の流出口大谷川にある滝。落差97mの滝を一気に流れ落ちる様は壮観で、日本三名瀑のひとつ。落ち口とほぼ同じ高さから見えるのはここから。ここからでも十分華厳の滝のすばらしさを堪能できたのであった。滝の下流部には華厳滝が形成した華厳渓谷が続いており、崩れやすい男体山の噴出物を浸食しながら現在の位置へと移動したと。一説によれば太古の華厳滝は800mほど下流にあったと。観光客向けの有料の華厳滝エレベータに乗る。そしてエレベータを降りて観漠台まで1,2分トンネルを歩く。艦瀑台に到着したが、皆滝が見えるのを待っているのかかなりの混雑。傘をさしながら観瀑台から華厳の滝そして滝壷を正面間近に見る。生憎の小雨であったが幸い霧が晴れつつあり華厳の滝が姿を現した。エレベータ観漠台の裏側にも大きな流れが。滝壺周辺には白煙が。この日の雨もあり水量も多い模様。 滝壺を出て下流への流れの姿も美しかった。 主瀑に加えて、断層から流水のようにいくつかの流れが小さな滝のように滝壺に注がれていた。 華厳渓谷もここからスタート。 紅葉が錦 の織物のように美しかった。 正に「錦秋」 そのもの。カエデ・ウルシ・ブナ・ミズナラ・カツラなど・・・・・赤や黄色に色付いた葉が映える景色は絶景。その中に水の白と緑も負けじと。紅葉のカオスか。更に霧が晴れて来た。奥から右手に絶壁がそそり立つ。見事な柱状節理の絶壁に圧倒された。 紅葉の山に霧は流れる神秘的な瞬間。 いつまでも佇んでいたい光景であったが。この旅行のガイドである妻に促されて次の紅葉を求めて。

2015.10.22

コメント(0)

-

2015 観艦式へ(その4)

受閲航空部隊の後尾には米海軍のP-8Aポセイドンが、テールコード(垂直尾翼に付与されている機体記号の一種)はLF、嘉手納に駐留しているVP-16イーグルス。Iphonesで位置を確認すると相模湾沖、大島の手前。 護衛艦の集団航行の勇姿3枚。 護衛艦しまかぜが観艦式を祝い空砲を発射。 ミサイル艇高速航行とIRデコイ発射。 IRはinfraredのIRで、赤外線を意味。デコイ(decoy、囮(おとり)とも)は、敵を欺瞞して本物の目標と誤認させる目的で展開する装備の総称。哨戒機P-3Cオライオンが対潜爆弾投下。海面上に巨大な白波が盛り上がる。 哨戒機P-1が遠方に。ミサイル護衛艦174きりしま 後方でP-1からIRフレアーの発射。慌ててズームで撮影。ブルーインパルスが頭上に猛スピードで現れる。 ブルーインパルスは航空自衛隊の航空祭や国民的な大きな行事などで、華麗なアクロバット飛行を披露する専門のチーム。そして6輪を描き出す。 見事に白い5輪ではなく6輪 いや「さくら」を描いた。 次には巨大ハートも。 帰路には横須賀火力発電所の巨大煙突が視界に。 東京湾観音。富津市のほぼ中央、大坪山の山頂に東京湾の入り口に向かって建てられ高さは56m。 船尾の甲板には多くの参加者が疲れたのか無秩序に座り日向ぼっこ中。 62口径76mm速射砲の砲弾も展示されていた。本物だろうか?もちろんこの状態からは模擬砲弾であろう。三角形の第1代表旗とその下に青地に白角P(パパ)旗:本艦は入港するので乗組員は全員帰艦せよ。 代表旗は信号旗が1組しかない場合に重複する信号旗の代用として使用する旗。第○代表旗は「第○番目と同じ信号旗」として解釈するのだと。横須賀新港埠頭に到着し、タグボートSHONANが我が護衛艦104きりさめ を捕まえる。タグボートは港で細かく自由に動くことができない大型船を押したり引いたりしてサポートする小型船。200トンほとの船体だが、3000馬力以上の強力なエンジンを持っていて、見た目以上に力強く、誘導する大型船を精度高く押すことができるのだ。U(ユニフォーム)旗。;あなたは危険に向かっているの意味であるが・・・・・。 タグボートが両脇に巨大な浮きを引き連れて近づく。 そして我が護衛艦の船腹に設置。隣に停留する護衛艦との間のスペーサーとして護衛艦同士の接触を防ぐのが目的か。 I(インディア)旗:本艦は針路を左に変更中の意味。 そして乗船時と同じく護衛艦106さみだれ の甲板を経由して下船。乗艦券を返却。退艦確認用と朱記されていた。 お世話になった護衛艦104きりさめ とお別れ。昭和31年に「自衛隊記念日」が定められ、翌昭和32年から自衛隊記念日記念行事の一環として観艦式が実施されている有名な行事。ネットによると観閲艦144くらま の乗艦チケットはオークションで8万円近くの数字が表示されているものも。 次回の開催は3年後の2018年。その時も元気に参加したいと思っているのですが・・・!!!。

2015.10.21

コメント(0)

-

2015 観艦式へ(その3)

自衛隊旗の後ろに護衛艦106さみだれ の勇姿。 富士山を背景に護衛艦・旗艦177あたご も富士山を背景に。 護衛艦172しまかぜ も。 護衛艦111おおなみ が続く。 白い雪を頂いた富士山を背景に自衛隊旗もはためく。 掃海母艦464ぶんご。 海域の安全を図るため、同じ任務を負う航空機や掃海艇の移動基地として燃料や物資の補給などを行う軍艦。再び護衛艦106さみだれと 方向を変える護衛艦183いずも。 護衛艦106さみだれ を単独で。護衛艦302つしま の上空にSH60J哨戒ヘリコプターが飛来。2015年3月末時点での海上自衛隊の保有数は42機。多くの実任務にその威力を発揮し、能登半島沖不審船事件、漢級原子力潜水艦領海侵犯事件、台風・地震・水害・山火事による災害派遣のほか、離島洋上における救難、患者輸送など、多用な任務に従事しているとのこと。安倍首相の観閲のために前部甲板に整列する我が護衛艦104きりさめ の隊員。観閲部隊が反対方向から近づく。2015自衛隊観艦式「キャッチフレーズ」は「海を守り 明日へ繋ぐ」。観閲式とは自衛隊の最高指揮官(内閣総理大臣)が艦隊を観閲することにより、部隊(隊員等)の士気を高め、国内外に自衛隊の精強さをアピールすることまた、国際親善や防衛交流を促進することや、国民に自衛隊に対する理解を深めてもらうことが目的。先導艦は101むらさめ。 観閲艦は144くらま。 紅白の垂れ幕の中には、内閣総理大臣と書かれたプレートを首から下げた人物が確認できた。18日には本物の安部総理がこの場所に立つのだ。 続くのは掃海母艦463うらが。基本排水量 5650トン 全長141m主要兵装 機雷敷設装置一式訓練支援艦4203てんりゅう。基本排水量 2450トン 全長106m主要兵装 62口径76ミリ速射砲×1 対空射撃訓練支援装置一式 練習艦3517しらゆき。基本排水量 3050トン 全長130m主要兵装 62口径76ミリ速射砲×1 SSM装置一式 短SAM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管×2 高性能20ミリ機関砲×2潜水艦救難艦403ちはや。潜水艦救難艦は、救難艦の一種であり、特に海中で遭難・浮上不能になった潜水艦の乗員救助の任に当たる艦。基本排水量 5450トン 全長128m主要兵装 深海救難装置一式護衛艦176ちょうかい が最後列を締める。 基本排水量 7250トン 全長161m主要兵装 イージス装置一式 VLS装置一式 高性能20ミリ機関砲x2 SSM装置一式 127ミリ単装速射砲x1 3連装短魚雷発射管x2 電波探知妨害装置一式 対潜情報処理装置一式 観閲式訓練を終了し、整列を解除し各任務に戻る隊員たち。 再び旗艦177あたご が横をすれ違う。 掃海・輸送機MH-53E群が飛来。 輸送ヘリコプター CH-47J。 オスプレイが突然飛来。 P-1哨戒機。 F-2 戦闘機。

2015.10.20

コメント(0)

-

2015 観艦式へ(その2)

左手に東京湾・第二海堡が見えた。1889年(明治22年)8月起工、1914年(大正3年)6月完成。現在は第一海堡とともに海上保安庁によって灯台が設置されている。 62口径76mm速射砲のデモンストレーションが行われた。 旗艦177あたご を先頭に、172しまかぜ、111おおなみ、そして我々の104きりさめ が続く。183いずも は現在海上自衛隊が保有する最大の護衛艦。護衛艦とは、敵の通商破壊から味方の商船を守る水上護衛戦のための艦艇。海上自衛隊最大の艦艇となるヘリコプター搭載護衛艦で、空母のように艦首から艦尾まで続く「全通甲板」を有する護衛艦。甲板にはメインローターを折りたたんでいるSH-60 シーホーク?が何台か搭載されていた。この日、初冠雪の富士山勇姿が姿を見せた。先頭から旗艦あたご、しおかぜ、おおなみ の各護衛艦の壮観な勇姿。護衛艦177あたご。基準排水量 7750トン 全長165m。主要兵装 イージス装置一式 VLS装置一式 高性能20ミリ機関砲x2 SSM装置一式 62口径5インチ砲×1 3連装短魚雷発射管x2護衛艦172しまかぜ。基準排水量 4650トン 全長150m。主要兵装 高性能20ミリ機関砲x2 54口径5インチ単装速射砲x2 誘導弾発射装置x1 SSM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管x2護衛艦111おおなみ。基準排水量 4650トン 全長151m。主要兵装 高性能20ミリ機関砲x2 54口径127ミリ速射砲x1 VLS装置一式 3連装短魚雷発射管x2 SSM装置一式 哨戒ヘリコプターx1輸送艦4001おおすみ。輸送艦は、陸上や他の船舶に対して武器弾薬や人員を輸送するための軍用輸送船のうち、国際法上の軍艦にあたる艦艇のこと。基準排水量 8900トン 全長178m。主要兵装 高性能20ミリ機関砲×2 ミサイル艇826おおたか。ミサイル艇は、対艦ミサイルを装備した舟艇の事。基準排水量 200トン 全長50m 速度44kt。主要兵装 62口径76ミリ速射砲×1 艦対艦ミサイルシステム一式ミサイル艇829しらたか。基準排水量 200トン 全長50m 速度44kt。主要兵装 62口径76ミリ速射砲×1 艦対艦ミサイルシステム一式106さみだれ そしてその後ろに183いずも。■護衛艦106さみだれ基準排水量 4550トン 全長151m 速度30kt。主要兵装 高性能20ミリ機関砲x2、62口径76ミリ速射砲x1 VLS装置一式、3連装短魚雷発射管x2 SSM装置一式、哨戒ヘリコプターx1■護衛艦183いずも。基準排水量 19550トン 全長248m×幅38m 速度30kt。主要兵装 高性能20ミリ機関砲 2基 対艦ミサイル防御装置 2基 魚雷防御装置 1式 対水空レーダー 1基 対水上レーダー 1基 水上艦用ソーナーシステム 1式 EW装置 1式 情報処理装置 1式 哨戒機P-3C Orion 5044が上空を飛行。哨戒機は潜水艦や艦船を探知・攻撃する航空機の事。速力 最大395kt 幅30.4m×長35.6m大島の全景。掃海艇(そうかいてい)690みやじま。掃海艇は、掃海による機雷の排除を任務とする軍艦。超音波によって、水中の機雷の探知・類別を行う装置である機雷探知機を有している。基準排水量 510トン 全長54m 速度14kt。主要兵装 20ミリ機関砲x1 掃海装置一式 掃海艇603たかしま。基準排水量 570トン 全長57m 速度14kt。主要兵装 20ミリ機関砲x1 掃海装置一式掃海艇601ひらしま。基準排水量 570トン 全長57m 速度14kt。主要兵装 20ミリ機関砲x1 掃海装置一式掃海艇303はちじょう。基準排水量 1000トン 全長67m 速度14kt。主要兵装 20ミリ機関砲x1 深深度掃海装置一式掃海艇302つしま。基準排水量 1000トン 全長67m 速度14kt。主要兵装 20ミリ機関砲x1 深深度掃海装置一式潜水艦が2隻。基準排水量 2750トン 全長82m 速度20kt。主要兵装 水中発射管一式 シュノーケル自衛艦旗を棚引かせて。旭日の日章位置が中央の軍旗に対してこの軍艦旗は旗竿側に寄っている。艦橋上には隊員の姿が。

2015.10.19

コメント(0)

-

2015 観艦式へ(その1)

今年も海上自衛隊の2015 観艦式の第1回事前公開(体験航海)に行ってきました 。チケットは今回も知人からプレゼントしていただきました。寒川に住む同僚が早朝5:15に我が家に車で迎えに来てくれました。そして50分ほどで目的地近くに到着。車を有料駐車場に停め徒歩にて横須賀新港埠頭に到着。まずは手荷物検査。既に行列が。 三隻の護衛艦が停泊中。左から汎用護衛艦106さみだれ、104きりさめ、そしてミサイル護衛艦172しまかぜ。 目の前には猿島が見えた。猿島は、東京湾に浮かぶ無人島であり、湾内最大の自然島。島内には手つかずの自然と旧日本軍の要塞跡が残っている猿島公園があるのだ。我々が乗船する104きりさめのチケット確認受付。 ここでチケットの半券をクリアーケースに入れてもらい、首から下げてもらう。 護衛艦きりさめ乗船デッキ。 いよいよ乗り込み。まずは岸壁に停船している106さみだれへ乗船。 106さみだれの甲板を横断し104きりさめへ。そしてきりさめに乗船。 きりさめのガイドがチケット受付時に頂いた袋に入っていた。「きりさめ」は、中期防衛力整備計画に基づく平成6年度計画4,400トン型護衛艦2233号艦として、三菱重工業長崎造船所で1996年4月3日に起工し、1997年8月21日に進水、1999年3月18日に就役。全長151m、基準排水量 4,400トン。まずは艦内見学。船底に降りる急な階段を下る。 通路には各種配管が壁際を所狭しと這っていた。 中央制御室にも入ることが出来た。 艦艇後尾には自衛艦旗が掲げられた記念写真撮影場所も。もちろん同僚と写真を撮り合う。制服を着ての撮影が可能であったことを後に気づくが時遅し。艦船全部のデッキ端に陣取る。 目の前には62口径76mm速射砲が。マストには対水上レーダ、対空レーダが。手前の白い装置は 高性能20mm機関砲(CIWS)。 艦橋にはこの日の1日艦長が。 艦橋内部も見学可能。 レーダーも稼働中か? 公表不可との表示もあるが・・・・・。 黒板には「ネザ」 、「ミザ」 ・・・の意味不明の文字が。帰宅して調べてみると、燃料残量のことを「ネザ」、真水残量のことを「ミザ」と。その他に、コクザ:航空燃料残量、セリザ:生鮮食料残量、チョリザ:貯糧品在庫量ヒリザ:非常用糧食残量とのこと。隣の172しまかぜに装備されたスタンダードミサイル単装発射機。同じく74式アスロック8連装発射機。 我が護衛艦も出航前の国旗掲揚が行われた。 隣の172しまかぜも出港準備中で隊員が忙しく動いていた。 172しまかぜも隊員が一列に並び出港。 我が104きりさめもタグボートに曳かれて出港。 横須賀新港埠頭を離れ東京湾に。遠くに赤い見慣れた造船所の巨大クレーンが見えた。

2015.10.18

コメント(0)

-

零余子(むかご)採りと山芋堀に挑戦

我が家の横の農園の山芋の葉も色付いて来ました。 そして蔓には多くの零余子(むかご)が。 ころころとかわいい零余子は、 山芋の葉の付け根にできる球芽。いわば山芋の赤ちゃん。 蔓を振るい落としたものを集め、土や小石を除去。 水洗いを丁寧に。 そしてこれを5分ほど茹で、バターと摺り下ろしニンニクで炒めました。軽く塩と醤油を掛け混ぜて出来上がり。秋の味覚、ビール片手にやめられない止まらない。 そしてほうれん草の種まきの用地確保のために、山芋堀にも挑戦。 この日はスコップ片手に頑張りましたが、50~60cmほど掘ったところで粘土質の地盤にあたり苦戦。 残念ながら大事なところで切れてしまいました。 しかし妻と二人の食卓には十分の量。「とろろ」でこれも秋の味覚を楽しんだのです。

2015.10.17

コメント(1)

-

小出川 彼岸花

すいません、写真を削除してしまいました。既にかなり前になりますが、今年も小出川沿いに咲く彼岸花を見に早朝に車で行ってきました。5時に家を出発しました。途中、美しい朝焼けに感動し、車を停め撮影。 茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の境を流れる小出川沿いに、約3キロメートルにわたって彼岸花が咲いているのです。小出川周辺はのどかな田園風景が広がっており、川沿いに彼岸花の赤い帯が引かれ、天気が良ければ富士山とのコントラストも楽しめるなど、散歩するには最適な環境。 9月22日(火曜日)には小出川彼岸花まつりが開催され、模擬店や写真展示会も行われると。 既に満開状態。 多年生の球根性植物。散形花序で6枚の花弁が放射状につくのです。 川沿いに赤の帯が。 白く縁取りされた花も。 薄い紫の萩の花ともBEST MIX。 日の出が迫ってきました。 彼岸花まつりの準備が始まっている遠藤式典会場には既にテントが設営されており写真展示場も準備が完了。 群生する彼岸花。 そしてこの日の日の出。 朝の陽光に輝く曼珠沙華。 朝焼けがいつまでも。 小出川 彼岸花群生地の案内板。 川に流れ込む水を背に咲く彼岸花。 陽光に輝く水面と赤の二つの帯が。 赤い帯の曲線美。 遠くに案山子の群団が見えた。 近くまで行ってみた。 そして旅友のSさんと合流。 まだ蕾を持つ株も。 白の曼珠沙華も旭に輝いていた。 水面と朱の陽光に輝く瞬間。

2015.10.16

コメント(0)

-

岩木山神社へ

岩木山神社は、青森県弘前市百沢の岩木山の南東麓にある神社。別称、「お岩木さま」「お山」「奥日光」と呼ばれ、古くから津軽国内の人々に愛されて来た。創建1200余年の歴史を持ち、現存する社殿や楼門は、江戸時代初期から元禄時代にかけて代々の津軽藩主が造営・寄進したもので、「奥の日光」と称され、本殿・拝殿・奥門・楼門等が重要文化財に指定されているのだ。 朱の鳥居の上に岩木山頂上が見えた。 杉木立の参道を200m程進むと、正面に朱色の楼門が。神札授与所が参道左側に。 朱塗りの壮麗なる楼門の手前に、手水舎へ抜ける脇道朱塗りの壮麗なる楼門の手前に、手水舎へ抜ける脇道が。長い柄杓を持って水をくみ手や口を清めたのであった。勢いよく吹き出る水は岩木山の湧き水で冷たく、登山者もよく飲料水として利用されていると。巨大な楼門は桁行16.6m、梁間7.98m、棟高17.85m、丹塗り一色の二層の壮大な楼門。そして入母屋造、とち葺形銅板葺。 楼門の下の両脇には 両脇に随神像が安置されていた。仁王像は、仏教での仏を守るための一対の神像で、左右大臣とも呼ばれる随神像は神道で言う神様に従って警護する神像。右側は櫛磐間戸命 (くしいわまどのみこと)。 向かって左側は豊磐間戸命(とよいわまどのみこと)。仁王像と同じく阿像。岩木山神社で有名な狛犬がこちらの『玉垣狛犬』。朱色の楼門を上がってすぐの玉垣の柱の裏側に、こっそりと左右それぞれにしがみついていた。この狛犬は岩木山神社にある狛犬の中で最も古く、貞享3年(1687)から元禄7年(1694)の大造営の際に造られたと。下を向いているこの狛犬といっしょに写真を撮ると恋愛運が向上すると。上を向いているこの狛犬と写真を撮ると金運が良くなるといわれていると。こちらが好きな私。楼門をくぐったところにも一対の狛犬がいた。こちらは台座に銘があり、明治21年(1888年)に作られたことが分かる。なかなかユニークな顔をしていて笑っているようにしか見えない阿形。、 そして拝殿。壮大な五間堂で、外部を全面丹()塗り、内側に弁柄()塗りとするが、千鳥破風内の彫刻や蟇()股(かえるまた)()()は極彩色で美しいのであった。内部の構成も明快で、密教寺院本堂としての雰囲気を今に伝えていた。 主祭神 岩木山大神は坂上刈田麿 (さかのうえのかりたまろ) 坂上田村麻呂の父顕国魂神 (うつしくにたまのかみ)多都比姫神 (たつひひめのかみ)大山祇神 (おおやまづみのかみ)宇賀能賣神 (うがのめのかみ)以上の5柱の総称して 岩木山大神(いわきやまおおかみ)と呼ぶのだと。開運招福の神さまとして昔から崇められていると。楼門を拝殿側から。 色彩が見事。 巨大な絵馬も。 参道奥の社務所は落ちついた建物。 御朱印をいただく。アルバイトの巫女さんなのか、筆字に修行が必要。そして帰路には真っ赤なリンゴが・・・。よくよく見ると赤い袋なのであった。 そしてこちらは本物の赤いリンゴ。

2015.10.15

コメント(0)

-

高山稲荷神社へ(その2)

拝殿入り口前の階段を下ると龍神宮へ出た。ここには神さまが住むと信仰される神池があり、龍神宮がその奥に。この神池では神占いが行われると。願をこめて「こより」を池に落とし、こよりが真直ぐ沈めば願望成就、途中で止まり、時間がかかると願い事は難儀をする。全く沈まないと願いは無理との信仰。今も行われているのであろうか?太鼓橋、色は緑と異なり朱であるがモネの絵画を想い出す。 そして睡蓮の花も。神橋(太鼓橋)手前から龍神宮を。 朱色と緑そして青空ののコントラストが美しかった。そしてここから千本鳥居が始まる。千本鳥居を潜り進む。見上げると遠くの小高い丘まで無数の鳥居が延々と続いており、正に壮観な眺め。鳥居の途中には橋も架けられていて、千本鳥居途中の庭園で一休みすることもできた。 この鳥居、ちょっとばかり背が低い。ほぼ1~2m間隔で建てられているこの鳥居の数は200数本だとか。詳しい数字は202本?御朱印を頂いた宮司さんから聞きましたが、あっという間にその数を忘れてしまいました。 最後の鳥居の先に小さな神社があった。神明社。御祭神は天照皇大神。丘の上にこの「神明社」があり、その下の川に沿って小神祠公園が広がっていた。 高山稲荷神社には、多くの小神祠や「おきつね様」が奉納されていて、それらをまとめて神苑を造り、祀っているわけですが、中には老朽化したものやお参りが絶えてしまったもの、所在が分からなくなってしまったものも多くあり、それらをまとめて安置している場所がこの「小神祠公園」。毎年8月には、信仰者の安泰を願ってお焚き上げの神事が行われるとのこと。北海道、青森、秋田あたりのお役ご免になったお稲荷様が集められたと。不思議なやや不気味な光景と感じたのであった。神明社の奥には狭く細い沼が。 終点から下を見ると、まるで「龍」が寝そべっているようにも見えた(ドミノのようにも)。青森県のパワースポットにも選ばれている摩訶不思議な光景。京都の伏見稲荷大社に比べると流石に見劣りするが、日本海に面した最果ての北の地にこのような千本鳥居があること自体に驚かさせられた。この鳥居のことを、『鳥居』というのは、神社に願掛けをした時の願を『取り入れる』という意味の鳥居で、数が多いほど願いが叶うといわれていると。見事な朱の帯がくねくねと。再び鳥居のトンネルを潜りながら戻る。 再び龍神宮へ戻る。 龍神宮正面。 ここにも見事な龍の透かし彫りが。手前からきつね・きつね・狛犬が豆絞りの手拭いを被って。三体が並んで立っているのは珍しい光景では。手拭いを頬被りしているのは北国の冬の寒さを凌ぐためか? 再びピンクの睡蓮が。 見事な日本庭園も。 社務所に戻り御朱印を。入り口の扉の黄金の飾り金物。社務所の中に入ると正面にこの高山稲荷神社の拝殿を描いた大きな水墨画が飾られていた。そして御朱印をいただく。社務所右横の鳥居。しかしこれが参道への正面の鳥居。約200基の朱に輝く鳥居が珍百景として扱われ、また、その奥には廃稲荷や廃祠が無数に並んでおり、その光景はやや異様にも感じられたが、この東北の山の奥にこのような立派な歴史ある神社の存在に感動したのであった。

2015.10.14

コメント(0)

-

高山稲荷神社へ(その1)

青森・五所川原事業所に行った折、十三湖近くの現場からの帰路に高山稲荷神社に立ち寄る。高山稲荷神社に向かう寂しい道路に、何の前触れもなく大きな大きな鳥居が現れた。そして高山稲荷神社の案内が。あと1kmと。 そして到着。高山稲荷神社入口の大鳥居。旧車力村(現在はつがる市)にある高山稲荷神社は、五穀豊穣、海上安全、商売繁盛の神様として青森県第一の霊験あらたかな、日本海の海岸に面した神社。大鳥居をくぐると、大きな社務所が建っていたが、ここには宿泊施設も完備されており、例大祭には、全国各地から大勢の人々が訪れると。そして社務所前には馬の象も。「稲荷大神」を祀るようになったいきさつとして、由緒書きは次のように伝えていると。【稲荷神社創建の社伝には、江戸時代の元禄十四年(1701)、播磨国赤穂藩主浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)の江戸城内での刃傷事件による藩取りつぶしの際、赤穂城内に祀っていた稲荷大神の御霊代を藩士の寺坂三五郎が奉載し、流浪の果て津軽の弘前城下に寓し、その後鯵ヶ沢に移り住み「赤穂屋」と号し、醸造業を営み栄える。その子孫が渡島に移住するにあたり、この高山の霊地に祀れとのお告げにより移し祀った、と伝えられる。】と。忠臣蔵(赤穂事件)の事件がここまでと驚きなのであった。もちろん、にわかには信じられない伝承であるが、津軽には赤穂とのつながりを物語るいろいろな話も残されているとのことで、この伝承にも興味を惹かれたのであった。参集殿とも呼ばれる立派な建物と門かぶりの松。 神札授与所・車祓所。 社殿へと続く参道階段の入口。 稲荷社らしく、一対の「きつね像」が立っていた。左右ともに子狐を抱え、頬被りしたその姿は印象的。長い階段の両脇には参道階段の灯籠が。よく見ると、青森県のみならず秋田県や北海道の方々の寄進と思われるものもあり、この神社の信仰が遠くまで広がっていることが分かったのであった。 登り詰めたところが分岐点になっているようで、そのまま真っ直ぐ下へ進むと、この神社のシンボル「千本鳥居」の場所、右側には末社群、そして左側に社殿が。まずは末社群へ。三五郎稲荷神社。 大島稲荷神社。 階段の上に拝殿が見えてきた。 拝殿。 巨大なしめ縄の上には見事な透かし彫りが。 作丈一稲荷神社。 三王神社入り口。 高山稲荷神社は境内にあるこの三王神社がその前身で、海路や陸路の「守り神」であったとされていると。朱が輝く。 これが拝殿? そしてこの奥にある千本鳥居に向かう。 ・・・つづく・・・

2015.10.13

コメント(0)

-

岩木山

青森・五所川原の事業所を訪ねた折、レンタカーの車窓からの様々な姿の岩木山を撮影してきました。岩木山は青森県弘前市および西津軽郡鰺ヶ沢町に位置する火山。標高は1,625 mで、青森県の最高峰。日本百名山および新日本百名山に選定されている。その山容から津軽富士とも呼ばれるほか、しばしば「お」をつけて「お岩木(山)」あるいは「お岩木様」とも呼ばれるのだ。岩木山は円錐形の成層火山(コニーデ型)。もともと山頂にあった直径800mの破壊された火口に溶岩ドームが生じて、現在の三峰のもとになったと。山頂は三つの峰にわかれており、弘前側からみた右が巌鬼山(岩鬼山)、左が鳥海山とされるが、これらは火山活動により生じた外輪山の一部。 こちらから見ると、比較的緩やかな勾配。見る方向で、その山容は大きく変わるのであった。リンゴ畑からの岩木山。 岩木山百沢スキー場 やはり岩木山には赤いリンゴが似合うのであった。 そして黄色く実った稲と岩木山の見事な光景。 見事な夕焼け。広い津軽平野のどこからでも見える岩木山。見る場所・角度、見る季節、見る時間、見る人によってさまざまな顔を見せてくれるこの山の勇姿を楽しんだのであった。

2015.10.12

コメント(0)

-

穴守稲荷神社へ

羽田神社から近くにある穴守稲荷神社へ。東側より境内に入る。三猿「見猿、聞か猿、言わ猿」の石碑が松の木の後ろにひっそりと。奉納された岩石名 輝緑凝灰岩の大きな岩と説明板が置かれていた。 手水舎。その奥に神輿庫と納札所が。 境内内部の朱の大鳥居と拝殿。文化元年(1804年)の新田開墾の折り、海が荒れて沿岸の堤防が決壊し、村々は海水による甚大な被害を受けた。村民が堤防の上に祠を勧請し、稲荷大神を祀ると、海が静まって大きな実りをもたらした。これが穴守稲荷神社の起こりとされている。穴守という名の由来は、堤防に開いた穴の害から人々を守るという神徳にちなむ。元々は新田開拓を行った鈴木家の土地にある、小さな祠であった。 穴守稲荷神社は明治、大正、昭和を通して人々の信仰を集めたが、第二次世界大戦が終わった直後の1945年(昭和20年)9月21日、羽田空港の拡張のため、米軍より強制退去を迫られることになった。これに対して地元の有志らは移転先となる現在の鎮座地700坪(2310m²)を寄進し、現在は境内の整備を進めており、神社はほぼ昔日の姿を取り戻しつつあるのだと。拝殿。拝殿の奥に本殿が。 拝殿の扁額。神輿庫。 拝殿の横には、石碑が。その前には、小さな朱の鳥居が置かれていた。その左側には必勝稲荷社。 開運稲荷。 本殿の横に奥之宮へと続く千本鳥居が。 朱に輝き美しく並んでいた。千本鳥居の名にふさわしい、圧巻な光景。出世稲荷。出世稲荷の狐は歌舞伎のメイクみたいな顔をしていたのであった。稲荷大明神。 築山神社。 奥之院。奥之宮の社殿には、古くなった小さな朱の鳥居が山と積まれていた。 そして祠の手前には“御砂”と呼ばれる砂が置かれていた。これを持ち帰り家に撒くと招福のご利益を授かると言われていると。そして白い瀬戸物の御狐様も。そして折り鶴も沢山かかっていた。多くの人達から崇められているのが伺えたのであった。拝殿奥に座す本殿を横から。南側には神楽殿。 社務所。門かぶりの松の枝の長さにビックリ。 社務所の御朱印受付場所。穴守稲荷神社 御朱印をいただく。西側参道入口に立つ社号標と鳥居。 狐塚。スリムなイケメンな御狐様と拝殿。 そして足早に京急穴守稲荷駅から羽田空港に。

2015.10.11

コメント(1)

-

羽田神社へ

羽田神社に立ち寄りました。京浜急行。大鳥居駅で下車し国道131号羽田空港線(産業道路)を川崎方面に歩く。 羽田神社前に到着。羽田神社は、小田原北条氏が当地附近を治めていた頃に領主行方与次郎が牛頭天王社を祀ったことにはじまる。江戸時代には、旧羽田村(本羽田)・旧羽田猟師町(羽田)の鎮守となっていた。明治維新の神仏分離により、八雲神社と改称、明治40年に羽田神社と改称。 一の鳥居、二の鳥居そしてその奥に本殿が。社殿。祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)、稲田姫命(いなだひめのみこと)航空安全を祈願する神社としても有名。 手水舎。 手水舎に「牛」が設置されていた。ここ羽田神社は800年前の鎌倉時代に羽田浦の水軍で領主であった行方与次郎が「牛頭天王」を祀ったのがその起こり。手水舎には水の守護神である「龍」をよく見かけるが、この神社には牛頭天王にあやかり牛を用いているのだと。神社は手入れの行き届いたきれいな空間。神楽殿。 御輿殿。 殉国の碑。羽田地区戦没者慰霊碑と。日清戦争の戦役記念碑とのこと。征清従軍旌功之碑と刻まれていた。社殿右側に、八雲神社之碑(右)と疱瘡除祈願御札の碑(左)が。疱瘡除祈願御札の碑の碑は天保12年に、将軍家定が疱瘡治癒祈願に訪れた事績によるもの。この参拝により流行病が治癒したことから、病気平癒の神としても信仰され、病気平癒や身体健全を願う多くの参拝者が訪れると。震災や戦災を逃れ、石碑は当時の姿を保っているものの、現状保護のためフェンスで覆われていた。夫婦 擬宝珠(めおと ぎぼし)。願いごとを思いながら擬宝珠に水をかけると願いが叶うとか。 石灯籠と狛犬。鈴納稲荷神社。天明4年、羽田猟師町の名主鈴木弥五右衛門が周囲50問四方に堤防を作り土地の開墾をはじめる。度々の風雨や洪水で堤防が決壊し住民が困ったので、これを防ぐため屋敷近くに稲荷社を建立。昭和20年強制立退き後、昭和31年に現在地に鈴納稲荷神社を建立。増田稲荷神社。創建時期は不明とのこと。増田市左衛門が開墾した増田新田の稲荷社。京急、及び道路の拡幅に伴い境内社となったと。日枝神社。創建:江戸中期 西町、前河原の守護神として祀られ、文化年間の古文書にも記されている社。昭和20年戦災で廃社、同24年再建、同36年羽田神社の境内社となったと。羽田稲荷神社。井上軍左衛門の庭内神社として祀られ、引っ越しに際して境内末社となったと。 羽田富士塚入り口そして間神社鳥居が。鳥居の額には羽田富士山と書かれていた。参道入口。 拝所。 富士塚正面。富士塚は、富士山の信仰団体である富士講の講員たちが、その年実際に富士山に登れない者のために、富士山を模して築いた人造の小山。江戸中期安永(1772-1780)のころから、この習俗が、関東を中心として各地におこったと。俗称「羽田富士」と呼ばれるこの塚は、明治初年に築造されたもので、大田区唯一の存在。近年まで、毎年7月1日の山開きには、この塚に羽田富士講の講員が登りお参りする習俗が残っていたと。そう言えば品川神社にもこれより規模の大きい富士塚があることを想い出したのであった。社務所。 御朱印を頂く。飛行機とお神輿の織り込まれた御朱印帳は人気とのこと。 規模は大きくはないのだが、整備が行き届いており綺麗な境内が印象的なのであった。

2015.10.10

コメント(0)

-

酔芙蓉

今年も我が家の庭の酔芙蓉が1ヶ月にも渡り咲き続けています。花びらが染まっていく様子が酒に酔って顔が赤くなるのに似ていることから、その名が付いた花 酔芙蓉。早朝に開いた純白の花。これから花びらを拡げようとしています。そして完全に開花、純白の花。 そして昼前には淡い桃色に変化、蜜があるのでしょうか虫も訪花していました。 そして午後に入ると、ますますピンクの色が濃くなってきました。 ほんのり赤みが差した酔芙蓉も酔いが廻ってきたのでしょうか。 15時頃には花びら全面が色づきました。 そして夕方になると酔いもピークに、鮮やかな紅色に変わったのです。 そして酔いに疲れたのか萎んでいく酔芙蓉。しかし萎んでも、気品を感じる花。 そして次の花が咲く翌朝には紅く小さくなった花は落下。咲き終わるのではなく開花が引き継がれる、そう考えたくなる光景。しかし宴の後の疲労感が滲み出ています。私も今日は休肝日で禁酒か?私もたまには見習わなければと思う光景なのですが・・・・・ 。

2015.10.09

コメント(0)

-

イチゴ苗の定植

先日の休みに、育ててきたイチゴ苗の定植を行いました。 初夏に親株からランナーから出てきたら、子株のランナーを切らずにそのまま育てるのです。親株から一番目の子株は大きくなりすぎていることと親株の病気が移っていることもあるので苗として使うのは2番目以降の子株にします。子株が大きく育ってきたら8月頃にランナーを切り離し他の場所に仮植えし育ててきました。イチゴは大変水を好みますので、十分雨の降った後のこの日の定植としました。苗床は石灰で中和し、鶏糞と化成肥料そして過リン酸石灰を施肥しました。そして1畝に2列を定植。間隔は25cm程度。肥料は多すぎてもよくありません。特に窒素分が多いと葉や茎はとても大きくなりますが、肝心の実の太り方が悪くなるのです。定植後に再び苗にたっぷりの水を与えました。定植時の注意点は株元のクラウン(短い茎の部分)を土に埋めてしまわないように浅植えにすることなのです。この部分を埋めてしまうと生長点(実のできる部分)を埋めてしまうことになり最悪の場合生長が止まってしまうことがあるからです。冬になると植え付けたときにグリーンだった葉は茶色く枯れてしまい、新しい葉が数枚だけ残ります。イチゴは寒さが厳しくなると休眠する性質を持っていて、寒さが厳しくなればなるほど活動を停止し、寒さから身を守っています。そのため、低温、乾燥に耐えられるのです。立春を過ぎると陽射しは日増しに強くなり、休眠しているいちごの株は、気温、地温の上昇とともに活動を開始しまもなく開花して来るのです。そして定植後4日経ちましたが順調に根付き始めているようです。

2015.10.08

コメント(0)

-

水引草(みずひきそう)

今年も我が家の駐車場の横の水引草が小さな赤い可憐な花をつけています。 水引草はタデ科の多年草。晩夏、茎の先に紅い小花を穂状につけ、仲秋を越えた今でも咲いているのです。この花穂が進物用の紙糸「水引」に似ていることからの命名と言う。本来「草」は不要らしいが、紙糸の水引と紛らわしいためか「水引草」と呼ばれることが多いと。 花茎は高さは10~20センチで葉がなく、円筒状あるいは卵状の総状花序に明るいピンク色の花をつけています。先端が鈎状に曲がる雌しべ、細くて頼りなさそうですが、存外にしっかりとした固さが。これが動物や衣服などにくっついて遠方に運ばれ落ちるらしい。全体から上に向かって、あちこちから茎を出して伸びています。花の大きさは米粒半分位で、近寄らないと詳しく見えません。花の上半分が赤色で下半分が白色。花弁がなく、花弁状の萼?が深く4つに裂け、萼片4枚のうち上1枚が赤く、2枚が赤と白半々、下1枚が白であることが解ったのです。

2015.10.07

コメント(0)

-

2015 中秋の名月、スーパームーン

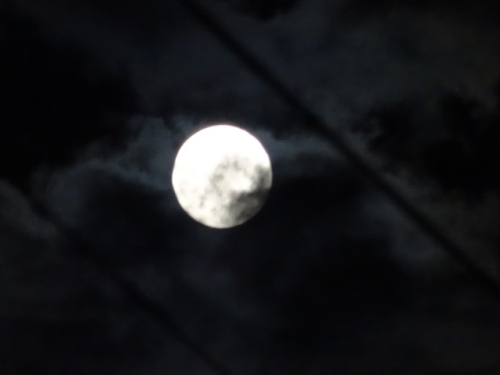

しばらく四国旅行記をアップしていましたので、その間の出来事を順次アップして行きたいと思います。 9月27日は今年の『中秋の名月』中秋の名月とは中秋(旧暦8月15日)の夜を照らす満月。毎年12ないしは13回の満月があるのに、なぜか特別扱いされるのが中秋の名月。古来から観月の好時節(絶好期)とされ、月下に酒宴を張り・詩歌を詠じ・すすきを飾り、月見団子・里芋・枝豆・栗などを盛って、神酒を備え月を眺めて楽しんだと言われているのです。 露出を変えて撮影してみました。毎年『中秋の名月』が見られる日は違っているのです。今年は9月27日でしたが、昨年は9月8日、そして来年は9月15日であるとのこと。旧暦の日付と月の形とを比べてみると、必ずしも15日が満月になるとは限らないようです。私が子供の頃は、我が実家の縁側に月見団子とススキを飾っていた記憶があります。穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸めて作ったのが月見団子。 十五夜だから15個をピラミッド状にお皿に載せ飾っていた記憶が。そして、お月見にススキを立てるのは、月神である月読命(つくよみのみこと)が降臨する「神の依り代(よりしろ)=神霊が意志を伝えるため人間界に現れるときに依りつくもの」としていたからと。これは、豊かな花穂は収穫期を迎えるにあたってその実りを連想させ、豊作を祈ったものであるようです。月は残念ながら裏面を見せてくれません。何故ならば月は地球を1周するあいだに、自分自身が1回自転しているのです。月は約27.5日で地球のまわりを1回、回りますが、月そのものも同じようにゆっくりと1回、自転するため、地球にたえず同じ面を向けているのです。 そして翌日 9月28日はスーパームーン!。会社の帰りに、違うカメラで撮影しました。スーパームーンとは月が地球に最も近づいた時に、満月もしくは新月になった姿。http://supermoon-japan.blog.so-net.ne.jp/upload/detail/m_E69C88E585ACE8BBA2-e74f0.png.htmlより。 月が地球から最も遠くにある時よりも、約14%も大きく、更に約30%も明るく見えるらしい!残念ながらこの日のカメラではこれがズームの限界。そして更に翌日の9月30日の月。この日は空気が澄んでいるのか、ズームでクレーターがかなりはっきり見えたのです。 右上が既にやや欠けているのが解ります。そしてクレーターの凹凸も。 更に我がデジカメのズームの限界まで。お陰で感動の写真が撮れました。カメラが良いのか、天候が良かったのか、いや腕が良かったのか何しろツキがあったのです。

2015.10.06

コメント(0)

-

四国88箇所霊場 第88番札所 大窪寺

八十八ヶ所結願(けちがん)の霊場「大窪寺」をこの旅行の最後に訪れた。徳島県の県境に近い矢筈山(標高782m)の東側中腹に位置。縁起によると、養老元年に行基菩薩がこの地を訪れた際に、霊夢を感得し草庵を建て修行をした。弘仁7年に、唐から帰国した弘法大師が、現在の奥の院近くの胎蔵ヶ峰という岩窟で、虚空蔵求聞持法を修法し堂宇を建立。等身大の薬師如来坐像を彫造し本尊とされたと。正式名は医王山 遍照光院 大窪寺(いおうざん へんじょうこういん おおくぼじ)巨大な仁王門。高さ13.5mで、四国八十八ヶ所でもとくに大きな部類に入る、荘厳な門。2体の金剛力士を安置する楼門、左右に置かれ門の向かって右を密迹(みっしゃく)金剛、左を那羅延(ならえん)金剛と呼ぶと。那羅延(ならえん)金剛 阿形像。 密迹(みっしゃく)金剛 吽形像。 境内側の仁王門の両側には巨大な草鞋が。大窪寺 境内配置図。手水舎。小高い場所には鐘楼が。弘法大師像。大師堂。大師が奉納した錫杖は、唐の恵果阿闍梨から授かったものといわれると。 心経塔。本堂。本堂に掲げられた扁額。瑠璃光殿と書かれていた。本堂のすぐ前に。『あなうれし ゆくもかえるもとどまるも われは大師と二人づれなり』と刻まれた石碑が。「同行二人」の喜びの思いを詠った句であろう。その横の不動明王。仁王様に負けず劣らず怖い顔。納経所入り口には比較的新しい水掛地蔵が。四国八十八箇所 88番札所結願所の大窪寺の御朱印を頂きましたが、まだ私にとっては9番目の寺。宝杖堂(ほうじょうどう)と原爆の火(手前)。宝杖堂には、結願した遍路の金剛杖が奉納されていた。原爆の火は被爆直後の広島から採集した火を持ち帰り、絶やすことなく灯し続けていると。風雪に耐えて歴史を感じる石像群。石像の下には何か、納めてあるのでしょうか?本堂の後ろには多宝塔そして横には阿弥陀堂。四国八十八番札所大窪寺の本堂の北に位置する“女体山”標高774m。名前に似合わず、険しそうな山そして岩肌。ょ山門の両側にも巨大な草鞋が。結願寺なので草鞋を納めている方も多いとのこと。山門(二天門)を振り返る。山門(二天門)から入り口方面。遍路さんの手にする鈴の音と、大窪寺の鐘の音が、環境省選定の残したい日本の音風景100選に。こちらが参拝の正式な参道。「八十八番結願所」と書かれた石碑が。四国霊場88番札所大窪寺の門前で巡拝用品やおみやげ販売をしている店・野田屋。寺の門前で、くず湯や甘納豆お接待をしている地元では話題の店とのことであるがこの日は閉店の準備の真っ最中で残念ながら・・・・。そして徳島空港に向かう。レンタカーを返却し空港へ。今回に旅行の走行距離は四国一周1214km。空港の入り口では、阿波踊りの銅像が7体ほどで再び出迎えてくれた。今にも動き出しそうなくらいリアリティのある銅像。この銅像と同じポーズをして写真を撮る人の姿も。私たちはじっと堪えて・・・・。絵画も。20:10発のANA便で帰路へ。そして羽田空港からは待っていてくれた旅友の愛車で自宅に送って頂いたのであった。 今回の四国旅行で日本百名城スタンプラリーを完遂。帰宅して翌日に日本城郭協会にスタンプ帳を送付すると、数日で返却される。スタンプ帳には『祝登城完了! 登録第793番目』と押印された登録証明が送られてきた。そしてこの旅行で四国88箇所霊場遍路の旅もスタートさせたのであった。今回の旅行で9霊場を訪ね御朱印を頂いたのであった。さて次回の四国88箇所霊場遍路の旅は何時になるのであろうか?-------------完 四国一周、日本百名城&四国88箇所霊場遍路の旅------------

2015.10.05

コメント(0)

-

高松城

坂出ICから高松自動車道に。前方に讃岐富士こと飯野山が大きく現れる。標高: 422m、周囲は約6kmに及び、どの方角から見ても、円錐状の姿は美しい。そして高松城東入口にある駐車場へ。高松城は、日本の香川県高松市玉藻町にあった日本の城である。別名・玉藻城(たまもじょう)。 別名「玉藻城」は、万葉集で柿本人麻呂が讃岐国の枕詞に「玉藻よし」と詠んだことに因み、高松城周辺の海域が玉藻の浦と呼ばれていたことに由来するとされている。 現在は、三重櫓や門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存し、城跡は「玉藻公園」として整備されていた。瀬戸内の海水を外堀、中堀、内堀に引き込んだこの城は日本の三大水城の一つに数えられる。 玉藻公園案内図。高松城は、豊臣秀吉の四国制圧の後、1587年(天正15年)讃岐1国の領主となった生駒親正によって、「野原」と呼ばれた港町に築かれた。現在見られる遺構は、江戸初期に徳川光圀の兄で常陸国から12万石で高松に移封された松平頼重によって改修されたもの。旭橋を渡ると前方に旭門が。堀周囲の石垣は打込ハギだが、門の石垣はしっかり切り揃えられた切込ハギ。旭橋からの艮櫓(うしとらやぐら) 。 重要文化財、高松城旧東之丸 三重 三階の隅櫓。入母屋造、本瓦葺で昭和25年(1950年)に重要文化財指定。艮櫓は、もともと東之丸の北東の隅櫓として建てられたもので、北東の方角のことを丑寅(艮)ということから、この名前があると。昭和40年(1965年)に当時の所有者であった解体修理を行い、東之丸の東北隅より現在の旧太鼓櫓(たいこやぐら)跡に移築復元と。白亜の壁が美しかった。中堀にかかるこの旭橋は寛文11年(1671)、新たに架けられた橋で当初は「木橋」であったと。現在の旭橋は、明治45年に架け替えられ、石造りの「石橋」。 旭橋と旭門。旭橋は、堀を斜めに渡る珍しい「筋違橋(すじかいばし)」と。堀を渡る狭い通路である橋は、城を守る上で絶好の場所。橋を渡る敵兵は、狭い橋上で縦に並ばされることになり、それを城内から狙い打ちにすれば敵兵を撃退できると。従って、城壁に対して橋自体を堀に斜めに架けて、少しでも敵に側面を向けさせることにより、横矢を掛けるのに好都合であるのだと。この仕掛けが「筋違橋」。なるほど、なるほど・・・・。チケット売り場。 旅友のSさんはここで、四国9城目の日本百名城スタンプをGET。枡形。桝形の目的の第一は、「桝形」を通過する敵兵の勢いを折り曲がりによって止め、内側の櫓門と周囲の城壁上から横矢(側面から敵を攻撃する)を加えて、自由のきかなくなった「桝形」内で殲滅する仕掛け。桝形の目的の第二は、出撃する際、この「桝形」に入った軍兵の人数を計ったと。「桝形」の広さは、「五八の桝形」といって、奥行五間×間口八間=面積40坪を定型とすると。そこに騎馬武者25騎から30騎、1騎につき従者4人を入れて100~120人を収容。そのように一度に出撃する武者の人数を計る「升」として使ったので、「桝形」と称するようになったと。桝形の一角をなすと櫓門(太鼓門)跡の石垣と奥に艮櫓。 艮櫓。南北に大きな三角形の破風・千鳥破風を設けているほか、南北には社寺建築に多用される装飾性の高い破風・唐破風が。中央部を上にふくらんだ円弧状とし両脇部分を凹曲線上に反転させた形のもの。各階の窓の土戸に特異な形状をもち、さらに二、三階には城内側にも鉄砲狭間を設けるなどの特徴が。桜御門跡は現在工事中で、脇に内堀仮設通路が設置されていた。仮説通路からの天守閣跡。天守台の上には藩主を祀る玉藻廟(明治34年造)が建っていたが、老朽化に伴い復旧工事の際に撤去。松平交益会敷地内に新玉藻廟および御神体の頼重公像が鎮座していると。古写真からの復元すると下のごとき高松城天守となると。天守のある本丸の入り口は、廊下橋ひとつだけで、これを壊してしまえば完全に独立した島となる堅固な構造だったとのこと。再建されるのはいつの日か?天守閣の石垣下の内堀には観光用屋形船が。 前回訪問時は、更に奥にある北の丸月見櫓、水手御門、渡櫓、旧東の丸艮櫓や枯山水の庭園等をゆっくり見学したが今回はその時間が無く残念。そして帰路へ。再び艮櫓と手前の見事な切り込み接ぎ(ハギ)の石垣。大きさの違う自然石の平石、加工した平石をさまざまな方向に組み合わせ、積み上げる乱積み(らんづみ)工法。カラフルの高松琴平電鉄、通称琴電が高松城脇を走っていた。

2015.10.04

コメント(0)

-

丸亀城

丸亀城(まるがめじょう)は讃岐国、現在の香川県丸亀市にあった日本の城である。別名、亀山城、蓬莱城。 丸亀市街地の南部に位置する亀山(標高66メートル)を利用し、縄張りはほぼ四角形で亀山の廻りを堀(内堀)で囲む、輪郭式の平山城。築城は1597年生駒親正、一正父子によって着手された。1615年の一国一城令で廃城となるものの、生駒騒動の後、領主となった山崎氏が再建。その山崎氏が絶家の後やってきた京極氏により天守、大手門が造られ、現在に残ると。 丸亀城 案内図。大手二の門。江戸時代の初めに建てられた、丸亀城の表門で高麗門とも。高麗門とは正面左右の2本の本柱に切妻(きりづま)の屋根をかけ、これと直角に控柱を本柱の背後に立てて切妻屋根をかけたもの。城郭の外門などに多く見られるのだ。大手二の門(左)と一の門(右)との間は、南北18m、東西20mの大手桝形が。中央山頂には日本一高い石垣に天守が鎮座。 (国指定重要文化財)。内濠。櫓台もあり、その先には白い塀も見えた。大手一の門。大手二の門から見た桝形と丸亀城大手一の門(太鼓門)(国指定重要文化財)。1970(寛文10)年に完成。生駒氏・山崎氏の時代に南側にあった城の正面は、京極氏の代(治世)になり、現在地の北側を正面とし大手一の門・二の門を南から移したと。やはり瀬戸内海に面した北側に城の虎口である大手門があるのが当然か。入母屋造の本瓦葺で、棟の両側に鬼瓦と事の際に水を噴き出して火を消すという伝説があり、鬼瓦同様守り神とされた「しゃちほこ瓦」がそびえてたっていた。 帰厚の門。大正15年に国の所有していた丸亀城のある「亀山公園」を丸亀市に払い下げてもらう時に、払い下げの費用を寄付したのが「式村茂さん」で、この行いを称えてこの碑が建てられたと。「帰厚」というのは、論語の中の「終りを慎み、遠きを追えば、民徳厚きに帰す」という記述から、碑の名前になったのだと。見返り坂を登っていくと見事な石垣が。石垣は、緩やかであるが荒々しい野面積みと端整な算木積みの土台から、頂は垂直になるよう独特の反りを持たせる「扇の勾配」となっている。山麓から山頂まで4重に重ねられ、総高60メートルの石垣は日本一高く、三の丸石垣だけで一番高い部分は22メートル。 月見櫓からの瀬戸内海の光景。 遠くに瀬戸大橋が。 二ノ丸石垣 瀬戸内海の島。 天守。全国に現存する『木造天守十二城』の一つ。国重要文化財、3層3階、西暦660年の建設、日本一小さな天守とのこと。天守の屋根の鯱。 ここからの眺めが抜群!北には丸亀の市街が広がって、その先には瀬戸の青い海に緑の島々。 唐破風この丸亀城天守閣の向唐破風の場合、特に出窓があるわけではないので、ただの装飾で付けたものであることが解ったのであった。天守側から見た大手一の門。楼上に太鼓が置かれ城下に時刻を知らせたことから太鼓門ともいわれると。大手二の門(内側)。 高麗門であることが理解できた。振り返って大手一の門(内側)。 丸亀市の新しいマスコットキャラクター「うちっ娘」の着ぐるみが登場。市花のサツキをあしらった赤い振り袖姿で国の伝統的工芸品のひとつ「丸亀うちわ」をモチーフにした女の子。そして今回の旅行で最後の城・高松城に向かったのであった。

2015.10.03

コメント(0)

-

大歩危・かずら橋

愛媛県今治市長沢にある今治湯ノ浦インターチェンジから今治小松自動車道に乗るそして徳島県三好市にある井川池田インターチェンジから徳島自動車道に。土讃線沿いを走る32号線を大歩危そしてかずら橋方面に向かう。 道の駅 大歩危で車を停める。ここは吉野川上流の名勝地。川の緑と岩肌の色さらにはそこに根付く植物の美しさ、そして空の青さが素晴らしかった。「大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)」は、2億年の時を経て四国山地を横切る吉野川の激流によって創られた約8kmにわたる溪谷で、大理石の彫刻がそそりたっているかのような美しい景観。名前の由来は、断崖を意味する古語「ほき(ほけ)」から付けられたという説と、「大股で歩くと危ないから大歩危」、「小股で歩いても危ないから小歩危」という説があると。また、大歩危峡は、その間近に見える美しい岩石やV字谷の様子から日本列島の成り立ちがわかる全国的にも貴重な場所として、国指定の天然記念物。 大歩危遊覧船乗り場。四季折々V字に切り立った大歩危峡の峡谷美を川の上からゆったり堪能することができるのです。岩肌が下流に向かって どれも45度傾いていた。小歩危は流れが急なため、遊覧船は途中でUターンし戻ってくるのだと。 そしてかずら橋大型駐車場に到着し再び車を停める。 レストラン・売店の中はワンフロアの大きな施設。 かずら橋に向かう途中の渓谷も大歩危・小歩危と同様に青い流れで美しかった。 祖谷渓大橋の路面に描かれていたかずら橋と「ようこそ 祖谷へ」の文字。 祖谷渓大橋からのかずら橋。平家一族の哀話を秘める、秘境“祖谷”にあるかずら橋。シラクチカズラ(重さ約5トン)で作られたもので、長さ45m・幅2m・水面上14m。 昔は深山渓谷地帯の唯一の交通施設であった。3年毎に架替えが行われる。(国指定重要有形民俗文化財)。 祖谷のかずら橋の場合、古文書によると、かって7ないし13の橋が存在したとされると。最古のものは、1646年(正保3年)の「阿波国図」にかずら橋が7つ存在したと記録されていると。」また1657年(明暦3年)「阿波国海陸度之の帳の写」の祖谷紀行には13のかずら橋があったとされると。 起源はその昔、弘法大師が祖谷に来たとき困っている村民のために架けたとか、あるいは平家の落人がこの地に潜み、追手が迫ってもすぐ切り落とせるように葛を使って架設したとの伝説もあるが定かではないとのこと。 大正時代に一度、ワイヤーを使った吊り橋に架け替えられたが、1928年(昭和3年)、地域振興目的でかずら橋が復活。ただし安全のためワイヤーは使われており、かずらはワイヤーを包み込む装飾とも言えると。旅友のSさんは、高所恐怖症、よって500円を払い単独でこのかずら橋に挑戦。 下が透けて見え、非常に怖かったのであった。一方通行で引き返せない!!と必死につかまりながら、一歩づつ慎重に。 既にカメラを構える余裕は全くなし。久しぶりの緊張感。 渡る前に地下にいた観光ガイドのオバチャンが「男性はへっぴり腰の方が多いです。わざわざ500円払って、皆さん怖い思いをされに来られます。 3年に一度 掛け替えの時期は一週間ほど通行止めになります。 掛け替えてから時間が経っていないのでまだ大丈夫です。切れません… たぶん…」 との声を思い出したのであった。14~15m下には轟音をたてながら流れる清流が。 なんとか無事渡り終え対岸に。ここ祖谷には、幼い安徳天皇と平教経(たいらののりつね)(国盛・くにもり)一行がこの地に逃れ平家再興の望みをつないだという『もうひとつの平家物語』が語り伝えられているのだ。1184年の壇ノ浦の戦いに敗れ、平氏一門の武将たちは覚悟を決め、海に入水し、幼い安徳天皇も祖母である二位尼に抱かれて、西の海に身を投げたと。また、祖谷平家伝説の主人公の一人、平教経(以下、平国盛)も源氏の武者二人を道連れに海に沈んだと。しかし、壇ノ浦で亡くなったといわれる安徳天皇も平国盛も、実は影武者だった・・・。屋島の戦いで敗れた後、平国盛(教経)の一行は、ひそかに幼い安徳天皇をお守りしながら、この祖谷の地にやって来た。そして、山深い祖谷の地で、平氏再興の望みをつないでいたと。 徳島の郷土料理「でこまわし」を楽しんだのであった。 祖谷(いや)の粉(こ)ひき唄を想い出しながらこのかずら橋を後にしたのであった。 ♪♪祖谷のかずら橋ゃ 蜘蛛の巣〈ゆ〉の如く 風も吹かんのに ゆらゆらと 吹かんのに 吹かんのに 風も風も吹かんのに ゆらゆらと♪♪♪♪祖谷のかずら橋ゃ ゆらゆら ゆれど 主と手を引きゃ 怖くない 手を引きゃ 手を引きゃ 主と 主と手を引きゃ 怖くない♪♪

2015.10.02

コメント(0)

-

今治城

太山寺から瀬戸内海沿岸を走り今治城に到着。今治城は慶長7年(1602年)、藤堂高虎によって築城開始され、慶長9年(1604年)に完成。別称「吹揚城(吹上城)」。山里櫓が目の前に。山里櫓は二の丸西隅に立つ二重櫓で武具や古美術品が展示されていると。今治城の構造は、三重の堀に海水を引き入れた特異な構造で、当時は海から堀へ直接船で入ることができるなど海上交通の要所今治らしく海を最大限に活用した城となっている。高松城、中津城とともに日本三大水城の一つに数えられているのだ。 内堀は全国的にみても広大な水堀で海水が流入する仕組みになっていると。左に山里櫓、右に天守。今治城の再建天守は、当初の建築の実在について明確な資料が少ないため、史実に基づかない模擬天守とのこと。昭和55年(1980年)に5層6階の天守が鉄筋コンクリートで建てられたのだと。今治城跡と刻まれた巨大な石碑。 北東の入り口の両側は堀池になっていた。橋を渡り入城。 橋の上からの御金櫓。 正面の石垣には巨大石が。 虎口には侵入者を阻む分厚い鉄御門(くろがねごもん)が。ここは二の丸の表門。巨大な枡形や付随する多聞櫓によって厳重に守られていた。平成19年に、この鉄御門が再建されたのだと。 今治城 案内図。内堀が広大な水堀になっていることが理解できるのであった。銅像は今治城を建てた藤堂高虎。彼が初代城主。藤堂高虎は築城の名手で今治城のほか宇和島城・篠山城・津城・伊賀上野城・膳所城なども築城していると。築城・開町400年を記念して、平成16年にこの藤堂高虎の銅像が建立された。 多聞櫓。天守閣の横には神社が。 本丸跡にある吹揚稲荷神社 赤い鳥居が美しかった。 正面右から見た本丸。典型的な鉄筋コンクリート製の天守閣 。中は博物館になっている。最上階に登ると瀬戸内海まで見えるのだ。鉄御門を城内から。 勘兵衛石勢威を示す鏡石。 今治城の築城奉行を務めた渡辺勘兵衛が名前の由来となっているのだと。 再び駐車場からの今治城。

2015.10.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1