2015年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

大涌谷へ

我が社の仙石原にある保養所のわが部屋からの光景。多くの社員家族や友人が車で来て、宿泊していたことを再確認。 朝食はバイキングスタイル。 大涌谷へ向かう。仙石原のススキ草原。草原内に雑木が増えるのを防ぎ、景観を守るために3月中旬~下旬にこのススキを燃やすのです。大涌谷に向かい坂道を上っていくと、霧が出てきて前方がホワイトアウト寸前に。 大涌谷駐車場に到着。 大涌谷と姥子、芦ノ湖を結ぶハイキングコースがあるのです。大涌谷から姥子間は、徒歩35分ほど。ブナ、カエデ、ニシキウツギ、アセビなどが密生し、四季折々の美しさを見せる林の中には3千年前に大涌谷が崩れた時に出来た流山(ながれやま)という巨石が点在しているのです。箱根火山は現在も生きている火山であり、将来噴火する可能性があるのです。そしてここ大涌谷周辺では、人体に有害な火山性ガス(硫化水素、二酸化硫黄)が発生しているのです。 階段を登り、噴煙地まで。 階段を降りてくる観光客は、皆中国語を喋る人々。まるで以前旅行した中国・九賽溝か黄龍を観光している気分に。モクモクと上がる煙は、迫力満点!。大涌谷特有の酸性熱泥でゆでた「黒たまご」の状態を確認する係員。 温泉に含まれる硫黄と鉄が化学反応し、真っ黒なゆで玉子ができるのです。「黒たまご」を食べると寿命が延びると。「7年寿命が延びる」は7という数字が七福神など縁起の良い数字として使われるため、いつの間にか言われ始めたもの。 もちろん、黒たまごを購入。大涌谷の黒たまごは、出来立てホカホカで販売。そのため、その日に製造したものだけを販売しているのだと。白濁した硫黄泉。 有名な「黒たまご」に因んで作ったソフトクリームを購入。見た目は凄いですが、味は普通のバニラ味。 黒たまごのオブジェ。正面から見ると「大涌谷」の文字が刻まれていましたが、横から見ると単なるデカイ黒たまご。 大涌谷の見学を終え、帰路に。宮ノ下、富士屋ホテル前を通過。1878年(明治11年)創業の老舗ホテル。国道1号に面しており、年始の箱根駅伝中継では選手の位置関係を表現する際に使われることもある箱根のランドマーク的な存在。 函嶺洞門は、箱根町の国道1号線にある落石防止の為に造られた洞門。1931年に竣工した建築物で、当時としては珍しく鉄筋コンクリート製のシェルターで、王宮をイメージして造られたと。この函嶺洞門は毎年1月2日~3日に実施される東京箱根間大学駅伝競走(箱根駅伝)のコースだったが、バイパスの完成で2014年2月7日から通行止めになったことに伴い、第91回大会(2015年)から函嶺洞門バイパスを通るコースに変更されたのす。バイパスから通行止めになった函嶺洞門を撮影。やや淋しそうな函嶺洞門。箱根湯本駅前を通過。箱根湯本駅の周辺にはペデストリアンデッキが。そして茅ヶ崎の旅友のご自宅に到着し、置いておいた我が愛車で12時前には自宅に戻ったのであった。

2015.02.28

コメント(2)

-

西伊豆から仙石原へ

下賀茂温泉の河津桜の見学のあとは、136号線、マーガレットラインを利用し西伊豆を目指す。伊浜夕日ヶ丘展望広場から妻良湾そして手前には宇留井島が穏やかな西伊豆の海の中に浮かんでいた。 波勝崎方面。 夕日ヶ丘展望広場から下を見ると、伊浜海岸全体を見ることができた。伊浜は海が綺麗で、波も穏やか。マーガレット栽培の多くの温室が見えた。夕日が丘公園の『五猿のご縁の像』。5匹目は中央の母猿がお腹に抱いていました。駿河湾を楽しみながら北に向かう。烏帽子山は、標高160メートルを越える高さにそびえる火山のあと。海から急傾斜で立ち上がる烏帽子山の姿は大迫力。 伊豆の長八美術館は、左官の名工入江長八の偉業を後世に伝えるため昭和59年にオープン。長八の漆喰鏝絵は、左官の技術に日本画の狩野派の技法を取り入れ、西洋のフレスコに勝るとも劣らない独特な壁画技術として芸術界でも高く評価され、また美術館の建物も「江戸と21世紀を融合した建物」として注目されているのだと。 賀茂郡西伊豆町田子にあるトンネル手前の河津桜が満開状態。恋人岬に到着。 ここは愛の鐘を鳴らす西伊豆の景勝地。 この先の恋人岬にはラブコールベル(愛の鐘)と呼ばれる鐘が設置されており、この鐘を3回鳴らすと恋愛が成就すると。オジサン達はラブコールベルには既に興味なしで引き返したのであった。 ピンクの濃い土肥桜も満開。 土肥桜とは、開花期が早く12月中旬からつぼみがほころび始め、開花期は12月20日頃から2月中旬までと長く楽しめる桜。花びら全体が紅く染まって見事!花梗が長くて枝には6~7個の花が咲くのが特徴的。 更に車を進め、天城ドーム下を通過。愛称は、BIG-SUN(ビッグサン)。ソフトボールの日本代表チームの強化合宿に頻繁に使われていると。大きな菜の花畑。 そして三島から一号線で箱根峠を越え、芦ノ湖へ出る。芦ノ湖の湖岸の風景を楽しみながら、仙石原にあるわが社の保養所に17:30過ぎに到着。早速18時からの夕食を楽しんだのであった。

2015.02.27

コメント(2)

-

南伊豆町へ

河津桜の見物の後は、予定通りさらに伊豆半島を南下し、南伊豆町の下賀茂温泉の河津桜見物に向かう。約30分弱で到着。 青野川沿いの桜並木は、桜と菜の花を思う存分楽しめる絶好のロケーション。こちらの河津桜の開花も未だであるが3~5部咲き。 『第17回 みなみの桜と菜の花まつり』 が開催中。川沿いに『みんなで美しい川を育てよう 南伊豆町』と刻まれた女性の裸像がひっそりと。こちらはそろそろ満開に。 旅友は堤防を下りて写真撮影。 ピンクの美しい花が塊って。 雛のつるし飾りを土産に売っているおばあちゃん。後ろにはお孫さんの立派な7段飾りが。 おばあちゃんの力作との事。 青空も見えてきてピンクの花が更に濃く見えてきたのであった。 この木は『開花基準樹』であると。 この部分は満開に近い。 1日も早く開花したそうな蕾たち。 桜のピンク、土手には菜の花の黄色、温泉の白い湯煙と春陽気なコントラスト風景。 海鮮が食べれるオススメの店を駐車場の方から紹介して頂きました。複数ある候補の中から今回は『おか田』を選択。行ってみると団体観光客の予約で満席、1時簡以上待たなければならないとのことで断念。折りしも時間は12時。急遽、隣の店『信』に入る。 金目鯛の煮付け定食を注文。金目鯛の刺身も付いていました。 煮付けはトロリとした濃厚な煮汁が独特で、コクのあるまろやかな味で、ついついご飯を御代わりしたくなるそんな逸品でした。最後はもう一杯ご飯をもらい残った煮汁をかけてと思いましたが・・・・・じっと我慢。店の横の交差点角には一面の菜の花畑が拡がっていました。歩道橋の階段の途中から。 休耕田だった約3haに一面黄色い花が咲き誇る日野の菜の花畑。 ミツバチの訪花を探しましたが、何故かミツバチの姿を確認することは出来なかったのでした。

2015.02.26

コメント(0)

-

河津桜

駐車場に車を止め、河津川沿いに咲く河津桜の見学に向かう。河津桜とは静岡県賀茂郡河津町にて毎年2月上旬から咲き始め3月上旬までの約1ヶ月に渡り咲く早咲きの桜のこと。土産物屋は既に営業を開始。河津川沿いの遊歩道に出たが、残念ながら未だ1~2部咲き。 菜の花は満開。 イカの一夜干しが並んでいた。 さんまの丸干しも準備中。大型バスで多くの観光客も訪れていたが、皆がっかりぎみ。 唯一カラフルなのは売店。 蓮の実飾りが美しかった。 雛のつるし飾り(ひなのつるしかざり)。雛祭りの際に、糸の先に布製の人形などを吊るしてひな人形とともに飾るのだと。つるし飾りの発祥地は、ここ伊豆の小さな海辺の町、稲取温泉とのこと。河津桜の原木は5部咲き。 河津町田中の飯田勝美氏が1955年頃、河津川沿いで芽咲いているさくらの苗を見つけ、庭先に植えたのが、この河津桜原木。 当初、発見者の飯田氏の屋号から「小峰桜」と地元で言われてましたが、その後の調査で新種と判明、河津町に原木があることから、1974年に「カワヅザクラ(河津桜)」と命名されたと。原木の幹周は約115cmで樹齢は50〜60年くらい。たくさんの花が玉のように塊になって咲いていたのです。河津特産のくだもの「太田ポンカン」が鈴なりに。 足湯を楽しむ観光客。混浴でしたので私も入りたかったのですが、タオルを持ち合わせていなかったので断念したのであった。

2015.02.25

コメント(0)

-

河津町へ

この日は同僚と伊豆半島にある早咲き桜・河津桜の見物へ 。自宅を5時に出て車で茅ヶ崎の同僚のご自宅へ。ここで同僚の愛車DUKEに乗り換え、西湘バイパスを利用。途中、真鶴半島を過ぎたところでこの日の日の出に出会う。1週間前に訪ねた、熱海・糸川桜に再び出会う。ユニークな橋の先の糸川両側に、1週間前よりピンク色が濃くなったと感じる熱海桜が。 熱海・サンビーチからの朝焼け。 熱海城が山の上に。熱海沖の初島にも陽光が。 先日は見えなかった大島の姿も。 伊東にあるサンハトヤ横を通過。遠く伊豆諸島の利島(りしま)、新島(にいじま)の姿が。 利島は東京から南に約140kmに位置し、周囲約8km、面積4.12km2の小さな島。そして新島は、東京から南に約160km、静岡県下田市から南東に36kmの位置にある島。東伊豆道路を更に進む。 利島の横に小さな島が見えてきた。鵜渡根島(うどねしま)。伊豆半島から突き出た岬部にある稲取の町並みが眼下に。そして河津町入り口に到着。『花咲く温泉の里 かわづ』そして『河津桜まつり』 と書かれた歓迎の文字が。ここの河津桜は既に満開に近い状態。 見事な濃いピンクの花びら。花びらでは多くのメジロが戯れていました。

2015.02.24

コメント(1)

-

2月の電気ご使用量のお知らせ

久しぶりの太陽光発電の報告です。東京電力さんから我が家の27年2月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。 期間:1月17日~2月16日(31日間) 電気使用量 昼 : 153KWH 朝晩 : 514KWH 夜 : 577KWH--------- 合計 : 1,244KWH 金額 : 30,224円 先月1月は1,300KWH、 31,518円でしたので、-56KWH⇒-1,294円と僅かな減額になりました。 そして『余剰購入電力量のお知らせ』。すなわち東京電力(株)さんに買ってもらった電気料金です。 購入電力量 :321KW金額 :15,408円の結果。今月は14,816円の大幅赤字となりました。 売電量金の月別推移です。Web検針票スタート!のお知らせです。「でんき家計簿」の新たなサービスとして、毎月の検針票の内容をインターネットで確認できる「Web検針票」がスタートしたのです。 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(電気料金の一部)とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取りに要した費用を、電気を使用のお客さまに、電気のご使用量に応じて負担するものです。法令に基づき、平成26年度の賦課金単価(従量制の場合)は0.75円/kWh となっています。もちろん私の購入電力に対しては、0.75円/kWh を支払っていますがこれが太陽光発電売電量の一部として還元されているのです。

2015.02.23

コメント(0)

-

吾妻山へ

熱海から各駅停車で二宮駅で下車。駅の連絡橋から目指す吾妻山が見えた。 山裾には二宮町の町章が。「宮」を図案化した主体部に図案化した「二」を配し、円型と翼型とにまとめ、融和団結と飛躍伸長を象徴しているのだと。駅前には観光案内板が。 二宮小脇にある観光協会で情報収集。 吾妻山公園入り口。吾妻山公園案内図。 公園の入口に着くなり、急な石段が。300段以上あるとのこと。ぜいぜい言いながら、なんとか登り切った。 階段の後は上り坂が続く。途中山道の両脇には早咲きの日本水仙が開花中。 頂上の手前には 延長102mあるという「ローラー滑り台」が。 そして頂上に到着。目の前に富士山の勇姿が迎えてくれた。 一面の菜の花畑そして家族連れや若者たちでにぎわっていました。吾妻山公園は360度の大パノラマ。箱根、丹沢、富士山が手に取るような近さに。そして南に広がる相模湾には、真鶴半島が見えた。天候次第で大島や初島も見ることができるとのことだが残念ながらこの日は見ることが出来なかった。 菜の花と右手に富士山。富士山の勇姿はやや霞気味であったが。 1月~2月にかけて、45,000株の『早咲き菜の花』が満開になり、一足早く春の薫りを楽しめるのだ。菜の花越しの展望台。ポカポカ陽気の天気に誘われて、大勢の人が訪れ、一足早くまっ黄色の中、春気分を味わっていました。菜の花にミツバチを発見。脚に大きな花粉球を付けていました。 下山の途中に吾妻山内の浅間神社の横を通る。浅間神社の参道と鳥居。 遠く相模湾と江ノ島方面。 そして二宮駅に戻り、この日の熱海、二宮観光を終了し帰宅したのであった。

2015.02.22

コメント(0)

-

MOA美術館へ

熱海駅にバスで戻り、バスを乗り換えMOA美術館に向かう。 10分ほどの曲がりくねった坂を登りMOA美術館に到着。MOA美術館は気になっていたが今回が初めての訪問。熱海市の高台にある美術館。メインロビーからは、初島や伊豆大島、房総半島から三浦半島、伊豆半島まで180度の大パノラマを眺望できる。創立者岡田茂吉(おかだもきち、1882年 - 1955年)のコレクションを基盤に、国宝3件、重要文化財65件[1]、重要美術品46件を含む約3500件を所蔵しているのだ。 エスカレーター - エントランスから美術館本館まで約60mの高低差があり、総延長200mにおよぶ7基のエスカレーターを乗り継ぐのであった。 エスカレーターの壁面や天井は照明が刻々と変化し、色彩のグラデーションを楽しむことができるのであった。 エスカレーターの途中にあった直径約20mの「円形ホール」 。そしてまたエスカレーターを乗り継ぐ。 漸く頂上にあるMOA美術館に到着。神殿のような堅牢で荘厳な建物が階段上に。 右手の建物にはロビーや能楽堂、秀吉の黄金の茶室、レストランなどがありました。 入り口には石像が展示されていた。 この日は尾形光琳300年忌記念特別展「燕子花と紅白梅」 光琳アート-光琳と現代美術- が開催中。光琳300年忌に際して、光琳の二大傑作である国宝「燕子花図屏風」と国宝「紅白梅図屏風」を同時に展観する特別展。もちろん館内は写真撮影禁止ですので、ガイドブックからの写真転載です。国宝 『紅白梅図屛風』。HPによると江戸時代中期の画家、尾形光琳の最晩年期の一大傑作であり、後世の絵画・工芸表現に多大な影響を与えた日本美術を代表する作品。背景を省略し、梅の木と流水だけをクローズアップ。白梅の樹の大部分を画面外にかくし、紅梅は画面一杯に描いて左右対照の妙をみせます。中央に水流をおいて未広がりの微妙な曲面をつくり上げた構図は、光琳の独創とのこと。 左は白梅で老木が右側は紅梅を描くことで左右を対比させ、また左側の梅は直線的にV字の形をしているのに対して右側は川の縁の曲線と紅梅の枝での曲線でV字の形を表すなど、見事に左右を対比。そして同じく国宝 『燕子花図屏風』 根津美術館蔵。総金地の六曲一双屏風に、濃淡の群青と緑青によって鮮烈に描きだされた燕子花の群生。 尾形光琳が40代前半頃(44~45歳頃とする説が有力視されている)の作品との事。 日本の歌物語のひとつ≪伊勢物語(著者不明)≫の第九段「八橋」の場面を描いた作品。金地に栄える群青(燕子花の花部分)と緑青(燕子花の茎草部分)の軽妙明快で清々しい色彩。そして 重文 槇楓図屏風。これは俵屋宗達の槇楓図屏風(六曲一隻)を模写したものと言われているとのこと。重文 下村観山作 弱法師。盲目の弱法師俊徳丸が、梅の花の咲く四天王寺の庭で、彼岸の落日に向かって極楽浄土を観想する姿であると。平松礼二作 池の海(紅) (白)そして全国児童作品展が開催中。絵画の部の入賞作品。 書道の部の入賞作品。

2015.02.21

コメント(0)

-

熱海海岸 散策

糸川沿いの遊歩道から熱海の海岸へ出る。 多くのヨットが係留されていた。 山の上には熱海城の勇姿が。しかしこの城は錦ヶ浦山頂にある観光施設。この熱海城という城郭は歴史的に実在したものではないのである。遠く真鶴半島が。 熱海海岸手前の傾斜地に林立するビル&ホテル群。熱海サンビーチにも人影は少なかった。 海の青さも絶景。 熱海サンビーチ入口の釜鳴屋平七像両横の2本の桜も見頃。 釜鳴屋平七と妻?の銅像。安政の頃、熱海の浜で漁民一揆が起こったときのヒーローとのこと。「まぐろ網の権利」をめぐり漁民と網元との争いが激しくなり、網元の一人平右衛門の長男釜鳴屋平七が、「他の網元たちのひどいやり方に反対し漁民側に同情、網元側から脱退、漁民に味方して解決をはかった」のだと。熱海サンビーチは昭和63年6月に全面オープン。長さ約400m・奥行き約60mの人工ビーチ。 熱海サンビーチと遠く熱海城。 真鶴半島沖の三石を望遠で。 お宮の松へ向かう。 初島の姿も見えた。 貫一・お宮の像。尾崎紅葉の小説「金色夜叉」に登場する貫一とお宮。この2人が別れの場面を迎える海辺に、心変わりの許しを請うお宮と、それを足蹴にする貫一の姿の像が。この愛憎物語の舞台は、今や恋人たちのラブスポットとなっているとのこと。 お宮の松。初代「お宮の松」は、昭和初期まで「羽衣の松」と呼ばれていたが、大正8年8月「金色夜叉」を記念して、尾崎紅葉の弟子:小栗風葉の句碑「宮に似たうしろ姿や春の月」を建立したことから、 いつしか「お宮の松」と呼ばれるようになったのだと。 初代「お宮の松」は、排気ガス等の影響で枯れてしまい、現在は切り株が展示されていた。 そして熱海海岸自動車道を渡りバス停へ。 バスに乗り熱海駅まで戻り、次の訪問場所のMOA美術館へ。

2015.02.20

コメント(0)

-

糸川さくら祭り

熱海梅園で各種の梅の花を楽しんだ後は、坂を下り来宮駅前を徒歩で通過し糸川桜まつりへ向かう。 熱海市役所第二庁舎近くの神社にも桜の花が。 「あたみ桜」は毎年1月上旬~2月に咲くインド原産の寒桜の一種で、明治4年頃イタリア人によってレモン・ナツメヤシとともに熱海にもたらされ、 その後先人たちの努力により増殖が行われたのだと。 沖縄原産のカンヒザクラと関西以西に自然分布するヤマザクラとの自然雑種がルーツとされ、開花期は1月で沖縄のカンヒザクラと並んで日本で最も早く咲く桜として知られているのだと。 ひとつの枝に早期に開花する花芽と後期に開花する花芽が形成されるため、開花期間が1ヶ月以上と長いのも特徴とのこと。 川沿いには蛸の彫刻も。 梅とは違い賑やかな花々。 夜にはライトアップされると。 熱海梅園の梅、糸川の桜を楽しみ、熱海で一足早い春を満喫。 熱海市中心街の糸川遊歩道を歩きながら、濃いピンク色の花を楽しんだのです。 下を流れるのは糸川。 亀とマンボウも花見中。 二段構えに咲く花は今、花房がたくさんついて重そう。濃い紅色の花で、こちらにもメジロが蜜を吸いに来て賑やか。青と濃いピンクの共演。 川沿いの300m程の遊歩道に29本のあたみ桜。 昭和40年に開かれた「花いっぱい運動」で「あたみ桜」と命名され、昭和52年4月10日(市制40周年記念)に熱海市の木に指定されたのだと。 逆光の中の撮影。 あたみ桜基準木。 糸川にかかる橋もデザインに工夫が。 川面には既に散ってしまった花びらの小さな『花いかだ』。

2015.02.19

コメント(0)

-

熱海梅園へ(その3)

高台より。 珍しい‘石割り榊’が。石の割れ目から榊の幹が出ていました。 青空そして陽光に良く映えている紅梅そして遠くに白梅。 ややピンク色の梅花。 こちらは鮮やかな紅色。 赤い橋「駐杖橋」と白梅。中山晋平追憶の碑。大正時代から昭和初期に活躍した作曲家・中山晋平(1887-1952)が熱海に住んでいた時代の住居が熱海梅園内に移築されて一般に公開されていました。すくっと青空に向かって立つ紅梅。 終わりかけて黄色の蝋梅と後ろには紅梅。 ピンクの可愛らしい花。貫一、お宮の梅の碑。熱海といえば金色夜叉、ということで貫一とお宮が出会った梅林(梅園)には、貫一とお宮の梅が植えられていました。これらは梅園の七名木に数えられています。貫一の梅は「小田原十郎」という白梅で、お宮の梅は「紅千鳥」という紅梅。開花は未だ二。三部咲き。再び清流と白梅。 入り口付近まで戻る。 白梅の花と戯れる目白を発見。 カメラで姿を追うが動きが速い。 旨く撮れました。そして出口から退園。入ったときは見かけなかった濃いピンクのジャンパーを纏った係員の姿が。

2015.02.18

コメント(0)

-

熱海梅園へ(その2)

熱海梅園のMAP。日本一早咲きの梅、そして遅い紅葉で有名な熱海梅園。 折りしも『梅まつり』 開催中。樹齢百年を越える梅の古木を含め、59品種:472本の梅が咲き誇り 早咲き→中咲き→遅咲きと、順番に開花していくので、 お祭り期間中充分に梅を楽しむことができると。 入り口付近の『熱海梅園』の石碑と紅白の梅。 紅梅は今が盛り。熱海梅園内の初川清流。 白梅も青空に映えていました。 梅園内の小道を進む。 紅梅の赤も種類によって色合いが微妙に異なるのであった。 青を背景に白と赤、緑のBEST MIX。 迎月。園内には、梅園五橋(漸佳、迎月、雙眉、香浮、駐杖)という橋が架かっていました。橋の上から。 紅葉の木には小枝で作った主無き鳥の巣が。 紅梅をズームで。 白梅をズームで。 しだれ梅の開花はこれからが本番。 迎月と中山晋平記念館。 韓国庭園入り口。韓国庭園は、平成12年(2000)9月に当時の森首相と金大中大統領との日韓首脳会談が熱海で行われた際に、 熱海梅園を訪れ園内を散策し歓談され、日韓の友好の絆を深めた事を記念して、 日本と韓国の友好と世界平和が永久に続くようにと願い、朝鮮時代の伝統様式と手法を取り入れた庭園が整備されたとのこと。噴泉。韓国庭園では水が大切に扱われ、特に水の噴出部には意匠がこらされていました。 こちらにもおちついた門が。 堂。世俗より隠遁し、山中において詩歌を吟じ、哲学を愛する学者の生活空間として造った建物。 家屋の中には典型的な朝鮮半島の貴族(やんぱん)の蝋人形が。チャントッテ。味噌、醤油、漬物等の壺を置く場所で、台所に近い後庭に造られます。規模の大きさが家勢を表すものとされ、現在の一般家庭でも見られます と。 煙家。オンドル(床暖房施設)の排煙機能を持ち、形は住宅の構造を模しているので「煙の家」と呼ばれています。一般には住宅の後庭の花階に設置され、特に両斑(ヤンバン)の家では装飾的にデザインされています。煙家の形は四角、六角、八角、円形等で、壁面には長寿を象徴する動植物の模様や吉祥文字を瓦やレンガを使って入れています と説明板に。 友好平和記念碑。2000年9月23日に熱海で日韓首脳会談が行われ、翌24日に両国首脳が熱海梅園を訪れた。碑は日韓の絆を深めたこの会談を記念して設置されたと。碑の刻字は、森総理大臣と金大統領の直筆。 大門。両斑(ヤンバン)の家の正門は身分によって制限があり、屋根の部分の真ん中が少し高くなっている、ソスル門と、高さが同じな平大門があります。この門は、朝鮮時代中期の四柱門の平大門。以下説明板より『朝鮮時代中期の四柱門の様式で、「友好・平和」記念碑の正面にあることから格式を高く、大きな建物としました。梁の上部にある雲の形をした「雲板」は主人の精神性が雲上の如く高いレベルに達していることを表現したものです。また、入口部の柱の下部(根本)に彫られた図案は三太極という「天・地・人」の宇宙の構成原理を表現したものです。』 瓦張り土塀。瓦張り土塀は瓦で細工された塀で、下部は玉石張りに。塀の屋根瓦は韓国から取り寄せていると。 なんだか沖縄っぽく感じますが、そもそも沖縄の建築様式が大陸に影響をうけたものなのであろう。

2015.02.17

コメント(0)

-

熱海梅園へ(その1)

休日を利用して熱海梅園へ行ってきました。自宅を6時過ぎに出発。まだ日の出前で空には月が。 三日月のこの日。 小田急線で。 JRに乗り換え熱海駅に向かう。 途中、車窓から小田原城天守閣が垣間見えた。相模湾が陽光で輝き始めていた。 熱海駅で下車し、伊東線に乗り換え。熱海駅の次の駅、来宮で下車。 駅舎は改装工事中であった。駅前は南国風情?のヤシの木が中央にスクッと立っていました。徒歩にて熱海梅園への上り坂を。途中、早咲きの『熱海桜』 がすでに満開状態に。ピンクの鮮やかな更に量感がある桜。徒歩で10分ほどで熱海梅園に到着。梅園前の植栽が、赤、黄色、ピンク 、白の葉や花で迎えてくれた。時間は予定より20分以上早い8時10分前に到着。 8時30分からの開園と理解していたが、既に園内には梅の花の見物客がちらほらと。入場料300円のチケットを購入しようと券売機を探したが未だシャッターが下ろされたまま。近くの係員らしき方に尋ねると、8時半前の入場の方は無料で入園可と。早起きは300円の得 で熱海梅園に入れたのであった。

2015.02.16

コメント(0)

-

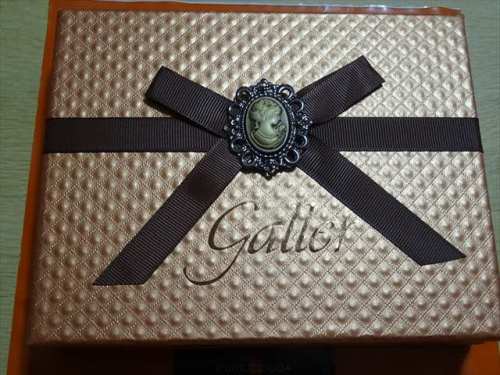

バレンタインチョコ

今年も多くの方々から、バレンタインチョコを頂きました。都内に住む長男のパートナーからも宅急便にて。 ベルギー王室御用達 Galler(ガレー)チョコレート 箱を開けてみると様々な色のパッケージに包まれたチョコが。 早速いただきました。口溶けの良いカカオの香りが口いっぱいに広がりました。そしてこちらも知人から送っていただきました。 ウィーン産のチョコがこちらも木箱入りで。ザッハトルテ。こちらも妻とご馳走になりました。以前、ウイーンに旅した時も、旅友から『世界で最も有名なチョコレートケーキ』であるとDEMEL本店でザッハトルテの生クリーム添えを食べた事を思い出しました。こちらも洒落たパッケージに。 宇治抹茶に包まれたチョコ。 そして多くの会社の同僚からも、様々なカラフルなパッケージで。 ありがとうございました。3月14日のホワイトデーを忘れないようにします。

2015.02.15

コメント(0)

-

石巻の牡蠣

宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)から仙台駅に戻る途中で近くにある『万石浦鮮かき工場』に立ち寄る。同行の同僚の奥様の友人がこの工場で働いており、新鮮な殻付生牡蠣を販売していただけると。 駐車場の前には、『かき小屋 渡波』が。震災翌年の2012年2月18日、牡蠣の加工場が全て津波で使えなくなり、殻付牡蠣の出荷をおぎなうために生産者と共同で作り上げたかき小屋・・・それが『かき小屋 渡波』渡波・万石浦産牡蠣 8個 1,000円で食べられるとのこと。万石浦鮮かき工場棟横には多くの生牡蠣が、巨大な樹脂の箱に入り新鮮な海水と空気が連続で送られていた。 シートのない箱を覗くと大きな牡蠣が袋に入れられて。工場で剥き牡蠣にするのであろうか。小分けされた牡蠣も。どなたかの予約品?暫くすると同僚の奥様の友人が車で駆けつけて下さり、発泡スチロールに大きな牡蠣を選り分けてくださいました。友人の話によると、牡蠣工場での加工も後2日で終了するとのこと。正しくラストチャンスであったのです。 巨大、新鮮な殻付き牡蠣を20個(実際は25個)発泡スチロール箱に入れて下さいました。同僚は半分の殻付き牡蠣と剥き牡蠣を購入。 自宅まで持ち帰り、本シーズン最後の生牡蠣を大いに楽しんだのでした。

2015.02.14

コメント(0)

-

宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)その2

慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)の見学を終え、2連の長い下りエスカレーターを乗り継ぎサン・ファン・バウティスタ号に向かう。下部のエスカレーターの横の壁には3.11大津波の到達レベルの表示が。 ドック楝展示室は天井付近まで津波が来たためガラスなどが全て割れてしまい、展示物の流失、流れ着いた瓦礫が室内に散乱するなどまさに壊滅状態になったと。復元船の基本資料と設計思想が説明されていた。復元船の船体は、キール(竜骨)に肋骨材110本を並べ、外板を張っていると。船体の断面は丸みを帯びており、波の衝撃に強くなっているのだ。キールは26.06mで、ベイマツの角材を使用。肋骨材は宮城県志津川町(現南三陸町)産のマツ1000本を切り、2本の角材をボルトと釘で接合したもの。外板は、牡鹿半島のスギ1300本を伐採し、最大9センチ厚の板を蒸して曲げたもの。船全体で使う木材は2239m3。約50坪の住宅64棟分に相当すると。 全長55.35m、船体長47.1m、高さ48.8mの巨大木造船。大きくてカメラに入りきれない大きさ。マスト3本のうち最も高いのが、中央のメインマストで、「貞山公治家記録」に「帆柱十六間三尺、松ノ木ナリ」とあり、当時の一間を六尺五寸とすると、32.43m。材質がマツなのは、粘りがあり風に強いからと。メインマストは船艙のキールに固定。復元船では上甲板の辺りが一番太く、直径90cm。頂部からさらに、2本目のマスト、その上にフラッグポールを継ぎ、全体で48.80mに。材料はベイマツとのこと。東日本大震災によるサン・ファン館の地震被害はほとんどなかったのだと。海沿いの施設のため津波被害が大きかった。10メートルを超える津波が押し寄せ、サン・ファン・バウティスタ号は震災の津波ではほとんど破損しなかったが、4月27日の台風の影響でメインマストとフォアマストが折れたのだと。しかし、現在マストはどちらも直っており震災前の凛々しい姿に戻っているのだ。 津波に襲われた時の慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)から撮影した生々しい写真も展示されていた。 復元船は、船尾楼・船きょう楼甲板、上層の遮浪甲板、中層の上甲板、下層の船艙と5層構造(見れるのは4層)。見事なメインマスト。 入り口から内部見学開始。 大砲。海賊などに襲われた時の為に24門積んで行ったと。この棒を左や右に倒して舵を取っていたのだ。船の後方にある、グレートキャビン。ルイス・ソテロの部屋で航海中の大切な話を話し合ったのだと。机に座るセバスチャン・ビスカイノと隣には航海士。サン・ファン・バウティスタ号は、仙台藩主伊達政宗により建造が命じられスペイン人提督セバスチャン・ビスカイノの指導のもとに造られた日本製のガレオン船なのだ。そしてその右には支倉常長。船腹には大砲が並んでいた。 サン・ファン・バウティスタは軍艦ではないが、敵の軍艦や海賊船などの遭遇に備え、このように大砲が積んだのだと。しかし、実際は危険には遭遇せず、アカプルコ入港の際に祝砲を撃ったのみであったと。天井の低い船倉。 船尾の姿。 多くの荷物が船底に。船内での食事は、乾飯(ほしいい)といった乾物や漬物など、保存のきく食物が中心であったと。寝転んで猫と戯れる人物の姿も。日本から乗り込んだ猫? 破れた帆の修理や交換用の新しい帆を作るのは大事な仕事。日本人水夫はその技術が無かった為、スペイン水夫に教わりながら行ったのだと。 帆を張る為にロープで作った格子。 メインマストの最上部には日の丸がはためいていた。 遮浪甲板前部には乗組員の食事の調理をおこなう竈があり、 乗組員180人以上の食事をこの竈で作っていたのだと。最前部の雄姿。 船首飾りは、伊達政宗が好んだという「阿吽(あうん)の竜」。 漸くサン・ファン・バウティスタ号全景がカメラに。 船尾に輝く伊達家の家紋・九曜紋。ローマ法王に謁見する支倉常長の姿がドック楝展示室の壁に。 仙台城を背景に、伊達政宗の命を受けた支倉常長の勇姿も。 支倉が渡欧している間に、日本国内では幕府が禁教令を出しキリシタンの弾圧を始めたため、当初は布教に寛容な姿勢であった伊達政宗も藩内でキリシタン禁令を発し、取締りを強化することになったのだ。すなわち、支倉が日本にいない間に状況が激変。帰国後の支倉常長については詳細が判然としていないのだと。帰国して2年後に失意のうちに亡くなったというのが定説だが、閑居して80代までひっそりと生きたという異説もあると。400年前の国際人であった支倉の生涯は遠く歴史の彼方へと消えていってしまったのだ。なお、支倉が持ち帰った品々は国宝に指定され、仙台市博物館に所蔵されているとのこと。

2015.02.13

コメント(0)

-

宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)その1

石巻の仕事を終え、宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)に同僚の案内で立ち寄る。駐車場に車を止め、見学のスタート。 サン・ファン広場。支倉常長らが見たイタリア広場をイメージして作られたのだと。野外ステージを中心に放射線状に彩られたタイルと周囲の緑が美しく調和していました。DREAM BELL 夢をかなえる鐘。 出帆400周年の節目、石巻市民団体の厚志によりサン・ファンパークの芝生広場には「DREAM BELL(ドリームベル)夢をかなえる鐘」が寄贈・設置されたと。1613年(慶長18)、支倉常長ら慶長遣欧使節一行を乗せたサン・ファン・バウティスタが太平洋へと出帆。この木造洋式帆船を復元、渡波港、石巻港を眺める海に、400年の時を経て甦った復元船が悠然と浮かんでいた。慶長使節団がヨーロッパへ旅立ってから400年という記念すべき年を迎えた2013年11月、東日本大震災津波の甚大な被害を受け休館していた「サン・ファン館」が待望の再開館。 入場券を自販機で購入し入場。 常長とサン・ファン・バウティスタに乗って航海を擬似体験できるシュミレーションシアターはこの日はお休みと。大型ハイビジョン映像に変わってテレビで同じ映像を放送していた。支倉常長の映像。 サン・ファン館内部は、「慶長使節」の歴史的偉業を、ロボット・シミュレーション装置・コンピュータ・映像・グラフィックパネルなど様々な手法で、わかりやすく紹介。 大航海時代の世界地図。 サン・ファン・バウティスタ号建造現場での様子を再現したもの。支倉常長(中央) 政宗公の名代として、日本人一行を取り仕切った。ルイス・ソテロ(中央右側) キリスト教を広めるスペイン人宣教師。語学に秀で、慶長遣欧使節を政宗公に進言したと。セバスチャン・ビスカイノ(右) スペイン大使。日本の東方沖にある金・銀島をさがすのが目的。太平洋横断航海にはスペインの操船技術が不可欠であったと。 1613年10月28日、支倉常長ら一行180余人を乗せた慶長使節船「サン・ファン・バウティスタ」は、月浦から遥かローマを目指し出帆。 一行を乗せたサン・ファン・バウティスタは、90日間の航海の後、当時イスパニア領だったメキシコのアカプルコに入港。ここから先、常長一行はサン・ファン・デ・ウルーワ、ハバナ、サンルーカル、スペインの首都マドリードへ旅を続け、ここでイスパニア国王フェリーペ3世に謁見し、いよいよローマ法王パウロ5世との謁見の時を待ったのだと。 現地で苦悩する支倉常長の表情をロボット・シミュレーション装置で微妙に表現。 スペイン王フェリペ3世は通商を認めなかったため、ローマ教皇からスペイン王を動かしてもらうためにローマまで行った。その間、支倉らの何名かはカトリックの洗礼を受けて信者となった。1615年11月、教皇パウロ5世に謁見したが、天正少年使節と異なり、正式なものではなかった。結局、ローマ教皇からの働きかけも得られず、スペインに戻り、なおも国王への面会を求めたと。ローマ字でサインした支倉常長の書類を紹介。 ソテロとともに再びスペイン国王と会見して布教と通商を希望したが「ハセクラはダテの使節であり、日本国の正式な使節とは認めがたい、また日本ではキリスト教がきびしく弾圧されていると聞く」との理由から許可されず、結果を得ることなく帰路につくことになった。メキシコまで戻った常長は、サン・ファン・バウティスタ号で迎えに来た日本人らとともにアカプルコを出航、帰国の途についた。途中フィリピンに立ち寄ったところでフィリピン政府によって「オランダ艦隊の来襲に備えるため」という理不尽な理由で船を買い上げられてしまい、帰国不可に。その後一般貿易船に便乗して長崎に着き、元和6年(1620年)8月、ようやく出発地・月の浦港に帰ってきたと。 伊達政宗が、慶長18年に支倉常長をローマとイスパニアに派遣した慶長遣欧使節について、どういう経緯で仙台藩が江戸幕府を差し置いてイスパニアとの交渉を直接行ったのであろうか。また、幕府がキリスト教を禁止していた時期になぜローマ教皇に謁見したのか。またその真の目的とは何なのかと。

2015.02.12

コメント(0)

-

有備館へ

岩出山城址の近くで昼食後は有備館(ゆうびかん)に立ち寄る。 有備館は、江戸時代の日本にあった教育施設。陸奥国玉造郡岩出山本郷(現在の宮城県大崎市)に置かれた仙台藩の学問所。茅葺きの書院造の建物が現存し、日本最古の学問所建築であると。庭園とともに「旧有備館および庭園」の名称で国の史跡および名勝に指定されている。入り口には『無料公開中』 の文字が。受付。2011年(平成23年)3月11日:東北地方太平洋沖地震で主屋が倒壊し、附属屋は壁や屋根にも大きな被害が。庭園は各所に地割れ・地盤沈下あり現在復旧工事中。よって無料開放中であると受付の女性から。 元禄4年(1691年)頃:伊達敏親(岩出山伊達氏第3代当主)により、学問所「春学館」の名で開設されたと。建物自体は、焼失した岩出山城二の丸の仮居館として伊達宗敏(岩出山伊達氏第2代)によって寛永9年(1633年)に建設されたものであるとのこと。元禄4年(1691年):城の北麓にあたる現在地に移し、有備館と改称されたのだと。震災で倒壊した有備館の修復工事のため、庭園の主役がすっぽり工事用のシートに覆われている状態。 震災前の有備館の姿も紹介されていた。しかし庭園は見事な姿を見せてくれた。 庭園は正徳五年(1715)、仙台の茶人清水道竿(しみずどうかん)が造った池泉回遊式庭園で、池とその周囲を覆う老樹の調和が見事。池中には、兜島・鶴島・亀島・茶室のある茶呑島などの小島が配され、造園の妙を見せていた。茅葺屋根はすでに工事が完了している模様。 小さな神社が庭園の片隅に。 岩出山を流れる内川から池へと水を引いているのであろう。池の水面に青空が。 被災前の秋の有備館の写真がここにも展示されていた。 池の中には見事な赤松?の老樹が。 池の水面の一部は凍結。 復旧工事の進捗を写真で紹介。 有備館から道路を隔てた有備館駅側にあった政宗公騎馬像。かつて仙台駅の2階にあったものだと。 有備館駅の案内が。「日本最古の学問所『有備館』の施設のためにできた駅」として、2002年 、東北の駅百選に選定されたとのこと。 そして、地元の協力会社の訪問の後は、石巻にある同じく協力会社に向かったのであった。

2015.02.11

コメント(0)

-

岩出山城跡

宮城県大崎市にある岩出山城(いわでやまじょう)に立ち寄ってきました。現在、城跡は城山公園として整備され、有備館のほかに曲輪跡の平坦や土塁、空堀が残っていました。駐車場横、本丸の下の郭にSLが置いてあった。 雪の坂道を滑らぬように注意しながら上る。 岩出山城はもともとは氏家氏の城館であったと。氏家氏は南北朝時代に北朝方の斯波氏に伴って奥州に来て、当地に根付いたものであるらしい。後には当地の豪族、大崎氏の家臣となっていた。当時は、この城は岩手沢城と呼ばれていた。ウィキぺディアによると 『1590年(天正18年)小田原城攻略後の豊臣秀吉は、奥州仕置を行う。 これにより旧葛西・大崎領12郡は木村吉清・清久父子の領となるが、検地・刀狩りなどへの不満から一揆が発生する(葛西大崎一揆)。 この一揆への関与を疑われた伊達政宗は秀吉により無罪とされるものの、翌1591年(天正19年)に、米沢から葛西・大崎旧領に移封されることとなる。 移封に先立ち、当時奥州の検地を行っていた徳川家康は岩手沢城に約40日滞在し、その間に城の縄張りや改修修築を行った後に伊達政宗への引渡しを行ったと言われる。 尚この時に「岩手沢」から「岩出山」へと改められた。 以後仙台城築城までの12年間伊達政宗の居城となる。』と。しかし、政宗はすでにこの段階で仙台平野への進出を目論でいたらしく、この岩出山城は政宗の「暫定的居城」として位置づけられていたとのこと。岩出山城址案内図。 城山公園には伊達政宗のコンクリート像(平和像)が。これはもともと第2次世界大戦における金属類回収令で銅像を失った仙台城跡に置かれていたものだが、1962年に移設されたものであると。 仙台城の騎馬像に対して、岩出山城の平和像は起立した形で、1954年に柳原義達が製作し、小野田セメントが材料を無償で提供したとの説明板が落下していた。 城址からの大崎市の町並み。 坂を下り内門跡付近を右に折れると小さな広場に藩士像が。 岩出山短歌クラブの合同歌碑。

2015.02.10

コメント(0)

-

再び殻付き生牡蠣

石巻に出張した折、同僚の奥様の友人の店で殻つき牡蠣を20個ほど購入し持ち帰りました。大きな牡蠣を選んでくださいました。 しかも20個お願いしましたが箱の中には25個。昨年末から、岡山からも一斗缶で殻つき牡蠣を大量に送って頂き、大いに妻や家族で楽しませていただきましたが、再び禁断症状が出てきたため購入の決断をしたのです。さっそく妻が、匠の技で殻を外して、準備をしてくれました。 大きなクリーミーな海の幸。 レモン汁とケチャップで。 そして焼き魚も。 牡蠣フライでも。サツマイモも一緒に。

2015.02.09

コメント(0)

-

今朝の日の出

早朝起床し、ポストまで葉書を出しに行きました。その帰りに東の空がオレンジ色に輝いているのを発見。部屋に戻りカメラを持って撮影場所に。我が家の前にある温室にも陽光が。 間もなく日の出の時間。 そして日の出。やや雲の上で下が。 みるみる太陽が大きく顔を出してきました。 電柱が無ければ最高なんですがそれは無理。 ズームで。 そして真っ赤な太陽に。 今日は雨が降るはずでしたが、朝は素晴らしい日の出。 温室に映った日の出も美しかったのです。 そして我が家のソーラーパネルにも漸く陽光の気配が。 温室は陽光を浴びて屋根全体がオレンジ色に変身中。

2015.02.08

コメント(0)

-

またまた青森へ

我が事業所のハードトラブル対応の為、再び今年3回目の青森行き。7:35発JAL始発便に乗るため、京浜急行で羽田空港へ。折しも日の出の時間。東の空が朝焼けで見事にオレンジ色に染まっていました。JAL便にて定刻出発。 谷津干潟と船橋競馬場。海上自衛隊下総航空基地。新川とその先の印旛沼。上は利根川そして下は手賀沼。霞ヶ浦。太平洋に陽光が反射していた。鹿島灘もオレンジ色に光っていた。その後はひたすら雲の上。揺れることもなく、青森空港に定刻より早く9時前に到着。滑走路、道路には全く雪はなかった。トラブル対策工事、試運転も旨く行き、やれやれ。 そして帰路は17:00発のJAL便。機窓からは夕焼けが。雲の上の夕焼け。鋭角のオレンジ色と翼の黒の直線。そして千葉上空へ。東京湾が黒く、そしてその周囲には東京、千葉の工業地帯の灯りが。

2015.02.07

コメント(0)

-

ロマネスコ

我が農園のロマネスコも大きく成長して来ました。ロマネスコという名前は、イタリア語での呼び名である Broccolo Romanesco(ブロッコロ・ロマネスコ、ローマのカリフラワーの意)に由来するのです。未成熟の花蕾と花梗を食用にするのです。 今年はブロッコリー、カリフラワーの生長が何故か遅いのです。カリフラワーとブロッコリーを掛け合わせて作られたと言われたりもしていますが、ロマネスコの方が古くからある植物だそうで、正しくはロマネスコからブロッコリーとカリフラワーがでてきたという説も。最も大きな特徴は花蕾の様子で、フラクタルの構造をもち見事に美しい先が尖った螺旋状の模様を描いていることです。それは螺旋状に集まっている一つ一つの塊にも同じように螺旋が出来ていて、更にその中の小さな粒にも螺旋が出来ているのが分かります。まさに自然の神秘的なアート作品そのもの。

2015.02.06

コメント(0)

-

五所川原土産

五所川原での昼食の後、近くの市場で土産を購入しクール宅急便で送付の手配を。そして翌日午後には到着。購入したのは、ボタン海老、なまこ、鱈白子そしてイカの塩辛。土産と言っても殆ど私の酒の肴。こちらはボタン海老。鱈の白子。海鼠(なまこ)イカの塩辛「浜育ち」を3個。早速夕飯時に。こちらは自分で細かく切りました。妻は海鼠はやや苦手と。酢とポン酢で。ボタン海老の名前の由来として、体色は橙赤色であるが、白い斑点が見られ、牡丹の花の様に赤いとされ、これが名前の由来として名づけられたと言われているのです。とろける舌ざわりと甘みのある最高のボタン海老。鱈の白子も生のまま酢とポン酢で。一般的にスケソウダラの白子を助子(スケコ)・マダラの白子を真子(マコ)と呼びようです。これはどちらなのでしょうか。うーーーん、ほんのり甘くてとろーりとして、酒の肴に最高。そして鍋でも。フグにも負けない美味しさ!!ご馳走様でした。2日間であっという間に完食しました。

2015.02.05

コメント(0)

-

再び青森空港へ

この日は羽田空港から青森空港経由で五所川原へ。飛行機はJAL始発便。途中は雲の上を飛行。下界の写真撮影を諦め爆睡。気がつくと雲が切れ十和田湖が右手横に。湖面凍結は全くない模様。東北自動車道。平川市役所 平賀総合運動施設、ひらがドーム。平川市の町並み。平川と102号線か。黒石市の町並み。青森県産業技術センター 農林総合研究所と右手には多くの温室が。再び東北自動車道 高舘PA付近。そして青森空港に早めに到着。いつもは陸奥湾に出てUターンして青森空港滑走路に向かうのであるがこの日は黒石市側から直接着陸したのであった。空港には同僚が迎えに来てくれており、五所川原に向かう。途中、早朝から除雪車が活躍中。幸いこの日は路面に雪はほとんど無く、アスファルトの黒い面が見えたのであった。

2015.02.04

コメント(0)

-

阿蘇山へ

阿蘇市内での仕事の途中に昼食に。阿蘇 赤毛和牛丼を注文。名物の馬刺しも。そして午後の仕事を終え、阿蘇山まで30分のドライブ。阿蘇パノラマラインを上る。一面の枯れ野原。そして前方に米塚が。約2千年前に形成された典型的なスコリア丘で、国内では最も均整のとれたものの一つ。直径は約380m、高さは約80mとのこと。そして噴煙を上げる阿蘇山が前方に。この日の阿蘇山は火口周辺警報が出ており噴火警戒レベル2。この噴火警戒レベル2発表に伴い、中岳火口から概ね1kmの範囲は立ち入ることができず、火口見学することができない。やや灰色の噴煙が不規則に。御嶽山の噴火も思い出しやや緊張。火山灰が雪解け水と一緒に。阿蘇ジオパークのバス。折しもこの日は阿蘇市市会議員選挙の真っ最中。再び巨大な噴煙が、しかし爆音はほとんど聞こえてこなかったのであった。世界最大級の大きさを誇るカルデラ(東西約17km、南北約25km、面積約350km2)の中に、噴煙を上げ続けている中岳を始めとする中央火口丘群(主に阿蘇五岳など)が存在。その中央火口丘群のことを"阿蘇山"と呼んでいるのです。阿蘇山の交番にはパトカーも待機中。再び噴煙が、大迫力。遊覧飛行のヘリコプター。火口近くは入場不可の為空からの見物か。昨年の晩秋には噴煙が火口から約千mに達し、火口内で高さ約100~200mまで噴石が飛ぶのが確認されたと我が事業所の所長から。ロープウェーも道も閉鎖されており、駐車場の車や人は少なかった。阿蘇の山を下り草千里へ。阿蘇といえば、ここ草千里。もとは、火口だった場所で、直径約1kmの円形の草原が広がっている。冬場になると、池に氷がはり、天然のスケートリンクに変わるのだと。小枝には霧氷が。草千里と阿蘇山・中岳の噴煙。そして阿蘇山とのお別れ。再び米塚が正面に。帰路も熊本空港から羽田空港へ。大阪市内か。

2015.02.03

コメント(0)

-

熊本空港へ

この日は羽田空港から熊本空港へ。バスにて羽田空港へ向かう。途中横浜マリンタワーがバスの窓から。そして横浜ベイブリッジ。富士山も勇姿を現した。横浜みなとみらい。扇島火力発電所の煙突からは水蒸気がモクモクと。羽田空港管制塔。羽田空港のシンボルの赤いスカイアーチ。8:25発ANA熊本行きを利用離陸後暫くすると窓の下には造船所の大きなクレーンが。我が家の上空から江ノ島が見えた。箱根芦ノ湖。遠く大島が。そして美保の松原。伊豆七島。利島、鵜渡根島、新島か?。そしてうとうとしている間に九州上空へ。有明海へ注ぐ川。熊本県民総合運動公園陸上競技場とパークドーム熊本。そして熊本空港へ着陸。

2015.02.02

コメント(0)

-

我が土産での夕飯

岩国に向かう途中の道の駅で土産に生山葵を購入。この日は妻が生山葵を楽しもうと夕食の準備。そしてもちろん銘酒 獺祭も切り子細工のグラスと一緒にテーブルに。この日は手巻き寿司。 妻が新鮮なネタを買ってきてくれました。 岡山から頂いた厚い黒く輝く海苔で手巻き寿司を楽しんだのです。下ろし金で山葵を擦ると独特の香りがテーブル上に漂ったのです。 チョット山葵が過剰に?。トロも上等。 手巻きにて。ホタテの貝柱も。 こちらも絶品の味。 そして獺祭も2杯、3杯・・・・・・・・・・と。

2015.02.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1