2015年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

金沢へ(寺町 妙立寺)

六斗の広見。広見というのは、藩政時代、延焼を防ぎ大火としないための町づくりの一つとして設けられたものであり、金沢のあちこちにあったと。そう言えばひがし茶屋街の入り口、柳の木があった場所が広見ではないかと思い出す。 地名は加賀国住人林六郎光明の郎等六動太郎光景に由来し、ここから六動林、六斗林、六斗になったといわれている。重要伝統的建造物群保存地区に選定されていると。 寺町界隈の案内図。 泉野菅原神社。二代利長の夫人・永姫こと玉泉院が前田家長久のため、建武元年に金沢に天満天神堂を建立し越中新川郡の浄禅寺12代住職・其阿南水を招き別当としたことがはじまり。藩政時代には月次の会として連歌を祈祷のために行っていたと。 玉泉寺。二代利長夫人であり織田信長の五女・玉泉院が、三代利常に請うて玉泉院を創建。境内の奥には、玉泉院の供養塔と言われる五輪塔が残されているとのこと。国泰寺。タカジアスターゼを開発したり、アメリカのワシントンに桜を送った人として有名な高峰譲吉博士の菩提寺である臨済宗の寺。 そしてお目当ての妙立寺(みょうりゅうじ)裏口より入る。 加賀藩第三代藩主前田利常が創建した。複雑な建築構造と外敵を欺く仕掛けから、忍者寺(にんじゃでら)とも呼ばれる。「忍者寺」は本寺院の登録商標。 妙立寺正面。 天正13年(1583年)、藩祖前田利家が金沢に入城すると、政治の理念を日蓮宗・法華経の中道精神に求め、藩を守護する祈願所を建立。寛永20年(1643年)、三代藩主利常が金沢城の近くから移築建立。 本堂は、幕命で3階建て以上の建物は禁止されていたことにより、外観は2階建てに見えるが、内部は4階建て7層になっている。 電話予約した観光客が、寺の内部見学の為行列していた。 柱には何故か象の彫刻が。 妙法弘布とは広く、日蓮の教えを一般に告げ知らせることか。 本堂の屋根の先端部分にあるギヤマン(現在はガラス)張りの見張り台。以下の写真はパンフレットより。加賀平野を遠望でき、敵の動きをいち早く察知できるとのこと。 謁見の間・主茶室。当山中、最も格式の高い部屋で歴代藩主が専ら用いた。五畳半大名茶室が附属。本堂の階段群。中2階、中々2階があり、部屋数は23、階段数は29もある。 伝説の井戸。深さはおよそ25mほど。茶水に利用される。水面上には横穴があり、金沢城へ続く逃げ道になったとも云われている。そのため、庫裏の各部屋はこの井戸を中心に構成され、どの部屋からもロープを使い井戸へと逃げることができるのだと。しかし、当時の技術では犀川を越えて地下通路を掘るのは困難とされ、横穴が金沢城へと続いているかは定かではないと 。仕掛け賽銭箱。本堂正面入り口に埋め込まれている。敵が侵入してきたときは、落とし穴として利用される。 巨大な曲がりくねった梁。雪の重みを分散するためで、北陸の豪雪に耐えるための仕組みと。 落とし穴階段。本堂の階段群にある渡り廊下に見せた階段。床板をはずすと落とし穴になり、下男部屋へ通じている。落とし穴に落ちると、階下で待ち伏せている下男により、攻撃される仕組みになっている。 本堂裏隠し階段。物置の戸を開けて床板をまくると、階段があり外へ逃げることができる。外から堂内に逃げ込む際には、板に溝が刻まれているため、引き戸を閉めることで“自動ロック”がかかり開かない仕組みになっている。 明かり取り階段。正面の突き当たりにある階段。蹴込(けこみ)の部分に障子を張って明かりを取り、外敵の足の影を見て槍などで倒すことができる。 忍者寺の見学を終え、徒歩にてホテルまでの帰路に。加賀水引の店 津田。 結納品。日本人にとって、結納や祝儀袋などに掛けられる水引細工や折型は無くてはならないものですが、津田左右吉が水引細工を始めた当時はどの折型も平面的。それを現在見られるような立体的なものへと変化させ、芸術の域にまで高めたのが津田左右吉。 水引細工の中でも大型な方の作品、牡丹(ぼたん)神名宮の樹高33m、幹周7.83m、枝幅25mの大ケヤキ。 犀川大橋。 そして見事な加賀漆器の数々。 そしてホテルに戻り一休みし。堅町にある鮮魚店へ夕食に。神戸から一人でそして車を自ら運転し来られた同年代のご婦人と同席し美味しい魚を食べながら楽しい夜を過ごしたのであった。

2015.07.31

コメント(0)

-

金沢へ(にし茶屋街、寺町)

香林坊から金沢市内循環バスを利用して野町広小路で下車。徒歩にて「にし茶屋街」に向かう。 金沢の情緒が色濃く感じられる3つの茶屋街の一つ、にし茶屋街では、今でも料亭が軒を並べて趣ある一角を作り上げている。夕刻近くに通りを行けば、出格子が美しい茶屋様式の2階建ての家並みからは三味線の音色が流れ、芸の町・金沢の夜を粋に演出すると。茶屋街中程の華の宿では茶屋様式の建物を無料で見ることができるのだ。 文政3年(1820年)、加賀藩12代藩主前田斉広の公許を得たことにより、「ひがし茶屋街」と共に誕生。現在でも料亭や芸妓置屋が立ち並び、藩政期の独特の雰囲気を味わうことができる。 ちなみに、小説家島田清次郎が幼少の頃に過ごした場所である。幸い、この時間は観光客は少なかった。 西茶屋資料館。にし茶屋街界隈にある金沢市立の歴史博物館、資料館、及び文化施設。建物は、「吉米楼(よしよねろう)」跡地に当時の造りを再現したもの。「吉米楼」は大正時代に、島田清次郎の小説『地上』の舞台となった場所。 1996年4月にオープン。2階建て構造の日本家屋で、1階は島田清次郎に関するものを中心に、2階には金屏風や漆塗りの装飾品、扇子や三味線等、にし茶屋街当時の貴重な品などが展示されていた。 検番事務所。にし茶屋街の一角にある小さな青い洋館は、大正11年の建築物。西料亭組合事務所で、当時のままの姿が残っているのだそうで、国の登録有形文化財。現在は、芸妓衆の稽古場兼管理事務所として使用されている。残念ながら内部は公開されていなかった。 願念寺(がんねんじ)。境内に松尾芭蕉の「塚もうごけ我が泣く声は秋の風」の句碑が。この句は奥の細道の旅の途中、弟子・小杉一笑の死を知って詠んだ句。小杉家の菩提寺でもあるとのこと。一笑の辞世の句「心から雪うつくしや西の雲」の句碑も建っていた。 見事な門の彫刻。西方寺。天台真盛宗の寺院。山号は恵光山(えこうざん)。加賀藩主 前田利家ゆかりの寺で、息女(菊姫)の菩提寺。藩政時代より金沢城下町に伝わるすべての霊場に指定され、願掛け=パワースポット寺院として現在も信仰を集めていると。良縁結実稲荷神。 中央は延命地蔵菩薩。 三光寺。明治11年(1878)、内務卿・大久保利通を東京の紀尾井町で暗殺した島田一良や長連豪らの集会所であったことで知られる浄土宗の寺。そのため事件の首謀者たちは「三光寺派」と呼ばれたと。山門は平成3年(1991)に石の仁王門として再建。 コンクリート製の山門の左右の石壁に仁王像が彫られていた。三光寺の住職は彫刻家とのことで、この二体の仁王像も住職が製作したもののよう。 金剛寺。開山は天正年間、前田大炊の第三子が出家し、越中(富山県)射水郡守山の海老坂に創建したことが起こり。その後三代利常の時代に現在地に移った。本堂には、能登末守城の守り本尊であったと伝えられる観世音菩薩像が安置されている。 不動尊香林寺。願掛け寺 香林寺は、慶安4年(1650年)前田藩家老青木五兵衛により建立。歴代住職は、病気やあらゆる悩みで苦しむ人々を本堂左に安置される不動明王のお力を借りられ、救済された。本堂内には、安産や子授け祈願に参拝されるお子抱き地蔵も安置されている。座敷には、人間国宝木村雨山が願掛けが叶ったお礼に残した色紙が80点展示されていると。

2015.07.30

コメント(0)

-

金沢へ(長町武家屋敷へ その2)

大野庄用水沿いを歩き、金沢市老舗記念館を訪れる。 藩政時代からの薬種商「中屋薬舗」の建物を移築した館。 大人100円を払い入館。館内には雪吊を背景にして金沢芸姑が舞っているポスターが。 美しい加賀花てまりの数々が展示されていた。金沢では娘が嫁ぐ際に手縫いの毬を魔除けとしてもたせたとのこと。 開館25周年記念特別企画「昔の薬」大展示も行われていた。 全国から寄せられた家伝生薬や秘伝薬の薬袋や効能書き、看板、個人の収集家の逸品を館蔵品とともに展示。子供の頃お世話になった見覚えのある薬袋を見つけたのであった。 金沢市老舗記念館は、藩政時代からの薬種商であった「中屋薬舗」の建物を昭和62年、金沢市が中屋家から寄付を受け、文化財的に価値のある外観を保存し、藩政時代の商家の面影を残す「店の間」などを復元するとともに、伝統的町民文化の展示施設として平成元年4月1日に開館したもの。 中屋家は、天正7年(1579)に彦兵衛が薬種業をはじめ、藩政初期から南町に店舗を構えた代表的な老舗で、特に五代藩主綱紀から御殿薬の処方を拝領し、以後代々町年寄り等をつとめた格式の高い家柄。移築前の建物は、明治11年(1878)明治天皇行幸の際に御在所とともに建築され、大正8年(1919)改築されたと。 これは漢方の製薬に用いられた「薬研」という昔の道具。鉄製の円盤に握り棒を取り付けた薬研車と、中央が窪んだ細長い舟形をした本体とで構成。窪んだ部分に各種の漢方薬の材料を入れて、薬研車を転がして粉砕し、煎じやすくするというのが本来の使い方。「加賀花てまり展」 。加賀手まりは他の地方の手まりと比べ大変雅びで華やかな刺繍が施してあり、加賀百万国の文化が色濃く残っているのだと。見事なそして華やかな刺繍色の大きな花てまり。 美しい中庭。金沢の一般中流家庭の結納品を展示。あめの俵屋。築150年を超える建物に、「あめ」の2文字が描かれた白いのれんが目印。金箔製造販売 蚊谷商店の金箔。「金上澄」 の文字。金箔の材料とのこと。原紙の表面に接着用の漆を塗り、箔を貼ったもの。この貼る作業のことを”押上げ”と言うと。 金箔切廻し。箔を細かく砕いたものを切廻し(きりまわし)と呼びます。金箔切廻しは生活の中において様々なところで 利用されおり、着物、帯、仏壇、日本酒、料理等各方面で長年の実績があるのだと。その他、化粧品(ローションやクリーム)に入れて商品化をしたり使い方は様々。「時間が心を染める街」 金沢。加賀鳶を描いたの暖簾。 見学を終え、再び大野庄用水沿いを戻る。 野村家武家屋敷跡の表示板。 野村家の見学コース入り口。 こちらが正門。長町で唯一、一般公開されている武家屋敷跡。代々奉行職を歴任してきた加賀藩士・野村伝兵衛信貞の屋敷跡を公開。加賀藩のお抱え絵師、狩野派の画人・佐々木泉景による山水画をほどこした襖や、総檜造りの格天井、ギヤマン入りの障子戸など、文化財的な評価も高い屋敷であると。昼食はせせらぎ通り商店街にある割烹 むら井。42年の歴史を持つ老舗割烹。2Fに案内されたが、お客はこの後1組のみ。落ち着いた和部屋。蕎麦、鰻丼SETを注文。 遅い昼食を済ませ、香林坊からバスに乗り「にし茶屋街」に向かったのであった。

2015.07.29

コメント(0)

-

金沢へ(長町武家屋敷へ その1)

香林坊の交差点を渡り、日銀前の交差点を再び左折すると香林坊にぎわい広場前へ。ここを右折すると長町武家屋敷入り口。 前回訪れたときには黄緑の時計塔の前には「水のアーチ」があり、水が一定の間隔で地面から出たり出なかったり、奥から出たり手前から出たりとリズミカルな動きをしていたが、この日は静かに。長町武家屋敷跡(ながまちぶけやしきあと)は、加賀藩時代の上流・中流階級藩士の侍屋敷が軒を連ねている。土塀と石畳の路地が続いており、藩政時代の情緒ある雰囲気を味わうことができるのであった。木羽板ぶきの屋根のついた黄土色の土塀や、武士窓のある長屋門が当時の面影をしのばせます。雪から土塀を守る「こも掛け」は金沢の冬の風物詩となっているのです。 武家屋敷の公衆トイレ横の土塀、石垣の案内板。 土塀部は3層構造となっており、下部は小石と瓦礫の砂質土層(小石は20~100mm)にて構成され層厚は約90cm、中部は小石と瓦礫の砂質土層(小石は20~50mm)で構成され層厚は40cm、上部は植物根を含む砂質土層(小石は10~20mm)にて構成され層厚は約30cmで、下部と中部の間には径4cm前後の貫通穴が80cm毎に水平方向に設置されている。石混じりの土塀であることから銃弾を通しにくく城砦の意味あいをもたせたようであり、高さ183cm、基礎の幅が83cmで高さ57cm、長さ282mの土塀であるとのこと。 黄土色の土塀や細い路地が当時を伝えているのです。 木塀と白漆喰の歴史を感じさせる新家邸長屋門。 幸い?観光客もまばらな通りは、落ち着いた静かなたたずまいの中で、タイムスリップ し時代劇の中にいるが如し。弁柄色の木塀も美しかった。 歴史を感じさせる旧家の門。妻の憧れの門、自宅の門にこんな門が!!と。 中庭に入れる大屋邸。金沢市指定の黒松の緑が美しかった。突き当たり角にはある九谷焼窯元 鏑木商舗(金沢九谷ミュウジアム内)。 長町界隈の案内板。 振り返っても観光客はなく武家屋敷を二人占め。 こちらにも武士窓のある長屋門 。門は漆塗り>の輝き。大野庄用水に辿り着く。大野庄用水は、今から400年前に造られた金沢市で最も古い用水であり加賀百万石金沢城の築城に大きく貢献。また、生活上の動力源(水車)、潅漑、物資運搬、防火、防御、融雪等多目的用水として、農業や城下町の生活にも重要な役割を担ったと。 戦災を免れたので、藩政時代からの屋敷や土塀が多く残る町中を縦横に流れる清流と豊かな緑に囲まれた森の都金沢は、「用水のまち」とも呼ばれていると。武家屋敷の土塀を背に流れる用水は、昔と変わらない風情と情緒を感じられたのであった。

2015.07.28

コメント(0)

-

金沢へ(主計町茶屋街、近江市場へ)

橋場町緑地の火の見櫓。明治2年版籍奉還後、廃藩置県までの間、金沢藩では、江戸で「加賀鳶」といわれた江戸藩邸のお抱え火消38名を金沢に移し、新たな常備消防を組織。その時、ここ浅野川大橋と犀川大橋詰・下堤町に建てられた火見櫓のひとつ。 藩政時代、富田主計の屋敷があったことから主計町と呼ばれたと。ひがし茶屋街 にし茶屋街と並ぶ三大茶屋街の一つであり、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている。主計町茶屋街は浅野川に面していて百万石行列の前日夜には加賀友禅灯ろう流しも行われる情緒豊かな茶屋街。 夏の園遊会「白糸川床」開催のポスター。 7月25日~8月9日の宵に開催とのこと。白糸川床は、市内観光でも人気の浅野川大橋と中の橋にかけた川岸に設ける桟敷席(4.5メートル×29メートル)で、ひがしと主計の両茶屋街の芸妓のもてなしを受けながら加賀料理を味わう。 狭い路地。紅殻色が鮮やか。こちらの紅殻格子に太陽の光が差し込み美しかった。 暗がり坂久保市乙剣宮の裏から茶屋街へと続く坂。かつて旦那衆はこの坂を下り茶屋街へ通った。昼でも暗かったことからこの名がついたと。露地を繋ぐ狭い石段では若き日の泉鏡花、室生犀星や徳田秋聲らが下駄を鳴らして降りてくるのにばったり出くわしそうな、大正・昭和初期がそのまま固まってしまったような街並が残る。観光とは無縁で、今も三味線の音だけが聞こえるそんな空間が拡がる不思議な街。あかり坂。暗がり坂に平行している坂。狭い路地にありアプローチも狭い、裏路地らしい坂。狭い路地の両側に今も残る小料理屋から三味線の音も聞こえそうな主計町茶屋街。主計町料亭組合事務所。暗がり坂を下ったところにあり、芸妓衆の稽古場になっていると。浅野川にかかる歴史を感じる木橋。川沿いには桜並木が。金沢城惣構跡。初期の金沢城下を堀と、城側に土を盛り上げた土居(どい 土塁)で二重に囲んだ防衛施設。1599(慶長4)年に内惣構、1610(同15)年に外惣構が構築されたとのこと。彦三緑地。六代加賀藩主 前田吉徳(よしのり)から藩士 遠田自省(よりみ)(勘右衛門)が拝領したといわれるツツジ(遠田のつつじ)が残る日本庭園風の緑地。残念ながらツツジは終わっていましたが、 クスノキの巨木が迎えてくれました。金沢郷土料理 壺屋 壺亭(つぼや つぼてい)。奥庭が美しかった店も散策。 この付近には3階建てそして4階建ての木造建築が多かった。趣ある木造建築がまだまだ見ることができたのであった。金沢最古級・文化財指定の大型金澤町家「壽屋」 。江戸の末期、明治、大正、昭和、平成。一世紀半の歳月を金沢の街とともにいきてきた壽屋には、5つの時代の建築が1つの建物に同居。金沢市の指定保存建造物に認定されたこの家屋は、160年前に建てられた金澤町家。国道159号線に出て歩を進めると近江町市場市姫神社口が交差点の反対側に。横断歩道を渡り近江町市場内に入る。近江町市場は、金沢市の中心部にある、主に生鮮食品などの食品と生活雑貨を扱う小売店が主体の市場。名前の由来は近江商人が作ったことによるとのこと。入り口近くにある「山さん寿司」は観光客の長蛇の列が。海鮮丼が超人気の店。繁華街の香林坊からも比較的近い。約2,8haの敷地に約170店の商店・飲食店が軒を連ねるいるのだ。 青果店も。 石川、富山県産の各種鮮魚。 天然若鮎?やや安いので養殖物? 生岩ガキもこの場で食べられます。 生岩ガキの値段は550円~1200円までサイズ毎に。1800円と高価な、しかし人気の「のどぐろ」 も見つけました。生うにもスプーンで。 屋台で鮮魚を楽しむ観光客。 バスに乗り香林坊へ。正面に金沢城大手門。しかしひっそりとしていて通る人も比較的少ないようだ。 香林坊交差点付近でバスを降りる。赤レンガの建物は石川四高記念文化交流館、香林坊三叉路のユニークなモニュメント。 ATRIOの入り口前の階段に、こんな彫刻が。

2015.07.27

コメント(0)

-

金沢へ(ひがし茶屋街 その2)

茶屋街をさらに歩くと、なぜか玄関先や軒先に「とうもろこし」がやたらとある。東山にある観音院という寺院で旧暦の7月6日の縁日の日にお参りすると四万六千日いいことがあるという行事があるようだ。その縁日で縁起ものでとうもろこしが売られるのだと、これを玄関につるすと息災延命・家内安全・商売繁盛などのご利益があると。別名 とうきびまつり。 そば処 「ほやさけ」。“ほやさけ”とは金沢弁で、“だからね…”の意味とのこと。「森八」。森八の歴史は長く、寛永2年(1625年)から390年。また、加賀藩御用菓子司でもあり、和菓子の老舗中の老舗。 ひがし茶屋街のメインストリートを一本隔てた道を戻る。「お茶屋文化館(旧中や)」の内部を見学。「お茶屋文化館(旧中や)」の玄関。旧中やは文政三年(1820)に創立されたお茶屋の建物で、典型的なお茶屋の造りをそのままに残しており、歴史的にも大変貴重な建物。 (お茶屋文化館 HPより)2階が客間で、遊芸を主体とするため開放的で押入や物入れ等がなく、座敷には弁柄の朱色や鮮やかな群青色の壁が塗られて優美で繊細なお茶屋特有の粋な造りになっていた。 (お茶屋文化館 HPより) (お茶屋文化館 HPより)庭の片隅には水琴窟(すいきんくつ)が。手水鉢の近くの地中に作りだした空洞の中に水滴を落下させ、その際に発せられる音を反響させる仕掛けで、手水鉢の排水を処理する機能をもつ。突き当りまで歩く。東料亭組合は、ひがし茶屋街のお茶屋の組合。昨年この地を訪れた折には早朝から芸妓さんが練習する三味線の音が聞こえて来たがこの日は残念ながら。再びメインストリートの「箔屋ひかり蔵」を訪ね中に入る。 1万分の1~2mmの薄さの箔は、扱い方も扱う道具も特殊。予約すれば、実際に体験出来、箔の特性や面白さをきっと実感できるとのこと。内部は純金プラチナ箔を使用したオリジナル商品が満載。金沢が誇る純金箔の技と、日本の伝統的な左官の技から生まれた、世界でもめずらしい仕上げの「黄金の蔵」に出会う。中庭にある、悠久の光を思わせる「黄金の蔵」。 純金プラチナ箔で仕上げた外壁の迫力ある美しさも圧巻。今まで難しいとされてきた純金とプラチナを合金・製箔することに成功したのだと。藍の土壁に純金箔24Kを使用して仕上げた内壁。 純金プラチナ箔を一枚一枚貼り付けたことが微かな筋から解るのであった。 現在、約99%の金箔が金沢で生産されているとのこと。開店した懐花桜玄関。ここひがし茶屋街最奥の不室屋で妻は土産を購入。ここ金沢は京都と並んで生麩・飾り麩の産地として知られる。生麩は元々中国から京都に伝来したが、金沢は古くから寺の多い土地柄で精進料理の食材として盛んに用いられたとのこと。現在も、治部煮に代表される伝統的な加賀料理に用いられるほか、菓子など幅広い用途で広く愛用されているのである。不室屋前から茶屋街の入り口方面の景観。 茶屋街にはゆかたが似合うのであった。 3人そろって蝶結び?開いた羽根の色がそれぞれ異なり愛らしいのであった。この様なレンタルの店が近くにある?それとも??浅野川に向かう。この道沿いにも歴史を感じる立派な住居が所々に。 塀の上の瓦で羽を休めている陶製の鳩も金沢の街によく似合っていた。「徳田秋聲記念館」。徳田秋聲(1871~1943)は金沢の三文豪のひとり。尾崎紅葉の門下を経て、田山花袋、島崎藤村らとともに明治末期、日本の自然主義文学における代表的作家。浅野川に架かる「梅の橋」に到着。木製の高欄と桁隠しを採用した鋼橋で、夜間にはライトアップも施されているとのこと。この橋は泉鏡花の『義血侠血』の舞台になっており、同じく泉鏡花の『卯辰新地』(1917年)では「京都の団粟橋になぞらえたという新しい小橋」として紹介されたと。浅野川の川原には野鳥が。先端が黄色の黒い嘴と赤い足を持っているのでカルガモ?「梅の橋」は全長 - 63.0m 幅員 - 4.0mの橋。桁隠しが良く理解できたのであった。

2015.07.26

コメント(0)

-

金沢へ(ひがし茶屋街 その1)

金沢旅行2日目のこの日は、ホテルでの朝食を済ませ、タクシーにて「ひがし茶屋街」 へ。浅野川大橋を渡り、東茶屋街交差点の手前でタクシーを降りる。道路を渡りひがし茶屋街の入り口に向かう。重要伝統的建造物群保存地区であり、ひがし茶屋街の名称で知られるこの地。 南北約130m、東西約180m、約1.8haで、保存地区内の建築物140のうち約3分の2が伝統的建造物であり、茶屋町創設時から明治初期に建築された茶屋様式の町家が多く残る。金沢の人気の観光地の一つ。金沢には「ひがし」・「にし」・「主計町」(かずえまち)という3つの茶屋街があるのです。お茶屋さんは「一見さんお断り」の所が多いですが、ひがし茶屋街にある「志摩」や「懐華楼」などでは、内部を見学することができるのです。そしてひがし茶屋街入口に到着。9時前の為か。人でも未だ少なく独特の情緒をかもし出していた。「ひがし茶屋街」の魅力のひとつが、町家の並ぶ街をより一層レトロに見せる「木虫籠(キムスコ)」と呼ばれる出格。出窓のようにしつらえられた格子のことで、長い時を経てもなお美しい姿を。インドのベンガル地方の赤色の顔料を用いたので、「弁柄格子」とも呼ばれているとも。赤い色味が残っていて、街全体がうっすらと赤く見えることもまた、「ひがし茶屋街」をレトロな雰囲気に。赤の中に緑の柳の葉も印象的。入り口付近からの茶屋街の景観。「ひがし茶屋街」が誕生したのは、今からおよそ195年前の文政3年(1820年)のこと。加賀、能登、越中の広大な地域を束ね、「加賀百万石」の由来となった加賀藩によって整備されたと。しかし、およそ10年後の天保2年 (1831年)に、一度廃止となった。その理由は、「茶屋」が風俗街(遊郭)だったから。これほど美しい景観の茶屋街にも、意外な歴史が。9時の開店も間近い茶屋街。 「金沢おどり」 のポスター。城下町として栄えたこの金沢には、加賀百万石の時代より長い歴史を刻んできた伝統芸能が、今でも数多く伝承されていると。中でも金沢芸妓は、磨き抜かれた伝統芸と艶やかな着物姿、そして細やかな「おもてなしの心」で、高い評価を受けていると。ひがし、にし、主計町の芸妓が勢ぞろいするのが、この「金沢おどり」。 紅茶専門店「山屋」 「山屋」の玄関の手前の天井近くではツバメが子育て中。「志摩」は国指定重要文化財のお茶屋。文政三年(1820)に建てられたお茶屋の建物で、これまで手を加えることなく、江戸時代そのままに残っており、学術的にも貴重な文化遺産として高く評価されているとのこと。お茶屋は、2階を客間とし、押し入れや物入れ等は作らず、あくまでも遊興を主体とした粋な造りとなっているとのこと。「懐華楼」。ひがし茶屋街の中ほどにある金沢で一番大きなお茶屋。金沢市指定保存建物として昼は一般に広く公開しているとのこと。「箔座ひかり蔵」。 小料理屋「藤とし」 再び茶屋街の景観。朝日に道路が光っていた。 昼は季節の御膳と甘味、夜は懐石料理が楽しめると言う 「十月亭」。妻が隙間からお客様をお迎えする小さなお嬢様を発見。 新酒が出来たことを知らせる役割を果たす杉玉が吊るされていた。 加賀麩を楽しめる「不室屋」が茶屋街の最奥に。妻は後ほど、この店を再び訪ね加賀麩をお土産に購入。左に折れ更に歩を進める。ひがしやま「酒楽」 は酒屋。「菅原神社」。菅原神社は、名前の通り菅原道真が祀られていて、茶屋町の鎮守社。御堂の前には何故か狛犬が左右に2体づつあり、御堂の扉にはしっかりと前田家の家紋である梅鉢が彫られていた。

2015.07.25

コメント(0)

-

金沢へ(金沢城公園 その2)

極楽橋に向かう。二の丸から三十間長屋のある本丸附段へ渡る所にある橋で、昔、金沢御堂に参詣する人は朝、念仏を唱えながらこの橋を渡り、夕方、日本海に沈む夕日を拝んで極楽往生を願って帰ったと云われている。擬宝珠のついた木製の素朴な橋。 金沢城内の橋ではっきり名称のついている橋は珍しいとのこと。極楽橋下の二の丸と本丸を隔てる空堀。 三十間長屋。本丸附段にある2層2階の多聞櫓。実際には26間半だと。宝暦の大火(1759年)で焼失した後、安政5年(1858年)に火薬庫として再建。金沢城に現存する長屋建築としては唯一のもの。いたる所に山百合に似たウバユリ(姥百合)の花が咲いていた。2015年3月7日に開園した玉泉院丸庭園が眼下に。饗応の場として活用された「兼六園」に比べ、藩主の内庭としての性格が強い庭園だったと考えられていると。庭園は、城内に引かれた辰巳用水を水源とする池泉回遊式の大名庭園で、池底からの周囲の石垣最上段までの高低差が22mもある立体的な造形。滝と一体となった色紙短冊積石垣などの、意匠性の高い石垣群を庭の構成要素とする、他に類を見ない独創的な庭園とのこと。 色紙短冊積石垣。石垣の上部に滝を組み込んだ特別な石垣。滝口には黒色の坪野石でV字形の石樋をしつらえ、落水の背後には色紙形(正方形の石材に加えて短冊形(縦長方形)の戸室石を段違いに配しています。城郭石垣の技術と庭園としての意匠とが見事に融合した金沢城ならではの傑作。 滝口の黒色の坪野石で作られたV字形の石樋。 段落ちの滝より望む庭園。玉泉院(ぎょくせんいん)というのは、女性の名前で、なんと織田信長の娘(4女)であると。彼女(1574-1623)は、名前を永といって、利家とまつの長男であり加賀藩2代目の利長に嫁ぎ、この場所を屋敷としたのだと。正面に一の島、そして左に二の島、三の島が。 段落ちの滝。発掘調査では、斜面を4段で流れ落ちる滝の遺構が確認されたと。江戸時代に露地役所(庭の整備管理に関する役所)があった場所に休憩所「玉泉庵」が。ここで庭園の緑を楽しみながら一休み。 正面には一の島と二の島を結ぶ橋が。 池の周りを歩くごとに景色が変わっていく面白さがあるのが、池泉回遊式庭園の特徴。 玉泉院丸庭園を後にし徒歩にて尾山神社に到着。折りしも結婚式のカップルそして親族、参列者が移動中。 巫女に先導され赤の唐傘をさして幸せそうなカップル。 尾山神社神門は、棟梁・津田吉之助の設計施工により1875年(明治8年)11月に完成。洋風建築を模した擬洋風建築の中でも中国風の混入した数少ない例の一つ。1階を木骨煉瓦造石貼付の3連アーチとし、2階・3階を木造漆喰塗りで階を追うごとに小さく作っている。各階の肩が垂直ではなく竜宮城のようにカーブしており、中国南方の寺院の門の作りになっている。神門には加賀藩の家紋「「加賀梅鉢紋」が刻まれていた。 尾山神社は、藩祖「利家」と奥方の「まつ」を祭っている神社で、元々、1599年に利家を合祀して創建された卯辰八幡宮を、明治6年(1873)に卯辰山から現在地に移して出来たのがこの尾山神社。 本堂正面には「尾山神社」の文字が書かれた「扁額」が。 和洋中の三様式が取り入れられ五色のギヤマンが綺麗で、観光客の絶好の撮影ポイント。夕刻のギヤマンが夕日に映える頃や、日没から午後10時までの明かりが点灯する頃は更に見頃であると。境内には金沢城跡の発掘調査(金谷出丸)中の場所も。 境内には前田利家の凛々しい騎馬像が。矢を防ぐ母衣(ほろ)を背中につけて。そして槍の又左の名の通り、トレードマークの大槍を右手に。お松の方の大きな碑。松は利家の正室。利家とは従兄。尾張から12才で嫁にきて2男9女を儲け、利家や加賀藩を内から助け、前田家の忠義を示すため、徳川家康のもとで人質として15年江戸で暮らし、最後は金沢城に帰り、71才で亡くなったと。加賀百万石の母と敬われているのだと。妻は尾山神社のガイドブックを購入。 神門は洋風と和風の混淆したデザインでまるで龍宮城の如し。3層目の大きな窓の色ガラスがどこから見ても美しく輝いていたのです。神門の二階に上がる階段は急。 再び正面からの鳥居、神門。 そしてこの日の観光を終了し、香林坊からバスにてホテルに戻ったのであった。

2015.07.24

コメント(1)

-

金沢へ(金沢城公園 その1)

兼六園&21世紀美術館の見学を終え広坂北交差点から金沢城跡公園の散策をスタート。 復元された鯉喉櫓台(りこうやぐらだい)。鯉喉櫓台は、主に寛文4年(1664)の修築時の姿を残す、整然とした粗加工石積みの石垣。高さは約八間(14.4m)あったが、明治40年に上部が崩され、いもり堀とともに埋めらていたと。 かつての「いもり堀」は、金沢城の南西側を囲む外堀で、明治40年(1907)、旧陸軍により上部の削平と埋め立てが行われ、その跡地は、陸軍用地を経て、戦後はテニスコートとして利用。江戸時代の堀は、幅が広いところで約40m、深さが10m以上あり、水を湛えていた。斜面は土羽で、比較的緩やかな勾配で造られており、南東端には鯉喉櫓台の石垣があったと。堀幅16m、長さは230m。 石川門を目指して、本丸の下に当たる百軒堀の石垣沿いを歩く。金沢城の石垣は全国でも珍しいほど種類に富んでいるのだ。主な石積みの種類には、「野面積み」・「打ち込みハギ積み」・「切り込みハギ積み」があり、それぞれの場所の石垣を見比べてみると面白い。石は約8キロ先の戸室山から採掘されたものを使用し、「赤戸室石」・「青戸室石」の2種類があるとのこと。百間堀(蓮池堀)縁の石垣は、豊富な刻印に特徴が。刻印は石切場で刻まれた合印と考えられ、金沢城では200種類以上が見つかっていると。諸大名が連合して石垣を作る天下普請の場合、互いの工事の受持ちを明確にするため、藩や家柄を示す記号として刻印が用いられたと考えられていると。前方左に石川門とその石垣が見えて来た。 屋根は雪が薄く積もったように白く見えた。外堀公園 前田利家公像。金沢城石川門の下から大手堀へと続く樹間の路は、かつて白鳥が泳ぐ濠の跡で、現在は白鳥路と呼ばれ、そこここに彫刻が置かれ、春は桜、初夏には蛍の名所として親しまれる散策路。ここに立つ利家公の像は、有名な金の鯰尾の兜を着けた末森城の戦い時代のもので、円熟の内にも勇猛な武将の姿を表していると。 アーチ型の鉄筋コンクリート「石川橋」を渡る。 巽櫓下から石川門土橋下までの間が百間堀。その対岸は兼六園。巨大な水堀だったが1911年に埋め立てられ、現在はこの道路(お堀通り)、および石垣直下は公園になっている。 石川門。兼六園に向かい合って建つ石川門はかつては搦手門(からめてもん)と呼ばれる裏門。白く見える屋根瓦には鉛を使用。溶かして鉄砲弾に作り変えるための工夫だったとも。 外壁に見られるモザイク模様の壁は海鼠壁(なまこかべ)。均一に並べられた平瓦を盛り上げられた白漆喰で接合。漆喰部分の盛り上がりが珍味として有名なナマコに似ているのでこう呼ばれているのだ。戦国末期には西日本を中心に枡形(ますがた)と呼ばれる入り口(虎口)が現れた。これは虎口の前面に方形の空間を設け、そこに門や口を2重に構えることで、攻撃側は桝形内部に侵入しても2番目の門に城内への侵入を阻まれ、桝形内部で守備側からの攻撃を全面に浴びることとなる。枡形には内枡形(うちますがた)と外枡形(そとますがた)がある。石川門は内枡形で、曲輪の虎口の内側に比較的大きな方形空間を造り第二の門を築く。ここに敵が進入してきたときに勢いを鈍らせ、敵は3方向から囲まれるのだ。 枡形虎口を出て三の丸広場に出る。左側が橋爪門続櫓、右側が菱櫓。その間を五十間長屋が結ぶ。 河北門は金沢城の実質的な正門。「石川門(重要文化財)」と「橋爪門」と共に「金沢城三御門」と呼ばれているが、金沢城の建物の大半が焼失した宝暦の大火(1759年)の後、安永元年(1772)に再建。この河北門は平成19年11月に復元着工し、平成22年4月まで約2年半の歳月をかけて完成。二の門を三の丸広場側から。二の門の裏には一の門、ニラミ櫓台が。こちらも屋根に雪が積もっているが如く白く美しかった。 菱櫓(ひしやぐら)。平成13年(2001年)に復元された菱櫓は、当時は大手と搦手(からめて)を見張る物見櫓(ものみやぐら)として重要な役割を果たした。 その名の通り、建物の平面が菱形(内角が80度と100度)になっており、死角を少なくし視野を大きくする効果が。建物に使用されている100本の柱にも菱形が用いられており、建設には非常に高度な技術を要したと。五十間長屋(ごじっけんながや)と手前の堀。五十間長屋の唐破風を設けた出窓は、石落としになっていた。菱櫓と橋詰門続櫓を結ぶ多門櫓(たもんやぐら)。武器等を保管する倉庫として使用されていたと。五十間長屋は外からの眺めも壮観だが、内部に入っても壮観さを感じられると。釘やボルトなどを使わない昔の製法で忠実に再建されており、見どころの一つとのことであるが、時間切れで内部には入らなかった。橋爪門続櫓(はしづめもんつづきやぐら)。天守閣を持たない金沢城では、二の丸が政治の中枢を担っていた。その二の丸の正門である橋爪門を見下ろす位置にある物見櫓がこの橋爪門続櫓。三の丸広場から橋爪橋を渡り、橋爪門を通って二の丸へ向かう人々を監視するための重要な櫓。 正面の橋爪橋を渡り一の門を潜る。橋爪門。橋爪門は、寛永8年(1631)の大火後に整備された二の丸の正門。高麗門形式の「一の門」、石垣と二重塀で囲われた「枡形」、櫓門形式の「二の門」からなる枡形門で、枡形は城内最大の規模。木造2階建ての二の門は藩政期の絵図などを基に再現し、鋲(びょう)を施した門は重厚な雰囲気を醸し出していた。2階は内部を続櫓(つづきやぐら)とつなぎ、来園者が見学できるようになっている。二の丸御殿へと向かう雁木坂という階段があったと。 二ノ丸は城内中央の郭で、周囲が530m。 慶長7年(1602)の天守閣焼失以降、城の中心は二ノ丸へと移され、藩主の居館として二ノ丸御殿が整備されていった。宝暦9年(1759)と明治14年(1881)に焼失。現在は広場になっている。 二の丸広場側から菱櫓を見る。白い屋根が美しかった。

2015.07.23

コメント(1)

-

金沢へ(兼六園 その2)

石川県立伝統産業工芸館の前を通り、成巽閣(せいそんかく)へ。 成巽閣とは、文久3年(1863年)に加賀藩13代藩主・前田斉泰が母・真龍院(12代斉広夫人)の隠居所として建てた歴史的建造物。この日は企画展 「前田家伝来 夏衣裳と調度展」が開催されていた。建築当時は、巽御殿(たつみごてん)と呼ばれたが、後に成巽閣と改められた。1階は書院造で2階は数奇屋造になっており、江戸時代末期の大名屋敷の代表的建築として、国の重要文化財に指定。兼六園から成巽閣に入るには、この赤門から。「成巽閣」の額の下には、前田家の家紋が。加賀百万石前田家を象徴する公式の御対面所として使用された謁見の間は見事の一言。花鳥の欄間を境とし上段、下段18畳からなり、格式ある格天井、折上格天井が用いられています。材には色漆、壁は金砂子の貼壁、障子の腰板には花鳥の絵が施されるという華麗で瀟洒な造り。階下の障子の腰板には様々な絵が描かれ、それが室の名前になっている部屋の数々。そして格式のある階下の書院に対して、階上は意匠を凝らした数奇屋風書院の造り。書見の間は紫の壁・白群青の天井・鉄砂の床壁・火頭窓・床柱・ギヤマンと小さな 空間を意匠が縦横に飛び交っていたのです。しかし内部は写真撮影禁止。前庭は「万年青(おもと)の縁庭園」。 二階から赤門方面の庭。 金澤神社。加賀藩11代藩主・前田治脩(はるなが)が学問の神様であり、前田家の先祖でもある、菅原道真を祀って1794年(寛政6年)に創建したのに始まり。神社には、災難除けの神である白蛇竜神、交通安全の神である琴平大神、商売繁盛の神である白阿紫稲荷大明神も合わせて祀り、歴代の藩主が兼六園を散策する際に藩内の繁栄と平和を祈願。神門は平成5年に復刻竣工。隋身様と呼ばれる神像が祀られていることから、隋身門とも呼ばれていると。神像の背面に「文政四年辛巳 献上 菅原直時 春正月吉祥日」と記されていることから、加賀藩八家・前田土佐守家7代前田直時の奉納とされると。拝殿。学問の神である菅原道真を祀った神社ということで、受験の神様として、金澤で一番人気だと。2004年(平成16年)に登録有形文化財として登録。 大量のおみくじが結ばれていた。 奉納稲荷鳥居。平成20年8月 前田家鎌倉邸より、稲荷社御分霊と共に移築奉納された鳥居。前田家に慶事があるごとに奉納されてきた縁起の良い鳥居と。 金城霊澤(きんじょうれいたく)この井戸が、「金沢」の名前の由来となった井戸だと。金城霊澤がまだ野にある沢だった頃、芋掘藤五郎という貧しいけれど正直な農夫が住んでいた。藤五郎が山から掘ってきた「芋」をここで洗うと沢山の砂金が出て来た。藤五郎はこれをひとりじめしないで貧しい人々に分け与え仲良く暮らした。この沢は「金洗いの沢」と呼ばれるようになり、「金」を洗う「沢」⇒「金沢」になったと。金城霊澤の後ろには鳳凰山が。全国の奇石、珍石を集めて鳳凰の姿に造られていたと。鳳凰山の洞窟の中には、13代藩主の斉泰により建立された金城霊沢碑があるとのこと。放生池(ほうじょういけ)。金沢神社・金城霊沢の近くにある池。かつての放水池(捉えた魚や鳥を放す池)。金城池ともいうと。ピンクの睡蓮の花。 「睡蓮」ですが、決して「水蓮」ではありません。この「睡蓮」にもちゃんと名前の由来があって、花は開いて閉じてを3回繰り返すとのこと。これを人間のサイクルに例えて 日中(開く=目覚める)夜(閉じる=眠る)というところから、「睡眠する蓮」→「睡蓮」なのだと、なるほど。石川県立美術館。石川県立歴史博物館。旧制第四高等学校(現在の四高記念文化交流館)の旧校舎を用いて、石川県立郷土資料館として開館したのが始まり。収蔵品で手狭になったため、先に移転していた金沢美術工芸大学の建物を、金沢市から譲り受け、1986年(昭和61年)に開館。 愛称が「いしかわ赤レンガミュージアム」 。こちらの赤レンガ建築は、明治42年から大正3年にかけて建てられた、旧陸軍第九師団の兵器庫であったとのこと。旧陸軍の兵器庫として全体が現存するのは、全国でも3都市だけ。新緑と重厚な赤レンガがBEST MIX。建物自体が、金沢が軍都であった歴史を伝えてくれたのです。 展示室内部に入ると、金沢城跡のジオラマが展示されていた。 妻は自由に触ってよい昔の望遠鏡で遊んでいました。 広坂の地名の由来としては、兼六園の南側にある坂道の名前からとされている。加賀藩の時代には現在の広坂周辺には武家屋敷が多く存在していた。当時、この坂道がかなり幅の広いもので次第に「広坂」と呼ばれるようになったと。 石浦神社。金沢市最古の神社。金沢城地の土地神として歴代藩主の崇敬をうけ、旧藩中家老を始め市中士民の信仰が篤かったとのこと。 道路脇の巨大な木製の歴史を感じさせてくれた灯篭。 金箔たっぷり金箔ソフトはグッと我慢。 21世紀美術館の横庭には乙女の像が。美術館の前は金沢大学教育学部付属小中学校,幼稚園,そしてその前,つまり戦前は県立第二高等女学校であったと。それを記念する像がこれ。21世紀美術館の館内に入る。金沢21世紀美術館の代表的な作品といえば、こちらのレアンドロ・エルリッヒの作品。上からのぞくと、プールの中を歩く人の姿が見えて、なんだか不思議な感覚。(※プールの中に入るには、入館料が必要) カフェレストラン "Fusion21"で昼食。私はパスタ、妻は6種の小さな丼・兼六御膳?にTRY。入場チケット売り場は若者たちでごった返していた。

2015.07.22

コメント(1)

-

金沢へ(兼六園 その1)

県道10号線 広坂交差点を横断し兼六園入り口にむかう。 兼六園は水戸市の偕楽園、岡山市の後楽園と並ぶ日本三名園のひとつであり、日本を代表する大名庭園のひとつ。 国の特別名勝に指定。中国の宋の時代の書物『洛陽名園記(らくようめいえんき)』にて、 「宏大(こうだい)」「幽邃(ゆうすい)」「人力(じんりょく)」「蒼古(そうこ)」「水泉(すいせん)」「眺望(ちょうぼう)」 という「六勝」を、すぐれた景観の代名詞として記されているのだと。兼六園は、この「六勝」すべてを兼ねそろえているということから、1822年、奥州白河藩主・松平定信によって兼六園と名付けられたと。 いくつもの池と掘りあげた土で築いた山、御亭から成る兼六園は、「築山・林泉・廻遊式庭園」と言われている。兼六園 真弓坂口より園内に。兼六園には合計7ヶ所の出入口(料金所)があるとのこと。大きな赤松が道路脇に。 そして料金所で310円の入場券を2枚購入。ところが妻が下の表示を発見。この日は65歳になって三日目。免許証を見せ、310円を返金して頂いたのです。年齢による入場無料は初体験であり嬉しいような淋しいような複雑な心境。 瓢池(ひさごいけ) 雨に濡れた苔の姿も美しかった。 園内で最も古い時代に作庭されたと言われる瓢池。池の中程がくびれて、瓢箪のような形をしていることからこの名前が付けられた。池の中には不老長寿の島、神仙島をかたどった大小二つの島が。池の中島に建つ、六重に重ねられた塔が「海石塔」。3代藩主・利常がつくらせ、金沢城の庭園にあった13層の石塔の一部を移したという説と、朝鮮出兵の際、加藤清正が持ち帰ったものを後に豊臣秀吉が、前田利家に贈ったという説があるのだと。翠滝(みどりたき)。霞ヶ池から流れ出て瓢池に注ぎ込む、園内最大の滝。高さ6.6m、幅1.6で水量が豊富。その荘厳さと迫力は他庭にはないスケールで、兼六園の中でも特に優れた庭景の一つ。別名「紅葉滝」とも。 竹根石手水鉢(たけねいしちょうずばち)。古代ヤシ類の化石で、1億3000万年前のものとのこと。 日本最古の噴水。文久元年(1861年)に造られた日本最古と言われる噴水。噴水より高い位置にある霞ヶ池を水源とし、池の水面との高低差を利用した自然の水圧で吹き上がっている。水の高さは通常約3.5mあり、霞ヶ池の水位の変化によって変わると。江戸時代の技術レベルの高さに驚かされるのであった。霞ヶ池に向かう途中にも小さな布滝(ぬのたき)が。霞ヶ池の徽軫灯籠の辺りから、蓮池庭の方へ流れる小さな滝。布を晒しかけたように見えて水が落ちていることから、布滝-布落ちと呼ばれる滝の1つ。 虎石。(とらいし)兼六園の三名石の一つ。ことじ灯籠の後ろにある、虎の形をした自然石。 霞ヶ池(かすみがいけ)。兼六園の中心部にある一番大きな池。池を中心にして栄螺山、内橋亭、徽軫灯籠、虹橋、唐崎の松、蓬莱島などの名勝が配置され、回遊しながら多様な景色が楽しめる池。手前には虹橋。霞ヶ池の北岸、徽軫灯籠の手前に架かる長さ4m99cm、幅1m10cm、厚さ30cmの一枚橋。その奥に徽軫灯籠(ことじとうろう)。脚が二股になっていて、琴の糸を支える琴柱に似ていることから名が付いたと。唐崎松(からさきまつ)。兼六園のなかで最も枝ぶりの見事な樹木。13代藩主・前田斉泰(なりやす)が近江八景の一つである琵琶湖畔の唐崎松から種子を取り寄せて育てた黒松。雪の重みによる枝折れを防ぐために施される雪吊りは、冬の訪れを告げる風物詩としても有名。雁行橋(がんこうばし)11枚の戸室石が、雁が列をなして飛んでいるように見えるところから「雁行橋」という名前が付いている。 石の1枚1枚が亀の甲の形をしているので「亀甲橋(きっこうばし)」とも。 雪見橋(ゆきみばし)。七福神山の正面の曲水に架かる反橋で、巨大な青戸室石を二つ合わせて敷いた石橋。長さ4m80cm、幅2m30cm、厚さ約3cm。 草取りのオバチャンの姿。小さな草を一本一本親指と人差し指で摘まんで引き抜いていたのであった。 明治記念之標。明治時代に起きた、西南戦争の時の県内戦死者を弔うための忠魂碑。銅像は、日本武尊(やまとたけるのみこと)。根上松(ねあがりまつ)。兼六園名物の一つに数えられる高さ約15mの黒松。大小40数本もの根が地上2mにまでせり上がった迫力の奇観を呈していました。この松は、13代藩主・前田斉泰(なりやす)が土を盛り上げて若松を植え、成長後に土を除いて根をあらわにしたものだと。 山崎山(やまざきやま)で一休み。妻は栃の実を拾い、40年前にこの場所を訪れた時も拾ったのだと感慨げ。 御室の塔(おむろのとう)。高さ約4m70cmで、塔全体は白川御影石、基壇は青戸室石でつくられている。名の由来は、京都仁和寺(御室御所)の古い塔を模倣したからという説が。沈砂池(ちんさいけ)。山崎山の裏にある蒼く澄んだ池。看板も無いし立ち止まる人もいないが、辰巳用水の取り入れ口で、園内の水源。砂を沈めてきれいな水だけを園内に流すために作られ、この水が兼六園内の曲水になり、霞ヶ池に溜まり、噴水となって吹き上がり、ひさご池に滝となって落ち、金沢城へ、金沢市内へ、と流れているのだと。

2015.07.21

コメント(1)

-

金沢へ

3連休を利用して、妻と金沢に旅行してきました。自宅を7:40に出て東海道線で東京駅に。東京駅から北陸新幹線で金沢まで。二人とも金沢まで開通した新幹線に乗るのはこの日が始めて。新幹線の行き先表示灯を写しましたが『かがやき』の文字が旨く写せません。 帰宅しネットで調べて見ると、LED行先表示器のLEDは、目に見えない速度で点滅を繰り返しており、速いシャッター速度を切ると減灯している部分が線状に消えて写るのだと。 遅いシャッター速度で撮れば、字が綺麗に写ることが多いと。 例えば最上段のLEDを点灯させ、その下の1列を点灯させ、さらにその下の1列を点灯させて……と高速に点灯・消灯の制御をしていると。 縦の表示ラインが10ラインあるとすれば、LEDの素子としては10回に1回点灯させればよいわけであり、すべてのLED素子を点灯させた場合と比較して10分の1の電力で表示させることができるため、このような制御を行っているという。 なるほど、常時点灯より点滅させているほうが節電効果があるのはわかった。でもどうしてそれが止まって見えるのだろうか? 「人間の目には残像が残ってみえます。残像が残っているうちに、再度点灯させているのでLED式行先表示器で表示している文字を読み取ることができるのだとLEDの表示が常に切り替わっているが、眼は残像を見ているのだと。 何回かTRYし漸く『かがやき』 の文字が解る写真が撮れました。利用便は9:20発『かがやき 523号』 金沢行き。車両のアイボリーホワイトは日本的な気品や落ち着きを表現。空色は北陸新幹線の沿線に広がる空の青さを表現。銅色(カッパー)は日本の伝統工芸である銅器や象嵌の銅色を表現。伝統と未来的なイメージの融合を表現しているとのこと。荒川を渡る。 東京を出発し1時間30分、 糸魚川駅を通過し富山に向かう。黒部川を渡る。 東京から2時間8分で定刻に富山駅に到着。 神通川を通過。 そして東京から 2時間28分で金沢駅に到着。金沢の玄関口である金沢駅。東広場には金沢を訪れる人に差し出す雨傘をイメージし、おもてなしの心を表わしたガラスのドーム「もてなしドーム」が。また、その正面に構えるのは、伝統芸能に使われる鼓をイメージした「鼓門」。金沢の新しいシンボル。 バスに乗りこの旅行のホテルに荷物を預けに。そして徒歩にて兼六園方面に向かう。エルフ金沢の前の黄金の女性像。 金沢21世紀美術館の建物の外にある『カラー・アクティブハウス』。オラファー・エリアソンの作品。三色のカラーガラスを曲面で組み合わせてあり、見る角度立つ位置で現れる色が変化する作品とのこと。フェルナンド・ロメロ(Fernando Romero)というメキシコの建築家の作品「ラッピング(Wrapping)」という名のオブジェ。子供が内部を登り抜ける事ができるように作られている。

2015.07.20

コメント(1)

-

夕顔

農家の蓮の花の前の畑には『夕顔』が栽培されており、白き花が。夏の夕方に開いた白い花が翌日の午前中にしぼんでしまうことからアサガオ・ヒルガオ・ヨルガオに対して命名された名『夕顔』夕顔の実を細長い帯状に剥いて加工したものはかんぴょう(干瓢)と呼ばれ、巻き寿司や汁物などに使われ食用にされるているのはご存知の通り。雨に濡れ、花びらが溶け出していました。 まだまだ元気な花も多く。 『夕顔』は『源氏物語』に登場する女性。頭の中将の愛人で玉鬘を産み,のち夕顔の花咲く粗末な家に住んで光源氏の目にとまり愛されるが,源氏とともに夜を過すうち,もののけにとりつかれて死ぬのであった。

2015.07.19

コメント(0)

-

蓮の花

我が家の近くの農家のハウスの前の水溜めの蓮の花が今年も開花を始めました。 開花したハスの花の中を覗くときれいな花托が見えます。美しい黄色。最近この花托の部分が、恒温動物のように一定の温度になるように発熱していることが分かったのだと。ハスの呼吸作用と関係がありそうだが、不思議な世界。透き通る様な淡いピンクの花びら。 蜂の巣状に見えるハスの花托になっているものも。 まだ蕾、明朝開花か? 純白の花も。 中心の花托は黄色と黄緑の競演。 そして蓮の葉は睡蓮と異なり切れ目がなし。蓮の花は仏教を象徴する花。 丸い蓮の葉は、パラボラアンテナの如し。宇宙(仏)との通信も可能か??

2015.07.18

コメント(0)

-

富山新湊浜名産の手作り昆布〆

知人から富山新湊浜名産の手作り昆布〆が送られてきました。早速、夕飯に楽しませて頂きました。白えびは、透明で淡いピンク色の姿が愛らしく、「富山湾の宝石」と親しまれているのです。その白えびの繊細で、やんわりとした味を優しい風味のおぼろ昆布で締め、より引き出していました。白えびが持つ本来の甘味を楽しむことができたのです。そしてあまえびの昆布〆。エビの甘みが昆布と相性バッチリ。かじきの昆布〆。昆布の甘みとかじき鮪の相性がなんとも絶妙!!。あっという間に完食。ご馳走様でした。

2015.07.17

コメント(1)

-

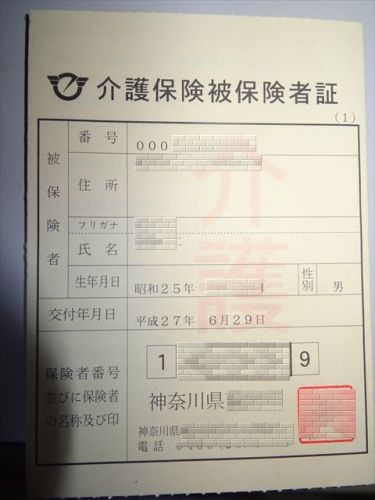

65歳の誕生日

今日は私の65歳の誕生日。市から『介護保険被保険者証』が送られてきました。65歳以上の人(第1号被保険者)に交付されるのです。新しく65歳になる人は、誕生日の属する月(月の初日が誕生日の人はその前月)に交付されるのです。来る事は理解していましたが『介護』の文字にややショックを感じたのです。介護保険料の口座振替手続きの書類も返信しました。今年の保険料は4700円×9ヶ月分=42300円とのこと。 日本年金機構からも老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るための手続きの書類も返信しました。 長男夫婦からもそれぞれ誕生日祝いのメールをもらったのです。会社から真っ直ぐ帰宅し、妻とショートケーキで誕生祝を。沖縄産完熟マンゴーも一緒に。 先日の新聞報道によると、2014年10月現在の人口推計では、日本人の人口は前年に比べ、27万3千人減り、1億2543万1千人(同0・22%減)と4年連続の減少。 65歳以上が占める割合は26%、75歳以上は12・5%となり、いずれも過去最高。 一方で、14歳以下は12・8%と過去最低で、『少子高齢化』がますます進んでいると.65歳以上は3300万人(前年比110万2千人増)に達したと。 そして私の生まれた1950年以降初めて、14歳以下(1623万3千人)の2倍を超えたと。 因みに、今年、海外旅行したアフリカ・モロッコでは、65歳以上が占める割合は6.3%と 日本の1/4以下の割合、一方で、14歳以下は26・7%と倍以上の比率であり 平均寿命に10歳以上の開きがあるのは事実ではあるが『多子若年化』の国なのである。 年内は通常勤務を続けますが、既にサラリーマン生活はカウントダウンに。とりあえず、直近の目標は2020年開催のの東京オリンピックでしょうか。

2015.07.16

コメント(1)

-

宮崎への機上からの風景

この日は、15時過ぎの便で羽田空港から宮崎空港へ。利用便は黄緑の尾翼の、ソラシドエア(スカイネットアジア航空)のLCC便。 羽田空港の管制塔からねずみ色の煙がモクモクと???・ 飛行機は離陸し東京湾で大きく旋回。しばらくすると浮島太陽光発電所とその下に浮島JCTが。 JFEスチール(株) 東日本製鉄所。右下には鶴見つばさ橋、そして横浜火力発電所の2本の白き煙突。本牧の工業地帯と首都高速湾岸線の上には三渓園そしてその先に根岸の製油所が。 雲の合間から横浜・八景島シーパラダイスが姿を現した。追浜にある大手造船所。昔と違い巨大タンカーを建設する姿はなし。 三浦半島を横断し相模湾上空へ出た。逗子海岸海水浴場そしてその上に由比ガ浜海水浴場が見えた。 逗子マリーナとマンション群そして手前には小坪漁港と相模湾に突き出した岬の頂上にある大崎公園が。 そして江ノ島と湘南海岸がはっきりと。 江の島と2020東京オリンピックセーリング競技会場に内定した江の島ヨットハーバー。 我が家がどこかに写っているのであろうか? 遠く雲の上に富士山が顔をのぞかせていた。 相模湾上空から海岸沿いを。平塚・相模川河口付近。 そして雲の上に。 そして青空が上空に。 ひたすら下方の景色が見えないまま雨の宮崎空港に到着。 フェニックスの街路樹を楽しみながら宮崎市内のホテルに向かったのであった。 そしてホテルの部屋からの翌朝の風景。この日の仕事を終え、帰路へ。宮崎空港内には『第10回 モク・オ・ケアヴェ・インターナショナル・フェスティバル 日本大会 in 宮崎』の宮崎開催の案内表示が。『宮崎ブーゲンビリア空港』の垂れ幕そして各種の祝、おめでとうの垂れ幕も。土産物屋を散策。宮崎産完熟マンゴーが並んでいた。ハウス栽培されている完熟のアップルマンゴー・『太陽のタマゴ』。そして大粒の日向夏も。でも購入はじっと我慢。予定通り帰路もソラシドエア(スカイネットアジア航空)のLCC便。飛行機が動き出すと突然の豪雨が。そして帰路もひたすら雲の上。こちらも大雨の下、無事羽田空港に到着。

2015.07.15

コメント(1)

-

我が家の庭の花々

梅雨のこの時期、我が家の庭に様々な花が開花しています。まずは様々な色のグラジオラス。風雨に弱く、花がすぐ倒れてしまいますので、支柱や紐で。 各種単色、混合の花が日々楽しませてくれています。 そして百合の花々も負けじと。 玄関横に移植したアスターの花。 開花期がちょうどお盆の頃に当たり、切り花として持ちも良いので日本では夏の供花としてよく利用されます。我が家の前の農家の方の畑でも栽培されている花。そして庭の片隅には、昨年の種がこぼれて発芽し成長したひまわりの花も。今朝も太陽に向かって挨拶をしていました。

2015.07.14

コメント(1)

-

海の幸、山の幸

今年も知人、友人、子供達から、各種海の幸、山の幸を送っていただきました。まずは『活きウニ』美味しい物を食べさせたい執念、熱い想いが伝わって来たのです。実に有難いことなのです。感謝感謝!!スプーンで掬ってクチに運んで、美味に感動。そして各種『さつま揚げ』。朝食に、そのまま、あるいは軽く焼いてショウガ醤油やからし醤油を付けて楽しませていただきました。そして山の幸は『佐藤錦』。 本場山形産のさくらんぼ。 箱を開けると、美しい紅色、赤い宝石ルビーが。赤みや甘みが強くみずみずしいのです。太陽からの栄養をたっぷりともらって大きく育ったサクランボの味はは格別。やめられないとまらない!!。そして再び『塩うに』 。うに一粒、一粒感じられる「うにみそ」。ご飯やビールのつまみとして、美味しくいただきました。そして日干しの『いさき』も。 皆さん、お心遣いありがとうございました。夫婦で楽しませて頂きました。ご馳走様でした。

2015.07.13

コメント(1)

-

我が家の庭木の手入れ

今年も我が家の庭木の手入れを植木屋さんに依頼しました。以前は、妻が低木をそして私が脚立や梯子に乗り、素人の真似事で土日に少しずつやっていましたが年齢とともに作業が危険となり、もちろん出来栄えも・・・・。何を手本とするでなく見よう見まねで、見苦しさを感じた時に徒長した枝や葉張りを抑える程度の切落としが殆どでした。 今回も妻が植木屋さんから見積もりを取り、依頼しましたが梅雨による天候不良で延び延びになっていましたが漸く来てくれました。植木屋さんが入る前の玄関前の五葉松です。3人で1日の作業、そして切り落とした枝や葉は全て見事に片付けてくれトラックに積み持っていってくれるのです。玄関先にある五葉松の芽摘み、剪定作業です。大分スッキリしました。横の道路沿いの柘植の生垣です。春先から新芽が出て枝が成長し道路側にそして上部も凸凹で見苦しくなっていました。エンジン駆動のヘッドトリマーで見事に刈り込み。家の横の農園との境の生垣もスッキリしました。棕櫚の樹の先端にあった枯葉も取り除いてくれました。門の横の柘植も美しい曲線美に復活。門の周辺を前の道路から。田舎の一戸建ての平屋らしくなってきました。出来栄えを見てみると、切り戻し剪定と枝の透かしの必要性が十分理解できましたが定年退職し時間に余裕が持てても、低木については自分でやろうと思いますが中高木ににつては、費用は発生しますが、安全性、作業品質上、プロに任せるのが良いことを再認識したのでした。

2015.07.12

コメント(0)

-

今年初めての蜂蜜しぼり

今年になって初めての蜂蜜搾りを先日行いました。蜜蜂と格闘し、巣にいた蜜蜂嬢を箒刷毛で払った後、蜜のぎっしり溜まった巣碑を巣箱に入れて家に持ち帰りました。働きバチが花から集めた花蜜は、実は、蜂蜜ではありません。巣へ持ち帰った花蜜が働きバチたちによって熟成・濃縮されて、はじめて蜂蜜となるのです。まず、働きバチは、胃のそばにある蜜嚢(みつのう)というところに花蜜を貯めて巣に持ち帰り、巣の中で待っていた別の働きバチに口移しで蜜を渡すのです。このとき、働きバチの体内の酵素の働きで、花蜜の成分であるしょ糖が果糖とブドウ糖へと変化。つぎに、 蜜を受け取った働きバチは、蜜を貯蔵するための小部屋へと運び、花蜜の水分を蒸発させるために羽ばたきで風を送ります。34℃前後という巣の中の高温も、はちみつへの熟成・濃縮を促進。こうして完成したはちみつは、蜜ろうでフタ(蜜蓋)をして貯蔵され、保存用の食料となるのです。これを私が中間搾取しているのですが・・・・・。この日の主役はわが妻。妻が熱水で暖めた包丁で巣蓋をそぎ落として行きます。蜜蓋の下には、濃縮された蜂蜜がぎっしりと詰まっていました。 こちらの巣碑は比較的新しく、真っ白な巣蓋でその下の茶色の蜂蜜の色が滲み出ています。 妻も今や蜜蓋剥ぎは巧みの技。 巣碑の両面の巣蓋を剥がしとり、2枚1SETで遠心分離機に入れます。最初はゆっくりと回転させ、次第に回転を早め蜂蜜を遠心分離しします。次に巣碑を裏返し反対側の蜂蜜を遠心分離。この一連の作業をもう一度繰り返し完了。 次第に多くの蜂蜜が遠心分離機のタンクの底に溜まって来ました。 下部の出口バルブを開け2段の金網で蜂蜜の中に混入している蜜蓋の破片等をしっかり除去します。 1段目の金網上の濃縮蜂蜜。 この日は、長男夫婦が、友人御夫婦を連れて手伝いに来てくれました。お二人とも蜂蜜しぼりは初体験とのこと。 ご主人は真剣そのもの。 奥様も大分要領を習得された模様。 そして長男夫婦もお揃いの帽子で参戦中。 仲良く遠心分離機を回していました。長男はやはりタンクの揺れを抑える補助業務?? そして、パートナーの遠心分離機の回転速度の見事なコントロールに既に『脱帽』か?琥珀色に輝く濃縮された蜂蜜です。 この日の成果は10Lタンクに2本。 この状態で暫く放置し。小さな蜜蓋の小片等を沈殿させます。 今年も妻がネットで購入した瓶を熱湯消毒し蜂蜜を充填。 『Jinさんのおいしい蜂蜜』 のラベルを張り、ビニール袋に入れ完成です。お陰で既に多くのリピーターの皆様から御予約頂き完売状態です。ありがとうございました。9月にもう1回採蜜予定です。

2015.07.11

コメント(7)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(識名園、帰路へ)

今回の沖縄旅行の最後の訪問地は『識名園』 。識名園入り口。チケットを購入し内部へ。 2000年に世界文化遺産に登録。 道は石畳により舗装されていて、木々の生い茂る中を進んでいきました。識名園の番屋とガジュマルの根。 順路通りに進むと右にあるのが通用門。相方積みで綺麗に整えられた石垣の間に、木造の門がしつらえてあります。屋根は定番の赤瓦。この門は賓客以外の一般の人達が出入に利用。逆光でしたが。 更に少し奥に行ったところにあるのが同じような造りの正門。少しだけ通用門よりも大きめ。こちらは来賓、王族専用とのこと。育徳泉。石組みの上の段には石碑がおかれていて、右が1800年尚温王の冊封正使趙文楷が題した育徳泉碑。左は、1838年に尚育王の冊封正使林鴻年が題した「甘醴延齢碑」。両方共大戦で一部破壊されてしまったために、1980年に拓本を元にして再現。識名園では、「心」の字をくずした池の形(心字池)を中心に、琉球風御殿や、築山、花園などが築かれていました。 御殿(ウドゥン)が前方に。識名園御殿から望む庭園。琉球王家最大の別邸で、国王一家の保養や中国皇帝の使者である冊封使(さっぽうし)の接待などに利用された。18世紀の終わりごろに造営され、池の廻りを歩きながら景色の移り変わりを楽しむことを目的とした「廻遊式庭園 (かいゆうしき庭園)」。琉球王国当時の上級階級が住んでいた民家のような造りで、約159坪の赤瓦木造の平屋。家の周りを板張りの廊下が囲んでいました。廊下までは自由に上がることができ、廊下に腰をかけて庭園を眺めながら、のんびりとした時間を過ごすことが出来たのです。池の向こうに見えたのは六角堂。 少し反り返り気味の屋根はいかにも中国風。以前はこの場所に普通の四角形の東屋が立っていたようで、堂内には古い写真と書に興味深い文が書かれていると。石橋。御殿から出て池を渡る道を行くとアーチ状の石橋た二つ掛かっていました。同じような造りですが手前のものは整形されていない石で組まれていて、奥のものは綺麗に加工された石が組まれていました。 石橋の上からは、御殿の建物のいくつかの美しい屋根が並んでいる様子を見ることができ、それが池の水面に映り見事な景色。 そして池の周りを周遊。石橋越しの御殿も絵になる風景。 二連の石橋を再び。 池の水面にはアメンボの集団が。 船着場。池で舟遊びをした時に船を揚げる場所。 識名園の見学を終え那覇空港へ。ターミナルビル出発ゲートの南北に設置されていたステンドグラス。沖縄らしい絵の、彩色豊かなステンドグラス。ブルーの色が涼しげに感じられた。そしてこの便で羽田空港へ。 天候にも恵まれ、沖縄にある全ての世界遺産と日本百名城に登録されている3城を訪ねる格安の旅を、旅友と大いに楽しむ事が出来たのであった。そしてこの時期、「慰霊の日」を間近にした中で、太平洋戦争における「唯一の本土決戦」とも言われる沖縄戦の悲惨な現実を再認識しながら、戦争が終わって70年、しかし、あの戦争を体験した人にとっては戦争はまだ終わっていないという現実も多くの遺跡やパネル、ビデオから強く感じたのであった。

2015.07.10

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(玉陵(たまうどぅん)

玉陵(たまうどぅん)を構築したのは、琉球王国第二尚氏王統の第3代国王・尚真王。50年にわたって王位に在り、琉球王国の最盛期を現出。地方の按司(豪族)らを首里に集居させて中央集権化を図るなどして、王権を強化した人物。 昭和47年に玉陵墓室石牆(たまうどぅん ぼしつ せきしょう)が国指定有形文化財建造物に、玉陵は国指定記念物史跡に指定。また、2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録。 チケットを購入し最初に奉円館(ほうえんかん)に入る。地下1階は資料展示室になっていて,玉陵の概要や玉陵内部の様子が展示説明。 歴代の王の納骨の壺の写真。 お墓の 内部のミニチュア模型や遺品が展示されていました。金属製品の遺品の数々。 パンフレットより玉陵配置図。資料展示室を出て、玉陵に向かう。両側に木々が植えられたまっすぐな道を進むことに。 ガジュマルの樹。 幹は多数分岐して繁茂し、囲から褐色の気根を地面に向けて垂らしていた。垂れ下がった気根は、徐々に土台や自分の幹に複雑にからみつき派手な姿に。ガジュマルの名の由来は、こうした幹や気根の様子である「絡まる」姿が訛ったという説が。 右に石塀が見えて来た。ここが世界遺産 玉陵。正面の小さな入口。 そこから入ると綺麗に掃き清められた広場に出た。 外郭内の左隅にあった玉陵碑(タマウドゥンひ)この碑文は1501(弘治14)年に建てられたもので、タマウドゥンに葬られるべき人々を規定したものとのこと。尚真王他8人の名が記され、この書き付けに背くならば、”天に仰ぎ、地に付して祟るべし”と結んでいると。碑文には長男・次男の名が見えず、王室内に勢力の対立があり、廃されたと見られていると。 内郭に入る中門。玉陵は中門のある壁に仕切られて形で外郭と内郭に別れている1501年、尚真王が父尚円王の遺骨を改葬するために築かれ、その後、第二尚氏王統の陵墓に。墓室は三つに分かれ、中室は洗骨前の遺骸を安置する部屋。創建当初の東室は洗骨後の王と王妃、西室には、墓前の庭の玉陵碑に記されている限られた家族が葬られたと。全体のつくりは、当時の板葺き屋根の宮殿を表した石造建造物。墓域は2.442m2。 沖縄戦で大きな被害を受けたが、1974年から3年余りの歳月をかけ、修復工事が行われ、往時の姿を取り戻して今日に至っているのだと。 玉陵は中室、東室、西室の3つの建築物に分かれている。中室は葬儀の後、当時の琉球の葬制に基づき遺骸が骨になるまで放置し、数年後に骨を取り出して洗骨。洗骨した後に遺骨を骨壺に収め、王及びその妃の骨は東室に納められ、他の王族は西室に納められた。建造物の外は外庭、中庭に石壁で仕切られ、中庭には珊瑚の破片が敷き詰められていた。こちらが西室。東室。 玉陵の屋根には墓守護のため3匹の石獅子が設置されていた。陵墓に向かって左側の屋根にいる獅子は子獅子を抱いていました。 右側の塔の屋根には、玉紐をくわえて玉で遊ぶ獅子が。どちらの獅子も表情がユーモラスで、沖縄に数ある石彫刻の中で最もユニークで異彩を放つ逸品と言われていると。 東の御番所(あがりぬうばんじゅ)。 沖縄戦前までお墓を守る番人がお墓の管理をしていたと。王国時代には墓参りに来た王様が休憩をしたところでもあると。 西の御番所の部屋割を描いた図を反転させると、ほぼ柱の位置が一致。そこで、遺構や写真などを元に分析し、この東の御番所を復元したのだとのこと。

2015.07.09

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(首里城 その2)

首里城の上空からの配置図(パンフレッドより) 漏刻門(ろうこくもん)。首里城第三の門。「漏刻」とは、かつて櫓(やぐら)の中に水時計が置かれていたことに由来。晴天時には門の東方約20メートルの所に設置した日時計「日影台(にちえいだい)」、雨天時は櫓の中の水時計を用いて時間を計っていたと。 門のつくりは瑞泉門とほぼ同じ。広福門(こうふくもん)。別名「長御門(ながうじょう)」と呼ばれた首里城内郭の第四の門は、木造建物の中央が門になっていた。広福は「鎮まる」の意味の名詞で、「鎮まる」には「長い」という意味もあることから、「中山は治世よく永(とこ)しえに」との願いを込めて付けられたと。首里城北殿の屋根が見えた。御庭を挟んで、南殿と向き合う。ニシヌウドゥン(北御殿)ともいい、中国側からは議政殿と呼ばれた。南殿より創建は古く、冊封使歓待のための建物だが、普段は評定所に使われた。南殿の和風に対し、中国風の装飾が施されていると。廣福の文字が。「廣福(こうふく)」とは、「福を行き渡らせる」という意味もあるのだと。創建年は不明であると。明治末期頃に撤去され、1992年(平成4)に復元されたと。 奉神門 その下には下之御庭。「神をうやまう門」という意味で、首里城正殿のある「御庭(うなー)」へ入る最後の門。1562年には石造欄干(せきぞうらんかん)が完成したという記録があることから創建はそれ以前。その後1754年に中国の制に倣い改修した。建物は明治末期頃に撤去されたが、1992年(平成4)に外観が復元された。現在は公園管理のための施設として利用。 首里城全体平面図。 奉神門の出入口は3カ所あり、中央の高い門は国王や賓客が、左右の門は家臣たちが利用したといわれると。 旅友と二人とも今回が初めての訪問ではないため、今回はその先にある正殿には入らず。琉球舞踊の魅力を存分に堪能できるイベント案内のパンフレット。 琉球舞踊は,18世紀から19世紀中頃にかけて,琉球王国で大成した古典舞踊と,その演技技法を基礎に明治以降に庶民の風俗を取り入れた雑踊に大別されるとのこと。中国語の案内も。それにしても今回の旅行時には、台湾人?の多さに驚いたのであった。 首里城のトイレの手洗いの蛇口はシーサーの口。 この日も梅雨明け後の青空が広がっていた。 眼下に久慶門そして歓会門が。 久慶門は首里城外郭の北側に位置。別名、「喜び誇る」を意味する「ほこり御門」とも言われています。国王や外国の使臣など男性が使用する正門の「歓会門(かんかいもん)」に対して、久慶門は主に女性が利用する通用門の役割を担っていたと。作られたのは1477〜1526年の尚真(しょうしん)王の時代。1983年に復元。門の下には難しい顔をした儀仗隊の衣装?の人物が。

2015.07.08

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(首里城 その1)

首里城に到着し車を駐車場に置き見学開始。旅友のSさんはここ総合案内所で日本百名城スタンプをGET。 私は既に2012年にGET済み。首里城公園総合案内図。民族衣装をまとった女性と記念撮影は有料。 首里城(しゅりじょう、スイグスク)は、沖縄県那覇市首里にあり、かつて海外貿易の拠点であった那覇港を見下ろす丘陵地にあった城。1429年から1879年までの450年間に渡り琉球王朝の王城で、沖縄県内最大規模の城(グスク)であった。戦前は正殿などが国宝であったが、1945年(昭和20年)の沖縄戦と戦後の琉球大学建設により完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っている.守礼門(しゅれいもん)。 守礼門の「守礼」とは字の通り、礼を守る、礼節を守る、という意。「琉球国は礼節を重んずる国である」という意味で、琉球国王は、ここで、中国からの使者「冊封使」を出迎えたとも伝えられている。最初の門は、1527~55年在位の第二尚氏4代目尚清王(しょうせいおう)代に建築されたといわれ、中国風の牌楼(ぱいろう)という形式で造られている。現在の門は1958年(昭和33)に復元されたもの。門の掲げられている扁額には『守礼之邦』と書かれている(下の写真)が、これは『琉球は礼節を重んじる国である』の意味である。この「守礼門」は二千円紙幣のデザインに採用されているが、二千円札は何処に? 前方に首里城の城郭内に入る正門が見えて来た。 「守礼門」をくぐり奥に進むと左手に「園比屋武御獄石門(そのひゃんうたきいしもん)」が。この石門は尚真王時代の1519年に創建されたものといわれ、太平洋戦争で破壊されたが、昭和32年(1957年)に復元、その後、昭和61年(1986年)に解体修理されたのが現状の門。石門は祈願所、即ち神社でいえば拝殿であり、国王が行幸の際安全をこの石門前で祈願した。本殿にあたる建物はなく、奥にある森がそれにあたるとされている。この「園比屋武御獄石門」は『琉球王国のグスク及び関連遺跡群』の一つとしてユネスコ世界遺産に登録(2000年12月)されている。「歓会門(かんかいもん)」。「歓会門」は首里城の城郭内に入る正門。この門は尚真王時代(1477~1526年)に創建されたものといわれ、太平洋戦争で破壊されたが、昭和49年(1974年)に復元された。アーチ式の門の上には木造の櫓が付けられている。門の幅は3m程度であり正門とされている。「瑞泉門(ずいせんもん)」が階段上に。石段を上ると、次の門に着くまでの途中右側に「龍樋(りゅうひ)」が。「龍樋」の名称は龍の口から湧き水が流れ出ていることから名付けられたと。龍の頭の部分は石に彫られたもので、1523年に中国からもたらされたものといわれているが、太平洋戦争で一部破壊されたため戦後に修復されたという。 「瑞泉」という名前は門の近くにある「龍樋」に因んで付けられたといわれており、瑞泉には立派なめでたい泉という意味があるという。 現在、「御庭」からの出口になっているのがこの「右掖門(うえきもん)」が木々越に。かつては、国王の親族や女官の生活の場であった本殿裏側のエリアへ通じる門として機能していたといわれている。首里城にいくつかある裏門の一つ。この門は15世紀頃の創建といわれており、他の建築物と同様、太平洋戦争で破壊されてしまったが、発掘調査で遺構が確認され、この遺構の上に新たに石を積んで平成12年(2000年)に復元されたとのこと。 瑞泉門下の堅牢な石垣城壁。階段を上って見る景色もなかなか。

2015.07.07

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(斎場御獄(せーふぁうたき))

勝連城を見上げながら国道329号線を進む。 そして331号線に入る。我々の車の前にアルファベットの『Y』 のナンバーの乗用車が。自宅に戻り調べてみると、外人用でなく『在日米軍関係者』を識別するもの。Y=(課税、軍人私有) E・H・K・M=(非課税・米軍所有業務用外)T=(課税、一時輸入)(本国から持ち込んできた軍人私有車)とのこと。カーナビの指示に従い国道331号線を右折し斎場御嶽(せーふぁうたき)に入ろうとするとガードマンに止められる。駐車場は後ろにある南城市地域物産館前とのこと。世界文化遺産 斎場御嶽チケット売り場、駐車場とも、御嶽入り口からここに移動した模様。地域物産館は土産物そして地域の特産品販売や野菜、生鮮食品などを販売していた。また、カフェやレストランもテナントとして出店中。 物産展裏からは引き潮のエメラルド色の太平洋が。遠くに久高島が見えた。 斎場御嶽は、琉球王朝時代には国家的な祭事が行われてきた沖縄を代表する聖地。 地域物産館の左側が公民館のようになっていて,琉球王朝の歴史と斎場御嶽の歴史を展示していた。そして王族が載ってくる朱に塗られた御輿(うちゅう)が展示されていた。斎場御嶽案内図。 徒歩7~8分歩きやっと斎場御嶽の入り口に到着。 ガイドビデオ鑑賞の後に見学開始。世界遺産と表示された碑。 左手にウフグーイと呼ばれる拝所。 大きな岩の手前に綺麗に平らな石が敷き詰められ、香炉がおかれていた。ウフグーイとは大庫理と書き、一番座とか大広間と言う意味があるそうで、今でも平御香が供えられた跡があった。聞得大君の即位式は、ここが中心的な祭場となったそうで、排水遺構、白砂を敷き詰めた跡などもあり、古い時代に整備されていった跡が残されている場所。 砲弾池。途中道の右側の林の中に、小さな池があった。なんということも無い池だが、砲弾池と呼ばれている通り、第二次世界大戦のときの艦砲射撃の大砲の弾丸が着弾した跡だと。その威力の大きさと同時に戦禍の激しさを物語っていた。それでもこの斎場御嶽は大戦の影響を余り受けていないほうで、南部の中では自然の亜熱帯林が良く残っている場所であると。ユンイチ。ユンイチとは寄満と書き、琉球王朝では台所の意味だと。貿易の盛んであった当時の琉球では、世界中から交易品の集まる「豊穣の満ち満ちた所」と解釈されていたと。 三庫理(さんぐーい)。三角形に切りとられた空間 この大きな岩の三角空間は、実際ものすごく大きな岩なので圧倒されてしまったのであった。そこを抜けると”神様の島”久高島の遥拝所が。 遥拝所からの海そして久高島が見えるパワースポット。 「神の島」とも呼ばれている「久高島」を拝むことができるのです。そして帰路に。赤い不思議な形をした花。フウリンブッソウゲ(風鈴仏桑花)。別名に花の色や形からコーラル・ハイビスカスとも。フリンブッソウゲはアオイ科フヨウ属の熱帯性の常緑低木。原産地は東アフリカ。樹高は1~3mほど、葉は互生し杔様を伴い、広卵形から狭卵形で先は尖っています。 アラマンダの花。花はラッパ型で、先端が5つに裂けて花びら状に。一重咲きが基本ですが、八重咲きの園芸品種も。花色は黄色が多いですが、紅紫色のものもあると。葉っぱは光沢があり革質でやや厚め。 ニライ橋、カナイ橋も綺麗な湾曲を描いていました。 引き潮の中、白い砂浜の小さな島。 地域物産館に戻る、沖縄衣装体験コーナーも。 引き潮の海に入り、魚釣りを楽しむオジサン二人の姿が望遠で。 2F『せーふぁキッチン』で昼食。せーふぁカレー定食 ¥1100を注文 素揚げをしたゴーや、カボチャ等の野菜やチーズが豊富な、インド風キーマカレーを楽しんだのであった。

2015.07.06

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(勝連城 その2)

勝連城のウシヌジガマと名付けられている二の曲輪(郭)の北西側にある洞穴。ウシヌジの意味は敵に攻められて危険なときに身を隠してやり過ごす場所ということだと。といっても本当に身の危険を感じたときに隠れる場所というわけではなく、いわゆる拝所としての意味合いを持っているのだと。ウシヌジガマの洞窟内には火の神(ヒヌカン)がお祀りされているのだと。 二の曲輪(郭) ウミチシン(火の神)。1年間に起こった数々のこと、例えば病気・事故・不幸等すべての凶事を解き、その後に翌年1年間の良き事を御願いし、感謝の言葉を天帝様(天帝様=宇宙を支配する神)に火の神様から伝えてもらう。ご先祖様の感謝もし、供養を解く。御天御日太陽、宇宙、御星、風水火の和合も御願いし「悪い所を取り除き良き事をいただかせて下さい」とお祈りをするのだと。 三の曲輪(郭)。三の曲輪(郭)の 二の曲輪沿いの石垣。そして神人(カミンチュ)たちが祭祀の際に休憩する「トゥヌムトゥ」と呼ばれる石列。エメラルドブルーの海が広がっていた。 遠く前日訪ねた中城城跡を望遠で。そして今や廃墟となったホテルの姿も。三の郭・虎口 四脚門。門の部分の石垣は直線的で、二本筋が縦に入っていた。電気もない時代にこんなにキッチリと石を切り出して、定規で測ったようにできていることに驚愕。この門の構造は東大の赤門と同じだそうで、古くから、時の琉球王に恐れられる程、アジアとの交易で栄えたこの城の技術力・情報力がしのばれたのであった。 三の曲輪と言われる所の入口の階段。城門への階段は曲がる構造で、進入しにくい。そして石垣、階段の材料は石灰岩.三の曲輪。三の曲輪の神人の腰掛けの横にある大きな樹木は『御嶽』。自然の地形を利用して隙間なく石積みされた城壁。四角に加工した石を積み上げていることも、他のグスクには見られない特徴。他の城同様、石灰岩で出来た石垣は曲線的で柔らかい女性的な線.また周りの植生が本土の城との大きな相違点.3郭城塁。下から見上げると、かなりの威圧感がある。 青空の下、石垣の曲線美に感嘆しきり。 四の曲輪には、所々に『ミートゥガー』と呼ばれる水源が。『ミートゥガー』というのは沖縄の方言で『夫婦の井戸』という意味の名前。沖縄のグスクは曲線が多く優雅であるが、なんとこれは敵を攻撃しやすくする工夫であると。しかしながら有機的で優美な姿そのもの。 四の曲輪から三の郭を望む 正面の石垣は像の如し。 「ウタミシガー」。旧正月の元旦に水量を見て、その年の作物の出来を占っていた井戸 以前訪ねたペルー・クスコのインカ時代の驚異的な石組みと同様に、形が異なる切り石が寸分の狂いもなく積み上げられた石組みが残っていたのです。この地域の鍛冶屋(カンジャー)であった『仲間家が使用していた泉』という伝説がある『仲間ヌウカー(カンジャガー)』。しかし鍛冶屋跡は未発見であるとの事。四の郭城壁(長城)。 気がつくのが遅すぎました!!手持ちのスマートフォンやタブレット端末で城郭内に設置された案内板のQRコードを読み取ると、音声ガイドや城内の生活を再現した映像で、勝連城の歴史文化を知ることができるとのこと。日本語の他、英語、中国語、韓国語に対応。360°パノラマのバーチャルツアーが出来たり、600年前の風景が見れたりと、詳しく・楽しく歴史を体感できるのだと。石垣しかなく、土産屋も殆どなく観光客も少なく、観光地化されてないことでかえって歴史ロマンが感じられるのであった。そして休憩所で一休み。休憩所にいたこのおばあちゃんを本物かと思って話しかけてしまいました。仲良く記念撮影。もちろん旅友も。 うるま市観光協会のアイドル「東江ツルおばぁ」とのこと。お世話になりました。『世界遺産勝連城跡休憩所』に復元模型が。 最初にこれを見て城址に上るべきでした。 『ありがとうございました。またお越しください』 と。

2015.07.05

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(勝連城 その1)

前日に時間の関係上立ち寄れなかった勝連半島の南の付け根部にある丘陵に位置する勝連城に向かう。途中、車窓から山の上の勝連城址の石垣が見えた。駐車場入り口には勝連城址の模型が置かれていた。 城跡は勝連城跡の駐車場とは道を挟んで向かい側にありました。山道を登る。未だ発掘中なのであろうかブルーシートで覆われた場所も。 急にスコールの如き雨が降り出し、5分ほど樹の下で雨宿り。勝連城は、阿麻和利(あまわり)の居城として知られ、その前の城主は茂知附安司(もちづきあんじ)であったと伝えられている。1458年、中城城主の護佐丸(ごさまる)を滅ぼした阿麻和利は、その勢いで首里城を攻めたが大敗し、その後、城は廃城になったといわれている。城跡は、一種の梯郭(ていかく)式山城で、一の郭・二の郭・三の郭・四の郭・東郭からなり、四方に琉球石灰岩の切石の石垣をめぐらしている。発掘調査の結果、一の郭に規模不明の瓦葺建物跡、二の郭に礎石を有する殿舎跡が確認されている。また、城内からは多量の輸入陶磁器をはじめ武器や武具、古銭などが出土し、なかでも優れた元様式の青"?"磁などから当時の繁栄ぶりをしのぶことができる と。勝連城は、五つの曲輪からなり、最も高い一の曲輪に上ると、北は遥か金武湾を囲む山原の山々や太平洋の島々が望まれ、南は知念半島や中城湾、それを隔てて護佐丸の城である中城城が一望できる景勝地となっています。四の曲がり輪から三の曲がり輪への階段を上る。 三の曲輪では、これまでの調査の結果、時代の移り変わりの様子がわかりました。古い時代は掘立柱の建物が立ちならび、表面に粘土を貼ったすり鉢状の遺構も中央部で見つかっています。これは水を貯める施設ではないかと考えられています。新しい時代になると、この三の曲輪全体が二の曲輪に立っていた殿舎建物と一対をなし、儀式などを執り行う広場へ変わっていきました。その後、城が滅んでからは祭祀の場として使用され、中央西側に「肝高の御嶽(ちむだかぬうたき)」、その近くに神人(かみんちゅ)たちが祭祀の際に休憩する「トゥヌムトゥ」と呼ばれる石列などが遺されています。 中城湾そしてうるま市州崎、遠くに中城村が。三の曲輪の海側城壁と頂上には一の曲輪の城壁が。 二の曲輪。二の曲輪では、正面約17m、奥行き約14.5mの大きな殿舎跡が発見されました。この建物は城の中で最も重要な建物であったと考えられています。礎石のあるしっかりした建物で、屋根は板または草葺きであったと考えられていますが、周辺からは大和系瓦も発見されることから一部瓦葺きだった可能性もあります。また、建物の四隅には長方形の石灰岩による石積みが発見されています。この石積みは、建物と同時にあったと考えられていますが、機能についてはわかっていません。また、二の曲輪の西側には地元で「火の神」(ヒヌカン)と呼ばれている場所があります。 次の「一の曲輪」へ至る道。「二の曲輪」までは比較的整備された道でしたが、荒れた坂道を上りその後にこの階段を上って行くことになります。 360度のパノラマが広がる一の曲輪に到着。勝連城で最も高い場所にある一の曲輪は、標高約98メートルで、南は知念半島から北は山原(やんばる)までを見渡すことができる。「玉ノミウジ御嶽」。百度踏揚(ももとふみあがり)の拝所?グスクの頂上にたち、ここは呪的な戦いの舞台だったかもしれない。 勝連城からの眺めはとても美しい。北の金武(きん)湾、南の中城(なかぐすく)湾に挟まれた勝連半島に築かれた勝連城は、まるで海に浮かんだ城のようにも感じられるのであった。 一の曲輪から二の曲輪を見下ろす。二の曲輪にある舎殿跡の礎石が見える。舎殿は勝連城の頭脳ともいうべき政務を執っていた重要な場所。それを象徴するかのように、一の曲輪にあった宝物庫と舎殿跡からは、当時とても希少だった大和系・高麗系の灰色瓦が出土しているとのこと。遠く白き沖縄電力具志川火力発電所が見えた。そしてその奥には金武湾、そしてその先には恩納岳が。 前日訪ねた平安座島に繋がる 海中道路が見えた。そしてその奥には浜比嘉島に繋がる浜比嘉大橋の橋脚。

2015.07.04

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(沖縄黒糖へ)

読谷村にある『沖縄黒糖』に立ち寄りました。「沖縄ハム総合食品株式会社」グループの株式会社沖縄黒糖が運営。国道58号線沿い、大きな牛と豚のオプジェがひと際目を引く『沖縄黒糖』。さとうきびから黒糖になるまでの工程を無料で楽しく見学できるのでした。入り口を入ると黒糖になるまでの工程のパネル表示が。製造ラインは割とこぢんまりとしていますが、係の女性がわかりやすく説明をしてくれました。2mほどのサトウキビをを搾る二連式圧搾機。全重量の約75%が糖汁で残りの25%が搾りカスとなると。横の出口 から白い液体が。これが糖汁。一番釜に糖汁を入れ、煎じながらアクなどの不純物を取り除き水酸化カルシウムを加え煮つめていきます。 次々と釜を移して煮つめ4番釜までくると、糖汁は飴状になるほど濃縮されます。濃縮した糖汁を鉄板の中に流し込み、自然乾燥。適当な大きさにカットして袋詰めしていくのです。 完成品は ダンボール箱に。各種黒砂糖はもちろん、沖縄県の土産、特産物なども販売していました。 黒糖、粉黒糖、生姜入り黒糖やサーターアンダギー黒糖入など・・・・・。カラフルなシーサーも。 琉球絵柄の暖簾。 沖縄独特の色鮮やかな色彩。松・竹・梅が描かれています。とってもめでたい感じ。こちらも沖縄独特の色鮮やかな色彩で藤の花が描かれていました。

2015.07.03

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 3日目(座喜味城址へ)

沖縄旅行も3日目の最終日。この日の最初は沖縄県中頭郡読谷村(よみたんそん)にあるグスク(城)・座喜味(ざきみじょう)城址へ向かう。座喜味城址公園案内。 入り口手前の広場に『高倉』が。奄美大島やここ沖縄には高床式(たかゆかしき)の倉が残っている。このような高床倉(高倉)は台湾やフィリピンなどの南方地域にその起源があると。古代には日本国中に存在していたと考えられるが、現在では南西諸島や八丈島にわずかに残るのみとなったと。座喜味城は1416年-1422年に読谷山の按司護佐丸(ごさまる)が築城したとされている。護佐丸は中山尚巴志(ちゅうざんしょうはし)の北山城(現在の今帰仁(なきじん)城)攻略に参戦し、琉球統一に大きく貢献したひとり。2000年11月首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産(文化遺産)にも登録されている(登録名称は座喜味城跡)。近づいて。「琉球王国のグスク及び関連遺産群世界遺産200年12月2日、座喜味城は『琉球王国のグスク及び関連遺産群』のひとつとして、ユネスコの『世界遺産条約』に基づく世界遺産リストに登録されました。全世界の人々のために保護すべき遺産として、特に優れて普遍的な価値のあるものが、このリストに登録されます。座喜味城跡座喜味城は15世紀初めに築城家として名高い護佐丸によって築かれた。護佐丸は読谷山地方を納める按司で、尚巴志の北山城(今帰仁城)攻略に参戦し、琉球初の統一国家成立に重要な役割を果たした。城壁は上から見ると曲線を描く特徴があり、出入り口にはアーチ石門がある。アーチ石門にはくさび石があり、他のグスクには類例がみられない。」沖縄戦前には日本軍の砲台や、戦後には米軍のレーダー基地が置かれたため一部の城壁が破壊されたが、城壁の復元が行われたとのこと。座喜味城址に向かって琉球マツの林の中を歩く。正面に石垣が見えて来た。ソテツの雄花。ソテツの雌株。ソテツは雌雄異株。ソテツの雌花、中には赤くなる前の実が姿を現していた。パンフレットの座喜味城址の写真。二の郭へのアーチの門。 この城には一の郭とニの郭にアーチの門がそれぞれ一つずつ造られていますが、アーチのかみ合う部分、門の表と裏両面にクサビ石がはめられており、これこそ他のグスク等には類例見られない構造となっているのです。このクサビ石は鋭角の三角形。このことから、座喜味城のアーチ石門が、沖縄に現存する最古のアーチと考えられていると。 二の郭へのアーチの門から郭を覗く。 ニの郭の風景。城郭内の面積は4000m2ほどで、沖縄のグスクとしては中規模。朝の清掃に来られていた係員?によると、「城郭内部に城壁に登る手立てが残されていない。このことは何を意味するのだろうか。もし、現状のままなら、城としての機能を果たせないことになってしまうので、非常に興味の湧くところ。」と。 2段連郭式形態城跡は石灰岩の切石積で取り囲んで築かれており、城は2つの郭(かく:(囲い))からなる連郭式の形態。護佐丸が赤土で軟弱な土壌のこの場所に、旧居城であった山田城(恩納(おんな)村)を崩して石材を運び、石積みの工夫によって強度と曲線美を備えたうつくしい城壁を築いたのだと。二の郭、北西の隅。一の郭への入り口階段を上った比較的高い位置に門は形成されていました。ところでこの城跡、築城にあたっては、奄美の石工が動員され、山田グスクの石を手で運んだとの事。その光景は壮絶を極めたと言い伝えられているのです。 一の郭への入り口門から二の郭門を見る。城壁に登ると遠く残波岬(ざんぱみさき)や、晴れた日には慶良間(けらま)諸島も眺めることができるのです。城壁の高さは3m~12m程、城壁の石材は石炭岩。城壁の上には『いっちぇ~ならんど~』の文字が。併記された朱の英語の文字は『Do not enter』。そしてその下に『進入禁止』琉球松の樹の上には雛の野鳥の巣が。先ほどの係員?の方が教えてくれたのであった。民俗資料館の前にあったサーターグルマ(砂糖車)サトウキビを搾る機械とのこと。厨子甕。洗骨後の骨を納める甕とのこと。陶製の色鮮やかな甕。民俗資料館でスタンプをGETしたが、この城址は日本百名城には入っていない。沖縄にある北山、中山、南山それぞれのグスクが民俗資料館にあったガイド本に。そして座喜味城址の石垣。それぞれ相方積、布積、野面積についても写真入りで説明されていた。

2015.07.02

コメント(0)

-

沖縄・世界遺産、日本百名城制覇の旅 2日目(牧志公設市場へ)

中城城を見学後はこの日の観光を全て完了し高速を利用しホテルへ向かう。部屋で一休みし、再び国際通りの牧志公設市場へ向かう。『ゆいレール』の旭橋駅。『ゆいレール』は沖縄都市モノレールの愛称。沖縄都市モノレール線は、沖縄県那覇市の那覇空港駅と首里駅を結ぶモノレール路線。ユニークな外観の那覇市役所。地上12階・地下2階・塔屋1階、最高高さ54.4m。地元・沖縄の人に加え、多くの観光客でにぎわう那覇市第一牧志公設市場。1階に精肉部、鮮魚部、生鮮部、2階に食堂が。公設市場の歴史は、闇市から始まった。終戦直後、まず街を復興させるため、那覇市壺屋の焼き物の陶工たちが許可を得て住み着くようになり、それに合わせて周辺に闇市が自然発生的にできたのが昭和22年(1947)。不法占拠状態だったことと、衛生面の問題を解決するため、那覇市が昭和25年(1950)に木造4棟の長屋の公設市場を建てたが、昭和44年(1969)に焼失。昭和47年(1972)に、現在の敷地に総面積1419平方メートルの市場を再建。現在、市場には129の業者が入っている。さらに公設市場周辺まで含めると、700店舗ほどがひしめき合い、にぎわいのある「マチグヮー」となっている。マチグヮーとは沖縄の方言で市場のこと。市場内には始めて見る様な様々な魚介類が。シャコガイ。この地・沖縄では刺身にして食べるのだと。セミエビ。体つきはセミエビ科特有の上から押しつぶされたような平たい体型。刺身、塩茹でなどで食べられると。安部首相もこの市場を楽しんだ模様。巨大なサザエ。1階で買った鮮魚を2階の食堂で調理してもらいその場で食べることもできる模様。カラフルな熱帯魚のような魚も販売されていた。流石南国沖縄の鮮魚市場。真っ青なイラブチャー(ブダイ)・真っ赤なミーバイ(ハタ)・グルクン(タカサゴ)など原色の魚たちが並んでいた。本土から来た人ではじめてみる人は大体「たべれるの?」と聞いてくるのだと。我々も2Fの食堂へ。私は1階で買った鮮魚を2階の食堂で調理してもらいたかったが、旅友のSさんはややビビリ気味(笑)の為、諦める。店の名は。ビールの摘みに『豆腐よう』を注文。『豆腐よう』は島豆腐を米麹、紅麹、泡盛によって発酵・熟成させた発酵食品。交易国家として栄えていた琉球王朝時代に明から伝えられた「腐乳」が元になったと言われている。コウジカビ発酵の効果で酒とエダムチーズを合わせたような味わいが特徴。モズク酢。この日もゴーヤチャンプルを。グルクン?の唐揚げも。そして帰路時には既に市場の店はほとんど閉まっていた。旅友は土産物屋で沖縄土産の「チラガー」つまり豚の頭を持って。ポーランド岩塩も販売されていた。2年前、これも旅友と訪ねたポーランド・ヴィエリチカ岩塩坑のものか?沖縄完熟マンゴーも。我々の宿、琉球サンロイヤルホテルに到着。ホテルフロント。

2015.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1