2010年02月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

世界経済のクラッシュ

http://www.theoildrum.com/node/6249?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+theoildrum+%28The+Oil+Drum%29&utm_content=Twitter石油の減耗は次の10年間に予想されているものよりも大幅に速い可能性が高い・・経済のニーズにこたえられず、経済がクラッシュすることも想定せざるを得ない。アメリカでは原子力利用に大きく舵を切ります。しかし、ウラン、トリウムときますが、永久には続きません。それらも減耗するからです。地震が多い日本でこれ以上原発ですか?もう、ロシアン・ルーレット状態でしょう?僕たちはもう備え始めています。http://never-say-die.net/2010/02/i.htmlhttp://never-say-die.net/2010/02/mabo400.html備えたい人は「佐賀イベント会場」でお会いしましょう!http://never-say-die.net/2010/02/post-158.html

2010.02.28

コメント(2)

-

3/14(日)は、うちの子供たちのピアノ発表会です。

リ●レ・ホールで9時から12時まで。1年間練習してきました、よかったらお越し下さい。曲目はバッハ、ちびはアンナ・マグダレーナのための音楽帳からメヌエット2番、中はゴルトベルク変奏曲から変奏曲11番、大はゴルトベルク変奏曲からアリアと変奏曲1番、僕のお葬式はゴルトベルク変奏曲30曲手分けして弾いてもらいます^^。

2010.02.27

コメント(0)

-

リュウグウノツカイ(竜宮の使い)

この辺りでも、続々と漂着しているそうです。なんでも地震の前触れという話もあります。いやですよ。。地震で原発震災とか、、ただでさえ、原発周辺は白血病発症率が11倍!とか言っているのに。。http://brd.dailynews.yahoo.co.jp/SIG=12lnsed4k/EXP=1267874049/*http%3A//www.geocities.jp/cosmos_jpn_eng/photos/kashiwa/ryuuguu.html

2010.02.27

コメント(0)

-

大根サラダ。

食育の関連なのでしょうか、最近は学校でいろいろな農作物を育てるようですね。昨日の木曜日、収穫した大根でおでん会をするのだといって末っ子が、エプロン、三角巾、ふきん、皮をむくピーラーなどを揃えて持って行きました。お土産といって持ち帰った大根、こんなにちっちゃいの!(笑横に写っているのは小2の末っ子の手です。 6年生のお兄ちゃん曰く、『学校の土は痩せとるけん、そんなもんばい。』だそうな。いっぱしなことをいうのね、、、。(笑肌理の細かい、辛くもなくて、サラダには最適!と思われる美味しい大根でした。晩御飯はひとしきり大根のお話で楽しく盛り上がりました。これが食育効果なのかな?

2010.02.26

コメント(0)

-

R-2Rラダー抵抗型DAC

これがDAC(デジタル・アナログ・コンバータ)。S-PDIFという普通のデジタル信号を入力して、アナログ信号にして出力する機械です。DACの他に電源、DIF(デジタル・インターフェイス)、基準信号発生回路、4倍オーバーサンプリング・デジタル・フィルター、出力のデジタル・ボリュームが付いていますので、複雑に見えますが、肝心のDACはこれです。分解能は16Bit。 こちらが裏、 黒い英国製の55Yという金属皮膜抵抗がR-2Rラダー抵抗の部分、温度係数が小さいので音が良い。 新規に24Bit拡張版を作成予定。

2010.02.24

コメント(2)

-

日立Lo-Dスピーカー

HS-10000(10000番)は知る人ぞ知る、1979年発表、世界のスピーカー史上最も広帯域(可聴帯域を完全カバー)でフラットなf特を持つスピーカー、僕の師匠の天才技術者河村信一郎先生の開発品。 前オーナーが亡くなって、僕が譲り受け動態保存しています。実はHS-10000はフルオーケストラの再生ができるのです。

2010.02.24

コメント(6)

-

ジェネリック医薬品(セカンドソース品)は、

不純物が多い、とかいう話題がiChatをしていると出ました。で、医薬品などを製造する場合、工場での量産と実験室レベルでの製造(ちょっぴ)ではどちらが不純物が少ないでしょうか?という問題が出ましたが、僕は実験室レベルの方が不純物が多い。。と答えました。・・間違いだそうです。実験室で手間暇かけて作った方が不純物は少ないそうです。量産は不純物が少ないというより、製造コストをどれだけ下げられるか、ということに注力するそうです。でも・・実験室レベルで。。と言われたとき、つい、昔々学生の頃、生化学教室に出入りしていた頃を思い出しました。生化学というのは生体内で起こっている化学反応を研究する学問ですが、講師の先生が「ペルオキシダーゼ」を作ってくれない?買うと高いのよ。。実習の単位あげるからさ。。1ccくらいの容器に入っているもので、当時6万円!1ヵ月暮せるかもな~作ると言っても、合成ではない。ホースラディッシュ(西洋わさび)の根から精製するのです。ここに精製方法の資料があるから、英文だけど読んで作って。というわけで材料をすりおろし、温度、pHを管理しながら、遠心分離、上澄みを取る、を繰り返し。。できた!で、試薬を使って純度を調べる。純度は悪い、不純物だらけ、実用にならない、完全に失敗!そういう苦い思い出が頭を占領してしまいました。で、実験室レベルの製造の方が不純物は多い^^痛い経験でした。。単位はもらいましたけどね。

2010.02.24

コメント(0)

-

日フィル九州公演

昨夜は楽しみにしていた日フィルの九州公演、長男とちゃりで出かけた。実行委員長のYさんがこの不況で会場が6割しか埋まらない、、来年以降は招聘できないかも、、とおっしゃっていましたが、まずまずの入りでした。おめでとうございます。日フィルは日本のトップレベルのオーケストラで、非常に上手なので、安心して聴ける(寝れる^^)、僕は盛り上がりの大音量になると気持ち良くなった寝てしまうのだ。うちでCDを聴いているときもそうなので、よくそんなうるさくて寝れるね、、とイヤミを言われます。へたな演奏だと下手さが耳に付いて眠れない^^。。こんなオーケストラが当市に来ていただけるのは関係者の皆様の熱意のおかげです。団員の方々もフレンドリーでとても親切だ。会場で買ったCDのケースが壊れていたのをビオラの方が申し出もしないのに、換えてくれた。しかも指揮者のアレクサンドル・ラザレフさんのサイン入り。曲は小山実稚恵さんのチャイコのピアノコンチェルトNo.1他。 良かった、、来年も来て下さい!

2010.02.23

コメント(2)

-

HS-400の定電流駆動その2

BEHRINGER ベリンガー DCX2496 24‐bit/96kHz チャンネル・ディバイダー(クロスオーバー)DSP(デジタルシグナルプロセッサー)を使ったチャンネルデバイダーのDAC(デジタルアナログコンバータ)は音が今ひとつです。DAC専用機ではないからです。僕はローランドのAP-700とベーリンガーのDCX2496の2種類持っていますが、前者の音はまあまあですが24bitに対応していない、後者は24bitに対応しているが音がチープです。僕のスピーカーの師匠の河村先生と沖縄在住のオーディオ仲間がいらっしゃるというので、DACを自作しようかと思い立ちました。なぜならこれらのコントローラ+自作定電流アンプはP社のDV-AX10+Y社のB-Iの定電圧勢に負けるからです。俗に上野式DAC と呼ばれるR=2Rラダー式DACで完全ディスクリートの16bitDACを作ったことがありますが、めっぽう音が良かった、TDA1451を完全に凌駕していました。その24bit版を作ろうというわけです。できるかな。。あと1ヶ月。

2010.02.22

コメント(0)

-

マイクロ水力発電その3

今日はFさんが来られたので、自然エネルギー実践ネットワークの理事長さんのマイクロ水力発電を見学しに行きました。上流にはダムが作られており、そこから直径30cmのパイプで水を引いています。発電用の水車の他に精米用の水車もあります。石臼に玄米を入れて精米するわけです。杵を搗く回数を1万回に制限する装置を付けてあります。これを回す水車には発電機も付いています。これが最重要な基幹部品のタービン、「ペルトン水車」拡大画像砂型に砲金を流し込んでの鋳造による制作こちらが「クロスフロー水車」、シロッコファンのエアコン霧ヶ●のような形そのうち図面や製作過程もアップしたいと思います。

2010.02.21

コメント(0)

-

ハイブリッド・セラミックス冠

ハイブリッド・セラミックスというのは、基本的にコンポジット・レジンと同じ物です。どこが違うのか?違いません^^健保適用品でないものがハイブリッド、新製品が出て、旧製品をコンポジットに格下げして?健保適用品に登録したりしているのが実情です。非常に多くの品種のハイブリッドやコンポジットが出ますが、使えるのはあまりない、うちでも新製品を片端から試用してみますが、これはちょっと操作性がよくないとか物性がちょっとね。。とか、定着するのは少ない。その中でもうちで技工用のハイブリッド・セラミックスとして定着しているのが、Kerr社のPREMISE INDIRECT操作性も耐摩耗性も優れています。削った感触が歯質に極めて似ているのが気に入っています。強力な光重合機や窒素雰囲気中で加熱重合を要するとか、周辺機器にお金がかかるのが難点ですが、しかたがない。。で、今日は制作例を公開いたします。一般の方は見る機会は少ないでしょう。まず、型取りして石膏模型を作ります。ワックスでフレームワークを作り、鋳造工程により金属に置き換えます。金属をキレイに調整して、オペークという金属色を遮断するレジンを塗布します。焼き付けではなくて、リテンション・ビーズによる勘合維持。象牙質に相当するFACIAL DENTINを築成し、 エナメル質に相当するINCISALで歯冠部を築成してできあがり。慣れれば、この工程は5分で終わります。それほどこの製品は操作性に優れている。

2010.02.20

コメント(8)

-

しいたけの季節ですね。

うちでも去年ALEN(NPO自然エネルギー実践ネットワーク)の理事長さんにいただいた原木に椎茸がたくさんできました。とりたての椎茸のうまいことといったらありません。焼いてよし、煮てもよし。。

2010.02.18

コメント(2)

-

HS-400の定電流駆動

HS-400は1975年頃、元日立製作所の河村信一郎氏によって開発されたスピーカーですが、トータルな性能として、いまだにこれを凌駕するスピーカーはありません。河村氏はスピーカーの理想的な駆動方法として定電流駆動を推奨されていますが、うちにもそのシステムがあるのです。一般に定電流駆動すると、f特がスピーカーの電気的インピーダンスカーブと相似になります。ということは、低域のfo共振でf特が盛り上がることになりますので、これをコントロールする必要があります。高域のインピーダンス上昇によるf特上昇は、これはこちらの方が正しい。その方法は粘性物質を使う機械的な方法、電気的にはMFBを使う方法と、デジタルフィルターでピークコントロールする方法などがありますが、今回のは後者です。しばらく使っていなかったので、コントローラの使い方を忘れてしまいました^^マニュアルを探して、思い出します。それより壊れたりしていないかしら。。

2010.02.18

コメント(2)

-

V-FET(バーティカル・エフ・イー・ティー)をめぐる陰謀?

V-FETの1975年当時のものが今でも限定販売で入手できるんですが、これが絶滅してしまったきっかけになったちょっとした事件があったのです。日本の半導体の権威、東北大名誉教授、現首都大学東京西澤潤一教授の発明になるV-FETは高圧、大電流を扱うことのできる新幹線の基幹部品であり、もしこれがなければ新幹線は1964年の開業に間に合わなかっただろうと言われています。インターネットの光通信には欠かせないものとなっているレーザー・ダイオード光送受信システムも西澤教授の発明品だということもあまり知られていませんね。その他多くの半導体に関する基礎的なアイディアの多くが西澤教授の発明だということを知ると改めて西澤教授はほんものの天才だということが分かります。ノーベル賞など軽いはずなのだが、どうして無名なのだろう。。と考えていましたが、思い当たることがありました。1975~76年頃、オーディオ用V-FETはYAMAHA 、SONY、NEC、日立等で開発され、ブレーク寸前までいきましたが、成田某という、どこの馬の骨ともしれないデマゴーグが突然現れ、当時数社あったオーディオ技術系各誌にV-FETはだめだ、という明らかに出鱈目な記事を寄稿し、オーディオ界を混乱させて、消えました。今から考えると、なんであんな出鱈目な記事が各誌に載ったのか不思議です。政治的な圧力があったとしか考えられません。この事件後、オーディオの衰退期と重なりV-FETは主役になり得ずに、デジタル・ドメイン社のB-1aを残して消えてしまいましたが、はっきり言って、音はいいです。その高速・高圧・大電流特性はオーディオ用というよりはむしろ、発電所レベルの直流/交流、あるいは直流/直流コンバータの低損失基幹部品としてこれを凌駕するものはないことを考え合わせると、V-FETが世界標準になると困る勢力があるということは、充分考えられます。35年前の成田某がいわゆる工作員と呼ばれる人物だったのか?当時の対談記事でも、明らかに理論的ではない言説を弄していました。今からでも読み返すと、愕然としますよ。。語り口がまるで詐欺師ですから。余談ですが、デジタル・ドメイン社の試聴室でB-1aを聴かせてもらった時に会社の人が「先日西澤先生がここに来られて、その椅子に座られて音を聴いていかれました。。物腰の柔らかい、丁寧な感じのふつうのおじいさん(?)でしたよ。。」同じ椅子に座れて光栄です!*当時のMJ誌の関連記事が出ている各号は、、1975 3月号 p.98~1041975 6月号 p.129~1431975 7月号 p.125~136

2010.02.18

コメント(27)

-

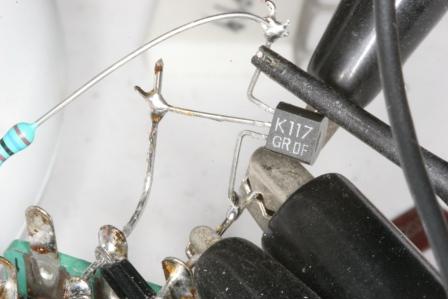

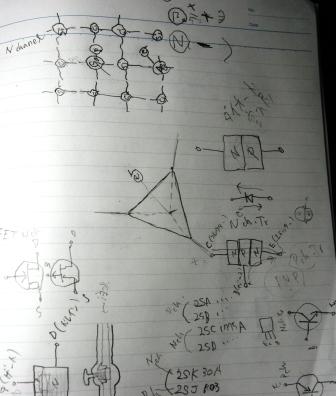

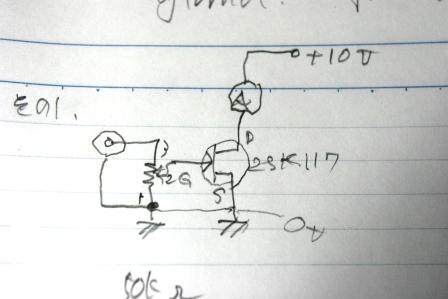

増幅(Amplify)とは? その3

で、実際に2SK117というFET 1石の増幅器を作ってみた。子供は半田付けに苦労していたようだが、あっさりできてしまった。。 アドバイスのし過ぎですかね^^?無バイアス、負荷抵抗はIdss3mAより、電源電圧の半分5Vの電圧降下になるように1.6kΩを選んだ。オームの法則は小学生でも知っているようだ。オシロスコープの使い方も理解できたようです。で、画像は入力信号400mVp-p、出力信号7.5Vp-p、増幅率19倍。 なんだか、問題噴出、、と思ったが、そうでもなかったので親はがっかり。応用問題で別の銘柄のFETでやってみろ、というつもり。

2010.02.13

コメント(2)

-

増幅(Amplify)とは? その2

まずは、外堀から、ということで、半導体の原理から解説を始めました。炭素族(C、Si、Ge)のように最外殻電子軌道の定員が8個で4個入っているような元素が半導体になる。。その元素の単結晶を作り、それは共有結合。そこに3価または5価の不純物(Ga、ヒ素、リン)を混ぜてNチャンネルまたはPチャンネルの半導体を作る、それを接合させると、電圧のかけ具合によって、電子空乏層ができて。。後はめんどうなので、省略します^^実際のトランジスターの名前や種類、大きくはトランジスターとFETで、2SA~、、2SK~、、思いっきり省略。。まあなんとか子供は理解できるらしい。。?外堀は埋まった?

2010.02.13

コメント(0)

-

増幅(Amplify)とは? その1

・・ということで、電気回路の初歩を学ぼうというわけです。最初は一番簡単な増幅器(Amplifier)を作る実習をしてみることにしました。実習するのは僕じゃないです。今度中学高校に進学予定の子供たちです。一般の学校では教えませんね、というか教えることのできる教師はいません。電気・電子工学分野というのは科学技術の基礎になっているわけで、これが解らないと、どうにもならない、、こうしたい、ああしたいということがあっても手も足も出ません。昔はラジオ少年とかいって自分で遊びながら技術を身につけたのでしょうが、今は絶滅している?ようですね。大学の授業はお遊びレベルだし、会社に入ってから学ぶのでは多分間に合いません。というか、基礎を抜かして個々の技術に入るので、全体が見渡せずにやることが上っ面で発散してしまうように見えます。物理化学の深いところに達するには、子供のころから始めるのが一番だと思います。僕の場合はやってよかったと思います、というか今の自分はありません。増幅というのは「振幅を増す」ということなんでしょうが、やってみないと判りにくいですね。一言でいうと、「電源から入力信号に相似な出力信号を作る」ということなんですが。1回目は部品点数が少なくて済む、FET(Feeld Efect Transister:電界効果型トランジスター)1石の回路です。これでも、いろんなことが学べるはずです。FETの足は3本でそれぞれドレイン/ゲート/ソースと呼ばれます。通常電圧利得を持つ回路は「ソース接地」と呼ばれる回路で、ソースを接地します。ほんとに地面につなぐ必要はなくて、単なる電気的な基準点という意味に解釈してください。ソース/ゲート間に信号を入力するのですが、実験中にゲートがオープンになると出力が安定しませんので、ゲートは10kΩ位のやや高めの抵抗で接地します。ドレインは用意した+10Vの電源に電流計を介してつなぎます。とりあえずは、これだけ。。まあ、どうなるかやってみましょう。やってみると、いろいろな問題が噴出するはず、これを次々に解決していくのが勉強になるはずです。

2010.02.11

コメント(0)

-

スピーカーはホントは難しい。

僕の趣味はスピーカーで、いつかは自作したいと思っているのですが、なかなか手が出ません。スピーカーはフレミングの左手の法則とかいって、平行磁界中の導線に電流を流すと導線に力が作用し、その力が振動板に伝わり、音がでる。まあそうなんですが、2段階のエネルギー変換を要します。第一段階は電気エネルギーを機械エネルギーに、第二段階は機械エネルギーを音響エネルギーに、それぞれ別個の物理現象なのですが、スピーカーの場合は連続かつ一体となっているので、難しい。亡くなりましたが、「音響工学」の権威、元NTT通研の早坂壽雄先生(この方も西澤潤一先生と同じ東北大出身です)の著書を読むと、幸い機械も音響も電気回路の等価回路に変換できるので、取り扱いは簡単です。。などとおっしゃっています。あたまの良い方にはそうかもしれませんが、凡人にはそれが難しい。ともかく、電気回路を学ばないと先に進みません。

2010.02.11

コメント(3)

-

農業のラビット・リミット

「もったいない学会」が始めた仕事の中に、E・P・R(Energy Profit Retio、出力エネルギー/入力エネルギー)を測るというのがある。これが1以下なら、骨折り損のくたびれ儲け、まあ、やるだけ資源エネルギーの無駄使いなので止めた方がよい。それどころか、生きて行けない、身の破滅だ、ということです。このことを「ラビット・リミット」と言って、ウサギを捕まえるためのエネルギーが、捕まえたウサギのエネルギーより大きいなら、いくらウサギがいたとしても、インディアンは生きていけない、ということです。今日は農業のEPRはどうなのよ?という話題です。・・自分の庭やテラスで野菜などを栽培してみようか、と思い立ちやってみた方もいらっしゃると思います。それなりに作物ができたり、できなかったり、いろいろだと思います。僕の場合は、まあ、はっきり言って、厳しいね。。というのが正直な感想でした。で、どのくらい厳しいか?ということですが、やはり数値化しないと説得力がありませんね。そこで、「もったいない学会」EPR部会の編になる「EPR評価方法と評価事例集」2009年度版に記載されているデータを元に家庭菜園の「ラビット・リミット」を検証してみました。茨城県にある150平米の畑を5/8~8/25の107日間の内、作業日数47日、延べ188時間で、サツマイモ、とうもろこし、カボチャ、いんげん、その他野菜類24品種を栽培した結果、23915kcalの収穫があった。23915kcal、これが出力エネルギー。一方、入力エネルギーは、、畑まで通うのに車を往復4km使った、291647.7kcal これが一番大きい、これだけで入力エネルギーの98%を占める。これをaとする。トラクターを1日だけ使った、2465.8kcal、これをb、くわ、鎌、スコップその他、4458.9kcal、これをc、入力エネルギーをa+b+cとして、EPRは23915/298572.4=0.08趣味ならともかく、やるだけ無駄です。では、トラクターはまだしも車を使わなければどうなるか?入力エネルギーをb+cとして、EPR=3.45まあ、いけるかな。。と思われるでしょうが、このケースの場合、入出力エネルギーが低すぎるので、通常は省略される人間の労働によるエネルギーを計算に入れてみます。人間1人1日2000kcalを消費していると仮定すると、作業時間は延べ188時間ですので、2000/24×188で、この間の労働エネルギーは15667kcal、これをdとする。入力エネルギーをc+b+dとすると、EPR=23915/22591.7=1.06、がんばってトラクターを使わずに耕したとしても、入力エネルギーをc+dとして、EPR=23915/20125.9=1.19、ぎりぎりですね。。でもよく考えると、生きている以上、人間は農作業している時以外でもエネルギーを消費しますよね?で、作付けから収穫までの107日間の人間一人の消費エネルギーは2000kcal×107日=214000kcal、これをeとする。入力エネルギーをc+eとすると、EPR=23915/218458.9=0.109、、しかない。。これはどういうことかというとですね。人間ひとり農業で生きてゆくためには、ざっと、この10倍の広さの農地を10倍働いて(略1年中)維持しないといけないということです。少しでも楽をしたければ、やはり単位面積当たりのカロリー収量が大きい芋類の栽培をメインに据えることでしょうか、でも、日本人なら米を食べたいところですよね。。江戸時代から戦前まで日本の農民の人口は80%以上だった、耕すことのできる土地はどんなに狭い土地でも、あらゆる土地が耕されていた、というのはある意味当然だった、ということですね。近い将来、またこうなります。

2010.02.11

コメント(2)

-

経済学ww

経済学という学問分野があるようで、むかし僕が文系の学生だったころ少しやらされましたが、胡散臭いこと限り無し、数理経済学などに至っては、微積分、統計学を駆使して何やらもっともらしく学生を煙に巻いていましたが、僕には手段が先行してその前提は如何に。。?といった疑念が付きまとっていました。単についていけなかっただけだったのかもしれませんが^^。経済学だけではなく、実際の経済でも同じなんでしょうが、需要と供給のバランスは考えますが、それらの上限は考えませんね。考えると資本主義経済ではなくなるからでしょうか?そうではないですね、社会主義的な計画・統制経済でも上限は考えません。というか、上限に関しては甘い見積もりしかしません。まあ、需要の方は人間の欲望ですから、限りはないわけです。では、供給は?それは地球が有限の大きさである以上、無制限の資源エネルギーの供給はできないだろうということはなんとなく分かりますが、はてさてどうでしょうか・・?あるところにはあるが、ないところにはない。その平準・最適化が交易ですか・・?どちらにしても、資源エネルギーの減耗と共に供給量、供給速度共、減少しますね。・・本を書くわけではないので、ここで詳細には検討しませんが、 Sn=S(1+r)^n , r>0n年後の経済規模Snは経済成長率(r>0)を見込み、現在の経済規模Sよりも常にSn>Sという経済成長を期待される、というより前提になっています。r=0.07(7%)ならおおよそ10年で経済規模は2倍になります。いかがでしょうかね?倍々ゲーム、、いつまで続けることができるでしょうかね?いつまでも続けられるに越したことはないのですが。。経済成長率rが常にプラス(r>0)でないと困るわけは、すごく簡単です。経済成長するには新規事業の開拓をする必要がある。そのためには、資金調達が必要。今時手持ち資金だけで新規事業を起こせるところはありませんから、というより手持ち資金だけではじり貧になりますね。実際やってみるとよく分かります。その「じり貧」をどう考えるか?とか、じり貧になるような金融システムのコントロールがデフォだとかいう問題は興味あるところですが、またの機会に考えます。で、資金は利子を払って借金、というか融資を受けます。元利含めて融資を返済しようと思えば、利子Rは経済成長率rより大きくないと返済できません。R>r>0ということです。もし、r=0もしくはr0>rなんていうことはそのシステム上あり得ませんので、ある一定の経済規模に見合ったコンプライアンスと供給速度の積である時定数から計算して、供給能力残量が半分以下になった時、・・さすがにいかんな、、とみんなが思った時、経済社会システムは崩壊します。でも、融資元である銀行は困りません。儲かるだけで損はしません。元々マネーは幻想だからです。無から有を作り出す、詐欺だからです。その詐欺システムを不換紙幣とか信用創造だとかもっともらしく称していますね。ということは、経済学も幻想で、詐欺の目くらましか、詐欺の方法そのものを研究する学問ということです。書いていて、だんだんアホらしくなってきましたので、また今度。。

2010.02.11

コメント(0)

-

おかげさまで退院しました、

僕の母の旧姓は村上というのですが、先祖の村上某は敵に追いつめられ進退窮まった時、切腹の見本を見せてやる、よく見ておけと言い放ち、敵の面前で腹を十文字にかっ切り、内蔵を敵に投げつけて果てたと、幼い頃何度も聞かされました。ほんとかよ、、と思っていました。。調べてみると親子二人が混ざっているようですが、実在の人物のようですね。建武の新政の頃、護良親王の臣だった義光・義隆親子は護良親王を守るために、切腹をしています。切腹は嫌なので(切ったばかりですし)、まあ、そういう事態にならないように来るべき困難の時代に備えたいものです。^^

2010.02.11

コメント(5)

-

地球寒冷化?つづき

日本沈没(第2部)また「日本沈没 第2部」のお話ですが、ほぼ同時期に作られた映画版とは全く違うお話で、両方見ると、どういうことかな。。?と戸惑ってしまいます。映画版の方は、草薙某、柴咲某主演で、前回の続き、つまり沈没後のお話ではなくて、アナザー・ストーリーです。全部沈没しそうなのを、なんとか半分沈没で食い止めるというお話。これはこれで示唆的ではありますが。。小説版の方は、かなりリアリティーのあるお話です。25年前に日本はただ1つの岩礁を残して完全に沈没し、世界に散らばった日本人はその土地々で暮らすが、とりあえず中央政府を持ち、インターネットや衛星放送を介してゆるい共同体を形成している。日本政府は少ない財政の中で、ニューギニアでの食料増産のための開発事業、公海上に浮かぶ1千万人単位で住むことができる巨大な人工島メガフロートの建設、「地球シミュレータ」により日本沈没とはどういうことだったのか?これからどうなるのか?の研究をしている。そのシミュレーション結果を受けてメガフロートやニューギニア開発をしているのかは書いていないのだが。いずれも、現実に行われている事業です。オーストラリアに作られているとされる「地球シミュレータ」は戦略兵器になるわけで、某超大国との奪取合戦がそのクライマックスになります。なぜなら寒冷化は避けられないものとしても、どのような過程を経るかが分かれば、逃げ延びるチャンスは増えるわけですから。この設定は全部ではないが、最新の「地球シミュレータ」の結果を元にしている・・という記載がこの小説の後書きにあったような気もしますが、ネット上では探せませんでした。「熱塩循環」の異常による寒冷化が懸念されている現状、この小説は参考になるかと思います。

2010.02.07

コメント(2)

-

熱塩循環減速による寒冷化始まる?

日本沈没(第2部 上)http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200807100000/以前話題にしたのですが、「日本沈没 第2部」の設定として25年前に日本が沈没した時の地殻変動に伴う噴煙が成層圏まで広がり、太陽光を遮った結果、地球は急速に寒冷化し氷河期が訪れる、ということになっています。この氷河期は数千年~数万年続くとされ、人類にとっては永久に続くということと同じ、ほぼ瞬時に世界の人口は60億余りから2億人以下に下がり、その人類も大半は赤道上に浮かぶメガフロートで生活し、食料はニューギニアに大規模水田を開発して得るという設定です。全て現在の日本の技術の応用ですが。この設定は最新の「地球シミュレータ」の結果を元にしているという記事を読んだことがありますが、ネット上では探せません。また、「地球シミュレータ」関係のセミナーで「熱塩循環」の異常により海流が止り、急速な寒冷化が訪れる可能性があるか?という出席者の質問に、それは、、、分かりません。。などと担当者が歯切れの悪い応答をしていたのを見ましたが、これも探せません。「熱塩循環」の影響を受けやすいのは北大西洋です、なぜなら、グリーンランドやアルプス山脈、北極海の氷が溶けると付近の海水の塩分濃度が下がるからです。今年はイギリスでは大寒波に襲われ、空港も使えないとか、小川が凍り、車が走る程だとか(でも氷が割れて落ちたとか)、こんな衛星画像もネット上で出回りました。イギリス全土が氷詰めです。同じような現象が13000年前に起こり、その時の小氷河期は1000年続いたそうです。もしこれが本当なら、大パニックになるので報道機関は黙っています。地球温暖化より遥かに深刻だからです。人類は地球(ガイア)にとっては増え過ぎたダニ、これを「ガイア理論」と言って、ある中高一貫校の入試問題にありました。これも身から出た錆、まあ、仕方のないことですが、どう備えますか?本格的な氷河期到来なら、日本も氷に覆われ住めませんが、それほどでもなければ、多少の寒冷化、乾燥化はあるにしろ、世界的にはまだましな方だと思われます。で、環境難民が押し寄せると。。

2010.02.07

コメント(4)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- 心の病

- 深淵なる聖堂 (Remastered)

- (2025-10-18 14:20:02)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- 今、人間がやっている仕事の多くは、…

- (2025-11-19 08:00:04)

-