2010年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

「玄海原発正門前に奇形と思われるサクラが多かったそうです」

「玄海原発正門前に奇形と思われるサクラが多かったそうです」 きみどりあおい http://twitter.com/ecoyoko/status/11246951536 玄海原発正門前に奇形と思われるサクラが多かったそうです。 玄海原発にて 桜の花びらが4枚だったり6枚だったり、テントウムシの模様が流れ星のようににじんでいたり・・・。 春に訪れた佐賀県玄海町の玄海エネルギーパークで奇形の植物や昆虫を見つけ、「た○●●○●○」の女性会員たちは胸騒ぎを覚えた。 原因は分からない。 「でもチェルノブイリと似た現象が玄海原発の周辺でも起きているなんて」と口をそろえる。 桜調査隊4名無事帰還しました。 玄海原発のまん前で一本、すぐそばのエネルギーパークで一本の調査。 うれしいことに満開でしたよ。 しかししかし、高圧線の下、電磁波も満開。あえぎながらがんばりました。 結果は、こりゃ~変なのがいっぱい。 がく4枚とか普通にあるし。 花びら4枚も6枚も。 がくの花びら化も。 おしべの花びら化も。 小さく縮こまったのも。 桜調査の結果を集計しました。 原発からはなれた地域の桜の異常の割合はだいたい多くても1%以下なので、 原発周辺にはやはり異常があると見てよさそうです。 メンバーには変異見つけのプロを自認する人もいましたが、 私のように生まれてこのかた四葉のクローバーを見つけたことのない者でも、そこそこ見つけていく無気味さ… エネルギーパークの1本 調査花総数2128個 異常花総数 51個 異常花率 2.4% 異常花内訳(異常花総数と異常花内訳の総数とは必ずしも一致しません) 花弁4枚ー1 花弁6枚ー13 雄しべの花弁化ー5 花弁の矮小化(1枚)ー12 花弁の矮小化(2枚)ー3 花弁の矮小化(3枚)ー1 花弁ぎざぎざー4 ガク4ー4 ガク6ー6 ガクの花弁化ー1 花弁の重なりー2 *ここで見つけた5匹のナナホシテントウムシは色赤黒く、黒い点がにじみ出したような模様で、 羽の発育が不完全に見えるものも2匹。 異常は桜だけではないのかも。 原発サイト門の前の1本 門の向こうに玄海原発1、2、3号機が見えた。この日、風は原発の方から吹いていた。 調査花総数2147個 異常花総数 96個 異常花率 4.5% 異常花内訳(異常花総数と異常花内訳の総数とは必ずしも一致しません) 花弁4枚ー14 花弁6枚ー8 雄しべの花弁化ー7 花弁の矮小化(1枚)ー2 花弁ぎざぎざー1 ガク4ー25 ガク6ー4 ガクの花弁化ー3 花弁の重なりー2 *一枝80個の花のうち43個に極端な花の矮小化が見られた。その様まるで梅の花で、花色も白っぽかった。

2010.03.31

コメント(2)

-

HS-400の定電流駆動その10

デジタルIC回路の実用設計法デジタル回路というのは実は簡単で、ぼくも上記のような適当な教科書をしこしこ読んで、後は実践あるのみ、、でした。基本的には、1か0、ONかOFFの世界ですから、理解するだけなら難しくはありません。それに比べるとアナログ回路は難しいです。はっきり言って奥が深すぎて、理解すらできないことがたくさんあります。まあ、とりあえずクリアすべき目の前の壁は、I2SフォーマットをMSBファースト・フォーマットに変換するということなのですが、それは上野式DACがMSBファースト前提で設計されているからです。 元図は16bitの上野式DACで鉛筆の書き込みは24bitのそれです。MSBというのは2進数列の上位ビットのことで、反対はLSBです。http://www.geocities.co.jp/Hollywood/6872/note/lsbmsb.html上の図がMSBファースト、下の図がI2S(あいあいえす)のタイミング・チャート。要するに、今回は下の図を上の図にするということです。ところで、LRCKというのは左右クロック、BICKはビットクロック、SDATAは信号データのことです。ここで、LRCKは1fs(サンプリング周波数の1倍:つまり、サンプリング周波数そのもの)、DCX2496ではサンプリング周波数は96kHz固定のようです。BICKは64fs:96kHz×64=6.144MHzです。下の図を上の図にする一番簡単な方法はLRCKを1 BICKだけ遅らせ、さらにLRCKの1、0を反転させる方法です。又はSDATAを31 BICK遅らせる方法です。信号を1 BICK進ませることはできないからです(タイムマシンはないから^^)。後者をするのなら、上野式DACの不十分な点、つまり、左右のデータ変換タイミングが1/2fsずれていることを補正したくなります。でも、左用にSDATAを62 BICK遅らせたものも作らないといけないし・・31 BICKの倍の回路が必要だ^^まあ、可聴帯域上限の20kHzでは1/5波長ほど、左右の信号に位相差が生じたとしても、たぶん、聴感上は全く判らないと思います・・とか自分を納得させたりして^^また上野式DACはHS-400の定電流マルチ駆動用に作っていますので、デジタル信号は2系統あります。つまり2組。しかも左右別、2×(1+2)=6倍(以上)も前者に比べて後者は回路規模が大きくなります。ということで、PLDを使えない原始人としましては、後者はあっさり断念することにして、前者:LRCKを1 BICK遅らせ、反転させる回路だけを付加することにします。。^^

2010.03.29

コメント(2)

-

HS-400の定電流駆動その9

デジタル・データの変換タイミングがおかしいようで、DA変換後のアナログ波形がでたらめになる件を調査します。。と言いながら、今日やっと調査しました。^^DCX2496のDAコンバータ(AK4393)の動作は、サンプリング周波数は96kHz(間違いない)で、ビット数は24bit(たぶん)でしたが、・・・ところが、、な、な、なんと、、ADコンバータの変換モードが、一般的な「MSBファースト」ではなく、「I2S」:「アイ・アイ・エス」というフィリップス社の独自規格に準拠していました! これを「MSBファースト」にするには、デジタルデータを31クロック遅らせ、さらにLRクロックを反転させるか?それとも、LRクロックを1クロック遅らせるだけでよいのか?いずれにしても面倒なことになってしまいました。。^^BEHRINGER ベリンガー DCX2496 24‐bit/96kHz チャンネル・ディバイダー(クロスオーバー)

2010.03.28

コメント(0)

-

第1システムの整備

ロフトに置いてある第1システムは12V系の独立型ソーラー発電システムで、もっぱら冷凍庫の運用に使っています。第1システムは試作品としての運用から始まったので、バッテリーや充電コントローラ、インバータは、床にころがしていました。今回、冷凍庫を涼しい場所に移動させ、インバータから屋内配線で電力を移動先まで供給できるようにしたので、充電コントローラや配電板?は壁に取り付けてすっきりと?整理しました。このシステムはバッテリーは6V、390AH(20HR)のディープサイクル型を2直列し、さらに2並列しています。163WのPVモジュールを8並列で運用、手前の大き目のPVモジュール8枚。 これくらいあれば、冷蔵庫の常時運転は難しいとしても、電灯やPC、テレビ、洗濯機など常時運用しなくてもよいほとんどの家電製品は気兼ねなく使える程度の文明生活?はできます。

2010.03.28

コメント(0)

-

はるか。

待合室のお野菜コーナーに新顔が登場しました。と言っても、野菜ではなくてミカンです。『はるか』という品種だそうです。『はるか』は『春香』なのかな?ちょっとネットで調べてみたら、日向夏の親戚のようです。外見はお尻にトンガリがあって、爽やかな黄色で、まるで”太ったレモン”のような形です。これが実は、食べてびっくり、とても甘いのですよ!酸味をどこかに置き忘れて生まれてきたかのように甘いのです。下の写真のように洗って、皮ごと切ると種はちょっとありますが、外皮の内側の白いところも苦味はないし中の袋ごと食べられます。 もし、御来院の際に待合室にありましたら、だまされたと思って是非一度、お買い求め下さい。美味しいですよ♪これを朝の果物に、食卓に出したのですよ。そうしたら、見た目で判断するお兄ちゃんは『酸っぱそう~~、、。』と言ってなかなか手を出さず、初めてのものは”取り敢えず食べてみる主義”の妹にお皿ごと分捕られてしまっていました。時々、妹のこの逞しさ(食べるときだけですが)がほんのちょっとお兄ちゃんにもあると、頼もしいのだけれどねぇなんて思ってしまうのですよね、、、。ん、まてよ、それともこれは、お母さんへの信頼度の問題?お母さんの『美味しいよ!』をどこまで信用しているかなのかな、、、?(-"-;)私は今回初めて見たミカンだったのですが、さすがは何でも売ってる楽天市場。『はるか』もありました。生産者限定!こだわりの愛媛産はるか3kgGreen Island

2010.03.27

コメント(0)

-

現在の 外気温0.5℃

自然エネルギーとはどういうものか?ということに関心をいだき、片端から試して行く過程で、家の内外の温度差が気になるようになった。というのも、自然エネルギーというものは貴重なもので、やってみると入手は簡単ではないということはすぐに分かる。家の内外の温度差をどの程度までコントロールするのが、もっともエネルギー節約的なのか?ということを常に考えながら限られた資源を使うことが求められるのだ。そういうわけで、内外温度を記録できる温度計を持っているのだが、今年は近年になく寒いように思う。去年までの温暖化はどこに行ったのだろうか?九州で、しかも、もうすぐ4月だというのに0.5℃しかない。室内と室外の温度を同時に表示する温度計!マグネット付きだから冷蔵庫などにペタッと貼れる!ドリテック 室内室外温度計(ブルー)ドリテック/DRETEC 室内室外温度計 ブルー O-209BL [bn]今までの太陽活動の周期は11年だったのだが、今回は13年と伸びた。これは太陽活動がさらに低下する直前を意味しているという。https://aspara.asahi.com/blog/science/entry/S74pFzYAGC太陽活動が低下すると、小氷期が訪れる。太陽活動が著しく低下した1645年~1715年のマウンダー極小期はテムズ川やニューヨーク湾が凍結し、夏至になっても夏らしくない日々が続いたという記録が残っている。一般に寒冷化すると飢饉が頻発し、疫病が流行る。石油の減耗の時代を迎え、それは同時に水資源の枯渇、食料生産能力の低下を意味するが、http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/3011その上、寒冷化か?増え過ぎた人口は急激に崩壊せざるを得ないだろう。我々に残された時間は少ない。生き残りたいならば、「秋月便り」を購読し、御蔵にお越しいただき、どうすればよいのか真剣に考えよう。

2010.03.26

コメント(0)

-

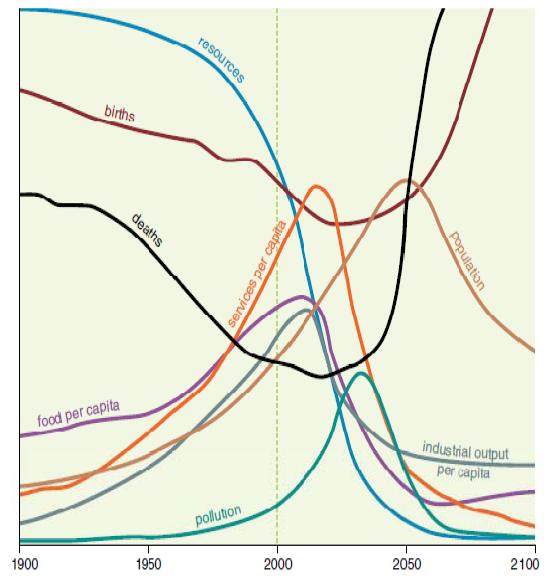

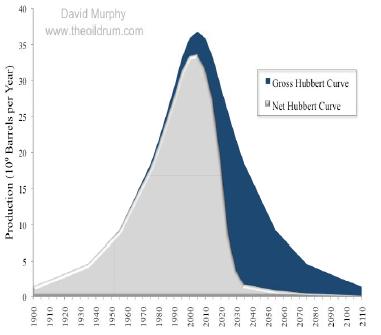

武家の習い

医療崩壊という言葉もすっかり定着した感があるが、未だに崩壊していないよね。。と思われる向きもあるかもしれない。それは医療関係者の献身的な努力の成果であって、このままいつまでも続くものではない。この図は資源エネルギーの減耗とともに、サービスは(医療サービスも)低下する。当然ながら、それにつれて死亡者数も激増するということだ。この激動の時代はそこまで来ていて、10~20年後には現実のものとなろう。その時にはどうするか、うちの子供たちは「武家の習い」と言って、学問や音楽だけではない、武道、射撃、鉄馬の練習を幼い頃からしている。 いわゆる「弓馬の道」だ、生き残るため、多くの民を救うには、頑強な身体と技術があってこそできるということだ。4月から、「秋月便り」では「医療における革命」シリーズを掲載予定です。生き残りたい者は、「秋月便り」を購読し、来るべき激動の世に備えよう。

2010.03.26

コメント(1)

-

あちゃ~、、

やってしまいました、、 今日はロフトに置いてある冷凍庫を階段上の涼しいところに移動させるために、インバータから屋内配線をしていましたが、ちょっとした不注意から真空管を壊してしまいました。真空管は機械的には弱いです。。^^真空管の頭が白くなっているのが、壊れたもの。ゲッターという内部の真空度を保つためのものが割れて空気が入ったので、とんでしまったのです。予備の真空管のペア組みしたものを差し替えて調整中。なんとか復帰できそうです。エージングからやり替えです、やれやれ。。

2010.03.25

コメント(4)

-

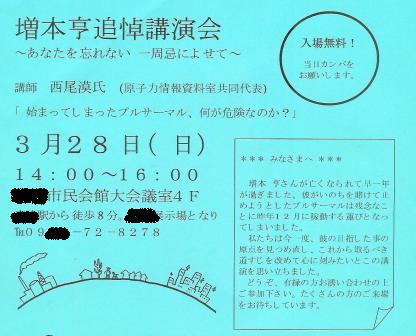

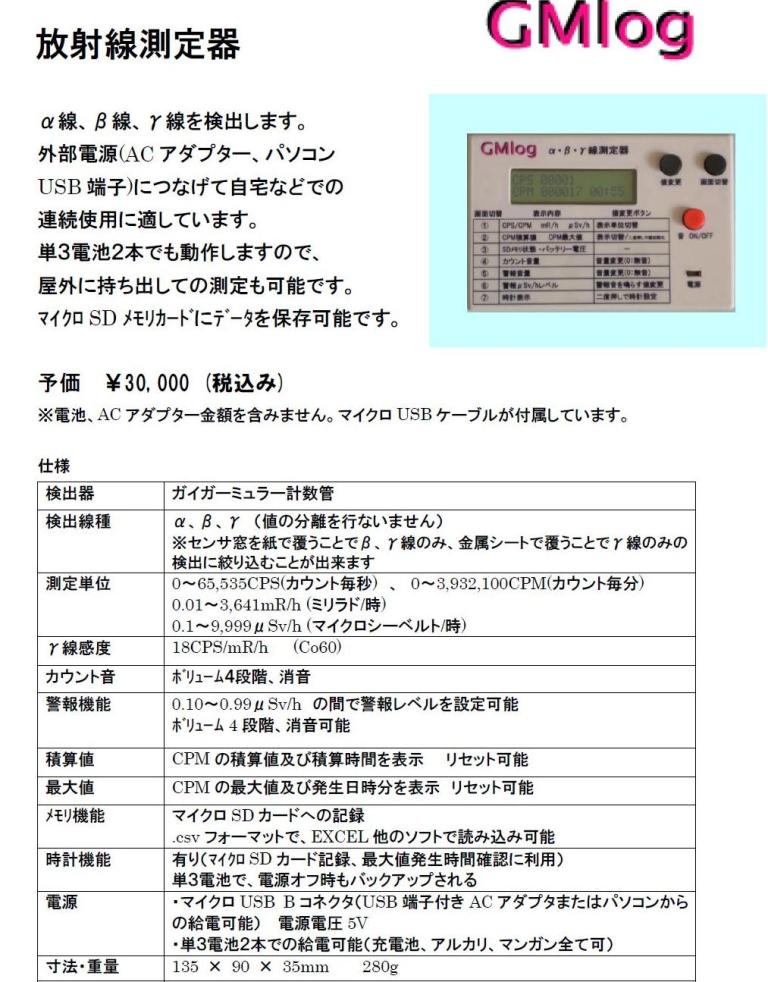

「始まってしまったプルサーマル、何が危険なのか?」

ビル・ゲイツさんも「原発利権」参入だそうです。東芝と組んで、100年燃料交換しないでよい次世代原発を作るとか。。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100323-00000480-yom-bus_all玄海原発1、2号機も発電開始から35年経って、内部情報では、強い放射線で配管もコンクリートも鉄筋もぼろぼろ、、人間でいえば動脈硬化が進んだ血管のように、いつ破裂するか分からない状態だそうです。そもそも100年もつ原発なんて、無理無理。。^^今後20年で世界中で原発を数100基建設予定とか、危険を冒してまでそんなに原発を作って、石油が枯渇したら、維持管理ができずに放射能まき散らし放題になりますよ。なぜなら、原発は石油がないと建設はもとより維持管理ができないからです。そんなことより、エネルギー半減を目指すべきですね。というわけで、増本亨さんの追悼記念講演会が3月28日(日)にあります。彼も白血病で亡くなりました。玄海原発に近づき過ぎたせいでしょうか?当地の白血病罹患率は全国平均の3倍、玄海町のそれは10倍です!http://blog.goo.ne.jp/kmjcp/e/93b088957884693635f5faf568a9d0ed玄海町のおくやみ情報はマスコミには出ません、あまりも不自然だからです。原発のある町はどこでも同じだそうです。。会場で「ガイガーカウンター」の予約販売もいたします。放射能は目には見えません、危険から身を守りたい方は、ぜひお買い求めください。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201003130000/

2010.03.25

コメント(0)

-

TASCAM BB-1000CD

これから、エネルギー、水、食糧、すべてのものが減耗する時代を迎えて、しかも14~18世紀にテムズ河が凍ったと記録される、地球寒冷化が再び起こるとすれば、人口崩壊は避けられないだろう。その被害をどの程度緩和できるかが、今後の課題だ。まあ、それでも人間生きている限り楽しみや感動できるものは必要なわけで、うちでもイベントは定期的にさせていただいています。画像の商品は録音機(レコーダー)で、CD-RとSDカードに録音できるのですが、ラジカセ感覚で音楽を楽しんだり、再生速度を落したり、ちょっとだけ巻きもどして再生とか、音楽や英会話などの練習にも最適な品です。これからの時代は、上手くなるには時間と努力が必要なアコースティックな楽器の練習や、世界中とのコミュニケーション・ツールとしての英語会話の習得は必須ですよね?・・というわけで、こんなレコーダーを買いました。音もまあまあ良いので、お薦めです。【送料無料】TASCAM タスカム Portable CD/SD Recorder BB-1000CD ポータブルCD/SDレコーダー

2010.03.24

コメント(2)

-

HS-400の定電流駆動その8

DAC(ディー・エー・コンバータ)は形だけ出来ましたが、うまく鳴りません。。^^デジタルデータの変換タイミングがおかしいようです。でたらめな波形になります。 今晩調査予定。

2010.03.23

コメント(0)

-

お誕生会

うちの家族は3月生まれと、8月生まれに集中しているので、年2回の誕生会で済みます^^近くの国民宿舎で宴会。。

2010.03.23

コメント(0)

-

地球寒冷化はじまる!?

“不機嫌な”太陽「もったいない学会」石井会長により、温暖化よりむしろ寒冷化の方がはるかに怖い、食料生産がままならないからだ。それが始まるのではないか?という情報が来ました。詳しくはこの本を読んでいただくとして、このところ太陽黒点が非常に少なくなっているようで、これは太陽活動が衰えている、つまり太陽の磁極が反転している途中だからだ。太陽活動が弱まるとは、太陽からの熱が減るというよりは、太陽風つまり太陽の磁場が弱くなる。磁場が弱くなるとどうなるか、宇宙線つまり銀河の中心部からやってくる放射線が減衰されずに地球に降り注ぐ。これはガイガーカウンターで観測していると、数十秒~数分間数値が急上昇することがあることから裏付けられる。で、宇宙からの放射線が地球の大気中の荷電粒子を増やし、それを核として水蒸気が集まり雲が出来やすくなる。雲が多くなると、日射が遮られ気温が下がる、、という。しかも2012年には太陽系と銀河系の公転面が一致し、銀河からの放射線の影響を受けやすくなる。「風が吹けば桶屋が儲かる」よりは説得力がありますね。そういえば、ソーラー発電をしているとお天気が気になるんだけど、一昨年くらいから曇りや雨の日が多いような気がします。

2010.03.23

コメント(0)

-

HS-400の定電流駆動その7

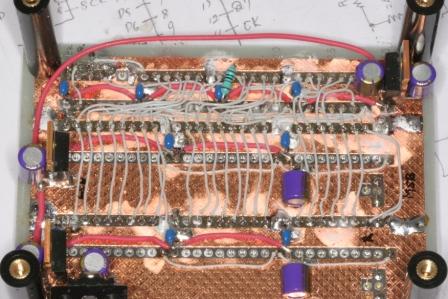

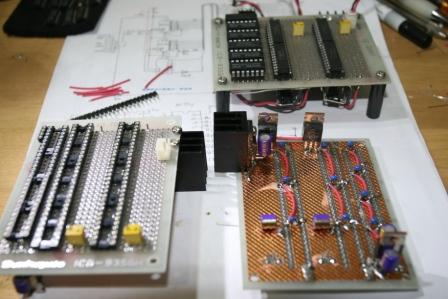

う~ん、がんばったんだけど、、これと同じものをもう1つ作るのは無理かも。。ラダー抵抗だけで120本あります。。疲れた^^:

2010.03.18

コメント(3)

-

HS-400の定電流駆動その6

IC間の配線が終わったところ、かなりのスパゲッティー状態。70年代の試作機のよう。。この後はラダー抵抗を組んで完成!・・もう1枚同じ基板を作るんだけどね^^これからハンダが切れたのでホームセンターに買いに行きます。ついでに?長女が志望校に受かったので受験番号の掲示板の前で記念撮影、午後からは1歳半検診。。

2010.03.18

コメント(0)

-

HS-400の定電流駆動その5

上の基板が以前作った16bitのDAC(ディーエーコンバータ:デジタル>アナログ変換機)。下の2つが今回製作中の24bitのDAC、電源周りができたところ。こういうのをディスクリート・ロジック回路と言って、超原始的な回路。デジタルの基本原理が解れば作れるという回路です。こんなのを作る人は今時皆無でしょうね?これを作っていると、よく世間で言われているデジタルとかアナログとかのイメージはやったことのない人の幻想に過ぎないということがよく分かります。実際にはデジタルとアナログの境界は極めてあやふや、ここまではデジタル、これから先はアナログだよ、、なんて決めることすら無意味なのです。この辺りの考察はまたする機会もあるかもしれませんね。。今度の金曜日にオーディオ関連のイベントがあるので、それに間に合うように製作中!間に合うかな??

2010.03.16

コメント(3)

-

自然エネルギー実践ネットワーク見学会

一昨日は「連山」読者の皆さんが独立型太陽光発電や水車、風車の見学にいらっしゃいました。僕たちはいつも大歓迎で、できれば1~2時間の見学ではなくて、本当は、じっくり泊まり込みで技術を習得してお帰りいただきたかったのです。「NPO法人自然エネルギー実践ネットワーク」の理事長も僕も、若い頃はこの世の仕組みになじめずに鬱になったり、ニートしたりしていました。まあ、それでもなんとか実践的な勉強は続けて、今にいたっているわけですので、若い皆様が後につづくのは道ができているだけに楽でしょう。拠点は当地だけではなく、島根にもあります。お金はなくても(最小限でも)勉強だけはできます。水車や風車を作るにはメーカーに就職するのも手ではありますが、そうでなければ、実際に作って失敗しながら経験を積み上げていくしかありません。はっきり言って、ネットで簡単に実践的な知識が得られる類のものではありません。金属の切断、溶接や旋盤加工くらいは当たり前にできないとお話になりませんし、電気工事のイロハくらいは知らないと手も足も出ません。僕もソーラーをやるのに高校生に混じって電気工事士の免許を取りに行きましたよ。実際は必要ありませんでしたが。これくらいできないと、生き残るのは厳しい。。どうです?やりませんか?

2010.03.16

コメント(2)

-

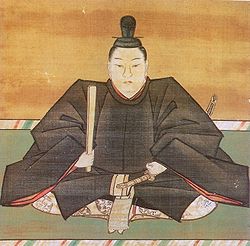

撤退戦

この年になると、一国一城とはいかなくても、家族や従業員、昔風にいうと「一族郎党」なんていうのもできていつのまにか身動きがとれなくなっているものです。もう石油も減耗時代に突入したようですし、どこまでも消費を喚起しないと景気が回復しない、、なんていう経済システムはどこかおかしい、そのうち行き詰まるというのは、自明の理です。そうは言っても身動きがとれないでは、座して死を待つ、掃討されてしまうのを待つしかないわけで、どうにか動こう「撤退しよう」とか思うわけです。しかし今の経済システムは崩壊寸前ではあるが、逃げようにも逃げるところがない、どこへ逃げるの?ネット世界に引きこもり、、?とか言っても現実にはおまんまをいただかないといけないわけで、この世に「新しいシステム」を造りつつ「撤退」するしかないわけです。表題画像は「島津義弘」、天下分け目の関ヶ原で破れ、決死の中央突破、家康の心胆寒からしめたという壮絶な撤退戦を演じたことで有名な人です。300人が80人になり、しんがりを勤めた甥も家老も討ち死しながらも、撤退戦に勝利?しました。でも彼には領国がありましたし、単に国に帰り着けばよかったが、僕たちは「新しい世界」を造りながら「撤退戦」を戦わないといけないのです。過去にこのような難しい状況に追い込まれた例があるのでしょうか?

2010.03.15

コメント(2)

-

ヒトラーはアニメ好き?

http://www.youtube.com/watch?v=XAmCb7CMvIU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=9AuvL2-yRqM&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=C_titFfYgRY&feature=related

2010.03.13

コメント(2)

-

鳩山首相「死を覚悟してでも、(外国人に)国政参政権を与えたい」??

http://www.movie3mai.net/dXtbqVHxQxEo.html

2010.03.13

コメント(0)

-

ガイガーカウンターGMLog

放射線は目に見えない、だからガイガーカウンターを持つ。でも、じっと見つめているわけにもいかない、だから高い放射線を検知したら、アラートが鳴る。長期間の変化を記録しておきたい、そして、データはPCに取り込みたい、だからデータ・ロギング機能。でもガイガーカウンターは高いよね?もっと安くて高機能なのが欲しい!こんな欲張りなガイガーカウンターはなかった、だから、創った!欲しい方はここの「メッセージを送る」からお問い合わせください!

2010.03.13

コメント(24)

-

トランジスタ技術2010 3月号「エコ時代の太陽光&風力 活用術」

ということで、この分野に関心のある方は必携です。目次はここ、http://toragi.cqpub.co.jp/tabid/293/Default.aspx基礎知識から設置法、制御機器の自作記事まで、トラ技さんにはお世話になっています、いつもありがとうございます。僕だけではない、プロもここで技術を得ています。太陽電池はもう国内メーカーは独立型ソーラー発電用には小売りしないらしく、入手が困難です。数量をまとめて特注するしかない、そういった状況のようです。モジュールを自作するサイトもあります(探せないけど^^)。バッテリーの自作はどうだか分かりませんが。チャージコントローラの自作はできます。太陽電池を最高出力状態に保つ技術「MPPT」解説で、太陽電池の出力抵抗=負荷抵抗となるような制御方式というのは非常に分かりやすい。交流回路のインピーダンス・マッチングと同じだよ、、というとオーディオやっている人には分かる^^全回路ではないですが、ブロック図が出ています。どこかで使ったことのある部品ですので、理解できます。おかげさまで、もやもや考えていたことがはっきりしました。そんなに難しくはない、この例ではマイコンは要らない、ただPWM制御は使っている。このPWM制御すら取り除くことができます。なぜなら通常最高出力時の太陽電池の電圧より、充電電圧の方が低いからです。要するに、降圧制御だから。昇圧制御が必要ならPWM制御(交流変換)はせざるを得ませんが。マイコンやPWM制御を取り除くメリットに故障が少ない、安いということの他に、電磁波をださないというのがあります。完全アナログ回路で部品点数は最小限、実現できそうです。ということは高信頼機器=寿命が長く=お金がかからない=資源エネルギーが少なくてよい=健康にもよい、ということ^^なぜメーカーは作らないか?・・もちろん、儲からないからです^^頭の中にはほぼできましたので、プレッシャーがあれば作りますよ。。・・もう自作してメンテナンスも自分でするという時代がそこまできています。自分もやりたい!と思う人は、「佐賀イベント」にご参加ください。

2010.03.12

コメント(0)

-

HS-400の定電流駆動その4

昨日はピアニストの正也さんが来てくれたので、うちの子供たちのピアノがグレードアップしました。さすがにスーパー・プロフェッショナルのレッスンは違うね。。と長男の感想、一晩で嫌いだったピアノが好きになった様子^^来年もピアノ・リサイタルを予定していますので、みんなで盛り上がりましょう!ところで、抵抗ラダー型DACはまだまだ完成していません。。^^箱(CDケース)に端子を取り付け、RSで買ったAC9V×2のトロイダル・トランスをショットキー・バリア・ダイオードで整流し+DC13Vを作ったところまで往きました。赤色の光はパイロット・ランプがわりの高輝度LED.基盤はまだですが、頭の中にはできています。後はたぶん速いと思う^^

2010.03.11

コメント(0)

-

今日も寒いですね!またインバータが落ちました。

昨日は雪も降り、夜は放射冷却で、最低気温-0.4℃を記録しました。温室の屋根も雪が凍りつき、PVモジュールにも雪が残っています。バッテリーを室外に設置している2号機は気温が低いとなぜかバッテリー充電電圧が30Vを越え、インバータが落ちます。外気温、バッテリー温度は現在5℃、PVモジュールの温度は8~11℃で、販売店さんの説明ではこの条件では充電電圧は30Vを越えるはずはないとの説明ですが、どうなんでしょうか?ファームウェアのバグじゃないんでしょうか?去年もチャージコントローラを連携させると積算電流の上限が低すぎ、カウントできなくなるという不具合がありました。突然カウントされなくなるのなら対処も簡単なのですが、じわじわと積算量が落ちてゆき、いつからデータがおかしくなったか判らないのです。設置してから、毎日データを採っているのですが、信頼できるデータは今まで発表した数カ月分以上はありませんでした。非常に残念!1~2年分のデータが無意味だったとは。。 ・・仕様とは言えない、どこからみてもバグなんだが、改善したROMを送ってやるからありがたく思えというお話でした。まあ、アメリカ人(特定の個人ではない)とはこういうもんです、日本人のようなお人好しにはこういうことはできませんね。へたうつと太平洋戦と同じで、真珠湾以来のようにず~っとハメラレっぱなしになります。今のトヨタさんもいいようにハメラレていますね。。もうそろそろ石油も入手できなくなってくるし、鎖国も視野に入ってきました。日本人には鎖国が向いています。また「地上の楽園」を創りましょう!

2010.03.11

コメント(0)

-

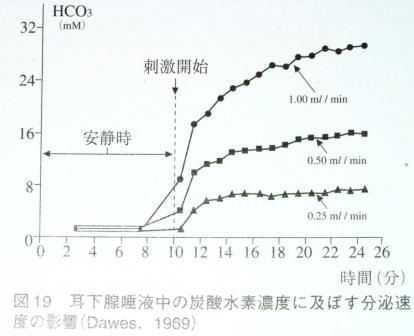

唾液中のHCO3(重曹成分)の濃度は?

コメント欄で、「結局、唾液中のHCO3とうちで推奨している重曹水3g/500mlとではどちらが濃いか?という話になるんですが、ここの図19でみると、ttp://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200911030004/(先頭にhを付けてね)、重曹水の方が2~8倍濃いという計算になります。8~32mM(ミリmol/リッター)から。」なんて書き込んだのですが、朝子供たちを送り出す前のバタバタ中の概算だったし、解りにくい向きもあるかと思ってもうちょっと詳しく書き込みます。ところで、なんで虫歯に「重曹うがい」が効くかというと、「虫歯の電気化学説」によると、酸性溶液で金属腐食(電蝕)が起こりやすいからです。では歯は金属か?というとリン酸カルシウムという金属化合物ではあるのです、実際に電気が流れますし、イオン化傾向も測定できます。従ってアルカリ性にすると電蝕は起こりません。しかもpH依存性のある再石灰化(アルカリ性で亢進)は促進されます。さて、表題の図19ですが、そしゃく運動を始めると、1分間にどのくらい唾液が出てくるか、またそのときの唾液中のHCO3濃度はどうか?というグラフです。人によって分泌唾液量には0.25ml/分~1.0ml/分と個人差があるのですが、唾液中のHCO3濃度にも個人差があるようです。唾液が多い人程、HCO3濃度も高い。で、HCO3濃度は8mM~32mM(mMはミリモル、1リッター中のミリmol数)となっています。HCO3が1mMとは、HCO3の分子量が61gなので、0.061g/リッター。ということは、8mM~32mMは0.488g/リッター~1.952g/リッター。一方、うちで推奨の重曹水の濃度は3g/500ml、重曹NaHCO3の分子量が84gなので、3gの重曹中のHCO3は3g×61/84=2.18g、1リッターでは重曹6gなので、HCO3濃度は4.36g/リッター。ということは、うちで推奨する重曹水のHCO3濃度の方が2.23倍~9.07倍 唾液中のHCO3濃度より高い。というより、意外に唾液中のHCO3(重曹成分)は多い、、と言った方がよいかも!

2010.03.11

コメント(2)

-

石油減耗の速度は、

思ったより速い、「もったいない学会」によると、2005年頃にすでにピークを過ぎていて、現在の水準の石油生産量を維持できるのは2014年まで、2020年には急激に石油生産能力は下がり、2030年には今の約1/10、具体的には、1960年代(昭和30年代)、もしくはそれ以前にもどるということ。今後20年で50年前にもどるということです。急激です!しかも日本の人口は3000万人増え、食料はすでに石油製品です。・・さて、どうするか?新しい世界を作るには、仲間が必要です。仲間が欲しいと思う方は「佐賀イベント」にご参加ください。

2010.03.10

コメント(2)

-

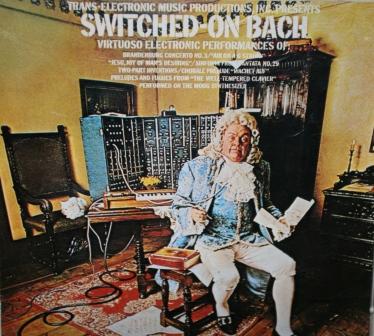

僕が音楽を聴くことに目覚めたのは、中学生の時、

この異様なバッハのLPレコードのジャケットを近くのレコード屋で見かけた時からだ。もちろん速攻で買いました。今もCDが売っている。【送料無料】Wendy Carlos ウェンディ・カルロス / Switched On Bach 輸入盤 【CD】あれ?絵が替っていますね?僕がLPレコードを買った頃は、このおじさん、ワルター・カルロスっていいましたが、今はウェンディ・カルロスというおばさん?になっています。これ以来、バッハにハマっています。

2010.03.07

コメント(5)

-

100年に1度の大干ばつが穀倉地帯を直撃ーベトナム

いよいよ、来ましたね。気候変動。。北大西洋地域では大寒波、太平洋沿岸では大干ばつ、http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=40291&type=予想されるあまりにも悲惨な未来に戦慄?、それとも武者震い?備えたい人は「佐賀イベント」においでください。いざとなった時、助け合うのは友人知人、顔を見知った人が優先となるのは人情というものです。

2010.03.07

コメント(2)

-

今日の朝ごパン。

パンとは云わないかな?近頃お友達うちで”ケーク・サレ”なるものが流行っています。フランス語みたいですが直訳すると『塩ケーキ』ですかね?その名の通り塩味のお惣菜みたいなもので中身は何でもありです。今朝は子供たちに好評なベーコンとチーズ。簡単なので夜のうちにササッと焼いておいて朝は温めがてら上にチーズを足してオーブントースターで焼きました。塩味のパウンドケーキというか、キッシュの生地だけというか説明し難いのですが、作るのに時間がかからないしパイの皮の用意が要らない分、キッシュよりも手間なしです。院長がブログに彩りが無いから何かアップして!と突然言うのでなんとなく今朝のは冴えないんだけどなぁ、、、とブツブツ、、。私の携帯には実はこんなご飯の写真ばかり数百枚も入っているのだけれどなかなか人様にお見せできるようなモノは無いのですよね、、、。(-"-;)というか、たくさんありすぎて探せないともいう。まじめに整理したら使えそうなもの、何枚かくらいはありそうなんだけれど。

2010.03.05

コメント(0)

-

HS-400の定電流駆動その3

ということで、前回のつづきです。このプロジェクトが終わるまで、マニアックな話題で申し訳ないです。自分にプレッシャーを掛けないと、なんにも先に進まないですから。。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201002220000/BEHRINGER ベリンガー DCX2496 24‐bit/96kHz チャンネル・ディバイダー(クロスオーバー)ベーリンガーのデジタル・チャンネル・デバイダーDCX2496の音が悪いわけは、アナログ出力のローパス・フィルターにオペアンプ4580を使っているからだ。しかし、このオペアンプは8ピンSSOPというフラットな小型のICで、両面スルーホール基盤に実装されているので、回路解析も改造も困難です。改造は諦めて、DAC(デジタル・アナログ・コンバーター)以降を自作することに決めていましたが、前回はDCX2496にS/PDIF出力(ふつうのデジタル出力)端子を増設することにしていました。しかし、どうせ自分だけしか使わないので、S/PDIFは使わないことにしました。面倒だしお金もかかる、その割には報われない。。S/PDIFはPLL技術を使って送り出し側の信号に受ける側の基準信号を同期させるので、出力信号がふらつけば、受ける方の基準信号もふらつきます。原理的に低ジッター(位相雑音)化が困難なのです。実際にいろいろやってみても、S/PDIFを使わず、直結の方が音が良いのです。CDプレーヤなどのデジタル/アナログ信号変換で遊んでいると、デジタルはON/OFF、0/1しかないので、変換時の曖昧さはないものと思われるかもしれませんが、とんでもない。ジッター(位相雑音)と呼ばれるデジタル信号の横揺れ(fs±α)のαがアナログにも変換されるし、基準クロックに含まれていれば、アナログからデジタルへの変換タイミングの誤差となって最後までつきまとう。実はアナログとデジタルの境界というのは、皆さんが単純に思われる程は明確ではないのだ。さて直結となると、BCK、LRCK、SDATAの3本線での出力が必要になります。今回は安直に9ピンのD-SUBケーブルを使い、BCK、LRCK、の他にSDATAが3組(ステレオ3Way対応だから)、グランドを合わせて、6本のケーブルをDCX2496の本体から外部に引き出すことにして、今日はその作業をしました。一番神経を使ったのが、DACの入力から先の3種類の信号を分岐するために、ケーブルをハンダ付けするところでした。DACのAK4393VFは28ピンのVSOP(お酒ではない、SSOPの半分程しかない大きさ)、ピン幅が0.22mm、ピン間隔は0.65mm、ケーブルの直径は0.26mmと非常に小さく、人間技でハンダ付けのできるぎりぎりの大きさです。なんとかクリアして、9ピンのD-SUBコネクターの後ろに74HC14というシュミット・トリガー・インバータというICで先程のデジタル信号を受けて送り出す回路をコネクターのピンに直接組み込みました。このICはDIPなので、空中配線でも楽勝です。D-SUBコネクターはあらかじめケースに穴を開けて取り付けておきます。慎重にハンダが隣のピンに接触していないか確認後、電源を入れ、オシロスコープで信号をチェックしてOK!基準信号を作っている水晶発振子も安物なので、ヤフオクでゲットしておいたOCXO(恒温槽入り)に交換しようと思っていましたが、両面スルーホール基盤が解析できずにあっさり断念しました^^基盤や電源トランスはアルミの板に取り付け、φ6mm、長さ90mmのネジで足を作り、半透明のCD収納ケースに収める予定。超手抜き、、静電シールドもあったもんではないのですが、たぶん問題ないでしょう。。^^音が良さそうなら、ちゃんとした金属ケースに収めます。金属ケースはお高いし、穴開けなどの加工がしんどい。。

2010.03.04

コメント(2)

-

「為替は世界を操る」

表題画像はスピーカー史上で原器とされるHS-10000ですが、その設計者の河村信一郎先生がブログを始められました。「為替は世界を操る」・・・為替問題から日本の、世界の未来を語ります。http://blog.goo.ne.jp/kmsirjpmh35

2010.03.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1