2010年09月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

「近づきつつある成長の限界、その概要と備え」

今回の中国による尖閣諸島占領未遂事件は、70年前のようなあからさまで稚拙な帝国主義的侵略行為に国際社会から「どんびき」され、また、サウジアラビアに匹敵する埋蔵量といわれる東シナ海のエネルギー資源を、これまた虎視眈々と狙うアメリカ軍の出動により、中国は引かざるを得ないことになったようです。でも、石油文明に固執する限りこのような事件は起こりますし、よりエスカレートしていくはずです。まあ、その石油文明の崩壊が視野に入ったわけで、問題は化石燃料に頼らないですむ低エネルギー社会を目指すにはどうしたらよいか、ですね。というわけで、「もったいない学会」会員限定ですが、来年初シンポジウム開催が予定されています。演目では、3.成長の限界以降を「少しでも豊かさをのばす方法」「あまり抵抗せずに、長期的に対応する方法」「究極の低エネルギー、江戸時代に回帰する方法」の3通りについて、長短を分析、紹介する。が面白そうですね。ご興味があれば是非。https://twitter.com/postoil----以下引用----第4回EPR部会 シンポジウム(案)「近づきつつある成長の限界、その概要と備え」日時:平成23年1月28日(金)13:00-17:00場所:東京大学山上会館主催:もったいない学会EPR部会、スマートスリム社会研究会後援(案):北海道大学、東京大学、京都大学、東京工業大学、九州大学、省エネルギーセンター他参加費:1000円、テキスト1500円収支:参加者 50名で会場費、テキストとも収支が合う計算です。(参加者を増やすために、スマートスリム社会研究会と共同開催)(概要)1. 1970年代に予測された「成長の限界」が近づきつつある。その原因とリスクの紹介2. 非在来型の石油、天然ガスの割合が増えている。 米国の一次エネルギーの半分をしめる石炭の質が悪くなっていることをエネルギー収支分析(EPR他)から紹介3. 成長の限界以降を「少しでも豊かさをのばす方法」「あまり抵抗せずに、長期的に対応する方法」「究極の低エネルギー、江戸時代に回帰する方法」の3通りについて、長短を分析、紹介する。4. 石油に依存した農業、輸送、生活、その他の分野の一つの対応としてにエネルギー収支分析の活用と具体例を紹介5. 「日本の変革、若者へのジョブ創出と一体感」について歌を通して広める。

2010.09.29

コメント(0)

-

中国の石炭事情2

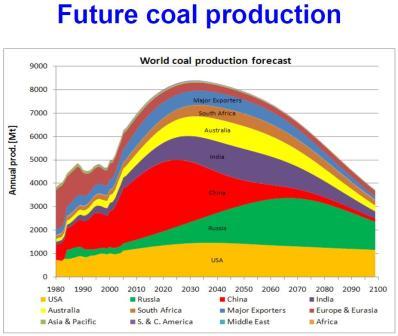

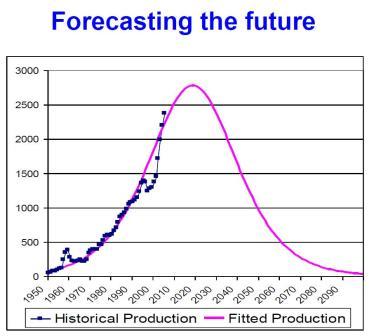

尖閣諸島に自衛隊を駐屯させるなど実効支配を確立しないと、尖閣諸島は中国に侵略されます。すると東シナ海のエネルギー資源は中国のものになります。ついで、沖縄、九州、西日本と侵略されます。なぜなら近い将来、中国では水資源が枯渇するからです。このシナリオは前々から書かれていたものであるとしか見えません。なぜなら中国のエネルギーは石炭に頼っていますが、その枯渇が見えてきたからです。http://postcarbon.webvanta.com/article/96251-china-s-coal-bubble-and-how-it-willこのサイトによれば、中国国内には110 billion tonsの石炭の埋蔵量があるが、現在の年間使用量3 billion tons/yearで割ると37年。また年率10%もの経済成長を支えるとすれば、16年で枯渇する。coal peak は2015年に、遅くとも2025~2032年には来てしまい、その後の石炭生産量は急減する。

2010.09.28

コメント(0)

-

DCX2496にデジタル出力を付ける

http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201004120001/前回はP社のCDプレーヤーDV-AX10のDACにデジタル出力を繋いでも上手く動作しなかったので、キットを買って研究しました。http://jbl43.com/?pid=7106307でも、CS8404Aの16番ピンを10kΩでプルアップしてある他は、前回自作したものと変わりませんでした。16ピンはリセット端子なので、リセットされないようにということのようです。一応大事なところを書いておきます。PROモードで使用するため、2番ピンは0(グランド)。DCX2496のDACはIISモードで動作しているので、21番、22番は0、23番は1(5V)。透過モードではないので24番ピンは0。後はデータシートを見れば解ると思います。組みあげて、オシロスコープでデジタル出力が出ているのを確認しました、が、、DV-AX10のコアキシャル端子につないでも全く音が出ません。前回よりもひどい、、DV-AX10の故障??調査続行します(+_+)

2010.09.26

コメント(3)

-

中国の石炭事情

中国の尖閣諸島での今回の一連の対応は国際社会での信用を失いましたね。こういう理不尽なことをしていると、中国に進出している外国企業も逃げ腰にならざるを得ません。いつ社員が逮捕されたり、企業ごと接収されたりしかねないからです。ほとんど焦っているとしか見えない中国の行動の根底には、充分かどうかはさておき、東シナ海にはエネルギー資源が眠っているとされており、その資源を喉から手が出る程欲しいという事情があるのです。「もったいない学会」によると、http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Personal/Mikael/ChinaCoalFuture.pdf中国国内のエネルギーはその61.7%(2004)を石炭に頼っており、その産出量は世界の石炭産出量の38.4%(2006)と突出して多いのです。中国の石炭産出量は経済成長にリンクして増え続けているが、いつまでも需要に応えられるわけではありません。2030年以前にその産出ピークを迎え、その後は石油の場合と同じく急速に減耗することが予想されます。残念ながら、今世紀中は大丈夫というのは希望的観測で、せいぜい使えるのは2050年まででしょう。オイル・ピークはすでに2005年に来ており、安い石油は後20年で枯渇、残りは産出にコストの掛かる(産出にエネルギーを消費する)石油で、実質的にないのと同じということになります。

2010.09.25

コメント(0)

-

はと君。

おはようございます。これは、毎朝末っ子が小学校に着くと送られてくるメールです。ランドセルにIDカードがぶら下がっていて、登校したら、事務室近くのセンサーにタッチします。あぁ、無事学校に着いたのね、という安心感に年間利用料3000円です。下校時はセンサーにタッチしてから下校すると、一足先に伝書鳩よろしくメールが下校を告げてくれますから、あぁそろそろ帰ってくるねとなります。我が家は小学校から本当にすぐなので、はと君到着から10分以上かかって帰宅すると、どこか寄り道してる?となります。なかなか便利なシステムです。(^^)vお兄ちゃん、お姉ちゃん、子供達の立ち回り先の全部にあったらいいのに、、。単機能な分、なんとなく携帯より安心な気もします。というか、こういうものがあるということ自体何か違うという気がしないでもありません、、。ま、タッチするのを忘れてしまうとそれまでですが。上の写真も登校メールが2つ並んで、下校時に1回忘れているのが分かります。

2010.09.24

コメント(0)

-

今日の野菜

お米、キュウリ、ピーマン、ニンジン、玉ねぎ。いつもあります。自然農法なので、きれいではないけどね。

2010.09.23

コメント(2)

-

今日の充填治療その16

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】以下画像のみ

2010.09.23

コメント(13)

-

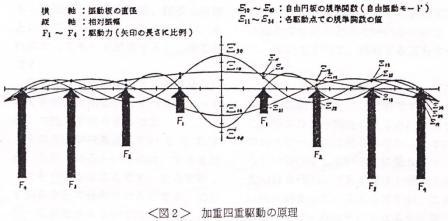

次の文明に持っていくべきスピーカー

もし石油文明の後に何かしらの文明があるとすれば、それは自然エネルギー利用ということになり、経験的には使用可能エネルギーは現在の1/10になると思ってよい。そういう時代にこそ、無駄を省いた、一本筋の通った理論性の高いスピーカーが必要になると思う。70年代のスピーカー技術の延長に多重駆動スピーカーというものがあった。これも河村氏の設計になるものだが、この続きを次世代に引き継いでもらいたい。以下の図はラジオ技術1990年5~6月号からの転載です。 一般に振動板は駆動振動数を上げていくと、一定の姿態で共振する。つまり、団扇を速く動かすとしなるのと同じだ。これは加えた電気信号とは関係ない音を出しているということなので、音が濁って聞える、つまり歪が出る。振動を加える場所と力を適正に調整すれば、この現象を解消することができる。ということはすでに解っている。 試作機はすでに作られており、オーディオフェアで聴かれた方もいらっしゃるでしょう。つづきをやろうという人も会社もでてきませんね。もう、歯医者としてできることもないし、子供たちのだれかが、引き継いでくれるかもしれない。僕がとっからないといけないと思う。しばらく、ブログはお休みですね。まずは測定機械を作らなきゃ。。

2010.09.20

コメント(0)

-

生録遍歴その5

アナログ録音は物理的な磁気テープの単位時間当たりの面積に音質は比例する。もちろん磁気ヘッドや電気回路でも大きく変わるが、38cm/sと比べると、カセットテープがいかに良くなろうと4.75cm/sではその音質に限界があるのは仕方がない。つまり高音質を求めるとお金がかかるということです。ある時テープデッキの最大テープ送り速度(早送り)で録音再生してみました。その音質のすばらしいこと!筆舌に尽くしがたいものがあり、鳥肌が立つ音というものはこういう音です。・・それ以来、音質追及はどうでも良くなりました。高速で回すとそれなりに問題は出てくるし、きりがないね。。そういう経験もあり、次第にレコーダーはデジタル化の方向に関心が向き始めました。デジタル録音はVTRができれは必然的に生まれるものです。日本では世界で初めて中島平太郎氏を中心に69年にNHK技研が試作機を発表し、72年にはコロンビアがデジタル録音を始めています。最初のPCMレコーダの自作記事はラジオ技術の1976年10月号、早大の山崎芳男氏等によるもので、この方は今でも最先端1ビット録音の第一人者ですね。自作も考えましたが、文系から理系に鞍替えしたりしているうちにだんだん時間的にも資金的にも余裕がなくなり、市販機が成熟するのを待つことにしました。最初の市販機は13bitながら早くも77年にS社のPCM-1の発売。84年に14/16bitのポータブル機PCM-F1が、同時にPCM-501ESの発売。これらの機械は今でも現役で使用可能だが、デジタルでの入出力ができない。デジタル出力基板をPCM-501ESに増設しているので、fs:44.056kHzだが、過去の録音をデジタル出力することはできる。S/PDIFのタイムチャートを理解し、PLLを使ったDACを作ったことがあれば、それほど難しくはないと思う。CS8402A+HC4046+HC4040でCX20017を乗っ取る、といえば解る人には解ったはずだ。 VTRと組み合わせるPCMアダプターが出れば、必然的に一体型が出ることになり、そして小型化が進む。初期のDATは44.1kHzでのデジタル録音ができなかったりとCDとの著作権がらみでいろいろ制限はあったが、DATそのものが普及する前に、CDのPCでのコピーは当たり前になり、さらに世の中はラジカセから圧縮音楽のMDを経て、一挙にMPEGなどのダウンロード音楽へ移り変わってしまった。DATはF社のDAC/DF(TDA1541A/SAA7220)が使用されているということで、89年発売のS社のDTC-300ESを購入。その後ポータブルのTCD-D3を90年に、TCD-D7を93年に購入している。サンケンのCOS-11と組み合わせて撮った生録テープは多量に溜まっているが、COS-11は高域にピークがあるので、HS-400ではそれが気にはなる。一般には取りざたされていないが、HS-400ではそれが良く分かる。 これらの機種はfs:48kHzの機種で、44.1kHz変換時には音質の劣化に気を使う必要がある。またこれらは所詮VTRメカなので、壊れやすい欠点がある。壊れる前にHDDに吸い上げておくか、データ自体は磁気テープの方が安定なので、現行商品が無くなった今、データストレージ用のDATを買うか検討中だが、どうせ当分そんな暇はない。PCMアダプターやDATの音質は十分に納得できるもので、最近の安いメモリーレコーダよりもはるかに音は良い。ただPCにデータを吸い上げるとなると1倍速なので、時間がかかる。この辺りが実質的なコピープロテクトとなっているのだろう。しかし、最近はうちでもメモリーレコーダやHDDレコーダが主流になっている。DATに比べると取り扱いが煩雑ではなくPCとの連携が容易だからだ。これらのメモリーレコーダも安物はだめで、特に低消費電力のものは最悪に音が悪い。今のところ、手元に残っているレコーダはこんなところです。いずれも現行商品。S社のPCM-D1、ADコンバータの音は良いが、内蔵マイクはPCM-D50の方が良い。外部マイクを使うならPCM-D1の方が音が良い。そのまま使うなら総合的にはPCM-D50の方が良いと思う、まずマイク感度が高いのでS/Nが良い。どちらもDACは外部DACを使うことをお薦めする。 その他F社のFR-2も音が良い。消費電力があまりにも少ないものは敬遠した方が良い。http://www.fostex.jp/user_file/fostex-sh/etc/fr2.pdfこの3年程のお気に入りはKORGのMR-1000だ、HDDレコーダで比較的安価、音の劣化が少ない。DAコンバータも音がよくそのままパワーアンプにつないで聴くことができる。 というか、再生システムがB&K4190~MR-1000~YAMAHA B-I~HS-400(HS-1000)で迫真と言ってもよいほどの原音に忠実な録音再生音になる。PCにつなぐUSBオーディオ・インターフェイスはローランドのUA-25を使っているが、これはこれからPCオーディオがどうなるかも含めて検討中だ。そうは言っても、UA-25の音は悪くはないので買っても損はしない。USB~S/PDIF変換器としても使える。やはり、DSDや24bit96kHz~の高規格での録音はCDの16bit44.1kHzでの録音との違いに気がついてしまうと後戻りできないものがある。これからは、音質拘り派にはメモリーカードでのメディア頒布が普及する可能性はある。データ量が膨大過ぎてコピーを作ろうという気が起きないのは強力なコピーガードとなるだろう。ダウンロード音楽で十分な人はCDさえも買わないのが普通で、高規格メディアにはそもそも縁がない。B&Kの4190と2669とlemoコネクター付きケーブルで、正規ルートで1本18万円程か。電源は正極電圧を含め電池駆動タイプを自作したが、問題はない。 NEUMANN U87クラスを検討中ならこちらの方がよいと思う。 最近の中国製品による価格破壊はものすごいものがあり、そろそろ通貨安を背景とした中国の増長振りには非難が始まる頃でしょう。AKGの451もカプセル/本体一体型になったとは言え、30年前の半額以下。とはいっても、今回夏のイベント用にJTXのTX-1を買ってみたので、生録に使えるかどうか検討してみたいとは思っています。http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=1498%5ETX9%5E%5Eちょい聴きですが、1本4000円の割には感度も良く音質も素直な印象でした。ほんとは15倍の6万円だよ、、と思えばAKG 451が3.6万円というのは安く感じます。

2010.09.20

コメント(6)

-

生録遍歴その4

HS-400に出会ったのをきっかけに、自作派オーディオにはまってアナログのテープレコーダーとマイクのアンプ系をいじるようになった結果、ますますHS-400の底知れぬ能力に惹かれ続けていました。テクニクスのスピーカーもしばらく使いましたが、ユニットの細部の作りやシステム全体の設計方法まで詳細に比較すると残念ながら味噌薄さを禁じえません。最後はf特をネットワークでなんとか平坦にしようという考え方の限界を感じます。日本製のスピーカーですから海外製に比べるとHiFi性ではよいとは思いますが。また他社のベリリウム、ボロン、ダイヤモンドの高音速な振動板材料はやはり振動板自体の分割振動は少ないので、音はクリアです。ただ総合的な設計ではテクニクスと同じ問題を抱えています。惜しむらくはこういう高性能な材料をHS-400に使えなかったことです。HS-400のツィータMH-35は当初の設計ではベリリウムだったそうですが、毒性問題を言いだした某役員の一言で流れ、Y社に先を越されました。・・そういうことで、結局はまたHS-400に戻ってしまいますが、HS-10000よりもスピーカーの標準原器としてはHS-400の方が優れているかもしれません。並べて聴くとユニット数が少なく逆相面が少ないためか分解能が高いと思います。うちの試聴室で聴き比べをされた方は皆さんそう思われるようです。 HS-400は15000組だか生産されたそうで、玉数は多いので中古市場には時々出るようです。エッジ/ダンパの劣化も少ないのでまだまだ安心して使えます。HS-400のウーファL-205は20cm級なので、エッジ/ダンパの改良により、その振動系の軽さにもかかわらず、foは極限まで下げてありますが、中音域に対する低音域の不足感はあります。これは箱の回折効果によるf特のうねりの所為ですので、平面バッフル化(壁埋め込み)することにより解消します。もちろん2倍程違うHS-10000との絶対的なfoの差はいかんともしがたいのですが、通常の音楽を再生するには十分です。お手持ちの方は是非挑戦されてください。 棚(ブックシェルフ)を作りつけ、リブで補強したMDF材のバッフルをマグネットで吸着させる構造。いづれにしろ、2Wayで50Hz~20Hzをフラット(ピストンモーション領域)に再生できるのは動電スピーカー史上ではHS-400だけだと思います。スピーカーがこれほど素晴らしい特性を持っているのに、レコーダーはともかく、市販のマイクロフォンの音には感心できない。所詮3000円程のエレクトレット型のコンデンサーマイクロフォンのユニットの流用品でしたから、しかたがないのでしょう。80年ごろ金田明彦氏がマイクの製作記事に採用されたAKGのC451EBのマイクカプセルCK-1を2個入手して製作したワンポイントマイクはその後長く使いました。 さすがは高感度なプロ用で一般品とは10dB以上違いますので、その高感度さとS/Nの良さには驚きました。一聴してクリアです。ただ、ご承知のように高域が緩やかに盛り上がっている特性で、オフマイクでの使用時に空気による高域の減衰を補ったり、ハイハットなどの高音域だけの音源に使えばよいのかもしれませんが、一般の生録では高音が勝った音質には不満が残りました。資金がないのでそれはしかたがない。CK-1のマイクはオーディオ仲間に譲ったので、今は現物がありません。8mmビデオから画像をキャプチャしました。 1997年にB&Kの4190(カプセル)+2669(プリアンプ)を河村先生にご紹介いただくまでは、CK-1の高音特性をフラットにするためのイコライザーを入れたりしてしのいでいました。こういうマイクロフォンの評価ができるというのもHS-400のf特が優秀だからでしょう。これがB&Kの4190+2669、同社の録音用の4000シリーズも試聴しましたが、工業用に劣りました。

2010.09.20

コメント(2)

-

ハンティング・タイガーその後

http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/?ctgy=29だいぶ以前から放置状態で一向に完成しません。デスクリートDACもさうだが、そろそろお遊びは止めて、石油文明が続いているうちに次世代に仕事を引き継がないといけません。それは、石油文明が残した重要な課題の完成と、人類が生き残るために最小限必要なことの研究です。次世代に全部持っていくことはできません。まあ、完成は時間ができたら、、ということで、40年以上前に撮った写真がありましたので、これで勘弁してください。接写レンズはないので、虫眼鏡をカメラのレンズの前に置いて撮っています。焦点深度が浅いですが、小学生なら仕方がない。

2010.09.20

コメント(0)

-

スカイツリー3/4オーバー461m@9/14

河村先生にご提供いただきました。でかっ!

2010.09.19

コメント(2)

-

生録遍歴その3

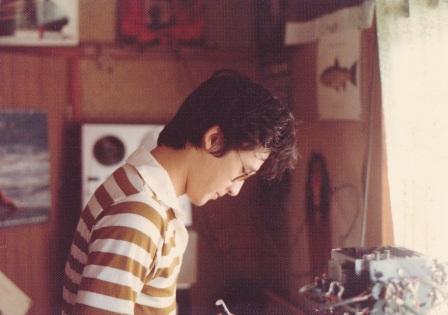

生録をしないといけない羽目になったのは、HS-400というスピーカーに出会い、市販の音源では満足できなくなったからでした。というか、録音から再生までの忠実度の高いトランスデューサー(変換器)とはどういうものか?という実験的な要素が大きかったのです。それは今でもそうです。電気~機械~音響、またその逆の過程。電気は電気でその内部プロセスは簡単ではないし、機械や音響もそうだ。この分野は非常に広い科学分野を網羅しているので、とてもたくさんのことを学びました。真に実践的な科学技術を身につけたというわけです。磁気テープによる録音機はテープデッキのメカを利用して、電子回路は自作して、試作、試聴の繰り返しを毎晩のように繰り返していました。77年~79年の頃のお話。この頃の写真はこの1枚しか残っていません。30年前の僕の後ろにTC-4660が、目の前には空中配線の自作パワーアンプの一部が写っています。このTC-4660はHS-400の上にブロックを乗せ、その上に乗っています。

2010.09.17

コメント(2)

-

放射能レンガ

http://ceron.jp/url/www.youtube.com/watch?v=DOcVfPJhR1Iウラン残土の処分に困った国は、レンガの土に混ぜて販売すればよくね?と無責任な某大臣(元文科相○坂憲次氏)の鶴の一声で「放射能レンガ」を製造しました。およそ正常な人間の考えることではありません。僕は知らずに購入して、薪ストーブの下に敷いて、近くで寝ていました。癌や白血病になったらこの「放射能レンガ」のせいです。。ガイガーカウンタをこのレンガの上に乗せると数値が上がるのを偶然発見して気がつきましたが、ガイガーカウンタがなければ全く分かりません。「放射能レンガ」の傍では10分間平均で23.5cpm 通常は16cpmくらいです。 「放射能レンガ」が危険なのは、実際に核分裂している放射性物質が含まれているので、レンガのかけらがたとえ埃のように小さいものでも、人体に取り込まれれば内部被曝という非常に危険な状態になるということです。国さえも信じられないとすれば、ガイガーカウンタを購入して自分の身は自分で守るしかありません。USBガイガーカウンタGMlog(ジーエムログ)は予約が10台になれば製造に入れます。PCにつないで、もちろん野外のスタンドアロンでもデータ収集ができるガイガーカウンタは貴重です。気長に待てる方はこのブログのhomeのmailからお問い合わせください。

2010.09.17

コメント(3)

-

栗の渋皮煮。

先週はまだ夏の名残りの桃のお話でしたが今週はもう秋の味覚です。 院長の実家の栗の木から届いた栗を渋皮煮にしました。随分と鮮やかな色具合に煮上がってびっくりです。何かいつもと違うことをしたかしらと考えるのですが思いあたりません。 この栗の木は院長が中学1年生の頃に引っ越した、院長の実家の庭にあります。その家を建てた時に、子供達(院長兄弟)のおやつになるようにと院長の両親が植えたものです。樹齢40年、今では毎年うちの子供達のおやつがここから届きます。ぷっくり丸々とした大きな栗です。買ってきた栗かと思うほどです。今年はまた、えらくよく太っていますねぇと義母に話すと、『そんなこと無い、虫喰いだらけよ~~。』と笑われてしまいました。孫のおやつにと良いところを選んで下さっていたのでした。そうですよね、無農薬の民家の庭の栗の木がこんなにりっぱな実ばかりでは丹波篠山の栗農家はあがったりというものです。私も相当のん気だねと、思わず苦笑い。(^^ゞ

2010.09.15

コメント(6)

-

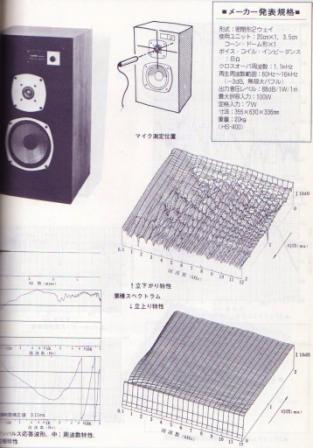

HITACHI Lo-D HS-400に遭遇!

大学に入ったら、オーディオを始めようと思っていました。当時の流行ではあったわけです。オーディオを始めるには、まずはスピーカーだよね、アンプは自作に挑戦しょうと技術系オーディオ誌を見ていると、「ラジオ技術」の76年3月号に「新測定法による最新市販SPシステム15種の特性測定報告」という特集記事が目に付いたのです。その中でも、ほとんど完璧!と思われるスピーカーがあったのです。それがこれ、当時の同誌の記事です。 大事なところを拡大、 インパルスを利用した累積スペクトラム特性というものですが、立ち上がり、立ち下がり共に15種のスピーカーの中では断トツ1位でした。下図は通常のスイープ信号によるものですが、手持ちのHS-400の周波数特性を実測したものです。40~70Hzに部屋の影響でピーク・ディップがありますが、20kHzまでフラットです。今でも、これを凌駕するスピーカーは存在しません。 これならきっと音も良いだろう、、と意気込んで購入したものの、分解能は優れているものの、音が冷たくて、なんだか音楽を楽しめないのです。これは僕が使いこなしていないだけだろう、、と気を取り直して、アンプを自作したり、その改良/試聴を毎日繰り返していました。まあ、それなりに音は改善するし、回路技術は身に付くしで、無駄ではなかったのですが、音楽的には楽しめないのです。もしかしたら、これはレコードに入っている音が悪いのではないか?と思うようになり、生録して原音と再生音が同じになれば、スピーカーが悪いのではないよね。。それを確かめようと、テープデッキをゲットして生録してみようと思い立ちました。カセットではちょっと音質的に辛いだろうし、改造するにも小さすぎて苦労しそうだと思い、オープンリールの手ごろなテープデッキの店頭処分品を入手しました。TC-4660というF&Fヘッド、4トラック19cm/sのものでした。これは改造しまくりで原型をとどめていませんでしたので、今はもう現物はありません、頭の中だけで動いています。今手持ちの当時モノはTC-9400Aです。これがそれ、3モータ仕様ですが、その他の仕様や音質はTC-4660と同じようなものです。当時、折よく「無線と実験」誌に金田明彦氏がテープ用の録音再生アンプの製作記事を書かれていましたので、参考にしました。ヘッドから直接シールド線で引き出して、外部に録音再生アンプを作り、バイアス周波数を変えたり、回路を変えたりを繰り返しながら、生録をしていました。音源は大学の寮の同室のビオラを弾く子やそいつが所属しているオーケストラのへたくそな演奏でしたが。マイクはECM-23Fというセミプロ向けのものでしたが、その後使わなくなり処分しました。 というのも、ECM-23Fのマイクカプセルだけをサービスで入手し、マイクロフォンアンプも自作するようになったからです。このように最初の大学の4年間はテープデッキの製作、生録を繰り返して、一体録音というものはどういうものか?ということを身につけました。細かい技術的なことは又の機会にしたいと思いますが、当時は文系の学生とは思われていませんでした。バイト先の放送局に大学を卒業したら、このままうちに務めない?と技術部長に誘われましたが、なぜか断ってしまいました。まあ、いまから考えるともったいなかったかもしれない、給料はよかったんですね。もしそうしていたら、今の僕はありませんが。もちろん、HS-400に出会わなかったら、今の僕はありません。HS-400の開発者の河村先生は僕の生涯の師というわけです。このHS-400というスピーカーは勉強すれば勉強するほど、そのすごさが分かります。フラットなものを積み上げてゆくという、微に入り細を穿った緻密かつ理論的な設計手法の塊で、天才技術者河村信一郎氏の存在があればこそなのはもちろんなのですが、良くこのようなスピーカーが製品化されて世に出ることができたなと思わずにはおれません。確かに日本の工業技術のピークは75~76年頃だったのでしょう。このスピーカーで再生した音楽が良くなければ、それは音源(演奏か、録音機材か、お前の耳?)が悪いのだよ、、ということです。

2010.09.13

コメント(12)

-

生録遍歴その2

これはカセットデンスケの系譜です。P&Dと呼ばれていたTC-2100Aは ステレオ録音ができるポータブル・テープコーダーです。(S社では当時テープレコーダーのことをテープコーダーと言っていた)たぶん71年頃、中学生になってから、英会話の勉強に使うとか親を騙して?買ってもらったものです。この頃はステレオ録音可能とはいえ、ステレオマイクを持っておらず、内蔵マイクで遊んでいただけです。でも結構リアルな音だったことを思い出します。ステレオセットも持っていなかったので、内蔵スピーカとヘッドホンだけで楽しんでいました。レコードを持っている友人の家に押しかけて、ビートルズの45回転のEP盤をたくさんダビングさせてもらった覚えがあります。というか、今でもこのカセットは時々聴いています。 カセットデンスケTC-2850SDが出たのは73年、僕が高校生になってから。この頃はうちに中古のステレオセットがありましたので、それに合わせるために、買ってもらいました。 同時に買ったECM-99というステレオマイクで鶯の泣き声とか、この2年後には消える運命のSLの生録をしていました。録音の基礎はこれらの機械を通して学んだのです。 TC-D5Mはカセットデンスケの最終型。初代は80年に買いました。シングルヘッドのポータブル・カセットデッキとしては、とても音が良くHiFi音が楽しめます。これは2台目の永久保存用ですが、初代も修理して今でも現役です。2005年まで製造されていましたので、来年までは修理可能です。こういう「ホンモノ」を末永く作り続けるということは、これからのエネルギー資源を節約しないといけない時代にこそ必要なことです。

2010.09.11

コメント(4)

-

日本振興銀行破綻

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100910-00000654-san-bus_allこの案件はペイオフ(預金1000万+利息までの補償しかしない)適用という、金融庁の初めての実験ですね。この銀行はとても怪しい銀行で、小泉竹中をはじめとする闇世界御用達の銀行とされています。いずれにせよ、銀行は総資産の8%程度しか現金を持ち合わせていませんので、一旦取りつけ騒ぎが起これば、終わりです。というか、銀行というものはそもそも詐欺まがいでしかないのです。金融庁はこの数年、こういう事態を想定していろいろと関係法規の整備をしています。今回はいよいよ小規模な銀行を狙ってシミュレーションをするという段階だと思われます。まあ、1000万円以上の預貯金を持っている人は少ないとは思いますが、逃げ遅れないうちに対策を打っておいた方がよさそうですね。引き出してつかってしまうのが一番良い。

2010.09.11

コメント(2)

-

古代赤米5ヶ月目

もうそろそろ刈り取りの時期なのですが、今年は異常な熱波の所為か、生育は良くありません。苗3本植えをしてしまったので、密生し過ぎたのもあると思います。根元が枯れて実生りがよくありません。紋枯れ病でしょうか?詳しくないので分かりませんが、半分は穂が枯れてしまいました。これも経験ですね。。

2010.09.10

コメント(0)

-

生録遍歴その1

生録っていう言葉ができる前のことです。小学校の低学年の頃、たぶん1964年?、うちにテープコーダTC-102という録音機が来ました。何を思ったか、父が買ったのですが、僕は夢中でした。オープンリールのテープですので、機械に掛けるのが難しかったのですが、いろんな音を録音して遊んでいました。なんだかすごく面白い!これが初めての体験で、その機械は今もあります。

2010.09.10

コメント(2)

-

今日の野菜

これから10年以内に石油が実質枯渇します。そうなると、今のように輸送を迅速に行えなくなりますので、生鮮野菜は都市部では入手できなくなります。もともとこういう野菜は都市部でも自給していたものですが。。今日はニンジン、ピーマン、キュウリ、カボチャ、サツマイモです。カボチャも1個100円です。早い者勝ち!

2010.09.10

コメント(2)

-

黄金桃。

生協で購入する桃なのですが。長野県産の黄金桃というのだそうです。JA全農長野のホームページによると、長野市川中島の果樹園で発見された長野県オリジナルの品種なのだそうです。出荷時期は8月下旬から9月中旬とあります。これを購入した生協のチラシでもこの、今週の配送で今季は終了とありました。地元のとあるケーキ屋さんに、毎夏、白い桃の白鳳を丸ごと一個使ったケーキが、夏季限定で販売されます。そこのケーキ屋さんがおっしゃるにはひと夏のうちに桃の産地はいくつも変わっていて、日本列島をずぅ~~っと北上していって福島産で終わるのだそうですそして福島産の入荷はお盆過ぎから、9月初めには桃のケーキは終了。この黄金色の桃は白鳳よりも少し収穫時期が遅いのでしょうね。台風一過、一雨ごとに涼しくなります。遅れてやって来た桃を食べながら夏も終わりだなぁ、、なんて。この夏、本当に暑かっただけに、ほっとする思いです。 我が家の朝の食卓もまた台風一過。子供たちを送り出した後に、パン屑の飛び散ったテーブルで皆の残骸などを集めて、ほっと一息ついて朝ご飯です。そういえば自分が中学生、高校生位の頃の、母が朝ごはんを食べている姿を思い出せないな、、なんて思ったことがありました。あぁ、あれはこういうことだったんだなぁとふと得心がいった、夏の終りの朝でした。

2010.09.09

コメント(2)

-

オーディオと映像

■ベスト・クラシック100■グレン・グールド CD【J.S.バッハ:ゴールドベルク変奏曲(1981年録音)】08/11/19発売僕は映像や多チャンネル再生というのはあまりしたことがないのです。というか、やってみても1回で終わりです。必要がない、というより、全てのチャンネルの音質や画質を最高レベルにもっていく根気が続かない。。というのがその理由かもしれません^^そこまでしなくても快感は得られる。。(この快感は分からないという人もいますね)それにしても、ビジュアルが必要な音楽というのも少ない。でも少しはあります。例えばグールドの有名なゴルトベルクのビデオ。youtubeにも全部出ていますが、音は良くなくても、つい惹き込まれます。クリック!同時期の録音はSACDでもCDでも出ていますが、この曲は2段鍵盤のチェンバロ用に書かれた曲なので、ピアノで弾くこと自体が難しいことを知らないと、すごさが分からないかもしれませんが、映像を見れば、それは素人にもすぐに分かります。オペラはしょうがないとしても、一度も見たことがない楽器の演奏や、自然音の録音なども映像があった方がよいでしょうね。知らない場所での録音というのもイメージが湧きにくい。まあ、映像があった方がよいという音楽ソースというのは圧倒的に少ないと思います。ほとんどはLPやCDのジャケットを眺めながら聴けば充分かと。。

2010.09.09

コメント(1)

-

オーディオっていう趣味

音楽を含めた音を聴くと、脳内麻薬物質でも出るのか、快感を得られる(ことがある)。多くの人は音楽は生演奏の方が良いといいますが、僕の場合は、生演奏よりオーディオ機器で聞く方が圧倒的に快感を得られる場合が多い。なぜかは解らないが、もしかしたら映像がないからかもしれない。生演奏では奏者の心の動きが分かりやすいぶんだけ、雑念が湧く。演奏者自らが自分の奏でる音を楽しんでいるのだろうか。。などという雑念だ。まぁ、余計なお世話で、そんなことを思うのは僕だけかもしれませんが。オーディオ機器では映像がない分余計な雑念が湧かず、素直に良い音に浸ることができるのかもしれない。今日の愛聴盤はArt Pepper meets The Rhythm Section57年のステレオモノ録音、僕が生まれた年の録音だ。シンプルな分だけ音が鮮烈なのだろう。それと76年のPCM録音、高橋悠治 THE GOLDBERG VARIATIONSあのグールドの録音より5年程前の録音だが、なんとなく雰囲気が似ている。

2010.09.08

コメント(2)

-

HS-10000の周波数特性

1979年に日立製作所(当時)の河村信一郎氏によって開発されたHS-10000は人間の可聴帯域をフラットに再生可能なスピーカとしては、今でもその性能をしのぐ物は現れていません。というより「スピーカの原器」として永久にその名を残すでしょう。世界に4台しか現存せず、その内の1台はNHK技研にあります。そして残りの3台は個人所有ですが、全て動作しています。今日はそのHS-10000の周波数特性(f特)を測ってみようということで、PCやらマイク(B&Kの計測用)をセットしてTrueRTAというソフトで計測しました。部屋は無響室ではないので、通常のマイク~スピーカ距離1mではなく、50cmで始めました。これが50cm、 25cm、

2010.09.07

コメント(5)

-

体育祭

今日は当地区の中高の体育祭の日、うちの二人の子供たちはそれぞれ別の学校なので、運動会のハシゴをしました。実際は行ったり来たり、ハシゴの上り下りというわけです。 まあ、こどもたちもいつの間にか大きくなったものです。。

2010.09.05

コメント(0)

-

温野菜。

先日、来客があって外で食事をすることになりました。その時の一品にあった『温野菜』のご紹介です。お品書きによると『台物』とあります。夏野菜 赤茄子 無花果 新馬鈴薯 南瓜 人参 おくら ぱぷりかぴーまん ブレンド塩味南瓜がね、さっと煮というか湯掻いただけ、という感じの火の通り具合なのですが、本当に美味しい!薄い塩味のお出汁に甘さは南瓜自身の甘さだけ、という風情です。あぁ、私の南瓜は煮すぎなのかもしれないと思いました。で、今朝の子供達のお弁当のおかずに、しめじと南瓜だけだったのですけれどこの”さっと煮”風温野菜を目指して炊き合わせてみました。多分、潔く皮を剥いてしまうのがポイントなのかな?と思ったのですが、、。いつも南瓜だけ残して帰ってくる息子が試金石です。さて、食べて帰って来るでしょうか、、、? あれ、今、お品書きと見比べて気が付きました。赤茄子って、ミニトマトのこと?これも美味しかった。あと、無花果だけは薄く衣をつけて揚げたものをお出汁にひたしてある様子で、これも、、もう全部!美味しかったです 洋々閣 http://www.yoyokaku.com/sub2.htm

2010.09.03

コメント(0)

-

食器洗い乾燥機を交換しました。

9月に入ったものの、まだまだ暑い日が続きますね、、皆様いかがお過ごしでしょうか?16年使った食器洗い乾燥機がとうとう壊れたので、新しいものを買いました。以前のものは10人分洗える大きなものでしたが、最近はこんな大きなものはないようですね、最大6人分です。でも、電源が使用中に頻繁に落ちるので、内部を開けてみると基板が焼けていました。これ以上使って、火事になったらいけないので、買い替えることにしたのです。[限定10台]ECO NAVI(エコナビ)パワー除菌ミストシリーズM5シリーズ幅45cmディープタイプドアパネル型NP-45MD5S緊急プライスダウンSALE Panasonicパナソニック(Nationalナショナル松下電工)食器洗い乾燥機NP-45MD5SR-1グランプリ以前のものは1回あたりの消費電力が実測1.6kWhとバブルの頃の面影を残したものでしたが、今回のものは0.43kWhと約1/4の消費電力です。明日実測してみますが、ほんとうでしょうか?このような贅沢な機械は本当に石油が無くなれば消えますので、次はないかもしれません。まあ、うちには最大出力1200Wのソーラー発電システムが2基ありますので、昼間のソーラー発電の電力が余っています。使わないと損なのです。で、朝から配管工事をしていました。何度も近くのホームセンターに通って部材を集めました。1回で集まらないのが、なんともマヌケです。今回は太陽熱温水器のお湯を分岐して食器洗い乾燥機につなぐことにしました。この方が省エネになると施工説明書に書いてあり、それはそうかと思いましたので、面倒でしたがやってみました。耐熱塩ビ管の途中を切ってティースを取りつけました。 狭くて力が入らないので、接着剤ではつなぐことができませんでした。で、フレキ管で接続。これはモンキーレンチで回すだけで配管できます。 これがビルトイン部分の以前の配管、結構いい加減。。 これが施工後、左が排水管、右が温水、水道管にはめくら栓。 配管ができれば、つないで押し込むだけ!

2010.09.02

コメント(1)

-

今日の野菜。

うちは地産地消を促進する。。ということで、待合室は八百屋化しています。昨日、早植えの「さつまいも」が入荷しました。通常栽培だとイノシシにやられるそうで、イノシシ君のおなかが減らないうちに収穫、、だそうです。いつもの「さつまいも」なので、おいしいと思います。早い者勝ち!あとは、玉ねぎ、ピーマン、キューり、いんげん、ゴーヤ、ニンジン、ニンニクなど。あ、お米も新米です!完全無農薬無肥料のプレミアム米がうちだけ特価5kg3300円です。

2010.09.01

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1