2015年01月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

昭和58年の東北新幹線小学生死亡事故

昭和58年の夏に、開業1年を迎えた東北新幹線の古川駅で、下り電車から降りるはずの家族が、どういう事情か降りそこなってしまい、電車は発車してしまう。ただ1人先にホームに降りた小学生は、線路上を一ノ関駅方面に向かい歩き出す。そして、11キロ地点で後続の列車にはねられて死亡。その地点はトンネルだという。ひとりホームに残されて、どうすれば良いかもわからず、泣きながら家族の後を追ったのだろう。駅員でも他の客でも、誰かが気づいて駅務室に保護してあげていれば、確実に再会できたはずなのだが。当時は大きく報道されただろう。1983年なら私は仙台に来ていたが、このニュースの記憶はない。

2015.01.31

コメント(10)

-

合格発表と予定説

我が子は受験生。センター試験も終えて、二次対策にいそしんでいる(ようである)が、推薦の出願もしたので、自分のセンター自己採点をもって合格となるかどうか、審判の時を待つ気分のようだ。人事を尽くしたのなら、もう結果は客観的に決まる。自分が合否を知るかどうかのタイミングは何の重要性もないのだよ、などと親は話す。気にしても仕方ないから、二次対策に集中したら、という気持ちで諭しているのだが、そういう親としても、合否のわかる時点までの緊張感や気になる気持ち、また、発表前までは一生懸命勉強する姿勢を示そうというある種の信心深さをもっているような、受験生の心理もよくわかる気がする。私も、大事な発表や宝くじの当選番号を読む前には、善行に努めるという実は情けない小市民である。ところで、受験生が知る前に結果は全く客観的に決まっている、という話をしながら想起したので、カルバンの予定説の話をした。子:でも、それだと誰も努力しなくなるよね。父(おだずま編集長):たしかに、誰が天国に行くかは当人の努力にかかわらず予定されている。人間たちは自分が選ばれているかどうかはわからないし、努力で運命を変えることも絶対にできない。しかし、神が選ぶ人間は堕落した人間であるはずはない、と予想はできるだろう。子:あ、なんかそんな話聞いたこと有るよ。1年の倫理で。あれは、良い授業だった。良い先生で。父:過去も将来もお見通しの神様なのだから、今からの改心や努力も含めて人間を見ている、というよりその人間の運命を完璧に支配しているはずなのだ。とすれば、信者はいっそう信仰を深めることにより、「あらかじめ神が選んだ人間」らしく振る舞うことになるだろう。それでも選ばれているかどうかは確信はないとしても、だ。子:やっぱりマジメになるよね。審判を待つ受験生...父:まあ、近いかもしれないね。そして、勤勉に働いて、天職という考えができて、マックス・ウェーバーが利潤を大きくすることを正しいとした。だから、資本主義が正当化されて産業革命も起きた。科学の誕生や民主主義だって、宗教革命から始まったヨーロッパの固有の精神なのだね。日本人のようにぐらついていない、はっきりした精神基盤があるのだ。子:宗教は強い。父:だいたい、憲法だって欧州の歴史の産物で、日本人は皆誤解しているが...(もう話が噛み合わない。)

2015.01.28

コメント(0)

-

自動車の逆送を考える

逆送がかなり話題になっている。少年法のアレではない。高速道路などで走行方向と反対に走る車両がひきおこす、怖い事故だ。多くはインターチェンジが原因となっており、中には自分の考えた方向が違っていたとしてUターンするケースもあると言うから、本当に恐ろしい。高速道路ではなく一般道なのだが、しばらく前に私自身も目撃したことがある。我が家のほど近くに、片側2車線の道路がある。中央分離帯に植栽があって、反対車線を走る車両の上半身(?)くらいは見える。十字路の交差点や、丁字路でも信号のある大きな交差点なら中央分離帯が切れているが、住宅地内の小さな道からこの大きな道路に出るだけの丁字路だと、中央分離帯を切っていないので、大きな道路に出る車は当然ながら左折して行くしかない。だが、あろうことか、この地点で右折していった車があったのだ。通常の感覚だと、中央分離帯の存在を状況認識できるし、従って、中央分離帯の奥に反対車線があって、手前の2レーンはいずれも左に行く流れだとわかる環境ではある。しかし、この車の運転手は、中分帯を道路の向こう側と誤認して、眼前の2レーンが、片側1車線の道路そのものだと思ってしまったのだろう。おそらく高齢のドライバーなのだろう。次の大きな交差点で気づいてくれたと信じたい。高速なら、本当にあぶない。

2015.01.27

コメント(0)

-

一文字だけの名の小中学校

受験期にある子が、この間言っていた。会場に、中学校名が一文字の人がいた。ああ、それは館中学校だろう。咄嗟にそう言ったのだが、なぜか気になり後で調べると、仙台市内ではやはりそうだった。ちなみに、小学校だと、館小と桂小がある。県内に目を広げると、どうだろうか。まずあるのは、南中とか東中学校とか。厳密には、○○市立南中、という場合と、○○市立○○南中、と呼称する場合など違いがあるが、いずれにしてもこのような方位呼称は除外しよう。蔵王町の宮中学校だけのようだ。小学校では、桜小(角田市)、宮小、旭小(加美町)、湊小、釜小、とあるようだ。

2015.01.26

コメント(2)

-

名取川の渡し

年末だったと思うが、石川太郎さんのラジオの中で聞いたこと。リスナーの方の母はその昔、(今の)名取市から仙台市の山田に嫁に来た。さほど離れてはいないから習慣の違いなどはなかったはずだが、家の畳を普段は壁に立てかけて(つまり床は床板のままで)生活していたことに戸惑った、とかいう話だったように思う。時代を感じさせる深い話だと思ったが、もう一つ、そのご母堂は名取川を渡しで越えてきたということが印象的だった。太郎さんが、栗木橋もなかったのね、とか相槌をいれたように記憶しているが、本当に太郎さんは仙台をよく知っている。ところで、今では随所に立派な橋がかかって、車でスイスイ走っているが、戦後もしばらくは彼方此方で渡船がみられたはず。通学や買い物など、日常の足だった。名取川なのだが、七北田川や広瀬川に比べて、橋が少ないような気もしていた。下流から見ると(鉄道橋や水管橋をのぞく)、(1)県道塩釜亘理線の閖上大橋、(2)仙台東部道路の新名取川橋、(3)国道4号バイパスの名取大橋、(4)国道4号旧道の名取橋、(5)県道仙台館腰線の太白大橋、(6)仙台南部道路、(7)国道286号の名取1号橋、(8)栗木橋、(9)国道286名取2号橋、(10)県道仙台村田線の生出橋、などと続く。その後は赤石地区や秋保になる。これらのうち、かの昔日のお嫁さんが渡った頃と思われる昭和前期を想定すると、奥州街道のメインである(4)ぐらいしかなかったのではないか。木村孝文『太白の散歩手帖』(宝文堂、2001年)に記されている内容から、名取川の渡しに関するものを拾ってみた。------------(要約)中田宿を通る奥州街道は江戸時代に通じたもので、それ以前は、東街道が重要な交通路であった。高館から名取川をわたる地点によって2つの道があるという。一つは、栗木渡しから鈎取に入る。西多賀から茂ヶ崎山の麓を南から北に回り越路から鹿落坂を下り、広瀬川を渡り、米ヶ袋、田町を通って宮城野、多賀城へ通じたという。「仙台鹿の子」はじめ郷土史書はほとんどこの道が記される。(なお、奥州街道の広瀬川の渡りは、はじめ宮沢渡しで舟丁に連絡する道を通っていたが、慶長17年、長町渡しで渡ることとされ、さらに、寛文8年(1668)には長町渡しに橋が架設され、長(永)町橋と名付けられた。今の広瀬橋のやや上流にあり、渡ってから鈎の手に折れて長町の通りに出た。初めて橋を架けるとき通りかかった巡礼の女を人柱にしたといい、橋姫供養碑が建っている。木橋は、明治22年9月の洪水で流失したとき、鉄橋架設の庵のあったが、当時外国から伝わったばかりの鉄筋コンクリート造にし、明治42年11月竣工、広瀬橋とした。)栗木渡しから鈎取、鹿落坂、田町を経由するコースは回り道過ぎる。東街道の別コースは、高館から柳生を通り、上河原の相の瀬渡しで名取川を渡り、大野田の宿在家・王の壇を通り、広瀬川は宮沢渡しか、永町橋(広瀬橋)下流の瀬(俗称ネギ洗い瀬)を渡って宮城野に向かう道である。高館と陸奥国分寺を直線で結ぶと、相の瀬渡しが線上の最短コースになる。東街道の主幹道路だったと思われる。相の瀬渡しを渡ると大野田の宿在家である。宿在家には、荷屋(にや)という屋号を持つ郷内家がある。宿在家の地名とともに、東街道筋を証するものとして注目すべきだ(関根一郎「西多賀郷土史物語」)栗木渡しは今では栗木橋となり下流100メートルほどには名取1号橋。栗木渕を渡ると、北に太子堂に至る道に出る。この太子堂は耕田寺の400メートル西になる。栗木橋の北80メートルには大神宮等の3つの石碑がある。ここから国道を越えて東に800メートルほど歩くと、船渡前というところにつく。もとはここから熊野堂へ川を渡れたが、今は有料道路があって通行止めになっている。さらに東に約200メートル歩くと山田八幡神社(旅立八幡とも)。------------以上には、東街道ルート論を基礎に(他のルート説もあるようだ)栗木渡しと相の瀬渡しが登場する。ただ、藩政時代や明治、昭和前期の渡しポイントとは限らない。太白区まちづくり推進協議会のサイトによると、落合の渡しが解説されている。------------閖上から落合を通り、日辺から三橋の井土浜街道に繋がる閖上街道は、落合・日辺間で名取川で分断されるため渡し舟がありました。この落合の渡しは、初め私営で渡し守が名取川の落合岸に小屋を建てて住んでいましたが、後に落合地区の共同運営になり、渡し守りは落合の人が交代で務めるようになりました。また、渡し守りが船頭となって水棹を川底にさして舟を進めていたのが、後には両岸に渡した針金をたぐって進めるようになりました。最盛期には閖上からの魚の行商人などで日に百人以上の人が利用した渡し舟も、昭和三十年中頃には姿を消してしまいました。 ------------また、中田宿について、次のようにある。------------奥州街道が整備されたのは、伊達政宗以降。それ以前は、高館を通る東街道が主幹道だったという。東街道は、高館から栗木の渡しを通って西多賀へ、あるいは、高館から中田・長町・根岸を通り、宮沢渡しを越えて国分寺へ、などさまざまな説がある。最近ではそれらに加え、高館から増田を通り、郡山へ抜けたという説も取り上げられるようになった。中田地区柳生にある相の瀬は、川幅が約三十メートル。深さ四十~五十センチ程度で、歩いて渉れる。高館から当時の旅人は、このあたりで名取川を越え、中田を抜けて郡山方面へ向かったとも考えられる。いずれの説も、いまだ証明されてはいないが、郡山官衙の発見とともに、増田や中田から郡山へ向かうルートが、重視されるようになってきた。江戸時代に入り、伝馬制の採用とともに、主街道は東街道から奥州街道へと変わった。長町宿の開設とともに中田宿が誕生し、人や馬が中田の町を抜け、行き交うようになる。長町・中田間は、およそ一里(四キロメートル)。さほど遠い距離ではないが、名取川の氾濫などのために川止めになることも多く、宿場が欠かせなかったらしい。当時の中田宿は、長さ四町二十九間(約五百メートル)。街道に沿って宿屋や小間物屋が並ぶ小さな宿場だった。街道に面して間口がとられ、板戸を開けば、酒や醤油、小間物などが商えるようになっていたという。今でも町内には、そうした家屋のつくりがいくつか残り、宿場の面影を伝えている。------------なお、同サイトには、かなり上流になるが、人来田付近には義経主従が平泉に逃げたという「判官瀬」も紹介されている。他のサイトを巡ってみると、藤塚の渡しと篭の瀬の渡しが存在していたという。篭(籠)の瀬は、対岸の袋原と結ぶもので、昭和の時代まで使われた。船場からは、笊川にかかる北目橋をとおって、電力の施設の東を経由して、八本松に出た。閖上街道と呼ばれ、閖上の魚介類が仙台に届けられた。国道4号パイバスに、篭ノ瀬交差点の名がある。藤塚の渡しは、藤塚川の岸に記念碑がある。船は人がたまると出るのだが、一日に40往復もした。最後まで残っていたのは相沢さんという方の私設で、地域からの寄付もあった。閖上からは魚売りや通勤、藤塚からは野菜売りのほか町場の閖上で買い物などでにぎわった。後に県営の形式になり、昭和47年に県道閖上大橋の開通で、江戸時代からの渡船が幕を閉じた。

2015.01.24

コメント(0)

-

肥満児割合の高い東北

今朝の新聞で。学校保健統計によると、東北の全県で肥満度20%以上の肥満傾向児が多い傾向が確認されたという。中でも、青森、宮城、福島は、幼稚園から高校までの全学年で割合が全国平均を上回る。他の3県も、全国平均を下回る学年もあるにはあるが、上位にランクする学年がめだつ。従来から、冬場に運動不足になる東北は割合が高いとされたが、原発事故の影響が指摘されている。福島で割合が全国トップとなった学年が、男子小1、同中2、女子小4、同中1、同中2とのこと。なお、青森は男子小1、女子幼稚園児、同小1、同小2、同小3で全国トップ。秋田は、男子小2、同高3、女子中3、同高1がトップ。山形は男子高1、同高2が全国トップと報じられている。宮城は女子小5(16.10%)が全国トップだ。男子小1(8.09)、同小3(12.48)、同高3(15.89)、女子小3(10.71)が全国第2位。

2015.01.24

コメント(0)

-

三神峯と東北大学(続)

先日の記事に、東北大学の教養部がかつて三神峯にあったことを記した。■関連する過去の記事 三神峯と東北大学(2015年1月18日)別の文献から改めて記したい。木村孝文『太白の散歩手帖』(宝文堂、2001年)による。三神峯は多賀神社の社有地で、大正時代頃までは部落民の遊園地としても利用され茶屋まであったという。昭和10年には北側が陸軍省の用地となり、陸軍幼年学校が建設され、昭和12年復活開校、終戦まで陸軍将校となるための基礎的な教育をした。陸軍地方幼年学校の前身は、榴岡の現五輪一丁目の地に、明治30年開校された陸軍将校養成の学校で、大正13年軍縮で閉校になった。14歳の少年が入校し、3年間の教育を受け、上級の陸軍士官学校に進んだのだった。終戦後、三神峯の幼年学校の建物は文部省に移管され、北六番丁で戦災消失した旧制二高が移転してきた。昭和25年学制改革により旧制二高は東北大学に併合された。三神峯の校舎は、東北大学第一教養部の校舎となった。第一教養部は昭和30年頃から川内に移転したので、その跡に東北大学理学部の原子核理学研究施設が公園の北東に建てられた。旧制二高の明善寮にも使われた旧幼年学校の建物は全部壊された。三神峯には、幼年学校「雄大剛健」の碑、二高尚志の碑、明善寮懐旧の碑が建立されている。ほかに、多賀神社社有地の標識、聖徳光波の碑(明治天皇行幸記念)、造林記念の碑、大正天皇(東宮時代)行啓記念の松、造林記念の碑(重複に見えるが原文ママ)もある。三神峯には昭和2年から八木久兵衛氏の寄付により33種350本の桜が移植された。昭和42年からは三神峯公園となり、春には早咲き遅咲きの花が1か月あまり観客を楽しませる。■関連する過去の記事 西多賀を考える(07年5月23日)

2015.01.22

コメント(0)

-

石巻市の「校舎集中主義」と石巻中門脇中並置の経緯

なぜ石巻中学校と門脇中学校は、全国的にもユニークなお隣さんなのか。石巻市史編纂委員会『石巻市史第4巻』(昭和37年、石巻市役所発行)をみてみた。■関連する過去の記事 全国初の準公選を果たした石巻(2015年1月10日) 学区の外に所在する中学校(2011年3月10日)------------(要約)戦後の教育制度に対応するため、昭和22年1月11日に市が学制改革対策委員会を設置。3月24日には討議の結論として、次の事項を決定。(1)四中学校の学区制を確立(2)門脇校の学区は門脇、釜の両国民学校の学区とする(3)本校教室は(旧制)石巻中学校より三教室、石巻高等学校より三教室を借用、二部制による授業とする3月31日に緊急市議会。新学制による中学校を設置するの件を満場一致で可決。四中学校(石巻、湊、住吉、門脇)を正式に決定。これより先、堺市長は、市民教育の統一と、久しく悪伝統とされた部落的対立感情の解消に資すべく、思い切って学校の一所集中主義をとり、従来の小学校学区にとらわれずに二ヶ中学校を同一場所に建設する方針であった。しかし、委員会学区父兄中には(ママ)、この案に反対が多く、四学区ごとの開設を強く要望、市長も結局これに屈するほかなかった。なにぶん校舎建設を急がねばならず、かつ財政事情から、南鰐山の市有地を中心に隣接民有地を買収して、そこを四校の敷地に決めた。総面積1万6千7百坪、傾斜があるため折半上下二段として整地、校舎も突貫で建設した。昭和22年4月に教員発令、教室は応急措置として各小学校、高校、商業学校の余裕教室や講堂その他を一時利用。4月22日一処に開校式。戦後の社会情勢から工事は遅々として進まず、昭和25年3月ようやく落成。新校舎へ。上段に湊中学校、住吉中学校。下段に石巻中学校、門脇中学校とした。しかし年々収容生徒の増加でたちまち狭隘化。また、一見寄合世帯のようで無用の対抗意識を誘発する面も。さらに通学の不便。そこで、まず湊の父兄が独立を叫びだし、これを受け昭和27年初めに大門崎付近に着工、9月に第一期校舎竣工し移転、のち各教室を増築して昭和37年完成。この動きが住吉を刺激し、昭和31年第一期着工、36年には講堂他も竣功。これにより堺市長の校舎集中主義も崩れ去り、鰐山には二校が残った。下段の石巻中は昭和33年に上段の前湊、前住吉の校舎に移った。------------前回記事も含めて、経緯をごく簡潔にまとめれば、こうなろう。(1)堺市長は集中設置主義のもと2校を構想したが、4校で決定。場所は鰐山と決定。(2)昭和22年4月新学制施行後、校舎建設までの間は既存施設を一時利用したが、昭和25年に落成した新校舎(4中学校の集中配置)へ。(3)しかるに、校舎狭隘化、対抗意識誘発、通学の不便を背景に、自学区への分離開設の動きが生じ、湊と住吉が分離した。(4)鰐山では、石巻、門脇の2中が、前湊中、前住吉中の施設を活用して隣接併存することとなった。

2015.01.20

コメント(0)

-

三神峯と東北大学

昭和20年の仙台空襲で市内の主要施設は焼失した。旧制第二高校も北六番丁(現堤通雨宮町)の校舎を焦土と化した。二高はその後、西多賀の三神峰(おだずま注:峰は原文ママ)にあった旧仙台地方幼年学校(陸軍の教育施設)を利用して学んだ。学生たちは市電や秋保電鉄でここまで通った。その後、学制改革で二高は東北大学に合併し、ここに教養部が置かれて、20年前(おだずま注:後掲引用書は1990年発行)に川内へ移転するまでここで若き日を送った学生たちは数多い。かつて下宿を世話した家庭なども時折話題になるという。今は原子核研究施設があり、他方、一部は仙台市の三神峰公園となった。■参考 吉岡一男監修『新・仙台の散策 歴史と風土をたずねて』宝文堂、1990年三神峯というと東北大学の宿舎、核理研、そして桜の名所の公園のイメージだ。ところで、上記の説明だと、1970年頃まで東北大学の教養部が三神峯にあったということになりそうだ。しかし、東北大学のサイトなどからすると、昭和33年(1958)に分校第一教養部(旧制二高を全身とする)を川内に移転、39年に分校を廃止、教養部を設置、とある。吉岡先生監修の本の方は、編集時に原典の時点を直さなかったのだろう。

2015.01.18

コメント(0)

-

宮城の酒造り

酒は縄文の昔から生産されていたと推定されるが、記録として残る宮城県内の酒造の起源は、仙台藩祖伊達政宗公が、大和国榧森(奈良)に住む又五郎を召し抱えて(榧森又右衛門)、御城内定詰御酒御用としたことに始まる。榧森又右衛門は青葉城三の丸南に酒造蔵と居宅を与えられ、その後12代にわたり領内の醸造技術の発展に努めた。安政4年(1857)には伊澤家が仙台藩御用酒屋を拝名し、以来現在も名醸「勝山」の銘で酒造りを続けている。伊達の気質と言うべき進取の精神や伝統の技を受け継ぎ、少量高品質という徹底した良酒へのこだわりを持ち続けている仙台を代表する蔵だ。城下にはこれら藩御用達酒屋のほかに、町酒屋もあった。しかし仙台藩は米が主要な経済物資だったため、大量に米を消費する酒造りを制限することが多かった。特に、元禄宝永年間は、町酒屋はもとより自家用酒も徐々に制約を受けた。このように宮城の酒造りは厳しい状況下に置かれ途絶えた酒蔵も多いという。■参考 『みやぎ地酒の旅』河北新報社、2000年わが宮城県は、小さな酒蔵が多く、酒も少量生産で地元でしか手に入れにくいのが特徴だそうだ。特定名称酒の割合も全国トップクラスを続けている(おだずま注:上掲書の時点)。昭和61年、宮城県酒造組合は、みやぎ・純米酒の県を宣言し、全蔵元が参加して宮城米100%の酒造りを開始した。しかも、精米歩合60%以上の純米酒という日本酒本来の酒造りを。さらに平成5年からは独自に認証基準を設けて品質維持に努めている。また、地元宮城の酒米を求めて、山田錦を母に寒冷地向きの品種の交配を重ね、ついに平成9年に「水稲農林351号」として登録、「蔵の華」と命名された。酒蔵は小さくても、地の水や米を使い地元に愛されてきた酒こそが本当の地酒である。以上は、上掲の本によるのだが、宮城の地酒を発展させようとする心意気が感じられる。本には、37の蔵や銘柄についても詳説されている。宮城の酒について様々な角度から、今後当ジャーナルとしても研究を深めていきたい。■関連する過去の記事 きき酒を考える(2013年9月21日) 仙台城の酒倉と榧森又右衛門(07年9月19日) 清水門跡(07年7月13日)

2015.01.17

コメント(0)

-

岩沼と尾花沢は友好都市

午前中にラジオで岩沼市からのお知らせ。友好都市の尾花沢市の雪に関するイベントの案内だった。岩沼市の友好都市だと、ドーバー市とナパ市は知っているが、尾花沢か。どういう縁なのだろう。頭の中で想像していたが、産業、歴史、人物... 思い当たらない。さきほどネットを覗いてみたら、岩沼市民交流協会のサイトに友好都市締結15周年記念の両市交流の歩み展なるページがあり、市役所の一角だろうか展示ポスターの画像があった。読んでみると、平成7年からスポーツや小学生の交流が進んでいて、11年に友好都市協定を締結したという。お互いの祭りに市民訪問団を派遣したり、小学校の交流、また大震災でも支援をいただいた、などと説明。尾花沢市のサイトには、花笠祭りを岩沼で披露したこととか、住宅の雪降ろしに岩沼の人がちが参加してくれたことなどの情報もあった。

2015.01.16

コメント(0)

-

二戸市の日光ぱん

今度は「日光パン」だ。岩手県の観光キャンペーンのパンフレットに出ている。二戸市内の菓子店などで販売され、TV番組でも取り上げられた二戸市の郷土菓子。あんこをたっぷり入れた生地に砂糖をまぶした饅頭。何個でも食べられそうな上品な味わい、とのことだ。このパンフの画像では、一個ずつ包装されているようで、饅頭そのものの素顔はわからない。なお、包装には、「日光ぱん」と印字されている。日光出身の日光屋さんが売り出して、地域に広まったようだ。■関連する過去の記事 くまたぱん(2015年1月13日) イギリストースト、アベックトースト、クリームボックス(2014年12月23日)(東北のご当地パン)

2015.01.15

コメント(0)

-

くまたぱん

JRの駅で、「ふくしま旅」という観光パンフを手にする。ぱらぱらとめくって目についたモノが、これです。くまたぱん。写真とともに、次のような説明がある。黒糖水に小麦粉を混ぜて練り上げた生地とこしあんが絶妙。こんがり焼き上げた後にたっぷりの砂糖をまぶした須賀川名物です。この後に「くまたぱん本舗」の名と電話番号と続く。これは、子どもが好きそうなお菓子だ。■関連する過去の記事 イギリストースト、アベックトースト、クリームボックス(2014年12月23日)(東北のご当地パン)

2015.01.13

コメント(2)

-

全国初の準公選を果たした石巻

昭和21年5月25日、石巻市長の「選挙」が行われた。候補者3人から堺武志医師が選ばれ「市長推薦者」となる。6月10日に市議会で決議されて市長となった。これは昭和21年3月に岩崎孫八市長が公職追放に伴い辞任したことを受けたものだが、それまでの市議会の推薦の方式を改め、市民に広がった公選の気運を受けて、全国で初めての準公選として行ったものである。以上は、『石巻の大正・昭和 ふる里とともに歩んだ石巻日日新聞の75年』(石巻日日新聞社、昭和63年)によった。もう1題。石巻市は一度に4つの新制中学校を開設した。石巻、門脇、住吉、湊の各中学校だが、昭和22年の3月31日に臨時議会で可決。翌日の4月1日に設置だ。堺市長は石巻と門脇の2校案だったのだが、志摩喜平氏が4校案で奔走。当時は、文部省と地元の板挟みにあって首長が辞任する事例も全国で十指に余るほどだった。市長の息子で医師の堺鶴二郎氏が、オヤジの言うことはおかしい、餅は餅屋に任せるべきだと進言したという。復興に立ち向かう石巻市。前の世代の人たちが、大正や昭和の苦難を乗り越えてきた歴史や、未来のために(私たちの生きる今に)残してくれたことなどを、今こそ振り返る意味は大きいのではないだろうか。がんばろう石巻。

2015.01.10

コメント(0)

-

女子サッカーが宮城対決に

高校女子サッカー選手権は昨日(4日)の2回戦で、東北代表の常盤木と聖和がそれぞれ勝ち、明日6日の準々決勝で対戦することとなった。仙台の強豪同士のカードとなったが、できれば両者とももっと上まで勝ち上がってほしいと思うのは、宮城県民の多くの感想ではないだろうか。トーナメントで決められているから今となっては仕方ないが、東北第1と第2をもっと離して設定してほしかった... などとつぶやき。年末にたまたまBSで2シーズン前の常盤木の決勝戦(優勝)を見たのだが、(失礼ながら女子サッカーをあまり知らなくて)女子高校生とは思えないテクニックや粘りで、一生懸命さも伝わって、見応えがあった。強豪だけに全国から志をもった若者が仙台に来てくれているようだ。(なお、以前当ジャーナルでも論議しました。「あれは県外の生徒だから」式の高校スポーツに関する一部の仙台的意識も未だ残るようですが、私はわざわざ仙台を選んで今仙台でがんばる学生を、仙台・東北は応援していきましょうという立場です。)がんばれ、高校生。がんばれ私学。がんばれ東北。

2015.01.05

コメント(0)

-

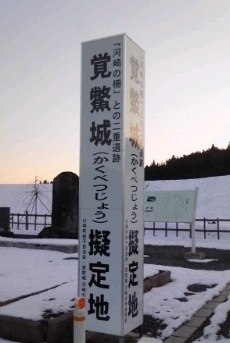

覚べつ城を考える

過日、一関市の薄衣(北上大橋)から北上川の左岸沿いに千歳橋まで県道を走った。砂鉄川の合流地点からさらに進み、そろそろ集落もなくなるあたりで、川も道も細くなろうかというところに、忽然とこれが現れた。覚べつ城(ベツは漢字表記できません)の擬定地という。これまで、覚べつ城は登米市や奥州市に比定地があるとされ、一関市(旧川崎村)もそうだったとは不勉強にして知らなかったので、驚いた。思わず車を留めて看板の説明を読む。河崎の柵と、覚べつ城の二重の遺跡。高橋富雄先生の説明を引用されている。あとでじっくり勉強します。■関連する過去の記事 多賀城の基礎知識(後編)2006年8月8日

2015.01.02

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1