2015年03月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

大衡村を元気づけようプロジェクトその2

あとわずかで、いよいよ新年度4月1日。しかしながら、年度替わりを挟んでいまだ混乱の某村。■関連する過去の記事 大衡村の良いところは...(2015年3月19日) 大衡村の議会解散を考える(2015年3月18日)元気づけるために、20年ほど前の書籍(宮城県町村会『The-町村 わがまち自慢ベスト展パート2』1995年)から、村自慢を書き出してみます。大衡村の自慢ベスト101 グリーンランドおおひら(全村公園化宣言)2 キャンプや芋煮会に最適(牛野ダム湖畔公園など)3 昭和万葉の森4 仙台北部中核都市5 日本一小さな美術館(ふるさと美術館)6 村民総出で植えた松並木(明治18年に植えた国道4号沿いの松並木)7 カスミ草(生産高、出荷高、品質とも県内一)8 村内全戸の無線放送9 日中のかけ橋 佐藤姉妹(郭沫若、陶晶孫の伴侶となった、佐藤をとみ、みさを姉妹)10 クリーンボックス(村内各所のゴミ集積所はいつもクリーン)どうです、すばらしい村ですね。

2015.03.31

コメント(0)

-

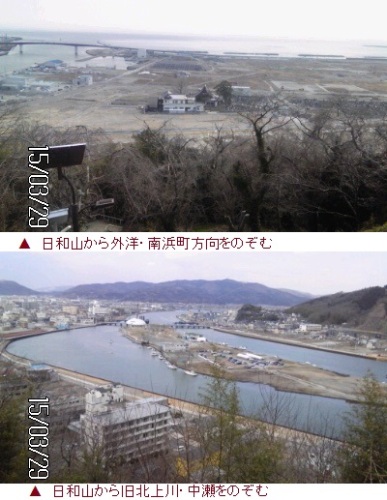

石巻・日和山にのぼりました

陽気の日曜に訪れました。復興が進んでいるとも、進んでいないとも、見方考え方はさまざまでしょうが、とにかく、こうです。画像というものは冷静ですが、住んでいる人、住んでいた人、応援に来ている人、それから石巻を思う全国の人たちの熱い思いがあります。海と川は、昔ながらでしょう。牡鹿半島や田代島、また宮戸・嵯峨渓などの海岸線もはっきり見えました。■関連する過去の記事 芭蕉文学の最高の展開地 石巻(2011年11月26日)震災後4年を経過。石巻についてもあれこれ考えました。10年前にこんなことも(下記)書いていましたね。いつのまにかこのブログも10年目となりました。 ■石巻の大いなる歴史2題(05年10月24日)ほかにも、産業、歴史、教育、行政などさまざま思ったり綴ったりしてまいりました。進取の気概あふれる歴史と、風光明媚の、わが宮城ほこりの町です。全国の皆さん、すばらしい石巻に足を運んでください。東北を訪れてください。

2015.03.31

コメント(0)

-

大塚家具と仙台・東北

何かと話題になった大塚家具。仙台ショールームの入っているビル。すっかり春めいた今朝の画像です。ここで終わると、単なるアクセス増やしのタイトル設定になりかねません。当ジャーナルの威信をかけて?、大塚家具と東北について論じます。まず、画像の仙台ショールームは東北最大級。11,200平米に1万5千点以上のインテリアだそうです。そして、同社サイトの産地に関するコーナーを見ると...出てきます。秋田県湯沢市(曲木家具)、山形緞通、南部箪笥、仙台民芸箪笥。紹介されている11の産地(つまり同社で扱っている商品でしょう)のうち、4つが我が東北。こうなると、お家騒動はともかく、東北の伝統工芸の紹介の方もぜひヒートアップしていただきたいですね。ここで編集長のよけいなコメントですが、曲木家具は、秋田木工という湯沢市の会社で大塚家具傘下のようです。また、山形緞通(だんつう)は山辺町。オリエンタルカーペットの登録商標のようですが、山辺はニットや織物で有名な町ですね。南部箪笥は、岩手県ですが、南部というからには岩谷堂ではなく、九戸村などの伝統工芸のようです。

2015.03.30

コメント(0)

-

南郷創建の慈父野田眞一翁(感恩橋、南郷高校、野田道路)

国道346号は、大崎市鹿島台から涌谷に向かうとき、鳴瀬川を渡る。大崎市と美里町南郷の市町境でもあるこの橋が、感恩橋である。この橋は、野田眞一翁が私財を投じて架けた。翁は明治14年の生まれ、鳴瀬川に橋を架けるほか、鹿島台と北村の間の「野田道路」の開発、農学校の建設(現在の南郷高校)の建設を行った南郷創建の慈父である。大工事となった橋と農学校はほぼ同時に建設をはじめ、翁の家族全員で現場の作業員の世話をし、最前最良の資材と技術を傾注するよう心を配ったという。報恩感謝の一念による無償の行為と伝えられる。南郷高校の庭には、二宮金次郎像と野田記念図書館が、翁の人となりと思想を物語っている。(宮城県町村会『The-町村 わがまち自慢ベスト展パート2』1995年 を参照しました。なお、同書では真一と表記されています。)南郷高校のホームページで学校長の挨拶のなかにも、昭和6年、地元旧南郷町の篤志家野田真(ママ)一翁の浄財により誕生したことが書かれている。今は美里町となった南郷だが、明治22年の市町村制施行のとき、南郷村と称したものである。この町名は、福ヶ袋、練牛、大柳、木間塚、二郷の6村が、涌谷城下から見て南にあることから、南郷(みなみごう)五か村と呼ばれたことに由来する。これに和多田村を加えて南郷村が誕生、昭和29年に南郷町となる。(上掲書から)いまの我が郷土は先人の営みのうえに成っている。ふるさとの発展に力を尽くした人と、その時代について、学びたい。

2015.03.29

コメント(0)

-

平田五郎の力試し石のあった神谷川と平田橋を探して

県道利府バイパスにある平田五郎の力試し石。前回記事にしました。■関連する過去の記事 平田五郎と力試し石 画像です(2015年2月27日) 平田五郎と力試し石(2015年2月23日)もともと2つの板碑が、神谷川にかかる浜街道の土橋(平田橋)の辺りにあったという話なので、神谷沢地区の旧道あたりを探訪してみた。用事で通りかかったのを僥倖に、ほんの10分ばかりの探索ですが、この辺りに立ち入るのは初めて。下が、ひょっとしたらその神谷川の現在かとも思われる画像です。県民の森の方から流れ出て、画像の付近では利府街道の旧道にやや平行して北向きに流れます。この川はその後、すたみな太郎やヨークベニマルの信号で利府バイパスを横断し、新幹線基地の下を経由して砂押川に合流するようです。住宅地図でも名前がないので、神谷川かどうか確信は持てません。今はすっかり護岸工事で固められていますが、大昔の河道は異なっていたとも思われるし、利府街道の旧道も、現在の道路とは違っているでしょう(たぶん、現在の旧道は近代になって人車往来のため田んぼの中にまっすぐ通したのだろう)。従って、神谷川と浜街道の交差する平田橋の位置も、よくわからないのです。画像の地点は、利府バイパスからグランディ21に上る県道沿いのラーメン屋さんや石材屋さんの付近。塚元という字のようです。付近は田んぼだったのが最近急速に宅地化したと見えて、真新しいアパートや戸建て。公園には幼児が遊んでいます。川沿いに開発に伴う調整池もみられます。住宅地図で見ると、熊野神社から利府第二小学校の方向に伸びる小さい道があります。地形を考えると、丘陵沿いのこの小径が、かつての街道かも知れません。とすると、「平田橋」はこの小径が画像の川と交差する橋の可能性があります。画像の地点より、100メートルくらい南(上流)に位置します。現在「力試し石」のあるバイパスからは西に150メートルくらいでしょうか。

2015.03.28

コメント(0)

-

仙台駅の売店の番号を考える

昨日に引き続き、この話題です。■関連する過去の記事 JR仙台駅売店の番号の謎(2015年3月26日)JR仙台駅ホームページというものから情報整理しました。どうも、駅弁売店とNEWDAYS&KIOSKと大別されているようです。(おみやげの店、本屋さんなどは除きます。)4階(新幹線ホーム階)〈駅弁売店〉 仙台駅1号売店 仙台駅2号売店 仙台駅3号売店 仙台駅4号売店 仙台駅5号売店 仙台駅9号売店〈NEWDAYS & KIOSK〉 KIOSK仙台26号売店 KIOSK仙台28号売店 KIOSK仙台29号売店 KIOSK仙台36号売店 KIOSK仙台37号売店 KIOSK仙台38号売店3階(新幹線コンコース)〈駅弁売店〉 仙台駅7号売店 仙台駅10号臨時売店〈NEWDAYS & KIOSK〉 KIOSK仙台22号売店 NEWDAYSミニ仙台34号店2階〈駅弁売店〉 仙台駅6号売店 仙台駅8号売店〈NEWDAYS & KIOSK〉 KIOSK仙台6号売店 KIOSK仙台7号売店 KIOSK仙台8号売店 KIOSK仙台45号売店 NEWDAYSミニ仙台10号店1階〈NEWDAYS & KIOSK〉 KIOSK仙台12号売店 KIOSK仙台13号売店 NEWDAYSミニ仙台5号店ただ、このサイトは、最近できた在来線中央改札ラチ内のNEWDAYSが反映されていないなど、最新ではないような気がします。それにしても、ナンバリングはどういうルールか、不思議ですね。

2015.03.27

コメント(0)

-

JR仙台駅売店の番号の謎

いつまで続くのか改修工事。エキナカガイドというパンフ(2015.03)によりますと、2016年春に完成予定。新しい東西自由通路のイメージ図があります。さて、改修の話は別として、このパンフは仙台駅の魅力を伝えているようです。まず、有名な牛たん通り、すし通り。牛たんは4店と駅弁店。すしは6店舗があるそうです。また、駅弁の50種類は全国屈指。なるほど。多少、「通」っぽいネタを拾ってみますと... 立ちそば処は、1階が「そば・うどん萩」で630-2100です。2階のは「立ちそば処 杜」で630-2300ですが、最近新しくなったやつですね。ラッチ内外の両方に対応できるようです。そして、売店についてです。パンフの駅弁のコーナーにある「売店リスト」は、1号売店から10号臨時売店まで。牛たん駅弁屋(2階中央改札左)を加えて11店舗が表示されています。なぜか、新幹線の方から数えるようで、1号から5号が新幹線ホーム(13/14番ホームが1から3号売店、11/12番ホームに4号と5号)です。6号と8号は、2階コンコース。7号はまた3階に行って、新幹線中央改札ラチ内。9号はホームに戻って13/14番ホーム東京方。最後の10号臨時売店も3階で、新幹線南改札ラチ内、ということです。ナンバリングの法則やいかに。それはともかく、これらは駅弁のコーナーに記載されているので、駅弁を扱っているものなのでしょう。フロアマップには、それ以外の売店も示されています。上記以外の売店を拾ってみます。まず、3階には、34号売店(NEWDAYS)があります。ラチ内で待合いスペースの中央にある、みんなが使う店舗ですね。でも、KIOSKと表示されているのは、上記の10号臨時だと思いきや、マップでは22号と書かれています。不思議。次いで2階。駅弁扱いリストでは6号8号とあるのですが、マップでは、6号のKIOSK(バスプール側出口あたり)があるほか、7号と8号がNEWDAYSと記されています。ほかに、NEWDAYS(緑)で「10号」と「仙台」が。10号はラチ外のびゅうプラザ近くのやつで、「仙台」はラチ内の最近再開した店舗のようです。もう、なんだかよくわかりません。在来線ホームでは、1番線(階段下)と、2/4番線に。最後に、1階では、5号(NEWDAYS)が表記されています。以上、どうやら駅弁リストの番号とフロアマップの売店番号は違うナンバリングのようではありますが、とにかく不可解。はじめに店舗番号があるのではなく、KIOSKやNEWDAYSのそれぞれのシリアルナンバーなのか。いつか解明して見せましょう。(詳しい方教えてください)

2015.03.26

コメント(0)

-

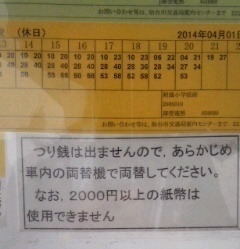

バス停で見つけた「2000円札」の懐かしさ

仙台市営バスの停留所の時刻表です。画像のとおり「2000円以上の紙幣は使用できません」との説明。オヤッ、2000円札なんて久しぶりに聞いた。沖縄サミットに関連して守礼の門がデザインされていたと思う。できたころは結構流通したが、いまは全く見ませんね。バス停のコメントは、要するに1000円紙幣しか使えません、ということなのだが、たぶん丁寧でマジメな方が書いたので2000円札を無視できなかったのでしょう。

2015.03.24

コメント(0)

-

塩竈神社の桜

塩竈神社の境内にある桜です。下の方の鳥居前の広場(団子を出す茶店のあたり)の桜です。天然記念物のシオガマザクラではないと思いますが。暖かくなったとはいえ、まだ彼岸中日を過ぎたばかりですが、すでに咲いていました。赤ちゃんを抱いた家族や、他県ナンバー車で来た観光客も多くおられました。

2015.03.22

コメント(0)

-

石巻線 全線再開

今日のことです。報道も大きくされました。駅の再開と併せて、まちびらきが行われました。ある住民の方が、施設復旧が仮設でなく、本当の復旧として初めてできたのがうれしい、と言っていました。たしかにそうですね。一からのやり直しの町づくりの途上。大変な過程ですが、それでも一つ、なんとか一つ、形ができたではないですか。他のほとんどの町と同様に、震災の前から人口減少や商店街衰退の課題を抱えていた地域ですから、すべてが元の通りとは行かないことは当然です。しかし、地域を復興しようという人たちが居て、町に戻ろうという人たちが居て、また、それまで女川に関わっていなかった人が震災の後に女川を支えようという気持ちも多くて、とにかく人口の伸長や産業の大発展はなくても、身の丈の町を再興しようということでしょう。4年とちょっと。長いですね。でも、これからも長い。長いけれども、一つづつ形が見えてくることが大切でしょう。ここで暮らしていく、ここに戻っていく、ここを支えていく、という気持ちが固まっていくことが。さて、当ジャーナル編集長個人として、女川と震災についての思いがあります。震災後はじめて女川に行ったのは、4月の初めだったでしょうか。自分で車を運転して、仕事の関係者をあちこちで拾いながら。石巻から稲井を経由して国道398号を女川に入ったときの、あの光景は忘れられません。そして、皆さんの話。休む間もなく奮闘する方々。4年を経て、確実に町は動いています。進もう女川。がんばろう東北。

2015.03.21

コメント(0)

-

大衡村の良いところは...

なにかと注目の大衡村。こんな時こそ良い話題を探そう。サンドのTVでもやっていたが、国道457号沿いの「ぐるめ茶屋」。私も何度か行っている。最初は、村内に住んでいる人が推めるので、仕事の際に行ってみた。おいしかった。2度目は家族で行った記憶がある。あの国道沿いにはいくつか良い店があって、何気なく、味処ストリートだ。大衡村はわが宮城県ただ一つの村。トヨタ東日本のある元気なまち。■町と村の人口を考える(2012年4月22日)そして、隣の大和町役場との距離は、東北で一番近い。■最も近い市役所・町村役場のペアはどこか(2010年5月23日)ほかにも村の特長はいくつもあるだろう。昭和万葉の森、ゆるやな丘陵地の風景、大衡城跡公園、ふるさと美術館。国道4号の奥州街道筋には風情のある松並木もある。それに、楽天イーグルス大衡球場もあるよ。これは以前は西部球場(西武じゃない)と読んだようだから、なんだか紛らわしい。私が知らない大衡の良さは、きっとほかにもたくさん有るだろう。

2015.03.19

コメント(0)

-

大衡村の議会解散を考える

昨日(17日)午前、大衡村の跡部村長は村議会を解散した。前日に議会が不信任決議を可決したことに対する対抗措置だ。これにより、現在村議会で審議中の新年度予算などの議案も消えてしまった。読売新聞の報道では、村長が暫定予算を編成して専決処分で対応するという。村長は解散の理由として、「不信任決議は定例会の最終日まで待って欲しいとお願いしたが聞き入れられなかった。自分のもとでは予算を含めて信任できないということだから、解散せざるを得ない」とのコメントを出している。もちろん、これは全く理由になっていない。今回は村長の出した議案が問題なのではなくて、村長個人の資質が問題視されたのだから、「すり替え」の綺麗な典型例だ。また、村議会選挙の形で有権者に問うべき実質的争点が提示されているわけでないから、必然性がわからない。さらに言えば、かりに解散するとしても予算審議終わるまで待つことも可能だ。解散権行使は10日以内で、議会の会期は19日までの予定だった。村長としては、議会が不信任決議という強い措置に出たことやそのタイミングなどに関して、根深い恨みがあるのだろう。それにしても、行政の混乱や停滞を考えると、解散などしている場合でないだろうと思う。現実的総合的に判断すれば、まず辞職の意向を明言して、19日までの会期は全うして閉会後に辞職、しかないだろう。村長は辞職するのかどうか報道がないが、このまま居座っても、4月26日の選挙後の初議会で再び不信任決議がなされる可能性が高く、そこで失職となる。選挙を2度やるよりは、自ら辞職して議会と村長の選挙を同日にやってもらった方がまだマシというものだ。ところで、今回は上記のとおり、いただけない判断であるが、一般論としては不信任をつきつけられた首長が、辞職や失職(解散しないと10日経過で自動失職)を選ぶのでなく議会を解散するのが王道であり当然の対応との見方もある。辻山幸宣氏の文章にあるのだが、片山虎之助氏が総務大臣の頃、長野県議会から不信任決議を受けた田中康夫知事(当時)が、失職のみちを選んだ後、知事選に再出馬して当選したことに関して、知事選挙をやることは制度は想定しておらず、議会の判断がおかしいと思えば首長は解散すべきだ、との見解を述べた。制度は明らかに解散と失職の2つを定めているのだが、たしかに、不信任を受諾した形の知事が再出馬するのはおかしいという見方に一理はある。現実は、議会選挙よりも知事選挙の方が成就するという政治的計算だろうが。制度は、不信任決議があった場合には、首長の判断によって、首長と議会のいずれかをいったん退場させて有権者の判断に委ねることで事態の解消を図ることとしている。首長が退場した場合に本人がまた選挙に打って出るとなると、制度の趣旨には合わないということは、一応言えそうだ。首長が解散すると同時に自らも辞職して、ダブル選挙に打って出る事例も多いが、これも制度ほんらいの趣旨を事態解消過程と解すれば、どうなのかという議論はあるかも知れない。ただし、田中知事のケースもダブル選挙の場合も、違法なものではないし、具体的な場合において、目先の功利や地位保全の観点ではなく選挙で民意を問うあり方が適切に判断されれば良いのだろう。さて、その片山虎之助氏は大衡村で議会が解散された同じ17日の午前、参院予算審議で安倍総理に対して、憲法改正では国会の解散権の議論をするよう主張していた。政府の見解である7条説は違和感がある。よい憲法にするための改正には賛成で、是々非々で協力するが、憲法改正の議論の中に解散権が出ていない、という指摘だ。総理答弁では、「実質的に解散権限は内閣にあり、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣が政治的責任で決し、憲法上制限は規定されていない」と述べたうえで、「三権分立をどのように考えるかという統治機構に関する根本的な問題で、こうした問題も含めて憲法改正には国民の理解が不可欠だ。今後とも国民的な議論がさらに深まっていくことが大切で、どの条項をどのように改正するか、いつ改正するかなどについても国民的な議論を深めていきたい」と述べた。(NHKニュースから)片山氏はおそらく制度論として変えようという意図はなく、7条解散説は文理上不自然だから明文化すべしということなのだろう。でも、こんな「一般受け」しない議論をする氏のユニークさは評価されるべきかも知れない。旧自治省行政課長もされたというし、法制度のプロとしての自負や責任感か。国民が納得する憲法、わかりやすい憲法という視点からは、実は大事なことだ。解散王道説からすれば、大衡の村長の判断は適切で、しかも、辞職すべきではない、という結論にもなりそうであるが、しかし今回の事情はまったく政策選択の話ではないから、そんな結論になるはずはない。

2015.03.18

コメント(0)

-

湊浜の昔

七ヶ浜町の湊浜は、古代多賀城の湊であった。砂押川(市川)で多賀城との舟運があった。『日本書紀』景行天皇紀にある「竹水門(たかのみなと)」は「多賀の水門(みなと)」で、湊浜のこととみられる。『安永風土記』には、宮城郡市川の末流が多賀城より湊浜に流れて商人舟が往来したと書かれている。また、同書市川村編には、「市川の上流は宮城郡森郷の惣の関堤より市川村の沼頭で、加瀬村の砂押川へ合流し、往古は湊濱に流れ出る郡中第一の大河で大船も通行したので、当村を一川(いちかわ)と称した、と俗に伝えられているが、いつのころか八幡村に津波があったとき川が埋まりその後は小川になったのでその文字も換えられた」とある。津波とは、慶長大津波(1611)と思われ、これで河口や河床が浅くなり湊に不適となったようである。現在、湊浜は、仙台新港や精油所のため埋め立てられ、わずかに河跡湖として弁天沼が残っている。かつてのにぎわいの名残として、旧河道に面して仁寿2年(852)慈覚大師が彫ったという岩窟仏の薬師堂が建つ。湊浜の東、松ヶ浜には御殿崎という小岬がある。かつて鴻ヶ崎とも呼ばれた。松ヶ浜の「松」は風を「待つ」で、風待ちに使われた浜であり、鴻ヶ崎は、国府に通じる岬の意の国府ヶ崎が転訛したとみられる。今では砂押川は仙台新港の入り口に注ぎ出す。また、七北田川はさらに南の蒲生で海に出るが、かつてはこの七北田川が南宮で砂押川に合流していた。とすると、孫兵衛が工事をする前は、流量も相当あったのだろう。古代の七北田川も同じ流路と考えれば、南宮で合流ということは現在の市川橋より上流で合流していて、国府そばでは水量も豊富だったろう。中央との物資や往来に用いられる河港があり、河口の湊浜もにぎわっていたのだろう。■参考 菅原伸一『蝦夷と「なこその関」』無明舎出版、2014年■七ヶ浜町観光パンフレット2013■関連する過去の記事 七北田川を考える(2007年10月3日)(流路の変更)

2015.03.15

コメント(0)

-

潘基文事務総長の話と東北大学への期待

今日は国連防災世界会議のパブリック・フォーラムの一環である東北大学のシンポジウムを聴いてきた。国連事務総長の潘基文氏がスピーチをされた。災害を避けることはできないが、被害を減らし、最小化することはできる。投資することで将来に備えることができる。global citizenship, global solidarity などの語が印象的だったが、国際社会や国連が災害をどう受け止めてどう行動すべきと考えているのかが多少理解できたような気がした。福島南高校を訪問したことなどの体験談もあり、また、今朝のバヌアツのサイクロン被害にも言及していた。大学のシンポジウムは、東北大学が震災後に取り組む数々のプロジェクトの報告が趣旨である。すべて聴いて、それぞれに興味深かったが、昼休みにちょっと感じたこと。かつてある先生が university の意義はなんだと思うかと話題提起された。ただ単に学科や学問が横並びに組織化しているだけではないのだ。災害科学国際研究所がめざすものは、学際的な研究による、災害、防災、復興にかんして世界をリードすることだろう。そう在ってほしい。地震や津波はもちろんだが、エネルギー、医療、産業、放射能など各分野でのプロジェクトが進んでいる。なかには、個別にニュースで聴いているものも多い。こうやって全体像として報告されると、なるほど、東北大学がこれだけ広範に関わっているのか、と実感させられる。まさに university なのだ。進め方やニーズの把握と還元という面でも、経済界や産業各分野、行政やNPOと、深く関わっている。産学官(最近は金も入ったりするが)、などと単純な横並びの一つではなくて、大学自ら産や官の足りないところに入り込み、あるいは提言し、あたらしい課題に対しては領域間の連携により研究を進め、また大学自らが世の中の縦割りを横につなぐ糸となる。東北の名を冠する名門大学として、これから一層、東北と世界に頼られる実践的な solution の拠点になってほしい。

2015.03.15

コメント(0)

-

中学校がなくなる西目屋村

NHKニュースで放送していた。生徒数28人の西目屋中学校が閉校し、村に中学校が無くなる。来年度から中学生はスクールバスで弘前市の東目屋中学校に通うことになるという。事実上統合される、という表現だった。NHKが調べると東北では、市町村で中学校を持たなくなるのは初めての事例、ということも説明されていた。村にとっては、たしかに淋しいことだろう。苦渋の選択だ。さて、村立中学校がなくなっても、中学生に教育をさせる自治体の義務は当然あるのだから、村としての責任は、一般論としては隣接自治体と一部事務組合を組織して組合立学校とするか、あるいは隣接自治体に事務の委託(地方自治法)をするなどして、果たすことになるだろう。■関連する過去の記事 東北の組合立学校(2008年6月19日)西目屋村の場合は弘前市に通わせるから、弘前市への事務委託と考えられる。規約を作って議会の議決などの手続を要するが、すでに終わっているのではないか。ところで、小中学生を隣接自治体の学校に通わせる事務の委託なら、珍しいことではない。地形や交通の関係で、それが便利な場合であり、全国的にもかなりあるだろう。この場合は、小(中)学校教育事務や就学事務を甲村から乙市に委託するなどという規約を定めるのが通常だろう。費用は甲が負担する、などが実質的な規約の内容となる。ただし、特定地域だけでなくその市町村の児童(生徒)全員をお隣に頼みます、という委託が、東北では初めてだということをNHKが強調したことになろう。(なお、一部だろうが全部だろうが、就学事務を委託することが無責任という単純な批判は当たらない。子どもの学習環境を考え、村の財政も熟慮し、委託しても子どもの育成に当然主体的に関わる自治体の責務はあるし。)また、組合立の形態の場合については、市町村内の一部区域について、地理的特性や市町村合併の経緯などから隣接自治体と一部事務組合を設立するのが通常で、その市町村の全域を組合で処理する(つまり村立学校が全くない)というケースはあまり聞かない。(かりにそうなったとしても、村立学校でなく組合立だから村の責任を果たしていないという批判は当たらないのだが。)従って、NHKが、ややセンセーショナル?に報じたように、西目屋の事例は珍しいということには、一応なるだろう。■関連する過去の記事 西目屋村の挑戦?(2009年3月5日)

2015.03.14

コメント(0)

-

善知鳥と女川江島

女川の海上、江島群島の足島は、ウトウの繁殖南限地だそうだ。この無人島には、花崗岩の岩礁地帯はウミネコが、上部の土壌地帯はウトウと、2つの集団に分かれて何千羽の大群がつく。蛇や野ネズミがいないので繁殖地としての条件が良いのだ。ウトウの餌はコウナゴやメロウド。海中にもぐるウトウの群れに追われて、コウナゴが密集して海面に盛り上がる。これをウミネコが狙って舞い降りる。それをみて漁師がすくい上げる漁法があるという。東北でウトウというと、青森市の善知鳥神社が有名だが、そもそもウトウ、ウドとは洞穴のことで、宮崎県の鵜戸神宮も関係があるそうだ。鳥のウトウは、横穴に営巣するからこの名が付いたという。宮城県にもあるが、ウトウ沼(坂、堤)などの地名も、こうした穴と関係があるらしい。七ヶ浜町松ヶ浜に謡(うとう)があるが、全国的に両側に山が迫る坂道をいう例があるそうだ。足島にもどるが、「陸前江ノ島のウミネコおよびウトウ繁殖地」として天然記念物とされている。宮城県のサイトによると、ウトウは特に足島に多く、1m以上もある横穴を掘って中に1卵を産む。繁殖期は5月~7月、とある。ウミネコ Larus crassirostris(かもめ科) ウトウ Cerorhinca monscerata(うみすずめ科)■三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』(宝文堂、1982年)などを参考にしました。

2015.03.13

コメント(0)

-

仙台-金沢3時間26分の衝撃

今春のダイヤ改正では北陸新幹線の開業が目玉。最速達の「かがやき」は東京-金沢を2時間28分、東京-富山は2時間8分となる。仙台駅のダイヤ改正パンフをみてみると、仙台-金沢駅間を最短3時間26分で結ぶ、とある。2時間37分の短縮だ。こう考えると、たしかに衝撃的な短縮。昔は、上野乗り換えでまる一日がかり。今だと、夜行バスか。かくいう私も昨夏は北陸にバスで行きました。パンフレットによると、仙台を8時33分に出る「はやて」で大宮で「かがやき」に乗り換え、金沢には12時6分に着く。帰りは、金沢を17時36分に出て仙台駅には21時47分に到着。半日のビジネスならこれで十分だ。加賀金沢と仙台。昔でいう大藩どうしの交流が強まるか。北陸から仙台に大学生がもっと集まってくれればうれしい。首都圏経由の交通インフラというのはシャクだが(仕方ない)、北陸と仙台・宮城・東北が身近になることで、交流が強まっていけば。もちろん、仙台周辺についても、石巻線の全線再開(3月21日)、天童南駅の開業、仙山線のダイヤ利便性向上などもそれぞれにインパクトがある話題だ。■関連する過去の記事 直行新幹線 今度は長野へ!(2010年9月26日) 仙台新潟「直行」新幹線を考える(2009年10月10日) 高速バス富山-仙台が登場(2008年4月27日)

2015.03.12

コメント(0)

-

大震災の日に感じる御支援の絆

東日本大震災から4年。宮城県では鎮魂の日と定められ、各地で追悼の式典があった。改めて被害の大きさと、人々の心に残した爪痕の果てしなさを感じさせられる。政府主催の追悼式では、ご遺族代表の方の話に、ご自身の悲しみとともに、いまだ遺体が見つからない遺族など他の人たちへの気遣い、そして救助に奔走してくれた人々、数多くの支援してくれた人々への感謝のことばも心に残った。救助や支援は、私たちの目に見えないところで、広く深く存在していたのだ。ところで、今夜、私は帰宅後に台所の水道栓の部品交換工事をした。下は修理後の画像です。少し前から漏水があり、最近では水滴が間隔を置いてしたたるようになったので、修理を考えていた。内部のパッキン交換で済まないか(古典的発想)、でも分解の仕方もわからないし、丸ごと交換だと値が張るな、などと思いあぐねていた。日曜日のこと、もう20年近く前の建築時の各設備の取扱説明書を束ねたファイルから、水道栓の説明書を引っ張り出す。外国製の混合栓で、説明書の最後にフリーダイヤルがあった。一応かけてみたが、つながらない。留守録になったようだったが、諦めて電話を切った。しばらくしてから、携帯らしきナンバー表示で電話がかかってきて、どうかされましたか、と。事情を説明すると、カートリッジの交換ですね、と即答され、型式を確認された。どうも、外国の当該メーカーは解散しているようで、部品交換などのメンテナンスをこの会社が担っているような感じだった。翌日の配達でカートリッジと施工解説書を送ってくれるという。8千円ほど。住所を話して、はいヨロシクお願いしま~す、と終わるところだったが、会社の方が言う。あれ、3月11日前ですね。被災地支援で半額にしてくれるというのだ。何でも、被災地の方に向けては代金を半額にすることで、顧客がその分を復興なり自分のことに使ってもらうという趣旨で割り引いているというのだ。会社には、寄付があるのか、それとも業界や会社の独自の取組なのだろうか。そして、それが4年目の3月11日までの期間の扱いのようだった。私としては、安くなることはもちろんだが、4年も経ってそのような絆が受け継がれていることに、驚きとありがたさでいっぱいになり、わざわざ折り返してくれたことと併せて御礼を申し述べた。私の家は、実は地震保険で半壊に認定されるほどで、被害がないではないのだが、外壁や内壁など見栄えが気になるところは自分で直した程度で、建物本体、水道、電気などいずれも問題はなかった。(停電や断水の影響はもちろんあったが。)津波で流失したり地震で倒壊した方に比較すれば、何でもないというべきものだ。どなたの厚意か目に見えないながらも、支援をありがたく受け取ったわけだが、このように支援の絆が日本中にあることに改めて気づかされる。支え合っていること、支えられていることに。水道や電気などは、普段は思い通りに使うことができて当たり前。特に何の意識もない。断水や停電があって、逆にはじめてありがたみがわかる。思えば、4年前は、電気も水もなかった。水の大切さも家族で身にしみたものだった。いま、震災の日にあたり、ふたたびその有り難さに思いを致す。そして、その大切な水については、水回りの専門の人たちが私たちのために支援しようとする、温かい心の絆がしっかりあることの、そのことの有り難さにも思いを致している。

2015.03.11

コメント(0)

-

雨が強いです

午後から雨。夜には結構強くなった。家の中にいてもかなり雨音が聞こえる。冬に雨は似合わないと言ったのは、NSPだったが、東北人にとって大雨は春の予感でもある。だが、これだけ強く降られると、うれしくも何ともない。発達した低気圧で、明日から明後日にかけては大荒れで暴風雨が予想される。雨と雪解け水で浸水もあるという。明日の夜にかけて青森県の山沿いでは大雪になるとか。青森県では明日が県立高校の入試。前期と後期に分けていたものを10年ぶりに一本化した。みな同じ条件とはいえ、荒天は受験生に気の毒だ。気分も沈むというものだが、いや、未来を見据えて、がんばれ青森の受験生たち。そして明後日は震災から4年目の日だ。■関連する過去の記事(NSPのこと何度か書いていた。知識や記憶とは実に狭いものだ。) 12月の雨(2010年12月23日) NSPを思い出す(2006年12月27日)

2015.03.09

コメント(0)

-

貞山堀とはどこまでを含むのか

貞山運河の由来は、言うまでもなく政宗公の法名(瑞巌寺殿貞山禅利大居士)であるが、名付け親は県土木課長から仙台市長となった早川智寛である。貞山堀のうち最初に掘られたのは、阿武隈川河口と名取川河口閖上を結ぶ、木曳堀である。慶長5年(1600)に、仙台の建設に必要な木材の輸送と沿線の谷地開発のために掘削された。続いて、北上川と鳴瀬川の舟運で運ばれた米を城下に運ぶために、塩竈の牛生(ぎう)から七北田川河口の蒲生までの舟入堀が寛文13年(1673)に完成。関連工事として、苦竹までの舟曳堀が作られて城下まで米が運ばれた。一般に、石巻から阿武隈河口荒浜までを結ぶ全体を貞山運河と呼ぶようになったのだが、とすると、閖上から蒲生までと、塩竈から石巻までが残ることになる。この区間は、明治になってから掘削されている。閖上から蒲生までは、維新後の士族授産として掘られ、新堀という。塩竈から松島湾を挟んで石巻までは、野蒜築港と関連して、東名運河(松島-野蒜)、石巻運河(野蒜-石巻)ができて、仙台湾に沿って49キロの貞山運河が完成した。■佐々木、吉岡編『宮城県の不思議事典』(新人物往来社、2004年)のうち高倉淳執筆部分を参考にしました。■関連する過去の記事 北上川改修の歴史と流路の変遷(08年2月17日) 川村孫兵衛重吉(2012年6月21日) 愛宕堰、七郷堀(2010年11月13日) 北上川改修の歴史と流路の変遷(08年2月17日) 七北田川を考える(07年10月3日)(寛文の流路変更) 舟曳堀(鶴巻-苦竹)を探して(2006年3月12日)

2015.03.08

コメント(0)

-

大蕨の棚田と地方創生

先週だろうか、朝日新聞に載っていた。大蕨の棚田(山辺町)をモンテディオ山形の力で再生しようという取組。これは、地域づくり(今で言うなら地方創生)に大きなヒントを与えていると思う。よく、このような個別の取組事例を評して、それはそれで評価するとしても地方の過疎や衰退の歯止めにはならないだろうね、というしたり顔の反応がみられる。しかし、たしかにミクロの動きかも知れないが、その地の産物や風物をどう生かしているか、地域と外部との関わりはどうだろうか、何よりも動かし役のキーパーソンは誰か、などなどの点で大きな示唆を与えてくれる。活性化のためのポイントというのは、実はその規模やインパクトの大小にかかわらず、本質的なところでは同じなのだと思う。また、あそこでは巧くいったかも知れないがウチでは条件が違うね、という割り切りも多く聴かれる。条件が違うのは当たり前で、だったら何が違うのか、応用できることはないのか、いくらでも手本にできる。そんな観点で、大蕨の運動からどう学ぶことができるのか。新聞記事程度の知識で情けないのだが、気がついたことを記してみたい。じつは、私、昨秋に棚田に行ってみた。道路に車を留めて眺めてみただけなのだが、モンテの旗があちこちに立っているのが面白かった。ああ、こういう訳だったのか、と記事で合点がいった次第だ。ポイント1 土地の資源を生かす日本の棚田百選に選ばれている地域の資源だ。一時は耕作放棄が進んで3分の1にまで減ったという。美田と景観を生かそうという視点。■関連する過去の記事 日本の棚田百選 椹平の棚田(08年9月11日)ポイント2 モンテとのコラボモンテの選手が田植えや稲刈りを手伝っている。なぜ、棚田とプロサッカーチームか。理由はあるようで、ないのではないか。それで結構。掛け合わせる発想が面白い。チームからすれば、地域密着。地域からすれば、まさに若い人が来てくれている。ユニホームのような包装で棚田の米を売り出すことなどにも発展しているようだ。ポイント3 大学の活用雪中のサッカー大会を開催。山形の大学生と考えた企画だという。高校生や農協など12チームが参加。賞品は棚田の米。この発想も面白い。学生の考えや行動力は、貴重だ。また、昨今の大学や学生は、地域に出て実践や交流を志向していることも、ありがたいことで、地域としては活用しない手はない。ポイント4 交流人口の拡大上記のイベントもそうだが、仕掛けによって知名度があがる。活性化で魅力がよみがえる。周辺の人たちや一度は都会に出た人も、ふるさとを見直す機会になる。定住は無理でも、週末や何かの際に、この地を支えようという動きが出てくる。ところで、震災に見舞われた宮城の沿岸部地域では、これまでにない形での交流人口が脚光を浴びているように思う。震災の年からボランティアに入った方が、今でも継続的に町を訪れて、人の輪ができているという。ラジオなどで体験談を聞くことも多いのだが、たとえば定年後に虚無感を抱いていた人が、ボランティアに入って活動を続けていて、人を支えて感謝されることで、逆に自身も生き甲斐や居場所を取り戻すということがあるのだそうだ。考え方や生き方が変わったという話もあった。大げさかも知れないが、「地域」が相対化して場所や位置としてのみ見なされたり、あるいは人のつながりが希薄化してきた現代にあって、そこに生きる暮らしと取り巻く地域というものを住む人も来る人もともに再発見し、これからのコミュニティを一緒に形作っていく。あたらしい交流人口と、それに支えられて沸き起こる新しいコミュニティ、さらに言えば人の心の復興のような姿が、描かれ始めているのではないか。大蕨の例は地域の努力だが、今、宮城県の沿岸地域では、外からの厚意をもとに交流人口が沸き上がってくれるという、その意味では「ありがたい」状況だと言えるかも知れない。これをこの先に向けて、どう定着させていけるか。換言すれば、もともと沿岸の人と、あらたに目を向けてくれた人たちとが、住まい方や関わり方で違いはあれど(あって良い)、その地を愛するという一点を軸に末永く町を支えていくような、そんなあり方を実証していけないものか。大蕨の場合は、稲村さんという方がキーパーソンだと記事で学んだ。人材こそ宝と思わせるのだが、じつはスーパーマンを捜すより、その地を良くも悪くも知り、何とかしていこうという意志を持っている人は少なくないだろう。いかにして、こうした意志を表に出して、育てて、組織化するか、というノウハウや技法は、それが大切だといわれ続けてきた割には、意外と実践されていないのだ。この面でも、被災地は格別だ。内外のさまざまな団体や個人が活動してきた。素地は豊かにある。コーディネーションやオーソライゼーションの機能をうまく活用して、方向性を統合していく、それはやはり行政の役割も大きかろう。

2015.03.07

コメント(0)

-

野口英世記念館がリニューアル

今年4月にリニューアルオープンするそうだ。JR駅で手にした福島デスティネーションキャンペーンのパンフに書いていた。ずっと昔に行ったことがある。福島の宝。磐梯、猪苗代、会津と、今でも文化探訪、歴史の旅、また観光の面でも一大ルートです。今年は凱旋帰国の100周年。リニューアルした館では、細菌をテーマにした体験コーナーなどもあるという。そして写真で説明しておられる記念館の方は野口さんということで、ご子孫なのだろうか。春の福島に、多くの方々が来てほしい。私も家族で訪れたい。

2015.03.06

コメント(0)

-

がんばれ片山

先月のこと、今季片山が内野手に転向した。サウスポーだから守りは一塁。けがで急に転向を余儀なくされたようなイメージを受けがちだが、そもそも報徳学園では打撃も見事だったはず。しかも、ずっとイーグルスを支えてきた印象があるのに、まだ27歳と若い。本当にバッターとして期待されてのことなのだろう。片山というと、期待の大型高卒新人だった。3年目に先発で頭角を現そうかとしていた頃は、ファンもワクワクしたものだ。その後は主にリリーフで活躍。こんどは打者として、違った面でまた我々に夢を与えてくれる。ありがたいことだ。順風とは行かないかも知れないが、チャレンジできる環境があるのだから、思い切りがんばってほしい。イーグルスファンとして、熱く、温かく、見守りたい。■関連する過去の記事 ついに片山登場!!(2008年6月3日)

2015.03.05

コメント(0)

-

川内村のそばビール

川内村では風評被害の払拭の目的もあって、新たな特産品開発に力を入れているということです。昨日、7つの新「特産品」の試食会が開かれたという報道がありました。そのなかには、「そばビール」というものも。震災前には、川内村は県内2位の蕎麦作付けがあったということで、この村のそば粉を大麦に混ぜてばい煎して作られた発泡酒。そばの香りが飲んだ後に残るのが特徴とか。麦芽と蕎麦が6対4で使われていると解説するメディアもあります。そばビールは4月から発売し、今後は、そばウィスキーも検討するということ。そばビールか。ぜひ飲んでみたいですね。仙台で酒を飲んだ帰りに、最寄り駅の近くの蕎麦屋Fさんに行くときがあります。ここの絶品ざるそばとビールのそれぞれのノド越しを楽しむのが、私の贅沢です。とすると、これを一手間で楽しめるという感覚でしょうか。ところで、福島県の蕎麦というと、私には檜枝岐など会津地方が想起されるのですが、そもそも日本の中では北海道が蕎麦の生産量で飛び抜けているほかには、長野県や山形県とともに、福島県が蕎麦の生産トップクラスなのだそうです。食文化というものを考えてみると、意外な食材の組み合わせが味わいを生み出すことが少なくないです(といっても、ブリ大根ぐらいしか思いつきませんが)。そばビールが、新たな名産になることを期待します。

2015.03.04

コメント(0)

-

昔の人の脚力を考える

宮城県選出のある代議士のビラをもらった。最後の方に、サブフォー達成!とある。2月22日の東京マラソンで、4時間を切るタイムで完走できました、というのだ。国権の最高機関で活躍し、本も書きTVに出て、金帰月来とばかり仙台でタウンミーティングもこなし、しかも国会会期中にマラソンまで完走、というのだから、政治家のヴァイタリティは本当に凄い、と実感させられる。私などは、もう20年以上も前になるが、20代のときのこと、10kmを何とか1時間を切るタイムで完走できた経験しかない。42kmなんて到底無理だし、そもそも4時間も走り続けているということだけでも、大いに尊敬する。この先生は、3:54:38のタイムだ。平均したら時速10.8kmになろうか。プロのランナーだとこの倍の速度になるだろう。さて、以下は今回も三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』(宝文堂、1982年)に出ている仙台藩の健脚の話です。藩政時代の仙台の侍たちは、仙台と江戸の間92里を三昼夜で踏破するのが、健脚の最高水準とされた。伊東七十郎や林子平もその記録を持っていたという。岩ヶ崎6万石に封ぜられた政宗公六男の伊達宗信の家臣であった新妻勘兵衛胤重の脚力は、大いに人を驚かした。岩ヶ崎に親類も友人もいなかったため、時々殿の許しを得て仙台に夜話しに行った。岩ヶ崎から19里を、戌の刻(夜8時)に岩ヶ崎を発って、子の刻(12時)に仙台に着き、帰りは丑の刻(午前2時)に出て、岩ヶ崎到着は卯の刻(午前6時)だった。宗信が25歳で死去した後は、勘兵衛は仙台に帰り、江戸番に転勤。政宗十男の千勝丸、後の伊達兵部宗勝の懐守役を命ぜられたが、57歳で病死。至誠剛直の勘兵衛の死は惜しまれ、彼が健在であれば兵部を抑制して伊達騒動は起きなかったと言われたという。子孫は代々加美郡四釜で390石を拝し、虎之間番士の家格だった。(上掲書を参考にした部分ここまで。)それにしても、岩ヶ崎と仙台を4時間とは、すさまじい。かの代議士先生の時速10kmでも追いつかない。19里というが、仙台と岩ヶ崎の間は約70kmか80kmくらいか、それを本当に4時間で駆け抜けたのだろうか。現在のマラソンのトップランナーが、そのペースで続けて2本走るほどの持久力があったということになる。

2015.03.03

コメント(0)

-

蔵王噴火を鎮めた伊達宗高

蔵王山の噴火対策が話題になっている。蔵王町では今年のイベントを中止するなどの対応。自然災害の脅威はいまさら言うまでもないが、現代に生きる我々は、科学の粋と知恵を集めて、客観的に災害を知り、無用の混乱を招くことなく正しくこれを恐れて適切に備えていくことが大切だろう。ところで、近世最大の爆発であった元和9年(1623)4月16日の噴火は、刈田、柴田2郡に砂石を降らせ、噴火は夜間仙台からも望見されたという。翌寛永元年に至るもやまず、政宗公は明の帰化人王翼に鎮火祈願を命じる。政宗公の七男、村田城主3万石の伊達宗高は、進んで父公に代わり寛永元年10月5日、王翼を従えて鳴動の中激しい寒風をついて刈田山頂に達し、生命を山に捧げることを誓って鎮火を祈願。この命願により、以後鳴動はやんだという。2年後の寛永3年5月、政宗公は上洛、世子忠宗らとともに従っていた宗高は、7月には二条城で従五位下右衛門大夫に叙任の沙汰を拝する。しかし、8月17日に天然痘で死去。20歳。政宗公が従三位権中納言に、兄忠宗が従四位右近衛権少将、とそれぞれ叙任される晴れの参内が迫っていたため、父にも兄にも会えない臨終だった。9月6日に遺体は村田の竜島院に入ったが、9日の重陽の節供で儀式に忌みをはばかり、宗高の兄弟や重臣から名代をもって弔問となった。葬礼も急いで7日に行われた。政宗公は平常殉死を不可とし、このときもともに村田に下る武山修理には殉死を思いとどまるよう命じていたが、宗高の棺が7日正午発引すると、家老福地右近ら9人が切腹。大半が20代の青年であった。仙台藩で唯一女性の殉死となる乳母お阿茶も同じた。宗高の墓は、竜島院境内にあり、南に村田城跡を間近に望む。山門を入ってすぐ左にお阿茶が形見に植えたという枝垂れ桜の老木がある。刈田岳山頂の延喜式内社刈田嶺神社石堂の東に右衛門塚は、若冠18歳の村田城主の伊達右衛門大夫宗高が、刈田柴田2郡の農民の被害を救うため、命を山霊に捧げて祈願を込めた遺跡である。■三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』(宝文堂、1982年)に依っています。400年後の21世紀にある我々は、もっと別の考え方ができるはずである。何よりも天災を恐れ、命を懸けて対応してきた地域の歴史を謙虚に学びながら、祖先が必死に守ろうとした郷土を現代の英知で受け継いで行かなければならない。

2015.03.03

コメント(0)

-

風が強い日

今朝は強風で、電車もやや遅れたし、仙台駅舎を出てからの風当たりも強かった。雨や雪がないだけ良いと思うしかないが、そのようなことを考えていると、4年前のあの日を思い出した。曇天の下、雪が降り出したあの午後を。帰宅してからも、何かうす寒い感じがしている。あとひと月で4月だ。春が一日ずつ近づいていると考えていこう。

2015.03.02

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1