2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

さらば2008年!

後、30分あまりで2008年が幕を閉じようとしている。今年一番の出来事は。学校から役所に職場を移したこと。総括するのは、4月に再び学校に戻ってからになるだろう。 しかし、4月からの9ヶ月・・・学校の教員とは違った視点で、学校、教育を見られたこと。色々な場で、多くの人たちと出会えたこと、再会できたこと。プラスマイナスでは確実にプラスになったと感じる。来年も、現状に満足することなく、いつも変化を求めて生活していきたい。 1年間、色々お世話になりました。来年もよろしくお願いします。

2008.12.31

コメント(0)

-

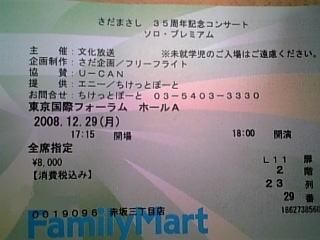

2008年ライブ納め

久しぶりのさだまさしさんのライブ。高校の友人と行ってきた。 ほとんどギター1本で歌うアンプラグドスタイル。ラストの曲は「主人公」心にしみた。

2008.12.29

コメント(6)

-

二十歳の卒業生と

前任区での最後の卒業生が来年成人式を迎える。一足早く、同窓会をするというので、教員3人で参加。 元生徒は25名くらい集まった。男子が変わっていて顔が分からない。やせた者、太った者。地元と言うこともあり、大東文化大生多数。英語関係学部多数。同席した英語の先生が「何であんたが英語なの?」とビックリしていた。あと2年、頑張って学んでね。地元の友達とつながっていることは、とっても良いことだと思う。かつての生徒の成長した姿を見るときが教師の醍醐味だと思う。幹事のK君。お疲れ様でした。

2008.12.27

コメント(4)

-

大忘年会

本日仕事納め。報告書は昨日出してしまったので、特にすることもなし。退勤後、いつもランチでお世話になっているお店を貸し切って忘年会。同僚4名+教え子夫妻、今年北海道で会ったMさん、同じ教科の先輩Iさん、所属校の外国人講師Hさん、区内小学校のUさん・・・。総勢15名。今年は例年になくたくさんの飲み会を企画できた。そのお陰でたくさんの方と知り合うことができた。4月から学校に戻ると、そうそう時間も取れないと思うが、縁を大切につなげていきたいと思う。12時にお開き。楽しかった。

2008.12.26

コメント(2)

-

言葉の重み

最近、朝の通勤電車が遅れることが多い。すると決まって、車掌が「電車が遅れましたことをお詫びします。大変申し訳ありません」と謝罪のアナウンスをする。乗っている間に何度も。「電車が遅れた場合には、『すみません』とアナウンスすること」と多分マニュアル化されているのだろう。心のこもっていない謝罪の言葉を何度も聞かされると、言葉が重みを失い軽くなっていく気がする。オオカミ少年の話のように、本当に謝罪をすべき時の言葉にさえも重みを感じられなくなるのではという危惧を感じる。テレビでも不祥事を起こした会社のトップが頭を下げる姿を見ることが珍しくなくなった。言葉には重みがあることを、もっと大切なことと考える社会になってほしい。

2008.12.25

コメント(4)

-

駒場アゴラ劇場へ

思いがけず同僚のAさんにチケットを譲ってもらい観劇。 平田オリザ作・演出の「サンタクロース会議」 ほのぼのあったかくなるストーリーだった。自然な演技が心地よかった。

2008.12.22

コメント(2)

-

K-20を鑑賞

今日から奥さんは一泊で京都旅行。学年旅行と修学旅行の下見だそうな。息子らを連れて、映画館へ。 「K-20 怪人20面相伝」を鑑賞。難しいかなとも思ったが、5歳の次男も飽きずに見ていた。第二次世界大戦が回避された1949年の東京が舞台。映像も凝っていてよい。楽しめた。

2008.12.20

コメント(2)

-

忘年会 その1

本日は所属校の忘年会。会場は東京會舘。その昔、校長が華燭の典を行った場所だそうな。フランス料理の忘年会もたまには良いかな。今週は3回/5日飲み会。そして、忘年会は続くのである。

2008.12.19

コメント(0)

-

南大沢ツアー

休みを取っている同僚に会うために南大沢へ。5人で会食。楽しかったが、南大沢は遠い。終電で帰宅。1時だった。

2008.12.18

コメント(0)

-

「もちもちの木」を見に埼玉へ

昨日と同じ、昼に職場を出る。埼玉県の某小学校で授業参観。授業者は大学で同じサークルの同期F先生。小学校3年生の国語。題材は「もちもちの木」である。あらかじめ話し合いで決めておいたテーマに向け、児童が自分の考えを発表しながら授業が展開していく。司会役の児童の指名で次々に発言が続く。教師は児童の発言を板書にまとめ、要所要所でコメントする。西川先生の『学び合い』とも違うが、児童は確実に学び合っている。きちんと根拠を踏まえて自分の意見を発表している。やはり授業は子どもたちのもの。大切なのは教師のテクニックではなく、構えであることを再確認できた。授業には埼玉からだけでなく、静岡県や東京市部の先生方も参観していた。懇親会では同じく授業参観に見えていた学芸大学の平野先生と歓談。またまた縁を感じる。今日は徹夜覚悟で報告書作りに臨まないと、本当にやばいのである。

2008.12.16

コメント(2)

-

人権講演会

区のホールで所属校の人権講演会。今回の講師は歌手の水越けいこさん。講演の内容は、ダウン症の息子レイ君を出産し、一度離れた音楽の仕事に復帰するまでのエピソード。心にじんとくる話だった。講演の後、ミニコンサート。やはりプロだなぁ。こちらもじんとくる歌声。役所で報告書を仕上げねばならないのは分かっているが、講演会に参加できてよかった。YOU TUBEで「ほほにキスして」を歌う昔の水越さんを発見!アイドル歌手である。

2008.12.15

コメント(0)

-

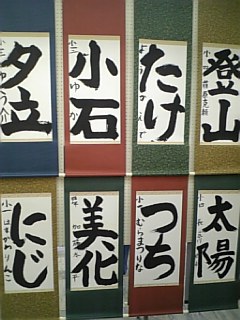

第4回環境書道展

今日は池袋で環境書道展の表彰式に参加。一応主催者のNPOの一人として。早いもので4回を迎えた。1000点を超える応募の中から、グローブジャパン地球環境国際議員連盟会長賞、千葉県知事賞、埼玉県知事賞を始め、191点が入賞。幼稚園からお年寄りまで幅広い年齢層の方々が壇上に上がった。賞状を手渡すと、皆、嬉しそうな笑顔になる。来賓の(株)タニタハウジングウエアの谷田社長のスピーチもよかった。来年、第5回もさらに盛大に開催できますように。

2008.12.14

コメント(2)

-

英語耳と糸井先生

2時から「英語耳ワークショップ」に参加。仲間と色々手を尽くした結果、20名を越える学校関係者に集まっていただけた。She sells seashells by the seashore.Sの発音の違いを教えていただき、一人ずつ発音チェックを受けた。一度目は不合格で、松澤先生に補習を受けてなんとかパス。「中学校1年生では、文法よりも徹底的な発音練習をさせてほしい」「日本の英語教育を改革したい」講師の松澤先生、石崎先生の思いが伝わってきた。そして、それを広めようとしている、今人舎の稲葉社長の思いも。発音練習はスポーツに似ている。今までできなかった発音ができるようになると、嬉しくて次を学びたくなる。大人が熱中するくらいだから、子供はもっと夢中になるに違いない。 その後、海鮮居酒屋に異動して、次の会。京都から「明日の教室」でお世話になっている糸井先生が上京されるので設定した飲み会。糸井先生の実践は9日付の産経新聞に紹介されたばかり。8人で、糸井先生の新幹線の時間まで歓談。大人の『学び合い』も楽しいなぁ

2008.12.13

コメント(6)

-

つながる力

今日は同僚Kさんの知人と会食。臨床心理士、特別支援学校の先生、特別支援学級の先生。そこに、出版社のK編集長も加わって盛り上がった。皆から異口同音に出た言葉が「初めてあった気がしないね」前世からのつながりかな

2008.12.12

コメント(0)

-

気力は充実

午前中は中学校で授業参観。社会科の模擬裁判の2時間目。3年生のクラスで、前回のに模擬裁判をビデオで見た後、班ごとに有罪、無罪と量刑を評議。班ごとに意見が分かれて面白い。もう少し時間があれば議論が深まったかも。退勤後、民間企業研修でお世話になったY社長と打ち合わせ。研究生仲間も加わって、プロジェクトが動き出しそうな予感。面白くなりそう。その後、浅草に移動して、所属校の同僚と副校長と飲んだ。干物が最高に旨い店。お値段も安い。金曜日までに研究報告書を出さなければならない。焦っているけれど、何とかなりそうな気もする。何ともならない気もする・・・。

2008.12.11

コメント(2)

-

恒常化する多忙さ

月曜、火曜と、急ぎの書類を出すために退勤後学校へ行ってきた。7時過ぎであるのに多くの先生方が仕事をしている。2学期の成績を出す時期である。中にいたときはそれが当たり前で何も感じなかったが今は違う。定時で帰る生活をしていると、とても違和感と居心地の悪さを感じる。教師2年目の先生が翌日道徳の研究授業だという。話を聞くと、じっくり授業研究する時間もないという。よい教育を求めるなら、教師に余裕を与える方策が必要である。

2008.12.10

コメント(6)

-

ウォーリー

息子を連れて公開初日の「ウォーリー」を鑑賞。出だしの部分は、テレビで何度も見ていたとおり。宇宙船に連れて行かれてから、そうなるのね・・・。人間がね・・・。という感じ。私は途中何度か眠くなったが、息子らはしっかり集中して見ていた。これから見たい映画「252」「レッドクリフ」「わたしは貝になりたい」

2008.12.06

コメント(2)

-

法教育の検証授業(社会科編)

山手線恵比寿近くの中学校へ出張。社会科の先生による模擬裁判の授業。会場は近くの大学の法廷教室。裁判所そっくりに椅子や机が配置してある。中学生が裁判官、検察官、弁護士、被告人、証人役で裁判した後、連携校の高校生と本物の弁護士も入って3グループで評議。結果は有罪、無罪、結論出ずと3グループそれぞれ違う結果に。その後、弁護士の先生による、全体評議。同じ証拠でも、見方を変えると、有罪を決定づけたり、不十分だとして無罪の材料になったりすること。「疑わしきは被告人の利益に」という考え方について説明があった。授業者の先生は「高校生が入ると、評議が深まる」と仰っていた。異学年の『学び合い』である。自分が裁判員に選ばれたらどうするか。考えておかねばと思った。

2008.12.05

コメント(0)

-

法教育の検証授業(道徳編)

友人のU先生にお願いして、6年生の道徳授業を参観。「うばわれた自由」という教材。6年生の発達段階では、「法律」と自分の関係についてほとんど意識していないと感じた。中学生になると、酒やたばこがもっと身近に(?)なるし、事件を起こして警察のお世話になる友人も出てくる。それによって「法律」と自分の関係を考えるようになるのではないだろうか。U先生の授業を見るのは、2回目。今回も真打ちの落語を聞いているような感覚になった。

2008.12.03

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- バイクヘルメット

- ◎バイク フルフェース ヘルメット ST…

- (2025-11-20 10:35:37)

-

-

-

- 最近、愛車と楽しく付き合ってますか…

- 雪山訓練に向けて早くもタイヤ交換し…

- (2025-11-15 18:11:44)

-

-

-

- 修理工場集まれ!!

- 灯油ファンヒーターの点検

- (2025-04-21 07:44:59)

-