2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年09月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

遅まきながら「君ならできる」を読んでみた

いわずもがなですけど、この本は、シドニー五輪の女子マラソンで日本に初の金メダルをもたらした高橋尚子選手の指導にあたってきた、小出義雄監督の著書だけど、よく考えてみれば上梓されたのがシドニー五輪の後ということだったと思うので、随分前の話になってしまう。だが出版当時はベストセラーとして多くの人に読まれたと記憶しているので、ベストセラー嫌いの私にとっては、こうして彼らがあまり騒がれてないこの時期に読むのが最適のような気もする。そうなのだ。話題沸騰中の本というのは、どうしても客観的に読めずに、自分の主観の中に、世間の評価みたいなものが付属品としてでっかくくっついてくるからねえ。冷静に読めるのは逆に今ならばこそ。とはいっても、手にとって読んだのも図書館で勉強する傍らということで、本当についでだったんだけどね。ベルリンマラソンで野口選手が日本新記録を出したからとか、そんなこともあんまり動機には含まれてないね。それはともかくとして。高橋のポテンシャルがずば抜けていて、性格も素直で明るく、根性もあるから、よく小出氏の指導についてきてくれたとか、辛い練習を乗り切るためQちゃんを褒め、励ましたことなどのあとに、ちょっとだけ気になることが書かれていたのである。大したことではないようにも思えるんだけどね。一言一句は異なると思うのだが、「強い選手を育てたいのなら、自主性なんか重視しなくていい。指導者が指示したとおりの練習メニューに不満を述べて『こんな練習やりたくない』『自分のやり方でやりたい』などと云ってくるような選手は、結局最後は伸びない。Qちゃんは、私のメニューに文句を云わず素直に練習を続けた結果、強くなれたのだ」というような内容のことが書いてあった。うーむ。。。この小出さんの主張は、「この考えを押しつけるつもりは毛頭ない」とか、「すべての場合にこれがあてはまるとは断言できない」といった、たくさんの言葉のオブラートに包まれていて、発言にはかなり慎重になっているのがわかるのだが、このオブラートはあまり効き目がない(笑)。究極のところ、「監督の云うことが聞けない選手が強くなれるわけがない、つべこべ文句いわないで、オレのいうことを聞いとけばいいのだ」と云いたいように、私には見えた(拡大解釈かな・・・)。冷静によく考えてみれば、云ってることは確かにあってるんだよな。目標とするレベルに達したことのない選手をそこまで引き上げるのに、経験のある指導者が、一所懸命計画を立てて練習メニューを組んでやろうとする場に、選手が「それは違う」「やりたくない」と口をはさむのは好ましいとは思わない。そうすることが指導者の役割だと思うし、こと、マラソンという「ひたすら走るだけ」というシンプルな内容の競技の場合は、なおさらそれが必要なのかもしれない。けれど同時に、こういう主張を前面に出されることに、アレルギー反応を示してしまう選手もいるだろうし、反発する意見を持つ指導者もまた当然いるだろうね。だからおそらく、小出さんも頭ごなしにそういうことは云わないんだろうとは思う。それで指導を重ねながら、言葉以外の手段も用いてじんわり伝えていくんじゃないだろうか。実態はわからないが、小出氏と云ってることが180度違う指導者がいる。男子マラソンで、ソウル、バルセロナと、メダルこそ取れなかったが、当時のマラソン界で世界No.1に限りなく近い実力を誇っていた、中山竹通氏は、現役引退後、大阪産業大学の駅伝チームの指導をしていた。中山氏の現在の活動についてはよく知らないのだが、彼の方針というのは、小出氏とは全くの正反対だなあ、というふうに、小出氏の本を読んだあとに、ふと感じた。「君ならできる」を読む以前に、題名は忘れてしまったのだが、某スポーツライターが、中山氏に密着取材を行い、それを1冊にまとめた本を読んだことがあるのだ。中山氏は、大学や実業団など、チーム活動をあまり好ましく思っていない。彼自身、高卒で「独立独歩」のスタイルから実業団に入り、現役時代を通じてそこでの選手のあり方や、日本陸連の存在に対して大いに疑問を抱き続け、反発を続けてきた。それだけに、現陸連の傘下で走り続ける選手やチーム、指導者のやり方に反発しているのかもしれない。けれどもそれ以前に、ランナーである以上、自分で目標を持って、それに向けて、自分の力でまい進しようという気持ちを自ら抱き続けない限り、成長への活路を見出すことは難しいのだと中山氏は考えている。監督や指導者は、選手のまい進のサポートをするものだという考え方で、自分自身はあまり前へ出て行かない。だから、監督として、練習メニューの押しつけはしないし、自由な方針で練習を行う反面、大会を前に意識が伴わない選手や、目標もなく受動的にダラダラ練習を続ける選手には、物凄くシビアで辛らつである。もしかすると、男女の陸上長距離の指導環境の、好結果を出すためにあるべき姿というものの格差なのかもしれないなあ、とも感じたのだが、実際はどうなのだろうか。マスコミの取り上げ方を見る限りでは、女子陸上部というのが監督中心に回っているように見えるのは確かである。男子の場合はよくわからない。ただ、指導者、監督の姿というのは、あまりテレビなんかにも出てこないのは事実である。最近になって、高橋尚子や千葉正子といった小出氏の「愛弟子」であった一流ランナーたちが、相次いで小出氏の下から独立したのを見るに、小出氏の「黙ってオレについてこい」的指導方針に、もしかしたら限界があるのかなあ、という気もしないでもないネ。小出氏が2人に「卒業」を認定したのか、または何らかの軋轢が小出氏と高橋、千葉との間にあったのかはわからないが、いずれにしても、彼女達の選択は、小出氏の傘下から離脱しての「独立独歩」だった。以上、「君ならできる」と、中山氏の本の感想を書きたかっただけなので、これから先、Qちゃんとチバちゃんの動向については、殆ど興味はない。小出氏と中山氏の、相反する意見のどっちが正しいのかとか、そういう話にもあまり興味はない。どっちも正しいような気がするし、もしかしたら表現が違うだけで両者ともに同じことを云ってるだけなのかもしれないんだけど、それを見抜く高度な読解力は残念ながら持っていない。

September 30, 2005

-

文庫本が好きな理由

書店に行くと、ハードカバーの本や新刊本というのは、滅多に買わない。まあ、よほど読みたいと思う本だとか、必要を感じた本は別だけど。最近は、ハードカバーじゃない単行本も結構ありますね。そのうち全部、電脳本になって、パソコンとかモバイルで読むようになってしまうのかどうかはわからないけど。早い話が、文庫本を買う作業に終始してしまうわけです。でも、こういう「ハードカバーだけど読みたい本とか必要を感じた本」を買ったついでに、文庫本を買うことも多い。それで「ついでの本」である文庫本を先に読んじゃって、読み終わるまでなかなか「本当の目的の本」に手がつけられないことが多い。本末転倒である。あと、読みたいと思ったけど買えなかった本が文庫化されると嬉しい。見たいと思いつつ気がついたら終わってた映画がテレビで放映されることになったときとか、見逃してしまった以前のテレビ番組の再放送を、休日の午後かなんかにたまたま見ることができたときの嬉しさと同じだ。そんなに見たけりゃ録画すりゃあいいのだが、好んで録画しない性格で、またそのときは「録画してまで見たいと思わなかった」りするわけですよ。それで、再放送見て、「結構面白いじゃん」となるわけですね。映画もまた然り。話をもとに戻します。文庫本をなんでこんなに好むのか。値段が安いというのもあることはあるネ。新刊のときは1500~2000円したのと同じ内容の本が、500円そこらで買えるというのはありがたい。古本屋に出たりすれば、50~200円だったりするし(けど読みたい文庫本を古本屋で見かけた記憶はあまりないネ、残念ながら)。あとはコンパクトなので、移動の際にさほど荷物にならず、電車などの中でも読みやすいし。これは、まあ皆さんもそうなんじゃないでしょか?一時期、文庫本をカバンに7~8冊入れて通勤していたことがあったな。どれも並行して読んでいたので、置いて行くに行けなくて。あのときは往生しました。ほどほどというのは大事ですにゃ。だが、それ(=安くてコンパクトなこと)だけじゃないことに、最近気づいた。文庫本化されてる作品の中には、一度ハードカバーかなんかで、普通の本として店頭に売られたものが多い。最近はいきなり文庫本にして売るものもあるようだけど、多くは、まあ一度は書店に並んだこともある本なわけなんですね。したがって、初刊本が出てから、それなりに日数を経ている場合が多いのですでにそれなりに読者はいるわけなんです。「なあんだ時代遅れじゃん」と云わないで下さい。時代遅れには時代遅れなりの楽しみ方があるんですから。その読者さんが、同業の書き手さんだったり書評コラムニストさんだったりする場合、文庫本になった際に、著者の「あとがき」のあとに、その人の「解説」というのを寄せていることが結構ありますよね。これが、近頃この文庫本の本文を読んだあとの、ひそかな楽しみだったりするわけです。まあ好き好きだと思うから、「俺はそうだよ」というだけのことなんだけどネ。「解説」は、まあ大体ボリュームにして5~6頁ぐらい。著者との昨今の交流の様子だとか、本を読んでの感想、そして「私はとくにここが面白かった」と強調する箇所が、大体どの解説にも乗っかっている。「書評」というほど堅苦しくなく、読書感想文+その「解説者」さん独自の見解も読めて楽しめるんですね。解説で指摘してた部分を、なるほどと思って解説者目線で再度読んで見たり、その部分を見落としてたとしたら、またそれも参考になる。自分の感想と解説者の感想を対立させて見るのも、ときに面白かったりする。結構小難しい言葉が並んでた本だとしても、解説によって再読してみたら読みやすくなったこともあったなあ。「解説者」さんの文章というのも、結構楽しい文であることが多くて、ついでにその人が本を出してる書き手ならば、の本も読んでみようかな、と思わせてしまうという、ある意味、本の著者と解説者の相互作用も果たせるわけなのです。新刊本だと、それはないでしょう。まあ、話題の本だと、読んだセレブの人かなんかが、コシマキに1行ぐらいの「ものすごく感動した」だとか「この著者は○○の天才だ」などの短いコメントを寄せてることはあるけど、その程度だしょ。また、初刊年が随分昔で、その後幾度か改訂したハードカバーの本にしても、著者が「改訂にあたって」とかのあいさつ文を「あとがき」の後ろなんかにペラッと載っけてる程度。その分、本編の内容の新鮮度が新刊本の売りだとは思うし、その点文庫本は、内容の新鮮味という点では負けると思うんだけど、私はこの解説がある文庫本は好きですね。この解説に関連することで、批判的な文を、昔読んだことがあったんですね。ケストナーというドイツの人なんだけど、「本文を全部読まないで、先に解説に紹介されてる本文のあらすじを読んで本の内容をわかったような顔をする人がいるけど、つまらないことだと思う」と書いてました。たしかにそういう読み方はつまらないかもね。

September 27, 2005

-

やや気が早いですが・・・。

セ・リーグは、中日ファンの叫びもあえなく、阪神の優勝ということでほとんど決着がつく。井川に頼りきりだった投手陣が、今年は完璧なローテーション&必勝リレーを築き上げた。とくに藤川の成長が今年は大きかったネ。攻撃は、なんといっても序盤の得点の多さが光ったらしい。先制攻撃が勝負の明暗をはっきり分けた形。つながる打線の形が円熟味を増してきたのも心強い材料だ。日本シリーズに入っても、2年前以上の結果を期待できそう。問題はパ・リーグ。ソフトバンクが、城島の骨折離脱ということで、レギュラーシーズンはおろか、プレーオフまで出場が危うくなってしまった。本人は少々痛みが引いたところで、決死の覚悟で出場を願い出るだろうけど、日本シリーズを万全で出たいということならば、王監督はせいぜい彼をDHか代打にとどめ温存、ということになるであろう。いざというときにはマスクもかぶれる「あぶさん」がいればいいんだけど、架空の人物だからね(笑)。が、ソフトバンクが果たして出てくることができるであろうか。ロッテが凄い猛追を見せ、直接対決の4連戦で3連勝を遂げた。これは、初戦のソフトバンクのエース斉藤から5点差をひっくり返して奪った1勝が大きくものを云った。もしロッテがパ・リーグを制するならば、この1戦がまさにシーズンの行方を決する試合になったといえるであろう。ロッテにしてみれば球団史上に残る名勝負、ソフトバンクにしてみれば痛い敗戦というふうに語り継がれることになると思う。城島の負傷も大きなアドバンテージとなって、なんとなくムード的にはロッテが断然という感じがする。あとは3位に食い込んでくるチームが、どこまで食い下がれるか。去年は日本ハムが、最後の最後まで善戦した。総合力で上位2チームには譲るとして、短期決戦だけに、何が起きるかはフタを開けてみないとわからない。現在のところ西武が1歩前に出ているけれど、オリックス、日本ハムにもまだチャンスは残されている。日本シリーズはどうなるか。まだどこが出てくるか決定していない段階だけれど、阪神 対 ソフトバンクとロッテの勝者、ということになる可能性はかなり高いだろう。個人的には、今回は阪神がかなり有利で、一昨年の借りをきっちり返すと予想するネ。岡田監督としては初めてだが、彼は2軍監督としての優勝実績もあるし、それ以前に一昨年の経験が今度は生かされる。当時の面子が殆ど引き続き元気で、投打ともにさらにパワーアップして脂が乗り切っている状況。かなり磐石とみた。パの覇者が勝つとすれば、前に書いた、阪神のレベルアップした投手陣を、初戦、2戦で連続してコテンパンに打ち崩せるかどうか。だが、実質的にそれは苦しいと見てしまうね。敵地の2連戦を、最悪1勝1敗で阪神が乗り切ると見ている。そうなっちゃうと、甲子園で決まっちゃうんじゃないか。2年前のダイエーは、甲子園で全く勝てなかったしなあ。ソフトバンクが勝ちあがった場合、城島抜き、もしくはフル出場が危うい状況で、果たしてどこまでやれるか。内野守備も、バティスタがかなり不安定であり、大事な場面で彼の失策が出たりすると、そのまま勝敗に直結しそうな気配。ロッテが出てきた場合も、彼らははっきり云って初出場に等しい状態であるため、シリーズ経験の差でやはり阪神有利。ロッテファンには残念だが、彼らは力があるチーム。また出てくることだろうから、来年、再来年とまた頑張ってくれ、という感じになるネ。というわけで、今年は阪神の4勝1敗で、2度めの日本一に輝くと予想。んで、関西方面は大騒ぎで、道頓堀でまたもや懲りずに溺れるヤツが現れるわけだ(-_-;;)。

September 23, 2005

-

うーむ。。。

<違うんだよ>これまで、ずっと気になっていたことなんだけど。「いさぎよい」という言葉を、「いさぎいい」という人がたいへん多い。かなり年配の人でもそう云ったりする。とくにテレビに出てくる芸能人とかスポーツ解説者の人たち。ひどいのになると、「いさぎわるいですよねえ」なんて云ってたりして。以下、私のうろ覚えなんですけど。「いさぎよい」というのは「潔い」と書いて、これは、「清い」などと同義語、もしくは類義語であるはず。「いさぎよい」のことを「いさぎ・よい」と区切って、「良い」の同義語だと思ってるから、そういう間違いが出るようだけど、違うのだ。「清い」のことを、どんなに江戸っ子でも「きいい」とは読まないと思うけどどうよ?人名でも「潔さん」と書いて「きよしさん」と読む人もいるもんね。「潔さん」もそう思ってるんじゃないかいな。<お前が云うな>自民党のモリ氏が、今度新しく衆議院議員に選ばれた26歳のスギムラ氏という議員に対して、「忸怩たる思い」だのなんだのと、苦言を述べたようだけど。その前に、タケベ幹事長も同様にこいつにはダメ出しをしまくってるみたいだけど。「日本はダメになってしまうんじゃないかと心配だ」とかなんとか云ってるけど、けっこうこの2人は、ツッコミができることを喜んでるように思ったのは私だけでしょうか?つーか、今まで日本をダメにするかのような発言を繰り返ししてきた失言の「金銀大王」だったお前らが、そんなエラソーなことを云うなよな(笑)。「忸怩たる思い」なのは俺たち国民のほうだよ(爆)。

September 21, 2005

-

ハリさん vs 新庄、ハリさんひさびさの勝利!

そういえば、「サンデーモーニング」のハリモトご意見番が、先日(とは云ってもいつだったか忘れたけど割合最近)、日ハムの新庄の発言に、久しぶりに「喝!」を入れていたときの表情は、まさに会心の表情だったね。日本シリーズ7戦目で、優勝を決める代打逆転サヨナラ満塁本塁打を打った瞬間のような顔だった。いじらしい(^^)。つーことで、ハリさんの話。なんか、新庄という人間そのものが自分と肌が合わず、インタビューなど聞いてると虫唾が走る。こんな奴にプロ野球選手などやらせとくこと自体許せん! とハリモト氏はずっと思ってきたわけです。だから、今までハリさんとしては毎試合でもツッコミたくて仕方がないのに、そこそこ頑張って活躍してしまうので、公に「喝!」を入れられない。そればかりかこの新庄、有言実行どころか、「云ってることはちゃらんぽらんでも、やることだけはしっかりやる」という、日本男児の鏡のような実績を、これまた天敵ノムさんの阪神で残しちゃったもんだから、ますます腹は立つけど何も云えない。挙句に新庄の奴は、大リーグにまで云って、ワールドシリーズにまで出て大活躍してしまったものだから、過去大リーグに行きたくても行けなかったハリさんは、うらやましさも手伝って、「あんな選手に簡単に活躍させちゃうんだから、大リーグもレベルが下がったもんですよ」なーんて負け惜しみ云いつつ、いじけていたわけです。パートナーのオオサワ親分もちっとも味方してくんないし、巨人も弱いし。わかるっちゃあわかるなあ、いじけ爺ハリさんの気持ち。あまつさえ、新庄の話を聞いているうちに、なんだかんだいいつつ、彼は結構いい奴じゃないかと思えたりする今日この頃で、幻覚が見えてきた兆候さえある。ハリさんのフラストレーションは、もはや溜まりに溜まって、血管に悪玉コレステロールまで溜まってきたようだ。やがて日本に戻ってきて、日ハムに入った去年も、プレーオフを盛り上げる大活躍。ハリさんも完全に黙ったね。入院するんじゃないかと思った。が、今年に入ってやっと新庄が待望の不調(爆)を迎え、さらにインタビューで、「まあ、まだ病み上がりだからしょうがないよ」とかなんとか、内容は忘れたけど、とにかく待ちに待ったナメた発言をとうとう口にしたもんだから、ハリさんはここぞとばかりに「喝!」を入れたね。まるで、まる3週間もエサを獲れずに待ち構えていたはらぺこライオンが、待望のインパラを仕留める瞬間のようだった。対戦成績 : ハリさん4勝33敗2分け。こういう会心の勝利の瞬間というのは、えてして死と隣り合わせの瞬間でもあるので、一瞬ハリさんは死ぬんじゃないかと期待、もとい心配した。「麻雀放浪記」のドサケンは死んだけど、ハリさんは死ななかったね。「プロ野球選手たるもの、あんなふざけた発言絶対ゆるしませんよ、私が監督だったら、即クビですよあんな男、なにがちょっとばかり顔がいいからって、いい気になりおって、大リーグにまで行きやがって、チクショーうらやまし、いやけしからんですよ! 日本のプロ野球選手を目指す若者の教育上、ああいう男の存在は断じて必要ないわけで、全く何を考えておるのかねえ日本のプロ野球界は、あんな男を野放しにして、ブツブツ・・・」(以下約4時間つづく、BGM:「いいたいこともいえずに」ブサンボマスター)・・・とまでは云わなかったけど、彼の真の心の声というのは、こういうことなんですよねん。間違いない。ある意味、全国の「反新庄派」というか、早い話が、モテない冴えない男たちの心の声を代弁してくれてるわけでもあるから、案外ハリさんの支持者は多いかもしれないですな(^^)。私もハリさん自体は嫌いだけど、こっそりいじくるのは楽しいという意味では、存外好きだね(笑)。

September 20, 2005

-

子どもの目線から描かれた物語

「女王の教室」が、土曜日で終了したけれど、個人的にはなかなかいいドラマであった。期待通り、なかなか小気味よい話の展開であったと思ったが、皆様にはいかがであったでしょうか。「悪魔のような先生」だったアクツマヤ先生が、最後は「厳しいけど正しい考えを持ったいい先生」に変わってしまっていたのが面白い。で、つねづね思っていたのであるが、このドラマは、子どもの目線を中心に描かれたものだな、ということ。なぜなら、私の小学校~高校時代にも、「ああいう先生」というのは、実際に存在したからだ。「実際に存在した」というのは、現実に存在したという意味では決してない。子ども時代の私の記憶の中に「実際に存在した」のである。ここのところがこの話のミソなんであって、「女王の教室」にも通じることなんであるネ。子どもの未知の世界に対する想像力や不安といったものは、自分の記憶に、エッセンスだけは正しく、その他に対してときに大げさな脚色を施す。場合によっては、当時見ていたテレビ番組の登場人物と先生などの対象人物がかぶってしまうこともあるだろう。いろんな先生がいたな。隣のクラスで飼っていたハムスターを、水洗トイレで流してしまったと噂された、「悪魔のような先生」がいた。実際流したのを見たという者は、誰もいなかったのだが、「あの先生ならやりかねないだろう」という先入観から、いつしか「その先生が犯人」ということになっていたのだ。またこの先生はその後、自分が受け持っていたクラスで、家庭の事情で給食費が払えない子に、「お前は給食おかわりするな!」と云ったというのだが、これとて思い出そうとするに、実際のところ本当にそんなことを云ったのかどうかは、よくわからないままなのである。それほど子どもたちや父兄の間で、評判の悪い先生であった。また高校のときの地学の先生は、はじめのうち、できそうもないような宿題を課して、やってこなかった者と答えがわからなかった者に全員、授業中でもおかまいなしに、校庭2周のランニングを命じた。また宿題以外でも、先生の質問に答えられない者は机の上に30分間正座させられた。そのため、1年生の1学期のうちはクラス中で物凄く嫌われ者の先生なのであるが、3学期になると、とてもものわかりのよい、いい先生に豹変する。これも、今にして思えば、先生が変わるわけではなくて、我々の見る目が変わるのである。なんとなく、「女王の教室」を見ていて、主人公の小学生の女の子の極端におびえる表情と、それに合わせた学園ホラー風のBGMとか、背の高い先生役の天海祐希の黒い衣装なんかが、ちょっと大げさで不自然な恐怖の演出のように当初から思っていたのだが、子どもの目から見た光景は、まさに「ああいう光景」だったわけであり、先生も「ああいう先生」なのであり、子どもにはそのとおり記憶されているのに違いないのである。だけど、最後にそのままで終わらなかったのが、やはりこの先生の真心というか、熱意が子どもたちに伝わった成果なのかかどうか知らないけど、金八先生やヤンクミ並に「すばらしい先生」として子どもたちの記憶に刻み込まれることになるわけで、これはこれでよくあることのような気もする。だから、この脚本家さんは、子どもの気持ちだとか不安、恐怖の心理をよく捉えて書いてる人だなあ、と感心したわけであるネ。だから「ウソくさい」とか「こんな話ありえない」とは感じないネ。子どもの記憶の中では、こんな感じの人間関係はザラにあるからネ。私の記憶とも照らし合わせた結果、そんなふうに思ったネ。

September 18, 2005

-

まだ平和な今のうちに・・・

アリの巣が増幅を続けているらしく、部屋の畳がアリだらけになってきて、メシを炊いているジャーの周りにまでアリがやってきたりするアリさまで、はじめのうちは大目に見ていたのだが、考えてみるとこやつらは、人のウチのベランダに断りもなく巣など作りやがって、あげくメシにまで手を出そうとしている。だんだん腹が立ってきたので、とうとう最終兵器「アリの巣コロリ」を、アリの巣の入り口付近にズドンと据え付けてやった。するとどうだ。3ヶ月ほど毎日のように室内に入り込んできたアリどもが、3日も経たないうちに、全て姿を消した。まるで、源頼朝の襲撃を逃れようと、奥州藤原氏の民が平泉から忽然と姿を消し、平泉を明け渡した史実のごとく、奴らは一匹残らずベランダから姿を消した。この場合、ちょっと事情は異なるのであるが。たぶん奴らは「アリの巣コロリ」の毒エサを食って一匹残らず絶命したのであろう。本来、あまりこういう残酷な手は使いたくなかった平和主義の私は、哀れなアリどもへのレクイエムとして、森山直太郎の「アリの終わり」を唄ってやった(ん、「夏の終わり」か?)。こんな歌を唄ったところで殺生の罪は消えないだろうけど、許して欲しい。* * * * * * * * * * * * * *朝日新聞の土曜日のコラムの、映画監督の井筒和幸さんが書いた文章を読んで、少し胸を打たれた。現代の若者に、どんなにアホでも、これからカスみたいな大人になってもいいから、どうか戦争で人を殺したり殺されたりだけはしないで欲しい、というメッセージである。そこまでひどいことは書いてなかったけど、そういう意味である(笑)。ニューヨークがアルカイダのテロにやられたとき、日本でも世論がガタガタになって、「憲法改正を急げ」だの「日本もアメリカに協力して戦争に参加するべきだ」などの議論が渦を巻いた。今はとりあえずそういう声も落ち着いているけれど、やがてまたテロが、世界のあちこちで勃発したりすれば、この世論は再燃するでしょう。そのとき、自分がどういう考えを持っていればよいのか、今のうちに考えておきたい。そして、胸に大切に抱いておきたい。まだ平和な今のうちに。戦火が迫ってきたら、そんなことを考える余裕さえないから。ブッシュがイラクを攻めると云って騒いでいたとき「フセインのイラクを潰せ」と云って息巻いていた奴が、とあるサイトの利用者の中にいた。それ以来彼のことが嫌いになったけれど、あのまま戦争が続く中で、自分もいずれ、彼と同じ感覚を持ってしまっていたのではないか、ということを考えると、気分は穏やかではない。昔から、単に国の指導者が入れ替わったというだけで、戦争推進か反戦か、という国の姿勢はコロコロと変わってきたような気がする。国民の根本的意識は、実際変わっていないのだろうけど、今回のアメリカを見ていて、それを強く感じた。ブッシュの鶴の一声で、国全体がイラク攻撃を支持した。いや、支持させられてしまった。日本だってそうなる可能性は少なくない。いざ、政局が戦争に向かうことになって、与党の政治家が戦争参加を叫べば、国民は指導者のいいなりに戦争を支持することにならないか。すごく簡単にそうなってしまうように、私には見える。今回の衆議院選挙を見ても、都知事選を見ても。すぐなびいてしまう。戦争に行く兵士は、敵の兵士を「殺すことを目的に」戦地へ赴く。場合によっては、軍隊には入っていない現地の人も殺すことになる場合も多いだろう。なぜ殺さなければならないのかという理由を、一兵士は確認する必要はない。いや、確認したいと思っても、できない。指導者が「殺せ」といったが最後、殺さないことが、罪になる。

September 17, 2005

-

文化祭の花火(後編)

「全校生徒合わせて、何人だ?」突然、ジュンイチが云った。皆、黙っている。数秒後、生徒会会計のタケオカが、携帯電話の電卓で計算しつつ答えた。「んーと、1学年約250人、3学年で750から800人ってとこですね、少子化の世の中で、まあよく頑張ってますよウチは」「オレに考えがあるんだ!」ジュンイチが急に大きな声で云った。皆驚いてジュンイチを見た。「オフレコだけど、オレがあたためてる案をこれから話すから、皆こっちへ来てくれ」ジュンイチは話し始めた。「いいか、花火1発10万円として、100発打ち上げるとすると1千万円だ。花火の値段は値切ってもらえるとしても、せいぜい800万がいいところだろう。そこでだ」皆、知らず知らずジュンイチの話に熱心に聞き入っている。「生徒1人につき、1万円ずつ納めてもらうんだ。1万円が800人だったら、ちょうどいいだろう」「ちょ、ちょっと待てよ。その金、全員の家で用意してくれると思ってるのか」「最後まで話を聞けよ。集金は、文化祭の前日まででいいんだ。それまでに生徒全員が、1万円分バイトで稼いでもらうんだよ。文化祭のためにバイトなんて、なかなか感動的だろう。どうだ?」「でも、全員がアルバイトする時間なんて、ないんじゃないの? 3年生は大学受験を控えてる人も大勢いるのよ」「じゃあ、1、2年で1人当たり1万5千円でどうだ? 3日間まじめに働けば、高校生だってそれぐらいもらえるだろう?」「オレは反対だ!」オカノともう一人の副委員長、カメダが云った。「在校生が全員でバイトなんて、一方的すぎる。なんだよいつもいつも勝手にオマエはよお。もうこれ以上オマエと一緒にはやってられないよ!」「オレももうたくさんだね」とオカノも云った。「ジュンイチの尻拭いなんて、もうまっぴらごめんだ」オカノとカメダは、かばんを持って帰ろうと、ジュンイチに背を向けた。「私も、ちょっと今回ばかりは、あなたの案には賛成できないわ。バイトを許してもらえるかどうか、私自身だってわからないし。もう生徒会自体、あなたとはできないかもしれない」ミホも、反対の意向を示した。「別にやりたくないやつに、一緒にやってもらいたいとは思ってねえよ」とジュンイチは云った。「じゃあ、生徒会は一時解散ってことにしようか? それで、オレの意見に賛成のやつと、反対のやつに、もう一度生徒会役員に立候補してもらって、選ばれたほうの生徒会長の意見を通す、ってのでどうだ? そのかわり、ここで負けたほうの奴は、勝ったほうの奴の意見にいっさい口をはさまない、ってことでな」「面白いじゃないか。生徒会予算ってのは、もうちょっと大切な使い道があるってことを、俺たちはアピールしてやる。それで勝ったら、もっと地道にこの高校がよくなるための活動を続けてやる。それで文句ないな」それで、この話は決着だな、とオカノは思った。だが、ジュンイチはさらに続けた。「よーし、オレはこの生徒会長選挙で、オレの高校生活のすべてを賭けてやる。オマエらがどうしようと勝手だけどな。負けたら高校辞めてやるよ」「おう、そこまで云うならオレだって、負けたら辞めてやるよ!!」オカノは、その場の勢いで、ついジュンイチの挑発に乗ってしまった。「男の約束だぞ、いいのか?」「当たり前だ! 男に二言はない!!」「やめときなよ、こんなことで・・・」カメダがオカノのシャツを引っ張ったけど、もう手遅れのようだった。こうして、生徒会長ならびに生徒会役員を選びなおす選挙(こんな形でできるものなのかどうか知らんけど)は、「花火選挙」と呼ばれ、華々しく火花を散らすことになるのだった。ばんばん。 (文化祭の花火・完)

September 12, 2005

-

文化祭の花火(前編)

私立ミンエイ学園高校・文化祭実行委員会の、第1回目の会合の席で、実行委員会の委員長を兼ねる生徒会長のジュンイチは、開口一番こう云った。「今年の文化祭は、最終日の夜に、校庭で打上花火100連発をやる!」各クラスから選出された文化祭の実行委員と、他の生徒会役員たちは、全員一様にどよめいた。この話はその場ではあまり進展せずに、次回の会合までに、各クラスの出し物などの一次案を検討してきて発表する、ということで散会となった。放課後なので、それぞれ帰宅の途についたり、部室へと駆け足している者もいる。ジュンイチのほか、生徒会役員数名が、会議室に残った。もとより、花火をやるなどという話は、生徒会役員の間でも寝耳に水の話だったので、ジュンイチに意図を確認したいもの、オブジェクションしようとするものたちが、ジュンイチをいっせいに見た。散会のあと、補佐である、生徒会副委員長のオカノが、耳を真っ赤にして叫んだ。「なんだよやぶから棒に! そうやっていつもオマエは、俺たちに一言の相談もなしにそういう勝手なことばかり云い出しやがって!」オカノが腹を立てるのも無理はなかった。この1年、ジュンイチが生徒会長に選ばれて以来、生徒会でやる行事などの提案は、いつも会長のジュンイチの独り決めで、オカノに対する事前の相談など、ただの一度としてなかったのだ。しかもそれも、やたらと予算のかかる行事ばかりで、夏休みのキャンプ大会だの、中学の先輩がロックバンドを組んでライブ活動はじめたからといっては、そのコンサートを体育館でやりたいだのと、好き放題やっては、その雑用やら先生への根回しなどは、すべてオカノが切り盛りさせられていたのだ。「君たち、生徒会費をちょっと使いすぎじゃないの? 学校じゃこれ以上面倒見切れないよ」と、生徒会の経理を担当してくれているシオダ先生に、チクリとイヤミを云われてしまうのも、常にいつもオカノの役目なのだ。それを今度は花火だ。いったいいくらかかると思ってるのだ。それに近隣の住民とか警察、消防署なんかへの許可だってとらなければならないし。ジュンイチはよく通る声で、オカノに向かって云った。「みんな、なにをそんなに驚いているんだ。なんの相談もないというけど、オレは初めに云ったはずだぞ。オレが生徒会長になったら、文化祭では花火大会を絶対やるって。そのオレに対して皆が投票してくれたってことは、オレのアイディアにみんな賛成してくれたってことじゃないのか」オカノはつとめて冷静を装いつつ云った。「それとこれとは別だろう? 文化祭に花火をやったら、それだけで予算が吹っ飛んじまうんだぞ。それでなくても、生徒会費のプールなんてもうないばかりか、大赤字なんだ。いい加減にしてくれよ!」知らず知らず、声が大きくなり、言葉を荒げてしまう。「今さら何を反対してるんだ。文化祭の花火大会は、オレが中学にいた時代から、ずっとオレの頭の中で計画されてきたことなんだぞ。それを今さら変えられるかよ。そんな、高校生活をわざわざつまらなくするようなことを云うなよ。それともなにか? いちいちオマエに断りを入れなかったから面白くなかったのか?」ジュンイチは、表情を全く変えずに云った。「オカノくんの云うことも一理あるわ」と、生徒会書記のフクヤマ ミホが云った。「ジュンイチくんは、アイディアを云うばっかりで、いつも決まってから大変な思いをするのは私たちばかりじゃないの。この前の先輩のバンドの人たちなんて、『出てやったんだからギャラよこせ』なんて云うのよ! 断るの大変だったんだから。生徒会予算なんて、本当に少ししか出ないわよ。もう少し、有効に使える使い道があるじゃないの?」「何つまらないこと云ってるんだ。高校の文化祭以上に大事なことが、青春時代にあると思ってるのかオマエは!?」ジュンイチの高校生活に対する考え方は、どうやらそういうことになってるらしかった。「ウォーターボーイズ」の影響だろうか。ミホはため息をついた。なんでこんな変人が生徒会長に選ばれちゃったのかしら? (前編・完)

September 11, 2005

-

スポーツウザタレ

昨夜半すぎ、テレビをつけたら「世界柔道」の決勝をやっていたのだが、小倉智明がゲストで出ていた。相変わらず、柔道の話とは全く関係ない、夕べ結局金メダルを獲った泉浩選手の、マグロ一筋のおとっつぁんが面白い、という話ばかり終始しゃべり続けて、解説の篠原からものすごく白い目で見られていた。「なにおもろないこというとんねん、一発どついたろかこのおっさん」という篠原の心の声を、私は確かに聞いたね。篠原の張り手は痛そう。ほかにも、世界大会みたいなメジャーな大会にゲストで出てきて浮いてるシロウトタレントというのは何人もいると思うのだが、小倉だけがなんでこんなにウザいのだろうか。理由はよくわからないが、私がこのほど集計した「スポーツウザタレランキング」では、小倉が他を完全に凌駕している。今年のJRAのレーティングで、ディープインパクトがずば抜けているのと同じである(どこが?)。ちなみに2位以下は、2位ジョン・カビラ、3位増田明美、4位川平慈英と拮抗している。これらからかなり離れて5位に石橋貴明がつけているが、もはや彼には上がり目はない。ちなみにこいつはそういう問題以前に、自分のことを長年にわたって色男だと思い込んでいるフシがあるが、彼の正体は「色男」じゃなくて「ひょっとこ」である。また、かつてウザさで一世を風靡した徳光は、ホソーキー和子の配下に下り、引退した(爆)。カビラ兄弟の時代が結構息長く続いていたのだが、去年のアテネ五輪以降、メキメキと「ウザ力」をつけてきた小倉が、ここで一気に兄弟をゴボウ抜きである。増田は自身もかつてはオリンピックを走っており、れっきとした専門家であり、本来はタレントではなかったのに、初登場ベスト3という、今後のウザタレ界を背負って立つだけの大器の片鱗(?)を感じさせるので、小倉も油断は禁物である。これで小出監督がタレントデビューでもしたあかつきには、マラソンの中継がワイドショーのようになることは、サラリーマン増税を中止するという、社民党のマニフェストなどの500倍は信憑性がある。ちなみにこの信憑性は、彼らへの支持率や視聴率には反比例する(爆)。というか、そんなマラソン中継は見たくない。ジーコジャパンがアジア予選をトップ通過したのに続いて、ある意味スポーツ界の新たなスター誕生に期待大、てなトコだね。小倉がホノルルマラソンにでも出場・完走くれたら、ウザいというのをやめてやってもいいと思うけど、それだとせっかく遅れてきたスターを失うこととなってしまうので、まだ走らなくてよい(爆)。

September 10, 2005

-

将来の夢、目標を模索するってこと

◆とても大人の女子高生っていうじゃない? でもこれ作り話ですから!NHK朝ドラ「ファイト」の優ちゃんは、大学で心理学を勉強して、カウンセラーになりたいと思ってるのかあ。くれぐれも、就職探しの段階で、予備校などの「受験カウンセラー募集」という求人広告を見たら、飛びつく前に気をつけたほうがいい(笑)。極端に違う世界だから、つーか、あれは本当はカウンセラーじゃないから(つーか、飛びつかねーよ)。いや、もしかしたら、人生経験を積む上では、ああいう仕事を体験してみるのもいいことかもしれない。キツいけれど、短期的に面白い世界が見える。心理学オンリーを勉強して、そのまま外を見ないで専門職に進むというのも、バランス感覚を養う上でちょっと不安があるし。心理学の分野って、特に精神分析の世界なんていうのは、思いの外ジメッとしてて、少なくとも明るい学問って感じじゃないように個人的には思えるから、ほかの世界をいろいろ垣間見ておくのも大事かなあとは思ったりします。でも、高校生の時期から、そういう目標が見えてるってのは、凄いことだと思うなあ(って作り話の世界に対して何云ってんだ)。この娘は、ドラマの中では、バイト先の温泉旅館で宴席の酔客を説得したりと、すごく大人な高校生だと思うんだけど、僕の高校時代を思い返しても、この年頃の女の子は、男の子より、とりわけ自分なんかよりも精神的にははるかに大人のような気は、確かにしたな。自分が子ども過ぎたせいもあるけど、実際会話してても、掌の上でもてあそばれているみたいな感覚だった、というような記憶があるね。◆稚拙なわが夢、目標を振り返る今私は、受験直前の時期につき、こんなヨタ話をしてる場合ではないのだが、さらに続けちゃったりなんかしちゃったりして。ちなみに、自分が高校生の頃、将来の夢だの目標なんてものは、非常に漠として霞がかかっていたな。なんとなく、小説家になれたらいいな、とか、千葉真一とかシルベスタ・スタローンのようになれたらいいな、などと非現実的なことを、ぼんやりと考えていた。「高校生にもなって」と当時の自分に向かって云いたくなるほどである。普通はもっと具体的なビジョンみたいなものが、高校・大学時代なんかには見えているものなのかもしれないけど、この一種のモラトリアムみたいな状態は結構続き、就職活動をやっていた段階ですら、将来の目標、夢といったものは、いつまでも漠然としていた。自分の性格が面倒くさがりで、自分の人生について真剣に向き合い、思い煩うということが、面倒くさかったということなのかもしれない。「やりたいこと」というか「やるべきこと」が本当に見えてきたのは、30代に入ってしばらく経ってから、つまりつい最近だ。その後就職した会社で、先輩に「20歳ごろにもなって人生の目標や夢が語れないヤツはバカだ」と、クソミソに云われて、カチンきたことがあるけど、思い返してみれば、確かに20歳頃までの自分というのは、かなり「バカ」だったように思う。人生経験が乏しかったせいもあるけど、世の中を頗る甘く見ていた。◆夢、目標が「ない」わけじゃない、まだ「真剣に考えてない」だけだから「最近の若者には夢がないからダメだ」などと、えらそうなことは私には全く云えないし、云うつもりもない。むしろ、20歳そこそこの若い人と遭って話すと、「まだ若いのにそんなことまで考えているなんて、えらいなあ」などと尊敬してしまうことも、しばしばある。自分の20歳の頃と比較するからそう思ったりするんだけど、それも考えてみたらアホのような話ではあるけどね。ニート問題だのフリーター問題なんていうのも、本人が何らかの問題意識だとか欲求不満を持っているのなら、その解決策として「目標を持つこと」などの相談に乗ったりすべきかもしれないが、ないのなら、とりあえずあまり追い詰めないほうがいいようにも思ってしまう。問題意識や欲求不満がないわけなどなくて、それが今まだ自覚できていないだけだと思うんだけどね、たぶん。あるいは私のように、真剣に向き合うのが面倒くさかったりしているだけなのかもしれないし。自分と真剣に向き合うのは、ある意味精神的には重労働で、疲れるからねえ。ただ、いずれは自分の中で、なんとかしなければならない問題だと思うことができるのならば、そこから目標などが芽生える可能性は高いと思うよん。

September 8, 2005

-

ペットボトル

家の中で、烏龍茶などの、2リットルのペットボトルを入れたゴミ袋がいくつかひしめき合って、ちょっとだけジャマくさい。まあ、ペットボトル自体がそのまま部屋の中にゴロゴロ転がってるわけではないので、それよりかはマシだけど。ペットボトルロケットとか、そういうのを作る人ではないので、これらは私にとっては単なるゴミである。なんでそんなことになったかといふと。。。近くにコンビニの「ペットボトル専用ゴミ箱」みたいなのがあるんだけど、ここは、私が自分のペットボトルをいつ捨てに行ってもあふれ返ってる。それで、ほかにもすでに、このゴミ箱に捨てに来てる人はたくさんいたらしくて、ゴミ箱の脇にそういう「先客」のボトルがいっぱい並んで、または転がっているわけね。とても捨てられる状態ではない。コンビニ1軒で、こういう好意的なことをやってくれただけで、これだけ大勢の人が捨てに来るんだなあ、と、びっくりした。ほかの捨て場というのはそこから遠いので、わざわざ捨てに行って同じように捨てられないと、再び持ち帰ってくることになるので、あきらめて家においてあるというわけだ。そのうち、コンビニの捨て場がエンプティなときを狙って、まとめて捨てにいくという作戦を立てるのだが、頭の中で優先順位が低いせいか、どうも忘れちゃうのよね(苦笑)。それに、こういうのって、まとめて週末にドドドッと一掃しようという頭があるから、平日はノーマークにしてしまう。よし、それじゃあこの一掃作戦を平日早朝に変更すっか! と思いつつやっぱり忘れちゃう(爆)。こういうことに悩むのもアホらしくなってきたので、この夏はペットボトルの飲み物を買わずに、家で水出しの麦茶や煎茶を作ることにしている。なんかこういう、同じ理由でペットボトル飲料の購入をやめる人が増えると、消費拡大に結びつかないんじゃないかと心配になるけど、そんなことが問題になってる新聞記事がないので、心配はいらないのかもしれない。まあそれにしても、小型のペットボトルで飲料を売り出すようになって、その売り上げというのは凄いんだろうね。確かに個人的にも、頻繁に外で飲み物を買うようになったのは、小型ペットボトルが出回るようになってからのような気がする。甘いジュースやコーラみたいなのはあんまり好きじゃないのだが、烏龍茶や日本茶、ミネラルウォーターは、今でも買うことがあるもんなあ。今でも屋外や出先ではときどき買うし。ペットボトルが出回る前は、こういう飲み物というのは、概ね缶だった。缶のときって、ゴミを出すときに罪悪感があったものだが、ペットボトルになってから、こういう罪悪感が薄れてるような気がする。自分もそうだけど、社会通念でもそうなりつつあるネ。たぶん「ペットボトルは再生するとフリースになるから」とか「有害物質を出さず環境にやさしいから」とか、CMやらあらゆるメディアで情報を流しまくったせいだと思う。でもゴミ捨て場に無残に捨てられてる姿は、缶だろうがペットボトルだろうが、そのみっともなさというのは同じだし、道端に捨てるのがイカンのは同じなのよ(笑)。罪悪感がなくなった分、かえって性質が悪いかもしれないね。なんとなく、コンビニやスーパーが、ボランティア的に捨て場を設けても、それ以上に消費者の捨てる頻度が上回ってて、余剰に手が回らないって感じ。つーか、ペットボトルをつぶして捨てろとゴミ箱に書かれてはいるけど、つぶす音が苦手だったり、面倒くさかったりするんだよねん。だから、つぶさずに捨ててる人たちがいっぱいいる。捨て場にシュレッダーみたいなマシンがあって「バリバリバリ・・・」とか云って、ボトルを食べるように砕いて洗浄もして収めてくれないかしらん。そういうマシンがあれば、結構みんな使うと思うよん。明光商会さんに、そういうマシンを開発してもらうことに期待だね。・・・って、こったらつまらんことにさえ、2000字以上書いてしまう、誰も読みゃあしねえってのに、相変わらず話の長い野郎だなあおめえは。

September 6, 2005

-

このままでは日本はバクーニンの思想が天下をとり、従来の懸念とは別の形で「アメリカ領」になるんではないの?

野党の立候補者たちへ。11日の選挙結果がどうなるのか、結果はまだ想像できないけれど、結果もしジミン・コウメイが勝利してしまったら、野党の人たちは、どうするつもりなのだろう。もはやそうなることが確実という噂もあるが。「郵政民営化反対」という一連の叫びは、もはや通用しないばかりか、その主張は一転して異端視されることになると思うが、そこで態度を改めることができるのか。つーか、民営化は早晩やったほうがいいことなんじゃないの?法案の具体的な形(=事業形態)は、あとからいくらでも直すことができるんじゃないのか。過疎地域の問題や、3事業できる現行の形の郵便局を存続させるとか、そういうことはさ。昨日の党首討論でも、コイズミとアベがそのへんの話を振られたとき、「大丈夫です」だのと云っていた。だけど、コイズミはキツネだから、このことを弾劾されると、姑息にも忘れたふりをして、「人生いろいろ、言葉もいろいろ」などと、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんみたいなことを云ったりするだろう。野党の奴らは、言質として録音とっておいて、国会の席で再生してやったらどうだ。ワタヌキさんだのタナカのヤスオちゃんはタヌキおやじだから、掌を返すようにジミンになびいちゃうことができそうだけど、シャレの通じないミンシュ党のオカダさんを見てると、本人の意志とはうらはらに、「選挙終了→代表辞任」というような世論の流れに、マスコミに持っていかれそうに見えて仕方がない。そういうふうに思ってる人には悪いけど、そんな必要は全くない。郵政民営化反対というのが、今回の法案可決を止めたいという腹なのであれば、そこまですることはないだろう。たぶんないとは思うけど。最悪は、法案可決になったあとで、国会の中で侃々諤々やればいいのであって、選挙ですべてが決するという発想自体がおかしい。出鱈目総理のコイズミが、なんだか今回の選挙をそんな雰囲気に勝手にしているだけなので、実態はそんな大事ではないはずなのだ。民営化反対で新党まで作った人たちにとっては、本来は死活問題の筈だけど。「新党立ち上げなど自民党の茶番」というのなら、どうかそんなものに乗っからずに、自分たちの主張を通すべきだろう。けど別に個人的にはミンシュ党を支持するわけでもなんでもないから、オカダさんがやめようがやめまいが、どっちでもいいんだけどね。あと、大増税反対について、ミンシュ、キョウサン、シャミン党あたりがマニフェストに掲げて大声をあげている、「公共事業を減らして歳出を削り、増税をやめる」という話だけど。一見理想的な話に聞こえるけど、本当にできると思ってるのかよ。公共事業費を確保して潤っているのは、なにも政治家や役人だけではないんじゃないのか。従来の日本経済を支えてきた、重厚長大産業と呼ばれる業界に、直接的・間接的に従事している人が、民間にどれほどいるのか、実際に試算して、なんとか大丈夫だとわかって云っているのか。また、その従事者の生活を補償できる見通しはあって云っているのか。とてもそうは見えないけど。彼らの首を締めるようなマニフェストが、あまねく国民の支持を得られると思っているのだろうか。とてもそうは見えないけど。また、そうして弱まった土木・建設・鉄鋼・運輸業界などからの所得税は間近いなく減るから、そのあとの税収について、「大丈夫です」と云えるのか。こんなこと、書き出せばきりがない。あまりにツッコミどころが多すぎるから、野党には政治をとても任せられない、かといって今の与党にも愛想が尽きかけてる、というのが国民の多くの声なのではないか。いわずもがなだけど、自分の当選だの利権目的だけ考えて、ろくに国民のことを考えずにやっているのなら、政治家なんてなろうと思うな。

September 5, 2005

-

夏バテ解消ぶっかけソーメン

さて、今年の私めは、あんまり夏バテしてません。まあ、仕事してないんだから、自慢にもなりはしないんだけどね。この夏、ソーメンを使って簡単に作れるスタミナぶっかけメンをいくつか開発してみたのだ。ソーミンちゃんぷるーには挑戦してないので、今度やってみたい。はやい話が、具を炒めて、冷たいソーメンにめんつゆをかけたやつに乗っけて食べるだけなんだけど、ただのソーメンだけだと飽きちゃうので、ちょいと変化をつけてみるのも楽しいし、すぐ出来て安上がりなので調子に乗っていろいろやってみた。強火で、ごま油ですばやくチャチャッと炒めると、冷たいソーメンに驚くほど合いますデス。個人的に「これはいい!」と思ったベスト3は、第1位 茄子、ネギ、アブラゲ炒めぶっかけ第2位 ウナギ肝、ニラ、もやし炒めぶっかけ第3位 トマト、豚肉、ししとう炒めぶっかけです。夏バテ解消ガッツリメンなので、分量としては、1人前ソーメン1束で、ラーメンどんぶりで氷浮かべて食べるのが、正しい「おやじ道」ですに。ほかにもバリエーションはあると思うので、ヒマなときに開拓してみたいと思うのれすが、そんなこといってる間に残暑が終わりを告げるだろうし、コンビニには、もうおでんと中華まんが売り出してるし、秋味ビールも売り出してるし、山形県では芋煮会がはじまってるだろうし、いよいよ秋到来なんですにゃ。。。

September 3, 2005

-

もう9月。。。

月日は百代の過客にして、行きかう年もまた旅人にゃりん♪なんだか頭の切り替えがうまくいかない自分としては、あまり急に涼しくなって欲しくなかったりもするんだけど。といふわけで(何が「といふわけ」なのかは謎)、ここ数日思ったこと。<イライラばあさん>最近図書館に行くと、新聞を読みながらいつもイライラしているばあさんがいる。新聞記事に気に入らないことが載っているのか。それともオウチでヤなことがあったのか。足を踏み鳴らしたり、「チッ」と舌打ちをしたり、「あーバカだ!」とつぶやいたりしている。困ったことに毎日いる。おそらく毎朝、鬼嫁とケンカして敗れ去ってからやってくるのに違いないと私はにらんだ。司書さんたちも、このばあさんに対しては何も注意しないので、ばあさんはやりたい放題のイライラ放題である。ビアガーデンの飲み放題でビアサーバーを1台独占確保してしまうおっちゃん並に性質が悪い。ちなみにカラオケマイクを離さない経理課長サンなどはモノの比ではない。このばあさんの近くには、できるだけ近寄らないことにしている。他の利用者の人もみんなそうらしく、ばあさんの周りの机はいつも空いているので、耳栓をして勉強する人にとってはファーストクラス並に快適な席なのだ。<選挙>今回の選挙は久しぶりに話題となっているが、若者の投票率は依然として低いことが予想される。まあ気持ちはわかるけれど、選挙というのは権利でもあるけど義務でもあると思うからねえ。民主主義の国ならどこでも、政治のスタートが選挙である以上、投票所へは足を運ぶべきだと思う。情報に左右され、あまり必要ない色眼鏡をわざわざかけて、物事を見ようとするのは、本質を見逃したり見誤ることにつながることなのかもしれない。文句は山ほどあるけれど、なんだかんだといいつつ、コイズミ政権というのは、国民が国政に注目するきっかけを作っている点に限っては、評価できなくもないと思うしね。<暴力事件>一応の決着を見た、駒大苫小牧高校の野球部の事件。暴力を振るった野球部長など、学校側が全面的に泥をかぶった。事件の経緯とか内容については、今さら振り返る必要もないだろう。ただ、殴られたといって訴えを起こした生徒のことが、私は若干心配だ。一番心配なのが、世間から一方的に「被害者」の扱いを受けたこと。「自分は悪くなくて学校側が全部悪い」と思い込んだまま卒業しちゃだめだ。卒業までに、部長が暴力行為にいたった理由というか、自分自身の問題点をよく振り返り、内省してみて、「よくよく考えてみれば、オレもちっとは悪かったかな」と思ってみるのも大切なことかもしれないね。どっちか一方だけが悪いことなんて、世の中にはまず殆どないのだ。<星野さん>なんだか巨人が次期監督候補に星野仙一さんを推そうとしているらしいが。もし本当に巨人入りが決まるんだとしたら、阪神ファンだのアンチ巨人ファンの顔色をうかがう以前に、オレは星野の健康状態のことが心配だね。あんな、「日本わがまま協会」会長もつとめているナベ×ネの下で仕事して、それでなくても血の気の多い星野が、高血圧で倒れちまったらどうするの?それこそ長嶋の二の舞を踏むことになる。なっちまってからでは遅いのだ。そういうことは、誰も心配しないのきゃ?

September 1, 2005

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 2025年11月前半スピリチュアル…

- (2025-11-18 11:02:03)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

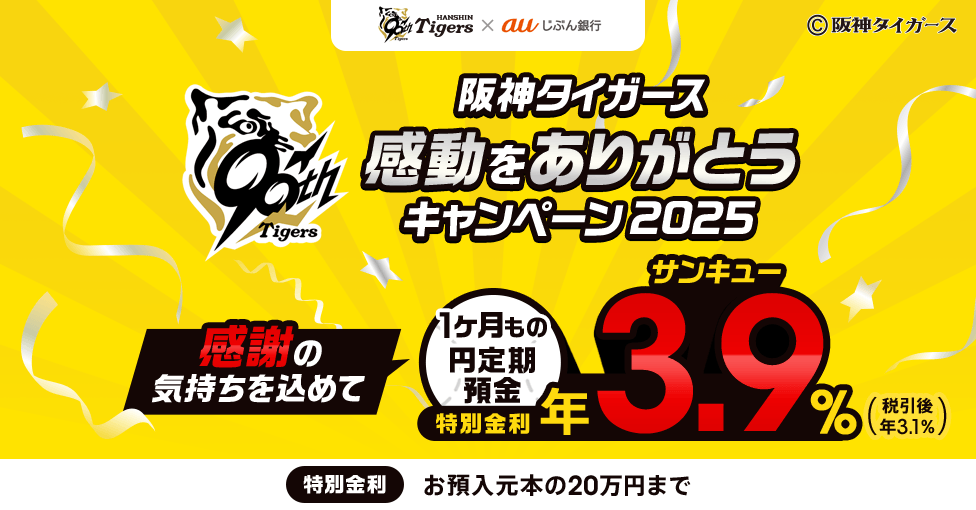

- じぶん銀行円定期3.9%キャンペーン…

- (2025-11-18 14:14:41)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-