2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年02月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

ゾワゾワ虫とズキズキ虫

昨夜半、背骨に違和感を感じて目が覚めた。違和感は、腰骨の、骨盤の上のあたりの背骨である。何がやってきたかは、この時点で想像がついた。ヤツがやってきたのである。ヤツについての正式名称というのは、よくわからない。昨夜半、背骨に違和感を感じて目が覚めた。違和感は、腰骨の、骨盤の上のあたりの背骨である。何がやってきたかは、この時点で想像がついた。ヤツがやってきたのである。ヤツについての正式名称というのは、よくわからない。ヤツがなんでやってくるのかも、正式にはわからない。けれど、俺はこいつのことを「ゾワゾワ虫」と呼んでいる。ヤツがやってくると、大体の場合風邪をひいたような症状が起きるのだ。ゾワゾワ虫は、俺の背骨の腰のあたりから身体に入り込んでくるらしい。入り込んでくる理由というのはよくわからないのだが、どうも、寒い日に長時間暖かくしないとやってくる傾向がある。その他、ビタミン不足とか、食事バランスの不良なども原因かと思っていたけど、案外それはないようだ。今回ヤツが身体に入り込んだ今週も、栄養バランスにはとくに気を配っていたからだ。または、慣れないことをするとやってくるのだろうか。そのへんはやっぱりよくわからない。ゾワゾワ虫は、腰骨のあたりを拠点として、背骨の真ん中を伝わって脳に向かって登っていくらしい。背中のゾワゾワ感が、徐々に上に上がっていくのがわかる。同時にゾワゾワ虫は、上昇をはじめるタイミングで「ゾワゾワ麻酔液」のようなものを、俺の手足に向けて注入するらしく、そうすると手足が異常に重くなり、立ち上がるのも嫌になるほどである。ゾワゾワ虫は、3~4日間の間、背骨の中を滞在したあと、ゆっくりと去っていくらしい。ヤツの滞在期間は、動けない辛さとか、あがらない作業の能率とか、人に会えない寂しさとか申し訳なさでいっぱいである。今日も、自分たちで作った草野球チームが所属するリーグの新年会だったのに、ドタキャンせざるを得なかった。たぶん参加したら、帰ってこれないことだろう。だから仕方がない。ゾワゾワ虫は、出世魚のように、やがて脳に達すると「ズキズキ虫」に名前を変える。今、ちょうどヤツがズキズキ虫になって、脳をうろつきまわっているところである。頭が猛烈にズキズキする。勉強する気力も、仕事をする気力も、本を読む気力も、全部ズキズキ虫が奪ってしまう。仕方がないので、テレビをただただ見ていた。生瀬智久の顔が妙におかしい。ゾワゾワ虫は人を笑い上戸にさせるらしい。もっともできることが何もなくて退屈だから、その反動なのかもしれないが。笑うと、ゾワゾワ虫が背中でゾワゾワと一緒に笑った。不快この上なかった。びっくりしたのは、苦手にしている「IQサプリ」の問題が、1問を除いて全部スッキリだったことだ。頭をズキズキいわせながらも、びっくりした。もしかしたらズキズキ虫が問題を解いたのかもしれない。ヤツはIQが俺より高いらしい。びっくりしたら、一緒にズキズキ虫が頭の中で飛び上がった。

February 19, 2005

-

日曜日はフェブラリーステークス

おお、ふと気がつくと突然ネットが長時間つながっている!! いつの間に復活したのだろう。NTTに来てもらおうかと思っていたけど、しばらくこのまま様子を見るか。さてと、日曜日の中央競馬は、ダートのG1「フェブラリーステークス」ですな。ちなみにこの日は私の誕生日でもあるので、望むらくは当たり馬券をプレゼントして欲しいところではありますが、時節柄馬券そのものを買うかどうかも未定。実は10年以上も前に、やはり同じ誕生日の日に競馬があって、フェブラリーステークスが行われた日があるんですね。当時は土曜開催で、レースの名前も「フェブラリーハンデ」と呼ばれていた、G2のレースでした。確かメイショウホムラという馬と、大井のトーシンイーグルという馬で決着したように記憶しています。それでこの日が、私が初めて勝ち馬投票券を買った日でもあるのです!!・・・すいませんウソです(爆)。えーと、訂正しますと、その日初めて、友達に連れられて、競馬場でレースを生観戦しながら馬券を買ったのですね。それまでは、場外で買っておりましたからねえ。初めて見た競馬場(府中)は、いやはや広々としてきれいだったですねえ(^^)。まあもっとも、汚いエリアもありましたけど、それはそれでトータルで見た「きれいな風景」の一部分として記憶に残っています。それ以来、何度か府中、中山などへと足を運ぶようになりましたねえ。有馬記念とかダービーにも何回か行ったこともあったのですが、最近はとんと行きませんねえ。馬券も買わなくなっちゃった。「三連単」が出始めてから、予想するのがメンドくさくなっちゃって。一日潰して、何レースもカリカリ予想して馬券買って、寒空の下、立ちっぱなしで長時間競馬見てるのが、体力的にも精神的にも、何より金銭的にも近頃は辛いですね(笑)。あったかい日に、せいぜい2~3時間程度が限界ですね、競馬場は。まあ、根気がないということで、そんな私は「ギャンブラー」にはなれなかったわけでありますね。けど、そうはいっても迫力あるレースを生で見るのは気分いい。「ウォッチャー」的な競馬ファンではあるため、日曜のフェブラリーステークスだけは、ちょっと注目してみたいと思います。馬券は買おうかな、どうしようかな、今日の「東スポ」見て決めようっと。またまた関係ない話。「かっぱ寿司」のラーメンとかそばうどんって、いくらCMやってるといっても、こりゃ食べる人なんているのかな(余計なお世話だ)。寿司のシメは麺類食べたくないでしょう(アガリでおしまいでしょう)。だからといってはじめに食べたらそのあとの寿司がおいしくないでしょうに。まさか出前はやってないだろうな。うーん、これは一種のファミレス化現象なのか。はたまた寿司とラーメン・そば・うどんが大好きな人のリクエストなのか。よくわからん。一見全く関係ない話なんだけど、元・寿司職人の我らが九龍氏が、大の競馬ファン(特に地方競馬)であるという点では、「九龍つながり」で、満更無関係ということもないか(知らない人が読んでもさっぱりわかんねーよ)。ちなみに九龍氏は、麺類が大の苦手です。

February 18, 2005

-

がんばれホリえもん。

<はじめに>昨日の日記にちょっと事実にもとる記述がありましたので、ここでお詫びと訂正をさせていただきますm(_ _)m。たまにマジにことを書いたりして、それが間違ってると恥ずかしいものですね。いちおう、日記の本文も修正を加えておきました。<本題>フジテレビの筆頭株主になったはずが、いまだフジテレビ側ともめにもめてるホリえもん。詳しい事情は完全にはわからないんだけど、はたから見てて思う。ホリえもんは、自ら進んで「結果的に損する道を選ぶ人生」を歩いているように見えるなあ、と。別に、私の目から見て「そう見える」だけであるから、実際のところはよくわからない。彼が今の日本の社会とか企業のあり方を見て「遅れてる」「馬鹿みたいだ」と云いたいのはわかるし、たぶん遅れてるし馬鹿みたいなところはいっぱいあるんだろうから、それを指摘することは大事なのかもしれない。苦しんでるように見えて、本人は案外そういうのが楽しいのかもしれないから、それはそれでいいのかもしれない。ただ、目的が「今までのあり方を変えたい」ということなのであれば、相手はこれからいまの「ホリえもんスタイル」を貫き続ける限り、動かないとも思う。相手が時代錯誤であろうと馬鹿であろうと、年長者であり自分より社会経験も長いわけであるから、それを敬う姿勢を見せるのは、相手から合意を得るための条件のひとつだとは思う。こと日本においては。そういうことを、本人が重視しているのかどうかはともかく、少なくとも相手は重視しているのであるから、それにレベルを揃えることは、「基本」だとはあえていわないけど、相手との交渉を一歩前に進める上で大事でしょう。なんでやらないんだろう? 「そういうことは絶対やらない!」という強固なこだわりがあるんだろうか。プロ野球チームを旗揚げしようというときもそういう感想を持ったんだけど、いつも相手に対して背丈を揃えないというか、違う高さからものを話そうとするから、相手も話を聞く前に身構えちゃって、本筋とは別のところで意志が疎通しないし、話が前に進まない。結局、三木谷にアブラゲをさらわれちゃった。彼は確かに頭脳明晰だし、話は正論だし、アイディアのすばらしいと思うことも多々あっただけに、今のままだともったいないような気がする。本人が「もったいないことはない」というならいいけど。まるで、ものすごく成績優秀なのに、髪型とファッションが問題になって志望校を落ちたツッパリ高校生のようだ。「私の話を聞いてくれない、わかってくれない」というけれど、そういう原因を作っているのが自分でもあるということに、いい加減気づいたほうがいいだろうね。もし自分の希望を通したいというのが本当の目的ならば。なんか、違う目的があるようにも見えるけど。<わき道>ウチのテレビでは今「キャプテン翼J」の再放送をやってます。なのでときどき脳を休める目的で見てます。小学生の翼くんたちのチームの試合には、J2のモンテディオ山形の試合の5倍は観客が詰めかけます。とってもうらやましいです(^^)。

February 17, 2005

-

どうしたかったの? これからどうしたいの?

今月の「月刊 児童心理」に、スクールカウンセラーの特集というのが載ってるらしい。これは私にとっても必読です。先日、またまた小学校で凄惨な事件が起こったらしいですね。こともあろうに、卒業生が母校の先生を無差別にメッタ刺し。犯人は17歳の少年で、小学校時代のいじめを解決してくれなかった母校の先生に対する復讐なんだとかそうじゃないんだとか(真相はまだよくわからん)。単に「キレた」からとか、そういうことではないらしい。僕は犯罪心理学みたいなものは詳しくないし、この子のことも全然わからないですが、この子は本当は何をしたかったんだろう、とふと考えます。もし本当に自分の昔のいじめに対する復讐なんだとしたら、この復讐で本懐を遂げられたのでしょうか?なんだか問題が物凄くダイナミックにすりかえられてないですか?甘えられる存在に甘えられなかったことへの復讐ってこと? それともまだ他に何か理由があるの?担任の先生が、この生徒がいじめられているのを、見捨てようと思って見捨てたとでもいうのでしょうか?そんな冷たい人が学校の教師になろうと思うでしょうか? 思わないですよね。学校をつぶすとか、校長に復讐するといった目的で教師になるような、テロリストみたいな人を除けば。その先生だって、いじめられた生徒がいることがわかっていれば、彼を助けたいと思っていたに違いないはずです。ただ、無能だったから、見過ごしてしまったり、助ける方法がわからなかったりしたのだと思うのです。そういうことにだって頭が回るようにならないと、人間として成熟したとはいえないと思うのです。そういう人の機微みたいな、いろいろな大事な事がわかっていない、正しい判断ができない段階で、人を殺すすべだけ先に覚えちゃったんですねこの子は!本来は逆の順番で覚えるべきことだったのにね。僕たちは、人を殺すすべなんて、今もって知りません。その後始末も含めたことすべてが「人を殺すこと」だと思うから。人を殺しちゃったら、その後始末がどれだけ辛く大変なことなのか、遺族がどれほど悲しんで、自分を恨むのか、知りません。子どもたちは、どうしてそんなことを、僕たち大人より先に知りたいと思うのでしょうか? 知らずに一生終われれば良かったのではないでしょうか?文部科学省がはじめた「ゆとり教育」なる政策が、早くも変わるようですね。どういう根拠で、教育現場で何を見直そうというのか、まだ皆目わかりませんが、学ぶことという、その内容そのものにもっと踏み込んで欲しいものだと思います。こういう事件が起きたからというのではなくして、今の学校、家庭すべて含めた教育環境の中で欠けていることのひとつに、人としての心についてしっかりと見つめ直す、ということがあるのではないか、と思ったりするわけですね。もちろん、進学や就職に成功する力をつけることは大切だと思いますが、そればかりに目がいって、人間性についてのケアが、あまりにもおざなりになりすぎているように思うんですよねえ。そんなに非現実的で無茶なアイディアでもないように思うんですけど。このテーマに限らず、今欠けていて必要不可欠であることについて、教育担当者が率先しながら、家庭も交えて話し合う機会というのが、まさに今であるような気がするのですが、今回の見直しの意図や目的が、いまひとつ鮮明に見えないのが残念です。

February 16, 2005

-

ニイハオこんにちは

なんかこないだ、何の番組だか忘れたけど、テレビにユンソナが出ていて、彼女の日本語が上手いことを褒めてた日本人タレントが、「それにひきかえ、アグネス・チャンさんはなんで日本語が上手くならないんでしょうねえ?」などと云ってた。引き合いに出されたアグネス・チャンについてはなんでなのかは知らないけど、確かにあれだけ長い間日本に親しみながら、しゃべりだけはなぜか上手くならないですね。「中国の人は日本語をなんで上手く覚えないのか?」という疑問を解消したいのならば、実際に日本語を片言でも話せる中国の人と会話をしたり、逆に中国語を教わったりしてみればいいと思うね(笑)。なんとなくではあるけど、結構その理由みたいなもんが肌でわかるんじゃないかなあ、なんて気がします。おっと、できれば日本の中華街で生まれ育った人とかじゃなくて、中国生まれで中国育ちの、中国語だけの環境で育って、日本になんらかの理由でやってきた留学生みたいな人を相手にするとよりわかるかも。なんちって、ナーニをえらそうに・・・、てな感じではありますけど、私がそういう人と実際に直接話をしてみて、そう感じたのでそうなんではないかなあ、と思ったわけなんですけどね。中国語と日本語の発音って、英語と日本語以上に、凄く違うんですよね。「四声」っていう、単語のアクセントというかイントネーションというか、声の上げ下げみたいなのが単語ごとに全然違う。四声=ピンインともいうみたいですけど。最近は中国語も、教本を見るとアルファベットを使うようになってるんだけど、たとえば“ma”という発音ひとつ、四声で読み分けることによって全く別の意味の単語になってしまったりするのね。これを会話で伝えるのに、この四声の使い方を間違っちゃうと、言葉が通じない。それに、“r”だとか“chi”などという発音は、舌とか口の使い方が、日本語では全く使わないような使い方で発音する。これはフランス語、ドイツ語、ロシア語なんかでもあることだとは思うけど、中国語は、日本人にとってはとくにややこしいように、私は思ったりします。僕が中国人から来た「ニイハオ君」から、ちょこっとかじる程度に教わった(けどもう忘れた)のは北京語なんだけど、簡単な会話だけでも大変で、ちょっと複雑な会話になると、聞き取りなんか全然できない。さらに上海語、広東語などというのもあるそうだから、ちょっともうお手上げだったですねー。それで、習いかけの中国語(北京語)を試したりして、なかなか通じないと、すんごいヤな顔するんですわこいつが(笑)。江沢民時代の反日感情の影響と関係あったのかどうかわかりませんが、彼が日本に来たのがちょうど石原慎太郎都知事が就任して間もない頃で、例によってビャービャー火を吐きまくってた頃でしたからね。ちなみに僕のハンドルネーム“chang-wei”というのは、本名の中国語(北京語)読みということで、このニイハオから教わったものです。ということで、我々が中国語に苦戦するのと同様に、中国の人たちも、日本語には苦戦してるんだろうな、とも思うんですねー。英語などの西欧諸国の言葉同様に、主語述語の順番は違うし、言葉の発音自体が全く自国の言葉と違うし、せっかく正しい発音を勉強して日本に行っても、日本じゃ若者言葉は乱れているようだし(笑)。さぞかし違和感あるんだろうなあ、と思っちゃうわけですね。そうは云っても、日本語をどんどん勉強して来日してくる中国人はいっぱいいるわけだから、凄いことだなあ、と尊敬しちゃいます。もっとも、僕に中国語を教えてくれたニイハオは、会った当時からいつものんびりおっとりしていていて、夢を追い求めてバリバリやるタイプではなかったですね。性分もあったと思いますけど、日本で出会った仲間(私)が悪かったようで(笑)、仕事を始めてからは、なかなかに苦戦を強いられていた様子でした。彼のその後の消息についてはわかりません。

February 15, 2005

-

虐待と、心に負う傷の克服

『ぼくの話を聞いて欲しい』(クリスティアン・D・イェンセン・著、山下 丈・訳、講談社+α文庫)という本を読み終えました。先日、「こういう本を読んでます」という話をここにも書いたのですが、まだ読んでいる途中だったので、読み終えて思ったことなどを改めて書いてみたいと思います。この本の著者(男性)は、9歳から3年間、父親の知り合いの男性から、性的虐待を受け続けたのだといいます。つまり相手は同性者。この手の、自分の嗜好目的で子どもを虐待する虐待者というのは、一般的にあまり激しい暴力を振るったり過激な行為をしたりしないのだそうです。理由は、虐待者本人ではないからよくわからないのですが、遺恨を残すことを恐れる気持ちというのがあるのかもしれません。そのご多分にもれず、著者もまた、「ちょっとした嫌がらせ」にはじまる、ややエスカレートして不快で仕方のなくなるような辱めを受けます。そしてその都度、直後にいやに親切で思いやりにあふれたような態度を見せられ、あたかもそのことを帳消しにするかのようなことを云われ、あるいは「これはお前が望んで、合意の上でやったのだ」と云っていやいや納得させられるのです。そしてその「うやむやにされたこと」というのが、著者を後々苦しめ続ける結果となってしまったのです。つまり、年配の男性にされたホモセクシャルな嫌がらせというのを、もしかして自分が望んでやったのではないか、ということへの苦悩です。子どもの時分の経験というのは、なかなか脳裏の片隅にこびりついて離れないものなのではないですかね。自分では「そんなことはない」と否定してみても、心の底では不気味に虐待者の声が響いてくるというか。それだけではない。大人になってからもなお、幼時の虐待の記憶が時折頭をよぎり続けるために、とくに夜などが不安と恐怖でいっぱいになってしまって仕方がない。その不安や恐怖から逃れたい一心で、アルコールとセックスの依存症に陥ってしまい、なかなかそこから逃れられない。虐待する大人にも何か、その問題行動の背景となる経験があったのかもしれない。だからその背景となる問題を解決すれば、虐待者は問題行動をもしかしたらやめるのかもしれない。けれど、そんなことは、本人がそれを克服しようと思わない限り問題行動が治まるとも思えません。「被害」を受けてから何年もの後、このかつての虐待者を、著者は告発しようと試みます。けれども本人がとぼけて事実を根本的には認めようとせず、また行政や司法の対応も、著者本人にとって非常に融通の利かない結果しかもたらさず、一時著者は絶望感に浸るのです。著者は、はじめは虐待者の問題行動を恨み、次に行政や司法を恨み、苦しみます。彼の苦悩の解決に協力してくれたセラピストたちは、その次の段階として、彼自身の意識の改善を提案します。つまり、彼自身が変わらなければ、何も改善できない、けれども、彼が変わることによって、すなわち世の中や人を見る目が変わることによって、彼の悩みは改善される、ということ。児童虐待事件については、それを行うことの罪深さというのは、子どもの将来の精神や神経におよぼす影響などを考えると、許されない行為であることはいうまでもないと思います。しかし、その虐待によって障害を負ってしまった人が立ち直るのに、加害者を責めることというのは、どうやらメリットにはなりえないようです。同義的に、加害者には被害者へその罪を償わせたい気持ちは生じますし、償うべきだとは当然思います。ですが、それとこれとは別問題のことのように思います。被害者がはじめのうち、受けた虐待行為に対して恨みつらみが出てくるのは当然だし、それを並べたり、加害者に「僕の青春を返せ!」と責めたくなる感情は、当然湧いてくることでしょう。ただ、実際に問題を抱え、その解決をセラピスト求めているのが被害者本人である以上、セラピストは被害者本人としか接点を持てない。つまり加害者は被害者の問題解決とは別の世界にいるのです。偶然にも同じセラピストに、加害者がかかっていることもあり得ないとはいいきれませんが、基本的には別のケースとして扱われます。同時にグループセラピーをしたりできれば別ですが、それは難しいかもしれません。家族等の身内同士に対するものであれば別ですが。つまり他人は変えられない。自分自身の問題解決が一番の近道であり、最善の方法であることに、著者自身がようやく気づいたのは、心理療法を受け続けている途中のことでした。心理療法を施している間、セラピストたちは、彼が彼自身の内面を見つめ続け、自分自身の内部の問題を自力で解決できるための方法を、彼自身に考えさせ続けました。次第に彼は、トラウマをもたらした虐待者への感情よりも、自分自身をどうコントロールできるかに意識を集中させていくようになったといいます。そして数年にもわたる時間をかけた後、彼は社会復帰を遂げることができたのでした。私が、自分が心身に不調をきたしてカウンセリングを受けたとき、やはりはじめは不調の原因となって周囲のことばかりに目がいって、そのことばかりぶちまけようとしていたように記憶しています。けれど、セラピストはそれに対して「そういう貴方自身はどうなんだ?」というふうに切り返してきて、その次に自分自身の問題と向き合うことになりました。これはかなり苦しい作業であり、愚痴を聞いてもらったり癒しを得ようとしているのに、これは随分な仕打ちだなあ、と当初は思ったものです。けれど、自分が最終的に立ち直るためには、自分の内面をよく見つめなおし、改善すべき部分を改善する必要があったのです。この本のストーリーの核は、もちろん児童虐待に対する怒りと問題提起だと思うのですが、最後は、著者自身の問題解決に終始しており、いろんな観点から読めて興味深い話だと思いました。最後の部分には、自分自身の体験も当てはめて、共感を感じて読み終えました。

February 13, 2005

-

不可解の怪。。。

<ギョギョッ!!>昨日、家を出ようとしたら、マンションの階段にベットリと大量の血痕が・・・!!こういう、現実に自分の身の回りにありえないと思い込んでることに対しては、脳が妙に冷静になってるものだ。一瞬「血糊」かな、などと思ったりもしたが、そんなものがこんなに大量に床にこぼれてるわけもない。さりとて住人がさほど騒いでる気配もない。なので改めて「あれ何ですか?」と同じマンションに住む人たちに聞いてみるのも、なんとなくはばかられた。もし本当に血を見るような事件が起きてたんだとしたらヤだしなあ。一夜明けた今日、まだこの「血痕」らしきものは少しうっすらとなりつつ、まだ残っている。時間が経過するうちに、夜が怖くなってしまうような気がする。結局なんだったんだろう。<ギョギョッ!! 2>北区の浮間がガスの火事で未だにおさまらない!?高校時代の友人が年明けから家業を継ぐことになって、その男と数日後に会うことになっているのだけど、彼の実家が浮間なのだ!!しかも出火場所から程近い場所だったように記憶している。彼の実家は無事だったのだろうか。気分的におだやかではない。出火したのが温泉の掘削現場だったという。浮間で温泉を掘ろうということになったというのも不可解というか、びっくりである。数年前に別の友人と企画しながら、結局宙に浮いたままになってしまったマボロシのネット出版会社、「いか納豆.com」のホームページ画面イメージに載せた「赤羽の火事」というのを思い出してしまった。<牛丼>吉野家が1日だけ牛丼を復活させたそうで、全国で合計150万杯がさばけたとのこと。店のガラスがバリバリ割れた店がニュースで出ていたけど、店が文字通り、客であふれかえったってことだろうか?そんなにしてまでして食いたいのか!? という感じ(^^)。確かに食いたいことは食いたいけどねー。牛丼自体は、学生時代からよく好んで食っていたし、牛丼や(豚丼や?)は最近まで昼飯に通っていたから、僕もある意味「牛丼族」の一人なわけだけど、わざわざ一大イベントの中で、大行列をかきわけてまではねえ。さりげなく食ってた常食だけに、そんな仰々しい思いまでして食べたくはない。ということで、今日の昼飯は久々に豚丼にしようかな(^^)。

February 12, 2005

-

新潟はイタリアだ!

表題のような題名の本があるらしい。新潟のどこがイタリアだといいたいのか、よくわからないけど、とにかく、新潟はイタリアだと主張したいらしい。けど、そんなことを云ったら、大阪とか神戸の人たちあたりから、「新潟のどこがイタリアやねん? うちら関西のほうがイタリアやんけー」などといわれそうな気もするね。雰囲気的には確かに、新潟よりも関西のほうがイタリアっぽい気もする。ほかにも、「なんとかー、うどんはパスタやけ香川がイタリアやがな」とか、「愛媛のほうがイタリアだぞなもし」といった主張もあるかもしれない。だけどしょせん、「大阪はイタリアだ!」「神戸はイタリアだ!」「香川はイタリアだ!」「愛媛はイタリアだ!」という本を出してないから、これらの主張は却下なのだ(爆)。こういうのは、本を出しちゃったもの勝ちなのである。まあとにかく、どういう本なのかわからないので、一度読んでみたいものなのだが、近所の本屋さんにはおいてないので、でかい本屋に行く必要があるね。こういう趣向はナンセンス的に面白いから、読んでみたくてウズウズしている(^ ^)。このノリで、他の都道府県についても、いろいろな国に当てはめてみたら面白いかもしれない。「福島はオーストラリアだ!」「山形はフランスだ!」「群馬はブラジルだ!」「栃木は中国だ!」「京都はイギリスだ!」「広島はドイツだ!」「鳥取はメキシコだ!」「長崎はオランダだ!」「三重はスペインだ!」「大分はカメルーンだ!」などなど。主張の根拠がない、テキトーなノリのものもある(笑)。その他、ドサクサまぎれに、「静岡はフロリダだ!」「青森は鹿児島だ!」「千島列島は日本だ!」「オリンピックは気合だ!」「芸術は爆発だ!」などというのもありかもしれないけど、このレベルになると、話がワケわからない展開になってくる。とくに最後の3つは、ちょっと意図するところが異なるかもしれない。日本は島国であるので、外国のことは「海外」と呼ぶ。同時に、昔は交通の便といったものが、他の国と比べてもかなり悪い条件にあったのは間違いないはずであるから、日本人の中でも、好奇心と冒険心のとりわけ強い人にとっては、これら海外への憧れの気持ちというのは、とてつもなく高い、というのは当然だったはずなのだと思う。国際交流の場でちょっと腰が低いからといって、「ココが変だよ日本人」とか「外国人になめられてる」とか云って馬鹿にする向きも、今の世の中にはあるかもしれないが、これは先祖から連綿と受け継がれてきた意識の名残りなんだと思う。別に、卑屈になったり恥じたりすることはないように思うけど。なんだか、話の意図が自分でもワケわからなくなってきたのでここまでにします。とにかく、「新潟はイタリアだ!」という本を探して読んだら、またその感想でも書くかもしれません。

February 11, 2005

-

戦い終えて夜は明けて。。。

今朝、近所の住宅跡地に一台のユンボが入り込んで、外壁と鉄筋をバリバリ粉砕していた。そうして粉砕された外壁や鉄筋の材料も、再び新たな資材として再生されることだろう。新たに家を建てたい人の需要がある限り。壊されずに生き残った(?)家も、老朽化して弱ってる部分があれば強化され、さらにそこに建ち続けることだろう。そこに住みたい人の需要がある限り。それでもやがてはこの家も朽ちて、再び新たな資材に生まれかわることだろう。人がいて、そこに需要がある限り。-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-我々が好む「感動的な勝利」の表現には、ギリギリの勝利、奇跡の勝利みたいなのが多い。いろいろあるけど、たとえば「代打逆転満塁サヨナラホームラン」「滑り込みセーフ」「薄氷の勝利」「柔よく剛を制す」「ハナ差差し切りor逃げ切り」「うっちゃり」なんていうのがありますね。本当は、体格、体力、技術ともに圧倒的で、楽勝というほうがいいと思うんだけど、とりわけスポーツの国際試合なんかだと体格、体力、技術ともに劣ることが多いから、気力とかチームワークを高めて臨んだりする。だけど、それでも勝てない場合のほうがこれまで多かったりしたので、たまに勝ったりしたときは、観客は「奇跡の勝利だ!」などといって喜んだりする。そのへんの性癖というか習慣みたいなものは、簡単に数年程度で変わったりするものでもないみたい。またそういうのを「美学」として、昔っから意識の中に植えつけられてきたようでもある。そういう意識を植えつけてきた背景と、それに培われて生まれた感情の数々。・源義経は少ない手勢ながらも奇襲戦法で平家の大軍を打ち破った・シャープ兄弟は力道山より、ヘーシンクは神永より、アブドゥラ・ザ・ブッチャーは猪木より巨漢であった・ロッキー・バルボアはチビで、かつ常に対戦相手より練習環境が悪い・都会のエリート大型チームより、田舎の無名チームのほうを応援したくなる・大差圧勝より、逆転サヨナラ勝ちのほうが「劇的」である・明治の大型フォワードのパワーラグビーより、早稲田の小粒なバックスの展開ラグビーのほうがカッコいい・シンボリルドルフよりオグリキャップのレースのほうが感動的だったなどなど。まあそれはそれでひとつの価値観としてあってもいいでしょう? 僕もそういう一人だったりするからにしてからに(笑)。まあ、そんな中で育ってきた私たちであるから、昨日の幕切れというのは、あとでいろいろ云いたいことはあるにしても、「まずは手放しで感動して飛び上がって喜んだ」という人も少なくないのではないでしょか?アン・ヨンハくん、リ・ハンジェくん、ナイスゲーム。いつか祖国の代表としてW杯の舞台に立てるといいね。「あとでいろいろ云いたいこと」については、私はまったく詳しくないので、詳しい人にお任せします。というより、今さら何も云いたくないよ。所詮その程度のサッカーファンだからさ。-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-アルゼンチンの睡眠薬騒動は、どうやらマジらしいね。またテレビでやってたし。ただ騒がれている試合が、どの試合だったのか、よく見てなかったからわからない。W杯本選でのことだったのかどうか? まさかね。。。 ただの悪い夢だと思っていたのに。

February 10, 2005

-

うーん。。。

アメリカが昨日、パレスチナとの和平へのアクションを起こしたらしい。なんか、このところの情勢を見てると、「和平」って「平和」と同義語と思えないんだよねえ。アメリカがパレスチナと和平条約を結ぶことによって、世界を思うがままにいじくり回すことに対しての抵抗勢力を減らそうとしているように思えてならない。アラブ諸国は石油の産地だからねえ。イスラム勢力との対立がなくなれば、好き勝手できることは間違いないことだわなあ。ちょっと心配なこと。じっさい世事にうといから、こんなこと書いていいのかどうか、なんか間違ったこと書いてひんしゅく買ったりしないかどうか心配なんだけど、書いちゃおう(爆)。遠い昔、ナチスドイツつーのが、ユダヤ人弾圧を旗印に勢力を延ばしたことがあったですわなあ。ユダヤ人が弾圧された理由というのが、彼らの「利にさとい」ということだったように思うのですよ。今のアメリカつーのが、当時のユダヤ人に対するイメージにかぶるわけですね。ナチスってのは、当時テロとまでは云わないまでも、「ドイツ社会主義労働者党」とかなんとかいう名前の、いってみれば労働者階級の代表みたいなフレコミの、プロレタリアの政党というのが発足の旗印だったと思ったなあ、確か。よーするに、「貧しい労働者層(ナチス)による、富裕層(ユダヤ人)への攻撃」みたいな、大義名分をおっ立てて、果たしてナチスは、ユダヤ人を迫害したわけですよ。反米感情の背景っていうのは、思想の違いだのなんだのと、いろいろあるだろうけど、一番大きいのは経済的なことではないかと思うわけですね。とくに中東諸国のアメリカに対する「そういう感情」というのは、今さら云うまでもなく、ことさら強いのではあるまいか。これは、3年前のニューヨークの世界貿易センタービルへのテロ行為なんか見ても明らかだけど。なんか、今回の和平交渉っていうのが、逆にそういう反米感情みたいなものを逆撫でしないかというのが、不安でしょうがないのよ。こうなると、テロというのが、ナチス的発想および大義名分のもとに、より起こりやすい土壌を作ってないかなあ、とか、これを機にイスラム過激主義の組織側の動機を作ってないか、というのが、物凄く心配なわけね。ブッシュさんとかライスさんあたりは、そういうこと感づかないのかなあ。

February 8, 2005

-

筋肉こだわり金メダル(なんじゃそりゃ)

<若返り計画?>にちよーびは久しぶりに地元でくさやきうのれんしうをやった。久しぶりだからこんなもんだとは思ったけど、案の定ちょっとしたことで身体がヘロヘロになった。で、今日になって全身筋肉痛が起こった。いつもだと、予定は明日が筋肉痛ということになってるので、これは想定外のことである。やー、ここのところ、日々微量とはいえトレーニングをやり、酒も以前より全然飲まなくなっているので、その効果があらわれたということだろうか。「肉体改造若返り計画」は着々と進みつつある(?)。<気まぐれこだわり屋>・・・という店が、ウチのとなりのマンションの下に、今年の正月からできた。ちなみにウチの下は本屋で、反対側の隣のマンションの下はローソンである。何屋さんなのか、ちょっとわかりにくくて、店には入りづらいのであるが、どうも喫茶店と輸入食品の販売店を兼ねているらしい。で、輸入モノのお菓子とかコーヒー豆なんかを売ってるみたいなんだけど、あんまり客が入ってる気配がなくて、喫茶店のほうも、「気まぐれこだわり屋」本社の社員さんみたいな人たちが、中でミーティングか何かをやってるような気配である。今さらそんなに大勢社員を動員して会議をやるのなら、立ち上げる前に周辺調査を十分にやってから立ち上げればいいのに、と思う。この立地は、もともとam・pmが入っていて、隣のローソンとの競争に敗れて撤収した場所なのだ。喫茶店のメニューも、ナンでできたピザなどが「オススメメニュー」として貼り出されているけど、フツーのピザではダメなのだろうか?さすが「気まぐれこだわり屋」なだけのことはあって、やることが凡人にはわかりづらい。輸入モノのお菓子を売るにしても、どうせなら今の季節、輸入モノのゴディバかなんかのチョコレートを売ればいいのに、今のところはそういう気配はない。つーか、輸入モノじゃなくてもいいから誰かオレにもチョコレートくれ(爆)。<匙田有雄>はみんぐさんが一口馬主をやってるサジターリオが、昨日府中競馬場の第6レースから中央デビューし、見事初戦を勝利で飾った。おめでとうー。\(^o^)/ 昨日の午後は、久々にテレビの競馬中継を見て、一人で盛り上がってしまった。知ってる人で「馬主」やってる人というのはいないので、それだけでも凄いと思っちゃうのだが、まして中央デビュー勝ちですからねえ、大変なものでございます。あのナリタブライアンでさえ、中央デビュー戦は負けてますからねえ。どうも聞くところによると、ファインモーションの親戚にあたる良血馬らしい。これでこのまま弥生賞までいっちゃうのか、もうちょっと下でレースを重ねて、このあとのNHKマイルカップやダービーを目指すのか。まあ、まだまだその先もあることだからねえ。いずれにせよ、ケガなく無事に次のレースを走ってきて欲しいと、馬主のはみんぐさんは願っていることでしょうね。

February 7, 2005

-

日本の歌の歌詞

MISIAという歌手がいますね。母親が、この人の歌を聴いたらしく、その話をしながら「最近の若い人がうたう歌は、なんだか聴いてて気分が悪い」というんですね。私の母親というのは、よくとんちんかんな発言をすることがあって、そういう話題というのも、私たちはよく混ぜっ返してしまうことが多いんだけど、どう気分が悪いんだろう?と思ってたずねてみたところ、「日本語がおかしい」と。「若者の日本語がおかしい」ということは、近頃よく耳にすることで、ちと我々にも耳が痛いことではありますが、本当におかしいのかどうか確かめてみようと思って、母親がいう曲を実際に何回か聞いてみました。といっても、それは某ドラマの主題歌だったので、そのドラマのオープニングを、単にテレビをつけて見ていただけなんだけど。なるほど、云われてみれば確かにおかしい(笑)。MISIAさんのファンの方、ごめんなさい。何がおかしいかといえば、歌詞にうたわれている言葉のイントネーションと曲の音程がぜんぜんマッチしていないんですね。作詞作曲って、そこまで細心の注意をはらって作るものなのかどうか私は知りませんけど、聴いていて違和感を覚えるようだといけないのだろうから、たぶんそういう配慮もされているのかもしれない。難しいもんなんですねー。わからないけど。そんなことが発端で、これまでに流行した日本の歌を、いろいろ改めて思い出してみたり、有線放送に聞き耳を立ててみたりして、その歌詞が、実際の話し言葉のアクセントとマッチしているかどうか、というのに注意を傾けてみたりしていました。今まで、歌っていうのは曲にばかり意識が向いてて、歌詞は軽視していたようなところがあったので、ちょっとした衝撃ではありましたね。ためしに、いろんな歌に、曲の音程をイントネーション(発音の高低)におきかえて、口にしてみてください。実際にしゃべる言葉として、そのイントネーションが合ってるか、おかしいかどうか。気にならない程度だったらいいけど、はなはだおかしい歌もあったりするので、面白かったりします。驚いたことに、サザンオールスターズの歌の歌詞が、意外なほど日常の話し言葉にマッチしてるんですね(爆)。サザンこそ、今日の日本語の乱れの象徴だと思ったんだけどなあ。逆に、ふた昔ほど前の歌謡曲とかポップスには、結構おかしなのが多かったりする。たとえば、寺尾聡の「ルビーの指輪」なんて、まるでニセモノの沖縄弁会話みたいです。こういう視点で見てみると、作詞って、単に情感とか言葉のセンスだけで作ってしまうのは、ちょっと恥をかくもとなのかもしれないなあ、と思いました。洋楽は、言葉がよくわからないから私には判断とか評価のしようがないけど、英語なんて、文字より会話が重要とされる言語だから、耳で聞いて、個々の単語の発音イントネーションが不自然だったりする歌詞はつくらないんじゃないかな。中国語なんかも、イントネーションが違ったら言葉の正しい意味をなさないぐらいだから、歌を作るときは当然そういうことを意識しているに違いない。日本語の歌は、そのへんのチェックが甘いのかもしれないなあ、最近特にそうなんじゃないかなあ・・・、などと思ったりしました。ちなみに、「木綿のハンカチーフ」という歌があったですよね。この歌を、やはりイントネーションにおきかえて見ると、完全にとはいわないまでも、ところどころ関西弁っぽく聞こえるんですね。恋人よ僕は旅立つ 東へと向かう列車ではなやいだ街で君への贈りもの 探す探すつもりだ松本隆さんが作詞した歌なんだけど、果たして関西弁をイメージして作ったのだとしたら、すごいセンスだなあ。「東へと向かう列車で」とあるから、東京へ出て行く若者が恋人を地元の関西に残していく惜別の歌なのかもしれないけど、そこまで考えて作るかどうか(笑)。

February 6, 2005

-

ギャー!!

<マリア・シャラポワ vs 浅越しのぶ>「東レパンパシフィックテニス」準決勝、昼間テレビでやってたけど、あまりにも壮絶な打ち合いと叫び合いになってたのでびっくりした。はじめのうちはシャラポワが圧倒してて、第1セットあっさり取ったときは、「あー浅越もここまでかな」と思ったけど、第2セットは壮絶だったね。第2セットの第4ゲーム・シャラポワサービスで40-0から3ポイント浅越が連続して取り返したあたりから、シャラポワの叫び声がひときわ高くなってマジモードのスイッチが入った感じになり、ポイント取るごとにガッツポーズを見せるようになった。それで結局圧倒されて終わるのかと思って見ていたら、浅越がここから物凄い踏ん張りを見せたね。シングルスの日本のエースの、ホームでの意地もあっただろう、シャラポワに負けないような叫び声を上げて鋭いショットをコートに叩き込み、ストロークで次第にシャラポワを圧倒しはじめた。思わず鳥肌が立ってしまったね。会場に足を運んだ人たちはなおさらそうだっただろう。12ゲーム、デュースを3度重ねた上でサービスをキープしたとき、エースを決めたシャラポワが「ギャー!!」と叫んだ。グランドスラムでもそういう叫びはしていたのかもしれないけど、テレビで見たのは初めてだったね。あるいは、その前に何度も、ボールに追いつけない浅越が、悔しさをあらわしてそういう叫び声を出していたので、それを真似たのかな。なんせ、両選手があれだけ声を出して打ち合うテニスというのを見たのは、初めて見た。浅越しのぶは、いいハートを持った選手だね。競り合って、追い込まれてから見せる驚異的な粘りとスタミナは、かつてのアランチャ・サンチェスを彷彿とさせるよ。集中して試合に臨めれば、相手がシャラポワだろうが実力で互角にわたりあえることを証明した。それにしても、シャラポワは本当に強いね。決勝でもぜひ勝って欲しいな、と思うのと同時に、浅越にも、次回はぜひこのリベンジを果たして欲しいな、と思った。<殴る、って・・・>いつから、ビンタのことも「殴る」っていういい方になったのだろう?僕の中では、「殴る」というのは、グーの拳で殴る場合かなあ、と思ってたんだけど。思えば、中学時代にも、生活指導の先生にビンタされてた同級生が「殴られた」と云ってたような記憶もある。僕に云わせれば、そういうのは「ひっぱたかれた」という感じで「殴られた」わけじゃなかろうに、てな感じなんだよねえ。強いビンタで鼻血が出たり耳鳴りが起きるようなこともあるだろうけどね。NHKの朝ドラで、中華料理屋の亭主が奥さんを、話のはずみでビンタしてしまい、奥さんが、「なんで殴るの!? 殴ることないじゃない!! もう出てってやるー、ギャー!!」と大げさに取り乱して家出してしまったシーンがあったんだけど、どう見ても「ひっぱたいた」感じで、「殴った」ようには見えなかった(笑)。暴力沙汰というのは個人的には全く好きじゃないけれど、ドラマを見る限りでは、亭主が手を上げる前に、奥さんも随分失礼きわまる言葉を亭主に投げかけていたんだけどね。「殴る・殴られる」って言葉自体、すごく悪意とかタスクフォースみたいなものがチラついて見えるから、こういう言葉自体めったなことで使わないほうがいいのにな、と個人的には思った。NHKが、「学習指導要領」あたりのからみの、「暴力根絶」か何かのオシキセみたいな意図を込めて、このシナリオを作っているんだんだとしたら、ちとヤらしいな、と思った。ただ直感的に思っただけで、僕にはそのへんの是非についてはよくわからん。<足ツボマッサージ>100円ショップで、「家でもできるお手軽足ツボマッサージ&青竹踏み器」みたいなのを買ってきて、早速ためしてみた。ギャー、チョー痛いよー(>o

February 5, 2005

-

お詫びの気持ち、感謝の気持ち

なんか、アクセスが40,000件を超えたから、いちおうご挨拶しといたほうがよさそうだね。こんな、バカ的私利私欲にまみれたホームページを、日々大勢の皆さんにのぞいていただいて大変光栄に存じます。引き続きよろしくお願いします。m(_ _)m今週は、なんとなくずっと風邪気味で、夜は実際以上に寒さが背骨のあたりに残る感じの日々でございました。風邪をひきやすすぎる体質なので、気をつけてたんだけどねえ。部屋が寒すぎるよ。PCの接続の悪さがいまだに改善できないので、来週あたりNTTの人に接続状態を見に来てもらおうかと思っております。<鳩が・・・>今朝、高速道路の下の道路で、鳩が車にひかれそうになっておった。空を飛べる鳥のくせに、こいつらはトロすぎる。そのくせ平和の象徴だってんだから、世話無いよな。ひいた人は後味悪い気分で1日を送ることになるだろう。なんか、今の日本を見ているようだったよ。。。<僕の話を聞いて欲しい>こういうタイトルの本を、今読んでいます。幼少期に、大人の男性から幼児性愛者から虐待を受けつづけた著者の自伝です。読んでいるうちに、大人の身勝手さとか子どもの非力を嘆かざるをえない気持ちになってきます。先日奈良県で起きた少女誘拐殺人事件が頭をよぎります。だけど主人公は、そんな境遇の中で腐らず前向きに生きて大人になり、社会の改善のために貢献しようとして、この本を執筆したのだといいます。年齢は、僕より若い30代半ば。まだ幼児性愛に対する社会的理解が不十分な時代を生きてきたようです。何が大切なのか、考えさせられます。社会が、たとえ子どもの訴えであろうと、そこから真実が得られるのならそのための努力を惜しんではならないんだろうなあ、と、つくづく思っています。そんな著者の思いが、この本のタイトルなんだと思います。<お詫びの気持ち、感謝の気持ち>今勉強している大学院進学のための、予備校(と称するちっぽけなところ)に、新しい生徒さんが入ってきました。そろそろ受験勉強をしなきゃ、と進学希望者が皆一様に思うシーズンなんでしょうね。そんな中、私の受けているクラスにも新しい人が来ました。まだ大学生だそうで、いわゆる一般的な「大学院進学」ってやつです。この子が、就職しないで大学院に進むことに対して、我々社会人入学希望者に対して気を遣っているのかどうかわからないけど、随分卑屈になって話していたんですね。その子は、当然のことながら当分は親のお金をあてにしなければならないわけで、そのことを随分気に病んでいるそぶりを見せました。「親に申し訳ないし、甘えているのはわかっているんだけど」とその子はいいました。「でもどうしても大学院に進んで勉強したいと思ったんです」真意のほどはわかりませんが、それを聞いて至極まっとうな考え方だと思いました。就職できなかったから、とか、まだ働きたくないから、というのに比べればずっといい。ましてきちんと目標意識があるというのはすばらしい。まだ若いのだから、ご両親が許すのであれば、そっくり甘えればいいのだと思いました。恩返しできる時間はたっぷりあるわけだしね。「申し訳ない」という考え方も、大事だろうな、と思いました。親のすねをかじって、それが当然と思って生活する人たちが多い中で、この気持ちを持てるというのは大事なことだろうと思います。この「申し訳ない」という気持ちはそのまま「ありがたい」という気持ちに置き換えることができるでしょう。「申し訳ない」というお詫びの気持ちから、「ありがたい」という感謝の気持ちになるまで、どれぐらい時間を要するのかわからないけれど、この、支えてくれる人に対してなんらかの感情を抱きつづけることというのは、とても大事なことなんだろうな、と、ふと思いました。まったく、若い人から年配の人まで、いろんな人との会話から勉強させられることが多い今日この頃です。

February 4, 2005

-

あやしげなる話。。。

<ホントかウソか!?>なんか、昼夜の時間の経過とか、いつ眠ったのか起きたのか忘れてしまうような不規則な生活リズムの今日この頃、寒いから夜だとか、暖かいから昼だ、みたいな感覚で過ごしております。ゆえに、この話もホントかウソか自分の頭の中では判別できないような話。新聞にもどこにも載ってないし、ネットはイカレてしまってたところだったし。。。マラドーナのいた頃のサッカーアルゼンチン代表が、W杯の舞台で、ブラジル戦の試合の最中に、接触プレーで試合を中断している隙に、ボトルに入った水を、マラドーナがブラジルの選手に飲ませているシーンがテレビに出てたんだけど、あろうことかそれに睡眠薬が入っていたという話。結果、試合はアルゼンチンが勝った、ということで、睡眠薬のことを知ったブラジルのサッカー関係者やファンが激怒してFIFAに抗議し、裁判沙汰になりそうになってる、という話。にわかには信じられない、というか、この話は夢で見たテレビのニュースだった(=単に夢に出てきたウソネタ)のかもしれないけど、先週末「スポルト」の中でウッチーと三宅さんが話してたんだよね。夢であってほしいけど、もしホントならば、今まで描いてきたサッカーへの憧憬みたいなものが、自分の中でかなりガラガラと崩れ落ちてしまったような気がする。せっかく頑張ってつかみとったW杯の舞台で、世界中の憧れの人、マラドーナも一枚噛んでこんな不正やって、W杯を獲ったのかと思うと、別に腹なんか立たないけど、ガッカリするね。今のところそんなわけで、ここのところはサッカーも心から楽しんで見ることができないよ。そのうち、この話がホントかウソか(夢かうつつか)わかるだろうから、このガッカリ感も治まるだろうと思うけど。ちなみにこの「ニュース」の映像で、マラドーナは、「ブラジルのヤツらはオイラの手渡した水を飲んじまったのも事実だぜい、でももう時効だぜい、へっへっへー」と、当時のチームメイトとともに、太った身体をゆすってヘラヘラ笑っていた。やっぱりラリってたのかねえ?W杯でマラドーナって、ブラジルと試合してたっけか!? メキシコ大会のときは、ブラジルは、プラティニのフランスに負けたのは覚えてるんだけど。。。<品川庄司>こいつらはいったいなんなんだ!?お笑い芸人だと自称しているけど、ネタを見たことが一回もない。「M-1」に出てたっけ!? もしかして漫才じゃなくてコントなのか。先日、「芸人」のことを悪く書いたけど、その怒りというか「おかしい」と私が感じた背景は、実は品川庄司にあるんだよね。品川庄司の関係者やファンの皆さんごめんなさい、また他のお笑い芸人の皆さん、一緒くたに書いてごめんなさい。だが実際に、トーク番組の話もつまんないし、気がつくといた「得体の知れぬ芸能関係の人」という感じで、たいした下積みの苦労もせず(してるんだろうけどさ・爆)、中堅どころの顔をしてさんまの番組とか、ヘンテコな恋愛投稿番組なんかに堂々と出てきているのを見ると納得いかん。なんか個人的に、「勝手にオレのテレビ画面に出てくるなよ、一言自己紹介してからこい!!」と云いたくなるような存在である。品川という丸顔坊主頭のヤツのほうが、とりわけそうである。こいつは、昔の会社にいた、社長の腰巾着だった副社長の馬鹿息子「たこぼう」に、風貌と話す雰囲気が似ているところも気に入らん。こういう感情というのは、おのおのツボみたいなもんがあると思うので、別に共感を得たいともなんとも思っていない。ただオレは嫌いなのである。<そうり>国会が開催されてるけど、やれやれ小泉さんの国会での発言というのは、見るたびに、そのおフザケ度が高まっているね。なぜ一頃あんなに盛り上がってしまったのか。いまさらながら不思議である。まあ、その前の総理大臣たちがもっとフザケて見えたからだろうとは思うけど。靖国参拝をつつかれてることとか、タッグを組んだアメリカがブッシュ政権だったりすることなど、どうも野党のツボをつつくような悪条件を重ね持ってるような気もするね。ならばレーガンと組んでいた中曽根さんはなぜさほど批判されなかったのかといえば、彼の政権の時代は景気がよかったからかな。貫禄もあったしね。不景気の世の中で、税金でオペラ鑑賞している、ヒョロリとしてパラパラ髪の小泉さんは、さながら、靖国の八百万の神に守られた貧乏神のようである。「オペラはねえ私のお金で行ってるんですよ何がいけないの!?」とかいいそうだしな(笑)。<我輩はエロ助ナリ>こんなご時世で、出せば万が一ヒットするかもしれないビデオ・DVD。あくまで「かもしれない」なのであって、出るかどうかも謎。「世界の中心で『カズー』と叫ぶ」これはいわずと知れた去年の大ヒット映画のパロディだが、タイトルを見てわかりのとおり、柴咲コウの役どころが全部セルジオ越後にすげ替えられている。むさ苦しいことこの上ない作品だが、サッカーファンにとっては垂涎の作品になる(???)。ちなみに往年の名選手の役でフローラン・ダバディが登場するので、その名選手のファンからはバッシングの嵐が沸き起こることだけは間違いない。「オゲレツ大百科」偉大な先祖・オゲレツ斎様の遺した巻物をもとに、次々と発明品を作っていくオゲレツくんが主人公。最初に作ったのが、江戸時代の淫蕩な悪徳商人をモチーフに考案されたロボット「エロ助」。オゲレツくんとエロ助、そしてその仲間たちが繰り広げる、SF冒険ファンタジー。出演者は不明だが、どうやら実写らしい。あまりまじめに作って大々的に公開すると藤子先生に訴えられる危険性が極めて高いため、インディーズ系のAVもしくはVシネマになる可能性が高い。「ホリえもん、ふる太のドキドキプロ野球」タイムマシンに乗って10年後の世界から現代にやってきたオタク型ロボット・ホリえもん(額に汗する努力が足りないため10年までしか時を越えられない)。10年後の進化したプロ野球の世界を見るために、ジャイアン(ツのオーナー)たちに毎日いじめられてる少年・ふる太くんを連れてタイムスリップ。そこで見た新しいプロ野球の世界とは・・・!?「歴史に残る格闘技10番勝負」格闘技ファンのみならず、幅広いジャンルのファンに愛される(!?)こと間違いなしの10番勝負。加藤鷹 vs インリン・オブ・ジョイトイ、ビンス・マクマホン vs ウサマ・ビン・ラディン、Mr.オクレ vs 劇団ひとりなど、数々の名勝負を収録。

February 3, 2005

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

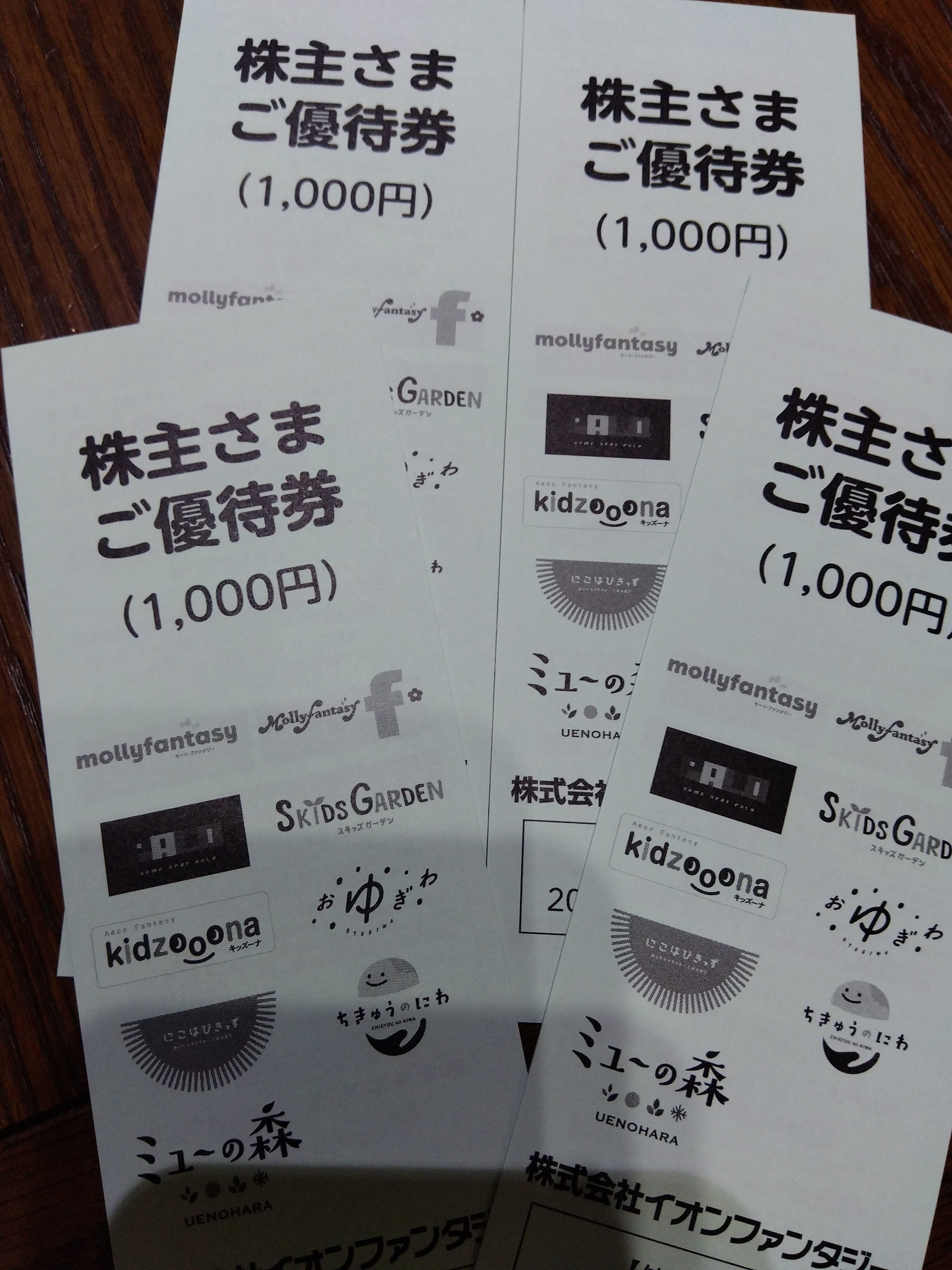

- 株主優待コレクション

- イオンファンタジーから株主優待が届…

- (2025-11-17 00:00:06)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 今日は、日本製肌着の日ですよ!(^o^)

- (2025-11-17 06:30:07)

-