2025年06月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

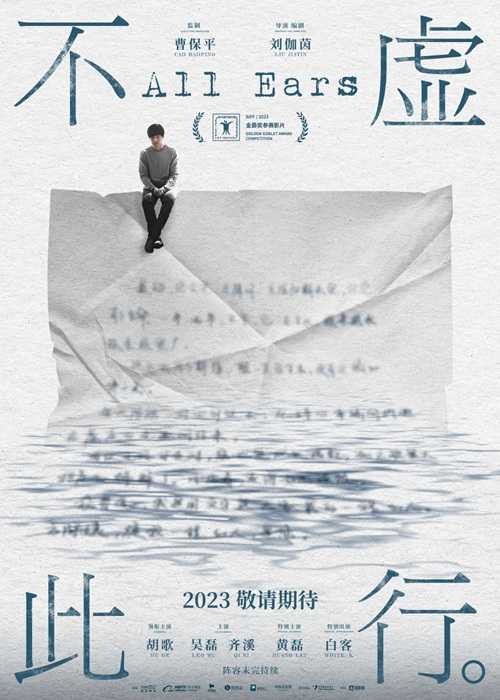

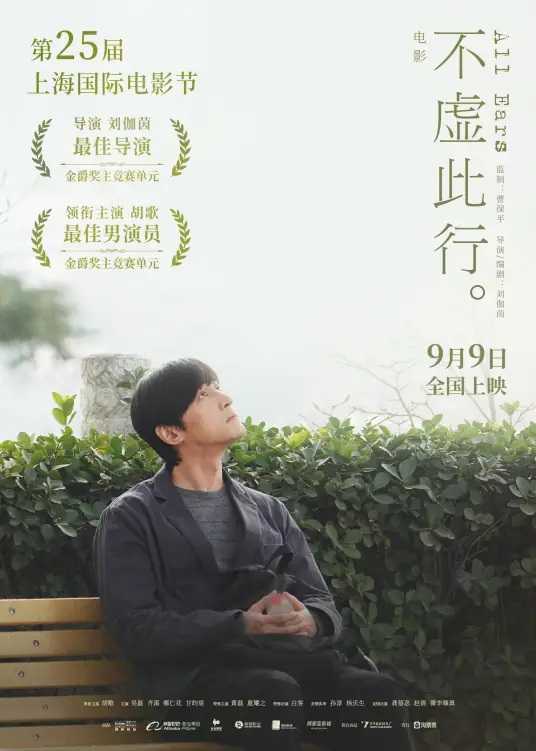

映画「来し方 行く末」

とうとう4回目見に行っちゃった~( ̄▽ ̄)マジで超ローテンションな映画なのですが、見れば見るほど細部に発見があります。で、やっぱり見る度に思うのは「主人公の部屋のさりげないセンスの良さ」なんですよね。白、ベージュ、茶色をベースにした落ち着いた色調でいい感じに年季の入ったお部屋。洗濯物を干すために張ったロープに掛かっているハンガーも計算されているかのようにおしゃれ。「散らかっている」というセリフはあるけど撮影に耐えるセンスを残す散らかり具合 笑。本当に中国にこんなフランス(行ったことないけど)のアパートみたいなお部屋があるのか?!みたいな感じ。ていねいな暮らしをするおしゃれ主婦の人が載っている雑誌。私は「おとぎ話」としてたまに読んでいますが、この映画に出てくる主人公のお部屋はまさにそんな感じ。素敵 ウットリ。ところで、私、映画のパンフレットに載っている写真を見て、監督さんは男性なんだとずっと思い込んでいましたが、今日インタビュー動画を見て初めてこの映画の監督さんが女性だったと知りました。写真では短髪で化粧っ気無しだったのでてっきり男性だとばかり思っていました。ああ、それで・・・と腑に落ちました。男性が、女性が、と区別するのは現在の風潮ではよろしくないですが、この映画に出てくるお部屋は主人公の部屋に限らず万女史のお部屋もすごくセンスが光っていました。まさに女性目線。あ、でも王先生のお部屋は普通の高層マンションだったな。。。そこらへんの対比も計算されているのかな?というわけで4回目ともなると「一体、何目的で見てるの?」と思われるくらい脱線していますね~。我ながら。そして4回目の鑑賞で新たに発見したこと。小尹の物語が書かれたホワイトボードの向かって右下隅に小尹の服装のイラストが説明付きでちっちゃくちっちゃく描いてあるのを発見したよ~♪(^-^)♪↑4回目の今日初めて発見した時は嬉しかった~( ̄▽ ̄)こういう細部の「遊び」、大大大好きなんですよね。今日はここの場面でスクリーンをガン見しちゃいました。というわけで、さすがにこれで最後にしないと7月はマジで赤字です。。。でも、映画って色々な楽しみ方があってやっぱり面白いな。※「ゴジラ-1.0」を見に行った後で「ゴジラを見て驚く人の中に俳優の橋爪功さんがいたよ。」と教えてもらい(私は気が付かなかった)確認のためもう一回見に行ったのは私です(;^_^A

2025.06.28

コメント(2)

-

映画「来し方 行く末」なぜか3回目

1回目に見た時は、小尹の正体を知って「え?なに?これって『世にも奇妙な物語』的なお話ってこと?ファンタジー?」とがっくりして、個人的にあまり好きな映画と思えなかったんですけどね。昨日2回目、今日3回目を鑑賞したら、すっかり小尹の存在に慣れて完全に受け入れてしまった自分がいました。うん。この作品に小尹は必要です。とにかく地味な映画で、衝撃的な場面も登場人物のどアップ場面もないんですけど登場人物の皆さんの抑えた演技がじわじわと沁みてきて鑑賞3回目にして初めてラストで泣いてしまいました。友人から「おまえはテンションが低いんだ。」と言われる通り、胡歌兄さん演じる主人公聞善が映画の中で感情的になって怒鳴ったり泣きわめいたりする場面は全くありません。しゃべる時もボソボソとした感じで、いつも覇気のない、すまなさそうな目をしている。。。という、胡歌兄さんの演技が良かったです。本当に沁みた~。その他の、故人の想い出を語る遺族を演じる俳優さんもすべて名演技で、主人公含め全員の俳優さんが映画に溶け込んでまとまっていて良い作品だと思いました。その中でも私のお気に入りの人物は一緒に起業した友人を亡くしたIT企業の社員の陸さん。見た目や言葉の訛りなどから「素人さん?」と思っちゃったんですけど、北京電影学院卒のれっきとした俳優さんでした。「北京にはこういう地方出身の会社員たくさんいるよね~。」って感じの人物を演じていて、あれが地ではなく演技だとしたら、撮影前にかなり研究したんだろうなと想像しました。(←「ガラスの仮面」の読みすぎ?)というわけで、見れば見るほど入り込んでしまう映画でした。まるでスルメ。。。というわけで、3回も映画を見てしまったためお金が厳しくなり、今週のランチは会社で頼む配達弁当(380円)になりそうです。1回目に見た時、呉磊くんの役のセリフがほんのちょっぴりしかないので、「彼の存在意義って何?」と思っていましたが、「そういえば《琅琊榜》の飛流もセリフほとんどなかったよな。」と思い出してからはしゃべらない呉磊くんに違和感がなくなりました。とりあえず、今回の週末は映画「来し方 行く末」一色でした。ほんと、ハマると他が見えなくなる。。。自分でもあきれます(;一_一)

2025.06.22

コメント(0)

-

映画「来し方 行く末」ふたたび

というわけで2回目の鑑賞。11時30分からなので、10時に家を出て冬物のセーターをクリーニングに出して(今ごろ?)ドラッグストアで防虫剤を買ってから映画館に行きました。昨日は画面下の日本語字幕をガン見しながら耳から聞こえてくる中国語を必死で照らし合わせていたので映画の画面の記憶がところどころ抜けています。おまけに集中しすぎて疲れてしまい、ちょっと目を閉じて休んでいる間に重要場面が流れたと思われます。。。(←アホ)というわけで、今日はリスニング練習は置いといて、映画そのものを見ようという活動ですよ~。大学院まで行ったにも関わらず(脚本学科?)脚本家デビューは叶わず、葬儀の会場で読まれる弔辞の代筆業で身を立てている主人公聞善。彼は弔辞を書くために故人の人となりを遺族に取材しますが、取材の過程で様々な人の人生に触れた主人公の気持ちが徐々に変化していく・・・って感じの映画だと思います。とにかく地味な映画でした。映画の内容はさておき、昨日も書いたけど、主人公の住む部屋とかのセンスが日本で言うところの「ていねいな暮らし」をするおしゃれ主婦みたいで、鑑賞している間中「これは監督の好みなのか?」とずっと思っていましたよ。なんだか、さりげないおしゃれな雰囲気が中国っぽくないというか。例えば↑この場面。窓枠も壁も白で、まるで西洋のアンティックの家みたいよ。雅姫さん(日本全主婦のあこがれのカリスマ主婦)のおうちの雰囲気♡主人公は独身一人暮らしで、家のデスクやデスク周りもそれなりに乱雑っぽい様子なのですが汚いという印象はありません。なんだかサラッとしているというか。また、映画全般に言えますが、とにかく色や光が柔らかい。夜の場面も真っ暗じゃなく、なんだかソフトな感じの暗さ。半地下のIT企業のオフィスもジメジメした雰囲気が一切無く、天井近くの半分の窓から柔らかな光が差し込んでいる雰囲気です。色に関して言うと、上の写真で呉磊くんが着用しているセーターの緑なんてモロに私の好み(^-^)「こういうセーター、売ってたら欲しい。」と映画の間中ずっと考えていました。とにかく、画面の細部に至るまでセンスが行き届いてるというか、見れば見るほど「さりげないていねいな暮らし」をして主婦雑誌に取り上げられる日本のおしゃれ主婦が脳裏に浮かんでしまいました(;^_^A言っておきますが、決して「ていねいな暮らしをする主婦」をバカにしているわけではありませんからね!最後に、昨日気づかず、今日見て気づいたこと。※この記事で言っていた、“我都给忘了!”というセリフ。王兄妹の妹がこのまま言ってた! なんだか嬉しいな。※甘銘というネット友達を亡くした女性が主人公の聞善に「甘銘のフォロワーは6ケタよ。」 と言う場面があり、私、つい指を折りながら「一、十、百、千・・・」と数えてしまったの ですが、顔を上げたらスクリーンの中の聞善も同じく指を折って数えていた( ̄▽ ̄)昨日は 気がつきませんでした。というわけで、映画「来し方 行く末」の感想。こういう映画の鑑賞の仕方は正しいのでしょうか?たぶん映画好きの人から見たら邪道かも。まあ、映画にはいろいろ楽しみ方があるということで。勘弁してくださいね(^_-)-☆

2025.06.21

コメント(0)

-

映画「来し方 行く末」

東京では4月に上映されたらしいんですけど、うちの方(田舎)では今日から公開です。ミニシアターで11時30分からの一日一回上映だったので、今日絶対やらなければならない仕事のみささっと済ませて早退し、映画館へGO(^-^)地元で公開される中国映画はジャンル問わずとりあえず何でも見るようにしています。大学院まで行ったものの、脚本家になる夢は叶わず、現在は葬儀で読まれる弔辞の執筆で生計を立てている聞善という男性が主人公です。彼が弔辞を書くために故人の血縁者や友人に会い生前の故人の人となりを取材するエピソードが主な内容で、様々な人物の人生に触れ徐々に変化していく主人公の心情を描いています。特に物語に山場というものがなく、とても静かな映画です。一緒に行った友人は「途中ちょっと寝ちゃった。」と言っていました。実は私、この映画は「リスニングの練習だ!」という目的で観に行ったので映画の間じゅう下の日本語字幕を見ながらセリフを集中して聴いていたのであまり感想はなく。。。(;^_^Aただ、北京が舞台の割には本物の「北京腔」を話す人が登場せずめっちゃ聴き取り易かったなぁ。。。っていうのが感想です。←これは映画の感想ですか?とにかく、登場人物のセリフが私にとって聴き取り可能な中国語でした。(聞善が故郷のお母さんと話す時は別。どこか地方の方言でした。)リスニングの苦手な私でもほぼ聴き取れたのでなんだか嬉しかった。。。( ̄▽ ̄)←これは映画の感想ですか?内容の感想で言うと、一緒に起業した仲間に死なれたIT企業勤務の老陸役の人に心ひかれました。甘昀宸さんという俳優さん。北京電影学院を出ておられるのだけどなんだか、ものすごく素人くさくて一般人ぽくてめっちゃ普通で、これも演技?と思うとものすごい演技力です。この人が一番心に残りました。あと、聞善の部屋は質素ではあるけれど壁はベージュがかったミルク色、部屋に差し込む光は優しくて、部屋の前の猫の餌置き場もちょっとかわいい感じで不思議に生活感が無く、ファンタジー?と思いましたが、後半、小尹の正体が判明したところで「あ、やっぱりファンタジー?」と腑に落ちました。というわけで、今日はセリフの聴き取りに注力しすぎてろくに映画そのものを見ていないので明日(土曜日)もう一回見に行こうと思います!というわけで今から洗濯です。では。

2025.06.20

コメント(0)

-

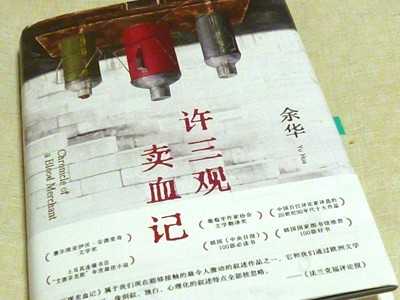

余华《许三观卖血记》

一つ前の記事の《山谷微风》を買った時についでに買った同じ作者余华さんの《许三观卖血记》。日本語翻訳版のタイトルは「血を売る男」だって!!生活のために売血して最後感染症とかに罹って死んじゃう男の話とか?ヒィ~暗い。。。などと想像しながら読み始めました。予備知識ほとんど無しで。めっちゃ重苦しい表紙。私がそんな想像するのも無理はないと思いません?というわけで、しおりは陸奥A子さんのカワイイものにしました♪木曜日と金曜日のお昼休みに50ページ近く読み進めて今日(日曜日)朝から読んで残り220ページ読み終わりました。ある男性とその家族の1930年代末から1990年代初めくらいまでの物語。去年読んだ梁晓声著《人世间》に似た構成なのかな(私個人の感想よ。あくまでも)と思ったのですが、この《许三观卖血记》の方がよりエンターテインメント性が強いみたい。サービス満点でめっちゃ面白かったです。簡単に言うと、人生でピンチに陥った時に売血で乗り切る主人公の物語。主人公は许三观という製糸工場で働く男性。许玉兰という美人の女性と結婚しましたが、彼女が生んだ長男は彼女の元カレにそっくりで。。。というトホホな出来事から物語は始まって、その後登場人物の強者と弱者の立場が次々に入れ替わって行ってとにかく飽きさせません。途中で親子の絆とは何かを考えさせられる胸熱なエピソードがあったり。あと、こう感じたのは私だけかもしれませんが、第二十二章、第二十九章(他にもあったのですが、チェックし忘れました)の構成が西洋の童話みたいだと思いました。岩波文庫のグリム童話とかを読んだことがある人なら絶対そう思うはず。。。たぶん。読む前は主人公が売血しすぎて最後死ぬとかのお話?などと想像していましたが、主人公は最後まで生きていました。でも、やっぱり文革の場面は辛くてあまり読みたくなかったな。。。あと、巴金の《第四病室》を読んでいたおかげで息子を負傷させられた方铁匠がお金、お金と騒ぐのも理解できました。この時代の中国の病院ってどんなに緊急の状態でも、まずお金を払わないと治療してもらえないのよ。お金を払わないと、ベッドに寝かされたままほっておかれるという。とりあえず、色々な要素があって夢中になれた小説でした。ところで、私の他にも「西洋の童話みたい」と感じた人いますか?もしいたらコメントよろしくお願いします<(_ _)>

2025.06.15

コメント(0)

-

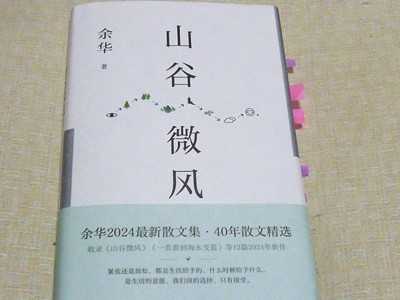

余华《山谷微风》

一ヶ月くらい前、市内の大学の中国人留学生とおしゃべりをしていました。彼女、日:中=1:9、私、日:中=9:1くらいの割合でごちゃまぜ会話 笑彼女の中国語に私が日本語で答える。みたいな。その時の会話で、私が中国語の小説を読むのが好きだと言った時に彼女が「余华は?」と聞いてきたので、「《活着》と《兄弟》を読んだことがあります。」と答えました。その時に彼女がスマホで検索して教えてくれたのがこの《山谷微风》。有名作家・余华さんのエッセイを集めた本です。2024年出版。新しい。私、中国語の本を買う時に手掛かりがなくて何を買っていいかいつも困っているので彼女の話を聞き、秒でポチりました。かわいい表紙。しおりは関東出身の同僚がくれたお土産のお菓子の箱に入ってたカード。「あざぶかりんと」?肝心の内容ですが、余华さん自身の子供時代の思い出、海外旅行の想い出、息子余海果くんの赤ちゃんの頃の思い出など、各種思い出が肩の力が抜けた感じで描かれていると思います。ケーキ工場のケーキを盗むとか、大人が捨てた煙草の吸殻を拾って吸うとか(@小学生時代)私にとってはちょっとハードすぎるいたずらの記述も、余华さんと同年代の中国人にとってはあるあるな感じで懐かしく読めるのかなと想像したりしましたよ。後半は息子さんに関する文章が多くなっていて、余华さん、息子さんが可愛くて仕方がないんだろうな~。とほのぼの気分で読めました。息子さん、現在どうなっているんだろう?と気になって仕方がないゴシップおばさんの私。立派な社会人になっているかな?と、いうわけでこれは1週間かけて読み終わりました。最初2~3篇読んで、「これは昼休みに読むのにぴったりだな。」と思ったので、会社のデスクの引き出しに入れっぱなしにしておいて、お弁当の後読んでいました。ひとつのお話が短いので区切りがつけ易かったです。というわけで、この《山谷微风》きっかけでまた余华さんの小説が読みたくなりました。次は何を読もうかな~♪

2025.06.10

コメント(0)

-

15年以上ほったらかし

二つ前の記事に書いた《神探科藍》。たぶん15~6年前(ブログの昔の記事を探せばあるかも)リスニングの練習のため字幕の無いこのドラマVCDを必死で見ていたのです。最近YouTubeにこのドラマの動画が上がっていたので「懐かし~。」とちょこちょこ見ていましたがラストが私が見ていたVCDと違っていました。あと、YouTube版は30集まであるのに、私が見ていた大陸版VCDは28集までしかなく、その上、不自然に編集されていた。。。YouTube版はサブタイトルから見て(繁体字)台湾で放送された物みたい。だから不自然にカットされていないのかな?と、いうのは置いといて、今回気になったこと。当時はそこまでYouTube等も盛んではなく、VCDも高くて(日本で買ったら9,000円くらい)そんなにたくさん買えなかったので、一つ一つのドラマを本当に必死で見ていたのです。この《神探科藍》もリスニング練習!ってことで10回以上通して見たと思います。今回見て、15年以上たっているのに、登場人物の次のセリフはこう。。。と自然に思いついたのにはびっくりしました。その中でとにかくはっきり覚えていたセリフ。ドラマの主人公・科藍の友人の秦天送と看護師の林晧頴の会話秦:今天、你生日!林:喔!我都给忘了!という会話があって、私ずっと「なぜここに给が入る?」と疑問に思っていましたがわざわざ文法の本を開いてまで確認せず、ずっと疑問のまま心の片隅に置いておいたのです。で、あまりも疑問に思いすぎてこのセリフを覚えてしまい、この15年以上もの間、ふとした時に「なぜあそこにに给が入る?」と思い出していたんですよね。今日、またまた思い出しましたが、日曜の午後でちょっと時間があったのでとうとう辞書を開いてみました。给 gei3 6[助]動詞の直前に置き語気を強める:口語でよく用いられ ❛把❜を用いた構文や受け身を表す構文に多く用いられる. 【東方中国語辞典】ですって。给の6番目の意味でした。15年来の疑問が解決したわ~( ̄▽ ̄)実は少し前に中国人留学生と少しお話した時にこの“我都给忘了”を给の意味を知らないままそっくりそのまま使いましたが通じました(^-^)よかった。。。でも、とりあえずこの给は“我都给忘了”という言い方でしか使えませんよ。この给の使い方、まだ《神探科藍》 でしか見つけたことがないからです。私が気づけていないだけかもしれませんけど。

2025.06.01

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 🚨【11/26(水)朝9:59まで!】人生最…

- (2025-11-16 20:00:05)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-

-

-

- 日本全国のホテル

- 【神奈川】葉山 うみのホテル

- (2025-11-16 14:08:06)

-