2008年09月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

「現代の志塾」(志経営を学ぶ現代の私塾)---大学院秋学期始まる

品川キャンパスの大学院での「実践知識経営2」の講義が始まった。初日の受講者は前期からの継続組の6名を含め20名。男性15名、女性5名。事前に欠席届があった人もいるからもう少し増えるかもしれない。前期とほぼ同じ人数。平均年齢の資料はないが、受講者に帰る道すがら聞くと35歳あたりでしょうかという答えだった。30代が中心だから仕事は厳しいだろうが、仕事を終えた後で、平日の18時半から21時40分まで(品川)、そして土日に多摩で開講の大学院に学院に通うという志は見上げたものだ。大学院は、最近定めた大学のミッション「現代の志塾」そのもの。(品川駅コンコースにある多摩大学の看板なども書き換える必要がある。コンコースの看板は「志ある現代のビジネスリーダーを育てる」という説明になっている)運輸、IT、ファッション、医療、デザイン、精密機械、調剤、ソフト開発、医療機器、電気、旅行、そして医者、消防、経済評論家というのが従事している業界や職業である。全員にこの講義に興味を持った理由を聞いてみると、「コミュニケーション、情報、修士論文、整理、プレゼン、図解、伝える技術、、、」というようなキーワードがでてきた。前期からの継続の人は、終りがないのでさらに力をつけていきたいという発言だった。以下は、終了後に書いてもらったアンケートから。・自分の仕事、環境、問題を図にしてゆくことで要諦をまとめ、理解し記憶することができるようになる!という期待にワクワクします。修士論文提出まで半年を切っており何が何でも早期に習得したい。・仕事が変わり企画することが仕事となりましたので図解技術を活かしていきたい。前期から継続。・しっかりと頭の中で整理できていないと図にできない。頭を整理するスキルを身につけたい。・首尾一貫した主張で非常にわかりやすく、図解を学べばコミュニケーションにおいて非常に有利であると確信しました。仕事で疲れてはいますが、どんどん練習していきたい。・自分で描いてみると特に関係性を表現することが難しかった。この「難しい」と感じていることが、自分にとって「わからないこと」「不明瞭なこと」であり、自分の仕事の課題だということになるのだろう。・事前にサンプルを見たにもかかわらず実際には描けなかった。・理解力、プレゼン力、ようやく力、、、すべてを持っているというのは納得できた。異動があり、新しい担当でも活用していきたい。前期から継続。・大変気づかされることが多く感銘を受けました。気持ちや感情を図解できますか?・修士論文作成にあたり、全体像を見れるようになりたい。・すべての○○力は図解に通じる、杜いう言葉が印象的でした。つくった課題は添削をしてほしい。マインドマップもとりあげて。・最近はパワーポイントを何でも使用して文章を書かなくなった。それは逆に便利だからだろう。・今回の講義をとおして修士論文につながる土台をつくっていきたい。大学院以外でも講演や勉強会があれば紹介して欲しい。・講演会のレジメに図をよく使います。手間ヒマがかかります。そうした細部のノウハウについて上達したいので参考になるお話をお願いします。・期待どおり、今後の自分の仕事に120%役立つと思いました。・見た瞬間に何を言おうとしているかを印象づけるそんな図法を学びたい。言葉の選び方も何かヒントがあれば。・自分の頭が整理されて何をやらないといけないか、目標を設定する助けになった。もっと働きかけないといけない部署があることがわかった。次のアクションを行わないといけない一歩先がどこにあるのかわかった。・久々の脳トレになりました。政治家の所信表明は図にならないくらい論理構成が???でした。秋学期もよろしく。・楽しさを少し味わえました。秘訣をみにつけたい。・久しぶりに図を描きましたら、使用していない脳細胞が動き出しました。さらに描きこんで新しい脳細胞をつくっていきたい。前般は選挙、後半は一冊の本(ドラッカー、コトラー)等を。・早めに修士論文の図をつくっていきたい。ドラッカーを取り上げてやってみたい。今日は、オリエンテーションでもあるので、総論的な講義と図を描く実習を少しやってみた。皆さんやる気満満なので、半年間こちらも楽しみながら鍛えていきたい。

2008/09/30

コメント(0)

-

風見正三先生と

皆さんと別れてから、2階の喫茶で宮城大学の風見正三先生と初めて会う。私と入れ替わりに宮城大学の教授になった方で、大手建設会社からの転身組だ。互いに関心を持って連絡を取り合っていたのだが、ようやく面会する機会を得た。コミュニティ・ビジネスの分野で仙台・宮城という地域をフィールドに大いに活躍していただける人材だと改めて思った。京王線で自宅近くに戻ってP出版社から同じく11月に出る樋口裕一さんとの共著の本の原稿の打ち合わせ。こちらも出来あがりが楽しみだ。

2008/09/29

コメント(0)

-

Chabo!著者たちによる「読書術の本」の撮影会(六本木ライブラリー)

著書の印税の一部を世界中の難民・被災民の教育支援、自立支援にあてるCharity Book Program( チャリティ・ブック・プログラム )に参加している。このプログラムはChabo!( チャボ )と呼ばれている。現在参加しているメンバーは、勝間 和代、酒井 穣、和田 裕美、小宮 一慶、竹川 美奈子、山口 一男、久恒 啓一、神田 昌典、高野 登、山田 昌弘という人たちだ。いずれもビジネス書や学術書のベストセラーや良書を量産している著者たちである。このメンバーで読書のすすめをテーマとした本を出すことになり、準備が進んでいる。すでにそれぞれの原稿はあがっており、11月末には刊行の予定だ。この本で使う写真の撮影が六本木ヒルズ森タワー49階の「アカデミーヒルズ・六本木ライブラリー」であった。指定された時間にいくと今回の本を担当する大手出版社T社の部長さんから挨拶を受ける。1990年に「図解の技術」(日本実業出版社)というデビュー作を出し話題になったが、その時の担当の若い駆け出しの編集者だった。名前を覚えていて懐かしかった。あれから18年経っており、若かった編集者も一流出版社の責任ある地位に就いているのかと感慨を覚える。私の18年も激動だったが、この人もそうだっただろう。一緒に撮影会に参加した人は、ベストセラーを連発する経済評論家の勝間和代さんhttp://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/、ファイナンシャルジャーナリストで投資関係の著書の多い竹川美奈子さんhttp://www.m-takekawa.jp/、Chabo!で集めた資金を世界中で有効に活用するNPO法人JEN(認定NPO法人)http://www.jen-npo.orgの理事・事務局長である木山啓子さんと私だった。メーリングリストで日常的にやりとりしているので互いに初対面という感じはない。この六本木ライブラリーの数万冊の本に囲まれた読書スペースで、珍しく美女3人に囲まれた撮影会となった。他の著者仲間に恨まれそうだな(?)。4人で本を囲んで談笑しているシーン、一人で書棚を背景に本を開いているシーンなどを撮った。いずれもこの本の中で使うとのことだ。皆さん気合いが入った原稿を出しているようで、編集者も喜んでいた。この本の中で私が担当するのは、インタビュー、発想・着想を伸ばすためのおすすめ本、ノンジャンルのおすすめ本、職業人として今の自分を決定づけた本、エッセイ(「知的生産と読書」)である。この本は若いビジネスマンに対して読書に対する関心を盛り上げようという志の高い企画だと思う。撮影終了後、勝間さん、竹川さん、木山さんらと30分ほど談笑。年内に予定されているスーダンへの渡航の話題、面白い本の紹介、そして12月4日に予定されているこの本の出版企画イベント(読者とChabo!著者たちの集う大きなイベント。収益金はすべてChabo!に寄付される)の話題などで楽しい時間を過ごした。勝間さんはアイデアウーマンでいくつもの新しいアイデアをしゃべっていたが、柄の大きな志の高い社会活動家という印象を受けた。竹川さんも木山さんも独自の領域を持って活発に仕事をしているというオーラを持っている。女性の持つパワーを感じて気持がよかった。「若いときには年配者と接し、年配になったら若い人と接しなさい」と福沢諭吉が述べているが、私も最近は自分より若い人と接することに重きをおいているが、今回も学ぶことが多かった。

2008/09/29

コメント(0)

-

愛犬が前庭疾患(脳)にかかる

愛犬チョコラの様子がおかしい。まっすぐに歩けずにすぐにぶつかってしまう。首が斜めに傾いた状態になっている。眼球が左右に揺れて一定の方向を見つめることができない。おう吐がある。 動物病院に連れていくと、前庭疾患という脳の病気だそうだ。通常は老犬に発生するのだが、チョコラは8歳なのでまだ中年犬なのだが、頭を打った拍子になることがあるそうだ。船酔いのような状態であり、本人(本犬?)が一番苦しいのだそうだ。 小学生の頃、運動会で野球のバットを額に当ててそのまわりをグルグルまわり、その後ある方向に向けて走りだすと、体が斜めに傾いて自分が目指す方向からどんどん外れていくという競技があった。見物人はおかしくてたまらないが、本人も意思と体の動きのずれをどうしようもなく、苦笑しながらナナメの方向に走っていく。それを思い出した。 インターネットで調べてみると、神奈川県のある動物病院の診断が載っていた。----------------------全ての老齢犬・猫に突発的に発症する可能性があります。前庭器官は、耳の奥の内耳にあります。前庭器官は、体の平衡感覚をつかさどる器官です。この器官に何らかの原因で異常をきたすことで発症します。24時間~48時間かけて進行して数週間かかって回復する症例が多いですが、後遺症として、軽い斜頸が残ります。また、再発することがあります。 前庭疾患の症状をあげます。●首やからだを斜めに傾斜させます。 ●同じ場所を同一方向にぐるぐる回って歩き、食事や水を摂取できません。 ●目を見ると、こきざみに一定のリズムでキョロキョロ動かします。左右に動く水平眼振があります。眼球震盪(がんきゅうしんとう)、略して眼振といいます。 ●一部の顔面麻痺が発症することがあります。 ●嘔吐、流涎することがあります。 前庭疾患のために首や体を傾け、水平に眼球を動かして同じ場所を ぐるぐる回ってしまいます 以上のような症状がみられたら、かかりつけの獣医師による治療が必要になります。どちらかというと、高齢猫よりも高齢犬に発症する場合が多いようです。予防の方法はないので、伴侶の犬・猫が高齢になったら、いつでも起きると思ってください。 私の見解ですが、人間でいうと船酔いが数週間継続している状態なかも知れません。 ------------------------------------------------- 土曜日の午前中に発症し、午後から始まる病院に連れていく。診断の後、点滴を打つ。一晩寝て日曜日の午後には食欲が出るなど少し改善がみられてはいるが、元気がなく、閉じこもっているので心配だ。長い長い船酔い状態は苦しいだろう。

2008/09/28

コメント(0)

-

「後期高齢者医療制度」---万葉の時代と今と

郷里の大分県中津市の文化総合誌「邪馬台」の秋号が届いた。通巻168号であるが、季刊なのですでに40年以上の歴史を持っている同人誌だ。郷里との縁をつなぐ意味で私は同人となっており、毎回手記(現在は「人物記念館の旅」を連載中)を書いたり、恩返しの意味もあり、広告が足りなとときには本の広告(今回は「仕事は頭でするな、身体でせよ!)を出している。最初の巻頭言は私の母(81歳・「邪馬台」編集委員)が書いた「後期高齢者医療制度」だった。この制度の対象者が書いた文章である。歌人らしく、「万葉集」の歌が入っている。-------------------------------------------------- 今年に入って、「後期高齢者医療被保険者証」(小さくて薄っぺら)なるものが送られてきた。そして四月の年金からいきなり介護保険料と同時に後期高齢者に対する保険料が二カ月分差し引かれていた。また、暫定とあるからにはだんだん上がるということだろう。 われわれ七十五歳以上の者は後期高齢者と名づけられた。「邪馬台」編集委員及び同人の殆どはこの後期高齢者に属しているが、皆意欲的に論説、小説、随筆、短歌、俳句を発表し、そして、さまざまな勉強会で講義をしたり、学んだりしている。私もすっかり年を忘れている時もあるのに、後期高齢者ときめつけられると、もうあとはない。断崖絶壁に立たされているようなショックを受けた。 後期高齢者といわれる世代は激動の昭和を生き抜いてきた人達だ。男性は戦争にかり出され三百万人もの未来ある若人が無惨な死を遂げている。また、生き残った人たちもあたら青春を投げうって身体に、心に深い傷を負って還ってきた。われわれ女性も配偶者を失い、食糧の飢え、着物を売ったり、米と替えるという筍生活に耐えてきた。そして男女共々それらを懸命に克服して戦後の高度成長を支え、経済大国日本に貢献してきたのである。後期高齢者とあえて言うのならもっと思いやりのある政治があってもよいのではないだろうか。 年金が宙に浮いたり、消えたりして不信が高まっている所へ、保険料の値上げ、年金からの天引がいきなり始まったのだから、戸惑いと怒りが爆発したのは無理もない。 又、厚生労働相は「低所得者は負担が軽減され、高所得者は負担が増える」と説明していたが相反する結果が出ている。高所得者世帯の約八割は負担が減っており、低所得者層ほど保険料の負担増になる傾向がわかった。同省の「制度実施前に調査すべきだった」とは余りにもお粗末というより外はない。 又、年金が少なく子供の扶養家族となって、保険料を納めてなかった高齢者もわずかな年金の中から天引徴収される。これには万葉集の「貧窮問答」という長歌を思い出さずにはいられない。 ------短き物を 端きると 言ひつるがごと 楚(しも)とる 里長(さとおさ)が声は 寝屋戸まで 来立ち 呼ばひぬ かくばかり 術(すべ)なきものか 世間(よのなか)の道 (特別短い物をさらにその端を切るという諺(ことわざ)のように、むちを持った役人が税を取りたてに家族が寝ている所までやってきて呼びたてている。こんないも何とも仕方のないものか、この世の中の道というものは)というのがあるがまさに昔も今もという感じがした。 つい先日の衆議院山口区補欠選挙につづき沖縄県議選で高齢者の激しい抵抗で与党が敗北し、制度導入からわずか二ケ月で見直しに置きこまれた。財源にはふれず、制度の根幹には手をつけず小幅な見直しをしている。それは、低所得者の保険料の軽減、世帯主(子)や配偶者からの口座振替可能、年金の天引条件つき等々だ。 日本人は大人しいと言われている。政府が決めたことは不服が」あっても仕方がないと抵抗をせず、あれよあれよと言っている間もなく消費税、自衛隊のイラク派遣、国民投票等々とおしきられてしまている。しかし、今回は年金の不手際、後期高齢者医療として切りはなされたことに老人パワーが激しく抵抗し、政府が二ケ月にしてその制度を変更せざるを得なかったということに私は感動した。 そもそも保険制度は健康な人が病気の人を、富める者が貧しき者を助ける相互扶助から生まれたもの、後期高齢者医療制度のように高齢者だけ切り離せば若い世代と高齢者との対立をまねきかねない。 高齢者だけを切り離す制度にしたのは「医療費を消費税で賄う必要が生じた時、高齢者の医療を支えるためという理由なら国民の納得を得られやすい」という政府の思惑があったとされる。 要は、高齢化によって増える費用の財源はどうやって確保するかが問題の中心になってくるであろう。 政府の無駄遣い、国会議員の削減、官僚の役得禁止、拡大していく自衛隊予算、いらぬ道路づくり、やたらと薬を与える医療行為、首相がわざわざ出かけて行って他国への大盤振舞をするのもどうであろうか。多くの人が望む尊厳死、延命治療のことなどもっと議論する必要があるであろう。削れるものは削って福祉に廻した上で国民に新たな負担を求めるべきではないだろうか。社会保障は毎年二千五百億円削られているという。これは言語道断、此の頃福祉がますます貧困になっていゆくのを肌で感じる。 又、税金の投入は後期高齢者医療の五割と決められているが、新しい発想のもとに財源、予備費なるものを洗い直して、もっと増やし、高齢者の明日の安心を考える社会にして欲しいものだと切に願っている。 (久恒啓子)---------------------------------------------------------------

2008/09/27

コメント(0)

-

「文壇ゴルフ覚え書き」(三好徹)--少年老い易く、ゴルフ(学)成り難し

風呂の中で本を読むことを日課としている。ゆったりした気分でいるから、難しい理論的な本はふさわしくない。雑誌を読むことも多いが、少し軽めの本を手にして入ることも多い。直木賞受賞者の三好徹の「文壇ゴルフ覚え書き」(集英社)を読んでみた。この作家の小説は読んだことがないが、余技であるゴルフのエッセイから読むことになった。三好が40代半ばから始めたように、小説家が主役の文壇でゴルフをやる人がゴルフを始める年齢は割と高い。ちなみに丹羽学校と呼ばれた文壇ゴルフ学校の校長の丹羽文雄は50歳から始めている。(そして81歳でエイジシューターとなった)それは文壇に確たる地位を確立す年齢が高いことに起因している。最初から小説を書いて食っている人は少なく、何らかの職業を持ちながら二足のわらじを履いている人が多く、筆一本で立てるようになたっときは年齢が高くなっているのだ。三好は新聞記者あがりである。ちなみに文壇ゴルフの入会資格は、技術拙劣、品性高潔。石原慎太郎がそれを聞いて、「それじゃ、僕は資格がないな」」といって入らなかったそうだ。どちらの資格にひっかかったか、二通りの説がある。座ってものを書く職業には、ゴルフは気分転換と体力維持にはもってこいだというのだが、「文は人なり、というが、ゴルフもそうなのである」と三好は言い、そのゴルフの中で人物を観察したり、友人ができたり、人生の教訓を得たりする。それを軽妙なタッチで描いていて楽しめる作品で、一回の入浴で読み切ってしまった。三好徹は1931年生まれだから77歳。この世代が付き合ってきた世代は、球を打っている写真付きで出ている名前を挙げてみると、古山高麗雄、半村良、生島治郎、丹羽文雄、小林秀雄、川口松太郎、柴田錬三郎、井上靖、中野好夫、源氏鶏太、永井龍男、水上勉、澤久雄、生島治郎、富島建夫、秋山庄太郎、横山隆一、藤子不二雄A、城山三郎、佐野洋、渡辺淳一、五木寛之、伊集院静、、、。著者によるとマージャンは、しつこい人間が必ずいて終わりの時間が決まらないから、ゴルフの方がいいという。ゴルフは必ず夕方になれば終わる。「つきはジャン卓を囲む者たちの間を往ったり来たりするが、運が往ったり来たりすることはない」とも言っている。日経新聞で好評連載中の瀬戸内寂聴の「奇縁まんだら」と同じ匂いがする。これは「文壇ゴルフまんだら」である。また、死んだ年齢で人間を分けていく山田風太郎の「人間臨終図鑑」にも通ずるところがある。もっというと、司馬遷の「史記」の列伝も同様のラインだろう。やはり人間を扱った作品が面白い。澤野久雄が朱子の「偶成」をもじった漢詩をゴルフの会で披露したことが紹介されていた。少年老い易く、ゴルフ(学)成り難し一寸のパット(光陰)軽んずべからずこの見事な作品は、第三、第四まであるのだが、忘れてしまった著者は、転結まで戯作している。壮年老イ易ク術成リ難シ一寸ノ短打軽ンズ可カラズ未ダ覚めず長打(ドラコン)一位ノ夢舎(ハウス)前ノ芝葉己ニ秋景さすが、である。

2008/09/26

コメント(1)

-

寺島実郎監修リレー講座「「現代世界解析講座」(多摩大学)の後期が始まる

前期に引き続き、寺島実郎監修リレー講座・現代世界解析講座。「いま、世界潮流と日本のあり方を考える」の後期が多摩大学で始った。第一は監修者の寺島実郎さんの講義。・前期の講座の最後の自分講義は7月10日だった。それから2ヶ月半がたった。この講座で言いたいことは「外は広く、内は深い」(鈴木大拙)ことだ。知的な人間の生き方を考えたい。・第2回:山内昌之(東大大学院教授)「中東政治と国際関係の新しい構造--日本とイスラーム世界の構図」(イスラム研究者。もっとも適切な人。同い年。北海道)、第3回:沈才彬(多摩大教授)「北京オリンピック後の中国経済の行方(中学の人脈とネットワークはすごい)」、第4回:カンサンジュン(東大大学院教授)「東北アジア・コモンハウスの展望」(知的誠実さ、「悩む力」)、第5回:都甲岳洋(元駐ロシア大使)「ロシアの新体制と日露関係」(ロシア人からの信頼感が高い。ロシア人脈)、第6回:榊原英資(早稲田大学教授)「世界同時不況」(ミスター円)、第7回:寺島実郎「ユーラシアのダイナミズムと日本」、第8回:中村桂子(JT生命誌研究館館長)「生命を基本に現代文明を見直す」(環境に対する際立った知見。地球の歴史の中で環境を考える)、第9回:佐高信(評論家)「日本の権力構造」(「内の深さ」を考える。正義感)、第10回:橘木俊詔(同志社大学教授)「格差社会の行方」(格差問題を語るに一番的確な人。心の温かさ、視点の深さ)、第11回:尾木直樹(教育評論家)「日本の子どもと教育---世界潮流の中で---」(早稲田大学時代の同級生)。・数字の変化に対する感受性、想像力、感度が大事だ。・4月10日からの半年の数字の変化。イラクでの米軍兵士の死者4152人。(+149人)。9・11以降の芸軍戦死者(アフガンを含む)は4732人(+242人)。イラク人の死者8.5万人から16万人。・7月10日からの変化。さらにアメリカの求心力が低下した。サブプライムローンからリーマンショック。・冷戦の終焉(資本主義の勝利)、グローバル化の時代(アメリカ流株主資本主義)、アメリカの奢り、金融資本主義の崩落へ。どこへ行くのか?・今世紀に入ってドルはユーロに対し7割の価値下落。エネルギー価格は4倍。--アメリカの凋落・7月上旬以降。洞爺湖サミット(先進国は世界を束ねられない。G8では何も決まらない、全員参加型秩序へ)、WTO交渉決裂(インド、中国の強硬な主張)、北京オリンピック(メダル数の状況は全員参加型に。50カ国以上が金メダル。87カ国がメダル)。・アメリカは過剰な軍事力と過剰な消費できた。それは経常収支の赤字を資本収支で補ってきたから。ところが金が還流しなくなった。・ロシアのグルジア侵攻。外貨準備は世界3位。2008年に一人当たりGPは1万ドル水準を超える。これは日本の1981年の水準。強気のロシアに、アメリカと欧州(NATO)は動けなかった。アメリカの石油技術と交換(ロシアのエネルギー外交の源)した中央アジアのキルギスタンの米軍基地は使えなかった。ウクライナなど周辺諸国に不安感。日本の座間にはアメリカ陸軍第一司令部があり、今後はここを使わざるを得ない。巻き込まれていく。ヒトゴトではない)。しかし、グルジア侵攻後、ロシアは急に萎えてしまった。ルーブルの3割下落(ヨーロッパに協調)。400億ドルの投資が避難。世界の相互依存をロシアは学んだ。・北京オリンピック後に燃え尽き症候群となった中国も沈黙を続けている。中国もロシアも世界の相互依存の力学に気がついた。孤立して生きてはいけない。・中東ドバイ。開発ブームに沸くドバイ。石油に依存しない国造り。中東のシンガポール。中東の地政学的リスク次第でどうなるか。ロンドン-ドバイ-バンガローる-シンガポール-シドニーは一直線に並んでいる。これは大英連邦のネットワーク。これらが密接に協力し合っている。--------------------今回の講義は、4月以降の世界の動きの確認、7月以降の世界潮流の変化を示したうえで、アメリカ、ロシア、中国、中東の最近の情勢を包括的に語った。来週以降は、それぞれの地域の論客たちが各論を語っていくということになる。前期のリレー講座の内容をまとめた本が、10月にはできる予定。多摩大学の1年生400人と一般300名の700名。一般の前期からのリピート率は6割だった。二つの会場に分けて映像でも流した。前期は前方が社会人、後方が学生だったが、後期は、社会人を挟んで、前方と後方に学生という配置の工夫を行っている。実りの多いリレー講座になるとの予感がする。

2008/09/25

コメント(1)

-

秋学期の講義とゼミが始まる

今日から秋学期の授業。9時からは、マネジメントデザイン2。もともとはライフデザイン論という名前で申請したのだが、名前が変わって二つある学科の一つの必修科目になった。次はシラバスに書いたもの。ビジネスはコミュニケーション活動によって成り立っており、その活動を担うのは人である。経営資源を束ねる人的資源の重要性はますます高まっている。今後はキャリア形成を含むライフマネジメントの視点から人的資源の活性化を考えながら、組織や経営やビジネスについて考察することが求められる。この講義においては、近代日本をつくった明治期を中心とするわが国の偉人の生涯(経営者・政治家・芸術家・作家・ジャーナリスト、、)を題材に、いくつかの切り口----仰ぎ見る師匠の存在、敵との切磋・友との琢磨、持続する志、怒涛の仕事量、修養・鍛錬・研鑽、飛翔する構想力、日本への回帰----を用いて今日のビジネス社会で生きる知恵について学び、自らのライフマネジメントについて深く考えてもらう。初回のアンケートから。松下幸之助について以前勉強したので、また勉強したい。また藤沢周平や夏目漱石、森鴎外にも興味があるので楽しみです。・自分形成に役立てたい・過去の偉人達の軌跡を追う旅行を自分もやってみたい・自分のライフモデルを構築できたらいいな・今後の自分の人生のあり方を多くの偉人達を参考に考えたい・記念館はとても勉強になると改めて思ったので行きたい・自分の生き方の目標となる人を探そうと思っていた・素晴らしい人物の生き方を知り、それを自分自身の人生に役立たせたい・目標とする人物を見つけていきたい・人生の師匠を見つけたい・先生のブログを読みます、「百説」は興味深かったです・自分のモデルを見つけたいと思っていたので、この授業で見つけライフスタイルに「いい影響を与えたい・歴史上の人物の人生について学ぶのは非常に興味深い・自分のライフスタイルに良い変化がありそうだ。若者も、過去の偉人の生涯に興味があることがわかった。エニアグラムも取り入れてやってみたい。私にとっては過去数年の「人物記念館の旅」の蓄積の上にたって行う授業だが、初めてなので準備を入念にして半年間やってみようと思う。-----------その後、事務局と広報関係の打ち合わせ。-----------14時40分からは、ビジネス情報デザインスタディ。前期に図解コミュニケーションをテーマとしたマネジメントデザイン1を学んだ2年生が中心だと考えていたが、実際は3年生以降の科目だったことがわかった。総選挙のために各政党が出すマニフェストを当面の題材にしようと考えていたが、変更が必要だ。マネジメントデザイン?の授業を少人数で丁寧に行うというスタイルになるだろう。-----------16時20分からは、2年生のゼミ。春学期から取り組んでいるテーマのスケジュールの再設定を行う。じっくりとやって成果を出そう。-----------------------------------------------------来週からは、品川キャンパスでの大学院の授業も始まるし、再来週からは仙台の宮城大学での卒業論文の指導も始まる。リズムよく乗り切っていきたい。

2008/09/24

コメント(1)

-

映画「おくりびと」---納棺師を演じる本木雅弘の好演が光った、奥の深い作品

本木雅弘主演の映画「おくりびと」を観た。本木は、NHK大河ドラマで徳川慶喜役を見事に演じていた役者である。今回は難しいテーマをよくこなした好演だった。「おくりびと」とは、聞きなれい言葉だが、遺体を棺に納める納棺師という仕事をテーマとした異色の感動を与える作品である。死という現実を納棺師という目から扱った作品だが、これは主役である本木が100数年前から温めてテーマである。第三者が初対面の遺体を抱き、その旅立ちを手伝う行為、無言の関係が映画的であると思っていた本木は、自分が見た光景が、洗練された所作で非常に美しく、茶の作法のようでもあり、作曲家、指揮者のように、場の一体感を生み出すアートであると感じる。この役者の感受性は将来の大成を予感させる。遺族や近親者が集まって故人をしのぶ中、遺体を清め、死装束を着せ、剃髪や化粧を施し、棺に納めるのが納棺師の仕事であるが、実際にそういう場面に遭遇したことはない。そのような仕事があることに驚いたが、実に奥の深い仕事だ。主人公の妻役の広末涼子は、はしゃぎすぎの印象だが、夫の仕事の中身を知り「汚らわしい」という言葉を発するところは、よかった。納棺師の親方役の山崎努の圧倒的な存在感を相変わらずで、この映画のテーマの奥行きを感じさせる名演技である。こういう役者はなかなかいない。助演の笹野高史もいい味を出している。鶴乃湯で一風呂浴びて詰将棋をしているこの男は、焼き場に勤務している人だった。遺体を毎日焼く仕事をしている彼は、「ここは門です。全ての人が通る門です。」と心に沁みる言葉を発する。滝田洋二郎監督は、長い静寂の中から多様な感動をもたらす納棺について「生前の一番輝いていた頃を思い起こさせながら、それぞれが生きて来たさまざまな感情を瞬時に噴出させるというか、それを演出する納棺師の仕事ってすごい職業だなと思いました」と語っている。まだ文字がなかった時代に自分の思いを石に託すという石文という手紙のスタイルも、親子の感情をあらわすのに用いていたが、これも小道具としては効いていた。音楽を担当した久石譲は、全編をチェロの演奏でまとめるが、チェロ奏者の芸術(アート)も、納棺師の技術(アート)も、死者を蘇らせるという点において、本質は同じである。山形県の美しい自然の中で、人間の肉声の近く、低い音から高い音まで広い音域で奏でられる楽器であるチェロの美しい響きと、納棺にあたっての主人公の美しい所作のパフォーマンスには深い感動を覚えた。いい映画だった。

2008/09/23

コメント(1)

-

金田一春彦記念図書館「ことばの資料館」---春風秋雨是人生

正式には北杜市立中央図書館金田一春彦記念図書館。中央高速道の長坂インターから少し走るとこの図書館に着く。東京本郷で生まれ、日本語研究の第一人者といわれ、全国のお茶の間で親しまれた金田一春彦(1913-2004年)博士の記念図書館は、意外なことに山梨県にあった。山梨県八ヶ岳南麓に魅せられた、1965年8月52歳のときに、旧大泉村に中西悟堂にすすめられて2000坪余の土地に別荘「泉岳荘」を建て、それ以来山荘で死去するまでこの地を愛した金田一春彦は、「ここに自分の蔵書が残り、篤志家たちに活用される図書館ができるなら」と1998年に、主として方言に関する2万冊余の本を「金田一春彦ことばの資料館」に寄贈する。市町村合併でできた北杜市の一周年を記念して建てられた図書館が、記念図書館となった。石川啄木と同郷の言語学者金田一京助を父に持つ春彦は、府立六中、浦和高校を経て東京帝大文学部国文学科に学ぶ。名古屋大学、東京外国語大学、上智大学で教鞭をとった。傍らNHKで日本語についての番組に多く出演する。NHK用語委員、NHK放送研修センター評議委員、日本ペンクラブ理事、(株)シャープ顧問、国語学会代表理事、東洋音楽学会副会長、図書館協議会会長、日本琵琶楽協会会長、波の会副会長、方言研究で犯罪捜査に協力、本居長世を慕う会会長、ユーフォニック合唱団顧問、日本レコード大賞選定委員、、、、。こういう経歴を見ると、単なる学者という枠にとどまらず、多彩な興味と行動力、そして誰からも敬愛される人柄であったことがわかる。図書館をの入口を入って最初に金田一春彦に出会うのは金田一春彦博士メモリアルコーナーである。この人物に関する様々な資料が並べられている。春彦は「いつか記念堂を建てようと考えている。それで死ぬことに対する寂しさがかなり紛れると書いていた。「紫に映ゆる山脈 いや高き雪の霊峰」で始まる山梨県立甲府高校の校歌の作詞(作曲は芥川也寸志)、大泉村歌の作詞などをしているが、若いころは作曲家になりたかったため本居長世のもとへ通ってもいる。ちなみに「金田一春彦音頭」というものがあり、作曲は金田一春彦となっていた。図書館の前の道は、金田一春彦通りと命名されており、この地の人々にいかに愛されたがよくわかる。図書館の奥に入っていくと金田一春彦ことばの資料館と日本の方言コーナーがある。日本の方言コーナーでは、1952年以降NHKが採取した博士監修の全国方言ライブラリーがあり、生の方言が聞ける。私の故郷の近くの大分郡庄内町の言葉を聞いてみる。朝のあいさつ、夕方のあいさつ、買い物、見送りなどのシーンが採録されている。「、、シチョクレ」など人にものを頼む時の言葉など懐かしい素朴な声が聞こえてくる。最初はなかなかわからなかっが、数回繰り返してきくと私の脳に奥深く眠ってた記憶が蘇ってくるようだ。隣の金田一春彦ことばの資料館には蔵書が整然と並べられている。どんな本を読んでいたのかと著者名を見ていく。北原保雄「問題な日本語」、外山滋比古「日本語の論理」、大野晋、斎藤孝、橋本治、鈴木孝夫、池田弥三郎、和田秀樹「国語力をつける勉強法」、小泉文夫、なかにし礼、服部良一、本多勝一、渡部昇一、竹内均などの名前があった。やはり日本語や方言に関する図書は充実している。日本語、ことば、方言、ことわざ、音楽関係というように分類されている。85歳の時に書いた「春風秋雨是人生」という博士の座右の銘も目に入る。座右の銘 「春風秋雨是人生」好きな場所 書斎、八ヶ岳の別荘永遠のライバル 父、金田一京助好きな花 アネモネ、二輪草などきんぽうげ科の花特技 アブを素手でつかまえる身長体重 身長165センチ、体重60キロ平成3年の年賀状は1200枚を超えるなど交際が広い。また方言の採集カードは、父京助の会葬礼状の裏を利用している。第一回有名人カラオケ対象では最優秀歌唱賞を小泉総理と競ったこともある。あの笑顔でわかるように実にきさくな、おおらかなな人だったらしい。博士は91才という長寿であった。

2008/09/22

コメント(1)

-

島木赤彦記念館--「歌の境地は山、川であり、材料は雲・樹・鳥である

島木赤彦(1876-1926年)という比較的地味な歌人については、知識は乏しい。諏訪湖に臨む地に諏訪湖博物館と並置されて島木赤彦記念館が建っている。平成5年に開館したが、設計者は伊東豊雄である。「湖面に沿って緩やかに湾曲する細長い平面を持ち、湖上からの姿は大きな船を逆さまにしたように見えるかもしれない。曲面を多用して軽快で優雅な空間を作り出そうとした結果である」」と設計を語っている。この伊東豊雄は、仙台のメディアテークの設計者でもあり、優れた作品を作り続ける建築家だ。日本の短歌の本流の一つ「アララギ」の編集に生涯をかけたアララギ派歌人だが、長く信州の教育の大きな影響を与えた教育者であり、そして「万葉集」をライフワークとした優れた研究者であり、また百篇に及ぶ童謡を書いた詩人でもある、という人生を送っている。亡くなる50歳までの仕事である。県の尋常師範学校を卒業し、教育者として出発した赤彦は33歳で尋常高等小学校の校長、36歳、諏訪郡視学と順調に仕事をする。一方で31歳で南信日日新聞、長野新聞の歌壇の選者にも選ばれているように、歌でっも知られていた。雑誌「アララギ」を7歳年上の伊藤左千夫(1868年生まれ)と創始したが、左千夫の死去で「アララギ」が存亡の危機に落ち入ったとき、郡視学という要職を投げうって上京する。それ以降活発に活動を開始する。39歳、第二歌集「切火」。40歳、アララギを1000部にする(赤彦と同郷の岩波茂雄の岩波書店が「アララギ」の発行を引き受けてくれた)。41歳、信濃教育会「信濃教育」編集主任。44歳、第三歌集「氷魚」、童謡を作り始める。45歳、斎藤茂吉と交流。46歳、「赤彦童謡集」、「万葉集燈」。47歳、「万葉集僻案抄」、「第二赤彦童謡集」。48歳、第四歌集「太虚集」。上京してほんの10年余であるが、雑誌編集の責任者という実務と併行して創作に余念のない姿を感じる。長く生きたら歌史にもっと大きな重みをもって存在していただろう。教育実践者としては、作文の言文一致や写生主義を図画、つづりかた教育にいれる。理科では、継続観察や植物、鉱物の標本採集や登山など、形式的な教育から創造的教育への流れをつくっている。写真をみると、本籍は歌人というより、信念固き教育者という風貌である。赤彦は、柿人、柿の村人などの歌名を使っていたし、住居は「柿蔭山房」とも称していた。いずれも柿の赤が好きだったことからつけた名前である。そして37歳から赤彦という名前で通す。近代短歌の歴史は、正岡子規の根岸短歌会から始まるが、馬酔木(あしび)によった伊藤左千夫をその流れを引き継ぎ、アララギを舞台に、斎藤茂吉、土屋文明、中村憲吉、石原純、釈沼空などの多彩な歌人が出て、この派が重きをなしていく。その中心にいたのが島木赤彦だった。アララギは、ブナ科の常緑樹・イチイの別名である。赤彦は歌論も活発に論じ、「歌の境地は山、川であり、材料は雲・樹・鳥であるが、現れる所は、作者心霊の機微である」と説明している。これはわかりやすい。後に書簡類を整理した矢崎孟伯氏によれば、書簡数が非常に多く一千通に近い。交友人関係がひろかったことを示している。あげられた名前は、徳富蘇峰、森林太郎(鴎外)、阿部次郎、佐々木信綱、岩波茂雄、小宮豊隆、田辺元、安部能成、菊池寛、西田幾太郎、倉田百三、金田一京助、与謝野寛、、、、。山国信州人の律義さと教育者としての誠実さをもって、几帳面に多くの人に接した人生だった。 あれあとの光明るきこの沢の 底の道行く車見やる 色つきて寂しく もあるか火の山の すでに輝く からまつはやし 湖の氷は解けて猶寒し 三日月の影波に うつろふ「良寛さま」という童謡 山を下った良寛様は 村の子どもとまりついていたが 山に帰った良寛さまは 寺に一人で寂しかろ-------------------------------------優れた教育者であった島木赤彦は、郷里出身の弟子も育てている。赤彦記念館で知ったので、中やま道下諏訪宿和田宿にある今井邦子文学館(中山道茶屋「松屋」)をその足で訪ねる。今井邦子(1890年ー1948年)は、美貌の歌人である。2階が、KUNIKO MUSEUMとなっている。13歳の時の歌。 このさきは如何に行くらん 初旅の 人里もなき夕ぐれの道19歳で家出。後に中央新聞記者の今井邦彦と結婚。大正2年島木赤彦と会い、指導を受ける。昭和11年、「明日香」を創始。創刊号で「女の世界を女がもっと掘り下げなければならない」と決意を語っている。歌作のほか、随筆、選歌、万葉集などの古典研究、樋口一葉の研究、婦人参政権運動にもかかわった。 秋の野路夕日を逐(お)ひついづくまで行く我身なるらし 色あさき水木の花の匂ひいづる春もさつきとなりじけるかも 又明日と吾子の声する垣根道母にさびしき夕べなりけり をとめ我比血汐もて 涙もて 思ふままもて 歌はんものを

2008/09/21

コメント(1)

-

大学院。 入学式、学位授与式、謝恩会

朝から夕刻まで、大学院関係の行事。10時から、大学院経営情報学研究科の秋の入学式。野田学長代行「実学。コミュニケーション。服装」。橋本研究科長「マネジメントは学問ではない。みんなで協力して現実の問題を解決していく。自らアプローチを。心身と脳の健康を。」大平大学院同窓会副会長「8期生。OBは700名以上。240万円の奨学金制度。継続は力なり」。谷口院生会会長「25期。入院おめでとう。自分で病気を発見して治す。作用と反作用の法則。強く作用を。同期は同志。」学園歌「この輝ける日々よ」(阿久悠作詞・三木たかし作曲)。13時からは、大学院生へのオリエンテーション。各教員から3分程度で授業概要の説明。私はナレッジマネジメント分野で、春学期に引き続き「実践知識経営」という科目を担当する。子の時間は、他の先生が何をやっているかを知るいい機会なので、興味を持って聴く。新しい客員で「知識イノベーション論」を担当する30代の橋本先生の内容に興味を持った。終わって名刺交換をしたが、「先生の本を何冊も読んでいます。ファンです」と言われて驚いた。アルファブロガーとしても有名。15時からは、学位授与式。野田代行「松下幸之助さんは実践経営学、あなたは理論派経営学ですな、と私に言われたことがある。修士という資格は重荷を背負ったことになる。多摩大学大学院はパーティキュラーな大学院を目指したい。事業を起こす。一業を任せられる。そういう人材のを育成」、橋本研究科長「終了はスタートライン。いい仕事を。総合する力が求められる。経営には普遍の真理はない。それぞれの現場で自ら考えよ。人脈とネットワークも重要」。優修論文賞4人の表彰。馬場同窓会事務局長「一期生。平成7年終了。大学は慶應だが、母校は多摩大。院はウオーミングアップ、同窓会はもっと面白い。4つのリターン、マネーリターン、ナレッジリターン、リレーションリターン、ブランド」、山中在校生代表挨拶、増井終了生「多元的創造の場。変革に挑戦。生まれなおしの体験をした」。和気あいあいあの式だった。17時半からは、京王プラザホテル多摩での謝恩会。野田代行「経験や知恵に裏付けられた知識を見識という。価値観をけがされるときは戦え。、、、」。終了生、修士論文指導教授、在校生、終了生の家族などが楽しく歓談。今回の終了生は、新任の私は修士論文の中間発表会と最終審査会のみの付き合いだったから、厳しい注文をつけたことしか気億にない。恨みはあっても恩はあるのかな?という感じだったが、白子さんから謝恩会の招待を受けて参加してみることにした。私の講義を受けていなくて卒業するのは、不幸という気もするが、、、、。(^^:)

2008/09/20

コメント(1)

-

原田泰冶美術館---郷愁を作品化した、鳥の目と虫の目を持つ素朴画家

今日は、大手町、赤坂、大学と移動しながら大学関係の仕事をこなした。今週は、HP(http://www.hisatune.net)への来訪者の一日平均が、初めて1000を超えた。今週到着。 同人誌「邪馬台」秋号。--------昭和天皇記念館 知研フォーラム302号。---「表現の技術、文章を使うか、図解を使うか」http://tiken.org/---------------------------------------------------原田泰冶美術館。諏訪湖のほとりに建つ優雅な原田泰冶美術館。原田泰冶は1940年生まれだからまだ60代。絵描きは90代、80代まで活躍した人は多く、総じて長生きだから、まだ発展途上のはずだが、すでに10年前の1998年に本人が住んでいる故郷の一角にこの美術館がオープンしている。ということは50代のうちに自らの名前を冠した美術館が完成したという実に幸運な人である。そういう風に思ったが、実は原田泰冶は、1歳で小児麻痺にかかり、両親の苦労と本人の努力もあって、悪い足を引きづりながら歩けるようになり、日本全国を絵の取材旅行に歩き回って、素晴らしい絵を描き続けている人物である。何が幸福で、何が不幸であるかは、わからない。「原田泰冶が描く 日本全国47都道府県127作品展」がちょうど開催中だった。これは、1982年から2年半にわたり朝日新聞に「原田泰治の世界---鳥の目、虫の目 日本の旅127点」というタイトルで連載された作品を掲載順に展示したものである。北海道の稚内から沖縄の竹富島までの各県数か所を選んで、昔ながらの日本の懐かしい風景を描いた作品群は、胸を打つ。私が10年ほど住んだ宮城県では、白石市弥次郎(こけしの発祥地の一つ)のこけし、出身の大分県では、竹田市の姫だるま、日田市の唐臼が題材だった。大学時代を過ごした福岡県は、柳川のドンコ舟だった。それぞれの絵に18字X33行の文章を添えるという趣向であり、ゆれる列車の中や飛行機の中で文章を書いた。まだ40代の若さだったからできたのだろうとは本人の弁である。この画家は「取材」という言葉をよく使っている。「時間をかけ、早い取材ではなく、ゆっくり足元を見つめる気持で探すのが一番いい方法だ。」「各駅停車の電車を乗り継ぎ、小さな集落にたどりつく。そうすると今まで気づかず見えなかった風景に出会える。」とこの企画展にあたってのあいさつの中で原田が述べている。ビデオを見たが、カメラ(ニコン)で風景や人をしょちゅうおさめている。シスタントの肩を借りて杖をついて腰をひねって歩く。メモのようにカメラを使っているように感じた。取材のテーマが決まると細かな部分まで徹底的にカメラにおさめる、これが原田の取材方法である。その写真がのちの優れた緻密な作品を生んでゆく。一つ一つの絵はち密に描かれているが、原田泰冶は現在までで600点以上の作品を描いてきた。原田の描く絵を若いころから評価し、励ましてくれた椋鳩十(むくはとじゅう)は、ビデオの中で郷愁を感じる、魂をゆる動かされると述べていた。また、小児麻痺であった原田は、遊ぶかわりに風景を観察する機会が多かった。故郷の信州で四季の移り変わり、高台からみた風景によって「鳥の目」を得、自然を眺める中から「虫の目」をいもらったと述べている。原田の場合は、障害が逆に健常者が見えないものを見る力を与えたというっことだろうか。世の中は不思議なものだ。原田泰冶は、海外にも足を頻繁にのばしている。「素朴画家」を訪ねるユーゴの旅で「ザグレブの昼下がり」という作品を描いた。2年にわたるアメリカ巡回展、無二の親友さだまさしと遊んだハワイではジャカランダの丘、農民画家との交流を行った北京・上海の旅、茶畑の杭州。原田は人懐っこい性格で様々のハンディを軽々と克服していくのだが、その途中で多くの知己を得ていく。この美術館の名誉館長でもあるさだまさし、グラフィックデザイナーの福田繁雄(デザイン館は三ノ戸にあった)、「つき抜けたエネルギーとイマジネーション」と評した筑紫哲也など、、。「泰治が歩く---原田泰冶の物語」という父親の原田武雄が書いた講談社文庫を読んだ。小児麻痺との親子の戦いが描かれていて心を打つ。家族の愛、絆、夫婦の物語、を感じる優れた本である。明治生まれの男の考え、行動、生活、親としての愛情などが十ニ分に書かれていて感銘を受ける。

2008/09/19

コメント(1)

-

100%雨の予報の中のゴルフはいかに?

台風の影響で、多摩地方の天気予報は100%雨だった。朝起きると大粒の雨が降ってる。今日はできないと思い、野田先生の自宅に電話をするが、すでに出た後だった。気がはやい人だ。連絡がうまくいかないのでまずは桜ケ丘カントリークラブに行くことに。一緒に回る予定の野田先生と菅野先生はすでに到着していて、まったく天候のことは気にせずに練習も終わっている様子。一向にあきらめる気配はない。9時半過ぎからややこぶりの雨の中をスタート。私は午前中のハーフができればオンの字だと考えながら打っていく。「都心近くにありながら、緑あふれる名門ゴルフコース。多摩側に沿った青空の下、自然が織りなす風景に囲まれ、さわやかなプレーを楽しめます」とパンフレットにあるが、堂々たる風格の本格コースで芝の整備も丁寧に行われていて、時折見える聖蹟桜ケ丘の街並みも遠望できる。ここは先日川の対岸から見上げたことがあり、うっそうとした緑に驚いたことがある。多摩丘陵の大木を残した設計で、素晴らしい。パンフでは「青空の下」とあったが、雨の中でも十分に堪能できた。7番あたりから強く降りだしてきたが、なんとかハーフを終える。これで終わりかなと思っていたら、どいうわけか昼食を摂っている間に雲は去って、また小ぶりになり、とうとう奇蹟的に最後までプレーができた。聖蹟の「蹟」は奇蹟の蹟なのだ。「俺は、晴れ男だから、必ず晴れる」という野田先生の気力が天に勝った。さて、長いコースでもあり、スコアをまとめるのはなかなか難しく、結果的には3人ともよくはなかったが、十分に満足した。野田先生は後半に入って、長い500ヤードのロングホールを3打でグリーンに乗せ、バーディパットもカップをなめてokパー。ティーショットから3回連続して最高のショットが続いて驚いた。「このホールだけを覚えて、後のホールは忘れてくれ」というう。こういうことがあるから素人ゴルフはやめられない、とは野田先生の弁である。同感だ。18時半からは、赤坂の木曽路というレストランで、多摩大の新任教員4人と野田先生(学長代行)との懇親会。中国問題の論客・沈先生、小論文の神様・樋口先生、教育の情熱に燃える菅野宣先生と、私。今後の大学のあり方などを肴に愉快に過ごした。最後は81歳の野田先生におごられるはめになった。赤坂見附駅で丸ノ内線の乗り場で別れる。野田先生は広尾であり、私たち4人は新宿へ出て、京王線、小田急線に乗り継いで帰る。よく考えると、野田先生は都心へ向かい、私たちは郊外へという構図である。4人で苦笑しながら帰った。

2008/09/18

コメント(1)

-

教師力

8月29日に行った「明治大学図書館職員スタッフデベロップメント(SD)プログラム」の第2回目の講演。13時半から16時半まで、お茶の水にて。文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)に選ばれた「教育の場としての図書館の積極的活用」の取り組みの充実を図るために図書館職員の資質向上のために高度な研修を行うという目的の一環の講座だ。この「特色GP」では、学部間共通総合講座として、図書館員が14回の講義を受け持っている。インターネット講習、明治大学図書館の施設・蔵書サービス、図書情報の探し方、図書の歴史と図書館、新聞・雑誌情報の探し方、書物の愉しみ、レポート・論文の書き方、文献の取り扱い方、著作権などの講座が並んでいる。こういう講座の講師となる職員への研修である。対象者は明治大学図書館の職員が中心であるが、NPO法人大学図書館支援機構が事務局を担当しており、そのスタッフである立教大学と図書館と東京家政大学図書館の職員も受講。講演終了後のアンケートの手ごたえもあり、満足感を持って会場を後にした。19時からは赤坂で行われたNPO法人知的生産の技術研究会のセミナーに参加。教育ジャーナリストで鶏鳴学園代表の中井浩一さんが講師。テーマは「学力低下」。80年代の受験地獄や学歴社会に対する反省として1984-5年の臨時教育審議会答申で、「ゆとり教育」の考えた方が浮上し、個性化・多様化の流れが強まった。その後学力低下問題が大学側から提示され、やり玉に挙がったのがゆとり教育となった。しかし、本当のところは学力低下を示すデータはなく印象論である。選択科目が中学高校から入ってきており確かに従来言われてきた学力は下がってはいるだろうが、問題は「動機」のなさである。少子化の流れの中で大学全入時代になり、何をやりたいか、何になりたいかという将来像が見えていない。家庭環境や地域環境の変化で、社会の問題に直接触れることもなくなった。こういった与件の中でどのように教育をしていくかがテーマだ。こういう話だった。参加者からはいろいろな教育論が出たが、私は地域の問題解決に学生を連れ出し、生で旬の問題に直接ぶつけ、その成果を地域に発信するという教育方法をとってきたという話を実例を挙げながら語ってみた。学生に問題を押しつけて嘆くのではなく、教師の教育力に論点を合わせるべきだと思う。こういったやり方は、教師の力量や社会とのネットワークや、問題に対するセンスや、構想力、具体的な問題解決力、そして真の意味での指導力が問われるから、教師側の力量の涵養にもつながってくる。そういった教師の数を増やすことが、本当の課題だと改めて思った。コメントを書く

2008/09/17

コメント(1)

-

日本ペンクラブ例会(出久根達郎講演会)、そして酒のペンクラブへ

17時半から東京会館で行われた日本ペンクラブの9月例会に出席。7月に続いて2回目。本日のミニ講演の講師は直木賞作家の出久根達郎さんで演題は「古本屋になるまで」。出久根さんは、昭和19年3月31日生まれ。中学を卒業後,東京月島の古書店にすみこむ。昭和48年芳雅堂書店を開業。古書に関する話をかきはじめ,平成2年小説「無明の蝶」で注目される。4年「本のお口よごしですが」で講談社エッセイ賞,5年「佃島ふたり書房」で直木賞。茨城県出身。作品はほかに「古書彷徨」「猫の縁談」など。 最近古本屋になりたい若い人が多く、業界として古本屋養成講座なども開くようになっている。開業するには本の仕入れなどもあり案外元手のかかる商売である。最近 は客の年齢層が高くなってしまった。子供たちに古本屋をめぐる楽しみを教えたいものだ。出久根さんは自分の師匠であった高橋太一(?)さんから教わった15歳からの古本屋修業の日々と知恵の一端を見せてくれた。インデックスのついた本は高い値段が付くこと、藤村操「煩悶記」(偽著)という掘り出し物が147万円で最近落札した話、終戦直後にコンサイス英和辞典が高く売れた話題(内容ではなく煙草を巻く紙として有用だった)などを30分語った。額が広く、眉が太く、顔の色つやがいい。手振り身振りを交えて熱演で、人柄の良さがにじみ出た温かい雰囲気の講演だった。終了後はパーティ。阿刀田高会長の挨拶のあと、新入会員が4人紹介され、私も壇上で短い自己紹介をする。会場で同じ企業で働いていた女性の岩井さんをみかけて挨拶。岩井さんは確か俳句をやっていた人で当時会員だと聞いたことがある。阿刀田会長、吉岡忍常務理事、死の哲学をやっているアルフォンス・デーケン先生らと歓談。その後、日本ペンクラブへ推薦していただいた小中陽太郎理事夫妻から誘われて、神田の「樽平」で行われている「酒のペンクラブ」の集まりに参加。日本ペンクラブに出席ていた、樋口裕一さん、八木哲郎さん、近藤節夫さんも一緒。ここにもいろんな人がいて、楽しく過ごす。この店は、酒と料理が絶品である。「酒のペンクラブ」の会場になっているほどのことはある。ここでもビジネスマン時代に付き合っていたテレビ会社のプロデューサーがいて久しぶりの邂逅だった。挨拶を聞いたり名刺を交換したりしてわかったことは、この人たちは新聞やテレビ、出版社などマスコミ人とそこに出稿もしている書き手たちの集まりだということだ。全員が酒のみであることも会員の条件に入っているのかもしれない。先日は、茅ヶ崎の開高健記念館を訪ねる旅をこの会で催したとのこと。10月21日、11月11日に次の会合がある。もうすぐ出る回報の原稿をもらった。小中陽太郎先生の「夏三題 または夏子の酒、夏の酒」、シダックスの河本茂樹さんの「今日も酒に感謝の毎日」、「女性蔵人アンケート」、岩辺泰吏さんの「夏はオンザロック」、近藤節夫さんの「8月の特別会合」というタイトルで開高健記念館の臨場感のある訪問記などが載っていた。実に楽しい会だった。

2008/09/16

コメント(1)

-

平林たい子記念館---「私は生きる」

瀬戸内寂聴の「奇縁まんだら」で、女流文学者のトップとして女大親分のように描かれていた平林たい子(1905-1972年)の記念館が諏訪にある。寂聴は、女流文学者の宴会で阿波踊りをやりなさいと言われて、踊ったときの様子を面白く書いている。正面から記念館を見ると看板が気になった。「平林たい子記念かん」と、最後の館が、平仮名になっている。この記念館は本人の「郷里(出生地の中洲福島区)のために役立つことをしたい」という遺志と1600万円の寄付により建立されたものである。「地元の特徴のある建材を使った、出来るだけ質素なものを」とういく希望に沿って、屋根は諏訪特産の鉄平石貼りにするなどの工夫がなされている。また、高床式として、展示室には使っていた居間の建具を使って再現し、遺品を展示している。この記念館は日曜日以外は閉っていていて、予約をすると管理している人が開けてくれるというシステムになっている。そういうことを知らずに知らずに行ったのだが、電話をするとすぐに現れて中を見せてくれた。「かん」の質問には答えられなかった。記念館では、顕彰している人物に惚れこんでよく勉強している人と、単なる管理人と二通りの人がいる。私たちは長く熱心にメモをとりながら、そして質問もするので、迷惑だっただろう。平林たい子は、女流文学会会長をつとめている女傑だが、一生を眺めるとすさまじいエネルギーと思い切りのいい強烈な言動に驚く。「既婚の婦人は既に消費社会に入った商品であり、未婚の婦人は未だ流通過程にある商品である。」(「男性罵倒録」)「夢のみること のできない人 君は生きる 資格がない」」「私は生きる」(好んで使った言葉。記念館の正面に記念碑があり、たい子にふさわしい言葉として丹羽文雄を選んだこのこの言葉が刻んである)父が上京するたい子に言った言葉が残っていた。「女賊になるにしても一流の女賊になれ」。たい子の人生をたどってみると、その教えの通りに生きたという気がしてくる。諏訪高女に首席入学するが、卒業式の日に上京。アナキスト山本虎三と同棲。19歳、林芙美子と知り合う。22歳、小堀甚二と結婚。プロレタリア作家として世に出る。42歳、「こういう女」で第一回女流文学賞。47歳、ニース世界ペン大会出席。52歳、女流文学者会会長、55歳、民社党党友。57歳、韓国ペンクラブ出席。59歳、オスロ国際ペン大会日本代表。62歳、中央教育審議会委員。63歳、「秘密」で第7回女流文学賞。64歳、評伝「林芙美子」。65歳、ソウル国際ペン大会日本代表。67歳、評伝「宮本百合子」。凄まじい人生であったというほかはない。「わが母がわれを 生ましし齢(よわい)は来つ さずけたまひし 苦を苦しまむ」たい子が亡くなってから仲間の丹羽文雄がトップの財団法人平林たい子文学会が「平林たい子文学賞」を設ける。「文学に貢献し、努力しながらも社会的経済的に報われない人を援護する」という遺志と8000万円の基金をもとにつくられた賞である。小説と評論とそれぞれ2名が選ばれるが、平成9年の第25回で終わっている。中上健二、村上龍、福田和也、村松剛、石原慎太郎などが受賞している。追悼文集が展示されていて、追悼文を寄せた作家たちの名前が並んでいるが、交友の広さがわかる。有吉佐和子、古屋信子、宇野千代、河野多恵子、曽野綾子、瀬戸内晴美(「平林さんとお墓」)、円地文子、市川房江、神近市子、林房雄、臼井吉見、今東光、山川菊枝、藤原てい、、。平林たい子は、ペラとよばれる200字原稿用紙を使っていた。「自伝的交遊録。実感的作家論」などの著書もあり、人物論にも定評があったが、最晩年には二人のライバルの評伝を書いている。一人は貧乏時代を一緒に過ごした林芙美子で、「晩年をかたる適任者ではないが、若い頃のことは、よく知っている方であろう」といって書いたが、芙美子の心の内側bに遠慮なく達って書いたため、生き生きと迫力に富む評伝になっているそうだ。もう一人は、たい子生涯の最大のライバルであった宮本百合子の評伝である。この評伝を書き終えた年に、67歳で逝去する。たい子の蔵書4000冊余が諏訪市図書館に寄贈され、「平林記念文庫」として市民が接しているという。留置所での凄絶な闘病生活の有様を、マグマが噴出するような勢いで書きつけた「こういう女」(講談社文芸文庫)を読むことにする。

2008/09/15

コメント(1)

-

新田次郎コーナー、藤原咲平コーナー(諏訪市図書館)

諏訪市図書館の2階にある新田次郎コーナー。新田次郎(1912-1980年)は、「国家の品格」の藤原正彦の父である。この新田次郎はペンネームだが、この人の生まれは諏訪町大字上諏訪角間新田で生まれたことと、次男坊であったことを合わせて、新田(シンデン)をニッタと読ませて、新田次郎になった。ペンネームのつけかたの一つの典型である。自身の家の屋号を用いた堺屋太一、出身地の名前をつけた石ノ森章太郎など、こういうつけ方は多い。新田次郎の本名は藤原寛人。18歳で無線電信講習所(現在の電通大)に入り、卒業後20歳で中央気象台(気象庁)に入台する。そして直後の昭和7年から12年まで富士山観測所で仕事をする。31歳、満州国中央気象台課長となるが終戦でソ連軍の捕虜となる。妻ていは、3人の子供を連れて帰国。解放された後、34歳で気象台に復職するが、39歳の時に妻が「流れる星は生きている」という本を書きベストセラーになる。この刺激が新田次郎を誕生させる。「強力伝」を書いたが、これが43歳で出版され、翌年にいきなり直木賞を受賞する。その後、「蒼氷」など山岳小説、推理小説を書いていく。51歳で測器課長に昇進し、富士山気象レーダーの建設の大役を成功させる。54歳で気象台を退職し、筆一本の生活に入り、「八甲田山死の彷徨」、「武田信玄」など多くの名作を生む。退職後13年後の67歳のときに心筋梗塞で逝去。山に題材を取った小説が多い新田次郎は、山男だった。その遺品が展示されている。姿の美しいピッケル、高級な登山靴、品のいい帽子、そして登山服を注文するための詳細なスケッチなどが目に入る。随分といい品物を持っていたのだなあと思っていたら、妻の藤原ていが、「新田さんは、平常の服装はむとんじゃくであったが、山の装備は最上のものを用いた」と書いている文章を添えてあったので納得した。取材ノートは、私の100円ノートと同じく小型のものが中心だが、キティちゃんのhappy noteも使っていたのは愉快である。新田次郎関係の書棚がある。新田次郎本人の著作、全集。新田次郎を書いた関連本、そして家族の著作というコーナーもある。妻の藤原ていは「絆」、「生きる」、「たけき流氷」、「旅路」、「あなた、強く生きなさい」、「流れる星は生きている」。息子の藤原正彦は数学者としての著作や、エッセイが多い。娘の藤原咲子は、「父への恋文」、「母への詫び状」。正彦の妻の藤原美子は、「子育てより面白いものが他にあるだろうか」。先日、日本ペンクラブの例会に初めて出席したときに、家族4人が会員であるとしてこの藤原家を紹介していたことを思い出した。文筆の才能は遺伝か、それとも環境か。藤原正彦の「若き数学者のアメリカ」という処女作は、この父親の推奨で生まれている。新田次郎の蔵書の一部もある。「遠近の山」、「山との対話」、「山の足音」、「歓びの山 哀しみの山」、山の天辺」、「単独行者の気憶」、「孤独なザイル」、「アルプスの山旅」、「上高地の大将」、など山に関する本が多い。本名の運輸技官・藤原寛人の名前で、30年勤続の表彰状をもらっている。息子の藤原正彦のエッセイを読むと、直接はもらさなかったらしいが大学出の学士との待遇の差に心を傷つけられていたようだが、厳しい公の勤務の傍ら小説を書くというスタイルも長く続けたことに尊敬の念を覚える。記念館ができるほどの人物の実像は、妻、子供など日常生活を一緒に送った家族の証言が一番信用が置ける。そういった書物は、記念館という現場で手に入ることが多い。新田次郎の小説とともに、息子のエッセイの中にでてくる人間・新田次郎をもういちど意識して読みたい。再現された書斎は、8畳で、炬燵つ机と座椅子の組み合わせである。和服姿のやや小太りの穏やかな写真も展示されている。 如月の すわ湖思えばなつかしや 下駄スケートの緒のゆるみを(新田次郎)下駄スケートという言葉は初耳だったが、島木赤彦の記念館のある諏訪湖博物館の入口に「下駄スケート発祥の地」というプレートとそれを楽しむ子供たちの彫刻があった。-------------------------------------------------------------------------------偶然にも、同じ部屋に藤原咲平コーナーがあり、こちらも見物する。藤原咲平(1884-1950年)は、新田次郎と同じ角間新田で、28年前に生まれている。同じ藤原姓であるから、何かしら縁があるのだろう。こちらは一高から東京帝大理科大学物理学科、大学院を出て、27歳で中央気象台に入台している。31歳、理学博士3。36歳、東京帝大講師。40歳、東京帝大教授を兼任。57歳、中央気象台長。雲の研究者で、天気予報の現場にあって、「お天気博士」として親しまれた。日本で初めてグライダーを飛ばした人物でもある。天気予報者への心がけとして「天気予報は七分の学理に三分の直観」と説いた。この人の次の歌はいい。 草に寝て 青空みれば 天と地と我 その外に何物もなし新田次郎も、藤原咲平も、そして近代文化人は、必ずその時々の心境や感慨を歌に詠んでいる。長い歴史を持つこの歌の伝統は日本独特の優れた文化であると改めて感じた。

2008/09/14

コメント(1)

-

宮脇俊三と鉄道紀行展(世田谷文学館)

徳富蘆花が住んだことで駅の名前がついた京王線蘆花公園駅から歩いて5分のところに、常に優れた企画展を開催している世田谷文学館がある。1995年に開館し、初代の館長は「日本人の自伝」などの著作を持つ文学者、批評家である佐伯彰一氏である。萩原朔太郎、江戸川乱歩、林芙美子、北杜夫、などの文学者、そして作家の住む町として有名な成城学園は、野上弥生子、大岡昇平、福永武彦、平塚雷鳥、大江健三郎、柳田国男、水上勉、北原白秋、西条八十、などが住んでいる。確かに世田谷に文学館ができるのは理由があると納得する。さて、この文学館が「没後5年 宮脇俊三と鉄道紀行展」をやっているので、訪ねてみた。宮脇俊三(1926-2003年)は鉄道紀行を文芸の新ジャンルとして定着させた人物である。もともとは中央公論の編集長などを歴任したが、51歳で常務取締役を自ら退く。50歳で国鉄全線2万キロを達成し虚無感に襲われたのだ。退職後最初に書いた「時刻表2万キロ」が第5回日本ノンフィクション賞を受賞し、以後鉄道三昧の日々と執筆の日々が延々と続く。54歳では「時刻表昭和史」が交通図書賞を受賞、58歳、「殺意の風景」で泉鏡花文学賞、65歳、「韓国・サハリン 鉄道紀行」で第1回JTB紀行文学大賞、72歳では鉄道紀行を文芸のジャンルとして確立したとの理由で菊池寛賞を受賞している。76歳で亡くなったが、戒名は「鉄道院周遊俊妙居士」といいういかにもというものだった。鉄道紀行文学という系譜で見ると、「阿房列車」を書いた内田百?(1889生まれ)、そして「南蛮阿房第二列車」を書いた阿川弘之(1920年生まれ)、そしてこの宮脇俊三の活躍で、このジャンルが確立する。「時刻表2万キロ」はエッセイやノンフィクションの主題と描き方の間口を大きく広がるきっかけをつくり、奥本大三郎「虫の宇宙誌」や藤森照信「建築探偵の冒険・東京編」などにつながっていく。傍目には酔狂とも映る特異な嗜好や趣味に偏して、なおかつ人を楽しまさせる文章を書けたのだ。この宮脇俊三は仕事人としても多くの輝けるヒットを飛ばしている。40歳で手がけた「日本の歴史」の第一巻「神話から歴史へ」は100万部の大ヒットとなった。「世界の歴史」16巻シリーズの企画を担当し大いに売れる、会田雄次「アーロン収容所」などから始まった「中公新書」の刊行、そして北杜夫の「ドクトルマンボウ」シリーズのなどのベストセラーなどその編集者としてのセンスは只者ではない。しかし、「周りに配慮を忘れない穏やかな人柄」が同僚などの見方である。北杜夫は隣に引っ越してきている。二人が垣根越しに話をしている愉快な写真が掲示されていて、ほほえましい。父は衆議院議員だったこともあり少年時代は国鉄の無料パスを使って旅をしたというが、父の落選に伴ってこの特権はなくなってしまう。東大理学部地質学科に入学するが、文学部西洋史学科に転部する。そして就職活動で葉、日本交通公社と中央公論にパスをする。交通公社では雑誌「旅」の編集を考えたというから、この人の旅行、紀行、という芯は固い。宮脇は「時刻表は百年を越える日本鉄道史上に作り成された大交響曲である」と述べている。「注文が多く、東奔西走の日々」と本人が言っていたが、昭和56年から58年までの3年間のスケジュール表がある。ほとんど休みなく日本全国を駆け巡る宮脇の姿が思い浮かぶ過酷な日程表だ。取材ノートを展示しているコーナーがある。Campusなどの小型ノートがほとんどで、表紙に日付と場所を記してある。私も旅のメモ帳としていろいろ試してみたのだが、落ち着いたのはCampusの100円ノートだから、宮脇と同じだと同志に会った気持がした。「シベリア鉄道9400キロ」「インド鉄道旅行」「アンデスの高山列車」「オーストラリア大陸横断」「「中国火車旅行」「ヨーロッパ鉄道旅行」「時刻表のない旅--フィリピン」など海外の鉄道紀行も多いが、このメモ張には、細かく、きれいに、そして分単位で几帳面に書き記していて驚いた。メモ帳のメーカーは、Silkstuff、handy pick、appointment、campusなどの小さなものが主流だ。タテ40センチ、ヨコ1メートルの、200万分の一の白地図があった。旅から帰ってくるたびに、やや太めのマジックペンで灰色の線の上を赤く塗っていたそうだ。大学卒業後、一生かけて世界のすべての国を旅行しようと、私は大きな世界白地図を買って壁に貼り、足を踏み入れた国を赤く塗っていたことを思い出した。当時はソ連が地図の中心に大きな場所を占めており、モスクワだけでもとにかく行き、私の地図のソ連の部分を一気に塗りたいと切望していた。その国に一歩でも足を踏み入れたらその国は全部赤で塗っていいという原則をだったからだ。まあ、この人もわたしと同じ人種だと親近感がわいてくる。名刺の肩書は、「日本文芸家協会会員」と「日本ペンクラブ会員」の二つだった。旅行の携行品。時刻表、地図1(25万分の1.車窓用)、地図2(2万5千分の1。歩いてみたいところ用)、歴史の本(文庫版の県別史)、ガイドブック、洗濯用ロープ(二日にいちいちはバス付きのホテルに泊まり下着を洗濯!)、針と糸、保健薬一式(ビタミンCや葉緑素)、痔の座薬(長いこと座っているので用心のため)、虫よけスプレー(史跡にはやぶ蚊が多い)、ウイスキーのポケット瓶(寝酒用)、スリッパ(車中用)、帽子、空気枕(車中の居眠り用)、小バッグ(丸えると手の中に入るくらいの薄地のもの)、メモ帳。カメラは原則として携行しない。旅の様子が目に見えるようだ。旅の達人の旅行道具には興味津津。書斎。原稿、Bの鉛筆、青鉛筆、定規、消しゴムかすを払うための製図用羽ぼうき、印刷物を量るスケール、万年筆、カラーペン、、、。充実した優れた企画展だった。別冊太陽「宮脇俊三」や本人の書いたエッセイなどを買い込んで、少し読んでみた。北杜夫、江国滋、阿川弘之、堀淳一などの文庫の解説など実にうまい。熟達した書き手である。あたたかいまなざしを感じる文章だ。「阿房列車」の冒頭を少し読んでみた。文章の面白さに引き込まれる。また入手した内田百?の本の中に、1日駅長をやったときのことが書いてあった。百?は訓示で「駅長にさからったものは馘首する」といたという。こういうユーモアは、宮脇俊三にも引き継がれているようだ。宮脇俊三は、つとめをしながら趣味を趣味として楽しみ、51歳から徹底的にその趣味の中に埋没し、すぐれた作品を40冊以上上梓した。この生き方も一つのモデルである。

2008/09/13

コメント(1)

-

中津北高の同級会(8人)

かたくら諏訪湖ホテルに宿泊。となりの片倉館の千人風呂に入る。足湯、腰湯、胸湯、立湯と4段階で楽しめるドイツ風のスパである。、諏訪出身の片倉財閥の2代目の片倉兼太郎がつくったものだ。この片倉家は、「犬神家の人々」のモデルである。諏訪湖畔に立つ、島木赤彦記念館。伊藤佐千夫とともんび「アララギ」」を創始した歌人。この人は信州教育に多大な影響を与えた教育者であり、また童謡作家でもあった。そこから、赤彦の弟子だった今井邦子記念館も訪問。御柱(おんばしら)で有名な諏訪大社(信濃の国一ノ宮)の近く中山道下諏訪宿に建つ女流歌人。帰りに諏訪大社の御柱にさわる。そこれから、山梨県北杜市の金田一春彦記念図書館に設置されている金田一春彦ことばの資料館、金田一春彦メモリアルコーナーを訪ねる。大泉村に別荘を建てて長年住み、村民と親しく交流した春彦は、名誉村民になっている。「日本の方言コーナー」で郷里の近くの大分県庄内町の方言を音声で聞く。朝のあいさつ、夕方のあいさつ、買い物、見送りなどの会話だが、懐かしい。中央高速を通って、自宅に着いたのは16時。それから少し休んで日本橋で行われた高校の同級会に出席。松田俊秀、山本嘉信、芦田和雄、峰隆、吉森彰宣、大下正樹、田渋順一、という高校時代の仲間と互いのことと仲間の消息を話題に楽しく語り合う。10月18日には、中津北高の関東同窓会があるので、またそこで会うことになった。

2008/09/12

コメント(2)

-

諏訪市(長野県)を中心とした人物記念館の旅の途中

このところややぺースが落ちていた人物記念館の旅。今週はかなり回っている。田園都市線の上野毛にある五島美術館は、東急電鉄の総帥・五島慶太のつくった美術館。そして8千坪の見事な庭もある。京王線の蘆花公園駅から徒歩5分の世田谷文学館で開催中の「宮脇俊三と鉄道紀行展」を訪ねた。実によくできた企画展で、私の旅の参考にもなった。今日から一泊で旅行に出ている。長野県の諏訪市が目的地。諏訪市図書館の2階にある小説家の新田次郎コーナー。藤原正彦の父親だが、「強力伝」、「蒼氷」などの山岳小説をよく読んだ記憶がある。本名は藤原寛人なのだが、住所が「新田」で、次男だったということで、新田次郎というペンネームにしたそうだ。そして同じく新田で生まれていて新田次郎より28歳ほど年長の気象学者の藤原咲平コーナー。「草に寝て青空みれば天と地と我との外い何物もなし」。「私は生きる」という言葉を好んで使った女傑文学者の平林たい子を記念した記念館。諏訪湖湖畔に立つ原田泰治美術館。朝日新聞に連載された「鳥の目、虫の目 日本の旅」127点の懐かしい絵が展示されていた。郷愁を作品化した画家である。明日は、島木赤彦記念館、山下清の放浪美術館を訪ねる予定。それぞれ、このブログで詳細を書く予定。

2008/09/11

コメント(0)

-

別冊宝島「年収2000万稼ぐ!ハイパフォーマンス仕事術」

別冊宝島というシリーズがある。9月に出た「年収2000万稼ぐ!ハイパフォーマンス仕事術」で1559号となっているから膨大なラインナップだ。この号に先月取材を受けた記事が出ている。この号では32人のハイパフォーマーを紹介しているが、主に7つのジャンルに分けている。「アイデア術」、「コミュニケーション術」、「組織術」、「解決術」、「整理術」、「時間術」、「道具活用術」がそれで、私は「時間術」の最初に4ページ出ている。同じく時間術には高井伸夫先生が登場している。高井先生は労働問題を経営という立場から解決をはかる経営法曹の大家だ。30代前半に企業で労務を担当していたとき、高井先生の本を熱心に読んでモチベーションを保持し日々の仕事にまい進していたことがある。私の勤務する企業のアドバイザーでもあり、あるパーティでそういう話をもうしあげたところ、ある雑誌に「嬉しかった」と紹介したエッセイが載っていて、当時の労務部長(後の社長)から「君の名前が出ているよ」と見せてもらったことがある。最近、勝間和代さんらと印税寄付プログラムChabo!という活動に参加しているが、「組織術」に出ている小宮一慶さんや、「解決術」に出ている酒井穣さん名前と顔がみえる。このプログラムの仲間だ。「アイデア術」では、日本創造学会の会長をつとめた高橋誠さんとはある人の紹介で食事をし、高橋さんの紹介であるクラブに入れてもらったことがある。知研で呼んだことのある人では、「道具活用術」の西村晃さん、「アイデア術」の小山龍介さん。私の都合がつかず、お二人にはそのとき会えなかった。

2008/09/10

コメント(0)

-

「さいとう健君に夢を託す会」

友人の斎藤健さんの会に出席。 斎藤さんは経済産業省の官僚だったが、小泉郵政選挙の直後に行われた2年半ほど前の衆議院千葉七区(野田市・流山市・松戸北部)の補欠選挙に自民党から公募で選ばれ立候補したが、わずかの差で敗れた。その後、地元で汗を流し再起を期している。 ビジネスマン時代に寺島実郎さんの勉強会で初めて知り合ったが、その後は宮城大学で私が担当した中央官庁の若手官僚によるシリーズ講義第一弾で、通産省側の人選責任者と実際の講義もやってもらった。講義のテーマは通商政策局米州課時代に直接担当した日米自動車交渉で、学生や社会人にも感銘を与えたすぐれた講義だった。また埼玉県副知事時代にはNPO法人知的生産の技術研究会で地方自治に関する連続セミナーをやってもらったこともある。 斎藤健さんは、現在49歳。爽やかな人柄、深い見識、高い志など、稀有の人物であり、国政で所を得て働いてもらいたいと思う逸材である。 「さいとう健君に夢を託す会」の会場の虎ノ門パストラルには、ざっとみて400人ほどの人が集まった。あちこちに知り合いの顔も見える。 自民党の町村官房長官、阿倍前総理、中川元幹事長、深谷元通産相、武部元幹事長、茂木行革担当相らが、短い挨拶を連続して行った。官僚時代の斎藤さんの能力に対する全幅の信頼と政治家としての大成を期待するのが一致した発言だった。11月9日という具体的な日程をあげた人もいて、総選挙モードの熱気が満ちた会場の空気だった。 チラシによると、「明日のビジョンと今日のめし」、「強くて、やさしい国を目指して」」というキーワードで戦うとのことだ。またもともと縁のなかった土地だったが、この数年で多くの地元の人たちの信頼を得ていることを感じた。今回も厳しい選挙となるだろうが、「この苦しい期間、何ゆえにこの道を歩むのか、鋼のような決心もできました」という斎藤さんはいい戦いをするだろう。 一緒に参加した野田一夫先生と少し早めに会場を出て、赤坂でしゃぶしゃぶを食べながら、よもやま話。この日、草柳文恵さんの自殺のニュースが流れた。文恵さんと親しかった野田先生もショックだったようだ。JAL時代、ワシントン線の開設時に航空関係の学者や識者のツアーを当時広報課長だった私が企画し、一週間ほどの旅行をしたことがある。その時、草柳さんも参加され仲良くなった。性格のいい、誰からも好かれる、きれいな人だった。悲しい知らせである。ご冥福をお祈りします。

2008/09/09

コメント(0)

-

村野四郎記念館--「文学は実業による防波堤の中でなすべきもの」

府中市郷土の森という広大な市民の憩いの場がある。博物館本館、たくさんの由緒ある古い民家群、旧府中町役場庁舎、旧府中郵便取扱所、そして桜の木、季節ごとの花々など、四季の移ろいと歴史に触れることができる大きな空間である。この一角に旧府中尋常小学校の校舎が復元されている。教室には昔使われていた教科書などが展示されている、懐かしい空間である。この一階に詩人・村野四郎(1901-1975年)の記念館がある。この名前にはあまり親しみはないが、「ブンブンブン ハチがとぶ おいけのまわりに のばらがさいたよ ぶんぶんぶん はちがとぶ」という童謡や、卒業式でよく歌われる「巣立ちの歌」などの作詞者といえば少しイメージがわいてくる。府中出身の村野は市内の小学校、中学校の校歌を6点作詞している。武蔵野の土地に根ざす裕福な商家で、父の代には酒、食品、建築資材、舶来のスタンダード石油の特約店にもなっている。村野家には7人の男子がおり、四郎はその名の通り4男である。次郎は北原白秋門下の歌人(後に「香蘭」を主宰し生涯歌作を続けた)、三郎は西条八十門下の詩人(独立後、商売の傍ら詩集を出す)、そして四郎は詩に関心があったのだが三郎のつくる詩に圧倒されて、仕方なしに俳句をやった。少年四郎は、文学の道には進まず、一年目の受験は東京商科大学を失敗し、2年目は慶応義塾の経済学部に合格する。文学は好きではあったが「文学で飯を食おうなどとは思ってもいなかった」と述懐している。大学では俳句の世界で頭角を現し、卒業の前年には処女歌集「罠」を自費出版している。しかし部数は300部だったが、一冊も売れなかった。大学時代を通じ、詩の病はますますこうじたのだが、一方で自分の詩を護るためには確固とした防波堤が要るという確信を持った。仕事をもって、その上で誰からも邪魔されずに詩作を極めていこうという姿勢だった。その考え方が後の詩壇の先導者をつくった。関西の尼埼汽船に入社するが一ヶ月で帰郷し、理研コンツエルンの本部である理化学興業に入社した。「精神のために詩を、肉体のために実業を」という考え方にもとづく長い二足のわらじの人生が始まる。このあたりの見通しと覚悟には感心させられる。文学者は文学にのめり込んで、生活破たん者が多いのだが、長期的に戦略的に生活と詩作を両立させる姿には感銘を覚える。理研は、高峰譲吉の国民科学研究所構想を、渋沢栄一らの努力で成立した研究所で、三代目の大河内正敏のときに大きく飛躍を果たした。村野は理研では、従業員300人規模の理研電具の社長にまでなるなど、実業にも注力している。そしてその生活基盤の上で詩作に励み、「現代詩の一頂点」(室生犀星)を極めていく。50代後半の1959年に刊行された「亡羊記」は、読売文学賞を受賞する。60代半ばで、ようやく実業界から引退するが、その前あたりから村野は、芭蕉の存在に惹かれてゆく。それまで新即物主義や実存主義といった西欧の存在論を根拠に詩を追及してきたが、17世紀の後半の日本に芭蕉がいたことい大きなショックを受ける。「日本の現代詩人たちが、海外の詩的論理にばかり眼がくらんで、自分の足もとにある日本固有の古典の価値にほとんど盲目同然であったところに、今日の現代詩のひ弱さがあることを、かつて私は、どこかに書いたけれどこれは詩にかぎったことではなく、日本の文化全体についてもいえると思う。」こういう文章を村野は残しているが、まったく同感する。文化のみならず、行政も企業もジャーナリズムも、同様の病にかかっている。芭蕉は神社仏閣に立ち寄ってはいるが、神や仏に帰依した作品はない。己の美意識だけを頼りに奥の細道をたどり、実存を生きた。村野も長い西欧遍歴を経て、また日本に回帰するのである。村野は「わたしは、今でもまた、たえず飢えた美食の単独者であることを、無上の栄誉と考えているものです」と「芸術」のあとがきで述べている。この美とは詩のことである。村野は、7つ年上の西脇順三郎や、草野心平らと交遊を重ねている。ところで、詩人の登竜門としてH氏賞という賞がある。旧知の平沢貞次郎と1950年に会ったとき、平沢は「青春時代を充実させてもらった感謝に資金を提供したい。ただし名前は伏せてほしい」という申し入れを受ける。平沢は戦前はプロレタリア詩人会を結成する詩人だったが、弾圧を受け、実業に専念し余裕があった。現代詩人会の責任者だった村野は、H氏賞を創設し、そうそうたる詩人を世に送り出して、今では詩壇の芥川賞と言われている。「私は、はじめから、文学というものは実業による経済的な防波堤の内側でなすべきものと決めていた」村野四郎は、その思いを日々の精進の中で遂げていった。実に見事な人生である。この人の生き方は、もっと研究している価値があると思う。

2008/09/08

コメント(0)

-

こんな Google の使い方、知っていましたか?

「Googleのサービスや技術についての最新情報が気になる方へ」と銘打ったGoogleのブログがあり、新しいサービスの知らせがあるのでウオッチしている。「Googleで、できること。こんなGoogleの使い方、知っていましたか?いろいろな検索方法だけでなく、地図、Gmail、そのほか便利で楽しい多彩な機能を、ビデオでわかりやすく紹介します。」というサイトなので、豊かなIT生活を志す者には便利だ。今日は、便利な使い方の特集があり、ビデオで使い方が紹介されていたので、さっそく全部試してみた。ハチ公の前で、今から渋谷で観られる映画を探す。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=movie渋谷のスクランブル交差点を、家に居ながら歩いてみる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=stview&what=1いまこの瞬間、一番人気のあるトピックがわかる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=rttGoogle ホームページをリリー・フランキーのデザインにする。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=artist戸板女子短大からラフォーレ原宿までの最速の行き方が、地図でわかる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=artist「パグに似てるね」と合コンで言われて,喜んでいいのかその場でわかる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=image一生ぶん貯めたメールの中から、一瞬でその一通を見つける。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=gmailあのワイン、カベルネなんだっけ?あいまいでも検索できるhttp://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=toolbarアンドロメダ星雲へ数秒で行く。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=sky610以上のニュースサイトから芸人「TKO」の記事だけを読む。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=newssearch新大久保で絶品韓国料理を探す。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=local野菜で演奏した 「大きな古時計」を聴く。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=youtube中吊りで見た気になるコトバを、改札を出る前に調べる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=msearchパソコンの中で行方不明になっている 4 年前の写真を一瞬で見つける。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=desktop1 分間でエッフェル塔に登ってピラミッドに登って東京へ帰ってくる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=earthこの駅から一番近いスタバを見つける。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=mlocal合宿で撮った写真も動画も、ネットの上でみんなに配る。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=photoGoogle に YouTube や、気になるブログをのせる。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=igoogle写真と一緒に思い出をぜんぶ地図に残す。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=mymapCO2 削減を日課にする。http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/searchtips/#name=green

2008/09/07

コメント(0)

-

最近のブログ書評から--「仕事は「日曜の夜」から始めなさい!」

7月刊行本の最近のブログ書評を並べてみる。若い人にどのように読まれているかがよくわかり参考になる。仕事は「日曜の夜」から始めなさい!2008年9月1日 投稿者: kazu一番最近読了した自己啓発書が、久恒啓一著『仕事は「日曜の夜」から始めなさい!』。タイトルから時間管理にフォーカスした仕事術の本かなぁと思っていたところ、内容はそれに限らず広く雑多な話題を扱っているみたい。特に後半はそういう傾向が顕著で、 ...覚え書き@kazuhi.to - http://kidachi.kazuhi.to/blog/仕事は「日曜の夜」から始めなさい!2008年9月1日 投稿者: 管理者『仕事は「日曜の夜」から始めなさい!』を読みました。 久恒啓一著(多摩大学教授) 時間術の本かなと思い読み始めましたが、時間術の他、著者の仕事に対する考え方がまとめてある感じで、とても勉強になりました。 中でも、ブログを書きなさい! ...龍土町税務会計事務所通信ブログ版 - http://blog.ryudo.net/【本】仕事は「日曜の夜」から始めなさい!―先んずる。発信する。2008年8月28日 投稿者: businesslaw成功したいなら、 月曜からではなく日曜から計画し、 朝7時ではなく5時に起き、 0分ちょうどではなく15分前から準備をし、 人より先んずること。 成功したいなら、 ホームページをつくり、 ブログを書き、 メルマガを発行し、 情報を発信すること。 ...企業法務マンサバイバル - http://blog.livedoor.jp/businesslaw/仕事は「日曜の夜」から始めなさい!/久恒啓一。2008年8月23日「今日も生涯の一日なり」 一日一日を生ききる、という 強い意志を持ち続けることが 時間を活用し、知的生産を向上させる必須条件 なのかもしれません。 「時間がない」が 口癖の方に、是非! 仕事は「日曜の夜」から始めなさい!/久恒 啓一 ...千葉・九十九里ではたらく不動産... - http://ameblo.jp/toho004/仕事は「日曜の夜」から始めなさい!2008年8月19日 投稿者: bookman仕事は「日曜の夜」から始めなさい! 商品説明:1260円 広済堂出版 月曜の朝では、もう遅い。先んずれば、ビジネスを制す! ちょっとした「週末の過ごし方の違い」が、あなたを「デキる人」に変える。著者自ら実践してきた「究極の仕事テクニック」が満載 ...オススメビジネス本情報 - http://businessb.blog27.fc2.com/仕事は「日曜の夜」から始めなさい!2008年8月11日 投稿者: フレイア仕事は「日曜の夜」から始めなさい! 久恒 啓一 (著) 廣済堂出版を読みました。 この著者の本は大好きで、 特に「残業ではなく、朝にする前業をせよ!」 というフレーズが大好きです。 朝の効率は夜行うより、断然よく夜の数倍違ってきます。 ...1日3冊!ビジネス書 - http://businesscallcenter.seesaa.net/仕事は「日曜の夜」から始めなさい!2008年8月13日2008081318500000.jpg. よかったらクリック. お願い致しますm(_ _ )m ファイブスタイル ブログランキング こちらもよかったらクリック. お願い致しますm(_ _ )m.教授秘書日記(初級編) - http://ameblo.jp/kongochiemi/日曜夜の絶望感2008年8月24日 投稿者: sky_diary18日曜の夜は眠るのが嫌なんですよ。 だって眠って目覚めたら月曜の朝になってて仕事に行かなきゃいけないじゃないですか。 でも眠らないと体力的にキツイしなあ… そんな葛藤を毎週のように繰り返しておりますw 『仕事は「日曜の夜」から始めなさい!』同じ窓から見てた空 - http://blog.livedoor.jp/sky_diary18/仕事は「日曜の夜」から始めなさい! 久恒 啓一2008年8月7日... なく、メルマガも情報発信のツールとして活用しているあたり、ナカナカなもの。 結局は、"準備が大事" という普遍的なことを言っているのだが、著者なりの切り口、アイデア、経験により、飽きずに読ませてしまう。 仕事は「日曜の夜」から始めなさい! ...こばやしの横浜日記 - http://ameblo.jp/yokohama-kobayashi/今日も生涯の一日なり2008年8月22日 投稿者: quatrefoil_16『仕事は「日曜の夜」から始めなさい!』 久恒啓一 著 (廣済堂)目次はじめに … 先んずれば、すべてがうまくいく第1章 … 仕事は「日曜の夜」から始めなさい! 一歩抜きん出るためのスピード仕事術第2章 … 一日を24時間以上にする仕事テクニック 始業 ...きまぐれnote - http://blog.goo.ne.jp/quatrefoil_16久恒啓一さんになろう!2008年8月25日 投稿者: NLPコンサルタント仕事は「日曜の夜」から始めなさい! 久恒 啓一 仕事は「日曜の夜」から始めなさい! 仕事は頭でするな、身体でせよ! 「しくみ」マネー術 図で考えれば文章がうまくなる (PHP文庫 ひ 31-1) スキニービッチ 世界最新最強!オーガニックダイエット 勉強は ...1000人のプロフィール~ドリームnlp(... - http://dreamnlp.sblo.jp/営業マン 本2008年8月24日 投稿者: eigyoumank仕事は「日曜の夜」から始めなさい!/久恒啓一。 最近の本の選び方は 「何を知りたいか」 で選ぶより 「この人はこんな本読んでるんだ!」 で選んでいることが多い気がします。 それはそれで 大事な情報入力だとは思っています。 こちらは Chabo! ...営業マン 口コミ体験談 - http://yaplog.jp/eigyoumank/8/17の日記 <読書、純金セール、日曜の夜、下っ腹、ブックマーク>2008年8月17日 投稿者: ひらり・「仕事は『日曜の夜』から始めなさい!」というタイトルにひかれ、 amazon.co.jpのお急ぎ便を使って買ってみた。 仕事は公私混同しろ、ブログは日誌だと思え、瑣末なことは即断即決せよ・・・ 自己啓発系ビジネス本は、同じ内容について表現を変えて ...我何故にそれを買いしか - http://undertheironbridge69.seesaa.net/

2008/09/06

コメント(0)

-

「切羽へ」(きりは)--井上荒野の直木賞作品

切羽へ何気ない退屈な日常の中に潜む危険な兆候の拡大と消滅、破滅と継続の狭い谷間、を描いた作品。今年の直木賞を受賞した井上荒野の「切羽」を読んだ。切羽(きりは)とはトンネルを掘っていく一番先のことで、トンネルが繋がってしまえば、切羽はなくなってしまう。しかし掘り続けている間は、いつも一番先は切羽である。「切羽(せっぱ)つまる」という言葉は、その先端が進んでいかない状態を指しているのだろう。九州弁が飛び交うある南の小さな島で夫とともに暮らす主人公は、島で育ち東京に出るが、同じく島の出身である夫と一緒に結婚して戻ってきて、今は養護教諭として小学校で働いている。同僚の女性月江、近所の老婆しずかさん、そして本土から赴任してきた若い男性教諭石和、小さな島の中でそれぞれが切羽を生きている。夫と主人公の日常も安定しているようで、ちょっとしたことでいつでも壊れる可能性を孕んでいるから、この夫婦も切羽を何とか進んでいるのだ。夫のすべとてを知っているが、でもこの人は誰だろうと思う瞬間がある。際どい不倫を続けていて派手な性格の月江は平和にみえる妻の座にいる主人公に「あなたって、妖怪みたいね」という。「そうだ、自分も妖怪なのかもしれない」と主人公はあるとき思うのかもしれない。石和も主人公の気持ちを不安定にさせるミシルシだ。ミシルシは、この島で正しく生きているという神託みたいなものと表現されている。ひとつの行動、ひとつの言葉、ひとつの表情、それによって心を騒がせられる。しかし、それは「正しく」生きていることの証明に過ぎないということだろう。この何もない島には何でもある、と主人公が感じるのも、うなずける気がする。私たちは社会や人間関係の中で暮らしており、それぞれが互いに影響を受け合いながら、感情の小さなさざ波を立て続けている。この小説は、読んでいるときはその意味はあまりわからなかったが、読み終えて時間を置いてみると自分の日常の中にも切羽を感じしてしまう。あやうい切羽の先も、最終章で、夫婦の子供が生まれるという新たな展開に中に溶けてなくなってしまう。最後の「植えそこないの球根がひとつあったとよ」」と主人公が夫に答える場面でこの小説は終わっているのha示唆的である。球根は植えなかったし、育たなかったのだ。そしてまた主人公が新たな形の切羽を生きていくことになることを予感させる。読み終えたのは少し前だが、すぐにはこの小説の印象や感想は書けなかった。時間が経つにつれてゆっくりと静かに小さな共感が心に中に広がってきた。寝起きに頭の中に書き出しの文章が浮かんだので、ようやく書くことにした。人生は切羽の連続である。

2008/09/05

コメント(0)

-

ウオーキングに再挑戦--肉体と精神の関係

私の住んでいる家は多摩川に面している。この川に沿って両岸に道が続いている。対岸(府中市)はよく舗装されたサイクリングロードで、関係者の間では「タマサイ」(多摩サイクリングロード)と呼ばれているきれいな道である。自転車乗りたちが独特のキャップと服装、そして強そうな足腰を見せながら速いスピードで追い抜いていく。そういった風景がこちら側からもみえる。こちら岸(多摩市)はウオーキングロードとなっており、朝に夕にあらゆるタイプの人が様々な格好とそれぞれの表情をしながらゆっくりと歩いている。自分自身もその平和な風景の一部なのだが、この道の方が気に入っている。老人、主婦、勤め人、退職者、自転車に乗った人、犬を連れた老夫婦、時にはホームレス、、それぞれがそれぞれの道を歩いているように見える。腰の曲がった老人が哲学的な表情を見せながら、自宅の前で石を丹念に積み上げている姿もよく見かける。この道は人生の道である。ウオーキングロードを歩いていると「東京湾まで36キロ」という標識が目に入る。どんどんこの道を歩いていくと、調布、二子玉川を過ぎて、やがては東京湾から太平洋にまで届くということになるのかといつも思う。この日、母が九州に帰るので羽田空港までバスで送っていたら、新宿から赤坂、東京タワー、レインボーブリッジを過ぎて、多摩川が東京湾に注ぐ姿が目に入り、いつも目にしている川の水がここまで届くという当り前の事実に少し感動した。いつもは犬を連れて妻と一緒に家を出てから土手にのぼり、左の白いきれいな橋に向かってゆっくり歩いていき、橋の上にある歩道橋の中央まで出て、眼下の水の流れと多摩川の流れを見て帰るか、逆に右の鉄橋とその先の古い橋のある方面に歩くか、あるいは川べりに降りて花を愛でたり川面を眺めるか、そのいずれかが私の朝の散歩となっている。今日は思い立って、左の橋から対岸に出て、サイクリングロードを通って、電車の通る鉄橋を右に見て古い方の橋を通り、ウオーキングロードを戻ってくるというコースを急ぎ足で歩いてみた。以前このコースをゆっくり散歩してみたことがあるが、そのときは6700歩ほどだっという記憶がある。今回は大股で相当な急ぎ足でウオーキングとなって、かなり汗をかいたので気持ちがいい。結果的には40数分かかり、万歩計は5000歩を指した。6年ほど前の正月に炬燵の中からものを取ろうとして腰を痛めたことがあった。それ以降半年ほどは、毎朝近所の小山に登りる30分ほどのウオーキングを自らに課し、東京に出張で出たときには、1時間以上かけて皇居を一周したり、東京駅から新宿まで一気に歩いてみたりしたことがある。数ヶ月経ったときには自分の体は以前の体ではなくなって締まっていた。そして当然のことながら精神のありようも変化したという記憶がある。川の流れ、水面、緑、家々の前に咲く季節の花々、空の広さ、山々の表情、そして人々の営みなど、自分の足で歩いていると「生命(いのち)」を感じる機会が多くなる。仙台から東京に居を移してもうすぐ半年になり生活のリズムがようやく整いつつあるが、やや運動不足になっているから、このウオーキングにもう一度挑んでみようか。

2008/09/04

コメント(3)

-

Google Chrome

品川キャンパスで一日中会議。9月下旬の戦略会議へ向けて原案の形が整ってきた。野田先生と久しぶりに遭遇。「14歳の子を持つ親たちへ」(内田樹・名越康文:新潮新書)読了。3日にリリースされたグーグルのブラウザ「Google Chrome」をインストールして試し中。FireFoxから移行。新しいメルマガを二つ発刊。旅と本のメルマガで、いずれも不定期配信 久恒啓一の「人物記念館の旅」 ・メールマガジン個別ページhttp://www.mag2.com/m/0000272218.html ・新作メールマガジンページ http://www.mag2.com/new/ 久恒啓一の「本との邂逅」 ・メールマガジン個別ページ http://www.mag2.com/m/0000272215.html ・新作メールマガジンページ http://www.mag2.com/new/日経ビジネスアソシエから取材申込。S出版社の企画が決定。M出版社から進捗状況の報告あり。アマゾンで注文していた「M8」「東京大洪水」が届く。報道ステーションのゲストの寺島実郎さん(シンガポールとドバイから戻ったばかり)のコメントを聴く。朝と夕は下駄を履いて愛犬チョコラと多摩川べりを散歩。

2008/09/03

コメント(0)

-

太宰治文学サロンと禅林寺(三鷹市) 後半

その足で、禅林寺に向かう。大きな銀杏の木の傍らに「森林太郎 言 加古鶴所 書」と書かれた森乗ス外の有名な遺書がが刻まれた石碑がある。「森林太郎トシテ死セントス 墓ハ森林太郎ノ外一字モホル可ラス」とある。墓地に入ると「森林太郎墓」とのみ記した大きなごつい墓石があった。字は森のような、林のような字である。その反対側の斜めの位置の津島家(太宰の本名は津島修治)の墓碑の隣に「太宰治」とのみ記した小ぶりの石がつつましく建っていた。墓という文字はない。 「この墓地は清潔で、乗ス外の文章の片影がある。私の汚い骨も、こんな小奇麗な墓地の片隅に埋められたら、死後の救いがあるかもしれない」と書いたとおりになった。この二人の文豪の墓には花が飾ってあった。乗ス外の墓には、紫色のトルコ桔梗、紅いバラ、赤い鶏頭(ケイトウ)、紫の竜胆(リンドウ)、そして太宰の墓には、吾亦紅(ワレモコウ)、菊、竜胆、向日葵(ひまわり)の花だった。乗ス外は本名の墓であり、太宰は筆名の墓である。「太宰治」とのみ記した墓には様々な理由があるのではないかと感じた。

2008/09/02

コメント(0)

-

太宰治文学サロンと禅林寺(三鷹市) 前半

4月だったと思うが、三鷹に「太宰治文学サロン」が誕生したという新聞記事を読んだ。このサロンは今年2008年の没後60年と来年2009年の生誕100年を記念して、三鷹市が、太宰が通った「伊勢元酒店」の跡地のマンションの一階にオープンしたものである。訪ねたところ、駅から数分の便利なところにり、狭い空間だがきれいなつくりで案内してくれる人も知識が豊富で気持ちがいい。太宰治は1909年生まれで39歳になる直前の1948年に玉川上水で心中をしている。1939年から死までの9年間を三鷹の下連雀に住み、「走れメロス」「斜陽」「人間失格」など代表作の大半をこの地で書いた。三鷹から井の頭公園までの間には、太宰以外にも、山本有三、三木露風、武者小路実篤などの文人が多く住んでいた。最近亡くなった吉村昭は妻の津村節子とともにこの地に住んでいたから、文学にゆかりの土地柄である。 1939年に石原美智子と見合い結婚をした太宰は、9月に東京府北多摩郡三鷹村下連雀に転居し、6畳・4畳半・3畳に縁側と風呂場という貸家に家族で住んだ。12坪というから筆名の高さの割にはずいぶんと狭い。この家が終生の住まいとなった。1947年に太宰のもとに原稿を取りにいった編集者は「あたり一面がヒバリのさえずる麦畑だった」と言ったようにこの当時は田舎だった。太宰の遺体が発見された6月19日は誕生日だった。この日は「桜桃忌」(おうとうき)と名付けられ太宰を偲ぶ会が今も墓のある禅林寺で催されている。この名前は名作「桜桃忌」からとったものである。桜桃とはサクランボのこと。 「生きるという事は、たいへんな事だ。あちこちから鎖がからまっていて、すこしでも動くと、血が噴き出す。」という言葉が、この本の中にでてくる。生きにくかった太宰の心情が読み取れる言葉である。年表を見ると、自殺願望が強いことに驚かされる。20歳、期末試験の前夜カルチモン自殺未遂。21歳、鎌倉小動埼海岸で薬物心中を図り、女は死亡。26才、都新聞の入社試験に失敗し首つり自殺未遂。28歳、妻初代の過去に悩み谷川温泉で心中未遂。4回の自殺未遂を経て、ようやく5回目に本望を遂げたのだ。何と生きにくい人だろう。1948年。1月に喀血。3月頃から山崎富栄が付き添い栄養剤を注射しながら「人間失格」を執筆。「新潮」紙上で志賀直哉らを痛烈に批判。5月、「桜桃」を発表。6月から「人間失格」を「展望」に連載。6月13日夜半、「グッド・バイ」(未完の絶筆)の草稿、遺書数通を机辺に残し、山崎富栄とともに玉川上水に身を投じる。19日に「二人の遺体が発見される。 遺品の「火鉢」が展示されていた。この火鉢は師の井伏鱒二の自宅にしばらく置かれていたものであるが、「琴の記」という井伏の小説の中にこの火鉢のことがでてくる。太宰は38歳で亡くなるのだが、その短い生涯に140冊の小説を書いている多作な作家である。 このサロンは三鷹市が2010年の市制施行60周年までの3年間にわたる太宰治顕彰事業「太宰が生きたまち・三鷹」の中心となる施設であるが、サロン内に置いてある三鷹発見マガジン「みたかのみかた」には、「太宰の足跡をたどる定例ガイド」という2時間半のミニツアー(毎月第四日曜日)、「話のプロによる太宰作品の朗読と太宰ゆかりの場所の案内」、「太宰を読む百夜百冊」などの行事が紹介されていた。

2008/09/02

コメント(1)

-

福田総理辞任は防災の日---天災ではなく人災にどう対処すべきか

安部総理に続いて、福田総理もごく短期間で政権を放り投げた。奇しくもこの日は関東大震災の起こった日で防災の日であるが、今回の辞任劇は天災ではなく、人災である。これほど簡単に、そして無造作に政治的自殺をするリーダーが頻繁に現れる国はあるだろうか。この国の最近のリーダーには、出処進退の哲学と美学が欠如していると言わざるを得ない。しかし、リーダーに偉人や天才を渇望する精神や風潮は、常に危険と隣り合わせだ。だから凡庸なリーダーやそこそこの人材でも何とかこの巨大な国の政権運営をやっていける仕組みを構築し改善を続けてきて、社会の安定を保ってきた。しかしこの仕組みが環境変化に応じて変化と進化を遂げることができなくなり、制度疲労を起こし機能不全に陥っている。この難局を一気に打開できるリーダーは組織内に見当たらない。ならば広い枠組みで、そして新たな枠組みで再出発すべきである。日本という国は、いよいよ正念場を迎えた。

2008/09/01

コメント(1)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 連載小説を書いてみようv

- 61 やっぱりタムタムさんはカッコい…

- (2025-11-23 14:06:29)

-

-

-

- お勧めの本

- ★「トラブルについての四つの法則」…

- (2025-11-22 08:08:56)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

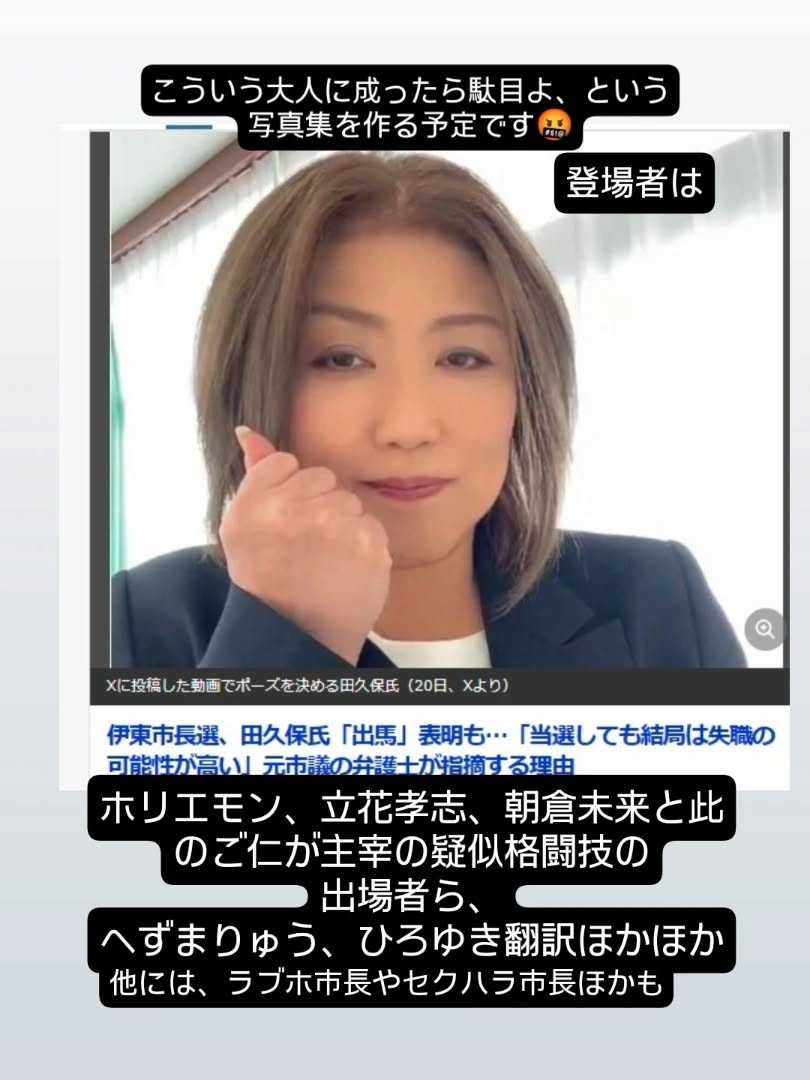

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-