2025年08月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

懲りずにまた包丁を買ってしまう「堺一文字光秀 白一鋼 フグ引き 27cm」

人類はなぜ無駄とわかりつつ散財をするのだろうか...。また買ってしまいました。堺一文字光秀のフグ引き包丁27cmです。私は料理キャンセル界隈の住人なので、料理はザクザク乱暴に切ると適当に茹でると適当に炒めるしかしません。(煮物なんて面倒で繊細なものは絶対作らないです)それでも軽い包丁が欲しくて、フグ引き包丁を買ってしまいました。敢えて柳刃を選びませんでした。以前購入した和牛刀と同じく白一鋼です。物凄く薄いです。乱暴に扱うと簡単に割れそう。細身で綺麗ですね。27cmもありますが、とても軽いです。三徳より軽い?この軽さは割とアドバンテージかも。そしてその長さを活かして一気に切れます。因みに30cmだと台所では一寸使いにくいと思います。端から端までフルストロークさせるなら27cmが最適だと思います。工場出荷時の切れ味は、まぁまぁです。のちに1000番3000番8000番で研ぎましたが、大変良好でした。片刃なので斜めに入っていきますが、慣れれば大丈夫そうです。料理がまるでダメな私でもこの薄さで切れます。手持ちの食材でワンプレート。一人暮らしなんて、こんなもんでいいんですよ。どうせお腹に入れば皆同じです。(笑)それでも人類は無駄とわかりつつ散財をしつづける...。

Aug 29, 2025

コメント(0)

-

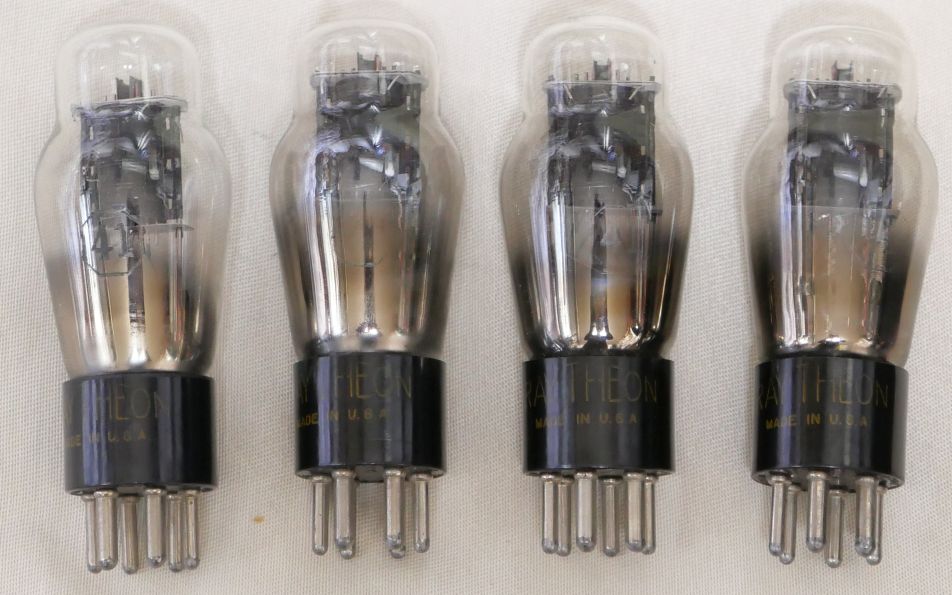

DET16(CV1363)という真空管

DET16(CV1363)という真空管を紹介します。形は揃っていませんが、勢いで買ってしまいました。DET16/CV1363は滅多に見かけません。珍しいから良い球とは限りませんが。(笑)規格は、The Valve Museum「DET16」規格表が参考になります。点灯するとこんな感じ。 etracerで特性を測定しましょう。【1本目】2点吊りEf=10.0V, If=5.40AEp=450VEg=+53VIp=78.20mAIg=9.23mArp=10917Ωgm=1283μSμ=14.0V/V【1本目】3点吊りEf=10.0V, If=5.56AEp=450VEg=+53VIp=77.33mAIg=8.72mArp=12255Ωgm=1250μSμ=15.3V/Vごりっごりのポジティブバイアス(プラスバイアス)で動く球です。小出力でも直線性が良い所で動作させるのがよさそうです。とにかく、造りは異なりますが特性は大体同じであることが測定によりわかりました。「特性が同じなら音も同じである」と私の中の創〇の館先生が申しております。(笑)

Aug 26, 2025

コメント(2)

-

UX202Aという真空管

マツダ(東芝)のUX202Aという真空管を紹介します。10族のなかでも古い部類になります。202Aのプレート損失は大体8W程度。小さいですよね。当然ながら大きな出力はのぞめません。規格は「送信管202~209」が参考になりそうです。UV202の古い時代はフィラメントが7.5V3.25Aだったそうです。純タングステンでしょうね。202Aの頃はトリタンで今の10族同様7.5V1.25Aです。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=7.5V, If=1.24AEp=350VEg=-23.7VIp=16.98mArp=5006Ωgm=1686μSμ=8.4V/V【2本目】Ef=7.5V, If=1.24AEp=350VEg=-26.3VIp=17.14mArp=4539Ωgm=1766μSμ=8.0V/V350V掛けて-24~-26V程度のグリッド電圧で17mA流し14kΩ負荷で0.7W弱です。十分な出力だと思います。

Aug 19, 2025

コメント(0)

-

【夏休みの自由研究】6WC5という真空管のオーディオ用途への転用の可能性とその問題点について

6WC5という真空管を紹介します。これはラジオ用の周波数変換用(スーパーラジオの発振・混合の用途の)七極管です。因みに似たような型番の6CW5は普通の出力管ですのでお間違いなく...。「波研」という表示。001と003はシリアル番号でしょうか。電波研究所(現・情報通信研究機構(NICT))に納入したものと思われます。この6WC5についてはいとしの真空管たち「6WC5」に概要が記されています。それと、JA2RMじじいのBLOG「真空管回顧録11: 7極管の歴史と周波数変換管の出現」が興味深いですね。JA2RM氷室OMのラジオの話は大変レベルの高い情報で、私のような素人には一寸難しいものも多いです。ラジオ工房・資料室ミラーサイト「受信用真空管応用回路 6WC5」も興味深いです。nobuの雑記帳「+バイアスを少し」【 6WC5シングル・ミニワッター 】のように三極管接続でオーディオアンプとして実用化している記事もあります。6WC5はオクタルベースのGT管6SA7、あるいはMT管の6BE6などが同等だと云われていますので、Frankさんの資料室の「TUNG-SOL 6SA7」規格表が参考になりそうです。ピン配置は、以下の通り。1. H2. P3. G2、G44. G35. K、G56. G17. H規格表で気になるグリッド抵抗20kΩの制限は「発振が可能な範囲としての20kΩではないか?」というのが私の考えです。話が逸れますが、同じ7極菅でも6A7とは各グリッドの接続や役割が違うんですね。etracerで特性を測定しましょう。プレート損失は取り敢えず1Wとします。発振・混合で使いませんから、G3は一定の電位でG1を信号入力として使います。【三極管接続①】・G2,G4(3番ピン)をPに接続・G3(4番ピン)をPに接続Ip+Ig2,Ig4+Ig3が赤、そのうちのIg2,Ig4+Ig3が緑です。びっくりした。グリッド電流めっちゃ流れますね。とりあえずプレートとグリッドの電流を分けて表示してみますIp+Ig2,Ig4+Ig3が赤。このIp+Ig2,Ig4+Ig3の合計値が出力トランスを流れる電流となります。そのうちIg2,Ig4+Ig3が緑です。焼き切れそう。(笑)因みにIpのみはこんな感じでした。実際にはG2,G4+G3の電流も足されて出力トランスを流れます。今回の測定結果のようにG2,G4+G3で電力を食いますが....規格表ですとG2,G4の損失は1Wまで許されています。なので、三極管接続の総合としてのPdを取り敢えず1.5W程度に見立てます。(1W+1W=2Wでもいいのですが)もう、そこに希望を見いだすしかありません。とりあえずそこでロードラインを引くとこんな感じです。Ep=175VEg1=-11.3VIp+Ig2,Ig4+Ig3=7.42mAIg2,Ig4+Ig3=4.86mArp=5033Ωgm=2266μSμ=11.4V/V20kΩのトランスを付けて7.5~8mA流して...0.27Wくらいでしょうか。【三極管接続②】・G2,G4(3番ピン)をPに接続・G3(4番ピン)をKにに接続Ip+Ig2,Ig4が赤。そのうちのIg2,Ig4が緑です。G3が0V電位になって電流が減った印象ですね。それならG2,G4に加えG3も全てプレート側に接続するのが三極管接続としては有利な印象です。因みにG3は0V以下の負電圧を掛けるとプレート電流が不安定になり測定を中止したので測定結果は載せませんでした。【五極管接続①】・G2,G4(3番ピン)を90V固定・G3(4番ピン)を90V固定Ipが赤。Ig2,Ig4+Ig3が緑です。【五極管接続②】・G2,G4(3番ピン)を90V固定・G3(4番ピン)をKに接続Ipが赤。Ig2,Ig4が緑です。なかなか立派な電圧増幅管として動作しています。①より綺麗に見えますね。五極菅として使うにはG3はK電位にするのがよさそうです。これって...中華アンプの6AK5を挿すソケットに6BE6を入れても動くというウワサは、この接続の動作によるものかもしれませんね。さて、題名後半の「その問題点について」ですが....定格動作から外れているということです。(笑)三極管接続ではG2,G4に大して明らかに過大な電圧をかけるわけで。そして、アンプに組み込む場合、G1には250kΩくらいが入りますし...。まぁ、難しいことは置いといてとりあえず音は出そうということが確認できましたので、これでよしとします。真空管は枯渇の一途を辿ります。動きそうな物を試しておく価値はあります。(言い過ぎか)

Aug 16, 2025

コメント(0)

-

VALVOのCaという真空管(Caという真空管ふたたび)

VALVOのCaという真空管を紹介します。随分前に入手したものです。以前紹介したCaという真空管より後の製品でしょうね。殆どがゲッターで中が見えませんが、僅かにフィラメントが見えます。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=3.7V(3.65Vが設定出来ないので3.7V), If=1.11AEp=200VEg=-15.2VEp=12.15mArp=4998Ωgm=1292μSμ=6.5V/V【2本目】Ef=3.65V(3.65Vが設定出来ないので3.7V), If=1.13AEp=200VEg=-15.0VEp=11.96mArp=4995Ωgm=1336μSμ=6.7V/V美しいIpカーブです。綺麗に特性が出ていますし2本とも揃っています。0.17W程度の出力なら出ますので、ギリギリ使える感じですね。

Aug 15, 2025

コメント(0)

-

41という真空管

41という真空管を紹介します。6K6GTや6AR5の祖先と云われている真空管です。電極は小さいです。6G6Gと42の中間くらいでしょうか。悪く云えば、そっけない造りです。規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「TUNG-SOL 41」規格表が参考になります。規格表によるとグリッドをプラス領域まで使えるようですね。6畳間の真空管アンプたち「6K6GT・6AR5の特性実測データ」も参考になります。etracerで特性を測定しましょう。三極管接続Ep=270VEg1=-23.0VIp+Ig2=27.88mAIg2=4.04mArp=3315Ωgm=1873μSμ=6.2V/V三極管接続のG1電圧プラス領域(+5V,+10V,+15V,+20V)のグラフも載せておきます。五極菅接続Ep=270VEg1=-12.3VIp=27.70mAIg2=4.52mArp=69568Ωgm=2083μSμ=144.9V/V直線性は悪いですね。歪率5%は当たり前です。そもそも三極管接続でのrpも高いので、五極菅接続だけでなく三極管接続でもNFBが前提でしょう。三結だと270Vの7~10kΩ負荷25mAで0.7W程度です。三結でグリッドをプラス領域まで振るなら+10Vあたりまで振れそうです。Epでいうと60Vくらい(Ig1=8mAくらい)まで使える感じでしょうか...。しかし、それならプッシュプルで出力を稼いだ方がよさそうです。

Aug 10, 2025

コメント(0)

-

4022AR(AR13、AR.13、CV1311)という真空管

4022AR(AR.13)という真空管を紹介します。とあるコレクターからヤフオクを通じて譲って頂きました。箱の印刷から1963年8月にリパックしたもののようです。ベースにも1963の印字。保守用でしょうか。4022ARの印字。AR.13と印字されています。規格表ではAR13という表記で、欧州球はよくわからないですね。プレート電極は斜めです。電極を収めるスペースの関係でそうなったのか、謎です。古い真空管は見ていてわくわくしますね。ピンはバヨネット4ピンなので現在の環境ではちょっと不便。ピン配置は突起を上にして左下から時計回りに... 1番:フィラメント 2番:プレート ガイドピン 3番:グリッド 4番:フィラメントです。UXと違ってピンの太さが全て同じなので気をつけたいです。アリエクでソケット買いました。欠点は向きを間違えるとフィラメントが切れることです。(恐ろしい...)規格はFrankさんの「4022規格表」が参考になります。3A/110A(CV1664)と類似らしいのですが、確かにFrankさんの「3A/110A規格表」を見る限りはほぼ同じですね。ヒーターは4V0.25Aですので、6.3V換算ですと0.16Aくらいですか。etracerで特性を測定しましょう。190Vで13mA流れるところで計測します。【1本目】Ef=4.0V, 0.25AEp=190VEg=-7.5VIp=13.11mArp=3770Ωgm=3111μSμ=11.7V/V【2本目】Ef=4.0V, 0.25AEp=190VEg=-7.5VIp=13.22mArp=3864Ωgm=2966μSμ=11.5V/V200Vくらい掛けるともう少し出せます。このIp特性からしても200Vのほうがうまくいくように感じます。どちらかといえば、プレート損失内でなんとか出来れば10V上がるくらいでは放電の心配は無いという認識です。14kΩのトランスで200Vの12mAなら0.2W少々でしょうか...。とにかく本当に小出力しか絞り出せません。リュートの曲などを静かに鳴らすには良いかも....。

Aug 3, 2025

コメント(0)

-

RWNのAD1という真空管(またまたAD1という真空管)

RWNのAD1という真空管を紹介します。今までVALVO A1という真空管や、PHILIPS Miniwatt AD1という真空管あるいはLOEWE OPTA A1という真空管に出会ってきましたが、また似たようなものを買ってしまいました。因みにAD1[Ed]と書かれています。Edは超高額で取引されていますが、AD1は10万円前後です。電気特性は同じです。それでもEdを何十万も出して買う人も居ますので、これはコレクター趣味の世界かなと思います。(金持ちの間をグルグルと回り続けると言ってしまっては失礼でしょうか...)規格は真空管(Electron tube) 規格表データベース「Philips AD1」が参考になると思います。AD1族に関しては、EU Valve「AD1の各種同等管」とひま人の館「欧州の真空管(AD1属)」が参考になります。特徴的なのはプレート電極のクロスしたリブ。他メーカーのAD1では見られないものです。ベースに43-57と書かれていますので、1957年43週の製造ということでしょう。この時代はほぼ保守品として製造されていたのではないでしょうか。023と030は細かなロット番号でしょうか..。あまり気にせず「だいたいその頃の製造」ということで良いかと思います。良い造りです。惚れ惚れします。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=4.0V, If=1.01AEp=230VEg=-39.0VIp=49.87mArp=769Ωgm=5871μSμ=4.5V/VEf=3.7V, If=0.99AEp=230VEg=-38.7VIp=49.75mArp=770Ωgm=5732μSμ=4.4V/V【2本目】Ef=4.0V, If=1.05AEp=230VEg=-42.2VIp=49.99mArp=730Ωgm=5722μSμ=4.2V/VEf=3.7V, If=1.00AEp=230VEg=-42.0VIp=50.07mArp=737Ωgm=5669μSμ=4.2V/Vなるほど、2A3に似ています。直線性は...どうなんでしょうね。2A3に比べると良くない気もします。どのAD1も似たような特性なので、そういう設計だと思います。AD1のほうが多分最大出力時の歪率が高いと思います。ただしアンプの総合特性は前段との兼ね合いなので終段のみでは何とも言えない印象です。AD1のほうが「何となく良い音がしそうに感じる」のは「単に希少価値がそういう幻想を見せている」のかもしれません。オーディオなんて半分以上は迷信なわけですし。そして、その迷信の中で私たちは踊らされ、迷信の上にオーディオが成り立ち、その迷信は延々と伝統として受け継がれてゆくのかもしれませんね。

Aug 2, 2025

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 吹奏楽

- 演奏会に行ってきた。

- (2025-11-19 16:33:12)

-

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- Steve Hackett - The Lamb Highlight…

- (2025-11-22 00:00:10)

-

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 楽天ブックス予約開始 二宮和也映画…

- (2025-11-21 22:57:54)

-