2025年02月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

またまたまたマイ包丁を買う「堺一文字光秀 白一鋼 切付和牛刀(両刃)」

堺一文字光秀 白一鋼 切付和牛刀(両刃)を買いました。カッコイイ。それが全てです。牛刀は既に浅井正美作 粉末ハイス 牛刀 五百津 御刃物処 桝屋 別注モデルを持っているのですが、和包丁タイプでカッコいいから買ってしまいました。あと、「白鋼」を体験したいという理由もあります。手持ちの實光の三徳包丁も粉末ハイスです。私はマジンガーZをリアルタイムで観ていた超合金Zの世代なので何か強そうな合金は好きですね。今回はシンプルにハガネです。白一鋼に軟鉄を乗せた2層構造です。ゴリッゴリのダマスカスではなく、シンプルな感じが「和包丁」という雰囲気。よく合わせ(クラッド)でない全鋼(本焼き)が良いと言われていますが、合わせの包丁が「鍛接で炭素が移ってしまう」というのに私個人は疑問を持っています。刃の心材の中心から心材の厚み×1/2の距離で炭素が移動するのか?という疑問です。多少炭素が逃げてしまうとしても、例えば白一鋼ならワンチャン白二くらいの炭素量にとどめられるかなと。(笑)合わせの包丁は鍛接行程があって温度が下げられないのは理解できます。ただ、鍛接してから或程度温度を下げて叩けば良さそうにも思えますが多分金属の性質的に違うのかもしれませんね。(きっとマルテンサイト変態や残留オーステナイト、或いは微細パーライト云々の、私たち包丁を使う一般家庭の側からかけ離れた話になりそう..)これだけは自分で切ってみないとわからない世界ですね...。そもそもそれに3倍~4倍のお金を出せるか?という話でもあるし。この包丁でさえ4万円台です。(ホムセン包丁の10倍以上です)直線的な切りつけ型。美しいです。「サビさせないよう気をつけてね」という意味の刻印。(笑)手元に小振りな玉ねぎがあったので一寸切ってみました。スッと入っていきます。こないだ買って失敗したどこの馬の骨かもわからない研いでも切れないステンレスシェフナイフとは切れ味が全く違います。いや、比較するのも白一鋼に失礼ですね。(笑)すぐに水で流して拭いただけで大きな錆は出ませんが、多少曇りが出ます。ほったらかしにせず、きちんと水気をとれば実用上は大丈夫なようです。そもそも昔の家庭用包丁は鋼でしたので、鋼の包丁が特殊というわけではないです。(笑)昨年マイ包丁を買ってから、終わったらすぐにきちんと拭くクセがつきましたので、安心して永く使えそうです。

Feb 27, 2025

コメント(0)

-

和-NAGOMIのチーズナイフを買う

三星刃物株式会社の和-NAGOMIチーズナイフを購入しました。柄のデザインが素敵です。私は楽天のNAGOMI公式サイトで購入しました。【レビュー特典あり!!】 和 NAGOMI チーズナイフ 研ぎ直し券付| 明治6年 三星刃物 関市 日本製 高級 チーズ ナイフ 包丁 ソフトチーズ ハードチーズ パーティ よく切れる ステンレス 実用的 ギフト プレゼント 贈り物 結婚祝い 誕生日 新生活 一人暮らし価格:11,000円(税込、送料別) (2025/2/25時点) 楽天で購入 箱も素敵。贈り物やプレゼントにいいかも。和-NAGOMIブランドの三星刃物は明治6年(1873年)に岐阜県で創業した老舗です。刃は細身なので入りやすいですね。私たち一般家庭では、チーズよりバターを切るのに重宝すると思います。バターはなかなか手強いですよね。そんなときこのチーズナイフは心強いです。一寸高いけど良い買い物をしました。

Feb 25, 2025

コメント(0)

-

片刃シェフナイフを買って失敗した話

「切ったときの離れの良さ」をうたった包丁ブランドが存在します。名前は伏せます。訴えられると困るので。ネットで殆どレビューが見られない謎の包丁です。これは絶対地雷です。ほっそりとして、とてもオシャレな片刃シェフナイフですが....全然切れません。刃を乗せた瞬間に「こいつは切れない」と感じました。1ヶ月以上使い込んで切れの甘くなってきた伝統工芸士 浅井正美作 粉末ハイス 牛刀 五百津 御刃物処 桝屋 別注モデルの100分の1以下の切れ味です。(価格が6分の1だから6分の1くらいの切れ味なら許せるけど)全く刃が入っていきません。その包丁のブログに、「実用的な切れ味をご家庭で気軽に維持できる」というのが〇△バーサルエッジのコンセプトなので、〇△バーサルエッジは新品時からご家庭で維持できる切れ味でご提供しています。」と書いてあります。まさかの超甘切れセットアップでの出荷。なるほどつまり...これは研がないと使えないやつだ。ということで仕切り直しです。研ぎます。研げば切れるようになるはずと信じて。さて切れ味は...研いでも切れない!カエリが出るまで研いで、革砥で撫でたのにです。(因みに刃先の鈍った粉末ハイスの包丁は、ちょっと研いだだけでもスパッと切れます。明らかに違います。)ただのステンレスの板です。ステンレスといっても、VG10などのものではなく、スーパーで3000円くらいのやつですね。いやステンレス定規かも。(笑)もしかしたら熱処理が悪くて硬度が出ていないのかもしれませんが、感覚的にはHRC硬度が30くらいですかね。「実用的な切れ味をご家庭で気軽に維持できる」って...。少なくとも私の「家庭」では全く実用的ではありませんでした。むしろ苦痛です。教訓:包丁は名のある銘柄を買え。今回は酷い無駄使いをしました。来月の粗大ゴミの日に玄関のコンクリートで刃を落して捨てます。

Feb 23, 2025

コメント(0)

-

UY-510Bという真空管を測定したら微妙な結果になったけど私はくじけないです(ラノベ風)

随分昔にマツダUY-510Bを入手してほったらかしにしていましたので、測定しようと思います。棚に置いてあるのをすっかり忘れていました。どういう真空管でしょうか。「マツダ サイモトロン UY-510B」とプリントされています。五極管ですね。三点吊りフィラメント。規格がよくわかりませんが、日本製真空管歴品館「UX-510B」を見たところ、・Ef=6.0V・If=1.05A・Ep=500V・Eg2=200V・Pd=20Wとなっています。ピン配置は、1:フィラメント2:スクリーングリッド3:コントロールグリッド4:サプレッサーグリッド5:フィラメントTop: プレートetracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=6.0V, If=1.03A三極管接続Ep=300VEg1=-27.6VIp-Ig2=44.92mAIg2=8.21mArp=1563Ωgm=6324μSμ=6.8V/V五極菅接続Ep=300VEg2=200VEg1=-11.0VIp=45.27mAIg2=9.69mArp=60298Ωgm=3958μSμ=238.6V/V【2本目】Ef=6.0V, If=1.05A三極管接続Ep=300VEg1=-29.3VIp-Ig2=44.86mAIg2=6.22mArp=1227Ωgm=5555μSμ=6.8V/V五極菅接続Ep=300VEg2=200VEg1=-15.5VIp=45.30mAIg2=7.11mArp=20906Ωgm=6251μSμ=130.7V/V2本目は不安定ですので三結が無難でしょう。G2損失は3W以内なので多分大丈夫かなと思いますが、それにしてもG2電流が流れますね。三極管接続でも2Wくらいは出せますので十分でしょう。微妙にハズレでしたが三結では不揃いさも収束しますので実用になりそうです。何よりも謎球というのが良いですね。

Feb 22, 2025

コメント(0)

-

TZ05-20という真空管

MullardのTZ05-20という真空管を紹介します。送信管らしいので、これは使うのが難しいだろうなと思いつつ、珍しいという理由だけで買ったという。なんか、毎回こういうことを繰り返して真空管が増えているような気がします。地雷だよなと思いつつも、見た目がいいよねと、つい手を出してしまう。なぜ人類は失敗することを知ったうえで失敗をおかしてしまうのか。2本ペア売りでしたが...製造ロットが違うのか微妙にプレートの色味が異なります。これを気にする人は古典管に手を出さないほうが良いです。綺麗に揃った動作する2本を集めるのは年々困難になっています。そういえば、形状が随分前に紹介したDO25に似ていますね(ただしDO25は4点吊りフィラメントです)箱です。オリジナルではないとは思いますが。表の印字Trade MarkMULLARDRADIO VALVETZ-05-20FIL. VOLTS:63BHそういえば、番号の付け方がハイフン(-)なんですよね。PHILIPSやTUNGSRAMのようなスラッシュ(/)でないのは興味深いです。裏の印字BRITISH LETTERPATENT418.932444.723送信管ですが、そこまで耐電圧があるような構造ではなさそうです。2点吊りのフィラメント。規格は、The Valve Museumの「CV1047」規格表が参考になります。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Ef=6.0V, If=1.05Aネガティブグリッド電圧領域ポジティブグリッド電圧領域Ep=350VEg=4VIp=41.60mAIg=0.56mArp=6783Ωgm=3900μSμ=26.5V/VEf=5.0Vのポジティブグリッド電圧領域。【2本目】Ef=6.0V, If=1.07Aネガティブグリッド電圧領域ポジティブグリッド電圧領域Ep=350VEg=3VIp=43.50mAIg=0.43mArp=6200Ωgm=3809μSμ=23.6V/VEf=5.0Vのポジティブグリッド電圧領域。1本目は600V以上のところでIpカーブの乱れ(カットオフ側のIpのカーブの「浮き」)がありますね。動作時はさほど気にならないと思います。また、Ef=5Vでも十分なエミッションを持っていることがわかりました。Ef=5Vにおけるフィラメントの色味は十分なように見えます。とはいえ、一般にフィラメント電圧はプラス5%マイナス10%以内といわれているので、5.4V以上が宜しいかと思います。グリッドはプラス(ポジティブ)領域を使うことが前提ですので、大変使いにくいです。それゆえ、ネット上では情報が殆ど出ていないのかもしれませんね。

Feb 16, 2025

コメント(0)

-

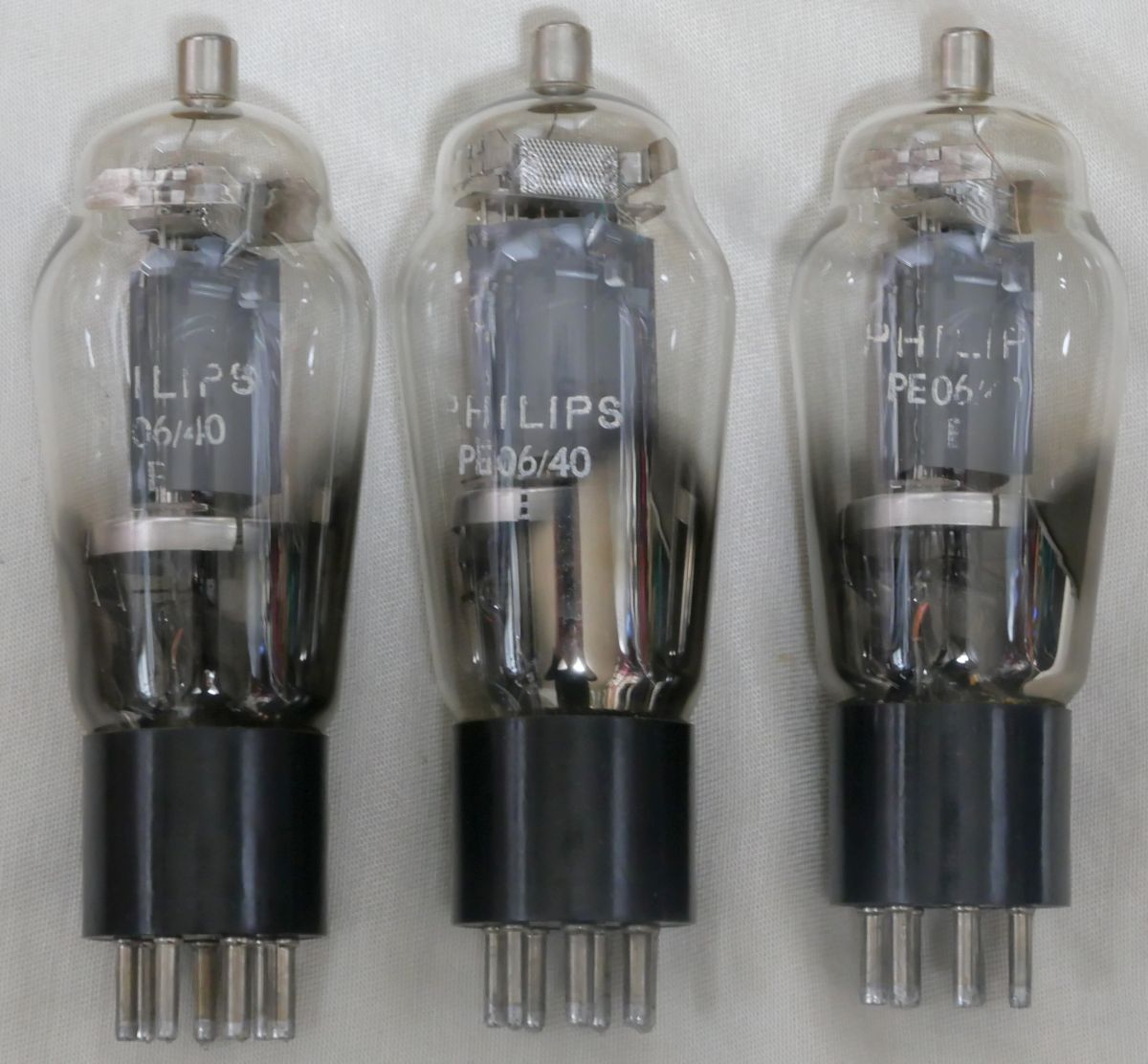

PE06/40Eという真空管

PHILIPSのPE06/40Eという真空管を紹介します。ebayで買い物を始めた頃、買い物が楽しくて勢いで3本セットを買ってしまった記憶があります。電極の上下がシールドされた構造なので、よく見えません。しっかりしたつくりであることはわかります。規格ですが、Frankさんの資料室の「PE06/40」規格表が参考になります。PE06/40Pが6.3V管でサイドコンタクトPE06/40Nが6.3V管でUY5ピンPE06/40Eが12.6V管でラージUT7ピン規格表のピン番号がよくある表記と異なりますが、基本的に随分前に紹介した837と同じです。なので、837用の自作アダプタ(6L6の配置に変換)が使えます。etracerで特性を測定しましょう。手持ちの3本を測定します。【1本目】Eh=12.6V, Ih=0.63A三極管接続Ep=300VEg1=37.1VIp+Ig2=60.22mAIg=3.11mArp=994Ωgm=5849μSμ=5.8V/V五極管接続Ep=300VEg2=150VEg1=12.1VIp+Ig2=59.97mAIg=4.16mArp=33487Ωgm=6968μSμ=233.3V/V【2本目】Eh=12.6V, Ih=0.63A三極管接続Ep=300VEg1=38.5VIp+Ig2=60.01mAIg=3.11mArp=983Ωgm=5726μSμ=5.6V/V五極管接続Ep=300VEg2=150VEg1=12.6VIp+Ig2=59.98mAIg=4.06mArp=33016Ωgm=6728μSμ=222.1V/V【3本目】Eh=12.6V, Ih=0.63A三極管接続Ep=300VEg1=38.1VIp+Ig2=60.16mAIg=3.08mArp=989Ωgm=5804μSμ=5.7V/V五極管接続Ep=300VEg2=150VEg1=12.5VIp+Ig2=60.56mAIg=3.55mArp=31428Ωgm=6840μSμ=213.7V/V三極管接続で300Vで-37.5Vの60mAに5kΩ負荷で3.4W(5%以下)と優秀です。五極菅接続でEp60Vあたりから使える領域というのも優秀ですね。5Wくらい出ます。総じて、随分前に紹介した837に類似はしているものの、直線性はPE06/40Eに軍配があがります。この球はgmが高いです。発振対策をきちんとすれば美麗な音楽を奏でてくれそうな印象です。

Feb 14, 2025

コメント(0)

-

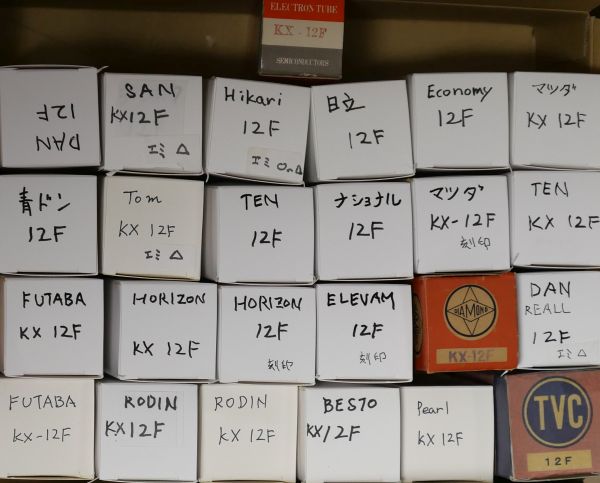

12Fを4本使って80っぽくするアダプタ

遙か遠い遠い未来...もしそこが80が枯渇した世界だったら...我々人類はどうするべきか...ここに12Fという整流管があります。いや、ありすぎるだろ。12Fは日本独自規格の整流管です。5V0.5Aのフィラメント、300Vで40mAまでしか流せませんが6C6と6Z-P1の組み合わせのような小型ラジオなら十分に使えます。そして4球ラジオの80を挿すソケットに12Fを挿されて「とりあえず動くから」と過酷な労働をされるような悲運の整流管ともいえます。(笑)12Fはrpが低い(パービアンスが高い傾向?)ものの、扱える電流が非常に低いです。電圧も300V迄と、80の350Vより低いです。しかし12Fのフィラメントが5V0.5Aということは4本で80と丁度同じフィラメント電流になります。ならば、12Fを4本使えば80に近づけるのではないか?そこで、以下のような回路でアダプタを作ることにしました。各12Fのプレート側に360Ωを挿入することで大体80と似通った特性になります。あと、念のため、保護用にダイオードを入れてあります。いやもう、普通にダイオード整流でいいじゃん。って思いますよね?ええ、私もそう思いました。リードのシャーシを使いました。安くて良いですよね。穴を開けた後に後悔したのですが...この配置は真空管の間隔が狭すぎます。均等に配置すべきでした。とりあえず20本くらいある12Fから4本をセレクト。青ドン。DIAMONDメトロDAN12Fは様々なブランドから出ていたようですね。では、etracerで特性を測定しましょう。そして測定結果です。5.0V2.05AEp=53V144.29mA, 142.48mA287Ω 284Ω12Fのボケ具合でも変わってくるとは思いますが、まずまずの特性になりました。(私が買うのは350円とか高くて1000円ません。購入した球の中には当然ながらくたびれた球も混在しています)比較用にHikariの80を測定しました。5.0V1.85AEp=53VIp=156.45mA, 151.54mArp=237Ω, 217Ω80と遜色ない特性になったと思います。42シングルアンプに繋げてみました。6ZDH3Aはニッタ。42は双葉です。実験としては成功だと思います。これは王道とはいえないですし、正しい使い方でもありません。でも、楽しいんですよ。私はこれで十分に楽しいです。

Feb 10, 2025

コメント(0)

-

PE1/100という真空管

PHILIPSのPE1/100という真空管を紹介します。前回のOS51という真空管と同等管です。規格はFrankさんの資料室の「PHILIPS PE1/100」規格表が参考になります。シールドが厳重でで電極はよく見えません。グリッドは金メッキ処理でしょうか。etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=12.6V, Ih=1.32A三極管接続Ep=340VEg1=-35.0VIp+Ig2=90.44mAIg2=2.99mArp=781Ωgm=9011μSμ=7.0V/V三極管接続(G3をG2に接続)Ep=340VEg1=-37.4VIp+Ig2+Ig3=90.46mAIg2+Ig3=12.21mArp=745Ωμ=8931μSgm=6.7V/V五極菅接続Ep=340VEg2=220VEg1=-14.8VIp=90.61mAIg2=5.82mArp=60611Ωgm=8311μSμ=503.7V/V【2本目】Eh=12.6V, Ih=1.48A三極管接続Ep=340VEg1=-35.3VIp+Ig2=90.86mAIg2=3.48mArp=791Ωgm=4679μSμ=6.9V/V三極管接続(G3をG2に接続)Ep=340VEg1=-38.0VIp+Ig2+Ig3=89.98mAIg2+Ig3=12.79mArp=751Ωμ=8748μSgm=6.6V/V五極菅接続Ep=340VEg2=220VEg1=-14.7VIp=90.21mAIg2=7.03mArp=50263Ωgm=8078μSμ=406.0V/VPE1/100も、OS51という真空管と同様にG3をG2に接続した三極管接続でも多少rpが下がる程度でしたので、普通に接続するのが無難だと思います。

Feb 3, 2025

コメント(0)

-

OS51という真空管

TUNGSRAMのOS-51という真空管を紹介します。しっかりしたシールドで電極が守られているので、中はよく見えません。ソケットは2B29や4D32などと同じです。ネットではOS51の規格表が見つかりませんが、同等管のFrankさんの資料室の「PHILIPS PE1/100」規格表が参考になります。規格では12.6V1.35Aというヒーター電力です。大食いですね。ただ、気になるのはG1の抵抗制限が50kΩまでということです。これは気難しいやつです。E24系列を使うなら47kΩですか。ドライバー段は押しが強いものを選ばなければならないので、「ドライバー段の時点で普通に音が出る」感じでしょうかね。(笑)etracerで特性を測定しましょう。【1本目】Eh=12.6V, Ih=1.47A三極管接続Ep=340VEg1=-33.6VIp+Ig2=90.39mAIg2=3.59mArp=790Ωgm=8986μSμ=7.1V/V三極管接続(G3をG2に接続)Ep=340VEg1=-35.8VIp+Ig2+Ig3=90.49mAIg2+Ig3=13.19mArp=752Ωμ=8941μSgm=6.7V/V五極菅接続Ep=340VEg2=220VEg1=-13.9VIp=89.86mAIg2=6.07mArp=75881Ωgm=8952μSμ=679.3V/V【2本目】Eh=12.6V, Ih=1.48A三極管接続Ep=340VEg1=-37.8VIp+Ig2=90.49mAIg2=4.27mArp=771Ωgm=8429μSμ=6.5V/V三極管接続(G3をG2に接続)Ep=340VEg1=-40.1VIp+Ig2+Ig3=90.98mAIg2+Ig3=13.65mArp=733Ωμ=8388μSgm=6.2V/V五極菅接続Ep=340VEg2=220VEg1=-16.2VIp=90.26mAIg2=6.07mArp=45863Ωgm=9298μSμ=426.5V/V手持ちの2本は結構バラツキがありました。三極管接続ではEp=340V,Eg1=-33.6V,Ip=90mA,負荷3.5kで最大5W(歪3.4%)です。G3をG2に繋げてもrpが40Ωほど下がる程度で大きく変わらないですから、G3は普通にカソード電位にしておくのが無難のようです。五極菅接続では、100Vから上を使う印象でしょうか。結構「なで肩」なIpカーブです。Ep=340V,Eg1=-13.9V,Ip=90mA,負荷3.5kで最大10W(歪5.8%、5W時2.1%)です。三極管接続でNFB無しでも十分に良い音が出そうですし、五極菅接続でも良好な特性なので期待出来そうです。贅沢なプッシュプルでは更に良好な特性が得られそうですね。規格ではB級プッシュプルで190Wも出るようですが、お金を掛けない(低い耐電圧の部品で作る)なら低いB電圧でこぢんまりとしたアンプにするのが無難かと思います。乱暴な言い方をすれば240V程度でもそこそこ出力がとれます。

Feb 2, 2025

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-

-

-

- やっぱりジャニーズ

- SixTONES ベストアルバム『MILESixT…

- (2025-11-11 23:13:49)

-

-

-

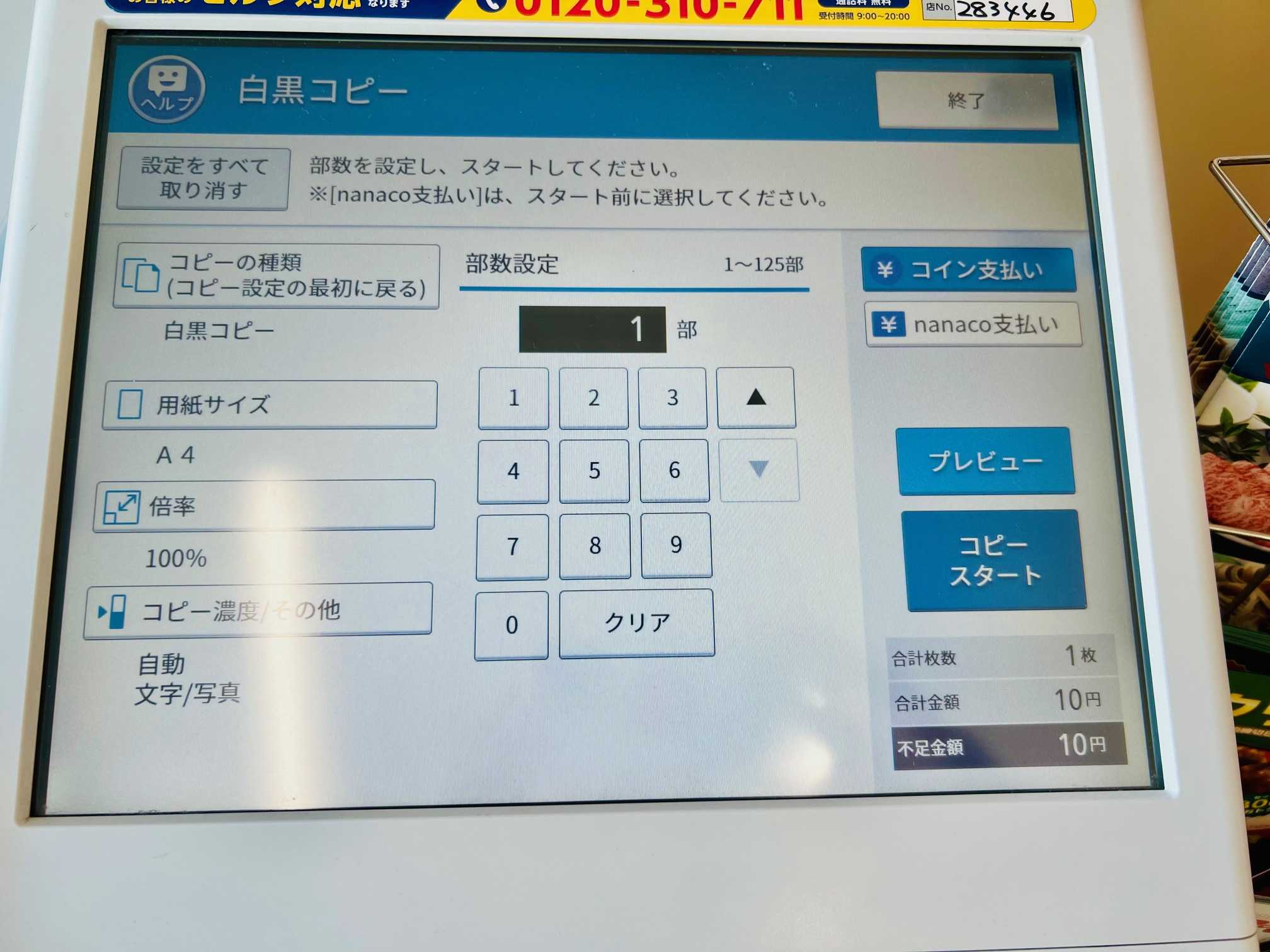

- ライブ・コンサート

- 声楽発表会の歌詞の拡大コピー、ミニ…

- (2025-11-18 17:25:39)

-