2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年12月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

第152回 BRICsのADRにもサンタクロース・ラリーは来るか?

今日のまとめ 1. サンタクロース・ラリーとは12月半ばから1月末までの強気相場を指す 2. 株主構成がアメリカ人主体であるかどうかが問題 3. ミューチャル・ファンドやヘッジファンドの比率が高い株ほど影響される ■サンタクロース・ラリーとは? サンタクロース・ラリーとは12月15日くらいから1月末にかけてアメリカの株式市場が上昇しやすい現象のことを指します。これは1980年代後半から特に顕著になった現象です。 もともとアメリカでは「1月効果」と呼ばれるアノマリーが昔から有名でした。12月には節税対策のため投資家がその年損した銘柄を処分し実現損を確定するためその処分売りの対象になる株に通常より余計に売りプレッシャーがかかるのです。 しかし「1月効果」の存在が広く知られるようになってからはだんだんラリーの起点が早まり、1月に入ってから買い始めるより12月中、それもクリスマスの直前の週あたりに買うのが最も効果的だというのが最近の定説になっています。下のグラフは「どの日に買いに入って、どの日に売るか?」をいろいろなシナリオでバックテスト(検証)したものです。これで見ると先ず言えるのは前年最終立会日(つまり12月31日)に買いに入り、1月の半ば若しくは1月の末で売るやり方(=右側の2つのグラフです)は余りリターンが大きくないことがわかります。しかし12月15日あたりから出動すると遥かにリターンを改善することができる(=左側の3つのグラフ)ことがわかります。 もうひとつ下のグラフから言えることは小型株(=赤で示しています)のほうが大型株(=緑)よりリターンが大きくなる傾向があるということです。 ■ADRにもサンタクロースはやってくる さて、問題はBRICsなどアメリカ以外の国の企業がアメリカで株式を上場している場合、そういう「関係ない国」の銘柄にもサンタクロースはやってくるのか?ということです。これに関しては統計資料の類が無いのですが、経験から言うとADRにもサンタクロースはやってきます。それはなぜでしょうか? その理由はその株のスポンサーシップ、つまり平易な言葉に直せば株主構成が問題だからです。「1月効果」やサンタクロース・ラリーが税金などのアメリカ固有の年末要因によって作られる以上、或る株の株主構成がどこの国の投資家によって占められているかが鍵になるのです。その点、中国株やインド株のADRの株主の多くはアメリカ人ですから米国株同様の季節要因を受けると考えるべきでしょう。 もう少し踏み込んで言えば、むしろ過去2年くらいに上場された中国株やインド株のADRの方が普通の米国株よりサンタクロース・ラリーの影響度は大きいという風に疑ってかかることもできます。なぜなら普通、ある会社がIPOして株式市場での取引が始まっても、最初の数年間は大株主のリストはしっかり定まらないケースが多いからです。若い会社の場合、ミューチャル・ファンド(投資信託)やヘッジファンドがIPOの買い手の中心です。彼らは激しく出入りしますので年末のアノマリーにも敏感です。 これとは対象的に古くから上場されている企業では一般に年金など、腰の据わった機関投資家の比率が高いです。彼らは非課税の機関投資家ですから年度末の事情には頓着しません。従ってそういう株主の多い企業ほど年末、年始のアノマリーの影響を受けにくいのです。過去3年くらいにIPOされた中国やインドのADRにおける年金の保有比率は極めて低いです。このことはタックス・ロス・セリングの対象となって売り物に苦しめられた銘柄がこのグループの中に多く存在することを示唆しているのではないでしょうか?

2008年12月22日

-

第151回 インド株投資家の信頼を揺さぶる買収

今日のまとめ 1. サティヤムが本業と関係ない事業を買収すると発表した 2. 買収先企業がサティヤム経営陣の関連会社だったので利害相反が出た 3. サティヤム株の暴落を見て発表は取り消しになった 4. 「インド株式会社」のイメージ・ダウンは避けられない ■ITアウトソース企業が不動産業に進出? 12月16日にインド株式投資家にとって「寝耳に水」の事件が起こりました。それはITアウトソーシングの大手であるサティヤム・コンピュータ(SAY)が一度に建設会社と不動産会社を買収すると発表したのです。 ひとつ目の買収ターゲットは道路、橋梁、鉄道などを建設する上場会社、メイタス・インフラです。サティヤムはメイタス・インフラの51%を3億ドルで買収すると発表しました。 二つ目の会社は団地や商業モールを開発する非公開会社、メイタス・プロパティーズです。同社は所有土地面積で見るとインド最大手の不動産会社、DLFの約60%程度の規模です。サティヤムはメイタス・プロパティーズの100%株式を13億ドルで取得すると発表しました。 この発表に際してサティヤムの創業会長、Bラマリンガ・ラジュは「本業のITアウトソーシングのリクスを除去するために建設業と不動産業に進出する。これで先進国の不況からサティヤムを守れる」という旨の発表をしました。 ITアウトソーシングの企業に投資する心算でサティヤムの株主となった投資家がこの発表に黙っているわけはありません。この発表を受けてサティヤムの株はニューヨーク市場で55%の暴落となりました。 ■大荒れのカンファレンス・コール この発表に続いて執り行われた買収説明のカンファレンス・コールは私が過去に聞いた多くのカンファレンス・コールの中でも最も荒れた内容になり、アナリストが経営陣に罵声を浴びせる場面が延々と続きました。それもその筈、今回サティヤムが買収すると発表した2社はサティヤムの経営トップがサティヤムとは別に経営する事業だからです。つまりサティヤムにこれらの企業を買収させることで経営トップはこれらの企業を「売り抜ける」ことになるわけです。経営陣の説明では「これらの買収は取締役会の満場一致での承諾を得ている」との事でしたが、アナリストや投資家からは「なぜこのような大事な買収が株主投票に付されないのか納得がいかない」という声が上がりました。 ■会社側は慌てて買収を中止すると発表 昨日の株価暴落とカンファレンス・コールでの投資家の反応ぶりを見て驚いたサティヤムの経営者は引け後、「投資家の意見に従って、この買収発表を取り下げる」との声明を出しました。このためサティヤムの株価は引け値の$5.70から約50%程度アフター・マーケットで騰がり、$8.8近辺の気配となっています。それでも前日の引け値の$12.55からは30%近く下落した計算になります。 さて、この買収が取り下げになるのであれば明日からまた何事も無かったかのように普通の取引に戻れるかと言えば、それはそうとも言えないと思います。なぜならカンファレンス・コール中、サティヤムの経営陣は「現在の先進国の厳しき不景気を考えるとITアウトソーシング事業にはもはや適当な買収案件は無い。」と本業の見通しの暗さを完全に認めるコメントをしたからです。また、「本業ではいままでの成長を維持するのは困難だ」というコメントも出ました。 ■「インド株式会社」に対して上がる疑問の声 インドの企業は他の新興国の企業に比べて、一般にコーポレート・ガバナンスがしっかりしているという評価があります。しかしその中で弱点があるとすれば同族的な経営になっているグループ企業間での資本取引です。例えばインド屈指のタタ財閥の傘下企業であるタタ・スチールが去年、欧州の鉄鋼メーカー、コーラスを買収すると名乗り出たとき、ITアウトソーシング企業、TCSの株主は大きな売り物が出るのではないか?と気が気ではありませんでした。なぜならタタ・スチールが背負い込む負債をやりくりするためにタタ財閥がTCSの株式を処分するのではないかという観測が出たからです。 このように同族的経営が問題になるのは今回が初めてではありません。しかしカンファレンス・コールの中でひとりのアナリストが叫んでいたように「いまこんなに市場環境が悪いときに何故インド企業のイメージ・ダウンになるようなことをするのだ!」という感想は今回の事件を見たインド株投資家の誰もが持ったのではないでしょうか?

2008年12月17日

-

第150回 人民元安シナリオ下での投資ストラテジー

今日のまとめ 1. 先週の人民元安は周到に計画された出来事だ 2. 人民元安に導かなければならない事情は山積みになっている 3. 人民元安は中国政府が景気テコ入れに腕まくりした事を意味する 4. 海外投資家の中国株戦略は根本的に練り直しを迫られる ■人民元安は偶然ではない 先週の中国に関するニュースでとりわけ話題になったのは人民元が一瞬、弱含んだ事です。同時に中国の政府高官が「景気のテコ入れのためには財政政策、金利政策、為替政策のすべての取りうる処置を施す」とコメントしたことも極めて異例でした。なぜならこれまで財政政策や金利政策には言及がありましたが、景気テコ入れのツールとして為替に言及したのは今回が初めてだったからです。中国は何か新しい事を始める際、先ず少しだけテストしてみて、大丈夫であればその政策を拡大するというアプローチを好みます。その意味では先週、為替に言及があり、実際に人民元のレートが元安に束の間でも振れたということはたんなる偶然などではなく、周到に計画された出来事なのです。 ■人民元安に導く必要性 人民元は管理通貨ですのでこれまでのところ新興国の通貨の中では一番安定していました。しかし、それは中国の人々にとって良いことではなく、悪いことだったのかも知れません。なぜなら強い人民元は中国の輸出製品の国際競争力を大幅に削いでしまったからです。11月の中国の輸出受注指数は29と10月の41.4から急落しています。下のグラフは中国のセクター別の輸出成長率を示したものですが全般にモメンタムが鈍化していることがわかります。とりわけ雇用を多く創出する軽工業の痛みが酷いことに注目してください。 中国の11月の購買担当者指数は38.8と10月の44.6からさらに下がりました。中国では景気が悪くなって以来、労働争議が頻発しています。中国の求人数の統計でもこうした異変を確認することができます。 中国にとっていまのっぴきならない問題は職にあぶれている田舎から出てきた農民にどうやって雇用を保証するか?という問題なのです。 ■これまでの施策には反応薄 中国政府は4兆元にのぼる大型の景気浮揚策を発表しました。さらに人民銀行は11月26日に政策金利を108bpカットしました。これにより貸付金利は6.66%→5.58%へ、預金金利は3.6%→2.52%になります。今回の貸付金利の下げ幅は1997年以来最大です。また今回のカットは9月 15日、10月29日に次ぐ利下げでその矢継ぎ早の利下げから考えて中国政府はかなり危機感を持っていることが察せられます。しかし実態経済面でも株式市場的にもこれまでの中国政府の発表は余り効果を生みませんでした。 ■人民元安誘導は中国政府が「本気」を出した証拠 中国のような輸出型経済の国にとっては不景気を克服するのに最も手軽な政策は自国の通貨を安く誘導することです。しかし中国にとってそれは選択肢に入っていませんでした。なぜなら通貨の切り下げによる輸出のテコ入れは国際政治的に極めて微妙だからです。中国は国際世論に配慮して、これまではこの「最後の手段」には訴えずに利下げや大型の景気刺激策の発表などで景気を浮揚しようとしてきました。人民元安誘導はなりふり構わぬ措置であり、国際的には非難の対象にされることは間違いありません。しかし国内的には「内需振興による景気浮揚」などという時間のかかる、なおかつどれだけ成果が上がるかわからない「きれいごと」の政策よりももっと直接的なインパクトがあります。別の言い方をすれば国民の目からみれば「やっと政府は腕まくりして景気テコ入れに乗り出したし、我々の苦しい立場を代弁してくれる気になった」と感じるに違いないのです。つまり株式市場的には人民元安は強気材料なのです。 ■貿易摩擦を生むようなセクターが買われる これまでの海外の投資家の中国株への投資スタンスは「世界は中国が輸出に頼るのではなく内需振興することで世界を引っ張って行って欲しい」という建前論に基づいた投資戦略になっていました。ですから輸出型企業の株をアンダー・ウエイトし、消費などの内需株をオーバー・ウエイトするというのが強いコンセンサスを形成していたわけです。「人民元高メリット銘柄」を偏重する傾向も同じ発想から生まれたものです。しかし中国政府の心変わりはこうしたセクター・ストラテジーを根本から考え直す必要を生じさせるのです。例えば鉄鋼などは輸出税の還付などの政府の政策によって輸入超過や輸出超過になりやすい、極めて政策に敏感なセクターです。そのような「政治の犠牲になってきた」セクターほど見直される可能性が強いのではないでしょうか?

2008年12月08日

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

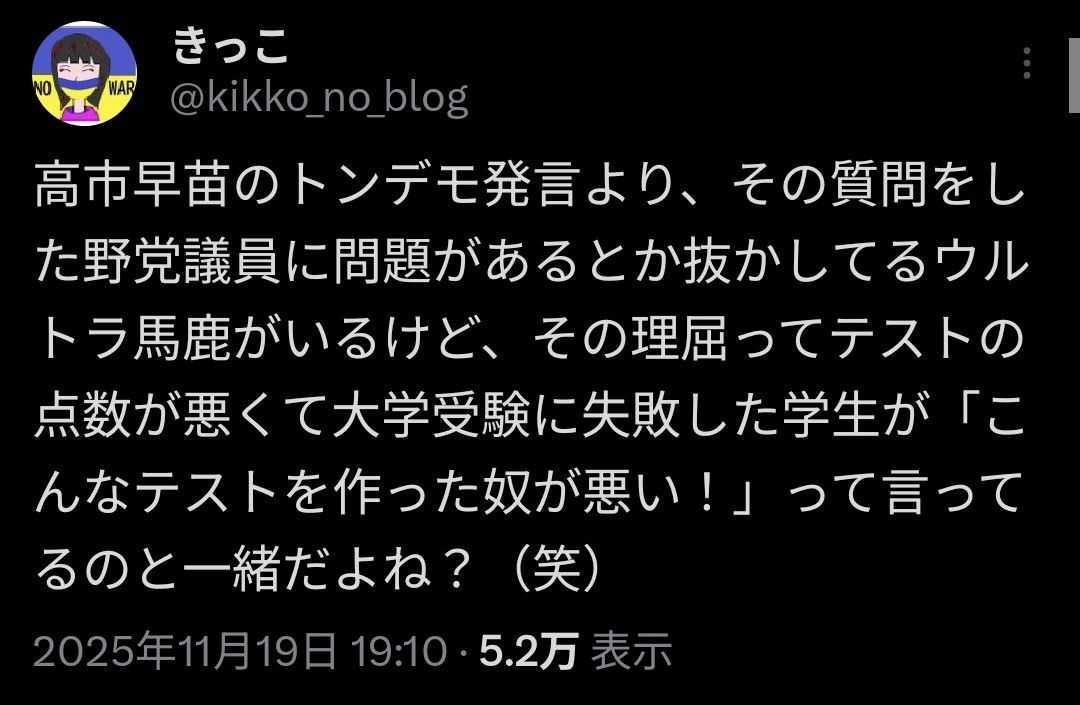

- 政治について

- 野党の質問が悪いと思っているウルト…

- (2025-11-21 07:12:35)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 11/20 20時〜数量限定‼️もち吉『ブラ…

- (2025-11-20 21:59:07)

-