2018年05月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

阪急電車の新しいラッピング電車 その続き

阪急電車の新しいラッピング電車 その続き阪急 ラッピング電車_01 posted by (C)きんちゃん阪急 ラッピング電車_02 posted by (C)きんちゃん阪急 ラッピング電車_03 posted by (C)きんちゃん阪急 ラッピング電車_04 posted by (C)きんちゃん阪急 ラッピング電車_05 posted by (C)きんちゃん阪急 ラッピング電車_06 posted by (C)きんちゃん楽しませてくれます…

2018年05月29日

コメント(0)

-

HAT脇浜 もう紫陽花が満開に!

HAT脇浜 もう紫陽花が満開に!1週間経ったら、すでに紫陽花が満開状態…HAT脇浜 紫陽花が満開_01 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 紫陽花が満開_02 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 紫陽花が満開_03 posted by (C)きんちゃんいろんな紫陽花が咲いています。HAT脇浜 紫陽花が満開_04 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 紫陽花が満開_05 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 紫陽花が満開_06 posted by (C)きんちゃん

2018年05月26日

コメント(0)

-

暑中見舞いハガキ「かもめ~る」 まもなく発売!

暑中見舞いハガキ「かもめ~る」 まもなく発売!かもめ~る_01 posted by (C)きんちゃん暑中見舞いハガキ「かもめ~る」 6月1日から発売開始!所用で郵便局に行ったとき、もらいました!かもめ~る_03 posted by (C)きんちゃん絵入り「くじらの親子」、絵入り「朝顔」、インクジェット、無地、無地(くぼみ入り)があります。値段はすべて62円。かもめ~る_02 posted by (C)きんちゃん「夏のおたより」はもちろん、お店のPRなどにも…

2018年05月24日

コメント(0)

-

出勤途中 とあるお宅の前に咲く紫陽花

出勤途中 とあるお宅の前に咲く紫陽花ご近所の紫陽花_01 posted by (C)きんちゃん雨にぬれて、しっとりとしていました。ご近所の紫陽花_02 posted by (C)きんちゃんご近所の紫陽花_03 posted by (C)きんちゃん

2018年05月23日

コメント(0)

-

ストレスとのつきあい方⑧ 呼吸でリラクセーション

ストレスとのつきあい方⑧ 呼吸でリラクセーションみなさんは、「肩がこる、夜なかなか眠れない、イライラする」などの悩みはありませんか。このような悩みは、誰にでもあることですが、特にストレスが大きすぎて、こころや身体の緊張が続くと、こうした状態になることがあります。身体から緩和人それぞれにストレス解消法があると思いよすが、これらの悩みの改鶴には、リラクセーションが役に立ちます。こころと身体が互いに影響しあって、緊張したり、リラックスしたりする働きを、心身相関といいよす。リラクセーションシは、この原理を応用しており、自分の身体に直接働きかけて、ストレス(こころ)を和らげる方法です。今回は、たくさんあるリラクセーションの中から、どこでも簡単にできる「10秒呼吸法」をご紹介します。簡単ですので、ぜひ、試してみてください。毎日の習慣に例えば「うつ状態」と診断を受けたAさんの場合、「会議でプレゼン(計画の説明)」の前夜や上司に注意された夜に寝つきにくい、ということがしばしば見られました。Aさんはカウンセリングを通して、リラクセーション法を学び、寝る前に10秒呼吸法を実践しました。初めの頃はあまり効果が感じられませんでしたが、3日ほど続けていると、身体や気持ちがリラックスするのを感じられるようになり、寝つきも改善しました。今では、寝る前の10秒呼吸法が習慣になっているそうです。Aさんのように、現代社会の生活は、過緊張状態になりやすいです。意図的に緊張を緩めるスキル(技術)を身につけて、緊張をほぐせるとよいですね。ぜひ、みなさんも毎日の習慣の中に取り入れてみてください。【10秒呼吸法】準備まず、姿勢を整えます。姿勢を正し、足の裏で地面を感じましょう。静かに目を閉じます。そして、ため息をつくように、静かに息を吐きます。① 静かに息を吐ききったら「1、2、3」とこころのなかで数えながら鼻から息を吸って、4で息を止めます。② 「5、6、7、8、9、10」で、口から息を吐き出します。③ ①と②を3分間くらい続けてやってみましょう。④ 終わるときは、最後に伸びをして、スッキリしましょう。ポイント●カウントする間隔は、自分の呼吸に合わせて、無理なく調節しましょう。●呼吸を意識し、吐くときは、吸うときよりも長くし、吐き終わるまで数え続けてください。●吐きながら、身体の力が抜け、気持ちもリラックスしていく感覚を味わってください。森優貴(代々木病院臨床心理士)「しんぶん赤旗」日曜版 2018年5月13日付掲載「10秒呼吸法」は、実際に体を動かすので、意識的に気分転換できるのだと思います。でも、別の方法で気分転換できるのであれば、それでOK。

2018年05月22日

コメント(0)

-

ストレスとのつきあい方⑨ 目の前のことだけに集中

ストレスとのつきあい方⑨ 目の前のことだけに集中最近、テレビや雑誌でも「マインドフルネス」という言葉を見かけるようになりました。「マインドフルネス」とは、「いま、ここ」で感じていることに気づき、あるがままに受け止め、味わい、そして、手放すためのこころのエクササイズです。(※)マインドフルネスを生活に取り入れると、ストレスな環境や否定的な気持ちに振り回されにくくなります。今回は日常生活でできるマインドフルネスの工夫を紹介します。弁当を味わう昼休みに、お弁当を食べながら「明日の会議の資料作らなきゃ」「まずは課長に相談して、それから…」というように、気づいたらあれこれと考えていることはありませんか?○○しながら△△するというのは、こころが「いま、ここ」にいない状態です。一見、効率が良いように思えますが、この状態を続けていると、こころが休まらず疲れてしまうことがあります。そんなときは、目の前のことに意識を集中しましょう。食事をしていたら、いったん仕事のことを考えるのはやめます。お弁当の卵焼きのにおい、ミニトマトの彩り、おにぎりのお米の甘さをよく味わいましょう。目の前のお弁当に意識を集中することで、五感で満足感が得られます。ランチを終えたとき、すっきりした気持ちで仕事に取り組むことができます。「怒ってるな」私たちは、無意識に自分の気持ちや思考を判断することがあります。「こんなことを考えちゃう自分はダメだな」とか「もっと前向きに考えなきゃ」など、自然に出てきた考えや気持ちを判断して、「こんなんじゃダメだ」とぐるぐる思考にはまってしまうことも。マインドフルネスの考え方では、考えや気持ちに判断を下しません。つまり、どんな考えや気持ちがでてきても「いま、すごくイライラしてるな」「いま“やってられない!”と思った」というように、自然に出てきた気持ちや考えを、いったんそのまま受け止めます。怒りや不安などの否定的な気持ちや考えであっても、それらはただの感情や思考であり「良い」「悪い」はありません。どんな気持ちや考えがでてきても、判断せずに、自分できちんと受け止めることができると、自然につらい気持ちや考えを手放せるようになります。また、自分の状態を客観的にみることで、自分を大事にした行動がとれるようになります。※出典:伊藤絵美著『折れない心がメモ1枚でできるコーピングのやさしい教科書』(宝島社)【不眠や欠勤が続く―相談はどこに?】不眠などの身体症状が続いている場合や、欠勤など日常生活に支障が出てきている場合には、精神科や心療内科などの医療機関の受診をお勧めします。少し敷居が高く感じる場合は、かかりつけ医に相談してみるのも一つです。最近は、職場や学校にカウンセラーがいるところも増えてきました。会社が外部機関と契約し、社員がカウンセリングを受けられるサービスを提供しているところもあります。第三者に話すことで、自分の状況を客観的に整理できたり、気持ちが軽くなることがあります。大澤ちひろ(代々木病院臨床心理士)(おわり)「しんぶん赤旗」日曜版 2018年5月20日付掲載僕も、一般企業で働いてきた時、お昼のお弁当(会社の弁当が出る)を食べる時は、NHKラジオのニュースを流して、気分の切り替えをしていました。

2018年05月22日

コメント(0)

-

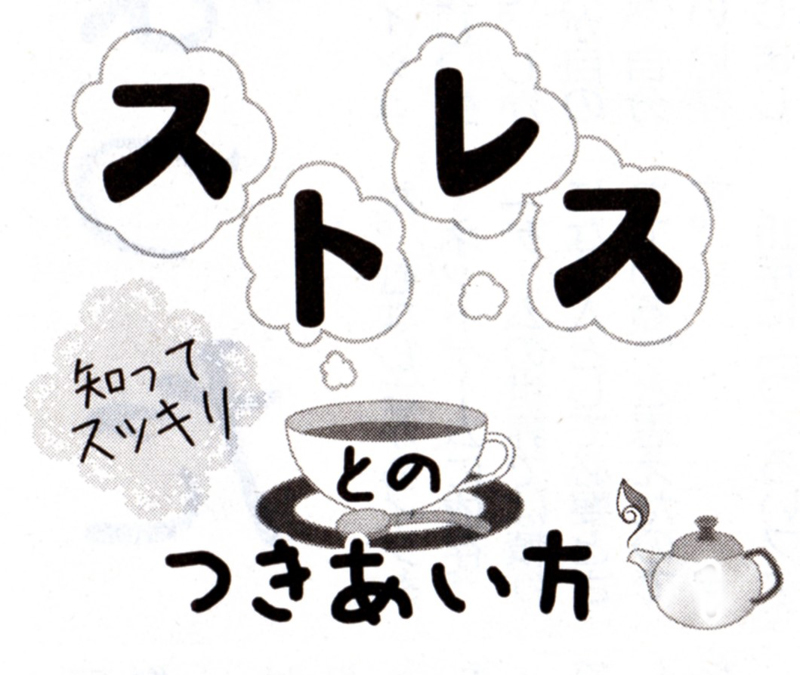

遮断機・警報機ない4種踏切 2012年~16年度に死傷事故発生 7割超が未解決

遮断機・警報機ない4種踏切 2012年~16年度に死傷事故発生 7割超が未解決2016年度までの5年間に事故による死傷者(自殺者除く)が出た遮断機や警報機のない「第4種踏切」が79カ所あり、うち18年4月末時点で廃止などの解消策が実現していない踏切が、7割を超す59カ所に上っていることが20日、管理する鉄道各社や自治体への取材で分かりました。国土交通省は4種踏切は危険が大きいとして、廃止や遮断機・警報機を設置した「第1種踏切」への格上げを促していますが、事故が起きても解消が十分進まない実態が浮き彫りとなりました。鉄道各社は「費用負担が大きい」「地元から理解が得られない」などと理由を説明しています。【4種踏切】踏切があることを示す警標だけで、列車の接近を知らせる警報機や自動遮断機が設置されていない踏切。国土交通省によると、2017年3月末時点で全国に2795カ所ありました。事故が発生しやすいため、鉄道各社は廃止や1種踏切への格上げなどに取り組み、総数は減少しているものの、解消の見通しが立たない所も多くあります。警報機と自動遮断機を1組設置する平均的な費用は約1300万円ですが、関連工事や維持費などの負担も発生します。16年度に起きた全国の踏切事故(死傷者が発生していないケースも含む)は223件で、うち4種踏切は31件と13・9%を占めました。警報機はあるものの、自動遮断機がない3種踏切は全国に737カ所。保安係が遮断機の上げ下げを操作する2種踏切は、現在はありません。長野電鉄長野線の五所久保踏切=5月16日午後、長野市えちぜん鉄道三国芦原線の太郎丸1号踏切=5月17日午前、福井県坂井市三国港駅 発車する電車_05 posted by (C)きんちゃん問題の太郎丸1号の踏切は坂井市の市街地にあります。同じ、えちぜん鉄道の三国港駅で撮影した写真(2016年5月)。岡山・真庭 真庭市久世の朝日神社踏切、列車と軽自動車が衝突し軽自動車の2人がけが(JR・姫新線・西日本・新見・津山・普通列車・踏切事故)時事通信が国交省から情報公開請求で入手した全国の鉄道事故の記録「運転事故等整理表」によると、4種踏切で死者や負傷者が出た事故は、12~16年度に79カ所で計84件発生。38人が死亡、67人が負傷しています。鉄道各社によると、79カ所のうち廃止や1種踏切への格上げが既に実施されたのは20カ所。JR西日本は18年度に姫新線「朝日神社」(岡山県真庭市)と芸備線「堤の内」(広島市)を1種へ格上げする計画といいます。関東鉄道常総線「北大宝8」(茨城県下妻市)、長野電鉄長野線「五所久保」(長野市)、上田電鉄別所線「和手農道1号」(長野県上田市)、JR四国予讃線「真土第一(愛媛県西予市)、えちぜん鉄道三国芦原線「太郎丸1号」(福井県坂井市)の5カ所では5年間に2回事故が起きていました。関東鉄道とJR四国によると、北大宝8は1種へ格上げ、真土第一は廃止されています。一方、長野電鉄や上田電鉄、えちぜん鉄道は「廃止を検討したが、(交差する道路が)私道で利用者と折り合いがついていない」「周辺住民の理解が得られず、廃止に至っていない」などとしています。未解消の4種踏切でも、鉄道各社が自動車通行を禁止する看板を設置したり、地元自治体と廃止の協議をしたりしているケースが多くあります。ただ、地元の同意を得るのには時間がかかる上、1種への格上げは地方の中小鉄道を中心に「経営面で事業者単独では難しい」(長野電鉄)という声も上がっています。三江線_03 posted by (C)きんちゃん2018年3月末で廃線になった三江線。2017年8月に撮った写真。甍街道から三江線_02 posted by (C)きんちゃんJR7社で1500カ所超第4種踏切はJR7社の鉄道路線上にも多くあります。国土交通省の資料によると、2017年3月末時点で7社の路線に計1516カ所あり、全国の54%を占めます。路線上の4種踏切が最も多いのはJR西日本で479カ所。JR東日本393カ所、JR九州240カ所と続きます。16年度までの5年間に4種踏切で起きた死傷者事故件数も、JR西管内で12件、JR東とJR九州で各9件ありました。JR西は事故が起きた踏切のうち2カ所を廃止、5カ所を第1種へ格上げしました。JR東も2カ所を廃止、2カ所を格上げしており、「廃止困難箇所は1種化や規制強化などの協議を進めている」としています。踏切道改良促進法では、国交省が指定した4種踏切を1種へ格上げする場合、国が費用の半額~3分の1を補助する仕組みがあります。ただ、JR各社はこの制度の対象外です。廃線によって4種踏切が廃止となるケースもあります。13年6月に軽乗用車とJR北海道の列車が衝突、乗用車の2人が死傷した北海道木古内町の4種踏切は、14年5月に江差線の廃線に伴い廃止されました。広島県三次市で軽トラックが列車と接触し、1人が負傷したJR西の4種踏切も、三江線廃線により廃止となりました。「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年5月21日付掲載姫新(きしん)線・真庭市の「朝日神社」踏切は1種に格上げってことで良かったですが、三江線の踏切は線そのものの廃線で解消って寂しいですね。えちぜん鉄道などの中小鉄道へは国がしっかり支援。JR各社は、西日本・東海・東日本などは自力で、九州・四国・北海道などへの国の支援で。早期に4種踏切を1種へ。

2018年05月21日

コメント(0)

-

日本年金者組合 神戸市中央区写真クラブ会員募集中

日本年金者組合 神戸市中央区写真クラブ会員募集中作品の鑑賞 posted by (C)きんちゃん年金者組合神戸市中央区支部の写真クラブ。久しぶりに集まって、写真を持ち寄り批評しあいました。持ち寄った作品_01 posted by (C)きんちゃん持ち寄った作品の数々。日本年金者組合は活動3分、楽しみ7分。楽しみながら撮影しています。持ち寄った作品_02 posted by (C)きんちゃん持ち寄った作品_03 posted by (C)きんちゃん持ち寄った作品_04 posted by (C)きんちゃん写真クラブの会員募集中。※年金者組合に加入されることが条件です。また、年金者組合中央区支部は、6月4日(月)から9日(土)まで、東神戸診療所の待合室の一角をお借りして「作品展」を行います。絵手紙や古布、絵画、切り絵、川柳などとともに「写真クラブ」も出品します。ぜひ、観に来てくださいね。

2018年05月20日

コメント(0)

-

平和美術協会会員展にも出展した川瀬風子さんの小品展へ

平和美術協会会員展にも出展した川瀬風子さんの小品展へ川瀬風子作品展案内 posted by (C)きんちゃんお葉書をいただいて、年金者組合の写真クラブの会合の帰りに立ち寄りました。川瀬さんご本人ともお話しができて嬉しかった。2016年の平和美術協会の会員展。最後に、「戦争はあかん」の寄せ書きを紹介している。それが川瀬風子さんの作品。戦争はあかん posted by (C)きんちゃんふるもと珈琲店 posted by (C)きんちゃん湊川神社の西側のふるもと珈琲店で、5月26日まで開催中。川瀬風子作品展_02 posted by (C)きんちゃんすてきな作品の数々です。静かだけど、躍動感があふれます。川瀬風子作品展_03 posted by (C)きんちゃん川瀬風子作品展_04 posted by (C)きんちゃん川瀬風子作品展_05 posted by (C)きんちゃん川瀬風子作品展_06 posted by (C)きんちゃん川瀬風子作品展_07 posted by (C)きんちゃん川瀬風子作品展_01 posted by (C)きんちゃん面白い。「の」の字。ふるもと珈琲店のランプ posted by (C)きんちゃんランプシェードも素敵な喫茶店です。

2018年05月19日

コメント(0)

-

神戸のHAT脇浜の団地でも紫陽花が咲きだしています!

神戸のHAT脇浜の団地でも紫陽花が咲きだしています!HAT脇浜 あじさい咲きだす_01 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 あじさい咲きだす_02 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 あじさい咲きだす_03 posted by (C)きんちゃんHAT脇浜 あじさい咲きだす_04 posted by (C)きんちゃんこの紫陽花は、真っ青に咲く洋あじさいです。HAT脇浜 あじさい咲きだす_05 posted by (C)きんちゃんこれからの時期、日曜版の配達が楽しみです。

2018年05月18日

コメント(0)

-

始めよう スロージョギング② さあ、にこにこペースで

始めよう スロージョギング② さあ、にこにこペースで「走る」と聞くと、まず何をイメージされますか?多くの方は、走ると聞くや否や、嫌な顔をされます。みなさんは、心の奥で「走る」=「きつい」という固定観念にとらわれていないでしょうか?東京オリンピックでメダルを目指す選手は、時につらいトレーニングが必要になるでしょう。一方、私たちの健康づくりには「つらい運動」が必要ない、という研究成果が多数報告されています。●安全で続けやすい運動が健康に良いことは、皆さんよく乙存じです。しかし、健康作りに最適な運動の強さについては、十分に周知されていません。ここでいう「最適な運動の強さ」とは、安全で効果的、かつ継続しやすい運動の強さのこと。まさに「にこにこペース運動=スロージョギング」が当てはまります。「にこにこペース」はその名の通り、楽しく笑顔を保てるペースで行う運動です。にこにこペースは運動負荷が軽いため心臓への負担が少なく、さらに継続して行うことで、体重や内臓脂肪の減少、体力の高進、高血圧・糖尿病・脂質異常症など生活習慣病の改善が大いに期待できます。にこにこペース運動は高血圧学会、動脈硬化学会などの運動療法ガイドラインにも採用されています。重要なポイントは、走るペースにあります。私たちはそのペースを紹介する際に、「笑顔が保てる・おしゃべりができる最大のペース」と伝え、実際に3~4分間にわたり実践してもらいます。もし4分後に息が上がっていた場合は、ペースが速く失敗の証しです。高齢者や運動不足の方は、まず歩くスピードでジョギングをしてみましょう。若い方や体力に自信のある方は、6~10キロ/時でのペースで試してみては?●1日15分を目標にこれから始める方は、1日15分を目標に。距離は短くてもよいです。慣れてくれば30分に伸ばします。多忙で1日にまとめて30分も時間が取れない方は、例えば1回5分を6回行うなど、小分けしても大丈夫です。効果は同等か、むしろ近年では運動時間を分けて行う方が健康増進に有効である、という研究結果が散見されます。決まりごとは、笑顔が保てるペースでのジョギングです。どんなにゆっくりでも、歩いている人に抜かれても気にしません。どんな時でも笑顔を忘れずに。(福岡大学スポーツ科学部)(第2土曜掲載)「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年5月12日付掲載息が上がらない程度、おしゃべりができる程度でジョギング。1回で5分ぐらいでOK!歩いている人に抜かされても気にしないって良いですね。

2018年05月16日

コメント(0)

-

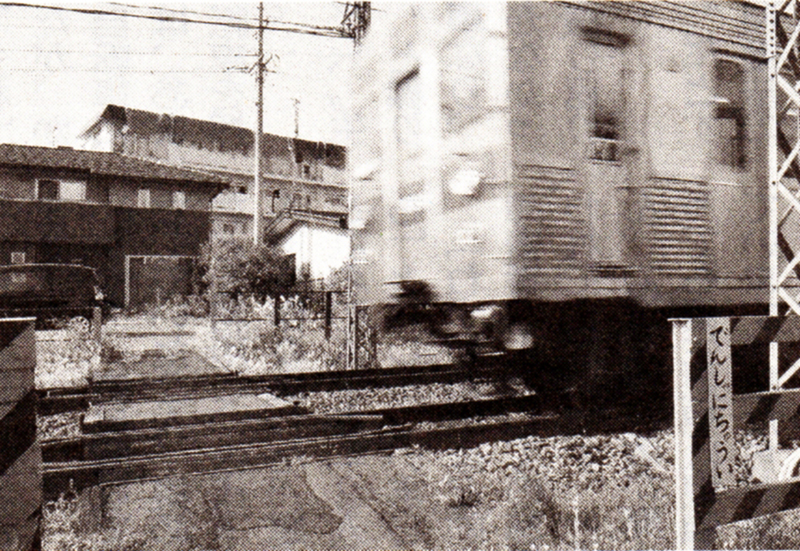

水星探査機 10月打ち上げ 「教科書変える発見を」 2015年到着 日欧共同

水星探査機 10月打ち上げ 「教科書変える発見を」2015年到着 日欧共同日欧が共同で取り組む水星探査計画「ベピ・コロンボ」の探査機2機が今年10月、南米の仏領ギアナからアリアン5ロケットで打ち上げられます。太陽に最も近く、地球からの観測や探査機の派遣が難しい水星は謎に満ちた存在。研究者は「教科書が書き換わる発見があるはず」と2025年末の到着を楽しみにしています。水星を周回する磁気圏探査機(MMO)の想像図(JAXA提供)水星太陽系第1惑量。岩石でできた地球型惑星で、直径は約4880キロと太陽系の惑星で最小。公転周期は約88日、自転周期は約59日。大気はほとんどなく、昼の表面温度は400度を超え、夜はマイナス160度になります。1974~75年、米探査機マリナー10号が初の接近観測に成功。2011年には米探査機メッセンジャーが周回軌道に投入され、約4年間観測を続けました。ベピ・コロンボ日欧共同の水星探査計画。初の水星探査機マリナー10号に貢献したイタリアの天文学者ジュゼッペ・コロンボの愛称にちなみます。日本が担当する水星磁気圏探査機(MMO)と、欧州の水星表面探査機(MPO)の2機で構成。イオンエンジン推進ユニットなどと結合され、水星に向かいます。今年10月に欧州のアリアン5ロケットで打ち上げられ、2025年12月に水星周回軌道に投入。約1年をかけMMOが水星の磁気圏や大気、プラズマなどを、MPOが表面の組成などを精密に観測します。水星は直径約4880キロ。大きさは地球の5分の2程度で、月のように内部まで冷え切っていると考えられてきました。ところが、地球のような磁場や火山活動の跡があることが分かり、内部には今も溶けた金属核が存在すると推定されるようになりました。他の地球型惑星では太陽から離れるほど多くなる揮発性元素が、水星には火星並みにあることも判明。最初から太陽系の最も内側にあったわけではなく、より外側で誕生したとの仮説も唱えられています。計画では日本が開発した磁気圏探査機(MMO)と欧州の表面探査機(MPO)を水星を回る楕円(だえん)軌道に投入。MMOは磁場を詳しく計測し、磁場を生む金属核など内部の構造や成分を調べます。MPOは水星の地形や鉱物の組成などを精密に調べます。日本側の科学観測責任者を務める村上豪・宇宙航空研究開発機構(JAXA)助教は「大気がない水星には、生まれたての地球型惑星の情報が残されている。地球がどうやって今の状態になり、火星や金星と異なる姿になったのかを知る重要な手掛かりにもなる」と話します。太陽系の外では近年、水星のように恒星のすぐ近くを回る地球型惑星が見つかっています。水星を詳しく知ることは、こうした太陽系外惑星に生命が存在する可能性を調べることにつながります。村上さんは「第2の地球があるのか、人類は孤独なのかという謎にも切り込める探査だ」と意気込みを譜っています。「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年5月14日付掲載小惑星「リュウグウ」へ向かう探査機・はやぶさ2の様に、スイングバイを何回も繰り返して水星に向かうのですね。水星の磁気と表面の状態を詳しく調べることに期待。

2018年05月15日

コメント(0)

-

六甲高山植物園へヒマラヤの青いケシに会いに、クリンソウも

六甲高山植物園へヒマラヤの青いケシに会いに、クリンソウも 【5月12日】六甲ガーデンテラス 眺める_01 posted by (C)きんちゃん午前中に、薄手のセーターをクリーニングに出したり、バイクのオイル交換を済ませて、六甲高山植物園へ。駐車場がいっぱいだというので、最初に六甲ガーデンテラスに行って食事。眺めがよかった。六甲ガーデンテラス 眺める_02 posted by (C)きんちゃんガーデンテラス 六甲アイランド posted by (C)きんちゃん六甲高山植物園 湿生植物区 posted by (C)きんちゃん食事を済ませて六甲高山植物園へ。やはり駐車場はいっぱいで、ひとつ下のオルゴールミュージアムの駐車場を案内された。そこから歩いて3分ぐらいだ。ヒオウギアヤメ posted by (C)きんちゃん池のほとりに咲く、ヒオウギアヤメ。カキツバタ posted by (C)きんちゃんカキツバタ。リクニス・フロス・ククリ posted by (C)きんちゃんリクニス・フロス・ククリ池の水草 posted by (C)きんちゃんロックガーデンの草花 posted by (C)きんちゃんロックガーデンに入っていきます。六甲高山植物園と青空 posted by (C)きんちゃんヒマラヤの青いケシ_01 posted by (C)きんちゃんお目当てはヒマラヤの青いケシ。ヒマラヤの青いケシ_02 posted by (C)きんちゃんヒマラヤの青いケシ_03 posted by (C)きんちゃんヒマラヤの青いケシ_04 posted by (C)きんちゃんクロユリ_01 posted by (C)きんちゃんそのほかにも高山植物がたくさん。クロユリ。クロユリ_02 posted by (C)きんちゃん手前は、シコタンソウです。シコタンソウ posted by (C)きんちゃんシコタンソウ。チングルマ posted by (C)きんちゃんチングルマ。ベニバナエゾチチコグサ posted by (C)きんちゃんベニバナエゾチチコグサミヤマオダマキ posted by (C)きんちゃんミヤマオダマキ。コマクサ_01 posted by (C)きんちゃんそして、高山植物の女王・コマクサ。コマクサ_02 posted by (C)きんちゃんクリンソウ posted by (C)きんちゃんそして、湿性区にはクリンンソウが咲き乱れていました。クリンソウとリュウキンカ posted by (C)きんちゃんクリンンソウとリュウキンカ。リュウキンカ posted by (C)きんちゃんクリンソウ 散策 posted by (C)きんちゃんみなさん、思い思いに散策していました。

2018年05月14日

コメント(0)

-

ストレスとのつきあい方⑦ 自分の怒りのくせを知る

ストレスとのつきあい方⑦ 自分の怒りのくせを知るみなさんは、最近、イライラしたり、怒ったりした経験はありますか。怒りやイライラは自然な気持ちですので、必要があれば怒ってもよいのです。しかし、気持ちを爆発させて相手を不快にさせてしまったり、自分が後悔することになると、自分も相手もストレスが大きくなってしまいます。今回は怒りやイライラを正しく理解し、上手につきあう工夫を紹介します。感情のコップ自分のこころの中にコップを持っているとイメージしてください。そのコップには、毎日の生活で感じるさまざまな感情(不安、悲しい、つらい、疲れたなど)がたまっていきます。コップがいっぱいになり、何かきっかけがあると、怒り、イライラの感情があふれ出るといわれています。怒り、イライラが生じたら、次のことを意識してみましょう。まず、自分が冷静になるまで、何かを言ったり行動を起こすことはやめましょう。数を数える、その場を離れるなどして、イライラしている対象から意識をそらしましょう。自分を落ち着かせてくれるフレーズ(「大丈夫、落ち着こう」など)をこころの中で唱えたり、リラックスできるようにイメージや深呼吸をしてみましょう。一番大切なポイントは、怒りに任せて行動しないということです。怒りの感情が高まっているときには、まずは気持ちを落ち着かせて、それから原因を考え、対処しましょう。原因をさぐる自分の怒り、イライラと上手につきあうためには、自分の怒りのくせを知ることが大切です。どんな状況だったのか、怒ったときにどんな行動をとったのか、どういう結果になったかについて記録してみましょう。コップいっぱいにたまっているさまざまな感情について振り返ることも、原因や対処を考える上で役に立つかもしれません。イライラしやすいことに困っていたAさんの場合、自分の怒りのくせを記録したところ、「疲れがたまるとイライラしやすくなる」ことが分かりました。そうならないための工夫として、「上司と仕事の期限を決めたうえで取りかかるとよい」「早めに寝る」など、貝体的な対処に気づくことができました。怒り、イライラに備え、普段から意識して練習できるといいですよ。自分なりのイライラへの対処法を見つけて、上手につきあえるといいですね。次回は「リラクセーション」についてお話しします。こちらも、怒り、イライラへの対処に効果的ですので、あわせて読んでみてください。森優貴(代々木病院臨床心理士)「しんぶん赤旗」日曜版 2018年4月29日・5月6日合併号掲載思い通りに行かない時や、気分を害する事を言われた時。イライラしたり、カチンときたり…。誰にでもある事だと思います。

2018年05月13日

コメント(0)

-

ストレスとのつきあい方⑥ 良い睡眠でこころも健康

ストレスとのつきあい方⑥ 良い睡眠でこころも健康今朝の目覚めはいかがでしたか?ぐっすり眠り、すっきり起きられましたか?毎日の睡眠が大切であることは、みなさんご存じの通りです。睡眠不足や不眠が病気のリスクを高め、生活や仕事に影響することが分かっています。また、ストレッサーに対するストレス反応として、寝つきが悪くなるなど睡眠の問題が出ることもあります。みなさんも、仕事が大変な時期に、気になってぐっすり眠れなかったり、早めに目が覚めてしまったりした経験があるかもしれません。睡眠に関する病気や睡眠問題の原因は、多種多様です。仕事のストレスが原因になっていることもありますし、他の身体疾患が原因の事もあります。習慣か病気か睡眠のことでお困りの場合は、習慣の問題か病気かを区別して対策をたてることが大切です。睡眠の問題が長引き、習慣を変えるなどの工夫をしても変わらない場合には、医療機関を受診することをお勧めします。では、習慣が問題の場合、どのようなことに気をつければ良いか考えてみましょう。不眠で困っている方によくある習慣を表1の左に挙げます。あてはまるものはありますか?▽①について…眠れず悶々(もんもん)とする時間が長いと不眠は悪化します。寝つきやすい時刻は体内時計で決まっています。▽②について…長い昼寝をすると睡眠欲求が減ります。▽③について…飲酒すると寝つきやすくなりますが、深い睡眠が減ってしまいます。これらに対し、表1の右のように切り替えることが不眠の改善に有効です。習慣になっているパターンを変えることは、初めのうちはなかなかうまくいかないかもしれませんが、少しずつでも試してみてくださいね。良い睡眠を得るための9力条(表2)をご紹介します。ちょっとした生活習慣が意外と睡眠に影響しています。みなさんの生活習慣・睡眠習慣はいかがでしょうか?【睡眠を悪化させる睡眠習慣】①眠れないけど横になって休んだり、眠れそうもない時間に眠ろうとする②長すぎる昼寝③眠るためにお酒を飲む【こう切り替える】①少し遅く寝て、少し早く起きる、寝室やベッドの上ではスマホを見るなど睡眠以外のことをしない(眠れないまま横になる時間は短くする)②昼寝は20分以下にする③眠るための飲酒は控える【表2】良い睡眠を得るための9か条①定期的に運動しよう②寝室を快適にして光や音が入らないようにしよう③寝ている間、寝室を快適な温度に保とう④規則正しい食生活をして、すきっ腹で寝ないようにしよう⑤夜に水分をとりすぎないようにしよう⑥カフェインの入ったものは減らそう⑦寝酒は避けよう⑧特に夜は喫煙を避けよう⑨昼間の悩みを寝床に持っていかないようにしよう記録をつける睡眠について気になることがある場合は、第3回(4月1日号)で紹介したセルフモニタリングをすることも大切です。日々の就寝・起床時間、熟睡度といった項目について記録し、特徴や変化を確認することができます。ストレスが睡眠に影響していそうな場合には、睡眠習慣の改善に加え、ストレッサーへの対処を考えて実行してみましょう。睡眠は身体とこころの健康を支えています。この機会に普段の睡眠を振り返り、習慣を見直してみてくださいね。三浦文華(代々木病院臨床心理士)「しんぶん赤旗」日曜版 2018年4月22日付掲載やはり適度な運動は、快適な睡眠に良い効果があり。そして、仕事や暮らしでトラブルがあっても、「寝る時は寝る」と割り切って寝る事です。

2018年05月12日

コメント(0)

-

吹屋ふるさと村 ベンガラの里を散策

吹屋ふるさと村 ベンガラの里を散策 【5月5日】吹屋ベンガラの街並み_01 posted by (C)きんちゃん「吹屋ふるさと村」町並みの由来(国選定重要伝統的建造物群保存地区)標高550mの山嶺に塗込造りベンガラ格子の堂々たる町家が建ち並んでいるのは、江戸時代から明治にかけて中国筋第一の銅山町に加えて江戸後期からベンガラという特産品の生産がかさなり、鉱工業地として大いに繁昌したからである。幕末から明治にかけて吹屋はむしろ「弁柄の町」として全国に知られていた。しかも吹屋街道の拠点として、銅や中国山地で生産される砂鉄、薪炭、雑穀を集散する問屋も多く、備中北部から荷馬の行列が吹屋に続き、はたご屋、飲食店の立ち並ぶ山間の市場町として吹屋は繁昌していた。これらの銅や鉄、弁柄は吹屋から更に荷馬に負わされ成羽へ運ばれ、成羽から高瀬舟で玉島港に集められ、そこから上方や西国へ輸送されたのである。江戸時代から成羽や玉島の繁栄は、吹屋の鉱工業に負うところが大きいといわれている。吹屋ベンガラの街並み_02 posted by (C)きんちゃん当時の俗謡に吹屋よいとこ金吹く音が聞こえますそえ窓坂え吹屋よいとこ金掘るところ掘れば掘るほど金がでるこれらの俗謡は当時の状況を唄ったものである。吹屋ベンガラの街並み_03 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_04 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_05 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_06 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_07 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_08 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_09 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_10 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館 posted by (C)きんちゃんその中で、最初に郷土館に入りました。例の共通券で入館OK!この家は、弁柄窯元片山浅治郎家の総支配人片山嘉吉(当時吹屋戸長)が分家され、明治7年頃より企画し本家の材木倉より良材を運び(当時、片山家は職業柄千余町歩の山持なり)、石州の宮大工、島田綱吉の手により、明治12年3月完成されたものです。当時の模様が最もよく保存されているので、当主片山恵資氏に請い、郷土館としています。間口5間、奥行16間、中級の商家の定形で、店より通り庭で母屋の奥に味噌蔵、米蔵を配し、母屋の採光のため中庭をとっています。土台と外側の柱はすべて栗の角材を使い、縁敷居は桜の巨材を使っています。この家の特徴は、木組は巨材を使い、細部は巧緻というほかなく、ことに座敷の書院まわりは、生漆と弁柄で塗り上げそれぞれに飾り金具を用いている。専門家も「これ程の良材と大工の手のそろった家は世に少ない。」と感嘆しています。吹屋 郷土館室内_01 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館室内_02 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館室内_03 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館室内_04 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館室内_05 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館室内_06 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館室内_07 posted by (C)きんちゃん吹屋 郷土館土蔵 posted by (C)きんちゃん郷土館の土蔵。吹屋 旧片山家住宅 posted by (C)きんちゃん続いて、斜め向かいの旧片山家住宅。同じ共通券で入館OK。宝永4年(1707)にはじまったとされる吹屋の弁柄生産は、宝暦11年(1761)頃に緑礬を原料とする製法が確立されて本格化しました。早くから弁柄製造を手がけた片山家(胡屋)は、窯元として弁柄仲間の株を永く保ち、大塚・広兼・長尾家とともに苗字帯刀を許されるまでになりました。安政2年(1855)には緑礬の製造にも乗り出して、最盛期には3つの工場を経営し、その製品は建材や家具の塗料、陶磁器や漆器の顔料として国内に広く流通しました。しかし、昭和26年に緑礬の生産が途絶えると、弁柄製造は次第に衰退します。その後も合成された硫酸鉄を原料として生産が続けられましたが、片山家は昭和46年(1971)に弁柄屋を廃業、その3年後には田村家も弁柄工場を閉鎖して、260年余りにわたり一世を風靡した吹屋弁柄はその幕を閉じました。旧片山家住宅は、平成14年に所有者から成羽町(現高梁市)へ寄贈を受け、重要伝統的建造物群保存地区の中核的な建物として、平成15年から平成21年まで保存修理を行いました。全ての保存修理の完了を機に、平成22年4月から全体を公開しています。片山家は、宝暦9年(1759)の創業以来、200年余りにわたって吹屋弁柄の製造・販売を手がけた老舗です。その家屋は、弁柄屋としての店構えを残す主屋とともに弁柄製造にかかわる付属屋が立ち並ぶ「近世弁柄商家の典型」として高く評価され、平成18年12月、国の重要文化財に指定されました。赤い石州瓦で葺かれた二階建(一部三階建)の主屋は江戸時代後期に建てられた後、江戸時代末に仏間、明治時代には座敷が増築され、片山家が弁柄商いによって隆盛していく様を今に伝えています。また、通りに面した外観は、一階に腰高格子を飾る袖壁や繊細な出格子を配し、二階を海鼠壁で仕上げるなど、吹屋の町並の中でもひときわ意匠を凝らしたつくりとなっています。内部は、一階を店舗や接客の場にあて、二階を寝室や物置に使用しています。接客の場である座敷には、銘木かふんだんに用いられるとともに、美しい電灯や見事な欄間、優れた意匠をもつ釘隠や襖の引き手などにも見られます。また通り土間に面した店の間や台所などは、当時の商家のたたずまいをよく伝えています。このように旧片山家住宅は吹屋弁柄が栄えた江戸時代後期~明治時代の屋敷構えをよく残しており、吹屋の歴史的な町並景観を語る上で欠くことのできない存在と言えるでしょう。旧片山家 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅室内_01 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅室内_02 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅室内_03 posted by (C)きんちゃん欄間の意匠も凝っています。吹屋 旧片山家住宅室内_04 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅室内_05 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅室内_06 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅室内_07 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅土蔵_01 posted by (C)きんちゃん片山家の土蔵。吹屋 旧片山家住宅土蔵_02 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅土蔵_03 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅展示_01 posted by (C)きんちゃんそして片山家の展示。ベンガラの商品のラベル。吹屋 旧片山家住宅展示_02 posted by (C)きんちゃん箱帳。吹屋 旧片山家住宅展示_03 posted by (C)きんちゃんベンガラのサンプル。吹屋 旧片山家住宅展示_04 posted by (C)きんちゃんベンガラの生産工程を紹介。吹屋 旧片山家住宅展示_05 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅展示_06 posted by (C)きんちゃん吹屋 旧片山家住宅展示_07 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの街並み_11 posted by (C)きんちゃん昼食は、スープカレーのお店。つくしです。散策に入った時は準備中でしたが、昼食どきは席待ち状態。1人だったので、座ることができました。スープカレーの店 いろり_02 posted by (C)きんちゃん頼んだのは、ビーフのスープカレーとアイスコーヒー。スープカレーの店 いろり_01 posted by (C)きんちゃん【スープカレーの食べ方】スプーンにライスをよそって、スープカレーに漬けてお召し上がりください。西江邸の道 posted by (C)きんちゃんベンガラの里の最後は、ちょっと離れた西江邸です。駐車場に車と停めて坂道を登ります。西江邸_01 posted by (C)きんちゃんここも、広兼邸と同じように豪邸です。西江邸_02 posted by (C)きんちゃん西江家住宅 posted by (C)きんちゃん岡山県高梁市成羽町はかつて赤色顔料のベンガラ生産で知られた地で、江戸期には長く天領がおかれた。西江家はベンガラの製造販売で名を馳せた旧家であり、郡中惣代庄屋として地域を治めた。その邸宅は代官御用所も兼ね、威風堂々たる館構えである。国登録有形文化財。西江家は江戸期の正保4年(1647)にベンガラ製造に着手したといわれる。その100年後には本山鉱山を開抗し、銅採掘の副産物である磁硫化鉄鉱石からベンガラ製造の中間生成物・ローハ(緑礬)の量産化に成功。ベンガラは地域の一大産業に発展した。西江家住宅は、中世の山城を思わせる石垣の上に建ち、敷地は3000坪、江戸期創建の主屋・郷蔵や明治期創建の裏座敷があり、部屋数41間、160畳にのぼる。石州瓦葺き、総二階建ての主屋は出雲の石州宮大工が1705年から約25年余かけて建設したとされる。代官御用所だけに許された5間続きのしつらえ、表側には江戸幕府から巡検使を迎えた式台のある本玄関、銀行の役割を担った銅勘定所の御用部屋、西江家当主が地域の軽犯罪を裁いた簡易白洲があり、欅・檜・松・黒柿・桜・栗・紅葉・秋田杉・北山杉・黒檀・紫檀といった高級材を多用した堅牢かつ重厚な普請で、床の間や長押などベンガラやベンガラ煤塗りで彩られている。ベンガラには防虫・防腐作用もあることから構造材にも塗られ、今日まで建造物の維持に効力を発揮してきた。主屋裏側は家人の居住部分のため、通り玄関の土間にベンガラ格子戸を設置して公私の区別をつけているのも特徴的である。又、主屋に隣接する手習い場で番頭が子供たちに読み書きを教えた。また、飢饉に備えて里人救済用の米や麦、稗や粟を郷蔵に備蓄するなど、郡中惣代庄屋として地域の人々とともに生きる姿勢がうかがえる。西江家住宅は江戸期から昭和に至るベンガラ産業の拠点のひとつであり、地域文化と深く関わった歴史を今に伝える貴重な住宅である。また、代々の当主が受け継ぎ、今なお居住している。西江邸 母屋_01 posted by (C)きんちゃん西江邸の母屋。西江邸 母屋_02 posted by (C)きんちゃん西江邸 庭園_01 posted by (C)きんちゃん西江邸の庭園。西江邸 庭園_02 posted by (C)きんちゃん西江邸 庭園_03 posted by (C)きんちゃん西江邸 母屋裏手_01 posted by (C)きんちゃん母屋の裏手。西江邸 母屋裏手_02 posted by (C)きんちゃん西江邸 土蔵_01 posted by (C)きんちゃん西江邸の土蔵。西江邸 土蔵_02 posted by (C)きんちゃん西江邸 展示_01 posted by (C)きんちゃん土蔵の中の展示です。西江邸 展示_02 posted by (C)きんちゃん西江邸 展示_03 posted by (C)きんちゃん西江邸 母屋入口 posted by (C)きんちゃん最後に母屋に入っていきます。西江邸 母屋室内 posted by (C)きんちゃん吹屋ベンガラの里を存分に楽しみました。

2018年05月11日

コメント(0)

-

吹屋ふるさと村 まずは周りのベンガラ館から

吹屋ふるさと村 まずは周りのベンガラ館から 【5月5日】ベンガラ館 posted by (C)きんちゃんまずはベンガラ館へ。吹屋ふるさと村 共通券 posted by (C)きんちゃん高梁市と同じように、ここでも吹屋ふるさと村周遊券を買いました。弁柄(ベンガラ)は江戸中期(宝永4年、1707年)全国ではじめて吹屋で生産されて以来、江戸末期、明治、大正と大いに繁昌を続け、吹屋町並みの基礎をつくりました。このベンガラ館は、明治の頃の弁柄工場を当時の姿に復元したものです。往時、この谷合いには弁柄工場が4か所ありました。吹屋を繁栄させた弁柄産業も、昭和47年の銅山の閉山に続いて昭和49年にその製造を終えました。■弁柄(ベンガラ)とは別名紅殻とも云う。酸化第2鉄(Fe2O3)を主成分とする赤色の無機顔料である。ベンガラの名は、インドのベンガルに由来しているといわれる。朱とともに最も古くから用いられた赤色顔料である。吹屋の弁柄は吉岡銅山との関係が深く、銅山の捨石である磁硫鉄鉱(硫化鉄鉱)から偶然発見されたといわれる。■緑礬(ローハ)とは緑礬は弁柄の直接の原料である。緑礬の原料は鉱山から掘り出される磁硫鉄鉱であり、緑礬工場で加工製造される緑色の結晶体である。■弁柄の用途漆器用、陶磁器用、建築用、ゴム配合用、ペイント用、製紙用、製瓦用、印刷インキ用、燐寸用、皮革用、研磨用、染織用、その他ベンガラのつくり方 posted by (C)きんちゃん【弁柄のつくり方】1、釜場室緑礬をよく乾燥して焙烙(ホーロウ)に少量ずつ盛り、それを200枚前後土窯の中に積み重ね松の薪で700℃位の火力にて1日~2日焼くと赤褐色の焼キができます。2、水洗碾臼室焼キを水洗碾臼(ひきうす)室に運び、水を加えかきまぜる方法で粗いものと細かいものに分けます。それをより細かくするために水車を動力とした石臼で碾きます。3、脱酸水槽室含まれている酸分をぬくために脱酸水槽室に送り、きれいな水を入れてかきまぜる方法を数10回から100回位繰り返して酸をぬきます。(ベンガラと水は絶対に溶け合わないので時間がたてばベンガラは沈殿し、酸の溶けたうわ水を捨てるという方法です。)4、干棚酸のぬけたものを干板にうすくのばして干棚の上に並べ天日乾燥をします。それが製品の弁柄(ベンガラ)です。昔はそのままのものを板流しと呼んでおりました。又トンコという篩(ふるい)にかけてけし状にしたものもありました。ベンガラ館 展示_01 posted by (C)きんちゃんベンガラ館 展示_02 posted by (C)きんちゃん釜場室。焼キの工程です。ベンガラ館 展示_03 posted by (C)きんちゃんベンガラ館 展示_04 posted by (C)きんちゃんベンガラのそもそも論。ベンガラ館 展示_05 posted by (C)きんちゃんベンガラ館 展示_06 posted by (C)きんちゃん水洗碾臼室。焼キをより細かいものに…ベンガラ館 展示_07 posted by (C)きんちゃんベンガラ館 展示_08 posted by (C)きんちゃん脱酸水槽室。水に酸を溶かして、ベンガラの酸を抜きます。笹畝坑道 入口 posted by (C)きんちゃん次に、吉岡銅山 笹畝坑道に行きました。吉岡銅山 posted by (C)きんちゃん吉岡銅山の断面図。公開されている笹畝坑道はその端の方です。笹畝坑道のあらまし吉岡(吹屋)銅山は、大同2年(807年)に発見されたと伝えられ、古書に備中の産物に関する記載があるが、吹屋の銅山としての記録は、戦国時代尼子氏(あまごし)と毛利氏の争奪戦以来、江戸時代初期一時、成羽藩の支配下にあったが、大部分の間は、天領(てんりょう)幕府直轄地で代官の支配下で稼いでいた。長い歴史のなかで繁栄期は、次の三期であった。時代 経営者継続年数元禄年間(1690)泉屋(住友)35年享保~天保年間(1716~1842)福岡屋(大塚)2回で107年明治~昭和年間(1873~1930)三菱(岩崎)57年江戸時代の採掘は手掘りで、鉱区も少範囲であったが、坑内の排水が非常に困難であり水抜坑道を掘りぬいた時期が繁栄していた。明治以後三菱金属(株)の経営となり、附近の小山を吸収合併し、自家発電所を設け、削岩機を使い清錬等の作業を機械化し日本で、初めて洋式溶鉱炉を造り、日本三大鉱山の一つとなった。この鉱山は笹畝(ささうね)と称し、支山(しざん)であったが、後年は地下で本坑道(坂本)と連絡している。ここでは、黄銅鉱、磁硫鉄鉱(硫化鉄鉱)が産出された。特に江戸時代にはこの地から馬の背にのせて成羽町下原の総門まで運ばれ、高瀬舟に積んで玉島港まで行き、海路を利用し大阪の銅役所へ運ばれていた。笹畝坑道 坑道内部_01 posted by (C)きんちゃん坑道の内部に入ります。笹畝坑道 坑道内部_03 posted by (C)きんちゃん笹畝坑道 坑道内部_04 posted by (C)きんちゃん笹畝坑道 坑道内部_06 posted by (C)きんちゃん笹畝坑道 坑道内部_02 posted by (C)きんちゃん江戸時代の坑内作業を再現していました。笹畝坑道 坑道内部_05 posted by (C)きんちゃん笹畝坑道 出口 posted by (C)きんちゃん笹畝坑道の出口です。広兼邸 眺望_01 posted by (C)きんちゃん次に、広兼邸に行きました。広兼邸 眺望_02 posted by (C)きんちゃん広兼邸 posted by (C)きんちゃん広兼氏は大野呂の庄屋で、同家2代元治が享和、文化の頃小泉銅山とローハ(ベンガラの原料)製造を営み巨大な富を築き、二階建ての母屋、土蔵3棟、楼門、長屋、石垣は文化7年(1810年)の建築で庭園には水琴窟が設けられており、規模、構造とも雄大な城郭を思わせる構えで今もそのままに当時の富豪を偲ばせている。邸宅の向かいには明治初期、天広神社が建てられ、広兼個人の神社として祭られていた。社務所もあり、境内には花木が植えられ、池・築山がつくられ、形の変わった石燈籠数基がおかれ、狛犬もあり、全体的には庭園風となっており衆楽園と呼んでいる。離れは大正の建築でお茶室、化粧部屋、客間、風呂等をそなえたお座敷で、当主の結婚式に一度使用しただけで以後は使用されていない。映画「八つ墓村」のロケが昭和52年と平成8年の二度にわたりおこなわれ、全国に放映された。広兼邸 母屋_01 posted by (C)きんちゃん広兼邸の母屋。広兼邸 母屋_02 posted by (C)きんちゃん広兼邸 室内_01 posted by (C)きんちゃん母屋の室内。部屋は下から眺めるだけで、室内には上がれませんでした。広兼邸 室内_03 posted by (C)きんちゃん広兼邸 室内_04 posted by (C)きんちゃん離れの座敷。広兼邸 室内_02 posted by (C)きんちゃん下女の部屋のあるところ。いちよう畳の部屋でしたが、同じ使用人でも女性はかなり冷遇されていたようです。広兼邸 土蔵_01 posted by (C)きんちゃん広兼邸の土蔵。種類分けでいくつもありました。広兼邸 土蔵_02 posted by (C)きんちゃん広兼邸 土蔵_03 posted by (C)きんちゃん広兼邸 土蔵展示_01 posted by (C)きんちゃんその土蔵の中の展示。なかなかの美術品です。広兼邸 土蔵展示_02 posted by (C)きんちゃん広兼邸 楼門_03 posted by (C)きんちゃん広兼邸の楼門は、まるでお城の楼門のようでした。広兼邸 楼門_02 posted by (C)きんちゃん広兼邸 楼門_01 posted by (C)きんちゃんそしていよいよ本格的に、吹屋ベンガラの里に向かいます。最初は、吹屋小学校。吹屋小学校_01 posted by (C)きんちゃん残念ながら改修工事中で、見ることが出来ませんでした。吹屋小学校_02 posted by (C)きんちゃん吹屋小学校_03 posted by (C)きんちゃん吹屋 屋根瓦_01 posted by (C)きんちゃん吹屋小学校から、吹屋の本通りに戻る途中。吹屋の屋根瓦です。吹屋 屋根瓦_02 posted by (C)きんちゃんそして吹屋のふるさと村を歩きました。

2018年05月10日

コメント(0)

-

備中高梁 次は山城・備中松山城へ

備中高梁 次は山城・備中松山城へ 【5月4日】城見橋駐車場まで渋滞 posted by (C)きんちゃん城見橋公園駐車場まで、長蛇の車の列…備中松山城 シャトルバス posted by (C)きんちゃん鶴見橋からふいご峠の駐車場まではシャトルバス。連休中など混雑する時期は、マイカーは鶴見橋まで。代わりにシャトルバスが運行しています。備中松山城シャトルバス券 posted by (C)きんちゃん往復で400円です。備中松山城 登る_01 posted by (C)きんちゃんふいご峠の駐車場でシャトルバスを降りて、備中松山城の天守までは約700m。山道を歩きます。備中松山城 登る_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 登る_03 posted by (C)きんちゃん降り口は二通りあるみたい…備中松山城 登る_04 posted by (C)きんちゃん備中松山城 登る_05 posted by (C)きんちゃんさらに急な坂道へ…備中松山城 石垣_01 posted by (C)きんちゃんそれでも、石垣が見えてくると天守は近い。歩く足にも力が入ります。備中松山城 石垣_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 石垣_03 posted by (C)きんちゃん備中松山城 石垣_04 posted by (C)きんちゃん備中松山城 石垣_05 posted by (C)きんちゃん備中松山城 白壁_01 posted by (C)きんちゃん天守の手前の白壁です。備中松山城 白壁_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 天守閣_01 posted by (C)きんちゃんそして、いよいよ天守閣。備中松山城市街地の北端にそびえ、「おしろやま」の愛称で市民に親しまれている「臥牛山(標高約480m)」。北から、「大松山」・「天神の丸」・「小松山」・「前山」の四つの峰からなり、西から見た山容が、草の上に伏した老牛の姿に似ているとして、「老牛伏草山」とか「臥牛山」などと呼ばれ、備中松山城はその頂を中心に全域に及んでいます。現在、一般に「備中松山城」と呼ばれる程この、内の小松山の山頂(標高約430m)を中心に築かれた近世城郭を指し、天守の現存する山城としては随一の高さを誇ります。城内には天守、二重櫓、土塀の一部が現存し、昭和25年に重要文化財の指定を受けています。また平成9年には、これら重要文化財を中心に、本丸の正面玄関ともいえる本丸南御門をはじめ、東御門、腕木御門、路地門、五の平櫓、六の平櫓、土塀などが史実にもとついて復元されました。さらに傷みが進んだ天守も平成15年には保存修理が行われて現在に至っています。備中松山城の歴史この城の歴史は古く、鎌倉時代の延応2年(1240)に有漢郷(現在の高梁市有漢町)の地頭に任ぜられた秋庭三郎重信により臥牛山のうちの大松山に砦が築かれたことに始まります。その後、小松山に移り、城の縄張りは時代とともに変化しますが、なかでも天正2年(1574)に起こった「備中兵乱」時は、「砦二十一丸」と呼ばれた出丸が築かれていたことが記録として残っており、臥牛山全域が一大要塞となっていたことが、うかがえます。当時の城主であった三村氏が滅んだ後も、毛利氏の東方進出の拠点として、またさらに毛利氏が防長二国に退いてからも、備中国奉行として赴任していた小堀正次・政一(遠州)父子により修改築がなされるなど、備中の要衝としての役割を担っていたようです。以降、池田氏、水谷氏、安藤氏、石川氏、板倉氏と城主が変わり明治維新を迎えますが、現存する天守などは天和3年(1683)に水谷勝宗により修築されたものと伝えられています。備中松山城 天守閣_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 天守横から posted by (C)きんちゃん横からの天守。備中松山城 天守閣_03 posted by (C)きんちゃんそして天守閣に登ります。ここでは、4館共通券が必要。備中松山城 天守閣内部_01 posted by (C)きんちゃん天守閣の内部。これは囲炉裏です。備中松山城 天守閣内部_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 天守閣内部_03 posted by (C)きんちゃん備中松山城 天守閣狭間 posted by (C)きんちゃん天守の狭間から迫りくる敵に鉄砲を…備中松山城 天守閣展示 posted by (C)きんちゃん以前の鯱瓦。備中松山城 天守から鬼がわら_01 posted by (C)きんちゃん今の城の瓦。備中松山城 天守から鬼がわら_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 天守から城下を posted by (C)きんちゃん天守から城下を臨む…備中松山城 二重櫓へ posted by (C)きんちゃん二重櫓が特別公開中でした。備中松山城 二重櫓 posted by (C)きんちゃん天守の傍の二重櫓。備中松山城 二重櫓からの眺め_01 posted by (C)きんちゃんその二重櫓からの眺め。天守閣が邪魔になって城下は見えません。備中松山城 二重櫓からの眺め_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 二重櫓からの眺め_03 posted by (C)きんちゃん備中松山城 二重櫓から天守_03 posted by (C)きんちゃん二重櫓から天守閣を見ます…備中松山城 二重櫓から天守_01 posted by (C)きんちゃん備中松山城 二重櫓から天守_02 posted by (C)きんちゃん備中松山城 城下の眺め_01 posted by (C)きんちゃん城に登り降りの途中で撮った城下の眺めです。備中松山城 城下の眺め_02 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 田園風景_03 posted by (C)きんちゃんその日に泊った宿は吉備中央町、鷺の巣温泉・湯本屋旅館。田園地帯が広がるのどかなところ…吉備中央町 田園風景_01 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 田園風景_02 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 田園風景_04 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 田園風景_05 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 川の流れ_01 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 川の流れ_02 posted by (C)きんちゃん吉備中央町 川の流れ_03 posted by (C)きんちゃん湯本屋旅館_01 posted by (C)きんちゃん泊った湯本屋旅館です。湯本屋旅館_02 posted by (C)きんちゃん湯本屋旅館_03 posted by (C)きんちゃん鷺の巣温泉の由来鷺の巣温泉 posted by (C)きんちゃんぬるぬるのアルカリ性泉で、良い温泉でした。湯本屋旅館 池の鯉 posted by (C)きんちゃん旅館には鯉が泳ぐ池も…湯本屋旅館 室内_01 posted by (C)きんちゃん泊った部屋は広かった。早めに予約したからかな…湯本屋旅館 室内_02 posted by (C)きんちゃん湯本屋旅館 夕食 posted by (C)きんちゃん美味しい食事。夕食です。湯本屋旅館 朝食 posted by (C)きんちゃん朝食。湯本屋旅館 調度品_01 posted by (C)きんちゃんその旅館の調度品の数々…湯本屋旅館 調度品_02 posted by (C)きんちゃん湯本屋旅館 調度品_03 posted by (C)きんちゃん湯本屋旅館 調度品_04 posted by (C)きんちゃんお世話になりました!さて、5月5日は、高梁市の吹屋地区・ベンガラの里に向かいます。

2018年05月07日

コメント(0)

-

連休で旅行 備中高梁へ まずは町並み散策

連休で旅行 備中高梁へ まずは町並み散策 【5月4日】紺屋川散策_01 posted by (C)きんちゃん高梁市観光駐車場に車を停めて、紺屋川沿いを歩きます。朝10時前だったので、駐車場は余裕で停めれました。紺屋川散策_02 posted by (C)きんちゃん紺屋川散策_03 posted by (C)きんちゃん紺屋川散策_04 posted by (C)きんちゃん紺屋川散策_05 posted by (C)きんちゃん日本の道100選です。紺屋川散策_06 posted by (C)きんちゃん高梁キリスト教会堂 posted by (C)きんちゃんその川沿いに、高梁キリスト教会堂があります。郷土資料館_01 posted by (C)きんちゃんまずは、郷土資料館へ。以前の高等国民学校の校舎を使っています。高梁4館共通券 posted by (C)きんちゃん4館探訪共通券を買いました。通常1300円が900円でOK郷土資料館_02 posted by (C)きんちゃん郷土資料館 展示_01 posted by (C)きんちゃん郷土にかかわる貴重な資料がたくさん展示されています。郷土資料館 展示_02 posted by (C)きんちゃん郷土資料館 展示_03 posted by (C)きんちゃん郷土資料館 展示_04 posted by (C)きんちゃん郷土資料館 展示_05 posted by (C)きんちゃん郷土資料館 展示_06 posted by (C)きんちゃん2階は講堂になっていました。郷土資料館 展示_07 posted by (C)きんちゃん頼久寺_01 posted by (C)きんちゃん次は、JR伯備線を渡って頼久寺へ。頼久寺沿革天柱山安国頼久禅寺は、臨済宗永源寺派に属し、その草創は不詳であるが、暦応2年(北朝年号1339年)足利尊氏が再興して備中の安国寺と号した。当時、中国より帰朝して備中備後路を巡錫中の寂室元光禅師(正燈国師)を迎請して、開山第一祖とした。後に永正年間(1504年)松山城主上野頼久公が大檀越となり寺観を一新し大永元年逝去したので、頼久の二字を加えて安国頼久寺と寺号を改称した。尚、当山御本尊は、聖観世音菩薩で備中西国第五番の札所であり、昭和60年3月に開創された瀬戸内観音霊場第十三番の札所である頼久寺_02 posted by (C)きんちゃん頼久寺_03 posted by (C)きんちゃん頼久寺庭園_01 posted by (C)きんちゃん頼久寺にはツツジの咲く立派な庭園があります。庭園慶長5年(1600年)小堀新助正次が、備中国に一万石余を領したが、慶長9年に逝去したので一子作助政一(遠州)が遺領を継いだ。その頃の松山城は備中兵乱後で非常に荒廃していたため遠州は頼久寺を仮の館とし、またよく本寺を外護され、元和5年(1619年)までこの地にいた。本庭園はその頃の遠州の作庭になるもので、蓬莱式枯山水庭園で愛宕山を借景し、白砂敷の中央に鶴島、後方に亀島の二つの低い築山状の島を置いて石を組み、書院左手の山畔に沿ってサツキの大刈込みで青海波を表現した庭園である。鶴島は三尊の石組を中心に周囲をサツキの刈込みで中島景観を表現し、亀島は亀の姿を具象的に表現している。又、山畔のサツキ一植の大海波を表現する大刈込みは、園内最も優れた美的景観を示している。このような築庭様式は、桃山から江戸初期に好まれたもので、現在まで旧態のまま保存されていることは、歴代城主の帰依の念篤きことと、歴代住職の愛山の念深きことによるものであって、遠州作庭中の傑作庭園と称せられており、昭和49年国の名勝(庭園)に指定された。尚、自筆の禁札他遺愛品数点が保存されており、別に暦応2年12月西念勧進による石灯籠がある。頼久寺庭園_05 posted by (C)きんちゃん頼久寺庭園_06 posted by (C)きんちゃん頼久寺庭園_07 posted by (C)きんちゃん頼久寺庭園_03 posted by (C)きんちゃんこちらは、裏庭の方です。頼久寺庭園_04 posted by (C)きんちゃん頼久寺 灯ろう posted by (C)きんちゃん暦応2年12月の銘のある石灯ろう頼久寺 書_01 posted by (C)きんちゃんなかなか粋な書もありました。頼久寺 書_02 posted by (C)きんちゃん石火矢町散策_01 posted by (C)きんちゃんすこし歩いて、石火矢町ふるさと村へ。石火矢町散策_02 posted by (C)きんちゃん石火矢町散策_03 posted by (C)きんちゃん武家屋敷 旧埴原家_01 posted by (C)きんちゃん共通券で入れる、武家屋敷 旧埴原家へ。武家屋敷 旧埴原家_02 posted by (C)きんちゃん武家屋敷 旧埴原家_03 posted by (C)きんちゃん武家屋敷 旧埴原家ベンガラの壁_01 posted by (C)きんちゃんいくつかの部屋の壁はベンガラでした。武家屋敷 旧埴原家ベンガラの壁_02 posted by (C)きんちゃん武家屋敷 旧埴原家火燈窓 posted by (C)きんちゃん床の間の横の、火燈窓武家屋敷 旧埴原家蟇股 posted by (C)きんちゃん入り口の鴨居の上の蟇(かえる)股武家屋敷 旧折井家_01 posted by (C)きんちゃんそして、すぐ近くの旧折井家武家屋敷 旧折井家_02 posted by (C)きんちゃん武家屋敷 旧折井家_03 posted by (C)きんちゃん武家屋敷 旧折井家台所 posted by (C)きんちゃん台所武家屋敷 旧折井家庭園 posted by (C)きんちゃん庭園武家屋敷 旧折井家資料館 posted by (C)きんちゃん土蔵の中は資料館。徳川家康から与えられた領地の記載。お抹茶のおもてなし posted by (C)きんちゃん旧折井家の前の広場で、抹茶の無料おもてなしをやっていました。高梁市 本町通り_01 posted by (C)きんちゃん突き当りを川沿いに左へ下りて、伯備線を渡り、本町通へ。高梁市 本町通り_02 posted by (C)きんちゃん高梁市 本町通り_03 posted by (C)きんちゃん高梁市 本町通り_04 posted by (C)きんちゃん商家資料館 池上家_01 posted by (C)きんちゃん商家資料館 池上家。醤油づくりのお店でした。商家資料館 池上家_02 posted by (C)きんちゃん商家資料館 池上家_03 posted by (C)きんちゃん商家資料館 池上家_04 posted by (C)きんちゃん高梁市 古い町並み posted by (C)きんちゃん駐車場の近くの古い家。高梁市街角の祠_01 posted by (C)きんちゃんそして、町のいたるところに祠がありました。高梁市街角の祠_02 posted by (C)きんちゃん高梁市街角の祠_03 posted by (C)きんちゃん駐車場内のうどん屋さんで「ぼっかけうどん」。駐車券にお店のスタンプを押してもらうと、駐車料金が1時間値引き。2時間半停めて200円余り。安かった。さて、いよいよ備中松山城へ。

2018年05月06日

コメント(0)

-

ストレスとのつきあい方⑤ “自分助け”たくさん持つ

ストレスとのつきあい方⑤ “自分助け”たくさん持つみなさんは、ストレスを感じたとき、どのような自分助けをしていますか?自分のストレス(ストレッサー、ストレス反応)に対して行う意図的な対処(自分助け)のことを「コーピング」といいます。今回は、このコーピングについて詳しく紹介します。「コーピング」ストレスへの対処というと、気分転換やストレス解消をイメージしやすいかもしれません。もちろん、これらもコーピングです。しかしコーピングは、もっと広い概念であり、自分助けのための行動は、すべてコーピングになります。(図)ストレスに強い人って、どんな人でしょうか?ストレスに強い人の特徴を調べた研究では、ストレスに強い人は、コーピングを“たくさん持っていること”、そして“複数のコーピングをバランスよく使い分けていること”が分かりました。そうなのです。ストレスに強い人は、状況にあわせて、さまざまな種類のコーピングを上手に使い分けているのです。コーピング上手になれば、誰でもストレスにしなやかに対応できるようになります。みなさんも、コーピング上手を目指しませんか?【コーピング(自分助け)の具体例】問題を解決する・問題点を書き出して整理する・上司に相談する・同僚に分担をお願いするダラダラしてみる・録画していたドラマをみる・まんが・寝る・ネットサーフィンリラックスする・ストレッチ・マッサージ・アロマ・温かいお茶をゆっくり飲む・夜空をながめて深呼吸するひらきなおる・「あの人のせいだ」と考えてみる・「まあいっか」とあきらめる・「やるしかない!」とはらをくくるだれかと交流する・愚痴をこぼす・SNSでつながる・ランチや飲みに誘う楽観的に考えてみる・良い面を探してみる・「OK!なんとかなる!」と自分に言ってみる何かに没頭する・紙を細かくちぎる・冷蔵庫の整理・どこまでも走る・泳ぐリストを書く今回は誰でもコーピング上手になれる「My(マイ)コーピングリストづくり」を紹介します。Myコーピングリストの作り方【ステップ①】ふだん自分が使っているコーピングを書き出してみましょう。自分の使いやすいコーピングを知っていると、ストレスを感じた時に対処しやすくなります。【スデッブ②】新しいコーピングを追加してみましょう。コーピングは「質より量が重要!」といわれています。日常の中でできるちょっとしたコーピングを、たくさん見つけましょう。「○○さんならこんな時どうするかな?」という感じで、友人や尊敬する人、映画や小説の登場人物を想像しながら考えてみるのも楽しいですよ。ふだんのコーピングを使ってもつらさが続く場合には、新しいコーピングを試してみることでうまくいく場合があります。【スデップ③】書き出したリストをお気に入りのカードや便せんに書いたり、スマホのメモに保存したりして、持ち歩きましょう。そして、ストレスを感じたらチャンスです!リストから選んで実践し、効果を観察しましょう。観察を続けると、「このストレスにはこのコーピングが効果的かも!」と、自分なりの使い方のコツがつかめてきますよ。大澤ちひろ(代々木病院臨床心理士)「しんぶん赤旗」日曜版 2018年4月15日付掲載イルカの歌に「明日(アスタ)にゃ間に合うな」ってのがありますが…「頭が疲れたら 心が望んだらそんな時はHasta manana(アスタ・マニャーナ)世界中の誰にでも 時は流れる…追われっぱなしの毎日 同じ仕事の繰り返し気がつきゃ言葉もきつくなるそんな時はHasta manana(アスタ・マニャーナ)そんな事 自分のせいじゃないよ…心を少しだけ旅人にしようよ」ニャー、ニャーって猫の様に気軽に生きましょうね。

2018年05月03日

コメント(0)

-

Windows10のSpring Creators Update いよいよ始まる

Windows10のSpring Creators Update いよいよ始まるバクが見つかったという事で、公開が遅れていたWindows 10のSpring Creators Update。日本時間で5月1日。いよいよダウンロードができるようになった。アップデートが終わった後の設定画面。「Fall Creators Update」の時と特に変わっていない。表示がちょっとこじんまりした感じになった。OSのバージョンは、1709から1803になった。作業のプレイバックができるなどと、機能強化が言われているが、見た目で大きく変わったのは、「Windows Defender」の機能強化だ。黄色の警告のでている「アカウントの保護」をクリックると、「Windows Hello」を使用してログインするように促される。僕のPCでは生体認証はできないのでせめて「PIN」でログインするようにする。今のパスワードを入力。「PIN」は数字だけでもOKなのですが、他のPCとフォルダを共有しているので、今までと同じパスワードを設定しました。「PIN」の設定をすることで、「アカウントの保護」の黄色の警告が消えました。おなじ「Windwos Defender」で「デバイスのセキュリティ」も機能強化。CPUが危険なコードを実行しないかチェックするようです。使い勝手がよくなったのが「集中モード」。作業中にWindowsが余計な通知をしないようにしてくれます。アップデート後は、既定のプログラムや自動再生がリセットされるので、改めて設定しなおす必要があります。いろいろ面白い機能もありそうなので、早くアップデートしてみましょうね!

2018年05月02日

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 何か手作りしてますか?

- ハムスターの革人形を作る その136

- (2025-11-15 19:50:44)

-

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-15 21:27:42)

-