2018年09月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

花隈駅のバリアフリー工事 西改札が広くなった

花隈駅のバリアフリー工事 西改札が広くなった花隈駅 入口工事 posted by (C)きんちゃん壁が取っ払われ、柵だけになった。8月3日。花隈駅 西改札広々_01 posted by (C)きんちゃんそれから2か月近く経った9月28日。左側にあった柵が取っ払われて広くなった。花隈駅 西改札広々_02 posted by (C)きんちゃん9月29日。さらに、改札が左に移動。窓口前に台のようなものが。いずれ、自動改札でない出入り口ができるのかな。

2018年09月30日

コメント(0)

-

カラスっておもしろい③ 知恵者 道具をつくる

カラスっておもしろい③ 知恵者 道具をつくる杉田 昭栄さて、先週までは、カラスの子育てのほほえましい親子の姿、また自然界の中で命を育む困難へ直面する姿を紹介した。先週の駅構内に営巣したカラスの雛はなんとも切ない結果になってしまったが、似た状況になっても逆に「やった、やっぱり知恵者」と思うくらい、うまく子を育てることもある。これは、自然豊かな河川の中州で観察したカラスの親子の話である。写真1 成長して空を飛べるようになった子ガラス写真2 貯食するカラス子を見捨てず巣立ちが近い子ガラスが嵐で全部巣から振り落とされた。飛翔力がまだない育ちの時期であった。中州だから犬猫の心配はない。子ガラスたち4羽は中州の草むらに身を隠し生きている。親ガラスは地上の子をちゃんと見守るのである。子ガラスがまだまだ生きる生命力があると思えば、親ガラスは見捨てるどころか、地上の子ガラスにセッセと餌を運ぶ。こうして、餌を運ばれた雛ガラスは少しずつ力をつけ、まずは低い枝に飛び移り、さらに力がつくと、次の高い枝に飛び移る。(写真1)親も、逆境に落ちた子を見捨てず、少しずつ力のつく段階に合わせて高い枝へと徐々に誘導するのである。前回あまりにも残念なことを書いたので、こんなことも多くあることを伝え、育ったカラスの賢さに話題を変える。カラスの知的な行動として道路にクルミを置き車に礫かせて殻を割る行為、余分な餌を隠して保存する貯食する行為などが知られている。(写真2)一方、外国では餌の昆虫を穴から引き出す道具をつくる、カレドニアガラスも広く知られている。実はこのカラス、嗜のとどかない器の水面に浮かんでいる餌を器の水かさを上げ餌にたどり着くことや、針金でフックをつくり、それで餌を吊り上げる思考もできる。(図1、2)さて、外国のカラスばかりでなく日本のカラスの知力について著者の研究室が行った実験で紹介していく。図1 シリンダーに重りを入れ水かさを上げ、餌を取ろうとしているカラス図2 針金の先端を曲げて作った“道具”で筒の中のモノを引っ張り上げるカラス人の顔の一部を隠してカラスが認識できるかを実験顔写真の識別著者らは顔写真の識別実験を行うことが多い。したがって、顔写真AさんとBさんや他の顔写真の識別ができることは、さまざまな機会で紹介している。本稿では、目や口など顔の一部をマスキングしても識別ができたことを紹介する。マスキングしない場合は、10回試行中で9~10回は餌の入っている正解の顔写真を選べたことは当然である。ところが、一度覚えると、マスキングしても、10回試行中で9~10回は餌の入っている正解の写真を選ぶことができるのである。このように顔の部分的な情報からカラスが判断するポイントとして目と鼻、あるいは口と目など考えられるが、組み合わせを含めこの研究は現在も進行中である。面白いことに、写真のように6組の写真の組み合わせのうちで顔を3分割した最後の組み合わせでは、学習が成立しなかった。このことから、各部位とともに輪郭などの要素も識別情報には重要と考えられる。人間の顔を認識するかどうかは、アメリカガラスでも報告されている。たとえば、カラスに攻撃的な人の顔については直接攻撃された経験を有するカラス以外に、同じ地域のカラスや攻撃されたカラスの子にも、その人が有害であることが認識されるのである。こうしてみると、認識からコミュニケーション、さらには論理的思考で道具を考えるなど、カラスの知的行動は生態学、動物行動学の面から見てもまだ奥が深い。(宇都宮大学名誉教授)(金曜掲載)「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年9月21日付掲載カラスは、道具を使ったり、マスキングした人間の顔を見分けたり、かなり賢いのですね。

2018年09月29日

コメント(0)

-

父親の緊急入院で故郷の岩国へ 病院のすぐそばの川沿いに彼岸花

父親の緊急入院で故郷の岩国へ 病院のすぐそばの川沿いに彼岸花岩国の彼岸花_01 posted by (C)きんちゃん岩国の彼岸花_02 posted by (C)きんちゃん岩国の彼岸花_03 posted by (C)きんちゃん岩国の彼岸花_04 posted by (C)きんちゃん母親も、車で送り迎えの時に「奇麗な彼岸花だね」と言っていました。

2018年09月28日

コメント(0)

-

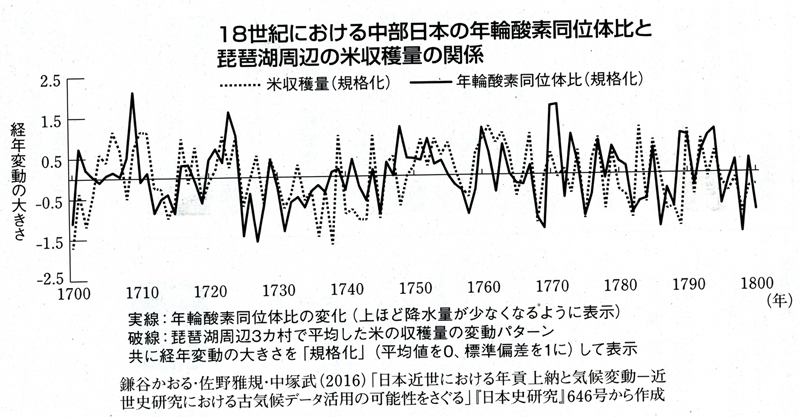

気候変動から見た日本の歴史 過去の降水量を正確に復元 環境変化に対応できる社会を探求

気候変動から見た日本の歴史過去の降水量を正確に復元環境変化に対応できる社会を探求気候変動に人間社会はどのように対処してきたか―。日本科学者会議愛知支部は1日、名古屋市内で、中塚武・総合地球環境学研究所教授を講師に「気候変動から見た日本の歴史-最新の古気候データを用いて」の講演会を開きました。その一部を紹介します。(松田繁郎)総合地球環境学研究所教授 中塚武さんの講演から中塚教授は、総合地球環境学研究所の「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」プロジェクトのリーダーです。「地球温暖化や水害が大題問題になるなかで、歴史学者や考古学者の多くは気候変動が社会にどんな影響を与えてきたかという議論を苦手としていました。過去に起きた大きな社会の変化の原因がわからないときに、気候変動が原因かと想像して古気候データと見比べてみても、ざっくりとした不正確な古気候データしか見当たらなかった」といいます。樹木の年輪使いデータ精度向上そこで、中塚教授たちは、樹木の年輪の「酸素同位体比」(注)を使った分析によって過去の降水量の詳細かつ正確な復元に成功。そのデータを歴史文書や考古資料と対比し、気候と社会との関係性が確認できるようになってきたといいます。データに表れた大きな気候変動の社会への影響が確認できない場合、従来なら、古気候データの方が信用できないとされてきました。「古気候データの精度が高まったことで、『なぜ、その社会は気候変動の影響を受けなかったのか?』、そのメカニズムを解明できるようになってきました。今、地球温暖化の問題に対し社会は十分に対応できていませんが、歴史の中には、なんらかの形で気候変動を乗り越え、影響を管理できる社会システムが存在している可能性がある」と指摘します。「気候や環境の変化に強い(弱い)社会とは何か」の探究への道が開けてきました。実線:年輪酸素同位体比の変化(上ほど降水量が少なくなるように表示)破線:琵琶湖周辺3カ村で平均した米の収穫量の変動パターン共に経年変動の大きさを「規格化」(平均値を0、標準偏差を1に)して表示鎌谷かおる・佐野雅規・中塚武(2016)「日本近世における年貢上納と気候変動―近世史研究における古気候データ活用の可能性をさぐる」『日本史研究』646号から作成(注)酸素には、重さの異なる同位体が3種類あり、重い酸素18の軽い酸素16に対する存在数の比を、同位体比と呼びます。晴れた日には葉から水が活発に蒸発し、軽い酸素16が優先的に蒸発するため、葉内水の酸素同位体比が高くなり、それが年輪に記録されます。鎌倉時代の紛争 江戸時代の収穫樹木の年輪分析から判明した過去の降水量の詳細な復元結果をもとに中塚教授たちは、鎌倉時代(1185~1333年)の「紛争」について気候変動の影響の検証を試みました。日本中世史研究者の故竹内理三氏が編集した鎌倉時代の古文書・金石文などの編年文書集である『鎌倉遺文』全体に占める、年ごとの「悪党」(鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて、秩序を乱すものとして支配者の禁圧の対象となった武装集団)の関連文書の割合を調べたところ、1260年以降、「悪党」の出現頻度と、夏の降水量との聞に相関関係があることがわかりました。数十年周期での降水量の大きな変動が、雨の多い時期に日本中に水害をもたらし、地域紛争を激化させ北ことを示唆しています。江戸時代の米の「収穫」についても気候変動との関係性を調べました。1700年から1800年にかけて琵琶湖沿岸部の3カ村の米収穫量(免定=実地検分の上、領主から村へ届く年貢の請求書)の平均と降水量の変動を比較したところ、「降水量の増大」による湖面水位の上昇が、水害を招いてきたことがわかったといいます。なぜ水害起こる 乾燥から湿潤に中塚教授は「ところで、水害はなぜ起こるのか」と問題提起をしました。「大雨が降るからだけではありません。大雨が降ったら水に漬かる場所に家や田んぼがあったからです。では、なぜ、そんな場所に家や田んぼをつくるのでしょうか?そこは、以前、水に漬からない場所だったからではないでしょうか」と述べました。そのうえで「水害は、降水量が多いことで起こるのではなく、降水量が変動し、乾燥気候が湿潤気候に変化することで起きるのではないか」との仮説を紹介しました。気候変動から見た日本の歴史の研究は日々、進展を見せています。「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年9月12日付掲載年輪酸素同位体の変化によって、800年前や300年前の気候変動が分かるんですね。鎌倉時代に悪党が反乱を起こしたのは、作柄が悪かったから。江戸時代の収穫と気候変動がピッタリ一致。なぜ、氾濫する場所に田んぼや畑があるのか?それは単純明快。作られたときは氾濫しない場所だったから。

2018年09月22日

コメント(0)

-

所用でひよどり台のしあわせの村に訪れるとお月見バージョンでした

所用でひよどり台のしあわせの村に訪れるとお月見バージョンでしたしあわせの村 お月見_03 posted by (C)きんちゃんしあわせの村 お月見_01 posted by (C)きんちゃんしあわせの村 お月見_02 posted by (C)きんちゃんしあわせの村 お月見_04 posted by (C)きんちゃんしあわせの村 お月見_05 posted by (C)きんちゃん月見草には2つあるとか。1つは、月夜に真白い可憐な花を咲かせ朝にはしぼんでしまう花。月下美人の様ですね。もう一つは、黄色い花を咲かせるオオツマヨイグサ。竹久夢二の「宵待草」で知られます。こちらの方も一夜花です。しあわせの村 秋バージョン posted by (C)きんちゃん最後にしあわせの村の宣伝を。夕食と朝食のセットでお安く泊まれる秋プラン。松・竹・梅と取り揃えているとの事。

2018年09月21日

コメント(0)

-

神戸高速鉄道 50年の歴史写真展

神戸高速鉄道 50年の歴史写真展高速神戸駅の改札内に写真が展示されていました。神戸高速50年_01 posted by (C)きんちゃん神戸高速50年_02 posted by (C)きんちゃん神戸高速50年_03 posted by (C)きんちゃん神戸高速50年_05 posted by (C)きんちゃん神戸高速50年_04 posted by (C)きんちゃんそのうちの何枚かをピックアップ。1968年(昭和43年)4月6日。湊川地下鉄線変更工事完成式典。神戸高速50年_06 posted by (C)きんちゃん(左)阪急神戸駅(現神戸三宮駅)から西へ工事中の神戸高速線。(右)1965年(昭和40年)9月、神戸高速・山陽乗り入れ工事。神戸高速50年_07 posted by (C)きんちゃん1968年(昭和43年)4月6日。開通祝賀列車 高速神戸駅。神戸高速50年_08 posted by (C)きんちゃん開業後、ホームに並ぶ阪神・阪急・山陽の車両。神戸高速50年_09 posted by (C)きんちゃん1968年(昭和43年)4月10日。高速神戸駅。神戸高速50年_10 posted by (C)きんちゃん(左上)1968年(昭和43年)4月6日。最終日の兵庫駅。(右上)1968年(昭和43年)4月6日。兵庫。(左下)1968年(昭和43年)4月6日。最終日の長田駅。(右下)1968年(昭和43年)4月6日。兵庫駅発最終西代行き。兵庫駅。神戸高速50年_11 posted by (C)きんちゃん新開地駅乗り入れに伴う地下線工事。三宮から高速神戸を経て山陽へ接続するための地下鉄工事だったのですね。映画「火垂るの墓」で主人公が亡くなるのが三宮らしき駅の地下のコンコースなので、戦前からあるのかと思っていたら、意外と新しいのですね。

2018年09月18日

コメント(1)

-

カラスっておもしろい② 巣立ち 育つまでに潜む危険

カラスっておもしろい② 巣立ち 育つまでに潜む危険杉田 昭栄先日、山口県で2歳の男の子が自宅近くで突然行方不明になり、3日後に無事発見され、日本中が「よかった」と思うニュースがあったのは、みなさんの記憶にあたらしいことと思う。運か早い者勝ち子どもは思いがけない行動をとり、危険とも直面する。今回は、命を繋ぐ水がある小さな沢にじっとしていたことが幸いしたとか。本当に良い意味での多くの偶然の巡り合わせで命が繋がっているのだと思う出来事であった。実は、カラスの観察をしていると、小さな命が育つ中には、今回のニュースと同様に思いがけない危険がある。カラスは一繁殖期に2~5個の卵を産む。先週は4羽の雛が育つ巣を紹介しているので数について多くは語らない。いずれにしろ親ガラスはひたすら餌運びや巣の手入れに余念がない。巣を見守る親/はばたくカラスの雛巣の子を見守る当然、一度にすべての雛を満たすほどの餌は運べない。たいてい1回で1羽の雛のおなかを満たしてやるだけの餌を運ぶのがせいぜいだ。親が餌を運んできた気配を感じると、雛たちはいっせいに大きく口を開きながら頭を持ち上げる。親から餌を口にいれてもらえるのは親が着巣したそばの雛など、その時の運か、早いもの勝ちのようなものだ。餌にあずかれなかったものは、がっかりしたかのように力なく頭をたれる。ところで自然の豊かな地方の町は餌を探すといっても生活生ごみが豊富に集中していない。それなりに餌を見つけるのに時間がかかるようである。このとき、どちらかの親が必ず巣を視界にいれて見守っている。したがって、巣は意外にどこからでも見えるような場所に作ることが多い。今回の場合も人工物に巣を作っているが、その位置は周囲の建物から見えるようで、親鳥は駅舎の屋上、近くのビルの屋上、電柱などから巣をよく見ている。当然のことであるが、カラスは子どもに携帯など持たせることもない。自らの感覚が子どもの様子を捉えられる範囲で行動し、子を見守っているのだ。こうして育った子ガラスに巣立ちの時期がやってくる。今回、観察しているカラスの子たちも、身丈をのばし、羽ばたきの真似をしだした。さらに、巣から出て作業橋を歩きまわることや陸橋の端から顔をだし、下の線路を覗きこむことを始めた。筆者は大きな不安を感じた。巣を出てウロウロする雛たち巣の下の線路を覗く雛たち線路の上に営巣実は、カラスは巣立ちが極めて下手な鳥であり、とんでもないことがよく起こる。飛翔力がまだないくせに飛びたがるのである。枝が無数にある大きな木に作った巣からなら落ちても下の枝につかまることもできる。しかし今回の場所は落ちたら電車が往来する駅構内の線路の上である。元気よくヤンチャに育っていそうな雛たちは、狭い作業橋の上をパサパサと羽ばたきの真似ごとをしながら歩き回る。状況は、相当に危険である。何時、線路に落下(たぶん雛たちは飛んだつもり)してもおかしくないのである。不安は的中した。1日間を置いて観察に行ったら4羽いるはずの雛が3羽しか確認できない。もしやと思い高架橋から降り、線路周辺の草むらを双眼鏡で探したら子ガラスの死体らしきものがあった。やはり、巣立ちを失敗したのである。実は、その後1週間で残る3羽も同じ運命をたどった。営巣場所が自然ほど包容力のある場所ではなかったのか、命はつながらなかった。あらためて、命が大きく育つまでの幸運を考えさせられるできごとであった。(宇都宮大学名誉教授)(金曜掲載)「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年9月14日付掲載都心部では鳥類で食物連鎖の頂点に立つカラス。そのカラスの世界でも雛どうしの生存競争が。カラスが巣立ちが苦手な鳥って知りませんでした。

2018年09月17日

コメント(0)

-

年金者組合の写真クラブの例会 会員拡大の宣伝物を作ろうと

年金者組合の写真クラブの例会 会員拡大の宣伝物を作ろうと写真の鑑賞_01 posted by (C)きんちゃん4か月ぶりの例会。通常は2か月に1回なのだが、2か月前は貴船の撮影で抜けているため。写真の鑑賞_02 posted by (C)きんちゃん写真の鑑賞_03 posted by (C)きんちゃん写真の紹介_01 posted by (C)きんちゃん持ち寄った作品の紹介。Fさんの作品。写真の紹介_03 posted by (C)きんちゃんNさんの作品。写真の紹介_04 posted by (C)きんちゃん写真の紹介_05 posted by (C)きんちゃんTさんの作品。写真の紹介_06 posted by (C)きんちゃん写真の紹介_02 posted by (C)きんちゃんKさんの作品。写真の紹介_07 posted by (C)きんちゃんこれらを活用して、写真クラブ入会お誘いのビラをつくります。

2018年09月16日

コメント(0)

-

カラスっておもしろい① 子育て 雄と雌が共同 優しく

カラスっておもしろい①子育て 雄と雌が共同 優しく杉田昭栄近頃、児童虐待とか育児放棄とかのニュースが報じられる。悲しさをこえ、悲惨でなんともやるせない気持ちになる。当事者の心理は筆者の推察をこえる複雑で深いものがあるのだろうから、そのことについて語るつもりはない。ここでは、筆者がつきあいの深いカラスの子育てをとおして、親の子への実直な関わりを考える。じつくりと観察カラスの巣の観察は、毎年に近い頻度で行っていたのだがここ数年は他の仕事の忙しさにかまけて遠ざかっていた。ところが、今年はじっくりカラスの巣を観察する機会に恵まれた。4月の中ごろ、まったく知らない方から電話がはいった。この時期、多くは、電話口にでなきゃよかったという内容が多い。例えば、カラスが家の庭木に巣をつくったので処理してほしいなど、有害鳥獣対策処理業者と間違えている感である。だから、その電話にも相当に用心しながら対応した。だが話をきいているうちに、何やら親切心が電話から伝わってきた。話は次のようである。カラスの巣の観察に恰好な場所があるとのこと。その場所は、宇都宮駅から東北線下り方面の三つ目、氏家駅の西口と東口を繋ぐ高架橋の脇についた作業用補橋とのことであった。高架橋の上から覗けるとのこと。カラスの巣は仰ぎ見ることが多く、上から覗ける場所なんて希である。毎日通うには少し遠いが、まずは電話の主と日程調整をして現場に出向いた。夫婦で子育てするカラスハシボソガラス駅前で電話の主Iさんと待ち合わせ。Iさんは、毎朝の散歩で巣の存在に気が付かれたとのこと。うれしそうに私をカラスが見える陸橋を渡るための階段の最上段まで案内してくれた。わざわざ、電話をくれただけのことはある。カラスの巣のなかがよく見えるのだ。種類はハシボソガラスである。大いにこの場所が気に入って1日おきに通うこととなった。おそらく、艀化して10日は過ぎている雛の頭部が四つみえる。巣の大きさは外枠60センチメートルくらい、中心の巣床という動物の毛など敷き込んで柔らかくなっているところが半径15センチメートルくらい。その巣床に4羽の雛が身を寄せ合っている。親鳥が餌を運んでくるのが待ちきれないとばかり大きな口を開き頸を持ち上げては、支えきれなくなり「カックン」頭をたれ巣に臥す。まだまだ頸を支え続ける力がないのである。4羽の頭がオルゴールの音色を打つ板金のように交互に頭を挙げては、「カックン」と頭をたれる姿は可愛い。高架の上の巣。中の様子がよく観察できる子どもの上に羽を広げて日陰をつくるきれい好きな鳥カラスの子育ては雄と雌の親が共同で行う。抱卵は雌が行うが、艀化後の育雛は共同である。15分間隔のときもあれば30分間隔のときもあるが、交代で雛の餌を探してくる。雛は大きな口を開け親がその口に餌を入れ込む。その後は雛の羽つくろい、巣の手入れと思われる仕草など忙しく動き回る。そして、雛がお尻を持ち上げ糞をしそうになると器用に雛の排泄口からまさに押し出され、落下寸前の糞をくわえとり、捨てに巣から飛び去る。だから、カラスの巣には糞がない。極めてきれい好きな鳥である。ところで野生の生き物にとっては、嵐や今年のような酷暑も受け入れていかなければならない。ある日差しの強い日、雌親は少し羽を大きく広げ日傘をつくり直射日光から雛を守っていた姿は、当たり前と思いつつも親鳥の優しさをつよく感じ、こうあれと、思わず人間界の悲しい子育てのことが脳裏に浮かんだ。 (宇都宮大学名誉教授)(金曜掲載)「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年9月7日付掲載ハシボソガラスといえば、街中に普通に暮らしているカラス。ガアガアといううるさい鳴き声に似合わず、意外ときれい好きなんですね。ヒナの糞が巣に落ちる前にくわえて外に捨てる。すごい技である。

2018年09月15日

コメント(0)

-

新しく買った富士通のLIFEBOOK AH53/B2 ファンがうるさいを解決

新しく買った富士通のLIFEBOOK AH53/B2 ファンがうるさいを解決価格.comのサイトでさんざんに言われている富士通のLIFEBOOK AH53/B2。ファンの音がうるさいと。ファンサイレント_01 posted by (C)きんちゃんファンサイレント_02 posted by (C)きんちゃんファンのうるささはBIOSの設定でかなり解消されました。3番目の「Advanced」の「Miscellaneous Configurations」の「Fan Control」を「Silent」に設定すればよし。規定では「Normal」になっています。ファンサイレント_03 posted by (C)きんちゃん規定では「Normal」ファンサイレント_04 posted by (C)きんちゃん「Silent」に設定すればよし。ファンサイレント_05 posted by (C)きんちゃん「Exit」で「Exit Saving Changes」を選択して「Enter」をクリックすれば、設定されます。再起動後は、ファンのうるさい音から解放されます。

2018年09月14日

コメント(0)

-

バイクのヘッドライトが切れた 早速交換です

バイクのヘッドライトが切れた 早速交換です昨日、バイクで家に帰っていると、バイクのヘッドライトが切れている事に気が付く。職場を出た時は点いていたから、途中で切れたわけだ。すぐにハイビームに切り替えて家まで帰った。バイク ヘッドライト交換_01 posted by (C)きんちゃん今日、早速バイク屋さんい行ってヘッドライトを交換してもらう。ビスを2本外すとカバーを開けられる。ランプの交換は簡単。切り欠きがあるので方向を間違えることはない。バイク ヘッドライト交換_02 posted by (C)きんちゃんこれで、早朝の新聞配達も安心だ。

2018年09月14日

コメント(0)

-

大阪ガス 4年ぶりの点検でした

大阪ガス 4年ぶりの点検でしたガスの定期点検_02 posted by (C)きんちゃんガスの定期点検_03 posted by (C)きんちゃんガスの定期点検_01 posted by (C)きんちゃんガスを使っているのは、お風呂、湯沸かし器、ガスコンロ、ガスファンヒーター。ガス漏れとか管の異常はありませんでした。一安心です。

2018年09月13日

コメント(0)

-

健康診断の聴力異常 詳しい検査で異常なし

健康診断の聴力異常 詳しい検査で異常なし健診結果 posted by (C)きんちゃん健康診断の聴力検査で左右とも1000Hzで異常がでた。昨年は左で1000Hzが異常。まずは行きつけの診療所で相談。ここでは検査できないので耳鼻咽喉科に行ってということに。なかむら耳鼻咽喉科_01 posted by (C)きんちゃんネットで調べて、職場から近くて通いやすいということで兵庫駅前のなかむら耳鼻咽喉科へ。なかむら耳鼻咽喉科_02 posted by (C)きんちゃん待合室では、小さな子どもを連れた若いママさんが多い。活気のある雰囲気です。なかむら耳鼻咽喉科_03 posted by (C)きんちゃん診療時間は、午前診が9:00~12:30、午後診が16:00~19:00。木曜日と土曜日が午後診休み。日曜・祝日はお休みです。耳鼻のどの病気 posted by (C)きんちゃん中待合室の壁に、耳鼻のどの病気についての説明が…まずは、耳、鼻、のどの中を簡単に目視。続いて詳しい聴力検査。1段目は、普通に波長を変えて右側、左側で検査。音が鳴っている間はボタンを押し続けて。2段目は、片方の耳でノイズを聞きながら右側、左側の耳の近くの骨の上に音を当てて検査。同じく音が鳴っている間はボタンを押し続けて。結果は、左右とも聴力に差はなく、加齢による聴力の減衰も少ない。年齢的によく聴こえている方ですよ。健診の時は、何かあったのかな?ということでした。無事、何もなくて安心しました。ところで、待合室にいる時、診察室の対話の内容が聞こえてくる。補聴器が聴きづらいのでより高価なものを買った方がいいのかという相談。今の補聴器の価格を聞くと3万~5万円ぐらい。コンピュータ制御なら15万円ぐらいであるが、そこまで買う必要はないとキッパリ。いまので充分だと。聞き取りづらいのは、話すスピードに関わる。大きい声でしゃべってもかえって聞き取りにくい。こつは、ゆっくり話すこと。家族や知人同士が、お互い配慮することが大事。私が今しゃべっている話し方も、特訓しているんです、と。これは職場のFさんにも配慮が必要だと思いました。

2018年09月12日

コメント(0)

-

パソコンをオークション用に再セットアップ Windows8からWindows10へ

パソコンをオークション用に再セットアップ Windows8からWindows10へ自宅のパソコンを買い替えたので、もともとのパソコンをオークションに出すために再セットアップした。まずは、リカバリDVDで再セットアップ。その後、メーカーのソフトウェアのアップデート。もともとのOSはWindows8アプリからWindow8.1失敗_01 posted by (C)きんちゃんアプリからWindows8.1へのアップデートを試みたが、WindowsUpdateから最新の更新プログラムをインストールしなさいとのメッセージ。Windows8更新 posted by (C)きんちゃんよって、Windowsのアップデートをする。なんと192個の更新プログラム。Windows8更新続き posted by (C)きんちゃん更新は2段階に及んだ。続きは、69個。アプリからWindow8.1失敗_02 posted by (C)きんちゃん改めて、アプリからWindows8.1へのアップデートをする。アプリからWindow8.1失敗_06 posted by (C)きんちゃんアプリからWindow8.1失敗_04 posted by (C)きんちゃんしかし、問題が発生したため、Windows8.1のインストールを完了できませんと…DVDからWindows8.1へ_01 posted by (C)きんちゃんそこで、マイクロソフトのサイトから、Windows8.1のイメージファイル(ISOファイル)をダウンロードします。DVDに書き込みします。DVDで、Windows8からWindows8.1へアップデートします。これならエラーがでずにアップデートできました。ダウンロードのURLはhttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8ISODVDからWindows8.1へ_02 posted by (C)きんちゃん再起動後、アップデートの処理が始まります。第1段階、設定しています…DVDからWindows8.1へ_03 posted by (C)きんちゃん第2段階、デバイスを準備しています。DVDからWindows8.1へ_04 posted by (C)きんちゃん第3段階、PCの設定を適用しています。DVDからWindows8.1へ_05 posted by (C)きんちゃん第4段階、その他の処理を実行しています。DVDからWindows8.1へ_06 posted by (C)きんちゃんオンラインに接続を確認。DVDからWindows8.1へ_07 posted by (C)きんちゃんアプリのインストールがされます。DVDからWindows8.1へ_08 posted by (C)きんちゃんDVDからWindows8.1へ_09 posted by (C)きんちゃんWindows8.1 posted by (C)きんちゃん無事、Windows8.1にアップデートされました。Windows10アップデート_01 posted by (C)きんちゃんWindows8.1へのアップデートが終わったら、次はいよいよWindows10へのアップグレード。Windows7やWindows8.1のPCをWindows10へアップグレードするためのツールをダウンロード。実行します。ダウンロードURLはhttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10Windows10アップデート_02 posted by (C)きんちゃんWindows10のメディアを作成中。Windows10アップデート_03 posted by (C)きんちゃんライセンス条項を確認。Windows10アップデート_04 posted by (C)きんちゃんWindows 10 Home をインストール個人用ファイルとアプリを引き継ぐWindows10アップデート_05 posted by (C)きんちゃんWindows10をインストール中。Windows10アップデート_06 posted by (C)きんちゃん再起動後、引き続き処理が続きます。数回再起動。Windows10アップデート_07 posted by (C)きんちゃんWindows10アップデート_08 posted by (C)きんちゃんWindows10 posted by (C)きんちゃん無事、Windows10にアップグレードされました。Windows10アップグレードしたPC posted by (C)きんちゃんWindows8からWindows10にアップグレードしたパソコン。オークションの落札を待ちます。

2018年09月11日

コメント(0)

-

スロージョギング⑥ 適度な運動で発汗機能を改善

スロージョギング⑥ 適度な運動で発汗機能を改善富賀裕貴・安方惇今年は全国的に記録的な猛暑が続き、熱中症に関する報道も相次いでいます。暑さや運動で体内に熱がこもり、過度に体温が上昇すると、脳に異常をきたし、意識障害が起きることがあるのです。特に高齢者では、皮膚で温度を感じる力や、発汗する力が鈍くなります。そのため、水分補給や室内温度の調節といった暑さへの対応が遅れ、熱中症につながりやすくなることがわかっています。では、この猛暑の中、運動(ジョギングやウオーキング)をすることは、ただの自殺行為なのでしょうか?●体温の上昇抑えるたとえば、30度近い気温の中でジョギングをすると、体温が著しく上昇します。すると、心拍数が上がって心臓が送り出す血液量が増え、血液がより多く皮膚をめぐっていきます。血液中の水分が汗となり、発汗する際に気化熱が奪われるため、体温の上昇を抑制する自動コントロールが働くのです。高温・多湿の環境で思い切ってスロージョギングをすると(もちろん短時間ですが)、1~2週間という短期間に体がその環境に適応して、発汗量が増え、熱中症にかかりにくくなります。この発汗機能の改善(体の冷却機能の改善)は、高齢者でも起こることがわかっています。このような身体の適応は、高温・多湿の環境でじっとしていても起こりにくく、ましてや冷房の効いた屋内にばかりいては体温調節機能が衰え、熱中症のリスクが増すばかりです。ヒトは身体を冷却するための機能として、皮膚に汗腺を持ちました。この冷却機能を持ったため、大昔の人々は強い日差しへの耐性をもち、長い距離を走り、狩猟することができたのです。●冷却機能の維持暑い夏はクーラーを効かせた部屋で過ごすのが当たり前になった今日、本来私たちが授かっている適応能力を働かせなくて済むようになりました。それゆえに、熱中症で死亡するという悲惨な事故が起きているともいえます。スロージョギングは身体の冷却機能維持にもつながるのです。ただし、高温多湿の状況でのスロージョギングは、脱水症状を起こしかねませんから、夏場に走る時はこまめな水分補給を忘れないようにしてください。もちろん無理は禁物。気温が異常に高い時間帯は避けて、スピードを控え、短時間にしましょう。(福岡大学スポーツ科学部)(第2土曜掲載)「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年9月8日付掲載夏は暑いからってエアコンの効いた部屋に居てばかりではいけないのですね。短時間のスロージョギングが、発汗機能を高めて暑さに耐えれる体をつくるのですね。

2018年09月10日

コメント(0)

-

台風21号は関西圏に甚大な被害をもたらしました 台風前の空と後の空

台風21号は関西圏に甚大な被害をもたらしました 台風前の空と後の空台風前の空_01 posted by (C)きんちゃん9月4日の朝。この日の午後にも関西圏に台風が到来するとは思えないような静かな空でした。台風前の空_02 posted by (C)きんちゃん台風21号は、4日の午後にかけて神戸市に上陸。関空が水没などありましたが、兵庫県内にも、神戸市東灘区や西宮市甲子園浜など甚大な被害を及ぼしました。秋の雲_01 posted by (C)きんちゃん6日の朝。何もなかったような秋の空です。秋の雲_02 posted by (C)きんちゃん

2018年09月06日

コメント(0)

-

スタジオ・ポノック 小さな英雄 観てきました!

スタジオ・ポノック 小さな英雄 観てきました!映画 小さな英雄 posted by (C)きんちゃんカニの兄弟の冒険ファンタジー「カニーニとカニーノ」。母と少年の人間ドラマ「サムライエッグ」。見えない男の孤独な闘いを映し出すスペクタクルアクション「透明人間」。の3つの短編映画のセットです。「カニーニとカニーノ」はサワガニ家族の物語。兄弟助け合って、いろんなことに挑戦。大きな魚に食べられそうになった時、川鳥が魚を食べて危機一髪。宮沢賢治の「やまなし」をモチーフにしていますね。「サムライエッグ」。卵アレルギーを克服していく親子の物語。卵アレルギーでなかったら、運動万能、成績優秀なのだが…乳歯も生え変わって、つねにプラス思考で生きていく母と少年。「透明人間」。ふつう透明人間というと、人にわからない間にいろんなことができるといいイメージだが。彼は、職場の同僚にも、コンビニの店員にも無視され、孤独な存在。だが、トラックにはねられそうになった乳母車に乗ったあかちゃんを救う。あかちゃんは透明人間にニッコリ微笑む。救いを感じさせます。それぞれ20分弱。3本合わせて58分。気軽に楽しめる映画です!

2018年09月03日

コメント(0)

-

新開地駅東口前にセブン銀行のATMが

新開地駅東口前にセブン銀行のATMが新開地駅 セブン銀行ATM posted by (C)きんちゃんセブン銀行のATM設置の案内。どこにできたのか探していたら…新開地駅 セブン銀行ATM_01 posted by (C)きんちゃんありました!新開地駅 セブン銀行ATM_02 posted by (C)きんちゃん自動販売機のとなりに設置。新開地駅 セブン銀行ATM_03 posted by (C)きんちゃん普通のATMと同じです。新開地駅 セブン銀行ATM_04 posted by (C)きんちゃんそれにしても、路上にATMとは。ちょっと無防備って感じです。

2018年09月02日

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1