2023年03月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

ベンジャミン・ザンダー「音楽と情熱」 ~『TEDトーク 世界最高のプレゼン術【実践編】』その1

『TEDトーク』(基礎編)に続いて、「実践編」を読み終わりました。と言っても、基礎編を読み終わったのは約1年も前ですが。こんなふうに、前に読んだ本の続編をとりあえず買っておいて、長い時間をかけて思い出したように読んでいくクセが、僕にはあります。「実践編」というのは、この赤い表紙の本のことです。↓『TEDトーク 世界最高のプレゼン術【実践編】』(ジェレミー・ドノバン)基礎編を読み終わったときの感想などは3ヶ月前にブログに書いたので、そちらをお読みください。▼『TEDトーク 世界最高のプレゼン術』その1▼TEDトークの具体例に見る、そのすごさ ~『TEDトーク 世界最高のプレゼン術』 その2▼あなたのスライドの改善法 ~『TEDトーク 世界最高のプレゼン術』 その3さて、「実践編」には、「基礎編」よりももっとたくさんのTEDトークの実例が、かなり詳細に分析されて、紹介されていました。本を読んでいるときには読書に集中していたので動画をチェックするのは後回しにしていたのですが、読み終わったので、ようやく動画の方を見てみることにしました。そして、僕が最初に本の中でチェックしていた動画が、これです。↓▼ベンジャミン・ザンダー: 音楽と情熱 https://digitalcast.jp/v/17822※楽天ブログの不具合でリンクに余計な情報が足されて表示できないケースがあるようです。 リンク先が表示できない場合、「17822」の後の余計な文字列をURL欄から削除してから再度表示させてください。本書の中では、以下のように紹介されていました。・ショパンの「前奏曲ホ短調」のなかで「C(の音)がどうやってB(の音)を悲しげに聞こえさせるか」を演奏とともに説明してくれています。(本書p50より)「演奏とともに説明」という手法に、びっくりしました。ちなみに、Cはドの音で、Bはシの音です。動画を視聴すると、その演奏の提示の仕方にも工夫があり、演奏を聴かせることがメインではなく、あくまでも演奏を聴かせることで実感を伴って聴衆に理解してもらうことを追求した結果がこういう形になったのだということが分かりました。動画を再生してすぐにひきこまれました。これは本当に感動的でした!!!!音楽の持つすばらしさ、音楽によって提供するものの素晴らしさに、心から感銘を受けました。英語のスピーチですが日本語字幕があり、英語字幕と一緒に表示されるので、英語の勉強にもなりました。(笑)僕は長い動画は時間の節約のために少し速く再生するか、途中をスキップして視聴することが多いのですが、これは最初から最後まで等速で視聴しました。TEDスピーチって、ピアノ演奏を取り入れてスピーチするのもありなんですね。スピーチの可能性も、音楽の可能性も、両方感じさせてくれました。YouTubeにも動画が上がっていましたので、そちらも貼っておきます。ただ、TED公式サイトのほうは英語字幕と日本語字幕の両方が出ますが、こちらは日本語字幕のみです。字幕が出ていないときは、歯車マークの横の字幕ボタンを押してください。いちおう、「基礎編」のリンクも、貼っておきます。『TEDトーク 世界最高のプレゼン術』[ ジェレミー・ドノバン ]ほかにもチェックしたTEDトークのタイトルがいくつかあるので、これから見ていきたいと思います。

2023.03.31

コメント(0)

-

新年度の教室環境を考える ~『THE教室環境』

「THE教師力シリーズ」を知っていますか?テーマごとに何冊も出ています。それぞれ、その分野に詳しい先生方が寄稿されています。大変読みやすいオススメの教師用参考書です。今日は、その中から、『THE教室環境』の中に書いてあったことを紹介します。『THE教室環境』 (THE教師力シリーズ)(石川晋 編、明治図書、2014、税別960円)この本のテーマは、タイトルどおり、「教室環境」。1人あたり4ページの分担執筆で、18人の先生方が寄稿されています。「教室環境」の実際が見える3枚の写真とキャプションはその中に必ず含まれています。「論より証拠」「百聞は一見にしかず」で、実際の様子が見られるのがありがたいです。どの先生が書かれていることも大変興味深かったのですが、その中でも「サークルベンチ」をテーマに書かれていた伊垣尚人先生の寄稿内容を、今回は特にご紹介させていただきます。あなたは、サークルベンチって知ってますか?ネットで検索すると、こんなのが出てきました。(写真AC フリー素材より)複数のベンチを並べて、円形にして、中央を囲むように子どもたちが座る、というものです。おお!こういうのを置くだけで、教室の雰囲気がやわらかくなりそうですね。「そんなベンチ、ない」という方も、既存の子ども達のイスを使って似たようなこともできますので、読んでみてはいかがでしょうか?モノそれ自体よりも、それを使ってどんなことを実現されようとしていたか、そして、実現されているのかを知ることが重要だと思います。伊垣先生の教室では、こういったベンチを子どもたちが自由に使って、学び方を自分たちで決めているそうです。すてきです!・子どもたちは、学習する環境を自分で決めています。 自分にとって一番集中できる場所、困ったときにいつでも相談できる場所などを自分で選びます。・ベンチを自由に移動し、数人で学べる机を作り、まるで寺子屋のように学び始める子がでてきます。(p52 伊垣尚人先生の寄稿より)ベンチって、移動させてくっつけて机にすることもできるんですね!子どもたちが用途を考えて使えるって、理想的です。こんなふうに、ベンチに限らず、「ひとつのもの」が1つの用途だけでなく多用途に工夫して使えるというのは、教室環境を考える上で大事な視点だなあと思います。サークルベンチに関しては、伊垣先生によると、「授業のあり方」自体を変えるものであったようです。・サークルベンチを置くことで、一斉授業へ重きをおいていた授業スタイルが、ワークショップを主体とする授業へとバランスをとれるようになり、子どもたちがオーナーシップをもった学級経営をできるようになりました。(p53 伊垣尚人先生の寄稿より)一斉授業の弊害がいろいろと言われるようになってきました。新しい教育を考えるとき、まずは教室環境から変えてみる、というのは、有効な一手になるかもしれませんね。『THE教室環境』の各章タイトルと書かれている先生方の一覧を最後に載せておきます。(敬称略。所属名は当時のもの)教室環境1 教室環境を構成するもの/石川 晋 北海道上士幌町立上士幌中学校教室環境2 子どもたち同士が仲良くなっていく教室環境/中島 主税 北海道浦河町立堺町小学校教室環境3 「布地」の実践を「パッチワーク」にする教室環境づくり/太田 充紀 北海道美瑛町立美瑛小学校教室環境4 特別教室ならではの環境づくり/鎌北 淳子 埼玉県狭山市立富士見小学校教室環境5 『さんま』と『さんみ』で,自ら動き出す子どもたち!/鈴木 優太 宮城県仙台市立鹿野小学校教室環境6 対象・所属感・タレントを意識する教室デザイン/高橋 正一 北海道稚内市立富磯小学校教室環境7 教室環境は教師からのメッセージである/大野 睦仁 北海道札幌市立厚別通小学校教室環境8 子どものよりよいかかわりが生まれる教室環境の工夫/田中 聖吾 福岡県北九州市立大原小学校教室環境9 教室に子どもたちの居場所をつくる/田中 博司 東京都杉並区立桃井第五小学校教室環境10 係活動で「主役は子ども」の教室づくり ~いい感じに散らかっているのに,すっきり!~/広木 敬子 神奈川県横浜市立永田台小学校教室環境11 自分を表現できる教室/冨田 明広 神奈川県横浜市立宮谷小学校教室環境12 サークルベンチで自分たちの教室づくりへ/伊垣 尚人 埼玉県狭山市立富士見小学校教室環境13 「さんそ」の供給で,子供を伸ばす!/塚田 直樹 群馬県太田市立城東中学校教室環境14 学級集団がつながっていながらも,選択の幅が広い/平山 雅一 北海道砂川市立砂川中学校教室環境15 趣味こそモノの上手なれ/山崎 由紀子 北海道札幌市立北白石中学校教室環境16 教室を安心で安全な空間へ~“巣”としての教室環境~/小川 拓海 愛知県名古屋市立山田東中学校教室環境17 うまくいかなくても前向きに!あなたにもできる「小さな工夫」/野呂 篤志 北海道鷹栖養護学校教室環境18 「アセスメント」からはじまる「自ら動く」教室環境づくり/郡司 竜平 北海道札幌養護学校(出版社公式サイトの該当書籍のページを参考にしました。 そちらで試し読み(立ち読み)もできます!)僕自身も分担執筆という形でなら、本や雑誌に書かせていただいたことがあるのですが、その際にすごくお世話になった先生のお名前がおふたりもあり、びっくりしました。「THE教師力シリーズ」は、ほかの本も、おすすめです。ほかの本の詳細な紹介も、このブログでやりたいなあと思っています。興味のあるテーマの本があれば、この春休み中に買って読んでみられてはいかがでしょう?THE校内研修 (THE教師力シリーズ) [ 石川晋 編 ]【中古】 THE学級開きネタ集 THE教師力シリーズ/「THE教師力」編集委員会(著者),堀裕嗣(編者) 【中古】 THE 学級崩壊立て直し THE教師力シリーズ/「THE 教師力」編集委員会(著者),山田洋一(編者) 【中古】 THE学級経営 シリーズ「THE教師力」/堀裕嗣【編】,「THE教師力」編集委員会【著】THE教師力アップ (THE教師力シリーズ) [ 堀裕嗣 編 ]THE学級通信 (THE教師力シリーズ) [ 堀裕嗣 編 ]THEチームビルディング (THE教師力シリーズ) [ 赤坂真二 編 ]【中古】 THE新採用教員 小学校教師編 シリーズ「THE教師力」/山田洋一【編】,「THE教師力」編集委員会【著】【中古】 THE ほめ方・叱り方 THE教師力シリーズ/堀裕嗣(著者),「THE教師力」編集委員会(編者)

2023.03.30

コメント(0)

-

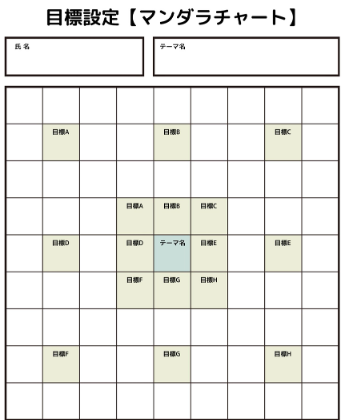

大谷翔平選手の目標達成シート(マンダラチャート)

先週日本中が歓喜に沸いたWBC(ワールドベースボールクラシック)。MVPに輝いた大谷翔平選手について、卒業式や修了式の式辞の中でふれられた学校も多かったのではないでしょうか。大谷選手は高校生の時に「マンダラチャート」と呼ばれる目標達成シートに自分の目標を書き、達成のためのステップを具体化して、日々努力を続けておられました。(画像は、「デザインAC」より)マンダラチャートは、大目標を達成するための中目標、さらにその中目標を達成するための小目標をどんどん書き出していくものです。昨日ネット上で公開された先週放送のラジオ番組「武田鉄矢 今朝の三枚おろし」でも、大谷翔平選手の目標達成シート(マンダラチャート)のことにふれられていました。↓該当箇所から再生されるリンクです。 武田鉄矢さんの説明は分かりやすいので、よかったら聴いてみてください。▼武田鉄矢・今朝の三枚おろし「皮膚と肌」※2週目(2023年03月20日~2023年03月24日)↓ネット上の情報だと、以下のサイトの説明も詳しかったです。▼大谷翔平選手が使った目標達成シート(マンダラチャート)とは? 作り方 (カオナビ)(おまけ)↓本も出ているようです。『仕事も人生もうまくいく! 【図解】9マス思考マンダラチャート』[ 松村剛志 ]大谷選手のすごさは、目標を具体的にしていったことだけでなく、もちろん、それを実行し続けたところにあります。目標を達成するための手立てを講じて、その手立てをやり続ける。これで叶わない夢はないですね!

2023.03.28

コメント(0)

-

パワポで4コママンガを制作。そのタイトルは、「三国志2世」!

『コトノネ』No.43を読みました。「こんな雑誌があったんだ!」と感激。とっても興味深い内容が目白押しでした。『コトノネ(VOL.43) 子どものことは、子どもにゆだねよ』(株式会社コトノネ生活、2022、税別1000円)この中にオリジナルのキャラクターと物語をずっと書き続けている澤田さんの話が載っていました。(p62~63)「そういえば、僕も、小学生の頃、オリジナルキャラクターを作っていたなあ」と思い出しました。その後、人と話していたときに、昭和のマンガの話で盛り上がり、「今は、昭和のマンガの2世のマンガがわりと出てるよねえ」という話になりました。その中でふと思いついたのが、「三国志2世」。「このネーミングはおもしろい。読んでみたくなる!」と思ったので、AIに相談しながらネットで発表できる形にクリエイトしていこうと思い立ちました。いくつになっても、創造するって、楽しいです!マンガをネットで発表すると言っても、大作は無理なので、4コママンガにすることにしました。ネットのフリー素材を使って、アイデアだけで勝負します。「イラストAC」さんで、ちょうどいい感じのネコの三国志イラストが見つかったので、それを使わせてもらうことにしました。画像の背景を透過にするのに少し手間取りましたが、なんとかなりました。肝心なのは、ストーリーです。4コマなので、単純明快でいいのですが、それを考えるのが、ムズカシイ。チャットGPTに相談してみたら、いきなり「現代のカフェ」で始めるというアイデアを言ってきました。それはそれでおもしろいのですが、実現しようとすると背景とかもろもろ用意するのが大変だったので、やめました。↓ボツにしたアイデア。なかなか画期的な設定です。「三国志」のイメージとのギャップがおもしろすぎるので、これはこれで、いつか採用するような気もします。とりあえず、その後少しずつかたちにしていって、完成形にまで、もっていきました。その完成形が、こちら!どうですか?子どもたちに見せると、いろいろ改善のアイデアを思いついたらしく、パワポをいろいろさわりだしました。やっぱり何か作るのは、みんなでワイワイ言い合いながら作るのが、いいですね!子どもたちが改善したバージョンは、僕のホームページで公開しました。よろしければそちらも見に行ってみてください。 ↓▼「三国志2世」第1話 「まちがいさがし」みたいで、違いが微妙ですが、変わっているところが2カ所あります。この4コママンガ、声や効果音もつけて、YouTubeショート動画として公開し、バズらせようと野望に燃えています。実際、最初の完成形パワポの段階で、僕が声の出演をしたナレーション入りパワポを子どもたちにも見てもらっていました。子どもたちのほうが上手に声優のまねをしていたので、脱帽でした。YouTubeショート動画バージョンが完成したら、このブログでもお知らせしますね!お楽しみに!P.S. 4コママンガと言いつつ、5コマになっているのは、ゆるしてください。。。▼パワーポイントでの教材作成のヒントになるサイト3選 (2021/05/06の日記)▼パワーポイントでこんなことができるの!?と驚かされる「パワポ八景」 (2021/07/23の日記)▼3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校! (2023/03/13の日記)↑『コトノネ』はこのセミナーを視聴する前の資料として買いました!▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! (2023/02/28の日記)

2023.03.27

コメント(1)

-

健康のために、水を飲め! ~『これで安心 医療体操』

年度替わりです。1年の疲れがたまっていませんか?僕は、たまっています。(笑)今回は、いつまでも元気でいられるように、健康に関する話題です。健康の秘訣は、「運動」、「体操」、「水を飲む」。この3つです。そのうちの「体操」と「水を飲む」については、以下の本にその具体的なやり方が書いてありました。『これで安心「医療体操」増補新版』 (足助次朗+足助照子、太陽出版、2013→新版2017、税別1700円)著者の「足助」さんは、「あすけ」と読みます。この方の考案された体操は「足助體操」(あすけたいそう)と呼ばれていて、わりと有名です。クスリや現代医療に頼らない自然療法や代替医療について勉強していると、この方にたどり着きます。表紙を見てもらうと分かるように、本書は「足助体操」の本なのです。ですが、「水を飲む」についても、書かれています。この2つは結局、「腸を働かせる」ことにつながるのです。健康の秘訣は、腸にあり、です。なぜ水を飲むと腸にいいのか、も本書に書いてあります。・水を飲むことで体内に酸素供給を行い、腸の働きを助けることになります。(p62より)おお!酸素!体内の隅々にまで酸素を送ることはとても大切ですね。運動も、そのためにやるといっても、過言ではありません。とはいえ、僕は普段なかなか水を飲まないのです。・・・だから、おならがよく出るのかな。子どもが生まれた後、子どもたちに日常的に妻が水筒を用意するようになりました。そして、どこにお出かけするときにも、必ず水筒を持っていかせるようになりました。僕はこれが、不思議でたまりませんでした。僕はそんなに水筒を常用していないからです。今も水筒をほとんど使っていません。でも、家族でお出かけするときに、僕だけ水筒がないのもヘンなので、僕も水筒を持っていくようになりました。大人でも、水筒を毎日持ち歩いている方は、けっこう多いですね。そのようなことを知ってからは、僕もなるべく水分補給をしないといけないな、と心がけるようにはなりました。ただ、たくさん水を飲むのは、やはり慣れないとなかなか難しいんですよね。500mlの量だといつも残しちゃうので、気づいたときにすぐ飲める、少量の水を常備するようにしています。↓いろいろ試した結果、僕がずっと買っているのは、この水です。「すーっと染み込む 木曽の天然湧水 KISO 110ml 機内食 カップウォーター (48個) 」さすがの僕も、これなら、飲みきれます!こんなふうに、「小分けにして飲む」など、一言で「水を飲む」とは言っても、いろいろなコツがあるようです。下痢の時に、水を飲むと余計に下痢をしそうだから飲みたくないというようなときでも、やはりコツがあるようです。・下痢をした時には水をぐい飲みするのではなく、よく口の中で噛んでから飲む(p64)知らなかった!そもそも「水を噛む」という発想自体がなかったので、知ってよかったです。いろいろと工夫をしながら水をしっかり飲むようにすると、さて、どんなメリットがあるのでしょうか?それも、本書から少し拾ってみましょう。・ひんぱんに放屁をする人が、水をよく飲むようになってからめっきり回数が減り、臭くなくなった・ヘトヘトに疲れて家に帰り、その夜多めの水を飲んで寝た人と飲まなかった人では、翌日の疲れ具合が全く違っていた (p65より)ほかにも、「咳が出るときには、少量のミネラルウォーターを噛むようにして飲むと止まる」「便秘症には700~800mlをぐい飲みするとよい」「下痢を止めるには、1000ml程度を数回に分けてよく噛んで飲むこと」「ミネラルウォーターで目を洗う習慣をつけると老眼になりにくい」といったことも書いてありました。(p66)僕は最近老眼が進んできたので、小さい字が見えずにかなり困っています。本書のアドバイスを聞いて、ミネラルウォーターで目を洗っていれば、それが防げたのかもしれません。でも、有料のミネラルウォーターで目を洗うのは、もったいなくて、なかなかできないなあ・・・。▼アンデシュ・ハンセン『運動脳』その1 ~運動で、不安を軽減できる!! (2023/02/07の日記)※その6まであります。▼「動作法」で健康に機能改善!? (2008/08/06の日記)▼新開発「うたいそう」で「世界に一つだけの花」♪ (2022/03/21の日記)▼『身体運動の機能解剖』~人体の筋肉のひみつを知ろう (2010/01/05の日記)

2023.03.26

コメント(0)

-

いろんな紙をデータ化するワザがいっぱい! ~石阪京子『人生が変わる紙片づけ!』

昨日は、修了式でした。今年度が終わって、一区切りです。とはいえ、春休みは、新年度準備のためにやることが多くてあわただしいのですが・・・。というわけで、今日は、年度替わりに身の回りをスッキリさせたいあなたに、ぴったりの本をご紹介します。『人生が変わる 紙片づけ!』 [ 石阪 京子 ]『人生が変わる 紙片づけ!』【電子書籍】[ 石阪京子 ]「紙片づけ」にテーマを絞っているところが、ポイントです。もちろん、紙以外も片づけなくちゃいけないんですが、まずは焦点をしぼることです。ターゲットは、紙です!紙!なにしろ、僕の身の回りには紙があふれています。みなさんの周りは、そんなことはありませんか?学校というところは、とにかく紙が多いところです。ご家庭に配布するプリントも、いっぱい。仕事で職員に配られるプリントも、いっぱい。紙社会の最たるものが、学校というところです。印刷代も馬鹿にならないですし、紙資源の節約も大事ですので、最近ではペーパーレス化を進めている学校もあるようです。僕も、「学校だより」や「学年だより」をメールに添付して保護者に配信することができないか、ということを少し考えています。具体的には新年度の新体制になって、いろいろと調整を図りながら進めていかないといけませんが。ともあれ、今日は、自分の身の周りの紙片付けがテーマです。やはりその場合も、「デジタル化」がキーテクニックになりそうです。本書で紹介されていたのが、「Googleキープ」というアプリ。▼Googleキープ公式サイト関連するものの写真をつなげて保存することができるので、便利です。ToDoリストとなるチェックボックス機能も使えます。本書を読んで以来、僕はこのアプリをスマホの1ページ目に配置して、いつでもすぐに使えるようにしています。本書の中では「買い物リストを入れて旦那様と共有し、買った人がチェックボックスにチェックを入れる」といった事例も紹介されていました。(p104)同じようなことを僕もしようとしましたが、妻はスマホチェックの習慣がないので、「パン買いました。」とLINEで送っても全く気づかれなかったことから、我が家の場合は使えない、ということが分かりました。でも、僕個人の備忘録アプリとしては、使っています。ちなみに、過去の履歴は、簡単に呼び出して、再利用することができます。最初の画面の一番上の入力窓に単語を入れることで、Googleキープ内を検索することができるのです。写真につけた説明も、検索にヒットします。ためしに、さきほど「パン」と入れて検索すると・・・「パンツ」が検索にヒットして表示されました。(笑)まあ、こんなこともありますが、写真を保存した場合でも、あとで検索にひっかかるように、その写真に関連するキーワードをいっしょに入力しておくのが、使いこなすコツです。とにかくメモアプリとすぐれている、このアプリ。手書きメモも、音声入力も、最初の画面の左下にあるアイコンを押すことで、すぐにできます。音声や文字を認識してデジタルテキスト化する機能も標準搭載。スマホで保存した内容をパソコンのブラウザから呼び出すことも、簡単です。いちおう弱点を挙げるなら、GoogleキープはPDFが保存できない点でしょうか。PDFを保存する機能があるのは、ノートアプリの「Evernote」になるようです。ほかにも、おどろきのアプリの使い方をご紹介しましょう。なんと、個人間の「お金のやりとり」をアプリで済ませてしまうやり方です。ショッピングで電子決済というのはすでに当たり前になってきましたが、個人間でも電子マネーのやりとりがすぐにできてしまう時代なのですね。びっくりしました。本書で紹介されていたのは、「PayPay」です。(参考リンク)▼「送る」「受け取る」ならPayPayで (PayPay公式サイト内)今の時代の「紙片づけ」は、紙のお金まで片づけ対象にしてしまうのですね・・・。ほかにも、取扱説明書は「トリセツ」サイトにあるものはネットで見られるので処分してOK、といった知識も、本書から仕入れました。▼トリセツ https://torisetsu.biz/「トリセツ」のトップページから探すのはめんどくさいので、該当のトリセツのURLへの直リンクをPCに保存しておくと、いざというときに、すぐに説明書を見られると思います。そんなことをしなくても、「登録」しておく機能があるので、そこにすぐアクセスできるようにはなっているようですが。欲しい商品のトリセツをここで見て、商品を買うかどうか決めるという使い方も、オススメです。最後に、デジタル化の際には「スマホで写真を撮る」以外に、「ドキュメントスキャナでスキャン」というやり方も両方使えると、特にプリント類のデジタル化の際には、威力を発揮します。僕は去年一念発起してドキュメントスキャナを買いました。家にも紙があふれていますが、職場にもあふれているので、春休みはひとつ、こいつを職場に持ち込んで、山のような紙ファイルをデータ化していこうかな・・・。↓これが、僕が買ったやつです~。『スキャンスナップ 白 黒 送料無料 ScanSnap iX1300 』(富士通、リンク先現在価格税込31590円)使ってみると、コピー機が「ういんういん」と言ってちょっとずつスキャンするのに比べて、このドキュメントスキャナは一瞬だったので、ビックリしました。この速さは、すごいです。さすが、スキャン専用機。上の商品を使いこなすために、本も買いました。まだあまり読めてませんが・・・。『ScanSnap プロ技BESTセレクション』(リンクアップ、技術評論社、2021、1958円)▼スマホひとつで教科書の文字をデジタル化する方法 (2022/05/29の日記)↑「Googleキープ」について、以前にブログで紹介したときの記事です。

2023.03.25

コメント(0)

-

「説明ではなく、物語に」 ~中野敏治『一瞬で子どもの心をつかむ15人の教師!』

世の中には素晴らしい「学校の先生」方がたくさんおられます。学校の先生ではなくても、「学校の先生」のように、人を導き、勇気づけ、元気づけ、ともに歩もうとされる方々が、たくさんいらっしゃいます。今日は、「15人の教師」を紹介された本の中から、「こんな先生の、こんな姿が、いいよね」という話をしようと思います。『一瞬で子どもの心をつかむ15人の教師!』(中野敏治、ごま書房新社、2019、税別1400円)この本の中で紹介されている先生方はどなたも素晴らしい方で、独自のユニークな実践、おもしろい取組をたくさんされている方々です。世の中にひろく知られている方も、比較的そうではない方もいらっしゃいます。「こんな先生が世の中にはいるんだ!」と、目を開かされる思いで読みました。その中でも今回は、木下晴弘先生のことを紹介されているところをひとつ、引用します。・(略)「イラン・イラク戦争」の出来事を話されました。 でも、木下先生の話はその戦争の説明ではないのです。 その時代に生きていた「人」の物語なのです。(p82より)著者が木下晴弘先生の講演会に行かれたときの話です。「説明ではない。物語だ」というところが、とても象徴的で、普遍的なところだと感じたので、今回特に取り上げさせてもらいます。授業によしあしがあるとすれば、それはいったいどこで判断するか?僕は、「教師の一方的な説明になっていないか」ということを、かなり重視しています。今回引用された箇所は講演会の話題なので、基本的には演題の演者が一方的に話す場面が想定されます。それであっても、それは説明ではない、と言われています。これは、非常に大切なことです。もしも一方的に書かれた物や話されたことが、一方的ではなく双方向的なものになりうるならば、それは、そこに物語があり、世界があり、演者はそれを提供するに過ぎず、聴衆はその世界・そのもの物語の中で自由に感じたり考えたりできるということだ、と思っています。学校の授業も同じです。講演会と違って子どもたちと「先生」がフラットな場で対話しやすい学校の授業ならば、むしろさらにそれは実現しやすいと思います。「説明ではなく、物語になっているかどうか」僕は、自分が話をする際、このことをしっかり気に留めておきたいと思いました。明日は勤務校の卒業式です。6年生の先生方は、子どもたちに、きっとこの1年間にあった「物語」を語られると思います。「物語」を、だいじにしよう。P.S. 木下晴弘先生の本です。(ほかにも多数) ↓『ココロでわかれば、人は”本気”で走り出す! 人を教え伸ばす力は「感動」にあった』(木下晴弘)

2023.03.22

コメント(0)

-

★オススメ! 石川晋×ちょんせいこ『国語ファシリテーション』

『国語ファシリテーション』の本を、ようやく読み終えました。『対話で学びを深める 国語ファシリテーション』(石川 晋×ちょんせいこ、フォーラム・A、2022/12、税別2100円)4年半を費やしてまとめられた本だそうです。中身が、とても、充実しています!国語教育の本として今間違いなくオススメできる内容です。ムズカシイ実践はひとつもなく、たぶん今全国の皆さんが普段の授業でされていることと地続きの内容なので、ぜひ読んでもらいたいと思います。石川晋先生は長年にわたって小中学校両方の授業を、ご自身の学校だけでなく、全国の学校を訪問して実践してこられた方です。その授業を「のぞき見」できる楽しみが本書にはあります。子どもたちと楽しみながら授業をされている雰囲気が伝わってきますので、ワクワクしながら「こんな授業、自分も体験してみたいな」と思いながら読めますよ。前半は音読についてかなり詳細に書かれており、僕はこの時点でとても感動していました。この本を読んで、僕は、複数回音読することの大切さに、改めて気づかされました。「ああ!こんなにたくさん音読しても、いいんだ!」と気づかされた貴重な授業記録が、そこにありました。(この本は、石川晋先生の、かなり詳細な授業記録がところどころで紹介されています。)おかげで、自習の時間に入ったクラスで飛び込みで国語の授業をしたとき、僕の理想のする「音楽のような授業」にかなり近づけた実感が持てました。あれは、担任不在の自習の時間に4年生に入ったときのことです。「熟語の意味」という小単元のプリントが用意されていたのですが、子どもたちはその単元の授業は受けておらず、いきなりプリントをする予定になっていました。僕は、教科書の授業をひととおり確認してからプリントをさせた方がいいように思ったので、即興で15分ほどの授業をしてからプリントをさせることにしました。そのとき、僕は「熟語の意味」と題名を子どもたちに音読させた後、もう1回「熟語の意味」と読んで、追い読みを同じフレーズで2回行うことを、やりました。こういった「くりかえし音読」を、その小単元の終わりまで、続けました。たったこれだけで、「かなりちがうな」という印象を持ちました。これは、すごくシンプルで、やろうと思ったらすぐにできることです。でも、この本を読んでなかったら、こういったことをやろうという発想が、まず、出てこなかったです。この本を読んでいたおかげで、楽しい授業時間を子どもたちと共有することができ、とてもありがたかったです。2回目は、子どもたちの反応が、少し変わるんです。ただ音読をしているだけなのに、子どもたちと「やりとりをしている」という感じがすごく出てきて、うれしかったです。本書では具体的な授業の中身も多数収録されていますが、何よりも「なにを大切にして、授業というものをとらえるか」ということを著者と一緒に考えることができます。この本をきっかけに自らの興味関心に従ってさらに深めていくこともできるように、脚注も充実しています。あなたが国語の授業を担当するなら、ぜひ、読んでみてください。 そして、脚注で紹介されていた他の方の本にも、手を伸ばしてみてください。この本の最後の方には、「授業じまい」の話題も出てきます。ちょうど年度末でタイムリーなので、本書から引用させてもらいます。ちょんせいこさんが石川晋さんの授業を言語化されることで、第三者の僕たちのような読者にとっても、すっと入ってくるものになっています。ちょん:例えば、授業びらきを読み聞かせではじめたら、授業じまいも読み聞かせで終わるみたいな。 そういう一貫した物語をデザインしていくって、授業でとても大事ですよね。(同書p228より)「おわりに」で書かれている「ファシリテーターであるちょんが、ファシリテーションという視点・文脈で価値づけてまとめる」(p236)ということの具体的なかたちが、上の引用箇所にも、非常によくあらわれていると思います。本書のなかでふれられている授業実践の中にも、ペアでつくりあげる実践がふくまれています。本書自体もペアで作りあげられたということに、本書の中身と本書の創造とに共通する「実践者」の思いを感じられて、とても興味深いです。最後に、個人的なことを少し書きます。最後の方を読んでいると、僕が個人的に晋さんに相談に乗っていただいた「星の王子さま」が「授業じまい」の教材例として取り上げられており、びっくりしました。「星の王子さま」は僕も大好きな作品で、個人的にこの物語を歌にするという取組をしていて、その歌詞の相談に乗っていただいていたのでした。↓▼自作曲「星の王子さま」▼子どもの学習意欲を高める授業の工夫 (2019/08/30の日記)▼小学1年生国語「くじらぐも」で、子ども同士が伝え合う姿に感動♪ (2021/11/18の日記) ▼「たから島のぼうけん」の創作物語を考えるのにも使える!宝島を舞台にしたアンプラグドプログラミング教材 (2021/12/10の日記) ▼「ミュージカルのような授業」 ~マンガ家矢口高雄さんの体験より (2014/03/29の日記)

2023.03.21

コメント(0)

-

折紙パズル「パズおる」~「おりがみ工場」もあるよ

息子が子ども会の「6年生を送る会」で、折紙パズルをもらってきました。「パズおる」 (カワダ)問題の紙が100枚入っています。オモテに白いマスがすべて並び、ウラには黒いマスが全て並ぶように折るパズルです。子ども会の人って、こういうの、よく知ってるなあ。↓実際に折っている動画は、こちら! (販売元公式動画です。)調べてみたら、ディズニーキャラクターのバージョンも、ありました。「パズおる / ディズニーキャラクター」(カワダ)こちらは、ディズニーキャラクターのシルエットが完成するように折るのが目的です。上のパズルとは関係ないのですが、息子のリクエストで「おりがみ工場」という商品も買いました。これは、いろんなサイズの紙を折紙サイズに簡単に切り取れるというものです。「おりがみ工場」(シャチハタ)ちなみに息子くんは7.5cm×7.5cmの小さい折紙サイズの紙を作りたいみたいです。「おりがみ工場」は1つ買えば、大きいサイズと小さいサイズ、どちらも作れるみたいなので、たぶん大丈夫でしょう。息子くんが「折紙製造機」で検索して動画を見せてくれました。↓今回の商品はどれも単価が1000円以下と安いので、お財布にやさしくてよかったです。(1つめはもらいものですが、あとの2つは買いました。)

2023.03.20

コメント(0)

-

LDの俳優が主人公のマンガ『君の名前をよんでみたい』

特別支援教育のメーリングリストで教えていただいたマンガがおもしろかったので、紹介します。『君の名前をよんでみたい』(1) (ジュールコミックス)[ 飯田ヨネ ]「よんでみたい」がひらがななのが、ミソですね。僕は趣味で演劇をやっていたので、「俳優×発達障害」というテーマは僕の興味関心にどんぴしゃでした。第1巻中盤の、本人の意志を尊重するエピソードのところでじんとしました。(p89~91あたり。第2話の終わり際)興味を持たれた方、第1話の試し読みが、以下のURLからできますよ。これも、メーリングリストの先生に教えてもらいました。https://comic-action.com/episode/3270375685448195618ちなみに第2巻は5月発売予定です。通級教室を舞台にしたマンガも、第4巻がこのあいだ、出ました。こちらも愛読しています。『みんなが輝くために4 舞台は通級指導教室』(梅田 真理・河西哲郎)両者に共通する感想ですが、学校でも社会でも、障害に対する理解ということについては、人それぞれで、理解してもらえないことだって、多くあります。でも、そんな中で、理解者がひとりでもいれば、そこから明るい展望がひらけてくることも、あると思うのです。僕は以前ある団体の会報で「通級の先生はカウンセリング的なかかわりで本人の思いを聞き取って、周りに伝え、その子が過ごしやすくなるように環境を整える役割をする」といったことを書いたことがあります。学校の場合でも社会の場合でも、担任の先生や身近な人に必ずしも「障害」についての知識や理解があるわけではない。むしろ、現状はまだまだ不十分なことが多いと思います。ただ、それだったら、媒介になるような人とつながりをもって、その人に調整してもらったらいいんじゃないかな、と思うわけです。このブログも、「媒介」になりたいと思って続けているところがあります。理科でいう、化学反応を起こすきっかけになる「触媒」ですね。「きょういくユースフル! ~僕は触媒になりたい」▼特別支援学級や通級に入るために、診断書は必要???(2019/08/23の日記)▼『うちの子はADHD 反抗期で超たいへん!』『発達障害 うちの子、将来どーなるのっ!?』 (2020/06/21の日記)▼『光とともに・・・』の未完のラスト2話が、雑誌掲載(2016/02/28の日記)↑上のリンクに関連して、『光とともに・・・』も今ならネットでかなり試し読みできることも、メーリングリストで教えてもらいました~https://manga.line.me/product/periodic?id=S114592&t=1667779200015▼『海ちゃんの天気今日は晴れ』 ~いわゆる「大変な子」を含めた学級指導の一例として(2013/05/07の日記)

2023.03.19

コメント(0)

-

授業でAI(ChatGPT)を扱う

少し前からこのブログで取り上げているChatGPT。「学校の授業でもこのAIのことを取り上げることになるだろう」と言われています。というのも、子どもが読書感想文をこのAIを使って数秒で書かせ、それをあたかも自分が書いたかのようにして提出することができるのです。読書感想文を書かせることはほんの一例で、ほかにもいろんなことをAIに頼むことができます。(参考ニュース)▼小5女子の読書感想文に“違和感”…実は「ChatGPT」が書いていた!?その後の授業で先生が教えた意外なこと (Yahooニュース、2023/3/16)「AIとの付き合い方」を考えさせる授業が必要になってきています。少し前に東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹先生が、道徳の授業の中でChatGPTを使われています。(正確にはChatGPTではなく、MicrosoftのBingですが。)道徳科の授業で考えさせたいことを、先生がAIに訊いてみる、という使われ方をされたようです。(↑Bingの画面。僕のPCで撮影したものです。この画像は授業とは関係ありません。)鈴木先生の提案授業は先進的な取組であったことから、事前の注目も、反響も大きかったようです。↓鈴木先生の授業の詳細やその反響は、鈴木先生のnoteをご覧ください。▼Bing(ChatGPT)は道徳教育の夢を見るか (鈴木秀樹先生のnote)▼反響 (鈴木秀樹先生のnote)実は僕も、ChatGPTを昨日初めて、授業の中で子どもに使わせました。小6の子の、小学校生活最後の通級の授業です。「コミュニケーション」に関する課題があるために週に1回だけ通級に来ている子でした。僕との対話のなかで、話の流れで、「AIにも、きいてみる?」ということになりました。そこで、iPhoneの「Siriさん」や、タブレット端末の「ChatGPTさん」に質問をする機会を設けました。その中で「Siriさんはその質問は”わからない”と言うけど、ChatGPTさんなら応えてくれると思うよ」「基本的になんでも答えてくれるけど、ウソを言うこともあるから、正しいかどうかは自分で判断してね」といった助言をしました。その子は、自分が知っているマニアックな情報をChatGPTに質問し、その回答を読んで、「合っている」と言っていました。人間とAIが共存する時代です。人との付き合い方が大事であるのと同じように、AIとの付き合い方も、また大事ですね。▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! (2023/02/28の日記)▼ChatGPTで教職員の業務改善を図る! (2023/03/04の日記) ▼LINEでChatGPT!「AIチャットくん」 ゲームブックもできる! (2023/03/12の日記)

2023.03.18

コメント(0)

-

油引き(ワックスがけ)の大失敗!

20年も小学校で勤めているのに、今日は「油引き」(ワックスがけ)で大失敗してしまいました。学年教員ごとに割り当てのフロアが決まっており、僕らの学年は、1階北校舎が担当場所でした。今回は教室の油引きです。(廊下・階段の油引きのときもあります。)一番最初に仕事にかかったのが僕でした。このとき、油をバランスよく配分しようと思って、先に油を各教室にまいていったのです。あとから、「油はまいてすぐに拭かないと、あとが残る」と言われて、「しまった」と気づきました。皆さんは同じ失敗をしないようにしてください・・・。教師をしていない人にとっては、「油引き」って、懐かしい響きでしょうね。(^^;)というか、「油引き」している地域自体、日本の中では珍しいんですか?え? もしかして、兵庫県だけですか?ちなみに、うちんとこは、「油引き」という呼称は使いますが、実際はワックスがけです。調べたら、「神戸はほんとの油をひく」と出てきました。▼教室へは「土足」で入り、ワックスはかけず「油」を引く... 「神戸の学校文化」が独特すぎる件 (Jタウンネット、2022/8/8記事)

2023.03.17

コメント(0)

-

数学がテーマのマンガ「数字であそぼ」が超面白い&今なら無料!

年度末で忙しすぎて、頭がぱにっくです。ぱにっく・ぱにっく。こういう時期は家でのちょっとした休憩時間には、マンガでも読んで気持ちを明るくしたいものです。ちょうど少し前に楽天Kobo(楽天の電子書籍)の無料作品の案内が来ていました。そこの無料作品の中の「数字であそぼ。」という作品が超面白かったので掘り出し物でした。↓こちらは通常版。送料は無料。レビュー多数。『数字であそぼ。』(1) (フラワーコミックス α)(絹田 村子)数学が得意だったはずが、暗記で乗り切っていたことが分かり、大学入学後の数学が一気に分からなくなって落ち込む主人公の物語です。独特のテンポ感ととぼけた感じが、ツボでした。数学ものですが、笑える要素が強く、教師の気分転換には最適です。(笑)大学が舞台なので、いちおう、学園ものかな。大学時代を懐かしく思い出せる内容で、気持ちが若返るので、そういう面でも、おススメです。↓楽天Koboの無料作品一覧サイト(期間限定)▼無料で読める! :楽天Kobo電子書籍ストア (rakuten.co.jp)↓無料の「数字であそぼ。」(期間限定)▼数字であそぼ。(1)【期間限定 無料お試し版】 (フラワーコミックスα) [電子書籍版]ちなみにAmazonでも期間限定無料でした。楽天でもAmazonでも、期間は3/23まで!

2023.03.14

コメント(0)

-

3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校!

インクルーシブ教育についての貴重な勉強会の案内をいただきました。本当にまたとない機会だと思ったので、さっそく申し込みをしました。「フル・インクルーシブ教育とは何かを模索しながら ――大阪府豊中市立南桜塚小学校の日常に着目して―― (東京大学・インクルーシブ教育定例研究会)」日時: 2023年3月26日 午前9時から11時講師:橋本直樹さん(校長)、中田祟彦さん(支援コーディネーター)申し込み先:https://select-type.com/ev/?ev=fE7Bt8EFFsw大阪府豊中市がフルインクルーシブでやっている(障害のある子もない子も一緒に通常学級の教室ですべて学んでいる)ということは、最近まではそんなにメジャーではなかった気がします。今回、オンラインで豊中の小学校の先生の話を直に聞けるということで、今までにない、大変ありがたい機会だと思いました。オンライン無料で、リアルタイムで視聴できない場合でも、後日録画を期間限定で視聴できるとのことです。インクルーシブ教育に関心のある方、「障害」と「教育」に関心のある方は申し込まれてみてはいかがでしょうか?上のリンク先から参考リンクとしてはられている、該当の小学校を取り上げたテレビ番組の動画を、こちらにも掲載しておきます。僕は、教師になってすぐに「子どもは子どもの中で学ぶ」ということを教わりました。上のテレビ番組からも、子どもが子どもの中で学んでいる様子が伝わってきます。「学校」というところはどうあるべきか、しっかりと考えていきたいと思います。今回の小学校が雑誌にも載っているということで、そちらの雑誌も注文しました。↓『コトノネ(VOL.43) 社会をたのしくする障害者メディア 特集:子どものことは、子どもにゆだねよ』 [ コトノネ生活 ]以前僕が感動した「夢みる小学校」の舞台になった別の小学校も載っているようです。▼2月12日「イタリアのフルインクルーシブ教育」無料オンラインセミナー (20230129の日記)▼インクルーシブ教育について考えさせられる新聞連載「眠りの森のじきしん」 (20200517の日記)▼「共に学ぶ教育」とは( 「普通学級での障害児教育」本の内容まとめ2) (20060728の日記)

2023.03.13

コメント(0)

-

LINEでChatGPT!「AIチャットくん」 ゲームブックもできる!

少し前からこのブログで再三書いているChatGPT。なんと、LINEで利用できるようになっています。LINEだと手軽に利用できますね。興味がある方は、以下の記事がとても詳しいので、読んでみてください。▼話題のChatGPTをLINEで使える「AIチャットくん」リリースから3日で20万登録突破 | みんなの便利な使用例を紹介 #AIチャットくん(PR TIMES様、2023/3/6記事)上の記事で示されている「使い方の例」が、バリエーションに富みすぎて、びっくりです。ChatGPTのAPIが公開されたことにより、いろいろな企業が自分のサービスにChatGPTを組み込むことができるようになっています。ChatGPTについてはどんどん面白い使い方も報告されており、気晴らしにChatGPTとチャットしてみるのもいいかもしれません。以下の「使い方の例」は、LINE版ではなく本家のほうですが、LINE版でも同じことができると思います。(以下のリンク先はすべてQuoraの「ChatGPTと一緒」にあった投稿です。)▼ChatGPTに肉まんのおいしさ表現の限界に迫ってもらった▼ChatGPTに古い小説のタイトルを変えて売れるようにしてもらう▼ChatGPTで村上春樹の世界を延々と歩き続ける3つ目のリンクは、ChatGPTで好きな設定で「ゲームブック」ができるというもので、驚きの使い方です。「ゲームブック」、僕は大好きでした!ChatGPTにお話をつくってもらって選択肢を選んでストーリーを楽しむ「ゲームブック」については、最初にChatGPTにどう依頼するかがポイントです。以下のプロンプト例をもとに、依頼してみましょう。▼PoeのChatGPTを使うとゲームブックで延々と遊べる上のプロンプト例を参考にLINE版「AIチャットくん」でやってみましたが、ちゃんとできました!おっと。でも、無料版だったので「本日の使用回数期限」がきてしまった。それでは、また!↓僕の過去記事も、よかったら読んでみてください。▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! (2023/02/28の日記)▼ChatGPTで教職員の業務改善を図る! (2023/03/04の日記)

2023.03.12

コメント(0)

-

12年目の3.11 ~あの時生まれた子どもたちが小学校を卒業します~

Facebookでいくつかのグループに所属しています。先ほど、「#臨時休校中の学ばせ方」というグループに僕が3年前に投稿した内容をシェアしてくださる方があり、自分でも読み返してみました。↓それは、4年前の次のブログ記事を紹介したものでした。▼東日本大震災の避難所で小学生が始めた壁新聞『ファイト新聞』 (2019/03/31の日記)『宮城県気仙沼発!ファイト新聞』 /ファイト新聞社コロナ禍1年目に僕がグループ内で呼びかけた投稿は、以下のものです。休校でも、休校だからこそ、この時期は自宅で子どもたちが3.11について改めて自分なりに学習をしてほしいと思っています。(略)以前僕がブログで取り上げたのは被災地小学生の作った「ファイト新聞」です。小学生が震災のことを知るのに、同じ小学生の目線からのメッセージはすごくよく伝わるだろう、と思いました。本来なら3.11の日に各学校で震災に関する学習や追悼式などを予定されていたのでは、と思います。休校でそれらが全くなくなってしまい、代わりのものも何もないとなると、大変残念なことだと感じています。(Facebookグループ「#臨時休校中の学ばせ方」2020.3.10の投稿より)今日は、12年目の3.11です。わが子も、この日に近い日に生まれています。わが子の年齢も12歳。この3月で、小学校を卒業します。そういえば、先週放送されたラジオドラマの人気番組「あ、安部礼司」でも、後半は震災の年に生まれた子が登場していました。このラジオ番組は基本、サラリーマンたちが繰り広げる楽しく笑えるコメディなので、震災の年に生まれた子の登場は意表を突かれました。普段とは違うしんみりした話に、胸がじんとしました。(第882回2023年3月5日放送分です。 「あ、安部礼司」は僕が結婚した15年前に妻と車内でよく聴いていたFMラジオ番組です。 最近になってまだやっていることを知って、スマホアプリRadicoで再び聴くようになりました。 該当箇所はこちら→https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20230305173540 ※今日3.11を過ぎると聴けなくなります。)12年は、大きな節目ですね。12年前を思い、12年間を思う。そして今。今日という日を迎えることができました。ファイト!▼【休校期間 特別編】 3.11をむかえるにあたって (2020/03/10の日記)▼『地球村』被災地支援ボランティアバス <8/2(火)夜~6(土)朝> (2011/07/21の日記)▼地震に関する学習教材 揺れを体験する紙工作の家(紙ぶるる) (2021/01/15の日記)

2023.03.11

コメント(0)

-

授業で学習ゲームをみんなでするということ(横山験也「算数・英語、学習ゲームを超える学習ソフトの授業入門」をもとに、考える)

前回、おっくう先生の、Web上でできる具体的な学習ゲームを紹介しました。今回は、そもそもに立ち返って、「授業で学習ゲームをみんなでするということ」について、考えてみたいと思います。学校の勉強など、一般に「ゲーム」ではないと思われるものを「ゲーム化」することについて、「ゲーミフィケーション」という言葉が使われることがあります。ちなみに僕は「なんでもゲーム化すればいいのだ」という、かなりのゲーミフィケーション推進論者です。「ゲームを悪者にするな」といった趣旨の主張を教師向けのメールマガジンに投稿して、採用されたこともあります。(「MM小学」というメールマガジンです。もうずいぶん前のことです・・・。)小学校教諭になる前はゲーム会社にいたこともあり、「ゲームと教育が対立するのではなく、教育はゲームを取り入れるべきだ」と、ずっと思っています。同じようなことを思っておられる方は、けっこうたくさんおられます。いろいろな研究者や実践者の原稿を集めて構成された次のような本も出ています。授業づくりネットワーク(No.26) 『ゲーミフィケーションでつくる!「主体的・対話的で深い学び」』(藤川大祐 編著、学事出版、2017、税別1400円)2ヶ月前に読み終わり、読み終わってすぐに感動して、その中の福山憲市先生の「インクルーシブな学級づくりを支えるゲーム手法」については、そのときのブログ記事で紹介させていただいていました。今回は、学習ゲーム開発の第一人者であり、おそらく最も有名なお一人である横山験也先生が書かれた文章から、少し引用させていただきたいと思います。横山先生は、上の本の中で「算数・英語、学習ゲームを超える学習ソフトの授業入門」について書かれています。「学習ゲームを超える学習ソフト」というところにも、「学習ソフトの授業入門」というところにも、大変興味をそそられるタイトルです。この中で、横山験也先生が実際に担任された学級で最初に「学習ゲーム」を取り入れるようになったいきさつや、取り入れてみて子どもたちがどう変わったかが、書かれています。非常に端的に引用させていただくと、次のような変化が見られたそうです。・「お客様」状態の子があちこちにいました。 ↓・遅れがちな子も一気に豹変。夢中になって取り組み始めた(p46より)「学習ゲーム」が、やる気の見られなかった子のやる気スイッチを入れたことが分かります。「ゲーム」は、子どもたちの主体性を引き出すのです。これこそ、まさに「ゲーム」のもつ素晴らしさです。「教師が子どもたちに勉強をさせる」ということとは、対極にあります。学びの主体性が、授業に学習ゲームを取り入れることで、回復していくのです。その場では、教師は「教える人」ではなくなります。ゲームをクリアすることを助ける人になるのです。横山先生はそのことを、次のように喩えておられます。・先生は直接あれこれ動きを指示することのないラグビーやサッカーの「監督」的な立ち位置となり、子ども達は教室というフィールドをはつらつと学習をする「プレーヤー」となります。(p46-47より)先生が「監督」役になって具体的にどんな授業を展開されていたのかは、同書をお読みください。「授業をするのがうまい、教え上手の先生」にはなかなかなれませんが、ゲームを主役にして、教師が「監督」役をするのであれば、教え方の上手下手はあまり関係がありません。実際、横山験也先生が開発された学習ソフトを使って、教職経験の少ない先生の教室でも、子どもたちがイキイキと学んでいる姿が、あちこちの教室で見られているようです。日本中の学校の授業でこういった授業が展開されていけば、学びから逃走する子が減り、自分から進んで学ぼうとする子が増えると思います。文科省が近年声高に呼びかけている「主体的・対話的で深い学び」を実現するためにも、「授業で学習ゲームをみんなでするということ」について、積極的に考えていくべきだと思います。↓以前ブログで紹介した藤川大祐先生の本も、このテーマに直結する本だと思います。 よろしければこちらもお読みください。▼藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その1~「予告」「ライブ」「余韻」 (2021/12/11の日記)▼藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その2~ランダム性の授業における意義 (2021/12/12の日記)▼藤川大祐『授業づくりエンタテインメント!』その3~人間関係を可視化してフィードバックする (2021/12/14の日記)

2023.03.06

コメント(0)

-

Web上で動く学習ゲーム!Wordwall教材の宝庫「おっくうの教材作成日記」

昨日の日記では、教職員業務の手助けをAIがどこまでできるのかを調べてみました。ChatGPTが言うには「学生の能力や興味に基づいて教材をカスタマイズする」といった「教材作成支援」までできると言ってきました。でも、ChatGPTは、できないことでも「できます」と自信満々に言ったりするので、信用なりません。(笑)現状では、すでに何十作も教材を作ってこられた先輩たちの教材を使わせていただくのがよさそうです。僕と同じ楽天ブログをされている「おっくう先生」は、これまでにとんでもない数の教材を作られています。そのブログ「おっくうの教材作成日記」で、最近、Wordwallの教材が大充実しています。ご許可をいただいたので、今日はそちらを紹介させていただきます!▼おっくうの教材作成日記 (楽天ブログ)Wordwallというのは簡単にすぐに学習ゲームが作れるというWeb上のサービスです。(詳しくは僕の過去記事をお読みください。 ▼カンタンに学習ゲームが作れるWebアプリ「Wordwall」)たしかに簡単に作れるのですが、子どもが楽しんで取り組む教材にするには、もちろんアイデアが大切です。おっくう先生のブログで紹介されているWorwall教材は本当に楽しいので、ぜひチェックしてみてください。最近は都道府県の教材を地方ごとに作られています。そのクオリティが、すごいんです!すごいよ 近畿すごいよ 関東すごいよ 四国すごいよ 中国地方都道府県名とその場所の対応って、どこがどこだか、分かんなくなるんですよね。僕自身が小学生の時は、はっきり言って、全然分かっていませんでした。上のような教材なら、分かるところから当てはめていくと、選択肢がせばまるので、「自力で解けた」感がすごくあって、とてもいいです。都道府県ごとのイラストも充実していて、「ゲームとして楽しんでいるだけで、いつの間にか覚えていた!」という効果も期待できそうです。最近は「ゲーム」の教育現場での利用が進んできました。かの有名な「桃鉄」も教材になったそうです。こういった社会科系は特に、「遊んでいたらいつの間にか覚えていた!」的な楽しい学習ゲームとの相性がいいのかもしれませんね。↓都道府県以外の教材も、あります!ひらがなパズル 2文字ことばさがしーのりもの、はこぶもの などひらがななので、全学年でできますね。高学年でも、ちょっとしたスキマ時間にさせてみると、よさそうです。おっくう先生の教材を見ると、「Wordwallって、こういう教材がつくれるんだ!」というのも、分かります。こういった教材から刺激を受けて、自分で考えてみるのも、いいですね!Wordwallに登録している人なら、こういった他の人が作った教材を自由に編集できます。「コンテンツの編集」というのを押すだけです!こういったすぐれた教材のアイデアだけをもらって、自分の受け持ちの子どものために、画像や文字だけをさしかえて教材を作るのは、教材作成の時短にもなるし、クオリティが担保できるので、ホントにオススメです!おっくう先生のブログ、実は「お気に入りブログ」に登録させていただいているので、僕のブログのトップページ右下に、新着記事へのリンクが毎回掲載されています。今後も「要チェックや!」▼カンタンに学習ゲームが作れるWebアプリ「Wordwall」 (2022/09/27の日記)▼1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その1) (2021/11/04の日記)▼1人1台端末でできる九九のドリル学習アプリ(その2) (2021/11/05の日記)▼お題出題ルーレット!(ランダムでお題を選んで提示するアプリ) (2021/08/09の日記)▼エクセルゲーム「脳内野球」バージョン2.1が公開されました。 (2021/03/31の日記)

2023.03.05

コメント(0)

-

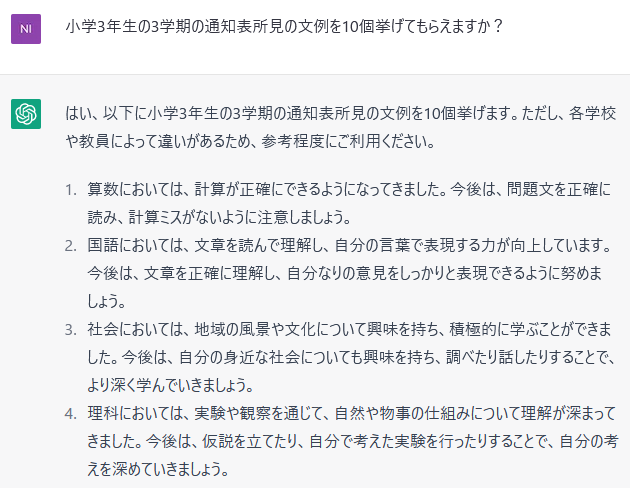

ChatGPTで教職員の業務改善を図る!

前回のブログ記事では「どうなるのか、を心配するより どうしたいか、でワクワクする」という、福島正伸さんの言葉を紹介しました。ChatGPTによる明るい未来を想像してワクワクする話をしたいと思います。今日の記事は、学校の先生向けです。(関連する過去記事はこちら↓ ▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! ▼子どものタブレットの使用時間制限ができなくなったことを、ChatGPTに相談! ▼「どうなるのか、を心配するより・・・」 ~福島正伸『心に灯をともす』 )僕は、勤務市の教職員の自主研究チーム「ICT研究チーム」の代表を務めています。先週の例会では、「ChatGPT」の話で、かなり盛り上がりました。そのなかで、教職員の業務の自動化にも役立つのではないか?という話になりました。具体的には、「所見に書く言葉で困ったときのアイデア出し」「エクセルでの会計処理」「学年だよりや学校だよりの文例の作成」などです。今まで僕は「こんな仕事はAIにさせたら、ええんや」と言うのが口癖でしたが、AIにさせるにはエクセルでマクロを組むなどの知識やスキルが必要でした。これからはChatGPTさえ使えたら、知識やスキルがない人でも「AIに代わりにやってもらう」のが簡単手軽にすぐできる世の中になるかもしれません。現状ではまだ知識やスキルがないとAIの間違いを発見して自分で修正することができないので、知識やスキルは必要ですが・・・。さて、「教職員の業務改善にChatGPTがどの程度寄与できるか」を、ChatGPTに尋ねてみました!どんな答えが返ってきたか?ワクワクしますね!以下が、「教職員の事務作業の効率化や自動化について、ChatGPTができること」をChatGPT自身に尋ねたときの、返答です。■教職員の事務作業の効率化や自動化について、ChatGPTができること■(by ChatGPT)自動化された文書作成ChatGPTは、教職員が日常的に使用するさまざまな文書(報告書、メール、プレゼンテーションなど)の自動生成をサポートすることができます。ChatGPTは、教職員のデータベースから必要な情報を抽出し、適切な文書を生成することができます。教材作成の支援ChatGPTは、教職員が授業に使用する教材の作成を支援することができます。ChatGPTは、学生の能力や興味に基づいて教材をカスタマイズすることができ、教師が授業の準備に費やす時間を大幅に削減することができます。自動化されたタスクの管理ChatGPTは、教職員が行う日常的なタスクの自動化をサポートすることができます。たとえば、ChatGPTを使用して、出席簿の作成、試験の採点、質問への返信などのタスクを自動化することができます。学生への個別指導の支援ChatGPTは、教職員が学生に対してより質の高い個別指導を提供することをサポートすることができます。ChatGPTを使用して、教師は学生の知識レベルや学習スタイルに応じて、適切な学習支援を提供することができます。情報の検索と分析ChatGPTは、教職員が情報を検索し、必要なデータを分析することをサポートすることができます。ChatGPTは、大量の情報を迅速に収集し、必要な情報を教師に提供することができます。僕が想定した内容よりも、さらに広範囲に、驚愕の内容を含んでいるものを返してきました。ひとつひとつのことについて、よりいっそう深掘りして聞いてみたいことが、山盛りです。上の回答を見るだけでも、おっと、これではやっぱり「人間の先生はもはや、いらなんじゃないか」と思ってしまうほどです。まあ、人と人の生身のやり取りは、絶対にAIにはできないので、これからは機械的にできる部分はAIに任せて、人間同士のコミュニケーションによりいっそう比重を置けるようになったと喜ぶべきなのでしょう。気になることは山ほどありますが、先週の例会で出てきた次の3つのタスクについて、ChatGPTがどれだけ寄与できるのかを詳しく聞いてみました。その具体的な返答が、こちらです。~所見の文例~文章作成のためのAIなので、この分野は得意分野ですね。ただ、日本の学校に合わなかったり、該当の地域や学級に合わない回答を返してくる可能性があります。上の画像では5個目以降の回答をカットしましたが、「英語においては・・・」「美術においては・・・」と、各教科ごとに文例を出してきました。日本の小3の英語活動や図画工作とは合わないので、アメリカの学校の場合をもとにしているのかな、と思えるところがありました。困ったときの表現のアイデア出しとして、参考にする分には、十分だと思います。次に、「会計報告」という、学期末の面倒な仕事を頼めるかどうかを、尋ねてみました。~会計報告~エクセルに関しては、実物をコピペでChatGPTに貼り付けて具体的な相談をするにはよさそうですが、「会計報告の自動化」を実現するには、結局エクセルやワードの知識やスキルがかなり要りそうです。次は、学校だよりや学年だよりのあいさつ文の作成について、依頼してみます。~通信のあいさつ文の作成~急にくだけた口調になって、「あるあるの例です。」とか言ってきました。AIと仲良くなれた証拠でしょうか。「学年だよりのあいさつ文」という注文でしたが、返してきたのは「みんなのクラス担任の〇〇です」という言葉が含まれていて、「学級通信」のあいさつ文?と思えるような出だしでした。でも、その後は学年だよりっぽくなっています。日本の学校の細かいおたよりの違いは認識していないか、または、どうでもいいと思っているようです。このAIのアバウトさがうかがえます。文例としては、やはり、参考にするには十分な内容を返してきていると思います。もしかすると、「20字程度のあいさつ文の例を3つ考えてください」のような指示を出した方が、いいかもしれません。AIは小学校3年生に部活動が存在すると思っているようです。アメリカの小学校にはあるのでしょうか。最後は、僕が「一番大変だ」と思っている、新年度の大規模校名簿担当者の仕事について、エクセルが苦手な人でもその仕事ができるようにChatGPTが手助けができるのかを聞いてみました。~名簿の年次更新~返答はまだ続きますが、「VLOOKUP関数を使わなくても」と言いつつ、思いっきりVLOOKUP関数を使っています。非常に矛盾に満ちた回答を返してきました。この瞬間、僕はこのAIに勝った、と思いました。しまった。2つ前のブログ記事で「AIに頼り切るのではなく、一緒に答えを見つけていこうと、主体的に関わっていく姿が、大切」と書いていたのに、思いっきり、張り合ってしまっていました。僕が2つ前のブログ記事に書いたことが、大切です!「このAI,使える」「使えない」といった判断ではなく、対話型のAIなので、一緒に最適解を探していく対話こそ、重ねていかなくてはなりません。あなたも仕事の相談をぜひAIにしてみてください。最初の回答が「使える」「使えない」ではなく、対話をしながら一緒に答えを見つけていってくださいね。 ▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! ▼子どものタブレットの使用時間制限ができなくなったことを、ChatGPTに相談! ▼「どうなるのか、を心配するより・・・」 ~福島正伸『心に灯をともす』

2023.03.04

コメント(0)

-

「どうなるのか、を心配するより・・・」 ~福島正伸『心に灯をともす』

このところ、このブログではAIの驚異的な進化について書いていました。紹介した具体例からは、「AIが人間の代わりをするようになった」というのを、まざまざと感じていただけたのではないかと思います。2つ前のブログでは「これでは人間はいらないんじゃないか・・・」ということも書いています。僕の、正直な感想です。今後のことって、悪いほうに心配しだすと、けっこう心配の種が見つかって、不安に拍車がかかってしまい、抜けられなくなるんですよね。AI社会のことだけではないですが、「不安」に感じてしまうとき、自分の脇に置いておきたい本を、今日は紹介します。『心に灯をともす』(福島正伸、イースト・プレス、2012、絶版)本書において、福島正伸さんは、こう書かれています。・これから世の中がどうなっていくのだろう、と心配になるのは、 「世の中は自分の力ではどうにもならないものだ」 と考えていることが、前提にあるということです。 そうではなく、 「どのような世の中であろうとも、その中で何をしようとするのか、どう生きるのかは私たちの自由であり、自分の努力次第で、自分の人生やこれからの社会を素晴らしいものにすることができる」 と、考えたらどうでしょう?(p84より)まさに、そうです!社会は、人がつくっていくものなのです。AIが登場しようが、何が登場しようが、それは、変わりません。自分が自分の社会に主体的にかかわって、社会を作っていけるのだという認識を、忘れないでおきたいものです。自分次第で、変えていけるものが、きっとあるはずです。福島正伸さんは、「これから世の中をどうしていきたいのかを考えるのです。」と言われています。(同書p84)「どうなるのか、を心配するより どうしたいか、でワクワクする」(同書p85)年度末でそろそろ来年度のことが心配になってきた時期でもあります。どうせなら、自分たちでしっかりと準備して、ワクワクするようにしたいものです。▼福島正伸『真経営学読本』2 ~「『みんな大好き!』って言ってみたらどうだろう」 (2023/02/04の日記)▼福島正伸『1日1分元気になる法則』1 ~思い出してみよう! (2010/06/13の日記)

2023.03.03

コメント(0)

-

子どものタブレットの使用時間制限ができなくなったことを、ChatGPTに相談!

前回、ChatGPTのことを書きました。(未読の方は、こちら。)このAIについてはまだまだ書きたいことがあります。とりあえず、先ほどChatGPTに相談したことについて、書きます。わが子のタブレット使いすぎ問題について、ChatGPTに相談しました。というのも、前は親のスマホのアプリで時間制限などの設定ができていたのに、今日久しぶりに見てみたら、できなくなっていたのです。相談しながら、「もしかして・・・」と、真相に気づいていきました。今から、相談の全文を、お見せします。あなたのおうちでも、もしかしたら、同じようなことがあるかもしれません。■僕とAI(ChatGPT)との会話 3/2夜■入力した内容を改めて読み返すと、ChatGPTよりも僕の方がおかしな言葉の使い方になっていました。AIは必ずしも正しいことを書いてこない、というのは一般的にAI使用の注意点として言われていますが、人間も、正しいことを書いているとは、限りません!(苦笑)少なくとも上のやりとりを見る限りにおいては、僕よりも、AIのほうが、間違えてないっぽい。人間だもの。ケアレスミスとか、思い込みとか、まちがいとかを、意図せずやってしまうんですね。なんだ。AIも人間も、おんなじじゃん!おっと。今回のブログは、そんなことが言いたかったのではないのです。相手がAIだろうがなんだろうが、「対話」の有効性について、言いたかったのです。今回、対話しながら気づいていったのですが、どうやらうちの子はパスワードを見破っていて、親のふりをして親のスマホを操作し、自分のタブレットを制限対象から外したっぽいのです。なんてこったい!ChatGPTは人間のような会話ができて、しかも専門知識があるので、秘書とかコンサルタントのような役割をしてくれますね。対話を続けているうちに、「そういえば」と自分で気づいていくことも、増えそうです。対話というのは本当に大切で、一方的に相手の助言をインプットするだけでなく、有効な助言を引き出すために、情報を自分から整理して、理路整然としたアウトプットをしようとするので、そういった過程そのものが、相談する人に気づきを促す、というメリットがありそうです。あなたも、困ったことがあったら、ぜひ、ChatGPTに相談してみましょう。対話の中で自分が気づくものがあるかもしれないと思って対話を重ねてみると、少なくともこのAIは、十分人間っぽく相手をしてくれるので、心強いパートナーとして機能してくれると思います。AIに頼り切るのではなく、一緒に答えを見つけていこうと、主体的に関わっていく姿が、大切だと思います。おっ。最後はちょっとかっこよくきまった!▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します!▼YouTube視聴時間の保護者による制限の抜け穴 発覚!▼子どものiPadの設定強化! YouTube見過ぎ完全防止へ▼Androidタブレットを子ども専用に、新規に設定! ▼子ども向けのYouTube動画視聴設定を徹底解説!「制限付きモード」など

2023.03.02

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- ●購入物品お披露目~~●

- 母的納得:鉄分入りR-1、ヨーグルト…

- (2025-11-22 21:10:05)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-