2023年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

スマホの音声入力とフリック入力でブログを書いてみた!

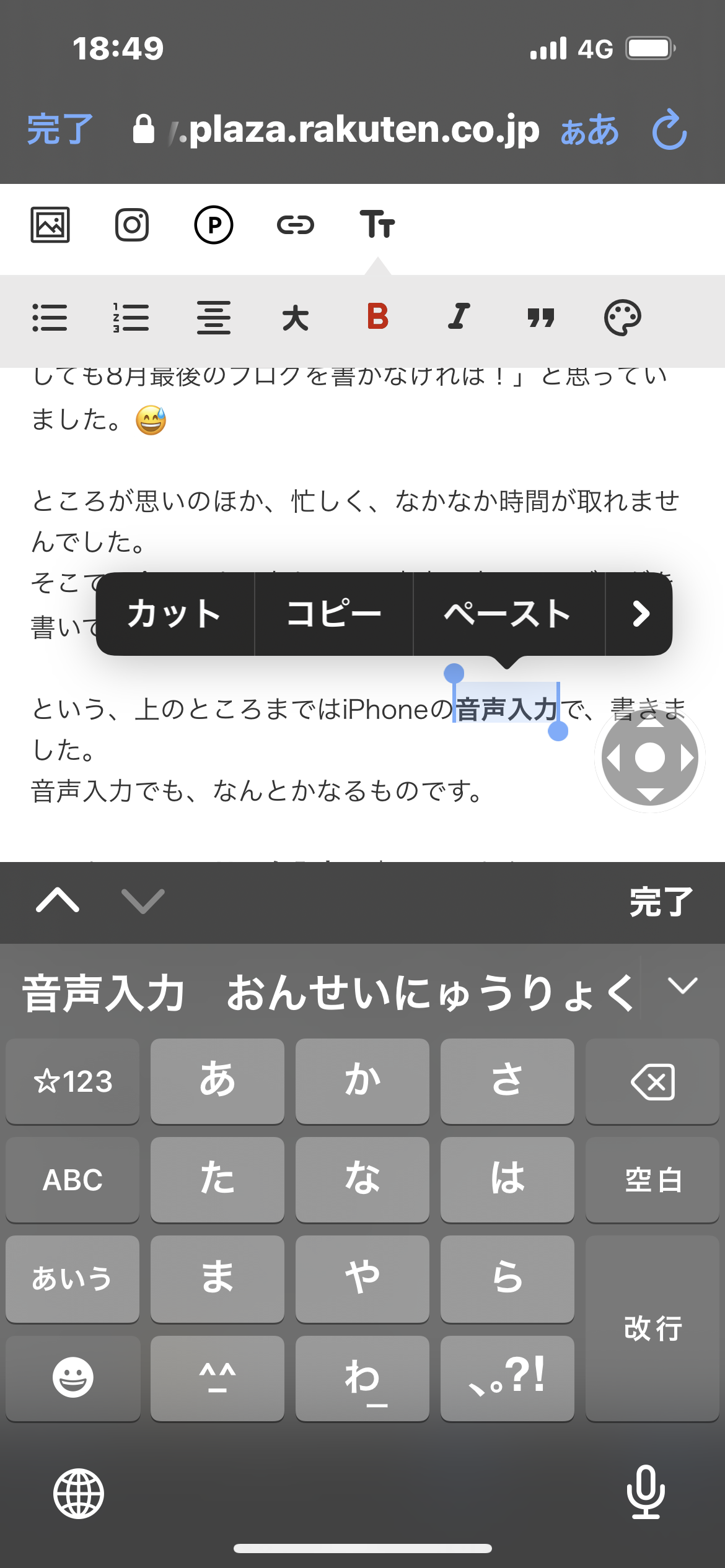

8月31日です。8月、最後の日になりました。8月中は毎日ブログを書いていたので、「今日も、なんとしても8月最後のブログを書かなければ!」と思っていました。😅ところが思いのほか、忙しく、なかなか時間が取れませんでした。そこで、今スマホに向かって、音声入力でこのブログを書いています!😅という、上のところまではiPhoneの音声入力で、書きました。音声入力でも、なんとかなるものです。ここからは、フリック入力で書いています。子どもたちのなかには、こういう、「音声入力」とか「フリック入力」がとても得意な子たちがいます。いろんなやり方でインプットやアウトプットができる、いい時代になったなあ、と思います。なんと、今日は、これだけです。また9月に、期待してください。それでは!😄↓こんな画面で、入力後に、部分的に太字にしたりして、見た目を少し、最後に整えました。

2023.08.31

コメント(0)

-

NHK「合理的配慮」特集が記事に! 『「合理的配慮」がよく分かる 考え方と具体例』など

(画像は内閣府の「合理的配慮」リーフレットより)以前このブログでもお知らせした「合理的配慮」の特集番組が、記事になったことを、番組に出られていた尾上浩二さんから教えていただきました。▼「合理的配慮」がよく分かる 考え方と具体例 (NHK福祉情報サイト「ハートネット」、2023/8/28記事)感謝です!番組を見てから1か月以上経って忘れていたことも多く、記事を読むことで、思い出していくことが多かったです。「合理的配慮は、思いやりではない」という言葉は、番組を見たときにとても心に残っていた言葉です。今回、そのことを再確認させてもらいました。忘れずに、ずっと心に留めておきたいと思います。尾上さんからは、「番組では時間の関係で一部しか紹介できなかった、東俊裕さんのインタビューも公開されました。」ということも、教えていただきました。下のリンク先になります。▼弁護士・東俊裕さんに聞く合理的配慮 障害者差別解消法制定から10年障害者差別解消法の成立経緯のことなどが、詳しく語られています。その成立過程の中で、「“Nothing without us, about us”(我々抜きに我々のことを決めるな)」という仕組みが、国内法制度の改革のプロセスに盛り込まれたのは、非常に大きかったと思います。最後に、ちょっとだけ、つけたしのようなことを書きます。実は、尾上さんと荒井裕樹さんが対談された本が、手元にあります。荒井裕樹さんという方が、いろんな方と対談された、対談集です。『どうして、もっと怒らないの? 生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者運動が教えてくれる』(荒井裕樹)まだ尾上さんとの対談のところしか読んでいないのですが、その最後に、尾上さんがこんなことを言われていました。「障害者運動が目指してきた地平というのを、わかりやすく伝えていくこともすごく大切かもしれませんね。」(同書p74より)まさに、今回のNHK特集は、尾上さんが思われていた「わかりやすく伝えていくこと」の、具現化したものなのかな、と思いました。障害者運動の当事者の方の言葉の中には、「わかりやすくすることで、失われていくものもある」といったことも書いてあって、「それも、確かになあ」と思う一方で、やはり、いろんな人に知ってもらう一つのやり方として、こういった「わかりやすく伝えていくこと」も大切だと思うのです。ここから、また広がっていくものがある、と思っています。どうぞ、周りの方にも、お知らせください。僕も、伝えます。インクルーシブな社会をつくるために・・・。▼「合理的配慮」がよく分かるテレビ番組(「フクチッチ」合理的配慮 前後編) (2023/07/09の日記)▼「広島県の小学5年生の合理的配慮への道!」 (2021/10/17の日記)▼小学校市販テストの合理的配慮等(正進社のパンフレットより) (2019/05/19の日記)▼業者テストの「ルビうち」が標準対応に! (2017/06/10の日記)

2023.08.30

コメント(0)

-

何か毎日の継続を!(8月毎日ブログ更新まであと2日!)

8月は、なんと、毎日ブログを書いています。上のカレンダーの、色が変わっているところが、8月でブログを書いた日です。今回、初めて、1ヶ月まるごと毎日更新が成りそうです。成せば、成る!あと2日。どうなるかわかりませんが、できれば達成したいと思います。毎日書いていると、ネタに困ることもあります。書きたいテーマがあっても、「それを書き出すと、長くなる」という場合もあるので、今の時間とエネルギーで書けるものを書くというのは、なかなか悩ましい問題だったりします。ただ、「継続は力なり」とはよく言ったもので、続けることが自分の力になり、エネルギーになっているということは、あります。夏休みの初めに、地元で、僕の出身高校の後輩によるライブがありました。そこで、僕は、すごいことを聞きました。なんと、2017年から、毎日、どこかで必ずライブをしているというのです。僕が出会った日は、2394日目でした。もちろん、ライブのオファーがない日もあるでしょうから、そんな日は、ストリートライブだそうです。雨の日も、風の日も、嵐の日も、続けてこられたそうです。自分で決めて、自分で続ける。「意志あるところに、道は開ける」ですね。ミカズキンさんと、おっしゃる方です。サイン、いただきました!僕は意志が弱い方ですが、大変影響を受けやすいたちなので、かなり刺激をもらいました。しかも、同じ学校の、後輩ですからね。「自分も、がんばろう」と思いました。と言いつつ、やる気の出ない日もあるもので・・・夏休みなのでYouTubeで好きな動画を見て時間をつぶしているときも、正直、ありました。ところが、ここでまた、「あきらめずに、やりつづける」という動画と出合うのです。それが、これです。僕が昔熱中していた、ファミコンの「ドラクエ2」をやっている動画。なつかしくて見ていたのですが、あまりにも厳しいハードルを自分に課した挑戦に、ふるえました。本来は3人の主人公で協力して進めるゲームなのですが、そのうちの1人だけしか使わずに、しかもゲーム最難関の場所にレベル1装備なしの状態でいきなり飛び込むという、知っている人なら「絶対無理」と言っちゃう設定でプレイしています。このゲームをやったことがない人には分からないかもしれませんが、とにかくとんでもない、挑戦です。ゲーム少年だった僕には、めっちゃ、響きました。最後に、僕が中学校高校生の時に、はやっていた歌をのっけて終わります。「負けないこと 投げ出さないこと 逃げ出さないこと 信じ抜くこと」(大事MANブラザーズバンド)「あきらめないこと」を、いろんなところから、学びました。いろいろありますが、とりあえず、続けてみます。

2023.08.29

コメント(0)

-

「学校統廃合」「複式学級」「小規模教育の良さ」についての学習会

さて、今日は6月に地元であった、地域の学習会のことを書きます。ずっと書きたかったのですが、寝かせすぎて、2ヶ月以上経ちました。#寝かせすぎ。6月18日にあった、地域の人向けの学習会。テーマは、「学校統廃合」「複式学級」「小規模教育の良さ」でした。僕は、通級の巡回指導で複式学級のある小規模校も回っていました。小規模校の良さは、肌で感じるところがあります。複式学級の良さも、同様です。最近は「学校統廃合」の話ばかりで、「ちっちゃい学校は、あかん」と言われているみたいで、ちょっといやな気持ちでした。そこで、この学習会に参加して、「統合推進」以外の話を、しっかり聞こうと思ったのでした。講師は、京都橘大学教授の、藤岡秀樹さん。いろいろなところで講演をされているようです。藤岡さんのお話は、いろいろな小規模校の具体的事例が豊富でした。具体的な話を聞けば聞くほど、僕が実際に見てきた学校現場と共通するものがあり、うなずけるものがありました。たとえば、「規模が大きいほど、学級崩壊が起きやすい」という話。大規模校で、たとえば6年1組で学級崩壊が起こると、他のクラスにも伝染していく、という、生々しい話もありました。これは、確率の比較の問題で、あくまでも傾向としてそういうことがあると言えるだけですが、その傾向は、たしかに僕も、あると感じます。日本の学校は学級担任1人で見なきゃいけないクラスの人数が、諸外国に比べて多いです。なので、そもそも、クラスの人数がいっぱいいると、細かく丁寧に見きれないということがあります。一人ひとりに真摯に向き合い、子ども一人ひとりのことを考えた教育をしようとすると、「少人数教育」のほうに、どうしても軍配が上がります。国も、それを認めて、40人学級から35人学級に定員を減らす、ということを言い出しましたが、35人というのは、それでも、諸外国に比べて、多いです。僕の実感としては、「16人」が一番理想的だなあ、と感じています。1クラス16人の教室をいろいろ見てきましたが、何をするにしても、ちょうどいいクラスサイズだと感じました。まあ、いろいろあって、いいんですけど。あくまでも、僕の個人的な、印象です。藤岡先生は、「教室を2人の先生で教えるティームティーチングをすることで、学級崩壊については、改善する」と言われていました。日本の教育は長らく「担任1人」に任せきりになっていましたが、「2人体制」によって多くの問題が解決すると思われます。小規模校のよさとして、これも確率の比較の問題ではありますが、「不登校が少ない」ということも挙げられました。大規模集団だと息苦しいという子もいるので、小規模校でのびのび過ごすのは、感覚的には、ぼくは個人的に大賛成です。僕自身、大規模集団が苦手なので・・・。教室の中にめいっぱいに40人の机とイスが並んでいるのは、あまりにも余裕がない、と感じます。藤岡さんは、小規模校のほうが、「児童生徒の自治能力が高まる」ということも、言われていました。事例として、ある小規模の高校の生徒が、卒業式の答辞で言った言葉が、紹介されました。「少人数だからこそ、生徒が主体的になれた」というものでした。僕も実際に大規模校と小規模校の両方を巡回していた経験から、「比べてみると、たしかにその傾向がある」と感じています。僕が巡回で見てきたのは小学校だったので、小学校の話をします。たとえば、6年生が4人とかだと、その4人は学校のリーダーシップをとらなければ、しゃあないわけです。集団の影に隠れてこそこそおとなしく過ごすということは、できそうにありません。それがいい場合もあれば、逆に働くこともありそうですが。リーダーシップをとるというと大げさですが、ずっと一緒に過ごしてきた子ども集団の中で、ちっちゃい子のことも考えて行動する、というだけのことです。知らない子たちの前で話をするのを強制されるといった種類のことではありません。学校全体がひとつの家族のようで、気心が知れている、というのは、かなり大きいです。子どもたちの結びつきが強いので、教師がいなくても、子どもたちでいろいろ考えてやっていく、ということが、かなりできやすいように感じます。「主体性」というのは、ほんとうに大事で、社会に出て生きて働く力の中心は、その一言に尽きるのではないか、と僕は思っています。「人とのかかわりの中で主体性を発揮する」ということさえ学べれば、学校はその意義を達成する、とさえ、思っています。学習会では、藤岡さんのお話以外にも、地域住民の生の声がたくさん聞けたのが、うれしかったです。地域住民からの質問や意見が相次ぎ、終了予定時刻になっても、終わりませんでした。学校統廃合についての行政の説明会でも、同様の傾向があるようです。やはり、学校は地域のものですから、地域の声を聞かなければなりません。「小規模教育の良さ」がテーマではありましたが、地域で実際に小規模校で育ってこられた方の、生の話を聞くと、「良いことばかりでもない」というのも、また、明らかでした。「小中9年間同じメンバーだった。 いじめはないように見えても、あった。 部活は、卓球とバスケのみ」というお話は、なかなか衝撃的でした。実際にその中で育ってこられた方の話は、重みがあります。もちろん、「小規模校で育ってきて、よかった」というものも、ありましたよ。そんな中、会場からは、「いろいろな学校があっていい」という意見も出されるように、なりました。そのとおりです。僕も、一律に学校統廃合に反対しているわけではありません。「大規模校も、小規模校も、ある」というのが今の現状ですが、これがいい、と思っています。だから、「統合、統合、また統合」というような風潮には、強い違和感を覚えています。僕は小学校教諭なので中学校のことはよく分かりませんが、統合を求める理由は中学校のほうが深刻のようです。「統合しないと、教科を教える先生がいない」という理由が大きいようです。中学校は教科担任制なので、大きな学校にして先生の数を多く確保しないと、教科によっては教えられない先生が出てくるらしいのです。ただ、これについては「子どもの話」とは別の、大人の都合の話なので、僕は「それが主たる理由となって、統合するというのは、おかしいんじゃないかな」と思っています。藤岡さんは京都の大学の先生ですが、今、京都でも学校統廃合が進んでいて、日本の小学校の先駆けである「番組小学校」も、統廃合の流れの中で消えていこうとしているそうです。学校統廃合の問題は、地域の歴史を、今後どのようにつないでいきたいかを考えることでもあります。一面的な理解によらず、多面的なものの見方で、当事者主体の議論をしていくべきだと思います。▼「大切なことは、なにか」 ~『イタリアのフルインクルーシブ教育』などから (2023/08/13の日記)▼「ミュージカルのような授業」 ~マンガ家矢口高雄さんの体験より (2014/03/29の日記) ▼地域に暮らすうえで大切なのは、挨拶(と●●●●)~『コミュニティデザインの時代』 (2021/01/26の日記)▼自然の恵みツアー! 兵庫県丹波市春日町 (2014/02/02の日記)

2023.08.28

コメント(0)

-

1人だと勉強が続かないという人のための「オンライン自習室」

「自分で勉強する」と決めたのに、勉強が続かない、という悩みは、よくあります。ひとりだと、勉強するもしないも、自由ですよね。「やらなきゃ」と思いつつ、スマホに手が伸びて、ゲームをしだしたり、部屋のマンガが目に入って、読み出したり、散らかっているのが気になって、掃除し出したり・・・まあ、そういうわけで、「自分の意志で勉強をし続ける」というのは、なかなか大変なことなのです。自分1人だと勉強がはかどらないとき、皆さんなら、どうしますか?「図書館に行って、勉強する」。なるほど。「友だちと勉強する」。それも、いいですね!とはいえ、そんな環境は整っていないという人もいるでしょう。そこで登場したのが、「オンライン自習室」です。▼オンライン自習室 MyroomNeo (my-room-neo.com)上のサービス以外にもあるので、まとめサイトにもリンクを貼っておきます。▼オンライン自習室のメリット・デメリットとは?無料おすすめも紹介 (まなビタミン、2021記事)オンラインでつないで、ただ黙々と勉強するだけ。たったそれだけでも、画面の向こうにリアルに人がいて、その人が勉強している姿が映っているだけで、自分もがんばろうという気になる・・・かもしれません。令和の世の中は、いろんなものがありますね。上のサービスのコンセプトを見てみると、「本気が伝染する」といったことが書いてあって、「これは、たしかに、効果が大きいな」と思いました。僕自身は上の「オンライン自習室」はやっていませんが、「みんチャレ」というのは、やっています。自分が決めたことをやったら「仲間に報告する」というものです。今参加させてもらっているのは、かなり本気で続けようとされている方が所属しているので、自分が続けることにもつながっています。今はオンラインで仲間とつながることができるので、同じ志の人とつながって、自分が「やる」と決めたことを互いに報告し合い、「いいね!」を送り合えると、よさそうです。▼「みんなでチャレンジ」が習慣化の決め手!~習慣化アプリ「みんチャレ」 (2021/01/24の日記)

2023.08.27

コメント(0)

-

【音とり用】合唱「心の中にきらめいて」低音(男性パート)強調版

僕は、勤務市の「ICT×音楽」の教職員自主研究チームに所属しています。今年から、仲間に入れてもらいました!#ずっと、入りたかった。そのチームの模擬授業が、昨日ありました。そのときに歌う合唱曲を、事前に覚えるために、事前に「下のパート」の音とり用動画を作りました。曲は、「心の中にきらめいて」。(作詞:田崎はるか、作曲:橋本 祥路)中学校でよく歌われている曲です。教科書に載っているんだそうな。低音(男性パート)の音とり用動画です。男性パートの音を強調して鳴らしています。例によって、カワイ「スコアメーカー」を使って作成しました。#ほかにもスコアメーカーで音とり動画をいくつか作っています。下のパートの音とりって、難しいんですよね。でも、自信を持って大きな声で歌ってくれる同じパートの人が1人いると、安心して歌えるようになります。でも、中学校で、自信を持ってくっきりはっきり歌ってくれる男子はほぼいません。せめて、この動画がその代わりになれば、と思って作成しました。この動画と一緒に歌うことで、自然と正しい音程で歌えるようになるはずです。上のパートの声も、うっすらと鳴らしています。余裕が出てきたら、ハーモニーを作る時に、上のパートの音も聴くようにしてください。「相手に合わせる」ことが肝心ですよ♪キーボードの「←」を押すと5秒巻き戻るので、自分が歌ってみて「音程が合ってない」と思えたところは、即座に巻き戻して再チャレンジしてみましょう。合ってなかったら、合うまで何度も歌えばいいのです♪この動画を作ったおかげで、僕は、下のパートの音とりがだいぶできるようになりました♪😄▼1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう!※2023/5/7追記 (2021/08/23の日記) ▼練習用に音源スローバージョンを一括作成! (2022/09/06の日記)▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版 (2023/07/26の日記)▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版 (2023/08/08の日記) ▼【動く楽譜】「明日の空へ」ミマス(歌付き) 公開! (2023/08/09の日記)

2023.08.26

コメント(0)

-

夏休みの宿題 多過ぎ問題 ~宿題改革の先進的実践に学ぼう!~

8月も終盤。北国ではすでに夏休みが終わっているようですが、僕たちの近隣の地域でも、もうすぐ夏休みが終わろうとしています。近年は、学校にエアコンが入ったからという理由で、夏休みを短縮する市町が出てきました。わが子の通う学校は、来週の月曜から、新学期です。新学期までにやっておかないことと言えば、夏休みの宿題。わが子も、夏休みの宿題を終わらせることに、躍起になっています。最後にあわてるなら、計画的にやっておけばいいのに・・・と思いますが、まあ、それも、自分で決めてやっていくことなので、外野からとやかく言うことはしていません。8月中旬に家族旅行に行きましたが、そのとき、わが子は一応は宿題を持って行っていました。やらんけど。#持って行くことに意味がある・・・のか?さすがにもう新学期直前なので、やらないわけにもいかないらしく、宿題に付き合ってあげることも、しばしば。「パパは教えるのが上手だから、家庭教師が向いている」と、ほめてもらいました。#転職しようかな。さて、そんな「夏休みの宿題」ですが、テレビのニュースで、「今、夏休みの宿題を減らしたり、なくしたりしている学校が増えています」と報じられていました。【気になる!】夏休みの宿題…「出していない」学校も?(日テレNEWS、2023年8月14日放送「news every.」より)でも、そのことをFacebookなどでつぶやいたら、「全然減っていない。すごい量だ」というコメントが相次ぎました。「宿題自由化」の波は、まだ僕たちの地域には来ていないのか?「夏休みの宿題」と一言で言っても、大きく2つに分けられると思います。「ドリルやワーク」といった、1学期の学習を復習し、忘れないようにするためのもの。そして、「作品を仕上げる」というものです。習字や絵、読書感想文、自由研究などですね。このうち、習字や絵の作品提出については、各団体から依頼があるのでやっているという側面もあるようです。これについて参考になると思えるネット記事があったので、紹介します。▼【具体策11】夏休みの宿題と作品応募のあり方を見直す (能澤英樹先生のブログ「学校の働き方改革『10の提言と50の具体策』」内、 2019/07/28 )文科省は、作品応募は「学校を経由しない方法」で行われるのがベストだと言っているようですが、僕は知りませんでした。そうだったんだ!学校の先生は、知っておくといいですね!僕の同期の先生からも、次のような情報もいただきました。岐阜市立岐阜小学校の取組です。こちらは、夏休みの宿題に限らず、普段の宿題を全面的に見直されたようです。▼背景に長時間労働…教師の働き方改革で『宿題廃止』の小学校 切り替えた“家庭学習”が子供にもプラスの効果 (ヤフーニュース、2023/8/19)普段の宿題のマルつけに追われる学校の先生が、子どもたちと休み時間にもしっかりと向き合えるようになったのは大きいかな、と思います。▼岐阜小学校の「家庭学習」 (岐阜小学校公式サイト)保護者に配られている説明文書がそのままネットで公開されていて誰でも見られるので、とても参考になります。今まで宿題だった家庭学習の内容は、基本的に家庭に委ねられているようです。ただ、学校としては「やる気ペン」の使用を推奨しているとのこと。「やる気ペン」で実際に子どもたちはやる気になったのか、気になるところです。個人的には、こういう「ドラえもんのひみつ道具」みたいなものは、大好きです。のび太くんもこれを使うと、やる気になるのかな?コクヨ しゅくだいやる気ペン【iOS・Android 両対応モデル】「宿題」は学校教育における、古くて新しい、重要なトピックです。前例踏襲の思考停止にならないよう、「宿題」のあり方については、常に考え続けておきたいと思います。勤務校の研究推進担当者は「けテぶれ」に注目しているみたいです。「けテぶれ」サイクルは、なかなかよくできた仕組みだと思っています。『「けテぶれ」宿題革命! 』[ 葛原 祥太 ]『マンガでわかる けテぶれ学習法』[ 葛原 祥太 ]#「けテぶれ」とは何か知りたければ、上の青い本の一番上を目を皿のようにしてみて下さい。▼夏休みの読書感想文の指導 (2023/07/24の日記)▼工藤勇一『学校の「当たり前」をやめた。』 (2021/07/06の日記)

2023.08.25

コメント(0)

-

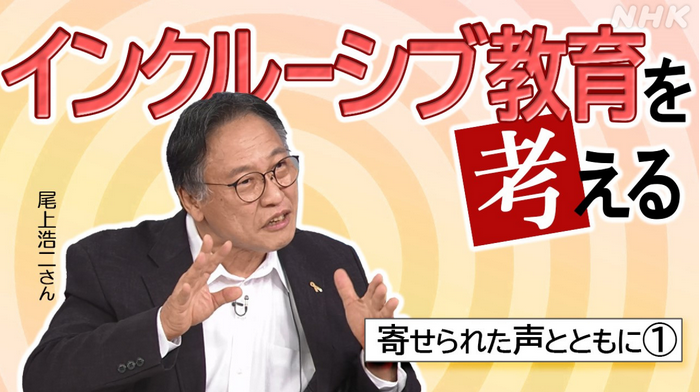

【紹介】「インクルーシブ教育を考える 寄せられた声とともに」

昨日まで7回にわたって、孫泰蔵さんの『冒険の書』の読書メモを書いてきました。ときおり「インクルーシブ教育」の観点での気づきを書いていたので、少し僕の個性も出せたかな、と思っております。さて、「インクルーシブ教育」について大変わかりやすく、様々なポイントを過不足なくおさえているネット記事を、昨日教えていただきました。これは皆さんにも参考になる!と思ったので、紹介させていただきます。「インクルーシブ教育を考える」をテーマにした、2回にわたるインタビュー記事です。ネット上で無料公開されており、全文が読めます。外国でのインクルーシブ教育の実際の様子として、カナダBC州の教室の写真も掲載されており、大変分かりやすい内容になっています。▼インクルーシブ教育を考える 寄せられた声とともに(1) - 記事 | NHK ハートネット → https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/841/▼インクルーシブ教育を考える 寄せられた声とともに(2) - 記事 | NHK ハートネット → https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/842/混乱しがちな現在の日本のインクルーシブ教育の現状についても、問題点を分かりやすく、整理して下さっています。この記事を読むことで、今後の方向性が、見えてくるかもしれませんよ。▼「カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育」 (2023/08/07の日記) ▼イタリアのフルインクルーシブ教育について、お話を聞きました! (2023/08/23の日記) ▼「大切なことは、なにか」 ~『イタリアのフルインクルーシブ教育』などから (2023/08/13の日記) ▼フィンランドのインクルーシブ教育 ~矢田明恵「フィンランドにおける学習困難への対応」 (2023/08/15の日記)▼【紹介】「日本型インクルーシブ教育への挑戦 ― 大阪の「原学級保障」と特別支援教育の間で生じる葛藤とその超克 ―」(ネットで無料で読める論文) (2023/07/04の日記) ▼3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校! (2023/03/13の日記)

2023.08.24

コメント(0)

-

「自立」とは? そして、なぜ、学ぶのか? ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その7

『冒険の書 AI時代のアンラーニング』の読書メモのつづきを書きます。いよいよ第5章。最終章です。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)↓過去記事はこちら 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回「教育」がめざしているものの一つとして、子どもたちの「自立」があります。「自立」とは、何でしょうか。本書の中では、「脳性麻痺がありながら医師としても活躍する日本の研究者」の、熊谷晋一郎(くまがやしんいちろう)さんの言葉が紹介されています。(p288)・「自立するとは、 頼れる人を増やすことである」。・一人暮らしをしてみて、友だちなど頼れる人を増やしていけば、自分はどうにでも生きていけるということがわかった・「依存先を増やしていくこと」こそが、自立なのです。 これは障がいの有無にかかわらず、すべての人に通じる普遍的なことだ(p288、熊谷晋一郎さんの言葉)「自立」をこのようにとらえることは、とても必要なことだと思います。人間は、誰もが、完ぺきではないのです。教育は、何でもできる人間をめざして行うべきものではありません。頼っていいのです。そういったところをふまえると、昨年国連から勧告された「インクルーシブ教育」を日本で行うことの意義も、より一層感じられます。様々な人に頼りながら生活することを学ぶことは、インクルーシブな場(=いろんな人がいる場)でしかできないのではないでしょうか。いろんな人がいて、いいのです。そして、できないことは、頼っていいのです。もう一人、フレイレさんの「教育」観も、紹介したいと思います。「ブラジルの教育者で社会活動家のパウロ・フレイレ」と紹介されていた方です。(p300)・知識を一方的に教えこもうとすればするほど、彼らは自力で考えることをやめ、ただ言われたことに従うだけの人間になってしまう。(p302)・ただ知識を貯めるだけの教育を続けたら、彼らから「批判的意識」は失われ、自ら世界を変えることはできなくなっていく。・私の意見などはいらない。 彼ら自身が考えることに意味があるんだよ(p303)(どちらのページからの引用も、フレイレさんの言葉)人を頼ることも、学ぶことも、自分が考えて、みずから進んで行うことに意味があります。本書は、受け身ではない、本当の「自立」した人間を教育するためのガイドを、提供してくれたように思います。・フレイレ先生は、知識を詰めこむかわりに学びのサポート役に徹した・「『なにを学ぶのか?』や『どのように学ぶか?』も大事だが、それよりも『なぜ学ぶのか?』が一番大事なんだ。(略) 自分たちが住んでいる世界を変えていくためには、自分たちの問題意識から生まれる対話こそ、いちばん必要なものだからね」(p304。2つ目の「・」はフレイレさんの言葉)What(なに)やHow(どのように)よりも、まず、根本に、Why(なぜ)がある。根本をおさえた、本質論が、ここにあります。さあ、そろそろ、長かった冒険のエンディングに入っていきましょう。・学校の古い意味を「自分が変わり続けるために行く場」という新しい意味へと変える・「社会が自分を変えるための場」であった学校を 「自分が社会を変えるための場」へと意味を逆転させるイノベーション(p328より)あなたにも、めざすべき教育の先が、見えてきたでしょうか。最後に、もういっちょ!・教育とはなにか。 それは、大きな問いに立ち向かっていく姿を後に続く者に見せることではないか。(p334)著者である孫さんの学びの姿を追いながら、かなり長い道のりを歩いてきた気がします。本気で追究する学びの姿を見せてくれた、孫さんに、感謝申し上げます。自分も、学んでいる背中を見せられる人に、なりたいです。長かった冒険の旅も、ひとまずこれで終わり。あとは、本書を読んでなにかを感じた僕らの、「考え」や「行動」が、そのあとに続くのです。自分を信じて、ともに、がんばりましょう。P.S.本書の最後には、「世界に散らばる冒険の書たち」として、本の中で具体的に紹介されたさまざまな名著が分かりやすく一覧になっています。そこに掲載された本を手に取って、さらに学んでいくのもいいと思います。『脱学校の社会』/イヴァン・イリイチ/小澤周三/東洋『「わかり方」の探究』 [ 佐伯 胖 ]『監獄の誕生〈新装版〉 監視と処罰』 [ ミシェル・フーコー ]『人を動かす 文庫版』 [ デール・カーネギー ]荘子(第1冊) 内篇 (岩波文庫) [ 金谷 治 ]被抑圧者の教育学 50 周年記念版 [ パウロ・フレイレ ]▼『学びの本質を解きほぐす』『冒険の書 AI時代のアンラーニング』 (2023/07/31の日記)

2023.08.23

コメント(0)

-

「誰もが自由に発想する社会が大事」 ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その6

昨日はひどい頭痛で午後は寝てました。復活したので、今日も、『冒険の書 AI時代のアンラーニング』の読書メモのつづきを書きます。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)↓過去記事はこちら 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回今日は、第4章「探究しよう」(p213~)を参照します。この章でも非常に興味深い考察がたくさんされているのですが、最後の「評価」に関わるところを、特に参照したいと思います。p258からの「専門家と素人」という節に、こんなことが書かれています。・「評価」や「査定」は、「人とちがうことをするな」という「同調圧力」を強めてしまう。(p258)「評価」に関しては、教育の世界でもこれまでにけんけんガクガクの議論がかわされてきました。自由な教育を志向するのなら、「評価」からも自由にならなければならないのかもしれません。これまでの本書の主張から言っても、ことさらに「教師」と「子ども」を分けて、教師が子どもを上から評価するということは、考え直さなければならない時期に来ているのではないかと思います。・僕は、そもそも「専門家」とか「素人」とかいう区別をしなければいいと思います。(p263)「分ける」ということについて考えた時にも出てきた主張です。みなさんは、どう思われるでしょうか?第4章の最後では、次のようにまとめられています。・幅広い知見を持っている人が必要とされている。・専門家に任せてほとんどの人が考えない社会より、 誰もが自由に発想する社会が大事だ(p266)自由と評価は、密接に関わり合っています。今までの「評価」観を脱することが、AI時代の僕たちに求められていることなのかも。本章に付帯する「Q&A」のところの内容も大変おもしろいので、読んでおきたいと思います。・「世の中に役に立たないものなんかない。 ものの見方を変えて自分が変わることができれば、 意味はいつだって変わる」・なにが役に立つかはわからないのだから、 ただひたすらあらゆることを楽しむ姿勢が大事だ・つまり、私たちは、好きなことだけして生きていくべきなのです。(p247)あなたは、いかが、思われたでしょうか?次回は、第5章「学びほぐそう」に入ります。いやあ、長い本だ~。では、また明日、お会いしましょう!!▼「多様性の時代」~7/28鴨頭嘉人講演会「新時代の働き方と生き方」 (2023/08/16の日記)▼「どんな子どもも、それは1つの個性であり、正解である」 ~映画「夢みる小学校」 (2022/12/18の日記)

2023.08.22

コメント(0)

-

「能力という名の信仰」 ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その5

『冒険の書 AI時代のアンラーニング』の読書メモのつづきを書きます。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)↓過去記事はこちら 第1回 第2回 第3回 第4回今日は、第3章「考えを口に出そう」(p155~)を参照します。さあ、いよいよ僕が本書で一番衝撃的だった「能力という名の信仰」という話に入っていきます。この話はいきなりだとなかなか腑に落ちにくい。僕たちが能力主義の社会に染まりきっているためでしょう。順を追って、いきましょう。p167~の「循環論法のトリック」のところで、本書では、こう書かれています。・「高い能力こそが良い結果の原因である」と考えるようになった。(p170)これがまさに循環論法であり、トリックなのです。ただ、僕は循環論法ということ自体がよく分からないので、別の角度から考えてみたいと思います。#エクセルの数式のエラーで循環論法のエラーが出てもよく分からない。本書には、人間が「能力」を信じるに至った経緯が、様々な角度から書かれています。その中で、「自分たちを機械のようなものだと考えるようになった」(p174)という説明のほうが、僕には分かりやすかったです。たしかに、人間は機械ではないのに、近代化の中、人間を機械のように数値化したりデータ化したりするようになってきました。#子ども時代は戦国ゲームで武将の能力を数値化したゲームで遊んでいました。本書では次のようにまとめられています。・能力というのは、あくまで結果論であり、同じようなことをしている他人との比較でしかない。・フィクションでしかない(p176)あなたは、これを読んで、どう思いましたか?結果論ということは、どういうことでしょう?たとえば同じ人間であったとしても、バッターボックスに打者として立って、5打数4安打であれば「能力がある」と見なされ、5打数0安打であれば、「能力がない」と見なされるということです。実は僕はエクセルでランダムで結果が変わる野球ゲームを開発しています。→ ダイナミック・ベースボール 脳内野球この野球ゲームにおいて、実は、こういうことは、頻繁に起こっています。この野球ゲームでは「能力」の値を設定することができます。能力の値が高ければ、よい結果が出やすく、能力の値が低ければ、よい結果が出にくくなるようにプログラミングされています。ただ、ゲームはランダム性を取り入れているので、確率の要素がからんできます。設定した能力値が低かろうが、偶然良い結果がでれば、良い成績になります。設定した能力値が高かろうが、偶然悪い結果になれば、悪い成績になります。「設定した能力値」というのは本来は目に見えないデータですので、目に見えるデータは、成績のみです。「設定した能力値」は、成績と必ずしもイコールになりませんが、成績だけで判断すると、成績がよければ能力が高い、と判断することになります。でも、これはゲーム制作者の視点で見ると、間違っています。「いや、それは、偶然だよ」「そんなふうには、つくっていないんだけどな」ということになります。本書では上の事例のように、たまたまにすぎないのに能力を決めつけてしまうようなバイアス(認知のゆがみ)を、「成果バイアス」(p178)として説明しています。また、このように結果から能力を評価する社会の危うさについても、述べられています。・結果論で物事や人を評価する社会は、 自分たちの首をしめることになる・結果論で失敗をこきおろす社会では、 人々はリスクをとって大胆な決断や行動をすることをためらう(p178)結果だけで一喜一憂するということは、プロセス(過程)よりも結果を重視するということです。僕は、本書を読んで、「結果よりも、やはり、プロセスを大事にしなければ」と思いました。本書には、「人間のすべての活動は本来、好きだから楽しく真剣にやっている、ただそれだけで十分なはずです。」(p180)と書かれています。結果を気にしなければ、過程を満喫して、もっと楽しく過ごすことができそうです。僕はこれを読んで、「評価する」ことの負の面に気づきました。「評価」で思い出すのは、「評価する授業」と「評価しない授業」を僕が目の当たりにしたときです。「評価する授業」は、一般的な、普通の授業ですね。「評価しない授業」というのは、今は、ほとんど目にしなくなりました。ただ、小学校に「外国語活動」が新しく入ってきた当初は、この授業には評価がありませんでした。子どもたちは、英語で歌を歌ったり、単純なゲームをしたりして、楽しんでいました。そして、「楽しかったどうか」でアンケートをとると、なんと、「楽しくない」と答えた子がまったくいない、ということが起こっていました。あのときの子どもたちは、「学び」を「遊び」のように楽しみ、ただ楽しむだけで、済んでいたのです。「外国語活動」自体は今もありますが、小学校でも高学年が「外国語科」という教科に変わり、評価が入ってきたことで、「外国語活動」の時間も、活動そのものをただ楽しめばよいというものではなくなってきている気がします。本書の「評価は人から自信を奪ってしまう」(p182)という指摘に、僕はかなり衝撃を受けました。同時に、自分の今までの経験から、かなりうなづけるところを感じました。では、いったい、「評価」をせずに、何をすればいいのでしょうか?実は、本書では、「評価にかわるなにか」(p185)についても、模索されています。そのひとつが、「アプリシエーション」です。なんと、『人を動かす』のなかの言葉です。『人を動かす 文庫版』 [ デール・カーネギー ]「アプリシエーション」はもともと英語なので、日本語での説明がちょっと難しいのですが、本書では次のように説明されています。・ある人や物をきちんと理解する・相手の良いところを理解してほめるというあたたかいまなざし(p186)・ただそれが「ある(在る)」ということがいかに「ありがたい(在り難い)」ことかという点に意識を向けた態度(p187)・尊敬と愛情と感謝(p188)いろいろな言葉で言い換えられていますが、伝わってくるものがあったでしょうか?興味を持たれたら、ぜひ本書を実際に読んで、すべての説明に目を通していただければと思います。僕が部分的に抜き出したところだけを読むより、ストーリーとして、文脈の中で読まれた方が、絶対に分かりやすいと思います。とりあえず僕は、「人を動かす」のオーディオブックを、もう一度聴き返しました。長くなりました。最後に、第3章の終わりに挿入された「Q&A」のところから、1カ所だけ引用して終わります。・「能力はあくまでも結果論であり、相対評価でしかない」(p211)あなたは、いかが、思われたでしょうか?次回は、第4章「探究しよう」に入ります。では、また明日、お会いしましょう!!▼人生がパッと開ける、斎藤一人さんの考え方 ~『神はからい』 (2006/07/28の日記)↑斎藤一人さんが『人を動かす』の本をすすめていることが書いてあります。#僕も、おすすめしています。

2023.08.21

コメント(0)

-

「いろいろなものが分けられたことによって・・・」 ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その4

夏休みを利用して、とことん学んでいる、にかとまです。今日は勤務校での奉仕作業の後、午後は勤務市の隣の市の教育研究集会で学んできました。ブログでは今日も、『冒険の書 AI時代のアンラーニング』の読書メモを書きます!ぜひ、おつきあいください。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)過去記事はこちら→ 第1回 第2回 第3回今日は、第2章「秘密を解き明かそう」(p93~)を参照します。2日前の第2回の時にイリイチさんの名前だけを出して、「イリイチさんの言葉は、たぶん、また今度引用することになると思います」と書いていたのを、覚えていますか?今回は、そのイリイチさんの主張から紹介します。・教える側ががんばって教えれば教えるほど、 学ぶ側はどんどん受け身になってしまう。 その結果、教育の専門家である教師に教わらないとダメだとますます思うようになる。(p100、イリイチ『脱学校の社会』(1970)によるあなたは、これを読んで、どう思いましたか?イリイチさんは、「教える人」と「学ぶ人」がきれいに分けられてしまうことによる弊害を語っています。ほんとうは「学ぶ人」はだれもが、自分の力で学ぶ力も意欲も、もっていたはずなのに、「教えられる」ことに慣れてしまい、もともとあった「学ぶ力」を忘れてしまうのです。「教育」を「学校が担うものだ」と教えられてしまったがゆえに、「学ぶ」ことを学校まかせにしてしまうのです。僕たちは「高度に専門化された社会」に生きていると思い込まされているがゆえに、「専門家じゃないから、わからない」「専門家に聞いて、そのとおりにするのが一番だ」と、安易に考えてしまうようになってしまった。いま、社会全体に、こういった画一的な思考が、はびこっています。本書は、それに対する警告を、大変分かりやすいかたちで、書いてくれています。僕がずっと考え続けている、「特別支援教育」についても、同じようなことが言えます。「特別支援教育」では「専門機関との連携」が大事だと言われていますが、それがともすれば、「専門家に任せておけばいい」になってしまっていないでしょうか?ことさら個人の中の「障害」を強調することより、「専門家でなければならない」と思い込むことが、みんなが同じ場所で共に学ぶインクルーシブ教育を阻害していると思えてなりません。第2章では分けられてしまうことによる弊害が、ほかのことに関しても書いてあります。たとえば、「遊び」について。・子どもも大人も 企業が「遊ばせてくれる」ことを期待して お金を払い、期待が裏切られると「損をした」と感じる(p107)「遊び」はもともとすべての人の主体的な、自由な行動の発露であったはずです。それなのに、「遊びのプロ」と呼ばれる人が生まれ、「遊び」を商品化してお金を取るようになると、人々は「遊び」をお金を払って消費するようになってしまった。ここで失われてしまったものは、とても大きいです。「いろいろなものが分けられたことによって、人間の生活はさらにつまらなくなった」(p109)と本書には書いてあります。僕はこれを読んで、非常に共感しました。僕はこれまで「インクルーシブ教育」(共に学ぶ教育)について学んでくるなかで、「分けること」について、何度も考えてきました。本書を読むことで、障害の有無で居場所を分けることだけでなく、「分けること」そのものがもつ、様々な危うさを考えることができました。そんな本は、なかなか出会えないのです。僕がこの本の読書メモを、数回にわたってブログで書き続けているのも、それだけ貴重な指摘がされているからです。本書ではほかにも、「子ども」と「大人」の区別についても触れられています。「区別こそが人間の生活を貧しくした」(p115)という発想。僕はかなり衝撃を受けました。皆さんは、どう感じられるでしょうか?次回は、第3章「考えを口に出そう」の中身を取り上げます。では、また明日、お会いしましょう!!▼「共に学ぶ教育」とは( 「普通学級での障害児教育」本の内容まとめ2) (2006/07/28の日記)▼人権週間に読みたい本 前田良『パパは女子高生だった』 (2020/07/04の日記)

2023.08.20

コメント(0)

-

「初めは自由に遊んでなれ親しむ」 ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その3

「学び」について、とことん追究していっている、にかとまです。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』の読書メモを続けます。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)過去記事はこちら→ 第1回 第2回本書第1章は、「解き放とう」。今回は、「縛りを解き放て!」という話から、参照します。(p62~)・本当に変えなければならないものは 学校そのものではなく、私たち1人ひとりが 学校に対して求めているものや私たちの意識なのです。(p68)この話の前には、既存の小学校や中学校なんていらないのではないかという話が出てきて、ドキッとしました。僕は、今の学校をなくした方がいいとは思いませんが、そのこと自体、縛られた考え方なのかもしれません。学校に対して求めているものや意識を変えなければならないという意見には、賛成です。また、その後に出てくる「スローな学びにしてくれ」(p71)という主張にも、賛成します。その後の「基礎という神話」(p77)という主張が、おもしろかった。下に引用します。・なにかにたどりつく道は無限にある。・「どれが基礎でどれが応用だという境目はない」・「基礎から応用へ」と順番に学習させようという教育は、 そもそも人類の知恵のあり方と合っていない(p79)上の点については、まだけっこうもやもやしています。僕の中に、難易度的に易しいものから難しいものへ、基礎的なものから応用的なものへ、という学習の順番が、しみついているのかもしれません。一方で、「なにを学ぶにしてもどんなルートを通ってもかまいませんし、そのルートは1人ひとりちがっていい」(p80)という主張には、素直に賛成できました。それは、インクルーシブ教育における多様性の観点からです。僕としては、「多様な学び方」はあっていいと思うし、一人ひとり違うということがもっと認められるべきだと思っているのです。でも、その学び方の中には、やっぱり「基礎」とか「応用」とかいうものが、あるんじゃないかなあ、とも思っているのです。「特別支援教育」においてよく言われる、「スモールステップ」という考え方が、僕に特にしみついていて、基礎から応用に少しずつ向かっていくことがいいと思えてならない、ということがあります。ただ、本書も「基礎」自体をすべて否定しているわけではなく、その後の記述で・「自分」が「基礎」だと思うことを徹底的にみがき上げることは、大いに意味がある(p81)ということも、書かれています。「基礎」というものも、一人ひとり違うというとらえ方ですね。そういうとらえ方をすると、これもまた多様性の観点から、うなずけるものはあります。このあたりは、もやもやをひきずりながら、引き続き考えていきたいところです。本書では、学習の順番として、「初めは自由に遊んでなれ親しむ」(p81)という主張が出てきます。これについても、賛成です。こういった、学習の順序に関わることは、「カリキュラム」とか「教育課程」と言われることです。今、この「教育課程」のとらえ方を刷新する時代に来ているということは、ひしひしと感じています。「初めは自由に遊んでなれ親しむ」というところからスタートすることには賛成だけれど、現行の学校制度の中で、それがどこまでできるかな、と思っているところはあります。本書では、「理想」として、次のようなことが書かれています。・「自由に遊んでいる中で、気がついたら学んでマスターしてしまっている」という状態が理想・教師も「教える人」をやめて、「一緒に遊ぶ人」になればいい(p82)僕自身も、「遊び」と「学び」の融合をめざしてやってきたところはありますが、これからの時代、ますますその両者の境界線をなくして、融合させていく時代がきたのかもしれません。そもそも、「遊び」と「学び」を分けて考えてしまっているところ自体、考え方が古いのかも。教師も共に遊び、共に遊ぶ中で、共に学ぶ。たしかに、ひとつの、理想です。第1章の最後まで行きたいので、あと、ちょっとだけ続きます。第1章の最後は、「失敗する権利」という話です。・「失敗を楽しみ、愛でる」という境地まで行くことができれば、 人生はとても豊かなものになる。(p90)「遊び」=「学び」という話と、この話は、つながっていると思いました。遊びの中では、失敗は「試行錯誤」であり、そのプロセスこそが、楽しいのです。学びにおいても、同じですね。「失敗」を許さない教育は、どこか間違っている、と思いました。最後の最後、第1章のラスト3行を引用して、終わります。・もっと学びは自由でいいし、楽しくあるべきだ。 そのためには、「人には必ず失敗する権利がある」という思いを胸に、 いたずらにルールをつくることをやめ、 失敗から学べる環境をデザインすることが重要だ(p92)長くなりましたが、今回は、これでおわり!まだ1章が終わったところです。第2章は「秘密を解き明かそう」です。では、また明日!!▼横峯吉文『天才は10歳までにつくられる』5~「勉強の必然性が生まれる」とは? (20100405の日記)▼ゲームをきっかけに学ぶ。ゲーム化すれば楽しくなることを学ぶ。 ~荻上チキ『みらいめがね』 (20200704の日記)

2023.08.19

コメント(0)

-

「解き放とう」 ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その2

『冒険の書 AI時代のアンラーニング』という本、昨日受講したICT研修の講師の先生も紹介されていました。「これからの教育」を多面的・多角的な視野で考えるには、もってこいの本です。昨日の長い前振りをふまえて、いよいよ、本書の第1章に入っていきます。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)本書第1章は、「解き放とう」。「学校ってなんだ?」という話から、始まります。・もしなんにも制約がなかったら(略) ひとつの学校に縛られるのではなく、いろんな学校で好きなように学べたらいいんじゃないか。 それも学校単位じゃなくて、あの先生のこのクラス、この内容、という細かい単位でえらべたほうがいいんじゃないか。 もっと言うなら、学びたいものや人がいちばん集まっている最前線の「現場」や、探究者がいちばん集まっている「本場」で学べたほうがいいに決まってる。(p20)これは、大学や、社会人になってからの「生涯学習」には、かなり当てはまるかな、と思いました。小学校にも、こういう要素が、少しずつ入ってくるのかな?小学校の場合、大学みたいに自分で全ての授業を選んで教室を行き来するのはあまり合っていない気はしますが、「学級」という枠自体は、ゆるめていっていい、と思います。「えらべる」というのは、かなりのキーワードだと思っています。自分で決めたことを、自分で学ぶ。受け身の学習ではなく、主体的な学習を、おこなう。そのためには、場や環境が、重要になってきますね。・21世紀は答えのない世界。 だから「教える」という概念もなくなる。(p33)上に引用した箇所は、「有名な大学の学長のインタビュー」のなかで、その学長が話していた内容だそうです。これについて記者はいろいろな質問をおこないますが、その背景には常に「どんな能力を身につける必要があるか」という考えがありました。そこで本書の中の「僕」は、違和感を感じます。そして、・記者の質問の背景には、 「能力を身につけないと生き残れない」 という考えがありますが、 僕はこの考え方こそが世界をダメにしていると思います。(p33)と書かれていました。昨日のブログでも書きましたが、本書で僕が一番衝撃的だったのは「才能や能力は迷信」「能力という名の信仰」という言葉でした。「教育」そのものが、本当に、大転換期に来ているんだなと思いました!能力を身につける「教育」からの転換が問われています。なにしろ「AI時代」です。暗記や計算などの「能力」は、AIのほうがバツグンに高いのです。今こそ、「人間」というものをとらえ直し、「教育」というものをとらえ直さなければ時代に来ていると思いました。「できる」「できない」にとらわれている時代から、時代は確実に、その向こう側に向かおうとしています。・学びとは本来、 「学びたいから学ぶ」という、 自らすすんでする行為なはず。 それなのに、 学校は学びを「教わる」という受け身のものに変え、 子どもたちを「教育サービスの消費者」に仕立て上げてしまいました。(p41)このあたりは、僕が本書と並行して読んでいた次の本とも、かなり重なってくるところだと思います。『学びの本質を解きほぐす』(池田 賢市、新泉社、2021、2200円)受け身の学習か、主体的な学習か。「主体的な学び」と、言葉で言うと一言で済みますが、これを実現するには、その背景として「どんな学校であるか」がまず重要になってきます。今の「学校」は、上で指摘されているとおり、子ども本人や保護者を、「消費者」に仕立て上げてしまっているのかもしれません。「学ぶ」ということは子どもにとっては権利であり、義務ではありません。学校は、子どもの学ぶ権利を保障する場所であり、強制する場所であってはならないはずです。まずそこのところを押さえなければならない。重要な指摘が、ここで、されていると思います。ところで本書のおもしろいところは、教育学や社会学、哲学などの歴史上の重要人物が、小説の中に、実際に登場するところにあります。あれ、言ってませんでしたっけ?この本って、小説なんですよ。その紹介の第1弾として、「フランスの哲学者ミシェル・フーコー」さんの言葉を、次に引用しましょう。・「学校は、監視・賞罰・試験という3つのメカニズムの複合体だ。 規律や訓練で子どもたちを秩序の中にはめ込み、 生徒が自ら服従するよう、巧妙にできているのだよ」(p45、本書の中のミシェル・フーコーの言葉)これはフーコーさんの時代の「学校」について述べたものですが、今の「学校」も、実はあまり変わっていないのかもしれません。と言っても、そんなに昔の人ではなく、上で紹介されていた言葉の元になった本『監獄の誕生―監視と処罰』は、1975年に出版されています。僕の生まれた年です・・・。本書ではフーコーさんとセットで「オーストラリアの哲学者イヴァン・イリイチ」さんにも言及されていますが、イリイチさんの言葉は、たぶん、また今度引用することになると思います。フーコーさんの名前を聞くと、「フーコーの振り子」をまず思い出しました。#別人です。イリイチさんの名前は、神戸大学の津田先生の著作で出てきたのを、思い出しました。(▼「障害」の「社会モデル」を考える ~津田英二『物語としての発達/文化を介した教育』)今までの僕自身の学びが、本書で、いろいろとつながってきたのを、実感しました。さてさて、このお2人の哲学者が登場した回の最後に本書の主人公の「僕」は、こうふりかえっています。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓・子どもたちを今の社会に合わせられるようにするのではなくて、 むしろ子どもたちが現状を変えていけるように、 現状から解放されるような教育を行うべきだよ。(p48)さあ、はたして、そういった新しい教育を、どのようにしておこなっていけばいいのでしょうか?その答えに向かう前に、本書はまだもう少し、長い歴史の中でできてきた教育の呪縛をとらえ直すことが続きます。長くなりましたので、今日は、ここまで。第1章「解き放とう」後半に続く!!▼菊池省三対談集『「教育」を解き放つ』 (2021/08/15の日記)

2023.08.18

コメント(0)

-

孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その1

昨日のブログ記事のテーマが「新時代の働き方と生き方」だったので、そのつながりで、僕が大変感銘と衝撃を受けた本を紹介したいと思います。後で参照したいページの端を折ったら、半分ぐらい折ることになってしまった本。そのくらい、ページをめくるたびに、衝撃を受けた本です。長くなるかもしれませんが、おつきあいください。この本です。『冒険の書 AI時代のアンラーニング』(孫 泰蔵、日経BP、2023/2、1760円)7月31日のブログで、ちらっとだけ、紹介していました。本格的に、こちらの中身を紹介していきたいと思います。まず、表紙がとっても、魅力的。上の商品画像ではよくわかないので、拡大します。どこかで見たようなアニメーションイラスト。はい。そうです。「君の名は」や「天気の子」の作画に関わられている方が、本書にも関わられています。それなのに、中身は「教育」に関する本なんです。この時点ですでに、今までの常識をぶっとばしています。これまでの常識にとらわれない「教育」を追究することで、新しい時代の新しい子どもたちを育てようという強い意志が感じられます。まさに、「転機の子」です。#ごめんなさい。これは僕が考えました。引用じゃないです。転機の子。#さっき誤変換で出てきたので、ネタとして使おうかと・・・上の画像だと、オビのオモテしか、見られませんよね。オビのウラには、次のようなことが書かれていました。新しい時代に必要な、新しい気づきが満載・才能や能力は迷信。AI時代には全く意味がなくなる・イノベーションは論理的思考では生まれない・大事なのは、学んだ知識や成功体験を捨てること・学びにも仕事にも、「遊び」を取り戻すことが大切・自立とは、頼れる人を増やすこと一読しただけでは意味が分からないことが多数あると思いますが、「え?どういうこと?」と、詳しく知りたいことがありませんでしたか?僕は、「才能や能力は迷信」という言葉が、一番心のフックにひっかかりました。これについては本書の第3章の「能力という名の信仰」で、詳しく書かれています。それは追い追い参照していくとして、とりあえず、順を追っていきましょう。まず、同書の冒頭の「はじめに」には、次のような記述があります。・学校で行われている教育の内容がその意味をどんどん失いつつある(p4)・自分の考えを表現するのにちょうどいいところがあれば、いくらでも引用して使ってかまいません。 僕の許可を得る必要はありません。・大事なのは、考えや情報が共有されることなのですから。(p5)どんどん引用してシェアしてかまわない、ということを著書の冒頭で書かれているのは、前田康裕先生も同じでした。AI時代の教育の今後を見据えておられるかた同士の、共通点をこんなところで感じました。↓前田康裕先生の本もオススメです。最新刊!『まんがで知る デジタルの学び2 創造的な学びが生まれるとき』(前田 康裕、さくら社、2023/7、1800円)「情報」の持つ意味が、時代を追うごとに、どんどん変わっていっています。著者のご厚意に甘えて、引用をどんどん行いながら、新時代の教育について、みなさんと共に考えていければと思っております。つづけます。少しずつ、中身に入っていきます。先ほど引用したのは、「はじめに」のところです。その後、目次があって、本文の最初は、「父からの手紙」から始まります。(「第1章」の前です。)なんだか、映画「君たちはどう生きるか」に、近いものがあるかもしれません。さて、手紙には、こんなことが書かれていました。・自分がやりたいと思うことがいつでもできるのと同じように、 勉強だって やりたくなった時にいつでもできる(p14)これは、いわゆる「生涯学習」の考え方です。人間は、一生をかけて、常に学び続けていけるのです。この考え方自体は文部科学省も昔から言い続けている気はしますが、実際は、今の日本で学び続けている大人の数は、諸外国に比べてとても少ないそうです。#前回のブログで紹介した鴨頭さんの講演で言っていました。本書を通じて繰り返し述べられることではありますが、「学校」や「学び」といったものを、僕たちはもっと柔軟に捉え直していかなければなりません。おっと。「第1章」の内容に入るまでに、前置き部分だけで、こんなに字数をとってしまいました。今日はここまでにして、「第1章」以降の本格的な内容に関しては、また明日以降、紹介させていただきます。では、また、明日!▼「考え方の違いなんて、当たり前」 ~工藤 勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その2 (2022/09/23の日記)

2023.08.17

コメント(0)

-

「多様性の時代」~7/28鴨頭嘉人講演会「新時代の働き方と生き方」

7/28に兵庫県三田市で、YouTuberの鴨頭嘉人(かもがしら よしひと)さんによる講演会がありました。教育関係の講演会ではなく、一般の講演会です。「新時代の働き方と生き方」というテーマでの講演でした。動画撮影はNGでしたが、写真を撮ってSNSにアップするのはOKでした。↓一番印象に残ったスライドが、これです。「65%」という数字は知っていましたが、そこまで深く考えていませんでした。鴨頭さんによると、これはかなり「スゴイコト」らしいです。なぜかというと、「マイノリティが、マジョリティになる」からです。「好きなことが仕事になる」とも言われていました。実際、今の時代、ラーメンが好きな人が「ラーメンYouTuber」になっていたり、プラモデルを組み立てるのが好きな人は、組み立てたプラモデルを売ってお金に換えていたりするそうです。「いろんな人がいるから」「いろんな人がつながって、みんなで幸せになる仕組みをつくっている」まさに、ワクワクする社会だな、と思いました!この時代において、鴨頭さんは、「評価とか、論破とか、意味ない」と言われていました。新しい仕事がどんどん出てきて、新しい価値観がどんどん出てくる時代です。今までの評価軸で評価したり、批評することに、どれだけの意味があるでしょうか。「評価」については、学校でも社会でも、一生ついて回ることのように思われていますが、「評価」自体のとらえ方を変えるべき時が来たのかもしれません。鴨頭さんは「888戦略」というのを、勧められていました。「8時間は、寝たり食べたりする。 8時間は、仕事する。 残った8時間は、好奇心に使え」という勧めです。僕は、「好奇心」というのは非常に大事なことだと思っているので、共感しました。好奇心は、「未来への投資」です。鴨頭さんは外国のことにも詳しいですが、オーストラリアのメルボルンでは、街中での落書きが推奨されていて、それが芸術家を育てることにつながっている、という事例を紹介されていました。社会全体で、新しいものを面白がって育てていけるのは、いいですね。「今、夢を叶えるためのインフラは、めっちゃ整っている」という言葉に、勇気づけられました。僕も、芸術・創造は大好きですので、積極的にどんどんやっていきたいです。鴨頭さんの例え話の中で、「橋をかける話」が、めっちゃ熱量が高くて、伝わってくるものが大きかったです。橋を架ける人は、橋を架けた先にあるものを想像できている。イマジネーションの力が、橋を架けることにつながったんだ、という話です。橋を架ける人の情熱が、ビシバシ伝わってきました。鴨頭さんはご自身のことを、「情報発信のために生きている」と言われていました。僕も、こうやってブログをやっているので、情報発信は続けていきたいと思います。情報発信は目的ではなく手段に過ぎませんが、世の中をよりよく変えていくために、情報発信は大切だと思います。ブログは毎日更新を心がけていますので、よかったらまた明日も、見に来てくださいね。鴨頭嘉人さんは本も多数出されています。読みやすくて、具体例が多くて、熱量が高いです。『もう人間関係で悩まない!コミュニケーション大全』(鴨頭嘉人)『コンプレックス・リベンジ 僕はいじめられっ子だった』(鴨頭嘉人)『夢を叶える5つの力~根拠のない思い込みで駆け上がれ!』(鴨頭 嘉人)『自己肯定力3~大丈夫、君ならできるよ~』(鴨頭嘉人)『私は自分の仕事が大好き』(鴨頭嘉人)『あなたの経験を仕事に変える技術』(鴨頭嘉人)▼「イメージが伝わっているんです。」 ~鴨頭 嘉人『夢を叶える5つの力』 (2021/08/05の日記)

2023.08.16

コメント(0)

-

フィンランドのインクルーシブ教育 ~矢田明恵「フィンランドにおける学習困難への対応」

これまで、イタリアやカナダのインクルーシブ教育について、本やオンライン学習会で勉強する機会を多く持ってきました。(たとえば→「大切なことは、なにか」 ~『イタリアのフルインクルーシブ教育』などから)「インクルーシブ教育は世界の潮流」と言われますが、ほかの国ではどうなのでしょうか?LD学会の機関誌『LD研究』第32巻第1号(2023/2)に、フィンランドのことが載っていました。よい機会なので、そちらに書かれていたことを、備忘録として書いておきたいと思います。フィンランドと言えば、白夜とオーロラです。オーロラのように、いろんな色が混ざり合うインクルーシブな教育を、フィンランドもやっているのでしょうか?『LD研究』誌に寄稿された記事の正式なタイトルは「フィンランドにおける学習困難への対応」です。寄稿者は、矢田明恵さん。インクルーシブ教育に関する研究者の方で、フィンランドにずっと滞在されているようです。なお、このブログでは僕の主観で覚えておきたいことをメモしているだけに過ぎません。詳細については該当誌を直接ご参照いただき、原文を読まれることをオススメします。(わずか5ページの報告ですので、すぐに読めると思います。 学会誌は大学図書館には基本的にあると思います。)こちらの寄稿の「Ⅱ」が「フィンランドにおけるインクルーシブ教育」になっていました。・1998年には(中略)原則として、重度の障害がある子どもも地域の通常学級に必要な支援を受けながら在籍することが可能となった。(『LD研究』第32巻第1号 p45より)ということが書かれており、イタリアやカナダと同じような教育改革があったことがうかがえました。なお、「障害」を社会モデルで見ているために、支援を受けるための「診断書は原則として必要ない」そうです。(p45より)学級定数や、通常学級の教室に入る大人の数は、どうでしょうか?これも、同じページから引用しますと、・子どもたちの多様なニーズに対応するため、学校規模に応じて1人~複数人、クラス担任を持たない特別支援教員が通常学校に配置される(『LD研究』第32巻第1号 p45より)ということでした。これも、イタリアやカナダの教育と似ています。寄稿の「Ⅲ」は「学校視察から ――ヴァルテリ・オネルヴァ校――」となっており、実際の学校への訪問調査による報告が書かれていました。それによると、フィンランドでのインクルーシブ教育への移行はまだ進行途中であり、「この5年間でヴァルテリ学校にて分離教育を受ける子どもの数は200人減少している」とのことでした。ただ、まだ「分離教育を受ける子どもの数」は0にはなっておらず、それは「地域学校の環境がその子に合うよう整っていない」ことが理由なので、環境を整えて分離教育0をめざしていくという方向性のようです。(「」内の引用はp47から)日本は島国で外国の情報が入ってきにくいところがありますが、今は求めれば情報が得られる時代ですので、外国の情報もどんどん参考にして、日本の教育を総合的に見直していきたいと思います。先ほど「フィンランドのインクルーシブ教育」で検索したところ、次のような情報も見つけました。こちらも参考になるかと思います。▼フィンランドでインクルーシブ教育を実践している小学校の先生にインタビュー!障がいの有無に関わらず、全ての子どもに特別支援の視点を。 (「先生の学校」2021/11/8記事)▼北欧諸国に学ぶインクルーシブ教育の本質 (大内進、日本文教出版Webマガジン「学び!と共生社会」vol.24、2022/1/25記事)下のリンク先の大内先生の記事に、「フィンランドは、日本でいう特別支援学校は残しつつも、できるだけ多くの子どもが地域の学校で学ぶことができる仕組みを整えてきました。つまり、特別支援学校はあるもののニーズがあるからといって安易にそこへの就学を進めるのではなく、基礎学校(小・中学校)での支援を強化することに力を注いでいるのです。」と書かれていました。日本の方向性も、これと同じものかな、と思いました。▼「個別の指導計画」はどうあるべきか?~イタリアやカナダのインクルーシブ教育をふまえて~ (2023/08/14の日記)▼「カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育」(8/11オンライン学習会の案内を含む) (2023/08/07の日記)▼イタリアのフルインクルーシブ教育について、お話を聞きました! (2022/08/23の日記)▼2月12日「イタリアのフルインクルーシブ教育」無料オンラインセミナー (2023/01/29の日記)▼【紹介】「日本型インクルーシブ教育への挑戦 ― 大阪の「原学級保障」と特別支援教育の間で生じる葛藤とその超克 ―」(ネットで無料で読める論文) (2023/07/04の日記)

2023.08.15

コメント(0)

-

「個別の指導計画」はどうあるべきか?~イタリアやカナダのインクルーシブ教育をふまえて~

昨日は、かなり「たいせつなこと」を書いた気がしています。↓▼「大切なことは、なにか」 ~『イタリアのフルインクルーシブ教育』などから 今日も、昨日の話題の続きです。8/11のカナダのインクルーシブ教育学習会で、「個別の指導計画」の話題も、ちらっとだけ出ていました。#「個別指導の計画」ではありません「個別の指導計画」は、子どもひとりひとりについて書かれた、個別の目標や手立てを具体化していくもので、日本でも、チームとして「特別支援教育」に取り組んでいくにあたり、大変重要なツールであるとされています。以下は、文科省が示している様式例の1つです。(文部科学省「個別の指導計画の様式例」より例6のものを転載。)外国の場合は、「個別の指導計画」の元になった英語である「IEP」という呼称が使われることが多いようです。「IEP」というのはけっこう便利な言葉で、僕は自分用のメモの時にはわりとこの言葉を使っています。手書きにメモを書くときには格段に速く書けるので、研修の時のメモ書きの時には「個別の指導計画」と書かずに「IEP」と書くことが多いです。#厳密には、日本の「個別の指導計画」と外国の「IEP」は、ちょっと違う8/11のカナダのインクルーシブ教育学習会では、チャットで、教師による「指導」の計画ではなく、子ども主体の「学習計画」になるといい、という意見がありました。鋭い指摘だと思いました!それを受けて、外国では「個別の指導計画」が2段構えのものであることが、チャット上で別の方から、説明されていました。「海外のIEPは、指導側と学習側の2段構造になる。」とのことでした。そうなんだ!「個別の指導計画」については、僕自身も、かなりこだわって取り組んでいるところがあります。僕は通級指導を担当していますが、子どもの記録を挟み込んでいく記録ファイルの裏表紙には「個別の指導計画」を添付しており、いつでも参照できるようにしています。指導の場においていつでも確認できるようにしているというのは、けっこう重要なことかと思っています。カナダでは「IEP」は、「リソースティーチャー(支援担任のような存在)が、担任と協力して作成する」と説明されていました。(8/11の池野さんの話による)子ども本人が、自分の字で書いていることもあるそうです。イタリアでは「個別の指導計画」は、「PEI」と言うそうです。昨日ブログに書いた『イタリアのフルインクルーシブ教育』には、次のような記述が見られました。・教育実践の場においては、「特別な教育的ニーズ」を要する生徒への教育は、「個別教育計画」(PEI)に基づいて実施されるが、2020年に公表された省令では、「個別教育計画」の作成にあたっては、ICFの概念モデルを活用することが義務づけられている。(p299より)『イタリアのフルインクルーシブ教育 障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』(アントネッロ・ムーラ、大内紀彦 訳、大内進 監修、明石書店、2022、2700円)(参考リンク)▼ICF(国際生活機能分類)-「生きることの全体像」についての「共通言語」- (国立長寿医療センター 研究所 大川弥生、PDF資料)「個別の指導計画」を意味のあるものにして、活用をほんとうに進めていくためには、「ICFの概念モデルを活用する」とか「学習者視点のものにする」「本人が参画するものにする」といったことが、必要になってくると思いました。「障害」を「医学モデル」ではなく「社会モデル」として捉え、インクルーシブな環境下で本人の思いや願いをどう実現していくか、そういった方向性に「個別の指導計画」を役立てていけるといいですね。▼具体的な評価や記録を(通知表と個別指導計画) (2006/12/17の日記)

2023.08.14

コメント(0)

-

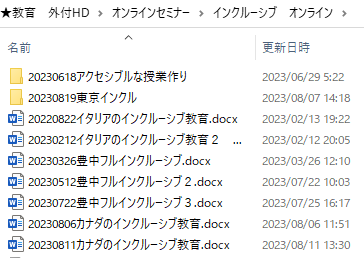

「大切なことは、なにか」 ~『イタリアのフルインクルーシブ教育』などから

カナダのインクルーシブ教育に関するオンライン学習会に、8月に2回参加しました。奇しくも、昨年の8月には、イタリアのインクルーシブ教育に関するオンライン学習会にも、参加していました。オンライン学習会の学習記録は、毎回パソコンの同じフォルダに入れるようにしています。インクルーシブ教育の学習会用には、さらに専用フォルダを作っています。そのフォルダの中身がどんどん増えているので、「インクルーシブ教育に関するオンライン学習会」は、どんどん充実してきているなあ、という思いを強くしています。もちろん僕が参加していないものも、これ以外にたくさんあります。今日、カナダのインクルーシブ教育に関する学習会で知ったことをふまえて、イタリアのインクルーシブ教育に関する本を、もう一度読み返してみました。以下の本です。『イタリアのフルインクルーシブ教育 障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』(アントネッロ・ムーラ、大内紀彦 訳、大内進 監修、明石書店、2022、2700円)本書を読めば、イタリアのフルインクルーシブ教育に関する経緯や現状を概観することができます。「日本でフルインクルーシブ教育を行なうには、どうしたらいいのか?」ということのヒントも、得られると思います。たとえば、学級定数です。カナダでもイタリアでも、学級定数は日本より格段に少なく、さらに、教室内にいる大人の数が、多いです。上掲書から引用します。・イタリアでは、通常1学級の児童生徒定数は25名程度と規定されている。 障害がある子どもが在籍している場合は定数が20名に軽減される。 クラスを小規模化した上に、学級担任(カリキュラム担任)の他に支援教師(支援担任)等が加わり、チームで対応することでフルインクルーシブ教育を支えている。)(p23-24より)ちなみにカナダについては、8月11日の学習会での池野さんの報告によると、「BC州の低学年は20人くらい、高学年は25人くらいだった。 制度的には30人以下と決められているが、州としてそれより小規模にすることが多い。」とのことでした。2014年発行の一木さんの本の中にも似たような記述が見られます。(その本については8月7日のブログを参照ください。)ただ、その本の中では2006年のデータとして学級定数はいちおうは35人であり、現状はそれより少なくしているという記述になっているので、もしかするとカナダはここ15年くらいの間に学級定数の上限人数を法的にさらに少なくしたのかもしれません。どちらにしろ、日本は「40人学級」(!)ですから、いかに日本が多すぎるのかがわかります。一応、小学校低学年の35人学級を段階的に上の学年にのばしていくらしいですが、それでも「インクルーシブ教育」を本気でやっていくなら、さらなる定数の引き下げが必要だと言えるでしょう。そうすると「予算がない」という話になるのですが。2日前のカナダの学習会では参加者がチャットで「日本の教員1人あたり児童数は20人程度で国際的にはまんなか程度。 分離体制が通常学級の繁忙を生んでいる。」という指摘をされていました。これについては引き続き考えていきたいところであります。また、日本が今後インクルーシブ教育に本気で取り組んでいこうとした場合、おそらくかなりの反対運動にあうだろうことも、イタリアやカナダの歴史が示唆しています。『イタリアの~』によれば、「障害のある生徒のクラスでの受け容れに、多くの教師が従わなかった」(p153)とあります。カナダでも、転換期には同様のことが起こったようです。ただ、そのときに重要なのは、「声なきものの声を聞く」ことです。『イタリアのフルインクルーシブ教育』第8章「インクルージョンのプロセスに現れる側面」より、僕が大事だと思ったところを、一部分だけ引用します。・「どれほど多くの年老いた障害者たちが、表現ができるなら示せるはずの人間性を欠いた自分の姿に向き合わされて、失意のどん底に突き落とされていることか」(p269)8月6日のカナダのインクルーシブ教育に関する学習会の最後に一木さんが、こんなことを言われていました。「意見を言える人の意見だけを聞くことになってはいけない。 意見を言えない人の意見を聞かなくてはいけない。」僕は、このことを、非常に大事なことだなあと思いながら聞いていました。折しも、同僚の先生からのすすめで重松清さんの『青い鳥』という文庫本を読んでいた時期でした。『青い鳥』には、うまく話せない、吃音の中学校の先生が出てきます。でも、うまく話せないからこそ、その先生は大切なことしか話そうとしないし、どんなに聞きにくくても、生徒はその先生の話を聞こうと、耳をそばだてるのでした。『青い鳥』 (新潮文庫 新潮文庫)(重松 清)(参考リンク)▼【小説】「青い鳥/重松清」(新潮文庫)のあらすじと感想|村内先生の伝えたいこと (りんとちゃーの花しらべ様)▼重松清『青い鳥』~先生は大切なことしか言わない (ブックス雨だれ「少年少女のためのブックリスト」様)「大切なことは、なにか」について、読んでいた本や、参加した学習会での話ややりとりから、非常に考えさせられました。「インクルーシブ教育」というのは障害のある子どもたちと一緒にやっていく教育だけをさすのではありません。多様性を包摂し、すべての生きにくい子どもたちをその中で受容し、つながりあって共に生きていけるようにしていく教育なのだと、改めて思いました。

2023.08.13

コメント(0)

-

【あふれる鉄琴愛♪】合奏「ルパン三世」てっきん練習用動画 公開!

昨日の「鍵盤ハーモニカ」に続き、今日は「鉄琴」パート用の、音楽会前の練習に役立てるための動画を作成しました。合奏「ルパン三世」の演奏サポート動画は、これでひとまず、一区切りです。ここからは、鉄琴大好きな僕、にかとまが、あふれる鉄琴愛を語ります。学校では「鉄琴」と言いますが、「ビブラフォン」が正式名称。僕は大学時代に吹奏楽をやっていました。音楽室にある楽器の呼称は、「もっきん」「てっきん」ですが、吹奏楽では、これが「シロフォン」(「マリンバ」)、「ビブラフォン」となります。吹奏楽の打楽器パートの先輩に、「もっきん」「てっきん」と言うと、怒られました。「ビブラフォン」ですよ、「ビブラフォン」!いいですよね、「ビブラフォン」。びんびん音が響きそうな名前です。#ぬらりひょんにも、似ています。#ビブリボンというゲームも、昔、ありました。下にあるダンパーペダルを足で押さえながら演奏すると、びよ~~んと音が延びます。これが、気持ちいい。僕の大好きな楽器です。一家に一台、ほしいところですが、僕は鉄琴を自宅に持っている人は、まだ見たことがありません。#木琴なら、持っている人を知っています。でも、演奏するのは、かなり、難しい。今回は、和音になっている譜面なので、右手と左手に1本ずつマレットを持って、演奏します。両手で同時に、ねらったところを正確に打つのは、かなりムズカシイです。練習あるのみ、です。吹奏楽の打楽器経験者の端くれとしてちょっとだけ助言すると、マレットの持ち方が、けっこう重要です。ちょうど半分のところを持つようにすると、コントロールしやすいです。子どもたちはよく端っこを持ってしまいますが、端っこを持つと、狙ったところを打つのが格段に難しくなります。うそだと思うなら、持ち方を変えて、打ち比べてみて下さい。いちおう、今回のような動画を事前に見ておいたり、練習後に、うまく演奏できないところだけを集中的に繰り返し見返したりすると、早く習得できるようになると思います。#せっかく作ったので、役立ててほしいっす!以下は、今回の「スコアメーカー」での、音の設定で、やったことです。よく分からないけど、とりあえずリバーブとコーラスを上げといた。そして、レイヤー音色を設定。「スコアメーカー」はパートの音色を目立たせる時に、「レイヤー音色」というのが使えます。同じ譜面で別の音色を重ねて発音させる便利機能です。最初はグロッケンにしてみたけど、音の増強がいまひとつだったので、「ワイドビブラフォン」というのを選んでみました。↓これが、その設定です。例によって、少人数編成で出力したWAVファイルを、鉄琴パートのみの映像と合成させました。オープニングは「鉄琴」の2文字だけなので「鍵盤ハーモニカ」よりもだいぶ短縮。ClipChampは、スキマのギャップを瞬時に削除してあいだを詰められるので、便利でした。最近、音楽や映像編集のマニアックな話題に行き過ぎているので、明日からは一般的な話題に戻る予定です。あくまでも、予定ですが・・・。▼【動く楽譜】合奏「ルパン三世」(高橋昭五編曲版)YouTube動画を公開!▼【動く楽譜】合奏「ルパン三世」鍵盤ハーモニカ練習用動画 公開!▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」▼【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」

2023.08.12

コメント(0)

-

【動く楽譜】合奏「ルパン三世」鍵盤ハーモニカ練習用動画 公開!

↓昨日は、音楽会でする合奏「ルパン三世」の練習用動画を作りました。▼【動く楽譜】合奏「ルパン三世」(高橋昭五編曲版)YouTube動画を公開! そして今日、鍵盤ハーモニカ練習用動画も、作りましたシンプルなサムネイルで、気に入っています。#CDやレコードの名盤が聴けるのかと誤解してしまいそうなサムネイル楽器演奏が苦手な子って、単に全体の模範演奏を聴くだけでは、自分のパートがどうなっているのか、聴き取れないんですよね。なので、前回のような全体が均等になっている音源だけではなく、苦手な子が所属しているパートのための音源は、絶対あった方がいいと思います。具体的には、そのパートの音だけが目立たせてある音源ですね。そのパートの音だけだと、全体の中での位置づけが分からないので、全体の音も小さめに聞こえていることが、必要です。そんなふうに思っているので、作ってみたのが、この動画になります。この動画では、鍵盤ハーモニカの音がよく聞こえるようにしているほか、階名と、鍵盤を表示しています。カワイの「スコアメーカー」の機能を使っています。鍵盤ハーモニカは和音弾きもできる楽器ですが、この譜面だと、素直に「上のパート」と「下のパート」に分かれて演奏した方が良さそうです。鍵盤ハーモニカの練習に役立てて下さい。では、いつものように作成時のやり方や、苦労話をすこしします。音と映像は別々に用意して、重ねています。本当は全体合奏の音をバックに、鍵盤ハーモニカパートのみの音を重ねて流したかったのですが、なぜか「スコアメーカー」が出力する音源と、画面録画した動画のテンポがほんのちょっとずつずれていくのです。大量に発音させるとPCに負荷がかかるからかもしれないと思い、音源については、少人数編成で鍵盤ハーモニカパートの音を目立たせたものを使用しています。それでも、微妙にずれていきましたが、鍵盤ハーモニカパートはお休みの小節があいだにかなり長くはさまっているので、そこで調節をしました。オープニングはやっぱり「鍵盤ハーモニカ」の文字に変えねばならんだろう、と思い、そこも前の動画と変えています。オープニングの雰囲気でやる気を高めて、「ルパン」になりきって、演奏してもらえればと思います。「スコアメーカー」は「学校版」でなくても「階名表示」ができるので、すごいです。階名は最初、「移動ド」で「五線の上」に出るので、設定で「固定ド」にして、場所も「五線の下」に変えました。さらに、符尾が下にくる音符は階名と重なって見にくくなるので、該当の音符の符尾を上に変更しました。(キーボードショートカットキーで、「Ctrl」+「Shift」+「←」 で、符尾の向きを変更できました。)▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」▼【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」

2023.08.11

コメント(0)

-

【動く楽譜】合奏「ルパン三世」(高橋昭五編曲版)YouTube動画を公開!

今までカワイの「スコアメーカー」を使っていくつかの動画をつくってきました。ついに!合奏の動画も、作りましたよ!「スコアメーカー」は楽譜認識機能があるとは言え、合奏になると途端にパート数が増えるので、手直しをする箇所も多くなります。とはいえ、ゼロから打ち込むことを思えば、圧倒的に速く楽譜データができあがりました。手直しが必要なのは、ドラムパートのシンバルの音符が多かったです。×がついている音符は、楽譜を認識しにくいのかな。たしかに、●は見やすいけど、×になると、線になりますからねー。でも、うまくいっていない小節をまるごと削除して、うまくいっている小節からコピペしてくると、速く手直しができました。スコアメーカーは楽譜上のいろいろな記号もコピペが効くので、臨時記号や「〃」などのトレモロ記号などもコピペで写せたのは、かなり便利でした。繰り返し記号までも、コピペでいけるんだから、おどろきです。一般的なDAW(作曲ソフト)だと、五線譜表示での編集はなかなか思ったようにいかないのが実情なので、楽譜の状態で修正をしたい時には「スコアメーカー」はやっぱり便利だなーと思いました。さて、今回のオープニングでは僕が大変お世話になったK先生が作られていた「ルパン文字提示装置 2011_01」を久しぶりに引っ張り出してきて、使用しています。「ルパン」にぴったりのオープニングになりました。なんとなく、「クルマ」も走らせたくなったので、フリー画像で「ルパン三世」を検索してきた時に出てきたクルマ画像も、登場させています。フリー画像の使用で大変お世話になっている「○○AC」さんのサービスに「切り抜きAC」というのがあったので、フリー画像の中のクルマの部分だけを切り抜いて、背景を透過させる処理をそちらでおこないました。今は本当に便利ですね。ネット上の無料のアプリで、高度な作業がすぐにできる。▼切り抜きAC https://clipping-ac.com/例によって、動画編集は、ClipChampを使っています。動画をエクスポートする時に、楽譜の中に黒い■が部分的に出てしまうなど、ちょっと処理が追いついていないかな、と思うところがありましたが、おおむね満足なので、気にせずにそのまま使用しています。▼【動く楽譜】「明日の空へ」ミマス(歌付き) 公開!▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版▼【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」▼【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」

2023.08.10

コメント(0)

-

【動く楽譜】「明日の空へ」ミマス(歌付き) 公開!

昨日の「地球星歌」に続いて、同じくミマスさんの「明日の空へ」(あしたのそらへ)の音取り用動画を作成しました。「地球星歌」はソプラノパートとアルトパートが同じ段に書かれているところをわざわざ2パートに分離してアルトパートを独立させて表示させていましたが、今回はそこまでしていません。タイトルも、アルト強調版ではなく、音取り用の「動く楽譜」(歌付き)としています。「スコアメーカー」が歌う声はかなりはっきりしているので、十分音取り用として使えると思います。楽譜認識はある程度うまくいきました。それでも、歌詞や音符の部分的な手直しは、10~20か所程度必要でした。やはり、1番と2番で微妙に歌い方が違うところの修正が一番大変でした。動く楽譜上で「1x」とか「2x」とか出てくるところが、それです。「1x」は1番のみの音符で、「2x」は2番のみの音符です。そういう設定に対応しているところが、すごいところではあります。#「x」は「バツ」じゃない。少しずつ、手直しのコツをつかんできました。「スコアメーカー」については、今後も、使い続けていきたいと思います。▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版▼【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」▼【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」▼富澤裕の合唱曲「地球星歌~笑顔のために~」▼コスモス ~群れあった個々が、別の色~

2023.08.09

コメント(0)

-

【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版

2週間前の「大切なもの」に続き、合唱の下のパートの音取り用動画を作りました。今度の曲は、「地球星歌」(ちきゅうせいか)です。学校の歌は、「校歌」。国の歌は、「国歌」。だから、地球というひとつの星の歌は、「星歌」になるのだとか。素晴らしいタイトルです。地球という星を旅して回られたミマスさんだからこそ作れたのではないかと思える歌。富澤裕さんによるピアノ伴奏付の合唱編曲も、とても素敵です。僕も大好きな歌です。下のパートって、覚えるのがとっても難しいんですよね。少しでも、この曲を歌う子どもたちの助けになるようなら、幸いです。活用法等は、2週間前の「大切なもの」のブログ記事に書きましたので、そちらを参照ください。記事全文を読まなくても、太字のところだけを読めば、活用法は分かると思います。この後の記述は、今回の苦労話です。#別に読まなくてもいいです。今回の「地球星歌」は、作成にかなり手間取りました。カワイの「スコアメーカー」で作成しているのですが、最初の楽譜認識で、うまく認識しないところが数か所。PDFではきちんと音符が分かる状態だったのですが、楽譜認識後に真っ黒になってしまうところがあり、あせりました。また、もともとの楽譜にパートの省略(部分的な非表示)があり、パートの認識が途中でうまくいかなくなりました。そこで、MIDIで書きだしたものを別のDAW(音楽編集ソフト)で修正したものを再読み込みさせ、そのMIDI譜からの部分コピーで元楽譜の修正を試みましたが・・・これは、うまくいかず。「スコアメーカー」の楽譜認識はかなり特殊なようで、後からの修正がDAW感覚ではなかなかうまくいかないのが、分かりました。結局、「スコアメーカー」が作成した楽譜を、非表示の楽譜もすべて表示させる「マスク解除」というやり方でとりあえず「見える化」し、レイアウトから設定をし直しました。なんとか完成にこぎつけることができて、ほっとしています。とりあえず、これで歌のお手本動画は、一区切りです。別に合奏譜のほうもあるのですが・・・これがまた、修正箇所がてんこもりで、盆休みに何とかなるかどうか、微妙なところです。▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版▼【運指動画】小2鍵盤ハーモニカ奏「ミッキーマウスマーチ」▼【練習用動画】小1鍵盤ハーモニカ奏「きらきら星」「~タンギング変奏曲」▼富澤裕の合唱曲「地球星歌~笑顔のために~」▼コスモス ~群れあった個々が、別の色~▼合唱新曲「青の記念日」が素晴らしい ~『教育音楽』小学版10月号

2023.08.08

コメント(0)

-

「カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育」(8/11オンライン学習会の案内を含む)

昨日の8/6に、「カナダのインクルーシブ教育」に関する学習会がありました。主催は、「インクルーシブ教育・社会を目指す会」。「インクルーシブ教育は、世界の潮流」と言われますが、カナダもインクルーシブ教育が進んでいる国の一つです。8/6の会では、カナダの実際の教育の様子や、日本とカナダの比較などが、複数の報告者から報告されました。これが、とってもよかったのです。特に、最後の参加者とのやり取りの中で、今目の前で起こっていたことをインクルーシブ教育の観点で捉えなおしをしていただき、ご説明いただいたのが、とても印象に残っています。ご説明いただいたのは、東洋大学人間科学総合研究所客員研究員の一木玲子さん。カナダのBC州には2015年にインクルーシブ教育の視察に行かれており、その時の報告を他の方との共著として、本にして出版されています。(絶版なのが、残念!)ちょっとした豆知識ですが、上の本のような絶版の本を読みたい時、図書館の蔵書を網羅的に検索してくれるWebサービスを使用すると、借りられる図書館が見つかるかもしれません。▼「カーリル」で上の本を探す https://calil.jp/book/4864460256 ※カーリルは複数の図書館からまとめて蔵書検索ができるサービスです。上の本の場合、「兵庫教育大学」の図書館にあることが判明しました。教育大学の図書館だったら、ほかの図書館にもありそうです。ちなみに買うとプレミアがついて、とんでもない価格になっています。(定価は税別700円。)小ぶりの本で、すぐに読めます。それでいて、とてもおもしろい内容です。ぜひこちらのブログでもそのうち中身を紹介したいと思います。このブログ記事を読んで、「カナダのインクルーシブ教育」に興味を持たれた方は、今度、8/11にも、別の主催団体による「カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育」のオンライン学習会があります。そちらを申し込まれてみては、いかがでしょうか。無料の学習会で、その時間帯に都合が悪くても、事後の録画配信もあるようです。8/6のときにも報告された池野絵美さんが報告されます。自由に宣伝していいようですので、宣伝します。以下、主催者団体からのメールの転載です。題目:カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育(オンライン・無料)特別支援学校の元教員が留学・就労して学んだことー東京大学・インクルーシブ教育定例研究会日時:8月11日 午前10時から12時講師:池野絵美申し込み先:https://select-type.com/ev/?ev=57EEvwwWiU0 今回、ご登壇いただくのは、特別支援学校に6年間勤務した経験を持つ池野絵美さんです。池野さんは、インクルーシブ教育の実際を体験したいと思い、2020年に特別支援学校を退職し、カナダに渡り、2年近く、インクルーシブ教育の先進地であるブリティッシュコロンビア州に滞在しました。現地で半年間、「教育アシスタント」の養成コースで学んだ後、ノースバンクーバー学区の公立学校で勤務されました。 現地では、インクルーシブ教育をすべての子どもにとっての当然の権利として捉え、誰もが参加できるよう環境を整えたり、子ども同士の関わりをサポートしたりすることに力が入れられており、大変感銘を受けたのだそうです。同時に、1クラスの学級規模やカリキュラムなど、制度に根本的な違いがあるとはいえ、カナダもかつて分離教育だった過去から変わってきたことから、日本でもできることがあると信じ、現在は日本の地域の学校で、特別支援学級の担任として勤務されています。 当日は、池野さんから、カナダの教員養成や学校現場の実際について具体的にお話をしていただくとともに、カナダのインクルーシブ教育への変遷を支えてきた発想の仕方や教育技術について教えていただく予定です。インクルーシブ教育にご関心をお持ちの市民の方、日本にどうやってインクルーシブ教育を広めていけば良いのかと考えていらっしゃる方、さらに、多様なクラスの中でどのように教えていけばいいのかと悩んでいらっしゃる現場の先生などにぜひご参加いただきたい内容となっています。 カメラオフ、マイクオフでご参加いただけます。また、お申し込みの方には、後日、録画を配信しますので、当日ご都合が悪いという方も安心してお申し込みいただけます。 皆様のお申し込みをお待ちしています。また、近くにご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご紹介いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。申し込み先:https://select-type.com/ev/?ev=57EEvwwWiU0東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センターインクルーシブ教育関連のオンライン学習会は、ほんとうに充実しています。「一気に波が来た!」と感じています。カナダのように、日本でほんとうの「インクルーシブ教育」が実現されていく日も、近い!?▼3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校!▼7/22の豊中のフルインクルーシブ教育に関する学習会を視聴して▼2月12日「イタリアのフルインクルーシブ教育」無料オンラインセミナー▼TBS報道特集「インクルーシブ教育が変えるもの」▼【紹介】「日本型インクルーシブ教育への挑戦 ― 大阪の「原学級保障」と特別支援教育の間で生じる葛藤とその超克 ―」(ネットで無料で読める論文)

2023.08.07

コメント(0)

-

「かまぼこ先生」になるな! 黒板を子どもたちに開放せよ!

仲島正教(なかじままさのり)先生の研修会で、「かまぼこ先生」というお話がありました。(関連記事 ↓ 8.1仲島先生の話を受けて書いたブログ記事 その1 子どもたちの目が釘付けになる「マジックブック」 その2 クラスの心を一つにする「拍手を〇回!」)「かまぼこ先生」というのは、黒板から離れない先生だそうです。「かまぼこ先生になるな!」というお話でした。「心の距離は、実際の距離に比例する」ということも、言われていました。先生が動いて、気になる子のところに行ってやることの大事さを強く感じました。その翌日、別の学習会で、「黒板を子どもたちに開放する」というお話を聞き、「同じだ!」と思いました。その学習会では、最後にグループワークの結果を各班の代表にホワイトボードに書きに来てもらいました。まさに「黒板を子どもたちに開放する」というのを模擬授業のように実際に体験したわけです。学習会の最後にふさわしい、とても楽しい共有・リフレクションができました。また、そのときに、それまで部屋の前方にばかりいた僕は、受講者の側方や後方に初めて移動しました。(僕はその学習会では司会の役割だったので、それまでずっと、前にいたのです。)そうすると、見える景色が、全然違うのです。教師が教室の前にばかりいると、見える景色が固定されてしまいます。「学習者」を大事にするのなら、実際に先生が動いて、「学習者の視点」を体験することが重要です。視点を変えることの重要さにも、気づきました。先生が前で話すのを子どもたちがただ聞くだけの授業では、面白くありません。そんな一斉授業の比率は、なるべく少なくしていきたいものです。子どもたちがライブで書いたものについて、ライブでかかわっていく。先生が子どもたちと一緒になって、同じ場を共有して、盛り上がる。このライブ感こそ、「おもしろい授業」「たのしい授業」につながるものだと思います。予定調和をぶっこわせ!ライブで子どもたちにかかわろう!授業は、そのときそのときに、子どもたちと、つくりあげるもの!夏休み前半の連日の研修会・学習会で、大変元気をいただいております。ありがとうございます。

2023.08.06

コメント(0)

-

通級担当による「支援体制」に関する発表「つながる つうきゅう」

昨日は「高校通級」の研究会で実践発表をしてきました。高校で通級指導が開始されて、5年になるそうです。少しずつ広がってきた感があります。僕は、「通級」は、少なくとも現状の日本では必要だと思っています。それは、困っている子どもたちを助けるものになると同時に、通常学級の教師のあり方や授業のあり方に影響を与えるものだと思っているからです。僕の発表は、「少なくとも兵庫県のLD通級担当者は、『学校生活支援教員』という名前であるのだから、当初より児童生徒の学校生活全体を支援する立場にある。 学級担任への助言や提案も、積極的に行う。 その教室に入っていき、ティームティーチングを行うこともある」というものでした。通級指導は児童生徒一人あたり週1時間だけのことが多く、その時間に該当の子どもに個別で指導するだけで状態が改善するといったことはなかなか難しいのが実情です。だからこそ、その子どもが普段学び生活している通常学級の教室のことを常に念頭に置き、その教室にかかわっていき、担任とともに普段の授業・普段の学校生活の改善を図っていかなければなりません。そのことは以前雑誌に寄稿した際にも書かせていただきました。昨日の発表のスライドのうち何枚かは表に出してもいいと思えるので、ここに掲載します。多様な子どもたちが安心して学び生活できる教室になるよう、通級担当者がどれだけのことができるのか。通級担当者がどんどん増えていっている現在だからこそ、大事にしていってほしい視点です。

2023.08.05

コメント(0)

-

クラスの心を一つにする「拍手を〇回!」(仲島正教先生に教わったこと その2)

昨日に引き続き、仲島正教(なかじままさのり)先生に教わったことを続けます。勤務市の人権の研修会で教わったことです。「クラスで一番厳しい立場の子」を念頭に置いたクラスづくりや授業づくりは、僕が念頭に置いているものと同じものでした。とにかく仕掛けがたくさん。前回のマジックブックもそうですが、子どもたちに「見たい」「聞きたい」という主体性を呼び起こさせるものでした。「拍手を〇回!」という仕掛けも、とても楽しく、子どもの参加を自然に促すものになっているなあ、と思いました。「拍手を〇回!」というのは、先生にそう言われたら、子どもたち全員で音をそろえて拍手をする、というものです。「1回」なら、「パン!」です。「3回」なら、「パンパンパン!」です。僕は、授業というものは、「音楽のような授業」が理想だと思っています。そこには、ある種のリズムがないといけません。「拍手を〇回!」というのは、授業にリズムを持ち込むものです。先生に「拍手を1回!」と言われて、子どもたちが全員で心をひとつにして「パン!」と手を打つ。そのとき、子どもたちは、自分のペースで手を打つのではなく、必ず他のクラスメイトを意識しています。心をそろえようとしています。「そろえる」というのは必ずしも教育の最優先事項というわけではないですが、ちょっとしたことでクラスに一体感をもたせる、見事な手法であるというふうには感じました。#そろえることが目的になってはいけません。過程を楽しみましょう!この「拍手を〇回!」というのを、先生は「いつするか、わからへん」と言います。いつでも、言われたら応じられるように、集中して先生の話を聞く子どもたちに、自然となっていきます。このあたり、ほんとうに、うまいなあ、と思います。楽しい仕掛けで前のめりな子どもたちを育てていきたいと思います。今回も仲島先生のYouTube動画を貼り付けて終わります。

2023.08.04

コメント(0)

-

子どもたちの目が釘付けになる「マジックブック」

研修・学習会の連続で、さすがに疲れています。でも、充実した内容の会が多く、めちゃめちゃ、勉強になっています。今日は、疲れていても目が釘付けになった、「マジックブック」のことを書きます。これは、仲島正教(なかじままさのり)先生の研修会で、教えていただきました。仲島正教先生はとても元気でおもしろい先生で、元小学校の先生。子どもたちを引き付けるマジックも実演していただきました。その中のひとつが、「マジックブック」です。パラパラとめくると、何も書いていない。魔法をかけて、もう一度めくると・・・なんと、「ぬりえ」が現れる!さらに魔法をかけると、今度は「ぬりえ」に色がつく!といった、驚きのマジックでした。(注:マジックブックには、2変化のものと3変化のものがあります。)僕は、仕掛けが分からなくて、「いったいどうなっているの?」と、研修のあいだ、そればかり考えていました。(笑)先ほど調べてみたら、ちゃんと、商品として売っていました。仲島先生から見せてもらったものとは違いますが、原理は同じようです。マジックブック アナと雪の女王 テンヨーDCMR 手品3変化 マジック ブック A4 サイズ サーカス パーティー 無地 白黒 カラー 簡単 解説 ビデオ 付きYouTubeで検索したら、動画も見つかりました。「マジックブック」をご存じなかった方は、ぜひ、ご覧ください。種明かしをしている動画も見つかりましたが、ばらしてしまうとつまらないので、種明かしはやめておきます。本当に簡単なしかけで、誰でもできるマジックでした。仲島正教先生は、「あの子の目を輝かせたい」という強い思いで、数々の工夫をされていました。「マジックブック」以外にもたくさん教えていただき、僕の目は輝きました。ひとりのためにやっていることが、みんなの目を輝かせることにも、なるのですね。仲島正教先生はYouTuberでもあるので、先生のYouTube動画へのリンクも貼っておきます。これを見て、みなさんも元気になってくださいね!!↓仲島正教「元気が一番塾」で一番人気の動画

2023.08.03

コメント(0)

-

飛んで部屋入る夏のトンボ

今日も学習会に参加してきました。大充実の学習会でした。夏休みは、毎日、学びが多いです。ほんとはインプットしたことを整理してアウトプットするためにこのブログにどんどん書いていきたいのですが、頭の整理が追い付いていません。そういうわけで、学んだこととは全く別の話題です。昨晩、トンボと格闘したという話です。以下は、昨晩にFacebookにつぶやいた、その日の出来事です。夜になって、まだ洗濯物を取り込んでいないのに気がついた。洗濯物を取り込むために、ベランダを開けた途端…トンボが入ってきて、部屋の真ん中の照明から、くっついて離れなくなった。僕はトンボを外に出そうと、部屋の窓とベランダを全開にした。そして、ホウキを持ってきて、トンボを追い回した。せっかく明かりを見つけてそこに止まってじっとしていたトンボは、ホウキがくるのをじゃまっけにしていたが、照明からはなかなか離れない。ホウキで追っても、部屋の中を飛び回り、結局また中央の照明に戻り、何食わぬ顔でまたじっとしている。これは、実は、追っかけ回すから、いけなかった。追っかけ回すのではなく、こちらもホウキの先をじっとトンボのそばに差し出したままにしておく。すると、竿の先に止まる習性のあるトンボは、ホウキの先にも、止まる。止まっても、あわててホウキを動かすと、トンボは、また逃げる。そろりそろりとホウキを動かすのが、肝心。ベランダまで動かしたときは、距離があり過ぎて、途中でやり直しになった。反省して、今度は距離の近い窓の外まで。そろりそろりと動かして、無事に窓の外までホウキの先が出たところで、ホウキを振ると、トンボは無事、外の世界に帰っていきました。ああ、つかれた。😅窓を開けていて虫が入ってくることはよくありますが、トンボは初めてでした。

2023.08.02

コメント(0)

-

兵庫県の人向け、最大50%お得な「はばタンPay+」の受付が開始!

今朝の新聞で、兵庫県の電子マネーキャンペーンのことを知りました。「安くなる」とか「割引になる」というお得情報に目がないので、調べてみました。最初は「怪しいやつでは?」といぶかりましたが、いちおう、兵庫県のおこなう、公式なキャンペーンのようです。(画像は、公式アプリの画面より)チラシみたいなやつ以外に、県の広報にも載っていました。ただ、いろいろと細かいところが、分かりにくいです。かなり、調べました。詳細は、県の公式サイトより、Yahooニュースのほうが、分かりやすいかもしれません。▼兵庫県が家計応援キャンペーン、申し込み受付8月1日から プレミアム付デジタル券「はばタンPay+」 (Yahooニュース 2023/7/31記事)▼はばタンPay+(プラス)|公式ホームページ (habatan-pay-plus.com)今回、怪しいと思ったのは、新しいものだらけだからです。なにしろ、新しすぎて、まだ使えません。(笑)「やってます」「使えます」といった、実店舗でののぼりも表示も、まだ全く見たことがありません。アプリも新規アプリをダウンロードしてこないといけないし、申込も当然新規で。公式チラシのようなものにはコンビニでも使えるといった記載がありましたが、実際に調べてみたら、ごく少数のコンビニしかまだ対象店舗になっていませんでした。対象店舗はいまだ募集中で、実像がまだ明確につかみきれないキャンペーンです。いくらお得とはいえ、大事なのは、使える店舗です。どうやら申し込み受け付けは8月1日からですが、抽選のうえ、当たったかどうかが決定され、購入は当選後になってから、実際に使えるのは9月になってからだそうです。いちおう、今の時点での対象店舗は公式サイトで確認できます。ただ、一覧表にはなっておらず、市区町村を選んで、対象店舗を表示させる仕組みになっています。▼使える店舗検索|はばタンPay+(プラス)|公式ホームページ (habatan-pay-plus.com)※市区町村で絞り込みをかけないと全件表示になりますが、複数ページにまたがりすぎていて、 全容は分かりません。おとなしく市区町村等で絞り込みをかけた方がいいです。いくらお得な電子マネーだったとしても、買う予定のないものまで買うことになったら、無駄遣いです。こういうキャンペーンは、使える店舗で買い物をする予定があるかどうかを、ちゃんと確認してから申し込まなくてはなりません。今回については、僕の場合、居住市と勤務市の両方の本屋さんが対象になっていることが分かったので、購入を決めました。僕は本代にけっこうお金をかけているので、「本だったら、買うだろう」と思ったからです。ただ、勤務市にある本屋については、「使える店舗検索」で出てきたのが正式名称ではない「支店名」のみだったので、実は、「これが、あの本屋なのだ」というのは、謎の支店名を地図で表示させて初めて判明したのでした。「〇〇市」の「使える店舗検索」をして、出てきた名前が「〇〇店」だけだったら、おかしいと気づけよ!とサイト担当者に言いたい気持ちになったのは、言うまでもありません。そのあたり、準備不足の見切り発車のところも少々感じられます・・・。ただ、お得なことは確かです。期間内に額面分を確実に買うことが分かっているなら、かなりお得です。一番お得な50%のプレミアがつくのは、子育て中の保護者限定。お子さんがまだ生まれていない妊婦さんも、申し込みは可能です。1口5000円で、子育て枠では2口まで買えます。つまり、1万円払って、1万5千円の買い物ができるデジタルチケットが買えるというわけです。(一般枠でも、25%お得なデジタルチケットが、4口まで買えます。)子育て枠の場合、自分のマイナンバーカードと、子どもの「こども医療受給者証」が要ります。その写真を撮って、送信することになります。(ほかの証明書でもいいですが、たぶん、上の2つの証明書が一番簡単です。)(画像は、公式アプリより)注意すべきは利用期間です。利用期間は 9月11日から、2月末日となっています。この期間に使う予定がない人は、買わない方がいいです。申し込んだ後すぐに使えるのではなく、期間があいているのが、不安材料。すぐに使えないお金なので、「使うのを忘れてしまう」という罠に陥りやすいです。使うのを忘れると無駄になるので、予定表に「使う」としっかり書いておくといいです。僕は、こういうのの使用期限は、必ずスケジュールアプリにすぐ入力するようにしています。こういったキャンペーンはうまく利用するとお得ですが、自分の普段のお金の使用先を考慮に入れて、無理なく使えるかどうかを検討したうえで購入しましょう。

2023.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1