2023年09月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

♪「かいじゅうのバラード」斉唱版 動く楽譜動画を作りました!

「かいじゅうのバラード」斉唱版 動く楽譜動画を作りました!この曲はとても元気のいい曲で、めっちゃ耳に残る曲です。AppleMusicで検索すると、いろんなアーティストにカバーされていて、びっくりします。発表年は1972年。いまだに歌われているのですから、息の長い名曲と言えるでしょう。歌詞と曲調がマッチしているのも、名曲の理由。歌詞については、以下のサイト様が解説されているので、興味がある人はのぞいてみましょう。↓(参考リンク)▼合唱曲「怪獣のバラード」の歌詞の意味を深く考察!〜怪獣の「心」とは何を表しているのか?〜 (歌国(うたこく)様)実は、この曲は合唱譜しか手元になかったのですが、小学校低学年の子どもたちが歌う用に、各パートから主旋律のみを追っていって、斉唱版にしました。#なので、ちゃんとした斉唱用の編曲をそのまま使用したものではありません。歌をおぼえることを優先するために、原曲のテンポよりもゆっくりめのテンポにしています。#それでも速い曲に聴こえます。原曲のテンポだと「どんだけ~」って感じです。テンポを今よりも速めたい場合は、YouTubeの機能である「再生速度の変更」を使いましょう。#歯車アイコンをおすと、選択できます。#1.25倍速で原曲のテンポになります。カワイ「スコアメーカー」のソプラノ歌手の声で歌わせています。最後の「ヤー」の声は入っていないので、視聴者のほうで叫んでください。では、いつものように動画作成時の話を少し。以下に、「スコアメーカー」で曲を完成させるまでの苦労話を書きます。以前のブログでも書いた「発音文字の設定」。歌詞の文字を選択し、右クリックをしてプロパティから発音のしかたを変えられます。ところが、スコアメーカーの操作に慣れたと思ったのもつかの間、右クリックする前の瞬間に選択状態が外れ、何も選択していない状態になることが頻発しました。「なんで言うことをきかないんだー!!」と、イライラしてきました。夜の自宅PC前でキーキー叫んでいたのは、僕です。#修業が足りません。#落ち着け!スコアメーカーがすごいソフトなのは、間違いありません。ただ、操作性の面では、たまに思い通りにいかないときがあり、そのへんを少し改善してもらえるとうれしいなあと思っています。具体的には、「たいようは」という歌詞のところです。ここは、発音は文字の通りではなく、「たいよおわ」になるところです。1か所何とかうまくいっても、その次のところで全然うまくいかなくて、イイ~~!となりました。#いらちです。#修業が足りません。ただ、こういうトラブルを経験するから、操作がうまくなるもので・・・「右クリックでプロパティ作戦はだめだ!」と諦観した僕は、別のやり方がないか考えました。あったんです。すでに反映されている歌詞のところを、コピーしてきて貼り付ける。これで、うまくいきました。困ったときは、学ぶときですね。イライラしながら、「別のやり方がある」ということを学びました。(参考リンク)▼ボーカル発音文字設定の改善 (スコアメーカー公式Q&Aより)このままだと「スコアメーカーの操作にイライラした」という悪口になってしまうので、「スコアメーカーのよさに感動した」という話も、書きます。他の楽譜編集ソフトではなかなかできないワザが、なんと、スコアメーカーはできたんです僕は、「これは無理だろう」と思っていたのですが、調べてみたら実現する技があったので、驚きました。「コーダで飛んだ先に、タイを引き継ぐ」という技です。実際にやってみたのが、こちら。↑すぐ隣にタイがつながるときはいいのですが、 上の状態のままだと、コーダへ飛んだ場合には、 タイが引き継がれません。↑スコアメーカーなら、 「離れたところにある前の音符からつながっている」という入力が できました!以下のリンク先を参考に、やってみたらできたので、びっくりしました!(参考リンク)▼繰り返し括弧の最初の音符にタイを付けたい (スコアメーカー公式Q&Aより)▼段落を跨いだスラーやタイを入力する方法 (スコアメーカー公式Q&Aより)うまくいくだろうと思っていたことがうまくできなくて、うまくいかないだろうと思っていたことがすんなりできる。人生、そんなものですね。だから、おもしろいのかも、しれません。▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」) (2023/07/20の日記)▼【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版 (2023/07/23の日記)▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版 (2023/07/26の日記)

2023.09.30

コメント(0)

-

校長室を配信スタジオにするという妙手

超絶忙しい1週間でした。最後の金曜は、講師を招いての人権講演会が急遽リモートに切り替わり、その対応に追われました。僕一人だと対応しきれないので、市教委付きのICT支援員さんに相談しながら、なんとか乗り切りました。子どもたちを集合させずに講師のいる場所と各教室をリモートでつなぐという講演会。ここで講師の講演を配信する場所として、ICT支援員さんから「ここが一番いい」と言われたのが、なんと、校長室。理由を聞いて「なるほど」と思いました。現在、学校にはWi-Fi環境が整備されていますが、同時にビデオ通信をおこなうとその通信量に学校のネットワークが耐えられるかどうかが、非常に危惧されています。校長室は職員室に隣接しており、校務用ネットワークに属しますので、各教室をつなぐ教育用ネットワークとは、回線が別。しかも、安定の有線LAN。校長先生のパソコンは、スペックも高め!#たぶんこんなふうに、好条件が校長室にはそろっていたのでした。「そんな手があったか」と思いました。学校によっては校長先生ご自身がICTにすごく堪能で、校長室を頻繁に配信スタジオにしてリモートの全校朝会をおこなっている学校もありますよね。「校長室はリモート配信の基地局として使える」というのは、実は、知っておくと、いいかもしれません。▼ZOOMなどのビデオ会議でオンライン授業をする! ~『子どもが「学び合う」オンライン授業!』 (2022/09/26の日記)

2023.09.29

コメント(0)

-

アルト音取り音源でソプラノ(主旋律)もいい練習になる!

合唱曲の主旋律以外のパートの音取り動画を、相次いで公開しています。(↑YouTubeの僕のチャンネル内の動画の一部です。)主旋律はすぐに覚えられるけれど、下のパートの音は覚えにくいもの。だから、下のパートの音をくっきり・はっきり歌っている音源を聴いて、あたかもそのメロディが主旋律であるかのように覚えてもらうことを、目的としていました。ただ、そうすると主旋律を担当するパートの人は、こういった動画で練習しなくてもいいのか?というと、それは違います。ソプラノパート(基本的に主旋律)の人も、やっぱり、下のパートをくっきり・はっきり歌っている音源を再生させて、練習するといいのです。ただ、この場合は、ハモリの下の音につられないように、しっかりと自信をもって主旋律を歌わなければなりません。これは、ソロで歌うしっかりした歌声をつくるために、またとないトレーニングになります。自信をもって主旋律を歌って、流れてくる歌とうまくハモれるようになると、これは、「互いの音を聴き合う」という練習になります。そして、ハーモニーを感じて、とても気持ちよくなります。「スコアメーカー」が歌う歌声でも、十分、気持ちよくハモれます。僕は、とても気持ちよく「合唱の練習」ができて、びっくりしました。僕は今は合唱団に所属していないので、普段は合唱をする仲間がいません。その機会も、ありません。でも、アルト音取り動画を使用すれば、アルトの音と「ひとり合唱」が楽しめるのです。これは、新しい音楽の楽しみ方かもしれません。ほんとうに楽しいので、だまされたと思って、ぜひ、やってみてください♪ちなみに、iPhoneから流した音源を外部スピーカーで鳴らしているときに、iPhoneのカメラボタンを長押しして右端に移動して録画状態を固定すると、自分の歌声とiPhoneから流している音楽の両方を録音することができます。これで、「ひとり合唱」を楽しく録音した後、録音を後で聴いて、反省を次の歌唱に生かす、「ひとり練習」にも身が入ります!▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱音取り用動画公開】「COSMOS」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【音とり用】合唱「心の中にきらめいて」低音(男性パート)強調版

2023.09.26

コメント(0)

-

「PCを借りて済ます」という選択肢

田舎の中学生の部活動では、親が練習試合の送迎をしなくてはいけません。#学校からバスで行くときもありますが、現地集合のほうが多い。このあいだ、練習試合のお迎えで丹波市青垣町に行ったとき、あるところに寄ってみました。#こども園や学童保育だけでなく、まさか中学生になってもお迎えがあるとは!今までずっと気になっていたところ。「芦田集学校」というところです。もともとは、芦田小学校という小学校でした。#「しょう」が「しゅう」になった!#最近はやりの、跡地利用▼芦田集学校公式サイト https://ashida.shugakko.jp/僕はここ、行ったことある気がしていたのですが、実際に行ってみたら、初めて行く場所でした。なかなか興味深いところです。パソコンが無料で使えたり、パソコンの相談ができたりします。#卓球もできます。#いらないパソコンは引き取ってくれます。ここの入り口の張り紙に驚きました。なんと、1か月3000円で、パソコンを貸してくれるというのです。3000円ですよ!僕は、目が点になりました。これ、一時的に使いたい時に、めっちゃ便利なんちゃうの?と思いました。詳しく聞いてみたら、貸出用パソコンはこの場所にはなくて、自宅に送られてくるそうです。ちょうどその時点で「もしかしたら仮にソフトをインストールして使いたい場合があるかも」という状態だったので、かなり詳しく聞いてきました。やっぱり、なかなかよさそうなサービスに思えました。ソフトのインストールは自由。お茶をこぼしたとか、そういうケースにも無料で対応。どんなパソコンを希望するかは、事前に要望を伝えられる。なかなか、至れり尽くせりです。丹波市まで行かなくても、ネットで手続をして、貸出パソコンを送ってもらえるようです。パソコンは買うと高いので、安く借りられるなら、そのほうがいい場合も多そうです。情報の一つとして、知っておくといいのでは?▼無限PC https://www.rpc.ringrow.co.jp/mugen-pc会社自体は、本社は東京にあります。全国どこでも、届けてくれると思いますよ!

2023.09.25

コメント(0)

-

【合唱音取り用動画公開】「COSMOS」2部合唱アルト(下のパート)強調版

秋です!小学校の音楽会だけでなく、中学校の合唱コンクールもあります。合唱曲の主旋律以外の音取りで苦労するケースも多いのではと思います。#僕は超苦手でした。#楽譜が読めない!自分の子は中学生ですが、小学校でもよく歌われる「COSMOS」を合唱コンで歌うそうです。これは超名曲で、超定番曲ですね。息子君のクラスは、いい選曲をしたものだと思います。せめてもの役に立てば、と思い、以前のように「アルトパートの音取り動画」を作りました。中学生なのに2部合唱譜でするのかな、と思っていましたが、よくよく確認すると、3部合唱の中のアルトパートを息子君はするようでした。声変わりしていない男子はアルトになるのかな?「アルトになった」と聞いたので、てっきり、中1は2部合唱譜ですることもあるのか、と勘違いしてしまいました。息子君によると、3部合唱譜のアルトとさほど違いはないようです。#でも、息子君も勘違いしやすいので、本当はどうか分かりません。とりあえず手元にあったのが小学校で歌う2部合唱譜だったので、2部合唱版で作っています。ピアノの練習や指揮の練習にも使えるはずです。「あ!ここ、おぼえてない!」と思ったら、キーボードの「←」キーを押して、5秒戻して同じところをもう一回再生させてくださいね。それができるのが、YouTubeのすごいところです。Windows標準のMedia Playerだと、そういうのができないんです。せっかく作ったので、広く皆様のお役に立つようであれば、幸いです。「子ども向け」の設定にしているので、YouTube動画へのコメントはできません。コメントがある場合は、こちらの楽天ブログのこの記事にお願いします。(;^ω^)さて、例によってカワイの「スコアメーカー」で作成しました。ここからは作成時の苦労のメモです。・今回は初めて、ソプラノとアルトが同一の段に両方書いてある譜面を、自動で「声部で分ける」ということをやってみました。 ほかのこともそうなのですが、スコアメーカーがやってくれることはおおむね正確で、8~9割は合っています。 ちょこちょこ直しは必要だったのですが、イチから譜面を打ち込むよりは、よっぽどラクでした。▼「複数の旋律が書かれているパートを別々のパートに分離したい」(公式の Q&Aより)・あと、自分用のメモとして書いておくと、今回の譜面は歌詞の掲載位置があっちいったりこっちいったりする譜面でしたので、その歌詞の位置を調整しなおす必要がかなりありました。 「歌詞をまっすぐにする」という機能を今回初めて知りました。 これは、今後も使いそうです。▼「歌詞をまっすぐにしたい」(公式の Q&Aより)・最後です。 パートテンプレートからアルトを選んで歌わせましたが、「Ah」の音が一部変になるところがありました。設定をいじったりいろいろ変えてみましたが、あまり改善されませんでした。 ボカロの設定に関することはよく分かっていないので、「歌わせるテクニック」で困ることは、今後もありそうです。 できれば、やはり本物の声を録音するのがベストだと思いました。 めっちゃ、歌いたい曲ですしね。#音程を外して録音してしまっても、今は別のソフトで簡単に音程の修正ができます。#そのうち歌って、リアルな歌入り版で追加公開するかもしれません。カワイの「スコアメーカー」は、楽譜認識機能と作成後の楽譜の調整機能がとても優秀です。音楽教育に携わる人は、手元に置いておくと便利だと思います。▼【動く楽譜】「明日の空へ」ミマス(歌付き) 公開!▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼コスモス ~群れあった個々が、別の色~▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版▼【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版▼合唱新曲「青の記念日」が素晴らしい ~『教育音楽』小学版10月号

2023.09.24

コメント(1)

-

「それが使えないときは、これを使う」を用意しておく!

他の学校の先生から学ぶことも多いですが、同じ学校の先生から学ぶことも多いです。昨日は4年生の先生の研究授業でした。とっても楽しい音楽の授業でした♪ICTを使われましたが、「いつもちょっとトラブル」がICT。動作が重かったり、子どもが操作ミスをしたりして、うまくいかなくなることも。この先生がすごかったのは、1人1台端末でうまくいかない子のこともあらかじめ想定して、端末で試行錯誤する活動を、紙の上でもできるようにいくつかを「紙バージョン」で作られていたこと。実際に端末上でうまくいかなかった子は、端末での活動から紙での活動に切り替えて活動していました。「ICTは使うけれど、ICTだけに頼らない」「そっちが使えないときは、こっちを使う」というのは、とても大事ですね。(;^ω^)ルートが複数あるというのは本当に大事です。「特別支援」的な考え方だと、「子どもに合わせて複数用意する」ということがあるわけですが、今回の授業のように、「リスクに備えて複数用意する」というのも大切だな、と思いました。予定していた通りにいかないということを、想定しておく。人生の乗り切り方に通じる極意を教えていただいた気がします。ありがとうございます。

2023.09.23

コメント(0)

-

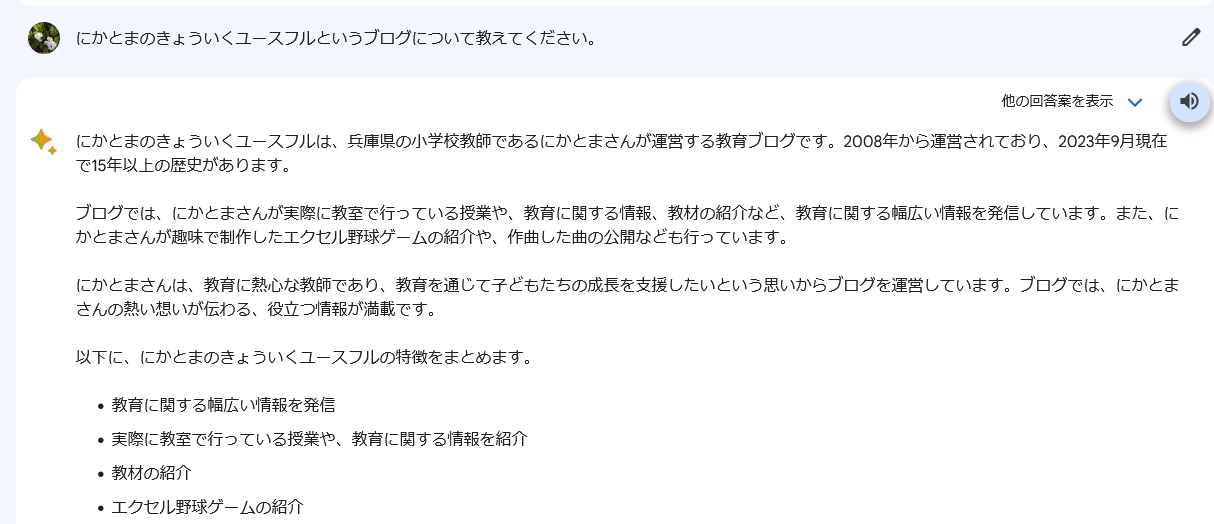

Googleの生成AI「Bard」が説明してくれたこのブログのこと(;^ω^)

Googleの生成AI、Bardを使ってみました。ChatGPTと似たようなものですが、ICTに詳しい小学校教師たのけんさんによると、こちらのほうが出典を明記してくれるそうです。(▼生成AIが教材研究の負担を大幅に軽減!でも大事なのは、どの生成AIを活用するのかということ! を参照しました。)試しに、Bardに、このブログのことを聞いてみました。以下の説明が返ってきました。今日のブログ記事は、まるまる、それを転載します!出典がしっかりしている生成AIということで、たしかに正しい情報が返ってきた気がします。上の画像では後半を省略していますが、その後も説明は続きました。そして、最後は、以下の文で締めくくられました。「にかとまのきょういくユースフルは、教育に関する情報を探している方にとって、とても役立つブログです。ぜひ一度、訪れてみてください。」Bardさん、ほめてくれて、ありがとう。↓さらに、出典を聞いたら、以下のように答えてくれましたよ。Bardさんも応援してくれているので、これからもがんばって書き続けたいと思います!

2023.09.22

コメント(0)

-

【注意喚起】詐欺サイトがAI技術により、本物そっくりな見かけを偽装しやすくなっています!

「ネットで買う」ことが当たり前になってきた時代。少しでも安く買おうと、情報を検索して、安いところで注文していませんか?#僕は少しでも安いところで買おうとしています!#昔から、スーパーのチラシを見比べて、安いところに行っています。#安さに釣られる派です。数日前、僕は、ある商品が気になって検索しました。約15000円の商品ですが、なんと、約8000円で売られていました。#これは、お得。#基本的に割引のない商品です。ただ、このサイト、なんか、違和感があったんですよね。ヤフオクやメルカリと言った大手ではなく、ネットショップでした。ネットショップが、オークションサイトのような文面の商品説明を載せていました。安い理由として、「使わないので、譲ります」と書かれていました。このネットショップ、サイトの作り自体は、よくあるネットショップの形。必要な情報は全て網羅されています。そういう意味では、必要な情報が見当たらない「怪しいネットショップ」と違って、安心感が持てます。「会社情報」などのページもあり、連絡先も詳細に記載されています。取扱商品は多数あり、「どこにでもあるような、よく見るネットショップ」でした。そういうところから、僕は第1判断としては、「ここは信用がおけるショップなのかもしれない」と思っていました。以下は、「会社情報」のスクリーンショットです。ちゃんと、消費者に情報を届けようと心がけているように見受けられました。ただ、なんか、おかしいんですよね・・・ChatGPTなどの生成AIが一般化する前なら、これ、怪しいと思いませんでした。でも、このネットショップサイトを見たとき、ピンときました。「これ、AIを使ってない???」と。ChatGPTなどの生成AIは、ネット上の膨大な情報を収集しています。それをもとに、新しく「見える」ものを生成します。新しく見えるだけで、実際は、既存の情報のつぎはぎです。#だから、ChatGPTは基本的に「正しそうなこと」を言う。今回のネットショップ、「情報のつぎはぎでできているのでは」と思えましたので、さらに調べてみました。「会社情報」記載の住所と電話番号で検索をかけてみると、楽天のショップの中に全く同じ店が見つかりました。その楽天ショップに、具体的に問い合わせをしてみました。すると、以下の返信をいただきました。あなたが名探偵なら、この返信を見る前に、ここまでに掲載した写真から、「これは、おかしい」ということを、すでに見破っていたかもしれません。このブログを書いていて初めて気づいたのですが、今回使った写真の中に、明らかにおかしい矛盾があることに、僕は今さっき、気づきました。商品情報は東京から送ると書いてあったのに、会社情報は三重県になっています。送料も、商品情報欄には「出品者負担」とあるのに、会社情報欄では買った人が負担するものとして書いており、情報の統一がとれていません。おそらく、このサイトは生成AIによる情報のつぎはぎで作られた詐欺サイトだと思われます。これ、ひとつひとつの「部分」に関しては、本物なんです。一般的な詐欺サイトは、住所や電話番号が架空だったり、書いていなかったりしますが、やっかいなのは、すべて「本物」が書かれていることです。ただ、あちこちの「本物の情報」の寄せ集めなので、情報の統一がとれていません。「怪しい」と思ってサイト内の情報を比較検討し、各部分の情報でさらに検索をかけて精査すると、矛盾がつぎつぎと見つかります。「架空情報」の詐欺サイトより、こういうタイプのほうがよっぽど騙されやすいと思います。情報を部分だけで判断せず、全体で判断することが、よりいっそう大切になってきたと感じました。「わたしは高くても正規の公式のところで買うから大丈夫」と思われた方も、いるかもしれません。たしかに、高くても安全・安心を優先するというのは、自分の身を守るいい方法だと思います。ただ、こういった手口が「生成AI」の一般化により、どんどん広がってくると思います。知っておくに越したことはありません。「生成AI」は便利ですが、悪用しようとすれば、かなり巧妙な悪用ができてしまうのです。あまり考えたくはありませんが、これが敵に回った時のことを考えておかなければなりません。#味方にすれば頼もしいが、敵に回すと怖い。僕は、危うくだまされるところでした。お互い、気をつけましょう・・・#子どもたちにも、こういう教育が必要だなと、改めて感じました。#軽はずみに一部分だけを見て判断しないこと#全体のつながりとしておかしくないか考えること▼授業でAI(ChatGPT)を扱う (2023/03/18の日記) ▼驚異のAI「ChatGPT」について分かりやすく解説します! (2023/02/28の日記)▼PDFやWordを読み込んでAIが回答する「ドキュメントチャットボット」 (2023/09/08の日記) ▼AIで自然な翻訳を実現する驚異の「DeepL」 (2022/01/30の日記) ▼「デザインAC」の生成AIが、パワポのプレゼンも自動で作成! (2023/07/29の日記)

2023.09.21

コメント(0)

-

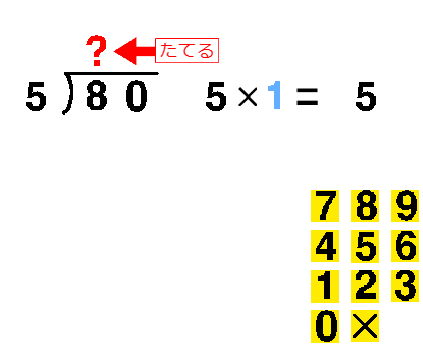

1人1台タブレットでできる「わりざんの筆算」の基礎トレーニング

小4算数界で一番難しいのは、「わりざんの筆算」だと思います。#かなりの強敵です。勤務校の4年生は、今、かなり難しい「わりざんの筆算」に挑戦しています。1785÷121 とかです。はっきり言って、そのずっと手前でつまずいている子どもが、何人も、います。そういう子たちのためにも、「基本をじっくりやりたい子には、それを選ぶことも保障してあげたら?」ということを、さしでがましいですが4年生のある担任の先生にご提案しました。具体的には、今なら、タブレットを使って基本の習熟をするのが、いいのではないかと思っています。1人1台端末で使えるWebアプリ形式の「わりざんの筆算」のトレーニングを探していたら、いいのを見つけました。▼わりざん2けた÷1けた 練習アプリ on Scratch (mit.edu)https://scratch.mit.edu/projects/409482160/(THR-Naniwaさんが作成されたものです。 この方の他のアプリも、よさそうな教材がいっぱいです!)「わりざんの筆算」が苦手な人は、上のリンクをおして、緑のハタをおすと、トレーニングができます。Scratch上で動くプログラムです。(リンク先プログラムで「ヒント」を押した場面です。)これは、僕がかなり前に見つけてダウンロードしていた「わりざんの筆算」のソフトに、かなり似ています。そのソフトでとても気に入っていたところは、エラーレスラーニングができることでした。エラーレスというのは、間違いのときに「ぶー!」っていやな音が鳴ったり、間違えたことを明示したりしないで、間違えても何も起きない、無反応でスルーされるということです。(ちょっと僕の意訳が入っています。)僕が気に入っていたかなり昔のソフトも、そうでしたし、今回見つけたスクラッチのプログラムも、そうなっています。間違いの数字を選んでも、何も起きない。正解の数字を選んだ時だけ、先に進める。そして、ヒント機能も、かなり充実しています。これを作られた方は学校の先生をされている方のようですので、さすが、子どもたちに必要なものをよく分かってつくられているな、と思いました。基本の型の「わりざんの筆算」の習熟に使えると思います。1人1台端末での使用に関しては、チームズやGoogleクラスルームなどにリンクを貼るだけ。お手軽に共有できます。「わりざんの筆算」の基本がまだおぼつかない子などは、難しいものに他の子と同じようにどんどん挑戦させるのではなく、こういったものを使わせて「じっくり学ぶ」ことを保障するのも、いかがかと思います。日本の授業は一斉授業がスタンダードですが、習熟用の問題を自分に合ったものを選ぶ権利ぐらいは、あってもいいのではないか、と思っています。▼3けた÷2けたのわり算の筆算 (2020/11/15の日記)▼わり算の筆算で手書き数字が雑で読み違えてしまう子のためのエクセル筆算シート (2021/12/22の日記)

2023.09.20

コメント(0)

-

【紹介】片桐健司『障害があるからこそ普通学級がいい』全記事リンク集

昨日までの3連休。僕の所属している「障害児を普通学校へ・全国連絡会」の全国交流集会がありました。今年は広島での開催でした。遠隔中継をしていただいたので、自宅からオンラインで参加しました。僕は大学が広島だったので、広島弁が懐かしかったです。「たちまち」とか、久しぶりに聞きました!#標準語での使い方とは違う使い方をします。今回もいっぱい勉強になった2日間でした!1日目のパネルディスカッションの最後に、フロアの方が、次の言葉を言われました。「『できる』ということを基準にしないところが、 すべての人にとって、居心地がいいところ」と。このことは、教育現場の者として、もっと考えていかなあかんのちゃうかなあ、と思いました。学校現場が、「できる」ことを目指すこと一辺倒になって、息苦しい場、一部の子どもたちにとって居心地が悪い場所になったらあかんのちゃうかな、という思いを新たにしました。2日目の分科会は「小・中学校」の分科会に参加しました。そこで、僕も以前連絡を取らせていただいたことがある片桐さんの名前が何度か出ました。ちょうど片桐さんは、その分科会の運営担当者として、その場におられ、何度か発言されました。片桐さんの本、ずいぶん前に読んで、たくさん学びと気づきをいただいたなあ、と思い出しました。記録をたどると、なんと12年も前でした。そういえば今所属しているこの会を知ったのも、片桐さんの本がきっかけでした。『障害があるからこそ普通学級がいい 「障害」児を普通学級で受け入れてきた一教師の記録』(片桐健司、千書房、2009)いい機会なので、本書に関わる過去の一連の全投稿へのリンクを下にまとめました。「インクルーシブ教育」への関心が高まってきた今だからこそ、読んでほしいです。ブログでは僕のやってきたことや思ってきたことを絡めて、全6回にわたって本の中の内容を引用しつつ、読書メモを書いていました。本書を読む入り口として、インクルーシブ教育を考える入り口として、ぜひ、読んでいただけたらと思います。▼障害児を普通学校へ・全国連絡会~「校区の普通学級には誰でも入れます」 (2011/10/04の日記)▼『障害があるからこそ普通学級がいい』1 (2011/10/05の日記)▼『障害があるからこそ普通学級がいい』2~まずは、いっしょにやってみることから始まる。 (2011/10/09の日記)▼『障害があるからこそ普通学級がいい』3~ 「専門性」よりもその子を受け入れる姿勢が、その子を変えていく。 (2011/10/10の日記)▼『障害があるからこそ普通学級がいい』4~「我々の予期しないところに 彼の可能性はあった。」 (2011/10/19の日記)▼『障害があるからこそ普通学級がいい』5~声をかけることで、関係がつながっていく (2011/10/24の日記)▼『障害があるからこそ普通学級がいい』6~「いろいろな子たちとの出会いから」 (2011/10/28の日記)

2023.09.19

コメント(0)

-

【実践】漢字の読み書きが困難な子どもがみんなと共に学び合う提案授業(小4「漢字の広場」の授業)その2 ~こんな授業になりました。~

昨日の続きです。今日は、昨日構想と準備をお伝えした授業について、「実際にどうだったか」をお知らせします。ライブ中継風に書いていきたいと思います。昨日の内容をふまえてお読みいただいた方がよいと思います。昨日の記事を未読の方は、先にお読みください。授業について具体的なことをお伝えする前に、まず、前提としての情報をお伝えします。僕は通級の担当ですが、対象児童を別室で指導するだけでなく、クラスに僕が入って、担任と2人でティームティーチングをすることもあります。対象児童が普段過ごすクラスでの学びを保障することが大切だと思っているからです。ただ、その場合も、普段は主指導は担任であり、僕は、基本的にはサポート役です。今回はその役割を担任と交代し、主指導を僕にさせてくれとお願いしておこなった授業です。では、以下にその授業を再現してみたいと思います。漢字の読み書きが非常に苦手な子どもが、いきいきと参加する小4国語「漢字の広場」の授業★実践レポート★■教材:光村図書「漢字の広場3」 (前年度に習った漢字を使って、物語を考えて、書く授業。)■書くことが苦手な児童の目標: ・班の友達と相談しながら、友達の書いた文につながるような文を考えることができる。 (漢字が書けなくても、主体的・協働的な学びに向かえていればOK!)#指導書にある「本時の目標」が現実的に達成できない可能性がある児童がいるので、そういった子のための別の目標も立てて臨みました。#自分としては、むしろこっちがメインで授業を計画しました。#本来の目標はむしろどうでもいいくらいに思っていました。#結果より過程重視ですので、「できた」「できなかった」へのこだわりは基本的にないのですが、教師の世界では「評価をどうすんねん」と言われることが多いので、いちおう書いてみました。■授業の進行の実際(児童の活動)1.準備をする僕:今日も、前のように、班で学習します。 4人班をつくってください。 あ、お休みの人がいるので、どこもちょうど4人ずつで組めるね。(子どもたち:机を動かして向かい合わせになり、4人班の形になる。)僕:班に一人だけ、タブレットをとってきてください。(子どもたち:班で相談して、1人が廊下のタブレット保管庫に自分のタブレットを取りに行く。)2.本時の学習内容を知る僕:この時間は、僕が授業をします。 1学期に2回したのを、覚えてる? 「自分だけできたらおわり」にするんじゃなくて、みんなができることをめざして協力するという授業をしたよね? あのときは、普段なかなか書けない子がプリントいっぱいに書いて持ってきたりして、びっくりしました。(子どもたち:よく覚えている)僕:「漢字の広場」のところをします。 教科書○ページをひらきましょう。 (電子黒板に指導書添付のルビ付き教科書PDFの該当のページを拡大して投影) (そのページに書いてあることを、さらりと確認。 2つの物語が「おむすびころりん」と「浦島太郎」であることも、確認。) 今日は、班の人たちが協力して、1つの物語を考えます。 それが、めあてです。(めあてを板書)(子どもたち:教科書を開けて、いつもやっているように、ノートに日付とめあてを書く。)#このクラスでは担任が毎授業の始めに日付とめあてを板書し、ノートに視写させるのを習慣にしているので、僕もそれにならいました。#書くことが苦手な子も含め、めあてを写すだけなら、どの子も毎時できています。僕:今日は、リレー作文で書いていくよ。 ちょっと、A先生と僕で、やってみますね。 (即興で担任と僕でリレー作文を考えて、子どもたちに聞かせる。 「おむすびころりん」の前半のみ。 擬音を交え、演技交じりにおもしろく表現してみせた。)僕:こんなふうにやっていきます。 自分で考えたことをどんどん入れていっていいからね。 では、班に1枚、物語を書く紙を配ります。 この紙に、リレー作文で書いていくよ。(ワークシートを班ごとに配布)僕:まず、班で相談して、どちらのお話にするか、えらびましょう。 上に並んでいる数字のところに、文を考える人の名前を書いていきます。 1の数字の下には物語の1つめの絵に合う文を書き、2の数字の下には次の人が2つめの絵に合う文を書く・・・というふうに、リレー形式で、続けていきます。 その順番の子は、文を考える担当です。 書くのは別の子が書いてもいいですよ。 紙に書く子がいて、また別の子が、タブレットでその文を入力します。 タブレットの持ち主とはちがう子が入力してもいいですよ。 (電子黒板にはPadletの画面を投影。 すでに最初の文のサンプルを僕が投稿していたのが映っている。 Padletで「+」のところから文字を入力して送信するやり方を演示。)僕:ほかの班が考えたことが、ここ(=画面)にぽんぽん出てきます。 文を考える時に困ったら、ここを見て参考にしてもいいです。 5番目と6番目のところは、それぞれ、1番と2番の人がもう1回入ります。 まずは順番を決めてから、書いていってくださいね。 時間は15分です。 (黒板中央に、タイマーをセット)僕:その紙の最後に書いていますが、できあがった物語は、班の人たちで動きをつけて発表してもらいますからね。僕:それでは、はじめ!3.班ごとにリレー作文を考えて書き、Padletで共有する (15分間、各班ごとの子どもたちにまかせる。 どの班も、顔を寄せ合いながら、わいわい言いながら楽しそうに考えていた。) (↓Padletには各班が考えた文が次々と現れていく。 それは電子黒板で大きく映しているので、それをチラチラ見ている子もちらほら。) (一部の子どもが元のお話にないものを登場させているのを取り上げて、 「いいね!元のお話にないものを登場させてもいいからね!」と認めていく。) #一部の子は、「そして、ケチャップをかけました。」などの文を付け足して次へリレーさせていたので、次に考える子がウケていて、大盛り上がりでした。 #「どんぶらこ、どんぶらこ」と擬音を工夫している子もいました。(終了時間少し前)僕:あと○分です。時間が来たら、最後までいっていなくても、終わってください。 そして、できているところまでを、発表してください。(タイマーが鳴ってから)僕:時間です。終わってください。4.班ごとに考えた文を発表する(文を読み、演技もしてみせる)僕:では、1班から順番に発表してください。 (班ごとに、近くの空いているスペースを演じるスペースとして指定。)(子どもたち:班ごとに演じる。) #「おむすびころりん」でおじいさんが転がるのを前転で表現したりして、 はじけた演技をする子が続出し、とても盛り上がりました。時間ギリギリに終了。班ごとに紙を提出して終わる。終了!いかがでしたか? そのときの授業のライブ感が少しでも伝わっているようであれば幸いです。 僕としては今回の授業は、「この子たちにいきいきと学んでほしい」と想定していた数人の子どもたちが例外なく楽しそうに授業中すごしていたので、それだけでもう大満足です。 書くことが苦手な子も、班の中で楽しそうにやりとりする中で、字を教えてもらって書いていて、文まるごとを誰かに代わりに書いてもらうということもなく、自分の役割をしっかり果たそうとがんばっていました! ご意見・ご感想、コメント欄にてお寄せください。 次回にクラス全体での授業をさせていただく機会に生かしたいと思います。 よろしくお願いします。▼支援を要する子どもも一緒に学ぶ小4社会科の授業実践にチャレンジ! (2023/06/03の日記) ▼「教室で学ぶことの本質」とは ~『教師をどう生きるか 堀裕嗣×石川晋』その1 (2023/05/18の日記) ▼子どもの学習意欲を高める授業の工夫 (2019/08/30の日記) ▼小学1年生国語「くじらぐも」で、子ども同士が伝え合う姿に感動♪ (2021/11/18の日記)

2023.09.18

コメント(0)

-

【実践】漢字の読み書きが困難な子どもがみんなと共に学び合えるようにする提案授業(小4「漢字の広場」の授業) ~僕は、こう考えたんだ。~

ずっと書きたかった、9月13日に僕がした授業について、書きます。13日のブログに、ちょこっとだけ書いていた授業です。漢字の読み書きが非常に苦手な子どもが、いきいきと参加する小4国語「漢字の広場」の授業です。「漢字の広場」というのは、光村図書の国語教科書にある小単元です。ある小学校での授業実践が写真付きでネット上で公開されていました。どんな教材かを知ってもらうため、そちらへのリンクをまず貼っておきます。僕が授業したページと同じページの授業です。 ↓▼4年生 国語「漢字の広場」 (栃木県大田原市立両郷中央小学校ホームページ内)上のサイトを見ていただければわかるように、「漢字」の学習をする授業になります。#「漢字の広場」だから、当たり前かな。正確には、前年度に習った漢字の復習ですね。「前年度に習った漢字を使って、文を考えて、書く」というのが、想定される学習内容になります。ただ、その想定の通り普通に授業をやったら、僕が通級でみている子は、何も書かないまま、授業が終わってしまいます。一般的には、普通の4年生は3年生の漢字は当然読み書きできると思われているのかもしれませんが、僕の想定している子や、その子に似たところがある子は、前年度に習った漢字の読み書きが基本的にできません。「できる」前提で授業を計画されたら、そういう子はおいてけぼりです。#やめてー。置いてかないで~。なので、僕は、「漢字」がメインでない「漢字の広場」の授業をしないと、その子が実質的にほとんど参加できない、と考えていました。そこで、「漢字」がメインでない「漢字の広場」の授業というのを考えました。そして、担任にお願いして、「僕に代わりにクラス全体で授業をさせてくれ」と頼みました。#「漢字の広場」なのに「漢字」を最重要視しない。#そういうチャレンジをするのが、大好きです。#へそまがりです。#インクルーシブな授業を追究するため、あえて、実験的に、挑戦してみました。ここから、僕が考えたアイデアについて書いていきます。まず、前提として、班での協働学習とします。個人の「一人学び」に任せてしまうと、クラスで数人、書けない子が想定されます。書けない子がいても、周りの子が関わるという時間・環境を保障してやることが必要です。そういうことは、以前該当のクラスで社会科の授業をした時にも、念頭に置いていました。▼支援を要する子どもも一緒に学ぶ小4社会科の授業実践にチャレンジ!今回の授業の場合で具体的に言うと、一人ひとりがそれぞれ漢字を使った文作りをするのではなく、班でひとつの物語を考えさせることにしました。班員による、リレー作文です。そうすることで、書けない子の順番がまわってきてその子が困っていたら、周りの子が一緒に考えて、文を作っていくことができます。また、上のリンク先の、前の社会科の授業でもやったのですが、「動作化」「劇化」が、楽しくするためのキーになります。従来の国語授業は、子どもたち全員が言葉の理解や読み書きができる前提に立ちすぎていると思っています。#そんな子ばかりじゃないんだってば!#いろんな子がいます。#学びにくい子のことも、考えて~具体的には、班のみんながリレー作文で考えた物語に、動作をつけさせます。あとで、考えた物語を発表する時に、実演させます。これだけで、かなり楽しくなります。子どもたちの目が離せない、楽しい発表になります。#実際、そうなりました。#楽しすぎて、たまらなかったです。#演技派が、いっぱいいました。授業実施前日に、石川晋さん(NPO法人授業づくりネットワーク理事長)に、「こんな授業を考えているんですけど、どうでしょう?」と、プランを聞いてもらっていました。お話しする中で、僕の頭の中のプランは、さらにくっきりはっきりしてきました。#石川晋さんとのオンライン対話を月1回やっています。#漠然と考えていたことがくっきりはっきりするすばらしい時間になっています。やっぱり対話しながら整理していくって、大事です!班のなかでの「対話」と「動作化」で、各自が創作した物語文を劇化する授業にすることが、この時点で決定しましたでは、ここからは具体的に、どんな授業だったかを、前日までの準備と、当日の実際に分けて、レポート風にお伝えします。<事前準備 3点>●使用する漢字のカードを作成(実際は使用せず) 「この漢字を使って書く」というのをカードにして班ごとにくじ引きみたいにして引かせることを考えていました。 ただ、カードの準備は、授業の実施が急遽1日早まったので、結局準備できませんでした。#次回は、カードも用意するかもしれません。●ワークシートの作成 班ごとに1枚ワークシートを配るということを考えていたので、 「こんなワークシートでさせようと思いますが、いいですか?」 と、2日前に担任に渡していました。↓こんなのです。担任からは、「とても、いいですね!」と言ってもらいました。使い方としては、(1)班で相談し、どちらの物語の6コマの絵に沿った物語を作るかを選択します。(教科書には、おむすびころりんと、浦島太郎の物語の絵が時系列で並んでいます。)(2)上に並んでいる数字のところに、文を考える人の名前を書いていきます。 (リレー作文なので)(3)1の数字の下には物語の1つめの絵に合う文を書き、2の数字の下には次の人が2つめの絵に合う文を書く・・・というふうに、リレー形式で、続けていきます。(4)4人班を想定しているので、5番目と6番目のところは、それぞれ、1番と2番の人がもう1回入ります。#5~6人の班だと手持ち無沙汰な人が現れるかもしれないので、4人班としました。#2巡目に突入します。なお、本番では漢字が全く書けない子がいることを想定し、「その順番の子は、文を考えるのであって、書くのは他の人が書いてもよい」と説明をしました。#書けない子にとっては、「他の子と一緒に文を考える」のが、めあて。#子どもによっては、漢字を書くことは必ずしも重要ではない。●Padletで情報共有の場所を作成し、リンクを取得し、クラスのチームズに貼る ※Padletについては、9月12日のブログに書きました。 Padletをご存じない方は、下の過去記事を先にお読み下さい。 ▼【ICT活用授業】Padletで共有! 各班が考えた文は、文ごとにPadletの電子掲示板上にアップしていき、 「ほかの班の人は、こんな文を考えている!」 というのが、途中で随時みんなから確認できるように考えました。 そうすることで、文を考えるのに困った場合に、それを参考にして考えることができる、と思いました。 #一人一台端末の有効な活用法として言われている「途中参照」です。 (勤務市ではそういう使い方が一部で奨励されています。) #全部できあがる前の、途中の段階で、各自が参照し合えます。 この授業のために、ずいぶん前に、Padletで次のような場所を作っていました。 ↓実は、Padletでは、上の画面の形式とちがう投稿形式も、選べます。「シェルフ型」というのが、今回の授業に合っているかも、と直前に気づきました。迷いに迷った末、今回の授業は、シェルフ型を採用することにしました。↓こんなやつです。上の画像は、実際に授業で使ったPadletの画像です。なので、画像内に、子どもたちが投稿した文がすでに入っています。ただ、子どもたちが考えた文の著作権は子どもたちにあるので、ここでは読めないように加工しています。#めっちゃおもろいので、ほんとは読んでほしかった。#該当範囲を範囲選択してサイズ縮小してからもとのサイズに戻して、簡易的にぼかしています。「シェルフ型」は、「1」の数字の下に「1」のグループの投稿をし、「2」の数字の下に「2」のグループの投稿ができるといった使い方ができるのが、特徴です。各数字の下にある「+」ボタンを押せば、そのグループに投稿できるのです。#自分で判断して、グループに分けて投稿できる。今回の「漢字の広場」は、「6つの文を班で順につくる」という課題だったので、「1」から順番に、各班から投稿してもらいました。タブレットは、班に1人だけ取りに行かせ、班に1台としました。#このクラスの子は、日頃タイピングゲームに興じているので、タイピングが速い子が多いです。#Padletを使わせるのは初めてでしたが、ばっちり、投稿できていました!実は、計画段階では僕が各班の進捗状況を写真に撮って、それを随時アップしようかと思っていましたが、そんなことをしなくても子どもたちで途中状況をスムーズにアップしていけていたので、「案ずるより産むがやすし」だな、と思いました。#おかげで僕のすることが減って、ラクになりました。(笑)おっと、すでにめっちゃ長く書いてしまいました。すでに当日の様子も混ぜて書いてしまっていますが、当日の授業の詳細レポートは、また明日、改めて書きます。明日も休日なので、ぜひ、見に来て下さい!当日の授業は、ほんとに、楽しかったです。ぜひ、記録に残しておきたい授業になりました。それでは、また明日!▼支援を要する子どもも一緒に学ぶ小4社会科の授業実践にチャレンジ! (2023/06/03の日記) ▼「教室で学ぶことの本質」とは ~『教師をどう生きるか 堀裕嗣×石川晋』その1 (2023/05/18の日記) ▼子どもの学習意欲を高める授業の工夫 (2019/08/30の日記) ▼小学1年生国語「くじらぐも」で、子ども同士が伝え合う姿に感動♪ (2021/11/18の日記) ▼【ICT活用授業】Padletで共有! (2023/09/12の日記)

2023.09.17

コメント(0)

-

【報告】9.15東大主催オンライン学習会「木村英子国会議員にうかがう『なぜインクルーシブ教育でないとだめなのか』

今日も見に来て下さって、ありがとうございます。昨日は「つぶやき」レベルの簡単な投稿で済ませてしまいました。情報元へのリンクすらしていませんでした。昨日書いていたオンラインの学習会は、これです。 ↓▼木村英子国会議員にうかがう「なぜインクルーシブ教育でないとだめなのか」 「分ける」という差別と闘い続けてきた中で-東京大学・インクルーシブ教育定例研究会(オンライン)(画像はリンク先より。)この日、僕はとっても眠かったのです。朝3時に目が覚めてしまい、よく寝られなかったのでした。学習会は20時から始まったのですが、20時40分には、「もう布団に入って、寝たい」という状態になってしまい、目がとろんとしてきました。でも、オンラインでの木村さんの話が、どうしても「起きて聞いておきたい」という内容だったのです。なので、休憩中に、秘蔵のコーヒー飲料を飲んで、目を覚ましました。僕は夜にコーヒーを飲むと寝られなくなるので、普段は夜は飲まないようにしています。でも、昨日は特別でした。学習会は、22時22分くらいまで続きました。とても目が離せない、耳が離せない学習会でした。#時間はうろおぼえです。#印象的な数字でそろえてみました。#東大インクル研のオンラインは毎回興味深い内容で話が尽きず、終了予定時刻を大幅に超過して続くのが、もはや恒例になっています。最後まで視聴できて、とてもよかったです。ただ、チャットにも興味深い投稿が参加者の皆さんから多数されていたのですが、それが追い切れず、すべて読み尽くす前に終わってしまったのが残念でした。読めなかったチャット投稿が気になって、寝られませんでした。#コーヒーのせいかもしれません。とにかくぜひシェアしたい内容だったので、今日は昨日の話について詳しく書こうと思います。木村さんは「幼い時から養護学校で育ち、健常者と分けられてきた。 だから、社会に出てからも生きにくい。」ということを、ご自身の体験から語られました。木村さんは生まれてすぐに施設に入れられ、10歳までは施設で過ごされたそうです。「日課が決められ、管理された生活。 親から離されて、リハビリと手術の毎日。 看護師の気分によってその日の明暗が分かれてしまう。 人の顔色を見て、自分の気持ちを外に出せない子ども時代。 外の世界は窓越しに見るしかなかった。」と、木村さんは当時のことを振り返って言われていました。想像するだけで、気持ちが暗くなります。そのような子ども時代を、今の子どもに味合わせたくないという木村さんの気持ちが、痛いほど伝わってきました。木村さんの養護学校の高等部の時の活動が、衝撃的でした。養護学校の中で、「なぜ養護学校にいなければいけないのか」と教員に訴えられたそうです。また、健常者とのほんのちょっとの交流を拒否、最初から分けずに共に過ごすことを文書で訴えられました。その文書を実際に見せていただき、「地域に出たいという思い」から上演した当時の映像も見せていただきました。大変胸を打つ内容でした。僕は、高校生の時からこういった活動をされてきている木村さんを、尊敬するようになりました。後半の質疑応答も、東大の小国先生がかなりつっこんだことを含めてきかれていて、大変興味深いものでした。木村さんが「いちばんやっかいなのは、一緒にいないことによる心のバリア。これを崩していくのがやっかい。一緒にいないとわからない。」と言われていたのが、印象的でした。具体的に日本の教室がフルインクルーシブ教育に向かっていくための提案も、このなかでずいぶんされていたように思います。小国先生が「欧米では社会の差別がもとにあってのインクルーシブ教育。 日本では差別のサの字もない。」と言われて、木村さんが「まず差別を認識しないと。」と言われていたのが、やはり「原点」かな、と思いました。なんのために、インクルーシブ教育をするのか。「差別」というものが現実にあるということを直視しないと。そこを共有しないと、という思いを強くしました。「高校まで分離されて、その後社会に出たら、こわいんですよ。 とにかく人の目線がこわい。話しかけるのがこわい。 初めてファミレスに行った時、注文が言えない。店員さんの目が見れない。 看護師や医者が健常者の象徴だったので・・・。 社会に出て初めて、わたしが分けられてきたことを実感しました。」こう言われた、木村さんの言葉は、重いです。それを言わせてしまう社会って、なんなんだ、と思います。僕自身、めっちゃ、「自由に生きたい」派なんです。だから、自由を制限されて、閉鎖的な環境に閉じ込められて、広い世界に出て行けない、といったこういった話を聞くと、「もし自分だったら、とても耐えられない」と思います。これを、他人事にせず、自分事にすることが、今の社会や教育で、求められていると思います。「自分は関係ない」と思っている人たちが、もしかしたら今の世の中には多いのかもしれません。でも、ほんとうは、関係なくはないのです。障害者に限ったことではありません。「高齢者など、社会の波に乗っていけない人や、社会の一員として活躍できないと思われている方達は、別のところに、と思われている」という話が、木村さんからもありました。「みんなと同じことができない」という理由だけで、はじかれてしまう社会は、誰にとっても、不安と恐怖を潜在的に持ったまま過ごさなければならない社会だ、と僕は思います。木村さんからは、「『特別支援教育』を選んでいるということ自体が、差別を被っていることの証」という話もありました。別の教育を選ばされている。選ばざるを得なくされている。そして、接点がないまま、別々に過ごしている。そのことの弊害は、計り知れません。今は、接点がたまにあればいいだろうと思われています。でも、木村さんは、たまにある「交流教育」に、非常に強い嫌悪感を抱かれていました。「自分が見世物みたい」と感じられていました。常に共にいる=フルインクルーシブ教育の必要性を、大きく感じました。今回の会の最後に、小国先生はこう言われていました。「僕自身は、差別を差別としてことあげすることが大事だと学んだ。 その機会すら奪われている、より深刻なところを木村さんは見ている。」今回の学習会の意義を端的に言われていたように思います。本当に貴重な学習会を、今回も企画していただき、ありがとうございました。僕は、これまで、基本的に、特定の政党や政治家に関することは、ブログに書かないように心がけてきました。ただ、昨日お話をおうかがいした木村英子さんのことは、なんとしても、書いておきたいと思いました。僕は今回の東大主催の学習会を視聴するまでほとんど知らなかったのですが、木村さんは、障害当事者として長く活動をしてこられた方でした。その活動を知り、非常に尊敬できる方だと思いました。僕がめざしている「インクルーシブ教育」「インクルーシブ社会」のことについて、本当にそれを大切に思い、実現をはかろうとするなら、この方の話について書かないわけにはいかないと思いました。「重度障害者」と言われる立場の方が国会議員になられたのは、この日本の今において、とんでもなく、画期的なことだったと思っています。「健常者」と言われる人たち中心の日本の世の中が、ここから、少しずつ変わっていけるのではないか、という希望を持っています。ほんとうは、上でわざわざ「」をつけて書いたような言い方をしなくてもいい社会が望ましいです。いろんな人がいて当たり前の社会になっていてほしい、と思います。そのために僕も、できることを少しずつ、やっていきたいと思います。(画像の出典:参議院議員木村英子オフィシャルサイト内「政策」のページより)上の動画に関するサイト▼2020.5.28国土交通委員会質疑『しょうがいしゃの現状を国会に!心のバリアフリーについて、当事者の立場から三井絹子さんに参考人としてお話しいただきました。』 (参議院議員木村英子オフィシャルサイト内)↓こちらの記事も、ぜひお読み下さい。▼「対談 日本のインクルーシブ教育を問う」 (インクルーシブ教育研究者の一木玲子さんとの対談です。)いよいよ!明日のブログでは、僕が今週学校の中で実際にやったことを、詳しく書こうと思います。(3日前のブログに少しだけ書きました。)明日の記事は、過去最高に入魂して書こうと思っているので、ぜひ明日もまた見に来て下さい。読んでいただいたことに感謝します。共に、がんばりましょう。▼3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校! (2023/03/13の日記)▼「カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育」(8/11オンライン学習会の案内を含む) (2023/08/07の日記)

2023.09.16

コメント(0)

-

木村英子参議院議員「なぜ、インクルーシブ教育が必要なのか」

今、オンラインセミナーを視聴中です。休憩時間の合間を縫って、投稿します。「なぜ、インクルーシブ教育が必要なのか」を、木村英子参議院議員から直接お聞きするオンラインセミナー。主催は東京大学の小国先生です。約1時間お話しいただきましたが、とても胸を打つ内容でした。朝3時に目が覚めて眠いですが、終了予定時刻の22時まで起きておきたいと思います!

2023.09.15

コメント(0)

-

「これでいいのだ!」 悩んだ時こそ、この言葉を・・・

昨日ブログに書いた「漢字」関連の取組について、詳しく書きたいのですが、今日もばたばたで、ちょっと余裕がありません。明日以降に持ち越したいと思います。ぜひ明日以降もまた、見に来て下さい。お願いします。今日はさくっと軽くいきます。突然ですが、今日は、漫画家の赤塚不二夫さんの誕生日です。『ザ・バースデー』という本に、書いてありました。#この本は、日付ごとに、誰の誕生日かが書いてあります。#その人にまつわる印象的なエピソードも書いてあります。#絶版ですが、オススメの本です。『ザ・バースデー 365の物語(7月〜12月)』(ひすいこたろう+ふじさわあゆみ)「9.14」のページを開くと、「これでいいのだ!」の文字が目に飛び込んできました。有無を言わさぬ肯定に、大変、勇気づけられました。日々けっこういろいろあるので、これでも「これでいいのか?」と悩むことも多いのです。でも、「これでいいのだ!」と自信を持って、自分が選んだ行動をとりつづけていていいのだ、と思えてきました。錯覚かもしれませんが・・・。今日のブログも、これでいいのだ。では、また、明日!▼「これで、いいのだ!!」~「スーパー・サウンド・コレクション アニメ吹奏楽」 ↑このブログを読んだ方は、ぜひリンク先のCD商品サイトの試聴→5曲目を!

2023.09.14

コメント(0)

-

LD通級担当者が通常学級に対して行う「漢字の読み書き」の苦手さへのアプローチ

僕は、全国的な名称としてはいわゆる「LD通級担当者」という仕事をしています。LD(学習障害)の傾向のある子どもたちへの指導や支援を考え、実施するのが主な仕事です。(ほかにもいろんな子の指導や支援を考え、実施しています。)LD傾向の子どもたちに非常によく見られる苦手さとして、「漢字の読み書き」の苦手さが挙げられます。教科書の漢字のほとんどが自力では読めないとか、漢字テストをするとほとんど正解しないので書く気をなくして無回答だらけになるとか、そういう子は、ざらにいます。全国的にも、かなりいると思います。読めない、書けないのに、クラスの中で読み書きをしないといけない、その気持ちを考えると、やるせなくなります。#個人的には読み書きよりも大事なものがあると思いますが、学校は一般的に読み書きばかりさせるところになっていると思います・・・そこで、そういった子がクラスの中で感じている困り感について思いをはせ、その困り感の改善を目指すのが、僕の大事な仕事になります。通級担当者が全国的に増え、なかには「クラスを離れた別室で指導しているだけ」の担当者も増えているのではないか、と懸念しています。大切なのは、多くの時間を過ごしているクラスの中での指導や支援ではないでしょうか。わずか週に1~2時間の「通級の時間」だけよくても、しかたありません。通級担当者は、クラスにどうかかわっていけるのでしょうか?クラス(=集団で学ぶいつもの教室)での、音読の場面や、漢字テストの場面で、どのような指導や支援をしていくのか。その場にいるのは、もしかすると、担任だけかもしれません。通級担当者は、そのとき、その場にいることはできないかもしれません。でも、何かできることは、あるはずです。僕が今日やったことを、参考までにお伝えします。今日は珍しく、通級担当としてしっかり仕事をした気がします。日常的な通級指導に加えて、大きく次の3つの仕事をしました。(1)漢字が読めないので音読で困る子どものための 「ルビ付き教科書」のコピーを、その子の担任に渡した。 国語の指導書にはDVD-ROMが付録としてついてます。 そこには、ルビ付き教科書のPDFデータも、収録されています。 紙の教科書にはふりがなはありませんが、このデータを印刷すれば、すべての漢字にふりがながついています。 漢字が読めない子どもが、これを印刷して渡してやるだけで、いきいきと音読するようになりました。 今までも渡していたのですが、そろそろ下巻の学習が始まるので、 下巻の分を、2学期の終わりまでに学習する分をそろえて綴じて、 今日、担任の先生に渡しました。 担任の先生から、下巻の学習が始まるタイミングで、その子に渡してもらいます。(2)漢字の読み書きが非常に苦手な子がいるクラスで 「漢字が苦手でも楽しく参加できる『漢字の広場』の授業」を 担任とのティームティーチングで実施した。 「漢字の広場」というのは光村図書の国語教科書に出てくる1ぺーじものの小単元です。 前学年に習った漢字の復習をして、定着を図るものです。 「習った漢字を使って文を作る」という学習が基本パターンです。 僕が事前に、担任に「させてください」とお願いして実施した特別授業です。 「漢字が苦手な子が楽しく参加できる授業」という、それだけを考えて計画しました。 ほんとは明日する予定だったのですが、都合により今日になりました。 そのクラスには漢字が苦手な子が数人いるのですが、今日の授業は、 あまりにも漢字に重点を置かなかったおかげか、 どの子もとても楽しく笑っていました。 これ以上の詳しいことも書きたいのですが、たくさん書きたいことがあるので、それについては後日、詳述します。(3)漢字10問テストでほとんど書けない子のために、 タブレットで答えられるように準備した。 今までもタブレットで漢字テストを実施できないか考えていたのですが、 今日、ようやくめどが立ちました。 僕が思いついたやり方は、 ■紙の漢字テストを画像としてスキャン → ■パワーポイントの背景に、その画像を設定 →■縦書きテキストボックスをその上に配置 (なにも入れないと消えちゃうので、問題を数問入力) といったものです。 実際の使用は、明日の予定です。 これについても、また改めてブログに書きたいと思います。 ▼指導書に、教科書のルビ打ち/分かち書きのデータあり (2021/09/10の日記)▼タブレットPCで、デイジーのデジタル教科書を使えるようにするには (2018/03/06の日記)▼Word文書でルビ付き漢字の読み上げをさせる方法 (2021/09/02の日記)▼小学校市販テストの合理的配慮等(正進社のパンフレットより) (2019/05/19の日記)▼読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる! (2018/10/17の日記)▼テキストデータを読み上げるWebアプリ「音読さん」。写真も読むよ♪ (2021/12/15の日記)

2023.09.13

コメント(0)

-

【ICT活用授業】Padletで共有!

8月17日に、大阪のICT研修会で、Padletを体験しました。Padletというのは、各自が送ったテキストや画像、動画などを瞬時に全体で共有できるWeb上の掲示板です。▼Padlet公式サイト https://ja.padlet.com/研修会では、講師の先生からの質問に各自がPadletで答えて送信。皆さんの答えがとても見やすく整理されて一覧になっていて、びっくりしました。画像や映像がないと、分かりにくいですよね・・・。MAETA先生の動画がとても分かりやすいので、動画を貼らせてもらいます!ばーーんと。いろいろな投稿のしかたが可能なのが、とてもいいですMAETA先生のPadletの解説動画はシリーズになっていて、上の動画は「その3」にあたります。興味を持たれた方は、ぜひほかの動画もチェックしてみてください。ICTを使った作品作りの、完成品の交流にもPadletは大活躍でした!8/17の研修会では各自が短い動画作品を作ったのですが、短い動画作品ならこのPadletで手軽に共有できるので、びっくりでした。共有スペースには他の人の作品も続々とアップされていって、どれでも好きな動画を選んで、再生することができました。再生時にはその動画だけが拡大表示されるのかと思いきや、なんと、リスト表示の状態で、ちっちゃい表示のまま動画を再生することもできるので、驚きました。気軽に「いいね」を送ることもできました。#「いいね」しまくりました!Padletはかなり使い勝手がいい印象で、「これは授業で使ってみたい!」と思いました。ただ、上の動画の「その1」でMAETA先生が言われているのですが、Padletは招待リンクから登録した方が、使えるボードが増えて、お得です!僕は、ご厚意で招待リンクを教えていただき、とりあえず夏休み中に新規登録は済ませました。#MAETA先生、ありがとうございました!いよいよ、明後日の4年生の授業で、実際に使ってみようと思います。上巻の最後、「漢字の広場」での物語づくりです。どうなるかな?わくわくです!P.S. 僕の直接の知り合いの方は、ご連絡いただければ、招待リンクをお送りします。 お気軽にご連絡ください。▼【Webアプリ】無料・登録不要「ふきだしくん」で意見を共有!!

2023.09.12

コメント(0)

-

「ここは友だちせいさくじょ」ピアノ伴奏YouTube動画を公開♪

勤務校の1年生が音楽会で歌う「ここは友だちせいさくじょ」。これまでに、原曲のまま「スコアメーカー」に打ち込んだものと、ハ長調に移調してハモリをなくしたバージョンをYouTube動画で公開していました。 ▼原曲版YouTube ▼ハ長調版YouTubeそのどちらも、「スコアメーカー」の「歌う」機能で歌わせていたのですが、ピアノ伴奏のみのバージョンも、今回、動画にして公開しました!移調はせず、原曲キーのままの、ピアノ伴奏です。なので、ハ長調版に比べると、ピアノ伴奏をする人にとっては、弾くのが難しいかもしれません。#ハ長調のほうは、まだ、自力でなんとかなるかな?#曲として聴き比べると、原曲キーのほうが、たしかに、いい感じです。#歯切れのいいリズムで、ピアノだけ聴いても、気持ちいい♪前回、ハ長調にして歌いやすくしたはずなのに、なぜ、原曲キーのままの伴奏を今回用意したのか?ハ長調で子どもたちに歌わせる予定だったのでは?と思われる方も、いるかもしれません。それには、ちょっとした理由があるのです。実は、以前のブログ記事で書いた「小1の子に高いミの音は出しにくい」という仮説について、全く逆の説を発見したのです!#先に上のリンク先の記事を読んでおくと話がスムーズです。#7月23日のブログには、音を下げた方がいい理由を書きました。なんと、今読んでいる、ある小学校の先生の本に、こんなことが書いてありました↓・教科書のキーは子どもには低すぎる・(自分の授業では)子どもが歌いやすいよう、わざとキーを高くしている(『スクール・アーティスト』p67)井出良一先生の教育実践をレポートした本です。『スクール・アーティスト 井出良一先生 たったひとりの教育改革』(梶山寿子、文藝春秋、2008、発売時定価1600円)※絶版につき、古本にリンクしています。この本自体、とても興味深い内容なので、また改めて紹介したいと思います。#というか、まだ読み終わっていません。音楽の実践はその実践のごく一部で、トータルでとてもユニークな教育を展開されている先生です。今回は、音楽の話題なので、「歌のキー」のところだけを、引用しました。引用したところは、小学1年生を井出先生が担任されているところの教育実践レポートなので、小1についての言及だと思われます。ちなみに、引用した次のページには、井出先生の言葉として、次のようなことが書かれています。・「本来、小さい子どもの声はとても高いんです。 歌が大好きになると、ソからレくらいでちょうどいい声が出る。 でも、学習指導要領によって、教科書ではドからソの音が中心になっている」(『スクール・アーティスト』p69、井出良一先生の言葉より)あくまでも経験則に基づいたものだと思いますが、実は僕も、これは、一面の真実かな、と思うふしがあります。実際、この歌を作られた貫輪久美子先生からも、前回の記事に対して「一応小学生は大雑把に言うと上はミもしくはファまで可能という感じが多い」というコメントをお寄せいただいていましたし・・・。#貫輪久美子先生、ブログ読んでくださって、ありがとうございます!勤務校では、結局、原曲キーと、ハ長調に音を下げたキーの両方で歌って、実際に聴き比べてみることになりました。たしかに「実際に聴き比べてみる」といいですね!大事なことは、やっぱり、実際に目の前の子どもたちの声で判断することだと思います。ピアノ伴奏がそのキーで弾けるかどうかは、大人の事情ですしね・・・。大人が先回りして、「子どもにとって、このほうがいいんじゃないか」と思っていたことが、実は、違うことがあります。大事なことは、ちゃんと子どもに確認することだと思います。僕は、自分が思いついたことがあたかも唯一の正解かのように思い込んでしまうことがよくあるので、重々気をつけたいです・・・。▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」) (2023/07/20の日記)▼【合唱】【動く楽譜】「ここは友だちせいさくじょ」※ハ長調ハモリなし版 (2023/07/23の日記)

2023.09.10

コメント(1)

-

「個別のニーズ」と、「あなたならではの解決策」を考えよう! ~『まず、のび太を探そう!』

僕は、学校の子どもたちから、「ドラえもん先生」と呼ばれています。#呼ばせてる?(*´▽`*)困ったときに助けてくれるからです。#ひみつ道具っぽいものを、かなり持っています。(*´▽`*)なので、この本を、タイトルが気になって、買ってみました。『まず、のび太を探そう! 大ヒットを生み出す逆転発想』(川上昌直、翔泳社、2014、税別1300円)※リンク先でプレビューできます。中身は、ビジネス書です。著者は、ビジネスモデルの研究者だそうです。印象的なタイトルは、「まず、困っている人を見つけよう」といった意味合いで、使われています。僕は読書が好きなので、ビジネス書も、読みます。着眼点が面白く、グイグイ読める本が、好きです。この本にはワークもついており、せっかく買ったので、そのワークもやってみました。本書p44「解決策として何を提示しますか?」には、こう書かれていました。・「一般的に良いと思われているポイントをてんこ盛りにするのではなく、「あなたのお客さん」が喜んでくれるものにしましょう。 ちょっと極端に「その人しか喜ばないもの」を考えてみましょう。(p44)これは、特別支援教育で言われる「個別のニーズ」そのものです!僕は、メリットてんこもりに釣られる特性があり、自分が提供する解決策にもその傾向があります。ただ、それよりもやはり「個別のニーズ」を優先すべきであると、この本を読んで、反省しました。#ジュースはミックスジュース、ランチはお子様ランチが好きです。#好きなものをいろいろたくさん一気に食べたい。#コーラしか飲みたくない人に、セットを押し付けてしまう傾向あり。さて、ここからは、このブログ「きょういくユースフル」を、一つの商品として見たときに、より「お客さん」=「見に来てくれる人」に喜んでもらえるようにするにはどうすればいいか、を考えていきたいと思います。先ほどの次の項目で、こんな質問がされていました。・ライバルとの違いは、どのように表現できますか?(p46)これに対して、僕はこう書きました。「ほしい情報にすぐにアクセス! 見やすく わかりやすく、おもしろい。 (短文言い切り型+詩的)」このブログが今そうなっているかどうかはさておき、こういった設問に答えることで、「どうなったらいいか」を自分の言葉で考えることができました。「詩的」というのがいいな、と自分で書いていて、思いました。でも、このワークをやった後、忘れていました。読み返したら、こんなことを自分が書いていたのに気づいて、びっくり。せっかくそんなことを考えていたのだから、これからのブログ記事に、ちょっとは生かしたいと思います。でも、詩的って、どういうことかな?#自分で書いていて、ムズカシイ・・・P.S.まっっっったくどうでもいいですが、「ニーズ」で検索すると、「ジャニーズ」がいっぱいヒットしました。

2023.09.09

コメント(2)

-

PDFやWordを読み込んでAIが回答する「ドキュメントチャットボット」

「ドキュメントチャットボット」について、詳しい方から、Facebookで、教えていただきました。#早口言葉デスカ?これは、PDFやWordファイルの内容についてAIが質問に回答するというものです。▼ドキュメントチャットボットなんのこっちゃわからないと思うので、使ってみたレポートを載せます。#僕は、使ってみないと分かりません。まずは、あらかじめ用意されている「走れメロス」のテキストファイルを読み込んだと思われるファイルを、クリックしてみました。(「サンプル」として用意されていました。)すると、読み込んだテキストファイルの内容が、パソコン画面の左に表示されました。そこには、文字がずらずらと並んでいます。#ずらずら#そのまま読むのは、大変です。画面の右側では、そのファイルの内容について、質問ができるようになっています。これも、あらかじめ質問の例が用意されており、クリックするだけで、回答が出てきます。試しに、「登場人物をまとめて」という質問をクリックしてみました。#登場人物は、大事おおー!すごいですね。AIが主に参考にしたページへのリンクも添えられていて、そこをクリックすると、該当のページが、画面左側に表示されます。(特にその中のどこを参照したのかをハイライト表示するとかは、ありません。)もちろん、生成AIなので、用意されている質問以外でも、どんな質問でも投げかけて、回答を引き出すことができます。とりあえず、そのとき思いついた質問を適当にしてみました。↓ここまでは、なかなかやるようです。#おぬし、やるのう。では、自分のオリジナルのドキュメントも、読み込んでみます。僕が2014年に作成し、2019年に一部更新した「特別支援教育連携マニュアル」を読み込みます。勤務市の特別支援教育における連携について、連携先や連携方法などを整理したものです。1年間大学に内地留学させてもらって作成したものです。読ませようと思ったら・・・Wordのバージョンが古いので、候補先として出てきませんでした。#docファイルは、もう古い。しかたないので、いっぺんWordで開いて、PDFで保存してから、読ませました。おお!ちょっと待つと、ちゃんと読み込まれました。ファイル名が表示されました!#自分が作成したファイルの名前が出ると、うれしいな。その状態で「チャットボットを作成」を押すと、さっきの「メロス」みたいに、そのファイルについて質問すると答えてくれるAIロボットが作成されました。読み込ませたファイルは全129ページと、それなりに分量があります。さて、AIはちゃんとこのファイルの中身について、理解しているのでしょうか?#書いた本人も、もう忘れています。と思ったら、なんと、このAI、但し書きがついていて、「書類の50ページまでの内容をもとにAIが質問にお答えします。 」と表示されていました。129ページは、ちょっと長すぎたようです。50ページまでのものなら、全部の内容について、答えてくれそうです。僕が書いた「連携マニュアル」の50ページまでの内容は、「連携」の意義や関連用語の確認が主です。いちおう、以下のように質問してみましたが、ちゃんと答えているように思えました。ただ、全体の内容を要約させてみたときには、回答が部分の抜き出しに終始し、うまくはいきませんでした。(AIの名誉のためにその画像は、ありません。(笑))結論。ChatGPTと同じく、「ミスもするし間違いもするけど、ちょっと役立つかもしれないアシスタント」として使う分には、よさそうです。AIが参照したページへのリンクが出るので、そこを自分の目で確認して、AIの回答が正しいかを人間が判断するのは、必須ですね。たくさん論文を読む研究者の方や、研究を進めている大学生の方には、なかなかいいんじゃないでしょうか。

2023.09.08

コメント(0)

-

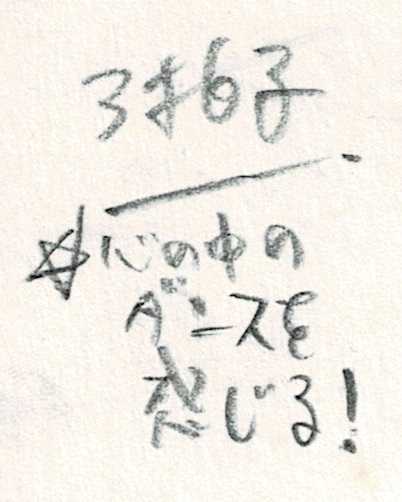

「いつも何度でも」を編曲した時のアイデアノートが出てきたよ!

昨日公開した「いつも何度でも」四部合唱編曲版について、もう少し書かせて下さい。手元に、この曲を編曲した時のノートが残っています。自分なりに、いろいろ考えていたことがうかがえるので、曲のついでに、こちらも公開します。まず、ノートの左上に書かれていたのが、こちら。↓☆印が入っているので、当時の僕は、これをよっぽど重要視していたようです。このノートとは別の、歌ってもらう人たちに渡した自作の歌詞カードにも、「心の中でダンスを踊るように歌います。」と書いてあります。よっぽど大事なことのようです。そして、その後は、こういうのが、続きます。↓この曲は、ご存じのように、4番まであります。なので、素直な僕は、1番:ソプラノ2番:アルト3番:テノール4番:バスと、メインメロディを歌うパートを、それぞれに順番に割り振っています。さらに、それぞれを「起」「承」「転」「結」と位置づけ、空間的な変化をイメージしています。最後の最後に、「goal = start(スタート地点)」と書いてあるのが、興味深いです。このノートは、実は公式の歌詞カードのコピーに書かれているのですが、(スタート地点)という言葉には「わたしのなかに 見つけられたから」という歌詞がつながっています。どうやら歌詞のこの終わり方は、僕の大のお気に入りだったようです。ソプラノ(S)、アルト(A)、テノール(T)、バス(B)の役割は、さらに歌詞の右側に、以下のように書かれていました。↓今見ても、なんだかよく分かりませんが・・・。もしかすると、聴きながら見てみると、分かってくるかもしれませんので、いちおう、動画へのリンクを再掲しておきます。とりあえず、当時の僕がかなり考えて編曲していたんだろうということは、なんとなくうかがえます。本当に、こんなチャレンジをさせていただけた、合唱団の方に、深く感謝です。その一方で、こういうチャレンジをさせてあげられる社会や学校が、やっぱりいいな、と思います。僕は、大学時代の演劇サークルでも、自作曲を歌ってもらったりしていて、たくさん、やりがいのある機会を、もらってきました。そういう場を保障するということを、自分がしてもらっていたように、自分も、していきたいと思っています。

2023.09.07

コメント(0)

-

「いつも何度でも」四部合唱編曲版を公開しました!

今日は音楽の授業の事前研があったのでご機嫌でした。音楽ができればご機嫌の、にかとまです。#音楽の先生ではありません。ただの趣味です。実は、このあいだからひそかにやっていた試みがあります。約20年前に僕が編曲した「いつも何度でも」四部合唱編曲版を復活させるという試みです。何度かの中断を乗り越え、このたび、ようやく完成しました!聴いていただければ、幸いです。※クリックで再生されない場合、YouTubeの文字を押して、再生してください。今年知った音楽ソフト、カワイの「スコアメーカー」で作成しています。このソフト、歌詞を入れると「歌う」のが、ほんとに、すごいです。女声はわりといいんですが、男声がちょっと気に入らないので、いっそ僕が歌おうかと思いましたが、とりあえずスコアメーカーが歌ったバージョンで、公開します。「かがやくものは」を「かがやくものわ」と歌うように設定しなおすなどの、歌詞の発語修正は、それなりにおこなっています。#タイムラインで歌詞表示をして点検すると、便利でした。動画の概要欄にも書いたのですが、この曲の合唱編曲は、かなり苦労した覚えがあります。それだけに、大変思い入れの深い編曲です。プロの目から見たらヘンなところがいっぱいあると思いますが、「アマチュアのわりにはそれなりにやるんじゃないか」とほめていただければうれしいです。児童合唱団の先生に「なかなかいい編曲」と言われたのがうれしくて、ずっと記憶に残っています。#ほめられて伸びるタイプです。動画編集は、いつもの通りWindows標準ソフトの「Clipchamp」を使っています。映画「君たちはどう生きるか」を観たときに、最後に「Fin」と出てきたのが記憶に残っているので、ジブリ映画っぽい字体で、最後に「Fin」と入れました。ぜひ、最後まで見ていただければ幸いです。▼【音とり用】合唱「心の中にきらめいて」低音(男性パート)強調版 (2023/08/26の日記) ▼1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう!※2023/5/7追記 (2021/08/23の日記) ▼練習用に音源スローバージョンを一括作成! (2022/09/06の日記)▼【合唱音取り用動画公開】「大切なもの」2部合唱アルト(下のパート)強調版 (2023/07/26の日記)▼【合唱音取り用動画公開】「地球星歌」2部合唱アルト(下のパート)強調版 (2023/08/08の日記) ▼【動く楽譜】「明日の空へ」ミマス(歌付き) 公開! (2023/08/09の日記)

2023.09.06

コメント(0)

-

「宿題のあり方」について

Quoraに寄せられた「子どもに宿題をやらせる効果的な方法教えてくださいませんか?」という質問に対する回答が興味深いです。「宿題のあり方」について、考えさせられました。▼https://jp.quora.com/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AE%BF%E9%A1%8C%E3%82%92%E3%82%84%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%8B%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%B9%E6%B3%95%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95上のリンクをクリックすると、教員として34年間勤められた方の回答が、先頭に出るはずです。「続きを読む」を教えて、ぜひ、続きを見てみてください。ほかの方の回答も、興味深いです。▼「Google」アプリの「宿題の解き方」機能 (2023/02/25の日記)▼夏休みの宿題 多過ぎ問題 ~宿題改革の先進的実践に学ぼう!~ (2023/08/25の日記)

2023.09.05

コメント(0)

-

学校現場への「人材募集」について

夏休みが終わり、多忙な日々がまた始まりました。新学期初日、僕は全クラスの様子を見に、各クラスを巡回させてもらいました。自分の担当としては通級指導担当ですが、「通級の部屋にこもらずに、子どもたちのところへ行くようにする」「通級対象のお子さんだけでなく、すべての子にかかわる」というポリシーでやっております。通級対象のお子さんだけだと、新学期初日は、顔を見て挨拶して夏休みの話題を少し聞いて終わるのですが、すべてのお子さんにかかわるとなると、これが一気に、いろいろとあります。新学期初日は実質3時間しかなかったのですが、嘔吐する子、鼻血を出す子などの対応をしました。#周りの子がすぐに気付いて教えてくれました。#僕1人では何もできないので、他の方と協力しました。夏休みの過ごし方を聞いても「家にいた」という子が多かったので、学校がいきなり始まって、体調面でもギャップを感じやすかったようです。こんなふうに、学習指導だけでなく、生活面での対応・フォローが必要ということもあり、学校現場はやはり忙しい、という印象です。子どもたちと一緒に過ごせるのはとても元気をもらえるので、やりがいもすごくある仕事なのですが。学校でも家庭でも、大人に余裕がないと、子どもたちの安心・安全につながりません。余裕を生むためにも、人手不足と言われている教育現場に、人材を募集するというのは、必要なことかと思っています。実は、忙しかった初日が終わった翌日、新聞の折り込みチラシを見ていたら、近所のスーパーのチラシに、大きく「人材募集」が載っていました。それを見て、僕は、「学校もこれだけ人手不足なんだったら、 こんなふうに大々的に地域に人材募集を呼び掛けてもいいのかも」と思いました。学校で働きたいという人は、潜在的にはかなりたくさんいると思います。今はどうやら職安での募集もしていないようですし。。。#職安のサイトで勤務市で絞り込んで調べてみました。#こども園や学童の補助員・支援員は募集していました。▼ハローワークインターネットサービス求人情報検索・一覧「インクルーシブ教育」(多様な子が同じ場で共に学ぶ教育)を今の日本の学校でやろうと思ったら、「35~40人の子どもを、担任1人でみる」という制度をなんとかしないといけません。サポーターとして働いていただける地域の方をもっと学校の中に入れていってもいいのではないかなあと思うのですが、どうなのでしょうか。「学校の先生以外の大人」にたくさん出会うのも、子どもたちにとって、いい刺激になると思います。ネットで調べたら、京都市は、そういうことを、やっているようでした。↓京都市の募集案内チラシ▼校務支援員の募集案内(チラシ)「きょうと教組」によると、「まなび支援員」というのもあるようです。▼会計年度任用職員一覧表理想的には、すべての教室を担任任せにせずに、他の教員が副担任としてかかわるか、教員不足で叶わないならば、せめて支援員をつけて、多様な子の対応ができるようにすべきかと思っています。#夏休みにこども園見学に4園行きましたが、子ども園はどこもそうなっていました。#今も、すべての教室ではないですが「通常学級付きの特別支援教育支援員」さんがおられる教室はあって、そういう教室ではとても助かっています。ただ、その際には、たとえその教室に手のかかるAさんがいたとしても、「Aさんだけに関わる」というのは、Aさんと周りの子との関係性を切ってしまいます。子ども同士のつながりを切らないように、「教室全体につく支援者」というのが理想です。#そのほうが、たぶん、担任も助かります。#いろんなことを頼めるので。あなたは、どう思われますか?また、あなたの地域で、もしこういった取組をされているようでしたら、ぜひ、教えてください!

2023.09.04

コメント(0)

-

「好奇心のスイッチ」が入ると、子どもは自ら学びだす! ~『探究の達人』その2

前回に引き続き、この本に書かれていた内容を、参照していきます。↓↓↓↓↓『探究の達人 子どもが夢中になって学ぶ! 「探究心」の育て方』(神田 昌典・学修デザイナー協会、実業之日本社、2023/3、税別1500円)上の商品画像には載っていませんが、この本のオビに書いてあることは、僕は、大賛成です。・「好奇心のスイッチ」が入ると、子どもは自ら学びだす!(オビより)前回はいきなり「あとがき」を参照したので、今日は順番通り、「まえがき」から参照しましょう。この本の「まえがき」では、「探究学習」のメリットが、以下のように書かれています。・子どもたちは、自分の夢と学びが直結する・保護者は、自分が取り組む仕事が探究学習にも関係するので、 子どもたちとの共通の話題が増える。・教師は、(略)児童・生徒との対話の時間を重視するようになるので、授業準備に時間がかからないようになる。(p5)探究学習を主体とした学習にすることで、教師の働き方改革にもなるようです。「大人も子どもも、一緒に学ぶ」というのは、理想的だな、と思います。前回の日記では「日本の教育が、結果よりもプロセスを重視し始めている」ということを、書いていました。では、探究学習のプロセスでは、どのようなことが起こっているのでしょうか?僕が象徴的だと思えたところを、以下に引用します。・グループワークでは、 多様な意見を聞いて、思考を深める、 妥当解を見つけ出す(p67)たとえば「地球温暖化の解決方法」なんて、正解は分からないし、「これが正解」と思えることがあっても、実現には様々な困難にぶちあたるわけです。人との協働においても、同じです。だからこそ、「妥当解を見つけ出す」というのは、正解のない今の時代だからこそ、非常に重要なことではないかと思います。本書には、高校の「総合的な探究の時間」の先進事例だけでなく、小中学校の探究学習におけるおもしろい取組も、多数掲載されています。また、ところどころに、外国の事例も出てきます。たとえば、「シンガポールや上海では、総合学習のような探究的学習を日本以上に優先してやっている。 その結果、生徒が主体性や独創性を発揮し、失敗から学ぶ時間的な余裕もできた」といった、2012年のPISA調査の報告書からの内容が紹介されたりしています。(p90)興味を持たれた方は、ぜひご一読いただければと思います。なお、本書には、学校以外の場での「探究」の場も紹介されています。どちらも東京にあるので行けそうにありませんが、興味深い施設です。▼パナソニック クリエイティブミュージアム「アケルエ」▼TNM & TOPPAN ミュージアムシアター最後に、子どもがもつ疑問の例として、本書の最後のほうに、こんな疑問が載っていました。それを紹介して、終わります。「ピカチュウの10万ボルトって、どのくらいの強さなんだろう?」(p193より)アニメやゲームがきっかけになって、「探究」の旅が始まることもありますね。「学ぶ」とは、本来、そういうものではないか、と思えます。ちなみに、上の太字の疑問を検索にかけると、なかなか興味深いことが次々と分かってきました。探究の過程において、学びが学びを生み、次々と気になってくることが増えてくることが、体験できます。(笑)#暇な人は、検索してみてください。▼「自立」とは? そして、なぜ、学ぶのか? ~孫泰蔵『冒険の書 AI時代のアンラーニング』その7 (2023/08/23の日記)

2023.09.03

コメント(0)

-

今の大学受験はもはやペーパーテスト重視ではない! ~『探究の達人』その1

昨日のブログ記事で、・自力で読み・書き・計算をしなければならない必然性は、機械の進化により、どんどん減ってきています。といったことを書きました。「学校ではいまだに個人に読み・書き・計算の力をつけようとしているが、それってどうなの?」という問題提起をおこなったつもりです。ただ、そういうことを言うと、昔から「そうは言っても、大学受験がペーパーテストだから」という反論が、根強くあります。僕が高校生だったウン十年前に、僕は「高校の授業はまるで大学受験のためにあるみたいだ」と思いました。それがそもそもおかしいような気がしますが・・・。今でも、結局、「受験で読み・書き・計算が要求されるなら、子どもたちに読み・書き・計算をさせなければならない」という理屈は、強くあるようです。ただ、大学受験も、変わっていっているようです。ここからは、次の本の中に書かれていた内容を、参照していきます。『探究の達人 子どもが夢中になって学ぶ! 「探究心」の育て方』(神田 昌典・学修デザイナー協会、実業之日本社、2023/3、税別1500円)以下は、上の本の「あとがき」で、書かれていたことです。・「総合型選抜」は、各大学が求める学生像に合った受験生を、それぞれ工夫した方法で選抜します。 「学校推薦型選抜」は、出身高校の推薦基準を満たした受験生を、面接や小論文で選抜します。 「一般選抜」は、ペーパーテストを中心とした試験で選抜します。・2022年に全国の大学に入学した新入生のうち、半数以上が「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」で受験して入学したと報じられました。 この動きは今後も加速していくことが予想されます。(p210)一般的なペーパーテストで入学した人が半数以下だなんて、驚きです。「ほんとかな?」と思ったので、調べてみましたが、下のサイトには比率の数字なども詳しく載っていたので、本当のようです。▼大学受験は「総合型選抜(旧AO入試)」重視の流れに。東大生が考察 (Yahooニュース、2023/8/27記事)#記事の後半は、早めの対策で勝者になろうといった書きぶりなので好きではありませんが・・・知りませんでしたが、これが、今の大学受験の実情のようです。上の本自体は、「探究学習」についての、最新に近い本です。僕は、高校の学習指導要領が改訂されたことは知っていましたが、「総合的な探究の時間」という教科が新設されたことは、この本で初めて知りました。2022年度からの新設なので、できたてほやほやです。小中学校における「総合的な学習の時間」の発展形なのだそうです。日本の教育が、結果よりもプロセスを重視し始めていることが、うかがえます。上掲書「あとがき」の続きのページでは、外国の受験の最新の変化についても、書かれています。・アメリカの共通テストSATは、2021年に、英語、数学、科学、歴史、外国語の5教科20科目からなるSAT Subject Testsを廃止し、英語と数学のみとしました。 2021年には、アメリカの名門大のひとつであるカリフォルニア大学がSAT等の共通テストを実施しないと発表しました。 これからは、ペーパーテストが得意とする「知識量」や「正確な思考」の評価が大学入試から離れていく傾向にあり、「これまで何を経験したか」「これから何をしたいのか」など個人の経験と考えに対する評価が重視されることでしょう。(p211より)これまた、「ほんとかな?」と思ったので、検索して見たところ、ハーバード大学の記事がヒットしました。#疑い深い(;^ω^)▼ハーバードにペーパーテストはない 求められるのは「人とつながる力」 (朝日新聞GLOBE+、2016/3/6公開、2018/12/17更新)大学受験は、変わろうとしています。この波が、小中学校までおりてくれば、「ペーパーテスト重視」というのは、本当に古くて意味のないものに、変わってきそうです。僕は大学受験や高校の学習については詳しくないので、補足意見等、詳しい方からいただけたら、助かります。ぜひ、コメントをお寄せください。僕の認識違いや誤解している部分がもしあれば、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。なお、「探究」というのは今後のキーワードになりそうなので、この本の読書メモは、次回も続けたいと思います。では!▼eラーニング教員免許更新講習で、初めてテストを受けました。 (2019/06/30の日記)▼2021兵庫県公立高校入試問題速報 (2021/03/13の日記)▼子どもと一緒に勉強する、という大人の姿勢 ~『下剋上受験』 (2014/08/17の日記)

2023.09.02

コメント(0)

-

「書くこと」の代替手段を当たり前に使える世の中にしよう!

昨日は、スマホの音声入力やフリック入力で、スマホからブログを書きました。これだけで終わってしまうと、「きょういく」の話にならないので、今日は、前回をふまえた、「きょういく」の話です。カンのいい方はお気づきかもしれません。そうです、これらは、「書くこと」の代替手段のバリエーションなのです。子どもたちの中には、紙に鉛筆で文字を書くことが非常に苦手な子たちがいます。「読み書きが苦手で、通常学級の学習についていけないので、特別支援学級で学習したらどうか」と言われている子どもたちもいるようです。(この言葉は、ツッコミどころが満載なのですが、長くなるので、ここでは深入りはしません。)その子たちに、「書けないなら、書けるようになるまで、努力しろ」と努力を強いることが、はたして教育なのでしょうか?僕はこう思います。「紙に鉛筆で文字を書くことにこだわらなくても、いいのではないか」と。「読み書き」は手段であって、目的ではありません。僕たちが読んだり書いたりしたいのは、そこに目的があるからであり、目的達成の手段として、読んだり、書いたりしているわけです。たとえば、知りたいことや、伝えたいことが、先にあるはずです。だから、「知る」「伝える」ための手段として、読んだり書いたりしているのではないでしょうか。いまどき、本を読むことが苦手なので、YouTubeの動画で情報を得ているという人は、たくさんいます。本を読めるようになるに越したことはないけれど、だからといって、YouTubeからの情報入手を禁止するのはおかしな話で、余計なお世話というものです。手段がたくさんあるなら、使いたい手段を、選べばいい。「読み書き」が手段であるのなら、手段は、複数あっていい。自分に合った手段を使えばいいのです。そうやって多様な手段を保障してあげることで、助かる子どもたちが、大勢います。「一律に同じやり方でやらなければならない」といったことを義務にすることは、基本的に、やめるべきだと思っています。#日本では、2B鉛筆で1㎝方眼のノートに、見本と同じ字を書くことを繰り返し奨励される#外国では、かなりアバウトで、自由らしい#書くことにおいて、個性を出しちゃだめなのか?僕が以前に書いた文章の中の言葉を再掲します。・障害を理解し、本人に合ったやり方で読み書きを指導したり、または読み書きを代替する手段(代読や読み上げソフトの利用、音声メモの利用等)を検討したりしていくべきだ(「読み書きに困難のある子の学習保障~通級指導担当の立場から~」、2018、自分の文章より)その後のブログでも、何度か、具体的な「読み書きの代替手段」について、書いてきました。▼Wordの音声入力で読書感想文▼書くことの苦手な子どものためのiPadの文字入力(漢字の手書き、50音かな、フリック入力)上の引用元は「読み書き障害」を想定したものになっていますが、「障害」の有無にかかわらず、誰にとっても、多様な手段を保障してあげたほうが、生きやすくなるのではないでしょうか。このあいだ銀行で振込をしようとしたら、漢字でいっぱい書くところがある用紙を渡されました。相手先の銀行名や支店名を、漢字で書かないといけない様式だったのです。「漢字を書くことが苦手な人のことを考えているのだろうか」と、非常に残念に思いました。そういう、「〇〇しかできない」「〇〇しか使えない」というのは、もう古いのではないですか?今の社会人なら普通に使っているのが、パソコンなどのデジタル機器です。そして、何よりも僕たちの生活の中で、スマホなどのデジタル機器を、普通に使っています。それが、「通常」になっているのです。ただ、デジタルオンリーになると、今度はそのほうが使うのが難しい、という方も、おられます。だから、手書きも、デジタル入力も、両方使えるのが、理想的です。「学校」というところも、まだまだ古い文化が幅を利かせていて、「紙に鉛筆で書くことしか認めない」というところも多いです。でも、学ぶのは子どもですよね?子どもにとって学びやすい手段があるのなら、それを使わせないことは、むしろ差別になるのではないでしょうか。「読み・書き・計算」=「学習」だという捉え方が、いまだにはびこっています。でも、今や社会で生活していくために、「読み・書き・計算」は、必ずしも必要ではないのです。社会人にもなって、仕事で必要な計算を手書きの筆算でやっている人は、ほとんどいません。電卓やパソコンを使ったほうが速いことが、分かっているからです。デジタルツールを使ってやっていくのは、当たり前の時代になっているのです。自力で読み・書き・計算をしなければならない必然性は、機械の進化により、どんどん減ってきています。#機械が増えたので、読み・書き・計算をする機会が減っている#読み・書き・計算が必要ないわけではないが、その重要度は以前より減っている時代に合わせて、人によって、やり方は、変えていかなければならないのではないでしょうか。あなたは、どう思いますか?▼読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる! (2018/10/17の日記)ご意見、お待ちしています・・・。

2023.09.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- \非売品プレゼント/ ミキハウス 福…

- (2025-11-22 06:43:58)

-

-

-

- 子連れのお出かけ

- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…

- (2025-11-07 07:53:33)

-

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-