PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() 大阪関連のBack numberも加えました。

大阪関連のBack numberも加えました。

昨年6月に大阪の堺市にある古墳を見に出かけた。そこには世界最大級の墳墓がある。

私が学生の頃は仁徳天皇陵(にんとくてんのうりょう)と紹介されていた前方後円墳である。

※ 今は大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)と呼ばれている。

実は堺市には古墳がたくさんある。それらを総称して百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)と呼ばれているのだが、とりわけ 大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)は規模が大きい。

大きすぎて近くだとただの小山にしか見えない。

しかもそこは天皇陵である為に宮内庁が直轄しているので中に入るどころか、遠くから小山の一部を眺める事しかできないのであった。ガッカリε~(;@_@)

堺市は 百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)を世界遺産にと望んでいるようだが、肝心の墳墓の発掘調査が宮内庁の壁に阻まれて、実は全然できていないから、今を持ってもほとんど解明されていないのが実情。

特に最大の目玉である 大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)には近づく事もできない。

![]() 御陵(天皇、皇后、皇太后の墓地)と御墓(皇族の墓地)を合わせた陵墓は宮内庁により管理。全国には896の陵墓が存在するそうだ。発掘許可がなかなか下りない事が考古学研究が遅れる要因の一つらしい。

御陵(天皇、皇后、皇太后の墓地)と御墓(皇族の墓地)を合わせた陵墓は宮内庁により管理。全国には896の陵墓が存在するそうだ。発掘許可がなかなか下りない事が考古学研究が遅れる要因の一つらしい。

堺市は何とか観光の目玉にしたくて、上から一望できるように展望タワーの建設まで計画した事もあるそうだ。

ところが実際建設のコスト計算したら観光客が入場でペイする金額と織りあわないどころか、建設費の返済に100年以上かかると算出されたらしく断念したらしい。

実は昨年10月に宮内庁と堺市が共同で

大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)の発掘調査を進める事が発表された。宮内庁がなぜ重い腰をあげて堺市に声をかけ、外部の者を受け入れる事にしたのかも謎ではあるが・・。

そんなわけで今回は堺市博物館の資料と共に旧 仁徳天皇陵( 大仙陵古墳)の謎を考えてみました。![]()

旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)の謎

大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)

古墳のサイズと古墳ランキングから

都の変遷

JR阪和線 百舌鳥駅(もずえき)

天王寺駅から11駅目。堺から2駅目。

※ JR阪和線は大阪と紀州を結ぶ線である。

下は駅近の公用地図

ピンクの円で囲ったところが堺市博物館。百舌鳥駅が一番最寄り駅となる。

初めての人はどこに向かったらいいかわからないと思う。何しろ近くに行っても対象物が見えないのだから・・。

大仙陵古墳の陪塚(ばいづか)の一つ収塚(おさめづか)古墳

大型の古墳の周りに造られた小型の古墳は、大型古墳の被葬者の親族、臣下の埋葬や、副葬品を埋納する為の塚であり、大型古墳をメインとする古墳群を形成している。

墳丘長53m。帆立貝型前方後円墳。

埴輪や高杯や器台など須恵器が出土しているらしい。

大仙陵古墳の周囲にはこうした小さな古墳が今は13基数えられるが、本来はもっとあったはず。あるべき所に無い空があるので・・。

旧 仁徳天皇陵(

大仙陵古墳)は周囲を三重の壕で囲われている。

下は一番外側の一つ目の濠(ほり)。

墳墓が見えるの正面のみ。駅の前の道をひたすら歩くと右手に少し開けた拝所が見えてくる。

最も堀の手前から墳墓が見られる程度の狭い拝所である。

下が二つ目の濠の橋。一般人は入れ無い。

鳥居の向こうに三つ目の濠があるはず。

ウィキペディアから借りてきた2005年空撮写真(国土交通省国土画像情報より)

下図は堺市文化観光局が出している「百舌鳥古墳群」の中の墳丘測量図から

白黒なので解り易いように多少色つけました。![]()

ピンクの矢印が鳥居のある拝所の位置。

墳丘長486m(実際は500mを超える)

壕を含む全長840m

三重濠の範囲464123.98㎡ (大正15年測量図による)

周囲には大小の陪塚(ばいづか)

※ 陪塚(ばいづか)・・大型の古墳の埋葬者のための関係者や副葬品を埋納する小さな古墳。

古墳の周囲は2.85kmの周遊路があり散策できるようになっているそうだ。

※ 先ほど紹介した 収塚(おさめづか)古墳は右下の小円です。

![]() 大山の名は、山に見えるほど大きいと言う江戸時代に読まれた句に由来。

大山の名は、山に見えるほど大きいと言う江戸時代に読まれた句に由来。

内堀の水面から後円部の高さは35.8m。

※ レーザー測量による現標高は51.5m

拝所の手前に250分の1スケールの石の模型がある。

看板には大仙陵古墳が造られた5世紀の技術で一日あたりピーク時で延べ2000人。

15年8ヶ月で述べ680万7000人が動員されたと試算。

古墳の原型は意外にも幾何学的構成で積み上がるように形成されているのだな・・と言うことがわかる。

現実には木が生い茂ってわからなくなっているからね。![]()

下は古墳時代の堺市全図

今でこそ埋め立てがすすみ市街地が広がっているが、古墳時代、古墳のすぐ脇は海であった。

江戸時代の文献では御廟は北峰にあり。石の唐櫃あり。

石の蓋の長さ一丈五寸(318cm)幅五尺五寸(167cm)厚凡八寸(24cm)

1872年(明治5年)前方部中段正面に竪穴式石室が発見され、中には石棺と副葬品が納められていた事が記録の絵図からわかったらしい。

そしてそれら 出土の絵図から、古墳の建造年代は5世紀中頃と考えられているらしい

。

先にも触れたが、宮内庁の管轄御陵の中でも調査許可の出ている所もある。にも関わらず、日本最大の大仙陵古墳が全く調査させてもらえなかったと言うのがそもそも不思議。

もしかしたら天皇陵ではないのでは? と言う仮説もある。だから調査をされては困るのでは? との憶測も飛ぶ。

何より今まで仁徳天皇陵(にんとくてんのうりょう)と記憶させられていた物が、いつのまにかシレッと大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)に名称変更されてるし・・。

![]() 実際、 仁徳天皇陵と伝えられてきた根拠は「日本書紀」や「古事記」の記述のみによる

。

実際、 仁徳天皇陵と伝えられてきた根拠は「日本書紀」や「古事記」の記述のみによる

。

日本に文字がもたらされ、編纂された最古の正史が日本書紀である。制作は720年(養老4年)。

つまり 古墳ができた時代にまだ日本には文字がなかったので、日本書紀に書かれた時点で、その存在は伝承意外の何物でもなかった

と言うことだ。

今後の発掘調査で別人の名が出るかもしれない。

ところで、確証は何もないが、以前秦氏のところでチラッと触れたが、もしかしたら前方後円墳は秦氏ら渡来系の氏族により伝えられ、彼らの長の墳墓として最初造られたのではないか? と推察。

理由は、前方後円墳など山系の古墳の造作はともかく、 大仙陵古墳に見られる周囲を取り巻く濠(ほり)を造る灌漑(かんがい)技術は日本には無かったから

だ。

以前紹介しているが、 灌漑(かんがい)技術を日本にもたらしたのは秦氏一族なのである

。

※ 2017年8月「倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)」「

秦氏の功績」で紹介。

リンク 倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい

玄室を支える巨石の切り出し。そして搬出も特別な技術が必要であったはず。巨大墳墓が天皇の墓であったにせよ、それは誰が造ったか? と言う謎の方に意義を感じるのは私だけだろうか?

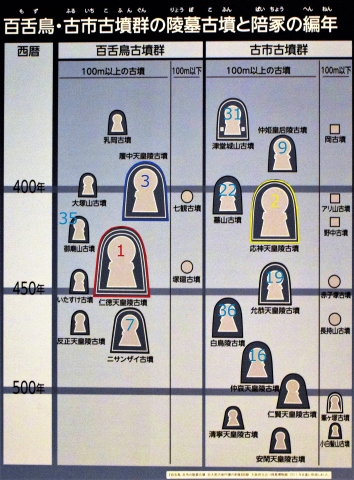

古墳のサイズと 古墳ランキングから

大阪府堺市の百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)と大阪府羽曳野市・藤井寺市にある古市古墳群(ふるいちこふんぐん)は、近い上に緯度も同じ。大きな古墳が点在している場所です。

堺市博物館の資料にちょい足ししました。

古墳の大きさランキングの上位がそろい踏みしています。

※ 資料は2018年5月「古墳大きさランキング(日本全国版)」

文化観光局博物館学芸課 堺市博物館

1位 仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳)墳丘長486m

2位 応神天皇陵古墳(誉田御廟山古墳)墳丘長425m

3位 履中天皇陵古墳(石津ヶ丘古墳)墳丘長365m

7位 ニサンザイ古墳 墳丘長300m以上

以前古墳時代の終わりについて紹介したがある。

2017年8月「倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ」の中「古墳はどうして消えたか?」

リンク 倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ

646年(大化2年)に出された「薄葬令」と言う詔(みことのり)により巨大墳墓は少なくとも関西では消えた。そこそこの墳墓は地方ではまだ造られていたようだが・・。

文化庁が4年に一度出していると思われる埋蔵文化財関係統計資料と言うのがある。

平成28年版の「古墳と横穴墳墓の数」の統計を読み取ると

1位 兵庫県 18851基 (H24年18841基)

2位 鳥取県 13486基 (H24年13459基)

3位 京都府 13016基 (H24年13089基)

4位 千葉県 12765基 (H24年12750基)

※ 最もこの統計だけではも古墳と横穴墳墓の比率がわからないし、建設年代も不明だ。

意外にも関東の千葉県が上位にきていたのには驚いたが、 大阪は3427基と案外少ないのにも驚いた。

H24とH28の数字を比べて見るとどこも数に変動がある。増えているのは新たな発見かもしれない。減っているのは? 自然倒壊というのもあるようだ。

そう言う変動を見て気づいたのは 、 大阪の場合、後生、古墳が取り壊されて消えている確率が非常に高い

史実として平安以降、かなりつぶされているらしいし、近年もしかり・・。

近年こそ遺跡を残す事に意義が見いだされているが、昭和の初期までは地主が勝手に解体して土地の切り売りが行われていたのだ。昭和30年代でも調査の後に大概がつぶされて宅地開発されている事もわかっている。

百舌鳥古墳群に今あるのは104基。かつては1000以上存在していたらしいので、大阪はもしかしたら日本一古墳が建造された土地だった可能生も

見える。

実際、古墳数では少なくても、墳丘長が200mを超える巨大古墳が大阪には多い。

巨大古墳は全国に40基近くあり、そのうち11基が百舌鳥・古市古墳群にあると言う。

おそらく大阪では小さい古墳は古墳時代以降に潰されてしまったに違いない。 残念![]()

下は堺市博物館から

仁徳天皇陵から出土した馬型埴輪(はにわ) 5世紀中頃 複製品

仁徳天皇陵から出土した鹿型埴輪(はにわ) 5世紀中頃

複製品

仁徳天皇陵から出土した

甲冑

小札鋲留眉庇付冑(こざねびょうどめまびさしつきかぶと) 5世紀中頃

複製品

横矧板鋲留短甲(よこはぎいたびょうどめたんこう) 5世紀中頃

複製品

浅香山遺跡から出土した

左1つ目、3つ目と4つ目(手前)は 須恵器(すえき) 5世紀中期から後期

左2つ目 土師器(はじき) 5世紀後半

百舌鳥陵南遺跡出土

左手前一つのみ須恵器(すえき) 無蓋高杯(むがいたかつき) 5世紀後半

他、土師器(はじき) 5世紀前半

※ 土師器(はじき)弥生土器の流れを汲む素焼きの土器

※ 須恵器(すえき)は陶質土器(炻器)。同時期の土師器(はじき)とは色と質で区別。須恵器(すえき)は青灰色で硬く土師器より上質。

南瓦町遺跡出土 5世紀中頃の須恵器

まるて陶芸作品のよう。お茶の器みたい ![]()

都の変遷

巨大古墳を造れるのは当然富と力のある豪族。

大阪に宮殿があった事は近年の発掘でわかっているが、古墳時代の大阪に、力のある豪族がいたと言う歴史的な裏付けはまだ出ていない。

ただ、大阪は奈良の都から瀬戸内海につながる出口であった。

逆を返せば朝鮮半島から福岡を通り、瀬戸内海を通過して奈良に向かう入り口でもあった。

大切なイベント(遣隋使派遣など)では、奈良から天皇が自ら出立の見送りに難波の宮殿に来ていたと思われる。そこで盛大な見送りをしたり出迎えをしていた。

そう言う事を踏まえると大阪は日本と言う国の門であったと思われる。

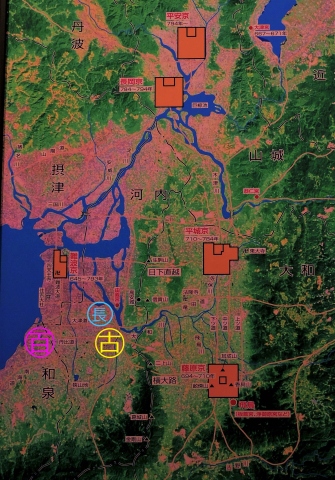

飛鳥時代の畿内の地図に藤原京以降の都を重ねた地図(大阪市歴史博物館から)。

さらに古墳群(百舌鳥,古市,長原)の位置を重ねてみました。

飛鳥以前の都は藤原京より下の方ですが、全体に 都は時代と共に北上しています。

この図の中では、百舌鳥古墳群と古市古墳群と 長原古墳群

はこの中のどの都よりも古い。

しかし、肝心のこれら古墳時代の都の場所の特定ができていない。

地図を見ていると、河の位置や地形、古墳の建造年から見て、ひょっとしたら大和川沿いの 古市古墳群(ふるいちこふんぐん)のあたりに都 があったとしてもてもおかしくない気がした。

河内湖に注ぐ 旧大和川が近くに流れる 長原古墳群と 古市古墳群。都の条件に

水運交通は絶対条件である。

長原と古市を比べれば、河口に近い長原。安全なのは古市の方。

長原古墳群は河内湖からの侵略者よけ、そして百舌鳥古墳群の方は、瀬戸内海から畿内に入ろうとする侵略者からの防衛場所に適している。

古墳時代の土地を戦略的に見るなら、古市のあたりにメインの都。古市を守る防衛に長原、百舌鳥。これはベストな案だと思う。

![]()

古墳はそこを守る豪族の長の墓とも考えられるからね。

.

河内湖は巨大な湖だった。堆積物により縮小され、後に埋め立てされて消えてしまうが、太古は大阪湾に出るには、この河内湖を経由しなければならなかった。

いつしか川の方も砂が堆積して航行不能になり、都は移動せざる終えない状況になる。

あるいは流行病の蔓延や、水害、干ばつなどの理由もあったかもしれない。代替わりのタイミングで、利便を兼ね備えた良い土地に遷都。

都はそんな理由もあり遷都を繰り返して行ったと思われる。

空白の4世紀。古墳時代初期の都はどこにあったのだろう? ![]()

.

昨年、難波宮の遺構も見てきた。大阪歴史博物館の地下にあるのだ。

仁徳天皇が難波に皇室を持っていたとウィキペディアには出ているが、これはどうだろう。

前期難波宮は第36代孝徳天皇(こうとくてんのう)(596年(推古天皇4年)~654年)が造営とされている。

第16代仁徳天皇(にんとくてんのう)では時代が合わない。

そもそも仁徳天皇の年齢も定かでない。

以前紹介しているが、 仁徳天皇の治世は87年に及んでいる。生まれたのが神功皇后摂政57年(257年)で亡くなったのが仁徳天皇87年(399年)。142歳まで生きた事になる。

これでは実在したのかも怪しいかもしれない。![]()

大阪歴史博物館 難波宮を模した宮中フィギュア

いったい誰の墳墓なのか?

宮内庁と堺市の発掘調査が楽しみですね。![]()

Back number

リンク 大坂の陣 古戦場 1 茶臼山と真田幸村

リンク 大坂の陣 古戦場 2 安居神社(真田氏終焉の地)

大阪については以下も書いています。

リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大坂七墓)

リンク 世界の看板 2 大坂ミナミ(道頓堀通りの巨大看板)

リンク 大阪 造幣局 桜の通り抜け

四天王寺庚申堂

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日