PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

天王寺は、前に紹介したように、石山本願寺VS織田信長「

天王寺の戦い」の場所ですし、何より、徳川家康VS真田 信繁(幸村)「大坂夏の陣」の主戦場です。それは地形的な問題もありますが古来、要所であった場所だからです。

※ 2017年4月「大坂の陣 古戦場 1 茶臼山と真田幸村」

リンク

大坂の陣 古戦場 1 茶臼山と真田幸村

何やら、界隈にまた新たに旗が沢山建ち、茶臼山には以前なかった石碑が建っていました ![]()

NHKの大河ドラマ以降、訪ねてくる人が増えたのでしょう。ブームに乗って天王寺一帯の街おこしに利用されているのです。

尚、ビックリなのは壮年で戦った筈の真田 信繁(幸村)なのに、美青年の姿でイラストされている事。

これはもう若い女性受けまでねらった商法ですね。![]()

2016年春 「ここはどこでしょう? 」クイズ 1~2」 を改訂してタイトルを替えました。

リンク

室生寺(むろうじ) 1 鎧坂(よろいざか)まで

リンク 室生寺(むろうじ) 2 女人高野(にょにんこうや)

※ カテゴリーの「神社仏閣」に仕分けしています。

さて、今回引き続き紹介する庚申信仰は、前回の2017年9月「八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)」を見てからの方が、わかりやすいかと思います。基礎が書いてあるので。。、

リンク 八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)

四天王寺庚申堂

青面金剛(しょうめんこんごう)と青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)

日本を襲った疫病が現世利益の庚申信仰にのっかった?

庚申詣での楽しみ

四天王寺庚

申堂は茶臼山(ちゃうすやま)のすぐ近くでした。

四天王寺南大門より南に300mの少し下った坂の途中。JR天王寺駅にほど近い。

庚申堂東門前から庚申街道と四天王寺南大門を見る

東門

かつては、四天王寺南大門の脇に堂があったようです。

前回紹介したように、明治の維新政府により、神仏分離が進められ、庚申堂は寺の境内から出されたのは間違いないようです。(現在は飛び地扱い)

※ 四天王寺や庚申堂の解説にはそのような記述は一切書かれていませんが・・。

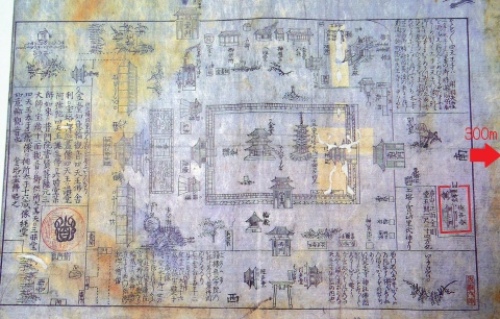

大阪歴史博物館蔵 四天王寺境内絵図集 (18世紀前半の四天王寺伽藍図)

赤く囲った所が 18世紀前半の庚申堂の位置

。

赤い矢印300m先に現在の四天王寺庚申堂がある。 南大門より、そこに至る道は庚申街道と呼ばれている

。

※ 資料は中之島の府立図書館で探してきました。

青面金剛(しょうめんこんごう)と青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)

一般に、庚申信仰で祀られる本尊は青面金剛(しょうめんこんごう)である。

しかし、四天王寺の庚申堂では、青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)が祀られている

ようだ。

(・_・?) ハテ?

そもそも、庚申信仰は、中国より伝えられた守庚申(しゅこうしん)と言う行事を平安貴族達が真似して始めたのが発端のようだ。

そしてそれは庚申の日を終日寝ずに起きて居ると言うものであった。(庚申待 or守庚申)

※ 前回(2017年9月)「八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)」で説明

してます。

リンク 八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)

庶民にその慣習が降りて来たのがいつ頃かは特定できないが、三猿など、山岳信仰と結びつき? 守庚申(しゅこうしん)は形を変えたようだ。

庚申の日は、青面金剛(しょうめんこんごう)に人々からのいろいろなお願いを祈祷する日に・・。

本来は病気と 寿命を司る天帝に告げ口する三尺(さんし)の駆除をしてくれるのが青面金剛(しょうめんこんごう)の役割だったはず。

今はいろんなお願いをきいてくれる存在に?

しかし、四天王寺はちょっと違う。(四天王寺の庚申縁起)

四天王寺の「庚申堂由来記」によれば、疫病の流行った7

世紀、庚申の日?、

帝釈天のお使いと言う青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)が病気払いの祈祷をしていた僧の前に現れ

「人の悩みを憐れみ除災無病の方便を与えよ。」と告げられて来たと言う。

その後疫病は退散したので、

以降、青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)を祀る事になったとされる。

つまり、 四天王寺では、病気と寿命を司る天帝は、帝釈天であり、その使いが 青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ

)と言う事になっているようだ。

青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)の描かれたポスター

四天王寺庚申堂の青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)像の ご開帳は60年毎の庚申(かのえ さる)の

年。近々では1980年(昭和55年)。

次の庚申の年は2040年(平成52年)となる。

しかし、今上天皇がご退位を考えておられるので、年号は変わっているだろう。きっと・・。

それにしても、他

は青面金剛(しょうめんこんごう)なのに、四天王寺ではなぜ青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)が祀られているのか?

前回、八坂で紹介したように青面金剛は仏教の仏ではなく、またアマテラスの系譜でもない。

それが明治政府が庚申信仰を棄却した理由である。

しかし、

青面金剛が帝釈天のお使いであるなら、問題は無い?

四天王寺が、明治政府への言い訳の為に青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)を間に挟んだのか?

あるいはもっ

と昔から? 四天王寺では 青面金剛が仏教の仏ではない事に気がついていたのかもしれない。

なぜなら、 唐から守庚申の行事を日本に持ち帰ってきたのは、間違いなく、遣唐使

であったからだ。

それすなわち僧である。

守庚申(しゅこうしん)の行事は、その頃日本に伝わり、四天王寺が天台化した頃(9世紀)に取り入れられた? と推測される

。

※ 「 青面金剛童子」を祀る行為は室町時代に入ってからとの説もある。

尚、こちらの縁起に三尸(さんし)の話は見えない。

正面門(南)

日本を襲った疫病が現世利益の庚申信仰にのっかった?

ところで、実は海外との交易や人の行きが始まって、日本に入ってきた物は良いものばかりではない。

大陸より新型の疫病(えきびょう)も持ち込まれている。

白村江( はくすきのえ)の戦い(663年)以

降は、特に大陸からの大量の移民団も来たし・・。

ほとんど知られていないが、 7世紀~9世紀は日本に疫病が蔓延。苦しんだ時代

でもあるそうだ。

※ 白村江の戦

いについては、 2017年7月に

書いてます。

「倭 人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

」 の中

大宰府の大要塞化と百済からの難民 「百済

の最後、白村江の戦い」 「百済からの亡命者」

リンク 倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

特に聖武天皇(701年~756年)の御代、 735年~737年に流行した天然痘では政府高官や藤原四兄弟なども感染して大量の死者が・・。当然政治自体も混乱

を極めたようだ。

聖武天皇による、後期難波宮(大阪の宮)の建設などは、飛鳥に居られなかった切迫した状況があったからだと

考えられる

。![]() 四天王寺の「庚申堂由来記」に書かれている事が真実なら、青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)の出現と共に、いくら仏僧が加持祈祷をしても収まらなかった疫病が、たまたまピークを越えて、収束したのだろう。

四天王寺の「庚申堂由来記」に書かれている事が真実なら、青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)の出現と共に、いくら仏僧が加持祈祷をしても収まらなかった疫病が、たまたまピークを越えて、収束したのだろう。

それ故、四天王寺では無病息災と疫病退散がメインになったと思われる。

人は単純に現世利益を求めたがるものだ。霊験(れいげん)があるなら庚申信仰の本尊は青面金剛でも、青面金剛童子でも帝釈天(たいしゃくてん)でも猿田毘古神(さるたひこのかみ)でもよいのかも・・。

宝輪閣

お百度石(ひゃくどいし)の上にも三猿が・・。

百度参りも民間信仰。願かけて寺社に百度参りをする慣習は鎌倉時代頃にはじまったとされる。

大阪ではけっこう見かけます。いつか詳しく調べてみます。

三猿堂

今は堂の中には三猿の置物。(格子のすきまから撮影。二猿しか撮影できず。)

山王信仰と結びついてお山の猿(神徒)が持ち込まれたのでは・・と寺で聞いたが・・。

前回、三猿は、天台系の僧により8世紀頃に日本に持ちこまれたらしいと紹介。

仏教、密教、修験道、道教などいろいろ絡んで来るのは確か。

三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)が庚申の使いに抜擢された理由は、「見なかった事にして。聞かなかった事にして。天帝に告げ口しないで。」と言う意味が込められていたかららしい。

※ 三猿が三尺(さんし)の役割をしているかのようだ。

最も昔は猿もあちこち出没したのだろう。

四天王寺庚申堂では、近年まで実際生きた猿がいたそうで、下はそのお猿さんたちのお墓らしい。

堂の中にも猿が・・。(許可を得て猿だけ撮影させてもらいました。)

毎日朝、10時~11時、「猿加持祈祷」なるものが行われているそうだ。

写真の木猿で体の痛いところを撫でてもらうと、「病に勝る」「魔も去る」と言う事らしい。

※ 猿は「サル(去る)」から厄除けの意味にも使用されている。

本堂は、行った事のない人でも、もしかしたら見た事があるかもしれない。

1970年の大阪万国博覧会の時に日本仏教会が建てた「日本仏教館」(宝輪閣)である

。

四天王寺復興部建築事務所が設計にあたった縁もあり、 博覧会終了後に四天王寺に移築し庚申堂として改装した建物

だそうだ。

※ 天王寺区役所市民協働課の資料より

以前のものは1945年の空襲で焼失。

外はモダンであるが、中は天井から灯籠が吊されて伽藍には四天王が安置されている。

最も身近で拝める四天王像だそうだ。

手水舎(ちょうずしゃ)と奧が東門

四天王寺庚申堂では、庚申の日には、四天王寺から僧侶が来て祈祷が行われる。

特に年明け初めの初庚申日には和歌山より修験者が来て護摩焚祈祷も行われ賑わうらしい。

庚申詣での楽しみ

庚申の日には、八坂の場合もそうであったが、なぜかコンニャクの市が立つ

。

四天王寺だけでなく、八坂でも庚申の日には市が立つ。

コンニャクは体の砂払い(老廃物の排出)と言われている事からなのか?

四天王寺では、北を向いてコンニャクを食べると無病息災が叶うと伝えられている

。

ところで、コンニャクの砂払は迷信ではない。

実際グルコマンナンと言う食物繊維でできていてるコンニャクは人の消化酵素では消化しきれずに腸まで届く。そして腸内活動を活発にして老廃物を排出する助けとなる物質なのだ ![]()

そもそも、歴史をみればコンニャクは仏教と共に日本に伝来。薬用として始まった食品らしいし・・。

恐らくコンニャクを食す慣習は江戸時代からだろう。

何しろ庚申信仰は江戸期に人気急上昇した信仰なのだ。

そして 昆布も大阪では庚申の日のお土産となっていたらしい。

大阪と昆布と言えば北前船の影響だろう。江戸時代から明治時代にかけて北海道から日本海沿岸を航行した海運のたまものである。

運ばれてきた昆布は昆布の佃煮となって大阪名物となっている。

この昆布は細く365筋に切り、毎日食すると効用があるらしい

。(髪にいいからね。)

下は現在も東門の前で営業する「梅須磨商店」

「梅須磨商店」は江戸時代の創業。

江戸時代から庚申の日は境内でも販売していたそうだ。

昆布は自ら切らなくても、ちゃんと松葉昆布が売っている。

昆布の佃煮は母のお土産にしました。![]()

江戸期には「七種の麁菓(ソカ、お菓子)を紙三角形に包み12銭をもって参詣人に授く」

どうもかつてはお下がりのお供物が振る舞われていたようなのだ。現在は無い。

代わりに現在は庚申の日に甘菓子が売られている。

やはり東門の前に店を構える「青山の甘納豆」である。こちらも創業93年の老舗である。

実は、こちらのお店と御縁があった。

庚申堂の三猿堂の前に たまたまいた美人親子に庚申の話を聞いたのだ。

七色菓子の話を聞いて、「七色ではないけどうちは甘納豆屋です。」と言うのでお店に伺った。

上の庚申最中はお猿の形。餡が別にパックされているので日持ちがする。お土産に買ってきました。

庚申の日は境内でも売られているそうです。

甘納豆もお土産にはお手頃値段。私はミックスを購入。甘さはとても控えめ。

サツマイモの甘納豆が特に気に入りました![]() 四天王寺庚申堂に行ったなら、是非お土産にどうぞ。

四天王寺庚申堂に行ったなら、是非お土産にどうぞ。

実は、平成29年9月29日から30日にかけてがの庚申の日。

つまり今日なんですね。

だから急いでいたのですが、いろいろ忙しくて遅れました。![]()

庚申の日を待って、行って撮影してから載せようかとも思ったのですが、せっかくなので間に合わせました。

Back number

リンク 八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)

大阪関連 Back number

リンク 大坂の陣 古戦場 1 茶臼山と真田幸村

リンク 大坂の陣 古戦場 2 安居神社(真田氏終焉の地)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)

リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 1 (ミナミと言う街)

リンク 大阪ミナミ 戎橋界隈と法善寺横丁 2 (千日墓所と法善寺&大坂七墓)

リンク 世界の看板 2 大坂ミナミ(道頓堀通りの巨大看板)

リンク 大阪 造幣局 桜の通り抜け

リンク 旧 仁徳天皇陵(大仙陵古墳)の謎

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日