PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

どこかの記事かブログで、ベルサイユ宮殿は一般庶民にも開放されていて観光客で賑わっていた風な事が書かれていた。が、これはちょっと違う。

「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」のところでチラっと触れた「王権神授説(おうけんしんじゅせつ)」に関係した事象なのである。

している。それ故、負うのは神のみで、それ以外の例えばローマ教皇や神聖ローマ皇帝でさえも、何ら逆らえるものではない。との立場をとっている。つまり 王は神に次いで特別な存在 だと解釈しているのである。

さらに 中世には、カリスマ性のアピールもあり、王には霊験(れいげん)が宿っていると言う拡大解釈がされていた のである。

ルイ14世に継いでルイ15世もならい「 王が病人に手を触れて病を治す奇蹟の儀式」が存在していた のである。これは 国王の神聖性と権威の象徴として欠かせない行事 でもあった。

これはルイ15世が儀式を止めてしまう 1739年まで続いた行為 である。

しかし、 これは王権を存続させると言う意味においては大変意義のある行為であった。 以降、王と市民の直接の関係性は無くなるのだから・・。

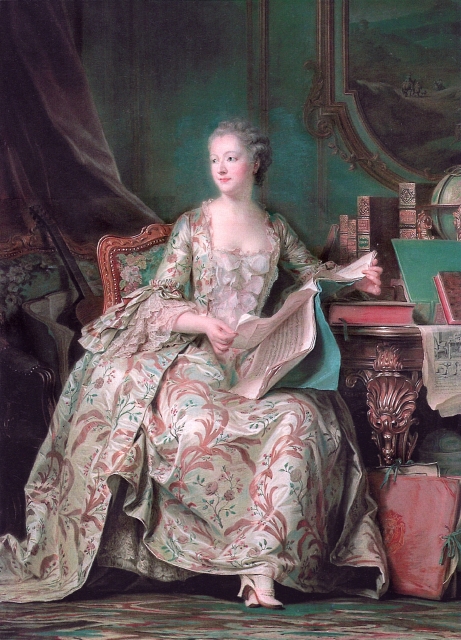

さて、今回はルイ15世の公妾(こうしょう)(Royal Mistress)であったポンパドゥール夫人を中心にした話しになりますが、私が採用した夫人の経歴は英語版のウィキペディアがベースです。

実はデュックドゥ・カストルの「ポンパドゥール夫人」と言う本も手に入れました。非常に権威のある作家らしいが、夫人の経歴からしても驚くほど中身が他と異なる。並べて比較もできないほど離れすぎ。

何より今見てきたかのような、今本人が言っているような書き方。伝記とは言いがたい創作性を感じずにはいられなかった。しかもやたらと登場人物など情報は細かい。

私が求めるのは確実な史実の部分。特に年代は大事。それらを集めて再構築した方が新しい事が解るから。今回は幾つかの発見があった。

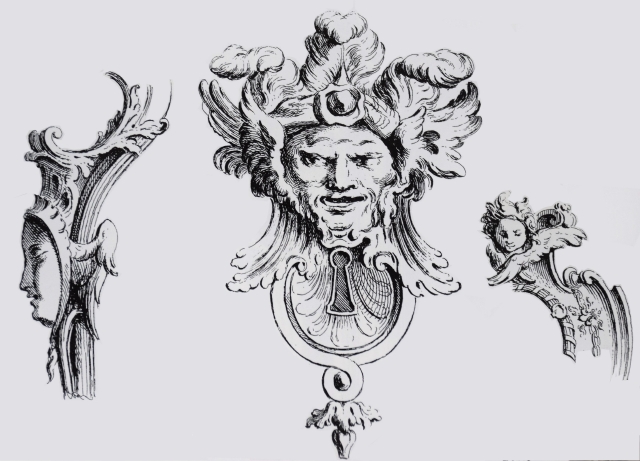

また絵画に関しては、大方の所でウィキペディアから借りてきました。敢えてパステル画を集めたのです。ロココのちょっとぼやけた絵画はpastel paintingで描かれた物が多かったのです。当時パステル(pastel)画はパリで流行で、それもまたロココの印象を形作った要素の一つです。でも本来のロココはデザインの意匠です。装飾美術の本から少し持ってきました。

今回も記録更新的に長くなりました。f^^*) ポリポリ

新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世 )

王の妾(めかけ)となるべく育てられた少女

結婚とサロン・デビュー

初期サロンの友人

ルイ15世との出合い

公妾(こうしょう)(Royal Mistress)

正室(せいしつ)と公妾(こうしょう)

ポンパドゥール夫人とルイ15世の関係

ロココ時代に流行したパステル画

ルイ15世(Louis XV)

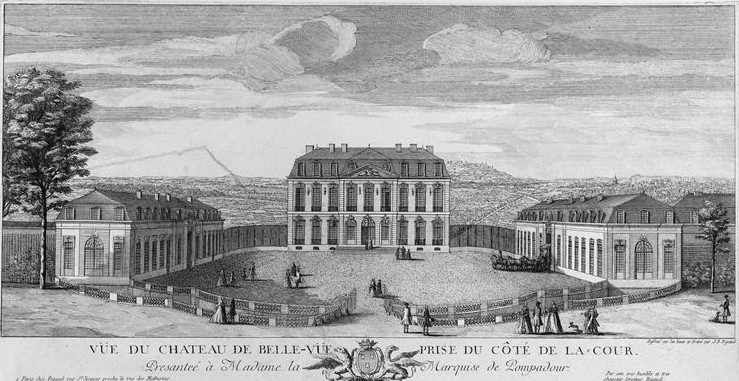

ベルヴュ城 (Château de Bellevue)

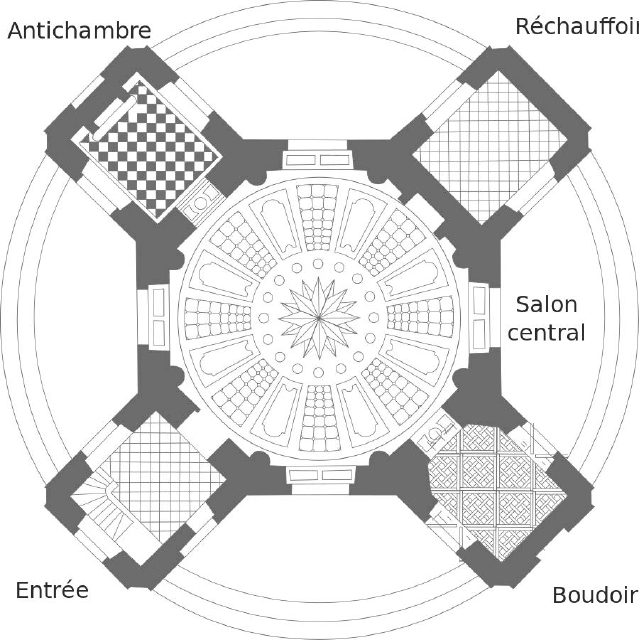

パヴィヨン・フランセ(Pavillon français)

ロココの意匠 ロカイユ(rocaille)

エセ啓蒙専制君主フリードリヒ2世の討伐

彼女の転換点となったのは、 1730年。9歳で帰国した時「いつか王の心を支配する娘になる。」と占い師に予言された事 。喜んだのは母である。

その時から、ルイ15世の愛人になるべく、彼女には貴族の子女が受ける以上の高い教育が施され、育てられる事になった。( 弟も良い教育を受けている)

母は自宅に最高の講師を呼んだ。ダンスはもちろん絵画、彫刻、演劇、芸術全般の知識。絵画ではデッサンも学んだようだし、演劇については全て暗記するよう求められたらしい。

つまり ポンパドゥール夫人は、王の愛人になるべく、それにふさわしい教養を英才教育されていた のである。

狩りをするダイアナ(Diana)に扮したポンパドゥール夫人 1746年(25歳)

ウィキメディアから借りてきました。

画家 Jean-Marc Nattier (1685年~1766年) 宮中の肖像画家

まさに ルイ15世が射止められた仮面舞踏会の時の夫人の姿 。出合の翌年に描かれた作品。

結婚とサロン・デビュー

※ この結婚で2児をもうけるが、1歳と9歳で二人とも早世している。

これらサロンで、時の重要人物である啓蒙思想家(けいもうしそうか)の第一人者らと知り合いになっている 。

※ なんとなくですが、啓蒙思想につては以下で紹介。サロンの事もこちらの前に是非一読お願いしたいです。その為に作った章です。

リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)

初期サロンの友人

※ 啓蒙主義を代表する哲学者。作家、詩人。 ヴォルテールの名称はペンネームみたいなもの 。

※ フランスの作家

※ フランスの哲学者。モンテスキュー (Montesquieu) の男爵 でもある。

※ フランスの哲学者、啓蒙思想家。

ベルナール・ル・ボヴィエ・ド・ フォントネル (Bernard le Bovier de Fontenelle)(1657年~1757年)

※ フランスの著述家。アカデミー・フランセーズの会員。

もっとも、啓蒙思想家はフランスのような絶対王政下では敵となるのであったが・・。

彼女のサロンの客

モンテスキュー

クレビヨンフィル (Crébillon fils,)(1707 年~1777年)

※ フランスの作家

ルイ15世との出合い

※ 実際、王の愛人はたいてい人妻から始まっている。

一方、ルイ15世の方は1742年にはすでに彼女の評判を聞いていた。

彼女は自分の領地エティオル(セナートの森の隣)で狩猟の指揮をしながら王に会わないかと網を張っていた のである。

チャンスは1744年にきた。(ジャンヌ・アントワネット23歳)

王の前を一度は ブルーのドレスを着てピンクのフェートン(phaeton)に乗り横切る。

二度目はピンクのドレスを着てブルーのフェートンに乗って横切り印象づけた 。

これは成功し、この時王から彼女に鹿肉が贈られたと言う。

※ フェートン(phaeton)でのアピールは他でも書かれている。

下はヴェルサイユのプチトリアノン近くで撮影したフェートン(phaeton)

ガラス越なので光の反射を少しカットして修正しています。

フェートン(phaeton)は2頭だての小ぶりの四輪馬車。 太陽の戦車を駆って天に上ろうと暴走しゼウスに打ち落とされたパエトーンから派生している。

フランスではこの頃、古典的な物が流行っていたようだ。

女性の1人乗り用と思われるが資料が全くなく、座って自ら御していたのか? よく解らない。写真これが唯一かも。

たまたまこの年 、ルイ15世の愛人(Royal Mistress)であったシャトールー公爵夫人(Madame de Châteauroux)(1717年~1744年)が1744年12月に亡くなり公妾(こうしょう)の席も空席になった。

※ 彼女は問題児。暗殺説がある。

翌1745年2月ヴェルサイユ宮殿で開催された王太子の婚礼祝賀の仮面舞踏会に出席するよう正式な招待状が王から届く。

王は、7人の廷臣と一緒にイチイの木に変装。

ルイ15世は彼女の美しさに即、彼女への愛を公に宣言して公妾(こうしょう)として受け入れる決心をした らしい。

※ 本命視されていたネール公爵家の4女がいたが、宮廷にコネの無い彼女が選ばれた。王の強い押しらしい。このあたりは諸説あるが、この舞踏会が決め手になったのは間違いない。

とは、ただの愛人ではない。実質の妻である 。

それは正室が国の都合で政略的に選ばれ、決められた結婚であったからだ。

正室とは別に、王自身が自ら好きになり選んだ相手を公的に認めたパートナーなのである。

だから愛人なのに・・と言うのはちょっと誤なのである。

もっともルイ15世の場合、妻との仲も非常よかったようだが・・。

1745年3月、ジャンヌ・アントワネットは翌月にはすぐにベルサイユに引越をする。

彼女としては、夢が叶ったのであるから問題はない。しかし夫は? 納得できなかったが相手は国王 。

ルイ15世は彼を遠ざけたくて、夫シャルル=ギヨームにオスマン帝国の大使館のポストを用意したが彼は拒否したそうだ。

1745年、5月二人は公式に別居。娘はジャンヌ・アントワネットが引き取ったが9歳で夭折(ようせつ)。

所有権と紋章付きの土地をジャンヌアントワネットに与え彼女を侯爵夫人(M arquisate) にした。

マダムポンパドール(Madame Pompador)の誕生である。

※ 彼女の最終の爵位は公爵( Duke)。公爵の妻なら公爵夫人(Duchess)である。

この時後見人であったポール・ル・ノルマン・ド・トルネヘムも侯爵(marquis)の称号と王室造営物総監の任をもらう。それは後にジャンヌ・アントワネットの弟アベル=フランソワ・ポワソン・ド・ヴァンディエール(Abel-François Poisson de Vandières, marquis de Marigny)(1727年~1781年)が相続すると言う条件が付いていた。

正室(せいしつ)と公妾(こうしょう)

ところで、ルイ15世の愛人問題を正室ががどう思っていたか? であるが・・。その前にルイ15世と正室の関係性を紹介する。

かくして1725年9月ルイ15世とマリー・レクザンスカは結婚する。15歳のルイ15世は年上の綺麗なお姉さんであるマリーにすぐに夢中になった。

そして期待通りマリー・レクザンスカは1727年から1738年の間に2男8女を出産。ドクターストップがかかるまで、ほぼ毎年妊娠させられていたのである 。

そもそもルイ15世が公妾(こうしょう)を持つに至ったの1734年頃。王妃の妊娠続きが発端らしい。

それ故、 ルイ15世の公妾(こうしょう)に対して、マリー・レクザンスカは嫌悪よりもむしろ喜んでいたのではないか?

実際、 ポ ンパドゥール夫人はマリー・レクザンスカに優しく声をかけられ感激している。彼女の妃への崇敬は本物であったと思う。

以降二人がどのように係わるのかは定かで無いが、少なくとも、公妾退任後の二人の仲はかなり良かったのではないかと私は推察する。共にお互いの気遣いができる二人であったと思うからだ。

それに ポンパドゥール夫人は1756年には女性としては最高位の王妃付きの女官( lady-in-waiting )に昇進している。

ポンパドゥール夫人とルイ15世の関係

正式な公妾(こうしょう)期間は1745年から1751年。

1751年から夫人が亡くなる1764年までは公式に政務もまかされていた し、最後まで王のサポートをしていたと考えられる。最も病弱になり王に看病される事も。

最後は喀血もあり42歳で結核の為亡くなった。ルイ15世は非常に悲しみ途方に暮れたと伝えられている。

トリコモナス腟炎など細菌感染や子宮内膜炎なども考えられる。 もはやその気になれないほど酷かったらしく1750年には王との性的関係の継続はできなくなっていたようだ 。

だからこそ 1751年には正式にルイ15世の公妾(こうしょう)(Royal Mistress)の役を降りている のである。

※ しかしこれは当時でも一部の人間しか知らなかった事。最近だからこそ公的な資料が出てきているのかも・・。

もはや肉体関係はあきらめざる終えなかったが、ルイ15世には十分未練があたのだろう。

何より王が彼女から学んだ事は多い。狩りしか知らなかった王が彼女の勧めで園芸の楽しみ、美術の鑑賞、セーブル陶器の製造に興味を持ったり、文学や建築についても学んだ。

彼女の発案で画家ブーシェや思想家ヴォルテールが宮中に出入りし、王の見識もかなり広がったと思われる。彼女は王に女性関係以外の新たな知的な楽しみを与え、王の世界を広げたと言っても過言でないだろう。

彼女は王のスケジュール管理など秘書のような仕事もしていたらしい。信頼していた王はその後も彼女を側に置き続けた。それ故、世間は関係が続いていると思っていたのだろう。

実は彼女の手腕を買って? 正式に仕事までまかせていたのに・・・。

しかし実際は妾から転職して権限を正式に与えられてフランス国家の為に働いていたのである。

文化の育成、保護もその中の一環であるし、大きな政治的勝負もしている。

オーストリアと和睦し、次期王とマリーアントワネットとの縁談を結んだ事。これは大きな彼女の業績である。

※ もし彼女が王を手玉にして政治に口を出していたのだとしたらシャトールー公爵夫人のように早くに殺されていただろう・・と思う。

ロココ時代に流行したパステル画

ルイ15世 (10歳) 1 720年 パステル画

画家 ロザルバ・カッリエーラ(Rosalba Carriera)(1675年~1757年)

※ 後にマリア・テレジアに絵の指導もしている。

甲冑を付けたルイ15世 (38歳) 1 748年 パステル画

画家 モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール(Maurice Quentin de La Tour)(1704年~1788年)

ルーブル美術館所蔵 画家 モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール(上に紹介)

パステル画と(pastel painting)言うと印象派の画家ミレーやドガなどの絵で知られるが、1662年にはすでにフランスに登場していたらしい。

先に紹介したヴェネツィアの画家ロザルバ・カッリエーラにより 1720年頃からパリでの流行が始まった。 モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール自体は1727年頃からパステル画に取り組み始めたらしい。

ロザルバ・カッリエーラ作品よりも 格段に精密になりこんな写真や遠目に見たら一見油絵(Oil painting)にしか見えない完璧さ である。これを見ると印象派の作品など素人作品に見える。

自分もパステルに挑戦した事があるが、パステルは細部を描くのが難しい。こうした写実的な絵は本来パステルには向かないと思っていた。

それにしてもこの時代にこのカラーバリエーション。パステル(pastel)スティックは完成されていた?

パステル画はロココを代表する物? 油絵よりも早く描け完成できるのが利点です。

ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)

「ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)」の所ですでに紹介しているが、 先王ルイ14世が亡くなり、彼はわずか5歳で即位した 。

摂政にはルイ14世の甥オルレアン公フィリップ2世が付いた。

実はルイ14世の遺言では、享楽的なこの甥を気に入らなくて遺言では外されていた。しかし、パリ高等法院は王の遺言を棄却しオルレアン公フィリップ2世を「制限無しの全権摂政」に決めたのである。

※ 法院との闇取引があったらしい。

彼の政治政策は結論から言えば大失敗である。 彼の治世末に経済政策の失敗で パリの株価を大暴落させるミシシッピー・ショックを引き起こした。これは後のフランス革命の要因の一つとなった からだ。

※ 1720年財務総監にスコットランドの経済学者で銀行家のジョン・ロー(John Law)(1671年~1729年)を呼んだ。全ては彼の革新的経済政策の失敗が原因であった。

※ 「ミシシッピー・ショック」はリーマン・ショックになぞって私が作った造語です。

一方 10歳になったルイ15世は摂政顧問会議に出席するようになり、帝王学を学ぶ ようになる。

何しろ家庭教師はアンドレ=エルキュール・ド・フルーリー (André Hercule de Fleur)(1653年~1743年)。後のフルーリー枢機卿である。

※ フルーリー枢機卿は (1653年~1743年)1726年から枢機卿が亡くなる1743年にまで実質の宰相を務めた。王が最も信頼した人物 である。

王はラテン語、イタリア語、歴史、地理、天文学、数学と描画、地図作成の指導を受けている。

ロシア訪問ではロシアの地理を良く勉強していてロシア皇帝が感激したと伝えられているし、 晩年、王の科学と地理への情熱が学術研究機関コレージュ・ド・フランス(Collège de France)の前身であるコレージュ・ロワイヤル(Collège Royal)内に1769年物理学と1773年力学の部門を創設している。

但し 王の学業の能力については語られていない。

少年ルイ15世が何より熱中したのが狩猟であり、1722年、ベルサイユに再び宮殿を戻したのも実は狩猟が目的であったらしい。

1723年、王は13歳となり成人した。これにより王の新政が始まるのだが、 国の政治に対してルイ15世は意欲的ではなかった 。宮廷の儀礼も嫌々。それ故、宰相(さいしょう)を置いている。

1726年には ブルボン公を排除する為に宰相を廃止したが、以降王は自ら政治する事もなくほぼ「爺や」であるフルーリー枢機卿に丸投げだった らしい。

フルーリー枢機卿は、本来イエズス会系の聖職者。 政治家としてもすぐれた政策を打ち出し実質の宰相をしていた。

※ フルーリーが代打していた時のみ収支が均衡を保ったと言われている。

※ フルーリー枢機卿についても「ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)」の中で紹介しています。

リンク ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)

とにかく宮中内で徹底的な節約をした事は特筆される。 また、何より平和主義者? 平和であればお金は使わないからと 平和外交を勧めていた。(ルイ14世の造った財政赤字が要因である)

にもかかわらず、ルイ15世が独断で妻の父親の為にポーランド継承戦争に参入した事は近隣諸国との関係を崩し大問題となった。

ルイ15世が女好きになったのは 超イケメンであったが為に宮中の女性が王をほっておかなかった事も確かにあるが、わずか15歳で結婚して世継ぎを残す為にはげんだ事。そのゆがんだ少年時代に形成されたのは間違いない。

当時の彼の頭の中には、女、狩り、乗馬、馬,犬くらいしかワードが無かったのではないか?

政務の方は今まで通りまかせっきり。 もちろん時には政務にも出席してはいたが 信頼のおける爺やがいつも見守り、代わって政治をしてくれていた 。少年から青年になっても同じ。

心配は何もなかったのだろうが、 問題はにフルーリー枢機卿が亡くなった1743年以降である。

この頃、最もしたたかだった女性にふりまわされている。

ネール侯爵家の5女 マリー・アンヌ・ド・マイイ=ネール(Marie-Anne de Mailly-Nesle)は シャトールー公爵夫人 (Madame de Châteauroux)(1717年~1744年)である。

ポンパドゥール夫人の一つ前の公妾であった女性だ。

姉らも王の愛人であったようだが、その姉らを追い出し 爵位、領地、邸宅や宝石などの財産を贈与だけでなく王との間に生まれた子供を嫡出子にする約束などを取り付けて地位を固めるしたたかさ。

また政治や宮廷の人事にも口を出している。

王がゾッコンなのを良い事に戦場にまで押しかけてやりたい放題 。さすがに回りの重鎮らからは別れるよう言われる程。そして一度は王は別れたものの寄りを戻そうとしている時に彼女は急死した。

シャトールー公爵夫人のこうした態度がポンパドゥール夫人と混同されているのではないか? と思う。

ベルヴュ城 (Château de Bellevue) ウィキメディアでパブリックドメインになっていた図です。

セーヌ川を東に見下ろす斜面の上、ムードンの広い高原にルイ15世は土地を購入し夫人にプレゼント。

建物は800人かがりでり1749年開始され1750年に完成。王は度々立ち会いに来ていた ようだ。

ベルサイユに一室を持っていても、大抵の貴族は別に屋敷を持っている。新たな人生の住まいとして王が夫人に贈ったもの? で間違いないだろう。

ヴィーナスの化粧 1751年 油彩 ベルヴュ城の為にブーシェが描いたものの一つ。

現在はニューヨーク、メトロポリタン美術館所蔵。

フランソワ・ブーシェ(François Boucher)(1703年~1770年)

ベルヴュ城 (Château de Bellevue)はフランス革命の後(1791年)、城主は不在となり1823年に取り壊されている 。もし革命も無く、残っていたならロココ(Rococo)の様式美は、もっとはっきり解ったのかもしれない。

城は夫人自身が創作した傑作であったろうから・・。

ポンパドゥール夫人は、1747年から1764年に亡くなるまでブーシェのパトロンであったと伝えるものと、ブーシェはルイ15世の愛人の為に描いた。と両極の伝え方がされている。果たしてブーシェにとってはどちらだったのか?

実物はすでに無いので、以下に夫人の城をイメージで捜してみました。

ミュンヘン・レジデンツ(Residenz)博物館から持って来ました。ロココ様式の天井です。

化粧室と思われる鏡貼りの部屋から

こちらのシャンデリアもロココの意匠のデザインです。おそらくベネチアングラスで間違い無いでしょう。

レジデンツも、ニンフェンブルク宮もヴィテルスバッハ家の宮殿です。

ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) アマリエンブルク(Amalienburg)から

鏡とガラス窓の中央ホール

リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 3 (狩猟用宮殿アマリエンブルク)

パヴィヨン・フランセ(Pavillon français)

時期はフランスが参戦していたオーストリア継承戦争が終決した後 だ。

※ 1748年4月アーヘン講和会議にて終決。

王は宮廷での汲々(きゅうきゅう)とした政務から逃れ、ここでのんびりブルジョワ風の生活をして気をまぎらわせたのだろう。

※ 自分のはボケ気味だったので。

これは4面のうちの一辺です。

ベルサイユ宮殿とその別棟に歴史的建造物としてリスト。2008年に完全復元されているらしいが、内装はポンパドゥール夫人の頃のものではなさそうです。

偶然ではないだろう。もしかしたらお互いにプレゼントし合った企画だったのかもしれない。

もしそうなら二人の間には消えぬ愛があった。2人の関係を愛(いと)しく感じてしまう。

建物はちょっと変わった形をしている。

この形を利用して、マリーアントワネットはポールを立ててテントを張ってパーティーをしている。ナポレオン妃マリールイーズもしかり。小さいけれど魅惑的な建物のようだ。

下もウィキメディアから借りたパヴィヨン・フランセの図面です。

真ん中に八角形のホール。十字の先に4つの小部屋。それらはボードゲームをしたりと小さなサロンになっている。設計図から見るに床は色大理石でそれぞれデザインが異なるよう。

※ その後の使用者の関係もあり、現在の修復は当初の物と違うようです。

※ Google の地図に場所の記載が無かったので書き込みしたら礼状が来ました

女庭師姿のポンパドゥール夫人の肖像 1754年~1756(33歳~35歳) ウィキメディアから

画家 Charles André Van Loo(1705年~1765年)

ムクミが出ていて体調が悪そうです。

下の方がむしろ若い。ブーシェとの付き合いは長いから昔の夫人を描いたのかもしれない。

フランソワ・ブーシェによるポンパドゥール夫人の肖像 1758年(37歳)

頬紅(ほおべに・チーク)をさしているポンパドゥール夫人

ロココの意匠 ロカイユ(rocaille)

今回も夫人の話しが多くなりロココの詳しい解説までできなくなりました。本当は古典古代から解説を入れたいのですが、それだけで1回になりそうです。別に改めて書くか? あるいは保留にして、今回はザックリ解説で濁(にご)したいと思います。m(_ _;)m

※ Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus(37年~68年)(在位:54年~68年)帝政ローマの5代目皇帝。

このドムス・アウレアの壁画の様式はラファエロがバチカンで見せた壁面装飾にも現れている。マニエリスム時代に壁面を造形した スタッコ(stucco)の元もここからだ。

しかし、 ラファエロもマネしたグロテスク文様はロココや新古典様式の壁面装飾でも取り上げられ、三度び現れた のである。

※ 地下の洞窟や墓地から発した「グロッタ(grotta)」はイタリア語であるが、それが語源となりグロテスク(grotesque)と言う造形や文様を生んだ。

※ ドムス・アウレア(Domus Aurea)は海辺のヴィラのような造りであったそうだ。

このドムス・アウレアを模した? グロッテンホフ(Grottenhof)がミュンヘンのレジデンツ(Residenz)内にある。それを見ると本当にグロイと思う。以前グロッテンホフ(Grottenhof)は紹介している。

リンク ミュンヘン(München) 9 (レジデンツ博物館 2 グロッテンホフ)

それがロココにつながるには、以前「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)」でちょっと触れた ジル・マリー・オップノール(Gilles-Marie Oppenordt)(1672年~1742年)のようなデザイナーがいた からだ。彼は ロカイユのボーダーとシェルの装飾をグロテスクから着想したらしい。

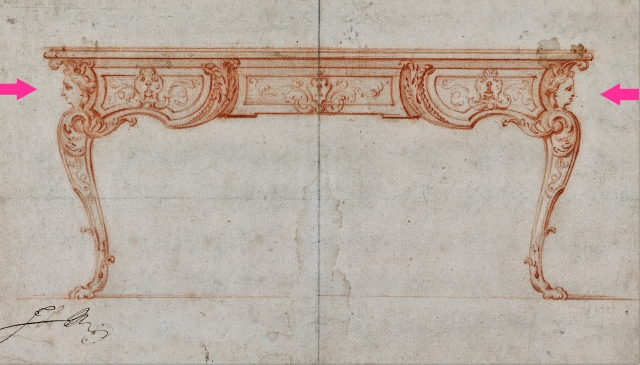

今回グロテスクの壁は無いが、これがロココの意匠と言うデザインを持ってきました。

ロカイユ(rocaille)

上下ともにすべて銀細工師ピエール・ジェルマン(Pierre Germain)(1645年~1684年)の作

本来は ロココは文様から始まっている わけで、様式でもないし、時代でもないのだが、拡大解釈でいろいろ広げられてしまったのである。

そもそもバロックやロココと言うワードは、少しバカにして名づけられたものらしい。

夫人の誕生は1721年なので、夫人の 前後60年間には確かに入るが、夫人誕生以前から ロカイユ(rocaille)の意匠は現れていたと言う事がわかる。

ピエール・ジェルマンには息子がいて、Thomas Germain (1673年~1748年) もまた銀細工師。彼が父の意匠を継いだかは定かではないが、彼も当時ロココを代表する職人となり大成している。

ジル・マリー・オップノール(Gilles-Marie Oppenordt)(1672年~1742年)

キャビネットの脚などに見られる人頭象。

これも元はネロ帝の黄金宮殿ドムス・アウレアから来ていると思われる。

先にリンク先載せましたが、レジデンツ博物館のグロッテンホフの貝でできた人頭のニンフ像。たぶん同じものがドムス・アウレアにあった? それがルーツだろう。

ドムス・アウレアは発見当時から崩落がひどくかなり危険な状況だったらしい。

カーブしたこの脚は猫足。ガブリエル(Gabriel)。俗にルイ15世様式と呼ばれる脚である。

建築、絵画、彫刻、彫金、あらゆる芸術はやはりイタリアが先端。皆がイタリア留学を目指し古典古代から学ぶので古代の意匠は忘れられる事無く継承され、時に繰り返し現れてくる。

※ ヘルクラネウム(Herculāneum)はローマ支配以前のポンペイの旧名。1738年、継いで1748年にポンペイの遺跡が発見。(ポンペイの遺跡は非常に広域なのである。)

※ ポンペイ以外でも18世紀から19世紀と欧州では古代遺跡の発掘ラッシが起こり同時に古代礼讃のブームが巻き起こっている 。

それにしても 流行とは、やはり何かしらのきっかけから始まっている。

金細工職人、彫刻家、画家、建築家、家具デザイナー

下はロココ様式の燭台(しょくだい)

パリのクリニャンクール(Clignancourt)の店舗で昔購入したきたもの。素材は真鍮(しんちゅう)? ぽいです。最初28万円とか言われて、最終的にオマケでもらったのでお値段わからず。

何倍にふっかけて言われているか? さぐりさぐり値段交渉をするのが難しい。

クリニャンクールは蚤(のみ)の市で有名ですが、良いものはちゃんと店を構えているところで買った方が良い。後々、クレームも入れられる。

これと新古典様式の時計と燭台のセットをこの時購入。店のおじさんが突然すべてのシャッターを閉めだしてちょっと怖かった。

ミュンヘン・アルテピナコテーク美術館から

フランソワ・ブーシェによるポンパドゥール夫人の肖像 1756年(35歳)

年代からも完成したばかりのベルヴュ城 (Château de Bellevue)で描かれた絵かもしれない。

下の写真はウィキメディアから借りた写真の部分のみカットしました。

解像度が良いので、でもカラーは実物より派手目です。

3枚のペチコート作戦を決行していた当時の夫人の姿。キャビネットから羽根ペンと封書が見えます。

おそらく夫人はオーストリアの女帝マリア・テレジアとロシアの女帝エリザヴェータに直接手紙を書き送り計画の詳細を伝えていたと思われます。

その方が間違いないし、偽りの無い思いも伝えられる。

3人の女性は同じ気持ちで打倒フリードリヒ2世の討伐に軍隊を動かしたのだと推測。

「打倒フリードリヒ2世」のこの計画、叶わなかった事が個人的にも残念です。

さて、今回一番私が書きたかった事。それは公妾を退任した後のポンパドゥール夫人が政治に関わった部分です。

上に触れた「3枚のペチコート作戦」と言われるプロイセンのフリードリッヒ2世包囲網の真意を考えてみた。

エセ啓蒙専制君主フリードリヒ2世の討伐

前回の「ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想) 」の中ですでにフリードリヒ2世の著書の事について紹介していますが・・。

プロイセン王フリードリヒ2世(Friedrich II)(1712年~1786年)は 1739年から1740年の時期に「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」を書き上げ ヴォルテールに推敲(すいこう)を送った。

ヴォルテールはフリードリヒのこの原稿をオランダで密かに出版する。フランス語からドイツ語など数ヶ国語に翻訳され、かなりのベストセラーになった ようだ。

フリードリヒ2世(Friedrich II)の肖像 1745年 (32歳)

ジャンヌ・アントワネット・ポワソン(1721年~1764年)

フリードリッヒとヴォルテールは長らくの文通相手であったと言う。

ところで、この1740年と言う年はジャンヌ・アントワネット(後のポンパドゥール夫人)が結婚した年でもある。以降彼女はサロンにデビューし前出のヴォルテールやモンテスキューとはサロン友達になるのである。

それなのに、 同じその年の10月、オーストリアのカール6世の逝去に伴う皇位継承であらかじめカール6世が諸侯に承認を受けていたにもかかわらず、それを無効としてフリードリッヒ2世はオーストリア領のシュレーゼン(Schlesische)を奇襲して奪った 。

警告無しのいきなりの奇襲と言うそのやり口も非常に汚い が、フリードリッヒ2世はカール6世に恩があったはずだ。何よりカール6世の取りなしが無ければプロイセンから追い出されて今頃はただの人であったのに・・だ。

さらに1713年の国事詔書により長女マリア・テレジアへのハプスブルグ家の継承を認めていたにもかかわらず、 カール6世が亡くなると手のひら返して約束を反故(ほご)にし、女性の継承を認めないとした 。

出版したばかりの「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」は何だったのだ? と言う話しである。

これからの理想の君主にるあるまじきおこないに ヴォルテールも、言っている事と行動が違うと強く非難したと言う。

ハプスブルグ家のオーストリア及びボヘミアとハンガリー継承は、男性であればそのまま継承できていた話し でもある。

この腹立たしさは私にも解る。ジャンヌ・アントワネット(後のポンパドゥール夫人)も非常に怒ったのではないか? と推察する。

当事者であるマリア・テレジアの怒りは怒髪天である。

このオーストリア継承戦争(1740年~748年)は8年続いた。

マリアテレジアの味方は当初イギリスだけ。1748年にロシアが参戦してくれた。乳飲み子を抱えた若い女王の苦労は計りしれなかったろう。

しかも結果的に1741年4月、オーストリア軍はモルヴィッツでプロイセン軍に敗北し富めるシュレーゼン(Schlesische)はフリードリッヒ2世に取られてしまったままだ。

この怒りは シュレーゼンを取り返すだけではすまされない。打倒プロイセンがオーストリアの目標となった。

その為に敵はプロイセンのみ。フランスとの和睦は願ってもない案であったと思う。

私がもう一つ怒るのはフリードリッヒ2世は一時はマリア・テレジアの婚約者候補になった男ではないか。マリア・テレジアがフランツを選び振られた腹いせなのか? 自分が結婚していたらハプスブルグ家の領土は全て自分の物になっていたのに・・と言う嫌がらせなのか?

最低な男だ

1756年、ベルサイユでポンパドゥール夫人が動いた。

今はそれなりの地位がある。 フランスは長年の宿敵であったオーストリアと和睦し、打倒プロイセンで手を組んだのである。これは信じられ無いほどの転換外交である。外交革命と後に呼ばれるほど・・。

※ 七年戦争(1756年~1763年)と言うとイギリスとフランスの間の紛争の方がメインになるのかもしれないが、今回は欧州内での女傑のタッグにのみを焦点にしています。また7年戦争は世界初の大戦に数えられる戦いです。

フランスとオーストリアの和睦。これを協力的に支援したのがポンパドゥール夫人と言われている。が、協力支援と言うよりは、 そもそもポンパドゥール夫人が持ちかけた話だったのではないか? とさえ思う。

目的はもちろん打倒フリードリッヒ2世である。嘘つき啓蒙思想家の退治だ 。

さらにロシアの女帝エリザヴェータも個人的にフリードリッヒ2世を嫌悪していたので、欧州を誇る女傑が手を組んでフリードリッヒ2世を包囲して駆逐する作戦に打って出た のである。

※ 3人の女傑 が手を組んだ事から「3枚のペチコート作戦」と呼ばれるそうだが、英語版にもフランス語版にもそんな言葉見当たらない。誰が名付けたのだ?

3枚のドレスならともかくペチコート(スカート下の下着)とは何だ? これ名付けた人は女性蔑視の人か? あきらかにバカにしている。

この「7年戦争」には例のシュレーゼンの帰属がかけられていたので「第3次シュレーゼン戦争」とも呼ばれる。フランスはオーストリアのシュレーゼン奪還に協力を惜しまなかった。

帝国のほとんどの国がオーストリア側に付き、一時はフリードリヒ2世を自殺に追い込むほどに優勢であった。

フリードリヒ2世を信奉していたピョートル3世が皇位継承をしたからだ。

ロシアの戦線離脱を受け情勢は一転。オーストリア側はシュレーゼン奪回を諦め1763年プロイセンとの間で講和条約を結ぶ事になる 。敗北だ

翌、1764年、ポンパドゥール夫人も亡くなった。

この試みは失敗したが、結果的にフランスとオーストリアは長い戦いに終止符を打ち和睦に成功。マリーアントワネットが後にルイ16世となる王太子に嫁ぐ事になった のである。

2人の結婚は平和の象徴でもあったのだ。

これはまぎれもなくポンパドゥール夫人の功績の賜(たまもの)であった と思う。

それにしてもピョートル3世は愚か者であるが、マリア・テレジアの息子ヨーゼフ2世(Joseph II)も同じく愚か者だ。

皆フリードリヒ2世の著書「反マキャヴェリ論(Anti-Machiavel )」にだまされたのだ。

本は立派でも、理想論だけで、それほどの器の男では無かった。

3人の女傑はこの嘘つき男が許せなかったのだろう。と結論した。

ポンパドゥール夫人はサロンで友人のヴォルテール(Voltaire)からフリードリッヒ2世の真実を聞いていたに違いない。

フランソワ・ブーシェによるポンパドゥール夫人の肖像 1759年(38歳)

ウィキペディアから借りてきました。相変わらずお美しい。汚れない乙女のようです。

政治学さえも学んで来た彼女にはあらゆる方面への見識がありマルチにその能力を発揮きできる素養があっ た。

ポンパドゥール夫人に対して「公妾のくせに政治にかかわらせて・・」と非難する声が大きいが、実際、彼女に政治手腕はあったと思うし、それをルイ15世は良く知っていたと言う事だ。

※ 君主たるもの、己が直に政治をしなくても、良い人材を登庸(とうよう)し、動かせる能力があれば良いのだ。

※ 本来は、公妾を退任したなら、彼女はすみやかにベルサイユ宮殿から退居しなければならなかった 。

王は彼女を愛するが故に最後まで手放したく無かったのだろう。

また能力も評価し、多大な信頼もしていたのだろう。オーストリアやロシアとの交渉は正式に彼女にまかせていたと推察できる。

彼女を友人として? ブレーンとして? 宮中に残す為に当初は「公妾は引退」と正式に発表できなかったのかもしれない。

※ 後に役職が正式についている。先に書いたが1756年には王妃付きの女官(lady-in-waiting)にまで昇進している。

以降、二人は友人になれたのか?

エピソードから見えるのはルイ15世は男女の関係が終わっても、ずっと愛していたのだろうな・・と言う事。 信頼か絆か? 彼女の存在が消える(亡くなる)まで諦(あきら)められなかったのだろう。

世間とは全く違う見方となりました。

次回、旧ベルサイユはマリーアントワネットの村里の予定。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里

Back number

削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1

リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)

リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)

リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)

リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)

リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)

リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)

リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)

リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情

リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)

新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世

)

lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里

マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。

リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)

リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿

リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃

リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日