2025年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

警報が出るほどの大雨

5月31日(土)今日は一日雨の天気、しかも東北は警報級の大雨、大風が・・・という予報でした。外へ出てみると、久しぶりの本格的な雨という感じでしたが、雨粒も細かめで風もほとんどなく、予報は少し大袈裟だったんじゃないか・・・と思ったらみるみるうちに降りは激しくなってきました。雨が激しすぎて、あっという間に道路は水たまりだらけに。車での移動は視界も悪くなり、昼過ぎでも薄暗い最悪のコンディション。トラックが屋根を越えるくらい、水を跳ね散らかしています。何度かまともに被りました。ランチ・・・といってももう14時過ぎになってしまっていましたが、秋保の「サッチャンらぁめん」へ。お店に入ったら、お店のご夫婦が昼食中でした。もうしわけありません。今日は大雨でお客が来ないからごはん食べてた・・・とのことです。前回来た時に気になっていた「辛口さっちゃんラーメン」をいただきました。by SHARP AQUOS Sense7たいへんおいしくいただきました。ここの餃子も大好きなのです。ランチ後、さらに秋保の奥へ行くか、とも思ったのですがあまりにも大雨、そして雷もゴロゴロなっていたりしたので早々に断念。街中へ戻ってもやはり大雨は続いていますので、もう散歩は諦めました。久しぶりに歩数のノルマ未達成。(大型連休中の帰省したとき以来かな?)ということで、今日撮った写真はさっちゃんラーメンのランチ、3枚のみ。

2025.05.31

コメント(0)

-

ようやく曇ったのでスイカズラ撮り放題

5月30日(金)しばらく前から、あちこちでスイカズラの花が咲きはじめていますが、このところずっと良い天気が続いていて、直射日光を受けてコントラストが強くなるのでなかなか写真を撮ろうという気になりませんでした。そして今日!ようやく曇天に。午後からは雨になるとの予報。いい感じのコンディションになりました。雨が降ってしまうとやる気を削がれるので、雨が降り出す前が勝負。片平の旧東北帝国大学理学部生物学教室の近く、「イヌツゲ」の植え込みの上に被さるようにスイカズラが蔓を伸ばしています。by OLYMPUS STYLUS XZ-2まだまだつぼみもたくさんありますが、茎の付け根のほうから順に、花が咲いてきていました。先のほうでは若いつぼみがたくさん固まってついていますが、開花を待ちながら茎が伸びていき、付け根から順にポッ、ポッ・・・と花が咲くというわけですね。スイカズラのつぼみ、かたちがおもしろいです。

2025.05.30

コメント(0)

-

コモチマンネングサ、なかなか咲かない・・・しかし?

5月29日(木)今日の予想最高気温は23℃。平年並みだそうです。北の方では暑くなるとの予想でした。さてお昼、はじめて「コモチマンネングサ」を見つけて撮影、名前を知ることができた弾正横丁の土手で、初心に戻って?撮影してみることに。by OLYMPUS STYLUS XZ-2周囲を取り囲むのはドクダミの葉。ここ最近、なんだかこの土手もドクダミが急激に勢力を広げているような気がします。負けるな!コモチマンネングサ。ドクダミが首を伸ばし、葉を広げる前に花開くことができるでしょうか。期待して待つことにしましょう・・・なんて思いながら日当たりのよくない弾正横丁の土手をあとにして、通りを東へ歩いて行きます。東北大学金属材料研究所(金研)の本多記念会館エントランス前。あれ?マンネングサ?咲いてるではないか!もしかして、これはコモチマンネングサか?いつ咲くか、いつ咲くかとワクワクしていたのに、一気に衝撃が・・・というほどではないですが。

2025.05.29

コメント(0)

-

スズメノエンドウを激写

5月28日(水)先日、実は久しぶりに持ち出していたOLYMPUS OM ZUIKO AUTO-W 28mm F2.8レンズ。仙台城三の丸で数枚写真を撮ってはみたものの、ほとんど不発に終わっていました。今日、あらためてこのレンズをOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIボディに装着して昼の散歩に出かけました。仙台の街を少し歩きましたが、このとっておきの機材に出番が来たのは最後の最後、片平の東北大学キャンパス、金属材料研究所内の「スズメノエンドウ」撮影で。スズメノエンドウ自体は、薄水色の小さな小さな花がきれいですが、もうすっかり花は終わり、実ができて熟しつつある時期に入っています。とりあえずこのレンズで最短撮影距離(30センチ)まで寄って最初の一枚。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + OLYMPUS OM ZUIKO AUTO-W 28mm F2.856mm相当の標準レンズ的画角になります。標準レンズとしては、30センチは寄れる方だと思いますが、なにしろ小さなスズメノエンドウの実を取るにはまだ足りない。ここで活躍するのはOLYMPUS OM EXTENSION TUBE 7mm。かなりソフトな雰囲気になりますが、ボケ具合はギリギリの感じ、これ以上ぼやけると見づらくなります。マイクロフォーサーズのエクステンションチューブ(10mmと16mmの2種類)を使うこともできますが、10mmだとかなりのド近眼になってしまって、いかに小さなスズメノエンドウの実でも、画面いっぱいにどアップ、しかも被写界深度がうすうすでピンぼけ写真か?と思ってしまうほどボヤボヤになってしまいます。7mmのOMエクステンションチューブは貴重です。

2025.05.28

コメント(0)

-

片平公園の臥龍梅に立派な実が

5月27日(火)仙台市内にはいくつか「臥龍梅(がりょうばい)」があります。そのなかのひとつ、片平公園にある臥龍梅を訪ねてみました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2先月、花が咲いていたときと比べるとずいぶん葉が茂っています。近づいてよく探してみます。・・・あった!けっこう立派な実ができています。単なる梅の実とはまたちがう、重みを感じ・・・るかな?

2025.05.27

コメント(0)

-

片平早咲きの白梅、実はできてるかなと思って見に行ったら

5月26日(月)道路からは中に入って、あまり目立たない場所にある早咲きの白梅の木。花の時期はとっくに終わっていますが、そろそろ実がなっている頃かもしれないな、と思って・・・木の下へ行って上を見上げながら、梅の実がついていないか探し始めましたが間もなくして、何かがフラフラと飛んできました。はてこれは何だろう?by OLYMPUS STYLUS XZ-2なにか長いヒゲが二本、お尻から伸びているような?もう少し接近してみると・・・なんだかカゲロウみたいです。何カゲロウなのか?詳しくはわかりませんが。結局、枝についている実は見つけられず、地面に落ちた実がひとつだけでした。

2025.05.26

コメント(0)

-

国分町通り(一番町2丁目)のスイカズラ、ようやく咲きはじめる

5月25日(日)国分町通りの最南端付近、青葉通りを渡ったすぐ南の10メートルもない塀に沿って、スイカズラが植えられています。去年は5月半ばからつぼみがつきはじめていましたが、今年はなかなかつぼみが出てこないので心配していました。しかし、今日見てみるとつぼみがたくさん出てきていて、by OLYMPUS STYLUS XZ-2ふたつだけ花が開いていました。ちょっと奥に埋もれていて見映えはイマイチですが、初開花の記録みたいな。

2025.05.25

コメント(0)

-

サッポロラガービールを飲みました

5月24日(土)「ラガービール」といえば最初に思い浮かぶのはキリンのラガービールですが、サッポロのラガービールが売られているのを見つけたのでさっそく購入。今日の晩酌に。by SHARP AQUOS Sense7ラベルには「SINCE 1876」とあります。明治の早い時期からあるということですね。ラベルの上にある「数量限定」ということばにも弱い・・・レア、かつ数量限定となれば、どうしても手が出てしまいます。もともと私はサッポロビール派で、黒ラベルやヱビスビール、レアなところではサッポロクラシックとかけっこう好きです。このサッポロラガーもおいしくいただきました。メーカーのHPに、ラガーのページがあります。歴史などが紹介されていて、読み応えあります。

2025.05.24

コメント(0)

-

OMDSは今後高級コンデジはやらない方針?

5月23日(金)久しぶりに「デジカメinfo」をチェックしに行ってみました。OMDS関連の記事で最新のものでも、なんと4月22日付!新しいニュースは入ってきていないのか・・・がんばってほしいものですが。その最新記事のタイトルがまた、大いに気になる「OM SYSTEMはプレミアムコンパクト市場への参入は考えていない」・・・ということは、XZ-2のような高級コンデジは当分期待できないわけですね。TG-7の後継機は検討されているみたいですが。みなさん、コンパクトはPENでいいと思っているようです。PL-9系統の後継であれば、ボディ的には十分コンパクトなのでしょう(とはいってもE-PL(PEN Lite)シリーズはすでに消滅しているようです)が、問題はレンズのほうです。薄いパンケーキ単焦点か、沈胴式の標準ズーム、マクロもある程度イケるもの、というレンズがあればなんとかなるかもしれません。しかし、現在のXZ-2の使用状況をみると、それに置き換わることができるPENシステムはないでしょう。私のXZ-2は、いろいろと挙動不審な部分や不具合も出てきています。新しい機種が期待できないとすれば、XZ-2自身の「程度の良い中古」を真剣に探さなければならないかもしれません。現在、キタムラのネット中古で検索してみたら、3台の在庫がありました。3万3千円の「B(並品)」が2台、3万8千100円の「AB(良品)」が1台。確保しておいたほうがいいのかどうなのか・・・悩んでいるうちに売れてしまいそうですが。by SHARP AQUOS Sense7※撮影は2025.05.16私のXZ-2、いまの姿をあらためて見ると、かなり手荒に扱われてきたなあ、という感じ。動作もときどきあやしいことがあるので不安になってきます。今日は片平キャンパスで、砂利のあいだにいたおかげで除草作業の危機をくぐり抜けてきたヘビイチゴby OLYMPUS STYLUS XZ-2そしてハナヤエムグラの花を超接近撮影してみました。ピント合わせに苦労するようになったと感じておりますが、完全に壊れて使えなくなるまで使い続けたいと思います。

2025.05.23

コメント(0)

-

片平キャンパスは除草されましたが

5月22日(木)出勤時、路面が濡れて乾きかけた状態だったので、未明のうちに少し降ったのかもしれません。仙台の予想最高気温は18℃ということで、昨日より8℃低くなると言っていました。このところ、一日ごとに暑くなったり涼しくなったり気温が激しく乱高下しているので、体調管理(といっても服装選びくらいですが)に気をつけなければなりません。仙台市青葉区、東北大学片平キャンパス内では、あちこちで「人の手で植えられたものではない」いわゆる雑草たちが多種多様、季節ごとに花を咲かせたりしてひそかに楽しみにしています。春からずっと見守ってきたのは、ハナヤエムグラ。まだ寒いうちは首を縮めていたのが、暖かくなってきてのびのびと茎も伸ばして数センチの高さになってきていました。そろそろ本格的に写真撮影を楽しもうかなと思っていた矢先、大型連休明けあたりから一斉に除草作業が始まってしまいました。月曜、火曜あたりで作業はすべて終了したもよう。すっきりとはしましたが、楽しみは一気に減りました。でも、昨日の昼に学都記念公園を歩いているとき、ふと足下にハナヤエムグラが生き残っているのを発見しました。土の上に広がって首を伸ばしていたものはほとんど姿を消しましたが、砂利のあいだから顔を覗かせていたものは、大きく数は減らしたもののなんとかコロニーを維持しているということがわかったわけです。そこで今朝は、まだ雨が降り出していないうちに写真に撮っておこうと思い、GXRとPENTAX 24mmレンズのコンビでほんの10分ほど歩いてみました。・・・その前にちょっと、今シーズン初のシャリンバイの花撮影。そしていよいよ足下のハナヤエムグラへ。by RICOH GXR + MOUNT A12 + smc PENTAX 24mm F2.8下が土の場所で咲いていたなら、根こそぎ刈り取られて姿を消していたことでしょう。砂利敷きの場所だったおかげで命拾いしましたね。今回持ち出したsmc PENTAX 24mm F2.8というレンズ、所有しているなかで唯一のPENTAX純正レンズです。保管のしかたが悪くて、一時カビまみれになってしまいましたが、レンズ工房さんのおかげで見事に復活、工場出荷基準をクリアできるほどにしてもらいました。GXRのAPS-Cセンサーを使った撮影では、焦点距離1.5倍の36mm相当という、私にとっては中途半端な画角になってしまいますが、かつては完全に、接写リング装着や逆付けでの「超接写」撮影用としていました。当然、日常的に出番があるわけではなく、活躍の機会も同じKマウントレンズのRIKENON 50mm F2L, 135mm F2.8と比べると影の薄い存在でした。でも、レンズ単体で最近接撮影距離である25センチまで寄れば、比較的サイズの大きい被写体なら広角マクロ的な撮影にも対応します。絞り羽根が5枚なので絞り込むとボケが五角形になってしまうのは少々困ります。開ききっても丸ボケは小さくて輪郭がクッキリ出てしまうのであまり美しいとも言い難い。でも、点光源の丸ボケではなく、ピントを外した被写体のボケはけっこうきれいです。とくに接写リングを装着して25センチよりももっと被写体に接近した際の合焦エリア周辺のボケ方は少しねっとり感があり、濃厚な感じで、手持ちのほかのレンズにはない味わいだと思います。とりあえず、とても小さなハナヤエムグラの花なので、接写リングを入れて撮ってみます。PENTAX K接写リングセット3種のうち、いちばん薄い9.5mmのNo.1を装着。ピント合わせがとても大変ですが、なんとか思ったところに持って行くことができました。さらに19.0mmのNo.2に取り替える、または追加して28.5mm厚さにしてみればよかったかも。朝の限られた時間だったのでここまでに。この機材では、同じKマウントのRICOH XR RIKENON 50mm F2Lレンズと組み合わせるケースが大部分なので、もう少しこの24mmレンズも出番を増やしてやりたいと思います。36mm相当の画角をうまく行かすことのできる被写体や撮影方法を、もう少し追求しなければいけないかな?

2025.05.22

コメント(0)

-

アオオニタビラコ、アカオニタビラコ

5月21日(水)土曜日(17日)は18.0℃、日曜日(18日)は29.9℃、月曜日(19日)は19.7℃、そして昨日の火曜日は27.2℃と、仙台の最高気温は乱高下しています。全国的にも、暑い日には真夏日になっているところがいくつも出たりしていました。さて今日は暑い一日になるのか、過ごしやすい一日になるのか・・・このところ街で目につくのは小さく黄色い花をつけるあいつら・・・オニタビラコ。コオニタビラコとオニタビラコの違いは、花の舌状花の数ですぐ見分けられますが、「アオ」オニタビラコ(旧来からのオニタビラコ)と「アカ」オニタビラコ(最近区別するようになった)を見分けるのは至難の業(というほどでもないのかもしれませんが、私個人的にはかなりの難関)です。「オニ」タビラコといっても、ヒョロッと小ぶりなものもあったりして、もしかしたらオニタビラコ意外のなにか別種なのかも・・・と、自信が揺らぐコト多々あり。今日、お昼に緑水庵の裏道(正門前の通りだから裏通りではなく表通りなのかもしれませんが)で見つけた、小さな小さな黄色い花。by OLYMPUS STYLUS XZ-2葉は小さいですがタビラコ系の感じでちょっとした切れ込みが入っているし、花のかたちもタビラコ系。茎は細くて付け根からいくつかに枝分かれしてその先に花をひとつずつつけている。茎はツルッとして赤色。この茎の色から単純に「アカオニタビラコ」なのではないかと当たりをつけたのですが・・・Facebookの山野草グループで訪ねてみると意外にも「アオオニタビラコ」ではないかとのコメントが。茎が赤いというだけでは決め手にならないのか?調べてみるとアカオニタビラコ・・・[1]多毛,[2]頭花は小,[3]頭花の数が多い,[4]根生葉の先が尖らず,[5]多くは茎の色が赤い.アオオニタビラコ・・・[1]少毛,[2]頭花は大,[3]頭花の数が少ない,[4]根生葉の先が尖がる.[5]多くは茎の色が緑色.アカオニタビラコではないかと思った根拠は、[5]のみでしたが、ほかの識別ポイント[2]の花の大きさ比較は置いておいて、[1][3][4]はどれもアオオニタビラコである可能性を示唆しています。[5]の「茎の色」も、「多くは」となっている、ということは「たまには」そうでないこともあるということなのか。生えている場所も日当たりが良いとはいえず、土も肥えているとはいえなさそうな悪条件で、「オニ」と呼ぶにはあまりにも弱々しく繊細な「アオオニタビラコ」。好条件の場所では立派でたくましいアオオニタビラコが見られますが、個人的にはこういうひっそり感ただよう姿のほうに魅力を感じます。

2025.05.21

コメント(0)

-

緑水庵庭園・・・目玉がない、しかし

5月20日(火)今日は月に2回の緑水庵庭園公開日だったので、曇天のコンディションに期待していたのですが、庭園内の写真撮影にはあまり良い条件とはなりません。しかも、今の時期はスミレやツバキなど早春の花もすっかり終わって、アセビも終了しているし、主役になりそうな花に乏しい時期。唯一、アオオニタビラコだけがあちらこちらに咲いているという状態でした。茶室の手前、庭園の少し開けた場所にはけっこうまとまってシャガが植えられています。シャガの花もほとんど終わっている時期なので、咲いている花はけっこう少なめ。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROそれでも、もしかしたら今シーズン最後のシャガ写真になるかもしれないと思い、もう少しシャガの花が主役になるように近寄って撮ってみました。やはり花の時期は終わりに近いので、最盛期の賑やかさはないですが、庭園と茶室・・・という写真には意外とマッチしているようにも思えます。

2025.05.20

コメント(0)

-

今シーズン初、ヒルガオの花

5月19日(月)昨日の仙台は、真夏日一歩手前の最高気温29.9℃でした。釜石や蔵王では真夏日突破したそうです。しかし今朝の天気予報では、また気温が下がると言っていました。なんと昨日より8℃も低いと・・・ということは、今日の予想最高気温は22℃。それでも、湿度が高いので熱中症に注意・・・と言っていたので、気をつけなければならないな。・・・しかし実際には、意外と風が吹くと爽やかでカラッとしていました。気温は多少上がったのかもしれませんが、日なたに出ても暑苦しくはない。お昼に東北大片平キャンパス正門から出て片平丁通りに出たところで、今年最初の「ヒルガオの花」が咲いているのを発見。by OLYMPUS STYLUS XZ-2ここだけ見れば、真夏のようです。

2025.05.19

コメント(0)

-

稲荷小路で見た衝撃

5月18日(日)昨日の土曜日は、雨も降り気温がグッと下がって、最高気温18.0℃でした。それまで20℃以上の日が続いていたので、突然肌寒くなった感じ。今日の予報では、天気も回復し気温がググッと上がると言っていました。昨日から青葉まつりが始まり、今日は山車が出る時代行列が予定されています。定禅寺通りなどは観客も集まってたいへん混雑するんじゃないかな・・・こんな日に、献血(通算143回目)の予約を入れてしまっていました。先週末に、と思っていたらすべての枠が埋まっていたので、まあ次の週でいいか・・・と思ったら、青葉まつりの2日目だった行きつけ?の献血ルームは定禅寺通りにほど近い一番町4丁目、仙台三越の向かいのビルにあります。杜の都献血ルームAOBAでも、街がまつりで盛り上がっているのだとすれば、献血ルームは空いているかも・・・と、ちょっと期待してしまいました。しかし、問診を受け持つ先生も二人体制でばっちり受入体制を整えていました。きくと「こういう日は多いんですよ」予約で来る人は通常の土日と変わらないそうです。その上に当日飛び込みの人たちが来るので、いつもより多くなる・・・まあ、そうなるか。献血ルームに向かう朝の一番町アーケード街は閑散としていましたが、献血が終わって外へ出たらたいへんなことになっているんだろうなあ・・・思った通り。アーケードは人がいっぱいなので、稲荷小路に逃れていきます。虎屋横丁の手前で、ビルが布で覆われていました。by SHARP AQUOS Sense7取り壊されてしまうのかなあ・・・って!学生時代からよく通った、「焼鳥専門 安楽」が入ってるビルではないか!!単なる改修工事であることを祈ります。

2025.05.18

コメント(0)

-

雨降りの天気だったので活動は少なめ

5月17日(土)昨日まで20℃を超えるような暖かい(というよりちょっと暑い)日が続いていました。でも、今日の天気予報ではかなり気温が下がるとのこと。雨も降るというので、ちょっと活動は控えめになりそう。結局傘を差して街の中を歩き回りましたが、たいしたことはしませんでした。途中、片平丁通りから広瀬川、評定河原橋方面を見下ろすと、ずいぶん雲が低くて瑞鳳殿のある経ヶ峰も、正面の八木山も、右手の仙台城本丸も、雲に隠れていました。by SHARP AQUOS Sense7八木山は消えてしまったみたいです。ちょっと前、4月26日の夕方に撮影した写真と比べてみましょう。(2025年4月26日撮影)かなり違います。でもそれだけ、といえばそれまでですが・・・

2025.05.17

コメント(0)

-

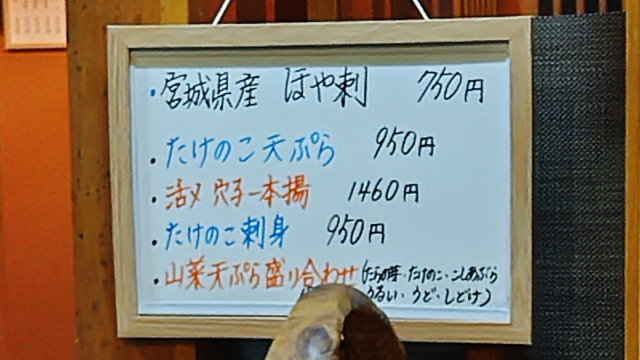

今シーズン初のホヤ刺しを賞味

5月16日(金)早ければ4月からホヤのシーズンが始まり、5月までに1回くらいはいただけるはずのホヤ刺しですが、このところ不作?が続いているようです。今日、「旬の味 伊藤屋」へ行ってみたら、ついに!by SHARP AQUOS Sense7ようやく今シーズン初です。ポン酢かわさび醤油か・・・今回はわさび醤油をチョイス。ちょっと小ぶりですが、味は満点です。河北新報の記事によれば、昨年度(2024年)4月~12月の宮城県漁協が扱う養殖ホヤの生産量が前年(2023年)同期に比べてなんと4割に満たなかった(1522トン)ということです。そんなことが影響しているからか、伊藤屋の親方のお眼鏡にかなう、刺身にして出せるホヤが入らずじまいたったのですが、今年は例年よりずいぶん遅いものの、今日からようやく「ホヤ刺」が出るようになりました。ホヤの生産量の推移は上記の河北新報記事にグラフで示されており、震災の影響から立ち直った2014年からだいたい4~5千トン、2023年のシーズンも4096トンの生産があったのが一気に1522トンです。小ぶりなのに値段が高くなってしまって、伊藤屋ではホヤの刺身が出ることはありませんでした。ホヤ生産量激減の主要因は、海水温の上昇だそうで、暖流である黒潮の勢いが強まって北上してきたためとのこと。平年より5℃とか7℃高くなり、史上最高を記録したりしていたみたい。このような宮城沖での高水温は、世界的に見ても異常なのだそうです。とすると、ザックリした地球温暖化では片付けられない局地的な問題なのかもしれません。毎日新聞のコラム「24色のペン」では、今年の3月16日に「ホヤが足りない、でも食べたい」という記事が出ました。震災前は、新鮮でおいしいホヤは地元限定でした。でも「良いホヤ」はほとんど韓国へ輸出されていたのです。それが、震災で養殖施設が被害に遭い、三陸側のホヤ生産がほぼストップ。「若狭産のホヤ」なんてものもはじめて知ったりいただいたり・・・なんて記憶があります。韓国が福島原発事故の影響を理由に輸入をストップしたので、生産を再開した直後はそれまで以上に「良いホヤ」が手軽にいただけるようになり、かえって輸入を止めてくれた韓国に感謝したくらいです。しかし生産量が回復してくると、今度は生産過剰になってしまったために、首都圏などほかの地域へPR、販促活動して消費拡大をはかる必要性が出ました。冷凍保存技術の進歩で、遠くへ新鮮なホヤが流通可能になり、また旬以外の時期でもホヤをいただけるありがたい次代になりました。消費の拡大も進んできて、さあ!・・・というところで生産量急落、モノ自体がないという困った状況に。これは、養殖地域を北へ移動していって拠点を青森や北海道に移し、そこから持ってくるようなことをしなければならなくなるのか・・・?今日のホヤ刺しは宮城産のものでしたが、お屋形曰く、刺身には岩手産のほうがいいんだけどな、とのことでした。シーズン後半も、あまり期待できないかもしれませんが、多少高くなっても良いからもう一回くらいはホヤ刺し、いただきたいです。去年(2024年)は、ホヤ刺しはなくホヤ酢ホヤごはんくらいでした。2024年5月24日、7月5日には、ホヤ酢をいただいています。2023年はどうだったかというと・・・5月12日6月16日(このときはスマホを買い換えたばかりで、16:9でなく4:3に設定していた)たしかに今回のホヤ刺しとはスケールが違います。この年は、食べ納めに7月14日にもホヤ刺しをいただいております。実にワンシーズンで3回もホヤ刺しを堪能していたのです。今となっては羨ましいほどです。今後、こんなふうにシーズン中何度もホヤ刺しがいただけることはなくなってしまうのでしょうか・・・

2025.05.16

コメント(0)

-

この時期のオオイヌノフグリがイイ感じ

5月15日(木)オオイヌノフグリの花・・・まだ肌寒い早春から咲きはじめ、ずっと街のあちこちで花を見かけます。でも、時期によって花のようすが違うように感じます。最近のオオイヌノフグリは、花も小さく色も薄め、葉も小さくて茎も細いように思います。今日は、朝の東北大学片平キャンパスでby OLYMPUS STYLUS XZ-2そして昼の旧東北帝国大学理学部生物学教室の建物脇で個人的に、こんな小さくて淡い色の花がとても好きなので、見かけるとついつい写真を撮ってしまいます。

2025.05.15

コメント(0)

-

隠れ脂肪肝について

5月14日(水)東洋経済ONLINEの記事『「30代から要注意」健康診断でも見逃されやすい”隠れ脂肪肝”→肝機能悪化を防ぐために注意しておくべきこと』脂肪肝かどうかの指標となるのはALT(GPT)だそうです。これが30を超えたら医者に相談、というように言われているそうですが、さて私のALT数値はどうだったでしょうか・・・前回の献血で出た検査結果をみると、ALTは25でした。ちょっと高めだけれどギリセーフかな、と思ったのですが東洋系税ONLINEの記事を読み進めると・・・「ALTが20~30の場合は、「隠れ脂肪肝の疑いアリ」えぇ?やばいじゃないですか。脂肪肝を放置すると・・・10年後には糖尿病に!なんて怖いフレーズも。糖尿病になってしまうと、動脈硬化、心筋梗塞、脳血管障害などの重大な病気に陥るリスクも高まる・・・ますます怖い。対処としてとくに注意すべきは「糖質の摂り方」だといっています。たとえば「ごはんの大盛りやおかわりをやめる」「昼にラーメンを食べるのは3日に1回にする」「ジュースやスポーツドリンクのがぶ飲みはやめる」「飲むときのつまみは糖質が少ないものを選ぶ」「カップ麺や菓子パンはいいかげん卒業する」うう、今日の昼には「鳳華」で「豚肉ラーメンミニチャーハン付き」にしてしまった・・・~~~お昼のお散歩。片平丁通り沿いの石垣の隙間からヒョロッと、ハルジオンの花。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + OLYMPUS OM ZUIKO AUTO-MACRO 50mm F3.5下向きに垂れ下がっているいくつかのつぼみのなかからひとつだけ、上を向いて開いていますが・・・あれ?この花はひとつなの?四つの花が合わさっているように見えます。まだ咲きはじめたばかりみたいで、筒状花は縁のほうのいくつかだけ開いているようす。本来は四つの花になるはずだったのが、くっついてしまった・・・のだろうか?こういうことはよくあるのかレアなのか・・・不思議です。

2025.05.14

コメント(0)

-

初オヤブジラミ/ヤエムグラ花が残っていて変にうれしくなる

5月13日(火)6月2日(月)が期限の自動車税納付。毎年どの手段で支払うか迷うのですが、今年は(たぶんはじめて)楽天Payで手続きすることにしました。楽天ポイントもけっこう貯まっていたのですが、結局支払額分の34,500円をチャージして支払い。~~~朝の出勤時、南六軒丁から片平丁通りに入り、職場へ向かう途中の片平中央体育館横のあたり、柵越しに見えたのはオヤブジラミ。まだ花が咲きはじめたばかりのようですが。このあたりではほかに見られる場所もなく、一度は通り過ぎようとしたものの、思い直して引き返し、柵の隙間から一生懸命撮影。by OLYMPUS STYLUS XZ-2隙間から朝日を浴びて、けっこう見ものです。ちょっと得した気分。まだまだ咲きはじめのようです。赤いつぼみもたくさん。それにしても、「雄藪虱」とは・・・花期がもう少し遅めで、実が小さい「ヤブジラミ」に対して「雄」は実が大きい、という意味らしいですが、なぜ「藪のシラミ」なのか・・・かわいそうなネーミング。そしてお昼。このところヤエムグラの花の時期は終盤に入っている印象で、先で咲いていた花がイガイガの丸い実になっているものも増えてきました。そんな中、学都記念公園を通りかかったら、まだ花が咲いているのを見つけたのでE-M1 Mark IIIとM.ZUIKO 45mm F1.8のコンビで撮影にチャレンジ。・・・サラッと書きましたが、そのときは変にテンションが上がってしまってました。ああ、ここではまだ花が咲いている!的な。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8MEIKEのエクステンションチューブをつけてアップにもチャレンジしましたが、なかなかピント合わせが難しい・・・時間もなかったので焦りながら数枚、まあまあの写真も撮れてよかったです。しかし、あとで写真をよく見てみたら、葉が細くて4枚セットになっています。見たときにイメージしたヤエムグラなら、葉は6枚セットで輪生、いくつか集まっている花も、花柄が伸びている・・・ヨツバムグラだったのか?ヨツバムグラだったとしても、またその中にもいろいろな種類があるようです。単なるヨツバムグラ、ホソバノヨツバムグラ、オオバノヨツバムグラ、ミヤマムグラ、ヤマムグラ、ヒメヨツバムグラ・・・ホソバノヨツバムグラは花冠が「三裂、まれに四裂」ミヤマムグラは葉の幅が広いヒメヨツバムグラも幅が広めヤマムグラが近いように思いますが、どうでしょうか・・・

2025.05.13

コメント(0)

-

シャガの花は見頃、そして今シーズンのノビルを初撮影

5月12日(月)かつて、OLYMPUSのフォーサーズ一眼レフ機やマイクロフォーサーズミラーレス機を使い、オールド50mmレンズたち(OLYMPUS OM ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8, OLYMPUS OM-ZUIKO AUTO-MACRO 50mm F3.5, RICOH XR RIKENON 50mm F2L)にエクステンションチューブをつけたりして、あえて絞り開放で超接近し、花のどアップ写真を撮っていた「シャガ」。今まさにシャガの花の季節まっただ中ですので、七軒丁の通り沿いに敷き詰めたように咲いているシャガを見てから出勤を、と。今日はデジタル用の今どきレンズ、OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROをOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIボディに装着。道路沿い一面に咲いているシャガベルトの内側に回り、まずは引きで一枚。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO広角端12mm(24mm相当)です。そのままクルッと望遠端40mm(80mm相当)で一枚。クッキリきれいに、バックはなめらかにボケてますが、オールドレンズでエキサイティングに?撮影していたときを思い出すと、なんだかつまらないような気も・・・別のブログで、もっと古いオールドデジカメとオールドレンズで撮ったシャガ、なんだか芸術家になった気分を味わったという記事を上げてますが、そういう充実感は味わえないですね。うーん、という気分で七軒丁の道路を渡り、東北大学片平キャンパスの南門に向かって歩いていると、フェンスの外側から道路に向かって天を突き刺すように尖ったノビルのつぼみが首を伸ばしていました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2これからのノビルに注目?です。

2025.05.12

コメント(0)

-

秋保大滝の林へ

5月11日(日)秋保大滝は「日本三名瀑のひとつ」といわれています。しかし、全国的によく知られている華厳の滝、那智の滝と違って、秋保大滝、ちょっとインパクトと説得力に欠けるのではないかと思っていました。ネットで調べてみると、一般に日本三名瀑といえば華厳の滝、那智の滝につづく三番目は茨城県にある袋田の滝ということになるそうです。でも、やはりこの袋田の滝もあまりメジャーではないということで、各地域で地元の滝を三番目に入れて三名瀑にしているケースがいくつかあるとのこと。秋保大滝もそのひとつです。・・・とはいえ、個人的には秋保大滝が日本三名瀑に入るかどうかというのはさして重要ではありません。最近は、滝そのものよりも、秋保大滝神社から大滝の方へ通じるちょっとした山道(林道)で見られる様々な山の植物たちのほうに興味があるわけです。今日は「仙台国際ハーフマラソン」が開催されるため、市内中心部では朝から昼過ぎまで道路の交通規制が入ります。ということで、秋保のほうへ脱出することにしました。先月(4月20日)行ってみたときには花咲いていたヒトリシズカやタチツボスミレ、エンレイソウなどがすでに花期を終了しており、今日はたくさんのチゴユリやホウチャクソウ(たぶん)、ユキザサ、地味ですがハナイカダなどに入れ替わっていました。少々風が強めで、ピントを逃すことが多かったのが困りものでしたが、けっこう楽しむことができました。そんなこんなで、たいしたことない距離ではありますがちょっとした山道を歩いていると、次々に本格的な山奥で見るような山野草、花々が手軽にたのしめます。ふと気づいた、白い花をたくさんつけている樹木。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROほとんどつぼみばかりでしたが、いくつか開いている花も見つけました。(ちょっとトリミングしてます)あとで調べてみると、これは「ミツバウツギ」というそうです。ふだんあまり目にすることがない、でもよく見るとけっこう美しい花。しかし今日いちばんのショットはちょうど見頃なユキザサの花。去年、この場所ではじめて知ったユキザサなのですが、そのときは早すぎと遅すぎのタイミングで、ちょうどいいときを逃してしまっていたので、この花をみつけたときは自分の中でちょっと盛り上がりました。上の写真はズームレンズの広角端(12mm、フルサイズでの24mm相当)での撮影、縦位置で撮ったものですが、この写真とあわせて横位置でも撮影しています。縦で撮れば奥行きが感じられるし、横で撮れば広がりが感じられるように思います。・・・というようなことを、別のブログで考えてみましたのでよろしければどうぞ。

2025.05.11

コメント(0)

-

イヤホンのゴム?が片方行方不明に

5月10日(土)普段持ち歩かないノートPCにつけっぱなしにしているイヤホン。SONY MDR-XB55-B2021年2月6日にヨドバシで購入したものです。もうすでに生産終了していますが。昨日、耳の穴に入れる部分のゴムが取れてどこかへ行ってしまいました。このゴムなしでは、当然のことながら使い勝手が悪い。by SHARP AQUOS Sense7購入時、たしか予備のゴムもついていたように思いますが、肝心なときにはもうどこにあるかわかりません。ゴムだけ購入することはできるのだろうか?調べてみると、ソニーの「ハイブリッドイヤーピース」というものがあるようで、ヨドバシでも購入可能みたいです。もともとついていたものと同じではないかもしれません。サイズにS, M, Lのバリエーションがあるようです。片方残っていたものと見比べて、Mサイズでいけそうと判断。即購入です。4個入って134円。安く済んでよかった。

2025.05.10

コメント(0)

-

小川記念園のツツジが見頃に

5月9日(金)仙台市青葉区、南北に走る片平丁通りに東からぶつかる弾正横丁との南側角には、小さな三角の公園があります。小川記念園名前の通り、東北帝国大学の小川正孝先生を讃える公園です。小川先生といえば「幻の元素」ニッポニウムで有名。2016年に元素番号113番「ニホニウム」が話題になり、その後小川先生の後輩教授、吉原賢二先生(東北大学名誉教授)により詳しく述べられています。その1その2読んでみるとけっこうおもしろいおはなしです。(というか残念なエピソードなのですが)仙台では街のあちこちでツツジの花が咲きはじめており、ここ小川記念園のツツジもきれいに満開となりました。by SHARP AQUOS Sense7

2025.05.09

コメント(0)

-

シャク、あっという間に花期終盤へ

5月8日(木)久しぶりに、お昼の散歩のお供としてOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIとOLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROのコンビをリュックに入れて持ち出してみました。天気は快晴、第一目標は放送大学宮城学習センター(旧東北帝国大学理学部生物学教室)のシャク。昼食後、片平丁の通りを消防署の方から下ってきて、裁判所の石垣をチラチラ眺めながら歩いていると、まず目に止まったのは「ペラペラヨメナ」の白い花。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROもうそんな季節か・・・と思いましたが、例年生えている場所とはちょっと違うところで花を咲かせていて、いつもの場所には姿が見えませんでした。いったいどういうことなんだろう・・・また、非常に日当たりの良い石垣の隙間から生えているのはオッタチカタバミ。ホソヒラタアブが花へ飛んできて、お食事を開始。石垣にはタチイヌノフグリも見られました。いくつか小さな花を咲かせています。片平丁通りをさらに下り、片平丁小学校の横を過ぎて屋ナビ街通りへ。シャクを見ると、すでに花の時期はピークを過ぎて、実ができつつあるタイミングになっていました。放送大学宮城学習センターの敷地内には、大きな木の根元にシャガの花。かつてこのあたりは一面シャガ畑だったのに、数年前にごっそり撤去されてしまったのですが、大きな木の脇にいたこの株は難を逃れたようです。まとわりつくようにたくさんのヤエムグラ。もう花の時期はほとんど終了して、先にイガイガの実がついていました。仙台の季節も、どんどん進んでいるようです。

2025.05.08

コメント(0)

-

良覺院丁公園前のムラサキカタバミ

5月7日(水)そろそろ街のあちこちでムラサキカタバミの花が見られるようになってきました。仙台市青葉区、良覺院丁(りょうがくいんちょう)公園は南側が南町通りの大きな道路に面していて日当たりが良いです。石垣があり、敷地内にはツツジやシモツケの植え込み、ヤツデ、そしてボケやサクラなどの樹木が植えられています。仙台市が整えているこれらの植物のほかに、勝手に生えてきて花を咲かせるオオイヌノフグリやシロツメクサ、オランダミミナグサ、ハコベなどとともに、数は少ないですがムラサキカタバミもポツリポツリと花を咲かせています。by OLYMPUS STYLUS XZ-2この場所で咲くムラサキカタバミの花は、白っぽい色のものが多いです。アジサイのように、土の成分、pHなどの条件が関係しているのでしょうか。

2025.05.07

コメント(0)

-

予想よりスムーズに仙台へ戻ってくることができました

5月6日(火)今日は4連休の最終日。来たとき同様、まる一日かけて仙台へ帰ります。7時20分頃に出発。まずは名神の大津SA(上り)で朝食。時間が早かったからか、フードコートは空いていて琵琶湖を見下ろす窓際の席で悠々と食事することができました。by SHARP AQUOS Sense7雨が降っているのでスピードは出さずにのんびりと走ります。10時前後に賤ヶ岳SA(下り)で休憩11時半頃には尼御前SA(下り)に到着、フードコートで金沢カレーのランチ。こちらも海が見える席で悠々と。尼御前SAは石川県加賀市にあるそうです。石川県といえば・・・金沢カレー。仙台にもある「ゴーゴーカレー」と、知らなかった「チャンピオンカレー」の二種類。私はチャンピオンカレーをチョイス。ベースのカレーにトッピングを組み合わせるシステムのようでしたが、ベースのみということにしました。ここ尼御前SAでは今回の帰省ドライブ、2回目の給油も。ギリまで粘って611.2キロ走ったところでの給油でした。こちらも、前回の給油時と同じリッター212円。25.36L入って5,376円。やっぱり高いなあ・・・休憩を適度に入れながら順調にドライブ。ガソリンの残りもわずかでしたがギリギリで仙台宮城ICで降り、いつも給油しているスタンドへ。なんと、出発前の給油時よりさらに安く、リッター164円で入れることができました。高速SAのスタンドとは約50円の差!夕食は国道286号線沿いのロイヤルホスト仙台根岸店で。帰宅したのは21時半過ぎ。しかしかなり疲れました。

2025.05.06

コメント(0)

-

何十年ぶりかの「蹉跎(さだ)公園」

5月5日(月)土曜日の夜に大阪へ到着、実家に滞在しております。明日には帰りますが、今日はゴミ出しをしたあと、ちょっと近所を散歩。いつもは家から駅(京阪香里園)に至るルート周辺が多いのですが、今回はまったく違う方角へ。山を一つ越えて、「蹉跎山(さだやま)公園」に行きました。子どものころは「さだこうえん」と呼んでいたと記憶していたのですが、「蹉跎山公園」という立派な札もあって、はじめて正式名称を知りました。Googleマップ「蹉跎」という地名の由来については枚方市のHPに説明があります。by SHARP AQUOS Sense7小学生のときはここで夏休みのラジオ体操をやってました。ブランコや鉄棒、ジャングルジムなどがあります。かなり新しそうです。配置がすこし違っているように思いますが、昔も古いブランコやジャングルジムはあったような気もします。なにしろ40年ちかく前のことなので、自信はないですが。公園の北側はただの山だったのが、ずいぶん整えられて、奥には花壇もあったりします。なんとも小ぎれいな公園になっていました。このあと母のいる高齢者住宅へ行って、母の歯科診察などに関する手続きをしました。明日はまた一日かけて仙台へ戻ります。雨が降るという予報になっているので少々心配ですが、安全運転で帰ろうと思います。

2025.05.05

コメント(0)

-

母、外食・・・そして母、自宅へ

5月4日(日)昨日から大阪・枚方の実家へ帰省しています。植木鉢がいくつか外に並べられているのですが・・・by SHARP AQUOS Sense7ノゲシやオッタチカタバミが、いかにも最初からこの植木鉢で栽培されています、といわんばかりに我が物顔で花を咲かせていたりします。3月初旬に新型コロナに感染、倒れて救急搬送された母。5日ほど隔離され、月半ば頃に退院しましたが、自宅へ一人で帰すわけにはいかないということで、そのまま特養の老人ホーム(ペガサス)へ半月ほどお世話になり、4月あたまからは高齢者住宅「ぽぷら香里園」に入居して、いまはそこで生活しています。まるまる2か月、家には帰っていないわけなので、家のようすが気になってしょうがない。今回も、「車で帰ってくるなら、家のようすが見たいから連れてって」と言われました。ずっと車椅子生活、今も室内の移動すら車椅子ですので、バリアだらけの実家は無理ではないかと思っていました。外へ食事に行きたい、ともリクエストされていたのでまずは外へランチに行ってみて、外へ出かけるのがどれほど大変なものなのかを実感してもらおう、と考え東香里界隈のお店を予約しようと、事前に調べていました。最初は中華料理屋を・・・と思ったら、予想はしてましたが予約はいっぱい。それならと、焼き肉屋さん「焼肉ダイニング ワンカルビ 東香里店」にトライ。なんとか席を確保することができました。午前中に出かけ、お昼前に出発。車の荷物室に車椅子を入れて行きます。約20分の道のり。いまどきの車椅子は、かんたんにたためて軽いですね。12時開店の少し前に到着したのですが、すでにお店の前には人だかりが。けっこう人気のお店だったのか・・・入口の前に車椅子用の駐車スペースがあったので助かりました。車椅子を出して母を座らせ、しばし開店を待ちます。すんなりと案内してもらって、車椅子を入れられる個室へ。扉がついているわけではないので、店内の喧噪が耳の悪い母にはちょっとキツかったようです。会話に少々難儀しました。食べ放題がいいかと思いましたが、3人の年齢を考えるとやめておいたほうがよかったかも。ソフトドリンク飲み放題にもしましたが、そんなに飲むこともなく・・・結局すべて単品注文でいただいたほうが安くあがったかもしれません。次回(がもしあるとすれば)に向けて、ようすがわかってまずはよかったです。車椅子対応のトイレもあり、食事は快適に、2時間ほどの滞在でした。さて、帰るか・・・と、「家のようすが気になるから帰りたい、連れて行って」予想はしていましたが、思いのほか外食がうまくいったので、気を良くしたようです。時間もまだ早いし、それならチャレンジしてみるか、と自宅へ向かうことに。ここでは車椅子は使えないので自分の足で移動するしかありません。門を入って玄関へ向かう階段が最初の難所。二人でサポートしながらゆっくり上がります。階段を上りきったところから玄関の扉まで、手すりなしで歩くのが次の難所。かなり難航しました。ようやく玄関に入り、靴を脱いで中へ入るのも難所。居間へ入って椅子に座り、やれやれ。自宅に置いていた化粧品、テーブルに置いてあったおやつなどを品定めして持って帰ることに。2時間弱の滞在。「やっぱり自分の家は落ち着く」とご満足のようす。さて、そろそろ戻りますか。玄関で靴を履くのがまた難所となります。30センチほどの段差を降りるのがかなりの恐怖だったようで、本人もショックを受けているようすでした。なんとか靴を履いて外へ出て、また階段を降りますが・・・のぼり以上に下りはたいへんみたいです。車に乗り込むのも一苦労。夜も寝られないほど(本人談)気になっていた自宅のようすを見ることができて満足したことと思いますが、自宅へ帰るというのが簡単ではないと実感したことでしょう。あと何回、帰宅することができるか・・・なんてことを考えてしまいます。

2025.05.04

コメント(0)

-

大阪へ帰省ドライブ

5月3日(土)今日から4連休。そしてこの4連休を使って大阪へ帰省します。いつものように車での移動。北陸道を使って行きます。朝7時20分頃出発!・・・しかしまずはマクドナルド沖野店へ行って朝マックからスタート。by SHARP AQUOS Sense7長町ICから仙台南部道路に乗り、長いドライブが始まります。東北道に入って郡山JCTまで南下。昨日、仙台駅で薄皮まんじゅうが買えると思ったらお店を見つけられなかったので、途中国見SA(福島県)で購入。磐越道に入って会津の山を越え日本海側へ出ます。新潟県に入り、北陸道に乗って順調に移動。ひるごはんは黒崎PA(新潟県)でちょっと早めに「あさりと菜の花の塩ラーメンセット」期間限定だそうです。小さいしらすごはんもついていてたいへんおいしかったです。時間が早かったのでゆったりと食事することができました。「あさりの殻入れです」・・・大きすぎるんじゃない?と思いましたが意外にもたくさんあさりが入っていたようです。天気もまずまず。外へ出て日本海を眺めたりする余裕もあり。小矢部川SA(富山県)まで来たところで最初の給油。562.1キロ走ってきて24.80L。燃費は22.67km/Lということになります。前のガソリン車フィールダーで高速を走ったときと同じような値。ほぼガソリンエンジンのみで走ったようなものですからそういうものなのかもしれませんが、重たいバッテリーやモーターなどを搭載しているので重量は重いはず。そう考えると低燃費といえるかもしれません。しかしガソリンの単価が高い高い!今回は過去最高のリッター212円。前回の帰省(正月)のときの204円がこれまでの最高額でしたが、さらに8円上がりました。先週仙台市内のスタンドで入れたときが(LINEおともだち割引が入っているとはいえ)166円だったことを考えると、高速SAでの給油はコストアップになります。行きの給油はこの1回のみでした。帰りはどうなるか、楽しみでもあり心配でもあります。渋滞での大きな足止めもなく、比較的スムーズにドライブすることができました。最後に定番の、多賀SA(滋賀県)での休憩と牛すじカップライス購入。今回はあわせていか焼きも買いました。大阪・枚方の実家到着は21時過ぎ。まあ、予想通りというところです。明日は近くの高齢者住宅にいる母を訪ねます。東香里(住所は高田(こうだ))の焼き肉屋さん「焼肉ダイニング ワンカルビ 東香里店」を予約しました。車椅子への対応が良さそうなお店を検索して2軒目で予約することができ、ラッキー。連休中、しかも直前の予約ではどのお店もいっぱいだろうかと心配していたので、よかったです。さて、車椅子を車に積んでの移動と外食。初体験ということになりますが、うまくいくかどうか・・・

2025.05.03

コメント(0)

-

ノゲシとムラサキサギゴケ

5月2日(金)今年の大型連休は、前半は休日と平日が入り交じっており、今日はその連休前半最後の平日。明日からはまとめて4連休の後半に入ります。今日の仙台、朝は日が出ていて良い天気でしたが、予報通り昼には雨が降りはじめました。まだ天気が良かった朝の出勤時、職場の建物の脇で咲いていたノゲシをすこしじっくりと見てみることに。by OLYMPUS STYLUS XZ-2こちらは葉もやわらかく、その縁の棘もひかえめな在来種のノゲシです。すこし苦味はありますが、タンポポのように食べることができるそうです。つぼみもまだたくさんあって、これから次々と咲いていきそうです。明治以降入ってきた外来種のオニノゲシもあり、街では混在しているので見分けるのがむずかしいです。オニノゲシのほうは葉がかたく、棘も鋭い、食べることはできるそうですが苦味が強いので棘の処理とともに下ごしらえがたいへんそうです。ノゲシとオニノゲシを見分けるのも簡単ではないのに、これらの交雑種「アイノゲシ」というものまでいるというのですから、これはたいへんでs。お昼には雨も降りだして、傘を持って出ました。ランチのあと戻ってくるときに、東北大学片平キャンパス内の「学都記念公園」に立ち寄りました。毎年今ごろから見られるようになるノギクの花が咲いていないかどうかが気になったのです。残念ながらノギクの姿は見られませんでしたが、周辺のあちこちに紫色の花が。ムラサキサギゴケです。よく似た花にトキワハゼもありますが、こちらのほうが一回り大きいサイズ。花の上唇の切れ込みが、トキワハゼは浅くムラサキサギゴケは深い、というような違いもあります。トキワハゼと比べて、ムラサキサギゴケは花期が短いようなので、短期決戦で今のうちに写真をたくさん撮っておかなければ。

2025.05.02

コメント(0)

-

一年経っても進歩してない・・・

5月1日(木)ちょうど一年前の今日投稿した(ことになっている)この日記ブログの記事を見てみると一年前の同じ月まで投稿日を遡って記事を書くことができる、という本ブログの機能を活用して(悪用して?)一年前の出来事を思い出しながら日記を書くという悪循環になっているようすが綴られています。さて、一年経って現在はどうなのかというと・・・まったく変わっていない。昨日(4月30日)も、去年4月の記事が数件しか投稿できていなかったのであわてて書いて投稿、と・・・進歩がないですね。七軒丁の通りが片平丁通りに突き当たる手前の南側は、道路沿い数十メートルにわたってシャガの花畑になっています。by OLYMPUS STYLUS XZ-2かつてはもっと北の柳町通り沿い、片平会館の敷地内にたくさん咲いていたのですが、数年前に突然すべて取り除かれてしまって、あとは米ヶ袋の県工(宮城県工業高等学校)裏の土手くらいかと思っていたところに、最近この七軒丁通り沿いにスポットが形成されて、嬉しい限りです。昼過ぎになると日が回ってきて、晴れた日には日差しが強くなりますが、朝のうちは日が当たるところと建物の陰になるところがあるので、写真撮影は曇りの天気のときを狙うか、朝のうちに日陰で咲いている花を狙うことになります。いまはまだ、咲きはじめの時期ですのでつぼみもたくさんあります。ひとつひとつよく見てみると、一本の茎についたいくつかのつぼみがどのような順番で開くか・・・たいていは下から順に咲いていくようですが、少数派ではあるものの下のほうがまだ咲き出したばかりなのにてっぺんの花が咲いている株もあります。キュウリグサのように付け根から規則正しく順番に咲いていくというような厳格なルールはないようです。

2025.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1