PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

フリーページ

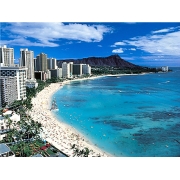

HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人

オアフ島の癒やしの写真集

HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

まだ登録されていません

カテゴリ: 「京」ものがたり

「ちょっと言いたくなる京都通」として奥深い京都の良さや

京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、

わかりやすく紐解いていきたいと思います。

ぜひ身近に京都を感じてください。

今回のテーマは「京菓子の由来」です。

・長い歴史と文化に育まれた、お菓子なんどす。

・上菓子を作るお店は、格式を誇ってましてん。

・ほんに、お菓子でできた芸術品どすわあ。

■ 長い歴史と文化に育まれた、お菓子なんどす。

日本では昔、ザクロや梨、桃や栗などの木の実や草の実、そして穀物を加工した餅や飴などを総称して「くだもの」と呼んでいました。もともとは「果子(かし)」と書き、そこから「菓子」に変化したといわれています。

奈良・平安時代には、遣唐使によって穀物を主原料として加工する嗜好食品の製法が中国から伝えられました。それらは「唐菓子(からくだもの)」と呼ばれ、上流社会の人たちの人気を集めました。

この唐菓子が現在の和菓子形成に大きな影響を与えたといいます。

その後、ポルトガル人が長崎港に来るようになり、伝えられたのが「南蛮菓子」。これは今でいう洋菓子で、金平糖やカステラ、パンやビスケットなどがこの時輸入されたといいます。

明治時代に入ると砂糖の輸入が増大し、京菓子の全盛期をむかえることになります。そして一般庶民にも広く普及することになったのです。

■ 上菓子を作るお店は、格式を誇ってましてん。

江戸時代には、京都において数百年の伝統につちかわれて形をなした観賞用菓子がどんどんと江戸にも入っていきます。京都の和菓子は「上菓子(じょうがし)」と称され、宮中や大名など上流階級に愛好されていました。

上菓子とは、宮中や公家、寺社、茶家などに納めたり、特別なお祝いのためにあつらえる「献上菓子」のこと。このことで「菓子匠」「御菓子司」と呼ばれる上菓子を作る専門職人が生まれたのです。

当時、上菓子は注文分だけの菓子しか作りませんでした。そのため御用聞きに行っていたわけですが、"司"・"匠"の文字の付いた京菓子店はその際に勝手口からではなく、玄関から堂々と入れるという格式を誇っていたのです。

■ ほんに、お菓子でできた芸術品どすわあ。

「工芸菓子」というのをご存じでしょうか?古くから京都で、観賞用として作られていたお菓子です。牡丹や松、梅などのおめでたい花鳥風月や、動物・風景などを、菓子というだけあってすべて食べることのできる素材で作り上げます。その精巧な出来栄えは、「お菓子でできた芸術品」といえるほど繊細で美しいものです。

工芸といわれるだけあって、菓子を作る技術だけでなく、絵心など芸術的なセンスも要求される究極の技なのです。

花びらや葉っぱを、色の濃淡にいたる細部まで表現し、松葉のような細かい葉も一本一本作り上げます。

想像するだけでも気の遠くなるような作業と、それに伴う技術が求められます。大きな作品だと職人さんが2~3人がかりで作りますが、それでも何カ月もかかるそうです。

京都の高度で繊細な技術力、そして四季折々の美しい風景によって、生まれた芸術作品といえるかもしれません。

美しい古都に思いを馳せつつ、おいしいお茶を飲みながら

宇治茶 伊藤 久右衛門

京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、

わかりやすく紐解いていきたいと思います。

ぜひ身近に京都を感じてください。

今回のテーマは「京菓子の由来」です。

・長い歴史と文化に育まれた、お菓子なんどす。

・上菓子を作るお店は、格式を誇ってましてん。

・ほんに、お菓子でできた芸術品どすわあ。

■ 長い歴史と文化に育まれた、お菓子なんどす。

日本では昔、ザクロや梨、桃や栗などの木の実や草の実、そして穀物を加工した餅や飴などを総称して「くだもの」と呼んでいました。もともとは「果子(かし)」と書き、そこから「菓子」に変化したといわれています。

奈良・平安時代には、遣唐使によって穀物を主原料として加工する嗜好食品の製法が中国から伝えられました。それらは「唐菓子(からくだもの)」と呼ばれ、上流社会の人たちの人気を集めました。

この唐菓子が現在の和菓子形成に大きな影響を与えたといいます。

その後、ポルトガル人が長崎港に来るようになり、伝えられたのが「南蛮菓子」。これは今でいう洋菓子で、金平糖やカステラ、パンやビスケットなどがこの時輸入されたといいます。

明治時代に入ると砂糖の輸入が増大し、京菓子の全盛期をむかえることになります。そして一般庶民にも広く普及することになったのです。

■ 上菓子を作るお店は、格式を誇ってましてん。

江戸時代には、京都において数百年の伝統につちかわれて形をなした観賞用菓子がどんどんと江戸にも入っていきます。京都の和菓子は「上菓子(じょうがし)」と称され、宮中や大名など上流階級に愛好されていました。

上菓子とは、宮中や公家、寺社、茶家などに納めたり、特別なお祝いのためにあつらえる「献上菓子」のこと。このことで「菓子匠」「御菓子司」と呼ばれる上菓子を作る専門職人が生まれたのです。

当時、上菓子は注文分だけの菓子しか作りませんでした。そのため御用聞きに行っていたわけですが、"司"・"匠"の文字の付いた京菓子店はその際に勝手口からではなく、玄関から堂々と入れるという格式を誇っていたのです。

■ ほんに、お菓子でできた芸術品どすわあ。

「工芸菓子」というのをご存じでしょうか?古くから京都で、観賞用として作られていたお菓子です。牡丹や松、梅などのおめでたい花鳥風月や、動物・風景などを、菓子というだけあってすべて食べることのできる素材で作り上げます。その精巧な出来栄えは、「お菓子でできた芸術品」といえるほど繊細で美しいものです。

工芸といわれるだけあって、菓子を作る技術だけでなく、絵心など芸術的なセンスも要求される究極の技なのです。

花びらや葉っぱを、色の濃淡にいたる細部まで表現し、松葉のような細かい葉も一本一本作り上げます。

想像するだけでも気の遠くなるような作業と、それに伴う技術が求められます。大きな作品だと職人さんが2~3人がかりで作りますが、それでも何カ月もかかるそうです。

京都の高度で繊細な技術力、そして四季折々の美しい風景によって、生まれた芸術作品といえるかもしれません。

美しい古都に思いを馳せつつ、おいしいお茶を飲みながら

宇治茶 伊藤 久右衛門

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[「京」ものがたり] カテゴリの最新記事

-

★「京都の祭・時代祭り」 2025.10.22

-

★「五山の送り火」 2025.08.16

-

★祇園祭 毎年7月1日… 2025.07.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.