2022年12月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

いつの間にやら大晦。

釣り収めはもう終えていたつもりが、あまり冴えなかったので押し詰まった31日に出掛けた。天気予報では午前中、西北西6mの風が吹くと告げていたので、釣りが出来ないレベルと思いつつ西浦へ着いてみればその通りだった。 それでも未練がましく釣ってみたが、30分で断念せざるを得なかった。ぼやける2022年の不漁だった記憶の輪郭を、今日はくっきりとさせて終わってしまった。 次第に減って行く釣りが出来る日々が、とりあえず2023年も続くことを祈る。餌の魚が少なく苦労しているカツオドリ。ほとんど1羽だけがたまにやって来る。28日に釣れたチヌ。よく太っている。

Dec 31, 2022

コメント(0)

-

1日の違いで天国と地獄。

たかが港の防波堤釣りで、地獄も天国も大げさすぎるとは思いながら、たった1日の違いでそれほどの差があった。 しぶとい冬型で海水温はかなり下がって、26日のグレ釣りは滅多に無い不漁だった。西浦のテトラで午前中の4時間釣って、だだの1度も浮きが沈むことも無く、付け餌のオキアミが何かに喰われて無くなることもなかった。これこそパーフェクト坊主で、過去数十年の釣りでも経験がない。大げさに言えばこれは釣での地獄だろう。 1日後の27日は朝9時から3時間釣って、足裏主体で15匹グレを釣ることが出来た。波が収まり濁りが薄くなった海の水温は変わらないはずで、この頃では一番の好漁になった。これは天国と言えるかも知れない。 足繁く釣りが出来る極楽トンボだから経験できることで、ありがたいと思う。 25日。二見ガ浦霊園から見た玄界灘。遠く沖ノ島が見える。二見ガ浦と西浦。海上はまだ時化ている。西の海上遠く、微かに下対馬が見える。烏帽子灯台の先は壱岐。1羽のカツオドリがいない魚を探してあちこち飛ぶ。ノスリの姿も以前よりよく見る。今津湾のズグロカモメ。 26日朝。釣りに行く途中に道草をする。サギ類とクロツラヘラサギ類。明るくなってくると、サギが潮が引いた干潟へ餌を獲りに行く。ヘラサギも出漁する。クロツラヘラサギも飛び出す。ミサゴも飛ぶ。ツクシガモは逆立ちで水草を食っている。豪快に水しぶきを上げる個体と静かに餌を取るのと個体差がある。チョウゲンボウ。 27日。潮が引いた今津大原海岸。つい見入ってしまう砂の芸術。血管のように浮き上がって見えるが実際は凹んでいる。小動物が掘った跡。数日続いた時化で打ち上っていた貝殻は殆どが海に引き戻された。貝か何かが這って砂に軌跡を残している。防波堤のテトラで暮らす野良猫。この猫の祖母が産んだ娘猫に同じ雄猫が孕ませた境遇で、祖母も母親もう生きていない。親父猫は何処かへ行ってしまい、1匹で長いテトラを離れられずにいる。釣り人も途絶え餌の魚をもらえずにいつも飢えているはず。そんな不憫な境遇を知っているのでつい魚を与えてしまう。この冬を越せるかどうか定かではない。知り合いの漁師さんの漁船が帰ってきた。帰りに高台で唐泊を見ながらパンを齧った。春までおさらばだろう。

Dec 27, 2022

コメント(0)

-

やっと緩んだ冬型。

25日になってやっと寒が緩んで来たが、風は相変わらず西寄りのままで、釣り収めの週はどうなるやら。今回の寒さは12月としてはなかなかのものだった。24日の風は強かったが、その割には波はそれほどでもなかった。多分西風だったので北西あるいは北かぜより波が大きくならなかったのだろう。 海水温は下がったはずだから、どう影響が出るか26日に釣ってみれば分かるだろう。23日。西浦港の外は荒れていた。時化る二見ガ浦。打ち寄せる波で波の花が生まれる。海中のプランクトンなどの生物由来で出来る。波の花は風で千切れて風下へ飛んで行く。沖から雪雲が近づいて来る。今津の毘沙門山にも雪が降る。雪で霞む停泊中の船。 24日. 風向きが北北西に変わり、博多湾側は波が23日より大きくなった。今津湾のホオジロガモは3羽になった。唐泊の後ろ浜へ行ってみた。23日は欠航だった玄界島渡船が再開し、波をかぶりながら島へ向かっていた。強風下でも餌を求めてウミネコが飛ぶ。巻網漁業の運搬船。波間の小型漁船。波間に入ると船体が隠れる。ミサゴも魚をを探す。カツオドリが1羽。ウミネコ。セグロカモメ。セグロカモメが砂浜に打ち上げられたゴンズイを咥えた。ゴンズイは生きていたので毒の棘が邪魔をするのか飲み込むのに苦労していた。ゴンズイを咥えたまま飛び上がった。上空高くハヤブサが現れた。ハヤブサは2羽いた。番かどうかは分からないが別々の方向へ飛び去った。ジェットホイール船は波にも強い。小田が浜の波。雲が切れたところは日が射して明るく見える海。

Dec 25, 2022

コメント(0)

-

豹変する海、急変する天気。

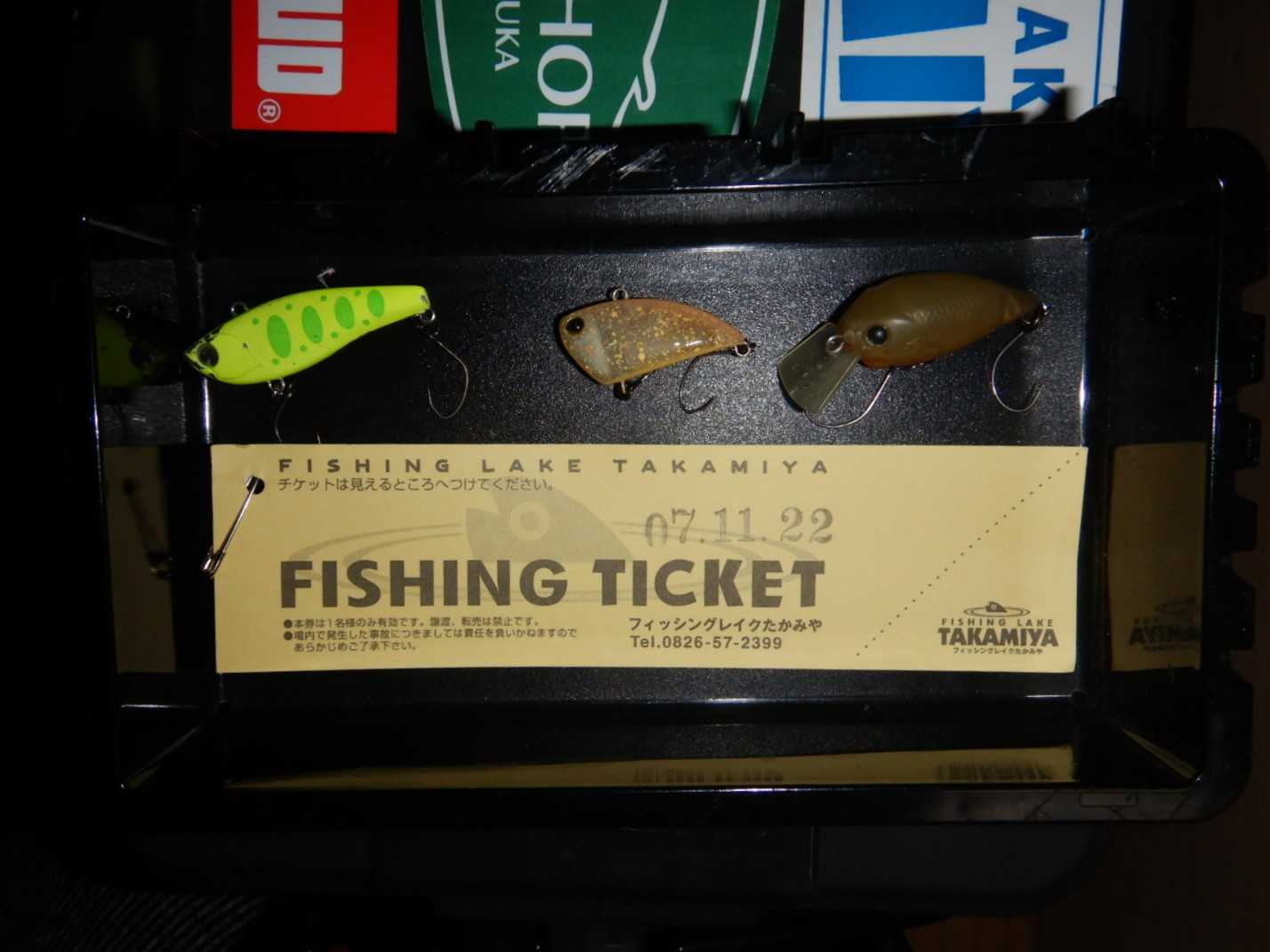

22日は冬至。しかし本格的な寒さはこれからというのが例年の事。冬至冬中冬始めと言われるのに、この冬は初冬までの高温傾向が一変して、中旬以降頻繁に冬型天気が現れるようになった。 今日冬至に今冬一番の冬型天気になって来た。朝の内は日差しもあったのが、午後には曇ってしまい午後3時ごろから断続的に雪が降るようになって来た。 21日は朝から雨が降ったが東寄りの風で西浦の海は凪いでいて、久々の雨釣をした。海は澄んでいて波も無く、釣り始めは雨も悪くないと思っていた。それが時間の経過とともに指が冷えてかじかんで、餌を籠に詰めたり、針にアミを刺したりに苦労する。 狙いのグレはまずまず釣れ、ここでの細緻記録になりそうなアイゴが釣れた。大物らしき魚に1.7号のハリスを3度も切られた。凪いでいる海面には時々ブリの未成魚の80cmぐらいのワラサがボイルし、指をくわえて眺めるしかなかった。 22日はルアー竿1本を背負って海を見に出掛けた。釣りが出来る天気ではないことは分かっていたが、先日の大魚が焼き付いてあわよくばと思った。しかし海上は西風がすでに強く吹き、豹変していた。西浦へ道草しながら向かった。ヘラサギが田んぼにいた。水路で餌を探していたのだろう。今津干潟は満ちていて餌が獲れず、あちこちで餌を探す。この傾向はクロツラヘラサギよりヘラサギの方が強い。クロツラヘラサギ。先日のチョウゲンボウ雄が同じ場所にいた。時化て波をかぶる西浦のテトラ。前日釣りをしていた場所。ウミウが餌を求めて海の上にいる。カツオドリが少ない魚を求めて飛んでいた。帰りにもチョウゲンボウはいた。カゲロウの博多。午後3時の雪。

Dec 22, 2022

コメント(0)

-

かなり寒い、でも出掛ける。

本格的な冬型天気が続いている。18日は日中も雪がちらついた。19日は幾らか晴れ間が出たが、西風が強く寒く、とても釣りが出来る天気ではなかった。17日は北九州市のいのちの旅博物館で開催されている、特別展のうなぎの旅展に電車で出掛けた。 ウナギに対しては65年前の幼少のころから馴染みも深く、青年期にもウナギに関わっていたので今でも関心がある。 ウナギの生態や生活史研究の先生方の講演もあり、最新の研究成果を知ることが出来て非常に良かった。ウナギの生きた幼生のレプトセファルス(レプトケファレス)の生きているものも初めて見ることが出来た。天然ウナギは激減して、今や絶滅危惧種に指定されてしまった。いずれは人工ふ化、栽培技術が確立することだろうが、何とか天然水系で生息数が回復することを願っている。 ウナギのはく製。産卵場への旅の準備で目が大きくなっている。南海の産卵場で捕獲された親ウナギのはく製。目が大きい。ウナギの稚魚レプトケファルス。2cmぐらいか。ウナギ以外でもアナゴやウツボ類も同じような形の幼生になる。世界のウナギ標本。多くは南太平洋からオセアニアに分布し、以前は18種だったのが近年新種が見つかり19種類が世界にいる。ヨーロッパと北アメリカにはそれぞれ1種づつ生息し、かつて50年前頃に日本ウナギの種苗シラスウナギが不漁で高騰した時に、フランスからヨーロッパウナギのシラスウナギが大量に輸入されたことがある。それが乱獲となって今では輸出禁止になっている。以前に自宅の60cmの水槽で南方系のウナギを飼ったことがあり、1kgぐらいまで成長した。有明海で使われるウナギ掛けの漁具。川に石を積み上げる石倉に入ったウナギを挟んで捕まえるハサミ。見覚えがある形と思ったら、高知県産と書いてあった。 18日。強い西風で羽毛がめくれる。時々射す日差しでも気温は上がらず寒い。寒くても生きるためには餌を食わねばならぬ。ハシビロガモ。ツクシガモ。ヘラサギ。増え続けるオオバン。植物食性で、その食欲は底なし。水草だけでなく陸の草も食う。雪の中で漁をするズグロカモメ。 19日。糸島の水田で米を食っているカモ類。福岡市西区の山道にいたチョウゲンボウ雄。様子が変だと思っていたら、近くにメスがいた。雄はしきりに鳴いていた。チョウゲンボウの鳴き声を初めて聞いた。近縁のハヤブサの野太い声と違って小さく優しい声だった。雌のチョウゲンボウ。雄。ミサゴ。ツクシガモ。クロツラヘラサギ。潮が引いた今津湾で漁をするミサゴが数羽。雪が積もった脊振山。 バイクでの徘徊は寒さが手足を冷やす。好き勝手にすることなら我慢は出来る。しかし自らの意思ではなく、降って湧いた災禍で電気も住居も奪われて、極寒に晒されているウクライナの人々の難儀は幾ばかりか。

Dec 19, 2022

コメント(0)

-

本格的な寒波襲来前にグレを釣る。

福岡でも17日夜から雪を降らせる寒波が来るとしきりに報じている。多分当分は釣りもできないだろうと15、連続で釣りをした。潮は悪いが天気はまずまずだった。アジゴが釣れないので泳がせ釣は出来ず、グレ釣りしかない。 16日は日の出前に西浦で、延べ竿での餌釣りをしてアジゴが釣れないか探ってみた。やはりアジゴは1匹も釣れず、代わりに20cmのメバルと手のひらオーバーのグレが3匹釣れた。潮が良くなり凪げば本格的に延べ竿で釣ってみたい。 その後は場所を移動して反転籠でグレ釣りをした。数匹は釣れたが15日の方が良かった。ひところは不調だったのが、少しはましな結果になっているが、寒波後は海水温も下がってどうなるかは分からない。 帰りは貝殻を拾った。すっかり釣りとセットになっている。16日。イタヤガイ。イタヤガイの裏はふくらみが無く平らか内側に湾曲している。11cmもある特大のイタヤガイ。白いイタヤガイ。イタリヤの中世の画家ボッティチェリの描いたヴィーナス誕生でヴィーナスが乗っているのがこの貝殻。解説ではホタテガイとなっているが、明らかにイタヤガイの間違い。左がウチヤマタマツバキ、右がツメタガイ。どちらも同じ仲間で貝殻に穴を開けて殺す肉食貝。8cmもあるツメタガイ。一見ハマグリに似ているオキアサリ。模様の変化が大きい。サギガイ。フジナミガイ。マツヤマワスレという変わった名前の二枚貝。 15日。28~31cmが6匹釣れた。今津湾に去年に続いてホオジロガモがやって来た。 14日。クロツラヘラサギ。今津湾の向こうには女原山。桑原のモミジ。ズグロカモメ。

Dec 16, 2022

コメント(0)

-

荒れる海で、泳がせ釣での今季初めての魚を得る。

冬型の天気になって西風が強まり、海が時化ることは分かっていた。冬型天気では西浦はまともに荒れる。こんな時こそ誰もいない波止で何も気にせずに釣りが出来る。 幸い友人が活かしてあったアジゴが数匹あり、それを使わせてもらい泳がせ釣が出来る。 朝の遅い日の出頃が丁度干潮だったので、今津干潟で朝日を見、途中の砂浜で貝殻を拾い、西浦へ着いたのは9時前だった。砂と砂鉄が織りなすアート。潮が満ちると跡形もなく消える。 西浦には釣り人一人いなかった。仕掛けを準備して向かい風が強く吹くテトラで釣り始めた。アジゴを背掛けにした仕掛けを投入すると、一瞬セイゴが反転したが食いつかなかった。 3匹目のアジゴの時やっと食い付いて道糸が走り出し、しばらく待って竿をあおると、早すぎたと見えてヒットしなかった。 4匹目のアジゴを投入すると、余り待たずに浮きが沈んで糸が出る。今度は長く待って合わせるとやっと掛かった。大物ではなく易々と釣り上げたのは52cmのヒラセイゴだった。今季は不調のまま推移していたので、大物とは言えない1匹でも良かった。この時期としては珍しい黄砂が強い北西風に乗ってやって来た。 12月12日。12日は反転籠釣りで、珍しくまずまずの成果だった

Dec 13, 2022

コメント(0)

-

すっかり低調な釣りや諸々、もう冬枯れか。

穏やかな1週間だった週も終わり、3日の釣りは不調に終わった。それを埋め合わせるように貝殻は好調で、時間潰しに大いに貢献したが、たまった貝殻の整理にかからないとまずいことになりそう。 水曜日にはレンタカーで平戸の生月島までカマスを買いに行ったりして、釣り人でありながら魚を買うという禁じ手も苦にならない程、プライドも失せている。12月7日。 生月島の壱部浦漁港。定置網漁の直売店。カマス、ヒラソウダ、クロムツ幼魚等を買った。ヒラソウダ。片身を焼き切りにし、他は塩漬けにした。数日寝かせて切り身にして焼き、茶漬けにする。昔から暖流域の漁村では、且を類はこういう食べ方をしてきた。アジ科のツムブリ。初めて食べたが、味は良かった。帰りに佐世保側へ回ってホウステンボスのホテルで昼食を食べた。珍しいこと。12月8日。今年最後の満月から1日経った月。右下に火星が見える。日の出前の今津干潟。冷えた大気のゆらぎでいびつな形の太陽が7時過ぎに出た。雲のスリットから月が見えている。チョウゲンボウ。野北の海岸。珍しいクモヒトデ。12月10日。 朝日を見、今津周辺で貝殻を拾い何となく過ごした一日。大気の逆転層が生じて煙が上昇できずに這うように流れている。ウミアイサが漁をしている。日はまた昇る。四角い太陽。食事中のツクシガモ。オオバン。夢中で顔も上げずに餌を食っているハシビロガモ。打ち上ったバカガイ。雲母の砂とムラサキイガイ。変わった足を持つキンセンガニ。渋柿が熟柿になる頃。好物だがなかなか食べられない。タカ類はミサゴしか見る機会がない。片足で掴むサイズのボラ。ボラがいなければ,多くの魚食性の鳥の数がずっと少なっているだろう。身震いして水を落としている。カルガモ。ハマシギの群れ。仕分前の貝殻。

Dec 11, 2022

コメント(2)

-

初霜降りる。

土曜日ながら寒くなったので釣り人が少ないだろうと、日の出頃に西浦へのこのこ出かけた。この冬初めて本格的な冬型天気になって4日目、夜から朝に晴れて風が弱かったので冷えた。 西浦近くの農道の草は白く霜が降りていた。 西浦の釣り人は多くて所定の場所では出来なかったので、ちょっと竿を出しただけで止めた。防波堤の外側には多分ヤズ(ブリの若魚ハマチ)があちこちでボイルしていた。遥か呼子が浮島になって見えていた。カツオドリが1羽餌を探していた。何か捕まえている。アジゴは極端に少ないのでカツオドリは1羽しか来ていない。翼を畳んで海中へダイブする。ウミネコが多数港外で舞っている。冬型が緩んで穏やかになった。唐泊から今津の浜を貝殻を求めて歩いた。時化た海の波は打ち上げられた貝殻やゴミも海へ引き戻してしまう、奪う波。それが凪いでくると、海中の貝殻やゴミを海岸に打ち上げる、与える波になる。10cm以上あるオオトリガイ。他にも多くの収穫があった。小さなスイセンが咲いている。もうそんな時期。サクラの一葉。もう役目は終わっている。2日の釣りは、大物釣りは失敗し、中途半端な小物に終わった。

Dec 3, 2022

コメント(3)

全9件 (9件中 1-9件目)

1