2013年10月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

C. warscewiczii coerulea 開花

カトレア原種のC. ワーセウィッチー・セルレア(C. warscewiczii coerulea)が開花した。ちょうど3年前に買った小さな実生苗を育ててきて今回が初開花である。ワーセウィッチーと言えば、すでにこのブログに5回登場している個体があるが、その紹介した日付を見ればお分かりの通り、本来は初夏咲きの原種である。ところが、今回紹介する実生苗は完全に季節外れに開花したことになる。つぼみが上がってきたときは、この気温の低い中で上手く咲いてくれるかどうか気を揉んだが、初花という割には良い具合に咲いてくれた。 おお、まさにこの色こそセルレアそのもの。しかもリップの色がかなり濃い。これは優良個体のセルフで、親の性質をうまく受け継いでいる。実は、カトレアが増えすぎて場所が無くなりつつあるので、もしも良い花が咲かなかったら即刻手放すつもりでいた。しかし、この花を見てしまうともうダメ。このブルーのリップにぞっこんほれ込んでしまい、手元にずっと置いておきたくなる。こうしてカトレアの鉢がどんどん増えていって収拾がつかなくなるのは目に見えているのだが(笑)。

2013.10.30

コメント(0)

-

Blc. Nai Thong Leng 'No. 1' FCC/JOS MC変異体 開花 2013

カトレア交配種のBlc. ナイ・ソン・レン'No.1'(Blc. Nai Thong Leng 'No.1' FCC/JOS)のメリクロン変異体が開花した。カトレア界で有名なあの名花の、ペタルにスプラッシュが入るという珍しい個体だ。ブログに登場するのは2011年12月24日以来3回目となる。実際には昨年も咲いたのだが、たった1輪しか咲かなかったのと、今一つきれいに咲かなかったので、ブログへの掲載は見送ることにした。が、その分、株に体力が温存されていたのか、今年はリードが4本も伸び、うち3本に花が付き、3花茎5輪咲きという豪華な咲き映えとなった。 オゥ、素晴らしい(^^)! 何と言う豪華さ! そう言えば、一昨年に咲いたときも1輪しか咲かなかったのだが、やはり体力が温存されていたのか、今年は見事にその力を発揮してくれたようだ。そして香りもあり、現在室内で鑑賞しているが、その美しい花と甘い香りに酔いしれている。 ただ、これだけ一気に開花してしまうと体力を消耗し、来年はガクッと作落ちしてしまう可能性もある。また、オリジナル株に比べてバルブや葉が細く、全体的に株は小柄である。が、株が小さい割には大きな花を咲かせる。性質は弱くはないのだが、かと言って生育旺盛というわけでもなさそうだ。もともとナイソンレンはカトレア交配種としてはあまり性質が強い方ではないようで、私はかつてオリジナル株を2つに株分けして片方を枯らしてしまったことがある・・・(+_+)。というわけで、来年もこのメリクロン変異体は植え替えや株分けをしないでもっと作りこんでみたい。目標は、このブログ初登場時のあの色彩を再現することである。 なお、このブログにすでに6回登場しているオリジナル株は、目下のところシースの中につぼみが上がってきている。こちらは貸温室の中での開花となりそうだ。

2013.10.27

コメント(0)

-

Pot. Medea AM/RHS 開花 2013

往年のカトレアの交配種の名花、Pot.メディア(Pot. Medea AM/RHS)が開花。一昨年の2011年10月2日に続いて本ブログでは3回目の登場。これまで1輪ずつしか咲いてくれなかったが、今回は2輪咲いてくれた。 夕暮れの空をバックに撮影。花の大きさはやや小さいが形は良く、本来の色は出ていると思う。前回紹介したときにも書いたが、この株はこれまでにいろいろと受難?が続いたために、入手してから13年経つのだがなかなか上手く咲いてくれず、今回がようやく3度目の開花だ。実は昨年も咲くはずだったのだが、例の爆弾低気圧による強風のために一部のカトレアが棚ごと吹き飛ばされてしまい、この株は一番新しいバルブが真ん中からポッキリ折れてしまった・・・(+_+)。しかし、そのダメージから回復してくれてこうして開花したのでホッとしている。風にはもっと気を付けねば・・・。

2013.10.20

コメント(0)

-

ハクラン 定植後の経過報告

9月14日の日記でハクランの定植の様子を紹介し、その後1か月余りが経過したので、現在の姿を紹介したい。 これが現在の姿である。定植してからしばらくの間はバッタなどの食害がひどかった。が、カエルがたくさん住み着いていて害虫を食べてくれたので、農薬を使わなくてもとりあえず大丈夫だったようだ。気温が下がった現在は害虫の食害も落ち着いている。 しかし、ハクランはハクサイとキャベツ(カンラン)の交配種という割には、現在の姿を見る限りはほとんどハクサイの姿そのものである。おそらくこの画像を見たらほとんどの人がハクサイと答えるのではなかろうか。やはりこの中途半端さ(失礼・・・)が普及しない要因ではなかろうか。いや、見かけで判断してはいけない。大事なのは味だ。この野菜への最終的な評価は、まずは収穫して食べてからにしたい。

2013.10.19

コメント(0)

-

C. bowringiana 3個体開花 2013

昨年10月23日の日記に引き続き、二枚葉系多花性のカトレア原種、C. ボーリンギアナ(C. bowringiana)が今年も開花した。毎年この時期に安定して咲いてくれる。 まずこちらがブルーの花を咲かせるセルレア(coerulea)。このブログでは6回目の登場。今までリードが毎年1本しか出なかったのだが、今年は2本立てとなり、背丈も一段と高くなってくれた。 こちらは色の濃い花を咲かせるこちらは'ブラック・プリンス'('Black Prince' HCC/AOS)。この個体も6回目の登場。株は本来よりもずっと小さいままだが、毎年良く咲いてくれる。ただ、今年に限ってはどういうわけか芽出しが遅く、通常は春に新芽が出るのに、今年は夏になるまでまったく新芽が出なかった。が、芽が出てからは一気に成長し、バルブが完成してちゃんと本来の時期に開花してくれた。ん~不思議だ。 こちらはブログ3回目の登場となる'トライアンファンス'('Triumphans')。2009年に入手して以来毎年開花し、回を追うごとに色も形も良くなり輪数も増え、今年は10輪咲いてくれた。 ところで、実は今までメインで使っていたデジカメが故障してしまい、花を接写するときにいつも使っていた設定が出来なくなってしまった。そういうわけで、前回の日記と今回の画像はちょっとフラッシュがきつめになっていて、本来の花の質感が出ていないのがちと残念。。。というか、いつもちゃんと質感が出ているというわけでもないのだが(笑)。これからは接写時はしばらくサブのデジカメを使おうと思う。

2013.10.16

コメント(0)

-

C. Fabingiana 'Ohyamazaki', 'Mikage' AM/JOS 開花 2013

秋咲き多花性カトレアのC.ファビンギアナ 'オオヤマザキ'(C. Fabingiana 'Ohyamazaki')と、同'ミカゲ'('Mikage' AM/JOS)が開花した。オオヤマザキは昨年10月17日に続いて当ブログ6回目の登場、ミカゲは2回目の登場。いずれもオリジナル株。 こちらが’オオヤマザキ’で、ブログ初登場以来、未だに本来の力を発揮できていないが、それでも年々着実に花が良くなってきている。実は今年はリードがもう1本出ているので、来年は2本立てになるのではないかと期待している。 こちらが昔から有名な’ミカゲ’。花の色が濃くて花弁が丸いのが特徴。ネット上で見られるメリクロンと思われる花に比べ、オリジナル株は花が丸いような気がする。こちらも昨年に比べて株が大きくなって花が増えているので、来年に期待している・・・と言いたいところだが、両者ともに株が大きくなる品種なので、スペースの確保が大変だ。大きくなるのは結構だが、どこで止めるかは場所との相談になりそうだ。

2013.10.12

コメント(0)

-

黒落花生収穫

私は多分このブログでは紹介したことが無いと思うが、2007年以来、黒落花生を毎年自家採種を繰り返しながら育ててきた。ただ、2010年秋に収穫した後、転勤が二回あったためもあってしばらく栽培はせず、茶封筒に入れて冷蔵庫に保管したままになっていた。そして今年2013年春、約3年ぶりに蒔いたところ、発芽率がほとんど落ちていなかった。そして、10月6日に収穫を迎えた。 今回は少量の栽培だったためにほとんど食用にせず、来年の種用に採種したのみである。ただ、まだ3年前の種子がたくさん残っているので、来年の春に蒔いてみたいと思う。おそらく来年も発芽すると思う。野菜の種子は、保存条件が良ければ、一般に言われている年数よりも長持ちするようである。

2013.10.07

コメント(0)

-

神奈川県でサツマイモが開花 その2

9月4日の日記で、「神奈川県でサツマイモが開花!?」と称し、サツマイモの花を紹介した。だがその正体は観賞用のサツマイモの「イポメア・ダークブラウン」。あれからさらに旺盛にツルを伸ばし、毎日多くの花を咲かせている。とにかくツルの勢いがすごすぎて、他の作物を飲み込みそうになったり(笑)隣の区画にはみ出したりして、ツルを誘導するのが大変だ。 ところが何と、今日、食用のサツマイモの花にお目にかかることができた。同じ市民農園のほかの区画だ。 たった1輪ではあるが、これは紛れもなくサツマイモの花。他人様の区画なので中に入ることはできなかったが、ともかく確率はかなり低いものの、神奈川県でも食用のサツマイモの花が開花することが分かった。 ところで、前回の日記では、イポメア・ダークブラウンに種子ができることを期待するようなことを書いたが、残念ながらサツマイモは自家不和合性、つまり自分の花粉では結実しないため、他の品種の花粉が必要なのだ。私の区画では毎日多数の花が咲いているのだが、今のところ結実した様子がない。もしもその区画の借主の方がおられたら花粉を分けていただきたいところだが。虫が花粉を運んでくれて結実するのではないかと厚かましい期待を抱いている・・・。

2013.10.06

コメント(0)

-

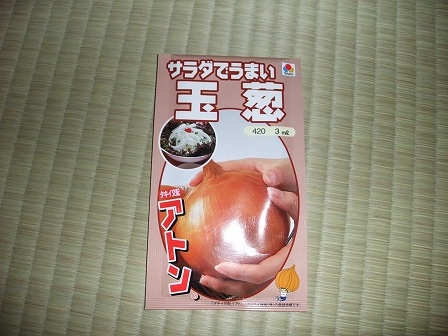

この秋のタマネギの顔ぶれ 2013 一品種追加

9月8日の日記で、今年種子を蒔くタマネギの品種を紹介したのだが、その後、思わぬハプニングがあった。まず、9月初頭に第一陣の種子を市民農園の畑に蒔いたのだが、その直後にバケツをひっくり返したような大雨が降り、種子がかなり流されてしまった。そして、第二陣の種子も、またもや台風による大雨によって種子が流れてしまった。今年新たに借りた市民農園は、どうも大雨が降ると畑がかなり冠水するらしい。これは誤算であった。もはや今年は市販の苗を買うしかないのか?と思ったが、「種子から派」の私としては、極力自分で苗を作ることにしており、特にタマネギに関しては他人様が作った苗を買うのはプライドが許さない(笑)。 しかし、タマネギは他の作物以上に播種時期が非常に限られている作物なのだ。一般的に、収穫時期が早い品種ほど播種時期も早く、収穫時期が遅いものは播種時期も遅くなるが、それぞれに適した播種時期に種を蒔かないと良質のものが採れない。そして、もはや今の時期になると、極早生や早生系統はもう蒔けない。こうなると中生以降の品種を蒔くしかない。というわけで、追加で選んだのがタキイ交配の「アトン」である。 実はずっと前から作ってみたかった品種の一つだ。タキイのサイトによると、普通栽培で1球平均が350g、大玉栽培で600g程度になるという大玉種だ。10月1日から4日にかけて播種を完了したが、実は一般地ではこの品種にとっては微妙に播種時期が遅い。ただ、今回は畑ではなく自宅で鉢に種子を蒔いたので、苗の出来栄えが良いのではないかと期待している。 なお、この品種は、2006年にタマネギ栽培を開始して以来、初のF1種である。別にF1を避けていたわけではないのだが、固定種の方が種子が割安で量が多いので、いつも固定種を選んでいた。ただ、F1種は種子が割高ではあるが、家庭菜園としては程よく量が少ないという利点(?)もある。で、今回買ったこのアトン、種子はすべて蒔き切った。来年の春には大きなタマネギがたくさん畑に並ぶのを期待している。

2013.10.05

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 花のある暮らし・・・

- 川柳読んで笑ってね! 第786回

- (2025-11-26 05:48:33)

-

-

-

- バラがすき!

- Florence Delattre フローレンス・デ…

- (2025-11-25 06:41:54)

-

-

-

- どんなお花を育てていますか?

- キンモクセイ

- (2025-10-20 19:00:03)

-