2019年07月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

土用の丑の日

土用の丑の日は鰻。以前から気になってた静岡にしかない鰻のお店「うな政 富士本店」に行ってみました。 お店からはモクモクと鰻を焼く煙といいにおい。ガラス越しに焼いている姿が見られます。お昼のピークをとっくに過ぎた時間でしたが、土用の丑の日ともあって、お持ち帰りの注文が殺到しており、店内分とテイクアウト分の両方分を黙々と蒸して焼いてタレにつけまた焼く。の繰り返し。見ていて気持ちがいいぐらい段取り良く手際よく用意されていた。手際よさは大阪でも通じるぐらいのスピーディーさ。無駄がなくGoodです。そうこうするうちに「うな重」がやってきた。 ふわふわ~。大阪にいるころから、鰻は関東流の蒸したふわふわの鰻が好きなんです。お昼の鰻に満足していたが、偶然にも夜にお隣さんからお裾分けに鰻をいただいた。わ~い ありがたや~。 写真撮る前に一部調理してしまい、あっ!と思ったがまだ半分残っている間に写真。一応、もらった状態で袋に戻しました。(笑)本日は鰻尽くしで嬉しいです。ウナギは栄養価が高く、疲労回復や食欲増進に効果的な成分が多く含まれています。ビタミンA・B群が豊富に含まれているため、夏バテ防止にはピッタリの食材。元々は、冬の鰻よりは夏の鰻は味が落ちることから、売れ行きが減るので、江戸時代の鰻業者が仕掛けた風習であったようですよ。

2019年07月28日

コメント(0)

-

台ヶ原宿と穴観音

尾白川渓谷を堪能後、すぐ近くの【台ヶ原宿】をちょろっと散策。江戸から数えて40番目宿場。日本の道百選・旧甲州街道沿いに立ち並ぶ名所めぐり。【問屋場】 人馬継ぎ立ての駅務を行う事務所。貨客の多いときは旅籠としても利用されていた記録もあるようです。【北原家住宅 四棟】県指定有形文化財 建築年代は、天保年間(1830~43年)から嘉永7年(1854年)にかけて完成。寛延3年(1750年)大中屋という屋号で酒造りを創めたと伝える。 奥座敷と中の間の境の欄間装飾は「竹林の七賢人」の彫刻で、酒名「七賢」の由来とされる。 敷地内には、市の自然や里山整備、環境保全を次世代に引き継いでいくため1L当たり20円程度の「北杜市環境保全基金」の協力金で白州の水がいただける場所や「醸造用水源泉」「辨財天」「洗心の池」なども見学できました。そして、ずっと行ってみたかった【金精軒】 よりにもよって、本日は定休日。ガーン どおりで通りに人がいないはず。先に立ち寄った山梨銘醸の大吟醸の酒粕を使った「大吟醸粕てら」買って帰りたかった~。お茶もしたかった~。 仕方ない。早々に引き上げます。 甲斐駒嶽、町の鳥:カッコウ、町の花:シャクナゲ、町の木:マツのデザイン。白州(北杜市)へ向かう道中(韮崎市)で見つけたデカ観音を目指し、立ち寄ってみます。【仏窟山 雲岸寺】 寛正5年(1464年)2月 弘法大師遊化の遺跡として霊場窟観音を守るべく大師の法流をくむ祖慶和尚が開基した真言宗の道場。のちに(元和元年(1615年))曹洞宗に改める。仏窟山という山号だけあって、七里岩の南端の岩崖絶壁に洞窟があります。通称「穴観音」 向こう側へ通り抜けられそうです。後で抜けてみます。これは懸造りと呼んでもいいのでしょうか? 「千体仏(千体地蔵尊)」 寛文7年(1667年)にすべて安置。必ず一体は参詣祈願者の目と目が合う千体仏。「弘法大師御尊像」 天長5年(828年) 僧空海(弘法大師)が当地の平安を願い御造りになられた石像「窟観音本殿」 「窟観音本尊聖観世音菩薩」と地獄の裁判官である「十王尊」、「心鏡」がありました。さてさて、先ほどの洞窟を抜けてみましたら、横側から入れる入口にでてきました。 山手の上には行きに見つけたデカ観音が。 上まで登ってみます。 「平和観音」身長16.6m(台座を加えると18.3m)顔:2.6m、体重:305t高台からは、韮崎市の街並みが見渡せました。寺の境内には灯篭下に猫ちゃんの住処。 そして、めちゃデカ黒アゲハがお水を飲みにやってきていました。 市の鳥:チョウゲンボウ、市の名所:甘利山のスズラン、市の花:レンゲツツジ韮崎市の市章:カタカナの「ニラ」の文字 が描かれています。尾白川渓谷が思いのほか早く終わったので、まだまだ時間たっぷりのお昼過ぎ。ですが、翌日は仕事な為、早々に家路につき体を休める事にします。堪能。

2019年07月25日

コメント(0)

-

尾白川渓谷

朝4時起き、おにぎり作ってお茶の用意をし、朝ごはんを食べて出かけるのは富士市から約2.5~3時間の距離にある白州。【尾白川渓谷(おじろがわけいこく、おじらがわけいこく)】 駅ではなく、「道の駅はくしゅう」にあった看板です。南アルプスユネスコエコパークに指定されている山岳地帯の一つ「甲斐駒ヶ岳」「山梨百名山 【南アルプス山系】」の一つでもあります。 ここに源を発する尾白川は、何年もの年月を花崗岩を潜り抜けて流れてきています。渓谷道沿いには、様々な滝や淵がありハイカーに人気。(日本名水百選 尾白川)建 御雷神(タケ ミカツチノカミ)から生まれた白馬、白黒で尾が白い神馬が住む霊境を源とする川であることから「尾白川」と呼ばれているとか。こちらでは事故が多いので念のため、登山届を提出しておく。 そして、登山前に安全を祈願し「竹宇駒ケ岳神社」を参拝。 参拝後、5名以上は通行できない吊り橋を渡り、いざ渓谷へ。 尾白川渓谷は川沿いを通行します。【千ヶ淵】 千ヶ淵 界隈の滝を見た後は一般登山道へ戻ります。ひたすら上り?のような階段を上ります。 途中、真っ赤な岩肌の上を流れる滝が見えた。 木の根道をひたすら上る。 道中、木々の間から見える滝を見つつ、 鎖を持ちながら進む。と、とても立派な名もない滝に出くわした。 右側の巨岩に人の頭ほどの大きなハチの巣が見えたので、蜂に出くわす前に退散します。 次々に立派な滝が現れ、名がないのが本当に惜しい。 木で判り難いですが、尾白川渓谷にある岩は全体的に巨岩。なので流れ落ちる滝の落差はかなりのもの。 そうこうするうちに【旭滝】に到着。 真っ白な砂浜の横を静かに流れる川。 その奥に横側からダイナミックに流れ落ちる旭滝。岩肌が濡れていて滑りそうになるので、あまり近づけません。ツルッといくと、間違いなく川ボチャです。朝早く登ると太陽の光に映えて滝しぶきは七色の虹となり、滝はコバルト色に輝く。その昔、女行者が住んでいたが戦後いずこにか立ち去ったとも云われる神秘な滝。と、説明書きがあった。あちこちに「滑落注意 死亡事故発生」の看板。この辺りは川べりではなく横は急な岸壁。 こちらで2017年の子供の日に小学生の男児が無くなる悲しい事故があった。男児滑落の尾白川渓谷、北杜署救助隊が点検 人気のコースに潜む危険(2017.5.20産経ニュース)以前からも事故は相次いでいたようだが、この事故を機に北杜署、山岳救助隊員、等らで危険個所の調査が行われ、安全対策の徹底を市に要請し、復旧作業が開始された。最初の見どころである「千ヶ淵」より先は通行止めとなっていた登山道も、平成30年7月20日(金)に復旧作業が完了し、通行可能となりました。とはいえ、危険個所の登山道が広くなる訳でもなく、かなり狭い。【百合ヶ淵】 面前にそそり立つ巨大な屏風状の岩が「グドバ岩」。グドバって何?どこの言葉??意味は?野猿のホームグラウンドでもあるようです。出会いませんでしたが・・・。通行定員2人の橋を渡り上へ上ると ロープでこの急な岩場 兼 木ノ根を上ります。 登り切ったらすぐ【神蛇滝(しんじゃだき)】百合ヶ淵で深い眠りにさせれた行者が目を覚ますと枕辺に龍が現れ「この石を渡り前を見なさい」といったので、その通りにしたらそこには美しい三段の滝が現れた。という。 木の幹に見えますが、手前のは岩です。岩の向こうに立派な滝が見えます。 岩と岩の間を木でできた橋を渡り、向こう側の岩へ渡ります。 素晴らしい めっちゃ感動。 疲れ吹っ飛びます。三段爆とのことですが、上に3つ滝つぼがあり、その下をさらに流れ落ちてるので、本当は四段爆なんだろうなぁ~。上級者はここから約50分かけて先へ行くと「不動滝」へ行けるようです。そのさらに奥の「錦滝」へは崩落の為、通行禁止のようです。私たちは ここから尾根道を利用し戻ります。帰りは比較的平坦な道が続くので、かなり楽々。西沢渓谷に似た感じ。 ラッパの形のキノコがありました。ウスタケというようです。毒キノコらしい。登山がご趣味の元皇太子殿下(現天皇陛下)も平成2年の7月に白州町から御入山、黒戸尾根経由、七丈小屋で宿泊、甲斐駒ケ岳頂上にお立ちになり、駒津峰から仙水峠を経て栗沢山に登頂、下って長衛荘に宿泊、仙丈ケ岳に御登頂されたそうです。楽々な尾白川渓谷ではない本格的登山です。すごい体力ですよね。尾白川渓谷は、ずっと行ってみたかったが台風だの事故だので、延期が続き、3年越しにようやく実現。 往復 約2時間半弱 めっちゃ良かったです。

2019年07月25日

コメント(2)

-

静岡おでん

所要があって久々に静岡市へ出向いたので、ランチ時に開いている『静岡おでん』を食べに行ってみました。「静岡おでん」は何軒か並んでいるおでん屋さんを梯子しながら飲み歩く。というのが通常のようですが、ここは昼間に食べれるお店として昨年6月末にOPEN。駿府城公園に昼間営業のおでん屋さん。(2018年6月29日 @S 静岡新聞 SBS)【おでんや おばちゃん 駿府城公園店】 実はニュースだと駿府城公園内だし、屋台かも・・・。雲行き怪しいけど心配。と思っていたが、ちゃんとした店舗でテーブル席もあってホッとした。テーブル席から店内の様子を。 早速メニューの中から色々チョイス。 左から、しのだ巻き、ふわ、静岡らしく黒はんぺん、大根。静岡おでんの特徴は、カツオと青のりが混ざった粉をかけるのが特徴です。 実は「ふわ」と「しのだ巻き」は初めて食べる。名前だけでは判らないが、英語の説明書きがあるお陰で解りやすい。「ふわ」は牛の肺。モツ類かな?「しのだ巻き」は薄い揚げ豆腐の練り物のようです。黒はんぺんは静岡独特かな? 一般的な白いフワフワのではなくサバやイワシのすり身です。 メニュー内の「がつ」も聞いたことないけど、英語によるとブタのお腹のようです。ここで壁に貼っているメニューに注目~!! 下段の左から4番目「駐車違反 15000」とな。めっちゃ大阪ノリ。(笑)公園内なので当然ながら車は入れないよ~。怪しい雲行きのせいで、徳川家康の銅像がシルエット状態。(笑) ようやく静岡市内の静岡おでんのお店に行けました~。ちょこっとランチ堪能しました。もちろん、この後お茶しましたよ。

2019年07月22日

コメント(0)

-

日本三大名瀑 袋田の滝

福島県から移動し、茨城県にある久慈川の支流の一つ、滝川。その途中に流れ落ちる「生瀬滝」と日本三大名瀑の一つ「袋田の滝」へ。「袋田の滝トンネル」を通って滝へと向かいます。 途中、恋人の聖地がありました。 最近はどこでも恋人の聖地がある気がする。パワースポットばかり行ってるからか?そして、第1観爆台(250m地点)から。 おぉ~圧巻 あまりのデカさに全幅写りきらず。ものすごい大きさの滝でビックリ。 こんなに大きいとは思ってもみなかった。 観爆台から川を覗き見ると、吊り橋が見えたので帰りに寄ってみます。「四度滝不動尊」を拝んでから第2観爆台へエレベーターで昇ります。 エレベーターの高さは44m(ビルの約10階分) 第2観爆台 第3デッキから全貌を臨む。 国指定名勝【袋田の滝】日本の滝100選 落差120m、幅73m 四段爆。四季折々の姿を持つことから「四度の滝」とも呼ばれています。弘法大使空海が四度護摩修行を行ったことに由来するという説も。 幸運のハートがあるらしい。かなりコジツケ感あるんだけど・・・。(笑)あえてハートで囲みません。 見える人には見えるのでしょう。袋田の滝は茨城県北ジオパーク認定ジオサイトです。 場所によっては斜交層理やレキ岩等が見れるようです。滝を堪能し、吊り橋へ向かいます。 吊り橋から眺める袋田の滝もすごいです。 左に見える建造物は第1観爆台です。滝がいかに大きいかが判りますよね。 吊り橋を渡ったところに「月居山ハイキングコース」の看板があり、生瀬滝までのルートが記載されていたので、急な階段を上り行ってみます。 見えてる以上に急な階段が続き、まだまだ上がるの?ってぐらい上ります。「天狗岩」 判り難いですが、岩の真ん中から天狗の鼻のように突き出てます。天狗が滝見をしたところ。という伝説があるようです。どんどん上っている途中に、木々の隙間から袋田の滝の一部が見えます。 ここは袋田の滝のてっぺん辺りだろうか? そうこうするうちに、生瀬滝展望台に到着。国指定名勝【生瀬滝】落差約15m、幅約27m 袋田の滝から約200メートル上流に架かる滝。奥の滝とも呼ばれます。展望台からは滝まではかなり離れており、ズームしました。袋田の滝が凄すぎて、落差15mもあるのに かなりちっさく感じますね。いやぁ~。生瀬滝までひたすら急な上りなので、かなり疲れました。袋田の滝、めっちゃ良かったです。日光の「華厳の滝」、熊野の「那智の滝」、奥久慈の「袋田の滝」 日本三名瀑、コンプリートしました~

2019年07月17日

コメント(2)

-

日本遺産 安積開拓発祥の地:郡山市

3日目の観光最終日は、安積開拓発祥の地:郡山市の日本遺産の一部を巡ります。明治維新後、猪苗代湖の水を治め。米や鯉など食文化を一層豊かにし水力発電による紡績等の新たな産業の発展をもたらした「安積開拓・疏水開さく事業」その安積(あさか)開拓発祥の地で4つの建造物が巡れる『郡山市開成館』へ行くも、開館の1時間ほど早く、まだ開いてなかった。今後の予定も考えると、1時間も時間つぶしできないので、外から眺める。【安積開拓官舎(旧立岩一郎邸)】市指定重要文化財明治7年(1874年)築。福島県開拓掛(かかり)職員用官舎【安積開拓入植者住宅(旧小山家)】市指定重要文化財 明治15年(1882年)愛媛松山から移住した開拓者の住宅敷地内には郡役所の前身である区会所【開成館】や【安積開拓入植者住宅(旧坪内家)】などもあり、外からは覗き見できなかった。見学できず残念。近くには開成山地域の開拓が行われた際に、灌漑用の池として造成された【五十鈴湖】 【旧福島県尋常中学校本館(現 安積歴史博物館)】重要文化財、近代化産業遺産 明治22年(1889年)築。木造洋風建築。 10時の開館より少し前だが、入館させてくださいました。ありがたや~。 特に「講堂」は見どころ らしいです。 講堂のシャンデリアの天井部分が校章のレリーフです。写真が小さくて判り難いかも。博物館の右側の桜のマークです。 昭和48年3月まで実際に使われていた教室の様子。机と椅子が木製だが、基本は今も変わらない。 バルコニーからは向かい側のお寺が見えました。 各教室では色んな歴史的な展示がされており、堪能させていただきました。【安積疏水麓山(はやま)の飛瀑】登録有形文化財 第07-0065号 明治15年(1882年)安積疏水の開さくにおける分水路の改作により、分水路を取水口として郡山方面に導水(注水)するため、疏水路郡山支線の一環として建造された人工滝です。麓山、てっきり山麓(さんろく)と思い込んでいたら真逆。しかも「はやま」って読めないなぁ~。パソコンで「はやま」と入力したら普通に出るので、一般的なのかぁ~。と勉強になった。【郡山市公会堂】登録有形文化財 第07-0064号 大正13年(1924年)市制施行を記念し建造。 国会議事堂を設計した矢橋賢吉監修、オランダ・ハーグの平和宮などを参考に設計。他にも沢山の日本遺産があり、郡山駅から歩いて街なかを日本遺産散策できる立地がGood!ですが、見学場所によっては完全予約制の所もあり、予めの確認が必要。時間もね。詳しくは『安積開拓 38の構成文化財』をご覧ください。今日は昨夜の雨上がりで特に蒸し暑く、ちょろっと散策しただけで既にバテそうです。街なかちょろっと散策を早々に切り上げ、次なる目的地へ移動します。移動時にお昼時ということもあり「道の駅たまかわ こぶしの里」に立ち寄ってみた。 「さるなし」の産地らしく、さるなし商品が色々と売られていました。 両方買ってみました。こちらの「さるなし」商品「さるなしロール」に「さるなしワッフル」が既に売り切れ。 よっぽどの人気商品と見た。「さるなし」とは・・・キウイフルーツの原種で「コクワ」とも呼ばれています。ビタミンCがレモンの10倍、亜鉛・ビタミンB1も豊富。美容、整腸・補血作用、滋養強壮、味覚障害予防などの効能あり。味はキウイというより梨に近い気もします。ちょっと喉の奥の方でイガイガ感を感じるかな。お昼時とあって、地元の方がどんどんやって来る人気の道の駅。 理由は手打ちそばのようです。手打ちだけあり、おそばが美味しかった~。「おろしそば」これに「蕎麦湯」まで出てきて、本格的。その辺のお蕎麦屋さんにも引けを取らない出来なのに、650円はかなりのお値打ち。 食後のデザートに「揚げそば饅頭(二個)」200円 を。そば粉はさほど感じないが美味しかった。ちょっと辺鄙な場所ではあるが、個人的にお気に入り。お薦めです。

2019年07月17日

コメント(0)

-

福島の宿

今回、お世話になった旅館は洞窟から近い所でアクセスのいい所ないかな~。と、Google map上で見つけたホームページのないお宿。『鳩屋旅館』 元々は食堂だったお店から旅館に転身し、約60年。予約の際、「ホテルみたいな立派じゃなく古いとこよ~」と念押しされる。至れり尽せりでゴージャス大好き派と、アットホーム大好き派に分かれるが、私は後者。願ったりかなったり。 合宿っぽいお部屋で、アットホーム感満載。物干しが沢山あって助かる~。実際、入水鍾乳洞で湿った衣類を沢山干せたので本当に助かりました。ダイバーはこういう民宿系に泊まる事多々。なので、こんな感じが大好きなんですよね~。今回の旅では、こちらで2連泊させていただきました。1泊目のご飯(朝、夕) 何気に福島のご当地料理がさりげなく入ってます。豚カツを煮込んだ「煮込みカツ」に朝食に「いか人参」登場。2泊目のご飯(朝、夕) 両日ともボリューム満点で、食べた後まっすぐ歩けない程 満福~。(笑) 福島県の牛乳「酪王牛乳」も飲ませていただきました。 乳脂肪分 3.5%以上だが、飲んだ後がさっぱり感で飲みやすいです。漫画「いちえふ」で紹介されていた県民フード?の「酪王カフェオレ」は飲んでみたかったが、スーパー、コンビニに行かなかったので飲まずじまい。 「いちえふ 福島第一原子力発電所労働記」http://archive.is/f4BEB 多少の脚色はあるかもしれないが、作者本人が福島第一原発作業員として働いた実体験を描いているコミックであり、メディア等で語られる偏った報道よりはほぼ真実を伝えてくれている気がする。個人的にはかなりお薦め。<マンホール> 左:ウグイス、ツツジ、イチョウ 右:ツツジ田村市では5月頃、「阿武隈高原中部県立公園 高柴山」がツツジで満開になるそうです。入水鍾乳洞 駐車場にあるご当地マンホール マンホールには星の村天文台と現地の看板灯?が描かれています。 2日目の夜中(0時25分ごろ)、震度3の地震があった。震源地は福島県沖。地震、何度体験しても慣れないなぁ~・・・。「阪神・淡路大震災」以降、大型トラックが通った際の大きな揺れでさえビクビク。さすがに、今では何ともなくなりましたが、これ慣れるのに10年以上かかった軟弱者です。今回お世話になった大越町は違いますが、福島第一原発から半径20キロ圏内の田村市都路地区の一部も平成26年(2014年)に避難指示区域の解除がされた。田村市も随分、人が出て行ったそうです。今回、何も考えずにやってきたが、時期が早ければ通行できなかったかもしれないなぁ~。と感慨深いです。お宿の皆さん、ありがとうございました。

2019年07月17日

コメント(0)

-

奇岩 きのこ岩

念願の洞窟巡りが終わり、まだまだ時間もたっぷりあるので、明日観光予定の奇岩を雨が降ってない間に巡っておこう!と向かったのは郡山市の『浄土松公園』 この公園内に陸の松島といわれる奇岩【きのこ岩】が存在します。きのこ岩へ向かう途中、顔のような岩に遭遇。 自然? 誰かが掘った?? 巨岩の出現でそろそろか?と思いきや意外に遠い。公園というより小山。ちょっとしたハイキング状態。といっても5分程度なんですけどね。 ようやくキノコの形の岩が見えてきました。 正面から。東日本大震災により、岩の一部が崩壊したらしい。現地看板の写真と実物を見比べると、よくわかる。 ここも。 にしても、エリンギっぽいですね。福島県指定名勝天然記念物です。 誰かの家のようです。コロボックルでも住んでそうですが、実はこの岩、私たちの何倍もの大きさで巨岩です。周りには松の緑が点在するので、その様が松島に似ているらしい。行ったことないので、「ふ~ん。そうなんや~。」 という感想しかないんですけどね。どちらかというと、行ったことないけど「カッパドキア」と言われたほうが解る気がする。たっぷり鑑賞したので戻ります。帰り道、知らない間に違うルートに行ったみたいです。「高ぼっち」からの眺め。 公園というより、完全に山ですよね。ところどころにユリが咲いていました。 2日目の洞窟、奇岩巡り堪能し、宿泊先へと戻ります。

2019年07月16日

コメント(0)

-

福島 洞窟巡り2 入水鍾乳洞

いよいよ、2002年8・9月合併号「JAF Mate」に掲載された洞窟。 本当は内容を大きく載せたいが、色々な問題もあるので、小さく掲載させていただきました。この絵がわかりやすく、可愛くて魅了された。17年前からず~っと行ってみたかった念願の洞窟【入水鍾乳洞】へいざ 門から洞窟入口までの紫陽花ロードがきれいです。 川 内までもこんなに!! 「入水鍾乳洞」この日の洞内温度:10℃でした。 昭和2年(1927年)発見。発見当初は「滝根不動洞」と称されていました。滝根カルスト台地の東側を流れる早稲川の水が台地の下に伏流し、結晶質石灰岩を溶かしてできた洞窟の全長は約948m。 Aコース150m。Bコース450m。Cコース300m(要予約)。と3つのコースに分かれており、Aコース+Bコースの600mに臨みます。入洞早々に「不動滝」 近すぎて滝の全景撮れないので貼り合わせてみました。(^-^;うつくしまの音三十景「地下水の滝の音」に認定されているようです。 当時は水の飛沫に濡れながらはしごを登って入洞していたそうです。現在は鉄板で階段も整備され、水から遮蔽されており濡れることはない。 それがここかな??ネーミング通り水の中を歩くので、濡れてもいい恰好とライト必須。 Aコースはライト点灯しているし、水もまだまし。 だが、一部この通り。はっきり言って普通の格好をしたご年配の方々にはキツそうである。 そして、いよいよBコースに入ります。いきなり水浸し。そして、一部ライト点灯している箇所もあるが、基本真っ暗。 ジャブジャブ行きます。当然ながらAコースより見応えたっぷり。 しかし通路が細い。 先に入洞された方が戻ってきました。しかもライトじゃなく手にロウソク。 通路が細いので、すれ違い必死。ロウソクはかなりキツイですね。四つん這いになる箇所があるそうなのだが、ロウソクどうしたんだろ?? こんな感じで小さな穴に入ったりするので、当然、滑り止め付きの超グリ手袋必須。 それにしても両側の壁がすばらしい。ほとんどこんな感じが続きます。そして、「胎内くぐり」。 かなり低い位置。ここが四つん這いで入らないといけない場所のようです。 隙間が細すぎる場所です。まず頭から入って体を横滑りさせて入る。どちらかというと固太り?がっしりタイプだが、問題なくスルリとイケた。本当です。(笑) この写真でわかるでしょうか?ほとんど中腰で進むので疲れます。 もちろん、まっすぐ立って進める場所もありますよ。そして、またもや「第二胎内くぐり」。さっきより超低いです。尻ぽちゃしました。 でも綺麗です。 そんなこんなでBコース終点の「カボチャ岩」。 Cコースは案内人なしでは入洞できません。(要予約) Cコースの入り口を柵越しに見えます。 まだまだ中腰体勢が続きそうです。Bコースの途中から、すでに「終点まだかなぁ~」と思い始めていた私。とりあえず写真撮りながらですが、まだ30分。でも中腰で疲れるからか、長く感じる。ここから折り返します。 戻りは戻りでまた違った景色が味わえるのがいい。が、早く中腰から解放されたい一心。Aコースまで戻ると立って歩けるのでひたすら戻る。 出口に来ると「喜びの窓」と記されており、すごく納得。 発掘者にとっては本当にもっと感慨深いはず! この時点で1時間。案内板通りでした。ここから歩いて3分の場所にある厚生年金・国民年金積立金還元融資施設「星の村ふれあい館」 で使用できる入浴割引券(大人400円 → 200円)をいただいたので、体をほぐします。 ついでに食事も。 入水鍾乳洞内にも流しそうめんのお店があったが、冷えた体には温かい物を。思いのほか、ぶるぶるではないんですけどね。施設内にはご当地デザインのコカ・コーラがありました。「会津デザイン」 スリムで量も少ないのに150円ってぼったくり~!!入水鍾乳洞へ行かれる方は、水着、ラッシュ、トレンカ(マリンカ?)、マリンブーツ、超グリ又は軍手、レインコート。と完全武装で臨むべし。真夏の暑い時季はレインコートは要らないかも。忘れてはいけない!ヘッドライト又は水陸両用ライトなどのライト必須。(券売所で ろうそく、合羽、ゴムぞうりなどがレンタル可です。)説明によると、水に入ったら10分は冷たく痛いがその後感覚が無くなるから我慢。とのことでしたが、マリンブーツ最強痛い感覚がなかったのがありがたい。持ってる方はお薦めです。長年の夢がようやく叶いました~

2019年07月16日

コメント(0)

-

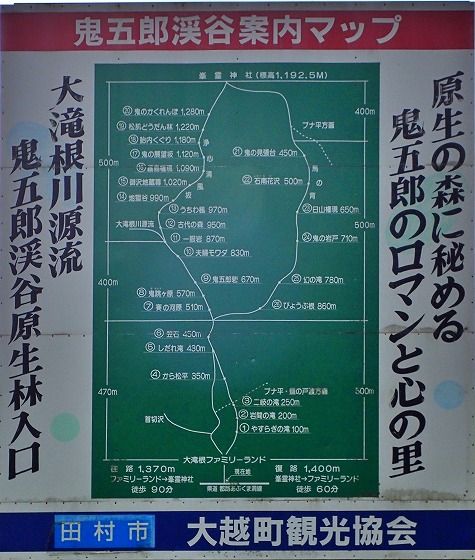

福島 洞窟巡り1 あぶくま洞、他

2日目の福島は、念願の洞窟巡り。と、その前に晴れてる間に【鬼五郎渓谷】でちょろっと滝巡り。 廃ホテル「あぶくま高原ホテル大越温泉健康ランド」前が登山駐車場となっているようです。 大滝根山水にて心身を清め登山安全祈願した「霧島権現産姿神様」と「禊場」もあり。 寛文3年(1663年)湯殿山権現を大滝根山に分神お迎えし霧島大権現大神と芳名、鎮座、崇敬。安永2年(1773年)大滝根山件願書によると旧4/8、旧8/8のご縁日に多数の信者に参拝されたよう。 登山道中には廃教会に乗り捨てられた路線バスなども見受けられた。「鬼五郎渓谷→」の看板に従い、本ルートを右折する。「あぶくま高原ホテル」の所有かな?かつては釣りを楽しめたであろう池を横目に 渓谷に入ります。というより川沿いを道なき道を歩きます。①「やすらぎの滝」かな? ②「岩間の滝」かな?岩の間流れてるし・・・。 ③「二岐の滝」は?? ネーミング通り二岐に分かれてると思う。不明④「しだれ滝」かな? 草や木々で覆われていて、道が整備されていないので、無理をせずここで戻ります。ちょろっとの距離なので知れていますが、荒れていてよくわからんかった。山頂への道は整備されているようでした。早々に後にし【あぶくま洞】へ。 洞窟へ行く前に「阿武隈神社」を参拝します。 奇岩横にある神社と阿武隈観世音菩薩。観世音菩薩が見れなかった・・・。 ラベンダーの花が満開の斜面を眺めつつ受付へ。ラベンダー、本当にいい香りでした。 受付で予め購入しておいたチケットを提示(200円割引) 外気温:19.7℃、洞内温度:10.4℃ の洞窟へいざ入洞。 発見時の入洞やら「妖怪の塔」など見どころいっぱい。 途中で+200円で「探検コース」へ行けるので見どころ沢山あるみたいなので行ってみた。 有料区間なので、ちょっぴりだけの掲載にしておきます。「地底の精霊」 そして一般コースと合流し、洞窟一番の見どころ『滝根御殿』へ。 高さ29m、長径25m、短径16mのホール360°全体が見ごたえありで、宮殿内のシャンデリアのごとくめっちゃ綺麗です。もう凄すぎてどこをどう撮っていいやら・・・。気になる方はあぶくま洞のHP(こちら)のトップページの360°カメラで見られますよ。「白銀の滝」 「リムストーン」 「月の世界」 あぶくま洞、めっちゃよかったです。 洞窟を堪能した後は、ソフトクリーム。季節限定のラベンダーソフトと山ぶどうソフト ラベンダーソフトは意外にも主張が少ない。に対して山ぶどうソフトめっちゃ美味しかった。私達より先に見学していた小学生の団体さん達はコウモリに出会えたそうです。コウモリに出会えたら幸せになれるよ~。とガイドさんが説明されてました。小学生さん達よかったね。 可愛い。

2019年07月16日

コメント(0)

-

いざ福島県へ

ロードサービスで有名なJAFが毎月発行している「JAF Mate」。 17年前に発行された JAF Mate に掲載された「車で行こう!洞窟めぐり」(上写真)で紹介された福島県の洞窟で、ず~っと行ってみたかった洞窟があり、梅雨明けはまだだが、雨でも行ける洞窟。大阪よりは少しでも北にいる間に行っておこう!と、今回の夏休みは福島県の洞窟巡りを決行することにした。富士市からお世話になる旅館まで、車で移動すること約5時間半。(休憩あり)東京から北はすごく遠いイメージだったが、意外にも、帰阪するのと大差ない時間だったのにはビックリでした。思ったより早く夕方ごろに着いたので、ちょろっと観光します。【磯前神社(いそざきじんじゃ)】 社殿(田村市指定有形文化財)は、山腹の崖地に建ち、社殿の半分を岩山に懸けるようにして造られているため「懸造り」と呼ばれる。社殿への出入りは床下を潜り抜けて前縁に上がる形。 くぐりま~す 途中に洞窟めいた巨岩の割れ目を横目にみつつ 上がります。 たったこれだけなのだが、なかなか楽しい 面白い!! 駐車場からのアクセスも、知れた距離。少し山を登るのかと思ったが楽々。 「絶壁建築めぐり 日本のお寺/神社」 にも紹介されています。(N0.11:P.22-23) 懸造りのお寺/神社は、皆さんも知らない間に行ってたりするかも。関西だと「清水寺」はあまりにも有名。だが、高台感はあるが、崖っぷち感少なく感じるのは私だけかな?個人的には以前訪問した鳥取の「三徳山の投入堂」は崖っぷち感半端ない。(当blog記事参照:三徳山(みとくさん))静岡県は本当に少なく、石廊崎にある「石室神社」のみのようです。(当blog記事参照:金目鯛と伊豆最南端)懸造り神社/お寺 今後も巡りたいですね。そして、宿から歩いて行ける登録有形文化財へ。【旧大越娯楽場(おおごえごらくじょう)】(現 大越町武道館) 第07-0082号 大正15年(1926年)チック。 今 和次郎(こん わじろう)設計。施主:繭生産組合(代表 宗像利吉) 主に繭や煙草の共同集出荷場に使用され、農閑期になると村民のために娯楽施設として映画や講談、演劇などが上演されました。このまま近くの案内板に従い、ちょろっと散策。【円通山 観照寺(曹洞宗)】 天文3年(1538年)瑞長和尚により開山。大越山城主常光の奥方お菊の菩提寺。 ちょうど紫陽花が見頃で本当にきれいです。 こちらのお寺は鐘楼横の大カヤが有名なようだが、カヤよりもアジサイに目を取られる。 あじさいが1か月遅れで見頃ということは、やはり寒い地域なんだなぁ~と感じる。 近くに【見渡神社】があったので行ってみます。 南北朝時代は興国2年(1342年)の鎮座。御祭神:天村雲命同境内には「愛宕神社」も鎮座する。 平安時代初期、延暦3年(784年)の鎮座。御祭神:火産霊命同じ境内に2つもの神社があるのって珍しいですよね。見渡神社が下大越柏原から現在地に移されるまでは愛宕神社の神域だったようです。入口が何か所もあって、色んなところからお参りできるようになっています。 初日はほぼ移動とちょろっと観光。楽しみました。

2019年07月15日

コメント(0)

-

三島市の滝 2選

なかなか梅雨明けにならず、夏とは思えないほどの肌寒さ。富士市は久々に晴天。 近場へちょろっとお出かけに行くのは三島市。【瀧川神社】 祓戸の神である瀬織津姫(せおりつひめ)をお祀りする神社。その昔は民間信仰の場として瀧不動とも云われ、同時に修験者の集まる禊道場でもあった。三嶋大社と同じ頃にできたと思われます。三嶋大社・・・創建時:不詳。奈良・平安時代の古書にも記録が残ります。三嶋大社祭典前日には神職がこの瀧に入り禊をしたと伝えられる。この神社の裏手に流れる山田川に流れ込む滝 この滝の中央に仏像があるらしい。(村上氏寄贈 とのことですが、??)神社の裏手の山田川の中の大きな石に弘法大使がお湯が出る所の目印を付けたと言われている「文字石(もんじいし)」があるようだが、どの石かよくわかりません。このまま次の滝へと移動します。【観音の滝】 「子供の森公園」前の駐車場から数十m(100mもない。)戻り『観音の滝』遊歩道へ。 落差の小さな滑り滝が多いようです。 遊歩道に沿って歩いていくと、ちょこちょこ沢に降りる道ができてるのもいい。しかし、目的の滝に行けず、そのまま道路へ出るルートになっていて、引き返す。トイレ奥に「立入禁止」のたて看板。落石の危険があるらしい。 ここからは何があっても自己責任。ちょっと行って危険そうだったら戻る意向で行ってみます。ごめんなさい。m(_ _)m 良い子は真似しちゃダメです とはいえ、皆さん行かれてるんですね。立入禁止のロープが伸び伸びで・・・(笑) 落石の恐れがあるかもしれない危険な岩はこれかな??砂防指定地の看板から右に戻る感じで行ってみました。ビンゴ三島市川原ヶ谷・大場川支流 山田川上流 落差10m 背面屏風岩らしいのですが、木で全くわかりません。 かなり立派な滝です。流れ落ちる水しぶきに虹がかかっています。 かつては水飲み場もあったんですね。(写真奥) この周りも巨岩が多いので落石の危険はここか?滝を拝んだ後は危険かもしれないので早々に戻ります。自然のキクラゲ?を道中でみつけました。が、安全かどうか不明なので写真だけ。 滝の手前は急な登りあり。軍手等は必須です。腕力や足腰の弱い方には かなり厳しいと思われる。が、私には全く危険な要素を感じませんでした。しかしながら、地震が起こると落石の可能性は大ありです。このままだとせっかくの遊歩道もダメになっていく方向です。こんなに立派な滝があるのだから、ハイカーや観光のために何か対策を考えるべきでしょうね。あくまでも予算次第ですが・・・。久々のお天気で気温もさほど高くないので爽やかなのですが、やはり動くと汗をかきます。家に戻る途中、久々に「ぷらっとパーク NEOPASA駿河湾沼津下り(SA)」へ。 駿河湾の景色を眺めながら「いちごミルクジェラート」 ミルク感が薄いですが、汗をかいた後は さっぱり~。SAには珍しく、B級品の野菜や果物が格安で売られていたので、沢山買って帰りました。ちょこっとお出かけ大満足。

2019年07月10日

コメント(0)

-

2019年7月のほしぞら情報

令和元年7月のほしぞら情報17日 満月/部分月食 南西諸島・九州地方・四国地方(東部を除く)・中国地方(東部を除く)で月入帯食*月入帯食(げつにゅうたいしょく)・・・月食の途中で月が欠けたまま沈んでしまう状態参照:月食各地予報28日~30日 みずがめ座δ(デルタ)南流星群が極大 見頃:極大を中心とする前後6~7日間の夜半過ぎ。 出現:7月12日 - 8月23日 数 :1時間に6個程度 方角:南西・・・全天が見渡せる場所なら、どの方向でも可 月 :8/1は新月で条件がたいへんよく、見やすい山で観察される方は、夏とはいえ防寒対策必須。虫よけ、水分補給も欠かさず ご安全に期してご観察ください。

2019年07月01日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- タイ

- タイ シラチャ駐在10年間の軌跡

- (2025-11-25 07:12:12)

-

-

-

- 旅のあれこれ

- 旅ブログ さんふらわあ ふらの

- (2025-11-25 15:36:54)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月26日 静岡県 静岡市 {イ…

- (2025-11-26 00:00:11)

-