2021年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ベランダだより 2021年7月30日「夏になるとここに来るんです!」

ベランダだより 2021年7月30日「夏になるとここに来るんです!」 「はい、ここに写っているのは、もちろんアブラゼミさんなんです。で、この写真、物干しざおにとまっているかなり巨大なアブラゼミを撮っているように見えるのですが、そうではありません。彼女がとまっているのは網戸です。」 せっかくなので写真を撮ろうと、あれこれ苦心したのですが、まあ、こんな写真しか取れませんでした。 「この天気ですから外は明るくて室内は暗いわけです。室内から写真を撮ると足とおなかとしか写りませんが、外が明るいので向こうを向いているように写ってしまうわけです。」 はい、写真の技術が拙いだけのいいわけです。 一時間ほどそこにいたようです。 ぼくも出かけるので、ガラス戸を締めに行くといなくなっていました。「で、なんで彼女なのかというと、鳴かないんです。今日は同居人が昨日からいませんから、とりわけ静かなシマクマ君家なのですが、気配だけで『なんだおまえは!』だったのです。それから、静かに止まり続けています。だから、一応『サン』づけで呼んでいます。」 ファーブル昆虫記とかお読みになると、鳴くのはオスだけって書いてあると思います。蝉の話は、結構アワレで面白かったことと一緒に覚えています。「セミが来てたよ。」 夕方、帰ってきたチッチキ夫人に報告しました。「いつものことよ。いつも、そこにとまって、じっとしてんのよ。」 ということだそうです。あのアブラゼミさん、何をしにきたんですかね。 明日も来るでしょうか。夏の「絵日記」でした。ボタン押してね!

2021.07.31

コメント(0)

-

週刊 読書案内 吉村昭「海も暮れきる」(講談社文庫)

週刊 読書案内 吉村昭「海も暮れきる」(講談社文庫) 昔の職場の人や若い本好きの人たちと続けている、一緒に文学を読む集まりの課題になった吉村昭の「海も暮れきる」(講談社文庫)という小説を読みました。俳人尾崎放哉の最後の八ヵ月を描いた作品でした。 尾崎放哉といえば、一般には自由律、字数を定型でこだわらない俳句、の独特な作品で有名な人ですね。 1885年、鳥取に生まれた人で、本名は尾崎秀雄、鳥取一中、一高、東京帝大法学部を出た、当時としては超エリートですが、30代で社会的信用と地位を失い、一灯園をかわきりに、知恩院や須磨寺の寺男として生き延びますが、最後は1926年、大正15年、小豆島の草庵で結核のために41歳の生涯を閉じたそうです。咳をしても一人 この句が、いわゆる、人口に膾炙した代表作のようで、高校の国語の教科書にも出てきます。 足のうら洗えば白くなる とか墓のうらに廻る というのが、ぼくの好きな句ですが、春の山のうしろから烟が出だした というのが、辞世というか、最後に残された句だったようです。 読み終えて、面白かったので同居人のチッチキ夫人にすすめました。彼女はゴロゴロしながら100ページほども読みすすんだところで、ため息まじりに言いました。 「私、もういいわ。なんなん、この人。」 彼女が読んでいたのは、主人公尾崎放哉が、すべてに行き詰まり俳句の伝手を頼りに、小豆島の草庵に転がり込んだあたりのようでした。 「まあ、そう言わんと、もうちょっと読んでみ。吉村昭いう人が何書きたいか、わかる気がし始めたら読めるんちゃウか。そしたら、案外、その、ウットオシイ、主人公に腹立てんと読める思うで。」 結局、彼女は、二日ほどで読み終えたようですが、最後は、さほど腹を立てないですんだようです。 吉村昭は「あとがき」で創作のモチベーションについて、こんなふうに書き残しています。 放哉が小豆島の土を踏み、その島で死を迎えるまでの八ヵ月間のことを書きたかったが、それは、私が喀血し、手術を受けてようやく死から脱け出ることのできた月日とほとんど合致している。 中略 放哉は四十二歳で死んだが、それを私なりに理解できるのは放哉より年長にならなければ無理だという意識が私の筆を抑えさせた。そして三年前、「本」に十五枚ずつの連載型形式で放哉の死までの経過をたどり、二十九回目で筆をおくことが出来た。私がその期間の放哉を書きたいと願ったのは、三十年前に死への傾斜におびえつづけていた私を見つめ直してみたかったからである。(「本」は講談社の雑誌) 吉村昭といえば史実にこだわる「歴史小説」の作家といっていい人だと思いますが、この作品の「面白さは」は、むしろ創作された描写にあると思いました。 放哉は、目を開きシゲを見つめたが、すぐに視線をそらせた。自分には到底言えそうになかったが、厠で座りこんでいた時のことを思うと、頼みこむ以外にない、と思った。 「まことにすまんのですがね、その・・・、折り入ってきいてもらえまいか、と思うのですよ」 「なんですね」 「実に恥ずかしいことなのですが、厠に行けなくなってしまいましてね。それで・・・・」 放哉は、また言葉を切ったが、天井に目を向けると、 「便器を買ってきてもらえないないものでしょうか」と、低い声で言った。 便器を買うということは、それをシゲに仕末してもらうことを意味している。血のつながりもなく謝礼も出していないシゲに、そのようなことを頼むのは不当にちがいなかった。シゲが、そのまま庵から去ってしまう予感がした。排泄物の処理までするいわれは、シゲにはない。かれは目を閉じ、シゲの反応をうかがった。 シゲの声が、すぐに聞こえた。 「なにを今さら水臭いことを言いなさいます。下のものを今日からとりましょうよ。病人なら病人らしくわがままを言って下さいな。」 かれは、胸を熱くした。ふとんの中で、手を合掌の形でにぎった。(文庫P281) 作品の前半は社会的な人間関係に対する、不信と猜疑、わがままと傲慢の経緯が詳しく語られ、放哉の人格的破綻と句作の関係が描かれてきた作品ですが、ついに、虚勢を張って立つこともならぬ病状の窮まりにおいて、作家が「主人公」を救っている場面だと思いました。 引用したこの場面は、さほど上手な描写だとは思いません。しかし、ここで描かれているのは尾崎放哉という希代の俳人の文学的境地ではなく、「死への傾斜ににおびえる」一人の弱者に対する、人間的な救いだと思いました。ここに、吉村昭の「放哉」がいるといってもいいのではないでしょうか。 ぼくは、課題図書というきっかけでもなければ吉村昭という作家を読もうという読者ではありませんが、記憶に残る作品だと思いました。 それにしても、尾崎放哉という俳人、ホント、めんどくさい人ですね。(笑)

2021.07.30

コメント(0)

-

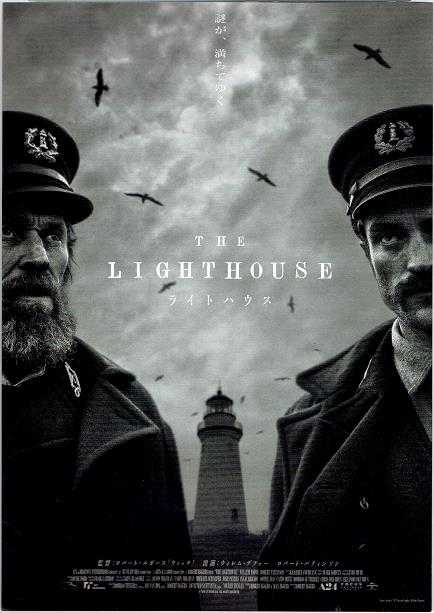

ロバート・エガース「ライトハウス」シネ・リーブル神戸no103

ロバート・エガース「ライトハウス」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブル神戸の春先からの上映プログラムを観ていて、「必ず見る!」 の二重丸を最初に付けた作品のひとつでした。その後、風の噂のように聞こえてくる評判も悪くないようだし、7月後半のプログラムに飛びつくように出かけました。見たのはロバート・エガースというアメリカの監督の「ライトハウス」です。 ひょっとして「怖い」映画じゃないかというのだけが不安で、そこのところは少し構えたのですが、「怖く」も何ともないばかりか、ぼくの「好み」というか、「期待」というかは、見事に空振りでした。 もうそれで、何も言うことはないのですが、ぼくが、この映画がさして怖くないと気付いたシーンは、初めて孤島ににやって来た若いウィンズローが、カモメでしょうか、海鳥と出会うシーンでした。 画面の海鳥は明らかに作り物なのですが、そこから展開する若い男の心象にとっては、彼を攻撃するシンボルのように扱われていきます。人魚が若い男の性的欲望の対象のシンボルのように描かれるのと一対のようなのですが、その二つのシーンを観ていて、「ああ、これが、この男の内面を描く小道具なんだな・・・」 と思ったのですが、そこから映画が秀才の描く、人間の「恐怖」と「葛藤」に見え始めたというわけです。ようするに、理に落ちるといういい方がありますが、そういう感じですね。 そこからは、まあ、粗筋においてということですが、恐ろしいほど予想通りの展開で、「タコ」とか「人魚」とか、灯台の「光源」の仕組みとか、それなりに面白いのですが「作り事」から飛躍する展開も映像も最後の最後に至るまでなかったという印象ですね。 確かに謎だらけなのですが、チラシのキャッチコピーがに書かれている「満ちていく謎」という実感を感じることは、残念ながらありませんでした。 映画を観ていると、こういうことってあるんですね。映像も面白いし二人の俳優の演技もかなりハイレベルで、いわゆる見ごたえ感は漂うのですが、なんか、底が抜けているバケツで水を汲んでいるような経験でした。 なんというか、「頭のいい人」から、思わせぶりに、たとえばムンクの「叫び」を差し出されて、統合失調の症状について解説されて、いや、それは違うでしょ! と言いたいのを我慢したあとで、そのことをくよくよ考えこんでいるような帰り道でした。いやはや、参りました(笑)。監督 ロバート・エガース脚本 ロバート・エガース マックス・エガース撮影 ジェアリン・ブラシュケ美術 クレイグ・レイスロップ衣装 リンダ・ミューア編集 ルイーズ・フォード音楽 マーク・コーベンキャストロバート・パティンソン(イーフレイム・ウィンズロー)ウィレム・デフォー(トーマス・ウェイク)2019年・109分・R15+・アメリカ・ブラジル合作原題「The Lighthouse」2021・07・26-no68 シネ・リーブル神戸no103

2021.07.29

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年7月24日 「オバーチャン家で花火じゃ花火じゃ!」

「オバーチャン家で花火じゃ花火じゃ!」徘徊日記 2021年7月24日 西脇あたり いつもの年は、8月のお盆前後に行くのですが、今年はヤサイクンのお仕事の都合が合わないとかで、この時期になりました。 神戸を夕方出発して、西脇についたころは日も暮れつつありました。 播州の夏の夕暮れです。ほんのり夕焼けしている西の空に飛行機雲が鮮やかでした。夕食をオバーチャンと一緒に食べて、いよいよ恒例のお庭花火大会です。 火が怖かった、末っ子のクルチャン姫も、両手に花火をもって立てるようになったようです。そういえば1年生になったんですよね。「燃える女の肖像」ならぬ「燃える少女の肖像」ですね。 三姉妹、仕切っているのは6年生のコユちゃん姫です。ガールスカウトとかに行っているらしく、火の扱いも手慣れたものです。 足元に、新型ねずみ花火をぐるぐるさせながら手には別の花火です。妹二人は、足元のねずみ花火が苦手です。 次々と点火していきます。手慣れたものです。 ホタチャン姫も、二刀流で参加です。彼女は「暗い」のはこわいようですが、花火は大好きなようです。 若い方のオバーチャン、チッチキ夫人も線香花火で参加ですね。なんだか、いかにも、腰の曲がったオバーチャンスタイルですが、腰をかがめているだけで、ずっと腰が曲がっているわけではありません。 けっこう高くまで火花を噴き上げる花火もありますね。スマホのカメラもデジタル・カメラも、思ったように写してくれませんが、偶然、写った写真でも、花火は花火で、いいものですね。 ピンぼけですが、「夏の思い出」ポクっていいですね。 例年は、夏の終わりの雰囲気でしたが、今年は夏の始まりですね。コロナ騒ぎで落ちつきませんが、子供たちの夏休みは始まったばっかりです。明日はプールに行くそうです。ボタン押してね!

2021.07.28

コメント(0)

-

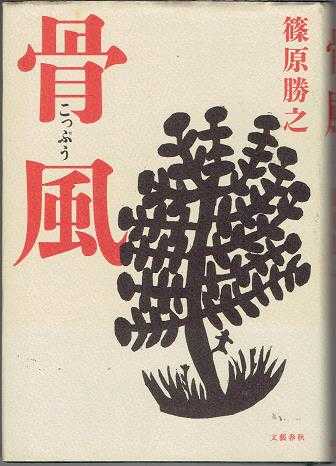

週刊 読書案内 篠原勝之『骨風』文藝春秋社

100days100bookcovers-no56 56日目篠原勝之『骨風』文藝春秋社 SODEOKAさんの「ペルソナ」、KOBAYASI君の「TOKYO BAY」、DEGUTIさんの「ヴェネツィアの夜」、写真集が続きました。 「鬼海なんて名前は一度出会えば・・・」 というKOBAYASI君の言葉に相槌を打ちながら、我が家の書棚に「世間の人」(ちくま文庫)なんていう文庫版の写真集があることなんて、すっかり忘れているのだから話になりません。 図書館の仕事をしていたときにも、写真の好きな同僚のために様々な写真集を書庫から引っ張り出したり、新入庫したりして、いろいろおしゃべりしていた中に奈良原一高さんの写真集もあったはずなのですが、写真家の名前なんて、「ああ、そんな名前もあったなあ」 という感じで、困ったもんです。 というわけで、ちょっとエリアを変えたいのですが、塩野七生とかヴィスコンティとか、なかなか魅力的な名前も出てきましたし、ああそうだと思いついたのがヴィスコンティの「家族の肖像」でした。「よし、それで行こう、あの人の「家族の肖像」があるじゃないか」 と思い付いたのが、保坂和志の「カンヴァセーションピース」という小説ですね。 ところが、この所よくあることなのですが、探し始めるとないのです。保坂和志の小説の山を探すのですが、「カンヴァセーションピース」だけがない!この間なかった「朝露通信」は二冊に増えているのに。 そして、なぜか、保坂の本の山の一番下でひっそり埋まっていた、このお宝を発見したのでした。篠原勝之「骨風」(文藝春秋社)です。 写真家の文章というのなら「ゲージツ家の小説」 で行けるじゃないか。まあ、前回、ピアニストの小説だったわけで、ちょっとパターンは似てますが、これは、これで、どうしてもお読みいただきたい作品です。 篠原勝之という人は「クマさん」という愛称の方が有名な「鉄の彫刻家」ですが、唐十郎の赤テントの初期のポスターの描き手だとか、赤瀬川原平や南伸坊のお仲間という方が通りがいいかもしれませんね。 上に貼ったのは、内モンゴルの草原の「天外天風」という篠原勝之さんの鉄の彫刻の写真ですが、現在は南アルプスの山ろくで「ゲージツ」なさっているようです。 その「ゲージツ家」、篠原勝之さんが書いた小説集が「骨風」です。「骨風」から「影踏み」まで八つの短編の連作です。「私小説」というべきでしょうか。18歳で故郷と家族を棄てたゲージツ家の生きざま、父、母、弟、例えば「矩形と玉」という作品は、極貧で、まだ何者でもなかった、自称「ゲージツ家」が、友達の南伸坊さんから生まれたばかりの仔猫を譲りうけ、23年間一緒に暮らし、最後を看取った愛猫GARAの話ですが、ほかの作品も、それぞれゲージツ家の日常と家族の物語の連作です。 家を出てから三十数年会うこともなかった母親と今さら頻繁に顔を合わせるのもきまり悪いやら照れ臭いやらで、近くに住むようになってからも部屋を訪ねるのはせいぜいふた月に一度ぐらいだった。その代わりに、いつでも話せるように年寄り向けの携帯電話を飼って渡すことにした。 早速、母親に使い方を教えて身内の電話番号を登録し、試しに目の前でオレの携帯から電話してみる。 母親は両手を膝に置いてかしこまったまま、机の上でブルブル震えるデカいカブトムシでも見るように凝視している。「ホラ、電話にでなきゃ」オレが促すと「ハイ、もしもし?」なんと両手を膝に置いたまま、顏を電話に近づけて喋りだしたのだ。(「今日ははればれ」) 「今日は はればれ」という短編の中の、笑えるエピソードなのですが、この作品を二度目に読むぼくには涙がこみあげてくるシーンなのです。 「ゲージツ家」の「普通の人間」を描く眼差しというのでしょうか。「楢山節考」の作家深沢七郎に私淑したらしい、「ゲージツ家」篠原勝之の、この母を見る眼は、深沢七郎が「おりん婆さん」を描いた眼差しに、とてもよく似ていると思うのです。 2015年の作品です。ほとんどが実生活の描写なのですが、決して、ウェットな作品ではありません。どちらかというと、乾いた、ハードボイルドな文体だと思います。 初めて読んで感心してから5年たったわけですが、この作品の「おもしろさ」を超える小説には、残念ながら、それから出会いませんね。今日は「手放しの絶賛」ということで、YAMAMOTOさんにバトンを渡しますね。(2020・12・20・T・SIMAKUMA)追記2024・03・25 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.07.27

コメント(0)

-

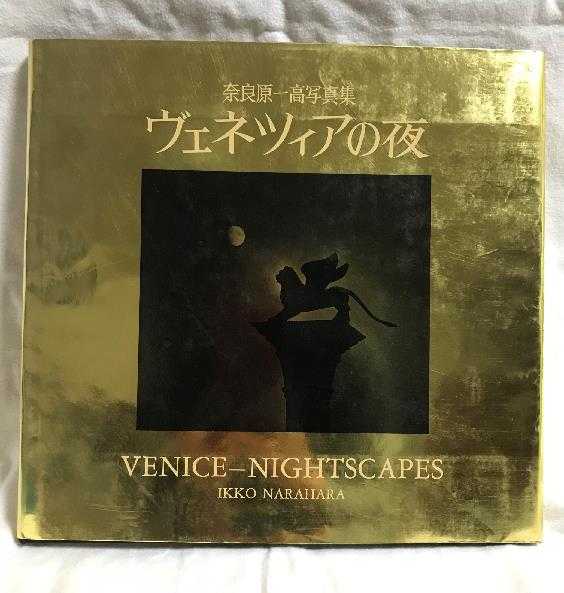

週刊 読書案内 奈良原一高『ヴェネツィアの夜』岩波書店

100days100bookcovers no-55 (55日目)写真・文 奈良原一高 文 塩野七生『ヴェネツィアの夜 奈良原一高写真集』岩波書店 遅くなりました。すみません。 写真集が続いている。写真は撮られるのも整理するのも苦手。かろうじて、偶然見かけた写真に心惹かれることはあっても、自ら写真展にでかけることはほとんどなかった。写真の見方はよくわからない。今回、鬼海弘雄や野寺治孝の名も初めて知った。SODEOKAさんやKOBAYASIさんがアップしてくれた写真や紹介文と他の人たちのコメントを読んで、写真や世界を見るということについて、日ごろあんまり考えていなかったことをこの数日ぼんやり思っている。 主体は現象をありのままに受け止めることはできない。ユクスキュルの言うように、どうしても主体が認知するようにしか受け止められないのだと思う。まずそれでいいはずで、そこから他者とのつながりを求めればいいのだろう。ところが私は、世界が私に見せてくれているものを、私はどう受けとめたらいいのかと、しょっちゅう戸惑っている。正解があるはず、イデアのようなものがあるはずと思い、意味やら言語化した記号を見出そうとしている。写真は言語を介さず写真家が眼前の現象を切り出し時には再構成して提供してくれているが、それを前にして、たいてい私は何らかの言語化できる手がかかりを見つけ出そうと悶えてきた。 人の顔というものがまさにそうだと思う。鬼海弘雄氏の『ぺるそな』の表紙の顔が見せてくれる「もの」「こと」の不可解さに圧倒される。それに耐えられないときは見なかったことにする。自分の顔が見えないでよかった。常にじぶんの顔が見えていたら自分が発している情報さえ読めないと、耐えられなくなる。なんて話がずれた。 次の本を探そうと本棚の前に行き、いつもは目を向けない下の方を見ると、重たい本も少しはある。画集や写真集も。関節リウマチになってからは重たい本は敬遠していたが、久しぶりに見てみる。『ヴェネツィアの夜 奈良原一高写真集』岩波書店 写真・文 奈良原一高 文 塩野七生 1985年7月31日 発行 出版された年を調べたら、電電公社が民営化した年だった。その株をどうかした人が儲けたって話を職場でもいくつか聞いた。私も就職して小遣いも自由に使えるようになったころだが、世の中も浮かれていた気がする。塩野七生が『海の都の物語』でサントリー学芸賞と菊池寛賞を受賞したのもこのころ。職場にも夏休みは毎年イタリアに一月滞在するというような先輩教師もいて、イタリア語の発音はドイツ語やフランス語よりも日本人には楽よ。とかそそのかされ、私もいつか必ずイタリアに行こう。と思い、雑誌「マリ・クレール」やイタリア関連の本を読んでいたときに出た写真集だ。題名と写真家の名前で即買いの本。買ってから、旅行目当ての私の思惑とは全然違う趣の写真たちに唖然とした。 まずこの写真集の構成を。 表紙は黒の布張り、表のタイトル表示は凹エンボス加工のみで着色なし。 背表紙タイトル凹エンボス加工に金着色。その上に金色の紙を折りかぶせてある。 目次には7つのタイトル落日 Sunset 光跡 Lines of Luminance 橋 Bridges 迷路 Labyrinth 聖マルコ広場 Piazza San Marco テンペスト Tempest 祝祭 Feast 写真はすべてモノクロで73葉。夜の街と光を追ったものばかり。撮影技術はよくわからないが、長時間露光というのだろうか、光跡が様々な線を描いている。夜の暗さと光の白のコントラストが鮮やか。その光を発しているはずのゴンドラや人など動くものの姿は写っていない。でも、人の気配を感じるものもある。「テンペスト」「光跡 1」 「光跡 2」「祝祭」 図版の後に、塩野七生の「ヴェネツィア断章」として、ヴェネツィアの誕生神話や歴史や祭りや街の雰囲気を紹介する文章を寄せている。 そのあとの写真家の「ヴェネツィアの秘密」という文章に、名文家奈良原の面目がうかがわれる。 はじめに闇があった.そして,その闇の時間の彼方から,街は不意に立ち現れた.ヴェネツィアをはじめて訪れた夜のことである.(中略) 「これがヴェネツィアなのか,水上の街というより,水の中から生まれた街ではないか,まるで東洋の魔術師が一夜にして闇の手の内から取り出してみせた都ではないか」.僕はこのときからヴェネツィアに恋をしてしまった. その(ヴェネツィアの)美しさは虚構のはかなさをたたえている。その優雅な美しさは何時かは終りのあることを知っている人生のよろこびのせつなさに似ている. いま僕たちがそこ(ヴェネツィア共和国)を訪れて眼にするのは、この街の生存の原理が産んだ親しみ易い異常な美しさである.その生成にかけた長い時間の化石,その崩壊寸前の虚構のはかなさを果てしない時間の中に支え続けているようにさえこの街は見える. この写真集の「迷路」のところなどは、ヴィスコンティの映画「ベニスに死す」の老作曲家が美少年タッジオを求めてさまようシーンを思い出す。伝染病でロックダウンされた街の中を、病にかかってあえぎながら甘美な死に誘われるように迷路のような街をさまよっていた姿を。マーラーの音楽も苦しくなるくらいだった。「迷路 1」「迷路 2」「迷路 3」「迷路 4」「迷路 5」「迷路 6」 ただ、奈良原一高といえば、ほかの写真集の方が気になる。彼もまた『人間の土地』に触れている。 ふり返れば,僕が写真家として出発した最初の作品「人間の土地」(1956年)の舞台もまた東支那海の水に囲まれた人工の孤島であった.都市と炭鉱という違いはあっても,水によって他の世界と隔てられた孤絶した,自給自足のない世界であることに変わりない. いずれも生の密度の高い人口の島である.僕がヴェネツィアに心ひかれるかくされた理由もこのようなシチュエーションに対する一貫した関心によるのかもしれない. ヴェネツィアには楽園の面影がある.楽園のイメージには永遠の生と永遠の死が住みついているのだが、この街もまた,生きる歓びと共に死の甘美な気配がその横顔を彫り深く描いている.「生きる歓び」 現在のヴェネツィアのことも気になってしまう。 ところで、この3月のNHKの『日曜美術館』で彼の追悼特集をやっているのを偶然見た。 この高名な写真家は、今年1月19日に亡くなられたとのこと。番組では炭坑や軍艦島を撮った『人間の土地』、修道院や刑務所を撮った『王国』などの著名な写真からその後の「花椿」の表紙などを撮る売れっ子カメラマンだったのに、いきなりアメリカに移住してしまったこと。また新たな活躍など網羅していた。興味深かった。 KOBAYASIさんの投稿以来、図書館で好きだったロベール・ドアノーやアンリ・カルティエ・ブレッソンの写真集を借りてきている。 まだ体の動けるうちに写真展にも出かけたいと思う。 SIMAKUMAさん。体調はいかがでしょうか。遅くなってしまいました。急に寒くなってきました。くれぐれもお大事になさってくださいね。(2020・12・18 E・DEGUTI)追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.07.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 G・ガルシア・マルケス「予告された殺人の記録」(新潮文庫)

G・ガルシア・マルケス「予告された殺人の記録」(新潮文庫) コロンビアのノーベル賞作家、G・ガルシア・マルケスの「予告された殺人の記録」(新潮文庫)を久しぶりに読み返しました。もちろん、話の筋は、すっかり忘れていましたが、読み始めて「ああ、マルケスだ。」という、詠嘆に似た気分が帰ってきました。 物語は、おそらく南米の海に面した小さな町が舞台ですが、町を挙げての盛大な結婚式が行われた翌朝、その結婚式にも参列していた金持ちの青年、サンティアゴ・ナサールが、街角で惨殺されるという事件の真相を追った、普通ならミステリーに分類される小説でした。 作家、マルケス自身の故郷で起こった、そのうえ、彼自身の家族や親戚も事件にかかわっていたらしい実話が小説化されているらしく、代表作と呼び名も高い「百年の孤独」(新潮社)のような架空の町の物語の構成とは少し違うようですが、読み始めてみると、生きているのか死んでいるのかわからない人物たちが、多層化された時間のなかで証言やおしゃべりをしている様子の描写がつづいていくのは「やっぱりマルケス」でした。 具体例というか、まあ、どこを引用しても同じようなものなのですが、殺される直前サンティアゴ・ナサールが台所であったビクトリア・グスマンというメイドとその娘ディビナ・フローラの証言を「わたし」が記した場面です。 一方、ビクトリア・グスマンは、サンティアゴ・ナサールを殺そうと待ち受けているものがいることを、自分も娘も知らなかったと断言した。しかし、彼女は年を取るとともに、彼がコーヒーを飲みに台所に入って来たときには、二人ともそれを知っていたことを認めるようになった。五時過ぎに、ミルクを少し恵んでほしいと言って訪ねてきた女からそれを聞いたのだ。その女はさらに、動機や待ち受けている場所さえも教えたのだった。「あたしは人には知らせなかったと、どうせ酔っぱらって言ったことだと思ったものだから」と彼女はわたしに言った。ところが、ディビナ・フローラは、わたしがその後に訪問した折、そのころには母親はすでに亡くなっていたのだが、次のように告白した。彼女の母親は、心の奥底ではサンティアゴ・ナサールが殺されることを願っていたため、彼に何も知らせなかったというのだ。一方、ディビナ・フロールが知らせなかったわけは、当時の彼女は、自分では何一つ決められないおどおどした小娘にすぎなかった上に、死人の手を思わせる、冷たくこわばった手で手首をつかまれたとき、怯えきってしまったからだった。(文庫版P17) どうでしょう、誰が今生きていて、冷たい手で手首を握ったのは誰なのか、お判りでしょうか。引用に出てくる「わたし」が誰かというのは小説の最後にならないとわからないのですが、まあ、解説にも書かれていますので言いますが、30年後に事件を調べ直している「マルケス」自身と目される調査員です。 というわけで、上の引用は出来事から30年たって「真相」を描こうとしている男の「記録」というのがこの作品の骨格ですが、最初からその骨組みがリアルにわかるわけではありません。 読んでいると、30年という時間は、事件の当事者たちにも流れていて、描写される場面、場面に、微妙な「ずれ」を引き起こします。おそらく、その「ずれ」が読むスピードにブレーキを掛けているのでしょうね。どうしてもゆっくり読む、あるいは読み返しながら進むほかない読書ということになります。 結果的に、いったい何が明らかになり、何が謎として残っているのか、不思議な困惑がわだかまるのですが、それがこの作品の「強さ」なのだと思いました。 整理して解き明かすことのできる「出来事」などというものはありえないし、今、この時も、そのような混沌の瞬間を生きているということですね。実に堂々たる「わからなさ」です。愉しんでみませんか?(笑) それにしても、文庫版表紙のデザインはかっこいいですね。今も、この装丁で販売されていつのでしょうか。

2021.07.25

コメント(0)

-

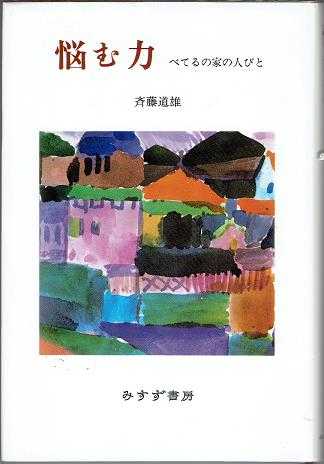

週刊 読書案内 斎藤道雄「悩む力」(みすず書房)

斎藤道雄「悩む力」(みすず書房) 小説家のいしいしんじさんがツイッター上でこんなつぶやきをもらしていらっしゃいました。 生涯ナンバーワンの読書経験、といっていいです。ぜったいのぜったいにお薦めです。写真家の鬼海弘雄さんに「いしいさんはこれ読めよ」と押し付けられたのが出会い。ああ。鬼海さん、ありがとう。 どこかで聞いたことがある書名だと思いましたが、まあ、それはともかく、つぶやきのなかに出てきたのが鬼海弘雄という名前でした。写真のことなんて全くわからないのですが、その写真集には、ただ、ただ、圧倒された印象のある方で、「ああ、この本は読まなっくちゃあ」というわけで読みました。 斎藤道雄「悩む力 べてるの家の人びと」(みすず書房)です。 表紙の「べてるの家の人びと」という副題を見て、どこで聞いた名前か思い出しました。「ベてるの家の非援助論」という本が我が家のどこかの棚にあるはずですが、そんな本に関心を持っていたころに出会っているはずです。高校の図書館の係をしていて、1800円という価格を見ながら、入れようか入れまいか悩んだ覚えがあるのですが、情けないことに、入れたかどうか覚えていません。 著者の斎藤道雄という人はTBSというテレビ局のプロデューサだった人のようですが、本書は斎藤道雄さんによる「ベてるの家」の取材レポートといっていいと思います。 「ベてるの家」というのは北海道の浦河という町にある、まあ、一言でいえば「精神障碍者の自立施設」の名前ですが、そう呼んだ、とたんに生まれるかもしれない先入観はとりあえず捨ててお読みになってほしい本でした。 内容はお読みいただくほかないと思うのですが、登場する一人一人の人たちの、人間としての存在感が強烈で、先ほど言った、ぼくにもある「先入観」を剝ぎ取ってゆく読書体験で、鬼海弘雄という人のポートレート写真を見る体験と、どこか似ていると思いました。 斎藤道雄さんは、「絶望から」という最終章で、向谷地生良という、ベてるの家を支えてきた、ソーシャル・ワーカーの方について語りながら、こんなふうにまとめておられます。 絶望、すなわちすべての望みを絶たれること。 それはベてるの家の一人ひとりさまざまな形で体験してきたことだった。分裂病で、アルコールで、うつ病で、あるいはそうした病気がもととなる差別偏見で、一人ひとりがそれぞれどん底を経験し絶望にうちひしがれてきた。そこで生きることをやめようと思い、けれどそうすることもままならず、生きのびたすえに気がつけば精神病という病を背負ってひとり荒れ野に残されている。そうした人間がひとり集まりふたり集まり、群れをなし場を作り、暮らしを立ててきたのがベてるの家だった。 そこでは、生きることはつねにひとつの問いかけをはらんでいる。 なんの不条理によって自分は精神病という病にかかり、絶望のなかでなおもこの世界に生きていなければならないのか。病気をもちながら生きる人生に、いったいなんの意味があるのだろうかと。 その問いかけにたいして、V・E・フランクルのことばを引いて向谷地さんはいうのである。「この人生を生きてなんの意味があるのか」と考えてはいけない、「この人生から自分はなにを問われているか」を考えなければならないと。「私たちがこれからおきる人間関係だけでなく、さまざまな苦労や危機にあう、その場面でどう生きられるか、その生き方の態度を自分に課していく。・・・・この人生から私がなにを「問われている」のか。私が問うのではなく、私が問われているのです。あなたはこの絶望的な状況、危機のなかでどう生きるのかと」 絶望のなかからの問いかけ。 それがべてるの理念のはじまりだった。 この部分だけお読みになると、先程から言っている、善意の「先入観」にピッタリと答えている文章に見えますが、一冊通読されて、ここに至るとき、「絶望」という言葉の迫力が、ただ事ではないことに気づかれるに違いないと思います。 引用されているフランクルは、もちろん「夜と霧」の人ですが、たとえば、よく読まれている彼の文章を分かった気になって読んでしまうぼく自身が、「絶望」という言葉から問い直されているのではないかという「問い」を痛感する読書でした。 いしいじんじさん、ありがとうございました。

2021.07.24

コメント(0)

-

チョ・チョルヒョン「王の願い ハングルの始まり」元町映画館no82

チョ・チョルヒョン「王の願い ハングルの始まり」元町映画館「タクシー運転手」で出会ったソン・ガンホという俳優さんは、ぼくに韓国映画の面白さを教えてくれた一人といっていいのですが、そのあと見た「パラサイト」もそうだったのですが、韓国の庶民の顔だと思い込んでいました。 半年ほど前に元町映画館でかかっていた「王の運命」という映画に出ていて、見よう見ようと思いながら見損じていて、今回の「王の運命」で、ようやく「王様」を演じているソン・ガンホと出会えました。なんと、王様も似合うのでした。 映画は15世紀の朝鮮を舞台に、ぼくたちが世界史で「李氏朝鮮」という呼び名で習った国の4代目の王で、「ハングル」をつくった世宗大王の「ハングル=訓民正音」公布までの苦闘を描いた歴史ドラマでした。 チラシを見ればわかりますが、その世宗大王を演じているのがソン・ガンホでした。 歴史教科書的には世宗大王という人は科挙制度や明との冊封関係によって王朝を維持する儒教国家の頂点に立つ人であったわけですが、こと「ハングル」の創生に関しては仏教の僧侶と手を携えるという、二律背反を丸のみにした人物であったというのがこの映画の「面白さ」の肝だったように思います。 その、苦悩の王を演じて、いかにもリアルであったのがソン・ガンホでした。一方、王朝による弾圧のなかで、才気あふれる剛毅な人物として、世宗大王と渡り合うのが仏教僧シンミで、彼を演じたパク・ヘイルという俳優さんが、今回の映画で、特に記憶に残った男前でした。 儒教対仏教の対立、冊封国家としての対「明」に対する思惑、15世紀の朝鮮王朝の風俗を背景に、人工言語ハングルが生まれていく、実に学問的ともいえるプロセスと、それにかかわる人間模様を丁寧に描いた秀作だと感じました。 15世紀の朝鮮国の王と仏教徒、すなわち、当時、最下層の民が、手を携えて、民族独自の「文字体系」を希求し、完成する姿は、大日本帝国統治下で「朝鮮語」を守ろうとした民衆を描いた「マルモイ」という作品と響きあうものを感じました。 ぼくは「国家」を讃える考え方には抵抗を感じるのですが、この映画の後味が実に爽やかであったのは何故なのか、今のところ答えの分からない問いとして残った作品でした。 なにはともあれ、シンイの弟子として「ハングル」を生み出す現場で大活躍した少年僧に拍手!の映画でした。監督 チョ・チョルヒョン脚本 チョ・チョルヒョン撮影 キム・テギョン編集 キム・サンボン音楽 タル・パランキャストソン・ガンホ(世宗)パク・ヘイル(シンミ)チョン・ミソン(ソホン王后)キム・ジュンハイチャ・レヒョンタン・ジュンサン2019年・110分・G・韓国原題「The King's Letters」2021・07・20‐no67元町映画館no82

2021.07.23

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年7月21日 「ちょっとお散歩 元町あたり」

「ちょっとお散歩」 徘徊日記 2021年7月21日 元町あたり 映画館に早く着き過ぎたんです。マア、いつものことなんですが、今日の暑さはいつものことではなくて、もう、暑いな!ではすまされないカンカン照りで、まあ、いつものようにタバコのすえる日陰を探したんです。 あいまいですが、先月の初めころ、いや5月かな、まあとにかくその頃には、「日陰」だったんです。クスノキの。今目の前にあるのは、なんだか近寄るのが怖いベンチと、大きな切り株です。なんで、切っちゃうんでしょうね。 まあ、職場にも団地にも、切りたがる人というのはいるものですし、こんなところに座りたがる奴がいるなんて、普通は考えないんでしょうね。 こんなふうに木陰はあるのですが、ちょっと座りたいのです、老人は。で、コンクリートのかけらでもないかと探してしまうわけです。 ありました。これが今日のベンチです。お茶を飲んで、一服するわけです。からのペットボトルが転がっていますが、ぼくが捨てたわけではありません。さすがに煙草の灰はちょっと失礼しちゃうわけですが、吸い殻は捨てません。 「ああ、そうそう、サンドイッチがあったんだ。」 ぬるくなったペットボトルのお茶を飲んで、サンドイッチをひと切れかじります。このあたりに座って、お茶とか飲みながら見える世界が、ぼくは結構好きです。 先日はこんな電車が通り過ぎて、ついに写真に収めました。皆さん「桃太郎号」って知ってます?JR貨物の電車の名前ですが。コンテナ引っ張っているんです。 向うに見えるのは県警本部ですかね。 で、今日の映画はこれでした。面白かったのですが、感想はまだかけていません。タクシーの運転手さんだとばかり思っていたら、王様でした。 帰り道、乗り換えの須磨駅から見えた須磨の海です。なかなか、閑散としていて、いい雰囲気でした。真夏が始まっているのですが、あんまり、人がいない須磨海岸というのが、なかなか衝撃的ですね。それにしても熱い一日でした。明日からオリンピックとかやるんですね。凄いことですね。ボタン押してね!

2021.07.22

コメント(0)

-

山根真吾「バケモン」シネ・リーブル神戸no102

山根真吾「バケモン」シネ・リーブル神戸 題名が衝撃的です。「バケモン」ですよ。この題名で、追いかけた相手が「鶴瓶」です。「家族に乾杯」のボルテージの下がり具合を心配する「鶴瓶ファン」なら、本当は「バケモン」の笑福亭鶴瓶を観たいと思って、映画館に来ると思います。 客席は、高齢のカップルをはじめ、そこそこのお客さんで埋まっていました。皆さん「バケモン」と出会うことを期待していらっしゃったのではないでしょうか。 で、映画はどうだったか。 「バケモン」は最初から最後まで、どこにもいませんでした。チラシには「日本の17年間に没入」した密着映像とか、「非日常の1時間59分59秒」とか、煽ってありました。でも、少なくともぼくには、とてもまじめでいい人の「鶴瓶さん」がいるだけでした。普通、こういうのは「バケモン」とは言わんな という映画でした(笑)。 ぼくは、同世代ということもあってアフロの時代から鶴瓶という芸人さんを見知っていますが、こういう教育テレビまがいの、ちゃちな構成で「バケモン」と呼ぶのは、当の鶴瓶がかわいそうだと思いました。 期待した香川照之のナレーションも、途中からは耳障りなだけで、まあ、なんとなくな溜息しか出ない映画でしたね。監督・演出 山根真吾企画 千佐隆智撮影 山根真吾 津村和比古 山本景三 加藤智則 倉田修次ナレーション 香川照之キャスト笑福亭鶴瓶2021年・120分・G・日本シネ・リーブル神戸no102

2021.07.21

コメント(0)

-

小森はるか「二重のまち 交代地のうたを編む」元町映画館no81

小森はるか「二重のまち 交代地のうたを編む」元町映画館 小森はるかという監督が瀬尾夏美というアーティストと、それから4人の若い旅人たちと、一緒に作った「二重のまち 交代地のうたを編む」という、どう紹介していいのかわからない映画を観ました。 映画の感想を書きたいと考えこんでいると、チッチキ夫人が「この人でしょ?」といって差し出してくれたのが「あわいゆくころ」(晶文社)という、瀬尾夏美の表現集でした。 瀬尾夏美が2011年から2018年までの7年間、陸前高田という「まち」を歩いた記録です。日々の出会いが「歩行録」と題されて綴られていますが、この本の最初に収められているのが、映画の中で4人の旅人たちが朗読する「詩」、「みぎわの箱庭」でした。 「みぎわの箱庭」それは、春になる前の寒い日のこと午後の仕事が落ち着いて、ちょうどひと息入れようかというころにね大きく大きく、地面が揺れた遠くの海がたちまちふくれ、そのままぱちんとはじけてしまって、まちに覆いかぶさった雪降りの夜が明けて、浮かびあがってきた風景にみなが立ち尽くしていたときにね男の人たち、壊れたまちまで降りて、生き残った人を探したんだよ毎日毎日探してね助けられた人もいたと思うが、ほとんどは死んだ人だったきれいに並べたその身体に、まちの人らは別れを告げたやがて海は戻っていって、暮らしは落ち着いたんだけどねある男だけは、人を探しつづけていたんだってあまりに毎日探すから、誰かに会えたかと問う人がいてね男はね、会えなかったけどたくさん話を聞いたと答えて、つづけて何かをしゃべろうとしたみたいだけどねそのままぴたっと声が出なくなってしまったんだってつぎの日、いつものように出かける男を見た人がいたそうだけどねとうとう戻ってこなかったんだって荒野に草が伸びたころ、波に置いていかれた種が、山際にたくさんの花を咲かせたんだよその花畑には、生きている人も死んだ人もその場所にいない人も、みな一緒にいることができた死んだ人は、この花畑は永遠だと言ったが、生きている人は、そんなことはないと言ったね二年くらいそんな時間があったみたいだけどねある朝ふと見あげると、あたらしい地面がぽっかりと浮かんでいたんだってそれで、生きている人は、さっそく上がってみようと言ったんだけどね死んだ人は、ここに残ると言ってうごかなかった最初のころは行き来もあったみたいだが、しばらくすると、上にもまちが出来てね生きている人は、すっかりそちらで暮らすようになった生きている人は、下のまちを忘れていくと言って泣いたが、その場所にいない人は、何もかも忘れないと言って笑っていた死んだ人はもうあまり喋らなかったが、時おり歌をうたっていたね海風と山風がちょうどぶつかるから、上のまちはいつも大風なんだよでもね、ある昼下がりにほんのすこしだけ風が止むことがあったんだってすると、足元から声が聞こえてね女が地面に耳をつけると、なにやら歌のようだってその歌をよく聞きたかった女が、地面を掘って掘って進んでいくと、目の前がぱっと開けてねそよそよと揺れる広い草はらに着いたんだってあたりにはぽつぽつと人がいたそうだが、うたっていたのは、壊れた塀に腰かけた初老の男だった女はね、その人に頼んで、歌を教えてもらったんだって初めて聞く歌なんだけど、なんだか懐かしいような感じで、すぐに覚えられたんだってしばらくふたりでうたっていると、はるか天上から娘の泣き声が聞こえてね女は帰ることにしたそれから何日か経ったある日、女が娘と、地底で聞いた歌をうたっていたら、歌を教えてくれたあの男がとても親しい人だとわかったみたいなんだけどねどうしても名前が思い出せなかったんだってその歌がね、いま子どもたちがうたっている歌だよ女が掘った穴がこのまちのどこかにあって、下のまちにつながる階段になっているんだってごらんこのまちの風景は、そうやって出来たんだって 映画の感想は、うまく形になりません。映画をダシにして自分の思いを綴ることに対して、「それはちょっとできないなあ」というふうな気持ちになっているのですが、なにはともあれ、「みぎわの箱庭」という、この詩?、いや物語?を誰かに読んでほしいと思い、ここに引用しました。 映画は「人が人と出会うこと」「おもいを伝えること」「おもいを聞き取ること」 それぞれの可能性と不可能性を、真摯に問い続ける4人の若者の姿を映し続けています。見ているぼくにも、その、一つ一つの「問い」が沁み込んでていくような、静かで誠実な作品でした。 見終えて、めったにしないことなのですが、パンフレットを買いました。 「瀬尾さんの本、そこの古本屋さんにも置いてますよ。」 その時、笑いかけて、紹介してくれたカウンターのおねえさんの言葉がうれしかったのですが、買わなくてよかったですね。家にありました。(笑)監督 小森はるか 瀬尾夏美撮影 小森はるか 福原悠介編集 小森はるか 福原悠介録音 福原悠介作中テキスト 瀬尾夏美ワークショップ企画・制作 瀬尾夏美 小森はるかスチール 森田具海キャスト古田春花米川幸リオン坂井遥香三浦碧至2019年・79分・G・日本配給 東風2021・07・12‐no64元町映画館no81

2021.07.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年7月13日 「ちょっとお散歩 メリケン波止場」

「ちょっとお散歩 メリケン波止場」 徘徊日記 2021年7月13日 三宮あたり 三宮で映画を見終えて、さて、どうしよう?いつもは、そのまま西に向かってヨタヨタなのですが、今日は天気もいいし、海でも見ようかと南に下りました。 ああ、見たのはこれです。「ペトル―ニャに祝福を」で、なかなか後味のいい映画でした。 さて、メリケン波止場です。港の入り口にはお地蔵さんがあります。丁寧にお世話されてるんですよね。 それから、25年間傾き続けている街灯と壊れた岸壁です。震災の記念公園です。 海には船がいて、ここに来るといつも沖から帰ってきます。で写真を撮ってしまいます。向うに見えるのはポートアイランドに渡る橋です。 船の向こうの突堤の向こう側に、なんか、かっこいい船が停泊しているようです。 撮ったつもりの写真がピンぼけていますが、大型の帆船ですね。商船大学、いや神戸大学の船でしょうかね。いつもなら、そっちに回るのですが、今日は神戸方面に行こうかなと思っているので、ちょっと心残りですが、あきらめます。 写真を撮っているところから振り返るとこういう感じです。 ホテル・オークラと海洋博物館ですね。ここから海の方を見ると、こうです。 どっちがおしりかわからない「神戸海援隊」ですね。正面にはポート・タワーがあります。 今日はタワーの向こう、ハーバーランドを越えて和田岬にでも行こうかなと思っていますが、さて、そこまでたどり着けるのでしょうね。

2021.07.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 馳星周「ソウルメイト」(集英社)

馳星周「ソウルメイト」(集英社) 市民図書館の返却の棚で見つけました。馳星周の「ソウルメイト」(集英社)です。2013年に単行本が出版されて、その後、「ソウルメイト」、「陽だまりの天使たち ソウルメイトII 」(集英社文庫)と文庫化されているシリーズの、まあ、第1巻ですね。一言でいえば「犬」の話でした。 馳星周が直木賞を取ったのは昨年、2020年ですが、彼が最初に評判になったのは「不夜城」という作品で、もう30年前のことです。 新宿の夜を描いた「ノワール」小説だったと思います。評判になったころ読みましたが、忘れてしまいました。当時、作品よりも、馳星周という人が内藤陳というコメディアンがやっていた「深夜プラス1」という酒場の、アルバイトのバーテンだったことに、ミーハーな興味を持ちましたが、ぼくのなかで内藤陳が旗を振っていた「冒険小説」のブームが終わるとともに忘れていた作家でした。 で、昨年の直木賞で思い出しました。受賞作は「少年と犬」(文芸春秋)だそうです。 「えっ、まだ取っていなかったの?」 それが正直な、最初の感想でしたが、その次に来たのが、「犬って何よ?」という疑問でしたが、この作品を読んで氷解しました。 この方は「犬」が好きです。それも半端ではない「愛し方」です。この本には7頭の犬の話が書かれていますが、どの話も誰かが誰を「愛する」とか「信頼する」ということが、人間という枠を超えて描かれています。いや、犬という仲間を通して描かれているというべきでしょうか。 で、読み終えてわかるのですが、あの内藤陳さんが褒めたたえた「冒険小説」の血脈はここに流れていますね。何せ、題が「ソウルメイト」、「魂の友達」ですよ。 ぼくは、犬が嫌いなわけではありませんが、とりわけ好きなわけでもありません。そういう人間が、ページを繰ってみると、そこにあるのは「犬の十戒」です。「おいおい」というか、「ええー、なによ」とい気分でやり過ごして、本文に向かいました。マア、どっちかというと、あっという間に読み終えました。で、なんと「十戒」に戻ってきてしまいました。面白かったのでしょうね。Be aware that however you treat me,I will never foget it.ぼくにどんなことをしたか、ぼくはずっと覚えているからね。 第6の戒です。一番短いので写すわけではありません。「冒険小説」の真髄の一つだと僕が思うことが、戒律としてここにあると思うからです。言い直すとこんなふうになるでしょうか。 「ぼくのこの世界での経験は『魂のこと』として、ぼくのなかに刻み付けられていく。」 まあ、そういう生きざまの登場人物を描くこと、それが、件の「冒険小説」の要素の一つだったと思うのですが、「犬」と暮らすということと、実に、ぴたりと重なるのですね。 マア、馳星周がそう書いているということではあるのですが、犬好きの人はもちろん、その手のお話が好きな人にはぴったりかもしれませんね。ぼくは結構はまりました。直木賞の受賞作にも手を出してみようかなと思っています。なかなか読ませますよ。

2021.07.18

コメント(0)

-

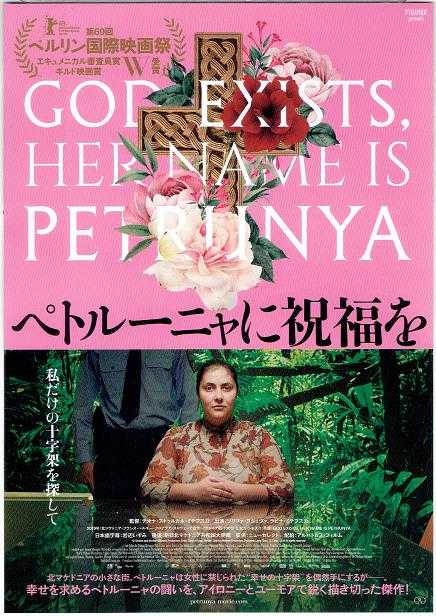

テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ「ペトル―ニャに祝福を」シネ・リーブル神戸no101

テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ「ペトル―ニャに祝福を」シネ・リーブル神戸 北マケドニアという国があるということさえ知りませんでした。ユーゴスラビアという国だったあたりのようです。マケドニアというとアレキサンダー大王しか思い浮かばないのもどうかとは思うのですが、まあ、そういう気分で見た映画が「ペトル―ニャに祝福を」でした。 原題は「Gospod postoi, imeto I’e Petrunija」で、「神は存在する、彼女の名はペトルーニャ」だそうで、「祝福」ということばは神様に対する態度のようなことを意味しているのかなとか、そういえば、あの辺りは「東方正教会」、「ギリシア正教」か、とか思い出して、まあ、だからどうということもなく見終えました。 橋の上から町の教会の司祭が「幸運の十字架」を川に投げ込んで、男たちが競ってそれを拾うという「女人禁制」の、宗教的年中行事の現場に通りかかった、えらく体格のいい女性、今日はとりわけむしゃくしゃしていた主人公ペトル―ニャが文字通り「飛び入り」して、流れていく十字架を拾ってしまうという出来事が、すべての始まりでした。 見終えて、ゆっくり感動しました。何の罪なのか、捕らえられているペトル―ニャにも、彼女の母親にも、警察署長にも、司祭にも、十字架を取りそこなって腹を立てている男たちにもわからないまま、架空の「罪」だけは、みんなの頭の中にあるようです。「女だてらに幸運を手に入れようとしている!」 ひょっとしたら、映画を観ている人の多くが、そんなふうな、ありもしない罪を当然のこととして思い浮かべているかもしれない、そんな「世界」に、ぼくも生きているのかもしれません。 体格、容姿、年齢、学問、そして、何よりも女性であること、どうしてそれが「罪」なのかわからないまま、「罪」が捏造されてきたし、これからも、されつづけていくらしい「世界」にペトル―ニャはどうやって戻っていくのでしょう。母親のように罪を引き受けるのでしょうか。父親のように心の中で罪を無視するのでしょうか。「それをは罪ではない。」 映画は、社会全体の「回心」を描くわけではありませんでした。たった一人の若い警察官ダルコが「迫害」に耐え続けるペトールーニャを「理解」したにすぎません。 たった一人の他者の「理解」が閉ざしていたペトル―ニャの心のドアを開いたようでした。「わたしがそう考えることは「祝福」されるべきことだ。」 映画の終盤、何気なく映し出された警察官ダルコとペトル―ニャの穏やかな会話のシーンは、他者からの「同情」ではなく「理解」を描いていたのでした。 ぼくがそれに気づいたのは、映画館を出てメリケン波止場あたりのベンチで、久しぶりに晴れ上がった海を見ていた時でした。警察署を出ていくペトルーニャの晴れやかで、堂々とした姿を思い浮かべながら、思いました。「世界は、まだまだ捨てたものではなさそうだ。」 最初の一歩の可能性を真摯に描いたテオナ・ストゥルガル・ミテフスカという監督と、堂々とした体格で「世界」と対峙して見せたペトル―ニャを演じたゾリツァ・ヌシェバに拍手!でした。監督 テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ製作 ラビナ・ミテフスカ脚本 エルマ・タタラギッチ テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ撮影 ビルジニー・サン=マルタン美術 ブク・ミテフスキ衣装 モニカ・ロルベル編集 マリー=エレーヌ・ドゾ音楽 オリビエ・サムイヨンキャストゾリツァ・ヌシェバ(ペトルーニャ)ビオレタ・シャプコフスカ(母:ヴァスカ)スアド・ベゴフスキ(司祭)ラビナ・ミテフスカ(ジャーナリスト:スラビツァ)ステファン・ブイシッチ(警官:ダルコ)シメオン・モニ・ダメフスキ(検察長官:ミラン)2019年・100分・G・北マケドニア・ベルギー・スロベニア・クロアチア・フランス合作原題「Gospod postoi, imeto I’e Petrunija」(神は存在する、彼女の名はペトルーニャ)2021・07・13‐no65シネ・リーブル神戸no101

2021.07.17

コメント(0)

-

ベランダだより 2021年7月12日「モスラ降臨!」

ベランダだより 2021年7月12日「モスラ降臨!」 以前の「ベランダだより」で報告した「キアゲハ」の卵、6月の末には孵化していましたが、その後行方不明でした。で、今朝(7月12日)見事に脱皮して「モスラ降臨!」でした。 上の写真が6月の末の姿。スズメとかムクドリとか、「ラドン型」の天敵から身を守る為でしょうか、「糞」に擬態している容姿のようですね。なんだか、たよりなく寝転がっているだけのようでした。 たくさん孵っていたのですが、見当たらなくなっていましたが。最近、少し成長した姿を1ッ匹だけ見かけていました。 で、今日のこの姿です。なんだか感動しちゃいますね。足元にあるのは脱皮した抜け殻でしょうか。左の方にもあります。よくご覧になると、右奥にもう一匹います。 なかなか写真に撮りにくいのですが、ここにも隠れていました。後姿がちょっと写っています。 みかん林のお隣では、先日のチョウセンアサガオ、ダチュラが三つ目の花を咲かせました。 チッチキ夫人は「毒草」と知って、思い当たることがあったようです。「あのね、いつだったか、スズメがベランダで死んでいたことがあったのよ。きっと、この花の種かなんか、間違って食べたんだと思うわ。」「まあ、そうかもしれませんねえ。」「いや、きっとそうよ。」まあ、断定できるかどうかは、なかなか難しいのですが、彼女の気持ちもわからないではありません。咲いた花は美しいのですが、しようがないですね。 蕾と艶姿もう少し載せておきます。 二つ蕾が付いていますが、開花した写真は、右の小さな蕾の方です。左の蕾はカンカン照りだった日に咲いて、あっという間にしおれてしまいました。 ベランダの柵から顔を出しています。マア、チッチキ夫人の怒りを考えると、この花は今年で見納めのようですね。それも、仕方がないですね。調べれば、毒草の類はほかにもありそうなのですがね。

2021.07.16

コメント(0)

-

河瀬直美「朝が来る」パルシネマno40

河瀬直美「朝が来る」パルシネマ 世界的に評判の監督なのだそうですが、その作品を見るのは初めてでした。もっとも、この監督が、そういう人であるということは、見終えて知ったことで、映画館で見ているときは、そんなことも知りませんでした。映画は河瀨直美監督「朝が来る」でした。 辻村深月という作家の、同名の作品の映画化のようです。テレビドラマ化もされたことのある、これまた評判の作品のようですが、これも知りませんでした。 映画は「特別養子縁組」という、実際にあるのかないのかは知りませんが、そういう社会制度を描いた作品でした。 見終わって読んだレビューもそうですが、映画の評判はすこぶるいい様子で、「河瀬マジック」というような言い回しもあるようです。感想の一つ一つが「なるほどなあ」という素直なものが多く、世界の「河瀨直美」が「家族」を描いたという感じで、もう一度「なるほどなあ」と感心しました。まあ、しかし、感心しながら、自分自身の感想とのギャップに驚きました。 確かに、木漏れ日の輝く緑、海や波の象徴的な映像、主役ともいえる「片倉ひかり」を演じた蒔田彩珠の熱演、子役の周到な配置、とどのつまりに用意された感動的な和解、すべてよくできた感動ドラマ、美しい映画の要素を満たすもので、文句を言う筋合いはありませんでした。 しかし、見終えたぼくは、なんだか納得のいかないものを感じたのでした。 「この映画は何かが過剰で、何かが足りないのではないか。」 まあ、そういう感じです。 何が足りなかったかというのは、はっきりしています。浅田美代子が経営している養子縁組を取り持つ組織「ベビー・バトン」の現実性と具体性です。 端的に言って「お金」ですね。片桐ひかりの出産を「なかったこと」にするための必要経費と、栗原夫妻ができなかった子供を「いること」にするための必要経費、浅田美代子が報酬として手に入れる金額です。 もう一つは、繰り返し主張される「実親」と「養親」の関係を理想化した、子育て理念の現実性です。栗原夫妻と片倉ひかりは、子供の授受の場で出会いながら、信じられないことに、自宅にやって来た最初の再会で「ひかり」を見破ることができません。受け渡しの場で顔を合わせることも、再開で見破れないこともありえないと、ぼくは思いました。 映画、ないしは原作小説の「オチ」のための作りごとだという印象ですね。この辺りには、プロットそのものに無理があるのではないでしょうか。 さて、それでは過剰だったものは何でしょう。見かけ上「称賛される映画」にするための要素です。なんだか面倒なので、数え上げることはしませんが、感動をつくりだすために必要なものと不必要なものが図式化され、正確にカウントされていて、取捨選択された印象の映画だと思いました。感動にとって不必要の最たるものが「お金」だというのがいかにも現代的だと感じました。 ぼくには浅田美代子が、看護師ではなく、やりての仲介業者として、ふと、浮かべる下卑た表情がこの映画の最も印象的な収穫だったのですが、「なかったこと」に出来ない「命」をめぐるの感動には「お金」は邪魔だったようです。True Mothers監督 河瀬直美原作 辻村深月脚本 河瀬直美 高橋泉製作総指揮 木下直哉プロデューサー 武部由実子撮影 月永雄太 榊原直記編集 ティナ・バス 渋谷陽一音楽 小瀬村晶 アン・トン・ザット主題歌 C&Kキャスト永作博美(栗原佐都子)井浦新(栗原清和)蒔田彩珠(片倉ひかり)浅田美代子(浅見静恵)佐藤令旺(栗原朝斗)2020年・139分・G・日本2021・06・15-no55パルシネマno40

2021.07.15

コメント(0)

-

ウィリアム・ニコルソン「幸せの答え合わせ」シネ・リーブル神戸no100

ウィリアム・ニコルソン「幸せの答え合わせ」シネ・リーブル神戸 予告編で、妙に生真面目な夫が、気が強そうで才気煥発という妻に、30年ほども連れ添った妻との暮らしから「降りる」宣言をするシーンを見て、がぜん興味を惹かれました。 映画は「幸せの答え合わせ」という、まあ、なんとなく不吉な予感のする題名でした。それにしても「Hope Gap」という原題が上記の邦題に変わるセンスは???という気がします。ちなみに「Hope Gap」は地名で、その風景が映画の世界を象徴的に表現していると素直に理解できる、急峻な崖が美しいイギリスの海岸でした。 このところ、神戸の映画館は人気番組によってはかなり込み合うこともあるようですが、ほぼ閑散としています。シネ・リーブル神戸も緊急事態とかの間実施していた「市松模様」の指定席をやめていますが、この映画も込み合って不安になりそうな気配は全くなくて、100人弱のホールの座席に座ったのは4人でした。 夫のエドワード(ビル・ナイ)が仕事から帰っ繰ると、妻のグレース(アネット・ベニング)が食卓でパソコンを触っています。自分で湯を沸かしたエドワードは自分の紅茶をいれて、自分の仕事机に向かおうとすると「私の紅茶は?」とグレースが声を掛けます。何となく、声に角があります。 グレースの手元には飲みさして、冷めてはいますが、ティー・カップがあります。エドワードは、一瞬、怪訝な表情を浮かべますが、そのカップに温かい紅茶を入れ直して、妻に差し出します。 映画の冒頭の、このシーンが、この映画の最も記憶に残ったシーンでした。夫を演じるビル・ナイの実年齢は73歳、妻役のアネット・ベニングは、たしか、ウォーレン・ベイティの奥さんだと思いますが、役柄としては若く見えますが、63歳。まあ、そういう年齢の夫婦の、えっ?なんかあったの?という感じを静かに漂わせる、この台所のシーンが、この映画のすべてでした。 ドラマが展開するにしたがって、夫が妻のもとを去る理由や、去られた妻の狼狽ぶりが、一人息子のジェイミー(ジョシュ・オコナー)を仲介役としてあからさまになっていくのですが、夫が妻のもとを去る「本当の愛」を見つけてしまったという理由が、あまりにありがちで「ウーん」と唸りそうでした。そういうものなのですかね? ぼくは、ビル・ナイという俳優が、「家庭」や「夫婦」という、人生の大半を占拠してきた「共同性」にうんざりした「孤独」を演じるという役柄を期待していたのですが、実に「まあ、そうなんだけど」としかいいようのない恋愛ドラマでした。 「愛し合っていた二人」の前にやって来た、三人目の他者が生み出す「あたらしい愛」が「以前の愛」の色合いを変えてしまうというのは、いわゆる三角関係のパターンで、新しくも何ともありません。 この映画ではそれを「三人の不幸な人間」のうちの二人に「幸せ」をもたらす関係の始まりというふうに、エドワードの恋人に言わせますが、30数年の結婚生活が、いつのまにか「不幸」を作り続けていたという、この発言の前提も、はっとするほどの創見というわけでもないでしょう。 三人目の「不幸」に取り残されたグレースの「死」の誘惑も、そこからの再生も、まじめに描かれています。しかし、ピンとこないというのが感想でした。 監督、ウィリアム・ニコルソンは73歳だそうですが、俳優たちの「芝居」のレベルの高さや、引用される「詩」の深さ、映し出される「風景」の美しさが見事にそろっているにもかかわらず、この展開で、この結末、ちょっと、首をかしげてしまいました。残念!監督 ウィリアム・ニコルソン脚本 ウィリアム・ニコルソン撮影 アンナ・バルデス・ハンクス美術 サイモン・ロジャース衣装 スザンヌ・ケイブ編集 ピア・ディ・キアウラ音楽 アレックス・ヘッフェスキャストアネット・ベニング(グレース・アクストン)ビル・ナイ(エドワード・アクストン)ジョシュ・オコナー(ジェイミー・アクストン)アイーシャ・ハートライアン・マッケンサリー・ロジャーススティーブン・ペイシーニコラス・バーンズ2018年・100分・G・イギリス原題:Hope Gap2021・07・09-no63シネ・リーブル神戸no100

2021.07.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 白井聡「主権者のいない国」(講談社)

白井聡「主権者のいない国」(講談社) 最近、あんまり時事的な評論を読む機会が少ないのですが、なんだかよく読まれているらしい白井聡さんの「主権者のいない国」(講談社)を読みました。 「未完のレーニン」(講談社メチエ)で興味をもって、「永続敗戦論」(太田出版)で「なるほどそうですか」と納得したのですが、むきになる口調が苦手で、敬して遠ざけていました。 ところが世間では、なんというか、ぼくが読まないうちに「歯に衣着せない論客」として評判をとる、ということになっているらしくて、それなら、久しぶりに、という気分で、2021年の3月に出版されてすぐ、市民図書館に予約しましたが、借り出せたのは先週で、来週には返却を迫られている人気ぶりで、まず、そのことに驚きました。 読み終えて、「時事」に対して、もう、あほらしくてついていけないという気分で、関心を失っていることについて、正座させられて叱られている気分させられましたが、それはそれで、結構面白い体験でした。「白井先生のおっしゃっていることについては、ほぼ、異論はありません。でも、まあ、国なんて滅ぶなら滅べばいいやという気分もあるし、直接の戦争こそ知りませんが、地震とか津波とか、原発のメルトダウンとか、想像を絶した出来事も、それなりに体験しました。トランプとかアベ某とかの、まさかのふるまいも目にしました。こうなったらゴジラ出現も悪くないなという気分なんですよね。」 まあ、そんなことを言ってしまうと、終わってしまいますから、少し案内しますね。「主権のいない国」という題なのですが、直接「主権」を論じた文章はありませんでした。個々の時事をネタにしながら「主権者」の空洞化が進行している現状の危機感が、白井さんらしい、ちょっとファナティックな口調でアジられているという感じです。 主権というものを社会や国家の責任主体と考えるというのが全体の論旨の進行のようです。前書きのような出だしの文章にこんな描写があります。 2011年の福島第1原発の事故を話題にしている話です。 三月十三日昼過ぎの時点で原子炉に注入する淡水がなくなり、吉田昌郎福島第一原発所長は、海水を注入するほかないと報告した。その直後の東電本社と現場とのテレビ会議の模様が後に報道されるが、そこで東電幹部から発せられたことは耳を疑わせるものだった。「いきなり海水っていうのはそのまま材料が腐っちゃったりしてもったいないので、なるべくねばって真水を待つという選択肢もあるというふうに理解して良いでしょうか」 この幹部が懸念したのは、海水を注入された原子炉が使用不能になることだった。(中略) 危機を適切に認知できない人々には、同時に責任感もモラルもない。ただひたすら空っぽである人たちからなる集団が、この国の「選良」として君臨してきた挙句に、あの事故を起こした。なぜ、日本はこんな国でしかないのか、こんな社会でしかないのか。 引用文の問いは、白井さんの本書を通じた問いです。で、「あとがき」にあたる第6章、最終章で、こんなふうに、再提起しています。 なぜ私たちは、私たちの政府はどうせろくでもないと思っているのか。その一方で、なぜ私たちは、決して主権者であろうとしないのか。この二つの現象は、相互補完的なものであるように思われる。私たちが決して主権者でないならば、政府がロクでもない者であっても、私たちには何の責任もない。あるいは逆に、政府はつねにロクでもないので、私たちに責任を負わせようとはしない。 だが、責任とは何か。それは誰かに与えてもらうものなのか。そして、ここでいう責任とは誰に対するものなのか。それは究極的に自分の人生・生活・生命に対する責任である。自分の人生を生きようとしないこと、自己からの逃避、一種の究極の自己喪失―本書でさまざまに論じてきた「否認」や「社会の喪失」において主体に生じているのは、こうしたことがらではないか。 他方で、日本人の強固な政治不信、国家不信は、無意識的な歴史記憶によって支えられているのだと思う。あの戦争のとき、国家は何をやったか?迫り来る都市空襲を目前にして「都市から逃げるな」と命じて住民を閉じ込め、蒸し焼きにした。「精鋭」関東軍は、満州移民を見捨てて一目散に逃げ去った。戦後の時代も同じことだ。水俣病が発生した時、国家・企業・大学の御用学者は、鉄壁のスクラムを組んで被害の原因を否認した。同じことが、福島第一原発の事故に際しても起きるだろうと疑われるのは当然のことだ。土壇場において、この国の権力は、虐げられた者を救おうとしないし、自ら過ちを進んで認めることは決してなかった。 ゆえに、日本人の根底的な政治不信は、ある意味で全く正しい。しかし、そのような政府しか私たちが持っていないこと。持たなかったことの責は、誰にあるのか?アメリカか?中国か?どこを探しても見つかるはずがない。 (終章 なぜ私たちは主権者であろうとしないのか) 「そんなニホンに誰がした?」という、「永続敗戦論」以来、本書のなかでも響き続けている「問い」が、読者に向けてもう一度投げかけられていると、ぼくは読みました。「問い」を投げかけている白井さんの、自分はわかっていて生徒をいたぶっているわけではない「誠実」を疑う気は毛頭ありません。しかし、彼の「問い」には、どこか「国家」がクローズアップされるのですね。そこが、「ほぼ」賛成という言い方にになった理由ですね。 現実社会を論じると、そうならざるを得ない事情は分かるのですが、そうはならない論旨はあり得ないのか、そんなふうな気分が、やはり残るのはしようがないですね。

2021.07.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 クラウス・コルドン「ベルリン1919(上)」(岩波少年文庫)

クラウス・コルドン「ベルリン1919(上)」(酒寄進一訳・岩波少年文庫) ドイツの作家クラウス・コルドンという人の「ベルリン1919(上・下)」(岩波少年文庫)を読んでいます。 「ドイツ・11月革命」といって、その顛末が浮かぶ人はほとんどいないと思いますが、1918年「キール軍港」の蜂起に始まり、ドイツ帝国を倒した革命が、半年ほどの間に、映画でいえば「アンチ・クライマックス」な、しかし、歴史的に振り返れば、ドイツの共産主義者やドイツの労働者にとって「悲劇」であることは間違いない結末を迎えたことに、憤りを感じる「青春時代」を過ごしたシマクマ君は、子供向けの叢書のシリーズという気安さも手伝って、読み始めたのでした。 訳者は酒寄進一という方ですが、「あとがき」でこんなふうに解説しています。 本書はクラウス・コルドンの「転換期三部作」の第一作にあたります。原題は「赤い水兵 あるいはある忘れられた冬」です。邦題からわかるとおり、1918年から1919年にかけての冬のベルリンが舞台になります。 第一次世界大戦の末期である1917年11月、敗色の濃かったドイツ帝国で、水兵が戦争を終わらせるために蜂起し、それがきっかけでドイツ革命がおこり、帝政が倒れることになります。しかし革命は成功と同時に歯車が狂いはじめ、ベルリン市街戦へと発展します。そうした目まぐるしい時代のうねりに翻弄される人々の姿が、ベルリンの貧民街に住むゲープハルト一家を通して克明に描かれます。 これが、本書「ベルリン1919」の大まかなあらすじですが、もう少し捕捉すると、主人公は「ヘレ」という愛称で呼ばれる中学生で、ドイツの中学校といえば「ギムナジウム(中高等学校)」を思い浮かべる人もいらっしゃるかと思いますが、彼は庶民の子供たちが通う市立中学校の13歳の男の子です。 本名はヘルムート・ゲープハルトで家族は工場で働く母親、上巻の途中で、片腕を失った「傷病兵」として復員した父親、6歳になる妹のマルタ、まだオムツがとれないハンス坊やの5人です。ヘレには、もう一人弟がいましたが2年前にインフルエンザで亡くなっています。 その中学生ヘレ君が、第1次世界大戦下の貧困と飢餓にあえぎ「革命」と「反革命」がせめぎあう動乱のベルリンの街で暮らしている様子が克明に描かれていました。 妹マルタや乳飲み子ハンス坊やの世話をしながら、薪を拾いジャガイモを盗む生活の中で、復員した父や貧民街で生きる労働者の革命運動の世界に潜り込み、やがて、「真の革命」に目覚めていくというストーリーですが、社会に対して真っすぐな疑問を持つ中学生というヘレ君の設定は、65歳を超えた老人をワクワクさせるに十分の展開で、上巻を読み終わりました。 シマクマ君にとって、この作品のクライマックスは、上巻も終わりに近づいた「友と敵」の章の半ば、あのローザ・ルクセンブルグが登場するこのシーンでした。 人だかりのなかにとても小柄な女性が立っていて、近くにやって来た水兵たちに親しげにほほえみかけた。その女性は、壁にはられた一枚のポスターの前に立っていた。そのポスターにはこう書かれていた。 労働者諸君!市民諸君!祖国は崩壊の危機にある。みんなで救おう!敵は外にははいない。内側にいる。スパルタクス団だ。スパルクス団のリーダーを殺せ!リープクネヒトを殺せ!そうすれば、へと羽とパンを手にすることが出来るだろう。 その下には「前線兵士一同」と署名されていた。「反革命がついに本性をあらわしました」小柄な女性が大きな声でいった。「殺人をあからさまに煽るとは、なんという人たちでしょう。(略)」「あれはローザ・ルクセンブルグだ」ハイナーがアルノにささやいた。 ローザルクセンブルグ? ヘレは小柄な女性を見つめた。青白い顔、白髪まじりの髪、大きな帽子。その名はカール・リープクネヒトとともに語られることが多い。父さんもよくその名を口にする。ローザ・ルクセンブルクは、リープクネヒトとおなじように長いあいだ投獄されていた。そしてベルリンで革命がおこる一日前、ブレスラウの労働者たちによって監獄から解放されたのだ。 もしも、この作品を読む中学生がいたとしても、このくだりを繰り返して読む中学生はいないでしょうね。 この記事を読んでくださる読者の方の大半も、こうして引用して、喜んでいるシマクマ君の興奮はご理解いただけないでしょうが、70年代に「ドイツ革命」や「ロシア革命」がおもしろくて仕方がなかった「青春」を過ごした人間にとってローザ・ルクセンブルグはあこがれのスターなのです。 なぜ、彼女がスターなのか。それは1918年、12月のベルリンの街に登場したローザ・ルクセンブルグの彗星のような生涯に、その原因があります。まあ、そのあたりについては、下巻の「怒り」の章で明らかになるはずです。 上巻を読み終えて感じたことが二つあります。 一つは、はたして、今、現在、わたしたちの国の中学生や高校生が、この「歴史小説」をワクワクしながら読み切れるのだろうかということです。ご都合主義の歴史解釈が大手を振ってまかり通る時代の深刻な犠牲者は、10代の子供たちだと思います。若い人たちは、自分たちの社会の歴史に対してさえ、興味を失っていないでしょうか。100年も昔の出来事ですが、1918年のベルリンの街で、実に生き生きと「革命」を生きていた、同世代の少年の姿は、2020年の10代の人たちの心に届くのでしょうか?なんだか心もとないなあというのが、さびしい実感でした。 で、二つ目です。「下巻」を読み始めることがなかなか出来ません。いや、読むんですが、ここから起こる悲劇が、どんな風に描かれるのか、ドイツ革命の悲劇をヘレ君はどう生きるのか、どうにも書き換えようのない歴史的事実を、あらかじめ知っているというのはつらいものですね。 読み終えたら、また報告しますが、なんとなく手間取りそうですね。

2021.07.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ漢詩の名作50」(平凡社新書)

荘魯迅「声に出してよむ漢詩の名作50」(平凡社新書) 磧中作 磧中の作 岑參走馬西来欲到天 馬を走らせて西に来たり 天に到らんと欲す辞家見月両回円 家を辞して月の両回円かなるを見る今夜不知何処宿 今夜 知らず 何れの処んか宿せん平沙莽莽絶人煙 平沙 莽莽 人煙を絶つ西へ西へと馬を走らせ、地の果てを越えて天にまでたどり着きそうだ。家にいとまを告げ旅立って以来、もう二度も月が丸くなるのを見た。今夜はいったい、どこに泊まればいいのだろうか。この茫々たる砂漠を見渡す限り、人家の煙など全く立っていないのだ。 本書の「流沙蒼天いずこに宿らん」と題されて、岑參(しんじん)という、杜甫とかと同時代、盛唐の詩人の詩の紹介の章にあった「磧中作」という詩の本文、書き下し、口語訳です。 本書は「唐代」の詩42首、唐以前は「荊軻」、「項羽」、「陶淵明」の3首、以後が「蘇軾」、「陸游」など5首、計50首の、いずれも超有名な、まあ、高校の教科書などでも取り上げられている漢詩を紹介した、いってしまえばありがちな本です。書名も「声に出してよむ漢詩の名作50」ですから、今のハヤリの本の一冊といっていいかもしれません。 普段は、あんまり近づかない書名ですが、市民図書館で何となく手に取って、なんとなく借りてきました。 で、はまりました。一応、そういうお仕事でしたから、教科書に出てくるような詩については、知っているつもりでいましたが、1首、1首、のんびり読み始めるとやめられなくなりました。 2000年を超える歴史の中で、選りすぐられた「傑作」の迫力とでもいえばいいのでしょうか。著者荘魯迅さんによる解説も、簡にして要、「そうだったのか」と納得させられることも多く、たとえば、「磧中作」の解説はこんな感じでした。 磧とはゴビ砂漠のことをいう。作品は冒頭から、緊迫した雰囲気を漂わせている。馬を走らせてめざすのは西の果て、高仙芝の舞台の駐屯地。軍務に赴くために先を急ぐが、行けども行けども目に映るのは砂漠と蒼天のみ。このまま走れば天上に行きついてしまうのではないか。「欲到天」は、初めて砂漠に身をおいた人間の驚きを如実に語っている。 ここまでの前半は、「辞家」をめぐって展開されたが、起句が家から砂漠に至るまでの距離(空間)の長さを示すのに対し、承句は出発してから二か月も経つ時間の久しさを表す。だが、それは単に時の経過だけではない。中国では、満月は団欒の象徴であり、それを二回も見た詩人の心には、今まさに郷愁が溢れんとしている。 解説文の一部ですが、たとえば「満月」のくだりとかで「あっ、そうかそうか」と納得したりするのでした。まあ、ぼくがものを知らないというに過ぎないかもしれませんが、若い国語の先生とかにはおススメではないでしょうか。 実は、この本の特徴は詩の全文に対して拼音(ピンイン)、中国語の発音記号がほどこされていて、ぼくはできませんが、中国語が読める人には「中国語」で読める工夫があることです。 で、できない人はどうするかというと、平凡社のこの本のサイトを探すと「朗読」を聞くことができるようになっていて、それに合わせて初歩しか知らないぼくのようなものでも、声に出して読んでみるということができるという仕組みなのです。 今どき、ありがちなサービスかもしれませんが、たどたどと、中国語で漢詩を読んでみるのは悪くないですよ。 ちなみに、「磧中作」の結句「平沙莽莽絶人煙」は「平沙萬里人煙絶」が一般かもしれません。

2021.07.11

コメント(0)

-

チェン・ユーシュン「1秒先の彼女」シネ・リーブル神戸no99

チェン・ユーシュン「1秒先の彼女」シネ・リーブル神戸 2020年に作られた台湾の映画だそうです。チェン・ユーシュンという監督さんは、結構有名な方らしいのですが、ぼくは知らない人でした。映画は「1秒先の彼女」、中国語の題が「消失的情人節」だそうで、こっちの題のほうがおもしろそうですね。 郵便局で事務員さんをしている女性ヤン・シャオチーさんが、まあ、なんというか、面白いオネーさんで、やたら下ネタをいうのが、笑っていいのか、知らん顔をしていいのかわからない人でしたが、「1秒先」の人! でした。マア、ようするに慌て者ですね。 で、彼女の幼馴染だったらしいのですが、彼女は全く覚えていないバスの運転手をしているオニーさん、ウー・グアタイさんが「1秒後」の方! で、いわゆる引っ込み思案ですね。で、この1秒!が、まあ、ネタというわけでした。 映画というのは、いろんなことができるなあ、と感心したのですが、よく考えてみれば、「映像を止める」 というのは、まあ、実に古典的な方法なわけで、そんなによろこぶほどのことでもないんじゃないかとは思いながら、しかし、素直に笑えました。うまいものです。 時間が止まっている人間をマネキンみたいにしてポーズを取らせたり、おぶったり、タンスから突如、ヤモリの神様が登場したり、窓の向こうにラジオの映像が見えたりとか、なんだか、昔のテント芝居のごった返しを観ている感じで、そこに生まれてくる、まあ、ハチャメチャな「空間」(笑) が実に刺激的で、かつ、実にノスタルジックな気分にならせていただきました。 なかでも、海辺というか、海の中を走る通勤バスのシーンとかは、ノスタルジーを越えてうなりました。リアルな風景がイマジナリー空間へと見事に変貌していきました。「おー、これは、これは!うーん、やるな!」 そんな納得でした。「1秒先」の女性と、「1秒後」の男性の凸凹コンビの、凸凹の合わせ目をとても巧妙に現前させてみせてくれた、この映画の作り手の、このセンスと構成力をもっと見てみたい。そういう良い気分で映画は終わりました。拍手! ところが、帰り道に考えこんでしまいました。「1秒早く反応するというのは、1分に対して59秒しか使わないわけで、1秒遅れるというのは1分に対して61秒かかっているわけやから、時間が余るのは慌て者の方ちゃうんか。なんで、引っ込み思案の方に余るんや?」 もちろん結論は出ていませんが、映画の面白さとは、ほぼ、関係ありませんね。(笑)監督 チェン・ユーシュン脚本 チェン・ユーシュン撮影 チョウ・イーシェン美術 ワン・ジーチョン編集 ライ・シュウション音楽 ルー・リューミンキャストリウ・グァンティン(ウー・グアタイ)リー・ペイユー(ヤン・シャオチー)ダンカン・チョウ(リウ・ウェンセン)ヘイ・ジャアジャア(ペイ・ウェン)リン・メイシュウグー・バオミンチェン・ジューションリン・メイジャオホアン・リェンユーワン・ズーチャンチャン・フォンメイ2020年・119分・G・台湾原題「消失的情人節 」・「My Missing Valentine」2021・07・05-no61シネ・リーブル神戸no99

2021.07.10

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年6月21日(月) 「烏原貯水池」

徘徊日記 2021年6月21日(月) 「烏原貯水池」 新開地のアート・ヴィレッジでお昼前から映画をみて時間を見るとお昼すぎでした。先日、布引の貯水池を地図で見ていると、新開地の北の山のなかにけっこう大きな貯水池があるの発見しました。「烏原貯水池」というそうですが、行ったことがありません。 神戸電鉄で鵯越まで行くとかなりノンビリ散歩ができるんじゃないかと目論みました。 神鉄に乗るのは3年ぶりです。電車が入ってきました。 まあ、失礼な言い草ですが、六甲山の北側を走る田舎の電車でのんびりしています。ぼくは、結構好きですが、乗る機会がありませんね。 着きました。鵯越駅です。「ひよどりごえ」と読みます。平家物語で有名な地名です。自動改札機だけの無人駅でした。 新開地行が通りました。このツートンカラーが神鉄です。駅前の案内板を見て、方向が分かったので、歩きはじめました。 お地蔵さん。丁寧に世話されている様子です。道端の紫陽花。静かな住宅地です。 小さな集落があって、集落のなかの狭い道を抜けると谷川の水量が増えてきました。バード・ウォチングの方が数人、大きなカメラを構えていらっしゃるところを過ぎて歩きます。 人の姿は見かけません。写真ではうまく撮れていないのですが、猫はたくさんいました。 すぐ近くに舗装道路があるようですが、ぼくが歩いている道はこんな感じでした。 まあ、人通りがないのと、山の中なので、時間が時間だとビビりそうですが、散歩道としては文句なしですね。さっき出会ったカメラの人以外、本当に誰とも出会わないと思っていると、向こうからジョギングというか、同年配の男性が走ってきて、「こんにちは!」とあいさつしくださって通り過ぎていかれました。なんだかうれしいですね(笑)。 道の左側に貯水池が見え始めました。 左手の大きな池をを見ながら歩きます。「ホーホケキョ、ケキョ、ケキョ・・・・」 鶯がすぐそのあたりの木で、厚かましく、繰り返し鳴いていますが、いくら探しても姿は見つかりません。不思議ですね。 堰堤というか、ダムというか、大きな堰が見ええきました。ここいらで一休みですね。思いのほか大きな貯水池です。地震の頃に勤めていた職場からは歩いても来られるくらい近い場所なのですが、知りませんでした。 池の真ん中のブイに川鵜がとまっているのですが、残念ながら写真には写せませんでした。 堰堤までやってきました。当たり前ですが、結構な水量でなかなかな迫力です。ちょっと、どきどきしてきました。 ダムの裏に回って下から見上げるとこんな感じです。 堰堤の上を歩いて向こう岸にわたる、って南、先ほどいたほうを眺めるとこんな風景です。青空で、水面が美しいですね。 この辺りには、ジョギングとか、ウォーキングとかで、走ったり、歩いたりしている方の姿がチラホラ見えます。池の向こうの木立の向こうが兵庫区から長田区の街並みのはずですが、ここからは見えません。でも、すぐそこです。 堰堤から流れ出ている谷川に沿って歩いて下っていくとようやく街が見えました。 道を下っていくと、木立の向こうに街が見えました。ちょうど、新開地の北あたりにあたるようです。 ここにも、お地蔵さんでしょうか。石仏が祭られていて、みずみずしくて美しい花が供えられてました。新開地を出発して、2時間たっていませんね。距離はそこそこ歩きましたが、このコースなら楽ちんです。また来てみようと思いました。

2021.07.09

コメント(2)

-

小森はるか「空に聞く」元町映画館no80

小森はるか「空に聞く」元町映画館 元町映画館の前を通りがかると、映画を観るわけでもないのにカウンターにいるオネーさんやオニーさんに一声をかけたくなるのですが、再現するとこうなりますかね。「客チャウデー、シネ・リーブル一いっとってん。あれ、おもろいで。今やってる台湾のやつ。みた?」 そういうふうにいうのがうれしくて、入ってくるいつもの老人。「よその映画館の映画のネタ報告してどうすんねん、ここで見なさい!」 そんなふうに返事をしたいのを、客商売のつらいところ、「ぐっ」と、こらえて笑顔で応対してしまうものだから、結局またやってくる。 たまには宣伝してやろうと、ちょっと反撃してみる。「これ、見ました?『阿賀に生きる』の時に出てた監督ですが。」「アッ、あの人か?ふーん。」 小森監督が「アートハウス」の企画の解説役で出ていたことを覚えていたらしく、翌日さっそく現れて、いつものように上機嫌をふりまいている。「今日は客やで。あんたがいうてくれたから、今日は泣きにきたんや。」「泣けるとかいうてないし」 とは思ったが、もちろん口には出さない。何はともあれ、客が来るのはいいことだ。 まあ、そういう顛末で(半分以上作り話です)徘徊老人シマクマ君は小森はるか監督の「空に聞く」を見たのでした。 東北の震災で町全体が流された陸前高田で暮らす阿部裕美という女性に焦点を当て、震災から6年9ヵ月の時間 を描いた作品でした。 阿部裕美さんは、震災の年から「陸前高田災害FM」というラジオ局のパーソナリティーを3年半にわたって務めたかたですが、もとは和食料理屋さんの女将さんだった方のようです。 映画は彼女の、パーソナリティーとしての仕事、復活されたお店の女将さんとしての仕事、それぞれのお仕事や、生活の現場に黙って付き添う様子で「人と人の出会い」、「復興してゆく町」、そして、今生きている人たちの「祈りの姿」を映し出してゆきます。 カメラが阿部裕美さんを映し、カットが変わって、窓の外や街の様子、ほかの人の表情を映し出し始めると、カメラそのものが阿部さんの視線そのものに変わったように感じました。 その結果でしょうか、この映画の映像には、シーンとして映し出される人や風景が、見ている人の「やわらかさ」を感じさせる、独特の雰囲気を漂わせています。その「やわらかさ」が、ボンヤリ画面を見ているぼくの中に広がっていく、ある種、至福ともいうべき体験を初めて経験した作品でした。 映画館を出て街を歩きながら、ふと、思いました。『空に聞く』という題やけど、空って映っとったかな? 空を見上げるシーンは連凧というのでしょうか、小さな凧が連なって龍のような姿で空に舞い上がっていくのを見上げているシーンしかなかった気がします。 震災後に作られた映画の定番のようになっている巨大な防潮堤とその外に広がる海のシーンは、確か、一度もありませんでした。 「未来」や「永遠」を印象付ける「空」や「水平線」のイメージが、穏やかに拒絶されていて、「向こうの見えない坂道」や「草生した墓地」、「窓の外に降る雪」のシーンが浮かんできます。 和やかに会話する老人の笑顔にうなづく「顔つき」、ラジオ放送用のマイクに向かって「黙禱」を呼びかける「声のひびき」、食事用のテーブルを丁寧に拭く「手の動き」、カメラは、客観的な目として見える、阿部裕美さんの人柄を余すところなく映し出しながら、一方で、「彼女が見ている」と思わせる、様々な、しかし、暮らしや仕事の場所から見える、何気ないシーンによって、彼女の、そして陸前高田に生きる人たちの「こころ」 を、見事に映し出した傑作だったと思い至ったのでした。 十年近くもの歳月をかけて、この映画を撮りきった小森はるかさんに拍手! 元町映画館のカウンターで、この映画を勧めてくれたオネーさんに、お礼の拍手! やっぱり、涙があふれてしまう映画でしたが、いいものを見せていただきました。ありがとう! でした(笑)。監督 小森はるかエグゼクティブプロデューサー 越後谷卓司撮影 小森はるか 福原悠介録音 福原悠介編集 小森はるか 福原悠介特別協力 瀬尾夏美キャスト阿部裕美2018年・73分・G・日本配給:東風2021・07・06-no62元町映画館no80

2021.07.08

コメント(0)

-

ベランダだより 2021年7月5日「これって何という花でしょう?」

ベランダだより 2021年7月5日「これって何という花でしょう?」 7月の最初の月曜日の夕刻のことです。仕事から帰ってきたチッチキ夫人がベランダで洗濯物を取り入れながら何やら言っています。「ねえ、このつぼみ、何のつぼみかしらね?」「ああ、オクラみたいなやつやろ。なんかわからんけど花が咲きそうやから、今朝、写真撮ったで。」 それが、この写真です。植木鉢で大きくなっているのですから、誰かが植えたもののはずですが、チッチキ夫人は首をかしげています。「オクラとは違うわよ。でも、何かなあ?」「何かなあって、この植木鉢にあなた以外で種をまいたり苗を植えたりする人は、他にはおらんで。」「わからん?」まあ、そういうおしゃべりがあって、日も暮れて、そろそろ夕飯かなと思っていると、再び叫び声です。「ちょっとお、咲いたわよ!咲いたわよ!」「ええ、夕顔か?」 で、上の写真ですね。少し角度を変えてこんな感じ。 もう少し角度を変えて、こんな感じ。パチリ。 フラッシュの光のせいで明るく見えますが、暗くなってから咲き始めたようです。で、まあ、ようやく調べてみました。 チョウセンアサガオ(朝鮮朝顔)のようですね。洋名はダチュラ(Datura)、マンダラゲ(曼陀羅華)、トランペットフラワー、といろんな名前があるようですが、必ずしも朝鮮半島原産の植物ではなく、外来種の名前のつけ方の慣例から「朝鮮」が冠されているようです。 そのうえ、有毒らしくて、写真をご覧になれば気づかれると思いますが、蕾が「オクラ」に似ていて間違って食すると、かなり危険なようです。「アンナ、華岡青洲が麻酔に使った草らしいで。」「何、それ?」「そやから、全身麻酔やん。本邦初。有吉佐和子。知らん?」「そんなことよりすごいやんなあ。」「うん、まあ、そうですね。」 翌朝、まだ咲いていました。明るい日差しの中で写真を撮るとこんな感じです。 ちょっと角度を変えてみますね。パチリ。 もう一枚、はいパチリ。 ついでにもう一枚。光っていて形がわかりにくいですが、正面から覗き込んだ写真です。 いくつか蕾もついていますか、しばらくの間期待できそうですね。それにしても、どこからやって来たのでしょうね。チッチキ夫人によれば植木鉢から偶然生え出してきたようです。見かけない苗だから置いておいたそうです。去年まで、お目にかかったことはありませんか良、この半年のことでしょうね。こんな、狭いベランダでも、面白いことが起こるのですね。

2021.07.07

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 浦沢直樹「あさドラ!(5)」(小学館)

浦沢直樹「あさドラ!(5)」(小学館) 2021年の5月のマンガ便に入っていました。浦沢直樹「あさドラ!」第5巻です。2021年5月5日新発売です。 表紙の女子高生ですが、向かって左のメガネがヨネちゃん、右がミヤコちゃん、で、真ん中が浅田アサちゃんですね。 ヨネちゃんとミヤコちゃんは芸能界を夢見ていますが、第5巻ではヨネちゃんが大活躍でした。 第4巻で始まった「アレ」との戦いが第5巻のメイン・ストーリーです。稲村ケ崎沖の海上が舞台で、時は1064年10月9日の夜です。もう、何度も繰り返していますが、先の東京オリンピックの開会式の前日です。 今、フト思いましたが、このマンガで「アサちゃん」が戦っているのは、ひょっとして「コロナ」の隠喩ですかね。いや、そんなことはあり得ませんね。マンガが始まったのは2018年ですからね。それにしても、現実がマンガをなぞっているのかもしれませんね。 まあ、そのうち見えてくるのでしょうが、これが第5巻の目次と登場人物のページです。「おっちゃん」、春日晴夫さんと「きぬよさん」のコンビが、ぼくのひいきです。 で、ページを開くとカラーで「アレ」が猛っています。このちいさなセスナで戦っているのが「あさちゃん」と「中井戸慶一君」です。中井戸君は「アレ」の謎を追っている研究者ですが頼りにはなりません。 この後、戦いは5巻のほぼ最後まで続きますが、「アレ」の正体というか、全貌は、結局明らかにはならないまま5巻も終わりました。 巻末では夜が明けたので、1964年10月10日の朝というわけで、第6巻では物語の流れというか、ストーリーというかが少しは見えてくるのでしょうか。 ところで、この巻で、もう一つ描き込まれているエピソードがあります。あさチャンの同級生のヨネちゃんの芸能界デビューの顛末、いや「末」はまだですが、です。 この女性がヨネちゃんですが、彼女がこの格好をしてカメラの前に立っているのと、あさチャンが「アレ」と戦っているのが同時進行なのです。その重ね方の意図がよくわからないままなのですが、この衣装を見てなんか思い浮かびませんか? そうですね、マリリン・モンローです。で、モンローを思い浮かべるのは、結構、普通かなと思いますが、1960年代、テレビの始まりの、あのころといえば、小川ローザという名前が浮かんでくる人が、もしもいらっしゃれば、ちょっと嬉しいのですが、もう、いい年の人でしょうね。「オー・モーレツ!」というCMが流行ったのは1969年ころだそうですが、ヨネちゃんは、なんか関係あるのでしょうかね。 まあ、そういうわけで、6巻を読まないとしようがないなあという結論の第5巻でした。ヤッパリ、ヤレヤレ、トホホ…でしたね。 ところで余談なのですが、5巻の表紙の三人娘の構図についてです。戦後の歌謡界で「三人娘」といえば、美空ひばり、江利チエミ、雪村いずみですよね。この、いわば第1次「三人娘」というのは、1950年代の後半で、ぼくは知りません。 次の三人娘が伊東ゆかり、中尾ミエ、園まりだったんじゃないかと思います。「シャボン玉ホリデー」という、石鹸屋さんがスポンサーの人気歌謡番組での企画ですが、マンガの時代と重なるのがその方たちですが、この表紙は関係あるのでしょうかね。関係あるとして、この構図はどっちのイメージなんでしょうかね。 まあ、そういうことも気になるのですが、今のところよくわかりませんね。いやはや、なんとも、気にあることを次々と繰り出してきますね。 まあ、のんびり6巻を待つことにしましょう。

2021.07.06

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年6月9日 「ちょっとお散歩 布引の滝あたり その4」

徘徊日記 2021年6月9日 「ちょっとお散歩 布引の滝あたり その4」 貯水池で一服し、さあ、帰り道です。堰堤のわきを下り、谷川沿いの道に出て、ふと、谷川に目をやるといました!「おーい、おったで、おったで!」「何がよ、えー、あー、かわいいやん。」焦ってカメラを取り出しますがピントがあいません。「あっ、あっちにいってしまうよ。」 イノシシくんですね。実は六甲山の周辺には案外出没するのです。昔、王子動物園の柵というか、動物たちが住んでいる檻の外を徘徊していたイノシシの親子を見たことがありますが、今回は新神戸の町並みがすぐそことは言うものの、「そうそう、君たちはここで暮らしているよね。」という、一応、山のなかですから、驚くほどのことではないのかもしれませんが、出会えると嬉しいものです。 チッチキ夫人は思わず、意味のよくわからないことを叫んでいました。「ああ、ワタシもあの子と一緒に、ここらへんで暮らしていたいわ!」 もちろんぼくは「ここらへん」で暮らしたいとは思いませんので、まあ、その時は、円満な形で別居という方向性を探りたいと思います。 さて、帰り道は、この川沿いの道を少し東にそれてみました。 神社ですね。祭られているのは弁天さんでした。筆塚とかもありました。 当然、狛犬さんもいらっしゃったのでパチリですね。 上が「阿」さんで、下が「吽」さんですね。なんか、笑えませんか?歯並びが悪いというか、不細工というか、口がやたら大きくて唇が分厚いというか、狛犬さん相手に、こういうハラスメント発言はいけませんね。 「バチが当たりますよ!」 というのは重々承知なのですが、やっぱり笑えますね。 この近所には紫陽花も咲いていました。 人影もなくていい雰囲気なのですが、やたらけばけばしい山門があって、驚きました。 実はここは徳光院という、かなり有名な、禅宗のお寺の裏庭だったようですね。表にまわれば国の重要文化財の多宝塔も見物できたようなのですが、知らないのですからしようがありません。 まあ、イノシシに喜んでいるコンビのお散歩ですから、お寺の方はまたの機会ということですね。 で、このまま、新神戸に戻って、映画の後の半日散歩はそろそろ終わりですが、実は、もう一軒寄り道しました。 立ち寄ったのは、三ノ宮駅の北側に二宮商店街という昔なじみの町並みがありますが、そこの北東あたりにある二宮神社です。 神社ですから。もちろん「阿吽」のコンビの方がいらっしゃいます。で、当然「阿」さんをパチリ。「吽」さんをパチリというわけですね。 先程の、山のなかの「阿吽」コンビに比べると、やはりビルの中に座っていらっしゃるだけあって、シャレていらっしゃいますね。 まあ、優劣があるわけではないでしょうが、個性に欠けるというか、ちょっと負けていらっしゃる感じですね。 ああ、そうそう、本殿はこちらです。 手水場の向こうに、なんか、印象的なご神木もありました。クスノキですかねえ。 というわけで、ようやくお散歩終了でした。三宮からは高速バスで帰ってきましたが、自宅についた時は6時を回っていました。珍しく行動的な一日でした。(笑)

2021.07.05

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 石塚真一「BlueGiantExplorer 3」(小学館)

石塚真一「BlueGiantExplorer 3」(小学館) 2021年7月のヤサイクン・マンガ便です。石塚真一「BlueGiantExplorer 3 」(小学館)です。 シアトルからスタートしたアメリカ武者修行の旅を続けている宮本大君、まずは大陸を南下しサンフランシスコにやってきました。 アメリカの町から町へと、慣れない自動車の旅を続けていく「大くん」です。途上で出会う様々な人との間に生まれるエピソードが、映画でいえばロード・ムービーの手法で描かれていくわけですが、出会った人の何十年後かの回想として描くことで、今、目の前で繰り広げられている出来事が、何10年後かの「今」にいたるまでの時間が埋め込まれています。「ロード・ムービー」にビルドゥングス・ロマンを仕込むための石塚真一の工夫ですが、うまいものですね。 今回の出会いは二人です。一人はスケート・ボーダーというのでしょうか、スケボーを抱えて「大くん」の車に、ヒッチハイカーとして乗り込んできた「ジェイソン・フィリップスくん」ですね。第2巻のポートランド編でも登場した人ですが、ここから本格的に登場です。 大くんの練習風景に感動したジェイソンくんですが、実際の演奏を聴くのはこの時が初めてです。この次のページには、ジェイソンくんが大くんの音楽に目覚める感動が描かれてています。 結果的に、音楽に全く素人である彼が、アメリカ人から見ると「内気」なジャズプレイヤー「宮本大」の、サンフランシスコでのエージェント役として活躍しますが、サンフランシスコ以後も、その役割が続くのかどうか、今のところ分かりません。 サンフランシスコでの出会いの、もう一人はチャイナタウンのドラマ―、アレックス・リュウくんでした。 彼はアメリカという人種のるつぼと呼ばれる社会の、特にアジア系の人間に対する固定観念や偏見にいら立つ青年ですが、大くんとの出会いで、何かから解き放たれる「自由」を発見します。 リュウ君が「自由」に目覚め、音楽を発見した瞬間です。石塚真一のマンガの良さがあふれている出会いでした。 さて、サンフランシスコをを出発した大くんとジェイソンくんの二人連れですが、次はどこの町にたどり着くのでしょうね。 ああ、今から新刊が楽しみですが、この第3巻が7月5日発売ですから、まあ、半年後の12月くらいですよね。のんびり待つほかなさそうですね。追記2022・03・31第4巻・第5巻の感想書きました。よろしければ覗いてみてください。

2021.07.04

コメント(0)

-

石川慶「Arc アーク」109シネマズHATno4

石川慶「Arc アーク」109シネマズHAT神戸 40年以上も昔のことですが、当時、通っていた学校は六甲の中腹にありましたが、夕暮れ時になると眼下であかあかと燃える神戸製鋼の溶鉱炉の火炎が街を照らし出す、今となっても記憶の中に浮かび上がる印象的な風景をつくりだしていました。 1995年の震災を経て、神戸製鋼は本社ビルを残して神戸を撤退しましたが、その跡地は県立美術館や防災センターをはじめ、中学校、小学校、大型の商業施設がならぶHAT神戸という、新しい街になって、もう十数年経ちます。 その街の109シネマズHAT神戸という映画館に初めてやってきました。映画は「Arc アーク」という、話題の作家ケン・リュウという人のSF小説を原作にした作品です。 平日、月曜日の新しい映画館には客はいませんでした。久しぶりに一人試写会になるのかと期待しましたが、場内が暗くなる直前に三人の方が入場されて、4人試写会でした。3人の男性老人と20代半ばかと見える女性の4人でした。 映画は生まれたばかりの赤ん坊と、おそらく母親であろう女性がベッドに横たわっているシーンから始まりました。 ここから主人公リナ(芳根京子)が、昔の時代劇映画にクモの糸を操る児雷也という怪人がいたと思いますが、あの糸を操るような方法で「生き生きとした死体」をつくりだす施術師エマ(寺島しのぶ)に見いだされるという展開が映画の前半でした。 後半の展開はエマの弟で、天才(?)科学者天音(アマネ)(岡田将生)が開発する不老不死の施術をめぐってでした。 「生き生きとした死体」から「死なない身体」という展開です。「死なない身体」を手に入れたリナが、さてどうするのかというわけです。 「死なない社会」の中で「死ぬ人たち」を演じるのが小林薫と風吹ジュンで、モノクロのシーンが続きます。二人のの堅実な演技で物語はクライマックスを迎えますが、小林薫とリナの間の因縁の仕込み方が案外ありがちで、「まあ、いいけど・・・」という気分でラストシーンでした。 老いたサクラ、倍賞千恵子さんの登場です。ぼくは物語のラストというより、太陽の光に、老いた手をかざす彼女の姿に感動しました。 「不老不死の社会」が、ある種ディストピアであることや、死体に対するフェティシズムの新しい様相の提示、日にかざした掌や糸を操る施術のシーン、モノクロシーンでの小林薫の演技、面白く興味深いシーンやネタは満載なのですが、納得も満足もなかったのは何故なのでしょうね。 一つだけ言えそうだと思ったのは、この映画を作っている人、あるいは人々の「死」に対する、裏返せば「生」に対する認識が通俗の域を出ていないのではないかということですね。 「で、あなたは「生」についてどう思っているの?」 まあ、そんなふうに、もう一度問い返したい作品だったというわけです。監督 石川慶原作 ケン・リュウ脚本 石川慶 澤井香織撮影監督 ピオトル・ニエミイスキ音楽 世武裕子キャスト芳根京子(リナ)寺島しのぶ(エマ)岡田将生(天音)鈴木咲(ハル)清水くるみ井之脇海中川翼中村ゆり倍賞千恵子風吹ジュン小林薫2021年・127分・G・日本2021・06・28-no59 109シネマズHATno4

2021.07.03

コメント(0)

-

パオ・チョニン・ドルジ「ブータン 山の教室」シネ・リーブル神戸no98

パオ・チョニン・ドルジ「ブータン山の教室」シネ・リーブル神戸 文部省推薦とか書かれていて、ちょっと引きましたが、まあ、見てみないとわからないという気分でやってきたシネ・リーブルでした。 見たのはパオ・チョニン・ドルジ監督の「ブータン 山の教室」です。 圧倒的なという修飾語がついてしまう風景とか、人々の暮らしとか、笑顔とか見てしまうと言葉を失いますが、言葉を失いました。 というわけで、なんというか、まあ、圧倒的な映画でした。スクリーンに映し出される世界はドキュメンタリーのようですが、筋立てのあるドラマでした。そして、その筋立てがなければ2時間近い全体を見続けることは、実は難しいのかもしれませんし、登場する村長や小学生の堂々たる風情も伝わらないのですが、標高が5000メートルを超えるヒマラヤの村ルナナの風景や、そこで生きて暮らしている人間をはじめとする「いきもの」の姿が、山あいに響き渡る歌声と共に、圧倒的にドキュメンタリー、つくりものではない「ほんもの」として迫ってきました。 それにしても、この時間的にも空間的にも、はてしのない「遠さ」を思わせるギャップについてなんといえばいいのでしょう。 ルルナの村の先祖たちが「未来」を求めて、ヒマラヤのこの土地にやって来たときから、いったい、何百年の年月が流れたのでしょう。 映画の中で、村の少年が、明るく思慮深い表情で口にする、「教室で教えられる未来」は、本当に「人間」を「しあわせ」にするのでしょうか。 映画が映し出す、「ルルナ村」にまぎれ込んだ、ブータンの首都に住み、海の向こうの国、オーストラリアに憧れる青年教員の「困惑」と「ためらい」は、神戸の繁華街の映画館でぼんやり映画を観ているぼく自身の「ためらい」であり「困惑」でした。 映画はオーストラリアのシドニーの酒場で、全くウケない「ビューティフル・サンデー」を歌う青年が、意を決して「ヤクに捧げる歌」を熱唱して幕を閉じますが、残念ながらアンチ・クライマックスな幕切れでした。 理由は明らかだと思います。ルルナの村の少年が目を輝かせ、村長が厳かに口にする「未来」が、青年が夢見たシドニーや、ぼくがトボトボ歩いている神戸の街角にはないからです。シドニーで青年が歌う「ヤクに捧げる歌」はルルナの村に木霊していた歌ではないからです。 ルルナの人たちが希求し、おそらくぼくたちの先祖も信じていたに違いない、あの「未来」はどこにいってしまったのでしょう。 メリケン波止場の向こうに広がる海を見ながら、一生に一度も海なんて見たことがない人々が未来を希求している姿と、ぼく自身の祖父や祖母たちの姿が、ふと重なり合うような気がしました。センセイが教えるはずの「未来」を見失ったのはそう古いことではないのかもしれませんね。 監督 パオ・チョニン・ドルジ製作 ステファニー・ライ脚本 パオ・チョニン・ドルジ撮影 ジグメ・テンジンキャストシェラップ・ドルジ(ウゲン:教員)ウゲン・ノルブ・へンドゥップ(ミチェン:ヤク飼いの青年)ケルドン・ハモ・グルン(セデュ:歌うたいの女性)ペム・ザムペム(ザムペム・ザム:級長の生徒)2019年・110分・G・ブータン原題「Lunana: A Yak in the Classroom」2021・06・30・no60シネ・リーブル神戸no98

2021.07.02

コメント(0)

-

週刊 読書案内 HARUTAKA NODERA(野寺治孝)『TOKYO BAY』発行トレヴィル・発売リブロポート

「100days100bookcovers no54」(54日目)HARUTAKA NODERA(野寺治孝)『TOKYO BAY』発行トレヴィル・発売リブロポート 遅くなりました。写真集が続く。 SODEOKAさんが選んだ、前回の鬼海弘雄の『ぺるそな』は文字通り「人」が被写体の、言ってみれば人を見据えた写真集だが、今回は人がほぼ登場しない写真集を紹介する。 『TOKYO BAY』HARUTAKA NODERA(野寺治孝) 発行トレヴィル 発売リブロポート 1996年 東京湾の写真が都合42枚、1枚1枚に撮影した時間帯と月が英語で記されている。調べてみたら1月から12月まですべての月が網羅されている。 時間帯もDawn(暁)からNightまで大体揃っている。中にはThe Blue Hour(日の出前あるいは日の入り後に発生する空が濃い青に染まる時間帯)、Afterglow(夕陽の残光)、Twilight Arch(明帯-日没後あるいは日の出前に現れる、かすかに輝く水平線上の帯。時間帯を表しているわけではないけれど)などというのも。 見たところ撮影場所のデータが記載されていないので、推測ではあるが、おそらく定点観測的な撮影ではないだろう。 カメラはハッセルブラッド500C/M、レンズはカールツアイス、フィルムはフジクローム、コダクローム、エクタクローム。 海は季節により時間により様々な表情を見せる。海の表情は、ほとんど海の外からの要素によってもたらされる。 空や雲、雨や雪、風や光、雷鳴、そして闇、さらに人間の営為によっても。 ぼんやり霞んでいたり、ワイン色に火照っていたり、全方位からの光を水面にたゆたわせていたり。あるいは、グレーだったり、青緑だったり、鋼の色を思わせたり、さらに真っ青だったり真緑だったり、 真っ暗だったり、青紫だったり、本当に「水色」だったり。 同じ海がこれほど異なる様相を見せることの不思議と神秘を思う。 そしてすべてが美しい。 たとえば11月の夕闇の中、微かに青みが残る曇り空の下、水平線も重いグレーに沈むそのやや前方の水面に一艘の舟が浮かぶ光景は、そこが冥界を思わせるような寄る辺なさだ。 あるいは、わずかに残光の残る9月の海、闇を呑み込んだような濃い青の海と、水平線で区切られた、海の色を水で溶かしたような色彩の空の下方に赤い月がかかるイメージは以前観たフランシス・ピカビアの絵画を思わせる。 さらに4月、天上から降り注ぐ黄金色の光に包まれた遅い午後の光景は、ほとんどこの世とも思えない。 久方ぶりに開いた写真集だったが、写真が、カメラと光による創造性に充ちた「絵画」であることを改めて教えてくれた。 巻末には写真家による「あとがき」的な小文が添えられている。そこに憧れの写真家ジョエル・マイヤウィッツのような海の写真を撮りたいというとことが『TOKYO BAY』の出発点だった、とある。 そして海に吹く風の中に「囁き」を聞くことがある、とも。 その「囁き」が写真を見ているうちに聞こえる気がするのだ。 その後『TOKYO BAY』の、その「あとがき」的小文で言及されていて興味を覚えて入手したジョエル・マイヤウィッツの写真集『BAY / SKY』(1993年/トレヴィル発行/リブロポート発売)についても少し。 カメラは、8X10 Deardorff view canera。 レンズは、10-inch wide-field Ektar lens。 フィルムは、Kodak Fujicolor。 カメラについてマイヤウィッツは、「あとがき」で、次のように書いている。 私の道具は、大きくてスローで視界の隅々まで蔑ろにすることなく全てを描写することができる8X10のヴュー・カメラだ。これは海岸線に残された足跡と遠くの水平線とを同じくらい明瞭に一遍に見ることができる。光の持つあらゆるニュアンスをこの器械は解析してくれる。その解像度は息を呑むほどだ。このカメラを使うと見の回りのもの全てに目覚めてしまう。 また、 遠近感というのは錯覚だ、というのはルネサンスの遠近法が近くの物の方が遠くの物よりも大きく見えるという条件付づけを我々に刷り込んできたからである。道路と街路樹と建物とが矢印状に遠ざかるに連れ、各々一緒に小さくなって退いてゆく、といった図でこのことは印象づけられてきた。 海と空によってつくられる深々とした大杯と向き合うと、距離を測る目標物が不在であることに打ちのめされる。人は星座だけをたよりに船の位置を測定する大洋航海のことをただちに思い浮かべるだろう。 この空間と向かい合った時、私は自分の課題がはらんでいるアイロニーを認識した。カメラでは全てを見ることができないというのに、それで虚空をとらえようというのだ。 ともある。 マサチューセッツ州の半島ケープコッドで撮影された47枚(見開きは2枚とカウント)。 これを見ると、レイアウトや構成その他まで、『TOKYO BAY』がこの写真集に「準拠」していることがわかる。 そして、野寺治孝の言う「囁き」が、マイヤウィッツの言う「虚空」と呼応していることも。それを私たちが何と呼ぶにせよ、やはり彼らと同じようにそれを求めていることに違いはない。 『BAY / SKY』の海と空は、そしてそこに降り注ぐ光と闇も、東京湾のそれらよりも、空間の広がりと穏やさと懐かしさを感じさせる。 それはもしかしたら、少し顔を覗かせる海岸のせいもあるのかもしれない。 山崎正和が、私たちのことを「海洋民族」ならぬ「海岸民族」と称したという文章をどこかで読んだが、我々にとって海岸から海を見やる視点はまことに「親しい」、そして安心できるもののように思う。 それでは、DEGUTIさん、次回、お願いします。(T・KOBAYASI・2020・12・09) *掲げた写真には光や影が映り込んでいくぶん見にくいものもあります。ご了承のほどを。追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1