2021年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

ワン・ルイ「大地と白い雲」シネ・リーブル神戸no121

ワン・ルイ「大地と白い雲」シネ・リーブル神戸 もう二十年ほども前のことですが、内モンゴル自治区の省都フフホトに、もちろんボランティアですが、臨時の日本語教員として数日間滞在したことが、何度かあります。ぼくの唯一の外国体験ですが、その時教室で出会った19歳の少女に出身地をたずねたところ、教室の後ろの壁に貼ってあった世界地図を指さして、笑顔で答えてくれました。「家族は、夏の今頃はこのあたりにいるはずです。フルンボイル草原です。知っていますか?満州里からバスに乗って半日くらいです。」「あなたは、この学校で日本語を勉強してどうしたいと考えているの?」「日本語検定をとって、日本に留学します。」 この映画の主人公を演じているタナという女優さんを見ていて、名前も忘れてしまった、その少女のことを思い出しました。どことなく似ているのです。 映画にはフルンボイル草原の大地と空が、始めから終わりまで、ずっと映っていました。草原を出ていきたい夫とここで暮らすという妻という若い夫婦の「生きていく場所」をめぐる争いというか、葛藤というか、が、「現代の出来事」として描かれていました。 面白いのは、草原のパオの中にスマホのためのWi-Fiを取り付け、互いに、顔を映しあうトランシーバーごっこするシーンでした。地の果ての草原にも「現代」が押し寄せているのです。 それにしても、馬が走り羊が群れている草原のシーン「速さ」や「勢い」、空や草原や湖の遠景の「広さ」が、人間の営みの「小ささ」を映し続けているのが印象的でした。これが「自然」なんです。 ぼく自身、もっと南の草原で、あの「遠さ」や「広さ」、「自然」の中に立ったことがあります。この映画が映し出す風景は、その記憶を超える「遠さ」、「広さ」だと思いましたが、果たして、暮らしていく場所として「そこ」にとどまり続けることができるのかどうか、考えさせられました。 「近さ」を人工的な道具に頼ることで作り出している現代社会の果てにある「そこ」にとどまるには、生半可ではない「意志」がいることを若い妻サロールの姿に感じながら、あの少女のことを思い出しました。 「日本に留学します」と、あの時、明るく笑ったあの少女は故郷に帰ったのでしょうか。監督 ワン・ルイ脚本 チェン・ピンキャストジリムトゥ(チョクト・夫)タナ(サロール・妻)ゲリルナスンイリチチナリトゥチナリトゥハスチチゲハスチチゲ2019年・111分・G・中国原題「白雲之下」 英題「Chaogtu with Sarula(チョクトとサロール)」2021・09・27‐no87シネ・リーブル神戸no121

2021.09.30

コメント(0)

-

週刊 読書案内 尾崎真理子「現代日本の小説」(ちくまプリマー新書)

週刊 読書案内 尾崎真理子「現代日本の小説」(ちくまプリマー新書) 詩人の谷川俊太郎に対するインタビュー集「詩人なんて呼ばれて」(新潮社)のインタビュアーをしていた尾崎真理子という人が気にかかって手に取った本がこの本でした。 「現代日本の文学」(ちくまプリマー新書)です。 1987年から、本書が出版された2007年の20年間の「現代日本文学」について、感想を交えながら「年表」化、あるいは「文学史」化して、エピソードを紹介解説した著書でした。 著者の尾崎真理子は1959年の生まれで、1992年に読売新聞の文化部に配属され、2020年に退職したときには文化部の次長さんだったようですが、現在は早稲田大学の教授さんのようです。 尾崎さんの「文学史」の肝は「1987年」という年を「終わり」と「始まり」に設定したことだと思います。 本書のプロローグに、1987年とは、二葉亭四迷が本邦初の言文一致体小説「浮雲」を発表してから、ちょうど100年目にあたることを指摘しながら、第1章を「一九八七年、終わりの始まり」と題して、こんなふうに書き出しています。 ここでは四人の人物の紹介を引用します。一人目は「ばなな伝説」の始まりと小見出しをつけてこの方です。 「受賞者は吉本さんの娘らしい」 一九八七年九月十六日。午後七時頃に第一報は飛び込んできた。応募書類の住所に見覚えがあった編集者が気付いたのだという。東京・文京区内の自宅に急行した読売新聞文化部の先輩記者に、吉本夫妻は、「どうぞ。娘は浅草のアルバイト先から三十分もすれば戻ってきますから」。そんなふうにのんびり応じたという。よしもとばなな伝説は、この日から始まった。 文芸雑誌「海燕」の今年の新人文学賞に、詩人、評論家の吉本隆明さんの二女吉本真秀さん(23)が入選したことが十六日明らかになった。 「吉本ばなな」という人を食ったペンネームで応募した受賞作「キッチン」は原稿用紙六十八枚。祖父母に育てられ、台所の冷蔵庫のそばにいる時が一番心が休まるという孤独な少女が、祖父母の死後、友人の家庭に引きとられる。その家で、友人の母親として親し んだ女性が、実は女装の男だった―という奇妙なストーリー。(P13~14) 二人目が、今や「世界の村上」、村上春樹の「ノルウェイの森」です。 一九八七年九月十七日。「100パーセントの恋愛小説」。その帯の文章も赤と緑の上・下巻の装丁案も作家自身が手掛けたという、村上春樹(当時38歳)の書き下ろし長編『ノルウェイの森』が全国の書店に平積みでお目見えしたのは、その一週間前、九月十日のことだった。初版は講談社の文芸書としても異例の二十万部。 ― ハンブルグ空港に着陸する直前の飛行機のなかで、BGMとして流れてきたビートルズの「ノルウェイの森」によって、三十七歳の男性主人公が、不意に記憶をかき乱されることころから、曲と同名のこの物語は始まる。(P14~15) 三人目が、さて、この方は「始まり」を象徴するのか、「終わり」の人なのか。まだ「ノーベル賞」はとっていませんが、デビュー作「奇妙な仕事」を東大新聞に発表したのが1957年です。30年後の大江健三郎です。 翌十月、戦後を生きてきた知識人の精神的自伝ともいうべき書き下ろし長編が発表された。大江健三郎(当時52歳)の『懐かしい年への手紙』。同年末の文芸作品の回顧記事で1987年の収穫として批評家各氏が多く挙げ、今日でも大江の代表作の一つとして名高い。だが、当の大江は、発表当時の忘れられない光景を次のように語るのだ。〈『懐かしい年への手紙』が出た直後、沖縄だったと思いますが、地方に出掛けていて、気になりますから東京に戻るとすぐ大きい書店に行ってみた。そうすると平積みされているのが一面、赤と緑のきれいな装丁の『ノルウェイの森』で、私の本はその奥から恥ずかしそうにこちらを見ていた(笑)。非常に印象深いんです。そう小説が読まれる機運の転換が。〉(P15) そして、もう一人、新しく始まったのは「小説」の言葉だけではありませんでした。 五月。前年に短歌の芥川賞ともいわれる第三十二回角川短歌賞を受賞した歌人、俵万智(当時24歳)の『サラダ記念日』が河出書房新社から初版三千部で出版されると、直後から問い合わせが殺到し、ベストセラーリストのトップに躍り出た。〈「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの〉〈万智ちゃんを先生と呼ぶ子らがいて神奈川県立橋本高校〉 若い国語教師の第一歌集から、現代短歌の口語化が一気に加速した。歌壇のみならず、文学史上の事件になっていった。(P17~18) いかがでしょうか、1987年、すごい年だったのですね。世界文学の動向を知りませんから、まあ、日本文学という、範疇に限ればという面はあると思いますが、同時代に30代だった目から見て、なるほどなあと感心しました。 引用箇所が日付で始まっているのは、著者である尾崎さんが、新聞紙上に載った記事の引用で、解説を進めているせいなのですが、ここから20年、実にジャーナリスティックに「新しい文学」と、終わったのかもしれない「古い文学」が対比されて、紹介、解説されていきます。 2000年を超えたあたりに現れる「蹴りたい背中」の綿矢りさと「蛇にピアス」の金原ひとみを次の画期として、IT化、デジタル化が、さらに「新しい文学」の方向性として論じられて「現代日本の小説」史は幕を閉じます。「簡にして要を得た」というべき内容で、同時代を生きてきた人間には、とてもよくできた見取り図でした。 ただ、不思議なことは、この本が「ちくまプリマ―新書」の一冊に入れられたことです。果たして、この本が出版された2007年当時の高校生はこの本を読んだのだろうかということでした。 当時、図書館係だったゴジラ老人には、棚に並べたこの本を手に取った高校生の記憶が全くないのです。「アーカイブ」という言葉が流行りはじめた頃でしたが、「イイネ!」の前に「歴史」が廃れる時代が始まっていたのでしょうか。 本書の帯には、「激変した日本人の感受性」とありますが、ひょっとしたら「ばなな」も「春樹」も過去かもしれないと感じる読後感でした。

2021.09.29

コメント(0)

-

原田眞人「わが母の記」こたつシネマ

原田眞人「わが母の記」こたつシネマ 映画.com テレビで久しぶりに映画を観ました。井上靖の、いわば「生い立ちの記」ともいえる自伝小説「わが母の記」(講談社文芸文庫)の映画化作品でした。 2012年の作品で、公開当時話題になった作品らしいのですが、知りませんでした。ただ、最近、樹木希林という、先年亡くなった女優さんに、少し興味を持っていて、この作品の彼女の演技が出色のものであるという評判もあり、夕食後のごろ寝のまま見始めました。 なるほど、ちょっと、この世とは違う場所を堂々と歩きまわる風情の演技には感心しました。もっとも、この女優さんの若いころからの「十八番」の演技とも言えないわけではない「表情」であり、「挙止動作」、「せりふ回し」なわけで、彼女なら当然だろうという気もしました。 なるほど、評判になるだろうという展開でした。ただ、ぼく自身は、原作もそうなのですが、いかにもな、「捨てられた子」、「捨てられる母」という組み合わせを、ある種、普遍的な「愛」のようなもので説明するパターンがあまり好きではないこともあったのでしょうか、父と娘、母と息子、母と娘の組み合わせが、少々かったるい気もしたのでした。 ただ、見ていて、中学生のころ、当時70代だった祖母が、夜な夜な、もうこの世にはいない「父」を求めて徘徊する、いわゆる老人ボケ(当時、認知症という言葉は、まだなかったと思います)の様を思い出しました。 祖母は、幼いころに養女として貰われてきた人だったのですが、祖母が探したのは養家の義理の父親でした。あの時の、祖母の脳裏に浮かんでいた妄想はいったい何だったのでしょう。 また、この映画の中にも、八重が家族を見忘れるシーンがありましたが、当時の祖母にとって、中学生のぼくは、自分の息子のお友達であったようですが、帰宅すると玄関で丁寧にあいさつされたことを覚えていますが、当時のぼくにとっては、かなりショックな体験でした。 どちらかというと、そういう記憶を、ぼんやりたどりなおしたり、一人暮らしの義母のことを思ったりする映画でした。 別にケチつける気はありません。少年の日に書いた、忘れてしまった詩の文句を、ぼけてしまっている「母」が暗唱するシーンでの樹木希林と、それを見る役所広司のシーンなどは、やはり心に残るに違いありません。単なる好みの問題に過ぎない感想でした。監督 原田眞人プロデューサー 石塚慶生原作 井上靖脚本 原田眞人撮影 芦澤明子照明 永田英則音楽 富貴晴美キャスト役所広司(伊上洪作)樹木希林(八重)宮崎あおい(琴子)南果歩(桑子)南果歩キムラ緑子(志賀子)三浦貴大(瀬川)三國連太郎(隼人)2012年・118分・G・日本2021・09・27・こたつシネマ<

2021.09.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 吉田篤弘「電球交換士の憂鬱」(徳間文庫)

週刊 読書案内 吉田篤弘「電球交換士の憂鬱」(徳間文庫) 吉田篤弘の小説を案内するなら「つむじ風食堂の夜」(ちくま文庫)からにするべきなんじゃないかとは思うのですが、最近、偶然、読んだのでこっちからということになりました。 今日の案内は吉田篤弘「電球交換士の憂鬱」(徳間文庫)です。 ご覧のように、表紙は灰色の地に、なんだか古めかしい電球が黒く描かれていて、ギリシア風の女性でしょうか、何か掌に載せていますが、よくわかりません。 ページを開くと「目次」とあって電球の挿絵です。もう一枚めくるとこんな感じです。不死身 7よく似た人 51北極星 93煙突の下で 135砂嵐とライオンの眼鏡 175屋上の射的場 217静かなる電球 259 全部で7章、オシリについているのはページ数のようです。で、もう2枚ページをめくると始まります。「道に詳しいのに、自分の行き先がわからないもの、なあんだ」 いきなりマチルダが、謎謎を仕掛けてきました。(P8) 場所はバー〈ボヌール〉のカウンター、語っている「おれ」は酒も飲めないのに常連で、謎謎を仕掛けてきたマチルダをはじめ、春ちゃんとか、西園寺なにがしという刑事なんだかタクシーの運転手なんだかよくわからない謎の男とか、夜な夜な集まってだべっているのが、まあ、作品の発端というか舞台ですね。 バー〈ボヌール〉のママについてはこんな風に書いてあります。 ママは自分の煙草の煙に目を細めていた。その立ち姿は、オレに云わせれば「とびきりの一級品」である。美女とか何とかを超越している。(P14) 7章立ての短編集の体裁をとった物語の始まりというわけで、登場人物の紹介です。まあ、詳しくはお読みいただくほかないわけですが、さすがにこれは言っておいたほうがよろしいでしょうというのが、書名にも出てきますが、主人公「おれ」のお仕事のことです。 さて、おれはいよいよ「おれ」について話さなくてはならない。 なぜなら、おれもまた〈ボヌール〉の半永久的常連客=「おれたち」の一人だからだ。おれの肩書きはヤブ医者に伝えたとおり、「電球交換士」で、世界でただひとり、おれだけに与えられた肩書である。似たような作業をするヤツは他にもいるかもしれないが、肩書通り電球の交換だけを専門に引き受けているのは世界広しといえども、おれ一人だ。 きっかけは遺産だった。おれの親類縁者は、親父の血筋もお袋の血筋もことごとく早死にで、ただ一人おれを残して、全員、さっさとあの世にいってしまった。全員が判で押したように、短い人生で、だから、全員、大した蓄えもなく、全員がおれにしみったれた小金をのこした。 が、小金とはいえ、かき集めればそれなりの額になる。おれはそれまで、父親の生業だった軽業師になるつもりで弱小サーカス団の一員として修業を積んでいた。そこへ、思いがけず小金の遺産を手に入れたのだ。 さて、早死にの家系を覆すような仕事とは何だろう・・・・・。 対策を練る必要があった。なにしろ、次に殺られるのは、ただ一人のこされたおれなのだから。 しかし、じつのところ、考えるまでもなく答えは出ていた。 電球を交換すること ― いや正確に云おう。それは、儚く短い電流の時間を終え、ぷつりと切れた電球をすみやかに交換すること ― である。(P15~P16・太字引用者) 主人公というか、出来事の語り手は「おれ」で、彼の職業が「電球交換士」というわけです。ほかの登場人物たちの職業は、案外ありきたりというか、現実的なのですが、「おれ」は「電球交換士」なわけです。皆さん、電球交換士って知ってますか? マア、この後もしばらく自己紹介が続くのですが、いかがでしょう。かなりご都合主義で、かつ牽強付会な論理展開なのですが、とりあえず、こういう「おしゃべりな文章」がお嫌いでない方には、この小説は悪くないと思いますよ。 で、まあ、読むにあたって問題は、その電球交換士とやらが、いったい何をするのかということなのですが、もちろん、電球を交換するのです。実際、美術館とか博物館とかの天井の電球から、とどのつまりは「東京タワー」と思しき展望台の電球交換の話まで出てきます。 でも、そういう仕事の話を読まされたにしても、「そりゃあそういうお仕事もあるでしょうよ」とは思いますが、「早死に」から「不死身」への変身と、電球交換がどうつながるのか、という、あっけにとられるような職業選択の「理由」というか「秘密」はわかりませんね。 そろそろお気づきでしょうが、この小説はその「理由」だか「秘密」だかを「ミステリー」というか「謎」にして読ませる作品なのですね。 すまして言えば「時間」をめぐって、冒頭の謎謎「道に詳しいのに、自分の行き先がわからないもの、なあんだ」を追いかけている話だといえないわけではないのですが、まあ、「灯り」ネタの小話集といえないこともないというのが感想でした。 読み終わってみると、フーンという感じで軽いのですが、ちょっと残るというのは、たぶん「時間」ネタのせいですね。吉田篤弘のいつもの手だと思いました。 ちなみに。主人公の名前は十文字扉(じゅうもんじとびら)さんで、交換して回る電球は「十文字電球」ですね。皆さんは「十文字電球」ってご存じでしょうか?マア、それよりなにより、白熱電球って、お宅にあります? もう一つ、ちなみにですが、ご存じの方は、当然ご存じなわけですが、吉田篤弘は「クラフトエビング商会」の事務員さんですね。もう一人の吉田浩美さんがデザイナーらしいですが、ありもしない本を作ったりして評判の会社です。 そうそう、ちくまプリマ―新書のブックデザインとかやっている、あの会社です。マア、今や事務員稼業より、小説書きのほうが忙しそうですが。(笑)

2021.09.27

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 吉田秋生「増補ハナコ月記」(ちくま文庫)

週刊マンガ便 吉田秋生「増補ハナコ月記」(ちくま文庫) 秋になりました。夏の間に散らかして、身動きが取れなくなったので、机の周りを片づけていると出てきました。マンガです。なんで、ここにこのマンガがあるのか、経緯がよくわかりませんが、積んでいた本というか、しょっちゅう崩れては積み直していた山から出てきた出土品です。 吉田秋生さんのマンガはここではなく、別の部屋の棚にかたまっているはずなのですが、ここから出てきました。片づけなので、そのまま別の部屋にもっていけばいいのですが、その場に座って読みはじめてしまって、こうして「マンガ便」を書き始めてしまいました。もちろん部屋は片付いていません。 吉田秋生「増補ハナコ月記」(ちくま文庫)です。 前世紀の終わりごろの「ちくま文庫」はマンガのラインナップが、なかなか渋くてよく読みましたが、この文庫も1996年の発行で、ご覧の通り、表紙の汚れがその年月を感じさせます。中を覗くと、少々黄ばんでいる気もします。 こんな感じですね。 吉田秋生さんが、スージー吉田のペンネームで、マガジンハウスが1980年代の終わりに創刊して、かなり流行った「月刊Hanako」に連載していたマンガのようです。 見開き2ページ読み切りで、月刊だから「ハナコ月記」なんでしょうね。20代の後半と思しき、それぞれ仕事を持った「同棲」カップルの、アホな日常が描かれています。 イラストレイターのハナコさんとサラリーマンの一郎さんです。ほぼ、30年前のアラサーのカップルですから、現在、還暦越えの皆さんなわけで、お読みになると、どうお感じになるのかちょっと興味を感じますね。 ぼくには、今でも面白いのですが、ちょっと「古めかしさ」がないわけではありません。解説は糸井重里ですが、今思えば、やっぱり懐かしいというか、90年代ですねえという気がします。。ちなみに「月刊Hanako」は、今でもあるそうですが、やはり20代後半の女性をターゲットにしているのでしょうか。今度ちょっと、本屋さんの雑誌の棚を覗いてみようと思います。 吉田秋生さんが「バナナフィッシュ」を書き終えて、「夜叉」を連載していたころのお仕事のようです。まあ、それにしても、30年も昔のことです。にもかかわらず、この近さは何なんでしょう。不思議です。

2021.09.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 石沢麻依「貝に続く場所にて」(講談社)

週刊 読書案内 石沢麻依「貝に続く場所にて」(講談社) 今年の夏の芥川賞は李琴峰(り・ことみ)さんの「彼岸花が咲く島」(文芸春秋社)と石沢麻依さんの「貝に続く場所にて」(講談社)でした。 お二人とも女性で、李琴峰さんは、作年、「ポラリスが降り注ぐ夜」(筑摩書房)で、新宿の夜の酒場を描いて芸術選奨文部科学大臣新人賞とかを受賞して評判になった作家ですが、今年は芥川賞ゴールインです。拍手!ですね。 石沢麻衣さんは、芸術学、西洋絵画の研究者で、ドイツの大学に留学中の才媛だそうです。で、その才媛が書いたこの作品の出だしはこんな風でした。 人気のない駅舎の陰に立って、私は半ば顔の消えた来訪者を待ち続けていた。記憶を浚って顔の像を何とか結び合わせても、それはすぐに水のように崩れてゆく。それでも、断片を集めて輪郭の内側に押し込んで、つぎはぎの肖像を作り出す。その反服は、疼く歯を舌で探る行為と似た臆病な感覚に満ちていた。(P003) いかにも、賢そうな文章です。ただ「記憶」、「肖像」、「臆病な不安」というイメージを「水のように」という直喩でまとめようという雰囲気なのですが、このパラグラフに限っても「水」のイメージでうまくまとめ切れていないために、アンビバレンツな読みにくさを作り出しているというのは、ぼくの謬見でしょうか。 おそらく「水のように崩れる」という表現を、小説の冒頭に持ってきたかったんだろうというのが、勝手な憶測ですが、その憶測は全編読み終えて浮かぶことで、この場面を読む限りでは「水のように崩れる」という表現が、東北の震災と深くつながっていること読み取ることは難しいのではないでしょうか。 作品は、いわゆる「東北震災」をテーマにした「災後小説」というべき佳作だと思います。ただ、ちょっと嫌味を言えば、いかにも才媛らしく「頭の中で考えた世界」をことばをあてはめて描こうとする「硬さ」が目立つ作品だと思いました。 あの三月以来、鳥の視点で街という肖像画を眺めるようになった。 三年前ドイツに出発する日の朝、仙台空港から成田空港へ飛行機で移動した。機上となり窓から見下ろすと、海岸がくっきりとした線を青の中に刻み付けている。線の内側には地面の茶色の下地が広がり、そこにわずかな建物だけが点在している。素描の途中で手をとめてしまったかのようだった。以前の絵をなぞろうとして、再現できずにいる記憶の図。私の中に、その印象が浮かび上がる。海の手が暴力を振るった後を消し去ることはできず、そこは素描のための下地を整えることから始めなくてはならない。記憶を底に重ねようとしても、その投影が覆いつくすのは痛みを刻んだ別の顔。引き裂かれた時間の向こうに消えた肖像を、甦らせることはできないままだ。 ある場所や土地を描くと、風景画ではなく肖像画になっていることがある。額縁に囲まれた土地や町の中に、「顔」が浮かび上がってくるのだ。時間の中で変化し続けてゆくものを捉え、その記憶を重ねてゆくと、街や場所の肖像画となる。様々土地から土地へ移動を繰り返すうちに、風景画と場所の肖像画の違いが次第に見て取れるようになってきた。そこには、時間の異なる視点が関わっているのかもしれない。風景に必要なものは、現象の細やかな観察や写真的な視点であり、それを見ている者と場所の現在の対話的な時間の記録となる。しかし、ある場所を見て過去を重ね、そこに繋がる人の記憶に思いを寄せる時、場所の改装という独語(モノローグ)の聞き手とならなくてはならない。その時それは、風景画ではなく場所の肖像画となるのかもしれなかった。 失われた場所を前にした眼差しが探し求めるのは、破壊される前の土地の顔である。時間が跡を残し、記憶がしみ込んだ馴染みの深い顔。あの日以来、だれもが沿岸部を訪れるたびに、それを探し求める透過した過去への眼差しを向けている。(P115~P116) 小説が中盤を超えたあたりの引用ですが、「以前の絵をなぞろうとして、再現できずにいる記憶の図」という記述を「頭の中に浮かんできた絵をなぞろうとして」と置き換えると、このパラグラフ全体が、彼女の作品の解説になっているようで面白いのですが、絵画の研究者の絵画論としてとても面白いと思いました。とっつきの悪い作品でしたが、この辺りまで来るとかなり読みやすくなるのも不思議です。 いろいろ、嫌みを言いましたが、実に誠実な自己告白小説というべき作品で、「記憶がしみ込んだ馴染みの深い顔」を探し求め、「時間」を透過することができる方法を探り、幻想小説を思わせるイメージを駆使した努力が芥川賞として評価されたことは、素直に讃えたいと思いました。

2021.09.25

コメント(0)

-

徘徊 2021年9月21日「フィッシュダンス メリケンパークあたり」

「フィッシュダンス」徘徊 2021年9月21日 メリケンパークあたり 2021年9月21日火曜日です。三宮のシネ・リーブル神戸で映画を観て、ふらふらと南に向かって歩きました。映画館の前の道を西に向かえば大丸の前から元町商店街、そのまま商店街を西にJR神戸駅まで歩くのが通常の帰り道コースです。 で、今日は南に向かいました。タバコが吸いたかったんですね。まあ、なんとなく人込みを避けたい気分もありました。 海岸通りまで出て、そのまま歩道橋を渡って、というところでこの物体が目に入りました。「フィッシュダンス」というオブジェです。いつもそばを通るのですが、今日は夕日のせいでしょうか、少し印象が違いました。 けっこう古くからここにあります。隣はホテル・オークラで、メリケンパークの入り口あたりです。フランク・ゲーリーというアメリカの建築家の作品です。ご覧の通り魚が跳ねているのですが、この魚は「鯉」なんだそうです。 JR元町駅の東を通って、大丸の前を南に下る通りを「鯉川筋」というのですが、川はおそらく暗渠になっているのでしょう、見えませんが、その鯉川という川の河口がこのあたりだったようで、その川の名前にちなんで「鯉」なのだそうです。 目の細かい金網を継ぎ合わせて作られたオブジェで、地震の前からありました。いつもは灰色に見えるのですが、今日は錆が浮いているのでしょうか、夕日のせいもあるのでしょうね、全体が赤く見えているのがうれしくて写真を撮りました。 高さが20メートルを超えるそうですから、実は結構デカイのです。地下に埋められた「鯉川」の化身がこの辺りで地上に跳ねだしてきている風情です。デカさがうれしいのですが、全景を映すのはなかなか大変です。うれしくて周りをウロウロしました。タバコを吸うことを忘れています。 ちょっと離れて座りました。ここで、ようやくタバコを一服です。夕方の5時前で、夕日の当たっているところと日陰のコントラストにスマホ写真機が文句を言っている感じですね。 もう少し離れるとこんな感じです。街灯が灯る直前だと思うのですが、スイッチがあれば点けてみたいところですが、残念ですね。 さて、ポートタワーの下を通って、神戸駅まで歩きます。でもなんか、いい拾い物をした気分で、暗い映画のことを忘れました。 ところで、今日見た映画は「ホロコーストの罪人」というノルウェーの映画で、老夫婦が裸にされてガス室に送り込まれるシーンが哀しい作品でした。人通りのない道を歩いていると二人の表情が浮かんできて、やはり、やるせないのですが、跳ね上がる「鯉」のおかげでしょうか、いつものボンヤリ歩きで神戸駅にたどり着きました。 駅は勤め帰りの人でごった返していました。まあ、しようがないですね。 ボタン押してね!

2021.09.24

コメント(0)

-

マリヤム・トゥザニ「モロッコ、彼女たちの朝」シネ・リーブル神戸no120

マリヤム・トゥザニ「モロッコ、彼女たちの朝」シネ・リーブル神戸 北アフリカ、モロッコ、その名前を聞けば、もうそれだけで心が躍る町カサブランカ、アラビアンナイトのドアに印をつける物語を彷彿とさせるメディナ(下町)の路地が映り、重そうな木のドアが次々と映し出されます。 街角のドアの前に座りこみ、やがて、再び立ち上がってヨタヨタと歩きはじめる女性は身重で、ほとんど臨月を思わせる大きなおなかを抱えています。 見知らぬ家のドアの前に立ち、仕事を乞う身重の女サミア(ニスリン・エラディ)に、ドアの向こうの人びとは迷惑そうな顔をしながらも、彼女とおなかの中の子供の幸運を祈る言葉を口にしてドアを閉めます。 夫に先立たれ、小学生でしょうか、幼い娘ワルダを育てながら小さなパン屋を営むことで生計をたてているアブラ(ルブナ・アザバル)は、カーテンの隙間から、街角に座りこむ身重の女を見ています。 そんなシーンから始まった映画は、二人の女、サミアとアブラの出会いを描き、やがて、新しく「アダム」という名を与えられた赤ん坊とサミアが、アブラとその娘ワルダのもとから、ドアを開け出発するシーンで終わります。 人が人と出会うとはどういうことなのか。人間が人間を励ますとはどうすることなのか。女性が子供を身ごもるとはどういうことなのか。子どもを生むとは、子供を育てるとは、畳みかけてくる難問とは裏腹に、とてつもなく美しい映像が目の前に広がります。 ありきたりな言い草ですが、フェルメールの絵を彷彿とさせる、灯りがどこから差し込んでくるわからない部屋の少し暗い光の中で、パン生地を練り小麦粉を篩う女性たちの美しさは、そこにこそ物語があるのですが、物語など知らぬとでも言いたげな風情で、人間が生きていることの美しさを描き出していました。 一人の女の生き方が、もう一人の、追いつめられている女を励まし、「女手一つ」で育てられている一人の少女の笑顔がこの世から捨てられかかっていた赤ん坊の命を救うという、奇跡のように美しい作品でした。 人のいい粉屋の男は登場しますが、それぞれの女がそれぞれの生き方を自ら選び取っていく姿を描いた堂々たる作品だと思いました。 カサブランカの下町メディナの独特の迷路と閉ざされた扉、そして群衆が、映画が最初からさしだしている難問を暗示しているのですが、フェルメールの絵のように、光はどこかから、そっと差し込んでいて、「希望」を感じさせ続けていたふしぎな作品でしたが、そうした「物語」の作り方に加えて、室内の調度や装飾、パン作りの小道具にマリヤム・トゥザニという女性監督のセンスの良さが印象に残りました。 とてつもなく不愛想な顔で押し通しながら、ふとゆるんだ表情が、異様に美しいルブナ・アザバル、本当に妊娠して出産しているのではと思わせるニスリン・エラディという二人の女優さんの演技と、文句なく愛くるしいワルダを演じた少女に拍手!拍手!監督 マリヤム・トゥザニ製作 ナビル・アユチ脚本 マリヤム・トゥザニ ナビル・アユチ撮影 ビルジニー・スルデーキャストルブナ・アザバル(アブラ)ニスリン・エラディ(サミア)2019年製作・101分・G・モロッコ・フランス・ベルギー合作原題「Adam」2021・09・20‐no85シネ・リーブル神戸no120

2021.09.23

コメント(0)

-

エイリーク・スベンソン「ホロコーストの罪人」シネ・リーブル神戸no119

エイリーク・スベンソン「ホロコーストの罪人」シネ・リーブル神戸 1940年代、ナチス・ドイツに降伏したノルウェーに暮らす、ノルウェー系ユダヤ人「ブラウデ家」の悲劇を描いたノルウェー映画でした。 肉屋を営む父、裁縫で稼ぐ母、ボクシングに励む次男チャールズをはじめとする三男一女の4人姉弟の6人家族です。リトアニアからユダヤ人迫害を避けて亡命してきた貧しい一家ですが、チャールズが非ユダヤ系の女性ラグンヒルと結婚するという喜びもつかの間、父、母、兄、弟の4人がノルウェーの秘密警察の手によって、オスロからドナウ号というドイツ船に乗せられ、ポーランドに強制送還されアウシュビッツ収容所で殺さるという結末でした。 いち早くスウェーデンに脱出した姉のヘレーナと、「アーリア人女性と結婚していた幸運」を理由にチャールズは生き残ります。 この作品は、実話仕立てだということですが、おそらく、生き残ったこの姉弟の証言によって原作が書かれたのではないでしょうか。 ナチスのホロコーストを扱った作品は、毎年のように制作されているようです。ぼく自身65歳を機に映画館徘徊を始めてからの2年余りの期間でも、かなりの数の作品を見ていますが、それぞれの製作者の、半世紀を超える過去の事件に対する「こだわり」は、歴史の風化に抗う「知性」の在り方、多様な個性を感じさせる気がします。 この作品でも、最も印象に残ったのは、ナチスに占領されて入るのですが、ノルウェーの秘密警察の副長官クヌート・ロッドと、その部下の女性事務職員や財産没収に出向いてくる管理人の描き方でした。 彼らは血も涙もない、直接的な「暴力性」としてではなく、マニュアルに従いながら、表情のない声で応答し、今はやりの言葉で言えば「空気」に便乗した狡猾な「小役人・官僚」として描かれていて、実にリアルでした。 占領軍や上役に対しては小心で実直な官吏でありまがら、目の前の「弱者」であるユダヤ人に対しては、根っこにあるのでしょうか、差別意識を解放されて、信じられないほどの、傲慢な「強者」としてふるまう姿を、丁寧に描いているところに、監督エイリーク・スベンソンの、ノルウェーという国の歴史的事実以上に、現代にも通じる人間社会そのものに対する批判的意図を強く感じました。 もう一つ印象に残ったのは、アウシュビッツ収容所に到着した、老人と女性子供たちが「シャワーのため」という、有名な口実で履物や衣服を脱がされ、裸になってガス室に送り込まれるシーンが丁寧に描かれていることです。 「他人事」として「歴史的事実」を忘れつつある、非ユダヤ系ノルウェー人のみならず、映画見る世界中の人間に対して「何があったのか」を突き付けてくるシーンで、気丈だったサラ・ブラウデ(妻)と実直だったベンゼル・ブラウデ(夫)の老夫婦が裸で手を取り合って立っている姿の痛ましさは、群衆シーンであったにもかかわらず記憶に残りそうです。 ここまで、書いてきましたが、この映画の主人公は息子たち、とくに、偶然生き残った次男チャールズというべきなのですが、彼と「アーリア人」の妻の関係は「戦後、元に戻ることはなかった」と、暗転した画面にスーパーが出てくるだけでした。彼らの、それぞれが負った傷については想像するほかありませんが、ないがしろにはできないことだと思いました。 しかし、それにしても、驚くべきはクヌート・ロッド秘密警察副長官は無実のまま戦後も公職にとどまり続けたと、続けてスーパーが流れたことでした。 「なるほどそういうことか」と妙に納得しましたが、ノルウェーでは、この作品が描いた「国家の罪」について、なんと、2015年になって首相が謝罪したそうです。確かに、遅すぎる感はありますが、歴史を作り変えることに奔走するどこかの国の責任者とは違うようですね。 この作品に対するノルウェーでの社会的評価は、そのあたりと連動したもののようで、実にまっとうな社会だと思いました。監督 エイリーク・スベンソン原作 マルテ・ミシュレ脚本 ハラール・ローセンローブ=エーグ ラーシュ・ギュドゥメスタッド撮影 カール・エリク・ブロンドボ編集 クリスチアン・シーベンヘルツ エリセ・ソルベルグ音楽 ヨハン・セーデルクビストキャストヤーコブ・オフテブロ(チャールズ・ブラウデ:次男)ピーヤ・ハルボルセン(サラ・ブラウデ:母)ミカリス・コウトソグイアナキス(ベンゼル・ブラウデ:父)クリスティン・クヤトゥ・ソープ(ラグンヒル:チャールズの妻)シルエ・ストルスティン(ヘレーン・ブラウデ:姉)ニコライ・クレーベ・ブロック(ベルグ収容所所長)アンデルシュ・ダニエルセン・リー(クヌート・ロッド秘密警察)2020年・126分・PG12・ノルウェー原題:Den storste forbrytelsen2021・09・21‐no86 シネ・リーブル神戸no119追記2021・09・23 本文中に「アーリア人」という記述をしていますが、「アーリア人」などという「人種」は、ナチスが作り上げた妄想だということは、現在では常識(?)だと思います。「日本人」という国民はいますが、人種はいないことと似ています。トニ・モリスンの「他者化の起源」(集英社新書)を読んでいて気がかりになりました。お読みになった方が誤解されないように追記します。

2021.09.22

コメント(0)

-

ベランダだより 2021年9月20日 「なんだ、家の周りも彼岸花だらけじゃないか!」

「なんだ、家の周りも彼岸花だらけじゃないか!」 「お彼岸」がどうの「彼岸花」がどうの、夜中にあれこれ書き散らして、朝起きてみるとチッチキ夫人がノンビリしています「あれ?どうして?お仕事は?」「今日はお休みよ。土曜日から連休よ、世間は。」 連休だったのですね。敬老の日だそうです。 で、外の眩しさにつられて、ふらふらベランダから外を眺めると、あらあら、話題の彼岸花が勢ぞろいで咲いていました。 早速サンダルをつっかけて、ベランダの下に出てきて撮り始めました。お天気が良くて、明るいのでデジタルカメラが素直に動いてくれてます。どうせ、オートフォーカスなのですが、機嫌の悪いときはピントがあいませんが、今日は大丈夫のようです。 そういうわけで、今日の写真は我が家の「彼岸花」です。まあ、団地の共有地域ではありますが。 日向で、すくすく伸びて、ちょっと釣り合いが悪いですが、蕾もたくさんついています。 そうだ、そうだとベランダ先から、玄関側にまわって撮りました。白い彼岸花です。春の桜、夏の百日紅の陰に咲いています。こっちは日陰の花の本領発揮という感じです。 ちょっとアップしてみますね。なかなか壮観ですね。彼岸花自体が、花としては、ちょっと寂しいのですが、白い彼岸花が群れているのは、あんまり縁起がいい感じはしませんね。 まあ、花には何の罪もないのですが。赤いのと白いのが一緒に咲いています。 最後にもう一枚赤い方の彼岸花です。昔「女囚さそり」って映画ありましたね。そんな感じしませんか?檻の中の梶芽衣子さん。しませんね。(笑) 二日続けて、彼岸花でしたが、季節ガラということで、ひょっとしたら明日は「月」が見えるかもですね。じゃあ、また、覗いてくださいね。ボタン押してね!

2021.09.21

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年9月19日 「彼岸花の季節になっていました!」

「彼岸花の季節になっていました!」 徘徊日記 2021年9月19日 団地あたり 今日は9月19日の日曜日です。サンデー毎日のシマクマ君なので、日曜日とか、まあ、関係ないような生活なのですが、お昼過ぎからお出かけでした。バスの停留所まで歩く団地の歩道が、彼岸花でいっぱいなのにようやく気付きました。 彼岸花とはよくいったものですね。今年は9月23日が秋分の日ですから、明日の9月20日から1週間が、いわゆる「お彼岸」です。 たぶん週末に台風とかが来るということで、先週は、なんとなく空模様が落ち着かない1週間だったからでしょうか、自分ではわからないのですが、自宅から出ない日が続いていて、いつの間にか「彼岸花」が満開を過ぎていました。 花のせいでしょうか、どの写真も同じように見えますが、少しづつ場所は違います。まあ、それにしても、秋は深まりつつありますね。 ああ、それから、今年は9月の21日が「中秋の名月」だそうです。月の近所に「木星」がいるようですが、天気予報では晴れるそうですよ。 今日のお出かけは、西灘の王子公園だったのですが、写真は撮り忘れて、下の写真一枚です。 王子公園の東の端の歩道で見かけた柘榴です。まだ実は割れていませんが、ここに来るのは2ヵ月に一度なので割れた実を見ることはできそうにないですね。 それにしても、今日はなかなかなお天気でした。やっぱり、もう秋ですね。 ボタン押してね!

2021.09.20

コメント(0)

-

ジム・ジャームッシュ「デッドマン」シネ・リーブル神戸no118

ジム・ジャームッシュ「デッドマン」シネ・リーブル神戸 懐かしのニール・ヤングの音楽が響いていて、若き日のジョニー・デップが汽車に乗っています。映画館に飾ってあって上の写真ですが、「ひょっとして!?」とは思うのですが、この青年が、我が家で人気の、あのジョニー・デップだということに確信が持てません。 彼が演じているのは、クリーブランド、(ああ、またクリーブランド!)から仕事を求めて「西部」にやって来た会計士です。「会計士!?」 で、名前がウィリアム・ブレイク。「ウィリアム・ブレイク!?」 その「会計士」のウィリアム・ブレイクが、なぜそうなるのか、そうなったのか、よくわからないまま「おたずね者」になってしまい、「おたずね者」のウィリアム・ブレイクの逃避行が始まって、その前に現れるのが、「いかにもそれらしい」ともいえるし、「なんだこいつは」ともいえるネイティブ・アメリカン、名前はノーボディ。そうして、彼が崇拝するのが、イギリスの詩人ウィリアム・ブレイク!ここで、もう一度「ノーボディ!?」、「ウィリアム・ブレイク!?」 ノーボディとウィリアム・ブレイクの写真です。これを見直しても、やっぱり思うのです。ノーボディって誰で、ウィリアム・ブレイクを崇拝するってなんやねん?です。 そういうわけで、テンポがまるで違う西部劇でした。確かにピストルもぶっ放すし、馬にも乗ります。焚火して野宿もするし、おたずね者も出てきます。保安官も賞金稼ぎもやってきます。 「ウーンどうなんねん?!」 で、最後にはノーボディが、瀕死のウイリアム・ブレイクをカヌーにのせて「やすらぎの地?」へ送り出します。ウィリアム・ブレイクは、もう、かなり前から「デッドマン」だったような気もしますが、わかりません。 映画そのものには、わからないのに納得させる力があって、それってなんやろうという気持ちが残ります。 ジャームッシュが何を描こうとしていたのか、ボンヤリしていて、焦点が定まりません。あの感じかなって、思い出したのが藤井貞和という詩人の詩です。だって、「雪 nobody」って題なんです。こんな詩です。 雪 nobody 藤井貞和 さて、ここで視点を変えて、哲学の、 いわゆる「存在」論における、 「存在」と対立する「無」という、 ことばをめぐって考えてみよう。 始めに例をあげよう。アメリカにいた、 友人の話であるが、アメリカ在任中、 アメリカの小学校に通わせていた日本人の子が、 学校から帰って、友だちを探しに、 出かけて行った。しばらくして、友だちが、 見つからなかったらしく帰ってきて、 母親に「nobodyがいたよ」と、 報告した、というのである。 ここまで読んで、眼を挙げたとき、きみの乗る池袋線は、 練馬を過ぎ、富士見台を過ぎ、 降る雪のなか、難渋していた。 この大雪になろうとしている東京が見え、 しばらくきみは「nobody」を想った。 白い雪がつくる広場、 東京はいま、すべてが白い広場になろうとしていた。 きみは出てゆく、友だちをさがしに。 雪投げをしよう、ゆきだるまつくろうよ。 でも、この広場でnobodyに出会うのだとしたら、 帰ってくることができるかい。 正確にきみの家へ、 たどりつくことができるかい。 しかし、白い雪を見ていると、 帰らなくてもいいような気もまたして、 nobodyに出会うことがあったら、 どこへ帰ろうか。 (深く考える必要のないことだろうか。)」 詩を読み直して、でたらめなことを考えました。映画のウィリアム・ブレイクですが、彼はアメリカの西部の荒野でNobodyと出会って、しようがないからピストルを撃ったり、馬に乗ったり、海の向こうに何があるのか知らないけれど、最後は、カヌーに乗せられて海に出て行っってしまいます。ウィリアム・ブレイクである彼は、たぶん、最初からDead Manだったし、友だちはNobodyだけだったんです。 で、結局、帰る家もないし、帰る道もわからなかったし、だから、彼がNobodyと出会ったことはジャームッシュが映画に撮るしかなかったのでしょうね。映画にはアメリカが見えていたような気はするのですが、そこが、本当はどこなのかわかりませんでした。 さみしくて、不可解で、温かい映画でした。だって、友だちのNobodyだけは、ずっといてくれたし、見送ってくれたのですから。そう、Nobodyが、ずっと横にいてくれたんです。なんだか、そのアイロニーがすごい。やっぱりこの映画はジャームッシュに拍手!でした。 まあ、それにしても、何が言いたいのかわからない感想で申し訳ありません。要するに、わからなかったってことでしょうね。この監督の作品には、「浸る」しかない感じですね。まあ、それが実にいい気持ちなんですが。監督 ジム・ジャームッシュ製作 ディミートラ・J・マクブライド脚本 ジム・ジャームッシュ撮影 ロビー・ミュラー美術 ボブ・ジンビッキ編集 ジェイ・ラビノウィッツ音楽 ニール・ヤングキャストジョニー・デップ(ウィリアム・ブレイク・会計士)ゲイリー・ファーマー(ノーボディ・ネイティブ・インディアン)ランス・ヘンリクセン(殺し屋)マイケル・ウィンコット(殺し屋)ユージン・バード(殺し屋)ミリー・アビタル(セル・ラッセル花売り娘)クリスピン・グローバーイギー・ポップビリー・ボブ・ソーントンジャレッド・ハリスガブリエル・バーンジョン・ハートアルフレッド・モリーナロバート・ミッチャム1995年・121分・PG12・アメリカ原題「Dead Man」2021・08・13‐no75シネ・リーブル神戸no118

2021.09.19

コメント(0)

-

週刊 読書案内 カート・ヴォネガット「これで駄目なら」(飛鳥新社)

カート・ヴォネガット「これで駄目なら」(訳 円城塔・飛鳥新社) 言わずと知れたカート・ヴォネガットですが、図書館の棚で見つけて読みました。 書名は「If this isn‘t nice,what is?」、訳すと「これで駄目なら、どうしろって?」だそうです。2015年の出版で、出版社は飛鳥新社、作家の円城塔さんが訳しています。 どんな本かというと、あのカート・ヴォネガットが、大学の卒業式に呼ばれて、当然、卒業生相手にスピーチした、まあ、日本風に言えば「講演集」です。もう少し説明してもいいのですが、訳をしている円城塔さんが、面白い「訳者あとがき」を書いていらっしゃるので、それを少し引用します。 声(ヴォイス)と呼ばれるものがある。 分かるようなわからないような考え方だ。「誰々の書く文章には声がある」というように使う。魂がこもっている、というような意味に近く、本来は記号の羅列にすぎない文章に命を吹き込んだりする。 長年、この「声」なるものがよくわからずにいたのだが、もしかすると、と思い始めた。ヴォネガットが書いたり話したりするときに流れるあれのことではないのだろうか。 この「声」なるものには人智を超えたところがあって、死せる文字列に息吹を与えるわけだからそれはすごくて当然なのだが、ほんの短い一言に、ちょっとした長文級の意味をこめることができたりする。 ほとんど魔術めいた力を持つので、悪用されると大変だ。「声」を持つものがその気になれば、まったく無意味な文章に、他人の人生を左右するほどの力を持たせることが可能となるし、相手が信じていない事柄をたやすく信じ込ませることだってできる。その種の「声」を操る小説家は魔術師だ。 悪い奴もいるし良い奴もいる。 「声」の力を知って、好き放題に使うものは悪人だ。心ある小説家は、できるだけその「声」を使わないように心がける。力は必要な時だけ使えば良くて、振り回されるべきじゃない。 本当は「声」なんてものはない方がいいのかもしれない。でもその「声」をどうにかすることができるのは、「声」だけだったりする。悪をなすことができる力に対抗できる力にはやっぱり、悪をなすことが可能だ。「声」の力は圧倒的だ。そういうものだ。ほらね。(「訳者あとがき」P139~P140) とまあ、こんな感じなのですが、で、ヴォネガットはどうだったの?と聞きたくなるわけで、円城塔さんの文章はもう少し続くのですが、略して、結論はこんな感じです。 ヴォネガットの、どこかはにかむような言葉や文章ははやはり、この「声」を使ってしまうことへの照れがあったのではないかと思う。 「声」をはにかむ文章って、なんだか気になりませんか。というわけで、ヴォネガットの実例を引用します。もっとも、ぼくは、どのあたりが「はにかむ」にあたるのかよくわかっていません。 「卒業する女性たちへ(男性もみんな知っておくこと!)」という1999年5月15日、アグネス・スコット大学での講演ですが、終わりに差し掛かったあたりを引用してみます。 君たちのほとんどは、教育だとか、医療の世界に出ていこうとしている。欲張りは興味を持たない分野だ。人を教えることは、民主主義体制においては最も高貴な専門商だ。母親になる人もいるだろう。おすすめはしないが、よくあることだ。 あまりにつらくなったときには、詩人のウィリアム・ロス・ウォーレスの言葉が慰めになるかもしれない。「ゆりかごを揺らす手が世界を支配する」。 自分の子供を、親の財布から金を抜き取っていくようなさみしい子にしたくないなら、絶対にテレビとコンピューターから引き離しておくんだ。 本を読むことをやめてはいけない。本はいいものだ。ちょうどいい感じの重さがある。指先でやさしくページをめくるときのためらい。わたしたちの脳の大部分は手が触れているものが自分にとっていいものなのか悪いものなのか見定めるために使われている。どんなちっちゃな脳でも、本はいいものだとわかるんだ。 そしてインタネットに巣食う亡霊たちと家族になろうとしてはいけない。 代わりに、ハーレーを買って、ヘルスエンジェルに入るんだ。 卒業式のスピーチをするときはいつも、私の父の弟、ハーバード卒でインディアナポリスで保険代理人をしていたアレックス・ヴォネガットについての話で終わりにしてきた。よく本を読む、賢い人物だった。 ところで、私がズピーチをした最初の卒業式は、ヴァーモント州のベニントンにある女子大だった。ベトナム戦争が進行中で、卒業生たちは化粧もしておらず、恥ずかしそうに、哀しそうにしていた。 さて、叔父のアレックスは今天国にいる。彼が人類について発見した不快な点の一つは、自分が幸せであることに気づかないことだ。彼自身がというと、幸せな時にそれに気づくことができるように全力を尽くしていた。夏の日、私たちは林檎の樹の木陰でレモネードを飲んでいた。叔父のアレックスは会話を中断してこう訊いた。「これで駄目なら、どうしろって?」 そう、君たちの残りの人生をそういう風に過ごしてもらいたい。物事がうまく、きちんと進んでいるときには、ちょっと立ち止まって見てほしい。そして、大声で行ってみるんだ。「これで駄目なら、どうしろって?」 君たちのクラスのモットーを、「これで駄目なら、どうしろって?」にしてほしい。 これが私からのお願いの一つだ。そしてもう一つはこうだ。卒業生だけじゃなく、ここにいる皆さんにお願いしたい。親御さんにも先生方にも。私が質問したら、手を挙げてほしい。 君たちの写何人が、学校にいた間のいつでもいい、生きていく上の活力を、生きていく上の誇りを、それまで自分に可能だと思っていた以上のものを与えてくれる教師に出会ったことがある? 手を挙げたままにしていて。 下していい。その先生の名前を誰かに伝え、何を教わったかを伝えるんだ。いいかい?これで駄目なら、どうしろって? まあ、こんな感じですね。やっぱり「声」が響いている気がしますが、どこが、どう「声」であって、どのあたりが「はにかみ」に当たるのか、やっぱりわかりません。小説のときのヴォネガットとの矛盾も感じません。まあ、率直な気持ちを言うと、「カート・ヴォネガットっていい人なんだなあ。」という感じです。 小説ではありません、たぶん図書館にはあるでしょう。気になった方は、どうぞお読みください。

2021.09.18

コメント(0)

-

小田香「鉱 ARAGANE」元町映画館no87

小田香「鉱 ARAGANE」元町映画館 カメラが、坑道を地下へと進んでいくトロッコに乗って闇の中に潜っていきます。カメラマンも、カメラも視界を失って闇の中に沈んで行くように感じます。カメラが光をさがしています。闇の中でもカメラはカメラマンの視線のように光を探しています。ヘッド・ライトの光の筋が見えて来て、カメラがホッとしているような映像です。その光の筋の先に人間が浮かび上がってきます。 地下300メートルの現場の荒々しい声が聞こえて、スクリーンに坑道で働く男たちの顔が浮かび上がってきます。鶴嘴をふるう人間がいて、爆音がして、ほとんど闇の中に土ぼこりが舞い、真っ黒い顔が映し出されます。光が当たりそこで働いている人間の表情が浮かび上がります。カメラが、その表情に向き合って立っているのを感じます。ドキドキします。 カメラが、地下の坑道で働く男たちと一緒に地上に戻ってきます。心なしか映像も和らいでいるように見えます。カメラのホッとした息遣いが聞こえてくるように感じたのは錯覚でしょうか。 見終えて、感想を書くのに難渋しました。印象深い映像が頭の中に浮かび上がってきます。坑道を照らすヘッド・ライトの光の筋とそこに浮かび上がった人間たちの肖像の迫力に圧倒されながら固唾を飲んで見入り続けました。 何度書き直しても、ただ「見入っていた自分」について書くほかない映像でした。小田香が「人間」を映す、いや「世界」そのものにカメラを向ける覚悟のようなものを見つけた作品だったのではないでしょうか。 その映像は、ただ、ただ、見入ることを求めているようにぼくには思えました。 今年、2021年3月に元町映画館がやった小田香監督の特集で見た映画です。実は、もっと書きあぐねているは、もう一つの傑作「セノーテ」の感想です。小田香は、この作品あたりから「なんだかすごいものを撮るな」という人になり始めています。 その「すごさ」は、きっと、見ている人をほったらかしってというような、そんな超越的なことではないのですが、どう説明できるかというと、うまくいきません。 で、「すごいんです!」と言ってしまうわけです。マア、しようがないですね。監督 小田香プロデューサー 北川晋司 エミーナ・ガーニッチ撮影 小田香編集 小田香監修 タル・ベーラ2015年・68分・ボスニア・ヘルツェゴビナ・日本合作2021・03・29-no34元町映画館no87

2021.09.17

コメント(0)

-

トマス・ビンターベア「アナザーラウンド」シネ・リーブル神戸no116

トマス・ビンターベア「アナザーラウンド」シネ・リーブル神戸 デンマークの高校の先生が「お酒で元気になる」という、なんというか、訳の分からないモチベーション活性法を試すという映画でした。デンマーク映画で原題の「Druk」も英題の「アナザーラウンド」という題も「もう一杯いかが」とかいう意味だそうですが、「まあ、やめておいた方がいいんじゃないですか」という気分で見終えました。 40代に差し掛かって、仕事の(いや、プライベートも?)元気を失った、まあ、生徒に(家族にも?)さじを投げられた高校の先生という設定が、何ともリアルで、身につまされる作品でした。 が、活性法として出てくるのが「お酒」というところに、ちょっとついていけないものを感じましたが、飲酒に対する文化ギャップなのでしょうかね。 そういうわけで、主人公で歴史の先生であるマーティン(マッツ・ミケルセン)をはじめとする、さえない中年男4人が血中アルコール濃度を測りながら、どう考えても危ない実験に挑むわけで、見ている、元教員の老人はハラハラすること限りなしでした。 もっとも、映画はコメディ仕立てとはいうものの、いわゆる「危機」に遭遇する「人生の時」を、結構、シリアスに描いていて、まあ、今となっては過去のことなのですが「40代ってそうだったかなあ。」などと、さほどの自覚もなく振り返りながらも、笑うに笑えない映画でした。 誰でもがそうなのか、そこはわかりませんが、この映画に登場するさえない中年教員の時代を、それはいってしまえば年齢とともに失われていく何かに気づく時代だったと思うのですが、それをどうやってやり過ごしたのか、そこから20数年の日々を、どんなモチベーションで過ごしてきたのか、そんなことを考えさせられる作品でした。 最後に、去っていった妻アニカ(マリア・ボネビー)からの復活メールで救われたマーティンの美しいダンス姿で幕を閉じたのですが、酔ったまま海に出て帰ってこなかった、体育の先生だったトミー(トマス・ボー・ラーセン)の方にこそリアルを感じたのは、見ているぼくの年齢のせいでしょうか。 この作品で面白かったのは、デンマークの高校の教室や教員室の様子、テストのやり方でした。どう見ても、日本の学校よりもまともでしたね。とても羨ましく思いました。 さて、映画トータルについてです。どこかにコメディとあったのですが、案外、生真面目に作られている印象の映画でまじめに見ました(笑)。ただ、ギョッとするというか、ハテナ?というか、なんでもいいのですが、ドキッ!というインパクトがもう少しあればなあという作品でした。ちょっと残念でしたね。監督 トマス・ビンターベア脚本 トマス・ビンターベア トビアス・リンホルム撮影 シュトゥルラ・ブラント・グロブレン美術 サビーネ・ビズ衣装 エレン・レンス マノン・ラスムッセンキャストマッツ・ミケルセン(マーティン)トマス・ボー・ラーセン(トミー)マグナス・ミラン(ニコライ)ラース・ランゼ(ピーター)マリア・ボネビー(アニカ)ヘリーヌ・ラインゴー・ノイマンスーセ・ウォルド2020年・115分・PG12・デンマーク原題「Druk」2021・09・13‐no85シネ・リーブル神戸no116

2021.09.16

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 勝田文「風太郎不戦日記(3)」(MORNING KC)

勝田文「風太郎不戦日記(3)」(MORNING KC) 小説家山田風太郎の「戦中派不戦日記」(講談社文庫)を漫画化している勝田文「風太郎不戦日記」が第3巻で完結しました。 文庫本になったのがもう50年くらい前のことです。「戦中派不戦日記」は1945年の一年間に、のちの風太郎、当時東京医専の学生山田誠也によって書きつけられた日記で、その後、「戦中派焼け跡日記」から「戦中派闇市日記」、「戦中派動乱日記」と続き、昭和26年から27年の日記、「戦中派復興日記」まで刊行されています。 現在では、それぞれ小学館文庫で読めるようです。ぼくは「戦中派不戦日記」(講談社文庫)を大昔に読んだ記憶がありますが、内容は忘れていました。 その日記の「まえがき」には、こんな文章が書かれています。 私の見た「昭和二十年」の記録である。 言うまでもなく日本歴史上、これほど ― 物理的にも ― 日本人の血と涙が流された一年間はなかったであろう。そして敗北に続く凄まじい百八十度転回 ― すなわち、これほど恐るべきドラマチックな一年間はなかったであろう。 ただ私はそのドラマのなかの通行人であった。当時私は満二十三歳の医学生であって、最も「死にどき」の年代にありながら戦争にさえ参加しなかった。 「戦中派不戦日記」と題したのはそのためだ。ただし「戦中派」といっても、むろん私一人のことである。 この「まえがき」を書いているのは、1970年当時、大人気作家山田風太郎で、書かれたのは日記を書いていた1945年からほぼ30年後です。 今回のマンガ「風太郎不戦日記(3)」のなかに、この「まえがき」を書いているときなのでは、と思わせるシーンがありました。・・・今見ている風景はほんとうなのだろうか・・・?やはり変わっていないのではないか今もあの時も・・・ マンガは「いまだすべてを信ぜず」という言葉で完結しますが、山田風太郎という「偉大」な小説家の、膨大な作品に通底する本質を嗅ぎ当てた勝田文さんの嗅覚に拍手!を贈りたい作品でした。

2021.09.15

コメント(0)

-

シルバン・ショメ「ベルヴィル・ランデブー」元町映画館no86

シルバン・ショメ「ベルヴィル・ランデブー」元町映画館 元町映画館のモギリ嬢のオススメで見ました。びっくりしました。なんなんですかこれは! と、まあ、そういう印象で、最後まで飽きさせません。 なんというか、赤塚不二夫のキャラクターに「シェ―!」の「イヤミ」というおじさんがいましたが、あんな感じでした。 繰り広げられるシーンが超絶していて、悔しいことに、フィルムの随所に隠されているというか、おおっぴらに見せびらかされているにちがいないのですが、それがわからない。 「おフランス」方面に詳しい方や、「趣味のよろしい」方なら、手をたたいてお喜びになるであろう、「音楽」、「ダンス」、「セリフ」、「小道具」、「舞台」(だいたい、ベルヴィルってどこですか?)なのでしょうが、わからないのに。スゴイやん、これ! それだけはわかる歯がゆさ!極東の田舎者を実感する悔しさ!わかっていただけるでしょうか。 まあ、ぼくのような「もの知らず」でも、フレッド・アステア、ド・ゴール、グレン・グールドぐらいには気がつけてうれしかったのですが、わかる人には宝の山のようなアニメだと思いました。 もっとも、話の筋立ては、そういう要素とは別に、実にうまくできていますし、シーンの作り方の工夫も、とても面白く楽しめるアニメーションで、必ずしも「大人向け」だとは思いませんでした。 キャラクターや風景、船や電車のデフォルメの仕方も、チョーが付く面白さですし、まあ、なんといっても冷蔵庫のベースに掃除機の管楽器、新聞紙のパーカッションで三つ子のバーさんが歌いだしたところに、主人公のオバーチャンが「何だ、これは?」のドラムス(?)で参加する演奏なんて、超絶シーンでした。 それにしても、まだまだいっぱい楽しい映画っていうのはあるんでしょうね。いやほんと!で、最後にもう一度叫びますね。「で、ベルヴィルってどこやねんオバーチャン!」「・・・・・」「ええー、もう、この世にはおってやないんですか?これ、みんな、思い出のフィルム?」 というわけで、今回は、特にワンちゃんのブルーノに拍手!拍手!監督 シルバン・ショメ脚本 シルバン・ショメ絵コンテ シルバン・ショメグラフィックデザイン シルバン・ショメ音楽 ブノワ・シャレストキャスト(声)ジャン=クロード・ドンダ(ナレーション)ミシェル・ロバン(孫のシャンピオン)モニカ・ビエガス(おばあちゃん)2002年・80分・G・フランス・ベルギー・カナダ合作原題「Les triplettes de Belleville」配給:チャイルド・フィルム日本初公開:2004年12月18日・元町映画館no86

2021.09.14

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語11」(EVENING KC 講談社)

小林まこと「JJM女子柔道部物語11」(EVENING KC 講談社) 2021年9月のマンガ便に入っていた一冊です。小林まことさんの、おバカ女子柔道部マンガです。「JJM女子柔道部物語11」(EVENING KC 講談社) 2021年7月21日発行の最新刊です。表紙は主役の神楽えもちゃん、カムイ南高校2年生です。春の高校柔道選手権、北海道大会が山場です。えもちゃんは61キロ以下級の決勝戦に進出しています。相手は、同じカムイ南高校のライバル才木和泉ちゃんです。1年生、ルーキーですが侮れません。同門対決ということで、褒め上手の花山先生は平等ですが、名前が見つかりませんが、このマンガで、ぼくがひいきにしているキャラである部長先生は、こっそり才木さんを応援しています。 上の写真は裏表紙です。北海道大会の同門対決、結果は言いませんが、試合が終わった夜のえもちゃんのスナップがこの写真です。 さて、11巻の後半は、いよいよ全国大会です。全国大会でも、怖さ知らずの「バカ力!」 を発揮してベスト8と健闘しますが、本当に強い相手と出会ったえもちゃん、柔道を始めて2年目という「シロウト」ぶりをいかんなく発揮して、掛けられた技が何であったかわからないまま、あっけなく敗退でした。 さあ、次巻はいよいよ三年生、正念場に差し掛かります。楽しみですね。

2021.09.13

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 武田一義「ペリリュー 楽園のゲルニカ(11)」(白泉社)

武田一義「ペリリュー 楽園のゲルニカ(11)」(白泉社) 2021年の9月のマンガ便で到着しました。 武田一義「ペリリュー 楽園のゲルニカ 11巻」(白泉社)です。最終巻です。 敗戦を知らないまま1年半、パラオ諸島のペリリュー島で「従軍」していた田丸一等兵でしたが、第10巻で、所属部隊を脱走、ようやく米軍に降伏し、1947年に「復員」し、故郷の茨城県に帰ってきます。 マンガはこの巻から、少し構成が変わります。開巻、第3ページに描かれているのは、「2017年のペリリュ-島」です。 ヤシの木の下に立っているのは「田丸一等兵」のお孫さんで、後村亮という編集者です。顔が「吉敷君」に似ているのは、田丸一等兵が復員し、吉敷君の妹と結婚したらしく(詳しくは描かれていない)、二人の間に出来た男の子の子供が後村亮ということだからのようです。 後村亮さんは、生きて帰ってきた田丸君と、無念の死を遂げた吉敷君、両方の血族!というわけです。 彼は2015年、1945年から70年後に、自分の祖父がペリリュー島の戦場を生きた人間であることに気づき、取材を始めます。 マンガは、後村君が90歳を超えて存命だった祖父、田丸さんから戦地と、復員後の戦後の生活を聞き取りながら、漫画に描くことを思い立ち、ペリリュー島を訪ねるという経緯を描いてゆきます。 祖父の取材のなかで、後村君が田丸さんに話しかけるこんなシーンがあります。 セリフを拾ってみますね。「ぼくの死んだ父さんとはじいちゃんはこういう話をしたの?」「いや君の父さん耕助とは戦争の話はほとんどしたことがない。たぶん、他の戦争体験者たち同じようなものだと思うよ。いや・・・この言い方は違うなすまないね 他の人たちの話じゃない私自身の話だ。フ―戦争の話をきちんとしようとすればどうしても避けられない話がある」 ご覧のページで田丸さんはここまで話して、言いよどんでいます。ページを繰ると、病院のベッドに腰かけて、外を見ながら、後ろに座っているお孫さんに、ひとりごとのように話しかけている田丸さんの後ろ姿と、その話を聞いている、お孫さんの後村君の姿が描かれています。自分が人を殺したということそれを自分の子供に伝えるのはとても恐ろしいとことだよ セリフはここに引用しますが、画面はぜひお読みいただきたいと思います。ここまで読んできて、ぼくはこんな短歌を思い出しました。中国に 兵なりし日の 五ケ年を しみじみと思ふ 戦争は悪だ 宮柊二 この短歌が振り返っているのは、歌人自身の五年間なのですね。ぼくは、マンガの中で田丸さんがお孫さんに語った言葉を読み直して、この短歌の深さにようやく気付かされた気がしました。 後村君が祖父である田丸一等兵と大伯父である吉敷一等兵が70年前にいたペリリュー島を訪ね、若き日の二人がその中にいた海と空を見あげます。そのころ田丸さんは病室で吉敷くんの夢を見ます。 後ろ表紙に「戦争とは何だったのか、生還した兵士ひとりひとりに何を残したのか!?」と問いかけている本書に収められた80話~87話はすべて「鎮魂」と題されています。 「楽園のゲルニカ」と題したこの作品を描き上げた武田一義さんの気持ちがこもっている結末でした。多くの人に読んでいただきたい作品でした。

2021.09.12

コメント(0)

-

安楽涼 ・片山享「まっぱだか」元町映画館no85

安楽涼 ・片山享「まっぱだか」元町映画館 ひいきにしている元町映画館が「映画」を作ったというから、ちょっと面白半分の気分で見に行きました。 神戸の「元町」の映画でした。それも、シマクマ君がいつも徘徊していて、かなりよく知っている、だから、普通の人はあまり通らない、そこだけ映すとちょっとディープな「元町」が映っていました。それが、なによりもうれしかったですね。 残念ながら高架下のシャッター商店街の通路は映っていませんでしたが、一般道路を渡って、そのまま高架下も歩道橋で横切っているという、「誰が渡るねん」と言いたいような歩道橋が、映画では、ちょっと、大事な場面で、繰り返し映っていたりしました。 JRの高架沿いの歩道を歩くシーンとか、ポートタワーを対岸にのぞむ突堤のシーンとか、カットの組み合わせで知らない場所に変わってしまう映画の不思議を実感しました。 お話は「当たり前」にこだわる柳谷一成(俊)と、「笑顔がかわいい」に苦しむ津田晴香(ナツコ)の出会いを描いていましたが、映画の中にいる若い人たちの、「まっぱだか」ならぬ、「からっぽ」の自分に対する、確執そのものの「からっぽさ」を、妙にリアルだと感じましたが、おそらく「からっぽ」を描こうとすれば映画になったと思いますが、「確執」に焦点を当てて描いたために、ありがちで、めんどくさい青春(?)映画のようなものになってしまったと思いました。「当たり前って、めんどくさい」とか「笑顔がかわいいって何?」が、幼いつぶやきのまま終わってしまったのではないでしょうか? たぶん、70年代の桃井かおりや秋吉久美子の映画で育って、今や、60代後半に差し掛かった老人の感想だと思うのですが、津田晴香の「まっぱだか」ではなくて安楽涼の「まっぱだか」で映画が終わって、ちょっと、イラっとしました。 べつに、津田晴香(ナツコ)の「まっぱだか」が見たかったというわけではありませんが、柳谷一成(俊)が叫んだあのシーンが、「まっぱだか」になって映画の空気をかえるチャンスだったように感じました。まあ、どう撮るのか、そこまでの流れがあるので難しいのでしょが、あれではなし崩し、「当たり前」の繰り返しだと思いました。 それは、そうと、スクリーンでの津田晴香さんの表情はいいですね。いい女優さんになりそうですね。ちょっと感心しました。拍手! 監督・脚本・撮影 安楽涼 片山享録音 杉本崇志音楽 藤田義雄主題歌 Little Yard Cityキャスト柳谷一成(俊)津田晴香(ナツコ)安楽涼(俊のツレ)片山享(ナツコのバイトの先のマスター)2021年・99分・日本元町映画館no85

2021.09.11

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 山本おさむ「今日もいい天気 原発事故編」(双葉社)

山本おさむ「今日もいい天気 原発事故編」(双葉社) あの、表紙の写真を見ていただきたいのですが、手前には水をはって、田植えがすんだばかりの田んぼがあります。その手前にはポピーとかでしょうか、花をつけていて、まあ、なんの花なのかよく分からないのですが、なかなかカラフルで、正面には鎮守の森というか、どっちかというと古墳のような小山があります。空は青空で「今日もいい天気」というわけですが、この絵は本当に「いい天気」の絵なのでしょうか。 右奥に地面から立ち上がった雲のようなものが見えますが、これは最近田舎に行くと突如できているでかい石像か何かなのですかね? 大体、漫画を読むときに、まず表紙をしげしげと眺めるなんてことは、普通しません。とりあえずページを繰って、いそいそ、パラパラと読むわけで、読み終わって表紙を見て、えっ?こんな絵だったのかと気づくのです。 で、気づいたということです。 この表紙は2011年3月14日の福島県岩瀬郡天栄村の、「その瞬間」のスナップ写真なのですね。その瞬間何があったの、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。 で、「今日もいい天気」だった主人公の山本おさむさんとその配偶者ケーコさん、飼い犬コタの暮らしが、その瞬間から変わります。 当時、山本さんは「そばもん」という人気漫画を連載中の漫画家でした。1954年生まれで、この年、57歳です。最初の奥さんと死別し、再婚したケーコさんの故郷、福島県の天栄村に新しい住居を得て、初体験の田舎暮らしを始めたばかりだったようです。その田舎暮らしを「今日もいい天気(パート1)」と題して「赤旗日曜版」に連載したところ、好評で(パート2)を書き始めようとしていた矢先にこの風景と出くわしたようです。 とういうわけで、10年後の今、単行本としてあるこの漫画は「今日もいい天気 原発事故編」と名付けられることになりました。内容は、この風景に出会った日からほぼ10か月の出来事が、下のような絵で描かれています。漫画エッセイと名付けられていますが、登場人物の紹介です。 この漫画で面白いのは「漫画家」として働いている山本さんが表紙の風景に出会って、四苦八苦しながら、だんだん怒りを募らせていくところです。 上の登場人物として描かれている「山本さん」は、妙にケンのある顔で描かれていますが、この漫画の中で、ただ一度だけ「山本さん」がマジ切れする場面があります。そのシーンの顔なのです。 山本さんは住み始めた天栄村が放射能汚染で立ち入ることができず、避難生活を余儀なくされていたわけですが、避難者に対する補償のついて東京電力に問い合わせの電話をする場面があります。その時の電話での「形式的」な対応に、とうとうキレてしまった時の顔です。電力会社の「無責任」な態度は、電話対応のオペレータまで「汚染」していていることが明らかで、読んでいて忘れられないシーンでした。 政治的な主張や、理想を追うモラルの話ではなくて、壊されていく「小さな暮らし」に対する不安と怒りが、執筆の起動力になっているようで、その結果、政治の欺瞞が批判されていますが、イヤミガなくて素直に読めます。 ここまで書けば、2011年の3月14日に何があったのか思い出していただけたでしょうか。福島第一発電所の原子炉が爆発した日ですね。 10年たちましたが、あの日に「小さな暮らし」を失った多くの人は無事に暮らしを取り戻せたのでしょうか。 山本さんが怖い顔をした自画像をこのマンガの主人公の顔としてお描きになっている気持ちは、少しは和らいだのでしょうか。 そんなことをぼんやり考えながら、最近別の本で読んだこんな言葉を思い出しました。我々が最後に思い出すのは、敵どもの言葉ではなく、友人たちの沈黙である。(M・L・キング) 出版されてから10年近くたった今、この漫画を読んでいるぼくは世間に疎いので知らなかったのですが、原発モノや震災モノがはやった時期には、じつはかなり評判をとったマンガじゃないかという気がします。ただ、見かけ上話が小さいので、大ヒットという感じではなかったのかもしれません。この後、パート1とパート3を読むつもりで探しましたが、結構、高価です。やっぱり、あんまり売れなかったのかなあ。

2021.09.10

コメント(0)

-

ジム・ジャームッシュ「ストレンジャー・ザン・パラダイス」シネ・リーブル神戸no115

ジム・ジャームッシュ「ストレンジャー・ザン・パラダイス」シネ・リーブル神戸 ジム・ジャームッシュという監督の特集に足を運び始めて、3作目でした。1984年のカンヌ映画祭で新人監督賞を取った作品らしくて、ジャームッシュの商業映画デビュー作だそうです。 はまりました。この特集番組のチラシやポスターもジョン・ルーリーのウィリーとリチャード・エドソンのエディの二人組とエスター・バリント扮するハンガリー娘エヴァが写っていますが、この三人の映画でした。 ニュー・ヨーク、クリーブランド、フロリダ、そしてブダペストが舞台です。クリーブランドというのはオハイオ州、五大湖の一つ、エリー湖のほとりの町で、ブダペストはハンガリーという国の首都です。 ニュー・ヨークでインチキな暮らしをしているウィリーとエディの二人組ですが、ウィリーの所にクリーブランドに住むおばさんから電話があります。自分は病気でしばらく入院するから、ブダペストからやってくるエヴァをとりあえず泊めてやってほしいというのです。 と、まあ、そういうシーンから映画は始まりました。もちろん、ウィリーとエディがインチキな博奕うちコンビだなんてことは後からわかることで、電話口で大声で、断りをがなるウィリーと、彼のアパートが映っているだけですが、もう、ここから雰囲気がありましたね。 結局、エヴァがやってきて、やがて伯母の住むクリーブランドに去っていくまでが、第1部The New Worldですが、印象に残ったのは相棒のエディがウィリーに「ハンガリー?」と聞いたシーンでのウィリーの答えのセリフでした。「I am as American as you are.」 ウィリーは、最初の電話では「ハンガリー語をやめろ」と繰り返しますが、なんともいえないアメリカの描き方ですね。 第1部でのダメ押しシーンは、クリーブランドに去るエヴァにウィリーがハヤリ(?)の、いや、アメリ風のドレスをプレゼントします。で、彼女はそれを着てお別れをして、アパートの下まで降りてくるとゴミ箱に脱ぎ捨てるのですが、それを通りかかったエディが見ているというシーンです。 おそらく、アメリカを巡るアンビバレンツを映しているのですが、エヴァという娘の性格描写にもなっているし、ウィリーと彼女とエディとの距離も感じ取れて、笑いながらうなりました。 第2部はOne Year Later、第3部はParadiseで、エヴァが去って1年後でしょうね、インチキで小金を手にした二人組が彼女を探して雪のクリーブランドにやってきて、そこから三人で常夏のフロリダに旅するというロードムービー仕立てになります。 結局、博奕しかすることのない二人組、変わり映えのしない風景、安物のモーテル。ほとんど何も起こらないロードムービーで退屈しそうなのですが、これが不思議と大丈夫で、偶然、大金を手にしたエヴァが一人で飛行場に向かい、ブダペスト行のチケット買ったあたりで「おや、まあ!」と思ったのですが、ちゃんとひっくり返してくれましたね。 とどのつまりは、エヴァの後を追ってというか、エヴァが乗っていると思い込んでブダペスト行の飛行機で飛んでしまうウィリーと、それを見上げているエディ、そんなドタバタは露知らず、気が変わって安物のモーテル戻ってくるエヴァという結末で、映画に漂う余裕というか、大きな世界とミニマムな細部のつり合いというか、「いやーウィリー君ご苦労さま!」、拍手!でした。 しかし、というか、だからというか「Stranger Than Paradise」って、どう訳すのですかね?それは、やっぱり気にかかりました。監督 ジム・ジャームッシュ製作 サラ・ドライバー製作総指揮 オットー・グロッケンバーガー脚本 ジム・ジャームッシュ撮影 トム・ディチロ編集 ジム・ジャームッシュ メロディ・ロンドン音楽 ジョン・ルーリーキャストジョン・ルーリー(ウィリー)エスター・バリント(エヴァ・従妹)リチャード・エドソン(エディ・相棒)セシリア・スターク(伯母)1984年・90分・アメリカ・西ドイツ合作2021・08・10‐no73 シネ・リーブル神戸no115

2021.09.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 茨木のり子「倚りかからず」(ちくま文庫)

茨木のり子「倚りかからず」(ちくま文庫) 先日「案内」した谷川俊太郎の「夜のミッキー・マウス」があった棚の横に並んでいた詩集です。 茨木のり子「倚りかからず」(ちくまぶんこ) 谷川俊太郎は、茨木のり子と川崎洋が1953年に始めた「櫂」という詩の同人誌のグループの一人です。このグループには吉野弘や大岡信、岸田衿子という、今となっては名だたる詩人が集いましたが、最初は茨木のり子と川崎洋のお二人で、その次が谷川俊太郎のようです。 どなたも、高校とかの教科書でおなじみです。高校では出会わない川崎洋は小学校から、すでに、おなじみです。「とる」 かわさきひろしはっけよい すもうとるこんにちは ぼうしとるてんどんの でまえとるせーたーの ごみをとる(以下略) 岸田衿子は、絵本ですが「ジオジオの冠」のひとです。まあ、女優の岸田今日子さんのおねえさんで、谷川俊太郎と田村隆一の「奥さん(?)」だったことのある人というのもあります。 大岡信は言う必要はないでしょうが「折々のうた」(岩波新書)ですね。吉野弘は散文詩「I was born」の人ですね。 茨木のり子の詩に「わたしが一番きれいだったとき」というのがありますが、これも教科書に出てきますが、まあ、とても有名なのは間違いありません。わたしが一番きれいだったとき街々はがらがらと崩れていってとんでもないところから青空なんかが見えたりした(中略)わたしが一番きれいだったときわたしの国は戦争で負けたそんな馬鹿なことってあるものかブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた(以下略)(「わたしが一番きれいだったとき」) もう、ずっと以前のことですが、この詩を初めて読んだ時に気づきました。「櫂」の詩人に限らず、20代で読んだ人たちって「親」の世代の人なのです。茨木のり子も、ぼくの母親と、ほぼ、同世代の人です。 ぼくは山陽本線の土山駅を電車で通るたびに母親を思い出します。田舎の女学校の生徒だった彼女は「学徒動員」で土山に来ていて、休日には、なんと新開地の「聚楽館」で映画を観たりしたそうです。 その時一番怖かった思い出は、1945年3月の神戸の空襲だったそうで、土山の宿舎で友達と抱き合って、東の空が真っ赤に焼け染まるのを見ていたそうです。 茨木のり子の詩とかに、そういう世代を感じながら読むことにどんな意味があるのかわかりませんが、そのことに気づいて以来、「自分の感受性ぐらい」とか「倚りかからず」とかに、その世代の女性の「意地」のようなものを感じてきました。 「一番きれいだったとき」の「空襲」や兄たちの「出征」・「戦死」、呆然とした「敗戦」の経験なくして、この「意地」は生まれなかったのではないでしょうか。 この詩集は2006年に亡くなった、彼女のラストメッセージだそうです。有名なのは「倚りかからず」ですが、今日はこれです。「意地」を張り通した、昭和の女の笑う力です。 笑う能力 茨木のり子「先生 お元気ですか我が家の姉もそろそろ色づいてまいりました」他家の姉が色づいたとて知ったことか手紙を受けとった教授は柿の書き間違いと気づくまで何秒くらいかかったか「次の会にはぜひお越し下さい枯木も山の賑わいですから」おっとっと それは老人の謙遜語で若者が年上のひとを誘う言葉ではない着飾った夫人たちの集うレストランの一角ウエーターがうやうやしくデザートの説明「洋梨のパパロワでございます」「なに 洋梨のパパア?」若い娘がだるそうに喋っていたあたしねぇ ポエムをひとつ作って彼に贈ったの 虫っていう題「あたし 蚤かダニになりたいのそうすれば二十四時間あなたにくっついていられる」はちゃめちゃな幅の広さよ ポエムとは言葉の脱臼 骨折 捻挫のさまいとをかしくて深夜 ひとり声たてて笑えばわれながら鬼気迫るものありひやりともするのだが そんな時もう一人の私が耳もとで囁く「よろしいお前にはまだ笑う能力が残っている乏しい能力のひとつとしていまわのきわまで保つように」はィ 出来ますれば山笑うという日本語もいい春の微笑を通りすぎ山よ 新緑どよもして大いに笑え!気がつけば いつのまにか我が膝までが笑うようになっていた ちょっとエラそうで、申し訳ないのですが、そんなにお上手(?)な詩だとは思いません。でも、ふと笑えて、いいなあと思いました。80歳になろうかというばあさんが、結構、ガンバって意地張っておられるような気がします。追記2021・09・08 話題に出した「倚りかからず」は茨木のり子73歳のときの詩です。彼女は50歳になるかならないかの頃夫を失い、その後、独りぼっちになったことに向かい合う生活を詩のことばに昇華したおもむきのある人だと思いますが、たどり着いた境地がこの詩なのではないでしょうか。 発表当時、朝日新聞の天声人語に紹介されたそうで、多くの方が、よくご存じの詩ですが、引用しておきたいと思います。 もはや できあいの思想には倚りかかりたくない もはや できあいの宗教には倚りかかりたくない もはや できあいの学問には倚りかかりたくない もはや いかなる権威にも倚りかかりたくはない ながく生きて 心底学んだのはそれぐらい じぶんの耳目 じぶんの二本足のみで立っていて なに不都合のことやある 倚りかかるとすれば それは 椅子の背もたれだけ(「倚りかからず」ちくま文庫 所収)

2021.09.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 谷川俊太郎「夜のミッキー・マウス」(新潮文庫)

谷川俊太郎「夜のミッキー・マウス」(新潮文庫) 百三歳になったアトム 谷川俊太郎人里離れた湖の岸辺でアトムは夕日を見ている百三歳になったが顔は生れたときのままだ鴉の群れがねぐらへ帰って行くもう何度自分に問いかけたことだろうぼくには魂ってものがあるんだろうか人並み以上の知性があるとしても寅さんにだって負けないくらいの情があるとしてもいつだったかピーターパンに会ったとき言われたきみおちんちんないんだって?それって魂みたいなもの?と問い返したらピーターは大笑いしたっけどこからかあの懐かしい主題歌が響いてくる夕日ってきれいだなあとアトムは思うだが気持ちはそれ以上どこへも行かないちょっとしたプログラムのバグなんだ多分そう考えてアトムは両足のロケットを噴射して夕日のかなたへと飛び立って行く「夜のミッキー・マウス」(新潮文庫) 友達との間で、矢作俊彦の「ららら科学の子」(文春文庫)の話が出て、丁度その頃、尾崎真理子が谷川俊太郎にインタビューした『詩人なんて呼ばれて』(新潮社)を読んでいたものだから、この詩集を引っ張り出してきました。 平成18年(2006年)の7月に発行されたと奥付にありますが、単行本の詩集は平成15年(2003年)、9月の発行です。 表題作は「夜のミッキー・マウス」ですが、今回は、まあ、話題に沿ってということで「百三歳になったアトム」を引用しました。 谷川俊太郎といえば「スヌーピー」の全訳の人なのですが、「アトム」は主題歌の作詞者ですね。空を越えて ラララ 星のかなたゆくぞ アトム ジェットの限り 60代より御年の方は必ず歌える(?)歌じゃないでしょうか。 で、「百三歳になったアトム」のことなんですが、アトムの生まれたのは1951年「アトム大使」だとすると、103歳というのは2054年くらいですね。そのことが、今日一日、なんだか不思議でした。 この詩のなかの「アトム」は、ぼくなんかもいなくなった世界のアトムなんですね。多分、アトムに自分を重ねてこの詩を読むのは、やはり1960年代に小学生だった人じゃないかと思うのです。この詩はそういう詩だと思うのですが。うまくいえませんね。 まあ、今、もしも高校生と一緒にこの詩を読むとして、どういったらいいのかわからないなあという感じですね。 文庫本の解説のなかでしりあがり寿さんがこんなことをおっしゃっています 電車の中、ぼくの手の作品集にはしっこを折ったページが増えてゆく。 はしっこを折った詩は誰かに読ませたい詩だ。妻によませたい詩。娘に読ませたい詩。あてはないけど誰かに読ませたい詩。詩があったらからと言って橋や道路のようになにかが便利になるわけじゃ。どっかの占い師のように悩める心に答えをくれるわけじゃない。コレステロールや血糖値を下げて長生きできるわけでもない。でもそれがあるだけで確実に何かが変わる。 妻は「ママ」という詩を読んで苦笑して「私はちがう。」というだろう。 小学生の娘は「よげん」という詩を読んで、世界のちょっとヤバイところを感じてとまどうだろう。 「ああ」を読まされた女性スタッフは、なんのつもりでこれを読まされかいぶかしく思うだろう。(谷川俊太郎の詩になりたい P109) キリがないのでこれくらいでやめますが、「ああ」とかどんな詩なのか、きっと気になる方もいると思いますので、ちょっとここで引用して話を終えたいと思います。 ああ 谷川俊太郎あああああああああ声が出ちゃう私じゃないでも声が出ちゃうどこから出てくるのかわからない私からだじゅう笛みたいになってるあつうぬぼれないであんたじゃないよ声出させてるのはあんたは私の道具よわるいけどこんなことやめたいあんたとビール飲んでるほうがいいバカ話してるほうがいいでもいいこれいいボランティアはいいことだよねだから私たち学校休んでこんな所まで来てるんだよねでもこのほうがずっといいどうして苦しいよ私嬉しいけどつらいよあ何がいいんだなんてきかないで意味なんてないよあんたに言ってるんじゃない返事なんかしないで声はからっぽだよこの星空みたいにもういやだああねえあれつけて未来なんて考えられない考えたくない私ひとりっきりなんだもの今泣くなっていわれても泣いちゃうあああああいい「夜のミッキー・マウス」(新潮文庫) さすが、谷川俊太郎、やるもんですね。もちろんこの詩を「女性スタッフ」にすすめたり授業で取り上げる「勇気」はぼくにはありません。でも、悪くないと思うのですがいかがでしょう。(笑)

2021.09.07

コメント(0)

-

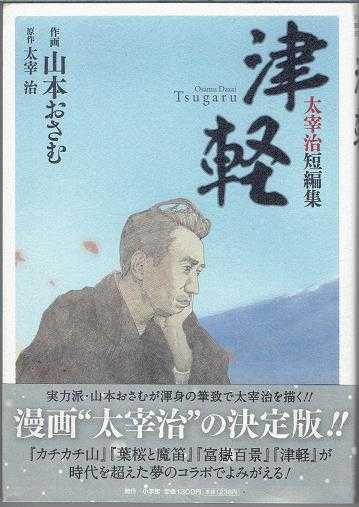

週刊 マンガ便 山本おさむ「津軽 太宰治短編集」(小学館)

山本おさむ「津軽 太宰治短編集」(小学館) 太宰治の小説が漫画になっていました。単行本の表紙の「太宰治」はとても有名なポーズの写真の模写ですが、なんだか39歳で亡くなった人の顔には見えない老成ぶりで、ちょっと笑ってしまいました。 描かれている作品は「カチカチ山」、「葉桜と魔笛」、「富岳百景」、「津軽」の四作ですが、どれもまじめ(?)に書かれていて、読みごたえがありました。 小説作品が映画化されることがありますが、原作とのつながりと隔たりが、特に傑作と言われたり、やたら流行った作品の場合気にかかってしまうことがあります。その結果でしょうか、映画を作っている人の原作に対する「解釈」を読み取りたい一心になってしまい共感や違和感にオタオタ振り回されて、落ちつかないまま見終えてしまったり、あほらしくなってしまうことだってありますね。 漫画化の場合はどうかというわけですが、たとえば近藤ようこさんのような、マンガ家の独特のなタッチというか、描線がおのずとオリジナルな世界をつくりだしていて、坂口安吾や夏目漱石の原作だということを、ことさら意識することなく読んでしまうものもありますし、最近面白くてはまっている勝田文さんの「風太郎不戦日記」のように、まあ、日記だからそうなるのかもしれませんが、作家に対するドキュメンタリー風な関心を感じさせる描き方もあります。 有名な古典作品は、子供向けの作品読み砕き的というか、まあ、解説のような作品もたくさんありますが、今回案内している山本おさむさんの「太宰治」は、そのどれとも違うというか、構成はシンプルなのですが、マンガ家自身の「太宰治」に対する「読み」の素直な真摯さが、そのまま描かれている印象で好感を持ちました。 ちょっと趣旨は違いますが、面白かったのは「富岳百景」でした。本書に所収されている四つの作品はどれも有名で、特に、この「富岳百景」に至っては高校生と一緒に何度も読んだ作品です。 名作の誉れ高いのですが、授業とかで扱うと困ってしまう作品でしたが、どうも山本おさむさんも困ったようですね。 この作品はストーリーらしいストーリーもなく、そしてかなり長いのに、なぜか最後まで読者を引っ張っていく力を持っている。 今回、漫画にしながら確かめてみると、、太宰が落語の「振り」と「落ち」の手法を使っているように思えた。 大きなところでは「富士山」と振って「月見草」と落とす。「見合い話」には「あくびの花嫁」。小さなところでは、「娘さんが太宰と二人きりを怖がる」に対し、「娘さん一人のときの客には太宰が用心棒」。「聖のような僧」には「犬に吠えられて逃げる」等々、実に丹念に工夫している。 まあ、その通りなのですが、実はこの解釈は「飽きずに読める」理由の一つに過ぎないともいえるわけで、高校生はこういう手法に気づいたからと言って飽きないわけではありませんし、とどのつまりに「富士には月見草がよく似合う」とかいわれても、納得するわけではありません。そのあたりが高校教員の悩みなわけで、教室では「往生しまっせ」という記憶しかありません。『「語る」とか「書く」とかいう行為の主体、まあ、「書き手」の「意識のうねり」のようなものが、文章化されていて、その大小の波に乗ってみることが「読む」ということかもしれないね。』 なんていうことを口走って、その場をしのごうとして、しのぎ切れなかったのですが、今思えば、太宰のこの作品は、小説そのものなのかもしれませんね。 太宰治という作家には、ちょっと信じられないくらいのファンがいらっしゃって、斜陽館とかに、何度も行ったことがあるというような同僚もいましたが、そういう、熱のこもった話には、ちょっと引き気味だったぼくには、このマンガぐらいが、丁度、ぴったりという感じで、面白かったですよ。 特に、若い方で、高校とかで教えようとかという人にはいいかもしれません。まあ、読んでみてください。追記2022・01・30 最近太宰のお孫さんが小説家としてデビューなさって書かれた作品を、ほとんど興味本位に読みました。お母さんと娘の葛藤というか、亡くなった母親とのつながりの再確認というか、そんな話でした。石原燃という方の「赤い砂を蹴る」という作品でしたが、太宰の孫で、津島佑子さんのお嬢さんなわけで、下世話な感想で申し訳ないのですが、なんだか大変ですね。 書かないではいられない「血」のようなものがあるのでしょうか?まあ、そんなものがあるわけはないのですが、太宰のファンには小説を書きたがる人が、まあ、山本おさむさんの場合はマンガですが、多いような気はしますね。「才能があるというのは、その才能に向かって生きてしまうことだ」とか何とかいうような言葉を学生のころ聞いたことがあるような気がしますが、それなら、まあ、いろんなことがしようがないような気がしたのを一緒に覚えています。書かないではいられないというのは、まあ、才能の端緒のようなものなのでしょうね。 投稿を修繕していて、何だかわけのわからないことを書いてしまいました(笑)。

2021.09.06

コメント(0)

-

週刊 読書案内 アゴタ・クリストフ「悪童日記」(早川書房)

100days100bookcovers no61(61日目)アゴタ・クリストフ「悪童日記」(早川書房) 科学者の著作が二冊つづいて、SFですね。でも、まだ「宇宙」の話なので、「猿の惑星」くらいから「サル学」か「環境論」、「原子力」の話も悪くないと、いつもなら思うのでしょうが、今回は、いきなりジャスト・ミートとする本を読んでる最中で、一発で決まりました。 DEGUTIさんが紹介してくれたのがアーサー・クラーク「幼年期の終わり」ですから、ぼくは「悪童日記」 です。ね、ピタリでしょ。というわけで、今回はこの本です。 アゴタ・クリストフ「悪童日記」(早川ノベル) なんで今頃この本を読んでいるのかといいますと、参加している、読みたい本をみんなで読むという趣旨の読書会あるのですが、そこの若いメンバーが読みたいと言い出して、今月の課題図書だったんです。 1986年に翻訳・出版されて、「ふたりの証拠」(1988年)、「第三の嘘」(1991年)と発表されて、三部作が完結していて、その後、ハヤカワ文庫に入っています。 もっとも、今回、久しぶりに読んだのは「悪童日記」だけで、本当は棚のどこかにあるはずなのですが、なかったので市民図書館の本で読みました。 アゴタ・クリストフという人は、ハンガリー動乱の直後、1956年に祖国ハンガリーを離れ、オーストリアからスイスへ移り住み、フランス語で書いていた女性作家ですが、2011年に亡くなっています。 「文盲」(白水Uブックス)という自伝に書かれていますが、ロシア語、ドイツ語、フランス語にさらされ、生きていくためにフランス語で表現せざるを得なかった「ディアスポラ」の生涯の中で生まれた傑作が「悪童日記」・三部作ということになるようです。 日本で出版された当時、かなり評判になった作品ですので、懐かしいと感じられる方が多いと思いますが、ちょっとだけさわりを紹介します。 おばあちゃん おばあちゃんは、ぼくらのお母さんの母親だ。彼女の家で暮らすようになるまで、お母さんに、さらにお母さんがいるとは、知らなかった。 ぼくらは、彼女を「おばあちゃん」と呼ぶ。 人々は、彼女を“魔女”と呼ぶ。 彼女は、ぼくらを「牝犬の子」と呼ぶ。 おばあちゃんは背が低くて、痩せている。彼女は頭に。黒い三角巾を被っている。着ている服は黒ずんだ灰色だ。古い軍靴を履いている。天気が好ければ、裸足で歩く。彼女の顔は皺と、黒褐色のシミと、毛の生えたイボだらけだ。歯はもうない。少なくとも、外に見える歯はもうない。 おばあちゃんは、顏も体も決して洗わない。食べたあと、飲んだあとは、三角巾の端で口を拭う。彼女は下穿きを穿いていない。オシッコがしたくなると、その場で立ち止まり、脚を広げて、スカートの下から地面に垂れ流す。もちろん、家の中では、そんなことはしない。 おばあちゃんの裸は、見たことがない。夜更けに、ぼくらは彼女の寝室を覗いた。おばあちゃんは、スカートを一枚脱いだけれど、その下にもう一枚スカートを穿いていた。ブラウスを一枚脱いだけれど、その下にもう一枚ブラウスを着ていた。おばあちゃんはそういう格好で寝るのだ。三角巾も被ったままだ。おばあちゃんは、めったに口をか行かない。もっとも、夜は別だ。夜になると、彼女は棚の酒びんを取り、ラッパ飲みする。するとまもなく、ぼくらの知らない言葉で独り言を言いはじめる。その言葉は、進駐軍の兵隊が話す外国語でもない。一つのまったく違う言葉だ。 ぼくらには意味の通じないその言語で、おばあちゃんは自問自答する。時々、笑う。そうかと思うと、怒り、叫ぶ。最後には、ほとんど決まって泣きだす。よろよろと寝室に入る。ベッドに倒れ込む。そしてぼくらは、深夜、彼女が長い間すすり泣くのを聞く。 少し長いですが、小説の冒頭近く、双子の少年が預けられた「おばあちゃん」の紹介です。小説は、こうして少年たちの日記として綴られてゆきます。場所はよくわかりませんが、二つの進駐軍がやって来て、それぞれ異なった言葉を使います。あとからやって来た進駐軍の言葉は「おばあちゃん」の言葉と同じでした。 時代は、大きな町に爆撃がくり返される戦時下です。二人は、所謂、疎開してきたわけですが、生き延びるために様々なことを学び合いながらも、殺伐とした暮らしをおくっていることが、ウソ偽りなく日記に記録されていくわけです。 先日ラインのテレビ会話でやった読書会の感想に、面白い発言がありました。「おばあちゃん」という日本語に訳されているけれど、日本語訳で読む作品の印象は「おばあちゃん」という言葉に救われているよね。フランス語でもそうなんだろうか。 この発言は、この作品の肝をつかんでいると思いました。たしかに「祖母」という記述ではこの作品のよさは半減しそうなのです。まあ、そのあたり、興味をお持ちになった方は、本書をお読みいただければと思います。 もうひとつ、話題になったのは、少年たちが目にし、経験もする「性」にかかわる描写のあけすけさ、異常さ、極端さ、残酷さでしたが、その話が出て思い出したことがありました。 最近、映画を見て、原作も読んだ「異端の鳥」(1965年・2019年映画化)という作品です。こちらの作品はポーランドの少年が疎開した話ですが、残酷シーンの描き方がとてもよく似ています。進駐軍による性的狼藉もそっくりといっていいでしょうね。東部ヨーロッパの農村地帯が舞台として設定されているらしいことも、魔女と呼ばれる老婆が、かなり重要な役柄で登場するのもよく似ています。面白いのは、原作は「異端の鳥」のほうが古いのですが、映画になったのは「悪童日記」(2014年)の後なのですね。 映画化された「悪童日記」にも興味がありますが、どなたかご覧になっているのでしょうか。 ああ、最後になりましたが、この作品ですが、少年たちにもおばあちゃんにも、もちろん、名前はありません。 それではYAMAMOTOさん、お次をよろしくお願いします。(SIMAKUMA・2021・01・26)追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.09.05

コメント(0)

-

濱口竜介「ドライブ・マイ・カー」シネ・リーブル神戸no115

濱口竜介「ドライブ・マイ・カー」シネ・リーブル神戸 神戸での封切り直後、入場を待って並んでいらっしゃる観客の数を見て、少々怯えていましたが、1週間たった劇場は10数人でした。ホッとして席について映画が始まりました。 寝起きなのか、情事の後なのかわかりませんが、主人公の妻が何事か語っている声が聞こえてきて、なんというか、隙間風が吹いたような気がしました。「うそくさい」 映画の最初で、この印象はちょっと…なのですが、やがて、妻が語るシーンが、たとえば、口寄せの巫女が語るような場面であることが分かります。さて、演出として霧島れいかという俳優が「声」を演じているのか、ただ単に下手なだけだったのか、最後まで分かりませんでした。 ただ、そのシーンの印象のせいでしょうか、あるいは、「演じる」ことをテーマ(?)にしている映画だったからでしょうか、登場人物たちの「声」が気になって仕方がない3時間でした。 「声」の話で言えば、一番「あっ」という感じで納得したのは安部聡子(柚原)でした。 実は、この納得には理由があります。彼女はかつて劇団「青年団」の俳優でしたが、現在では「地点」という劇団の方です。数年前のことですが「地点」の好演、確か、チェーホフの「桜の園」のラネフスカヤ婦人だったと思いますが、強烈な舞台を見たことがあります。その時の「声」が印象的だったのでしょうね。この映画で彼女もまた「声」から登場しますが、演劇祭の打ち合わせをしているシーンで、なんでもないセリフの「声」が聞こえてきた途端、「あっ」と思いました。 ついでに言えば、この映画には松田弘子と山村崇子という「青年団」の女優さんも登場します。名作「東京ノート」のラストで「にらめっこしましょ泣いたら負けよ」という名セリフの場の二人ですが、映画のなかで、世間話のようなセリフを交わす彼女たちの「声」にも納得しました。 まあ、思い出に浸っていただけなのかもしれません。ぼくは、この三人の舞台での演技を10回以上見ていますから、ぼくの中にある彼女たちが「演じる」ときの「声」の記憶が共鳴したということもあるような気がします。 そういう可能性を前提にした話ですが、面白いことに、登場人物たちの「声」を聴いていて違和感が消えなかった俳優は西島秀俊(家福悠介)、霧島れいか(家福音)、岡田将生(高槻耕史)の三人でした。 特に「ぼくは空っぽだ」という、かなり重要なセリフを岡田将生(高槻耕史)が発声したときには、「意味」にではなく、「音」に対して、ちょっと困った感じがしました。 考えてみれば、この三人は、ある意味で「空っぽ」の役を演じていたわけで、その「声」の響きは、演出の結果ではなかったかという疑いを持ちましたが、どうなのでしょうね。 この三人に対して三浦透子(渡利みさき)の「声」は面白いと思いました。抑揚は少ないのですが、素人っぽいわりに存在感がある「声」だっのではないでしょうか。 一番驚いたのは、パク・ユリム(イ・ユナ)の手話の「声」でした。もちろん聞こえないのですが、時折発する破裂音と手の動きが「声」そのものでした。 そこまでの日常会話のシーンでもそうでしたが、ラスト近くののシーンですが、劇中劇でのソーニャは見ごたえがありました。表情というよりも、目に見える身体的な動き全体の柔らかさのようなものが「声」を作っているのではという、無理やりなことを考えながら見入ってしまいました。 単なるパントマムじゃないかと考えられないわけではなのですが、「声」と「身体」のつながりというか、「声」はどこから出てきて、聞いている自分は「声」の何を聞いているのだろうかを考えさせられるシーンでした。これは「発見!」というか、ドキドキしたシーンでした。 劇中劇の「多言語演劇」も、「青年団」とか、かなり以前からやっていますが、「なにが通じるのか」を突き付けていて面白い演出でした。 濱口竜介という監督の映画にはこういう印象的なシーンがあるんですよね。まあ、だから見てしまうのですが。 で、映画の話ですが、最初のシーンの「セリフ」で村上春樹の原作を読んだことがあることには気づきました。ただ、そのシーンの違和感のせいでしょうか、うまく入り込めなかった印象が強いのですが、とくに「ワーニャ伯父さん」の使い方に無理を感じました。 ワーニャの絶望と怒り、ソーニャによる励ましが、自動車のなかで聞く「カセットテープ」や演技の練習の場の「読み上げられるセリフ」の「声」として繰り返され、西島秀俊(家福悠介)と三浦透子(渡利みさき)の関係に重ねられていくのですが、どうだったのでしょうね。 ゴミ処理場のシーンでも北海道の雪のシーンでも西島秀俊(家福悠介)がすることがなくて困っているように見えて、映画が途切れているような印象を受けました。 本当は、この二つのシーンと、三浦透子(渡利みさき)の母の思い出の告白は、彼女が、今、生きている世界と、先程「空っぽの三人」と言いましたが、西島秀俊(家福悠介)の生きている世界の相似性を暗示する、大切なプロットなのだと思いました。 が、三浦透子(渡利みさき)が、医学用語である「解離」という言葉を口にしたのを聞いて、なんとなく醒めてしまいました。一人の人間存在において、多重化した複数の人格は「どれも本当なのだ」という意味の彼女のセリフと、まあ、たぶんセットなのですが、映画に必要なのは「どれも本当」という三浦透子(渡利みさき)の「ことば」の「深さ」だったのではないでしょうか。 「解離」という説明は、この二人が立っている哀しみの「深さ」とワーニャとソーニャの絶望の「深さ」とのつながりを失わせることにならないでしょうか。 この映画の原作に限らず、村上春樹の作品について、「地下二階」の上にある現実を生きている人間を描いているというふうなことを誰かが言っていたと思いますが、チェーホフの作品の登場人物たちも、その世界を共有していると思います。この映画も、二人の作品世界が共有する「地下二階」を重ね合わせることで、人間の悲哀の普遍性を照らし出そうと試みていると感じたのですが、たとえば、村上作品について、心理学や精神病理的視点からの読み取りはありうると思いますが、かえって作品の深さを見失うのと同じ印象が、そのセリフと一緒に浮かんできたのだと思います。 三浦透子(渡利みさき)が運転し西島秀俊(家福悠介)が同乗している自動車の車内は、地下二階と現実の境界線の比喩なのだろうと思いましたが、そういう意味で、ヒロシマから北海道までの長いドライブのシーンで、二人の手が夜のなかに火のついたタバコを差し出したシーンは、何を表現しようとしているのか分からないのですが、わからないからこそでしょうね、ぼくにとっては地下二階を抱えながらか細く生きている人間を感じさせて印象深かったわけです。 濱口竜介の作品を見るのは、これで3本めだと思いますが、それぞれの作品でちょっとしたシーンやセリフが棘のように残るのですね。この映画も、のめり込みかけると突き放されるということの繰り返しでしたが、きっとまた見るのでしょうね。まあ、ぼくにとってはそういうタイプの監督なのでしょうね(笑)。 褒めているのか貶しているのかわからないことをくだくだ書いてきましたが、今回はパク・ユリム(イ・ユナ)の手話演技に拍手!でした。監督 濱口竜介原作 村上春樹脚本 濱口竜介 大江崇允撮影 四宮秀俊音楽 石橋英子キャスト西島秀俊(家福悠介)三浦透子(渡利みさき)霧島れいか(家福音)パク・ユリム(イ・ユナ)ジン・デヨン(コン・ユンス)ソニア・ユアン(ジャニス・チャン)ペリー・ディゾンアン・フィテ安部聡子(柚原)岡田将生(高槻耕史)2021年・179分・PG12・日本2021・08・30‐no82シネ・リーブル神戸no115追記2021・09・04 ネット上のレビューを見て驚きました。なんだか、みなさん「声」について書いていらっしゃるようなのです。まあ、根拠なしの実感を書いているぼくの感想は思いこみのピンボケかもしれませんが、こういう感じ方もあるという報告としてお読みいただければと思いました。 ついでながら、チラシが二種類あったので貼りました。

2021.09.04

コメント(0)

-

ペテル・べブヤク「アウシュヴィッツ・レポート」シネ・リーブル神戸no114

ペテル・べブヤク「アウシュヴィッツ・レポート」シネ・リーブル神戸 ヨーロッパ映画を観ていると、アウシュビッツ、ナチス・ドイツにかかわる作品が毎年一定数制作されていることに気づきます。つい先日見た「復習者たち」もそうですし、「キーパー」、「名もなき人生」、「ヒトラーに盗られたうさぎ」etcと、いくらでも数え上げられます。べつに意識して選んでの鑑賞ではありません。しかし、ヨーロッパには「アウシュビッツ映画」が、単なる「思い出物語」としてではなく作られ続ける理由があるのでしょうね。 今回見たのはペテル・べブヤクPeter Bebjakというスロバキアの監督の「アウシュヴィッツ・レポート」という作品でした。スロバキア、チェコ、ドイツの合作だそうです。 1942年にアウシュヴィッツに強制収容された二人の若いスロバキア系ユダヤ人が、2年後の1944年4月に収容所を脱走し、アウシュヴィッツの内情を描いたレポートを赤十字に提出します。そのレポートが「ヴルバ=ヴェツラー・レポート(通称アウシュヴィッツ・レポート)」と呼ばれて、連合軍に報告され、12万人以上のハンガリー系ユダヤ人がアウシュヴィッツに強制移送されるのを免れたというお話でした。 映画は脱走する二人とそれを命がけで支える仲間たちのサスペンスフルな展開で始まります。すでに死体の山があり、収容されている人たちが平気で殺されたり殴られたりするシーンが繰り広げられます。見ている側は二人が脱出に成功することを知っていますから耐えられますが、「もし、これが現実であれば」と想像するとどうでしょうね。 ぼくは、こういうドキドキや残酷シーンは、もう苦手だなと感じる年齢を意識しました。 で、印象に残ったことが二つありました。 ひとつは収容所のドイツ人将校の描き方でした。ラウスマンというナチスの伍長ですが、彼が最前線に出征していた自分の息子が戦死したことを嘆き、それを訴えながら収容者を拷問するというシーンです。異様でした。 哲学者ハンナ・アーレントに「エルサレムのアイヒマン」(みすず書房)という本がありますが、そこで論及されていた「無思想性」ということを思い出しました。 実は、この将校のふるまいは、平和で民主的だと思い込んでいる社会でも、様々な場所で繰り返されていることではないのか、そんな疑いですね。 もう一つは、脱走に成功した二人を救助し報告を受け取った赤十字の職員の反応でした。「人道的に救助することはできるが、ドイツを批判することは‥‥」というシーンですが、リアルだと思いました。 二人は「今すぐ収容所を爆撃してくれ。」と迫るのですが、実行されたのは半年以上後でした。赤十字の職員の反応のリアリティも、ある意味、現代的だと思いました。 ドイツ、ポーランドのみならず、この作品のように東ヨーロッパや北欧諸国でもナチス映画は撮られ続けています。だからといって繰り返しというわけではありませんね。たとえば、この映画にも感じましたが、監督の感覚の現代性というか、現代の社会に対する「危機感」が歴史を見直そうとしていて、そういう作品を作ろうとしているヨーロッパの表現者たちの熱意に好感を持ちました。 疲れましたが、後味は悪くない作品でした。拍手!監督 ペテル・べブヤク製作 ラスト・シェスターク ペテル・べブヤク脚本 ジョゼフ・パシュテーカ トマーシュ・ボムビク ペテル・べブヤク撮影 マルティン・ジアラン美術 ペテル・シュネク衣装 カタリナ・シュトルボバ・ビエリコバー編集 マレク・クラーリョブスキー音楽 マリオ・シュナイダーキャストノエル・ツツォル(アルフレート・逃亡者)ペテル・オンドレイチカ(ヴァルター・逃亡者)ジョン・ハナー(ウォレン・赤十字職員)ヤン・ネドバル(パヴェル・ユダヤ人)ミハル・レジュニー(マルセル・ユダヤ人)フロリアン・パンツナー(ラウスマン・ナチス伍長)ボイチェフ・メツファルドフスキ(コズロフスキ・ユダヤ人点呼係)ジュスティナ・ワシレウスカ(森の女)ルカサス・ガルリッキ(道案内・義弟)2020年・94分・PG12・スロバキア・チェコ・ドイツ合作原題「The Auschwitz Report」2021・08・20‐no78シネ・リーブル神戸no114

2021.09.03

コメント(0)

-

週刊 読書案内 アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』 福島正実訳 ハヤカワ文庫

100days100bookcovers no60 60日目 アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』 福島正実訳 ハヤカワ文庫 KOBAYASIさんが選んだ村山斉著『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』は、以前読みました。しかとはわからないながら、「読んでいる間はずっとわくわくしていた。妙な『高揚感』みたいなものがあった。」 とKOBAYASIさんが書かれていたのに同感です。 それにしても、SODEOKAさんの寺田寅彦の『柿の種』にこの本を付けるというのはいいなあ。引っ付けすぎないでつながっている感じ。私もこんなふうにあっさりと付けたいと考えているのですが……。無理。 実は、KOBAYASIさんの選んだ本の題名を見た時から「オッ!待ってました。」 と付き過ぎの本が2冊すぐに浮かんできました。野暮は避けたくて頭を冷まそうとしたのですが……。もはやこの本以外には思いつきません。 『幼年期の終わり』アーサー・チャールズ・クラーク作 福島正実訳 ハヤカワ文庫SF 『幼年期の終わり』アーサー・チャールズ・クラーク作 池田真紀子訳 光文社古典新訳文庫 (もう一冊の方は、 もっと付き過ぎになってしまいますので、また別の機会に。) この有名な作品を今まで読んだことがなくて、この正月休みに初めて読みました。SFは中年以降読めなくなってました。文字だけで理解するのが難しくなって、もっぱら絵柄のすぐ出る映画だけになってしまっていました。でも、おととし世界的大ヒットの劉慈欣の『三体』を読んでから、また気になりだしました。ケン・リュウやらテッド・チャンやSF関連の話をググっていたら「今あるSFの作品の元ネタはほとんど『幼年期の終わり』にあるから、これはぜひよむべき。」とのコメントに出くわし、珍しく素直に図書館にあった池田真紀子訳、光文社古典新訳文庫を読んだという次第。今頃、この歳で、やっと読みました。 必読のSFと言われるのに納得。今まで見てきた宇宙や怪獣ものの映画の発想や絵柄はこの本にあったんですね。(『2001年 宇宙の旅』も『インディペンス・デイ』も『ゴジラ ファイナルウォーズ』も)おかげでそのあともSFクラシック小説を借りてきたり、YouTubeでSF作家会議を視聴したりの毎日です。covid-19パンデミックのせいで現実がまるでSFのようですが、もっと大きな空想世界に浸っています。 作者アーサー・チャールズ・クラーク(Arthur Charles Clarke、1917年12月16日 - 2008年3月19日)は、イギリス出身。1950年代から1970年代にはロバート・A・ハインライン、アイザック・アシモフと並んでビッグ・スリーと称されるSF界の大御所として活躍した。 “CHILDHOOD’S END”を1953年に発表しているが、現実世界の状況変化に応じて、技術変化や歴史の事実に合わせて書き直したり、あるいは元の版に戻したりと何度か改稿している。ただし根本的な書き直しはほとんどしていない。 日本語への翻訳は文庫本では現在3種類ある。一応全部見ました。解説もどれもよかった。1 福島正実訳がハヤカワ文庫から1964年と1979年に刊行。解説/福島正実2 『地球幼年期の終わり』という題で沼沢洽治訳が創元推理文庫から1969年に刊行。解説/渡邊利道3 池田真紀子訳が光文社古典新訳文庫から、2007年に刊行。解説/巽孝之 1、2のハヤカワ文庫と創元文庫の場合、米ソ冷戦でロケット打ち上げ競争が熾烈な頃、3は冷戦後、国際合同宇宙開発の時代。 ある日、「大きな宇宙船の一群が未知の宇宙の深淵の彼方からひたひたと押し寄せてき」て、「ニューヨーク、ロンドン、パリ、モスクワ、ローマ、ケープタウン、東京、キャンベラなど」の大都市のちょうど真上に微動だにせず静止し続け、人間を震え上がらせる。人間は彼らの圧倒的知性の証である宇宙船を見てまったく勝ち目がないので、つまらない宇宙開発競争をあきらめざるを得ない。彼らは何もしないがずっと上空にいて人間を監視し、国家間紛争も、人種差別も、動物虐待もなくさせる。逆らったときには、その地域の太陽が30分間消滅させられたりする。 このような人間にはなしえない物理学の能力を見せつけて、腕力は振るわずに人間を自ら従わせるオーバーロード(主上)となる。人間界では宗教的対立どころか宗教そのものもほとんど意味を持たなくなり、多数派はオーバーロードの統治に満足するようになる。 ただ一つ人間が引っかかっているのは彼らがいつまでもその姿を見せないこと。自分たちをすっかり安心させ油断させたあげくに地球を乗っ取ろうとするのではないかという疑いはどうしても捨てきれない。しかし、オーバーロードは「自分たちの姿を見せられるほど、人間の知性は高くない。いつか姿を見せられるときはくるが、今はまだそのときではない。」と寂しげに言うのみ。 それから50年後、やっとオーバーロードは姿を現す。角と三角槍が先についたしっぽを持つ悪魔の姿そのもの。(姿はちがうけれど、『未知との遭遇』の宇宙人登場シーンもイメージが重なる?)でも、その時には人間は彼らの良き統治に慣れていて、もはやさほど驚きはしない。その後数世代は平和と安定と繁栄の黄金時代が続く。その間人間は宇宙開発はあきらめるが、今まであった科学技術を洗練させて人類に平等にいきわたらせるようにするし、オーバーロードはそれを見守り(監視)続ける。 オーバーロードの統治のおかげで(?)核戦争など自ら破滅する道を逃れることができ、安定した人類は、やがて大きく変化するときがやってきた。10歳以下の子どもたちすべてが超能力を持ち、次第に今までの人類の記憶をすっかりなくしてゆく。親たちは自分の子が自分の子でなくなっていく運命をなすすべもなく受け入れるしかない。 子の世代を失うというのはつまり自分の未来を失っていくことだから、希望を失い人類はやがて消えていく。世界中の数億人の新しい子どもたちは意識の底では一つの統合体となり、銀河系の外の夢を見るようになり、親と離れて集合するようになる。細胞の一つ一つのように同じような顔をして、食べず、眠らずに一定の動きをするようになる。新しい力を得た彼らは月を回転させて遊ぶことも太陽をおもちゃにすることもある。 これでやっとオーバーロードが地球に来た目的が達成される。彼らが地球に来たのは自らの自由意思ではなくて、その上にいるオーバーマインドの指示だった。オーバーロードはオーバーマインドの単なる手足に過ぎず、逆らうことはできない。オーバーマインドは宇宙全体から超物理的力(神秘的とか、心霊的とか)をもつ種族がいる星を観察し、可能性があればオーバーロードを派遣し戦争や環境破壊などで自滅しないように、順調に超進化するように、栽培、庇護、観察させ、もしうまく超進化することができれば、そのときにはその星やその種族を吸収する。そして今、新しい段階に達した人類もオーバーマインドに吸収されていく。 最後に、地球の黄金時代にただ一人、オーバーロードの宇宙船で40光年先にある星に密航した若者がいる。彼が地球に帰還してからオーバーロードの秘密も説き明かされる。 人間にとってオーバーロードの姿が恐怖と邪悪の象徴(悪魔)とされるのは、有史以前に彼らとの忌まわしい出会いがあったのではなく、地球人類が終焉のときに居合わせた彼らのことを「過去の記憶ではなく未来の記憶」として持っていたのだと。人間にとっての予兆を記憶として持っていたのだと。この解き明かしはゾクゾクしました。 そして、この若者は最後の人間として、地球の最期を見届けるんですが、このシーンは映像で見たいところです。新しい子どもたちだったものは物質ではなくなりオーバーマインドの一部となっていくと同時に、地球も溶解して最後にエネルギーを一挙に吐き出して消滅する。大きな火柱が立ち、嵐も地震もオーロラも見える。マーベル映画で「ハルマゲドン」としてよくやってるような気もしますが。 最後は、オーバーロード目線です。地球を去りまた新たな使命のために遠くの星をめざしているオーバーロードの姿と心情が語られています。 構想が壮大で、久しぶりにこんな大きな小説を読んだなあという気がします。現在の宇宙物理学では確認することはできないけれど、「物質」としての性質を持つ「ダークマター」と、「物質」ではないけれど「ある」と措定しなければつじつまのあわない「ダークエネルギー」は、この小説の中の「物理学」のルールに縛られている「オーバーロード」と、「超物理学的」で宇宙に遍在し、最終的に吸収する「オーバーマインド」に相当するんじゃないかしらと想像したりもしました。 登場人物造形とか語り方とかでは物足りないと思う方もいるかもしれませんが、文体よりもプロットの面白さに先に惹かれる方なので、いやーめっちゃ面白かったです。皆さんはすでにお読みだと思いますが、また想い出してみてください。 まだしっかり理解できていなくて、うまくまとめられませんでした。SIMAKUMAさん、おあとをよろしくお願いします。(E・DEGUTI・2021・01・23)追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.09.02

コメント(0)

-

アミール・”クエストラヴ”・トンプソン『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』シネリーブル神戸no113

アミール・”クエストラヴ”・トンプソン『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』シネリーブル神戸 2021年8月最後の月曜日でした。神戸のシネ・リーブルでは、月曜日が老人デイで料金が格安です。まあ、普段でも老人は一般の方に比べると安いのですが、月曜日はもっと安くなります。そういうわけで二本立てをモクロンでやってきました。 1本目が『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』で、二本目に「ドライブ・マイ・カー」です。 先週も、同じことを考えていたのですが、「ドライブ・マイ・カー」を待つ人の多さに恐れをなして逃げかえりましたが、今日は最初から覚悟を決めて2本とも予約でやってきました。 で、予測は見事に外れました。お客さんが、ほぼ満席だったのは「サマー・オブ・ソウル」の方でした。この映画館は上映室が3つという、小さな「シネ・コン」で、席数が一番多い部屋で140席程度ではあるのですが、開始ぎりぎりの時間に部屋に入ってみると予約席の前後左(予約席は右端)に人が座っているのを見て、ちょっとビビりました。これは一体どういうことなのでしょうか。 で、落ちつかないまま映画が始まって驚きました。いきなり19歳のスティービー・ワンダー(彼くらいはぼくでも知っています)が歌いながら「躍動」していて、とどのつまりはドラムスまで披露するのです。もう、このシーンで鷲づかみでした。 1969年といえば50年前です。あの「ウッドストック」伝説が生まれた年です。その同じ年の、同じ8月、ニューヨークのハーレム地区の公園で、入場料は無料で、警備はブラックパンサー、なんと30万人を集めた「ハーレム・カルチャラル・フェスティバル」というコンサートがあって、そのフィルムが初めてドキュメンタリー映画となって今ここにあるというわけです。 ぼくは、「ブラック・ウッドストック」伝説の始まりに立ち会っているかのような感動を素直に感じました。 最初に書きましたが19歳のスティービー・ワンダー、見違えるばかりに若いB・B・キングのギター、ザ・エドウィン・ホーキンス・シンガーズの「Oh Happy Day」、The 5th Dimension「Aquarius / Let the Sunshine In」、次から次へ、ようやく、日の目を見たフィルムで音楽がさく裂していくのでした。「月に行く金があるなら貧乏人を救え!」 そんなふうに叫ぶミュージシャンを見ながら、その当時、15歳、中学校3年生で、「人類が最初の一歩」を下したことに感動していた50年前の自分の姿が浮かんできたり、The 5th Dimensionの「Aquarius輝く星座」に受験生だったころの深夜放送がよみがえったりするのでした。 しかし、圧巻はニーナ・シモン『To Be Young, Gifted and Black』でした。「誇り高いブラックになる準備はできているか?!」 と美しく激しい声で何度も何度も聴衆に呼びかける姿は忘れられないでしょね。マルコムXが1965年、1968年にはマーチン・ルーサー・キング牧師が暗殺され、たとえば、このフィルムが50年間日の目を見なかったアメリカ社会の、「本当の姿」を伝えるドキュメンタリー映画だと思いました。 アメリカに生きる、いや世界中のBlackの「魂の叫び」を歌っていたのはニーナ・シモンだけではありませんでした。出演者のすべてが歌っていました。数万人の聴衆が歌っていました。木の上で踊っている人も、舞台にしがみついている若者もいました。 映画から響いてくる「魂の叫び」の永遠性を、50年たった今、発見されたフィルムを見ている、当時の出演者の一人の「涙」に静かに語らせたラストシーンは、今のボクに強く迫ってくるものでした。 まあ、ネタばれ的に言えば、本当のラストシーンは思わず笑えるように作られています。そのあたりは映画をご覧くださいね。 半世紀の間、日の目を見なかったフィルムに、躍動しながらも、静かに歴史を振りかえるドキュメンタリーとして「光」を当てたアミール・“クエストラブ”・トンプソンに拍手!でした。 見終わって、この映画が満席に近い状態だったことに納得しました。いやはや、「情報」の伝わるのは早いですね。皆さんよくご存じなのでした。監督:アミール・“クエストラブ”・トンプソン出演:スティーヴィー・ワンダー/B.B.キング/フィフス・ディメンション/ステイプル・シンガーズ/マヘリア・ジャクソン/ハービー・マン/デイヴィッド・ラフィン/グラディス・ナイト&ザ・ピップス/スライ&ザ・ファミリー・ストーン/モンゴ・サンタマリア/ソニー・シャーロック/アビー・リンカーン/マックス・ローチ/ヒュー・マセケラ/ニーナ・シモン/ザ・エドウィン・ホーキンス・シンガーズほか原題「Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)」2021年 ・118分・アメリカ )2021・08・30‐no81シネリーブル神戸no113

2021.09.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…

- (2025-11-29 00:36:41)

-

-

-

- 読書備忘録

- 死んだ山田と教室 金子 玲介

- (2025-11-27 17:02:34)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- お絵描き成長記録 DAY3

- (2025-11-22 19:22:48)

-