2021年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

バリー・レビンソン「バンディッツ」こたつシネマ

バリー・レビンソン「バンディッツ」こたつシネマ 映画.com 「ああ、ブルース・ウィリスか?」 まあ、そんな気分で見始めましたが、欲求不満の塊のような女性ケイト(ケイト・ブランシェット)のハチャメチャなファースト・シーンに引き込まれて、お終いまでテレビの前を離れられないことになってしまいました。 最後のパターンが、見ている人の意表を突くように、徹底的に仕込んでいるところが映画というか、エンタメとしてエライ!と感心しました。 ラスト・シーンを見終えてジョージ・ロイ・ヒルという、今は亡き名監督の傑作「スティング」を思い出しました。 あの映画には女性は登場しなかったような記憶がありますが、この映画ではなかなかいい感じに「ぶっ飛んでいる」女性ケイトと、脱獄囚で銀行強盗のジョー(ブルース・ウィリス)、テリー(ビリー・ボブ・ソーントン)の二人組との三角関係が大事なプロットになっています。 もっとも、そこのところあたりはシマクマ君には「めんどくさいなあ」であって、見張り役のハーヴィー(トロイ・ギャリティ)の、ピンク色の女性を追っかけるこだわりも「フーン???」だったのですが、やたらに派手な結末で全員集合しているところは拍手喝采でした。 所謂「アメリカン・ニューシネマ」のイイトコ取りのような作品でしたが、それが、かえって楽しい趣向を感じさせてた作品でした。ブルース・ウィルスが雰囲気だけはまき散らしてましたが、暴れなかったのがぼくにはよかったですね。 まあ、やっぱりケイト・ブランシェットに拍手でした。いや、ほんと、ご苦労様でしたという感じです。監督 バリー・レビンソン脚本 ハーレイ・ペイトン撮影 ダンテ・スピノッティ音楽 クリストファー・ヤングキャストブルース・ウィリス(ジョー・ブレーク)ビリー・ボブ・ソーントン(テリー・コリンズ)ケイト・ブランシェット(ケイト・ウィーラー)トロイ・ギャリティ(ハーヴィー・ポラード)2001年・124分・アメリカ原題「Bandits」2021・12・25・こたつシネマ

2021.12.31

コメント(0)

-

週刊マンガ便 藤本タツキ「ルックバック」(小学館)

週刊マンガ便 藤本タツキ「ルックバック」(小学館) 2021年の12月、今年最後の「マンガ便」で届きました。藤本タツキさんの「ルックバック」(小学館)という読み切りマンガでした。 小学校の教室に「マンガ」の上手な藤野さんという少女がいて、結構人気者です。学年新聞に4コマ漫画を描いています。その新聞に京本さんという、不登校の同級生が4コマ漫画を掲載しはじめます。 そこから藤野さんと京本さんの出会いと別れが描かれているマンガです。ネットに掲載されたマンガで、若い人たちのこころをつかんだのでしょう、アクセス数が桁外れで、単行本化されたようです。 読み終えて、ぼくが気になったのは、マンガの本筋とたぶん、関係ないと思いますが、藤野さんの名前は歩さんですが、京本さんの名前は、最後まで分からないことでした。二人は共作の中学生マンガ家として「藤野キョウ」を名乗りますが、京本さんの名前はありません。なぜ、藤本タツキさんは京本さんに名前を付けなかったのでしょう。 もう一つ印象に残ったことは後ろ姿の絵です。作品名が「ルックバック」だから、この作品では繰り返し部屋で机に向かってマンガを書いている少女の後ろ姿が描かれていることが気にかかりました。 窓の外の風景から、そのほとんどが藤野さんの後ろ姿だということがわかるのですが、102ページの姿だけは京本さんです。藤野さんの部屋は椅子付きの学習机で、京本さんの部屋は座り机なので、ぼくにも違いがわかります。 で、表紙に書かれている後ろ姿は誰なのでしょう。椅子に座っている様子から藤野さんのようなのですが、パーカーの後ろ姿は京本さんに見えるのです。この後ろ姿が「藤尾キョウ」さんということでしょうか? 年齢のせいなのかもしれませんが、この作品に、若い人たちがひきつけられる理由がよく分かっていません。お読みになればわかりますが、この作品の中で二人のマンガ少女にやってくるのは、かなり悲劇的な結末です。 ただ、ぼくにとって困ったことは、その悲劇を描くことで藤本タツキさんが「何を言いたいのか」ということが釈然としないことなのです。「やっぱり年のせいなのかな」と思わないでもないのですが、読み終えて表紙を見直すと、やはり、ちょっと胸を衝かれるわけで、なんだかもやもやするのが困ったものです。

2021.12.30

コメント(2)

-

週刊 読書案内 田中優子「江戸から見ると(1)」(青土社)

田中優子「江戸から見ると(1)」(青土社) 2014年から2021年まで、法政大学で東京六大学初の女性総長を務めた田中優子さんのコラム集です。「江戸から見ると(2)」(青土社)は2020年の12月だったかに、このブログですでに案内しましたが、今回は読む順番が逆になった「江戸から見ると(1)」(青土社)の案内です。 法政大学は、いわゆるマンモス大学というイメージですが、総長であった田中さんは、このコラムで、社会で働く卒業生や大学の教員との出会いで考えたことを紹介したり、時には今読むべき書物を案内したりの工夫で書いておられます。 まあ、どうしても、総長さんの「力み」のようなものを感じさせるところが残念ですが、たとえば石牟礼道子の仕事に触れた「もう一度苦海浄土」と題されたこんな文章は、同世代の感じが強く伝わってきて好感を持ちました。 もう一度「苦海浄土」 (前半 略)「苦海浄土 全三部」のあとがきで石牟礼道子さんは、「当時の右とか左とかいうイデオロギーではなくて・・・・義によって、書いたのです」と語っている。父親から「昔ならお前のやっていることは、獄門、さらし首だぞ」といわれ「覚悟はあります」と答えたという。まるで江戸時代、一揆に出る前の父この会話のようではないか。石牟礼さんは全集のあとがきで、「私が描きたかったのは、海浜の民の生き方の純度と馥郁たる魂の香りである」と書いた。私が大学一年生のときに、「苦海浄土」と出会い、「世の中にこういう文学があったのか」と衝撃を受けた。1970年、刊行の一年後である。水俣の話し言葉の芳醇、広大な海と空のあいだに船を浮かべ、魚を取って生きる漁民たちの命の豊かさと、水俣病の詳細な病態記録とが、天国と地獄のように乖離していた。生身の人間のぬくもりと魂が、容赦のない巨大な刃物で断ち切られていくさまは、いわば作品そのものが日本の近代とりわけ戦後社会の、生々しい描写である。高度経済成長期に育った私はそのただ中にいた。胎児性水俣病患者んは、おおよそ私の世代なのである。人ごととは思えなかった。 「苦海浄土」は三・一一のあとにも読み直すべき作品だったが、沖縄の辺野古移設、相模原市の障害者施設での殺人事件、格差の広がりなど、軍事と経済効率が大手を振って人の命を踏み台にしていく今もまた、読み継がれねばならない。水俣病公式確認から六〇年の今年、私はもう一度江戸から、読み直してみようと思う。(16・9・21 P146~P147) 田中さんがこのコラムを書かれて5年たっています。今年、彼女は総長職を退任されたようですが、「苦海浄土」は読まれたのでしょうか? 「全三部、新しい年の始めに読み直してみようか」と、ぼくは思っています。追記2022・07・09 原一雄監督の「水俣曼荼羅」というドキュメンタリー映画を見ました。6時間を超える長い作品でしたが、飽きることがない傑作でした。様々なことを思い出したり、考えたりしましたが、思い出したことの一つに田中優子さんのこの発言がありました。 そうなんです、田中さんのその後はともかくも、「全三部、そろそろ、覚悟を決めて、読み直してみようか」ということですね。

2021.12.29

コメント(0)

-

ハッサン・ファジリ「ミッドナイト・トラベラー」・元町映画館no102

ハッサン・ファジリ「ミッドナイト・トラベラー」・元町映画館 予告編で興味を持ちました。チラシではアフガニスタンからヨーロッパ、ドイツを目指す難民家族がスマートフォンで自らの旅路を撮影したドキュメンタリー ということでした。 「アフガニスタン」、「難民」、「スマートフォン撮影」のどれもが気になりました。 この映画の監督であるハッサン・ファジリが、タリバンの指導者を撮った映画のせいで、死刑宣告され、自宅が危険だということで、隣国のタジキスタンに、娘二人と妻の4人で逃げてきて暮らしているシーンから始まりました。映画は「ミッドナイト・トラベラー」です。 ファミリー・フィルムとでもいうのでしょうか。ぼくの所へも家族の様々なビデオ映像が、ゆかいな仲間から送られてきます。運動会とか、お誕生日とか、お出かけの様子とか、パパが撮ったものもあれば、チビラ君たちが撮ったり、ママが撮ったりしたものもあります。笑顔もあれば、泣き顔もあるし、一緒に暮らしている猫や犬の様子も映っています。10秒くらいなものから3分、4分の長いものもあります。ジジとババは「愉快な仲間」の穏やかな暮らしを思い浮かべて喜ぶわけです。 この映画は、どこかにそういうニュアンスを漂わせている ところがすごいと思いました。 ファジリさん一家の5600キロに及ぶ命がけの旅は、我が家に送られてくる「おバカ」ビデオが映し出す生活とは、もちろん、隔絶しています。にもかかわらずフィルムのなかのナルギスちゃんとザフラちゃんの姉妹の笑顔や泣き顔はチビラ君たちの表情と同じで、「この映像は、命がけの旅という、極限状況を映した・・・」 とでもいう、「構え」のようなもの解きほぐすような、素直で当たり前の子供たちの表情 です。 この映画のすばらしさの一つは、間違いなくそこに映しだされている子供たちが必死で生きている世界が生き生きとしている! ことだと思いました。 もちろん、現代社会の実相を伝えるドキュメンタリーとしての臨場感や、ジャーナルな関心を掻き立てるリアリティは並みのドキュメンタリーではありません。 ただ、多くのレビューがそのことに言及しているので、ぼくには何も言うことはありません。 しかし、銃の標的になったり、ヘイトの嵐に晒されたり、ノミだらけの宿舎で発疹だらけになったりする信じられないような日常のなかで、たしかに「生きている」二人の少女! の、ある場面では名優であり、ある場面ではカメラマンである様子が、見せかけの平和のなかで、絶望的な安逸を貪っている老人に「希望」を感じさせてくれたことが忘れられない映画になりそうです。 ナルギス・ファジリとザフラ・ファジリという二人の少女に拍手! 2年を超える流浪の旅のなかで、子供を励ます「母」であり、夫をしかりつける「妻」であり、勇猛果敢な「女」であったファティマ・フサイニに拍手! 行方の分からない旅の途上で、映画を撮る意味を問い続けた監督、ハッサン・ファジリに拍手! ただ、ただ、この一家のみんなが2022年という新しい年を無事に迎えられることを心から祈りたくなる作品でした。監督 ハッサン・ファジリ脚本 エムリー・マフダビアン撮影 ナルギス・ファジリ ザフラ・ファジリ ファティマ・フサイニ ハッサン・ファジリ編集 エムリー・マフダビアン音楽 グレッチェン・ジュードキャストナルギス・ファジリ(長女)ザフラ・ファジリ(次女)ファティマ・フサイニ(母・妻)ハッサン・ファジリ(父・夫)2019年・87分・アメリカ・カタール・カナダ・イギリス合作原題「Midnight Traveler」2021・12・22‐no136・元町映画館no102

2021.12.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 松村圭一郎「うしろめたさの人類学」(ミシマ社)

松村圭一郎「うしろめたさの人類学」(ミシマ社) 最近、いや、まあ最近とも言えないのかもしれません、何しろ今日の、この本は2017年初版だから、5年も前の本です。 が、まあ、なんとなく手に取る人文科学関連の「素人向け(?)」の入門書(?)に、「ためらい」とか「その日暮らしの」とかの枕詞がつけられて本屋さんに並べられているのが増えたような気がします。 後ろに続くのが「社会学」とか「倫理学」とか、「普通に暮らす」人にはとおい名詞なので、そういう、なんとなく「やわらかい」工夫がいるのでしょうが、何となく「売らんかな」を感じて、ちょっとウザイですね。 そういう勝手な偏見を持っているのですが、本書が「構築人類学入門」という書名であれば、手にとったはずはないわけで、やっぱり「うしろめたさ」は必要なのかもしれません。 著者は、もちろん、文化人類学の学者さんで、フィールドはエチオピアだそうです。ぼくは1964年の東京オリンピックでシューズを履いて優勝したアベベ・ビキラというマラソン選手しか知りません。 内容は「ミシマ社」という、取次を通さずに本を売ろうと奮闘している出版社の「みんなのミシママガジン」というウェブ・マガジンに2009年から2013年に連載した「〈構築〉人類学入門」というエッセイの書籍化であるそうです。 「構築人類学」については本書にこんな解説が載っています。 構築主義という考え方がある。何事も最初から本質的な性質を備えているわけではなく、様々な作用のなかでそう構築されてきた、と考える視点だ。よくあげられる例は、「ジェンダー」だろう。男性は生まれた時から「男らしさ」を持っているわけではない。社会の制度や習慣によって「男らしさ」を身につけてきた。だから「男らしさ」は社会的に構築されてきた。そう考える。(P15) 「ジェンダーだろう」と、まあ、当然の用語として使っておられますが、ぼくは「ジェンダー」という用語が、実はよく分かっていなません。「用語の構築性から説明しろよ」と云いたいところだが、ここでは「男らしさ」とか「女らしさ」と呼ばれる性別に対する社会的な「共通認識」について、その内容は「歴史的」・「社会的」につくりだされたものだ、くらいの理解でいいのでしょうね。フーコーの権力論とか、柄谷行人の近代文学論とかが思い浮かびますが、ここでは直接関係はなさそうです。 で、本論はというと、現実の現象として「構築的」に表れている「貧困」であるとか「格差」に対する眼差しについてなのですが、こんな例が挙げられていました。 数年前に大阪の地下鉄の駅で見かけた小柄な老婆の姿が目に焼き付いている。きちんと身だしなみを整えたその女性は、にぎやかな人並みに背を向け、小さな布の上で、ひとり壁に向かって正座したまま、じっとしていた。あの女性が社会から孤立しているのは、たぶん彼女だけの選択の結果ではない。私も含め、彼女の姿を視線の隅でとらえながらも、「関わらない」という選択をした多くの人びとが、おそらくは、その現実を一緒になってつくりだしている。(P14) 「関わらないこと」が「ふつう」であるという、我々の社会の「構築性」ということに気づけない、気づかないということついて、「関わらないという選択をした多くの人びとが、おそらくは、その現実を一緒になってつくりだしている。」という発言に現れているのですが、じゃあ、それに気づくにはということで、エチオピアが出てきて、これが結構面白いのですね。 こうやって、ウダウダ写していて、小説家の保坂和志とかが、文学の「面白さ」に対して、たとえば「読書実録」でやろうとしていることとつながっているのかなあとか思うのですが、そんなことを急に言われても、読んでる人は困るでしょうから、本書に戻ります。 で、とりあえず著者の「主張」らしきことをまとめると、気づいたときの態度としての「うしろめたさ」が出てくるんですね。 ぼくらは「これが正しいのだ!」とか、「こうしないとだめだ!」なんて真顔で正論を言われても、それを素直に受け入れることができない。でも、目の前で圧倒的な格差や不均衡を見せつけられると、誰もが何かしなければ、という気持ちになる。バランスを回復したくなる。 震災後、冷たい雨のなか、がれきを拾い集める人たちの姿をテレビで見て、快適な部屋でなにもしていない自分にうしろめたさを感じ、被災地に義援金を送った、という人もいるだろう。国会前でデモが続いているとき、若者が自分の言葉で政治について語る姿を見て、自分はなにをやっているんだ、と反省を迫られた人もいるだろう(わたしです)。こうして、倫理性は「うしろめたさ」を介して感染していく。目を背けていた現実への認識を揺さぶられることで、心と身体に刻まれる公平さへの希求が、いろんな場所で次々と起動しはじめる。 エチオピアの物乞いの老婆が通行人に「ほれっ」と腕を突き出すように、それまで覆い隠されていた不均衡を目の当たりにすると、ぼくらのなかで、何かが変わる。その変化が世界を動かしていく。(P174~P175) 理不尽なのが構築性なのか、構築性の結果が理不尽なのか、ともかくも、目の前にある社会を見る時に、「関係ない」じゃなくて、「何とか関係を持つ」ための武器として、「うしろめたさ」があるかもしれませんよということですね。 そう見えたから何が起こるのか、それは一概に言えませんが、「関係あるんじゃないか」というふうに見えれば、少なくとも、見えた本人の主体は揺さぶられるわけで、まずは、それが大事なんじゃないか、そういう主張だったと、ぼくは読みました。 この次に何を言い出すのか、ちょっと気になる本でしたが、きっともう出ているんでしょうね。

2021.12.27

コメント(0)

-

マーティン・ブレスト「セント・オブ・ウーマン 夢の香り」こたつシネマ

マーティン・ブレスト「セント・オブ・ウーマン 夢の香り」こたつシネマ 映画.com ここのところ、といっても、この二日ですが、TVの洋画劇場を続けてみました。今日見たのは、アル・パチーノが1992年のアカデミー賞で、主演男優賞をとった「セント・オブ・ウーマン」という作品でした。 アル・パチーノは、もう40年以上も前のことですが、ジーン・ハックマンとさすらった「スケアクロウ」、アブナイ刑事の「セルピコ」、テレビスターまがいの銀行強盗「狼たちの午後」、そしてやくざの跡取り「ゴッド・ファーザー」まで、まだまだありますといいたい印象的な作品で、ぼくの中では絶対的な贔屓役者の一人です。 もっとも90年以降は、映画を見なかったのでこの映画のことは全く知りませんでした。今日見たのは1992年の作品で、題名は番組が終わって確認しないとわかりませんでした。 目が見えないからでしょうか、生きていることの喜びを失っている元軍人と、ひょんなことから生きていくことのへの期待を失いそうになっている、絵に書いたような「好青年(?)」の出会いが、自殺用のコルト・ガバメントを巡って繰り広げられていました。 Wikipedia 瞳を動かさないアル・パチーノが、軍用ピストルを組み立てていく様子を青年が見つめるシーンに見入りながら、映画館に行かなかった30年を考えてしまいました。 おそらく有名な映画なので筋は追いませんが、ドナ(ガブリエル・アンウォー)という女性とタンゴを踊るシーンとか、ランボルギーニというのでしょうか、真っ赤なスポーツカーを走らせるシーン、最後に姪の家に帰ってきて、小さな二人の子供に声をかけるアル・パチーノの後ろ姿、それぞれのシーンが、なんというか、「生きる歓び」を掻き立てるような作品でした。 原作は小説があるようですが、監督が「ビバリーヒルズ・コップ」のマーティン・ブレスト、脚本が「カッコーの巣の上で」の脚本家ボー・ゴールドマンだそうで、まあ、面白いはずですよね。 それにしても、円熟を感じさせるアル・パチーノの演技には拍手!拍手!でした。監督 マーティン・ブレスト脚本 ボー・ゴールドマン撮影 ドナルド・E・ソーリン美術 アンジェロ・グラハム衣装 オード・ブロンソン=ハワード編集 ウィリアム・スタインカンプ マイケル・トロニック音楽 トーマス・ニューマンキャストフランク・スレード中佐(アル・パチーノ)チャーリー・シムズ(クリス・オドネル)トラスク校長(ジェームズ・レブホーン)ドナ(ガブリエル・アンウォー)1992年・157分・PG12・アメリカ原題「Scent of a Woman」2021・12・25・こたつシネマ

2021.12.26

コメント(0)

-

バフティヤル・フドイナザーロフ「海を待ちながら」元町映画館no101

バフティヤル・フドイナザーロフ「海を待ちながら」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」のチラシを見ていて、この映画は見たいと思った映画がこの日に見たこの作品です。 とりあえず、上のポスターを見てください。文字の背景は空なのです。で、下半分にラクダの行列が写っていて、その左に青い船体の船があります。なんか変でしょう。 題名は「海を待ちながら」でした。監督はバフティヤル・フドイナザーロフという人のようです。 上の写真の青い船は漁船でした。で、この船の船長がマラットという、ちょっと渋めの男前で、いい男なのですが、その日、彼は船に恋人を乗せて漁に出ます。 「これって、どこ?」 この映画祭で上映される映画の地域に海ってありますか?海のシーンとか見せられて悩むと思いませんか?まあ、そんなふうにポカンとしていると、ちょっと特撮まるわかりの嵐がやってきて、画面が変わると刑務所から出てきて、列車に乗っているマラットが姉とそっくりに成長した、恋人の妹と再会するのシーンなのです。それが映画の始まりでした。 乗組員を、まあ、恋人も含めて、見捨てて、ただ一人生き残ったという罪で服役していた船長のマラットが、刑務所に入っていたのがどのくらいなのかは、定かではありません。ただ、最初のシーンで子供だった恋人の妹が、大人になるまでの期間であること、その間に、海だったはずの場所に町ができて、列車が走っているというふうに世界そのものが変わってしまっているということが明らかになっていくだけです。 で、彼の船は町はずれの砂漠の中に、要するに海が消えてしまった元水底だったところに鎮座しているというわけです。 そこから彼は、見ていて「あっちの方」なのか「こっちの方」なのかわからない、海があるらしいところまで、船を引っ張り始めるのです。実際に一人の力で、砂漠の上をです。 ここまでで十分ですね。いろんな解釈が成り立つのでしょうが、地面に鉄製の杭を打ち込んで、ロープをつなぎ、甲板に供えた滑車(?)を、一人の力で回して、文字どうり10センチづつ船を動かします。向うに何も生えていない丘陵が見えますが、船は石ころだらけの砂漠の上です。ジワッと動き始めますが、再び杭を打ち直し、甲板に戻ってロープを巻き取ります。 やがて、ポスターにあるラクダが引くシーンとか、トレラーがやってきて動かそうとするシーンとかが出てきますが、ともかくも男が全身で滑車を回し始めるこのシーンがすべてでした。 実際にアラル海が、この半世紀で10分の1になったという事実を踏まえているそうですが、ポスターのシーンのすばらしさは、そういうことと関係がないように思いました。 だって、アラル海ってどこに、どんなふうにあるのかも知らないし、船からのシーンのどこにも海なんて見えないんですから。 2015年に50歳で亡くなったバフティヤル・フドイナザーロフという監督の遺作だそうです。このシーンを撮ったフドイナザーロフに拍手!です。それから、一人で船を動かす、なかなか渋い男前、マラット船長(エゴール・ベロエフ)にも拍手! 男前に拍手するのは久しぶりです(笑)。老人ボケのせいでしょうか、見て10日ほどなのですが、この映画の結末が全く浮かんでこないのは困ったものです。監督 バフティヤル・フドイナザーロフ脚本 セルゲイ・アシケナージキャストエゴール・ベロエフアナスタシア ・ミクリチナデトレフ・ブック2012年・110分・カラーロシア・ベルギー・フランス・カザフスタン・ドイツ・タジキスタン合作原題「Waiting for the Sea」2021・12・06‐no124・元町映画館no101

2021.12.25

コメント(0)

-

サリー・コックソン「ジェーン・エア」KAVC

ナショナルシアター・ライブ サリー・コックソン「ジェーン・エア」KAVC シャーロット・ブロンテの原作がどんなお話だったのか、はるかな記憶のかなたに埋没していて、思い出せませんが、まあ、何とかなるだろうと思ってやってきたアートヴィレッジでしたが、話の筋は舞台が始まって、案外、すぐに思い出しました。 2015年の舞台の中継です。演出はサリー・コックソンという女性で、演目は「ジェーン・エア」です。 舞台にはジャングルジムのような大きなセットがあります。梯子でよじ登るか遠回りする坂道で登らないと上に行けない空間設定で距離とか高さを表現しているようです。 そのセットもそうですが、生まれてきた赤ん坊の表現の仕方から、旅に出て馬車で移動する演技、数人(女性4人、男性2人)の出演者による複数の人物の造形、挿入される歌声まで演劇学校の卒業公演のようなというか、あんまり見たことはありませんが、新劇ふうで、若い人という印象でした。 舞台でできる「演劇的表現」を総復習しているニュアンスの構成は、子供のための演劇入門という感じすが、そこはやはり、演目が「ジェーン・エア」ですから、クライマックスは泣かせました。 ジェーンの出生から、成長、ローウッド学院での生活、家庭教師という職業、ロチェスターとの出会いと別れ、そして再会と結婚までの長丁場です。まさに、19世紀イギリスの闘う女性の半生ですね。劇中の名セリフは、おそらく小説からそのまま採られたものでしょう、実に感動的です。 マア、そういう訳で、久しぶりに「ジェーン・エア」を読み直した気分でしたが、それにしても、すごい話ですね。いやはや。とはいうものの、もう一度読み直そうとは思いませんでしたね(笑)。 演出のサリー・コックソンさん、いろいろ工夫を重ねながら、結果、案外「古典」的な舞台に落ち着かせたところに拍手!でした。演出 サリー・コックソン トム・モリス原作 シャーロット・ブロンテキャストマデリン・ウォーラル(ジェーン・エア)ローラ・エルフィンス(ヘレンほか)クレイグ・エドワーズ(ロチェスターほか)2015年・210分・G・イギリス原題:National Theatre Live「Jane Eyre」2021・12・20‐no134・KAVC

2021.12.24

コメント(0)

-

ジョン・シャインフェルド「チェイシング トレイン」シネ・リーブル神戸

ジョン・シャインフェルド「チェイシング トレイン」シネ・リーブル神戸 「ジャズ史上最大のカリスマ」ジョン・コルトレーンの生誕95周年だそうで、彼の誕生から、死までを追ったドキュメンタリーでした。「95周年って、記念するんですかね?」 とか思いましたが、手際よくまとめられた「ジョン・コルトレーン小伝」という感じで、挿入される音楽がBGMふうに扱つかわれている感じが物足りませんでしたが、勉強になりました。 とは言いながら、一番驚いたことは、いかにもアホな話なのですが、コルトレーンは1967年に亡くなっていたということに初めて気づいたことでした。 モダン・ジャズなんて聞いたこともない田舎者が20歳で神戸にやってきて、ステレオの装置を手に入れ、最初に買ったLPレコードの1枚が「ジャイアント・ステップス」だったことをよく覚えています。ちなみに、もう一枚は、ボブ・ディランの二枚組、発売されたばかりの「偉大なる復活」でした。 ジャズとは喫茶店で出会いました。三宮の生田筋にあった「ピサ」とか、よく覚えていないのですが「さりげなく」とか「木馬」とかいうお店があったと思います。西宮の北口に「デュオ」という喫茶店もあって、ずっと後のことですが、村上春樹を読んでいて、この名前と出会って、「おおー!」 と、一瞬、盛り上がりましたが、東京の新宿だかにある、同じ名前のお店の話で、「なんだ、ちがうのか。」 でした(笑)。 その当時、ジャズ喫茶というのは一人でウロウロするタイプの少年(?)には、なかなか居心地のいい場所だったのですね。 学校にフィットしないまま、名画座とジャズ喫茶を居場所にして暮らしていた記憶ですが、その頃「コルトレーンがいいな!」 って思っていたようです。 でも、その当時、彼が、すでにこの世の人ではないということには気付いていなかったことに、映画を見ながら気付いて愕然としました。 その後、映画にも出てきましたが、アリス・コルトレーンがピアノを弾いている、フリー・ジャズそのものというLPを、買ったか借りたかして聴いたときに、「ああ、コルトレーンは死んだんだな。」 って思ったことは憶えていますが、それは、その頃の5年くらい後の記憶なのです。なんのことはない、その音楽に入れ込み始めた初めっからコルトレーンはこの世にいなかったんです。一体、何を考えて入れ込んでいたんでしょうね。まあ、そういうことを、次々と思い出させる映画でした。 一方で、年を取ったソニー・ロリンズとか、カルロス・サンタナが出てきて、いろいろ嬉しかったのですが、大統領だったビル・クリントンが出て来たときにはのけぞりそうになりました。 それでもやっぱり、映像のなかのジョン・コルトレーンには拍手!でした。こういうモノクロのポスターを天上に貼っった部屋に住んで、「マイ・フェイヴァリット・シングス」を、フリージャズめかして鼻歌で歌いながら、学校にも行かず、映画館に毎日通っていた日々があったことは、今や、自分だけの記憶ですね。ホント、あの頃、何がしたかったんでしょう? まあ、今と、ちょっと似ているような気もしますが(笑)。監督 ジョン・シャインフェルド脚本 ジョン・シャインフェルド撮影 スタン・テイラー編集 ピーター・S・リンチ2世音楽 ジョン・コルトレーンキャストジョン・コルトレーンソニー・ロリンズマッコイ・タイナーウェイン・ショーターベニー・ゴルソンジミー・ヒースレジー・ワークマンウィントン・マルサリスカマシ・ワシントンカルロス・サンタナコモンジョン・デンスモアビル・クリントン藤岡靖洋デンゼル・ワシントン(ジョン・コルトレーンの声)2016年・99分・G・アメリカ原題「Chasing Trane」 The John Coltrane Documentaryシネ・リーブル神戸no129

2021.12.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 幸田文「みそっかす」(岩波文庫)

週刊 読書案内 幸田文「みそっかす」(岩波文庫) はじまり 明治三十七年九月一日。暴風雨(あらし)のさなかに私が生まれたという。命名の書には忠文とだけ。第一子は母体を離れぬうちに空しくなったが、これは男子であったそうな。位牌には夢幻童子とあった。第二子は女、歌という。父は三子に男を欲していたという。そこへ私が出て来たのである。(P9) 先日、順番が回ってきた「100days100bookcovers」で幸田文の「おとうと」(新潮文庫)を紹介しようと引っ張り出すと、書棚の隣に並んで立っていたこの文庫が一緒に出てきました。やたらとタバコをふかす部屋の本たちの悲惨は、今更いうまでもないことなのですが、「おとうと」と肩を並べていた三冊の本が一緒に引き出されて来たのでした。 貼りつき合っていたのは新潮文庫版の「おとうと」、「父・こんなこと」、そして、この、岩波文庫「みそっかす」でした。要するに長年の煙草のヤニに貼り付けられて、さわられもせずに立たされていた薄汚れた三冊なのですが、久々に人の手に触れて、「我も我も」と日の目を求めて出てきたというわけです。なんだか「あわれ」を感じ、とりあえずティッシュで拭い、開いて読み始めました。 出版の記録は1951年となっていますが、昭和24年、1949年に書かれた作品です。幸田文が「文章家(?)」になった、最初期の作品の一つで、彼女の出生から小学校の卒業までの生活を綴った随筆ということになっていますが、「自伝小説」 というほうがいいかもしれません。 上の引用は作品の冒頭ですが、こんな記述が続きます。 恵まれた子を喜ばぬということはもちろんあり得ないけれど、男子を待ち望んだ心には当て外れの淋しさがあったのだろう。産褥の枕もとから立ちあがる父と入れかわりに、葛湯をすすめに行った下婢おもとは、母がほろほろと涙を流しているのを見、「女だって好い児になれ、女だって好い児になれ」と繰り返しているのを聞いたという。お産につかれて敏感になった女心が、すぐに父の張り合いない淋しさを映して、続けて女の子を二人生んだという理由のない間のわるさに涙したものであろうか、あわれに思いやられる。(P9~P10) 生まれてきた女の子が幸田文自身なのですが、これが幸田文! とでもいうべき筆運びだと思いました。描写の対象との距離の取り方が絶妙で見事なものです。 ついでなので、最後の「卒業」の章を写してみます。 卒業 上の学校へ行くものは級の三分の一に満たず、男生徒も半数はなかったのである。入学試験のための特別学習などということも、大したことはなかった。妙なことに卒業が間近くなると、男女生徒のいがみ合いをぱたっととまった。学業を続けるもの、家事にとどまるもの、働きに出るもの、めいめいそのもの同士が極々自然に少しずつ寄り合い、少しずつだんだんに話しあい、相通うものをほのかに感じつつ、なんとなく残り惜しみつつ、やがてさよならをいう卒業式になった。みんないい着物を着て来、おとなしくして騒がない。父兄も大勢来たが、私の父もははも来なかった。校長、村長の、訓辞・祝辞あたりから、みんなめそめそ泣きだし、男の子のないてるのもある。が、私はちっとも悲しくならない。泣かなくては悪いとおもったが泣けなかった。同し土地にこうして知りあって住んでいるものが、なんで別れなどということになるのだか、どうしてもわからなかった。小学六年間の友達が、その後三十年四十年と消息しあうということは、実際あまりない珍しい話なのである。現に私の経験は、百名に近い同級男女のうち大部分のものに、その後一度も相会わないのである。このままでいずれは知らず死んでいくのだろう。かりそめの別れは、ついの別れにつづく。大切な時に釘が一本脱けている私の根性というものは、しょうがないものである。(P205) 明治37年、1904年生まれの幸田文の小学校の卒業式といえば大正時代のことで、今から100年以上も前のことですが、小学校を出ると、もう、働きに出るというあたりが今とは全く違います。 戦後生まれのぼくたちの感覚では中学校までが義務教育ですから、この卒業式の感覚は昭和の子供たちにとっては中学校の卒業式の感覚に近いのですが、現代の二十代、三十代の方であれば、高校の卒業式といってもいいかもしれません。 この後、幸田文の小学校の卒業式の話は続きます。はたして文ちゃんは泣いたのでしょうか? というところで、紹介を終えようかとも思ったのですが、とりあえず、最後まで紹介します。 免状の授与になった。みんなが泣くのをやめて伸びあがった。私は総代になれなかった。が、それもさして気にはならず、なぜなら先生に帳面を見せてもらって、ほとんどの順位をずっとまえから知っていたので詰まらなかったのである。式は終わりに近く、卒業生は「仰げば尊し」をうたうのである。泣きぬれて歌えない子もいた。女生徒がそんな風なので、男性とは歌のテンポをおそろしく伸ばしはじめ、オルガンにははるかに外れて、まことにぶざまな合唱である。「身を立て名をあげ、やよ励めよ。」突如、私はどっと襲われた。身を立て!名をあげ!二宮尊徳だ、塙保己一だ、ああなんということだろう。どうして身を立てることなんて私にできるもんか。勤倹力行とか刻苦勉励とかなんていうのは私は大嫌いだった、窮屈で苦手だった。卒業式だというのに、まだ「身を立て名をあげ」の宿題がのこっているとは、どういうわけだろう、できるはずもないのに。それでは到底この学校へは二度と遊びには来られない、と思ってはじめて別離の感が身をつつみ、はげしく泣き、「いざさらば」と唱った。(昭和二十四年二月)(P205~P207) いかがでしょうか。自らの小学生時代の出来事を40年後に振り返っている文章ですから、当然、「事実そのまま」というわけにはいかないでしょうし、いくばくかの記憶捏造も加わっているに違いないわけですが、こうして書き写していて、面白くてしようがないような文章ですね。 最後の「どっと」来て、その後の内心に対する書き込みがあって、「はげしく泣く」結末までの「間」なんて、何とも言えないですね。 今、「自分」のことを書くにあたって、どうしてもゆずりたくないものが、確かにある幸田文の「根性」が躍如としていると思うのですが、いかがでしょう。 全編にみなぎるのは、その「こだわり」です。普通、そういう文章は読んでいて肩が凝りそうなのですが、凝らないのが彼女の文章の特徴です。 おそらく、対象を見る「視点の高さ(?)」にその秘密があるように思うのですが、「視点の高さってなんやねん?」には上手に答えられません。この作品は自分が相手ですが、自嘲でも、自負や気負いでもない位置から見ている感じですね。できそうで、できないポジション取りだとぼくは思いました。

2021.12.22

コメント(0)

-

シェイクスピア:サイモン・ゴドウィン「十二夜」KAVC

ナショナルシアター・ライブ サイモン・ゴドウィン「十二夜」KAVC 最近、ドキュメンタリーの傑作を続けてみている気がしますが、今日は劇場中継です。2017年の上演作品で、その年のナショナルシアター・ライブにライン・アップされた「十二夜」、シェイクスピアのお芝居です。 好きがこうじて研究者になってしまったお友達とアベックで見ました。どこかの大学で、どんなふうにかは知りませんが「演劇」を教えている男で、40年前に彼が学生演劇で俳優だったころからの友達です。 芝居が始まりました。演目はシェイクスピアなのですが、現代劇の様相です。イギリスの芝居の面白いのは、いくら現代劇に仕立てても、台詞はシェイクスピア通りらしいところです。字幕には、昨日予習をして記憶にのこっているセリフが書きだされていきます。 隣の席で「フフ、フフ」と笑い声が聞えます。今のところ、何処が面白いのかぼくにはわかりません。ぼくはといえば、始まる直前に夕食を食べたことがたたってか、眠くて仕方がありません。 休憩まで、前半をうすボンヤリ見ていて、とりあえず一服と思って立ちあがると、隣の男はスケッチブックのようなものを取り出して舞台の様子をスケッチし始めました。もう、何十回と一緒に芝居を見てきて、いつもの事なのですが、妙に生真面目な顔なので笑ってしまいそうです。まあ、笑っても彼は気にしないでしょうがね。 後半が始まって、ようやく気付きました。このお芝居の見どころは、執事マルヴォーリオを演じているタムシン・グレイグという怪女優なのでした。もちろん、上の写真でもわかる通り彼女は美しい女優さんなのですが、今見ている劇中で、本来男性が演じる執事マルヴォーリオを演じているグレイグさんは「怪女優」というしかないセリフ回しと立ち回りで、このお芝居の本筋だと思って見ていた道化や主人公たちを圧倒していました。 男と女の双子を、それぞれ勘違いして恋するという、いってしまえばドタバタ喜劇なのですが、予習して原作を読んだ時には脇筋だと思っていた執事の怪演で「ああ、そういうことなのかな。そっちがメインでやっているのかな。」と、おっかなびっくりしながら見終えたのでした。「マルヴォーリオやけど、ほんとは男がやるねんけどな。今日の女優さんよかったやろ。」 件の友人の別れ際の一言でしたが、「ハヨいえよ!」と心では思いながら、一安心というわけでした。予習は間違ってましたが、本番は何とかクリアという感じの観劇でした。 帰宅すると、そっち方面の好きなピーチ姫が帰っていたので、その話をすると「シェイクスピアって、まあ、そういうパターンやろ」と軽くいなされてしまいました。 チラシとかを見直すと、彼女、タムシン・グレイグが主役の位置づけでした。いやはや、そういうことだったんですね。 それにしてもタムシン・グレイグの怪演に拍手!でした。本場には、スゴイ俳優がいるものですね。演出 サイモン・ゴドウィン ロビン・ラフ(共同監督)原作 ウィリアム・シェイクスピアキャストタムシン・グレイグ、タマラ・ローレンスダニエル・エズラオリヴァー・クリスフィービー・フォックス2017年・イギリス・197分・原題「Twelfth Night」2021・12・15‐no132・KAVC

2021.12.21

コメント(0)

-

ホルヘ・サンヒネス「鳥の歌」元町映画館no100

ホルヘ・サンヒネス「鳥の歌」元町映画館「現代アートハウス入門 vol 2」、二夜目の作品はパスしました。帰宅が11時を過ぎる時間設定が少々しんどいというのが理由です。 で、三夜目の映画です。ボリビアのホルヘ・サンヒネスという監督の「鳥の歌」という作品で、トークが「セノーテ」の小田香さんと太田昌国というかたです。小田香ファンとしては出かけないわけにはいきません。どんな映画をチョイスしているのだろうという興味です。 チェ・ゲバラでしかその名を知らなかったのですが、南米の大陸の中央部にあるボリビアに「ウカウマ集団」という映画製作グループがあるのだそうです。太田昌国という人は、その「ウカウマ」の共同制作者であり、日本での紹介者だそうです。 で、映画ですが、スペインによるアンデス地方の征服を批判的に暴こうとする映画を撮る撮影隊とアンデスの山地に住む地元の人たちとの出会いと軋轢を描いた作品でした。 こう書くと簡単そうですが、なかなか手が込んでいます。撮影中の映画、16世紀の征服者のシーンと撮影隊のドキュメンタリーな現在のシーンが重ねあわされていて、それぞれの舞台であるアンデスの素晴らしい風景が同じという仕組みです。 現実と過去の時間がだんだんと混ざっていく印象で、その構成がとても面白いと思いました。 映画は撮影隊のインディオに対する蔑視を露骨に描くことで、16世紀にスペインがやったことと、歴史批判とか言いながら、今も同じことを繰り返している「文明」の「未開」や「辺境」に対する無知と無理解の「型」をクローズ・アップしているのですが、面白いのは「鳥の歌」を巡るエピソードでした。 「鳥の歌」というのは村の人たちが、春になって囀り始める「鳥の歌」を聞き、新しい歌を作って新しい年の始まりを祝うというお祭りのことです。 紆余曲折の結果ですが、映画の終盤、撮影隊はそのお祭りを、ようやく映画に撮ることを許されます。ところが、スクリーンいっぱいに飛びかいさえずっていて、今、この劇場にも木霊している鳥たちの歌を劇中の撮影隊のテープレコーダーは感知できません。 撮影隊には録音できないけれど、映画では聞こえてくるところが不思議です。ぼくにはそこが面白かったのですが、ちょっと筋違いに喜んでいるかなとも思いました。 現在では植民地化のための、暴力的な「征服」は過去のことかもしれません。しかし、映画のなかで現地に住み込み「革命」を夢見るフランス人の女性が印象に残りましたが、ぼく自身でいえば、文化人類学や社会学のフィールドワークの報告を読んだり、あるいは、先日見た太田光海の「カナルタ」とか、この日、レクチャーに登場した小田香の「セノーテ」のようなドキュメンタリーを見ながら「わかったつもり」になっている(なっていませんけど)のではないかということを考えてしまいました。 レクチャーの時間に小田香さんが、開口一番「鳥の声が録音できなくて、本当によかった。」という感想を口にしたことが心に残りました。 アンデスの風景とお祭りに拍手! 素直な発言の小田香さんに拍手!監督 ホルヘ・サンヒネス製作 ベアトリス・パラシオス脚本 ホルヘ・サンヒネス撮影 ラウル・ロドリゲス ギレルモ・ルイス セサル・ペレス音楽 セルヒオ・プルデンシオキャストジェラルディン・チャプリンホルヘ・オルティスギド・アルセリネス・エルバスマルセリーノ・グスマンタチアナ・アビラ1995年・100分・ボリビア原題「Para recibir el canto de los pájaros」2021・12・13‐no130・元町映画館no100

2021.12.20

コメント(0)

-

ムラド・アリエフ「黄色い雄牛の夜」元町映画館no99

ムラド・アリエフ「黄色い雄牛の夜」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」通いをはじめての3本目です。トルクメニスタンという国のムラド・アリエフという監督が1996年に撮った「黄色い雄牛の夜」という作品でした。カンヌ映画祭のコンペ作品だったそうですが、本国では上映禁止処分 を受けた作品だそうです。 トルクメニスタンってどこですか?やっぱり、そんな質問をしたくなる名前の国ですが、アフガニスタンの北西、カスピ海に面しているあたりにある国のようで、トルクメン・ソビエト社会主義共和国という名で、ソビエト連邦内に含まれていましたが、1991年に独立し、国名はトルクメニスタン、「永世中立」を宣言している国のようです。 映画は、上の写真のセルダルという名の少年の、おそらく1948年の日常を、大人になった本人のナレーションで語るという構成で描いたモノローグ作品でした。 セルダル君の母や兄弟との幸せな生活、音楽の好きな友達やりっぱな校長先生のいる学校での暮らしが素朴に描かれていきます。 ただ、平穏な映像と交差するかのように、社会の背後にある重苦しい抑圧を予感させる事件として、田舎者で昔ながらの「神秘主義(?)」を口にする祖父が警察に連行されるという事件も起こります。 そのあたりの経緯は、詳しく語られるわけではありませんが、スターリン統治下の暗黒社会の一面を描いているのだろうと見当をつけて見ていると、とんでもない大事件が起こりました。 大地震でした。1948年にトルクメン共和国を襲った大震災は、首都アシガバードで、10万人を超える人が亡くなったり重傷を負った大事件だったようですが、ここから映画は一変します。 地震の瞬間の映像には、ちょっと首を傾げましたが、家族をすべて失った少年の目を通して「社会」が観察されていきます。映画が描くのは、命令からではなく、中央政府に対する忖度からでしょうか、死者の数が減らされ、被災の規模が縮小されていくプロセスが映し出されます。 映画の根底には、スターリンのソビエトの全体主義に対する確固とした批判精神が流れていることがよく分かります。 しかし、この日、すべてを失ったセルダル君が、この映画の世界を回想する、セルダルさんになるまでの人生をどう生きたのかがわからないのが残念でした。 「ここからどうしたのだろう?」 という疑問が浮かんだところで、映画は終わったような印象でした。 とまあ、のんびり見終えたのですが、この映画が1996年当時のトルクメニスタンで作られ、上映禁止になっている不思議について帰宅して調べていると、実はこの作品は当時の大統領をモデルにした、いわば「よいしょ」作品だったらしいのですが、大統領の気に入らなかったということが原因での処置らしいようなのですね。 なんだかよく分かりませんが、その当時のニヤゾフという大統領は、もう亡くなっているようですが、終身大統領だったようなのですね。ますます、わかりません。 ついでにわからないことは、映画の題です。どうも、トルクメン民族の神秘主義的な詩人の言葉のようですが「黄色い雄牛の夜」ってどう意味なのでしょうね。「ウーン、いろんな国があるものだ?」 に拍手!でした。監督 ムラド・アリエフ脚本 ブラート・マンスーロフ アシルムラド・マミリエフキャストマクサト・ポラトフアクゴゼル・ヌリィエワタチマメド・マメドベリエフ1996年・121分・トルクメニスタン・ロシア合作2021・12・05‐no122・元町映画館no99

2021.12.19

コメント(0)

-

シャフルバヌ・サダト「カーブルの孤児院」元町映画館no98

シャフルバヌ・サダト「カーブルの孤児院」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」の4本目はアフガニスタンの映画でした。亡くなった中村哲さんが井戸を掘り、水路を築いた国だということを思い出しながら見ました。 シャフルバヌ・サダトという監督の「カーブルの孤児院」という作品で、2019年の映画です。 アフガニスタンは、今回の「中央アジア今昔映画祭」で紹介されている国々のなかで、唯一ソビエト連邦に所属したことのない国ですが、イスラム教と社会主義がせめぎあう国情だったようで、この映画にもソビエトとの関係とイスラム原理主義の力が浮き彫りにされていました。 面白いのは、そういう社会でみんなが夢中になっているのがインド映画だというところで、主人公の少年クドラット君は、学校へも行かず、文字も満足に書けないようなのですが、映画館の前で「ダフ屋」家業に勤しんでいるシーンから映画は始まりました。 時は1989年、長年にわたって軍事介入していたソ連軍の撤退が迫る社会が舞台でした。 で、ダフ屋の少年は、まあ、日本風に言えば補導され孤児院に収容されます。少年の家庭や家族が全く登場しないのが不思議です。孤児院は全寮制の学校でもあって、制服が与えられ、食事にも困りません。子供たちの未来を気に掛ける教員の姿もあります。もちろん、不良少年の暴力や専制もありますが、女性教師へのあこがれ、「親友」との出会いという少年たちの生活が生き生きと描かれています。 驚いたのは優等生へのモスクワ旅行でした。上の写真はモスクワでの交流キャンプでの記念写真ですが、確か「リンゴの唄」のメロディも聞こえてきて、1970年代から80年代かけての、まあ。、良くも悪くもという二面性があるわけですが、ソビエト連邦とその周辺の社会主義圏の関係を再認識しました。 映画の後半、ソビエトが去りイスラム原理主義の政権に代わります。女性の先生がヒジャブというのでしょうか、ネッカチーフを頭にかぶっている様子に代わり、女の子が学校からいなくなります。人格者だった校長先生や生徒思いの教員たちが図書館の本を焼いています。 モスクワでロシア民謡を合唱していた少年たちは、これからどうすればいいのでしょう。見てから10日くらいしかたっていないのですが、この映画のラストシーンがどうしても記憶に浮かんできません。 シャフルバヌ・サダト監督は国外に脱出するほかなさそうだと危惧にしなが見終えた印象だけが鮮烈なのです。 この作品の関係者の無事をこころから祈りながら、生き生きと子供の姿を撮ったサダト監督に拍手!でした。監督シャフルバヌ・サダト脚本シャフルバヌ・サダトキャストクドラトラ・カディリセディカ・ラスリマシフラ・フェラージ2019年・90分・カラー・デンマーク、フランス、ルクセンブルク、アフガニスタン合作2021・12・05‐no123・元町映画館no98

2021.12.18

コメント(0)

-

読書案内 ちばてつや『あしたのジョー』講談社

100days100bookcovers no63 63日目原作 高森朝雄 ちばてつや『あしたのジョー』発行 日本テレビ 発売 読売新聞社 全11巻 SODEOKAさんが採り上げた萩尾望都の『ボーの一族』は、少女マンガに疎い私でも、漫画家も作品もその名前は知っていたし、主人公が吸血鬼だということも「聞いたことがある」という程度には知っていた。 ただ、実際に読んだことはなかったので、今回の記事で大まかな展開や主要な登場人物は初めて知ることになった。 その後、次につながる手がかりをあれこれ考えてみた。 「ポー」・「エドガー」から誰もが思う「エドガー・アラン・ポー」は、でもまともに読んだ記憶がない。吸血鬼、バンパイア関連でも、映像作品ではなく書物で思い浮かぶものがない。 で、ふと思いついたのが、『ポーの一族』の「永遠に大きくならない子ども」という設定。ある条件下の「消滅」以外では、「少年」のまま永遠の生を得るということ。 作品を実際に読んでいないので、ここから先は私の勝手な解釈になるが、つまり彼ら、というかエドガーは、「大人」への「成熟」を禁じられたまま「永遠」を生きることを条件づけられている。 「成長」すらしないのか、自死は可能なのかどうかはわからないけれど、これはある見方においては「地獄」を生きるというふうにも考えられる。 永遠の「少年性」というところまで考えて、ふと思いついたのが今回選んだ作品だった。『あしたのジョー2』日本テレビ コミックス アニメ版 原作 高森朝雄 ちばてつや 発行 日本テレビ 発売 読売新聞社 全11巻 『ポーの一族』が「少女マンガの古典」なら『あしたのジョー』は「少年マンガの古典」である。 ただ、上に挙げた書名その他には幾許かの説明が必要だろう。『あしたのジョー』が、「週刊少年マガジン」誌上で世に出たのが1967年暮、1973年5月13日号まで連載された。 原作者・高森朝雄は梶原一騎の別名で、梶原一騎の本名高森朝樹に由来する。梶原は、同時期に同じ週刊少年マガジンに連載されていた「巨人の星」(連載は1966-1971)の原作者でもあり、あえて別名義を使ったらしい。タイトルは原作者が井上靖の『あした来る人』から採ったとのこと。 最初のTVアニメは、フジテレビ系で1970年4月から1971年9月。79話。ただ原作の途中まで、カーロス・リベラと戦うところまでしか描かれない。 あおい輝彦が主人公・矢吹丈の声を、藤岡重慶が丈のトレーナーでありジムの会長丹下段平の声を演じる。以後、実写版は別のして、アニメでは劇場版や「2」でも、ほかのキャラクターの声は変わってもこの二人だけは変わらなかった。 主題歌は、作詞・寺山修司、歌は尾藤イサオ。 監督、演出は出崎統。 このあたりの情報は概ね、Wikiを参照しているが、そのWikiによるとTVアニメには原作にないオリジナルキャラクターやオリジナルストーリーが挿入されている。むろん反対に、原作を省略した部分も多いだろう。 二度目のTVアニメは、「あしたのジョー2」として1980年10月から1981年8月まで。日本テレビ系で放映された。全47話。 前のTVアニメの続編で、力石徹との対戦後から始まり、カーロス・リベラとの出会い以降、原作の最後までが描かれるが、ここでも原作からの省略や、オリジナルキャラクター、オリジナルストーリーが前作以上に含まれている。監督・演出は前作に続いて出崎統。 主題歌は、作詞/作曲が荒木一郎。歌は、25話まではおぼたけし、26話以降が荒木一郎自身。中でも26話以降のオープニングテーマだった「MIDNIGHT BLUES」はいい曲だ。 「あしたのジョー」の主題歌といえば、前作の尾藤イサオの歌がすぐ思い浮かぶわけだが、今聴くと随分重くて暑苦しく、あまり印象はよくない。この荒木一郎の主題歌のほうがずっといい。 長くなった。 つまり手許にある『あしたのジョー2』は、上述の通り、この日本テレビ系放映のTVアニメを書籍化したものなのである。 これを手に入れたときのことは今でも覚えていて、高田馬場のBIG BOXの前で開催されていた古書販売会場でだった。何年前だったかまではわからないが、今は高田馬場に出向くことがすっかりなくなったことから考えると、たぶん東西線の落合(あるいは西武新宿線の新井薬師)の近くに住んでいたときではないだろうか。35年くらい前か。でも11巻を全部自分で持って帰ったんだろうか。重かっただろうに。 漫画の単行本は「ちばてつや漫画文庫」として講談社から出た『あしたのジョー⑳』、つまり最終巻だけが手許にある。 前述のTVアニメの2つのシリーズは観ていた記憶はあるが、単行本を最初から最後まで読んだかと言われると心もとない。でも単行本をまったく読んでいないこともないだろう。「マガジン」連載中に読んでいた可能性は高くない。 丈が鑑別所や少年院で過ごす日々、力石と出会ったり、丹下段平からのはがきによって「あしたのためにその1」等を習得したりするのを読んでいた記憶は薄っすらある。 でも、もし単行本を買って手許に置いていたのならきっと処分しないんじゃないかと思う。そのあたりはよくわからない。もしかしたら別の場所ですべてではなく一定の部分だけを読んだのかもしれない。 今回記事にするに当たって手許にあるものは再度、全部目を通した。 『あしたのジョー』のストーリーは、前半の、力石徹との対決とその死を一つの頂点として、後半は、丈が力石の死から立ち直り、何人かのボクサーとの対戦を経て「成長」していく様を描く。 丈の「野生」を呼び覚ましたカーロス・リベラ、壮絶な体験を持つ氷のように冷徹な東洋チャンピオン金竜飛、丈以上の文字通りの野生児ハリマオ、そして最後に完璧なチャンピオンであるホセ・メンドーサ。 「ドラマ」の脇役にも、丹下段平はむろん(脇役とはもはや言えない)、鑑別所からの長い付き合いになる西寛一(マンモス西)、大富豪の令嬢白木葉子、ライバルたちとしても先に挙げた以外にもウルフ金串やタイガー尾崎、等々。さらにドヤ街の子どもたち、丈に淡い恋愛感情を抱く林紀子(「林屋」の紀ちゃん、後に西寛一と結婚)も。みな欠かせないキャラクターである。 一通り目を通して思ったのは、以前DEGUTIさんが採り上げたクラークのSF作品風にいうなら、『あしたのジョー』は『少年期の終り』までを描いた作品だということだ。 矢吹丈という15歳ほどのまだ子どもっぽい顔立ちの少年が、様々な経験と出会いと壮絶な戦いを経て青年から大人へと「成長」していく一種の「ビルドゥングスロマン」である。 ホセとの壮絶な打ち合いの末試合を終えた丈が「燃えたよ・・・・まっ白に・・・・燃えつきた・・・・まっ白な灰に・・・・・・・・」(「ちばてつや漫画文庫」『あしたのジョー⑳』) と胸の内でつぶやき、段平に外してもらったグラブを、試合直前に「愛の告白」を受けた白木葉子にもらってほしいと差し出し、ホセの判定勝ちを告げるアナウンスを聴いた後、目を閉じて口元に静かに微笑みを浮かべた、あのラストシーンで丈が死んでしまったのかどうかはさしたる問題ではない。 どちらにしろ、矢吹丈の、推定15歳ほどから21-22歳に至る「少年期」はここで幕を閉じた。その「少年期」の物語に付けられたタイトルが『あしたのジョー』であったということだ。 そして「少年」を生きた丈は、皮肉なことに「あした」などまるで存在しないかのようにその瞬間に自らを燃焼しつくすことを目指した。「大人」には決してできないことだ。いや、「大人」ならそうするべきではないのだ。だからこそ少年・矢吹丈は自身たり得た。そして願い通り「まっ白」になってみせた。丈は、力石やウルフ金串、金竜飛等々、間接的に死に至らしめたり、再起不能にさせたりとそのハードパンチャーぶりが印象に残るが、今回漫画を読んで、実はそれ以上に、死ぬほど「打たれ強い」ことのほうがさらに印象的だった。意外だった。それによって金竜飛やホセ・メンドーサを呆れさせ狂わせたほど。しかしそれも今この瞬間に自らを燃焼するための必然だと考えれば腑に落ちる。それによって「パンチドランカー」症状が自らを蝕んでいったとしても。丈にとってはそんなことは問題ではなかった。 しかし丈は何と戦っていたのだろう? 自分自身と、自らの孤独と、自身の境遇と、そして世界と。みな正しい。丈ほどではないにしろ、私たちも日々「戦って」いるのだから。 たぶん問題の立て方が悪いのだ。 丈は、自らを燃焼させるためにどうして「戦い」を選んだのか、というべきか。 『あしたのジョー 2』NO.10(10巻)の中に丈が「相手に対してせいいっぱいになれるってことそれだけが、『どれほど貴重なことなのか』ってことを教えてくれたのが・・・・・・力石 おめえだったんだよ・・・・・・」としみじみ思う場面がある。 丈にとってはおそらく「戦う」ことが、対象や相手に真摯に向かい合う、対峙することを意味した。それが「コミュニケーション」の方法だった。 言い換えれば、丈にとって「戦う」ことは生きることと同義だった。 そのせいか、ボクサーになってからの丈は「ボクサー」でないときは、驚くほど静かで穏やかだった。 「戦う」ことが生きる術になったその所以は、おそらく丈の出生や生い立ちと深く関わるはずだ。 TVアニメの『あしたのジョー 2』のラストシーンでは、丈がコーナーで椅子に腰掛けて目を閉じている場面に、夕陽を背に、丈らしい人影が歩くシーンが短く挟み込まれる(そう指摘されている記事を読んでYouTubeで確認)。 丈は「少年期」を終え、次のステップを踏み出すべく旅に出たのかもしれない。 実際、NO.11(11巻最終巻)で、ホセとの試合前に紀子と丈が、ホセとの試合が終わったら「旅」に出る可能性について言及している場面がある。 紀子が、試合が終わったら、丈が旅に出るんじゃないかと言ったことに丈は「そいつぁいいな」と言いながら「今度旅に出たらもう戻ってこないんじゃないか」と心配する紀子に「帰ってくるよ俺は」と即答する。それは丈の中に「この泪橋」が「どっしりともう腰をおろしちまってる」からだと答える。 「帰ってくるさ ほんとだ紀ちゃん」(このシークエンスが丈がホセと壮絶な戦いの最中に紀子の回想として登場するところは極めて映画的。このシークエンスに限らず、この『あしたのジョー2』の作画や構成はかなり映像的映画的なタッチになっている)いずれにしろ、終焉の後、丈は旅立った。それでいいのだろう。では、DEGUTIさん、次をお願いします。2021・03・10・T・KOBAYASI追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.12.17

コメント(0)

-

アッバス・キアロスタミ「クローズ・アップ」元町映画館no97

アッバス・キアロスタミ「クローズ・アップ」元町映画館 「現代アートハウス入門」という企画が「東風」と「ユーロスペース」という二つの配給会社がタッグを組んで今年、2021年の2月にあったのですが、神戸では元町映画館が会場でした で、その第2弾が「現代アートハウス入門vol 2」と銘打って、やっぱり元町映画館で2021年の12月11日から始まりました。 初日はアッバス・キアロスタミ監督の「クローズ・アップ」です。ぼくはこの監督が評判になり始めた1990年代から30年映画館から遠ざかっていましたが、名前だけは知っていました。確か、元町映画館が、来年2022年の年明けに特集を企画しているはずで、それを心待ちにしていましたが、一足早く上映されるというわけです。その上、この企画の目玉であるレクチャーが深田晃司監督ということですから、勇んでやってきました。見たのはキアロスタ三監督の「クローズ・アップ」です。 週刊誌の記者がタクシーの助手席に座って運転手相手にシャベリたおしているシーンから映画は始まりました。 サブジアンという男がモフセン・マフマルバフという有名な映画監督に間違えられたことをいいことに、その監督に成りすまし、勘違いした一家をだましているらしいのだが、自分が行ってそれを確かめるという、なんというか荒唐無稽な話をまくしたてているのですが、映画はサブジアンという、仕事もなく妻にも逃げられた男の「成りすまし」事件をドキュメンタリーなタッチで描き始めます。 裁判のシーンとか、ものすごくドキュメンタリーなイメージですが、どうも怪しいのです。虚実の薄い皮一枚、どうも虚ではないかと疑いながら、しかし、夢中になって見終えました。 帰宅して、解説を読むと、話は実話であり、登場人物たちは、俳優ではなくその事件の当事者だというではありませんか。おそらく、事件の場面を再現しているのでしょうね。事件の最中に、裁判所のシーンも含めて、カメラが作動しているということ自体がありえないわけですから。というわけで、まず、この方法論にびっくり仰天です。 で、実話の登場人物による事件の再現という方法で、キアロミスタ監督は何を描こうとしていたのでしょう。そこが問題なのですが、ぼくは、あれこれ考える以前に不思議な体験をしました。 裁判所で問い詰められていくサブジアンの表情がスクリーンいっぱいに広がり、口から出てくる言葉の字幕を追います。母親の訴え、裁判官の諭すような言葉も同様です。最後に被害者の許しの発言を耳にしていると画面が変わりました。 何日間かの刑務所暮らしの結果でしょう、出所するサブジアンを、彼に成りすまされた、当のマフマルバフ監督が迎えます。オートバイの後ろにサブジアンを載せ、途中の花屋で「黄色より赤がいい」と赤い花の鉢植えを買わせ、被害者の家を訪ねます。40日ぶりだそうです。40日という数が怪しいとふと思いました。 監督が同行していることを知って、被害者アカンカハー家のドアが開きます。画面には赤い花の鉢植えを抱えたサブジアンが大きく映しだされ映画は終わります。 そのとき、「サブジアンはあなただ!」 というキアロスタミのささやきがぼくには聞えた気がしたのです。思わず「そうだよな、そうだよな。」 と繰り返しつぶやきながら、涙が止まりません。サブジアンこそ、情けなくてやりきれない、ぼくたちのような「人間」そのものだということをキアロスタミは描いたのではないでしょうか。 いやはや、すごい映画があるものですね。深田監督のレクチャーも面白かったのですが、帰りの最終バスが終わってしまうこともあって、お話の途中で早引けしました。 ちなみに40日というのは、キリスト教なら四旬節ですね。日本の仏教なら49日、この映画はイランの作品ですから、ムスリムのラマダンなら30日でしょうか?まあ、それにしても気になりますね。 マフマルバフがサブジアンに「黄色い花」ではなく「赤い花」を選ばせるのも意味深な気がしました。花の鉢を抱えるラストシーンにぼくは祝福を感じましたが、本当にそうだったのかどうか。ほかにも気づけていない徴(しるし)が仕込まれているのかもしれません。 何はともあれ、ただ、ただ、キアロスタミ監督に拍手!でした。監督 アッバス・キアロスタミ脚本 アッバス・キアロスタミ製作 アリ・レザ・ザリン撮影 アリ・レザ・ザリンダスト録音 モハマッド・ハギギ編集 アッバス・キアロスタミ字幕 齋藤敦子キャストホセイン・サブジアンハッサン・ファラズマンドアボルファズル・アハンカハーメハダッド・アハンカハーハスハング・シャハイモフセン・マフマルバフ1990年・イラン原題「Close Up」2021・12・11‐no129元町映画館no97

2021.12.16

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年12月10日「団地の秋 落葉編」団地あたり

「団地の秋 落葉編」徘徊日記 2021年12月10日 団地あたり 落葉です。背景が青空だったらもっといい感じですが、残念ながら曇っていました。 集会所の横の公孫樹です。公孫樹の木の、このか感じは好きです。枝が上を目指すんですよね。 ちなみに、ちょっと角度が違いますが、ひと月前はこうでした。 ひと月で、これだけさまを変えるのもイサギのいい木ですね。まあ、他の木もそうなのですが。 この辺りにも楓はあります。 見事なものです。もっと枝を広げていた木だったはずなのですが、残念なことに幹の太さと枝の広がりが釣り合っていません。 本当はもっと横に広がりたがる木だと思うのですが、こじんまりとしてしまっているのが残念です。この季節のもみじもですが、夏の緑の葉も美しい木です。 これはまた別の棟の楓です。紅葉の盛りを少し過ぎていますが美しいですね。 団地の植栽はボランティアでなさっていることなので、あまり言いたくありませんが、楓の枝をゴシゴシ切ってしまうのは寂しいですね。 この感じも好きです。木が大きすぎて、素人ののこぎりでは触れないので、木の気ままでこうなっています。この木は実に魅力的なシルエットを作ります。 秋というか、もう、冬枯れなのですが、この季節の風景も、イヤ、ホントに面白いですね。歩きまわって写真を撮るのがとてもおもしろいです。ぼくの写真には全く写りませんが、太陽の光の加減で、紅葉した葉が「きらきら」するのです。夏の緑の葉の「笑う」感じとは、また違いますね。 もう一回、続きます。今度は実のなる木です。お楽しみに。ボタン押してね!

2021.12.15

コメント(0)

-

ペマ・ツェテン「オールド・ドッグ」元町映画館no96

ペマ・ツェテン「オールド・ドッグ」元町映画館 映画.com 「老人と犬」の話でした。犬はチベタン・マスティフという希少種だそうで、映画の彼(?)は、なかなか愛嬌のある大型犬でした。老人は草原で犬とともに生涯遊牧で暮らしてきた頑固者です。映画は「オールド・ドッグ」。監督は最近「羊飼いと風船」という作品を見たペマ・ツェテンです。 「犬が売れる」というのが、雄大なチベット高原に、ふもとから吹き上げてきた「現代社会」の風でした。老人に言わせると「バカ息子」である青年がオートバイに乗り、綱で引いた老人の愛犬を町の業者に売りに行くところから映画は始まりました。 1000元が2000元に、親戚の警官があいだに入ると3000元になりました。1元が10円から15円くらいでしょうから、1万円から5万円くらいでしょうか。 放牧暮らしの老父の愛犬を小遣い稼ぎに売り払おうという目論見ですが、事情知った老人が馬に乗って犬をとり返しに行きます。 で、この乗馬姿が「かっこいいのなんのって」と感心していると、今度はイヌ泥棒はやって来るわ、別口でやって来た新しい買い手は1万元、2万元と桁違いの値段を吹っかけてくるわ、老人の老犬をめぐって大わらわなのですが、さて老人はどうしたのか? まず、老犬を山に逃がそうとします。山といってもただの山ではありません。チベット高原の背後にそびえる山岳です。ところが、逃がしたはずの愛犬は犬泥棒の手に落ちます。老人は、またしても、馬に乗ってとり返しに出かけます。 今度は大金をちらつかせて、買い取りたいという男があらわれます。金額の桁が違います。しかし、老人は、有無を言わせず拒絶します。 このところ老人が気にかけているのは息子夫婦の間に子供ができないことです。息子の妻が病院から帰宅し、自分には問題がないらしいことを老人に告げます。そんなやりとりががあった天気の良い昼下がりのシーンです。 映画.com 草原に老人と老犬の姿があります。この一人と一匹のあいだにどんな会話がかわされたのか、それはわかりません。 おもむろに立ち上がった老人は、犬の首につけた綱を手にとり歩き始めます。老犬は素直に従います。やがて、老人は放牧地の柵の柱に綱をかけ、力いっぱい引き絞っていきます。老犬は一声も上げずぐったりとなったようです。 映画はそこで終わったと思いますが、よく覚えていません。もう一度チベット高原の遠景が映し出されたかもしれません。 老人が愛犬とチベットの自然の中で暮らしてきた「誇り高き」生涯が、見ているぼくの胸に「ドーン」と投げ込まれたようなズッシリしたものを感じました。 頑固一徹な老人(ロチ)と愛嬌のあるチベット犬に拍手!監督 ペマ・ツェテン製作 サンジェ・ジャンツォ脚本 ペマ・ツェテンてんきのよい撮影 ソンタルジャ音楽 ドゥッカル・ツェランキャストロチ(老父)ドルマキャプ(息子)タムディンツォ(息子の妻)2011年・88分・中国原題「老狗Old Dog」no962021・11・02・no103・元町映画館no96

2021.12.14

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年12月10日「団地の秋 紅葉編」団地あたり

「団地の秋 紅葉編」 徘徊日記 2021年12月10日 団地あたり 玄関を出たところの楓が色づき始めました。向うに見えるのは愉快な仲間が通った小学校です。最近名前が変わりました。ちょっと左を見るとこんな感じ。 隣の棟の前の庭にある楓です。半月前から美しく紅葉しています。今日は天気がいいので紅葉探しで、団地のなかをフラフラしてみます。 うちのベランダの正面にある木です。毎日見ている木です。「フウ」の一種でしょうか、何とかフウという、立木がたくさんありますが、プラタナスとかとは少し違うようで、名前がよく分かりません。チッチキ夫人は「ドングリよ!」 といってます。 近づいて、下から見上げるとこんな感じです。 青空に映えて、少し地味な紅葉が美しいですね。「フウ」というのは、横文字かと思っていたら「楓」の音読みのようで、なんだかよく分かりません。 もう少し、南には歩くとこんな感じです。 ススキの原っぱの向こうに立木が見えている風情で、どんな広大な公団なのかという感じですが、まあ、いわゆる写真マジックで、向こうの建物がぼくの住居ですが、実際の距離は20メートルほどしかありません。 もう少し歩いてみましょう。 黄色い黄葉です。公孫樹ではありませんが、名前がよく分かりません。もちろん楓でもないと思います。 この広場から西を見るとこんな木が立っていました。 これはプラタナスでしょうかね。団地のなかによく似た樹影というか、樹像というかがほかにもありました。ぼくはこの感じが、今、一番気に入っています。 楓です。どの棟の前にも、必ず一本は植えてあるようです。 これは同じ木です。で、これは何でしょう。低木ですが、鮮やかで美しい紅葉ですね。この辺りには馬酔木も植わっていたはずですが、馬酔木は常緑ですし、なんでしょうね。 ふらふら、写真を撮って歩いていると、紅葉した木とか落葉した木とか、実をつけている木とか、いろいろあって面白いですね。団地の中なので大した距離ではありませんが、春とはまた違った趣です。 報告は、その2で続けます。覗いてくださいね。ボタン押してね!

2021.12.13

コメント(0)

-

ルネ・クレール「ル・ミリオン」シネ・リーブル神戸no128

ルネ・クレール「ル・ミリオン」シネ・リーブル神戸 ルネ・クレール・レトロスペクティブという特集番組に通いました。これが三本目で、作品は「ル・ミリオン」です。ルネ・クレールが「巴里の屋根の下」に続いて撮りあげた1931年の制作で、トーキー第2作だそうです。 で、お話は、宝くじの当たり券を巡って繰り広げられるドタバタ・コメディですが、やはり歌と踊り、いや、いや、ダンスというべきでしょうか(?)が、実に楽しい作品でした。 1930年ごろの、ヨーロッパ、パリが映っていることにも興味を惹かれました。衣装とか髪型も時代のものなのでしょうね。 パリのアパートで暮らす借金まみれの画家ミシェル(ルネ・ルフェーブル)と、その婚約者でオペラ座ダンサーのベアトリス(アナベラ)のカップルに、狂言回しのようにチューリップおやじ(ポール・オリヴィエ)と呼ばれる、結局、最後まで素性も年齢もよくわからなかったのですが、まあ、その「オヤジ」が絡みます。 ミシェルが買った宝くじの当選を友人プロスペール(ルイ・アリベール)知らせに来るところから、映画は始まるのですが、当たっているはずの宝くじの行方がミシェルの上着とともに転々とするのを追っかける話です。 あほらしいほど、定型ですが、これが始まりだというところがすごいわけで、今見ても飽きずに見続けてしまう「間合い」というか、「テンポ」というか、次々と勃発する他のエピソードとの絡み合いに感心しました。 フランス語はわかりませんが「ル・ミリオン」というのは「百万長者」くらいの意味なのでしょうかね、この題と上の絵ハガキのカップル写真を見た時には、その時代っぽい、ゆったりしたメロドラマを予想していましたが、大違いでした。 特に面白かったのは、映画の始まりと終わりが、くじが当たったことを大喜びする、同じアパートとか町内とかの人々の大宴会シーンだったことです。 踊って歌う民衆の世界です。実に古典的というか、ラブレーとかブリューゲルの世界まで思い起こさせるそれって、映画という「見世物」の起源につながっているシーンなのかもしれませんね。 今の目で見ると、みんなで盛り上がって笑ったり泣いたりする世界が、一人で納得する世界へ洗練(?)されていったのが、映画の歴史だったことを実感させてくれる名シーンですね。 今更な感想かもしれませんが、男と女のメロドラマなのに、ドタバタで、あれあれと思っていると大団円で歌って踊る、楽しいことはみんな出てくるルネ・クレールの手練手管に拍手!でした。監督 ルネ・クレール原作戯曲 ジョルジュ・ベル マルセル・ギュモー脚本 ルネ・クレール撮影 ジョルジュ・ペリナール美術 ラザール・メールソン音楽 アルマン・ベルナール フィリップ・バレス ジョルジュ・バン・パリスアナベラ(ベアトリス)ルネ・ルフェーブル(ミシェル・ブフレット)ポール・オリビエ(クロシャール) ルイ・アリベール(プロスペロー)ヴァンダ・グレヴィル(ヴァンダ)1931年・83分・G・フランス原題「Le Million」2021・11・14‐no109シネ・リーブル神戸no128

2021.12.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 石原燃「赤い砂を蹴る」(文芸春秋)

週刊 読書案内 石原燃「赤い砂を蹴る」(文芸春秋) 本読みのお友達にすすめられて石原燃という人の「赤い砂を蹴る」(文藝春秋社)という小説を読みました。2020年の芥川賞の候補になった作品だそうです。 読みすすめながら、久しぶりに「寵児」(講談社文芸文庫)、「光の領分」(講談社文芸文庫)、そして「火の山 山猿記(上・下)」(講談社文庫)の作家で、2016年、68歳の若さで逝った津島祐子を思い出しました。 読みながら「はてな?」と気になって調べたのですが、石原燃という方は女性で、津島佑子のお嬢さん、だから、太宰治のお孫さんに当たる方だそうで、お名前は「いしはらねん」とお読みするようです。「なるほど、そうか。」と納得しました。「赤い砂を蹴る」と題されたこの作品は南千夏というフリーのライターである女性が、画家である母恭子の友人で、日系ブラジル人芽衣子とともに、芽衣子の故郷であるブラジルの日系移民の経営する農場を訪れる、いわばロード・ムービー風の旅の物語でした。 その部屋には母と、父親のちがう弟の大輝と、三人で暮らしていた。 引っ越してきたのは、大輝が小学校に上がる年だっただろうか、私は四つ年上だったから、小学校四年生だったことになる。それから、中学を卒業するまぎわまでここに住んでいたのだが、そのとき大輝はもういなかった。 私が小学校を卒業する二日前の夜、大輝はひとりでお風呂に入り、心臓発作を起こして息を引き取った。(P20) 大輝を失ってからしばらく、母は大輝の姿だけを描くようになった。それが何枚も積み重なるうちに、大輝の姿は歴史の中で命を落とした子供たちの姿と重なり、一つの壮大な連作として、母の中期の代表作となった。 あの頃の母もこんなふう気持ちで大輝を描き続けたのかもしれないと思う。いや、どうなんだろう。よくわからない。 母の絵から自分の姿が消えてしまったことに傷ついたこともあった、でも、今はそんな単純なことでもないと思う。だって私は生きているのだから。生きている人間を一方的に絵に閉じ込めることはできないのだから。(P22) 作品が始まって、主人公がこんなふうに語り始めるのを読みながら、石原燃という作家が小説家津島祐子の長女であるということが、否応なく浮かんできました。津島佑子の作家としての登場に出会ったのは、40年以上も昔、学生時代でしたが、その頃の彼女の「光の領分」という作品には、中学生の少女が登場したと思いますが、作家であった母、津島佑子によって、その作品中に召喚された少女が、今、自分の言葉で語り始めているという印象です。 「赤い砂を蹴る」という、この作品中の母恭子のモデルが、石原然という作家の母であろうがなかろうが、作品の小説としての価値という観点に立てばどうでもいいことです。 実際、この作品には日系ブラジル移民の私生児で、日本人の男性と結婚し、来日して数十年、この国で暮らしながら、国籍を取得できないまま、アルコール依存症の夫を見取り、今、「日本国籍」取得のために、故郷ブラジルを訪れる旅をしている芽衣子という、実に魅力的な女性が登場します。 作家は芽衣子の生い立ち、日本での生活の様子を描きながら、ブラジル移民の戦後史、国籍や、近代の家族制度といった、今時珍しい大きな構図の作品に挑んでいる様子で、実にすがすがしい印象を持ちました。 しかし、主人公千夏が語る物語は、否応なく作家石原然の母津島佑子と、その作品を彷彿とさせてしまいます。理由は、読者であるぼく自身の思い込みによるところが大きいのでしょうが、たとえば、引用のなかの「あの頃の母もこんなふう気持ちで大輝を描き続けたのかもしれないと思う。」という記述などには、主人公千夏の、という以前に、今、小説を書いている石原然自身の述懐としか思えない唐突さ、あるいは、不思議な二重底を感じさせて、実に興味深く読みました。 どれくらい時間が経ったのだろう。ぼんやりと立ち尽くして、風呂上がりの子供のように拭かれるままになっていた。小さいころ、こんなふうに身体を拭かれたことがあった。やわらかいタオルの感触が懐かしい。 「びっくりしたよ、雨の中走りまわっているんだもん。」 聞き覚えのある声が、耳元で聞こえる。 ぼんやりと、肌に当たる冷たさを思い出す。 震えが止まらない。そういえば服が濡れている。髪の毛から水がしたたる。 タオルを肩にかけたまま、めがねを外してTシャツで拭いた。濡れたTシャツではうまく拭けず、めがねをかけると、水滴のつぶが見えた。(P156~P157) 主人公千夏がブラジルのスコールにずぶぬれになったシーンです。彼女が耳にする声はその場にいる芽衣子の声であり、思い出の中の母恭子の声でもあるというダブル・ミーニングに加えて、作家にとっての母、津島佑子の声が優しく聞こえてくると感じさせる哀切なラストです。 母の小説の登場人物であった少女が、小説家石原然として産声を上げたという印象を持ちました。 「めがねをかけると、水滴のつぶが見えた。」という、この作品の最後の一文を読みながら太宰治の娘であった津島佑子が、自らのルーツをさぐる「火の国 山猿記」で、父の姿を書いていたことを思い出したのでした。 皆さん、あの太宰のお孫さんが小説を書き始めましたよ(笑)。

2021.12.11

コメント(2)

-

イリーナ・ポプラフスカヤ「ジャミリャー」元町映画館no95

イリーナ・ポプラフスカヤ「ジャミリャー」元町映画館 「中央アジア今昔映画祭」の二本目です。1960年代のキルギスという国の映画でした。キルギスって何処にあるのか?まず、そこがわからないのですが、映画はそういう疑問をものともしない堂々たる印象でした。映画の題名は「ジャミリャー」で主人公の一人の女性の名前です。 ソビエトが独ソ戦を戦っている時代を描いた作品のようでした。現在のキルギス共和国がソビエト連邦内の国でキルギス社会主義共和国だったころですね。 若い男たちが戦争に駆り出された農村の日常風景として映し出される老人や子供、女たちの会話、強制労働と見まがうばかりの集団農場の労働の風景、遠景にある山影や広大な草原、風に波打つ麦畑、もう、これだけでも十分見ごたえがありました。 主人公は、小学校の高学年くらいでしょうか、素朴な表情がかわいらしい少年セイトです。彼の義理の姉、兄のもとに嫁いできたジャミリャーは、そのあたりのおばさんや、おばあさんと違って、ボーイッシュで働き者の美人です。戦場から怪我をして帰ってきた男たちと共に働きながら夫の帰りを待っているのですが、行儀の悪い男たちが、あれこれちょっかいを出してくるのが、セイトには気になって仕方がありません。 無作法な男たちを追い払う無邪気な少年騎士のようなセイトのふるまいを描いているシーンは楽しい名場面です。 そんなのどかな村に負傷兵ダニヤルが帰ってきます。なかなか苦みばしった男前で、足を引きずるこの男は、村人たちのからかいや蔑視の中で黙々と働きます。 さて、予想の通り、やがてジャミリャーとダニヤルとの間には禁断の関係が生まれます。二人の関係は少年セイトの目によって追われますが、セイトにとっては兄の、ジャミリャーにとっては夫の復員の日に、村の暮らしを捨てて出奔するジャミリャーとダニヤルの無事、すなわち、二人の愛の成就を祈る少年セイトの姿を遠大な風景の中に映し出したラストは、なかなか感動的でした。 出奔するに至る二人の関係を見つめ続ける少年が、二人の様子を「愛」に対するあこがれを刻み付けるかのようにあどけない絵にして描き続けるさまが筋を運びますが、彼らが生きている、アジアの辺境、キルギスの田舎の村の暮らしが、実は「銃後」と呼ばれる、戦時下での日常生活であることを、作品の背景としてくっきりと画いているところに、イリーナ・ポプラスカヤという監督の実力を感じました。 ジャミーリャ、ダニヤル、そして少年セイトを演じたナタリヤ・アリンバサロワ、ボロト・ベイシェナリエフ、スイメンクル・チョクモロフ(実は誰が誰なのかわかりません(笑))に拍手!監督 イリーナ・ポプラフスカヤ脚本 チンギス・アイトマートフナレーション チンギス・アイトマートフキャストナタリヤ・アリンバサロワスイメンクル・チョクモロフボロト・ベイシェナリエフ1969年・78分・ソ連原題「Jamilya」2021・12・04‐no121・元町映画館no95

2021.12.10

コメント(0)

-

ベランダだより 2021年12月8日「あのトマトが色づいています!」

「あのトマトが色づいています!」ベランダだより 2021年12月8日 「秋のカマキリ」で紹介した、ベランダのミニトマトが、師走の寒空の下、色づきました。いやはや、どうなっているんでしょうね。「バカでかオクラ」の鉢は片づけたチッチキ夫人ですが、こちらの鉢は、まあ、実もついているということで、もうしばらくという温情で放っておいたようですが、色づいてきました。 ちょっと角度変えるとこうなっています。 これって、食べることができるのでしょうかね。まだ、実はついているのですが。どうしたものでしょうね。11月の半ば頃、一つだけ赤くなったものを食べましたが、皮が厚くて、なかなかな歯ごたえでした。 実は、こんなふうに、まだ青い実がたくさんついています。ほんのり色づいているようですね。 それにしても、この時期のベランダは、実に殺風景です。 落葉したわけではありません。11月の初めころにモスラ軍団に食べ散らされた蜜柑の鉢植えです。数匹いたモスラ君たちのせいで、この有様ですが、当のモスラ君たちの行方は杳としてわかりません。 ただ、一匹だけがさなぎになって、こんなところにぶら下がっているのを見つけましたが、これって、冬ごもりなんでしょうか。 ベランダで、他に目につくものといえばそろそろ種をとろうかというこれです。 風船カズラですね。そろそろ、種を取って片づける時期でしょうかね。 まあ、あんまり何にもないのもさみしいので、ちょっとお愛想で、ベランダから直接は見えませんが、隣の棟との間にある楓の写真でも貼っておきますね。 なんといっても、もう師走、12月も8日です。そういえば、宣戦布告もせずに戦争を始めた日ですね。最近では、あたかも被害者ででもあったような論調で、あの戦争を語る風潮まであるようですが、ルール無用で始めたのは大日本帝国だったことは忘れてはいけないんじゃないでしょうか。 ボタン押してね!

2021.12.09

コメント(0)

-

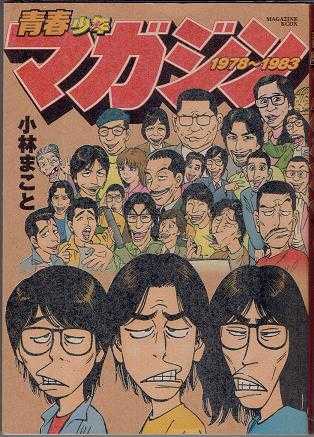

週刊 マンガ便 小林まこと「青春少年マガジン1978~1983」(講談社)

週刊 マンガ便 小林まこと「青春少年マガジン1978~1983」(講談社) 2021年の10月のマンガ便で届いたマンガですが、2008年に少年マガジン創刊50周年! の企画で描かれた作品のようです。まあ、少し古いということですね。 「おバカ」 という言い回しがありますが、このいい方のニュアンスというのは案外説明しがたいわけです。あっさりあきらめて小林まことのマンガの世界! というと、ぼくにはわかりやすいのですが、小林まことの世界を知らない人には通じません。ぼくの感覚では、小林マンガの笑いのツボというか、バカバカしさの急所はいしひさいちの「頑張れタブチクン」とか、まあ、朝日新聞に連載している「ののちゃん」の世界にも近いといえば近いのですがちょっと違います。 ああ、彼は、おバカ格闘マンガで有名ですが、おバカネコを描いた「What's Michael?」の人でもあることは忘れてほしくないですね。 で、小林まことを読んでいただくより方法がないのですが、小林まことが、漫画の主人公として作り出したキャラクターではなくて、彼自身や、彼が仕事上で会った人たちを「おバカ」ワールドで描いたのが、この「青春少年マガジン1978~1983」(講談社)でした。 たとえば梶原一騎とか、かなり著名な方も登場しますが、小林まことが「マンガ家」になっていく「おバカ生活の青春!」 が描かれていて、ちょっと胸に迫るシーンもあります。まあ、自伝といえば自伝ですね。 主人公は表紙の三人で、左が小野新二さん、中央が小林まことさん、右側が大和田夏希さんです。三人とも、もちろんマンガ家ですが、ぼくには小林さん以外覚えがありません。 お二人は小林まことが青春時代を語るときに、忘れらないライバルにして親友だったことが、この作品を読めばお分かりいただけることと思います。 余談ですが、毎月、マンガ便を届けてくれるヤサイクン、改めトラキチクンは小林的「おバカ」を目指したギャグを連発することがあって、本人は面白いことを言っていると自己満足していますが、たいていスベッテいて、小学生のチビラ軍団に呆れられています。 いかにも小林マンガ好きらしい「おバカ」ぶりですが彼自身はまだ気づいていないようです(笑)。

2021.12.08

コメント(0)

-

徘徊 2021年12月3日「古代エジプト展」 県立美術館

「古代エジプト展」徘徊 2021年12月3日 県立美術館 今日は12月3日です。久しぶりに兵庫県立美術館にやってきました。お目当てはこちらです。 「古代エジプト展」です。ミイラとのご対面を期待してやってきました。 普段は山側から入ることが多いのですが、今日はこっち側からやってきました。海側の玄関です。「古代エジプト展」のチラシはこんな感じです。 展示されている遺物の配置は「探検」、「発見」、「解読」、「スキャン」の四つテーマで部屋に分かれていて、二つ折りのチラシの内側に紹介されています。実に教育的で、ある意味面倒くさいのですが、こうやって写真を貼ると、わかりやすくできていて便利です。 今回の展覧会はオランダのライデン博物館の所蔵品の展示で、紀元前2000年くらいから1000年くらいの古さでした。最初の部屋にあって、最初に目についた一番古い石の壺は、紀元前2000年を超えた古さで、焼き物ではなくて石の壺だったので、すっかりはまってしまいました。 周りを見回すと、ヒエログリフが彫られているロゼッタストーンの模型とか、死者の書とかあって、自分でも何がそんなにうれしいのかよく分かりませんが、すっかり夢中で、少々疲れました。 ああ、ヒエログリフというのはこういうやつです。もろに象形文字であるところがうれしいですね。 現代では、ほぼ完ぺきに解読されているようで、ネットで探せば解読表も見ることができます。でも、現物が目の前にあるというのは、やっぱり感動というか、しゃがみこんでガラスの向こうの展示品に見入っていると、「ガラスに触れないでください」と注意されてしまいました。老人が中腰とかしゃがむとかすると、手がどうなるか、情けないことに前の壁にいってしまうわけです。 そんなこんなで、ミイラとのご対面をすっかり忘れて、どっちかというと、「まだあるのか!」とか思いながら、最後の部屋にやってくるとヒト型に作られた棺桶と包帯ぐるぐる巻きのミイラがありました。もちろん等身大です。今から3000年ぐらい昔の遺物で、包帯ぐるぐる巻きですから、べつに生々しいわけではありませんが、やっぱり「ミイラ」ということになると、生々しいと感じてしまうわけで、「ミイラを見たぞ」とふれてまわりたくなる展示でした。 この展示室では、部屋の中央に横たわっている一体一体のミイラに、テレビ画面が設置されていて、CTスキャンの画像を流しているのが現代的ですが、目の前の包帯ぐるぐる巻きの内部を画像で隈なく見せてくれるのは、なかなか面白い体験でした。 いやはや、なんというか、ついにミイラをこの目で見たという、カンドーというか、オソレというか・・・、好奇心とか、興味とかいう言葉では説明できない体験でした。 イヤ、ホント、すごかった! 二時間程もいたでしょうか。出てくると美術館の前にこんな人形が立っていました。これは、これで、すごい! まあ、人形といってもでかいのですが、「なぎさ」ちゃんだそうです。弟が大阪のほうにいるらしいのですが、2000年後には遺物になるのでしょうかね。 久々の美術館徘徊でしたが、結構疲れました。やっぱりミイラの祟りでしょうか?(笑)ボタン押してね!

2021.12.07

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(63)」(集英社)

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(63)」(集英社) 12月のマンガ便です。「キングダム 63」(集英社)、2021年11月24日発売の最新刊です。 「桓騎攻趙平陽 史記・始皇本紀」始皇13年、西暦BC234年、秦対趙の戦いが始まっています。趙の要衝平陽攻略をもくろむ秦の六大将軍の一人桓騎(かんき)に対して、迎え撃つのは趙の猛将扈輒(こちょう)です。62巻で始まっていましたが、秦軍は苦戦、苦戦、苦戦の連続です。 63巻のトピックは桓騎の部下雷土(らいど)将軍の戦いです。裏表紙のこの人です。 一見いかついキャラですが、筋の通った至誠の人でした。捕虜になったこの雷土に扈輒が加えるすさまじい拷問シーンには目を瞠ります。 もう一つは、もちろん飛信隊の活躍です。影丘という崖の上にそびえる趙軍右翼の陣地を巡る攻防での、絶壁をよじ登る飛信隊の歩兵軍団の凄まじい気迫あふれる戦いです。 このマンガ、時々、小学生の運動会の騎馬戦のような、素直な躍動を戦場シーンで描くところがぼくは好きです。 もう一つ忘れられないのが信と趙軍の近衛兵団の「妖将」岳白との一騎打ちでした。久々に信のスピード感あふれる戦闘シーンは見モノでした。岳白は表紙の中央のへんな髪形の男ですが、デカイ体からは想像できない不思議な体術の使い手でした。 さて、平陽の戦いは、実は始まったばかりですが、飛信隊が戦う影丘の戦いの帰趨はというのは読んでいただくほかありません。キングダムは戦いのシーンが、やっぱり面白いですね。

2021.12.06

コメント(0)

-

シャケン・アイマノフ「テュベテイカをかぶった天使」元町映画館no94

シャケン・アイマノフ「テュベテイカをかぶった天使」元町映画館 元町映画館で始まった「中央アジア今昔映画祭」という企画に通い始めました。今日は、その初日でした。見たのは「テュベテイカをかぶった天使」という1969年の映画でした。カザフスタンの映画ということですが、映画が作られた当時はソビエト連邦に含まれるカザフ・ソビエト社会主義共和国だったはずで、ソビエト連邦の解体の結果、1991年に独立し、カザフスタン共和国になった地域だと思います。 で、チラシの裏にあった解説がこれでした。 シャケン・アイマノフという監督の名前も、カザフスタンという地域も知らずに見ました。題名から天使のような「子役」が登場する作品だと見当をつけ座っていると、オール阪神・巨人の巨人さんのような、口ひげを生やして、頭の薄い、ちょっと見には40歳はくだらないと見える大男が「私の天使」と呼ばれて登場してきて、のけぞりました。 確かに母親と子供の葛藤(?)がテーマ(?)の作品だといえないこともない映画でした。しかし、30過ぎて結婚しない大男と、どちらかというと「大阪のおばちゃん」系の、まあ、厚かましさも極まれりという雰囲気の母親との、結婚噺を巡るドタバタ喜劇でした。 題名にあるテュベテイカというのは、どうもこの地域の民族衣装で、男性が被る帽子なのですが、他の男性の登場人は被っているわけではないので、被ることに、何か意味があるのかもしれませんが、解説されるシーンもあるわけではないので、よくわかりませんでした。 ソビエト時代のカザフスタン映画ということなのでしょうね。どっちかというと、ミュージカル仕立ての作品ですが、歌といい、ダンスといい、とてもローカルな印象で、まあ、「異文化体験」映画というおもむきでした。 なんだか、意表を突いた、ローカルなバラエティ映画という驚きに、どっちかというと、笑いをこらえて拍手!でした。とはいうものの、さて、これが続くとしたら、ぼくは耐えられるのでしょうか。 監督 シャケン・アイマノフ脚本シャケン・アイマノフ ヤコフ・ジスキントキャストアミナ・ウルムザコワアリムガズィ・ラインベコフビビグリ・トゥレゲノワビケン・リモワ1968年・88分・ソ連原題「Angel wearing tubeteika」2021・12・04‐no120・元町映画館no94

2021.12.05

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年11月24日 「これ!これ!これ!」 神戸駅あたり

「これ!これ!これ!」 徘徊日記 2021年11月24日 神戸駅あたり 今日は珍しく、KAVC、神戸アートヴィレッジセンターから元町映画館という二本立てコースでした。まずKAVCで見たのはこれです。 朝一にしては、暗めの映画で、最初から最後まで「死体」だったドミニク・サンダさんですが、不思議な女優さんですね。ある年代の方には『懐かしい』女優さんの一人です。まあ、そういうわけで、元気が出るはずもなく新開地本通りを南に下って、JRの高架をくぐって東に歩きました。いつもは歩かない道だったのですが、神戸駅の南までやってくると目の前にこの景色です。 ドーンと青空ビルです。思わず見とれました。なんというか、シュールです。 ビルの名前は「クリスタルタワー」とか何とかだったと思います。いつもはこの左側を通り抜けることが多く、こうやって正面に立つことがなかったこともあって気づきませんでしたが、まあ、今日はお天気にも恵まれていたのですね。 ついでなのでもう一枚貼りますね。 雲が、少し動いたのがお分かりでしょうか。ぼくのカメラとしては珍しくピントが合っているのがうれしいですね。 というわけで、意気揚々と元町映画館を目指して歩き始めた次第です。もう一度、ついでですが、元町映画館で観たのはこれです。 こちらは、何が写っているのかわからないのが、いつものシマクマ君ですが「MONOS」という南アメリカの映画のポスターです。 連赤事件を彷彿させる作品で、崩壊していく「遊び時間」を前にした少年たちの姿が胸を打つ作品でしたが、やっぱり明るいとはいませんでした。 いやはや、暗い一日になってしまいましたが、それにしても、青空に突っ立ていたクリスタルタワーの青空と白雲の虚構性もすごかった一日でした。ボタン押してね!

2021.12.04

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(62)」(集英社)

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム(62)」(集英社) 2021年11月のマンガ便で届きました。原泰久「キングダム62巻」(集英社)です。 61巻で登場した羌礼の正体が明かされます。彼女は羌瘣の妹で、蚩尤(シユウ)の一族の末裔です。蚩尤というのは作者の創作ではありません。中国神話上の戦闘神の名で、姓は「羌」のようです。実在したとして、湖南省の少数民族ミャオ族は祖先神として現在も祀っているそうです。 「キングダム」の作者原泰久は、そのあたりの現況の取材と「鉄製の武器」を発明したらしいという、史記など歴史記述からの推理から創作し、キャラクターとして登場させているのでしょうね。 羌瘣は、すでに「飛信隊」にとってなくてはならない戦闘者であり、ひょっとすると信の恋人の役も担うのかもしれないという、このマンガでは重要な存在です。 前巻では、突如登場した羌礼のエピソードの中で、修業時代の羌礼が同族の羌識の胸を貫いたところで終わっていましたが、今回は羌礼・羌瘣姉妹の決着が前半の山場でした。 後半は始皇13年(紀元前234年)秦王政によって六大将軍制が制定さるところから始まります。メンバーは以下の通りです。第一将 蒙武第二将 騰第三将 王翦第四将 楊端和第五将 桓騎第六将「空席」 ここまで「キングダム」を読んできた人にはなじみの名前ですが、第六将が空席、今後の戦果によって定めるとしているところが意味深です。 もっとも、歴史的な意味で言えば、秦王政は、このとき戦国の七雄と呼ばれた群雄割拠に終止符を打つ決意を天下に公表したといってもいい事件で、紀元前221年の天下統一まで13年間にわたる、闘いの火蓋が切って落とされたということですね。 で、本巻では早速対趙戦争が開始されます。さあ、どうなることやらというわけですが、「キングダム」は現時点で62巻です。ここから13年にわたる戦場の日々なのですが、いったい何巻まで続くのでしょうね。 今は亡き横山光輝は「三国志演義」を漫画化した「三国志」を60巻で完成するのに15年かりましたが、原泰久が「キングダム」の連載を始めたのが2006年の9月です。今年でちょうど15年です。で、62巻ですから、横山光輝の「三国志」をすでに越えてしまっています。これから大変でが、無事ゴールして欲しいものすね。

2021.12.03

コメント(0)

-

ベランダだより 2021年11月20日「秋のカマキリ」

「秋のカマキリ」 ベランダだより 2021年11月20日 11月のとある土曜日のベランダです。 「ちょっと、かまきり、かまきり!」 壁にカマキリです。なぜ、カマキリごときで騒ぐのか。なぜ、その壁を垂直に登るのか。いや、登れるのか。なぜ、慌てて、写真を撮るのか。いやはや・・・。 次々と実をつけたのはけなげですが、いつまでも色づかないトマトです。ミニトマトが、普通のトマトのように太って大きくなっているのですが、赤くなる兆しはありません。なぜ、赤くならないまま大きくなるのか。「いつまでも、生々しいな。」「日差しが足りないのよ、きっと。」「で、食べられるの?」「まあ、なるようになるわよ。」 トマトの隣の巨大なオクラです。 「これは、もう食べられへんな。」 「はじめから食べられへんわよ。」 「どうするの?」 「はじけて、種が取れるまで待ってるのよ。」 その種を、春になったら蒔くのでしょうか?うーん、で、食べられるオクラになるのでしょうか。 あっ、ちなみに、このオクラの実は8月に咲いた花の実です。写真はこれです。 信じがたいことですが、本当です。 台所のテーブルには柿です。11月は柿の季節です。チッチキ夫人の好物です。そろそろシーズンが終わります。バナナはシマクマ君の昼食です。 ベランダのカマキリは登り続けていました。どこを目指しているのでしょう。 日差しのあたたかい、11月の昼下がりでした。もうすぐ冬がきますね。ボタン押してね!

2021.12.02

コメント(0)

-

週刊 読書案内 是枝裕和「世界といまを考える 3」(PHP文庫)

週刊 読書案内 是枝裕和「世界といまを考える 3」(PHP文庫) 映画監督の是枝裕和の対談集、「世界といまを考える」というPHP文庫を見つけて、第3巻からパラパラ読んでいます。 「対談集」というのが好きです。作家や哲学者の対談でもそうですが、当然、本にするに際して構成とか校正とかで整理してあるのでしょうが、小説作品や評論の文章にくらべて、「はだかのままの言葉」が出てきている気がして、素直に「ああ、そうなのか」と、気楽に読めるからです。 この本の場合、ここのところ、ぽつぽつとその作品を見ていて、印象に残っている是枝裕和という映画監督は何を考えているのだろうという興味で読みました。 マア、そういうと、何か考え事をしているようですが、ほんとはパラっと見たときに、作家の川上弘美とかマンガ家の吉田秋生の名前が出ていたので、そっちにひかれて読んだにすぎません。(ああ、川上弘美は第3巻ではありません。第2巻です) 是枝監督の映画「海街diary」の原作者は吉田秋生で、二人の対談は2015年に是枝監督が映画化した際に「フラワーコミック」の掲載された対談のようです。 読みながら、面白いなと思ったのはこんなところでした。吉田:是枝さんは「海街diary」のなかでは「真昼の月」(第2巻)のエピソードがお好きだとお聞きしたのですが。是枝:ええ、大好きです。吉田:実は私も好きなエピソードなんです。幸が久しぶりに会ったお母さんと、和解したわけではないけれど、「まあ、しようがないか」と思うところが描きたかった。昔の私だったら描けなかったと思います。なんて厭な母親だろう、と思ったはず。是枝:映画では、そのオトナになりきれない母親役の大竹しのぶさんが絶妙で・・・・。吉田:母親であって娘でもある、というところを見事に演じていらっしゃいましたね。是枝:「出来の悪い娘で…」と大竹さんがいったときに、(幸を演じる)綾瀬さんがふっと母親を見る感じがとてもよかった。原作には「そうか、この人も娘だったんだ」という台詞があるのですが、それを口に出さずに目線だけでどれだけ伝わるかにチャレンジしました。(P59) とまあ、こんな会話なのですが、読みながら大竹しのぶと綾瀬はるかの表情が浮かんでくるような話で、そのうえ、マンガと、実写化した映画という表現の違いも面白かったわけです。 川上弘美との対談も面白かったのですが、「天才柳沢教授の生活」のマンガ家の山下和美との実作進行会話もスリリングでした。是枝:「ランド」はこれまでの作品に比べると、土着というか、歴史を背負っている匂いがするのんですが、ご自分ではいかがですか。山下:歴史を背負っている・・・・、たぶんそれすらも覆すと思います。是枝:引っ繰り返っていく?山下:引っ繰り返っていくと思います。人が歴史だと思っていたものが実は植えつけられていたものだったりとか、自分の過去の記憶すら当てにならない感覚だったりというか・・・。(中略) それをどうしたら上手く表現できるか、いま試行錯誤しています。でも、1巻の時は大変でした。編集部でも評判が悪くて…(苦笑)是枝:そうなんですか?(P93) で、話題になっている「ランド」(講談社)の第1巻を取り出して、評判の悪さに納得したりなんかしていると、山下和美の結論はこうでした。山下:「ランド」は主人公が何に対峙すればいいのかを探し続ける話なんじゃないかな、ということで腑に落ちたんです。逆を言えば「はっきりとした敵を設定して欲しい。出ないと落ち着いて読めない」というタイプの人は「ランド」を好まない。(P93) なんだか、ちょっと耳の痛い結論です。ご存知の方はご存知でしょうが、「ランド」は不思議な設定の時代劇・SF(?)・ファンタジー(?)・マンガで、是枝監督も言っているように、土着というか、もう一つ昔というか、歴史の次元が少しずれた世界を描いていますが、現代と通底しているところがオリジナルな感じの作品です。 マア、映画監督の対談集を読みながら、マンガの世界を広げていただくというのはどうなのでしょうね。現代マンガが映画ととても深い仲だということは手塚治虫以来、まあ、常識なのでしょうが、現代では対等な表象文化として、マンガと映画という等置感覚やマンガから映画へという発想の流れは、もう、当然ということなのかもしれませんが、映画監督と漫画家の関心のありどころの違いの面白さも感じられる対談でした。ちなみに「目次」はこんな感じです。第一章 映画監督と語る 細田 守 第二章 マンガ家と語る 吉田秋生、山下和美 第三章 学者と語る 原 武史、斎藤 環、宮台真司、野田正彰、福岡伸一 第四章 演出家と語る 水田伸生、三谷幸喜、蜷川幸雄&笠松泰洋、森 達也、鴨下信一 それぞれ、かなり読みでがある対談です。この第3巻では森達也との「ジャーナル」な話題で話している対談が面白かったのですが、映画監督というのが、まあ、森達也との対談に限らず、まあ、当たり前といえば当たり前なのですが、現代社会に対してビビッドであることに、ちょっとホッとしたような次第でした。追記2022・12・16 山下和美の「天才柳澤教授の生活1~8」(講談社文庫)をこのブログで紹介したついでに、自分の文章を読み返して、修繕しました。そちらも覗いていただけると嬉しいです。

2021.12.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 本日の1冊

- 読んだ本(清水聖士)・・その百六十…

- (2025-12-01 16:12:20)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…

- (2025-11-29 00:36:41)

-

-

-

- お勧めの本

- 革命の季節 パレスチナの戦場から [ …

- (2025-12-03 10:08:06)

-