2021年11月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

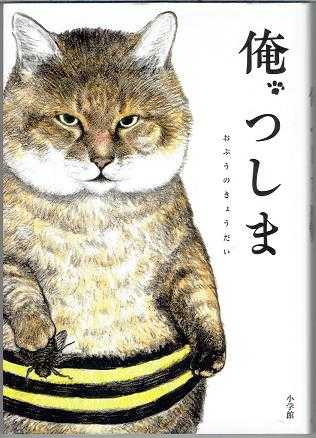

週刊 マンガ便 おぷうのきょうだい「俺 つしま 3」(小学館)

週刊 マンガ便 おぷうのきょうだい「俺 つしま 3」(小学館)「俺、つしま 3」(小学館)です。 今回は、まず、登場ネコ、及び人物ののページをご覧ください。 謎のおじいちゃん♀は相変わらず健在で、つしま君をはじめ、とりあえず、おじいちゃん家で家ネコとして暮らしている三匹、ちゃーちゃん、おさむ君はまったりと肥え太っていますが、近所のやさぐれ会の面々も紹介されています。 やさぐれ会のなかで、ツキノワ君は小学生のよっちゃんの家で世話になっていて、残りの狂犬君とか、ここには紹介されていませんが初代会長のサソリ君とかのエピソードも、なかなか笑わせてくれます。 初登場のサソリ君はなぜか首輪をする境遇らしいのですが、飼い主は、田中姉妹とはまた違う、謎の美女です。 第3巻のエピソードで話題になった話の一つがオサム君とマムシ君とサソリ君の容姿です。つしま君も疑っていますが、兄弟そのものです。気が荒いのもよく似ています。 ズン姐さんは、もう、この世の猫ではないのですが、存在感というか、貫禄というか、ここに載らないわけにはいかないようです。 ああ、それから、このシリーズには付録がついています。第2巻では、二枚の絵葉書が付録でしたが、第3巻はシールです。 ご覧のキャラクター、一つ一つがシールになっています。どこかに貼りたいのですが、このシール、もったいなくてはがせませんね。それに、ぼくの場合、このマンガはヤサイクンへのプレゼントのつもりで購入しているので、はがして、そのあたりに貼るのはやめておこうと我慢しています。 で、このマンガ、この後も続くのでしょうか?まあ、続いてくれるに越したことはないのですが。謎の美女の正体も知りたいですしね。

2021.11.30

コメント(0)

-

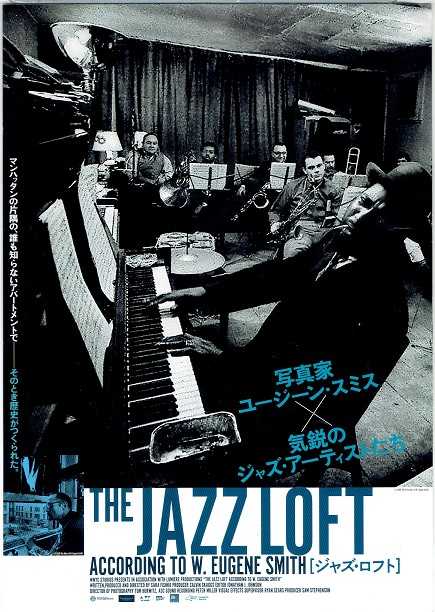

サラ・フィシュコ「ジャズ・ロフト」KAVC

サラ・フィシュコ「ジャズロフト」KAVC 1950年代の終わりころから、写真家ユージン・スミスが、ニューヨーク、マンハッタンのロフトに住み込み、その「部屋(?)」に出入りする、今では、ほとんど伝説化してるジャズ・ミュージシャンたちや、様々なクリエイター、とどのつまりは、あのダリまで登場するというおそるべき「空間」と「時間」の、ほぼ十年をドキュメントした作品でした。 第二次世界大戦末期、報道カメラマンとして撮った激戦地沖縄などの印象的な戦場の写真やシュバイツァーを撮った連作、そして、ぼくにはわすれられない「楽園へのあゆみ」で、世界的カメラマンになったユージン・スミスが家族と別れるいきさつがナレーションと写真で語り始められます。 写真と若干の映像、そして録音された音、ナレーションで構成された映画でしたが、ぼくのように何も知らない観客にも、ユージン・スミスの生きた時代と世界、そしてユージン・スミスという人間そのものを感じさせる、とても刺激的な作品でした。 ロフトでの彼のふるまいは「オタクの極致」です。集まってくるミュージシャンの演奏だけではなく、そこに人がいる様子の完璧な録音を求めている様子は、彼自身の世界に対する構え方、あるいは「芸術哲学」を感じさせます。 この映画で、最も印象に残ったのは、彼の「写真作法」とでもいえばいいのでしょうか、撮影し終わったネガから印画紙に焼き付ける作業の現場で、執拗に「光」を「作り出していく」様子が紹介されていますが、写真という芸術がカメラマンによって作り出されていく作品であるということを、初めて実感しました。 この映画には「楽園へのあゆみ」という作品の少年だった、スミスの息子さんの回想があります。そこで、彼は「手をつなぐとか離すとかいろいろなポーズを要求された」という微笑ましい発言がありましたが、写真を撮るという行為の始まりから、現像、焼き付け、そして複数の写真の連作化に至るまで、ユージン・スミスという写真家の「写真」という芸術作品の創作過程の報告として、聞き逃せない意味を持つ発言だと思いました。 ぼくにとって、この映画の、もう一つの驚きはもちろん登場人物の顔ぶれです。チラシの写真でピアノを弾いているのはセロニアス・モンクですが、彼の声やピアノに触るしぐさ、指の形、その指がちょっと鍵盤に触る音。 学生時代、友達のLPレコードを借り出して、一枚一枚カセットテープに録音したセロニアス・モンクが目の前にいるのです。もう、なんともいえないですね。 古い記録を、見ごたえのあるドキュメンタリーに仕上げた監督、サラ・フィシュコに拍手!でした。監督 サラ・フィシュコ製作 サラ・フィシュコ カルビン・スカッグス サム・スティーブンソン脚本 サラ・フィシュコ撮影 トム・ハーウィッツキャストサム・スティーブンソンカーラ・ブレイスティーブ・ライヒビル・クロウデビッド・アムラムジェイソン・モランビル・ピアースユージン・スミスセロニアス・モンクズート・シムズホール・オーバートン2015年・87分・アメリカ原題「The Jazz Loft According to W. Eugene Smith」2021・11・19‐no112・KAVC(no17)追記2023・09・05 元町映画館が、今年の8月の末に「モトエイ的JAZZ映画特集」と銘打って企画して再上映していました。わが家ではチッチキ夫人が見に行って、納得だったようです。

2021.11.29

コメント(0)

-

ソンタルジャ「草原の河」元町映画館no93

ソンタルジャ「草原の河」元町映画館 「映画で旅する世界」の特集で見た2本目のチベット映画です。ソンタルジャというチベットの監督の「草原の河」という作品です。 見終えて、邦題の「草原」はいらないと思いました。チベットとかモンゴルとの映画には「草原の」と枕詞をつけると・・・、という感じなのでしょうが、監督の原題が「河」とエンドロールで出てくるのを見ながら、「なんだかなあ」という気分になりました。 5歳くらいでしょうか。上のポスターに後ろ姿で映っている少女、ヤンチェン・ラモちゃんのお母さんは、二人目の赤ちゃんを身ごもっています。ラモちゃんは、このところお母さんのおっぱいが恋しくてなりません。で、こうやって遠くの山を眺めていたりします。 お母さんは、畑に麦撒きをしながら「こうして土に埋めておけば春になったらたくさんの麦になるのよ。」とラモちゃんに教えます。それを聞いたラモちゃんは、大切はクマのぬいぐるみを、こっそり土に埋めて、たくさんのクマさんになるよう祈ります。 ある日、オオカミがおうちの近所にやってきて、放牧しているヤギさんたちを襲います。で、子ヤギさんのお母さんが食べられててしまいました。残された子ヤギさんは、おうちの近くの柵の中で飼うことになりました。 で、ラモちゃんは、一人ぼっちになってしまった子ヤギさんと仲良くなります。まだ、小さいラモちゃんですが、友だちになった子ヤギさんにおっぱいをあげたり、柵で囲ってオオカミから守ったり、一生懸命世話をします。なのに、父さんは、子ヤギさんを他のヤギさんたちの群れに追い返します。で、おおぜいの仲間についていけない子ヤギさんははぐれヤギになってしまい・・・・。 チベットの草原の、厳しくも、豊かで美しい自然や、縺れたり、切れ切れになったり、もう一度結び直したりする家族の絆を5歳の少女の目を通して描いている映画でした。 出会うと、すぐにいじめたりからかったりしてくる近所の男の子たちとか、大好きなおっぱいをラモちゃんから取り上げる原因らしい、お母さんのおなかの赤ちゃんのこととか、オジーちゃんのことをいつも悪く言いうお父さんとか、ラモちゃんにも悲しいことや辛いこと言はたくさんあります。 中でも、お父さんがラモちゃんをオートバイに乗せて、山で修行しているオジーちゃんの所に連れて行ってくれたときに、自分は会おうとしないばかりか、お母さんが用意してくれたお土産の麦こがしを捨ててしまったことを、お母さんには黙っているように言ったりするのはわけが分かりません。 家族と別れ、河の向こうの山の洞窟に住んで、村の人たちからは「立派な行者」として尊敬されているオジーちゃんですが、お父さんは死にそうになっていたオバーちゃんに冷たかったオジーちゃんを許すことが出来ないらしいのです。 まあ、こんなふうに書いていくと、延々と書くことがあるのですが、映画の終わりになって、そんなお父さんとオジーちゃんのあいだに立ったラモちゃんが「春になったら、お母さんの新しい赤ちゃんや、ぬいぐるみのクマさんの赤ちゃんたちが、みんな生まれてくるよ。」と、二人の仲直りをとりなすかのようなシーンの美しさは忘れられないシーンになりそうでした。 ラモちゃんを演じたヤンチェン・ラモさんは上海の映画祭で主演女優賞をとったそうですが、さもありなんという存在感としぐさや表情でした。イヤ、ホント拍手!するしかないですね。監督 ソンタルジャ脚本 ソンタルジャ撮影 ワン・モン美術 タクツェ・トンドゥプ音楽 ドゥッカル・ツェランエンドタイトル音楽 ダンゼン・チージャキャストヤンチェン・ラモ(ヤンチェン・ラモ:少女)ルンゼン・ドルマ(ルクドル:母)グル・ツェテン(グル:父)2015年・98分・G・中国 原題「河 Gtsngbo」2021・11・01・no102・元町映画館no93

2021.11.28

コメント(0)

-

ロベール・ブレッソン「やさしい女」KAVC

ロベール・ブレッソン「やさしい女」KAVC 監督がロベール・ブレッソン、原作がドストエフスキー、この二つの条件で、見ないわけにはいかないという結論に達してやって来たKAVCでした。50年前の作品です。朝一番、の10時過ぎの上映という悪条件にもめげずやってきたのは、何かがよく分かることを求めてではありません。何しろ、ロベール・ブレッソンですから。薄暗い、モノクロの映像のなかのロバと少女の表情に、ある種呆然としながらも、なんだかよくわからいまま揺さぶられた相手です。どうせ、わからないに決まっています。だから、どうっだっていうのでしょう。 今回はカラーでした。誰もいないベランダでテーブルが倒れ、白いショールが空中に舞うシーンで映画は始まりました。 「死んでいないもの」という小説の題名がありましたが、最後のシーンまで繰り返し、その題名を思い浮かべていました。 死んでしまった女(ドミニク・サンダ)について、残された男(ギイ・フライジャン)が、祈っているメイド(ジャン・ロブレ)に語り続ける作品でした。 男が語っている部屋の真ん中には、最初から最後まで、ベッドから足が少しはみ出している女が横たわっています。この、ベッドからはみ出ている足というのが気にかかりって、記憶に残りました。 養老孟司すが、死者に対する人称ということを想起させる映画でした。 死体に1人称はあり得ないが、2人称の「あなた」であるかぎり死者は死体になりきれない。ゆっくりと3人称、つまりは、未知の他人、ただの死体になってゆくという話です。2人称である限りにおいて、死者は「死んでいないもの」ということなのですが、この映画は男にとって女は3人称でしかありえないということを語っているように思えました。 映像はベッドに横たわっている女を「私の恋人」あるいは「妻」として、すなわち、2人称の存在として語り続けている男の記憶と、カメラだけが知っている一人の女の素顔の組み合わせなのですが、語り続ける男にとって女は永遠に「あの女」、3人称でしかありえない空虚な事実と、女が1人称として垣間見せる表情が謎のまま差し出されていることが印象深い作品でした。 男の職業が質屋の鑑定士であることが、なかなか意味深だと思いましたが、ただただ「謎」として存在する女を演じたドミニク・サンダに拍手!でした。ともかく、そこに映っている表情が謎なのでした。もっとも、この表情を撮ったというか、そのまま映し出した、いや、それ以上に、こんなふうに「女」を描いた監督ロベール・ブレッソンに拍手!ですね。蛇足ですが、色がついても、ブレッソンはブレッソンでした。 やっぱり、というか、覚悟していた通りというか、何がなんだかよく分からない魅力的な映画でした(笑)。監督 ロベール・ブレッソン製作 マグ・ボダール原作 フョードル・ドストエフスキー撮影 ギスラン・クロケ美術 ピエール・シャルボニエ音楽 ジャン・ウィエネルキャストドミニク・サンダギイ・フライジャンジャン・ロブレ1969年・89分・フランス原題「Une femme douce」日本初公開:1986年3月29日2021・11・23‐no113・KAVC

2021.11.27

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 おぷうのきょうだい「俺 つしま 2」(小学館)

週刊 マンガ便 おぷうのきょうだい「俺 つしま 2」(小学館) 「俺、つしま 2」(小学館)です。 新しい登場人物、いや、登場ネコ君はテルオとしず子さんです。つしま君の放浪時代の友だちです。テルオの昔の名前はデニーロだそうです。飼い猫時代の思い出が彼にもありますが平和な暮らしを捨てて放浪しているタイプで、まあ、そういう顔しています。で、金網で捕獲されていってしまいます。 しず子さんは、どうもテルオの子供を妊娠したらしくて、やさぐれ会から姿を消しますが、テルオが捕まった後、クラウディアと名を変えて再登場します。 これが再開のシーンなのですが、しず子さんが産んだ子供は、テルオと同じ白黒ですが、体格はつしま君と同じ、チョー・ビッグです。上の右のページで、今の飼い主のおねーさんに抱かれているのがしず子さんの子供です。 ウーン、どっちの子供だったのでしょうね。 ネコの社会だけで出なく、人間の社会も描かれています。登場人物は、つしま君が暮らす家のおじいちゃん(♀)と、やさぐれ会のツキノワの飼い主になったよっちゃん以外にもお向かいの田中姉妹とか魚屋のオヤジとか、結構ユニークです。 付録に絵葉書がついていましたが、せっかくなので切り取っていません。第3巻もあるようで、ちょっとやめられませんね。

2021.11.26

コメント(0)

-

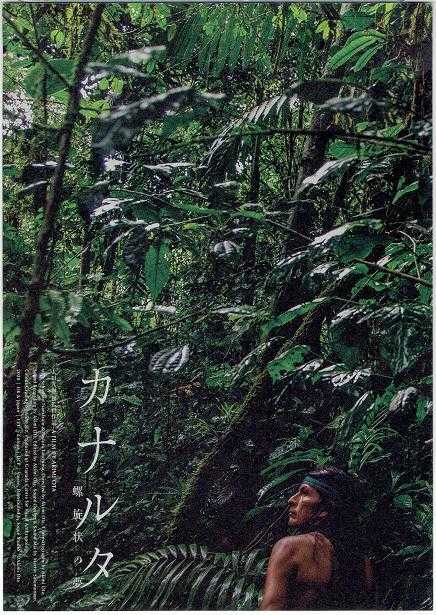

太田光海「カナルタ 螺旋状の夢」元町映画館no92

太田光海「カナルタ」元町映画館 ポスターに写っている男の様子を見て、こわごわ見た映画でした。裸で映っている男の彫りの深い顔を見ながら、南アメリカ、アマゾン流域、熱帯雨林、首狩り族、数え上げていくと、なんだかどきどきしました。 イギリスの大学で「映像人類学」とかを学んでいる太田光海という若い人が、シュアムール族というエクアドルの首狩り族の末裔の村、ケンタイム村で1年間暮らして撮った作品だそうで「カナルタ」というドキュメンタリー映画でした。 「カナルタ」というのは「螺旋状の夢」と副題されていますが、寝て夢を見たり、未来のビジョンを夢想したりすることを意味する、現地の言葉のようです。 おそらく、キャッサバという芋だと思うのですが、湯掻いた材料をスリコギのような道具でマッシュポテト状につぶし、その作業をしている女性が、どうも、生のままのキャッサバを口に含んで細かく噛みつぶして、マッシュポテトにした材料に繰り返し吹きつけながら練り込んでいくと、だんだんと流動化していくシーンが映し続けられます。チチャという、所謂、「口噛み酒」造りのシーンが、映画のはじまりにありました。 まあ、甘酒でもそうですが、だんだん発酵して出来上がっていく様子の見かけは、とても、おいしそうとは言えないのですが、場面が変わって力仕事をしている男たちが、子供が遊びで使うプラスチックのバケツのおもちゃのような器にポリタンクから、このチチャというお酒をなみなみと注いで回し飲みしはじめるのを見て、あっけにとられました。 あっけにとられるシーンは、これだけではありませんでした。チラシの写真で、森の中に立っている男、セバスティアン・ツァマラインという名ですが、彼が、掌(てのひら)あたりの具合が悪いといって、アリの巣に両手を突っ込み、ひじから先に無数のアリがたかるシーン、山刀で大けがをしながら薬草でなおしてしまう様子、薬草を石でたたき、直接手で絞り、汁を集めるシーン。森のなかを歩きながら、何気ない心境を語るシーンや、気が向いたといって歌を歌うシーン。それから、彼の妻パストーラが「大蛇の夢を見て、格闘したことの結果、村長になった。」と語るシーンがあるのですが、その説明にも驚きました。 セバスチャンの怪我のシーンでは救急車を呼ぼうかという話も出てきますが、地理的にはかなり奥地だと思うのですが、「現代社会」が、すぐそこまでやってきている「アマゾンの奥地」という、不思議としか言いようのない、近くて遠い「距離感」のなかに映画はあります。 うまく言えませんが、映画が映し撮っているのは文明からやってきた青年が面白がってカメラを向けると偶然映っていた未開の奥地という距離感ではありません。 文明のすぐそばで、普通に暮らしている人たちがいて、その生活を丁寧に撮っていると、とてつもない「奥地」が映し撮られていたのではないかと感じさせるところがこの映画を見ながら「あっけにとられた」 理由だと思います。 チラシの写真を見たときには、不気味な未開人に見えたセバスチャンでしたが、科学文明の打ち寄せる岸辺に暮らしながら、「未開」のビジョンを生きようとしているかにみえる彼は、科学文明のなかでビジョンを失ったように思える我々に、「人間の自然」のなかには、まだまだ開かれていない奥地が残っていることを指し示してくれた映画のように感じました。 アマゾンの意固地なおっさんを辛抱強く撮り続けた太田光海監督に拍手!監督 太田光海撮影 太田光海録音 太田光海編集 太田光海サウンド マーティン・サロモンセンカラーグレーディング アリーヌ・ビズキャストセバスティアン・ツァマラインパストーラ・タンチーマ2020年・121分・イギリス・日本合作原題「Kanarta」配給トケスタジオ2021・11・23‐no114・元町映画館no92

2021.11.25

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年11月24日 「11月はお誕生日ラッシュ!」 新西脇駅から谷川駅

11月はお誕生日ラッシュ! 徘徊日記 2018年11月24日 西脇・谷川・伊丹 愉快な仲間の一族には11月1日日生まれのサカナクンに始まって11月生まれが4人もいて、最後が23日とか、22日とか説が二つあるジュンコオババです。オババはチッチキ夫人の故郷、西脇市で一人暮らしです。二人で焼酎をぶら下げていくと機嫌よく酔っぱらって、人生を説いていたので、まあ、当分大丈夫のようですね。 翌日はすたれてしまった商店街を歩いて新西脇駅まで歩きました。写真は加古川と杉原川が合流する地点にかかっている鉄橋です。晩秋の青空と光る川面というなかなかいい風情ですね。 鉄橋を正面から撮るとこんな感じ。線路はJR加古川線です。 新西脇の駅は、これ以上のわびしさはなかなかない風情で、なんと、トイレなどというものももちろんないようです。徘徊老人には、これが一番ヤバイ!のですが・・・・。 駅前の空き地、広場じゃないですね、空き地です、には夏みかんがたわわです。もうすぐ冬ですね。 ここから丹波の谷川まで行って、福知山線で伊丹まで、そこから阪急経由で三宮、JR神戸線か高速バスで自宅へというのが今日の徘徊計画です。 谷川行の車内は「老人会」的混雑で、なんと、立ちっぱなしでした。もっとも車窓には「へそ公園」とか、円応教とか、運転手さんの後ろ立って、で、ちっとも飽きないまま加古川をさかのぼりって谷川駅到着です。 もちろん、乗り換えの待ち時間はたっぷりあって駅の外へでました。そこはなんと、恐竜の町なのでした。なかなか、素朴な恐竜のモニュメントがあって、「ありゃりゃこりゃなんじゃ。」 写真にとってみると、なかなかの顔つきで、これが結構面白い。 まあ、それにしても何にもない駅前で、目の前に山が見えるだけです。恐竜がでそうな雰囲気は別にないのですが、丹波は恐竜で持ち上がっているらしいですね。。 駅待ちのタクシーの運転手さんは開けたドアの窓に足をかけて昼寝していて、とても客商売とは思えない優雅さです。途中で特急が停まったのですが、もちろん誰もおりては来ませんでした。 「ああ、そうやトイレやトイレ。」 40分ほど待ってやってきたのは篠山口行各駅停車でした。各駅停車といってみたくなる風情の駅ですが、ホントはここは北播方面への乗換駅です。特急も停車します。 「オイオイ、ちゃんと連絡してんのか?まあ、ええけど、加古川と武庫川の分水嶺はどこやねん?まだ北に向かって流れとるやんなあ。」 篠山口からは丹波路快速とかで、急に街の電車の雰囲気にかわりました。結局、河の流れがどこで変わったのかわからないまま、三田をすぎて宝塚、川を下るようにJR伊丹まですいすいでした。都会の電車は速いですね。(笑) 今日の目的地の一つがこれでした。伊丹アイホール「青年団」公演ですね。 ノンビリローカルを徘徊してきましたが一番混んでたのが、加古川線とはこれいかに?でしたね。しかし、まあ、乗り物徘徊も悪くない。2018/11/24

2021.11.24

コメント(0)

-

徘徊 2021年11月10日 「こちらが本堂」 太山寺あたり その3

「こちらが本堂」 徘徊 2021年11月10日 太山寺あたり その3 奥の院をウロウロして、元の境内に帰ってきました。正面の建物が本堂なのですが、他の写真がピンボケで、これしかありません。実はこのお堂は国宝で薬師如来さんがまつられているらしいのですが、近くから全景を撮るのを忘れました(笑)。 本堂のなかでも、パチパチ撮ったのですが、なぜかピンボケ。この廊下の写真だけです。本堂には薬師如来さんがいらっしゃるはずで、これも格子ごしに狙ったのですが、真っ黒でした。 周りにはこんな建物もありました。護摩堂というらしいです。法隆寺の金堂のような感じですが、四角い建物でした。 向こうに鐘撞堂も見えます。雨が降っていて屋根の下から撮っています。 この左手が阿弥陀堂なのですが、建物の全景の写真を撮り忘れました。阿弥陀堂の廊下からの三重塔がかっこいいので忘れてしまったわけです。 廂が写り込んでいますが、阿弥陀堂の廂です。なかなか渋い写真だと自画自賛です。で、廊下から阿弥陀堂のなかを格子ごしに覗いてパチリパチリとやってみると、奇跡が起こりました。 阿弥陀如来さんが写っていらっしゃったのでした。ちょっとすごいと思いませんか。 まあ、これだけで、老人二人の再会も報われたというものではないでしょうか。日本語が少し変ですが、ご容赦ください。 阿弥陀堂から御手水の所に戻ってきてパチリパチリしました。 大きな石灯籠もありました。写真が大きのではなくて、灯籠がでかいのです(笑)。 ここからもう一度三重塔をパチリです。 この後二人は、なんとつつじが丘の喫茶店にしけこんでおしゃべりしたのですが、まあ、そのあたりは割愛ということで、今回の「おひさしぶりの会」の報告はこの辺りで終わります。 次回、このお寺に来るときは、もう少し、写真に根性を入れようと思った徘徊でした。

2021.11.24

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 おぷうのきょうだい「俺、つしま」(小学館)

週刊 マンガ便 おぷうのきょうだい「俺、つしま」(小学館) シマクマ君の家に、ネコはいません。同居人と暮らし始めて40年近くたちますが「人間の子供」、「文鳥」、「インコ」、「金魚」、「メダカ」以外は飼ったことがありません。県営住宅、市営住宅、公団住宅と住んできましたが、どこでもイヌ・ネコは飼育禁止でした。 子供ころの記憶ではネコは家族でしたが、小学生ぐらいまでの事です。同居人の実家にはネコがいました。今はおばーちゃんが一人暮らしで、ネコは、もう、いません。 シマクマ君がネコのことを気にかけるようになったのは、仕事をやめた頃、ベランダに迷い込んできた「ノラ」に出会ってからです。なんとなくベランダに上がり込んできた灰色系のキジネコ君だったのですが、まだ幼いようすのわりには、根性がすわっているというか、なかなかいい顔つきで、近所の人に見つからないように、ちょっとお食事などを提供してみると、当たり前の顔で召し上がって、なんだかゴロゴロした後、プイと去っていくのでした。 ほぼ、毎日、日が暮れた頃にやってきてベランダと部屋の仕切りのところに座って食事を待つという態度です。不思議なことに慣れてきても、ほとんど声をあげることがありませんでした。 部屋の住人が留守の場合も、じっとその位置に座っていたようで、戸が開いていても部屋に足を踏み入れたことが、ただの一度もないところが「ノラ」の仁義だったのでしょうか。 もっとも、生(?)のダシジャコや鰹節は好物のようでしたが、だしをとった後のデガラシのだしじゃこには口もつけないという、なかなかな味覚の持ち主で、「お前、そういうことでは苦労するよ」とか言いながら食事のお世話をしていたわけですが、ある日を境にぷっつり来なくなってしまいました。 で、もう、一年以上たつのですが、お隣の公団住宅を歩いていた同居人が見つけました。「おったよ、元気にしてたよ。ぜったい、あいつよ、間違いないわ。「子連れとかやった?」「うーん、クロいのと一緒やったけどねえ。」 そんな会話をしていたときに、ネットで見つけたのがこのマンガです。著者がおぷうのきょうだい、書名は「俺、つしま」(小学館)です。表紙の肖像画でいちころでした。 元ノラ猫で、今は男性だか女性だか不明の老人の屋敷に住みついた「つしま」くんの生活が描かれています。他に「ちゃー」くんと「ズン姐さん」、時々やってくる「オサム」くんが主な登場ネコ君です。他には近所の「やさぐれ会」のメンバーとかが時々出演しています。 もともとブログに連載されていた(今もか?)「マンガ」だったようです。きっと有名な作品なのでしょうね。読み終えて、なかなか心に残るシーン満載なのですが、ちょっとウルッときそうだったページがこれです。 高齢のズン姐さんがこたつ猫になってしまったシーンです。 このマンガはいつもマンガ便を届けてくれるヤサイクンのお誕生日のプレゼントにするつもりです。彼は、一戸建ての住居をよいことに二匹もネコを飼っているうえに、ワンコまで一緒に暮らしています。三匹のチビラ軍団も最強です。きっと喜んでくれるでしょう。

2021.11.23

コメント(0)

-

週刊読書案内 金子薫「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社)

週刊読書案内 金子薫「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社) 蛹の形をしたの拘束具に首から上だけ出した形で閉じ込められ、糞尿まみれのまま吊るされている「機械工」、天野さんが、自らが蛹であることを信じ、やがて、蝶になって羽搏くことを夢想するお話を読みました。 金子薫という1990年生まれらしい、若い作家の「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社)という作品です。 微睡の中で天野はしばしば蝶になっていた。夢の中で色取り取りの翅をはためかせ、晴天の下、花畑に舞っていることが多かった。ー中略ー ああ、早く蝶になりたいものだ、それだけを願い、固く眼を瞑った。すると直後、スプリンクラーが散水を開始した。ー中略ー 瞼を閉じたまま、水滴を味わい、天野は考える。この雨は羽化の予兆であるに違いない。自分たちは越冬蛹で、降り注ぐ生温かい水は春雨なのだ。冬が過ぎ去り春が来た。無数の蛹が破れ、蝶が一斉に飛び立つ日は近い。(P6~P7) 天野は眼を瞑って歓びを嚙み締め、内なる熱に身悶えしながら、変わっていく自らの躰と、迫りつつある昇天について思いを巡らせた。織物または硝子細工の如く美しい、二枚の翅を羽搏かせ、私はどこまで飛んでいけるだろうか。一頭の揚羽蝶はどれほど天に近づけるのだろうか。(P198) いきなりネタバレのようですが、本書の始まりと終わりの一節です。主人公「天野」君が「蝶」を夢想するに至るきっかけは、上に書きましたが「蛹型」の拘束具に閉じ込められた結果、「蛹」であるという、まあ、いわば無理やりな自己確認にあるわけですが、拘束を解かれて工場で機械工として働く作業着が「蝶」柄であり、彼が作るのもまた金属製の蝶であるという反復によって、「蝶」が作品のテーマ(?)のように君臨してゆきます。 当然「蝶」とは何だろうという疑問がわくのですが、「蝶」は「蝶」であるにすぎません。比喩でも寓話でもない、ひらひら飛翔する昆虫であるただの蝶です。おそらくそこが、この作品の肝だと思いました。 2021年に発表されたということからでしょうか、コロナ禍の社会のありさまの寓話のように読まれている面があるようですが、おそらく何の関係もないと思います。 いってしまえば、ある種「美的な観念小説」を目指した作品だと思いまいました。硬直した権力社会にトリック・スターとして登場する「道化」とか、「道化の笑い」の昇華としての「蝶」の飛翔とか群舞とかいうアイデアは面白いですが、荘子を持ち出すまでもなく、ありがちでしたね。道化と蝶というセットでは、いかに自由に描こうともイメージがあらかじめくっついてしまうのです。 結果的に、細部の描写や言及に関して、よく勉強なさっているという感想を持ちますが、そういう言い草は、こういう小説だと誉め言葉にはならないでしょうね。 最後に、クライマックスとして描かれた子供たちの手から金属製の蝶が舞い上がっていくシーンがありました。作家が勝負に出ている感じでした。 小さな道化たち、秀人、明弘、奏太、司、真弓は、手当たり次第に落ちている蝶を拾い、両の手に包んでいる。何をするつもりなのかと眺めていると、黄色い蝶が一頭、秀人の合わせた手から抜け出し、舞い上がっていった。司の手からも、烏揚羽か黒揚羽、あるいは架空の黒い蝶が高く舞い上がっていく。其処彼処で、子供たちが捏ね廻した蝶が、どういう訳か本物になって自在に飛び始めていた。―中略― 太陽の光に照らされて、蝶たちが戯れあうように飛んでいる。偽の木が真の木に変化するのみならず、地面もゴムから土に変わり、花まで咲いている。(P197) 作家の描いてきた地下世界に初めて陽光が降り注ぐ、ここまでにはない「明るい」シーンですが、このシーンの後に、最初に引用した言葉「私はどこまで飛んでいけるだろうか。」というセリフがあって、その自問が印象に残りましたが、自問しているのが天野君なのか、作家自身なのか。最初から最後まで、作家的な自意識の過剰な作品だと思いました。 ただ、こういう自己言及的というか、堂々巡りというか、自らの観念を掘り続けるかに見える作品を20代くらいの読者はどう読むのか、ウザイになるのかリアルになるのか、ちょっと興味があります。 蛇足ですが、ヴィジュアル的なジメージとしては面白い作品、まあ、具体的な指摘はできませんが、最近のちょっとグロテスクな絵のマンガとか、ディストピア的イメージの映画とか、どこか共通している同時代的な感覚が漂っているような感じでした。 ついでに蛇足で、アゲハです。これは本物。

2021.11.22

コメント(0)

-

ベランダだより 2021年11月7日「オーあたらしい仲間がやって来た! 11月はお誕生日ラッシュ!

「オー!あたらしい仲間がやって来ました!」 ベランダだより 2021年11月7日 金木犀です。玄関先にこの花が咲いて、いい匂いがし始めると11月ですね。 我が家で大きくなった「愉快な仲間」たちにとっては故郷の花、懐かしい香りのようですが、11月といえば、我が家ではお誕生日ラッシュです。 11月1日に始まって23日まで、サカナクン、チッチキ夫人、ヤサイクン、ジュンコババまで、文化の日も、勤労感謝の日もお誕生日です。 その中で、まだ、ここに暮らしているのはチッチキ夫人だけですが、彼女の11月3日あたりからあれこれ盛り上がります。 松山のサカナクンの所からお誕生日のプレゼントで届いたのが「太秋柿」と「紅マドンナ・ジュース」でした。写真ではよくわかりませんが、なんというか、最近チラホラ見かけることもあるのですが、異様に大きな柿で、富有柿と二郎柿を掛け合わせた新種の甘柿のようです。少し青い感じがしますが完熟でした。 もう一つが、愛媛といえばポンジュースですが、これはベニマドンナのポンジュースでした。もったいなくて封を切ることができません(笑)。 当日はピーチ姫が帰宅してきて、久しぶりのタコ焼きパーティでした。昔はもっと大きなタコ焼き器だったのですが、今回は、鉄製で熱源はガスですが、卓上タコ焼き器です。二人暮らしだと「たこ焼き」そのものがご無沙汰ですが、三人になるとパーティーになります。 週末にはヤサイクン一家があーちゃんママもチビラ君たちも勢ぞろいして、5人で登場です。ヤサイクンが仕込みから買い出しまで準備した焼肉パーティーでした。 もっとも、チッチキ夫人が待望していたのがこのケーキです。今や、お誕生会の定番化した、「ツマガリのチョコレートケーキ」のホールです。 ハッピー・バースデーの合唱でローソクを吹き消してご機嫌なチッチキ夫人が言いました。 「これ七つに切るのは難しいから八つに切るね!」 「はいはい、どうぞ、どうぞ、だれかが二つね。」 「ふふふふ」 とか、なんとか、チビラ君たちでにぎわった午後も終わって、再び老人二人の、まあ、さびしいような、とは言いながら落ち着くようなその日も夜半を過ぎて、宵っ張りのシマクマ君を残してチッチキ夫人もお休みタイム、草木も眠る丑三つ時だったでしょうか。 「生まれました!女の子です。母子ともに元気だそうでーす。」 「ええー、お名前は?」 「明日の朝発表しまーす。」 はい、新しい命の誕生で、ゆかいな仲間が一人増えたというラインのお便りでした。 「おーい、無事生まれたってよ。」 「そうなん、そうなん。よかったねえ。で、どっち?」 「やっぱり、女の子やって。」 すっかり寝入っていたチッチキ夫人を起こしたものの、遠く、信州は松本、カガククン家のことゆえ、jジジ・ババ二人で何かができるわけではありません。 「これで、5人目のお孫さんやね。」 「ユナちゃん姫も、おねーちゃんやね。」 ただ、ただ、喜ぶだけです。 夜が明けて頑張ったサキチャンママからラインです。 「サラちゃん姫と名付けました!」 というわけで、11月7日、お誕生日ラッシュの11月ですが、また、一人「さそり座の女」が加わって、ますますにぎやかになった喜びの朝でした。「どうか、元気に大きくなりますように!」

2021.11.21

コメント(0)

-

徘徊2021年11月10日「こっちはお地蔵さん」 太山寺あたり その2

「こっちはお地蔵さん」徘徊2021年11月10日 太山寺あたり その2「三重塔のあたりの紅葉が早いねんな。こっちは、まあ、なんというか深山幽谷やな。」「その奥、高速道路が走ってるはずチャウの?」 橋のたもとあたりから渡ったあたりへと、そこここに石仏です。人里で打ち捨てられることになったお地蔵さんを持ってきたような感じです。 寺の敷地の中なのですが、さほど世話されているわけでもなさそうな様子です。受付でいただいた案内を見ると、奥の院は「地蔵堂」ということですが、一カ所にまとまっていらっしゃるわけではなさそうです。 ゴロゴロと大きな石が転がっていて、自然石ともいえないのですが、その石の上に座っていらっしゃるペアもいらっしゃいます。ここには、何か、大きな建物があったのかもしれませんね。 こちらはお一人です。何となく傾いているところが気にかかりますが、どこかにあったものを、この場に集めてきたのでしょうか。 ここは何だろうという感じですが、お稲荷さんもありました。もっともお社に近づくことはできません。多分、修繕が必要なのでしょうね、立ち入り禁止のテープが張ってあります。 こちらは首がとれているようですが、こういう風情は悪くないですね。ぼくは好きです。 並んでいらっしゃる、背後には谷川が流れています。地蔵菩薩というのが、どういうところにいらっしゃる仏さんなのかよく知りませんが、なんとなく「賽の河原」という気分になります。 赤い、前掛けを腰に巻いていらっしゃる感じですが、表情は素朴ですね。傾いているのは写真の撮り方のせいではありません。 これが地蔵堂でしょうか。格子の中はよく見えません。ロウソク立てと賽銭箱はありますが、誰かがお参りしている気配はありません。凄い山のなかの雰囲気ですが、橋のすぐ近所です。 お社つきというか、屋根付きというかの方が一人だけいらっしゃいましたが、表情は撮れませんでした。 なかなか、無秩序というか、ほったらかしというか、いい感じですね。ここから引き返した、さっき渡った橋を渡ります。 橋を渡り終えたところで、川の流れを撮りました。雨が降っているのですが、これが伊川の上流だと思います。 けっこう大きな川に見えますが、そうでもありません。ただ、伊川谷という地名が明石の北側の神戸市の地域にあります。その地域を流れているのが伊川という川ですが、その源流近くなのでしょうね。 40年前には、神戸の市営地下鉄がありませんでしたから、明石から神姫バスで「太山寺行き」に乗らないと来れませんでした。今は市営地下鉄の「伊川谷駅」から三重塔が見えますから、そんなに遠くはないと思います。

2021.11.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年11月10日 「やあ、やあ、おひさしぶり!」太山寺あたり

「やあ、やあ、おひさしぶり!」 徘徊日記 2021年11月10日 太山寺あたり その1 2021年の10月6日の水曜日に再会した旧友FUKUSIMAさんと約束しました。 「月に一度くらいは会って話すのも悪くないね。」 で、もう、一月経ちました。11月10日水曜日のお昼過ぎです。 「いま、バス停にいるのですが・・・?」 バス停の横でスマホをいじって写真を撮っていると電話がそう言いました。 「えーっ?ぼくもバス停におるで…。あっ、目の前や!目の前や!」 5メートルも離れていない場所から電話をもらうのは初めてですが、かくいうぼくも目の前の自動車に 気づいていないのですから、まあ、しようがありません。 というわけで、無事再会、出発です。 「こないだと同じ所でええやろ。」 「うん、せっかく太山寺の近くに行ったのに三重塔を撮り忘れたから丁度ええわ。」 「そんなら、太山寺参ってみよか。」 そういうわけで、今日は太山寺詣でと相成りました。 先月より、もう少し奥に入ってきて駐車しました。駐車場を出ると渋い山門が見えますが、これは安養院という別のお寺らしいですね。左手に三重塔が見えます。あっちが太山寺のようです。 角を曲がると石段でした。塔は左手で、奥に見えるのが本堂というか、かなり横幅の広い建物です。 石段を上って門を入ると受付があって、おばさんが暇そうに座っていらっしゃいました。本堂のほうをうかがっても誰もいないようで、なかなかいい感じです。入場料は300円でした。 受付から 振り向くと、下で見えていた三重塔ですね。最初の写真です。 「おおーモミジやなあ。そろそろ紅葉の季節やし、お客さんふえてくるかもね。」 とかなんとかいっていると、雨が落ちてきましたが、もう一枚。枚パチリです。「雨やけどあの奥いけそうやなあ、何があるんかな。これくらいの雨なら大丈夫やろ。」「ああ。大丈夫や、傘持ってる。スマホは車に置きっぱなしや。写真撮りたいけど…」「大丈夫、大丈夫、また送るから。」「せっかくやし、もうちょっと、あの奥、行ってみよか。」 「ほら、このお寺、奥は広いんや。」 「ほんまやなあ、実際お金払って入いんのは初めてやからなア。」 というわけで、雨模様もなんのその、太山寺、奥の院に向けて老人二人歩き始めましたが、後は次回ということで。 じゃあ、また覗いてくださいね。

2021.11.19

コメント(0)

-

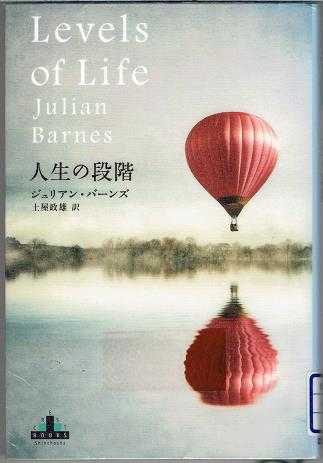

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「人生の段階」(土屋政雄訳・新潮クレストブック)

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「人生の段階」(土屋政雄訳・新潮クレストブック) もうほとんど「アクロバティック」とでも評すべき小説でした。気球の「高み」から悲嘆の「深淵」へ、という趣とでもいえばいいのでしょうか。 現代イギリス文学の名手、ジュリアン・バーンズの最新作のようで、裏表紙に書かれたキャッチコピーはこうでした。 最愛の妻にして最大の文学理解者であるエージェントを喪った作家は、その痛みに満ちた日々をどう生きたのか。 確かに、この作品の底には愛する妻を失った嘆きが充満していました。たとえば、第3章「深さの喪失」は、もういいよと言いたくなるほどの「哀しみ」の繰り言が繰り返しつぶやかれ、とどのつまり、風任せの気球の飛行士のようなこんな言葉が記されて繰り言は終わります。 どこかから、あるいは無から、思いがけず風が沸き起こり、気づけば、私たちはまた動いている。どこへ連れていかれるのだろう。(P146) ところが、読者であるぼくは、この一言によって、ようやく、この作品のたくらみに思い当たることになるのです。そういえば第3章の書き出しはこんな感じでした。 第3章「深さの喪失」 これまで一緒だったことのない者が、二人、一緒になる。結果はときに大失敗となる。例えば水素気球と熱気球を初めてつなぎ合わせたときのように、墜落して炎上したり、炎上して墜落したり。だが、時には成功して、そこから新しい何かが生まれ、世界を変えることもある。ただ、その場合はいずれは ― 遅かれ早かれ ― あれやこれやの理由で一人が連れ去られる。その時失われるものは、それまであった二人の合計より大きい。そんなことは数学的にはあり得ないのかもしれないが、感情的にはありうる。)(P83) で、第1章の書き出しはこうでした。 第1章「高さの罪」 組み合わせたことのないものを二つ、組み合わせてみる。それで世界が変わる。誰もそのとき気づいていなくてもかまわない。世界は確実に変わっている。(P7) ついでに付け加えれば、第2章はこうです。 第2章「地表で」 これまで組み合わせたことのないものを、二つ、組み合わせてみる。うまくいくこともあれば、そうでないこともある。熱気球で初めて有人飛行を成功させたのは、ピラートル・ド・ロジェだ。このフランス人は、フランスからイギリスへの海峡横断でも人類初になろうと計画し、実現のため新種の気球を考案した。具体的には二種類の気球を組み合わせ、上の水素気球で浮力の増大を図り、下の熱気球で操縦性のの向上をねらった。一七八五年六月十五日、よい風が吹いていたこの日、新型気球がパドカレー県から飛び立った。最初こそ雄々しく順調に上昇していたが、まだ海岸線に達しないうちに水素気球のてっぺんから炎が上がった。期待された新型気球は、ある見物人の言葉では「天のガス灯」となってそのまま地表に墜落し、乗っていた操縦士と副操縦士がともに死亡した。(P39~40) 問題は、それぞれの章につけられた「題名」なのですが、内容をぼくなりに追えば、第1章で組み合わされたのは「人間」と「空」です。すなわち気球の出現という、19世紀の新しい世界の出現は、新しい可能性の誕生でもあります。人が空から落ちてくる世界の始まりです。「高さ」を求めれば、当然「落ちる」というリスクを避けるわけにはいきません。 第二章では「気球乗りの女優サラ・ベルナール」と「気球乗りの軍人フレッド・バーナビー」です。「高さを愛した女」と「高さを夢見た男」の組み合わせです。 当然、かつてあり得なかった「高み」の恋が始まり、「夢見る男」の失恋は海峡横断の偉業を成就させるのであります。しかし、海峡横断という「空」の偉業も、「至高」の恋に破れたバーナビーを慰めることはできなかったようで、地上の砂煙の戦場へと軍人を駆り立て、あえない最期を遂げることになるのでした。 で、第3章です。作家ジュリアン・バーンズと著作権エージェントにして妻だったパット・カバナとの組み合わせの場合は、一体どうなるのか。 いや、組み合わせの結果生まれた「高みの世界」から、一方を引き去ると、残された一方はどんなふうに「落下」してゆくのか、「深さの喪失」とは何か、上空高く浮かんでいる気球に一人残された男は何処に流されてゆくのか。 とか何とか、こじつけようとしましたが、作家自身の悲嘆の告白が、ヨーロッパにおける気球の歴史や、サラ・ベルナールとフレッド・バーナビーの恋の行方と、どうつながっているのか、それはお読みになって、首をかしげられるのか、頷かれるのか、まあ、人それぞれでしょうね。 訳者の土屋政雄さんは、ちょっと首を傾げておいでのようですが、ぼくはと言えば、ご覧の通り、何とか頷く方でこじつけたいのですが、今一ですね。 何はともあれ、お読みいただければ、かなり手の込んだ作品であることは納得いただけると思うのですが、面白いか、どうかは、やっぱり人それぞれでしょうね(笑)。 いやはや、転んでもただでは起きない。そういう感じですね。

2021.11.18

コメント(0)

-

ルネ・クレール「リラの門」シネ・リーブル神戸no127

ルネ・クレール「リラの門」シネ・リーブル神戸 今日は土曜日でした。いつもは出かけないのですが、昨日から見始めたルネ・クレール レトロスペクティブの2本目、「リラの門」をお目当てに、ちょっとお天気も危なそうだったのですが出かけました 「JRの神戸駅から元町商店街を抜けて・・・」 とのんびり歩きをもくろんで歩き始めたのですが、商店街に入ってみると、あまりの人出に怯んでしまって道を変えました。コロナはどこへ行ったのでしょうね。 大丸前の交差点では聞いたことのない政治団体の人が街宣車の屋上から演説をしていました。日の丸を持った人がたむろしている中で「ニッポンのオカーサンのこころ!」とか聞こえてきて、車の屋上から若い女性が手を振っているのに、ちょっと引いてしまいましたが、維新なんとかの悪口を聞いて立ち止まってしまいました。まあ、信号が赤だったのですが、その場の妙にズレたレトロな雰囲気が不思議でした。もっとも、ズレているのはこっちかもしれないのが、最近の世の中なのですが・・・。 で、映画館について座ってみると、お客さんは数人で、懼れていた人出の心配は皆無でした。 酒場のシーンで、何とか盗み飲みしようとする主人公と、バーテンのオジさんとの珍妙なやり取りから映画は始まりました。 酒場のカウンター、小太りの飲んだくれ、石畳の路地、地下室の蓋、髭のギター弾き、フォアグラの缶詰、おしゃれな人殺し、偽のパスポート、かたそうなフランスパン、新聞の指名手配写真、胸の突き出たオキャンな美人、服屋の露店、荷物を背負った老婆、煙突の煙、如雨露のシャワー、戦争ごっこ、悪ガキ集団、目つきの悪いネコ。 記憶に残った断片を思いつくままに書き上げました。ギター弾きが歌うシャンソンとアコースティックなギターの音色が映画の底に流れていて、ひなびたパリの下町の風景の中で、生涯金持ちにもなれそうもないし、女性にもてるなんていうこととも、やっぱり、一生、巡り合えそうもない男の「ある秋の物語」でした。 毎日酒場にやってきて、何とかマスターの目を盗んでいっぱいやろうとしながら、結局、「もう帰って首を括る」と啖呵を切って出ていきながら、翌日、やっぱり同じことをしているこの「愚か者」、主人公ジュジュの末裔は、戦後の日本の喜劇映画の人気者にもいますね。それが森崎東なのか山田洋二なのかわかりませんが、彼らがこの映画にインスパイア―されたことは間違いないと思いました。 とはいえ、作品の随所に、何の関連もなさそうにちりばめられた、シーン、シーンの面白さにはうならされました。大人同士のやり取りに加えて、筋とは直接関係のない子供たちの、生き生きとしたイノセントの描き方や、なんの意思もあろうはずのない窓際の猫の表情の撮り方には、笑いを忘れて、ただ、ただ、拍手!でした。 怠け者で、役立たずの「愚か者」ジュジュは、酒場の娘マリアに恋し、指名手配の人殺しバルビエをかくまう羽目になりながら、そんなふうにしか生きられない「素直さ」を、どんくさいながらも、活き活きと生きていて、記憶に残るにちがいない登場人物でした。 「愚かしさ」ということが、人間にとってかなり上等な「美徳」でありうることを、これだけ丁寧に描いた映画を今まで見たことがありませんでした。 今更なのですがルネ・クレールという監督に拍手!でした。 もちろん、情けなくて、やるせないジュジュを演じたピエール・ブラッスール、ギターの弾き語りでシャンソンを歌い続けたジョルジュ・ブラッサンスにも拍手!です。 そして縦横無尽に画面を走り回った下町のちびっ子たちにも拍手!拍手!でした。 それにしても、最近、この映画のようなガキどもを、とんと見かけなくなりましたが、まあ、当たり前ですよね。この映画のような「町」の雰囲気は今や記憶のかなたなのですからね。監督 ルネ・クレール原作 ルネ・ファレ脚本 ルネ・クレール ジャン・オーレル撮影 ロベール・ルフェーブル美術 レオン・バルザック衣装 ロジーヌ・ドラマレ音楽 ジャック・メテアン ジョルジュ・ブラッサンスキャストピエール・ブラッスール(ジュジュ:人のいい飲んだくれ)ジョルジュ・ブラッサンス(芸術家:ギター弾き)アンリ・ビダル(ピエール・バルビエ:人殺し)ダニー・カレル(マリア:酒場の娘)1957年・99分・フランス・イタリア合作原題「Porte des Lilas」日本初公開1957年10月6日2021・11・13‐no108シネ・リーブル神戸no127

2021.11.17

コメント(0)

-

アレクサンダー・ナナウ「コレクティブ 国家の嘘」シネ・リーブル神戸no126

アレクサンダー・ナナウ「コレクティブ 国家の嘘」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルの予告を見ていて、「ウン?」と思っていると、映画好きの友人たちの評判が聞こえてきて、「そうか、そうか」という気分で出かけてきたシネ・リーブルでした。 映画はルーマニアのアレクサンダー・ナナウというドキュメンタリーの監督の作品で、病院経営者と薬品会社、政治家が結託して、市民の命をもてあそびながら、闇の金儲けに勤しむ世界を、ドキュメント、あからさまにした作品、「コレクティブ」です。 驚いたことが二つあります。 一つは、登場人物たち、新聞記者のトロンタンやその仲間、改革派の若い大臣ボイクレスクという人たちが、まるで俳優のようだったことです。 いつものようにぼんやり見ながら、ドキュメンタリィーではなくて、普通のミステリー映画だと思い込んでしまいそうでした。それは、たぶん、「出来事」を捉えているカメラのある場所のせいだと思います。 新聞記者たちの会話や、大臣の執務室での会話、それぞれ、オフレコに近い会議の内容が直に映し撮られる場所でカメラが回っていて、本当に撮っているのです。で、そこの会話がミステリー映画のセリフのようなのでした。 二つ目は、結末です。政治家や医療関係者のありえない程の腐敗が報じられているさなかに行われた選挙の結果、勝ったのは、なんと汚職まみれの政治家たちだったことです。 ぼくは、2021年秋の衆議院選挙の直後この映画を見ましたが、「日本」という国の選挙結果と、「ルーマニア」という国のこの映画の結末がそっくりだったことに客席から転げ落ちそうな気分になったのでした。 映画監督の森達也さんが、この映画についてこんな発言をしておられるのをネット上に見つけました。 すごい映画を観た。まずはこれに尽きる。誰だってそう思う。次にあなたは思う。なんてひどい国だ。私たちの国はまだましだ。でもならば考えてほしい。 私たちの国は記者会見が一般公開されていない。自分たちの執務をドキュメンタリーで撮られることを了解する大臣もいない。 つまり日本ではこんな映画は作れない。ならば同じことが起きてもわからない。 一人でも多くの人に観てほしい。そして気づいてほしい。権力監視について私たちの国は圧倒的に遅れているのだと。 たとえば、この国には、コロナ騒ぎに乗じて役にも立たないマスクを配った総理大臣がいましたが、そこで動いた何百億だか、何千億だかの公金の行方は闇のかなたという現実があります。 公共(?)テレビ放送は、投票率が上がるのを阻止することが目的のように、選挙戦報道をオミットするかのような、意図的な放送を繰り返し、民放は程度の低さの極限を目指すかのような、インチキな政治家・政治評論家のおしゃべりや、これでもかとを謂わんばかりの、文字どうりバカげた「お笑い」を流し続けています。 森さんは「権力監視について私たちの国は圧倒的に遅れているのだ」とおっしゃっていますが、むしろ、誰が意図しているのかわかりませんが、腐敗権力にとって一番都合のいい「愚民政策」政策を明るく受け入れている「権力崇拝」においては、世界の先頭を走っているのだという方がいいのかもしれませんね。 ハヤリ言葉で言うなら、「自己責任」を弱者に押し付け、無能な「ダメージ・コントロール」能力をさらけ出しながら、自らの責任を糊塗する「リスク・マネージメント」言語を、政治家のみならず、メディアも弄んでいるということなのでしょうが、明るく楽しいディストピアが着々と進行しているのは間違いないようですね。 いやはや、それにしても、この国の医療や福祉の美名の下にも、きっと、この手の腐敗が進行しているに違いないのですが、暴くカメラは出現するのでしょうか。 しかし、この映画に関して言えば、ここまで「奥深く?」カメラを駆使して暴いたアレクサンダー・ナナウ監督に拍手!でした。監督 アレクサンダー・ナナウ脚本 アントアネタ・オプリ アレクサンダー・ナナウ撮影 アレクサンダー・ナナウ編集 アレクサンダー・ナナウ ジョージ・クレイグ ダナ・ブネスク音楽 キャン・バヤニキャストカタリン・トロンタン(新聞記者)カメリア・ロイウテディ・ウルスレァヌブラド・ボイクレスク(新任の保健大臣)ナルチス・ホジャ2019年・109分・G・ルーマニア・ルクセンブルク・ドイツ合作原題「Colectiv」2021・11・09‐no106シネ・リーブル神戸no126

2021.11.16

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年11月9日 「街角のD51」神戸駅あたり

「街角のD51」徘徊日記 2021年11月9日 神戸駅あたり はい、神戸駅の西側、JRの高架沿いを元町商店街に抜けていく道端においてある機関車D51です。今日は元町の方から来て思いつきました。「しょっちゅう通るのに、一度くらい写真に撮ったらどうですか?」「うん、毎年塗り替えてはるようやなあ。ぴかぴかやし。」で、後姿をパチリ。ぐるっと右にまわって車道のほうからパチリ。もうちょっと全景を、真横からパチリ。「おお、石炭車写りきらへんな。やっぱりでかいな。みんな、この機関車がホンマに客車引いて走ってたのに乗ったことあるんかな?ぼくなんか、踏切でトラックはねて、堂々と立ち往生したのに乗ってたことあるなあ。アンナン、今やったらニュースやろうけど、べつに騒ぎにならんかったなあ。まあ、山陰線やったけど。」 ほんなら帰りますね。駅の方からパチリ。 こういうの見たら、運転席とか上ってみようという「悪ガキ」というのは、最近はいないのでしょうかね。子どもさんが、これをウレシガッテル姿を見たことが一度もないのですが。ぼくは、一応、大人なのでそういうことはしませんが、誘惑はありますよね。 まあ、そういう時代かもしれませんね。じゃあ、帰ります。バイバイ。追記2021・11・15 神戸駅の東にある機関車の写真を、ブログに載せながら、「なんか足りないな…」と思っていましたが、今日前を歩いていて気づきました。 正面からのこの姿ですね。まあ、もう一つ決定的に足りなにのが煙と蒸気ですが、「檻の中のD51」としては、まあ、何とも致し方ありませんね。 今日は、久しぶりの秋晴れで、なかなか雄々しく撮れたと思うのですが、いかがでしょうか(笑)。

2021.11.15

コメント(0)

-

ルネ・クレール「巴里の屋根の下 」シネ・リーブル神戸no125

ルネ・クレール「巴里の屋根の下 」シネ・リーブル神戸 「ルネ・クレール レトロスペクティブ」という企画がシネ・リーブル神戸で始まりまっていました。勘違いしそうですが「禁じられた遊び」のルネ・クレマンとは違います(笑)。 1930年代のフランスの監督で、その作品特集で、代表作が網羅されています。見たことがある作品もあるような気がしますが、あやふやであてになりません。 これは、もう、見ないわけにはいきません。11月の第1週の週末から始まっていたらしいのですが、気づいたのが水曜日で、出遅れました。 しようがないので、今日から、土・日返上で頑張ろうと思っています。初日の今日は「巴里の屋根の下」でした。 これが、チラシの裏にまとめられた筋書き解説です。1930年の作品で、ルネ・クレール最初のトーキーだそうです。もちろん白黒映画です。 出だしから「巴里の屋根の下」の合唱です。トーキーですからセリフもありますが、必要最小限という感じで、それで十分でした。 パリの町が上空から映し出されて、下の方から歌声が聞こえてきます。アパートらしい建物のベランダには生活している人の人影があって、1階の通りに面した戸口に女性が立っています。 で、そのアパートが立ち並んでいる前の街角で、楽譜売りのアルベールが人を集めて歌っています。楽譜売りという商売が、何とも言えない、いい感じなのですが、彼が拍子をとって町の人が声を合わせて歌う「巴里の屋根の下」を聞きながら、映像に見入っていくのです。 「映画」を見る見ごたえというか、ハラハラ、ドキドキする感情のなかに浸りきるというか、何とも言えない「満足感を経験しました。 見ている人が映像を見て音楽を聴きながら、自分で予想して、落胆し、やっぱり、ホッとする体験を堪能させてくれる充実感という感じでしょうか。 映画を見終えた後、「あなたは映画がお好きですか?」と聞かれたとしたら「はい。大好きです。」とキッパリ!です。間違いありません。 街角で合唱する人々に拍手! 酒場で青年たちの恋の争いを見ながら「天国と地獄」のレコードをかけてワインを啜っている、ノンキで、当意即妙なオジサンに拍手! この作品は1931年の「キネ旬」の外国映画ベスト10のベスト2位だそうです。 余談ですが、「キネマ旬報」っていう映画雑誌は今でもありますが、1919年創刊だってご存知でしたか?「キネ旬」が始めたベスト10が世界初の映画ベスト10だそうで、ちなみに世界最古のベスト1は1924年で、チャップリンの「巴里の女性」(原題「A Woman of Paris」)というサイレント映画だったようです。見たことはありませんが、なんか、「見なきゃ!」って思ってしまいますね(笑)。監督 ルネ・クレール脚本 ルネ・クレール撮影 ジョルジュ・ペリナール ジョルジュ・ローレ美術 ラザール・メールソン唄「巴里の屋根の下」作曲ラウール・モレッティ作詞 ルネ・ナゼル編曲 アルマン・ベルナールキャストアルベール・プレジャン(アルベール:楽譜売り)ポーラ・イレリー(ポーラ:恋人)エドモン・T・グレビル(ルイ:親友で恋敵)ガストン・モド(フレッド:チンピラで恋敵)作曲:ラウル・モレッティ/作詞:ルネ・ナゼル/編曲:アルマン・ベルナール 1930年・93分・G・フランス・仏語・白黒・スタンダード原題「Sous les toits de Paris」2021・11・12‐no107・シネ・リーブル神戸no125

2021.11.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 萩尾望都『ポーの一族』 小学館

100days100bookcovers no62 62日目萩尾望都『ポーの一族』 小学館 リレーをご一緒しているYAMAMOTOさんがしばらくご多忙なので、今回は私がSimakumaさんからバトンを受け継ぎます。 Simakumaさんご紹介の『悪童日記』は、読むつもりで買って積ん読の山にあった本でした。このリレーのおかげで今回ようやく読んだのですが、いや、これはすごい小説でした。最初にこの本に少し触れてから本題に移ろう、と思って書き始めましたが、どんどん書いてしまって長くなりそうなので、『悪童日記』については別の記事にしたいと思います。 さて、少年ふたり、ということで次はすぐに決まりました。選択理由があまりにもベタなことにはそっと目をつぶっていただいて。 『ポーの一族』(萩尾望都著、小学館) 「なにをいまさら少女マンガの古典を」な感がありますが、エンタメ要員として、このマンガを愛する読者のひとりとして、つつしんでご紹介させていただきます。 『ポーの一族』は長編マンガではなく、エドガーという吸血鬼の少年を主人公にした短編エピソードの集積です。初出の『すきとおった銀の髪』が1972年3月、フラワーコミックスから単行本が出たのは1974年6月ですから、もう50年近く前の作品ということになります。 もっとも、初出時から愛読したわけではなくて、初めて読んだのは1980年でした。私はもっぱら山岸凉子のファンでしたので、萩尾望都のマンガを読んだのはそのときが初めてでした。遊びに行った友人の家で見つけ、話もろくにせずに読みふけり、友人を呆れさせたあげく、帰宅してすぐに単行本5冊を買いました。それから現在まで、数年に1回くらいのペースで読み返しています。 この作品は短編の積み重ねでできていますが、萩尾さんには最初から「吸血鬼の物語で永遠に大きくならない子どもを描きたい」という構想がありました。 初出後、柱になる3つの作品『ポーの一族』『メリーベルと銀のばら』『小鳥の巣』を描き、その直後「ポー」の連作を中断して、『小鳥の巣』のアイディアをさらに膨らませ、ドイツのギムナジウムを舞台にした『トーマの心臓』を描き上げます。 余談ですが、『トーマの心臓』は一編にまとまった長編マンガで、『ポー』より『トーマ』の方が傑作だという人もいますが、たんに好みの問題です。どちらも傑作です。ちなみに、『トーマの心臓』を原案にした『1999年の夏休み』という映画を、金子修介が1988年に撮っています。4人の少年役に4人の少女をキャスティングしているのがミソで、今でもカルトな人気があります。主役のひとりは、当時「水原里絵」と名乗っていた深津絵里でした。 話を戻します。萩尾さんは1975年から再び「ポー」に戻り、1976年に最終話の『エディス』を描いて、連載は終わります。 「永遠に大きくならない子ども」は吸血鬼ゆえ、「永遠に衰えることのない生きもの」でもありました(「人間」と言えないところがつらいのですが)。絶対に死なないわけではなくて、身体に大きな衝撃を受けると「消滅」して死体が残らないという設定ですが、吸血鬼たちは「消滅」を避けるために、できるだけ人間と深い関わりをもたないように存在しつづけます。 吸血鬼伝説は全世界にあり、その設定も国によってまちまちだそうです。私は詳しくはないのですが、十字架、ニンニクに弱い、胸に杭を打ち込んだら死ぬ、という言い伝えは、ヨーロッパの吸血鬼伝説が下敷きになっているからでしょう。吸血鬼の発祥は東欧というのも、『吸血鬼ドラキュラ』の主人公がルーマニア人だったということからの誤解のようです。 さて、物語の発端は『メリーベルと銀のばら』です。主人公のエドガーと妹のメリーベルは幼児の頃に森に捨てられ、ポーの一族に拾われて育てられます。14歳のときに一族の秘密を知ってしまったエドガーは、何も知らないメリーベルを一族から引き離すことを条件に、吸血鬼になって一族に加わります。このときから、エドガーの何百年にわたる「衰えない人生」が始まります。数年後、ひょんなことからエドガーとメリーベルは再会し、自分たちの義兄弟であるオズワルドとも知り合うのですが、紆余曲折の末、エドガーは自分を兄と慕うメリーベルを振り払うことができずに、彼女を一族に加え、オズワルドの前から姿を消します。これが18世紀末の話。 『ポーの一族』では、一族のポーツネル男爵夫妻、メリーベルとともに、エドガーは旅から旅への暮らしをしています。少年と少女のころに吸血鬼になってしまった兄妹は永遠にそれ以上成長しないので、長期間同じところに住むことができず、誰かの「子息」としてしか生活できないのです。緊張を強いられる暮らしの中で、エドガーは、メリーベルに恋心を抱くアランという少年と知り合います。ある日、ポーツネル夫妻は一族に加えるのに適した人間を物色しているうち、夫人とメリーベルが見破られて消滅してしまいます。男爵も事故で消滅して、エドガーは突然ひとりぼっちになってしまうのですが、なかでも、心の支えだったメリーベルを失った悲しみはたやすく癒えず、エドガーは、両親がすでになく、心のよりどころを求めていたアランを誘って一族に加え、街から姿を消します。これが19世紀の後半。エドガーはすでに100年を生きています。 『小鳥の巣』は、エドガーとアランが「ロビン」という少年を探して、20世紀、1959年にドイツのギムナジウムに姿を現す話です。エドガーがアランと行動を共にするようになって、80年ほど経っています。ふたりはここで「ロビン」の1年前の死を知り、マチアスという少年を吸血鬼にしてしまったあげく、そのまま姿を消します。マチアスはキリアンという別の少年に見破られ、「消滅」します。 すべてのエピソードは、この3つの柱の間を埋めるようにつくられています。200年にわたる時代の随所に姿を現すエドガーはさまざまな局面で半ば伝説のように語られますが、それを語る人間と同時代にも、エドガーはいます。年代が下るにつれ関係者はヨーロッパ全土に広がり、大きな物語になっていきます。エピソードは年代順に並んでいないので、読み進めるうちに辻褄が合ってくる醍醐味もあります。 でも、世界の広がりとともに、中心にいるエドガーにはどんどん居場所がなくなり、孤独を深めることになっていきます。最終話の『エディス』は執筆当時の時代(1970年代半ば)に設定されていますが、ここでのエドガーは、長年連れ添っているアランとの確執、孤独と疲れで、悪魔のように深い陰翳を背負っています。 エドガーはほんとうは、もう「消滅」したいと思っていたのではないのだろうか。こんなにまでして存在しなくてはならない理由は何なのだろうか。『悪童日記』の双子の少年が重ねる行為が「生きるため」だったことに比すると、エドガーの行為のむなしさがことさらに立ち上がります。最後の支えだったアランも失い、エドガーは虚無の淵に立ちすくむのですが、人々は、あくまでエドガーに「永遠」への憧れを託して伝説を語り続けます。人間は永遠に「永遠」を知ることができませんから。 というわけですが、萩尾さんは、2016年に『ポーの一族』のまだ埋められていない時代のエピソードを突然描き始め、現在継続中です。これがいつまで続くのか、最後まで付き合っていくつもりではあります。 なお、『ポーの一族』は発表からこれまでの間に、何度も体裁や装幀を変えて再版されていますが、私の手元には3タイプの『ポーの一族』があります。このマンガには、版が違うとつい手が出てしまう何かがあるのです。それぞれエピソードの掲載順が違うのですが、面白いのは、頭から順に読むと、掲載順の違いで読後感も微妙に違うことです。このマンガには、そういう楽しみ方もあります。 では、KOBAYASIさん、よろしくお願い致します。(2021・02・28・K・SODEOKA)追記2024・04・01 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.11.13

コメント(0)

-

週刊 マンガ便 魚豊「チ。地球の運動について 第2集」(スピリッツCOMICS)

週刊 マンガ便 魚豊「チ。 第2集」(スピリッツCOMICS) 何となくほったらかしにしていた魚豊くんの「チ。」の第2巻です。9月のマンガ便に第1巻と一緒に入っていたのですが、ようやく読み終えました。 現代マンガという感じですね。第1巻でもいいましたが、ヨーロッパの中世世界を舞台にした、まあ、歴史マンガです。 中世のキリスト教、マンガではC教ということになっていて、そのC教がよって立つ世界の摂理を揺るがす考え方は「異端」ということで、まあ、かなりグロテスクな絵柄で処刑されるわけです。グロテスクに描くということが、このマンガ家の欲求として、どこかにあるんじゃないかと思わせる、小学生6年生のマンガ大好き少女の小雪姫が投げ出した雰囲気が漫画には漂っている、そういう特徴がある作品だと思います。 もう一つの特徴は例えばこんなセリフです。「いつみても空の世界は綺麗だ。・・・・なのに。我々の世界は、なんで汚れているのですか?」「それは、地球が宇宙の中心だからだよ。」「中心というのはね一番底辺ということだよ。重いものは下に落ちる、地球上のどこであろうと常に下に向かって落ちる。なぜなら地球が宇宙の一番底にあるからだ。神様がそうお創りになられた。」「な、何故ですか?」「地球は位が低く穢れていて、そこに住む人類は無力で罪深いと思い知らせる為だよ。君の見上げる夜空がいつも綺麗なのは、この穢れた大地(セカイ)から見上げているからだよ。」 第2巻の開巻すぐに描かれている、やがて主人公になっていく代闘士オクジー君がC教の聖職者の説教を聞くシーンでの会話の一部です。なかなか含蓄があると思うのですが、いかがでしょう。 やがて、マンガは、「神」が作った「宇宙の摂理」、地動説に対して、「観察」がもたらした「自然の摂理」、天動説が記された「異端の書」を巡るドタバタの中心人物として、命じられて人を殺すことが仕事の代闘士、最も最下層の世界の人間であるオクジー君が育っていく展開なのですが、オクジー君の「回心」がどんな契機で起こるのかというのが、まあ、ストーリーの肝だと思います。 ちょっと、ネタをばらせば、C教の摂理に従って「天国」、すなわち「死を望む」人間にたいして、「死を恐れる人間」のなかに「自然の摂理」、「真理」へ向かう可能性を信じる力、すなわち「希望」を描こうとしているのかなという感じです。 そのあたりの「物語」の作られ方が、絵柄とは対照的に初々しい感じがするのですが、なんといっても、絵柄とのアンバランスが、妙に「現代的」な印象なのです。 自然の摂理、天動説の正当化を説明する話題で出てくるのが「惑星」、第2巻の場合は火星ですが、その軌道の遡行現象の話とかが出てきますが、今の若い人たちにはウケるのでしょうか。なんだか素朴な感じがしてしまうのですが。そのあたりも、ぼくの年のせいかもしれませんね。

2021.11.12

コメント(0)

-

ソンタルジャ「巡礼の約束」元町映画館no91

ソンタルジャ「巡礼の約束」元町映画館 「映画で旅する世界」という企画で見た4本目の作品です。チベット自治区の監督ソンタルジャの作品には、この企画で初めて出会いましたが「草原の河」に続いて2本目です。 前夫に死に別れ、息子ノルウ(スィチョクジャ)を実家に預けてロジェ(ヨンジョンジャ)と再婚した女性ウォマをニマソンソンという美しい女優さんが演じていて、映画の舞台であるチベット高原の東端、四川省ギャロンというところの美しい民族衣装をまとって映っている姿が印象に残りました。 映画は「美人薄命」の言葉通り、死を覚悟すべき病に侵されていることを悟ったウォマさんが、聖地ラサへの五体投地による巡礼を決意し、一人で出発するいきさつから始まります。 つい先日、この同じ企画のプログラムで「ラサへの歩き方」というチベット仏教の巡礼の映画を観たばかりということもあって、さほど驚くこともなく、「なるほど、そうか、そうか!」 という感じでしょうか、ちょっと余裕のある気分で見ていました。 女性の場合だけなのか、そこのところはよく分かりませんが、一人で「五体投地」の巡礼をする場合は、たぶんボランティアだと思うのですが、付き添いをする人もいるとか、ギャロンという土地は「ラサへの歩き方」の村よりも、もっと東にあるところで、一日に4キロから5キロぐらいしか進めないわけですから、カイラス山どころかラサまでたどり着くのに1年はかかりそうだとか、巡礼に関する知識が少しずつ増えるのがうれしくて見ていました。 ここから書くことは、ネタバレということになりそうですが、病を押して単独の巡礼行を決行したウォマさんの道中に、妻の病状を心配した夫ロルジェ、母に会いたい少年ノルウが同行しはじめ、彼女が非業の死を遂げるあたりからこの映画の輪郭が見え始めます。 ウォマさんに命がけの「巡礼」を決意させた、亡くなった前夫と交わした「約束」、死んでゆく母から、その志を引き継ぐ少年の「約束」、行半ばで倒れた妻を看取る夫のなかに生まれる新たな「約束」。 その三つの「約束」が1000キロを超える「五体投地」の「祈り」 のなかに込められていて、「なさぬ仲」の父と子の長い長い旅を支えていくというロード・ムービーがチベットの驚異的な自然の風景を横切っていく映画でした。 聖地ラサの宮殿を、峠の上から望む、旅の終わりのシーンは圧巻ですが、それにもまして、父ロルジェに散髪をしてもらう少年ノルウの告白が胸を打つラストシーンでした。 果てしない風景と時間のなかに、小さな「家族の肖像」をくっきりと描いたソンタルジャ監督に拍手! この映像なしには、この感動はあり得ないと実感させてくれるチベット高原の風景に拍手! ああ、そうだ、書き忘れていました。心の通じ合わない父と子のぎくしゃく巡礼には、実はもう一人の同行者がいます。登場のしかたは、もう、唐突としか言いようがないのですが、母親に死なれたロバの少年です。いや、まあ、動物のロバなのですが、実にいい存在感というか、役柄を演じているのです。 このロバを見ながらロベール・ブレッソンの「バルタザールどこへ」を思い出しました。当てずっぽうですが、監督のソンタルジャさんは、きっとあの映画のファンだと思いますね(笑)監督 ソンタルジャ製作 ヨンジョンジャ脚本 タシダワ ソンタルジャ撮影 ワン・ウェイホア美術 ツェラントンドゥプ タクツェトンドゥプ編集 ツェランワンシュク サンダクジャプ音楽 ヤン・ヨンキャストヨンジョンジャ(ロルジェ:夫)ニマソンソン(ウォマ:妻)スィチョクジャ(ノルウ:少年)ジンパ(ダンダル:隣人)2018年・109分・G・中国原題「阿拉姜色 Ala Changso」2021・11・05‐no104元町映画館no91

2021.11.11

コメント(0)

-

週刊 読書案内 四方田犬彦「白土三平論」(作品社)

週刊 読書案内 四方田犬彦「白土三平論」(作品社) マンガ家の白土三平さんが、今秋、2021年10月8日になくなったというニュースが流れました。 あやふやな記憶ですが、その昔「少年」という月刊漫画誌があって、その雑誌で「サスケ」を読んで以来、週刊少年マガジンの「ワタリ」、週刊少年サンデーの「カムイ外伝」と、子供時代に読んだ覚えがあります。 傑作の誉れ高い「忍者武芸帳 影丸伝」や「カムイ伝」を読んだのは、小学館文庫で文庫化された後、ぼく自身、いい大人になってからですが、懐かしいマンガです。 もう一つ思い出したのがこの本です。それは「マンガ研究者」を自称する四方田犬彦の「白土三平論」(作品社)です。 微塵隠れの術を本気で試してみようと思った。一九六三年の秋、十歳のときのことである。月刊雑誌「少年」に連載されている忍者漫画「サスケ」(一九六一~一九六六)のなかで、主人公の少年が努力に努力を重ねてついに成功するこの忍術を、自分の手で実験してみようと決心したのである。(「はじめに」) まあ、なんというか、ありがちな書き出しで、少年時代の忍者修業の顛末が懐かしく書かれています。一つ違いの同世代としては「ほんとかよ?!」とまゆに唾をつけたい気もしますが、「忍者ごっこ」が、少年時代の思い出として、それなりのリアリティを感じさせる時代であったことは事実です。 本書が出版されたのは2004年ですから、忍者少年四方田犬彦君は、40年後に、自らの忍術の師「白土三平」について、父岡本唐貴の紹介に始まり、出生から貸本マンガ家としての出発、少年漫画誌での活躍をへて、2004年現在に至る伝記的事実、作風や社会的評価の変遷、加えて、作品そのものの「マンガ史」を越えた、芸術的価値の主張に至るまで、腰巻にある通り「壮大なオマージュ」として読み応えのあるモノグラフを完成させたわけですから、忍者ごっこを眉唾だなどとからかうのは失礼でしょうね。 なんといっても、少年時代から40年間、白土作品を端から端まで読み続けてきたらしいところが四方田犬彦らしいのですね。 ぼくたちの世代が読んできた、戦後日本の「マンガ」は手塚治虫を抜きには語れないということはよく言われますが、一方に絵柄も作風も対極的に見える白土三平を据えた視点のとり方が、いかにも四方田犬彦の面目躍如というべきところです。 読みながら本書に底流しているのは60年代に「革命的ルンペンプロレタリアート」を描いたと持ち上げ、風が変わったかのように打ち捨てた風潮から、漫画家白土三平を取り戻したいという意図だと感じたのですが、同世代の読者として、最も強く共感したのはそこだったかもしれませんね。 亡くなった白土三平さんが1932年生まれで、88歳だったと知り、1928年生まれの手塚治虫が1988年に60歳で亡くなったことを思い出しました。手塚治虫の方が5歳年長だったことに、なぜか不思議な気がしました。 戦後の昭和、子供時代を思い浮かべる人が、また一人なくなりました。でも、案外お若い方だったんだなって思いました。 それは、そうと、四方田犬彦さんは元気なのでしょうか。最近お名前を聞きませんが。

2021.11.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 石原吉郎「石原吉郎詩文集」(講談社文芸文庫)

週刊 読書案内 石原吉郎「石原吉郎詩文集」(講談社文芸文庫) 映画が早く終わって、さあ、帰ろうと思いながら、さしたる目的もなく、ただ歩いているだけの日があって、そういえば「歩きながら考える」詩人が、貧血で倒れて、そのまま入院したとかいう話を、ずーっと昔に読んだことがあったことを思い出しました。 詩人の名前は石原吉郎です。1915年、大正4年生まれで、東京外語のドイツ語学科を出て1939年に出征し、1945年の敗戦を満州のハルビンで迎えるのですが、その年の暮れにソビエト軍に逮捕され、捕虜となります。 1949年、25年の重労働の刑を言い渡されます。反ソ・スパイ行為の罪だったそうですが、1945年以前の、彼の職掌に基づいた行為が断罪されたらしいです。結果、シベリアのラーゲリに収容され、1953年、スターリンの死によってようやく解放され、翌1954年に帰国するという「体験(?)」を経て、詩を発表し、戦後詩を代表する詩人の一人と評価された人でした。 戦争体験を背景にした詩人としての作品が60年代から70年代の若いひとの心をつかみました。かく言うぼくもその一人ですが、詩人がアルコール依存症に苦しみ1977年、62歳で世を去ったとき、「自ら命を絶ったのでは」と、一人で、ぼんやり考え込んだことを覚えています。「さびしいと いま」 さびしいと いまいったろう ひげだらけのその土塀にぴったりおしつけたその背のその すぐうしろでさびしいと いまいったろうそこだけが けものの腹のようにあたたかく手ばなしの影ばかりがせつなくおりかさなっているあたりで背なかあわせの 奇妙なにくしみのあいだでたしかに さびしいといったやつがいてたしかに それを聞いたやつがいるのだいった口と聞いた耳のあいだでおもいもかけぬ蓋がもちあがり冗談のように あつい湯がふきこぼれるあわててとびのくのは土塀や おれの勝手だがたしかに さびしいといったやつがいてたしかにそれを聞いたやつがいる以上あのしいの木もとちの木も日ぐれもみずうみもそっくりおれのものだ(詩集「サンチョ・パンサの帰郷」より) こんな詩を繰り返し読んでいたぼくは1974年に二十歳になった青年でした。で、そのころのぼくは、たとえば「石原吉郎の詩」のことなんかを誰かと語り合うことが、最初から禁じられているような思いこみで、文字通り「無為」な学生生活を送っていました。詩がわかっていたわけではありません。しかし何かが刻み込まれていくような印象だけは残りました。 あれから半世紀の時が経ちました。先日、思い出したついでに手にとった「石原吉郎詩文集」(講談社文芸文庫)をパラパラしていて、ワラワラと湧いてくる得体のしれないものに往生しましたが、中にこんな詩を見つけて、少し笑いました。「世界がほろびる日に」世界がほろびる日にかぜをひくなビールスに気をつけろベランダにふとんを干しておけガスの元栓を忘れるな電気釜は八時に掛けておけ (詩集「禮節」より) 50年たったからといって、詩人の作品がよくわかるようになったわけではありません。詩人の死の年齢をとうに過ぎて、二十歳の青年が「歩く」よりほかに行動する意欲を失った老人になっただけです。この50年のあいだ、その半ばには、住んでいた神戸では大きな地震があり、その後、世紀末だというひと騒ぎもありました。それから10年たって、想像を絶する津波と原子力発電所の崩壊までも目にしました。にもかからわず、世界は陽気に存続しつづけています。 「ああ、これがほろびの始まりかも」 このところの「コロナ騒動」を、半ば当事者として、半ばは傍観者として眺めながら、そう思ったのですが、なかなかどうして、しぶとく「ほろび」をまぬがれそうです。本当は、もう「ほろんでいる」のを知らず、毎日、電気釜をセットしているのかもしれませんが、世はこともなげに選挙で騒いでいたりして、イソジンが効くとかいった人が人気者だったりします。 「あるく」しか能のない老人は、うるさく騒いで人を集めている宣伝カーをなんとか避けながら、裏通りにまわり、ブツブツつぶやきます。 「かぜをひくな ビールスに気をつけろ」 なかなかいい感じです。寒くなります。皆様も風邪などお引きになりませんように(笑)。

2021.11.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 加賀乙彦「日本の10大小説」(ちくま学芸文庫)

週刊 読書案内 加賀乙彦「日本の10大小説」(ちくま学芸文庫・1996年刊 かつて、イギリスの作家サマセット・モームが「世界の十大小説」(岩波文庫)というエッセイで選んだ作品をご存知でしょうか。ヘンリー・フィールディング「トム・ジョーンズ」(1749)ジェイン・オースティン「高慢と偏見」(1813)スタンダール「赤と黒」(1830)オノレ・ド・バルザック「ゴリオ爺さん」(1835)チャールズ・ディッケンズ「デイヴィッド・コパフィールド」(1850)ギュスターヴ・フロベール「ボヴァリー夫人」(1856)ハーマン・メルヴィル「白鯨」(1851)エミリー・ブロンテ「嵐が丘」(1847)フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」(1879)レフ・トルストイ「戦争と平和」(1869) と、まあ堂々たる10作ですが、1954年現在の選択なので世界の「近代文学ベスト10」というおもむきですが、今、成立年代を見直すと、ほとんどが、日本なら「江戸時代」の作品であることに、ちょっと驚きました。 まあ、日本人では亡くなって久しい博覧強記の批評家、篠田一士が「二十世紀の十大小説」、最近では、河出書房新社の「世界文学全集」を編集した池澤夏樹が「現代世界の十大小説」を選んでいますが、池澤のラインアップのなかには石牟礼道子の「苦海浄土」が入っていて話題になりました。 今日は、世界のじゃなくて加賀乙彦の「日本の10大小説」(ちくま学芸文庫)の案内です。 加賀乙彦は、もともとは精神科の医者で、フランスの精神病院を描いた「フランドルの冬」(新潮文庫)とか、死刑囚を描いた「宣告」(新潮文庫)で有名な作家です。本書をお読みになっていただければご理解いただけると思いますが、とてもオーソドックスな批評の書き手でもあります。 で、こちらが加賀乙彦流「日本の10大小説」というわけです。「愛の不可能性」―夏目漱石『明暗』「女の孤独と聖性」―有島武郎『或る女』「故郷と山と狂気」―島崎藤村『夜明け前』「愛と超越の世界」―志賀直哉『暗夜行路』「四季をめぐる円環の時間」―谷崎潤一郎『細雪』「愛と戦争の構図」―野上弥生子『迷路』「根源へ向う強靱な思惟」―武田泰淳『富士』「暗黒と罪の意識」―福永武彦『死の島』「人間の悲惨と栄光」―大岡昇平『レイテ戦記』「魂の文学の誕生」―大江健三郎『燃えあがる緑の木』 有島武郎、武田泰淳、そして大岡昇平が選ばれているのがうれしいのですが、特に大岡昇平の「レイテ戦記」を、ノンフィクションの「戦記」としてではなく「小説」として選んでいる見識が光っていると思います。 第1章から10章まで、それぞれの章が、作家や作品の紹介にとどまらない、論拠が明確でオーソドックスな文芸批評であるところが、この本の優れているところで読みごたえがありますが、第9章、「レイテ戦記」については、こんなふうに語っています。 多くの戦記は体験者の記憶だけに依存したり、通り一遍の文献調査だけで書き上げられているが、そのような安易な記録法では、記憶違い、自己の正当化、他人への過小評価、出来事の誤解などの、錯誤や意図的操作が入り込んでくる。大岡昇平の言葉で言えば、「旧職業軍人の怠慢と粉飾された物語」になりがちなのである。彼は、既成の戦記を徹底的に批判し吟味し、日本側の膨大な資料だけでなく、アメリカ側の資料も広く渉猟して、実際の戦闘がどのように起こったかを、とことん突き詰める努力をした。例えば敗軍の参謀の手記には、自分の作戦の欠陥を軽くするために第一線の将士の戦いぶりの拙劣さを糾弾したり、アメリカの公刊戦史には、勝利を誇張するために、遭遇した日本軍の戦力を課題に記録する傾向があり、こういうウソを、大岡は、粘り強い読解と比較と推理とで見破る、事実を示そうとする。 《中略》 ここでいう事実とは、ある個人が、自分の体験を記憶によって変形させる前の、裸で生な、言ってみれば赤裸な真実である。これは事実を描くノンフィクションに属する作品であるが、しかしノンフィクションで洗い出された事実は、事実であると認定する瞬間に、作者の推理力経験や趣味がするりと入り込むのであって、結局、作者が「これこそが真実だと思う」出来事にすぎない。それは、人間の真実を描くための想像力を駆使して捜索するフィクションと人間の真実という一点で相通じている。(「人間の悲惨と栄光」P231~232) この加賀乙彦の解説を読みながら気づいたことですが、「レイテ戦記」(中公文庫)を書き終えた大岡昇平は裁判における事実の認定をめぐる疑惑を描いた「事件」(新潮文庫)で推理作家協会賞を受賞しますが、戦場の「真実」にたどり着こうとした作家の苦闘を、「法廷小説」として推理小説化した傑作だったといっていいのではないでしょうか。 「レイテ戦記」は、お勧めするにはあまりにも長いので気が引けますが、「事件」のほうはすんなり読めていいかもしれません。 いや、今回は加賀乙彦の「宣告(上・中・下)」(新潮文庫)をお勧めするのが筋かな。いや、これはやっぱり長すぎるかな?(笑)追記2023・01・17 加賀乙彦さんの訃報をネット上に見つけました。2023年、1月12日、93歳だったそうです。このブログでは、手に取りやすい「日本の10大小説」(ちくま学芸文庫)を案内していますが、小説作品は「フランドルの冬(上・下)」(新潮文庫)以来、精神科医であったお仕事での経験や、陸軍幼年学校での体験をもとにした、重厚で誠実な印象の作風で、どこかで読み直したいと思っている作家でした。 訃報を知ったのが、偶然ですが、1月17日でしたが、神戸の地震があった時、同じ精神科の医師である中井久夫さんたちの現地での奮闘を支援し続けた医師のお名前の中に加賀乙彦、本名小木貞孝さんのお名前を、中井久夫さんのどの著書であったかよく覚えていませんが、見つけたことを印象深く覚えています。ご冥福を祈ります。 それにしても、また、一人いなくなった。そんな喪失感が続く今日この頃です。

2021.11.08

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「終わりの感覚」(土屋政雄訳・新潮クレストブック)

週刊 読書案内 ジュリアン・バーンズ「終わりの感覚」(土屋政雄訳・新潮クレストブック) 60歳を過ぎて、社会的関心や家庭的煩雑から自由になった男性がいます。長年勤めた仕事は退職し、かつて連れ添った妻とは離婚して単身ですが、すでに成人している娘とは円満な関係が続いているようです。 不思議なことに、別の男のもとに去ったはずの、元妻マーガレットとも、そこそこ円満な関係が再構築されたようで、知的で自省心にあふれたイギリス臣氏の平和な老後といったところです。 人は時間のなかに生きる。時間によって拘束され、形成される。だが、私自身はその時間を理解できたと感じたためしがない。いや、曲がるとか、逆戻りするとか、どこかにパラレルに存在するとか、そんな理論上の時間のことではなく、ごく日常的な時間、時計に従って規則正しく進行する時間のことだ。(P6) その出来事がやがて水増しされてエピソードになり、おぼろな記憶になり、時の経過による変形を受けながら事実になった。出来事そのものにはもう確信が持てなくても、少なくともそれが残した印象を忠実に語ることはできる。というか、私には、せいぜいそのくらいのことしかできない。(P6) 次第に失われていくとは言いながら、彼の意識のなかには生きてきた60数年の記憶が積み重なっており、何気ない瞬間に湧き上がってくる、かつての「時間」に戸惑いながらも、浮かび上がってくる「記憶の映像」のなかに、彼の「今」をつくりだした契機が潜んでいることを確認するかのように、落ち着いて、知的な口調で男は語り始めます。それが「終わりの感覚」と名付けられたこの小説の始まりでした。 アイデアと創意に満ちた「フロベールの鸚鵡」(白水Uブックス)・「10 1/2章で書かれた世界の歴史」(白水Uブックス)をかつて読んだことがりますが、「ポストモダン小説」とたたえられたジュリアン・バーンズがついにブッカー賞を取った作品です。知人の紹介で読み始めましたが、唸りました。 作家が、自らの人生を静かに回顧してるのではないか、そんなふうに思わせる書き出しでしたが、一通の手紙が語り手の「落ち着き」を揺さぶり始めることによって、様相は一変してゆきます。 手紙は遺産相続を伝える弁護士からのものでしたが、彼に遺産を残したのは初恋の女性ベロニカ・メアリ・エリザベス・フォードの母、フォード婦人でした。遺産は500ポンドの現金と、彼からベロニカを奪い、その後、二十代で自殺した親友エイドリアン・フィンの日記でした。 なぜ、一度しか出会ったことのないフォード婦人が彼に遺産を残したのか。500ポンドの現金には何の意味があるのか。そして、何よりも、その遺産のなかに、なぜ高校時代から親友だったエイドリアンの日記があるのか。 すべて、過去という「時間」のなかで、終わってしまったはずの少年時代から青年時代にかけての出来事の記憶が、語り手の男アレックス・ウェブスターのなかで揺らぎ始めます。 読み終えてみると、この回想と自省の告白は、ことの顛末を作品が語り終えた時点から始まっているということに気づきますが、ポストモダンな作風を讃えられたジュリアン・バーンズならではのたくらみに、ちょっと唖然としました。「あなたはまだわかっていない。わかったためしがないし、これからもそう。わかろうとするのはもうやめて。」 数十年ぶりに再会したベロニカがメールの返信のなかに残したこの言葉が、作品全体に響き渡っているかのような、読後感でした。追記2021・11・07 この小説は「ベロニカとの記憶」という邦題で映画化されていて、2018年、日本でも公開されたようですね。イギリスの芸達者な俳優さんがト二―(アレックス)とベロニカを演じていると思うと、なんだかワクワクしますが、うーん、アマゾン・プライムかネット・フリックスで探せば見つかりそうです。 「うーん、これは見たい!」 まあ、そういう小説ですね。

2021.11.07

コメント(0)

-

週刊 読書案内 新庄耕「ニューカルマ」(集英社)

週刊 読書案内 新庄耕「ニューカルマ」(集英社) 一緒に「面白そうな本を読む会(?)」で集まって本を読んでいる人に二十代のジャーナリストの卵というか、ひよこのような方がいらっしゃるのですが、彼が提案した本がこの本、新庄耕「ニューカルマ」(集英社)でした。 会の名前は、実はありませんが、長く続けていることもあって、会のメンバーの多くはぼくも含めて「時代」についていけていない傾向があるわけで、斬新な提案でした。 で、勇んで読みましたが、不満だらけでした。 震え続けている電話を操作し、耳に当てた。 「あっ、ユウちゃん、久しぶり、俺、シュン」 少年のそれを思わせる高い声が聞こえ、幼さの残る顔がうっすらと呼び起こされた。 「ああ・・・・、なんだ、シュンか」 平静を装って言ったつもりが、かえってわざとらしい口調になった。 大学時代の同級生だった。初年度の必修科目のクラスで話すようになったが、専門課程に分かれてからは接点もなくなり、たまにキャンパスで会えば挨拶する程度の仲だった。最後に話したのはいつだったか、卒業から今日までの五年間、何の交流もない。 「何度も電話しちゃってごめんね。いや、ユウちゃん、最近どうしてるかなって、ちょっと思って。」 遠慮がちな相手の声が、通りを往来する車の走行音と重なる。(P6) まあ、こういう電話がかかってきて「ユウちゃん」の「カルマ」が育ち始めるわけです。題名の「ニューカルマ」を見て、仏教用語だったような気がしましたが、読み終えて調べ直すと「業」ということらしいですね。 20代後半の独身サラリーマンが、ぼくはよく知りませんでしたが、いわゆる「ネットワーク・ビジネス」にはまっていく話で、はまっていく「ユウちゃん」の一人称語りの「物語」です。 だから、どうしても「内面」というか「意識」の世界を物語ることになるのです。 「みなさん、今はやりのネットワーク・ビジネスにはまっていく人間の内面って興味ありませんか?」 作家は、そんなふうな誘いを囁きながら、凡庸な「内面」の変化をサスペンス仕立てで描くのです。 そして、まあ、ネタバレのようですが、この作品はこんなふうに終わります。 先程まで明るい光に満ちていたはずの外は、夕暮れとは思えぬほど暗く沈んでいる。窓辺に椅子を近づけて空を見ると、煙のようにくすんだ雲が折り重なり、むかいに立ちならぶ雑居ビルの頭上を覆いつくしている。 しばらくの間、作業に戻ることも忘れ、重く垂れこめた黒い雲をながめた。 デスクの上の携帯電話を手にとり、窓の外に視線を戻して耳に当てる。 呼び出し音が鳴る。 四コール目で、耳になじんだ声が聞こえた。短い沈黙のあとで、僕は口を開いた。 「タケシ、話があるんだ」(P258~259) この小説はここで終わりますから、この電話で「ユウちゃん」が、親友(?)「タケシ」に何を語ろうとしているのかわかりません。おそらく作家は 「ここから先は、読者に想像していただきたい、想像の根拠になる、電話の主ユウちゃんの内面についてはすべて書き込みました」 とおっしゃりたいわけですが、果たして「書き込まれているのか」、「想像が可能なのか」と考えると少々心もとないですね。ただ、携帯電話で始まった人間関係の描写が、やはり電話で終えられるところが、いかにもこの作品の描いている関係性を象徴しているようで興味深いですね。 ついでに、付け加えると、この主人公のイメージが、この単行本のカバーの写真の男のような人物であるということが、作品が描く物語に「先行」なのか、「追加」なのか、ともかく情報として載せられている製本レイアウトなのですが、残念ながら、こんな男はこの作品のどこにもいなかったような印象しか持つ事はできませんでした。 で、もう一度、ただ、なのですが、ただ、凡庸で臆病で正直な青年が、知らず知らずのうちに、こんな顔を、その内面に持ち始めるということの暗示なのかもしれません。それはそれでリアルといえばリアルなのですが、少しやりすぎな感じもしました。 まあ、そんな、実もふたもない感想だったのですが、そんなことをノンビリしゃべりあっているときにしゃべってくれた、この本を紹介してくれた青年の感想は驚きでした。 かなり長い感想を聞かせてくれたのですが、勝手に要約するとこんな感じでした。 10年ほど前、不況のときに、小林多喜二の『蟹工船』が流行りました。『ニューカルマ』は、現代の蟹工船ではないか。ただ、冷戦が終わり、共産主義、社会主義への理想も語れない世代なので、労働者は団結するどころか、お互いを食い合うしかない。そういう、リアリティーを持った小説でした。 というわけで、ニューカルマは、僕にとってはめちゃくちゃリアリティーありました。知り合いにも、ネットワークビジネスをやってるような友人もいて。やたら金の羽振り良くて。怖くてどんな職業かは聞けません。 三宮とか、大阪のなんばとか、その辺の喫茶店、マクドナルドなどに長時間いれば、割と頻繁に、ネットワークビジネスの勧誘に遭遇します。日中、お昼すぎくらいですね。 青年のこの感想には、ぼくなどには、全く気付けない視点というか、現代社会に対する「生な実感」があって、その感覚からこの作品を読むと、かなりリアルな実況中継というか、ある種の情報小説として読めるということです。 気にかかったので、ゆかいな仲間のピーチ姫に聞いてみると、彼女も二十代の後半なのですが 「そうだよ。身近にあるよ。そういう話。」 と一言で片づけられて、あっけにとられる始末でした。 というわけで、新しい書き手の作品を読む心得云々以前に、なんとなく殺伐とした「現代社会の実相」の一面を教えられ、ちょっとオロオロしました。 今や、終末期資本主義とでもいうべき、とんでもない時代が始まっているのかもしれません。いやはや、何とも、どうなるのでしょうね。

2021.11.06

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年10月18日 「あの塔はなんでしょう?」大開通あたり

「あの塔はなんでしょう?」徘徊日記 2021年10月18日 大開通あたり 数日前に東山商店街の北を会下山まで歩いた帰り道に見かけた「塔」です。今日はJR兵庫駅で降りて、新開地に向かっていますが、見えてきました。塚本通りを東に歩いて、兵庫カトリック教会のあたりです。 もう少し近づいてみましょう。 このアングルがよさそうです。手前の看板には「神は愛です!」と断言してあります。ちょっと、新手の新興宗教みたいでいいですね。 まあ、謎ときというわけではありませんが、NTT大開ビルの屋上にそびえている電波塔(?)、テレビ塔(?)です。神戸から西に向かって歩くときには、目印にするランドマークですね。 まあ、それにしても、こういう塔の、たぶん、修繕工事もネットをかけるのですね。すると「謎の五輪塔」に変身するというわけです。 ネタが割れると、さほどのこともないで、もう一枚写真を載せますね。 新開地本通りのアーケードです。ルビンの壺みたいですが、錯視のたくらみはなさそうです。チャップリンですね。ぼくは「淀川長治さんかな」とずっと思っていましたが、そんなわけないですよね。映画の町新開地の一番南の入り口です。 今日は、このすぐ北側、KAVC、神戸アートヴィレジ・センターで「戦火の馬」です。 じゃあ、またよろしく。追記2021・11・12 兵庫区の大開通り、NTTビルの電波塔の修繕工事の様子ですが、せっかくなので真下に行ってみました。 ビルの北側から見上げたら、こんな感じでした。天気が悪くて、暗いので写真写りが悪いのが残念です。大通りを北に渡って撮るとこんな感じでした。 少し離れたので、ビルの屋上に塔が立っているのがよく分かりますが、この塔の土台というか、基礎の部分がどうなっているのか、ちょっとビルのなかを見てみたいですね。 かなりでかいのですが、基礎部分はビルのなかを貫通しているのでしょうか。まあ、元町から帰りにここまで歩いて見物しているぼくも、ヒマですねえ。

2021.11.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 クラウス・コルドン「ベルリン1919(下)」(岩波少年文庫)

週刊 読書案内 クラウス・コルドン「ベルリン1919(下)」(岩波少年文庫) クラウス・コルドン「ベルリン1919(上・下)」(岩波少年文庫)の下巻をようやく読み終えました。 上巻の案内でも書きましたが、1919年、ドイツの11月革命の敗北の過程が13歳の少年ヘルムート・ゲープハルト、通称ヘレ君とその家族や友達の日常の姿を通して描かれています。 読んでいて胸がふたがるというか、「ああ、そうなってしまうんだよな。」という気持ちを励ますことが難しい「歴史事実」のなかの民衆の日常が活写されている作品でした。 文字通り動乱のベルリンの町に生きている少年や少女、そして彼らの家族や年長の友人たちの、読んでいてハラハラしっぱなしというか、まさに命がけの日常が描かれていますが、その行動を通して、ヘレ君やその友達たちの成長してゆく姿が、2021年の「日本」という社会で「岩波少年文庫」にかじりついて「歴史の夢」を見ている67歳の老人を励ますのでした。 作家クラウス・コルドンは虐殺されたローザ・ルクセンブルグとカール・リープクネヒトの葬列の中でヘレの父にこんなこと場を語らせます。「ふたりはまだ死んでいない。だれも殺せやしない。彼らは百年後も生きているだろう。エーベルトやシャイデマンやノスケのことをだれも話題にしなくなっても、人々はカールとローザのことを思い出すだろう。」(「どんなにすばらしい言葉よりも雄弁」P361) まあ、思い入れ過剰と笑われるのかもしれませんが、作家が「希望」を描こうとしていることに胸を打たれた読書でした。 三部作の第二部は「ベルリン1933」、第三部は「ベルリン1945」で、それぞれ新たな悲劇の始まりの年が取り上げられていますが、もう一つ、「11月9日」というドイツ現代史にとって忘れられない「日付」について「あとがき」でこんなふうに紹介してありました。 十一月九日は、ドイツにとっていろいろな意味で記念すべき日付です。一九一八年十一月九日、第一次世界大戦終結の鐘が鳴らされました。 二十年後一九三八年十一月九日、ナチス党がユダヤ人に対してはじめて大規模なテロをおこないました。七千五百軒におよぶユダヤ系の商店やデパートが破壊され、百九十のユダヤ教会堂が放火され、二万五千人をこすユダヤ人が逮捕され、暴行されたり殺害されたりしたのです。 それから五十一年後の十一月九日、ベルリンの壁が崩壊しました。ベルリンの壁は二十八年間にわたるドイツ分断の象徴であり、旧東ドイツの千七百万の人びとにとって二十八年間越えることのできない死の壁だったものです。(「あとがき」P388) なんとも激動の100年です。しかし、この100年を現代の少年・少女たちに書き残そうとする作家の意欲には、やはり脱帽ですね。 作家を支えているのは、ローザ・ルクセンブルグのこんな言葉ではないでしょうか。「自由とは常に異なる考えを持つ自由です」 若い人たちが「自由」という言葉について考えたり、大切にしたりする社会になることを祈りますね。

2021.11.04

コメント(0)

-

週刊 読書案内 茨木のり子「詩のこころを読む」(岩波ジュニア新書)

週刊 読書案内 茨木のり子「詩のこころを読む」(岩波ジュニア新書) ここのところ茨木のり子の詩を懐かしく読んでいて、この人の本で最初に読んだのがこの本だったことを思い出しました。 岩波ジュニア新書「詩のこころを読む」です。 今、手にしている本の奥付を見ると、初版が1979年で、1980年の11月に第7刷となっています。おそらくチッチキ夫人の棚にあった本です。「茨木のり子」や「谷川俊太郎」を、ぼく自身が、自分で購入した覚えがほとんどありません。みんな、同居人の本棚のお世話になって読みました。 この本も例にもれませんが、仕事柄もあるのでしょうね、かなりお世話になった記憶があります。まあ、いまさらのような本なのですが、読み返してみながら、どなたかが新しく手にとられても、やはり、面白さは生きているし、若いひとが「詩」について考えるための、率直な手立てとなるなにかを備えている本だと思いました。 あらためて私の好きな詩を、ためつすがめつ眺めてみよう、なぜ好きか、なぜ良いか、なぜ私のたからものなのか、それをできるかぎり検証してみよう、大事なコレクションのよってきたるところを、情熱をこめてるる語ろう、そしてそれが若い人たちにとって、詩の魅力にふれるきっかけにもなってくれれば、という願いで書かれています。(中略) 自然に浮かびあがってきたものを、どう並べようかと思ったら、偶然に「誕生から死」までになってしまったもので最初からのプランではありません。(「はじめに」) 「生まれて」、「恋唄」、「生きるじたばた」、「峠」、「別れ」の5章立てで構成されていますが、それが茨木のり子さんの人生の「時間」のめぐり方です。 約50編の詩について、それぞれの作品がそれぞれの「時間」の中でうまれた「ことば」として読み解かれていて、彼女の率直でストレートな読み方が「若い人たち」に向けて、飾ることなく、すっと差し出されている1冊です。「生まれて」と題された第1章の始まり、本書の巻頭に据えられている詩はこの詩でした。 かなしみ 谷川俊太郎あの青い空の波の音が聞こえるあたりに何かとんでもないおとし物を僕はしてきてしまったらしい透明な過去の駅で遺失物係の前に立つたら僕は余計に悲しくなってしまった つづけて引用されるのが石川啄木のこの歌です。不来方のお城のあとの草に臥て空に吸われし十五のこころ(「一握の砂」) で、こんな解説が挟まれています。 ほんとうは色なんかついていない茫々とした宇宙の空間、それなのに真青にみえる果てしない空というもの ― 寝ころびながら見ていると、自分が母親のおなかのなかから生まれてきたというより「あの青い空の波の音が聞えるあたり」を通って、やってきたんだ!この地球の上に。そんな実感が強く来たらしい。 お気づきかと思いますが、「そんな実感が強く来たらしい」と解説されているのは「かなしみ」を10代で書いた谷川俊太郎です。 谷川俊太郎という詩人にとっての「青空」の意味と、詩を書いたり読んだする十代の少年や少女の「こころ」が、啄木の短歌の引用で繋げられて、最後にこんな引用です。空の青さをみつめていると私に帰るところがあるような気がする(「六十二のソネット」所収「空の青さ」部分) こんな感じで、15歳くらいの読者は一気に詩の世界に引き込まれていくはずなのですがどうなのでしょうね。ジュニア新書ということもあって、高校生にもよくすすめましたが、今読みなおしても、まあ、うまいものだと思います。 ついでなので、今回読み直して懐かしかった詩を引用しますね。一つ目は「恋唄」の章に出てきた黒田三郎の詩です。 賭け 黒田三郎 五百万円の持参金付きの女房を貰ったとて 貧乏人の僕がどうなるものか ピアノを買ってお酒を飲んで カーテンの陰で接吻して それだけのことではないか 新しいシルクハットのようにそいつを手に持って 持てあます それだけのことではないか ああ そのとき この世がしんとしずかになったのだった その白いビルディングの二階で 僕は見たのである 馬鹿さ加減が 丁度僕と同じ位で 貧乏でお天気屋で 強情で 胸のボタンにはヤコブセンのバラ ふたつの眼には不信心な悲しみ ブドウの種を吐き出すように 毒舌を吐き散らす 唇の両側に深いえくぼ 僕は見たのである ひとりの少女を 一世一代の勝負をするために 僕はそこで何を賭ければよかったのか ポケットをひっくりかえし 持参金付きの縁談や 詩人の月桂冠や未払の勘定書 ちぎれたボタン ありとあらゆるものを つまみ出して さて 財布をさかさにふったって 賭けるものがなにもないのである 僕は 僕の破滅を賭けた 僕の破滅を この世がしんとしずまりかえっているなかで 僕は初心な賭博者のように 閉じていた眼をひらいたのである (詩集『ひとりの女に』) いや、ほんと、懐かしいですね。久しぶりに黒田三郎を読みました。彼の詩は男の子と女の子、どっちに受けたのでしょうね。で、もう一つが「峠」の章に引用されていた河上肇です。 旧い友人が新たに大臣になつたといふ知らせを読みながら私は牢の中で便器に腰かけて麦飯を食ふ。別にひとを羨むでもなくまた自分をかなしむでもなしに。勿論こゝからは一日も早く出たいが、しかし私の生涯は外にゐる旧友の誰のとも取り替へたいとは思はない。 この詩を読んで、今の若い人が「河上肇って?」と思って、彼の本に手を出したりすることは、もう二度とないのでしょうか。 実は、彼の文章の大半はネットの図書館、青空文庫で読めるのです。問題は「河上肇」という名前を思い出すかどうか、興味を持つかどうかですね。 まあ、「こんな本ありますが、いかがですか」と言って差し出すことぐらいはできるかなというのが、今回の案内の目的でもあるわけで、のんびり続けていこうと思っています。 それでは、また覗いてくださいね。バイバイ。

2021.11.03

コメント(0)

-

チャン・ヤン「ラサへの歩き方 祈りの2400km」元町映画館no90

チャン・ヤン「ラサへの歩き方 祈りの2400km」元町映画館 「映画で旅する世界」という特集プログラムが元町映画館で始まりました。なんとなく題名に惹かれ、あてずっぽうで出かけた映画がチャン・ヤンという監督の「ラサへの歩き方」という、5年ほど前に撮られた中国映画でした。 中国といっても、チベット自治区を舞台にした映画で、上の地図にあるようにマルカムというところからラサという首都でポタラ宮殿という寺院というか行政府というかがある町に詣でて、そこからカイラス山という「チベット仏教」の聖山まで巡礼する話でした。 距離にして2400キロ だそうで、映画の中に流れている時間としては、風景の変化と子供の成長で「感じる」時間 なのですが、帰ってきて調べてみると、ほぼ、1年かけて「歩いた」話 だったようです。こういうのも、ロード・ムービーとかいうのでしょうか。 映画が始まってしばらくのあいだはドキュメンタリーだと思いこんで見ていましたが、旅の途中で勃発する事件というか事故というかが、あまりに劇的なので、なんか、ちょっとこれはと「脚色」を疑いました。人が生まれて死ぬという「実際」が10人ほどの旅の仲間のうちで、みんな起こるわけですから、いくらなんでも、ドキュメンタリーでは無理でしょうという気がしたわけです。 「生まれる」というのは、妊娠して、身重の身体なのに参加した女性が出産するという、まあ、信じられない出来事なのですが、その出産の現場もリアルに撮影していますし、その後の赤ん坊と母親の様子を見ていて、不自然とは思いませんでした。 「死」は、参加していた最高齢の老人が、カイラス山に近づいたあたりから体調をこわし、山のなかのテントで亡くなります。「鳥葬」を思わせる葬儀なのですが、その葬儀も山中で執り行われます。これまた、不自然な感じはしませんでしたが、この辺りは、さすがに脚色された「お芝居」だったのでしょうね。 見終えた感想はただ、ただ、うちのめされました! でした。 で、何に打ちのめされたのか。 映画は、村で巡礼の話が出て「それはいいことだ、私も参加する」というノリで、人が集まり始めるところから始まります。村の生活がリアルに撮られていて、まさに辺境ドキュメンタリーです。 で、その巡礼計画ですが、若夫婦が参加する家族のオバーチャンが「小さな子供の世話はわたしには大変だから、子供も連れて行きなさい。」とかいうのです。そういう会話を聞いている限り、「まあ、その程度のことなのだろう」 と高をくくって見てしまうと思いませんか? 参加者が決定していくプロセスでも「それにしても身重の女性とか、小さな子供まで1000キロを超えて歩いたりできるのかな?」そんな感じでした。 で、出発の朝がきます。幌馬車みたいな荷車をトラクターが引っ張っているのを見て、まだ高を括っていました。 「そうやろう、トラクターか、なるほどな。」 で、先頭をくるくる回る、あの独特の「摩尼車」というのだと思いますが、「自動お経唱え器」のようなものを手にした先導役の老人が歩き始めると、残りの人たちがエプロンのようなものをつけ、手に下駄状の、だから手下駄でしょうか、をつけて、一斉に始めたのです。五体投地! ぼくだって、言葉では知っています。大地に身を投げ出す。女も男も子供も老人も、何度かお祈りをして「エイ!」 とばかりに投げ出して、おでこを地面で打ちながらお祈りをする。立ち上がると数歩歩いて立ち止まり、再び「エイ!」です。 「マッ、まさかこれで2400キロ!?」 その、まさかでした。暮らしている村のはずれから、延々と、チベットの山々の中、ヒマラヤの向こうの、ものすごい風景の中の長い長い道を、五体投地で進み続けるのです。 信仰だの、教義だの、理屈だの、生活だの、私だの、あなただの、生だの、死だの、そういうことはともかく、数歩歩いて、むにゃむにゃ唱えて、「エイ!」 ただただ、目を瞠るシーンが延々と続きます。生まれたら背に負われて、死んだら上空を大鷲が待っている高い山の上に座らされて「エイ!」です。 見ているぼくは、何ともいえず頼りない「生」を生きていることをしみじみと実感しました。見ているときには、驚きに我を忘れていたのでしょう、あっけにとられる気分でしたが、帰り道をいつものように歩いていると、少女や子供をおぶったお母さんの「エイ!」の姿が思い浮かんできて、なんだかよく分からないのですが、涙が止まらなくなって困りました。もちろん、少女、その女性に同情したとか、かわいそうだと思ったとかではありません。 ただただ、打ちのめされたということなのでしょうね。それにしても、この迫力はただ事ではありませんね。うまく言えないのですが、自分の中で動くものを感じる映画でした。 「エイ!」と五体投地を繰り返し続けた十数人の村の人たちに拍手! 旅の途中に生まれてきて。お母さんの背中で五体投地しながら育っていった、かわいらしい赤ん坊テンジン君に拍手! ああ、そうだ、7歳で参加した少女タツォちゃんにも拍手! いやー、まいりました。すごいのなんのって(笑)監督 チャン・ヤン脚本 チャン・ヤン撮影 グオ・ダーミン2015年・118分・中国原題「岡仁波斉 Paths of the Soul」2021・10・29‐no101・元町映画館no90

2021.11.02

コメント(0)

-

徘徊日記 2021年10月12日「健康坂はきつい!」会下山あたり

「健康坂はきつい!」 徘徊日記 2021年10月12日 会下山あたり 神鉄のトンネルの出口あたりで、後ろを振り返ると懐かしい会下山です。洗心橋のときに、ちょっと話題にしましたが、湊川の合戦で楠木正成が本陣をおいたとかいう話もあるところです。 ここから歩いて登れば、上は公園になっていて、見晴らしもいいのですが・・・、と躊躇しているとこんな看板がありました。「健康坂」だそうです。 まあ、当たり前ですが、上り坂です。「えいや!」と気合を入れて登り始めました。一登りして、見晴らしのいいところまで来たので写真を撮りましたが、これは東方面、神戸駅の方角です。 まあ、このあたりで頂上は断念して下山です。さっきとは別の坂道の、ここらあたりにも「健康坂」の看板がありました。いやはや、健康というのは苦しいものですねえ。 引き返すのは癪なので、前に進むと、相変わらずの登りで苦しかったのですが、ようやく下り始めた街角で「おや、あなた!」という感じで現れたのがこの方です。 近づくと、警戒なさるのかと思いきや、「ああ、ぼく、ここらのモンやねんけど、みかけんなあ、あんた誰?」という風情で、落ち着いたものでした。 まあ、ポケットから怪しげな道具を取り出して写真を撮ろうとしているわけですから、疑わしげな眼で、こっちを見ていらっしゃるのはしようがありませんが、こういうふうにしていただくと、こっちとしても、ちょっと和みますね。 本日の長距離徘徊の最後の出会いということで、パチリ!でした。 この辺りから南に下ると、丁度、JR兵庫駅です。そう思って歩いていると左前方に不思議な塔が見えました。 「うん?あれはなんだ?」 皆さん、あれは何でしょう? 今日は、ちょっとしんどいなあ・・・、ということで、後日正体を確かめたいと思います。お楽しみにね。じゃあ、10月12日の徘徊はこれでお終いです。バイバイ!

2021.11.01

コメント(2)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

- タイトルを貫き通して欲しかった

- (2025-12-03 11:30:22)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…

- (2025-11-29 00:36:41)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-