2016年07月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1005

「真の信仰を持つ秘訣」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しま した。以下のURLをクリックすると見ることができます。2015年1月6日放映「信仰の妨げ(1)人への恐れ」 「真の信仰を持つ秘訣」 ローマ三章4節 甲斐慎一郎 一、真の信仰は、信ずべきことを信じ、信ずべきでないことを信じないことです ある人は、信仰は何も疑わずに、ただ信じることであると思っていますが、そうでしょうか。ある人が次のように述べています。▽何も信じないことは不幸です。 ▽しかし何でも信じることも不幸です。▽信ずべきことを信じ、信ずべきでないこと を信じないことこそ真の幸いです。 聖書が教えている信仰は、まさにこれです。信仰にとって最も大切なことは、何を信じるかという「信仰の対象」です。 真の信仰は、偽りのもの、非現実的なもの、欺瞞的なもの、空虚なもの、無価値なものを疑って信ぜず、真実なもの、現実的なもの、不変の真理、実在するもの、価値のあるものを信じることです。 二、真の信仰は、自分に信頼する「自信」ではなく、神に信頼する「確信」です世 の中において偉大であると言われる人は、ほとんどが自信に満ちた人です。「自信」とは、自分の能力や賜物を信じて、それに拠り頼むことです。ですから自信 が高じれば、自負心や高慢になり、反対に自信を失えば、失望したり、落胆したり、果ては自暴自棄に陥らないでしょうか。 人間の体力や能力は、遅かれ早かれ、衰えていくものです。ですから私たちは、自分の何かに拠り頼んでいるなら、年を取るにつれて失望していくことは避けら れないでしょう。それだけでなく、聖書は、「鼻で息をする人間をたよりにするな」(イザヤ二章22節)、「人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離 れる者はのろわれよ」(エレミヤ一七章5節)と教えています。 私たちは、神を「離れては……何もすることができない」(ヨハネ一五章5節)者で あることを決して忘れてはなりません。キリスト者は、私たちを愛するあまり、ひとり子をお与えになったほどの神の「愛の中にとどまり」(同一五章9節)、 「すべてのことを働かせて益としてくださる」神に信頼し、確信する者なのです(ローマ八章28節)。 三、真の信仰は、神と神が与えてくださる良い贈り物以外は疑って信じないことです ハンナの心には、次のような六つ疑惑が生じたのではないでしょうか。 1.なぜ神は、私の胎を閉じ、子どもを生めないからだにされたのか。 2.なぜ夫は、子どもが生めない私をあきらめて、ペニンナを妻として迎えたのか。 3.なぜペニンナに子どもが生まれ、私には子どもが生まれないのか。 4.なぜペニンナは、神を疑わせるように私をいらだたせるのか。 5.なぜエリは、私の祈りと酒の酔いとの区別がつかないのか。 6.私が子どもを欲しがっているのは、ペニンナを見返すためではないのか。 この六つの疑惑を整理するならば、「1」は神への疑惑、「2」から「5」は人への疑惑、「6」は自分への疑惑です。「2」から「6」の疑惑の原因はすべて [1」にあります。もし「1」がなければ、それ以後の疑惑もなかったことでしょう。それでハンナは、神に疑問をぶつけました。神に疑問をなげかける時、 「このように神を疑っている自分は、いったい何者なのか。私は、いつも正しいことを行っている完全な人間なのか」と自分に対する疑惑が生じてくることで しょう。 パウロは、「私たちは真実でなくても、彼(神)は常に真実である」(第二テモテ二章13節)、「すべての人を偽り者としても、神は真実 な方であるとすべきです」と述べています(ローマ三章4節)。私たちは、神のことばと人のことばが食い違う時、どちらに疑惑を抱くでしょうか。神の教え (たとえば創造論)と科学の教え(たとえば進化論)が食い違う時、どちらに疑惑を抱くでしょうか。このようにどこまでも真実な神を疑っている不真実極まり ない自分に疑惑を抱く時、真の信仰を持つことができるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.07.28

コメント(0)

-

説教要約 1004

「自信と確信の違い」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しま した。以下のURLをクリックすると見ることができます。 2014年11月26日放映「人が求めることと神が求められること」 「自信と確信の違い」 甲斐慎一郎 ヘブル十一章1~6節 一、自信は神に対する不信仰である 世の中において偉大であると言われる人は、ほとんどが自信に満ちた人です。「自信」とは、自分の能力や賜物を信じて、それに拠り頼むことです。ですから自 信が高じれば、自負心や高慢になり、反対に自信を失えば、失望したり、落胆したり、果ては自暴自棄に陥ったりしないでしょうか。 人間の体力や能力は、遅かれ早かれ、衰えていくものです。ですから私たちは、自分の何かに拠り頼んでいるなら、年を取るにつれて失望していくことは避けら れないでしょう。それだけでなく、聖書は、「鼻で息をする人間をたよりにするな」(イザヤ二章22節)、「人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離 れる者はのろわれよ」(エレミヤ一七章5節)と教えています。そしてキリストは「わたしを離れては、あなたがたは何もすることができない」と仰せられたの です(ヨハネ一五章5節)。 二、信仰は確信にならなければならない 新約聖書の原語であるギリシャ語には、日本語において「確信(する)」と訳される言葉が六つほどあります。1.パレスィア――大胆さ(名詞)▽「もし私たちが、確信と、希望による誇りとを、終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです」(ヘブル三章6節)。▽「あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです」(同一〇章35節)。2.ペポイセスィス――信頼(名詞)▽「私たちはキリストによって、神の御前でこういう確信を持っています」(第二コリント三章4節、他に同一章15節))。3.ペイソー――説得されて確かに信じる(動詞)▽「あなたがたのうちに良い働きを始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は堅く信じているのです」(ピリピ一章6節、他に同一章25節、同二章24節)。▽「そのような信仰は……あなたのうちにも宿っていることを、私は確信しています」(第二テモテ一章5節)。▽「私は、自分の信じて来た方をよく知っており……その方は私のお任せしたものを、かの日のために守ってくださることができると確信しているからです」(同一章12節、他にピレモン21節)。 4.ピストー――確証を与えられる(動詞) ▽「あなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい」(第二テモテ三章14節)。 5.フポスタスィス――確固たる心(名詞)▽「もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちは、キリストにあずかる者となるのです」(ヘブル三章14節)。▽「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(同十一章1節)。 6.プレロフォリア――徹底的(完璧)な確信(名詞)▽ 「私たちの福音があなたがたに伝えられたのは、ことばだけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです」(第一テサロニケ一章5節)。 エ リファズは、ヨブに「あなたが神を恐れていることは、あなたの確信ではないか」と語っています(ヨブ四章6節)。これはヨブがそうであったのか、エリファ ズの解釈であるのかわかりませんが、その言葉の内容は、間違っています。「神を恐れていることを自分の確信にする」ことは、「自分自身に拠り頼んでいる自 信」にほかならず、徹底的(完璧)に神を信じる「確信」ではありません。 聖書は、「信仰」は信じるだけでなく、「大胆」に「信頼」し「説得されて確かに 信じ」「確証を与えられ」「確固たる心」で「徹底的(完璧)な確信」を持つことが必要であると教えています。これこそ神が私たちに求めておられることです (ヘブル十一章1、6節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.07.21

コメント(0)

-

説教要約 1003

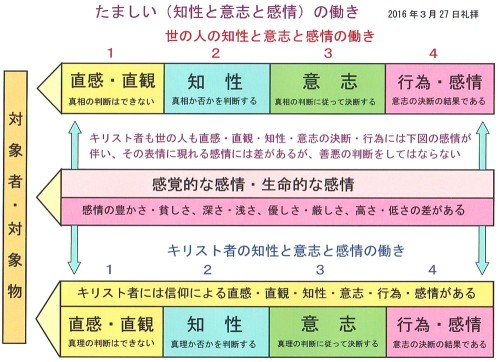

「神への信仰と感情2」 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しま した。以下のURLをクリックすると見ることができます。2014年11月21日放映「神を求めなさい」 「神への信仰と感情2」 甲斐慎一郎 第二コリント2章1~4節 一、感情には四種類がある(シェーラー) 1.感覚的な感情――肉体的な刺激によって起こる快感や苦痛の感情です。これは刺激がなくなると感情も消えてしまいます。 2.生命的な感情――からだの内部から湧き起こってくる充実感や倦怠感また緊張感などの感情です。 3.情緒(情動)――一般に喜怒哀楽と呼ばれている感情です。これは激しい感情なので、断続的です。 4.情操――情緒よりもいっそう高等で、音楽、絵画、芸術などで感じる感情です。これは穏やかな感情なので、持続的です。 感覚的な感情や生命的な感情は、「からだの感知器」として、からだを健康に保つ働きをしています。 情緒は、説明を抜きにして感じで分かるという「直感」の働きをし、情操は、推理によらず直接知るという「直観」の働きをしています。 二、感情には四つの目的がある 1.真の人間らしさを与えるためである 感情は、ことばでは表現することのできない微妙な表情をつくり、人に豊かさや深さ、またうるおいやこまやかさを与えるものです。もしこれがなければ、機械に過ぎず、木石のような人間になってしまうでしょう。 2.人の喜怒哀楽を知るためである 私たちが、人の心の喜びや楽しみ、また悲しみや怒り、そして苦しみや痛みを知ることができるのは、自分自身もこのような心を持っているからです。もしこれがなければ、血も涙もない人間になってしまうでしょう。 3.直感や直観を与えるためである 感情は、論理や思考によらない一種の知識です。論理や思考は時間がかかるので、急を要する時や突発的な出来事には間に合いません。神は、私たちに論理や思 考による知性とともに、論理や思考を抜きにして一瞬にして知ることができる感情を与えてくださいました。ただし直感や直観は推測で、不正確ですら、知性に よってそれが正しいものであるかどうかを確かめることが必要です。 4.意志の決断の正否を教えるためである 知性による観察 と判断の前に直感と直観がありますが、知性による観察と判断によって意志の決断をし、意志の決断の結果が行為であり、その行為には感情が伴います。すなわ ち良いことを語り、良いことをするなら、喜びと平安な感情があり、悪いことを語り、悪いことをするなら、悲しみや苦しみの感情があります。感情は、意志の 決断が正しかったかどうかを私たちに教えるものです。 キリスト者も世の人も直感・直観・知性・意志の決断・行為には感情が伴い、その表情に現れる感情は、その人の個性なので、善悪の判断をしてはならないのです。 三、感覚は脳で知識に変換される 感情が物をとらえるための道具(ツール)は、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)ですから、感情で目に見えない神を知り、とらえことはできません。それ で人の脳は、五感でとらえたものをすべて信号化して脳に送り、脳は、五感でとらえた情報を知覚そして知識に変換しています。 聖書は、「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによる」と教えています(ローマ10章17節)。 私たちは、まず「神のことばを聞き」(聴覚)、次に「よく考え」て(思考)(第一コリント15章2節)、それが「真理であることを知り」(知覚)、最後に その知った真理を「信仰によって、結びつけ」る(ヘブル4章2節)、すなわち「信じる」なら、「神を知る知識」になります(コロサイ1章9節)。 エバは善悪の知識の木を見た時、「食べるのに良く、目に慕わしく……いかにも好ましかった」ので(創世記3章6節)、取って食べました。彼女は、感情で判 断して罪を犯しました。人は、感情ではなく、「取って食べてはならない」(同2章17節)という神のことばに基づいた知性によって判断して、生きなければ ならないのてす(マタイ4章4節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.07.14

コメント(0)

-

説教要約 1002

「あなたの心を見守れ(4)神を喜ぶ感情」インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しま した。以下のURLをクリックすると見ることができます。 2014年11月10日放映「神を信じなさい」 「あなたの心を見守れ(4)神を喜ぶ感情」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、5章1~11節 この箇所には「神の栄光を望んで大いに喜んでいます」(2節)、「患難さえも喜んでいます」(3節)、「神を大いに喜んでいるのです」(11節)と、「喜んでいます」という言葉が3回も記されています。 一、三種類の感情(喜怒哀楽)について シェーラーは、人間の感情には、四種類のものがあると教えています。 1.感覚的な感情……肉体的な刺激によって起こる快感や苦痛の感情です。これは刺激がなくなると感情も消えてしまいます。 2.生命的な感情……からだの内部から湧き起こってくる充実感や倦怠感また緊張感などの感情です。 3.情緒(情動)……一般に喜怒哀楽と呼ばれている感情です。これは激しい感情なので断続的です。 4.情操……情緒よりもいっそう高等で、芸術や宗教などで感じる感情です。これは穏やかな感情なので、持続的です。 四種類の感情を人間を構成している三つの要素、すなわち「霊、たましい(心)、からだ」に当てはめるなら、感覚的な感情と生命的な感情は「肉体的な感情」、情緒(情動)は「精神的な感情」、情操は「霊的な感情」ということができるでしょう。「神を喜ぶ感情」は、言うまでもなく霊的な感情です。 二、三種類の喜びについて 感情の中で最も大切で、代表的なものは喜びです。これには、三種類のものがあります。 1.自然の喜び――これは、良いものが与えられ、良いことがあったならば喜ぶ人間的な喜びです。しかし、これは長続きせず、必ず慣れて飽き、しかも目的を果たすと消えてしまう刹那的、地上的、現世的な喜びです。 2.不自然な喜び――これは、自然の喜びに満足できず、「盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまい」(箴言9章17節)とあるように罪悪や恐怖また間違ったものに喜びを見いだす罪深い喜び、常軌を逸した喜び、異常な喜びなど自然に反した喜びです。 3.超自然の喜び――これは、神の栄光を望んで大いに喜び、患難さえも喜び、神を大いに喜ぶ喜び(2、3、11節)、「聖霊による喜び」(14章17節)、罪を赦された喜びなど、神的、天的、永遠的な喜びです。「神を喜ぶ感情」は、この超自然の喜びです。 自然の喜びに飽きた人間は、不自然な喜びを求めて堕落していくか、超自然の喜びを求めて向上していくかのどちらかなのです。 三、神を喜ぶ感情について 喜びは、知識の面からみるならば、好ましく思うことです。感情の面からみるならば、嬉しく感じることです。このために必要なことは、不思議に思って、驚嘆することです。英語で「不思議」のことを「ワンダー」と言いますが、その「ワンダー」に満ちていることが「ワンダフル」、すなわち「すばらしい」ことです。不思議に思って驚嘆することこそ「すばらしい喜び」です。意志の面からみるならば、進んですることです。これは、「歓迎する」、「喜んで……する」という言葉に表されているように、ある物事を意志的に受け入れ、乗り気になってすることです。 私たちは、いったい何を好ましく思い、何を嬉しく感じ、何を心から進んでするでしょうか。超自然の喜び、すなわち神を喜ぶ感情があるかないかは、私たちの信仰と霊性を計るはかりです。 1.この喜びは、私たちの信仰が健全であることを教えるものです。なぜならこの喜びこそ、私たちが神を喜んでいるという証拠であるとともに、私たちを「喜ぶ者といっしょに喜」ぶ(ローマ12章15節)愛の人に変え、喜んで神と人に仕えるようにさせるからです。 2.この喜びは、「ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び」(ヘブル12章2節)とあるように苦しみを忍ばせるものです。 3.この喜びは「主を喜ぶことは、あなたがたの力である」(ネヘミヤ8章10節、別訳)とあるように私たちに力を与えるものです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.07.07

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1