2016年09月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1013

「私が弱いときにこそ、私は強い」 2016年9月26日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年5月19日放映「目に見える救いと目に見えない救い」 説教要約 868 目に見える救いと目に見えない救い「私が弱いときにこそ、私は強い」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、12章1~10節 コリント人への手紙第二の11章24節から28節には26の苦難が記されていますが、どれをとっても普通の人が経験したことのない大変な苦難です。このような大きな苦難を、しかも26も経験し、しかもそれらを全部、乗り越えた人は古今東西を通じてだれもおらず、世界でパウロほど「強い人」は、いないのではないでしょうか。 ところがパウロは、11章21節から12章10節に「弱さ」とか「弱い」という言葉を9回も記しています(11章21節、29節に2回、30節、12章5節、9節と10節に各2回)。特に12章9、10節には世の常識に反した不思議な言葉が書かれています。▽弱さのうちに完全に現れる神の力(9節)▽弱さを誇る(5、9節)▽弱さを喜ぶ(10節、文語訳)▽弱いときにこそ強い(10節) このようなことは、世の中においては考えられないことです。それで聖書から「私が弱いときにこそ、私は強い強い」について学んでみましょう。 一、弱さと真の信仰 パウロには肉体に一つのとげが与えられていました。それは、彼に苦しみを与えるからだの病を持っていたことを意味しています。この肉体のとげは、パウロが経験したすばらしい主の幻と啓示のゆえに、高ぶらないためのものでした(7節)。 主は「わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです」(ヨハネ15章5節)と言われました。神を離れた人間は無力です。ですから私たちがほんとうに自分の弱さを自覚し、その弱さに徹するなら、堅く神に結びつかざるを得なくなるでしょう。 二、弱さと真の希望 パウロは、肉体のとげが取り去られるように主に祈りましたが、その願いは聞き入れられませんでした。普通なら、弱さ自体が失望や落胆の原因になります。ましてそれが取り去られるように祈ったのに、その願いが聞かれなければ、ますます失望し、落胆してしまうでしょう。これに対する主の答えは、「わたしの恵みはあなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」というものでした(9節)。 私たちが自分の弱さに失望するのは、自分に拠り頼んでいるからです。世の中において強い人はみな、自信に満ちている人です。自信は、「自分の力を信じ、自分に拠り頼むこと」ですが、聖書は、「鼻で息をする人間をたよりにするな」(イザヤ2章22節)、「人間に信頼し……心が主から離れる者はのろわれよ。……主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように」(エレミヤ17章5、7節)と記し、人間(自分と他人)に拠り頼むことを否定し、神を頼みとするように教えています。 ですから私たちがほんとうに自分の弱さを自覚し、その弱さに徹するなら、自分に拠り頼むことがなくなるために失望することなく、しかも神の力は弱さのうちに完全に現れることを知って、希望に満ちあふれるのです。 三、弱さと真の愛 世の中においては、肉体のとげをもっていること自体が神の愛を疑う理由になります。ましてそれが取り去られるように祈ったのに、聞かれなければ、ますます神の愛を疑いたくなるのではないでしょうか。私たちが神の愛を疑うのは、自分に対する神の恵みが十分ではないと思うからです。しかし主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である」と言われました(9節)。 私たちは、弱さのゆえに高ぶらずに神への真の信仰を持つことができるだけでなく、自分に拠り頼まずに、神に真の希望を置くことができます。このようなことはみな、私たちの弱さを思いやり、同情してくださる神の愛の現れです。私たちは、自分の弱さを自覚し、その弱さに徹すれば徹するほど、ますます私たちの弱さを思いやり、同情してくださる神の愛の深さを知るとともに、私たちと同じような弱い人たちを思いやり、同情することができる愛の人に変えられていくのです。甲斐慎一郎の著書→説教集次回は2016年10月3日「神の思いである四つの法」です。

2016.09.24

コメント(0)

-

説教要約 1012

「試練と誘惑の違い」 2016年9月19日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年5月12日放映「目に見える罪と目に見えない罪」 説教要約 866 目に見える罪と目に見えない罪「試練と誘惑の違い」 甲斐慎一郎 ヤコブの手紙、1章12~14節 一、誘惑について 1.人類の始祖アダムとエバの誘惑 悪魔は、「あなたがたは、園のどんな木からも食べてはならない、と神は、ほんとうに言われたのですか」とエバを誘惑しました。 2.キリストの誘惑 キリストは、三つの誘惑を受けられました。 (1)石をパンに変えよという誘惑――目的のためには手段を選ばないという誘惑。 (2)神殿の頂から身を投げよという誘惑――神のことばの範囲を越えて自由にふるまうという誘惑。 (3)悪魔を拝んで、この世の栄華を得よという誘惑――十字架の道を避けて栄光に至るという誘惑。 3.全人類の誘惑 ペテロは、「悪魔が、ほえたける獅子のように、食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回っています」と記し(第一ペテロ5章8節)、パウロは、「サタンさえ光の御使いに変装して」人を誘惑すると教えています(第二コリント11章13節)。 二、試練について 聖書は、神は人を試みると教えています。 1.「それは、あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心のうちにあるものを知るためであった」(申命記8章2節)。 2.「主は、あなたを苦しめ、飢えさせて……人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あなたにわからせるためであった」(同8章3節)。 3.「それは、あなたを苦しめ、あなたを試み、ついには、あなたをしあわせにするためであった」(同8章16節)。 三、試練と誘惑の違い 聖書は、「試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された、いのちの冠を受けるからです。だれでも誘惑に会ったとき、神によって誘惑された、と言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分でだれを誘惑なさることもありません」と教えています(ヤコブ1章12、13節)。 神は、試練を与えられます。試練は、その人の信仰を試すことです。神は、その人の信仰を真の信仰にして、信仰に成長させるために、その人の信仰が本物であるかどうかを試すのです。アダムとエバの記事を考察してみましょう。 「神は、人間を操り人形でもロボットでもなく、自由意志をもつ者として造られました。神が人を創造された時、『人間は堅うされた聖潔(きよめ)の状態ではなく、子どものような無邪気な状態にあった。それで誘惑によらなければ、全うされなかったのである。だからあの所に善悪の知識の木があったのである』」(ストロング)。善悪の知識の木の実を食べるかどうかということは、悪魔の目から見れば、罪に誘う「誘惑」ですが、神の目から見れば、神を信じて、神に従うことを選ぶか、それとも悪魔を信じて、悪魔に従うことを選ぶかという「試練」です。 神は、「私は、きょう、あなたがたに対して天と地とを、証人に立てる。私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさい」と仰せられます(申命記30章19節)。 「悪魔の誘惑」は、悪魔の方に来るようにと強制的に悪魔の方に引き寄せるものですが、「神の試練」は、人の自由意志を無視して神の方に来るようにと強制的に神の方に引き寄せるものではなく、人の自由意志を尊重して、自分の意志によって、すなわち自発的に「神を信じて、神に従うことを選ぶか、それとも悪魔を信じて、悪魔に従うことを選ぶか」ということを選択させるものです。「神の試練」は、人格の完成と成長、そして人を永遠のいのちに至らせるために試すのですが、「悪魔の誘惑」は、人格の堕落と衰退、そして人を永遠の死に至らせるために誘うのです。 人は、悪魔の誘惑と神の試練に負けず、それに勝たなければ、決して信仰に成長することも、人間として成長することもできないのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集次回は2016年9月26日「弱い時にこそ強い」です。

2016.09.18

コメント(0)

-

説教要約 1011

「誘惑の意味するもの」 2016年9月12日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年5月5日放映「目に見える神と目に見えない神」 説教要約 865 目に見える神と目に見えない神 「誘惑の意味するもの」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、4章1~11節 イエスは、ヨハネからバプテスマを受けられました。それは、天が開け、御霊が鳩のように御子の上に下って来られ、天から御父の声が臨んだという輝かしい、栄光に満ちた時でした(三章16、17節)。 ところが、その後、「イエスは、悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に上って行かれた」のです(1節)。 一、イエスの誘惑 イエスが悪魔の誘惑を受けられたことに関して聖書は、次のような不思議な出来事を記しています。1.御霊に導かれて悪魔の誘惑を受けられた。2.荒野で悪魔の誘惑を受けられた。3.断食をして悪魔の誘惑を受けられた。4.神の言葉によって誘惑に打ち勝たれた。 これらの出来事は、悪魔の誘惑に関して、私たちに次のようなことを教えています。 ▽神は、悪に誘惑される方ではありませんが(ヤコブ1章13節)、悪魔の誘惑を受けることも、父なる神の許しのもとに行われます(ヨブ1章12節、2章6節)。 ▽荒野に象徴される悪い環境の中でも、また断食に象徴される肉体の弱さの中でも、神の言葉によって悪魔の誘惑に打ち勝つことができます。 そしてイエスは、三つの誘惑を受けられましたが、それは、次のような非常に狡猾なものでした。 1,石をパンに変えよという第一の誘惑ーー目的のためには手段を選ばないという誘惑 2.神殿の頂から身を投げよという第二の誘惑ーー神の言葉の範囲を越えて自由にふるまうという誘惑 3.悪魔を拝んで、この世の栄華を得よという第三の誘惑ーー十字架の道を避けて栄光に至るという誘惑 イエスが全人類の真の救い主となられるためには、救い主として正しいあるべき姿を生き、多くのなすべき事をなし、十字架という通るべき所を通られることが必要でした。もしイエスが、石をパンに変えたり、神殿の頂から無傷で飛び降りたり、悪魔を礼拝したりされるならば、人々は、ただちにイエスを救い主としてあがめたことでしょう。 しかし石をパンに変えるような生き方は、救い主としてあるべき姿ではなく、神殿の頂から飛び降りるようなことは、救い主としてなすべき事ではなく、悪魔を礼拝してこの世の栄華を得ることは、救い主として通るべき所を通らないことです。ですからイエスは、この三つの誘惑を拒絶されたのです。 二、誘惑の意味するもの 私たちは、何のために悪魔の誘惑を受けるのでしょうか。「誘惑」と「試練」は、原語において同じ言葉であり、悪魔が悪にいざなうものが誘惑で、神が信仰をためされるものが試練であるという違いはありますが、その目的は全く同じで、次のような三つです。 1.自分を知るためーー「あなたを試み……あなたの心のうちにあるものを知るためであった」とあるように(申命記8章2節)、私たちは、誘惑や試練を受けることによって、自分の本当の姿を知るのです。 2.神によって生きるためーー「人は主の口から出るすべてのもので生きる」とあるように(同8章3節)、私たちが誘惑や試練を受けるのは、神によって生きるためです。 3.ほかの人への祝福の管となるためーーアブラハムは試練を受けた後、神から「あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受ける」と言われましたが(創世記22章18節)、私たちも誘惑や試練に打ち勝つことによって人々への祝福の管となるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集次回は2016年9月19日「試練と誘惑の違い」です。

2016.09.11

コメント(0)

-

説経要約 1010

「試練の意味するもの」 2016年9月5日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年4月3日放映「信仰に成長する秘訣(3)」説教要約 1003 神への信仰と感情2 「試練の意味するもの」 甲斐慎一郎 申命記9章1~20節 この申命記の8章は、6章とともに、主イエスが荒野において悪魔の誘惑を受けられた時に引用された御言葉が記されている箇所として有名です。この章の中に3回も同じような御言葉が記されています。それは、「あなたを苦しめ、あなたを試みて……するためであった」という言葉です(2、3、16節)。 苦難や試練は、いったい何のためにあるのでしょうか。それは、「人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練される」ためです(5節)。主によって訓練されること、これこそキリスト者生涯のすべてです。 なぜなら私たちは、主に訓練されることによってのみ、信仰に成長して神のみこころにかない、天の御国にはいるにふさわしい者とされるからです。 一、訓練の基礎――私たちの心のうちにあるものを知ることです(2節) イスラエルの民が「この40年間の間、荒野で……歩ませられた全行程」(2節)は、どのようなものであったでしょうか。それは、一言で言えば、神への背信と不信仰と反逆の歴史でした(詩篇78篇17節、106篇24、25節)。彼らは、荒野で苦難や試練を受けることによって、その心のうちにあるものが全部さらけ出されたのです。 私たちは、苦難や試練に会う時、二重にも三重にも隠れみのを着て繕っていた化けの皮がはがされて、最も醜くて、罪深い本性や地金が現れてきます。なぜ神は、このようなことをされるのでしょうか。それは、私たちにほんとうの姿や実質を教え、その実質にふさわしい訓練をするためです。これこそ訓練の基礎です。もし私たちが自らの実質や実力以上の訓練を受けたなら、それに耐え切れずに挫折してしまい、せっかくの訓練も逆効果になってしまうことでしょう。 二、訓練の目的――主の口から出るすべてのもので生きるためです(3節) 私たちが苦難や試練に会うことによって最も醜くて、罪深い自我を教えられたなら、その自我は全く頼りにならないことを知って、神のもとに追いやられ、神に近づかざるを得なくなるでしょう。「主を恐れなさい」(6節)、「主を忘れることがないように」(11節)、「主を心に据えなさい」(18節)という神の命令は、永遠に変わらないものです。 どのような理由であれ、私たちが主を恐れず、主を忘れ、主から離れるなら、私たちは必ず滅びるのです(19節)。ですから神の言葉によって生きること、神に拠り頼むこと、信仰によって生きることが人間にとって最も大切なことであり、訓練の目的もここにあるのです。 三、訓練の結果――ついには私たちをしあわせにすることです(16節) どのようなことが幸せなのでしょうか。▽自分の思い通りに何でも物事が運ぶ▽自分の欲しいものは何でも手に入る▽自分がどんなに偉大な者であるかを知る 多くの人々は、このようになることが幸せであると考えているようです。しかし、もしこのようになるなら、高慢で、自分さえよければ構わないという自己中心になり、手のつけられない人になるでしょう。このようになることは、罪深い自我が現れずに、心の底に隠れてしまうので、最も不幸なことです。 それでは、真の幸福とは、何でしょうか。詩篇84篇には、次のような3段階の幸せが記されています。1.神を求める幸い(1~4節)2.神にある幸い(5~8節)3.神の与える幸い(9~12節) 苦しみによってでも神を求めることが幸いなのであり、苦しみによってでも神にあることが幸いなのであり、苦しみであっても神が与えてくださるものが幸いなのです。なぜなら神こそ、すべての幸いの源だからです。甲斐慎一郎の著書→説教集次回は2016年9月12日「誘惑の意味するもの」です

2016.09.04

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 丹波ささやま人形劇フェスタに参加し…

- (2025-11-25 19:29:39)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

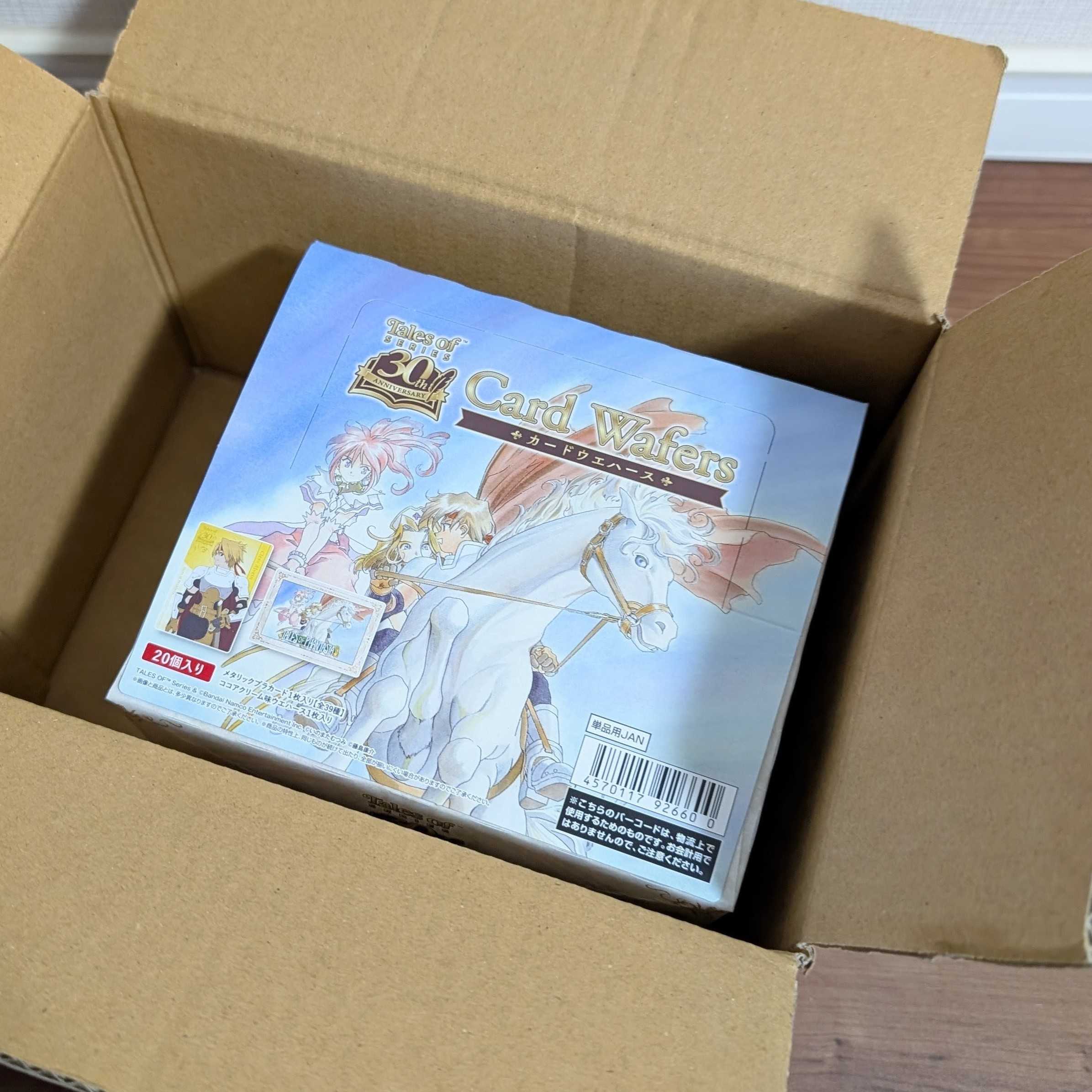

- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…

- (2025-11-25 21:50:38)

-

-

-

- たわごと

- 今週に済ませておかないと

- (2025-11-25 21:24:52)

-