2017年01月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 1031

「隣人をあなた自身のように愛せよ」 2017年1月30日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2012年8月3日放映「キリスト教の信仰」 説教要約 935 創造論は進化論よりも奇なり 説教要約 950 創造論か進化論か(2) 「隣人をあなた自身のように愛せよ」 甲斐慎一郎 マタイの福音書22章39節 「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」(39節)。 自分を愛する人は、自分の利益になることのみ考え、何事も自分の利益のために行います。このことを自分の利益のためではなく、隣人の益のためにすることが自分を愛するように隣人を愛するということです。ただし、これは自分の利益になることのみをしていたのでは不可能であり、隣人の益のために自分を犠牲にすることが必要です。 一、生命の惜しみない利他性 自然界の動植物は、他の動植物の利益のために自分の生命を捨てています。 「『樹木は、この溢れんばかりの過剰を使うことも享受することもなく自然に還す』……もし植物が利己的に振る舞い、自分の生存に必要最低限の光合成しか行わなかったら、われら地球の生命にこうした多様性は生まれ得なかった。……『動物はこの溢れる養分を、自由で嬉々とした自らの運動に使用する』(フリードリッヒ・フォン・シラー)。 一次生産者としての植物が太陽のエネルギーを過剰なまでに固定し、惜しみなく虫や鳥に与え、水と土を豊かにしてくれたからこそ今の私たちがある。……生命は利己的ではなく、本質的に利他的なのだ。その利他性を絶えず他の生命に手渡すことで、私たちは地球の上に共存している」(生物学者の福岡伸一氏の「生命の惜しみない利他性」より)。 二、食物連鎖(食物網)について 陸上の生物には、草の葉をバッタが食べる→バッタをカマキリが食べる→カマキリを小鳥が食べる→小鳥をタカが食べる……といった生物間のつながりがあります。海では、植物プランクトン→動物プランクトン→イワシ→イカ→アシカ→シャチ……などのつながりがあります。これを一繋がりの鎖として取り出した時、食物連鎖と呼びます。 三、食物連鎖の構成について 食物連鎖は生産者と消費者そして分解者という三つで構成されます。 1.生産者――植物は、太陽のエネルギーと水と二酸化炭素を利用して光合成を行い、デンプンや糖を作ります。さらに窒素や各種ミネラルを組み合わせて、タンパク質や脂肪などを作り出すのです。 2.消費者――植物(生産者)を餌にする草食動物が第一次消費者で、草食動物を食べる肉食動物が第二次消費者です。以後第三次、第四次となります。 3.分解者――生物の死骸やフンなどは、さらに他の動物に食べられたり、細菌、菌類などの働きによって分解されていきます。生物を構成していた有機物は、やがて無機物と水と二酸化炭素まで分解され、再び生産者に利用される日まで自然の中を循環します。 四、隣人をあなた自身のように愛せよ 自然界は、植物も動物も惜しみない利他性があり、食べられるために生きているようなものです。これは進化論が教えている「環境に適した生物が生き残り、不適格な動物は死に絶える」という自然淘汰とは全く反対です。 進化論は、生物の利己性を教えているのに対して、自然界は、生命の利他性を教えています。生命に利他性がなく、進化論が教えているように利己性であるなら、生物は絶滅してしまいます。生命に利他性があるからこそ、絶滅せずに生きているのです。生物の利己性を教えている進化論は、誤りです。 人も、両親や教師が子どものために自分を犠牲にして教えたり、働いたりしているので、子どもは育ちます。社会においては食物連鎖のように農林水産業、工業、商業(商店)など製造業の人が「生産者」で、生産された物を食したり使用したりする人が「消費者」で、清掃業者などゴミを収集したり処理したりする人が「分解者」で、分解された物は再び「生産者」に利用されます。人は、隣人の益のために自分を犠牲にしているので、生きていくことができます。これこそ「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」ということです。人は、自分の益のためだけでなく、隣人の益のために自分を犠牲にする時、死に絶えることなく生きていくことができるのです。 聖書は、「キリストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てになりました。それによって私たちに愛がわかったのです。ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨てるべきです」と教えています(第一ヨハネ3章16節)。これこそ「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」ということです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.01.28

コメント(0)

-

説教要約 1030

「最も大いなる愛」 2016年1月23日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2012年7月23日放映「キリスト教の神髄」 説教要約 861 これ以上、単純化できない複雑さ、その1 説教要約 862 これ以上、単純化できない複雑さ、その2 説教要約 981 生命の惜しみない利他性 「最も大いなる愛」 甲斐慎一郎 ヨハネの手紙、第一、3章16節 「キリストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てになりました。それによって私たちに愛がわかったのです。ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨てるべきです」(16節)。 一、最も大いなる死――キリストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てになりました このみことばの主題は、いのちを捨てること、すなわち死です。人間にとって最大の問題や課題は死です。私たちは、あらゆる分野や世界において、死が人間にとって最大の問題や課題であることを知っています。 政治の世界、それは国際、国内を問わず、最大の問題は、多くの人たちのいのちを奪う戦争でしょう。経済の世界においても、飢え死には最大の課題であり、社会の問題は、天災、人災を問わず、やはり死が最大の問題です。医学の世界は、死との戦いであり、倫理や道徳の世界において最大の問題は殺人です。 しかしここに不思議な死があります。それはキリストの死です。このキリストの死は何百年も前から預言され、人に殺されたのではなく自ら進んで死なれたのであり(ヨハネ10章18節)、かと言って自殺ではなく、人の罪を贖って人を罪から救うための死です。これは何と驚くべき偉大な死でしょうか。 このように死そのものは、人間にとって最大の問題や課題ですが、キリストの死は人類を罪から救うための最も偉大な死なのです。 二、最も大いなる愛――それによって私たちに愛がわかったのです このみことばの主題は、愛です。人間にとって最もすばらしいものは、愛ではないでしょうか。私たちは、あらゆる分野や世界において、愛こそ最もすばらしく、あらゆる問題や課題の解決の鍵であることを知っています。 政治の問題、経済の問題、社会の問題のどれ一つをとってみても、その根底に愛があるなら、たとえ完全には解決することができなくても、問題を最小限にとどめることができることを知っています。 しかしここに最もすばらしい愛があります。それは、キリストの十字架によって現された愛です。実に神は私たちのために、そのひとり子キリストをお与えになることによって、その愛を最大限に現されたのです。 このように愛そのものは人間にとって最もすばらしいものですが、その愛の中で神の愛は最も偉大ですばらしいものなのです。 三、最も大いなる変化――ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨てるべきです このみことばの主題は、人間が変わること、すなわち変化です。人間にとって最も必要なことは、良い人間に変わることではないでしょうか。人間は、自分が変わらない限り、決して問題は解決しないからです。 しかし人間ほど悪い方には変わっても、良い方には変わらないものはないでしょう。人間は、どんなに良い話を聞いても、またどんなに良いことに一生懸命に励んでも、その心は相変わらず自己中心で罪深く、少しもよくなりません。 しかしここに最も大いなる変化があります。それは、最も偉大な死であるキリストの死によって現された最も大いなる神の愛に触れることによる人間の変化です。 人間は、死に直面した時ほど厳粛で真剣な心になることはありません。まして私たちの罪のために死なれたキリストの最も偉大な死に直面した時、人間は最も厳粛で真剣な心にならないでしょうか。また人間は愛に触れた時ほど心が動かされることはありません。まして私たちの罪のために、そのひとり子キリストをお与えになったほどの最も大いなる愛に触れた時、人間は最も心が動かされて変わらないでしょうか。 私たちは、信仰により「聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれ」る時にのみ(ローマ5章5節)、この神の愛に応えて「栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行」くのです(第二コリント3章18節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.01.19

コメント(0)

-

説教要約 1029

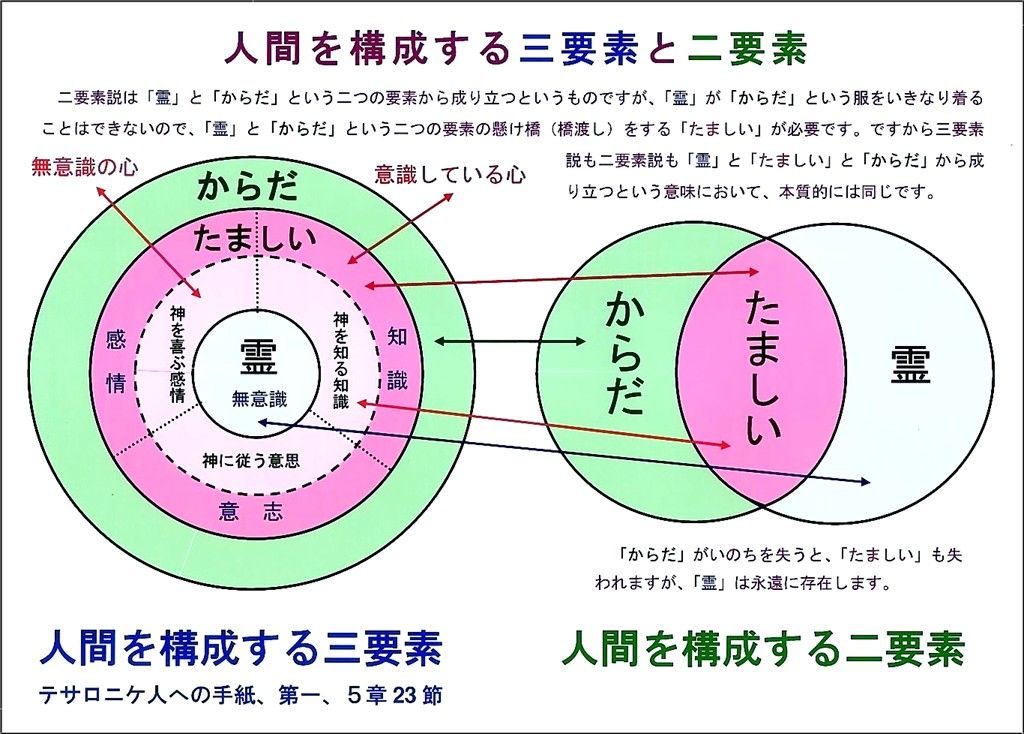

「人間を構成する三つの要素と三つの自分」 2016年1月16日 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2012年7月10日放映「聖書に基づく確かな信仰」 説教要約 970 ミッシング・リンクとオーパーツ(1) 説教要約 971 ミッシング・リンクとオーパーツ(2) 「人間を構成する三つの要素と三つの自分」 甲斐慎一郎 詩篇64篇6節 ダビデは、「人の内側のものと心とは、深いものです」と述べています(6節)。 一、三つの自分 遠藤周作は放送大学において「あなたは、あなたを知っているか」と題した講演をしています。その内容は「私たち人間には三つの自分があります。第一は『他の人に知られている自分』、第二は『自分しか知らない自分』、第三は『自分も知らない自分』です」。 第三の「自分も知らない自分」を知るためには、人間の言葉では不可能であり、ただ神の言葉である聖書のみ可能です。キリスト教は、この「自分も知らない自分」に焦点を当て、その部分を扱い、救いを与えるものです。 説教要約 1003 神への信仰と感情2 二、人間を構成する三つの要素 聖書は、人間を「霊、たましい、からだ」という三つの要素から成り立っていると教えています(第一テサロニケ5章23節)。 1.人間を構成する三つの要素 (1)からだは、私たちを取り囲む外界の状態を知り、それに対応する機能のことです。 (2)たましい(ソウル)は、「知性の面での心(マインドMind)」と「感情の面での心(ハートHeart)」と「意志の面での心(ウィルWill)」という三つの面があります。これは、人間の知性や感情や意志という内界の状態を知り、それに対応する機能のことです。 (3)霊は、信仰によって神とその世界を知り、それに対応する機能のことで、神の像に似せて造られた不滅のいのちです。 人の心が自分でもわからないほど深いのは、心の奥は無意識で、最も深いところは霊だからです。しかもこの無意識の霊と無意識の心が、意識している心の表面に大きな影響を与えています、いやそれを支配しています。言い換えれば、人の行いというのは、善であれ、悪であれ、意識して行うことと無意識のうちに行うこととの両者があるのです。 2.たましい(心)は、からだと霊を結びつける懸け橋の役目をしているからです 人間が霊とたましいとからだという三つの要素から成り立っているという三要素説は、一番中心の円が霊、中間の円がたましい、一番外側の円がからだという三重丸で現すことができますが、もう一つは、「霊」と「からだ」という二つの円を描き、両者を半分ほど重ね合わせたものとして現すことができます。その重ね合わせた部分が「たましい」です(前回1028の図を参照)。 確かに「霊」は「たましい」の中枢機能として「たましい」を支配し、「たましい」は、「からだ」の中枢機能として「からだ」を支配していますが、「霊」は、もともと無意識ですから、「視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚」という五感で知ることはできません。「霊」というのは、ただ「たましい」の三つの面である知性と感情と意志によらなければ、知ることはできません。すなわち「たましい」は、「霊」と「からだ」という二つの要素の懸け橋(橋渡し)の役目をしているのです。 3.たましいが救われるためには、心の奥にある霊が救われなければならないからです エペソ人への手紙の4章23節は、新改訳は「心の霊において新しくされ」と直訳していますが、口語訳は「心の深みまで新たにされて」、新共同訳は「心の底から新たにされて」と意訳しています。すなわち「霊」は「心の深み」また「心の底」なのです。 アダムが罪を犯した時、その霊は「罪過と罪との中に死」に(エペソ2章1節)、その心に刻まれた神の像を失って「神を知る知識」も「神を喜ぶ感情」も「神に従う意志」もなくしてしまいました。しかし十字架の贖いを信じて「新しく生まれ」(ヨハネ3章3節)、古い人がキリストとともに十字架につけられるなら(ローマ6章6節)、「心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり造り出された、新しい人を身に着る」ことができます(エペソ4章23、24節)。 この「神にかたどり造り出された、新しい人を身に着る」ことこそ、「神を知る知識」と「神を喜ぶ感情」と「神に従う意志」を取り戻し、「心の深みまで新たにされ」ることなのです。 私たちは、心の深みまで新たにされているでしょうか。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.01.09

コメント(0)

-

説教要約 1028

「日々新たにされる内なる人」 2017年1月9日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年7月7日放映「神への信仰と感情」 説教要約 947 化石と地層の形成について 説教要約 948 欠けた連鎖に見る進化論の誤り 「日々新たにされる内なる人」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、4章16節 「ですから、私たちは勇気を失いません。たとい私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています」(16節)。 この箇所において「外なる人」とは「からだ」とか「肉体的な生命」を、「内なる人」とは「霊」とか「霊的な生命」を意味しています。どちらにしても聖書は、人間には衰えていくだけでなく死ぬべき部分と、生かされているだけでなく新たにされていく部分とがあることを教えています。 どのようにすれば、日々衰えていく「肉体的な生命」を持ちながら、日々「霊的な生命」を新たにされていくかということを、肉体的な生命と霊的な生命の橋渡しをしている「精神的な生命」の役割を加味しながら学んでみましょう。 人間を構成といてる三つの要素(霊と心と肉体)が常に新しく、生き生きとしているためには、どうすればよいのでしょうか。 一、生き生きとした肉体的な生命を保つための秘訣 生き生きとした肉体的な生命を保つためには、次のような三つのことが必要です。1.必要かつ十分な休息をとる。2.必要かつ十分な栄養をとる。3.適度な運動をして肉体を鍛える。 しかし、どんなに涙ぐましい努力をしても、罪のために死ぬべきものとなってしまった肉体は、日々衰えていくことを避けることはできないことは、言うまでもありません。 二、生き生きとした精神的な生命を保つための秘訣 生き生きとした精神的な生命を保つためには、次のような3つのことが必要です。1.深く考えて頭をよく使う。2.情緒や情操を豊かにする。3.創造的な精神を失わない。 ですから、決まり切ったことを、決まり切ったようにしかしないことは、何も考えず、何も感動せず、何も新しいものを生み出さずに、精神的に枯渇してしまう危険性があることを忘れてはなりません。 三、生き生きとした霊的な生命を保つための秘訣 生き生きとした霊的な生命を保つためには、次のような3つのことが必要です。 1.恵みの手段(集会出席、聖書拝読、祈祷、奉仕、献金)を守ることによって絶えず神との関係を正しくし、神の御前に歩むことです。 2.苦難に遇った時、逃避せずに信仰によって勝利を得て、乗り越えることです。 3.未熟なところや至らないところを様々なものを通して訓練されることです。 これらのことは、私たちが信仰に成長していくための秘訣でもあります。 このように肉体的な生命であれ、精神的な生命であれ、霊的な生命であれ、生き生きとした生命に共通していることは、静止したり、停止したりせずに、絶えず活動し、常に躍動しているということです。使わなければ働きが鈍くなり、ついには動かなくなってしまうのが生命の特徴です。 私たちは、罪のために死ぬべきものとなってしまった肉体的な生命の衰えを防ぐことはできません。しかし神によって生かされた霊的な生命は、衰えを防ぐことができるだけでなく、日々新たにされていくことができます。そのためには「霊的な生命」を生き生きと保つために「精神的な生命」を生き生きと保つことが必要です。 私たちは、何事に関しても「それは何なのか」、「それはなぜなのか」、「それはどうすれば解決するのか」という探求心を失ってはなりません。キリストは、「求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。たたきなさい。そうすれば開かれます」と言われました(マタイ7章7節)。もし私たちがこれを失い、何事もわかったかのように思うなら、思考(知識やや理性)と感情(情緒と情操)と創造的な精神の働きが停止して、その結果、霊的な生命も死んでしまう危険性があるのです。 私たちは、内なる人が日々新たにされているでしょうか。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.01.08

コメント(0)

-

説教要約 1027

「新しい事をされる神」 20171年1月2日 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年5月26日放映「神への信仰と意志」 説教要約 923 時空を超越した神の救い(1) 説教要約 924 時空を超越した神の救い(1) 「新しい事をされる神」 甲斐慎一郎 イザヤ書、43章19節 「見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている」(イザヤ43章19節) 私たちは、新年を迎えて新しい計画や目標を立てたり、新年の希望や抱負を語ったりすると、何か新しくなったような気がします。しかし通常の生活に戻ると、昨年や昨年度と少しも変わっていない自分を発見して、愕然とすることがあります。 聖書が教えているように、「日の下には新しいものは一つもな」く(伝道者1章9節)、人は、神による以外に新しくなることはできません(第二コリント5章17節)。 そこで冒頭に記した「見よ。わたしは新しい事をする」という御言葉は、どのような意味であり、何を教えているのかということを学んでみましょう。 一、報いの法則 私たち日本人は、仏教の強い影響を受けて、過去や前世の行いの善悪に応じて報いがあるという「因果応報」の教えを無意識のうちに信じています。確かに聖書も、「人は種を蒔けば、その刈り取りもする」という報いの法則を教えています(ガラテヤ6章7節)。 しかし現実の世界は、すべての人が善悪の行いにふさわしい報いだけを受けているのではなく、いわゆる「運」とか「つき」に支配されています。聖書も、「競走は足の早い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛顧は知識のある人のものではないことがわかった。すべての人が時と機会に出会うからだ」と記し(伝道者9章11節)、この世界は、決して報いの法則だけが支配しているのではないことを教えています。 二、神の恵み イスラエルの民は、何度も神にそむいて罪を犯し、神が遣わされた預言者たちの警告にも耳を傾けず、ついに敵国バビロンに滅ぼされ、生き残った者は捕虜となり、バビロンに連れて行かれてしまいました。彼らは、神に対して犯した罪の報いを受けたのです。 ところが神は、ペルシャの王クロスの霊を奮い立たせられたので、王のおふれによってイスラエル人は捕囚の身から解かれ、祖国に帰ることができました(エズラ1章)。 彼らは、「主がシオンの捕らわれ人を帰されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた」と歌っています(詩篇126篇1、2節)。 このバビロンの捕囚からの帰還こそ、冒頭に記した神がなされる「新しい事」です。 神は、彼らの「罪にしたがって」、彼らを「扱うことをせず」、彼らの「咎にしたがって」、彼らに「報いること」をされませんでした(詩篇103篇10節)。これこそ何の働きもなく、受ける資格のない者に与えられる恵みにほかならず(ローマ4章4、5節)、神は、「ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに」私たちを「義と認め」、その罪を赦して、神の子どもとしてくださるのです(同3章24節)。 三、私たちの応答 このように神は、受ける資格のない者に恵みという「新しい事」をされる方であり、私たちは、その恵みを受けることができます。 しかしそれだからと言って私たちは、罪を犯しても、怠けても、神は祝福してくださるであろうと決して思ってはなりません。それは、神を侮る恐ろしいことです(ガラテヤ6章7節)。 私たちは、この恵みを受けるなら、「主が、ことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか」(詩篇116篇12節)、と感謝にあふれて、神と人に仕えていくことができるのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2017.01.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- ㊗️岡谷市の…

- (2025-11-24 17:22:28)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- 南天の実(赤) 柊の花(白)

- (2025-11-24 20:48:36)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

- なんばグランド花月貸し切り公演を見…

- (2025-11-24 11:30:05)

-