2019年01月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1136

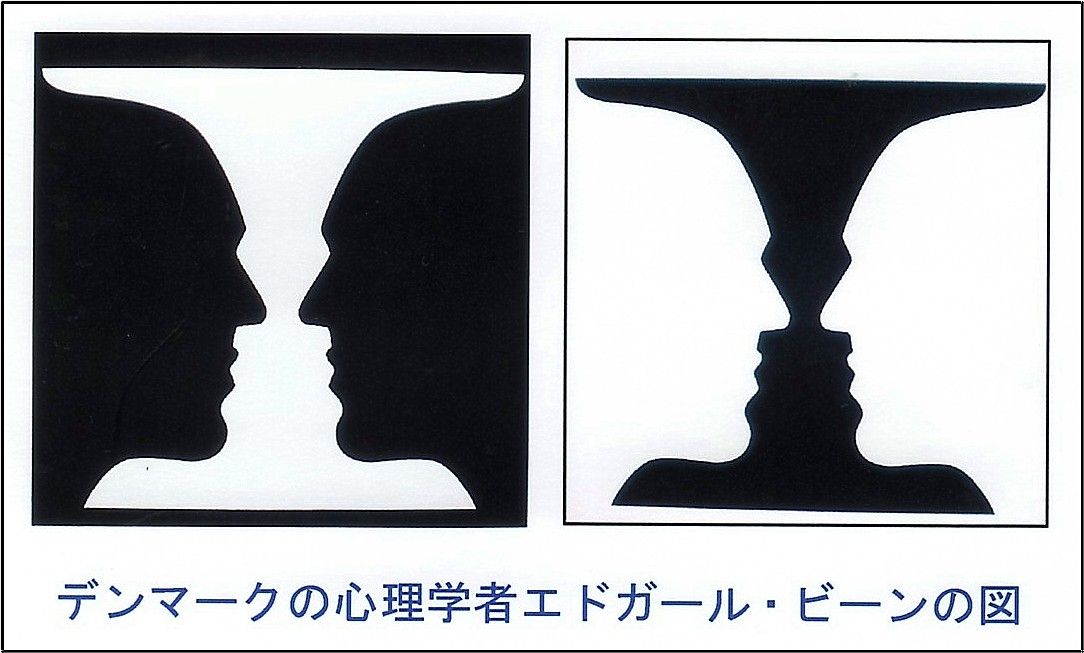

「厳粛なパラダイム」 2019年1月27日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年9月23日放映「三つの声」 「厳粛なパラダイム」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、12章34~37節 「心に満ちていることを口が話すのです。……あなたが正しいとされるのは、あなたのことばによるのであり、罪に定められるのも、あなたのことばによるのです」(34、37節)。 一、思想(物の考え方)について 1.近代的な思想や物の考え方 近代は明治維新以後、第二次世界大戦終結までです。これは不変的な正義や真理、すなわち偏見や先入観を捨て、客観的で合理的な知識や正義を追及した時代です。デカルトは、すべてのものから自由になった「個」というものを考えました。すなわち神からさえも自由で縛られない自律的な個人というものを追及しました。しかしこのような近代合理主義は不可能であるという批判が出て来ました。すなわち中立性、不変性、客観性を否定しました。近代合理主義の死滅、行き詰まりです。 2.現代的な思想や物の考え方 現代は第二次世界大戦以後、現在までです。これは中立的、客観的、不変的なものを徹底的に批判し、人間は必ず「ある枠組み」から物を見ているのであって、神や伝統や権威から自由になることは不可能であり、このような抽象的な人間は存在しないという考え方です。 二、思いを蒔けば、行為を刈り取る キリストは「心に満ちていることを口が話すのです」と言われました(34節)、この「心」の原語は「カルディア」で、「人間から肉体を除いた全部を意味し、人格、性格、たましい、内的生命のことです」。詠み人知らずの作者は、次のように教えています。 「思いを蒔けば、行為を刈り取る。行為を蒔けば、習慣を刈り取る。習慣を蒔けば、性格を刈り取る。性格を蒔けば、運命を刈り取る」。すなわち、その人の思いが行為を決定し、終局的には、永遠の運命(天の御国か地獄)を決定するのです(37節)。 三、パラダイム(ある枠組み)について パラダイムとは、前提となっている理論的な枠組みのことで、人間はこのある枠組み(パラダイム)を規準にして、物を見たり、考えたりしているのです。現代哲学は近代哲学を否定し、人間は必ずある視点に立っていると教えています。すなわち万人に共通した中立的な考え方など存在しないというのが現代哲学の教えです。このことを分かりやすく図で示したのが、デンマークの心理学者エドガール・ビーンが1921年に発表した図です。 下の図の白い部分を背景として見れば、黒い部分は杯に見えますが、白黒を反転して、下の図の白い部分を背景として見れば、黒い部分は、向かい合った二人の人の顔に見えます。白い部分を背景として見るか、対象物として見るかによって、黒い部分が全く違ったものとして見えます。白い部分を背景として見ることと対象物として見ることとを同時に行うことはできません。どちらかに焦点をあてなければ、見ることはできません。これがパラダイムです。 四、三種類のパラダイムについて 人間の本質は何かということについては、およそ次のような三つの考え方があります。1.人の究極の実在は物質である(唯物論)。2.人の究極の実在は動物である(進化論)。3.人は、神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ者である(聖書、 キリスト教)。 「人の究極の実在は物質である」という「唯物論」も「人の究極の実在は動物である」という「進化論」も「政教一致」で「信教の自由」のない国粋主義(右翼)の国家や共産主義(左翼)の国家を建設するのです。これに対して「人は神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ者である」と教えるキリスト教(聖書)は、人間の生命・平等・自由を重んじる基本的人権を保障します。創造論を教えるキリスト教は、この世においては基本的人権を保障し、「政教分離」で「信教の自由」のある民主主義の国家を建設し、次に来る世(来世)においては、天の御国に入り、永遠に神とともに生きるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集

2019.01.26

コメント(0)

-

説教要約 1135

「力と愛と慎みの霊」 2019年1月20日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年9月12日放映「三つの創造」「力と愛と慎みの霊」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第二、1章3~14節 「神が私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です」(7節)。 J・ウェスレーは、その注解において「力と慎みとは両極端である。愛はその中間にあり、両者の結合帯また調和である」と述べています。言い換えれば、力に偏れば無謀になり、慎みに偏れば萎縮しますが、愛は、両極端の二つのものを均衡と調和が取れた状態にして、両極端の過ちを防ぐのです。 「健全」というのは、それ自体は良いものであっても互いに相反する二つのものが均衡(バランス)と調和(ハーモニー)を保っている状態のことを言うのです。 実際生活において私たちは、この健全さに欠けるなら、純粋な動機で物事を行っても、極端に走ってしまうので、自分が失敗したり、他の人に迷惑を掛けたりして、様々な問題が起きてしまいます。神は、私たちに純粋な動機である愛を与えるとともに、均衡と調和の取れた力と慎みを与えてくださるのです。 一、健全な思想や考え方――神の恵みと人間の働きの調和(9節) 9節には、神の恵みと人間の働きとが対照的に記されています。ピリピ人への手紙にも神の側の働きかけと人間の側の救いの達成について記されています(2章12、13節)。 「神の恵み」は、神の力の現れであり、私たちを高い所に引き上げるものですから、言わば「神の理想の方向」と言うことができます。これに対して「人間の働き」は、人間の力の現れであり、神の力がなければ、弱く罪深い人間にとって、それは私たちを低い所に引き下げるものですから、言わば「人間の現実の方向」と言うことができます。 神は、私たち一人一人にふさわしい理想の姿を求められますが、同時に人間にもその人なりの現実の姿というものがあります。ですから私たちは、人間の現実を無視して、神の理想だけを追い求めたり、反対に神の理想を無視して、人間の現実だけを肯定したりしてはなりません。神の理想と人間の現実の両者が均衡と調和を保つ時、私たちは健全な思想や考え方を持つことができるのです。 二、健全な品性や人格――喜びと悲しみとの調和(4節) 4節には喜びと涙、8節と12節には苦しみが記されています。 喜びは私たちを高くし、高揚させますが、悲しみは私たちを低くし、謙虚にさせます。しかし何の悲しみもなく、喜びだけが与えられるなら、軽薄になるだけでなく、有頂天になり、ついには高慢にふるまってしまうことでしょう。反対に何の喜びもなく、悲しみだけが与えられるなら、陰気になるだけでなく、失望落胆して、ついには自暴自棄に陥ってしまうことでしょう。 神は私たちに喜びと悲しみの両方を与えられます(ピリピ1章29節)。賛美歌285番3節に「主よ飲むべき わが杯 選び取りて授けたまえ 喜びをも 悲しみをも 満たし給う ままにぞ受けん」とあります。ですから私たちは、神から喜びが与えられたなら、心から感謝することです(第一テサロニケ5章16~18節)。また悲しみが与えられたなら、逃避することばかり考えず、神のよしとされる時まで耐え忍ばなければなりません(ヤコブ5章7節)。喜びと悲しみの両者が均衡と調和を保つ時、私たちのうちに健全な品性や人格が形造られるのです。 三、健全な行動や働き――大胆さと注意深さの調和(12節) 12節には神にゆだねて確信した大胆さが、14節には聖霊によってですが、自らを守る注意深さが記されています。ゆだねることは、私たちに確信と大胆さを与え、注意深さは、私たちに勤勉と責任感を与えます。しかし大胆さが行き過ぎるなら、無責任や怠慢や不注意になり、反対に注意深さが行き過ぎるなら、小心や臆病や不信仰になるでしょう。 神にゆだねた大胆さと自らを守る注意深さの両者が均衡と調和を保つ時、私たちは健全な行動と働きをすることができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集

2019.01.19

コメント(0)

-

説教要約 1134

「神を知る知識によって増し加わる愛」2019年1月13日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年7月24日放映「神の恥と人の恥」「神を知る知識によって増し加わる愛」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、1章9~11節 「あなたがたの愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり……真にすぐれたものを見分けることができるようになりますように……義の実に満たされている者となり……ますように」(9~11節)。 パウロは、この手紙においてピリピの教会の人たちの「知識」と「愛」と「義の実」が増し加わるように祈っています。 一、知識が増し加わることについて ペテロは、「キリストの恵みと知識において成長しなさい」と勧めています(第二ペテロ3章18節)。知識ということを特に愛と比較して考えるなら、それは識別力のことです。私たちは知識を増せば増すほど、物事を正確に見分けたり、区別したり、識別したりすることができるようになります。これは具体的には、次のようなことです。 1,神に対して――私たちは、何が神に喜ばれ、何が神に悲しまれるかを、どれだけ明確に識別することができるでしょうか。 2.自分に対して――私たちは神のために何が有益であり、何が有害であるかを、どれだけ明確に識別することができるでしょうか。 3.人に対して――私たちは、隣人が神のために何を獲得すべきか、何を放棄すべきかを、どれだけ明確に識別することができるでしょうか。これこそ私たちがどれだけ知識に成長しているかどうかを計る秤です。 二、愛が増し加わることについて このように大切な知識も、愛がなければ何の値打ちもありません(第一コリント13章2節)。しかし私たちが愛に成長しているかどうかは、どうしたならばわかるでしょうか。 J・ウェスレーは、「謙遜と忍耐は愛の増大の最も確かな証明である」と述べています。パウロは愛の現れを14ほど挙げていますが(同13章4~7節)、これをまとめるなら、「謙遜」と「真実」と「忍耐」の三つになるのではないでしょうか。愛は、信仰によって与えられる聖霊なる神からの賜物ですが、人の側から見るなら、自分を捨てる自己犠牲です(ヨハネ15章13節)。ところが謙遜と真実と忍耐も次のように根本的には愛と同じ自己否定です。 1.謙遜――これは神の前に自分をむなしくする「自己絶滅」(J・ウェスレー)です。 2.真実――これは自分に対して利己主義やわがままを絶対に許さない利己放棄です。 3.忍耐――これは他の人に対して自分の意志や主張を通さない自我否定です。 このようなことから謙遜と真実と忍耐こそ、愛の成長を計る秤であることがわかります。 三、義の実が増し加わることについて しかし知識と愛はそれぞれ単独では成長することができないものです。もし私たちに知識があっても愛がなかったなら、どうなるでしょうか。コリント人への第一の手紙の8章には、次のような三つのことが記されています。 1.知識は人を高ぶらせる(1節) 2.知識は自分を欺く(2節) 3.知識は人を性急にさばく(11節)。 これらは愛の現れである謙遜と真実と忍耐とは正反対のものであり、知識にはどうしても愛が必要であることがわかります。 また愛というのは、知識を求め、知識によって成長していくものです。なぜなら私たちは、神を知れば知るほど神の偉大さと自らの小ささを教えられて、ますます「謙遜」になり、自分を知れば知るほど自分を欺くことなく、ますます「真実」になり、他の人を知れば知るほど、どんなに「忍耐」を必要とするかを教えられるとともに、よく理解することができ、「忍耐」深くなるからです。 このように愛が真の知識によって豊かにされることこそ、純真で非難されるところがなく、義の実に満たされる秘訣なのです。甲斐慎一郎の著書→説教集

2019.01.12

コメント(0)

-

説教要約 1133

「ハッピネスとブレッスィング」インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年7月15日放映「世を愛された神」「ハッピネスとブレッスィング」 甲斐慎一郎 詩篇84篇1~12節 人がどんなに幸福を求めている者であるかということは、「幸福」という「青い鳥」を探し求めるチルチルとミチルを描いたメーテルリンクの児童劇をはじめ、カール・ブッセの有名な詩である「山の彼方の空遠く」、そして数多くの「幸福論」と名のつく書物が出版されているのを見てもわかるでしょう。 数多い「幸福論」の中で、次のようなカール・ヒルティーの言葉は、幸福を求めてやまない人の心を最もよく表しています。 「人間が意識に目覚める最初の瞬間から、意識の消滅に至るまで、最も熱心に求めるものは、やはり何と言っても幸福感である。そして彼が体験する最も苦痛に満ちた瞬間は、この地上では幸福は見いだすことができないのだと完全に確信した時である」。 英語において幸福と訳されることばには、「ハッピネス」と「ブレッスィング」の二つがあります。 一、ハッピネス--いくつかの偶然がうまく重なった幸運な出来事 英語の「ハッピネス」の形容詞である「ハッピー」には、「出来事などが巡り合わせのよい」という意味があり、「ハップン」は、「たまたま……である」という意味です。 日本語には、次のような諺があります。 1.禍福はあざなえる縄のごとし 禍は福となり、福は禍となり、常に相表裏して、変転することを縄のよれあうのにたとえたもの(広辞苑)。 2.人間万事塞翁が馬 人生の吉凶禍福は、縄をなうようにめぐってくるもの。禍が福になったり、福だと思っていると、禍になったりするものなので、禍も悲しむにあたらず、福も喜んでばかりいられないもの(ことわざ辞典)。 この諺に記されている「福」が「ハッピネス」であり、「いくつかの偶然がうまく重なった幸運な出来事」が「ハッピネス」です。ハッピネスは、「禍がたまたま福になったもの」で、「福だと思っていると禍になったりする」もので、極めて不確実なものです。 二、ブレッスィング--神が与えてくださる真の祝福 この詩篇には、「なんと幸いなことでしょう」という言葉が三回も記され(4、5、12節)、幸いの三つの段階を教えています。 1.神を求める幸い(1~4節) ここには、「慕わしい」とか、絶えいるばかり(死ぬほど)「恋い慕って」という言葉が記され、詩篇四二篇の記者のように「生ける神を求めて渇いてい」る姿が描かれています(2節)。すなわち全身全霊をもって神を慕い求めているのです。真の幸福の第一段階は、この神を求める幸いです。 2.神にある幸い(5~8節) このように神のみを慕い求める人は、「その力が、あなた(神)にあり、その心の中にシオンへの大路(すなわち神に近づく心)」があり(5節)、「シオンにおいて、神の御前に現れます」(7節)とあるように、ついには神にまみえ、神と一つになって、その力も、その心も神にあるようになります。このような人は、目に見えるものや周囲の環境に惑わされず、神のみを喜ぶことができ、神にある幸いを知っているのです。真の幸福の第二段階は、この神にある幸いです。この幸いを知っている人は、「涙の谷を過ぎるときも、そこを泉のわく所とします」(6節)とあるように、苦難と試練の涙の谷を過ぎるようなことがあっても、そこを祝福と恵みの泉がわく所とするのです。 3.神の与える幸い(9~12節) 最後にこの詩篇の記者は、「主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに、良いものを拒まれません」と言っています(11節)。これは、神から恵みと栄光と良いものが豊かに与えられることです。真の幸福の第三段階は、この神の与える幸いです。この神の与える幸いは、神を求める幸いを体験し、神にある幸いを体得した者だけが、ほんとうの意味において得ることができるものなのです。甲斐慎一郎の著書→説教集

2019.01.05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1