2016年01月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 980

「罪を憎んで人を憎まず」 2016年2月1日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月24日放映「神の恥と人の恥」 「罪を憎んで人を憎まず」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第一、2章4節「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます」(第一テモテ2章4節)。 一、罪を憎んで人を憎まず――人の善悪を判断する時、感情移入をしないで、法律だけで人の善悪を判断することである 「罪を憎んで人を憎まず」という言葉には、様々な解釈がありますが、共通している解釈は「実現不可能な理想論」ということです。なぜなら「罪は憎むが、人は憎まない」ということは「罪」と「人」を分離しなければ到底不可能なことだからです。現実の問題として「罪」と「人」を分離することなど、絶対にできないことで、もし分離すれば、人間ではなくなってしまうからです。 法曹界の人(裁判官、検事、弁護士)が「これは法の精神を教えるもので、人を裁く時、感情移入をしないで――容疑者に同情したり、容疑者を軽蔑したりしないで――ただ法律の文言だけで人を裁くことである」と説明していました。これは一般の人にも当てはまることで、人の善悪を判断する時、感情移入(同情や軽蔑)をしないで、法律や道徳の教えだけで人の善悪を判断することです。説教要約 215 神の恥と人の恥 二、罪を憎んで人を憎まず――法律と神の教えに従って、人の罪も自分の罪も許さない人こそ、正しく、きよい人である キリスト者を含めた世の人の中に、悪人の罪を許すことは美徳であると考えている人がいますが、それは誤りです。聖書の教えによれば、「罪の赦し」は「義と認められる」ことと同じで(使徒13章38、39節)、「罪を犯さなかった者とみなす」という意味です。もし警察官や法曹界の人(裁判官、検事、弁護士)が容疑者の罪を許し、罪を犯さなかった者とみなすなら、社会は無法地帯となります。国民も法律を守って、人の罪も自分の罪も許さない人こそ善良な市民です。罪を憎む人は義人で、罪を愛する人は悪人です。「罪を憎んで」というのは、このような意味なのです。説教要約 867 神の謙遜と人の謙遜 三、罪を憎んで人を憎まず――人を罪に定める権威も罪を赦す権威も人にはないので、人も自分も神のさばきにゆだねることである それでは、警察官や法曹界の人(裁判官、検事、弁護士)、また善良な市民は、「罪を憎む」ことはよいとしても「人を憎んで」よいのでしょうか。決してそうではありません。 「罪」と「人」を分離することなどできませんから、罪を憎むことは、同時に人を憎むことでもあり、「罪を憎んで人を憎まず」というのは、「実現不可能な理想論」です。それでは、どうすればよいのでしょうか。そもそも「人を憎む」のは、「人の中に罪がある」からで、もし「人の中から罪が取り除かれる」なら、「人を憎む」ことはなくなるわけです。 しかし現実の問題として「人の中から罪を取り除く」ことなど、できるのでしょうか。「それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます」(マタイ19章26節)。神は、イエス・キリストをこの世に遣わし、キリストの十字架による罪の贖いによって「罪の行いを赦し」、「うちに住む罪をきよめ」てくださいます。私たちは、心から罪を悔い改めて、キリストが私たちの罪を贖ってくださることを信じるなら、義と認められ(罪が赦され)、さらに「イエスの血はすべての罪から私たちをきよめます」(第一ヨハネ1章7節)と信じるなら、聖霊によって「うちに住む罪」がきよめられます。 このように私たちの罪が取り除かれて、きよめられるなら、ほかの人が私たちに罪を犯した時、それは神に対して犯したもので、しかも「律法を定め、さばきを行う方は、ただひとりであり、その方は、救うことも滅ぼすこともできます」から(ヤコブ4章12節)、私たちには「人を罪に定める権威」も「人の罪を赦す権威」もなく、それは神のみ持っておられるので、私たちはその人を神のさばきにゆだねることができます。これが私たちにとって、その人の罪を赦すことになるのです。このようにして私たちは、「罪を憎んで、人を憎まず」ということができるのです。説教要約 870 過去を変えてこそ将来がある 甲斐慎一郎の著書→説教集 次回は2016年2月1日「メソジスト教会の特色と働き(1)」です

2016.01.31

コメント(0)

-

説教要約 979

「神を求める道」 2016年1月25日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月15日放映「世を愛された神」 「神を求める道」 甲斐慎一郎 歴代誌、第一、13章 何事も純粋な気持ちで熱心にすることは非常に大切なことです。このような人は、人々を引き付ける魅力があります。しかし聖書は、動機の純粋さや熱心さとともに方法や手段の大切さを教えています。このことを「ウザ撃ちの事件」から学んでみましょう。 一、ウザ撃ちの事件の警告 ダビデは、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団の賛同を得たので、神の箱をキルヤテ・エアリムからエルサレに運ぶために全イスラエルを召集しました(第一歴代誌13章1~5節)。 民数記の四章15節には、神の箱を運ぶための方法が三つ記されています ▽肩に担って運ばなければならない ▽ケハテ族のレビ人が運ばなければならない ▽聖なるものに触れて死んではならない ところがダビデは、神の箱を新しい車に載せ、ケハテ族ではないウザとアフヨがその車を御し、しかもウザは、牛が神の箱をひっくり返しそうになったとはいえ、手を伸ばして、箱を押えました。彼は、聖なる神の箱に触れたので、神に打たれて死にました。「ウザは、神の教会に危険が迫ると思い、真心から出たことであっても、きよめられていない手によってこれを直そうとする人々を代表しています」(A・イーダーシャイム)。 主が怒りを発せられたので、ダビデの心は激しく動揺し、主を恐れて、主の箱をエルサレムに移すことを好まず、ガテ人オベデ・エドムの家に回しました(第二サムエル6章8~10節)。 二、動機の純粋さの必要 ダビデは、まだ少年の時、王となるために神に選ばれ、サムエルに油を注がれました。しかし彼が実際に王となったのは、30歳の時でした。それまでの十数年間、彼はサウル王に憎まれたために、いのちを狙われ、何度も何度も殺されそうになりましたが、その度に神の御手によって救われ、守られて来ました。このような数々の辛苦に耐えて王となったダビデは、ここまで導いてくださった神を忘れることなく、感謝と喜びに溢れて、神の箱を運び上らせようとしました。彼の意図は正しく、その動機は純粋でした。私たちも、このような心を決して失ってはなりません。 三、方法の正しさの必要 確かに神の箱を運び上らせようとしたダビデの意図は正しく、その動機は純粋でした。しかし彼は、「この方(神)を定めのとおりに求め」ず(第一歴代誌15章13節)、その方法が間違っていたので(民数記4章15節)、ウザは神に打たれて死に、喜びの行列は一瞬にして恐怖と悲しみの行列に変わってしまいました。このことを深く反省したダビデは、二回目の時は正しい方法で無事に神の箱を運び上らせたのです(第一歴代誌15章15節)。 私たちは、「動機さえ純粋であれば、方法なんか構わないではないか」と決して言ってはなりません。この恐るべきウザ撃ちの事件は、とかく動機の純粋さだけを強調し、神の定められた方法や手段などを七面倒臭いものとして軽視しやすい現代の私たちに、神を求める方法や神に仕える手段が、どんなに大切であるかを教えています。すなわち神には神の方法や仕方というものがあるのです。 聖書は、私たちキリスト者は、言葉や態度また行動や生活に関して、世のやり方や方法とは違ったキリストのかおりを放つキリスト者にふさわしい仕方や方法を教えています。このことは教会の一切の営みや働きに関しても同様であり、世のやり方や方法とは異なったキリストの花嫁である教会にふさわしい仕方や方法というものがあるのです。 「メソジスト(直訳、方法を重んじる人)」は、神の恵みを受けたり、神に仕えたりするための方法や手段を重んじる人たちの群れです。それは、目的のためには手段を選ばなかったり、手段を無視して良い結果を得ようとしたりする「熱狂主義者」とは正反対の歩みをする者なのです。次回は2016年2月1日「罪を憎んで人を憎まず」です 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.01.24

コメント(0)

-

説教要約 978

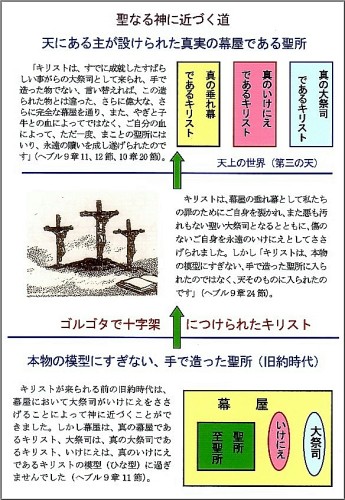

「聖なる神に近づく道」 2016年1月18日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月4日放映「真の幸福」 「聖なる神に近づく道」 甲斐慎一郎 レビ記1~10章 主は完成した会見の天幕にお住みになり、その天幕からモーセを呼び寄せ、彼に告げて仰せられました。この時、主の仰せられたことが記されているのが「レビ記」です。ロバート・リーは、「レビ記は、贖われた民のために書かれたものであって、どのようにすれば神に近づき、神を礼拝することができるかを示したものである」と述べています。 説教要約 729 三つの天 一、聖い神に近づく道――幕屋において祭司がいけにえをささげる(1~10章) エジプトにおいて奴隷であったイスラエル人は、過越の子羊の血によって贖われましたが、彼らが聖い神に近づき、神を礼拝するためには、次のような三つのことが必要です。まず主は、モーセを通してイスラエルの民に、幕屋を造るように命じられました。モーセと民は、主が命じられた通りに幕屋を建てました(出エジプト25~40章)。 次に主は、ささげ物をささげるように仰せられました。これには任意的なものと義務的なものがあります。前者は、「全焼のいけにえ」と「穀物のささげ物」と「和解のいけにえ」です(レビ記1~3章)。後者には「罪のためのいけにえ」と「罪過のためのいけにえ」があり(同四、五章)、どちらも犯した罪の贖いをするために、牛や羊などがほふられ、その血は祭壇に注がれました。なぜなら、「血を注ぎ出すことがなければ、罪の赦しはない」からです(ヘブル9章22節)。 そして主は、アロンとその子らを祭司職に任命されました(レビ記八章)。祭司は「罪のために、ささげ物といけにえとをささげるため」、「神に仕える事がらについて人々に代わる者として、任命を受けた」人です(ヘブル5章1節)。アロンは祭司の職務を忠実に遂行しましたが(レビ記9章)、その子のナダブとアビフは、異なった火を主の前にささげたので、焼き殺されました(同10章)。これは、祭司職の神聖さを教えるためです。説教要約 800 神の支配とサタンの支配 二、聖い神に近づく道――幕屋と大祭司といけにえであられるキリスト このようにイスラエルの民が聖い神に近づき、神を礼拝するためには、幕屋において祭司がいけにえをささげることが必要でした。しかしこれらのことは「本物の模型にすぎ」ません(ヘブル9章24節)。 大祭司は、ささげ物といけにえをささげるために地上の聖所(幕屋)に仕えていましたが、彼らは「天にあるもの」、すなわち「真実の幕屋である聖所」の「写しと影とに仕えてい」たのです(同8章5、2節)。また大祭司は、「民のためだけでなく、自分のためにも、罪のためのささげ物をしなければなりません」でした(同5章3節)。 「しかしキリストは、すでに成就したすばらしい事がらの大祭司として来られ、手で造った物でない、言い替えれば、この造られた物とは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、やぎと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、まことの聖所にはいり、永遠の贖いを成し遂げられたのです」(同9章11、12節)。 このようにして「私たちは、イエスの血によって、大胆にまことの聖所にはいることができ」ます。なぜなら「イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった」からです(同10章19、20節)。 「まことの聖所にはいる」というのは、天の御国にはいることですが、それはまた私たちが聖い神に近づき、神を礼拝することを象徴的に表しています。ですからキリストは幕屋の垂れ幕として私たちの罪のためにご自身を裂かれ、また悪も汚れもない聖い大祭司となるとともに、傷のないご自身を永遠のいけにえとしてささげられたことによって、私たちが聖い神に近づき、神を礼拝することができる道を備えてくださったのです。説教要約 885 人類の新しい始祖であるキリスト次回は2016年1月25日「神を求める道」です 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.01.17

コメント(0)

-

説教要約 977

「神に近づく道」 2016年1月11日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年5月31日放映「信仰の決断」 「神に近づく道」 甲斐慎一郎 詩篇、139篇 この詩篇は、私たちに神の全知と遍在を非常に明白に、そして具体的に教えています。私たちがこの詩篇を真剣に読むなら、必ずや心の中にあるすべての欺瞞と偽善が取り除かれて、真実に神に近づかざるを得なくなるでしょう。 この詩篇は、一般的には神の側から見て、次のような4つに分けて学ぶことができます。1.神の全知(1~6節)――知識の十全性2.神の遍在(7~12節)――存在の十全性3.神の全愛(13~18節)――愛の十全性 4.神の全聖(19~24節)――聖さの十全性 しかしここでは視点を変えて、人間の側から見て、次のような4つに分けて学んで見ましょう。 一、知識や思いが神にとらえられる(1~6節) 神は全知の方です。神は、私たちの一挙手一投足だけでなく、ことばが舌にのぼる前の思いでさえも、ことごとく知っておられます。ダビデは、この神の全知に驚嘆しており、私たちは、ダビデの知識や思いが神に全くとらえられているのを見るのです。この神の全知を信じて、私たちの知識や思いが神にとらえられることこそ、まず神に近づく道です。 これに対して罪人は、「どうして神が知ろうか。いと高き方に知識があろうか」と神を侮っています(詩篇73篇11節、10篇11節、94篇7節)。罪人の特徴の一つは、この神の全知を信じないことです。 人間は、神の全知を信じるか信じないかのどちらかです。もし私たちが神の全知を信じるなら、神に近づくことになるので、ますます神を知って、きよい人になっていきますが、神の全知を信じなければ、神から遠く離れていくので、ますます神が分からなくなり、罪深い人間になってしまうのです。説教要約 874 情報が物質を造る 二、意志や行動が神にとらえられる(7~12節) 全知の神は、また遍在の神でもあります。人間は、全知の神の前に何も隠すことはできませんが(ヘブル4章13節)、また遍在の神の前を離れて逃げるところはどこにもありません。私たちは、ダビデの意志や行動が神に全くとらえられているのを見るのです。この神の遍在を信じて、私たちの意志や行動が神にとらえられることこそ、さらに神に近づく道です。 これに対して罪人は、何とかして神の前からのがれようとしますが、それは全く徒労に終わるだけでなく、ますます窮地に陥ってしまうことになるでしょう。 人間は、神のもとにのがれるか、神のもとからのがれるかのどちらかです。もし私たちが神のもとにのがれるなら、救われることができますが、神のもとからのがれるなら、滅びることになるのです。説教要約 878 宇宙の設計図と生命の設計図(1) 三、生命や生涯が神にとらえられる(13~18節) 全知と遍在の神は、私たちを造られた創造の神です。ダビデは、自分が存在しているのは、その生命が神によって造られただけでなく、その生涯の一日一日が神の手の中にあるからであると述べています。この創造と摂理の神を信じて、私たちの知識や思い、また意志や行動にとどまらず、私たちの生命や生涯そのものが神にとらえられることこそ、ますます神に近づく道です。説教要約 879 宇宙の設計図と生命の設計図(2) 四、心(魂)や霊が神にとらえられる(19~24節) 人間は、この全知と遍在の神、また創造と愛の神の前に出る時、心の奥底から「私のうちに傷のついた道があるか、ないかを見て、私をとこしえの道に導いてください」と祈らずにはおられないでしょう(24節)。この神の前に聖く傷なく汚れなき者として立つことができるようにと、その心や霊が神にとらえられることこそ、最も神に近づく道です。 次回は2016年1月18日「聖い神に近づく道」です 甲斐慎一郎の著書→説教集

2016.01.10

コメント(0)

-

説教要約 976

「新しい事をされる神」 2016年1月4日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年5月28日放映「父と子の交わり」 「新しい事をされる神」 甲斐慎一郎 イザヤ書、43章19節 「見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている」(イザヤ43章19節)。 私たちは、新年を迎えて新しい計画や目標を立てたり、新年の希望や抱負を語ったりすると、何か新しくなったような気がします。しかし通常の生活に戻ると、昨年や昨年度と少しも変わっていない自分を発見して、愕然とすることがあります。 聖書が教えているように、「日の下には新しいものは一つもな」く(伝道者1章9節)、人は、神による以外に新しくなることはできません(第二コリント5章17節)。 そこで冒頭に記した「見よ。わたしは新しい事をする」という御言葉は、どのような意味であり、何を教えているのかということを学んでみましょう。 一、報いの法則について 私たち日本人は、仏教の強い影響を受けて、過去や前世の行いの善悪に応じて報いがあるという「因果応報」の教えを無意識のうちに信じています。確かに聖書も、「人は種を蒔けば、その刈り取りもする」という報いの法則を教えています(ガラテヤ6章7節)。 しかし現実の世界は、すべての人が善悪の行いにふさわしい報いだけを受けているのではなく、いわゆる「運」とか「つき」に支配されています。聖書も、「競走は足の早い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛顧は知識のある人のものではないことがわかった。すべての人が時と機会に出会うからだ」と記し(伝道者9章11節)、この世界は、決して報いの法則だけが支配しているのではないことを教えています。説教要約 923 時空を超越した神の救い、その1 二、神の恵みについて イスラエルの民は、何度も神にそむいて罪を犯し、神が遣わされた預言者たちの警告にも耳を傾けず、ついに敵国バビロンに滅ぼされ、生き残った者は捕虜となり、バビロンに連れて行かれてしまいました。彼らは、神に対して犯した罪の報いを受けたのです。 ところが神は、ペルシャの王クロスの霊を奮い立たせられたので、王のおふれによってイスラエル人は捕囚の身から解かれ、祖国に帰ることができました(エズラ1章)。 彼らは、「主がシオンの捕らわれ人を帰されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた」と歌っています(詩篇126篇1、2節)。 このバビロンの捕囚からの帰還こそ、冒頭に記した神がなされる「新しい事」です。 神は、彼らの「罪にしたがって」、彼らを「扱うことをせず」、彼らの「咎にしたがって」、彼らに「報いること」をされませんでした(詩篇103篇10節)。これこそ何の働きもなく、受ける資格のない者に与えられる恵みにほかならず(ローマ4章4、5節)、神は、「ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに」私たちを「義と認め」、その罪を赦して、神の子どもとしてくださるのです(同3章24節)。説教要約 924 時空を超越した神の救い、その2 三、私たちの応答について このように神は、受ける資格のない者に恵みという「新しい事」をされる方であり、私たちは、その恵みを受けることができます。 しかしそれだからと言って私たちは、罪を犯しても、怠けても、神は祝福してくださるであろうと決して思ってはなりません。それは、神を侮る恐ろしいことです(ガラテヤ6章7節)。 私たちは、この恵みを受けるなら、「主が、ことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか」(詩篇116篇12節)、と感謝にあふれて、神と人に仕えていくことができるのです。説教要約 926 人生という応用問題を解く公式である神学次回は2016年1月11日「キリスト者の生活(1) 学びの生活」です。

2016.01.03

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆ 浪花節(浪曲)の修行<少年時の…

- (2025-11-25 05:00:06)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-24 19:41:54)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 駆け引きの上手な人になれ

- (2025-11-24 07:56:07)

-