2015年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

説教要約 927

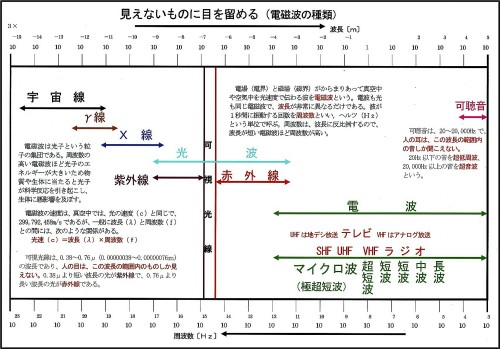

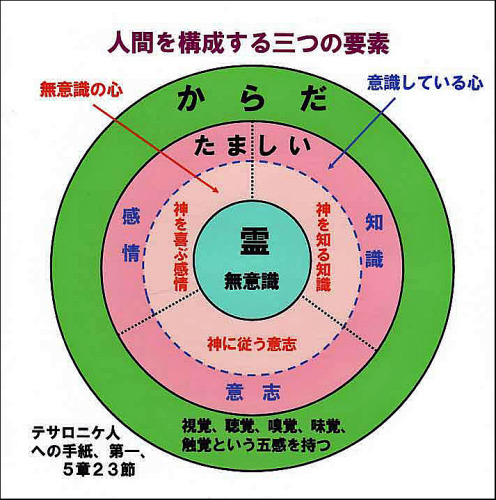

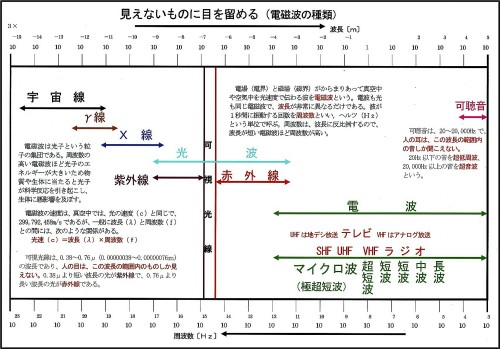

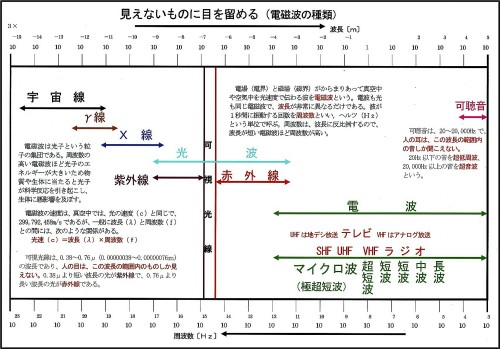

「目に見えないものを知り、とらえる方法」 2015年1月29日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年9月12日放映「三つの創造」 「目に見えないものを知り、とらえる方法」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、1章20節 一、目に見えないものをとらえる方法 人の「たましい」は、知性・感情・意志から成り立っていますが、目に見えないものを知り、とらえるには、どれが有効でしょうか。 感情が物をとらえるための道具(ツール)は、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚という五感ですから、目に見えないものは、五感でとらえことはできず、全く役に立ちません。 聖書は「だれでも神のみこころを行おうと願うなら、その人には……この教えが……わかります」と教えているので(ヨハネ7章17節)、意志は、「知ろう」という動機付けのために有効ですが、意志だけで、目に見えないものを知り、とらえることはできません。 聖書は「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は……被造物によって知られ、はっきりと認められるので……彼らに弁解の余地はない」(20節)と教えているので、目に見えないものを知るために有効なのは知性であり、知性で目に見えないものを知り、とらえる方法が「ロジック」です。 「ロジック」とは「論理的思考」のことで、ロジックは、自然の法則・社会の法律・道徳の律法・神の律法を学び、その法則や法に従って物事を考えることで、ロジックを実行に移すと、すべての法則を守る「法令遵守」になり、さらにその法や法則を駆使して、証拠を見出し、真理や真相を発見するのです。 現代科学は、目に見えないもの、すなわち五感で知ることができない実在の質や量を扱い、「ロジック」で真理や真相を発見しているので、神をとらえる方法と同じです。 H・オートン・ワイレーは、真の信仰は、「知性的に承認し、意志的に承諾し、信頼し、拠り頼む」ことであると述べています。 二、真の信仰の第一の要素――神を知性的に理解し、納得し、承認する 人間に頭脳と理解力がある以上、何だか分からないものを、ただ信じることはできず、信じる対象を知り、理解するとともに、それが確かな事実であり真理であることを納得しなければなりません。聖書は、知性を持った人間が十分に信頼できる「数多くの確かな証拠」(使徒1章3節)に満ちた神の言葉です。 パウロは「もしあなたがたがよく考えもしないで信じたのでないなら……この福音によって救われるのです」(第一コリント15章2節)と述べ、信じるためには、十分に考えて、それが確かな事実であり真理であることを納得しなければならないと教えています。 三、真の信仰の第二の要素――神を意志的に受け入れ、承諾する 聖書は「だれでも神のみこころを行おうと願うなら、その人には、この教えが……わかります」(ヨハネ7章17節)と記し、真理を知ろうとする意志の必要性を教えています。 意志を持っている人間が意志を持っておられる神を知るには、証拠を確かめて承認するだけでは不十分であり、意志的に受け入れ、承諾することが必要です(ヨハネ1章12節)。 「科学的な真理」は、それを受け入れる人の道徳性には全く関係がないので、悪い心や生活を悔い改める意志がなくても、その科学的な真理を知性的に承認しさえすれば、その人のものになります。 しかし「宗教的な真理(神の救い)」は、神のきよい性質上、道徳性が含まれているので、悪い心や生活を悔い改めて信じたいという意志がなければ、その真理(神の救い)は、その人のものにはならないのです。 四、真の信仰の第三の要素――神を信頼し、拠り頼む 人は、神を「知性的に理解し、納得し、承認し」、また「意志的に受け入れ、承諾」するなら、神を「信頼し、拠り頼む」ことができ、そして信じた通りに「歩み」(コロサイ2章6節)出すなら、信仰は実を結んで、「信じきること」(ルカ1章45節)、すなわち「確信」になるのです(第二テモテ1章12節)。 この真の信仰の三つの要素の中に「感情」が入っていないことを忘れてはなりません(第二コリント5章7節、創世記3章6節)。次回は2015年2月5日「文科系と理科系について」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.01.28

コメント(0)

-

説教要約 926

「人生という応用問題を解く公式である神学」 2015年1月23日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月24日放映「神の恥と人の恥」 「人生という応用問題を解く公式である神学」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、8章10節 トルコの「ボスポラス海峡横断地下鉄」「イズミット湾横断橋」の設計者として潮流予測システムを開発した伊藤一教氏は、トルコの技術者たちに「仕事を丸暗記するのではなく、ロジックを学びなさい。ロジックを身につければ、どんな仕事にも応用できる」と教えました。 一、ロジックについて 「ロジックとは、論理的思考」のことです。「感情論」が「理性を忘れて感情に走った議論」で「自分だけの主観的な考えや思考」であるのに対して「論理的思考は、客観的な事実や真理に基づいた考えや思考」です。 「法令遵守(コンプライアンス)」というのがあります。これは企業において法令、社会規範、倫理を遵守することです。 「法令遵守(コンプライアンス)」は、主に社会の法律の遵守ですが、「ロジック」は、社会の法律だけでなく、「自然の法則」や「自然の原理・原則」を研究し、学び、その法則や法に従って物事を考えることです。「ロジック」を実行に移すと、「自然の法則」や「自然の原理・原則」を守る「法令遵守」になり、さらにその法や法則を駆使して、証拠を見出し、真理や真相を発見するのです。 聖書が教えている救いは、律法によってではなく「信仰によって義と認められる」のですが、救われた者は、信仰によって「律法を確立する」(ローマ3章31節)のであり、これは「法令(律法)遵守」にほかなりません。 二、公式について 数学には、計算問題と応用問題があり、数字を丸暗記しても解くことはできません。それを解くには公式をマスターすることが必要です。「公式は、数学で計算における一般法則や原理を表した式」のことで、これをマスターする、すなわち身につけるなら、難しい計算問題も応用問題も解くことができます。 三、信仰や聖書における公式について 信仰の世界や聖書の真理も、ただ聖書のことばを丸暗記するのではなく、「神学」としてまとめ、それを身につけることが必要です。これが数学における「公式」にあたります。 四、神学について 「神学」は、聖書の教えを体系的にまとめたもので、「自然の法則と社会の法律と道徳の律法と神の律法」という「神の思いである四つの法」です(説教要約 841)。 しかし神学は、単に学ぶだけでなく、公式のようにマスターすること、すなわち身につけることが必要です。「神学」を身につける秘訣は、信仰によって聖霊を受け、「わたし(神)の律法を彼ら(私たち)の思いの中に入れ、彼ら(私たち)の心にかきつける」ことです(ヘブル8章10節)。 五、人生という応用問題を解く公式 私たちの信仰生活、社会生活、そして人生は、いわば応用問題のようなもので、難解で、簡単に解くことはできません。丸暗記するように、立派な人の行為を模倣しても解決することはできません。いや模倣することなどできないのです。私たちは、数学の「公式」にあたる「神学」を学び、それを身につけることによって信仰生活、社会生活、そして人生という応用問題を解いて、神のみこころにかなった人生を送ることができるのです。 六、神学についてのルイスのことば 「これからお話ししようとしていることについて、多くの人たちは、そんなことは話さないほうがよい、とわたしに忠告してくれた。彼らは、こう言うのである。『ふつうの読者は、神学など知りたいと思っていない。だから、分かりやすい実際的な信仰について話したほうがいい』。しかしわたしは、彼らの忠告を取り上げなかった。それは、ふつうの読者がそんなばかだとは、わたしは思わないからである。神学とは、『神に関する学問』という意味であるが、少しでも神について考えてみようとする人ならだれでも、神について得られる限りの最も明白かつ最も正確な知識を得たいと望むにちがいない、とわたしは思うのである」(C・S・ルイス著『キリスト教の神髄』より)。 先回(説教要約925)において「神学」は、分類として「文科系」になっていますが、ほんとうは、キリスト教は、数多くの確かな証拠をもって証明することができる客観的な事実に基づいたもので、「理科系」の世界です。もしキリスト教とその神学が「文科系」なら、それは「荒唐無稽な作り話や神話」すなわち「非合理的・非科学的で、根拠のない迷信」になってしまいます。このことは、次回の説教要約927から932の6回にわたって掲載します。次回は2015年1月29日「目に見えないものを知り、とらえる方法」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.01.22

コメント(0)

-

説教要約 925

「文科系的と理科系的の学問」 2015年1月22日 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月24日放映「神の恥と人の恥」 「文科系的と理科系的の学問」 甲斐慎一郎 一、文科系的ととらえられることが多い学問 1.哲学 2.倫理学 3.宗教学(神学) 4.文学(人文学)5.芸術学(美学) 6.美術工芸学 (デザイン学) 7,音楽学8.歴史学(考古学) 9.地理学 10.観光学 11.心理学 12.経済学 13.経営学 14.法学 15.政治学 16.行政学(政策学) 17.国際関係学 18.文化人類学(民族学) 19.民俗学20.言語学 21.社会学 22.福祉学 23.家政学 24.教育学 経営学・経済学・社会学・言語学・心理学・デザイン学には高度な数学的・統計学的解析を伴うものも多い。地理学は地球科学と密接な関係を持ち、特に自然地理学や地図学は理系の学問と位置づけられることも多い。心理学は、人間の行動や認知を扱う基礎心理学は、認知科学などの分野と親和性があり、臨床心理学は精神医学と関連する部分も多い。また家政学・生活環境科学は、理系に含めることもある。なおここでは法学は文系に含まれているものの、法学は文系・理系から独立した分野(法律系、法系)とする考え方も存在する。 二、理科系的ととらえられることが多い学問 1.哲学(科学哲学) 2.倫理学(生命倫理学) 3.数学 4.情報学(情報科学) 5.物理学 6.生命科学 7.化学 8.生物学(生物資源科学) 9.農学(林学・森林科学) 10.獣医学(畜産学) 11.工学(理工学) 12.建築学 13.天文学(宇宙科学) 14.地球科学(海洋学・気象学・地質学・惑星科学) 15.商船学(水産学) 16.医学(歯学・薬学・看護学・福祉学) 17.保健学(栄養学) 18.軍事学(軍学・防衛学) 農学・工学には経営学・金融工学・経済学・拓殖学・地域研究・デザイン学が、生物学・医学には哲学・倫理学が、情報学には社会学など、人文科学的・社会科学的な考えを要する分野もある。またそれぞれの分野の歴史学をも扱う。また、日本では地質学・地球科学を文系的ととらえている者も多い。建築学は概ね理系の範疇に入るが、建築デザインなど一部の分野は美術の範疇に入る部分もある。 次は2015年1月29日「目に見えないものを知り、とらえる方法」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.01.21

コメント(0)

-

説教要約 924

「時空を超越した神の救い、その2」 2014年1月15日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月15日放映「世を愛された神」 「時空を超越した神の救い、その2」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、4章18節 この書の特徴の一つは、「まえがき」において「時空を超越したわざを行われる全知全能の神」と「時間と空間を超越して贖罪のわざを成し遂げてくださった救い主イエス・キリスト」が主題となっているメッセージを集めたと書きましたが、もう一つの特徴は「私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです」(第二コリント4章18節)という聖書のことばからのメッセージを記した4、5、6にある「見えないものに目を留める(1)ー(3)」です。 私は、40年間、昭島市において福音を宣べ伝えてきましたが、最も困難を覚えたことは、聖書からのメッセージは、すべて「目に見えないもの」を語り、それを信じるように勧めることなので、「目に見えないものは存在せず、よく分からない」と考える聴衆に、どのように語るならば分かってくれるかということです。これは至難のわざです。そのような時、出会ったのが「物理学的人生論」で、私の科学に対する考え方を根本的に変えた本です。 聖書は、「見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです」(第二コリント4章18節)と教えていますが、「現代科学も、見えるものは一時的で、見えないものはいつまでも続く」と教え、「現代科学の多くは、肉体的な知覚の範囲を越えた(言い換えれば、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感で知ることができない)実在の質や量を扱っています」。「現代科学も、科学的に証明することができない前提(エネルギーが存在すること)を信じるのであり、これは信仰にほかなりません」(本文の5.「見えないものに目を留める(2)」より引用)。科学をこのようにとらえることは非常に大切であると思います。 「あとがき」を書き終えた直後に『宇宙は何でできているのか』という本が出版されたことを知り、早速、購入して読みました。第一刷は、2010年9月30日発行です。副題は「素粒子物理学で解く宇宙の謎」で、著者は、文部科学省が世界トップレベルの研究拠点として発足させた「東京大学数物連携宇宙研究機構(IPMU)」の初代機構長の村山斉師です。 私が宇宙や素粒子の謎について引用した『物理学的人生論』は、第一刷が1965年ですので、今から45年前です。その間に数々の新しい発見があったことでしょう。それで最新の宇宙と素粒子に関する書物を読んだことですが、結論を申し上げるなら、「エネルギーは現代物理学の基礎概念です」(猪木正文『物理学的人生論』153ページ)ということは、最新の研究と発見と本質的に少しも変わっていません。以下は、最新の素粒子物理学の研究と発見です。 「学校では『万物は原子からできている』と習いますし、たしかに地球以外の星も原子でできてはいます。しかし実は『原子以外のもの』が、宇宙の約96%を占めている。……それがわかったのは、2003年のことでした。……宇宙の中で、私たちが理解できた原子は4.4%にすぎません。宇宙のエネルギーの23%を占める暗黒物質は星や銀河ができるもとであり、……また、宇宙のエネルギーの73%は、もっと得体の知れない暗黒エネルギーで、『見えない力』で宇宙の膨張を後押しして膨張をどんどん加速しています」(村山斉『宇宙は何でできているのか』44、224ページ)。 この書も参考文献に記したように、優れた著書に負うところが大きいことを書き添えたいと思います。お気づきのことがありましたならば、ご指導をお願いいたします。 執筆の機会を与え、またいろいろとアドバイスをしてくださったいのちのことば社出版部の方々に心から感謝しています。 2010年12月 著者(拙著『聖書の中心的な教え』の「あとがき」より) 次は2015年1月22日「文科系的と理科系的の学問」です 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.01.14

コメント(0)

-

説教要約 923

「時空を超越した神の救い、その1」 2015年1月8日 インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年7月4日放映「真の幸福」 「時空を超越した神の救い、その1」 先日、テレビでニュースを見てからチャンネルを変えた時、放送大学の講義が放映されていたので、興味深く見ました。その講義の内容は、「インターネットが発達すると、人は時間と空間の拘束から解放される」というものでした。確かにインターネットが普及すると、人は、時空を超越して情報を伝えることができるようになります。 江戸時代に薩摩藩の西郷隆盛は、江戸から薩摩まで行くのに50日かかったということですが、約1500キロメートルの道程を50日かけなければ、薩摩の人と話すことはできませんでした。東京~鹿児島間は、新幹線で7時間で結ばれます。飛行機に乗れば、1時間50分で着きます。電話をかけるなら、呼び出し時間を入れなければ、すぐに鹿児島の人と話しをすることができます。電子メールを送信すれば、数秒で文章も写真も送ることができます。文明の利器が発達すれば、人は、時間と空間の拘束から解放され、地球の反対側に住んでいる人たちにも、一瞬のうちに情報を伝えることができるようになります。 文明の利器が発達すれば、時空を超越して物事を行うことができるというのは、良いことだけでなく、悪いことにも当てはまります。たとえば、戦いに用いる武器も、初めは刀、弓矢、鉄砲ですが、それが大砲、焼夷弾、原爆や水爆などの核爆弾、ミサイルなどになり、時間と空間に拘束されないものになります。武器を製造する根底にある人間の悪い心は、「悪事千里を走る」ということばのように、文明の利器が発達すればするほど、テレビ、電話、インターネットなどの情報機器を通して「罪悪」が時空を超越して広く、深く人々の心に悪影響を及ぼすようになります。「終わりの日には困難な時代がやって来る」(第二テモテ3章1節)ということばは、このようなことが理由の一つとしてあるのでしょう。しかし聖書は、このような情報機器が発達していなくても、アダムの堕罪による罪は、あらゆる時代の、あらゆる人々に及んだと教えています(ローマ5章12節)。 聖書には、神の啓示が記されています。神の啓示は、人の探求ではわからない神と神に関する究極の真理を、神が時空を超越して一足飛びに私たちに示されたものです。ですから神の啓示されたことは、時間と空間に拘束されている人間には、全く不思議で信じられないものです。しかし科学や文明が発達し、人間が発見し、発明した文明の利器でさえも、たとえば衛星放送のテレビを放映すれば、一瞬のうちに、全世界の人たちにカラーで動く絵を見せることができます。「スカイプ」を使えば、アメリカにいる友人とテレビ電話として、顔を見ながら話しをすることができます。今時、そんなことは信じられないという人は、全世界にだれもいないでしょう。ましてすべてのものの創造主であり、科学の土台となっている自然の法則をつくられた全知全能の神は、初めから、時空を超越して、人の探求ではわからない神と神に関する究極の真理を啓示することができるのは当然ではないでしょうか。 この書は、このような時空を超越して啓示された神のことばである聖書のメッセージを集めました。いや、この書に記されたメッセージだけでなく、聖書のどこを開いても、そのメッセージは、全時代の、全世界の人々に、一瞬のうちに、神のことばを信じる人たちの心の中に働いて(第一テサロニケ2章13節)、神の救いのわざが成就するのです。 特に、2.「天地の創造(2)」、10.「人間の堕罪(2)」、14.「キリストの降誕」、16.「キリストの十字架」、17.「キリストの復活」、18.「キリストの昇天」、20.「神に近づく道(2)」、39.「聖書が教える祈り」、43.「三つの現実」、47.「三つの天」、57.「キリストの再臨(1)」、58.「キリストの再臨(2)」、61.「この世、ハデス、永遠の世」、64.「聖書が教える神の国(3)」というメッセージは、神は、時空を超越したわざを行われる全知全能の方であり、全時代の、全世界の人々を死に至らせる罪からの救いを受けるには、時間と空間を超越して贖罪のわざを成し遂げてくださった救い主イエス・キリストを信じることが必要であると教えています。 この書をお読みになる読者の皆様の上に主の豊かなご祝福がございますように心からお祈り申し上げます。(拙著『聖書の中心的な教え』の「まえがき」より) 次は2015年1月15日「時空を超越した神の救い、その2」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.01.05

コメント(0)

-

説教要約 922

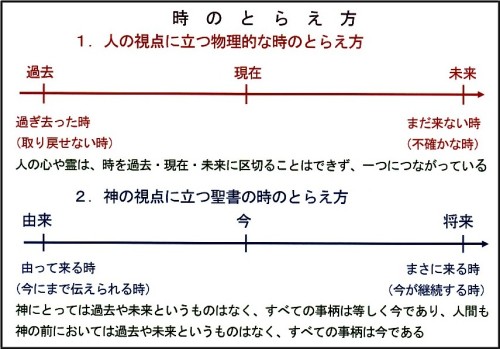

「古代ヘブル語の時制概念」 2015年1月1日インターネットのテレビ局CGNTV(Christian Global Network Television)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2013年5月31日放映「信仰の決断」 「古代ヘブル語の時制概念」 甲斐慎一郎 イザヤ書、49章8節 一、時制について 言語には時制があります。時制は「ヨーロッパ諸言語などで、過去・現在・未来など、時の違いを表す際の動詞を中心に見られる語形変化の組織である」と辞書には記されています(旺文社、詳解国語辞典)。 二、ヨーロッパ諸言語と日本語の時制 日本語の時制には「過去形」と「現在形」はありますが、「未来形」はなく、「現在形」で代用しています。たとえば「明日、学校へ行きます」というのは未来のことですが、現在形で表現しています。英語であるならば、「明日」という未来を表す言葉があれば、必ずWillかShallをつけなければなりません。しかしWillとShallは、助動詞ですから、英語も未来形の動詞は、ないことになります。それでも英語は、「過去形」と「現在形」と「未来形」がはっきりしています。そのために私たちは、時間というものは「過去」から「現在」そして「未来」に流れているものであると、何の疑いもなく信じています。 しかし人間の霊と心は、過去・現在・未来という三つに区切ることは出来ず、一つにつながったものとしてとらえています。たとえば、今が1月1日の午前1時であるとするならば、午前1時1分は、未来ですが、1分後には、現在になり、さらに1秒でも過ぎれば、過去になります。未来と思っていた時が、一瞬のみ現在となり、すぐに過去になっていくのです。 三、ヘブル語の時制 ところが「信仰の世界」や「神の世界」や「聖書の世界」は、このような「過去」「現在」「未来」という時制概念が全く通用しません。なぜなら「神にとっては過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在である」からです(ジョン・ウェスレー)。人間も「過去」のことは、過ぎ去って、どうすることもできず、「未来」は、来ないかもしれない不確かなものですから、神の前においては、「過去」や「未来」というものはなく、すべての事柄は等しく「現在」なのです。 ヘブル語には、古代ヘブル語と現代ヘブル語があり、現代ヘブル語は、他の国の言語、たとえば英語などをヘブル語に訳す時、「過去形」と「現在形」と「未来形」がないと翻訳ができませんので、三つの時制があります。しかし旧約聖書の原語である古代ヘブル語の時制には「完了形」と「未完了形」しかありません。 古代ヘブル語は、神の選民であるイスラエル人の言語で、旧約聖書は、神の視点から、また神を中心に記されています。それで、それを書き記す古代ヘブル語の時制は、「神にとっては過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在である」という神概念を基にしているので、「過去形」や「未来形」がない時制になったものと思われます。 四、古代ヘブル語の時制の特徴 古代ヘブル語の時制には、次のような特徴があります。 1.古代ヘブル語の時制概念はかなり自由です。古代ヘブル語の時制は、「完了形」と「未完了形」しかありませんが、「未完了形」といっても必ずしも未来の行為を表すとは限りません。過去の行為を表すこともできます。 2.特に、神が主語となる場合には、過去と未来が厳密に分けられることがありません。なぜなら、神は常に働いておられますから、過去に行われたことは、未来においても現実となるからです。ですから「未完了形」の動詞が過去の行為を表すと同時に未来の行為をも表すことができるのです。また反対に「完了形」の動詞がまだ起こっていない神の行為に対しても使われます。神が確実に実現されることは、たとえまだその出来事が完了されていなくても、「完了形」で表されることが多いのです。 五、聖書の読み方 私たちは、聖書を読む時、また神のことばを聞く時、「神にとっては過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在である」ということを念頭に置き、過去や未来の出来事にとらわれないことが必要です。すなわち、この聖書の記事は、過ぎ去った「過去の出来事」なので、今の自分には関係がないとか、この聖書の記事は、まだ来ていない「未来の出来事」なので、今の自分には関係がないというような捉え方をしてはならないのです。聖書は、次のように教えています。 林修氏は、テレビの番組で「いつ学ぶか?」「今でしょ」という言葉をはやらせましたが、この言葉を用いるならば、聖書は「いつ信じるか?」「今でしょ」と教えています。 「恵みの時に、わたしはあなたに答え、救いの日にあなたを助けた」(イザヤ49章8節)。「確かに、今は恵みの時、今は救いの日です」(第二コリント6章2節)。次は2015年1月8日(木)「時空を超越した神の救い、その1」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集

2015.01.01

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1