2013年10月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

【 東京歩きめぐり 第10回 】 浜離宮 築地

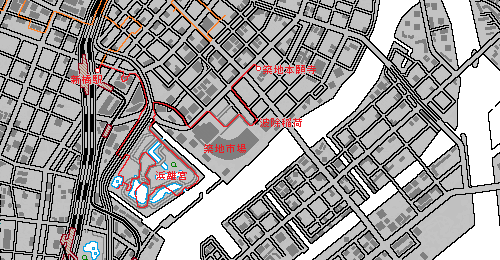

2013年10月17日(木)曇曇り空。秋らしい乾いた空気。15:30 新橋駅をスタート、はじめに「旧新橋停車場」に立ち寄る。1872 年(明治5年)開業当時の駅舎を再現した建物。再現から10年しか経っていないので、レトロ感がないのは仕方がない。裏手には、プラットホーム・レール・0 哩標識も再現。建物のなか、「鉄道歴史展示室」に入る。写真撮影は禁止。企画展「おみやげと鉄道」を開催中。汐留地区には再開発前、仕事の関係でよく来ていた。当時は殺風景な貨物操車場が広がっていた。再開発後に立ち並んだ超高層ビル街を、山手線の車内から眺めてはいたが、今回はじめて足を踏み入れる。かつて月に何度も通っていた客先のビルはなく、そのビルがあった場所さえ判然としない。海岸通りを南へ、16:00 「中の御門口」から「浜離宮恩賜庭園」に入る。入園料 300円。徳川将軍家の別邸「浜御殿」から、維新後は皇室の「浜離宮」になる。1945 年(昭和20年) 東京都に下賜、翌年から一般に公開されている。地図を見ながら園内をめぐる。鬱蒼とした樹木に囲まれた「新銭座鴨場」。鴨場にカモの姿はなく、カラスの鳴く声ばかりが聞こえる。16日の台風26号により、通路のあちこちに泥濘ができ、一部では水が引かず、池と化している。広々とした「潮入の池」に出る。海水を引き入れた池には、時々水中にキラリと光るものが見える。サカナのウロコに光が反射しているようだ。周りを見回すと、高層ビル群が視界に入る。江戸時代の庭園と高層ビル群のコントラスト、・・・・・かなり不思議な空間である。閉園の 17:00 が近づいてきた。「大手門口」へ急ぐ。将軍家別邸だった頃の大手門は枡形・渡櫓を備え、石垣と堀と海に囲まれた庭園自体が、江戸城の海側を守る要塞としての役割も担っていたという。銀座に残された唯一の鉄道踏切信号機「浜離宮前踏切」に寄ってから、「築地市場」へ向かう。昼頃には営業を終える築地市場なので、場内は閑散としている。場内を突っ切り、「水神社」へ。神社の左手前の石碑「旗山」は、1872 年(明治5年)に海軍本省が置かれ「海軍卿旗」が掲揚されたことに由来する。「海軍発祥の地」とされる。市場を出てすぐ、「波除稲荷神社」がある。獅子殿の重さ1トンの獅子頭を見ると、脇に加賀・鶴来の酒「萬歳楽」が奉納されている。この獅子頭は、鶴来の名工とその工房により 1990 年(平成2年) 再興とのこと。それで「萬歳楽」なのだろう。今年5月の「 北陸縦断徒歩旅行 28日目 」の際、鶴来の「萬歳楽」前を歩いたことを思い出す。寿司屋以外は営業を終えてしまった「築地場外市場」を抜け、17:20 「築地本願寺」。日暮れの時間が、思っていたよりずいぶん早くなっている。今日の【 東京歩きめぐり 第10回 】はここで終わり。新橋駅 → 築地本願寺 : 5.7 km

2013.10.17

コメント(0)

-

【 宮原 おでんキャンプ 】 栃木県那須烏山市

2013年10月12日(土)~13日(日)14:25 JR東北線 宝積寺駅着。迎えに来てくれたオレノキ氏のクルマに乗り込み、那須烏山市の宮原キャンプ場へ向かう。今日はもうひとり、オレノキ氏の仲間・けんけん氏も加わり、3人で野営。途中のスーパーにて食料・飲料を調達する。15:45 那珂川の川岸にある宮原キャンプ場に到着。キャンプ場といっても、管理人がいるわけではなく、利用は無料。草ぼーぼーの広場に、簡易トイレが2基と水道が3口。それでも好天の3連休とあって、6~7組がオートキャンプに来ている。けんけん氏のテントがすごい。なんと屋根から煙突が突き出した、薪ストーブ付き。その他にも、次から次から種々の野営道具が登場してくる。けんけん氏は、自称「物欲番長」。今日のメインは「おでん」。大根が柔らかくなるまで煮込んでいる時間はないので、パック入りの出来合えで間に合わせるが、けんけん氏の野営道具により、ホタテ焼きとかピザとかも出てきて、とても野営とは思えない豪華な酒宴となる。満天の星空をの下、眠りにつく。翌日、新米に鶏の唐揚げという贅沢な朝食。前夜は風が強くてできなかった焚き火をしてから、宮原キャンプ場をあとにする。

2013.10.12

コメント(4)

-

【 東京歩きめぐり 第9回 】 銀座

2013年10月07日(月)曇曇り空。気温は24度ほど。湿度が高くて蒸し暑い。梅雨のような天気。10:15 京橋をスタートする。今日は「銀座八丁神社めぐり」をするつもりだが、その前に、銀座に2軒ある銭湯の1軒、「銀座湯」を見に行く。営業は 15:00 からなので、まだ開いていない。入浴料は都内均一の450円。まず一番の「幸稲荷神社」。社殿があるはずの場所に行ってみたが・・・・・、建設工事現場になっていて見つからない(帰宅してから調べたところ、工事をしている間、日枝神社に遷座しているとのこと)。二番の「銀座稲荷神社」は普段非公開(越後屋ビル屋上に鎮座)なので、パス。三番は「松屋銀座」の屋上にある。デパートに入るのは何十年振りだろう。こういうところのエレベーターでは、「エレベーターガール」なるオネエサンが案内してくれるのかと、ちょっと期待していたが、そういうオネエサンは乗務していない。9階のボタンは自分で押す。手入れの行き届いた植栽に囲まれて、「龍光不動尊」は屋上の一角に鎮座する。「龍光」は「流行」に通じるということで、デパートの屋上に相応しい。小さいながらも重厚な造りの社殿。神社のパトロン・松屋の念持仏である。四番、「朝日稲荷神社」。ビルの正面に一坪ほどのスペースを割き、社殿が祭られている。この社殿は「拝殿」で、ビルの屋上に「本殿」がある。拝殿の頭上に設置されたパイプには土が詰まっていて、拝殿と本殿はつながっているらしい。そんな面倒なことをしなくても、地上に本殿を置けばよさそうなものだが、・・・・・なにか理由があるのだろう。「銀座八丁神社めぐり」には入っていないが、「宝珠稲荷神社」にも立ち寄る。屋上設置でない銀座の神社としては、多少広めの敷地。目抜き通りから外れているおかげ?とも考えられる。地価と敷地面積が反比例・・・・・、銀座の地価を考えれば、当たっているかも。オバサンとオジサンの団体で賑わう歌舞伎座前を通り、七番の「あづま稲荷神社」。地価日本一の銀座四丁目交差点がすぐ近くとあって、非常にコンパクト。間口が1mほど、奥行きは50cmくらいしかない。五番のある「銀座三越」へ移動する。ここのエレベーターにも「エレベーターガール」はいない。芝生の広がる9階テラス。「松屋銀座」と同様に緑に囲まれ、「銀座出世地蔵尊」は鎮座する。「祈願して成就せざるはなし」と言われる。右隣に祭られているのは、三井の守り神「三囲(みめぐり)神社。六番、「宝童稲荷神社」。狭い路地裏の、こじんまりした社殿。脇に「持っていく人がいるので、おさいせんは五十音であずかっています。向いのドアの LETTER へ入れて下さい」とある。「五十音」とは神社の向いの文具店の名前。不心得者が多いようだ。八番の「かく護稲荷神社」は「銀座松坂屋」屋上にあったが、今年6月のデパート閉店により、東日暮里のかく護稲荷神社に遷座。九番の「成功稲荷神社」は普段非公開(資生堂本社屋上に鎮座)。1878 年創立の泰明小学校前を行く。蔦の絡まる校舎は 1929 年の再建。中央区立の学校だから、銀座近辺に住む子供が通っているのだろう。新幹線高架と高速道路の間の狭い道を抜ける。並んでいるのは、高速道路下の飲食店の裏口ばかり。怪しい雰囲気の空間。この通路の地面が周りよりも低くなっているのは、かつての江戸城外堀の名残りという説もある。十一番、「八官神社」。社殿はガラスと金網でガード。ここでお参りしてから宝くじを買いに行くと、当たるとか。ビルとビルの間、1mくらいの隙間のような暗い通路の奥に鎮座する、十番、「豊岩稲荷神社」。通路には自転車が停めてあったり、エアコンの室外機が置いてあったり。途中に自動ドアが3つあり、営業中の喫茶店内を抜けてたどり着く。社殿は赤い鉄扉の向こうにあるらしい。傍らに「油揚げ」と「お神酒」が供えてある。「銀座八丁神社めぐり」の11神社のうち、4つは遷座していたり非公開だったり。めぐったのは7神社だった。銀座のもう1軒の銭湯「金春湯」(創業 1863 年。来年3月まで耐震とリニューアルの工事で休業)の写真を撮り、11:45 新橋駅。【 東京歩きめぐり 第9回 】はここで終わり。京橋 → 新橋駅 : 4.6 km

2013.10.07

コメント(2)

全3件 (3件中 1-3件目)

1