2006年07月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

時間の色

もし 時間に色があったとしても それは 淡い淡い幽かな色相としてしか わたしたちには認識できないだろう 夏の海辺を歩いてごらん 砂浜に咲く花 はまひるがおのほのぼのとした薄紅 はまゆうの色なき白光 はまごうの紫とも青ともつかぬはかなげな中間色 焼け付く夏の砂浜には強烈な花の原色はない 劫億の光のプリズムを濾過して たどりついた いまという時間 間断なく寄せては返す波 気も遠くなるほどの往復運動を反芻し 劫億 振り子は止まることがなかった 赤・青・緑 光の三原色は純化の臨界に達した 極限の純化の果てにすくいとったものを わたしたちはいま風化した褪色として 見ているだけのことかも知れないし もしかして これは劣化した時間なのかも知れない もし時間に色があるならば はまひるがお・はまゆう・はまごう 海浜の砂礫の上につつましやかに咲く 光を濾過しつくした花々の色が それを表象している 夏の浜辺でわたしはそのことを思った * はまごう=漢名;蔓荊=クマツヅラ科の落葉低木 砂浜に蜘蛛の手のように蔓が伸び蔓から立ち上が る枝先に円錐花序をなす青紫色の無数の花が咲く 詩人三好達治が「はまごう」を詠っている 蔓は蜘蛛手にはびこりて 遠きしじまの紫の 花はかろらに息づけり ・ ・ ・ あはれ知る人なき浜の 八月の 火の砂に咲く 紫の花 詩「馬鹿の花」より

2006.07.31

コメント(0)

-

無患子

庭に いま三種類の木を育てようと思っている。 いずれも珍木というほどではないが、それぞれ にありふれた木でもなく、思い出のある木なの である。 拾いてし無患子の実のまろきをば 掌にあそばせて古寺を訪ねつ 昨年晩秋のことだった。 南都白毫寺を訪ねる途次、N大学の学生寮の 庭に無患子(むくろじ)の木があるのを発見した。 掲示板の説明でそれと知ったのだが、その辺 の路上を探して、ようやく5、6個の実を拾うこと ができた。 無患子の実は漆黒で、堅さは抜群。数珠や 羽根つきの羽根の球に使われている。 庭に路地蒔きしておいたら、今春そのうちの 三個が発芽した。大事に育てたい。でも成長して また次世代の実をつけるのは何年先のことやら。 むくろじ = (むくろじ科) 漢名;無患子 落葉高木 花期=夏 淡緑色 樹高17m位まで 二条城七月の風さやさやと しだれえんじゅをわたるひととき この七月、京都二条城へ行った。庭園の回路に沿って ニセアカシヤに似た木が植栽されていた。不思議なこと は、枝が枝垂れていることである。案内板によれば、「しだ れえんじゅ」とのことであった。 えんじゅ = ( まめ科 ) 漢名;槐 原産地=中国 落葉高木 花期=夏から秋 淡黄色 樹高 15~25mくらい 豆果に腎臓形で褐色の種子をつける 「牧野新植物図鑑」を調べても、「えんじゅ」は 載っているが、「しだれえんじゅ」の記載はない 葉裏白き多羅葉の葉に言の葉の 何ぞ記さむ梅雨の葉陰で 多羅葉(たらよう)の詩をこのブログに掲載したのは5月 19日のことだった。旧宅に自生していた多羅葉の木をば 偲んでのことだった。転居してからはこの木を見る機会は なかったのだが、最近、東大寺二月堂の近くで自生した 多羅葉の大木をみつけた。 たらよう = (もちのき科) 常緑高木で樹高10mくらいに 花期 = 春から夏 黄緑色 核果は球形 紅色 日本名;多羅葉 葉の裏を傷つけると傷痕が 黒くなるので、この方法で文字を書くことがで きる。それを経文を葉に傷つけて書く多羅樹 の葉にたとえて名付けたものという。 「むくろじ」「えんじゅ」「たらよう」三種の木が揃うのはいつの 頃か。揃って実をつけるのはいつごろになるか楽しみだ。

2006.07.28

コメント(0)

-

月の光

夜 縁側に出て 外の空気を吸ってみた 塀の白い壁に 月の光が浩々と当たっている 木の枝の影も映っている 子供の頃 よく影踏みをした 月の光でできる影を追いかける 鬼ごっこのような遊びだった あの頃 月の光はもっと明るかった 近頃はこんな遊びをする子はもういない 夜 戸外で遊ぶことすら少ない 月の光で 自分の影が地上に映るなどという認識もない 月の光がすっかり暗くなったのか 人工の光が周りに溢れているせいか 人工衛星ができても 宇宙ステーションができても 月の光は遠い一片の記憶として 視覚の奥にインプットされたままだったが 久しぶりに見る 月の光は 半世紀前も いまも 変わることなく 地上に白いかげを 投げかけていたのだ

2006.07.27

コメント(0)

-

森の巨人

(森の巨人) 神様がくれた生命が あふれ あふれ 杉の樹は いつか 森の巨人になった 人は巨人を讃える がゆえに 樹は謳い 伝説は語り継がれ 樹のこころは いまも ひとのこころ (鬼) 人が死んだら 「鬼籍」に入るっていうが あれは どういう意味やろか 鬼の戸籍に 登録されるっていうことやろか 人が死ぬときは 確実にあの世に行くわけやから 鬼なるものも やっぱり あの世のものなんやわなー とすると 桃太郎が退治した鬼め ありゃー いったい何やったんやろか

2006.07.26

コメント(0)

-

流竄(りゅうざん)

流浪の民の 流浪 流謫の地の 流謫 貴種流離譚の 流離 そのいずれでもない 流竄という言葉の陰翳が好きだ 日本海に突出した半島がある 半島の果てを晩春の頃訪れた 壇ノ浦の合戦に敗れた 平家の公達 平時忠 配流の地に 一族の墓石が建つ 『白波のうちおどろかす岩の上に ね入らで松のいく夜経ぬらん』 五輪塔は黙して語ることはない 春の日の 薄暮のかげは 過ぎ来し方の時の移ろいを伝えている 春の漂鳥が 一羽 二羽と 季節をくわえ 渡りのために 飛び立っても 翼を持たぬ身は 春を追い掛けもならず 流竄のおもいは ひしひしと 身の内に 冴えてくるのだった

2006.07.25

コメント(0)

-

拉致列島

季節は疲れ 空は灰色の雲に覆われて 地上の光も弱々しい 季節もまた百代の過客 幾十度の往き過ぎの果て 人生のエピローグを いま介護施設で送る 年老いた人たちの群れがある 生きるとは・・・ 活きることは・・・ 達観でもない 絶望でもない この人たちの表情は虚ろ 喜怒哀楽は ゴム風船のように とっくにどこかへ飛び失せた テーブルにうつぶせる人 職員が配るおしぼりに うっすら視線をやる人 食事すらここでは マニュアルどおりのセレモニー < 『拉致』 北朝鮮に 身柄を拘束されること 三十年 無二無三の 人生を強いられた 不幸な人たちがある > 片や 施設という檻に収監された老人たち 拉致された訳でもないが 自分の意思で入った訳でもない 放置自転車は いつも引き取り手不在 何を待てばいいのだろう 合法にして無慚な姥捨て山では 哀しい人の世のさだめか 罪深い人間の業か 列島にはいま 拉致ともつかず 放置ともつかぬ 季節の風が吹き抜ける

2006.07.22

コメント(0)

-

君は妖怪を見たか

あの年も たいへん暑い 長い 長い 夏だった 妖怪が現われるのは きまって そんな 異常気象の季節らしい 日が落ちても 山の端に月が出ても 地中の暑気はなかなかすっきりしない むしむしする夕暮れ時の噺なのだが・・・ 村外れに土管を作る作業場があった ぼくらは 土管のことをタンコロと言っていた かくれんぼにも飽きて めいめい家路を帰ろうとしていた ふと気がつくと 野積みされたタンコロの奥に ゆらゆらと人影が揺れた 商家の旦那ふうに 着物を着こなして ゆったりと部落の方へ歩いて行く 『見なれない人だが』と 後ろについて行くと 男は 僕の家にすーっと入った あいにく家族が誰もいない時だった 見れば いつの間にか勝手に居間に座り込んで やおら お茶を飲みだした ぼくが「ただいま」と声をかけると そいつは黙って立ち上がり 捉えどころのない表情で すっと玄関から消えた あれは一体誰だったのだろう 今になって 水木しげるの 「妖怪図鑑」を調べてみると 妖怪の総大将ともいわれる 『ぬらりひょん』らしいのだが・・・ こんな経験もある 村外れの蓮池の近くを 夜回りで通ったときのこと 「オギャー オギャー」 泣き声がした 赤ん坊でも溺れているのではと思って 声のする方に行くと 今度は逆の方向から 「オギャー オギャー」声がする あわててそちらに走って行っても また前に泣いていたあたりから 「オギャー オギャー」と聞こえてくる 怖くなって逃げて帰ったが これは 沼とか池に現われる 『川赤子』という妖怪なのだそうな いや いや 他にも 川には『河童』もいたし 森には『木霊』 田には『田の神』 海には『赤えい』 百鬼夜行どころか 日本には一千の妖怪がいたらしい 闇に潜み 人の心の襞に隠れて そこここに妖怪が棲んでいた しかし物優先 経済優先のこの頃 とんと 妖怪が見えなくなった 臓器移植 クローン 人ゲノム 生と死と 精神の尊厳が喪われた時 妖怪はその棲家を追われ 心の文化は一段と浅くなった ところで この夏の逢魔ヶ時 長い 寝苦しい熱帯夜 君は妖怪を見ませんでしたか?

2006.07.21

コメント(0)

-

時間の三角函数

『 天の時 地の利 人の和 』 というが 天・地・人すべてを 時間の概念で計測することも可能か 天は宇宙的 空間的 物理的アナログな時間 地は地政学的時間 人は人文学的時間 言い替えれば 人の叡智・意志・衝動・本能・情念などの総和 『 時はいま 天が下知る 五月かな 』 と観じた明智光秀は 本能寺に織田信長を襲った 天・地・人それぞれを各頂点に配すれば 天・地・人の三角形は ときには上方に屹立し ときには左右に扁平に ときには緊張し ときには弛緩し 函数が解不能となったときが まさに回天 歴史は大きく転換する

2006.07.20

コメント(0)

-

夜釣り

いか釣り舟に乗って 夜の海に出る 集魚灯に照らされた 夜の海面は 群青とも利休鼠ともつかぬ 深い色調を湛え ベタ凪ぎのうねり 太刀魚が 身をくねらせて泳いでいる 小鯵の群れが 離合し集散する様は壮観だ 釣果は! アカイカ十匹と 小鯵八匹だけでした

2006.07.20

コメント(0)

-

詩集

詩集をいただきました 詩が作者の人生の投影であるとき それはより難解です 人一人の人生です 他人の私にはとてものこと 全人的には理解し切れないからです 詩が作者の人格の投影であるとき それはより好奇的です 人の数だけパーソナリティーは 存在するからです 詩が作者のロマンの投影であるとき 私は感動を覚えます それは作者の想像力の 賜物だからです 眼光を紙背に徹して 緑陰味読 ありがとうございました

2006.07.19

コメント(0)

-

夢回帰線

女マジッシャンにご執心だった将軍様 エルビスの亡霊に大はしゃぎの首相殿 いろはにほへとちりぬるを わかよたれそつねならむ うゐのおくやまけふこえて あさきゆめみしえひもせす リーダーの夢見る夢の浅さに 誰が酔うことなどできようか おろしや国漂流民 大黒屋光太夫 イルクーツクからペテルブルグへ数千キロ 一か月 極寒のソリの旅の末 女帝エカテリーナ二世に謁見し ついに再び故国の土を踏むことが出来た あの夢の深さをこそ憶うべし 夢は回帰し 二百年後のサンクトペテルブルグ 累卵の危機をかかえる世界に向かって 平和への道をしめすことはできるか 平和への夢を深めることはできるか

2006.07.18

コメント(0)

-

蝉

羽化一日目 蝉は真夏の眩しさに愕驚し 終日栗の木の幹にしがみついていた 胸膜はひとりでにふるえ ジンジン鳴っていた 二日目 蝉は思い詰めたようだ 仰角45度の 蒼い天を目指して つたない羽根を せいいっぱいに駆動させてみた 鈍重な頭部と 幅広の胴体を持て余して どこまで昇天できるものやら カラスの親子が眺めていた むかしイカルスは 蝋細工の羽を付け 天にむけて飛び立った 太陽に近づき過ぎて イカルスの羽はドロドロに溶け 真っ逆さまに地上へ失墜したという 三日目 蝉は 地上に堕ちた 天地は逆転し イカルスならぬ蝉は 不様に裏返っていた お腹を蒼い天に向け 蝉は 少しもがいてみたが 六本足は いたずらに 空を掻くだけだった 真夏の風が 黙って 蝉の上を 通り過ぎていった

2006.07.18

コメント(0)

-

寅さんの言葉

『わたくし 生まれも育ちも葛飾柴又 帝釈天で産湯をつかい 姓は車 名は寅二郎 人よんで ふーてんの寅と発します』 「オシムの言葉」もいいが 寅さんの言葉もなかなか味があった <あっしに一番似合わねえもの それが勲章と賞状でござんす いつかの紫綬褒章とやらは さくらが どうしても くれるものはもらっといたらって いうもんだから 素直にもらっときやしたがね そのあとの国民栄誉賞でやすがね おっとどっこい すっとこどっこい なんだ神田の鬼子母神 死んでからショウもらったって ショウがありませんや> といったかどうか なにせ 天国からの言葉だったから よく聞き取れなかったが 多分間違いないだろう 渥美清が他界してから十年。 山田パンダは、77年に渥美がレコード発売した 「浅草日記」(作詞・星野哲郎)の作曲を担当した。 渥美がコメディアンをしていたころの浅草の風情 と人情を歌ったフォーク調の曲らしい。 今度、山田パンダは、渥美に書いた曲を彼との デュエットとして再録音したCDを発売するという。 懐かしい寅さんの復活でもある。

2006.07.14

コメント(0)

-

風狂

ときによって 子供ほど残酷なものはない 非日常のもの おのれの結界へ踏み込むものに まがまがしい敵意を研ぐことがある 「おフデ」 立ち小便をしないという点では たしかに女性でしたが 年齢不詳 髪は縮れ毛で雀の巣 いつも草履履きで 「おんどりゃー」と 悪童連を追い掛けるさまは まさに羅刹の相でした 「差別」 「被差別」の言葉など 知ろうわけもなく 「おフデ」と見れば 子供らは 異端者のように 石を投げた 正気と風狂の”あやめ”は何 木の芽時ともなれば 誰しも少しは浮かれたくなるもの 菜の花 蓮華 あんずの花から花へと ふらり ふらり出歩く 「おフデ」へ 石つぶてが飛び 血をみることもあったのでした 哲人ソクラテスの妻は じゃじゃ馬的悪女だったそうです 「おフデ」のこと 今にして思えば かのクサンティッペを連想する 虐げられた 風狂の季節を癒す 瞑想と安息の 片時とてあったのだろうか そんな「おフデ」の しんみりとした 自慢話をひとつだけきいた ー村の青年団の誰かが こっそり夜這いに来たというのですー 桜の花咲くころ 「おフデ」は昇天した ー自然死ー 蓬髪には 桜の花が二三本 かざされてあったそうな お弔いは誰が出したか 今は誰も知らない

2006.07.14

コメント(0)

-

英訳万葉歌

学研通りの万葉植物を訪ねた。 植物そのものは、特に珍しいものはない。 傍らにある一対の黒御影製の歌碑が目的。 一つは和文の万葉の歌。もう一つはその英訳である。 万葉集の勉強と、英語の学習と、植物の観察のため に、今日は三首を収録した。 (和文) 春の花 サクラ (英文) Cherry うぐひすの Now the uguisu must be warbling 鳴き散らすらむ And scattering the flowers of spring ; 春の花 O when can I , together with you, いつしか君と Pick them to adorn our heads? 手折りかざさむ 大伴家持 春十七ー三九六六 Yakamochi Otomo 17-3966 (和文) つつじ ヤマツツジ (英文) Azalea 水伝(みなつた)ふ That path through the azalea 磯の浦廻(うらみ)の Blooming thick on the rocky margin 石(いわ)つつじ Of the meanderings tream- もく咲く道を Shall I ever see it again? またも見むかも 日並皇子尊の宮の舎人 巻二ー一八五 Palace guard 2-185 (和文) たへ コウゾ (英文) Kozo 荒たへの With no sackcloth 布衣(ぬのきぬ)をだに for my children to wear, 着せかてに Most I thus grieve, かくや嘆かむ For ever at a loss! せむすべをなみ 山上憶良 巻五ー九〇一 Okura Yamanoe 5-901 (註) コウゾは紙麻(カミソ)の音便であるというが、この木を 製紙に利用する以前にすでに織物を織るのに使用され ていた。 (牧野植物図鑑による)

2006.07.13

コメント(0)

-

まざあ・ぐうす

まあ おじさんの取り柄といえば まず 第一番目が健康なことで それから 好奇心が旺盛なこと もひとつ言えば批評精神かなぁ さても さても このおじさん ある日 100円ショップに行った 格別目的があった訳でもなかったが (文学シリーズ)の文庫本に目を留めた 「文庫本が100円 しかも二色刷りのイラスト入リ!」 『安い! 』 そこで買ったのが 『北原白秋』 内容は懐かしい『まざあ・ぐうす』だったよ 『まざあ・ぐうす』の翻訳は 大正10年 白秋をもって嚆矢とされる 「こまどりのお葬式(ともらい)」 「セント・クレメンツの鐘」 「十人のくろんぼの子供」 など 物語風の童謡に子供のころ興味津々だったのを 憶えているが いま読んでもおもしろい これは 摩訶不思議な物語りのおもしろさの他に 白秋の語法の格調と奇抜さに負うところが大きい それよりも なによりも 日本の少年少女たちに 『まざあ・ぐうす』を紹介したいという白秋の眼差し の温かさが感動を呼ぶ 白秋自身こういっている <「マザア・グウス」の童謡は市井の童謡である。 純粋な芸術家の手になったのではなかろう。 しかしそれだからといって一概に平俗野卑だ というわけにはゆかない。 ・・・民族の伝統ということを考えないで、ただ 優秀な詩人の手になるもののみが真の高貴 な歌謡だと思うのはまちがいであろう。 私は そうした妙な詩人気取りはきらいである。>と そして そんななかに こんなのもある 朝焼け夕焼け ひつじかいの気がかり 夕焼け小焼け ひつじかいの後生楽(ごしょうらく) とっぴょくりんのとん吉が とっぴょくりんのとん吉が おまんじゅうをいただいて そとがわだァけのォこした えッ? 後生楽って英語では何ていうの? えッ? とっぴょくりんのとん吉なんて英語あるの? なにせ好奇心旺盛なおじさんのことですから 今頃 になってすっかり『まざあ・ぐうす』のとりこになって しまいました それなら早速原作(Nursery Rhymes) に当たってみなくてはと また 図書館通いが始まりそうです 三題噺 (おじさん・百円ショップ・まざあぐうす)でした 『まざあ・ぐうす』については 知りたいことが山程ある のですが いつかまた お目にかかったときに お話 させてください

2006.07.12

コメント(0)

-

暑中お見舞い

サングラスの透けた黒 くずれかかった入道雲 通り過ぎた逆光線 影を追っている つらなるやまなみ アルピニスト 蹠(あしうら)の軽い火照り 遥かな三角点 夢をなぞっている 木星 彗星 満天星 無辺際のビッグバーン ひとは 天の川に ささやかな願いをかけた 真夏日 熱帯夜 杉木立 かなかなはまだ鳴かない 季節の収束はいつ とりあえず 暑中お見舞い申し上げます

2006.07.11

コメント(0)

-

蛍どの 蛍どの

つつめども隠れぬものは夏虫の 身よりあまれる思いなりけり (後撰集) あだし野の露のいのち蛍どのに 一筆 ふみことづけを頼むとしても アイラブ ユーラブなど 浮いたことばのひとつも さらさら これなく 古風にして 控え目 しかしそれなりに 思いのたけを託すからには 奏者蛍の尊称をばたてまつることとした かえしぶみ 心待ちに 三日過ぎたが 蛍どのの余命もあと二日とやら されば 心急かれる今宵なのです 昼ながら幽かにひかる蛍一つ 孟宗の藪を出でて消えたり (北原白秋)

2006.07.10

コメント(0)

-

わが作庭記

ガーデニングが流行です ヘルマン・ヘッセの 「庭仕事の愉しみ」を ちょっと読んでみましたが ドイツ流のガーデニングは とても難しそう 私流のガーデニングは どちらかといえば自由放任主義 三十年も経てば 小さな苗木も大木になることを忘れ あとから あとから 木を植えたものですから わが家の庭はまるで 小さな森と化してきました 『ジャングルのようですね』 『緑のトンネルですか』 『通学路の見通しが悪いのです 角のゆきやなぎを 刈り込んでください』 『アメリカシロヒトリが巣をつくっています 柿の木の枝を切ってよ』 さつきやつつじの花期がすぎ 梅雨の季節ともなれば 樹木は一段と 成長を加速します 破壊される自然を わが家の周りで少しでも回復しよう と思ったのだったが 私の理想と試みは 現実の前で 今ちょっぴり揺らいでいるのです

2006.07.07

コメント(0)

-

いま読んでいる本

(いま読んでいる本) 人には人それぞれに本の読み方があるらしい。 例えば、『居眠り磐音・江戸双紙シリーズ』(佐伯泰英・ 双葉文庫)は既刊だけで17巻もある。1巻・「陽炎の辻」 から読み始めるのがちょっと億劫になったので4巻めの 「雪華の里」から読み始めた。長編時代小説だが各巻を 構成する各章は、それぞれが独立したストーリーになって いるから、興にまかせていま7巻・「狐火の杜」まで読み 進んだ。 <晩秋の風情が江戸を包む頃、深川六間堀、金兵衛長 屋に住む坂崎磐音は相も変らぬ浪々の日を送っていた が・・・> 肩が凝らなくて面白い。 テレビの娯楽番組や、娯楽小説本ばかりにうつつを抜 かしていたのでは、脳の前頭葉がバカになるので、時 には基本的な素養も脳みそに注入しておかなくっちゃ。 『日本語の歴史』(山口伸美・岩波新書)を併読すること にした。 <現代の日本語はどのようにして出来上がってきたの だろうか。やまとことばと漢字との出会い、日本語文 の誕生、江戸言葉の登場、言文一致体を生み出すた めの苦闘、「話し言葉」と「書き言葉」とのせめぎあい> 等々の内容。

2006.07.06

コメント(0)

-

ひとつの季節

歪んだ天球儀か それとも大王のくしゃみなのか 異形の季節は その影をずるずる引きずって 条里はいま雨季 ビーグルの犬よ おまえはおまえの天真の赴くまま いらくさに戯れるもよい だがおまえの鼻面やら 猫じゃらしの穂先に揺れる この夏の相は石女(うまずめ) 豊かな稔りをもたらすことのない 逃亡者 犬 ビーグルの犬よ やがて 南から 北の天涯から 一直線にやって来る 悪しき季節の前触れが この俺をせめるのだ

2006.07.05

コメント(0)

-

桃子ちゃんがんばれ

桜咲くころ、故郷を訪れ、ついでに母校の 高校のキャンパスを尋ねた。往時の木造の 校舎は、三階建ての鉄筋コンクリート造りに 生まれ変わっていた。 この学校は敷地全体が戦国時代の平城 跡である。もともとは加賀一向一揆の拠点 で本願寺家臣若林長門の築城と伝えられて いる。のち、柴田勝家、村上義明、丹羽長重 と時代の推移につれ城主も替わり、関が原 の合戦後、徳川家康は丹羽長重から領地 (12万石)を没収し、前田利長を城主とした。 一国一城令(1615・元和元年)によって一時 廃城となったが、1635年(寛永16年)加賀 三代藩主前田利常は、隠居することを幕府に 許されると、異母弟光高に封を譲り、本格的 に城を修築造営させ、江戸より入城して家臣 四百人余もまた城下に居を移した。これは 一国一城令の下では異例の措置であった。 いま、二の丸跡は校舎に、三の丸跡が公園 となり往時を偲ばせるものは、グラウンド隅の 本丸櫓台だけである。 城跡近くの小学校の生徒が、社会科の研究 のためか、三々五々城跡を探訪していた。 その姿を思い出の一つにとカメラにおさめた。 写真はあとで送ってあげると約束して、そのうち の一人の女の子に送り先をメモしてもらった。 写真ができたので、私はその際創った自作の 詩と一緒に送り届けたのであったが、その女の 子(桃子ちゃん)も、きっと、とっても忙しかったに ちがいない。桜も散って、紫陽花の花が咲くころ プリクラの顔写真を何枚も貼り付けた礼状が届 いた。『この前、合宿で少年自然の家に行って 来ました。みんな元気でがんばっています。』と 書いてあった。 ありがとうよ。一番小柄な桃子ちゃんがんばれ。 (たんぽぽの詩) 桜の花も そろそろ散り初めた季節 お城の天守閣跡に ひっそりと白花のたんぽぽが咲いていた いまは たんぽぽも西洋種が殆んど 日本たんぽぽは稀少品種なのだ 鼓草 蒲公英など雅びな呼び名も 片隅に押しやられつつあるご時勢 白花のたんぽぽなど特に珍しい さて これもとある日 金沢城跡を何年振りかで散策中 偶然とはいえ ここでも 白花たんぽぽを見つけたのだった 人の世の由縁は不思議だが もの言わぬ植物の相にも 不思議な巡り合わせがあるのか 白い花のたんぽぽが 奇しくも二つの城跡に生き延びている 何が懐かしくて たんぽぽの絮が 北風に乗って 健気にも 尾山の城から飛んで来たものか それとも もしかして その昔 利常公の袴の裾にお供して この地にやって来たのかも それは 郷土史にも載らない 自然史の不可思議でもあろうか (おわり)

2006.07.04

コメント(0)

-

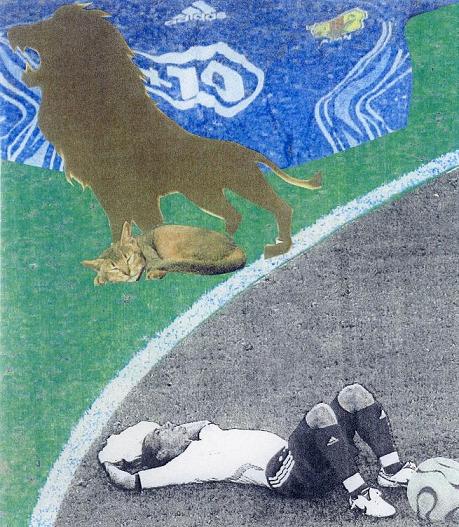

戦士の休息

(戦士の休息) つわものどもが夢の跡 芝生の緑濃き夏のピッチはいま無人 兵を語ることなく 将は故国に還った 『ライオンに追われたウサギは逃げ出す時 肉離れをするか』 Oh No! サムライなら最期まで疾駆せよ 祖国の旗の下 きみたちはなぜ 腹の底から君が代を歌えないのか ドイツのGKカーンの着メロはドイツ国歌だというではないか

2006.07.03

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…

- TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」に…

- (2025-11-22 00:00:07)

-

-

-

- 超合金

- 僕の夢のコレクション(146) 鋼鉄ジー…

- (2025-09-25 20:55:09)

-

-

-

- FXデビュー!!!

- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…

- (2025-11-21 17:54:11)

-