2022年07月の記事

全38件 (38件中 1-38件目)

1

-

小説「三屋清左衛門残日録」の読後感想

この小説は藤沢周平の作品である。江戸時代の話である。三屋清左衛門は藩の用人(藩主の補佐官)まで出世したが、今は引退している。しかし、昔の役職の関係からさまざまな相談事が持ち込まれる。それをテーマにした小説である。その三屋清左衛門は後悔の念で夜眠れないことがあるという。それは、駆け出しのころ、同じ用人の中に小木慶三郎という人物、才覚が一歩抜きんでいる人がいた。小木は容姿端麗、弁舌さわやか、事の処理にあっては冷静沈着であった。藩の要職にいる人間の中には、いずれ小木が藩政の枢要な地位に着くだろうとみていた。その小木慶三郎が突然現在の妻を離縁するという出来事があった。そして身分が格上の家の出戻り女性との縁談を進めているという。その縁談の許可願いが藩主に出されていた。この件については、よからぬうわさが城内で飛び交っていた。立身出世を狙った政略結婚でないかという噂である。あるとき、藩主が三屋清左衛門にどのような噂なのか情報提供を求めた。三屋清左衛門は対抗心を持っていたため、無意識によからぬうわさのについて報告した。それから2年後の秋、小木慶三郎は出世街道から外されて地方に飛ばされた。その後退職まで村廻りの仕事しか与えられなかった。本来は自分を押しのけて、藩主の筆頭補佐官になるべき人が左遷されたのは、自分の根も葉もない噂話のせいではなかったのかと、隠居したころから夢に出てくるようになったのである。私の感想です。人間は後悔する生き物である。後悔することが一切ないと言い切れる人がいるだろうか。あんなことを言わなければ良かった。あんなことをしなければよかった。もっと優しくしてあげるべきだった。辛抱すればよかった。仕事にしても、結婚にしても選択を誤ってしまった。子供をもっと立派に育てることは出来なかったのか。自分を育ててくれた親に対して優しくしてあげればよかった。部下をきちんと一人前に育てることは出来ないものだったのか。どうして仕事に前向きに取り組むことができなかったのか。どうして友達に冷たく反発してしまったのか。そのせいで、自分の一生に禍根を残してしまった。やり直すことができればいいのだが、今となってはどうすることもできない。若気の至りで自分の犯したミスや失敗を悔いているのである。後悔は神経症的不安と同じでコントロールすることは出来ません。せめて同じような過ちを繰り返さないようにすることしかできません。後悔はそのまま持ちこたえて、生活していくことしかできません。そして一生を終わるしかないようです。藤沢周平氏はこの小説の最後でこう締めくくっています。(中風で半身不随の平八が)いよいよ歩く修練をはじめたか、と清左衛門は思った。人間はそうあるべきなのだろう。衰えて死がおとずれるそのときには、おのれをそれまで生かしめたすべてのものに感謝をささげて生を終わればよい。しかし、いよいよ死ぬるそのときまでは、人間はあたえられた命をいとおしみ、力を尽くして生き抜かねばならぬ、そのことを平八に教えてもらったと清左衛門は思っていた。(三屋清左衛門残日録 藤沢周平 文春文庫 436ページ)

2022.07.31

コメント(0)

-

田舎に帰る途中で見かける花

今の時期この花で癒されています。5月シャクナゲ、6月アジサイ、7月サルスベリ、秋はコスモス、ダリアで季節を味わうっていいと思いませんか。

2022.07.30

コメント(0)

-

家族の幸せとは

藤沢周平氏の小説「海鳴り(下) 258ページ」に家族の幸せについて述べた部分がある。ひとは、いや少なくとも一家を背負う男というものは、家の中に多少の不満があってもじっとこらえ、こわれればとりあえず繕って、何度でもそうして、辛抱づよく家を保ちつづけるべきものなのだろう。家は決して、完全で居心地がいいだけの容れ物ではないだろう。人びとはその中で、お互いに殺したいほど憎み合ったりする。だが、それだけではなく、時には打ちとけて笑い合うことだってあるだろう。そのときは殺したいと思ったことも忘れて、どうしてあんなに憎み合ったのかと訝しく思うのだ。そうしていがみ合ったり、笑ったりしながら生きて行くのが、人間のしあわせというものではないだろうか。そういう平凡で、さほどの面白味もない、時にはいらだたしいようなものが、じつはしあわせというものの本当の中身なのではなかろうか。とすれば家は、不完全ながらやはりしあわせの容れ物なのだ。憎みもするが、和解もまたすばやくやって来る。家の中の不しあわせというものは、たかがしれている。集談会の仲間で家族の人間関係に問題を抱えている人がおられます。夫婦、両親、義理の両親、子供、兄弟姉妹の人間関係である。家族はたとえ同じ家に暮らしていても、別々の人格を持った他人であるという認識を持つ必要があるのではなかろうか。家族を自分の意のままにコントロールしようとすることは厳に慎むべきである。結婚するまでは美辞麗句やプレゼントで相手の関心を掴もうとするが、結婚した途端に態度を豹変させるようなことは許されないことだ。家族の人間関係でぜひとも気を付けておきたいことを紹介します。まず結婚する時はクリナップ契約(夫婦の取り決め)を結び文章にする。一番大事なことは意見が対立したときは、どのように解決するかを決めておくことだ。決してお互いに「かくあるべし」を押し付けてはいけない。次に不即不離だ。あまりベタベタしない。でもいつも気にかけて、無視しない。相手を束縛しないで、お互い自由に行動する。相手の気持ちや欲求を真剣に聞く。ただし同意しなくてもよい。次に自分の考えを「私メッセージ」を使って相手に伝える。両者に大きな乖離があれば、話し合いによって、溝を埋めていく。譲ったり譲られたりの交渉を試みる。それでもつい感情的になって口喧嘩をしてしまう。そのときはムキになっても、時間の経過とともに水に流す。森田理論では、感情は自然現象でコントロール不可能といいます。一方行動はコントロール可能で、意志の自由が効くといいます。感情に振り回されて、行動に影響を及ぼしているのは残念なことです。感情は感情、行動は行動と区別することが肝心です。森田で最初に身に着けてもらいたいのはこの部分です。

2022.07.30

コメント(0)

-

藤沢周平氏の年譜

人間味あふれる小説を多数生み出された藤沢周平氏の人生は波乱に満ちたものであった。1929年(昭和2年) 山形県東田川郡黄金村大字高坂(現鶴岡市高坂)の生まれ。父小菅繁蔵、母たきゑの次男として生まれる。6人兄弟の4番目。1938年(昭和9年) 11歳 吃音で悩む1946年(昭和21年) 19歳 鶴岡中学校夜間部卒業 山形師範学校入学1949年(昭和24年) 22歳 山形師範学校卒業 湯田川中学校へ赴任 2年B組担任 担当科目は国語と社会1950年(昭和25年) 23歳 父繁蔵61歳で死去1951年(昭和26年) 24歳 3月肺結核になる 新学期から休職、療養生活に入る。1953年(昭和28年) 26歳 東京の東村山の篠田病院に入院。右肺上葉切除のあと、さらに2回の保形成形手術を行い、肋骨5本を切除。1957年(昭和32年) 30歳 退院。教員に復職しようとしたが叶わず。友人の紹介で東京で業界新聞社に就職。1959年(昭和34年) 32歳 同郷の悦子と結婚 藤沢というペンネームは奥さんの故郷の地名である。1960年(昭和35年) 33歳 日本食品経済社に移り「日本加工食品新聞」の編集に携わる。生活がやっと安定した。1963年(昭和38年) 36歳 妻悦子、娘の1歳の誕生日前、28歳で病死。1969年(昭和44年) 42歳 妻和子と再婚1973年(昭和48年) 46歳 直木賞受賞1974年(昭和49年) 47歳 日本食品経済社を退社 作家生活に入る。1983年(昭和58年) 56歳 自律神経失調症になる1984年(昭和59年) 57歳 慢性肝炎を発症して治療が始まる1996年(平成8年) 69歳 肺炎で入院1997年(平成9年) 1月26日、69歳で死去。父親は真面目な人で黙々と農作業に打ち込んでいたという。本人の容姿は母親似だったという。藤沢氏の小説は、自然描写が的確で美しいという特徴があるが、これはふるさとの山形県ではぐくまれたものだった。山形師範学校を卒業して、中学校の教師になったが肺結核のため、2年の教師人生で退職。青春真っただ中の5年近くを療養生活で明け暮れた。大手術も経験された。完治後、山形県で教師として再起を願ったが叶わなかった。その後、東京で業界紙の記者として働いた。その間結婚した妻は、女の子を一人生んだが、1歳の誕生日を祝うことなく病死した。作家生活は順風満帆だった。直木賞を受賞し、その後は直木賞の選考委員をしていた。庶民の生活や悩みに寄り添った小説を次々と発表している。。時代考証を重ね、歴史的事実に基づいた作品に仕上がっている。地名などがしっかりと踏まえられている。道や川、建物や橋などの位置感覚が的確である。季節や自然の描写が写実的である。亡くなる10年くらい前からは慢性肝炎で苦しんだ。大病を患い、術後の体調不安を抱えていた。教師の仕事を続けることができなくなり、東京で業界紙の記者をしていた。妻を失うという家族の不幸も重なり、幼子の養育で苦労している。でも決して投げやりにならなかった。子供は立派に育てた。69歳というのは現代では早すぎる死であった。それらが小説の中に滲み出て、多くの人を魅了しているのではなかろうか。山形県鶴岡市に藤沢周平記念館がある。

2022.07.29

コメント(0)

-

藤沢周平の魅力について

時代小説家、藤沢周平氏の文庫本は合計2300万部も売れているという。映画やドラマにも取り上げられている。何処に魅力があるのだろうか。興味は尽きない。しばらく藤沢周平氏の魅力について取り上げてみたい。女優の竹下景子氏は次のように紹介されている。藤沢先生の作品を読んでいると、登場人物のほとんどは下級武士や市井の人など、無名で私たちと何ら変わらない人たちであることに気づきます。藤沢先生は、そんな庶民のささやかな暮らしぶりをすくい上げてきた人で、そこでは絶望や、思いもよらない不幸に遭遇したりしますが、結末では必ず「薄明かり」のような、うっすらと明るいものが見え隠れする。あるとき、「それが藤沢先生の温かさ、人に対する優しさの投影」なのだと気づきました。それは、いま生きている私たちに向けられた「いとおしさ」のようなものであり、「ささやかに」生きていくことの大切さを教えてくれるものだという気がします。(藤沢周平「人はどう生きるか」 遠藤崇寿・遠藤展子 悟空出版 133ページ)作家の宮部みゆき氏は次のように説明されています。人間50年、60年と生きてくれば、思い出したくない過去、消してしまいたい過去の1つや2つあるものです。それらをそう簡単にきれいさっぱりと忘れることは出来ないのだから、それを引きずりながら、その過去を引き受けて生きることも大切。そこから逃げないという覚悟も必要かもしれない。そして、そうやって生きてきた結果、その先に小さな幸せや小さな理解が生まれたとしたら、それはもう、誰に遠慮することもなく「その人」が大手を広げて、しっかり掴んでいいんです。一生懸命に生きる人たちにやさしい、それが藤沢ワールドです。続いて、落合恵子氏曰く。一生懸命生きてきて、いろんな失敗やいじめを体験するかもしれないけれど、でも、最後に「生きるってことはそんなに捨てたもんじゃない」と思える人生でないとおかしいという主張が、藤沢先生にはある。(同書 167ページから168ページ)佐高信氏は次のように述べておられる。雪の原野に立ち尽くす迷子の子供がいたとして、これを助けようとしない大人はまずいません。でもその助け方にも二通りあって、ひとつは、その子を咄嗟に毛布にくるんで自分の車に連れて行き、自分の家に着くと、すぐ暖炉の横に立たせて、暖かい牛乳を飲ませるという処し方。もちろんこれも素晴らしい人助けですが、藤沢さんのやり方は違うと思う。まあ、彼には、車も暖炉もないかも知れませんが、彼なら、まずその子供のところに一目散に走って行って、抱きしめると思うんです。そして寒さに震えて泣いてる子供を抱きしめて、周りの雪を彼にまぶしながら、必死に身体をさすると思うんです。まず、自分の手で抱きしめて、自分の手でさする。つまり、なにより先に、人間の温もりで温めてあげようという思い、その思いが子供に伝わり、子供は元気を取り戻す。藤沢さんの場合はこれです。(同書 169ページ)藤沢周平氏は次のように言っている。男も女も、人間はみなずるく、それでいて優しくはかない。人のあさましさ、醜さを見るからこそ、人は人に優しくなれる。人間は、いくつになっても再起ができる。人生はリセット可能。そしてそれは遅すぎるということはない。藤沢周平氏の小説は、生きる勇気を与える作品ばかりだと思います。私は藤沢作品の大ファンです。短編もあり、長編もあります。私は、「海鳴り」「蝉しぐれ」「三屋清左衛門残日録」「一茶」「霧の果て」「喜多川歌麿女絵草紙」「漆の実のみのる国」などの長編が印象に残っています。特に「海鳴り」は何度も繰り返して読んでいます。紙問屋を経営する主人が、ふとしたことから同業者の奥さんと不倫関係になり、他の同業者から恐喝されるという話です。最後は切羽詰まって心中するしかないと思っていました。藤沢氏も最初はそのような形で終わらせようとしていましたが、情が移ってきて心中させることは忍びないという気持ちになったといわれていました。人生に行き詰まった時、自分に寄り添って、「それで十分ですよ。完璧な人なんていないのですから」とささやいてくれているように思います。涙が出る映画、感動する音楽と同じように、藤沢氏の小説を読むと優しい気持ちにさせられます。生涯に渡って読み続けることになりそうです。江戸時代の歴史小説ですが、登場人物は何らかの問題を抱えている人たちばかりです。食べることに困り、不治の病と闘い、仕事で行き詰まった人、理不尽な運命に翻弄されている人、人間関係に大きな問題を抱えている人達です。そういう人たちが、運命に翻弄されながらも、決して人生を投げていない。人に冷ややかに見られながらも、懸命に生きている。そこに共感できるのです。藤沢周平氏がどうしてそのような心境になられたのか。興味が尽きない。それは自身の病気や思うようにならなかった仕事、最愛の妻の早すぎる死と無縁ではなかったと思う。明日は、藤沢周平氏の一生を見てゆきたい。

2022.07.28

コメント(0)

-

キシリトールガムの普及戦略について

キシリトールガムはフィンランド生まれの虫歯になりにくいガムです。私も嚥下防止を兼ねて毎日噛んでいます。不思議に思うことは、歯医者さんにキシリトールガムがおいてあることです。歯医者さんは虫歯を治療するところ、歯が欠けた部分にインプラントなどを埋め込むのが仕事という先入観をもっていると、虫歯予防のキシリトールガムは商売のじゃまになるのではないかと思われます。実際、最初にキシリトールガムを日本で普及させようとした人も、歯医者さんの抵抗にあって軌道に乗りませんでした。歯医者さん自身も最初は受け入れられなかったのです。虫歯になる人が多ければ多いほど、自分たちの収入が増えるのですからあたりまえのことです。歯医者さんは、虫歯の治療をする人という先入観を持っていた人は、日本でキシリトールガムを普及させることはできなかったでしょう。ではどういう発想の転換をしたのでしょうか。今考えるとあたりまえのことですが、その当時は誰も思いつかなかったのです。虫歯になった人は、痛いのでできれば歯医者には行きたくないと思っています。一方で普段から虫歯になりにくい歯を維持したい気持ちは持っています。つまり虫歯にならないために、少々面倒でも、歯医者に行って、定期的に歯のメンテナンスはしてもよいと思っているわけです。歯医者さんの仕事は、歯の治療以外にも「予防歯科」という仕事もあるということです。従来の考え方に固執している人は、このような考え方はできなかったのです。この考え方を強く押し出していたのは、実は歯科専門の商社マンだったそうです。商社マンは、「予防歯科」という今まであまり見向きもされなかった広大な市場が眠っていることに気付いたのです。現在虫歯になって歯医者に行く人は1割と言われています。あと9割の人は、歯垢を取り除き、健康な歯を取り戻すことを目的として行っているのです。私も半年に1回は歯医者さんに行っています。おかげで高齢にもかかわらず、虫歯もなく、全部の歯がそろっています。「予防歯科」の考え方をとると、治療以外の存在意義が浮かび上がってきます。この「予防歯科」という分野に着目した歯医者さんにとっては、キシリトールガムは虫歯になりにくいツールですから、積極的に歯のメンテナンスを受けに来た人にお勧めするようになっているのです。キシリトールガムはそういう歯医者さんに支えられて、日本で必需品になり普及していったのです。これは森田でいうと両面観の考え方になります。先入観、決めつけ、事実の早合点では発想の転換はできません。発想の転換ができないと、ムリ、ダメ、ムダ、あきらめというネガティブ感情に振り回されるようになります。そのうち、手も足も出なくなります。そういう習慣を打ち破るのは、柔軟的で臨機応変な考え方を身につけることです。円錐形を確認するには、上から、横から、斜めから多面的に見ないと見誤ることがあります。そこから行き詰っていた問題が一挙に解決に向かうことがあることを頭に入れておきたいものです。両面観の考え方は、森田理論学習でぜひものにしてください。

2022.07.27

コメント(0)

-

道端で見つけた可愛い花

道端でけなげに咲いている花につい見とれてしまいました。

2022.07.26

コメント(0)

-

グチの弊害について

元プロ野球選手の山本昌さんのお話です。チームスポーツにおける全体のムードというのは、大きく勝敗に関わってくる。これは僕の経験則だが、プラス発言が周囲のもたらす上げ幅より、マイナス発言の下げ幅の方か大きい。だからこそ、マイナスの言葉は口にしてはいけない。口に出す言葉には、現実力があるのだ。(山本昌という生き方 山本昌 小学館 137ページより引用)ここで言われているマイナスの言葉というものにグチがある。グチは言っても仕方ないことをくどくどと相手に訴えることです。集談会でのグチはある程度の効果があります。自分一人で抱えていた不安や不快感を仲間の前で吐き出すことによって気が楽になります。グチを集談会の開催日まで我慢して一挙に吐き出すことです。グチは現実を否定していることですから、ある程度吐き出すと空になります。空になった時、心機一転して現実や事実をあるがままにうけ入れられるようになれば、雨降って地固まるということになります。ですから、グチは一挙に吐き出して早めに収束させることが肝心です。グチを吐き出して気分転換できるかどうかが重要です。そういうグチなら親身になって聞いてくれるがいるはずです。グチを言うことが習慣化し、小出しているとその弊害は計り知れない。その弊害は2つの側面があります。1、一時の気休めにはなっても、言えば言うほど自分がみじめになります。特に症状についてのグチは、注意を症状に集中させることになるので、症状を強化することになってしまいます。2、また、自分がみじめになるだけでなく、グチを聞かされる相手も、不快になり、やがて、それらの人から敬遠されてしまうことになる。(森田理論学習の実際ー実践行動の手助けのためにー 生活の発見会編 40ページ)グチはすべてが悪いのではありません。時にはグチをこぼす人の方が人間味があって好感が持てます。ところがグチを絶えず垂れ流しているというのは、犬も食わない代物になります。集談会では「グチをこぼさない」という言葉を自分の生活信条としている人もいます。そういう人は、観念中心で自分や他人を非難・否定することから、事実や現実に寄り添うという態度に転換できる人だと見ています。

2022.07.26

コメント(0)

-

森田理論の活用について

今日は森田理論の応用について私の体験をお話してみたい。感情の法則を学習すると、感情は自然現象なのでどうすることもできない、湧きあがってくる感情はそのまま受け入れていくしかない。でも行動には意志の自由が効くと学びました。ここはぜひとも生活の中で活かしていきたいところです。コントロールできないことはそのままにして、コントロールできることに精力をつぎ込んでいくことです。ではどうすればよいのか。私は役者さんの真似をすればよいと考えました。そのときの感情のままに行動するのは、役者さんでいえば下手な演技しかできない人です。気分本位の行動に振り回されている人もそうです。上手な演技をする人は、感情は感情、行動は行動と分けて考えることができる人です。どんな感情が湧き上がっているか、周りの人は皆目見当がつかない。怒っているのか、喜んでいるのか簡単には見分けがつかない。でも腹の中はいろんな感情がうごめいているのです。私もできるだけ意識して演技してみようと考えました。上手に演技できた時は自分をほめています。でもいつもうまくはいきません。でもそれでいいのです。10回に2回~3回程度を目標にしています。感情と行動と区別して取り扱うことができるようになった人は、森田では「感情取り扱い合格者」として認定するだけの価値があると思っています。次に物事にはプラス面があれば、必ずマイナス面もあります。神経質性格の私はマイナス面、ネガティブなこと、否定的なことばかり考える傾向があります。過去にミスや失敗したこと、他人から非難、否定、叱責されたことは、しっかり記憶に残っています。再び同様のケースが出てきたときは、その記憶を引っ張り出してきて、対策を立てるわけですから、前向きな気持ちになるはずがないと思います。そういう傾向を元々持っているわけですから、マイナス面、ネガティブな面、否定的な面は、新しい出来事に対処する時、改めて考えなくても自動的に考えているので、検討をする必要はないということになります。ではプラス面、ポジティブな面、肯定的な面はどうでしょうか。これらは自動思考にはなっていないわけですから、これらはよくよく検討する必要があります。つまり、不安な問題に立ち向かうときに、プラス面、ポジティブな面、肯定的な面だけを考えていく習慣を作ればやっと釣り合いが取れるということになります。バランスがとれてくるのです。普遍的な妥当性がある考え方になるのです。これは森田理論でいうと、両面観、精神拮抗作用の応用ということになります。これは相当の訓練が必要となります。今まで0だったものが1つでもできるようになるという経験をすることが大事になります。その際、具体的な体験を集談会で発表して、参加者の意見を聞いてみることが役立ちます。次に私たちは白か黒かどちらかに極端に偏った見方や考え方を取りやすい。森田では二分法的な考え方と言います。たとえば仕事でミスをした。上司や同僚から非難・叱責された。すると、もう仕事をやっていく自信をなくした。全てを投げ出してしまう。自分は会社に迷惑ばかりかけるダメ社員だ。もう会社の中で自分の居場所がなくなった。退職するしかない。人間としても最低の人間だ。こんな役立たずの人間は生きていも仕方がない。誰でもするような小さなミスが、いきなり幼児並の破局的な考え方に発展してしまう。一生を左右するような大問題に発展するのです。考えることが無茶で大げさです。論理的に飛躍し過ぎです。自己嫌悪、自己否定の悪いスパイラルにはまっています。「かくあるべし」が強く、完全主義、完璧主義が裏目に出ています。白と黒の間にはグレーゾーンが存在しているのですが、それがあるということが見えていないのです。100点でなければ、0点とみなすというのでは、苦しくなるばかりです。国家試験などはおおむね60点取れれば合格できます。ほどほどを認めるようにすることは大切です。出来なかったこと、不足する部分よりも、できたこと、持っているものに注意や意識を持って行くことが肝心です。私は症状については減点主義を採用しています。症状で苦しんでいるときは100%症状の事ばかり考えています。症状が治るということは、その割合が90%、80%・・・と下がってくることなのです。治った10%、20%を喜べるようになった人は、そのうち症状は良くなります。そして症状以外のことを50%くらいに考えられるようになった人は、もう克服したも同然です。行動については加点主義を採用しています。症状で苦しい時は日常茶飯事が手抜きになっています。森田理論を学んで実践課題をこなしていくと、行動力が回復してきます。今まで0に近かかったものが、10%、20%・・・と増えてきます。そして規則正しい生活、凡事徹底、仕事、家事、育児がなんとか回りだした人は多少なりとも神経症を克服した人なのです。いずれにしても完全主義はいけません。息が詰まります。自分で自分を苦しめるだけではなく、他人との人間関係が崩れてしまいます。完全主義を克服するコツは、なんとか目的を果たしたことに目を向ける。不十分な結果で終わることが常であると思っていれば、たとえ完全でなくても自分を許すことができます。森田では不安常住と言います。少しでもできたことを大きく評価する。進歩しているのですから。自分の能力や持っているもの、努力したことを素直に喜ぶようにする。

2022.07.25

コメント(0)

-

今日の収穫

今年はナスが大豊作です。ナス料理のレパートリーが増えました。

2022.07.24

コメント(0)

-

寝る前に御先祖様に感謝するということ

私は夜寝る前に仏壇に手を合わせています。これが意外と有効なのでご紹介します。まずご先祖様一人一人の名前を読み上げて感謝します。つぎに、私の信条を読み上げます。以下は、紙に書いてあります。私はグチは言いません。自分を否定、非難しません。他人を否定、非難しません。他人に対しては、傾聴、共感、受容、許容の気持ちを大切にします。自分に対しては「裏を見せ表を見せて散るもみじ」を心掛けます。これはご存じのように良寛さんの句です。弱点、欠点、ミス、失敗は隠さないであるがままに公開するということです。最後に、「今日の感謝の言葉」を読み上げます。今日も素晴らしい1日を送れたことに感謝します。いつも見守ってくれている両親、ご先祖様に感謝します。いつも支えてくれている妻○○に感謝します。自分のもとに生まれてくれた子供○○に感謝します。今日も無事に仕事が終わったことに感謝します。今日も3度の食事ができたことに感謝します。心身共に健康に過ごせたことに感謝します。私を助けてくれたすべての人に感謝します。森田先生、水谷先生、長谷川先生、齊藤先生ありがとう。森田に導いてくださった生活の発見会と集談会で出会った人に感謝します。本当にありがとうございました。時間でいえば数分ですが、生活信条と感謝の気持ちを読み上げています。毎日確認することで少しは意識づけできるのでないかと思っています。歳をとるとやりきれない後悔・懺悔の夢を見ることがあります。過去のミスや失敗はなくすることはできません。これからの人生で穴埋めしていかなくてはいけないと思っております。今の時代、仏壇のない方も多いと思います。でもご先祖様の写真はあると思います。その写真の前で、自分を見守ってくれているご先祖様に感謝する。自分の信条や心構えを確認することはできるのではないでしょうか。その思いがご先祖様に届いて、何かのときに自分の後ろ盾になってくれていると思うと、多少なりとも安心感が生まれてくるように思います。

2022.07.24

コメント(0)

-

子育てにおける母親と父親の役割について

子供の成長にとって、母親と父親が本来の役割をきちんと果たすことが欠かせません。今日はそれぞれどんな役割があるのか考えてみたいと思います。母親・・・子供が生まれると母親には愛情ホルモンと言われるオキシトシンが多量に分泌されます。これにより「自分の命よりも子供の命」を優先的に考えるようになります。寸暇を惜しんで子供の世話をするようになります。愛着障害(岡田尊司 光文社新書)によると、子どもが1歳6か月を過ぎるまでは、母子密着が欠かせないと言われています。人間に対する信頼感はこの期間の母親と子供のかかわり方に大きな影響を受けます。母親は母港、安全基地としての役割を果します。母親がその役割を果さないと、子どもは安心して行動できなくなります。何か問題やトラブルが起きたときに、一目散に母親の元に逃げ帰れば大丈夫という安心感がないと課題や目標に目を向けることはできなくなります。人間不信に陥ってしまうと、積極的、建設的、創造的な生き方はできません。では、母親との愛着の形成だけで、人生という大海原に漕ぎ出していくことができるのか。必要条件ではありますが、十分条件にはなりません。また父親が子育てにおいて、母親と一緒になって母性を発揮しているだけでは、子どもの自立を考えてみた場合マイナスに作用する危険性すらあります。父親・・・愛着の形成を無事通過した子供を自立へと導くのは、主として父親の役割となります。神経症や仕事を隠れ蓑にして、その役割を放棄することは、子育ての資格がない父親と言われても仕方がありません。しかし「言うは易く行うは難し」です。母親が作り上げた母港、安全基地から子どもを外に連れ出すという役割ですから、良薬口に苦しという側面があります。でも心を鬼にして父親がその役割を果さないと、子どもは自立できません。父親の役割を学習によって再認識して、意識して行動することが欠かせません。ではどういう役割を果していくべきなのか。まずは基本的な生活習慣、規則正しい生活習慣を身に着けさせることだろう。そして、誰しも社会のメンバーである以上、基本的なモラルやルールを守って生活しなければなりません。たとえばモノを欲しいという欲望はあっても、盗んではいけないとブレーキをかけるのが社会的規範だ。それは本能でも遺伝でもない。社会で快適に生きていくために、教えなければならないことだ。ゴミの分別が分かりやすい例だろう。ペットボトル一つにしても、ラベルを剥がして蓋を取って資源としてリサイクルするというルールは、ペットボトルが登場したころには考えられなかったことである。嘘をついてはいけないとか、自分がされてイヤなことはしないとか、友だちを裏切ってはいけないとか、お釣りをごまかしてはいけないとか、列に割り込んではいけないといった基本的な社会的規範を教えるのは、まさに父性の役割にほかならない。次に、興味や関心のあること、好奇心のあるものに思い切って行動を促してやることも父親の役割だ。そして距離を置いて、暖かい眼で見守り続けることだ。父親も絶えず課題や目標を意識して生活する。父親の生き生きした生き方を子どもに見せることだ。そして子どもに絶えず刺激を与えて鼓舞していく。子どもは親の指示・命令は聞かないが、親のやっていることはよく真似る。大きな壁や問題が起きた時は、子どもが大きく成長するチャンスとしてとらえて、極力口出しはしない。見守りながら、無言の応援を送り続ける。乗り越えたときは、ほめたたえて、一緒になって大いに喜ぶ。行き詰ってアドバイスを求められれば、適切に対応する。そして自立の時を迎えれば、手元に置いておきたくても、少々不安でも、「可愛い子には旅をさせる」つもりで潔く送り出してあげる。

2022.07.23

コメント(0)

-

蓮の花

蓮の花は汚い水たまりの中でこの世のものとは思えない美しいものを見せてくれます。

2022.07.22

コメント(0)

-

趣味の数が多いほど人生は豊かになる

定年後の時間を持て余している人がいます。反対に現役時代には仕事や子育てに追われてやりたくてもできなかったことに積極的に取り組み、人生を謳歌している人もいます。私の友人は放送大学に入り心理学などの学習に取り組んでいる人もいます。格安の授業料で冷暖房完備の部屋が自由に使えると言われています。私は本を読むのが趣味なので、この提案に乗り気になっています。今までの投稿を整理して、分かりやすい本にすることが夢です。定年後の生活を豊かにするのは、現役時代からやってみたいことを20個くらいリストアップしておくことが有効だと集談会で教えてもらいました。今日はそれをご紹介します。その前に森田では規則正しい生活を送ることと、凡事徹底を心掛けることが大切だと言います。その上でやりたいことに手を出すことが肝心だと思います。1、優れたテレビ番組を録画する。永久保存版はDVDにダビングする。適宜知り合いにその情報を教えてあげる。貸してあげる。2、近くの景勝地、植物園、公園、美術館、博物館、工場見学をする。3、音楽や演芸の好きな人はコンサート情報やイベント情報を集める。4、ウォーキングを始める。ストレッチを始める。5、図書館の図書の予約システムを利用して読書に励む。6、家族や友達と会って飲食やカラオケを楽しむ。7、無理のないスポーツを始める。水泳、卓球、グランドゴルフなど。8、公民館活動に参加して、楽器演奏、コーラス、踊り、伝統芸、料理に取り組む。9、犬や猫、鳥、金魚、メダカなどの飼育を始める。10、家庭菜園、観葉植物、花卉園芸を始める。11、絵画、絵手紙、書道、手芸、陶芸、木工などに取り組む。12、小旅行、スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画鑑賞を楽しむ。13、シルバー人材センターやハローワークで新たな仕事を見つける。14、自分の得意分野を活かしてボランティア活動を始める。15、ハイキング、登山、トレーキング、釣りなどを始める。16、パソコン、インターネット、スマホの使い方、活用方法を研究する。17、囲碁、将棋、トランプ、健康マージャンなどを始める。18、森田理論や歴史や終活などのテーマを決めて生涯学習を始める。19、神楽などの伝統文化の維持・継承活動にとりくむ。20、心身の健康増進のための学習と実践に取り組む。これらが軌道に乗ってきたら集談会で発表して、みんなに刺激を与える。それぞれがさまざまな情報を提供し合うようになると、集談会に参加することが楽しみに変わります。

2022.07.22

コメント(0)

-

心機一転について

森田先生は、「心機一転とは今までの間違いに急に気付くことである」と言われている。たとえば、私どもが町を歩いているとき、方角を間違えることがあります。ところが一定の場所に行くとハッと正しい方向が分かるようなものです。心機一転は、卵が孵化するようなもので、時節が到来しなければなりません。「大疑ありて大悟あり」というように、いろいろと迷い悩み、苦しんだ人でなければ一転はおこりません。生死の問題や人生問題をつきつめて考えたことのない人に、心機一転のおこるはずはありません。(生活の発見誌 6月号 26ページより要旨引用)そういう意味では神経症というアリ地獄に落ち込んだことは無駄ではなかったということだと思います。苦しみの中で森田理論に望みをかけてなんとか打開策を探っているうちに、心機一転できたのです。これを森田では自覚を深めると言います。自己洞察が深まることです。対人恐怖症の私がどのようにして心機一転できたのかを振り返ってみました。以前・・・日常茶飯事の雑事などに忙殺されるよりも、自分だけにしかできないもっと意味のある課題に取り組むことが大事である。日常生活から手を抜くことばかり考えていた。楽をして人生を精一杯楽しみたい。日常茶飯事や仕事には身が入らなかった。自己中心的で人間関係もよくなかった。心機一転のきっかけ・・・オランダで人間に飼いならされた渡り鳥の話を聞いた。ブクブクと太りもはや飛び立つことができなくなった。人間の見世物として人間に依存して生きていくことを余儀なくされた。子育てをしなくなり、渡り鳥としての生きる目的を失い、健康を害してしまう鳥が多くなったという。つぎに減反政策が人間を骨抜きにしていることに気づいた。耕作放棄地にしておくと補助金がもらえる。それに年金や遺産を加えて、無理に仕事をしなくても生活できる人が出てきたのだ。そのうち米価が安いのと、後継者不足のため、すっかり意欲をなくして、農作業から撤退する人が増えてきた。近くに大きなスーパーができて、毎日新鮮な刺身を食べることができるようになった。それまでは正月や祭りの時くらいしか刺身は食べられなかった。自家用野菜も自分で作るよりも、買った方が安くて手っ取り早い。さらに惣菜も豊富にそろっていて、料理の手間がかからなくなった。家で作るわずらわしさから解放された。今まで薪で焚いていたカマドもプロパンガスに変わった。風呂も太陽熱風呂とガスを焚いて好きな時にいつでも入れるようになった。洗濯もスイッチ一つ押すだけですべてが終わる。日常生活は手を抜こうとすれば、いくらでも手を抜けることが可能になった。さあこれからは、空いた時間で精一杯娯楽三昧の生活をしよう。トラクターの代わりに自動車を買った。クーラーを買う。大型液晶テレビを買い、近所の人とダべリング。文化サークルへの参加。旅行と温泉とグルメを兼ねたバスツアーなどが目白押しとなった。夢のような生活がやっと実現したかのように思えたが、実際には生きがいを失い、うつ状態で心の障害を訴える人が増えてきた。隣近所の人との交流が希薄になり、一日誰とも話をしなかったという人も出てきた。草ぼうぼうの田畑が増え、夜は蛇、イノシシ、鹿、クマの天国となっていった。危なくて夜は外に出られない。厳重に戸締りしないと命が危ない。これが夢にまで見ていた豊かな生活だったのか。むしろ生きがいをなくして、ただ生き長らえている植物人間と同じではないのか。わずらわしいと思いながら日常茶飯事に取り組んでいたころの頃が懐かしい。決して日常茶飯事から手を抜いて、刹那的な快楽を追い求めていたのでは、いつまで経っても生きがいは生まれてこないことがやっとわかってきたのである。今では自分のできることを安易に人任せにしてはいけないことがよく分かった。心機一転できた。これは森田理論学習のおかげである。今では凡事徹底を掲げて、真剣に目の前の日常生活に取り組んでいる。小さな楽しみはそこら中に転がっていることがよく分かるようになった。

2022.07.21

コメント(0)

-

神経症の成り立ちとその克服

6月号の生活の発見誌に「神経症の成立と好循環サイクル」という図解があった。生活の発見誌を購読している方はぜひともご覧ください。これを見ると神経症の成り立ちと克服の過程が一目瞭然であった。この部分はコピーして永久保存版とすることにした。私のテキストの「神経症が治るとは」という単元に挿入したい。それによるとまず神経質性格が症状の形成に大きな影響を与えている。自己内省性、執着性、心配性、完全指向、強い欲求、強い感受性、幼弱性があげられていた。次に生活していく中で様々な不安や恐怖が発生する。不安や恐怖や不快感などはあってはならないものと考えて取り除こうとする。取り除こうとすればするほどその感覚は強大になる。つまり精神交互作用により、「神経症」に発展して固着する。そのうち神経症に振り回されて日常生活に支障が出る。うつ状態になり生きづらさを抱えるようになる。森田療法、その自助組織である生活の発見会の集談会に参加する。森田療法理論を学習する。症状は器質的な病気ではなく認識の誤りから生じていることが分かる。ここでは、不安と欲望、感情の法則、感情と行動の法則、行動の原則、気分本位と目的本位の学習が役に立つと説明されている。次に人間性に対する正しい認識を獲得することが大切である。つまり、不安・恐怖などの不快感は、日常生活に必要なものなので取り除く必要はない。不安は欲望の裏返しとして発生している。これが分かれば、欲望に思いを馳せて、今なすべきことをやっていく。でも長年からだに染み付いた感情のクセ(感情態度)が、新しい行動にでるとき全力をあげて抵抗します。しかし逃げてばかりでは何も変わりません。苦しくても恐怖突入することが大切です。恐怖突入とは、症状の為に逃げていたことを、不安を感じるままに行うことです。普通の人にとっては当たり前のことですが、神経症に陥ると実行することが困難になります。恐怖突入とは、必要な時に、必要に応じて、今やらなければならないことを実行することです。つまり普通の人間になることを目指しているのです。森田理論は、神経症的な不安は欲望の反面として発生しているという考え方です。この考え方は、他の精神療法とは違います。他の精神療法は、現実的な不安と神経症的な不安を混同しているのです。神経症的な不安も取り除いたり緩和していくべき対象とみているのです。薬物療法や他の精神療法で不安を解消しようとすると、神経症との格闘は一生続く可能性が高くなります。ここでは、不安の特徴や役割、不安と欲望の関係を学習して、生活面に応用していくことが肝心ですと説明されています。なおこの説明は、森田理論の半分だけを説明しているものと思います。もう一つ忘れてはならない側面があります。それは頭で考えたことが、事実よりも優先されるべきであるという考え方です。観念と事実が食い違うとき、「かくあるべし」という態度で事実を取り扱おうとする態度が問題になります。この態度が葛藤や苦悩を生み出しているのです。観念中心から事実本位の世界に切り替えることができたなら、葛藤や苦悩はなくなります。そしてそのエネルギーを生の欲望の発揮に使うことが可能になります。森田理論学習では以上2つの視点から学習を深めることが大切です。身に付ければ、生涯に渡ってあなたの財産になります。

2022.07.20

コメント(0)

-

人間関係の極意について

6月号の生活の発見誌に人間関係の持ち方について参考になる記事がたくさんあった。今日はその一端を取り上げてみたい。生活の発見会の協力医の先生に、「人と人との距離は伸縮自在にしておきなさい」と言われたことがある。「考え方が違う、と思ったら退き、共鳴すれば距離を縮める。伸び縮み自由にしなさい」「感情のやり取りが本当にできるは、真に親しい間柄だけです」すべての人と等距離ではなく、本音を言える人も一人くらいだろう。これは森田理論の「不即不離」の人間関係の説明ですね。伸縮自在という言い方のほうが一般的には分かりやすいかも知れませんね。同じ内容でも言い方が違うと、難解になりますね。不即不離の人間関係は、コップ一杯の人間関係を数個確保するというやり方ではありません。コップに少しだけの飲み物が入った人間関係をたくさん作り上げるという考え方です。対立関係にあるときは距離を置いて遠巻きに眺める。そのうち疎遠になる場合もあるでしょう。利害関係が一致する時は、親しくお付き合いをする。そういう関係の中から、気のおけない人も生まれてきます。人間関係は必要な時に、必要に応じて、必要なだけ発生するという考えですから、薄く広範な人間関係作りが基本になります。この記事を書いた人によると、職場の廊下で天敵に会えば「あなたなんて大嫌い」と心の中で叫び、感情はそのままにしておく。その上で「同じ職場だから」と挨拶だけはする。このとき心は解放されているから苦しくない。相手との関係が濃くても薄くても適応できる。森田に出会って本当によかったと思えることの一つである。これ以外の人も同じような投稿をされている。・必要な状況以外で関りを持たないようにしている。・面倒な人だなとか、苦手とか感じたら、なるべくその方とは距離をとって対応する。・なるべく近くなりすぎず、でもお互いに信頼できる距離を保つこと。森田理論を学習している人はだいたい同じような考え方をしていますね。こういう話を聞くと、やはりそうなのかと自分のやり方に確信が持てますね。肝心なことは生活の中でこれらを検証して自分のものにしていくことです。

2022.07.19

コメント(0)

-

ひまわり

2022.07.18

コメント(0)

-

森田理論学習の真の目的について

生活の発見会の集談会活動は、神経症を克服することが唯一最大の目標でしょうか。私は、神経質性格を持った人が、人生観を確立して味わいのある生き方をすることが最終目標ではないかと思っております。その集談会活動が現在停滞気味です。今日はその原因と打開策について考えてみました。今までの集談会は神経症を治すという目標を持って活動してきました。神経症経験者が、神経症克服のためのノウハウ、情報を教示して、護送船団方式で神経症克服を目指した活動を続けてきました。それは50年以上の歴史の中で、大きな成果を上げてきました。しかし現在神経症を取り巻く環境は大きく様変わりしています。様々な薬物療法、認知行動療法などの精神療法、カウンセリングなどが出てきました。森田先生の時代は、神経症克服については、森田療法が主力でした。現在の森田療法は、あまたある神経症克服の選択肢の一つにすぎません。神経症で苦しんでいる人は、アリ地獄から地上に這い出るために、自分に合った適切な治療方法を選択することが可能になったのです。森田療法に固執しない人の割合が多くなり、その結果集談会は低迷しています。そんな状況の中で、集談会が神経症の克服を唯一最大の目標に掲げて活動することに意味があるといえるのでしょうか。ましてや私たちは医療の専門家ではありません。私は神経症克服に向けての集談会の活動内容は、残念ながらその役割を終えつつあると考えています。では過去の栄光を取り戻すことは不可能なのか。私はそうは思いません。たとえ医療や精神療法で一旦症状を克服しても、神経質者の生きづらさは依然として続いていくわけです。神経症を克服した人は、行動的になっていますので、それに伴い生きづらさも今まで以上に増加してきます。今や集談会の目的は、神経症からの回復という大目標を放棄する時に差し掛かっているのではないでしょうか。酷なことを言うようですが、再生はここから始まるように思っています。でも今までの強固な成功体験を持っているために、目標を取り換えるということは、大きな抵抗が待ち構えていると思います。でも転換しなければ、再生することは出来なくなると思います。ではどんな目標に変えていくべきなのか。森田療法には神経症の治療という側面は確かにありますが、それ以上に、神経質性格者の人生観の確立という大きな役割があります。他の精神療法と大きく違うところはここにあります。この方面の世界は、ブルーオーシャンの世界です。どんなに頑張っても医療や精神療法が入り込めない世界です。この分野にフォーカスした活動が望まれていると思います。そういう意味では、集談会はさまざまな生きづらさを抱えながらも、なんとか日常生活を回している人が主な対象になると思います。神経症真っただ中という人は、森田療法でも構いませんが、それよりも自分に合った医療や精神療法やカウンセリングを受けて、地上に這い出ることが肝心です。地上に出るというのは、なんとか日常茶飯事、仕事、家事ができるようになるということです。しかし地上に這い出たからといって、そこに留まっていると、いずれ神経症は再発すると思います。また生きづらさは解消することは出来ません。この問題を解消するためには、生活の発見会の集談会に参加して森田理論学習を始めることだと思います。生涯学習として取り組むことが大切です。手順としては、1、森田理論の基礎的学習を徹底する。2、森田理論の全体像を理解する。そしてその骨子となっている4本柱を深耕していく。3、森田理論の活用方法について、その活用例を具体的に学習していく。4、応用例をもとにして、生活の変化や進展具合を集談会で確認し合う。神経質者が神経質性格を活かした人生観を確立して、人生100年時代に向かって船出をしたとき、輝かしい人生が開けてくるはずです。そして「我が人生に悔いなし」という心境になれると思います。

2022.07.18

コメント(0)

-

生きることがむなしいと感じている人へ

人から指示や命令されたことは、積極的になれない。しんどいことや面倒なことは最初からやる気になれない。何かに挑戦することは尊いことかもしれないが、私はそんな気持ちになれない。サボりたい、楽をしたい。その日を楽しく過ごすことだけを考えている。暇を持て余して退屈になりますが、そんな生き方しかできそうもない。生活がある程度安定してくると、新たなことに挑戦することはなくなります。そんな生活で十分満足している人は何ら問題は起きません。ところが神経質者は生の欲望が強いので、虚しさを感じるようになります。ではどうすればよいのか。今日はこの問題を取り上げてみました。その状態は、脳の中では防衛系神経回路が作動しています。建前でいくら「やる気を出せ、情熱を持て」と叱咤激励しても、報酬系神経回路がお休みしているのでどうにもなりません。その結果、現状維持、消極的、後退的、逃避的、回避的な生活に甘んじるようになります。その問題を解消するためには、ドーパミン主導の報酬系神経回路を活性化することが必要になります。やる気の脳回路を作動させるのです。そのためには、否定語は使わないで、肯定語を使う習慣を作るようにするのです。イヤ、嫌い、ダメ、やる気がしない、できるわけがない、無理だという言葉ばかり使っていると、その言葉に刺激されて本当に何もできなくなります。面白いかも、楽しそう、なんとかなるかも、このやり方でやってみよう、ダメでもともと・うまくいけば儲けものなどの言葉を使って手を出していると、そのうち弾みがついてくることがあります。次に絶えず課題や目標を意識することが大切になります。これは仕事だけに限りません。生活全般の中でも同様のことが言えます。趣味や日常茶飯事の中で小さな問題点を見つけて、課題、目標を意識することです。小さな課題や目標を数多く持っていることが肝心です。大きな課題や目標の場合は、気が重い、どこから手を付けてよいのか分からないということになりやすいからです。そのためには、頭の中に浮かんだ小さな気づきをきちんとキャッチすることが大切になります。すぐにメモするなどしてストックするする習慣を作ることが欠かせません。これは意識しないと習慣化できません。結果的に神経質者の強みを発揮できなくなってしまいます。それが出来たら1週間、1ヶ月の短期目標を立てましょう。そして1年から3年の中期目標、一生涯の長期目標も視野に入れて取り組んでみましよう。遊びでも仕事でも自分の課題や目標を見つけて、全力投球している人に、生きることはむなしいと感じている人はいません。

2022.07.17

コメント(0)

-

理不尽に耐えろ。そこからエネルギーが生まれる。

引き続き落語家の立川談四楼氏のお話です。修行時代の落語家は理不尽なことばかりだという。雀の涙ほどの薄給で、師匠や高座に上がる師匠の世話をする。機嫌を損なうと小言を言われる。引き上げてもらえない。そうなると、稽古をつけてもらえない。稽古をつけてもらえなければ二つ目に昇進できない。つまりプロの落語家として独立できない。万年前座で終わってしまう。師匠の立川談志は、とても理不尽な上司でした。どこの会社でもやりにくい上司はいるでしょう。ワンマンで自分勝手な上司です。談志師匠は創業者で、人気者ですから、反抗すればいつまでも冷遇される。下手をすれば、すぐに破門される。その談志師匠が、「矛盾に耐えろ。そこからエネルギーが生まれてくる」と言いました。談志師匠は、弟子が付き人や前座の仕事にどう立ち向かっているのかを注意して見ていたのです。付き人や前座の仕事を無理やりやらされていると思っているような人は、徹底してこき下ろしました。逆に貴重な体験をさせてもらっていると思って、ていねいに取り組んでいる人は、引き立ててくれるのです。実際そういう人がどんどん伸びていくのを目の当たりにしました。ある時こんなことを言われました。薬局がとっくに閉まっている真夜中に、「今すぐ、風邪薬を買ってこい」と命じる。店主を叩き起こして買うもよし。いさぎよく諦めて、談志の小言を受け止めるもよし。身に降りかかった理不尽に、どう取り組むのか。弟子がどう対応するかをじっと見ているのです。普通、理不尽で非常識な師匠の言葉に対して、精一杯反抗するでしょう。言い訳を考える。感情を爆発させる。出かけて、時間稼ぎをしてごまかす。こんな師匠についていては、自分の将来はないと師匠の下から逃げ出す。談志師匠にとっては、そんな弟子には用はないわけです。落語家の場合、理不尽なことだらけ、矛盾だらけです。そこを経験して逃げ出さないで、落語家になる夢を追い求めている。それが落語家としてなんともいえない人間味、味わいを作り出す。そこをクリアーしていない落語家は、面白みのない噺しかできない。そういう落語家は一人たりとも立川一門からは、世の中に送り出さないという固い決意の表れでもあったわけです。落語家になるための登竜門として、「矛盾に耐えろ、そこからエネルギーがうまれる」と言い放っていたのです。この話は、森田理論に通じる貴重な話です。どんな理不尽な出来事であっても、最終的には事実に従うということです。自然に服従し、境遇に柔順に従うということです。さらに、事実に対しては、いい悪いと価値判断、価値評価をしてはいけない。事実そのものになるということですが、森田先生はこの段階は大学卒業程度と言われています。一時的な安心を求めて、観念優先で事実を捻じ曲げる、否定する、逃げ出すことがいかに多くの葛藤や悩みを作り出してきたのか。理不尽な出来事を価値批判しないで、そのまま受け入れることができる人に出会った人は、それだけで貴重な経験をされていると思います。そういう人が生活の発見会の会員の中に存在しているということは素晴らしいことだと思います。立川談志師匠は、いろんな評価はされていますが、森田の神髄をついていらっしゃる人だと思います。

2022.07.16

コメント(0)

-

☆落語家の修行について

昨日に引き続き、落語家の立川談四楼氏のお話です。落語家というのは、付き人見習い、付き人、前座、二つ目、真打と昇進していく。大まかにいうと、付き人は1年から2年、前座は5年、二つ目は8年から10年、真打は15年くらいかかる。なかには前座から2つ目に昇進できない人もいる。一人前の落語家として扱われるのは、二つ目からです。付き人、前座はひたすら修行の毎日です。挨拶、掃除、片付け、お茶くみ、鞄持ち、車の手配などをこなす。落語の修行をしたくても、落語の稽古をつけてもらうことはない。師匠の身近かなところにいて、立ち振る舞いや気配り、芸を覚えるということになる。付き人は、自分の師匠の身の回りの世話をする。立川談志師匠から、着物のたたみ方、現場でのルール、談志の好みなど徹底して教え込まれた。そのときに「立川寸志」という芸名をもらったと言われている。1年ほど経った頃、寄席の楽屋に入って前座としての修行が始まった。寄席に出入りする落語家やその他の芸人の世話をする仕事です。下足番、上着の着脱、受け取り、ハンガー掛け、お茶出し、高座返し、太鼓叩き、タバコを買いに行く・・・。寄席には落語家だけではなく、漫談師、漫才師、手品師、曲芸師などがやってきます。この人たちの名前を憶えて、それぞれの好みに合わせた的確な対応をする仕事です。たとえば、お茶出しでいうと、まず出すタイミングがある。そしておいしいお茶を入れることが求められる。お茶出しをついうっかりして、忘れていたというのでは話にならない。熱いお茶を好む師匠もいれば、ちょっと温めのお茶を好む師匠もいる。きちんとこなしていると、師匠から評価されるようになる。度重なると、「今度、ウチにいらっしゃい。稽古をつけてあげるから」と言ってもらえる。ここで「落語修行をしているのに、なぜお茶くみや雑事なんかをしなければならないのだ」という気持ちで取り組んでいると、いつまで経っても声はかからない。落語家の登竜門である二つ目にはなれない。前座時代の落語修行ですが、基本と基礎を固める時期です。前座は決まった文句のマクラしかやってはいけないのです。古典落語もアレンジを加えてはいけない。基本を忠実にこなすしか道はない。才能があれば、個性を発揮して、お客様が喜ぶような噺をしてもよさそうに思うが、そこをぐっと我慢して基本を固めることに専念しないといけないのです。基本に徹して基礎を固めることで、初めて応用とステップアップが可能となるのです。(ほめる力 立川談四楼 学研参照)これは森田理論学習でも同様です。私は基本と基礎固めに3年を見ています。1年目は森田理論学習の要点に従って、森田理論の基礎を固める。2年目は森田理論の全体像を把握する。森田理論には4つの大きな柱がある。それを理解して深耕する。3年目は実際の生活面に応用して検証・活用していく。その結果や情報を集談会で共有化していく。基本と基礎がきちんとできれば、その後神経質者の人生観の確立に向かって飛び立つことができるようになります。このプロセスを無視して、独自の道で森田を極めようとするのは、あまりにも早計ということになると思います。基本と基礎が確立していないと型無しになってしまいます。

2022.07.15

コメント(0)

-

目標の持ち方について

落語家の立川談四楼氏のお話です。私が前座のころ、ある真打の話を舞台の袖で聞いていたんです。これがまたすごく巧い噺家で、あんなふうになりたいなあ、と勉強のつもりでいたわけです。そしたらポンポンって肩を叩く人がいて、振り向いたら月の家圓鏡師匠でした。月の家圓鏡師匠曰く。「あんちゃん、ダメだよ、うまいのを聞いても。抜けっこないんだから。下手な奴の噺を聞け。よく見ろ」「下手な奴はなぜ下手なのか、売れてない奴はなぜ売れてないのか。そこから対策を立てた方が早いぞ」才能が極端に突き抜けた人を見ても参考になんかならない。あれは特殊技能かもしれない。たんに天才だけかもしれない。ダメな噺家を見ていると、だんだんわかってくるわけですよ。「ああ、あの人は一言多いんだな」とか、「仕事の詰めが甘いんだな」とか。(ほめる力 立川談四楼 学研 42ページ参照)この話は森田理論と関係があります。森田の「行動の原則」という単元に次のように書いてあります。「目標は高く実行目標はこきざみに、小さな成功体験を積み重ねること」つまり、高い目標も小さな目標も両方とも持っておくことが肝心だということです。立川談四楼氏の場合、高い目標としては、真打になりたい、名人と言われるような噺家になりたい、師匠として弟子を持ちたいということでしょう。一般的な人では、10年後の長期目標をたてておくことだと思います。あるいは、人生をかけての大目標もあるでしょう。それがないと行き当たりばったりな人生を送ることになります。根無し草、空中を浮遊する風船のようなものです。しかし長期目標ばかりが立派では絵に描いた餅になってしまいます。長期目標がはっきりしたら、今度はそれに至る中期目標が必要になります。1年後、3年後の中期目標を持っておくことです。そして、1日、1週間、1ヶ月の短期目標もきちんと立てておくことです。高い目標を立てても、小さな目標がないと、高い目標は妄想、白日夢になってしまいます。つまり長期目標、最終目標を設定して、あとはそこに至るための階段をいくつも作っておく。普段の生活は、そのときにできること、やるべきことを丁寧にこなしていくということになると思います。これらがセットとして機能していることが肝心です。私はこのブログをあと20年続けて1000万アクセスに乗せるという目標を立てています。今は約260万アクセスですが、毎日コツコツと続けていけば、1ヶ月3.5万件、10年で400万件、20年で800万件、合計1000万です。そのためには、毎日1件の投稿を20年間続けることです。「塵と積もれば山となる」を信じて日々精進していくつもりです。どういう展開になりますでしょうか。自分自身に期待しております。

2022.07.14

コメント(0)

-

「窮鼠猫を噛む」と言うこと

森田先生は「背水の陣」について説明されている。神経症を治すには「背水の陣」を敷くことが最も大切になります。「背水の陣」と言うのは、人間は逃げることが出来ない状況に追いこまれると、なんとか事態を打開しよう必死になる。必死の勢いで突進していけば、必ず血路は開ける。これを必死必勝と言います。「窮すれば通ず」といって、神経症の症状は、みなこの心境になりさえすれば、必ず全治するようになるのです。(森田全集 第5巻 687ページ参照)神経症を克服しようと思ったら、「背水の陣」を敷いて、真剣に森田療法に取り組むことが効果を発揮すると言われている。不安神経症の人は、生きるか死ぬかという不安や恐怖で苦しんでいる人です。好むと好まざるにかかわらず「背水の陣」を敷かざるを得ない状況に追い込まれる。それに対して、強迫神経症の人はそこまではいかない。森田療法で治りが早いのは、不安神経症で苦しんでいる人が多い。私は「背水の陣」の話は、人間関係に応用している。孫子の兵法の中に、敵と戦っている時に、すべての逃げ道を塞いではいけないというのがあります。相手を八方ふさがりの状態に追い込んでしまうと、「窮鼠猫を噛む」ということになりやすい。ネズミは最後には猫に捉えられてしまうが、そんなネズミでも、八方ふさがりの状態に置かれると最後に破れかぶれの抵抗を見せる。これが思わぬ不測の事態を招くことがある。人間関係では、相手のミスや失敗に対して、叱責、批判、否定、罵倒することはありませんか。重箱の隅をほじくり回すような調子で追いつめてしまう。八方ふさがりの状態に追い込んでいく。部下や子供、友達や同僚などに対してそのような態度で接する。追いつめられた相手は逃げ道がなくなる。責めるほうは自分が勝ったと思っているが、それは思い上がりである。ミスや失敗をした人は後悔している人です。これに追い打ちをかけることは、いかにも大人げない行為です。自分がミスや失敗をしたときは、ごまかす、言い訳をする、責任転嫁をする。追いつめられた人はつい破れかぶれの言動をとる。その場はなんとか我慢しても、強い不平不満を持つ。いつか仕返しや反撃の機会を狙っている。これに対して、相手のミスや失敗を包容力を持って、寛容な気持ちで許してあげることになればどうでしょうか。許容の気持です。たとえば、子供が万引きしたために父親に警察から呼び出しがかかりました。父親は激昂して子供を叱責することが多いと思います。「親に恥をかかせてなんということをしてくれたんだ。小遣いは十分にやっているではないか。どうして万引きをしたのか説明しろ」このパターンでは親子の関係は悪化します。このような時、父親が子供に、「とてもいい経験をしたじゃないか。子どもの時の経験は大人になって役に立つぞ。お父さんもそんなことがあった」と言えばどうでしょうか。子供は叱責を覚悟していました。父親の言葉で精神的に楽になりました。子供はホッとすると思います。そして親に対する信頼感が増します。とても包容力のある心の大きな人間のように感じます。私たちは観念中心で「かくあるべし」を押し付けやすい人間です。森田理論学習で傾聴、共感、受容の重要性はよく分かっていますが、それに「許容」も心掛けるようにしたいものです。

2022.07.13

コメント(0)

-

☆ともかくも手を出す

元中日ドラゴンズの山本昌さんは、「多趣味のプロ野球選手」として知られていた。ラジコン、クワガタ飼育、テレビゲーム、スーパーカー、釣りなどである。山本昌さんは凝り性でとことんのめりこむという。たとえば、クワガタ飼育では、血統や産地にこだわり、インターネットのオークションなどでオオクワガタを購入、自宅にクワガタルームを作り、室温管理をしながら幼虫の飼育にもトライしていた。また、ラジコンでは、全日本選手権のアマチュア部門で4位に入賞したこともある。愛車は40年前に生産されたランボルギーニ・ミウラを大事に乗り回しているという。その山本昌さんが、興味深い話をされている。趣味を楽しむために大切なのは、「本業・仕事が第一」という意識を忘れないこと。仕事に影響を及ぼすほどのめりこみ過ぎてはいけない。(山本昌という生き方 山本昌 小学館 145ページ)この点森田先生も同じような話をされているのでご紹介しておきたい。水谷氏が学校の勉強に意欲的になれないので、形外会で披露する滑稽劇の練習に精を出した。案外うまくできました。これは「ともかくも手を出した」ことになるのでしょうかと質問された。森田先生は、それは「手を出した」ことにならない。君が学校の勉強に精を出したら、それがともかくも手を出したことに相当する。苦しいながらも本を読むことを、「ともかくも」というのである。「ともかくも手を出す」べき事には、少しも手を出していないから、稽古もなかなか苦しいのである。(森田全集第5巻 301ページ要旨引用)山本昌さんも森田先生も、趣味に没頭する前に、自分の本業である仕事や勉強の方に真剣に取り組むべきであると言われている。一般的には、仕事や勉強するのは苦しくてつらい。その苦しみから逃れるために、趣味に没頭してしまう。ますます仕事や勉強をしなくなる。手を抜いてさぼるようになるのだ。これでは会社のお荷物になり、学業成績は振るわなくなる。このやり方は間違っている。まず本業である仕事や勉強に真摯に取り組む。その空き時間を見つけて趣味に没頭する。この順序を間違えないことだ。こうなれば、趣味の方で気分転換がはかられ、本業の方もますます成果が上がるようになる。ではつらい仕事や勉強にどのように取り組んでいけばよいのか。最初はイヤイヤ仕方なく「ともかく手を出す」ようにする。最初はイヤイヤ始めたことでも弾みがついて、楽しくなることはいくらでもあります。この経験を思い出すことだ。次に大切なことは、仕事や勉強に一心不乱になって取り組むことだ。森田では「ものそのものになる」という。すると問題点や改善点に気づいてくる。発見できる。好奇心が刺激される。興味や関心が高まる。つまり感情が動き出してくる。工夫やアイデアが生まれる。課題や目標が生まれてくる。やる気が情熱が生まれてくるのである。ここで本業というのは、仕事や勉強と言っているが、私はその前に日常茶飯事を取り上げたい。他人任せにしないで、雑事に丁寧に取り組むことを心掛ける。凡事徹底ということです。これがリズムに乗って規則正しく行われるようになれば、これが山本昌さんの言われる本業に相当するのではないかと考えます。

2022.07.12

コメント(0)

-

自立した自分として生きていくために

集談会で自己肯定感の話がよく出ます。自己肯定感をことさら問題にするということは、現在自己否定感に取りつかれているということではないでしょうか。自己否定感について藤井英雄先生は次のように説明されています。小さい子供のころ、私たちは一人では生きていけませんでした。身近にいた大人たち、特に親がいなければ生命と生活を守ることはできませんでした。だから大人たちが望む自分になろうとして大人たちの価値観をうけ入れ、自分の欲求を我慢して生きてきたのです。そのころは親の言うことを聞き、先生たちの価値観をうけ入れ、友達に好かれて集団にうけ入れられることが求められました。自分の欲求を我慢して他者の欲求に従うことは自分を守るうえでとても大切なことだったのです。いわば自分を守るヨロイです。幼いころは自分を守るヨロイでしたが、大人になって自立した今では、その役割の大半は終わっています。それどころかこのヨロイは使えば使うほど、自己肯定感を弱くするという諸刃の剣です。自分の欲求を我慢し、他者の欲求に従ううち、やがて自分を否定するようになります。自己否定的な信念はそのころから潜在意識に深く染み込んで私たちの人生を支配してきました。やがて長じるに従い、自分一人でも生きていくことができるようになっても、この自己否定的な信念は残りつづけます。その信念に従う間は他者に嫌われてしまう危険が少なくなり、うけ入れてもらうことができるからです。しかし、うけ入れてくれたと思った他者は、実はあなたを見下しています。うけ入れてもらうために自分の欲求を我慢する人は尊敬されないからです。また、自己を否定するたびに自己肯定感はどんどん弱くなってしまいます。そのうち何が好きなのか、何をしたいのかもわからなくなります。(マインドフルネスの教科書 藤井英雄 クローバー出版 79ページ)大人の人間として自立するためには、子供の頃のように他者に全面的に依存・服従する態度から脱皮することが大切だといわれています。自分の素直な気持、素直な感情、自分の意志、欲求や欲望を前面に押し出して生きていくことが大事になります。その際、子供の頃に潜在意識として身につけたヨロイは脱ぎ棄てることが大切になります。しかし習慣化されたヨロイは簡単には脱ぎ捨てることはできません。コールタールのようにべったりと体に張り付いているのです。この切り替えは可能なのでしょうか。可能ならばどのようにして切り替えていけばよいのでしょうか。今日はこの問題を考えてみましょう。問題ある困った出来事や欲求不満は次々と発生します。そのとき、自己肯定感の弱い人は、ネガティブな感情が湧き起こってきます。そして不安、恐怖、不快感に振り回されます。その感情に振り回されて積極的、創造的な行動は出来なくなります。消極的、逃避的な生活に流されてしまいます。また、「かくあるべし」を含んだ考えが湧き上がります。「かくあるべし」という観念を優先して、事実、現実、現状を否定するようになります。観念と事実の乖離のことを、森田理論では「思想の矛盾」と言います。そのとき事実を優先すれば問題とないのですが、どうしても観念優先の態度になってしまうのです。事実を軽視・無視して観念に合わせようとすると、葛藤や苦悩が発生します。その生活態度が神経症を引き起こします。そのとき、藤田先生は、マインドフルネスでは、一歩引いて、第三者的な立場から、客観的にネガティブ感情や観念優先の考えを見つめることが大切であると説明されています。どうすれば、一歩引くことができるのか。ここが最も肝心なところです。その一つとして、自分の心のなかに、よりどころとする先生や師を持っておくことが有効です。たとえば、森田先生、水谷啓二先生などです。そのほか集談会などで自分の尊敬している人でも結構です。問題に遭遇したとき、この場合、森田先生ならどうお考えになるだろうかというふうに考えるのです。水谷先生ならどうお答えなるだろうと考えるのです。あの尊敬する先輩だったらどう対応されるだろうかと考えてみるのです。このとき今まで積み重ねてきた森田理論の学習が大いに役立ちます。すぐに分からなければ、今まで学習してきたノートなどを見直してみることです。項目別に整理していると、すぐに考えがまとまります。ですから森田理論学習では、学習内容は聞くだけではなく、ノートなどに整理していく作業が大切になります。それが後でものを言うのです。この方法で、いつまでも自分の観念に固執するのではなく、一歩引いて、第三者的な立場から、客観的にネガティブ感情や観念優先の考えを見つめることが大切になってきます。ですから森田理論は症状を治すためというよりも、自分の生き方を左右しているものだと思います。この後ろ盾を持っていると生きることに自信が持てます。これが生涯森田といわれるゆえんです。

2022.07.11

コメント(0)

-

人間関係に問題を抱えている人へ

人間関係については、たくさんの友達を作るよりも、心の底からなんでも話せる親友を数人作ることが大切だと考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。コップに少しだけの人間関係を100個作るよりも、コップ一杯の人間関係を5つくらい作る。このやり方ですと、仮に相手が気に入らない言動をとった場合、人間関係が壊れてしまうことを恐れて、自分の感情や欲求を抑圧するようになります。そのストレスに耐えかねて、感情を爆発させてしまうと、今まで大事にしてきた人間関係は壊れてしまいます。そして修復不可能となります。この考え方、やり方は認識の誤りですが、今までこのやり方でやってきた人にとっては別のやり方があるとは思えません。考えつかないのです。森田理論を学習すると人間関係の面では、イヤな相手でも挨拶だけはきちんとする。そして不即不離を人間関係に応用すると大きく改善できると学びました。この理論が理解できたら自分の実践や行動で検証することが大事です。理論の裏付けをとると、自覚が深まります。イヤな相手に出会うと避ける。挨拶をしないで相手のことを無視する。あるいは、一旦相手と約束しても、平気で予定を変えてドタキャンする。告別式は万難を排して出かけるのが常識ですが、自分の都合を優先して参列しない。こういう態度で人間関係を改善したいというのは虫が良いのではないでしょうか。こういう人は森田理論の感情と行動は別物という考え方が身に付いていないのだと思います。過去の経験でもある程度のことは分かりますが、今一度森田理論を意識して、マイナスの行動をとってその結果がどうなるか検証しては如何でしょうか。知っている人に出会っても挨拶をしないで無視する。不機嫌な顔をしてすれ違う。その後どんなことになるのか、実際に検証してみるのです。そしてその後起きたことをまとめる。集談会でその結果を発表する。こういう学習を行うと、本人だけではなく参加者全員が、人間関係の見方、考え方の誤りに気付くことになるのではないでしょうか。不即不離という人間関係は、必要な時に、必要に応じて、必要なだけの人間関係を心がけることです。引っ付きすぎず離れすぎないという人間関係です。濃密な人間関係ではなく、浅く広い人間関係になります。広い人間関係を作ろうと思えば、積極的に行動を広げる必要があります。仕事、OB会、同級生、趣味の会、集談会、町内会、勉強仲間、親戚関係などいろいろと広がります。私は集談会で年賀状1枚の人間関係も立派な人間関係だと聞いたことがあります。そこで500人に年賀状を出すという取り組みをしていた時期があります。あて名書きは筆ペンで書きました。たかが年賀状、されど年賀状なのです。すると同じような取り組みをしている人がいることが分かりました。その人は一枚一枚をなんと手書きしているのです。絵手紙にしているのです。さらに毛筆で書いた字に味わいがあるのです。永久保存しておきたいような素晴らしい作品に仕上がっているのです。その人が言うには、出していない人から自分にも送ってもらえないかとリクエストが来るというのです。全国に仲間がいるというのです。年賀状を書くことを生きがいにしているのです。その準備を1月からしているとのことでした。浅く広い人間関係作りを心がけていると、人間関係で右往左往することはなくなります。険悪な関係になった時は、しばらく距離を置いて注視しているだけにします。そのうち時間の経過とともに、必要な時に必要なだけの人間関係を築くようにすればよいのです。とても気が楽になります。また浅くて広い人間関係は、何か困ったことが起きたときなどに、適材適所でどういう人に相談すればよいのか分かるようになります。その体験を集談会などで発表して、参加者全員で人間関係の在り方について意見交換するのです。それぞれの立場で、気づきや発見が深まるのではないでしょうか。集談会は森田理論を学習するところですが、一旦理解できたらそれを実際の生活面で応用して検証し、その結果を集談会に持ちより、みんなで深めていくところだと思います。このような学習会を定期的に開いている自助組織は聞いたことがありません。この方面に力点を置いている集談会はとても魅力的です。

2022.07.10

コメント(0)

-

誤ったものの見方、考え方を修正するために

集談会活動で、認識の誤りに気づき、新たなものの見方や考え方を身につけるためにはどんな点に留意すればよいでしょうか。私たちは繰り返して森田理論を学習しています。学習の中でこれは本当だろうかと思うようなことが多々あります。この疑問を持つことが大切になります。・たとえば、神経症は治そうと思っているうちはいつまで経っても治らない。治すことを止めたらその日のうちから治ります。・不安を取り除こうとしてはいけない。不安を抱えたままなすべきことに淡々と取り組んでいくのが森田のやり方です。・小さなことにとらわれてしまうという性格は、感受性が鋭いということですから素晴らしい性格を持っているということなのです。・神経質性格の人は、普通の人以上に過大な欲望を持っている人なのですよ。・感情は自然現象であって自由にコントロールできるものではありません。・どんなに苦しくても、形を整えることを心がければ、神経症の苦しみはなくなります。・森田の神髄はあるがままです。不安はそのまま受け入れて、なすべきことに取り組んでいけば神経症で苦しむことはありません。・症状の為に逃げてばかりではいけませんよ。不安を抱えたまま行動することを心がけなさい。・気分本位になってやるべきことを回避してはいけません。少々気がすすまないことでも我慢してやることが大切です。はじめて森田理論学習した人は、その考えは本当なの、正しい考え方なのと思うことが多いのではないでしょうか。今までやってきたこと、考えていたこととは180度違う考えですからね。私は最初に集談会に参加した時のことを今でも思い出します。先輩から「あなたの症状はなんですか」と聞かれました。私は思わず、この人は私のことを精神を病んでいる人だと思っているのだと思いました。対人関係の悩みを抱えているが、精神的な疾患を抱えているわけではありませんと反発したことを思い出します。その証拠に毎日きちんと会社に行っていますよと言いました。その挙句、対人関係の改善には手を付けずに、実践目標を作ってそれに取り組んでいきましようとアドバイスされたのです。とても素直に受け入れられるものではありませんでした。今考えるとこれらの疑問や反発は大切なのだと思います。何の疑問も持たずに森田理論学習している人よりも、森田理論の言っていることに反発を感じる人の方が見込みがあるように思います。ただし、反発を感じながらもせめて1年くらいは真剣に森田理論の学習に取り組むという条件付きです。できれば3年を想定しています。学習の方法ですが、森田理論はこういっているが、これははたして本当のことか、自分で確かめてみてやるという気持ちを持ち続けることです。つまり自分の実践・行動で確かめてみるという態度です。盲従はいけません。具体例で説明しないとよく分からないかもしれません。私の例で説明します。私は以前、雑事や雑仕事は煩わしいものだと思っていました。できればそんなことに関わりたくない。人に任せたいと思っていました。そんなことに忙殺される人生は意味がないと思っていました。それよりも、自分にふさわしい、もっと大きな課題や目標に取り組んで、成果を上げて、多くの人から称賛されるようなことに取り組みたいと思っていたのです。集談会では先輩会員から何度も日常茶飯事に丁寧に取り組みなさいとアドバイスされていましたが、何を言っているのだろうと馬鹿にしていたのです。そんな時に生活の発見誌で次のような記事を見つけました。水谷啓二先生の「平凡に徹した非凡」という記事でした。神経質者は風雲に乗じて成功を遂げるタイプではない。平凡を軽視しないで、毎日の仕事に精を出す。そういう生活を20年、30年と積み重ねると、非常に非凡な成果を生む。私はこの「非凡な成果」という言葉にくぎ付けになりました。この考えが正しいのか自分の実践で確かめてみようと思ったのです。早速この考えを仕事に応用することにしました。当時は営業事務の仕事をしていました。一枚の仕入れ伝票をお金のように大事に扱うことにしたのです。今までは納品書は照合が済むと段ボールのようにものに放り投げていたのです。それをメーカーごと、日付ごとにきちんとファイルするようにしました。必要な伝票を3分以内に取りだすことを目標にしました。雑仕事と思って馬鹿にしていた伝票をお金のように取り扱うようにしたのです。慣れるのは大変でしたが、習慣化できた後は難なくできるようになりました。そうすると6か月くらいで大きな成果が出ました。雑仕事を丁寧にすると、仕事にゆとりが出てきました。凡事徹底に取り組むと仕事の能率がよくなり面白くなることが分かりました。この経験をもとにして、「仕事に追われる人と仕事を追う人の違い」についてまとめてみました。それを集談会で体験発表しました。ブログにも書きました。(2013年1月12日、2014年6月21日)これはほんの一例です。そのほかにも、森田理論を生活や仕事に応用して多くの気づきや発見がいくつもありました。神経症と格闘するような人はたくさんの認識の誤りを抱えています。それを解消するには。1、森田理論を系統立ててきちんと学習する。2、森田が言っていることははたして間違いないのか自分の体験で検証してみる。3、その結果を集談会で報告する。4、みんなの感想やアドバイスを聞く。この手順を踏まえて、理論学習と行動をシンクロさせていくと、誤ったものの見方、考え方が容易に修正できることが分かりました。そして集談会で報告して、参加者の意見を取り入れていくと、確信に変わっていきます。ですからある程度の理論学習をした後は、理論を自分の体験で検証していき、それを集談会での話し合いのテーマにしていくというやり方を取り入れることが肝心だと思います。

2022.07.09

コメント(0)

-

気づき、発見、自覚を深めるために

森田理論学習を続ける意味は、一つには、今までのものの見方、考え方の間違いや偏りに気づくことができるようになることだと思います。そしてもう一つは学習仲間の実践や行動に触発されて、自分の生活に変化が起きることだと思います。森田ではこのことを自覚を深めるといいます。自覚を深めるためには、自分一人の学習では限界があります。生活の発見会という自助組織に所属して、同志と一緒に学習に取り組むことです。仲間と切磋琢磨しながら、気がついたら、ものの見方や考え方、行動がより良い方向に軌道修正されていて、生きづらさが問題にならなくなっていたというのが理想です。そのために集談会で心掛けるべきことを投稿してみます。まず集談会に参加する前は、1ヶ月の生活を日記で振り返ってみることが肝心です。1ヶ月の内にはさまざまなことが起きています。楽しかったこと、苦しかったこと、問題を抱えてしまったこと、体調の変化・・・など様々あります。まずそれらを拾い出して整理してみましょう。そしてその中から一つをピックアップしましょう。それを自己紹介や体験交流などで具体的に分かりやすく説明できるようにまとめてみるのです。できれば、その時の写真などを持参して説明するとインパクトがあります。参加者がこのような気持ちで参加していると、お互いに刺激を与えあうことになります。興味や関心が生まれて、参加者の行動に影響を与える可能性が高まります。自分の実践や行動が他の人によい影響を与えることはうれしいものです。たとえば次のような例があります。この間紹介された本を早速読んでみましたよ。この前紹介された「ドライブインマイカー」という映画を見ましたよ。この間の話に触発されて俳句や川柳や面白小話作りを始めました。サックスの話を聞いて、フルートを始めることにしました。カラオケの練習の仕方が参考になりました。さっそく私も実践しています。私も家庭菜園やアジサイを育てることに興味を持ちました。メダカの飼育の話を聞いて、インコを飼ってみたいと思いました。公民館活動に興味を持ち近くの公民館に行って調べてみました。シルバー人材センターに行ってどんな仕事があるか聞いてきました。ウォーキングで、3分ずつ早歩きと普通歩きを繰り返す方法が運動効果を高めるという話が参考になりました。セロトニン神経系を活性化するための方法を教えてもらい取り組んでいます。この前紹介された「あいば学」の料理番組を見て釜めしを作ってみました。梅を買ってきて早速梅酒を作りました。ラッキョウ漬けにも挑戦します。今後は、そば打ち、味噌作りにも挑戦してみたい。このような情報の交流会を継続していると、参加者全員の生活レベルが格段に向上していくと思われます。全員に好影響を与えることは不可能ですが、10人に1人、20人に1人に参考にしてもらえればよいという気持ちで紹介するのです。こういう活動をしている集談会はとても魅力的だと思います。ものの見方、考え方の偏りや認識の違いについて、どのように参加者に気づいてもらうようにするか、難しい問題ですがこれについては明日の投稿課題とします。

2022.07.08

コメント(0)

-

足立美術館

島根県安来市の足立美術館です。向こうに滝があります。美術館の周囲は日本庭園になっているのです。私が気に入っているのは、河井寛次郎の陶芸です。この隣に安来節の道場もあります。ドジョウ掬いの実演があります。

2022.07.07

コメント(0)

-

森田理論学習で自覚を深めるということ

森田理論学習で自覚を深める方法について考えてみました。2つの視点があるように思います。一つは森田理論学習によって、今までの考え方や認識が変わるということです。あるいは、ものの見方、考え方の視野が広がるという側面があります。もう一つは、森田理論学習は主に集談会に出席して集団で行っています。他人の体験談、実践例を聞いて刺激を受けるという側面もあります。最初の点ですが、生活の発見会が出している森田理論学習の要点、生活の発見誌、集談会での理論学習、森田関係図書、心の健康セミナー、DVD、YouTubeなどを使います。これらから自覚を得るためには、留意したいことがあります。これらを利用して森田理論の神髄を理解しようとしても、必ずしも思うような気づきや発見にはつながらないということです。いいところまではいくのですが、ある水準のところで壁にぶつかってしまうのです。もう少し学習が深まれば、豊かな水源や鉱脈に突き当たるのですが、学習している人にはそのことが分からなくなるのです。霧の中で車を走らせているような感じになるのです。実は私もそうだったのです。今考えると、実にもったいないことをしていたと思います。医学部に進学した人は、誰でも最初は医学全般にわたって学習します。しかしその後は内科、外科、精神科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科などの自分の専門分野を決めてさらに研鑽を積みます。全部の分野で専門医になることはとうてい不可能です。そんな人はいません。これをT字型理論というそうです。全体を広く学んだあとは、自分の専門分野を選択し、それを極めてやっと人様に役に立つ医療行為が行えるのです。これは弁護士やファイナンシャルプランナーなどもそうだといわれています。広く浅く知識はあるが、専門分野を極めていないという状態では、ほとんど使い物にならないということだと思います。森田理論学習もこのT字型理論の考え方は参考になります。通りいっぺんの学習ではなく、もう少し深耕して学習することです。すぐ下にある水脈や鉱脈に到達するまで深めていくということです。学習に深まりをもたらすものは、森田理論を自分に引き寄せて学習することだと思います。表面的にさらっと理論を理論として学ぶだけでは不十分です。自分に引き寄せて、自分の体験で検証しながら、学習することが欠かせません。たとえば、感情の法則1では、感情は一山駆け上り、時間の経過とともに一山下っていくというのがあります。不安や恐怖の感情が湧き起こった時、果たしてこの理論は正しいのかどうかを検証してみることが必要になります。無意識的にはそれはある程度分かるのですが、ここでは森田理論を意識して体験により確かめてみるという態度が必要になります。この体験を学習材料として活用していくことです。この態度を維持しながら学習していくと、気づきや発見が生まれてくるのです。さらに今までの見方や考え方の誤りに気付いて自覚が深まります。ですから集談会では、学習の要点を読み合わせて、感想を述べあうだけでは不十分だと思います。学習がマンネリ化して、学習することが苦痛になってきます。そして学習仲間が去っていきます。次に2番目の、他人の体験談、実践例から刺激を受けて自覚が深まる側面を見ていきましょう。皆さんもいろんな趣味をお持ちだと思います。これらは誰かが取り組んでいるのを見て、興味や関心を持ったのではありませんか。そして自分も挑戦してみたくなってきた。私もいろんな趣味を持っていますが、それらのほとんどは友達の影響を受けて、のめりこんだものばかりです。神経質性格を持っている人は、好奇心が旺盛です。他人の実践や行動に影響を受けて、自分の生活が変化し活性化することが多いのです。ですから、集談会で他人と交流して大いに刺激を受けることが大切なのです。自分の人生を左右すると思って、集談会に参加することです。私は集談会でこんな体験があります。ある先輩の方で、いつも自分の日常実践をくわしく紹介してくださる方がいます。たとえば、ビールのおいしい飲み方、絶品のタイのあら炊きの作り方、カラオケが上手になる練習の仕方、路傍の花の楽しみ方、雑草退治を楽しく行う方法、盆栽の楽しみ方、ハイキングや散歩の心得、家庭菜園のコツ、大相撲の楽しみ方、近くの景勝地の紹介、感銘を受けた映画の紹介、夫婦関係を良好に保つためのコツ・・・などです。このような日常生活や体験談や工夫例を集談会で聞くことができると、来たかいがあったなと思います。次もまた来ようと思うようになります。そんな気持ちで参加し始めて早くも36年になります。気づきや発見、自覚が高まっていかないと、人生は活性化しないと思います。私は、森田理論学習による気づきや発見、自覚について、以上のように考えていますが如何でしょうか。

2022.07.07

コメント(0)

-

問題ある現実から目を背けないということ

野村監督の下で選手、コーチを経験した橋上秀樹さんのお話です。野村監督はヤクルトや楽天などの弱小集団を、優勝、もしくは優勝争いをするまでのチームに育て上げました。そのためにまず取り組んだことは、選手たちに「自分たちは弱いのだ」という現状認識を持たせることでした。優勝とは縁のないチームという認識を変化させることに心血を注いだのです。問題だらけの現状を正しく認識する意識改革に取り組んだのです。そのためにキャンプの時から、夜に2時間程度のミーティングを行ってきた。野球に取り組む前に人間としてどう生きるべきかという話が多かったという。その内容は多岐にわたっている。ある選手は大学ノート8冊にもなったという。大切な宝物だ。それがその後の野球人生に生きている。ところが阪神では成果は上げることはできませんでした。最下位に低迷した。それは阪神の選手たちは自分たちは弱いと思っていなかったという。変化することを好まなかったのだ。野村監督の話に興味を示す選手はあまりいなかった。むしろそんな話を聞くことは煩わしい。イライラするばかりだ。それより生活を楽しみたい。筋トレや技術の向上に取り組みたい。現状維持でよい。今のままで満足している。何を変える必要があるのですか。楽ができる。居心地がよい。この状況や環境をずっと維持したい。無視、馬耳東風、言い訳、弁解、責任転嫁の言動が目立つ。それがチームの和や結束力を乱す。優勝という目標を共有できない。(野村の「監督ミーティング」 橋上秀樹 日本文芸社参照)この話は、問題のある事実、現実、現状から目を背けないで、正しく向き合うことがいかに大切であるかを教えてくれている。問題ある現実を上から下目線で見るようになると、現実を非難・否定するようになります。非難・否定していると、事実、現実、現状の方から猛反撃されます。森田では「思想の矛盾」で葛藤や苦悩でのたうち回るようになると言います。エネルギーの消耗を招くばかりで得になることはありません。観念中心で事実を非難・否定する態度はできるだけ封印しなければなりません。実際には難しいことですが、やってしまったら反省するという気持ちを持つことが肝心だと思います。事実、現実、現状を正しく認識して、そこに足をつくことができれば、そこが「生の欲望」への出発点に変わります。課題や目標に向かうスタート地点に立つことができるようになるのです。生の欲望に向かって力強く歩きはじめることができるようになります。

2022.07.06

コメント(0)

-

緊張と弛緩の波に上手に乗る生き方

山鳥重氏のお話です。生命体の時間はリズムを持っています。呼吸や血液循環や排泄など、からだの諸活動はすべてそれぞれのリズムに乗って活動しています。たとえば脳波です。閉眼安静時にアルファ波があります。この波は毎秒8から13ヘルツのリズムを持っています。熟睡しているときはシーターが現れます。4から8ヘルツのリズムを刻んでいます。睡眠時は浅い眠りと深い眠りをくり返しています。レム睡眠とノンレム睡眠です。夢をみる浅いレム睡眠は一晩に4から5回やってきます。覚醒時の意識の揺れは、注意が意識をしっかり制御できている高い水準の意識状態と、なんとなく注意力が落ちて意識が散漫になりがちな低い水準の意識状態が交代しています。我々は注意を奮い立たせて意識水準を維持するわけですが、そうそう長続きさせることはできず、意識は緊張と弛緩をくり返しています。なぜ揺れるのでしょうか。それはいのちが「過程」だからです。神経過程も、それに共存する心理過程も、あくまで「過程」です。過程とは進行中ということです。進行中ということは不安定だということです。つまり「揺れる」ということです。こころは不安定な揺れ、という過酷な状況の中で、その揺れに合わせて、「今・ここ」という現場(意識)に、感情や心像や思いを立ち上がらせては退場させ、立ち上がらせては退場させ、という営みをくり返しています。「今・ここ」に、コア感情ー感情ー心像ー思い、という過程を立ち上げ続けているのです。このほかに心の生きざまはありません。(「気づく」とはどういうことか 山鳥重 ちくま新書 217ページ)少し難しい説明ですが、森田理論に関係のある話だと思います。人間が生きるということは、先が見通せない中を試行錯誤しながら絶えず前進しているということだと思います。前進していると言いましても、一直線に前進しているわけではありません。紆余曲折しながら前進しているのです。順風満帆の時もあれば、怒涛坂巻く嵐の時もあります。波の上に出たり、どん底に突き落とされたりの連続です。そういう状況の中でどのような心構えで生きていけばよいのでしょう。緊張と弛緩の波が大きくうねっているのでしたら、その波に上手に乗って生活していくというのはどうでしょうか。一時も一つのところに留まることなく、変化から目を離さないで、変化についていく生き方です。この点について、岩田真理さんがサーフィンの話で分かりやすく説明されています。人生はサーフィンのようなものです。サーファーは「波」という、動いているものに乗っているのです。常に波の様子を読まなくてはなりません。波はその日の天候によって変化し、動き、下手をするとサーファーを飲み込みます。サーファーにとっては一瞬一瞬が緊張です。波を読み、波の上でバランスを取り、波に乗れれば、素晴らしいスピード感が体験できます。自分だけの力ではなく、勢いよく打ち寄せる波の力を自分のものにして、岸まで疾走することができるのです。(流れと動きの森田療法 岩田真理 白揚社 64ページ)

2022.07.05

コメント(0)

-

感情にまかせての発言を抑える

道元は次のような言葉を残している。学道の人は、ものを言おうとする時、三度考えて、自分のためにも他人のためにも利益のあることならば言うのがよい。利益がなさそうなときには言うのをやめるべきである。(道元入門 角田泰隆 大蔵出版 226ページ)これと同じようなことを森田先生も言われている。土佐では3日間経過して腹立ちが収まらないようなら、それだけの理由があるのだから、そのときは正々堂々と議論を仕掛けてもよいという。癪(しゃく)にさわるべき事は、大いに癪にさわらなければいけない。何事にも刺激に対して、心の反応の鈍いものにろくなものはない。しかしいくら癪にさわったといっても、決して八つ当たりしたり・手を出したりしてはいけない。夫婦喧嘩で口争いをした時でも、不快な腹立ちが急に落ち着くものではない。これを強いて押さえつけようとすると、かえってますます苦しくなり、爆発する危険率が多くなるが、心の自然にまかせて、「なんとかしてアイツをやりこめる工夫はないか」と色々考えながら、用事をしていると、いつの間にか心は他に転導して、楽な気持ちになっている。(森田全集 第5巻 748ページ)腹立ち、怒りなどのネガティブな感情は、勢いにまかせてすぐに表出させてはならないと言われている。つまり感情と行動は別物と考えて対応しなさいと言われている。少し我慢して時間の経過を待っていると、ネガティブな感情はいかようにも変化していく。時間によって感情が沈静化してくるのです。売り言葉に買い言葉では、後悔あとを絶たずということになりやすい。猶予期間をおくといろいろなメリットがあります。感情が沈静化して冷静に考える状態になっている。人間関係を破滅的状況に追いやることを防止できる。心身に与える悪影響を最小限に抑えることができる。周りの人から分別のある人間として、接してもらうことが可能になります。癪にさわっても、第一段階は少し我慢する。ちょっと耐えることが肝心です。短絡的な行動をとらなくてよかったということになるのです。神経質者は不快感があるとすぐに取り除かないと、とんでもないことが起きてしまうと考えやすい。せっかちになって処理しようとする。認識の誤りですが、本人はそのようには考えないのです。こうしてみると、感情と行動をきちんと区別できるようになった人は、素晴らしい能力を身につけたということができます。森田理論を学習して、生活に活用している人はそうなれる可能性があります。しかしたまには猶予期間をおいても腹立ち、怒りなどが収まらないときがあります。そのときは、我慢し続けてはいけません。我慢し、耐え続けるとストレスとなって心身を蝕みます。森田先生のおっしゃるように、いろいろと材料を集めて、自分の言い分を、冷静な時に、相手に向かって吐き出すことが大切になります。そのために創意工夫をしなさいと言われています。話し方、話のすすめ方、第3者を立てる、録音するなどです。我慢し耐えるばかりでは、自分自身を心身ともに窮地に追いやります。

2022.07.04

コメント(0)

-

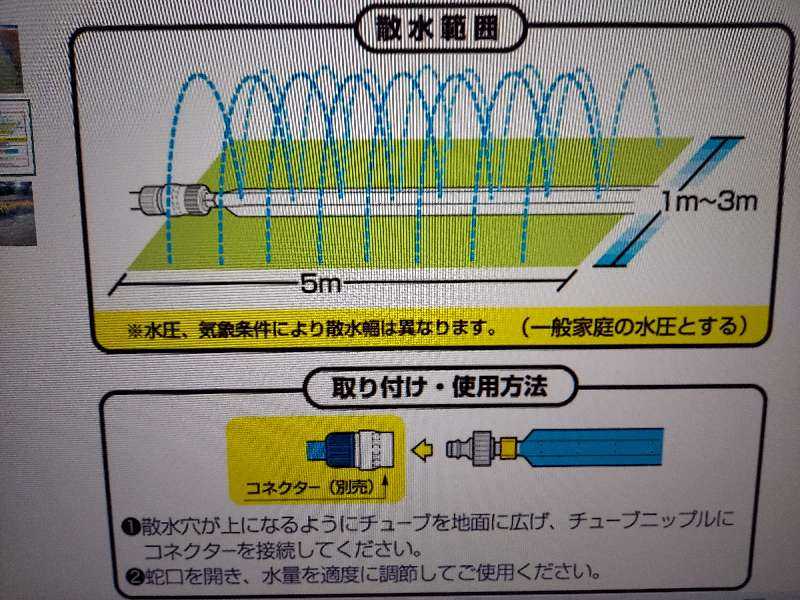

週末菜園の自動水やりチューブの紹介

私は片道60キロの田舎で週末の家庭菜園を楽しんでいます。困ったことは今年は空梅雨で日照りが続き、水不足になって苗が枯れてしまうことです。また発芽しないこともあります。生育不良になることもあります。それがこの散水ホースのおかげで解決しました。色々と試行錯誤しましたが、この方法が一番でした。同じようなケースの悩みの方には参考になると思われます。まず畑は家の近くにあります。15mくらいの距離です。散水用の水は井戸水をポンプでくみ上げて使っています。ポンプの電源は雨がかからないところにあります。ポンプのコンセントのところに自動タイマーをセットしています。これは1000円くらいのものです。水道の蛇口は家の前にあります。ポンプから約15mほど離れています。蛇口のところに延長ホースを15m取り付けています。この延長コードは太陽熱でやられないように保護しています。その先にこのタカギの散水チーブ10mを取り付けて畑に引き込んでいます。写真では5mになっていますが、私は10mを買いました。これは1680円でした。時間は朝夕7時です。10分間の自動散水にセットしています。オクラ、サツマイモ、ナス、ニンジン、ピーマンの周りに散水チープを這わせています。トマトは大きくなりましたので、水は不要だと思います。実験の結果問題なく散水できています。これでやっと散水の問題から解放されました。うれしい限りです。興味のある方はホームセンターの店員さんに接続方法など確認されるとよいでしょう。自動タイマーもありましたが、これは少し高価でした。私の場合は簡易タイマーで十分でした。

2022.07.03

コメント(0)

-

マインドフルネスの活用が行動を変える

マインドフルネスとはネガティブな感情や思考に陥っている自分を客観する技術でした。とらわれている自分を第3者的な立場から冷静に見つめるということです。たとえば、自動車を運転中に急に割り込みされた場合を取り上げてみましょう。乱暴な運転で割り込みされた場合、恐怖心や憤りで一杯になります。「危ない」と口走り、すぐにブレーキを踏み込むのではないでしょうか。冷や汗ものです。これは森田でいうと初一念の感情です。森田では「純な心」と言われています。ブレーキが作動して、なんとか危険を回避できました。「やれやれ、事故にならなくてよかった」と安堵します。通常ここで気持ちが治まることはありません。「かくあるべし」を含んだ第二の感情が湧き起こります。乱暴な運転をして割り込んできた相手に対して怒りが湧き起こってきます。「なんと乱暴な運転をする奴だ。けしからん」憤懣やるかたないマイナス感情で一杯になります。「警察に通報して逮捕してもらおうか。幸いドライブレコーダーに録音していることだし」などとマイナス感情はどんどんエスカレートしていきます。ここでマインドフルネスという手法を使って、自分を第3者的な立場から客観化できれば、その後の展開がどんなことになるか検討してみましょう。ぶつかりそうになって、「あぶない」「ケシカラン」と考えたことや、「恐怖」や「怒り」の感情に対して、第3者的な立場から客観的に気付くことができれば、その思考・感情から一歩離れることができます。その結果少し冷静になれます。恐怖や怒りへのとらわれから自由になれます。私たちは「人様に迷惑になる行為はしてはならない」という信念・信条を持っています。森田ではこれを「かくあるべし」と呼んでいます。多くの「かくあるべし」という信念・信条をもって、是非善悪の判定を行いながら生活をしているのです。観念主導の「かくあるべし」を前面に出すと、事実や現実と乖離が生まれて、葛藤や苦悩、生きづらさが生まれてきます。これは、森田理論で学習した通りです。ここで第3者的な立場から客観的に気付くことができれば、「他人に迷惑になるようなことはしてはならない」という信念・信条に支配されていた自分に気づくことができるのではないでしょうか。言い換えれば、「かくあるべし」という信念・信条から少し自由になれるということです。自らの意志で正しいことを考えて選択できるようになるのです。「かくあるべし」を含んだ習慣化されたネガティブな自動思考により、行動に歯止めがかかり、手も足も出ないという姿勢や態度が、マインドフルの考え方を生活の中に取り入れることで変化をもたらすとすれば何としても身に付けたいものです。(マインドフルネスの教科書 藤井英雄 クローバー出版参照)

2022.07.03

コメント(0)

-

☆自分がコントロールできることだけを手掛ける

国民栄誉賞を授与された松井秀喜さんが、巨人からニューヨーク・ヤンキースに移籍したばかりの頃の話です。当時の松井選手は、極度のスランプに陥っていました。ホームランを期待されてヤンキースに入団したのに、試合ではいつもボテボテのゴロばかり。手厳しいことで知られるニューヨークのマスメディアは、そんな松井選手を「ゴロキング」と呼んで連日酷評しました。しかし、そんなとき、ある記者から「ゴロキングなどと叩かれて気にならないか」と聞かれた際に、松井選手は平然として次のように答えたのです。「まったく気になりません。記者さんたちが書くことは僕にはコントロールできません。僕は自分でコントロールできないことには興味を持たないようにしているんです」松井選手は「自分にコントロールできないこと」を気にしても、自分のパフォーマンスを落とすだけだと熟知していたのでしょう。そして、練習で技術を磨いたり、筋トレで体を鍛えたりといった「自分がコントロールできること」だけを追求して結果を出そうとしていたのではないでしょうか。(脳の老化を99%遅らせる方法 奥村歩 幻冬舎 155ページ)松井さんがこのような認識を持っていたことに驚きました。森田理論を学習している私たちも見習いたいところです。神経症を克服した人は、神経症的な不安は気にはなりますが、それにいつまでも関わることはしません。神経症的な不安は、強い欲望を持っているから生まれてくるのだというとらえ方をしています。神経症的な不安は、人間がコントロールできないものだと思っているのです。欲望の反動として不安が湧き上がっているのですから、手出し無用と考えるのが自然ではありませんか。コントロールできないことは、そのままにしておくのが一番だと思っているのです。第一エネルギーの無駄遣いにつながります。そして、不安を目の敵にすると、自己否定感で苦しむことになります。逆に現実的な不安はコントロール可能です。これには積極的に取り組む必要があります。例えば、地震が来たらどうしようというような不安です。こういう不安を感じたら、家具などを固定する。非常食やミネラルウォーターや防災グッズを用意しておく。避難経路を確保して、地震訓練に参加してみる。地震保険を検討してみる。手をつけることはいくらでもあります。この他、現実的な不安は次々と待ち構えています。そちらの方に注意や意識を向けて、対策を立てて実行することが肝心です。特に日常茶飯事に手を抜かないで、真剣に向き合うことが大切です。「凡事徹底」は森田の行動のポイントです。神経症に陥ると、現実的な不安には手を抜いて、コントロールできない不安と格闘しているのです。やることなすことが逆になっているのです。このことを自分の信条として、自分のできることに向かって努力し続けていた松井秀喜氏には、国民栄誉賞に加えて、「森田正馬賞」を授与してもよいのではないかと思っています。

2022.07.02

コメント(0)

-

過去の栄光を捨てるということ

プロ野球でピッチャーとして活躍された権藤博さんのお話です。権藤さんは、社会人野球を経て1961年中日に入団されました。入団した年に69試合に登板して35勝19敗、防御率1.7で、最多勝、新人王、沢村賞などあらゆるタイトルを総なめしました。翌年も61試合に登板して30勝17敗で連続最多勝に輝きました。現在こんな成績をあげる投手はいません。素晴らしいの一言です。しかし3年目は10勝12敗に終わりました。肩を痛めてしまったそうです。スビードがあるボールが投げられなくなった。その時に考えたことは、30勝したときの自分に戻りたいということでした。身体を修復して、以前の栄光を取り戻し再び称賛を浴びたい。肩さえ治ればそれは可能だと思っていた。でも無理でした。努力することがことごとく裏目に出て余計に悪くなっていった。プロ野球の世界は、故障を抱えて、努力によって元の栄光を取り戻せるほど甘い世界ではなかった。でも過去の成功体験が強すぎて頭から離れないのです。現在のプロ野球選手にもそういう人たちがいる。もう元には戻れないのに、過去の栄光をいつまでも追いかける。現在のふがいない自分を自己否定している。「こんな自分ではダメだ。何とかしないと自分の居場所がなくなる」「かくあるべし」を押し付けて、自分を受けいれられなくなる。つい自暴自棄になって、練習に身が入らなくなる。権藤さんは、新たな投手として生まれ変わる覚悟を固めることが大切だったと言われている。過ぎ去った過去の栄光を捨てて、新たな一人の投手として生まれ変わることだ。先発完投は無理でも、中継ぎ、セットアッパー、クローザーと出番、役割、居場所はある。現在は完全に分業制になっているのだ。1イニング、一人のバッターを抑える能力も貴重なのである。今のプロ野球は先発完投型でなくても、高く評価してもらえる。今の実力に応じた働き場所を探し、それに向けて努力する。さらに、最悪の場合、バッティング投手、投手コーチ、スコアラーへの転身の道もある。これは森田理論でいうと、自分自身に「かくあるべし」を押し付けることを止めて、自分の現状に寄り添うということになります。現状や事実をしっかりと認識して、そこから再出発を図る。生まれ変わって新たな課題や目標を設定する。そうすれば自分で自分を否定しなくなる。そのエネルギーを新しい自分に生まれ変わるために使うことができる。生きがいややりがいが生まれてくる。事実本位の生き方はしだいに好循環が生まれてくるのです。自分に「かくあるべし」を押し付けるのではなく、現状を正しく認識して、地に足を着いて再出発を図るのは、その後の生き方に雲泥の違いをもたらすのです。

2022.07.01

コメント(0)

全38件 (38件中 1-38件目)

1

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- 心の病

- 深淵なる聖堂 (Remastered)

- (2025-10-18 14:20:02)

-