2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年02月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

ラグビーやるか♪

みなさん、おはようございます(娘のインターネット学習について、色々と情報をいただき、ありがとうございました)先日の日曜日、ヒデキ(小3)は久しぶりにラグビーに行って来ました。「久しぶり」…そう、以前の日記に「ラグビーを始める」と書いたものの、実はそれ以来ヒデキは行っていなかったのです。日曜日は私の仕事があったり、出かける用事が出来てしまったり、気管支炎で調子が悪かったり…でも、ヒデキの本当の理由は、以下の3つ。・走るのが大変・ラグビーのルールがわからない・知らない人がいっぱいで、馴染めない特に「走るのが大変」というのは、ヒデキにとっては最も大きな問題のようでした。「だって、あんなにいっぱい走らなきゃいけないんだよ~」ラグビーの練習時間は朝の9:00~12:00の3時間。うち2時間は走っている、という印象なのですが、特に最初の30分のメニューはひたすら走りこみメニュー、”ほとんど陸上部”です。ヒデキは短距離走は得意だけど、何といっても”どすこい体型”なので、長距離走は大ッキライ本人曰く、「パスとかキックとかさぁ~、ボールを使っての練習だけだといいんだけど…」(そんなの、あり得ないでしょ~?”走り”が基本なんだから)ところが…先日、ヒデキの授業参観でヒデキのクラスメイトN君のお母さんNさんに会ったとき、「ひなたさ~~ん、ヒデキ君どうしてラグビーに来ないのぉ?うちの主人(ラグビークラブ3年生のコーチ)がね、ヒデキ君は即戦力だから、って、ポジションも考えて待ってるのよラグビーに来ている3年生は足の速い子が揃っている(ほとんどが運動会のリレーの選手)けど、イマイチ力が弱くて…ヒデキ君みたいな足の速いデブ、力も強い子って貴重なんだ、って言い続けてるわよ~~」「あ、ありがとうございます」帰宅してから、それをヒデキに伝えた私。「…だってよ、ヒデキ。もうポジションがあるんだって。ありがたいねヒデキ、走るのがキツイのはわかるけど、ママはどんなスポーツをするにも”持久力”ってものすごく大事だと思うよ。ヒデキが柔道で金メダルをとりたい!って夢を持って頑張っているから、その夢が叶うようにちゃんと道ができていくんだね。こんなに何度もヒデキを誘ってくれるなんて、きっとこれは天の神様とじいじ(私の亡き父。大学時代はラグビー選手)がくれたチャンスなんだよ」半分はヒデキを丸めこむのに必死、残りの半分は本気でそう思っていました(笑)。「…………じゃあさ~、ママも一緒に走ってくれる?」「えっそ、そ、それは…」確かに体験に行ったとき、最初の30分の走りこみはお父さんコーチたちはもちろん、お母さんたちも何人かジャージ姿で一緒に走っていました。(なんでママまで走らなきゃいけないんだよ~!?…まぁ、最近ボクシングもあまり行けないからね。よしっ♪いっちょ頑張ってみるか!)「わかったよ。ママも一緒に走るから」…そんなこんなで、ヒデキは文字通り「重い腰」をあげ、ラグビーの練習に行くことになったのでした。東海大に着いてからも、ヒデキはみんなの中に入ろうとせず、ヒデキを待ってくれている、というNコーチを探しています。その日に限ってなかなか姿が見えないNコーチ。(まさか、今日はお休み?)「Nコーチが来なかったら、オレ帰るから」いつでも帰れるように、上着を着たままベンチに座り込むヒデキ。と、そのとき…「おっ!ヒデキ来たか~?おはよう」Nコーチの登場です。ほっとした表情でNコーチと一緒に中に入っていくヒデキ。覚悟を決めて、ついて行くジャージ姿の私(笑)。それから30分、私も約束どおり一緒に走りました。はい、ヨレヨレになりました!(爆)ヒデキもオバサンの私が頑張っているので、仕方なく頑張りました(笑)。そして、ヒデキの大好きなボールを持っての練習です。パス、キック、タックル練習のあと、ゲームのようなボール取り競争もしました。私から見るとそれも「走るトレーニング」のようですが、ゲームになったとたん「勝ちたい」一心で、苦にならない様子のヒデキ。同じ小学校の3年生が全部で6人に増えていたこともあり、ヒデキはまるで学校にいるときのように楽しそうです。最後の2年生との練習試合では、「ルールがわかんないから、いいよ」と私には言っていたのに、「ヒデキ、入ってよ~!」と、みんなに言われたとたん、嬉しそうに中へ…。(なんだ、やる気じゃん。笑)Nコーチがヒデキに選んでくれたポジションは、最前列でスクラムを作る3人の真ん中。私もラグビーのルールはまだよくわからないのですが、たしかフォワードはガッシリした体型の人ですよね?(ラグビーはそれぞれの体型や特徴を活かせるポジションがあるから、いろんなタイプの人たちが一緒に楽しめるスポーツのようです)ヒデキはスクラムを組む意味などが理解できていないので、戸惑っているようでしたが、3年生の勝利にホッとした様子でした。最後にNコーチから「今日の午後、ラグビーの試合がテレビであります。ぜひ見てください」と案内があったので、午後からはヒデキと一緒に家で東芝VSトヨタ戦を観戦。2人が真剣に見ている横で、娘のサキ(小6)は、「ギャハハハ♪あの人、ヘルメットみたいなのかぶってるけど、すき間からツンツン髪の毛が飛び出してる~!漫画みたい~~!おもしろ~~い!ウケるぅ~~!」と大爆笑。次には一人がタックルしたところへどんどん人が群がっていく様子を見て、「うわっ!大阪のオバちゃんのバーゲンセールだ☆」…いつでもマイペースの娘です(^^;私が試合を見ていて思ったことは…「ヒデキ、ラグビーって、走りっぱなしだね~」走る練習が多いのも納得です。(これで少しお腹が引っ込むといいな♪)仲間とも打ち解けられそうだし、ルールについてもコーチから、「やりながら、少しずつ覚えていけるから心配いらないよ」と言ってもらい、走るのも、「自分のペースでいいから。だんだん慣れてくるものだから、慌てなくていいよ」と言われ、やる気が出てきた様子のヒデキ。「ママ、オレ少し頑張ってラグビー続けてみるよ♪なんか楽しくなってきた」「そう?うん。ママも日曜日は仕事のこともあるけど、お休みのときには一緒に行って走るからね」もうすぐ4年生のヒデキ。夢は「オリンピックの柔道で金メダル」と言っていますが、習っているテニスも大好きです。とにかくスポーツが大好きなヒデキには、個人競技もチームプレーも、興味のあるものにはどんどん挑戦して、いろんな経験を通して、心も身体も強く、たくましく育って欲しいと願っています♪ひなたまさみ

2007年02月28日

コメント(22)

-

南アフリカホームステイ

みなさん、おはようございます先週の話ですが、私、虫の幼虫を食べて来ました渋谷にあるヒッポファミリークラブのオフィスで、南アフリカホームステイの報告会があったのです。上記の虫というのは、マッションジャー。この幼虫は栄養価があり、現地では”ご馳走”なのだとか。参加した人たちのお土産、食べないわけにはいきませんね~。ゲテモノ食いは趣味ではない私ですが、これぞ南アフリカに触れるチャンス!と、意を決してガジッ!ううっ…漢方薬のような匂いが口の中に広がりました。なるほど、身体に良さそうです去年、都内のメンバーの人が一泊二日で受け入れをした、南ア人の女性シルベスタさん。「いつか、リンポポに来てくださいね」「うん。きっと行くよ」…そんな小さな一つの約束から、今回ついに「南アフリカでホームステイ」という初のプログラムが生まれたのでした。場所は南アフリカ、ヨハネスブルクからバスで北へ6時間のリンポポ州。・跪いて(相手がとても偉い人だとほとんど地べたに突っ伏して)の「ア~」という正式な挨拶は、ライオンを真似して生まれたものだとか。紙幣に印刷されているのも、歴史に残っている人物ではなく、動物。一番高価な紙幣には、やっぱりライオンが印刷されている。・オーブンもステレオも、冷蔵庫も、電化製品はぜ~んぶ揃っているのに、電気は通っていない家。・家の電話が、なぜか押し入れの中にしまわれていて、使うときだけ線をつないでいる不思議。・家の中に時計はいくつもあるけど、どれも時間がバラバラ、の謎。・急いでいる人がいない。ゆ~ったり、の~んびり歩いている人たち。スーパーで走ったとたん、捕まったヒッポのメンバー。・病院で祈祷が始まったり、教会では4時間に及ぶ「ハレルヤ!」の合唱。・訪れた学校で、日本人を珍しがって、砂煙をあげながら押し寄せてくる子どもたち。・まるで宇宙と直接交信しているような民族舞踊。・ついに出たぁ~!夕食に幼虫の塩茹で。恐る恐る口にすると、反応を見つめている家族。思わず「ディーファー(美味しい)!と親指を出すと、次の日にはてんこ盛り!(汗)(各家庭によって体験は異なっているようですが…)これまでいくつもの国でホームステイをしてきたヒッポのメンバーたちにとっても、さすがに今回の南アフリカホームステイは衝撃的な体験だったようです。子どもも大人も夢中になって一緒に遊ぶ。でも、子どもたちは大人たちを尊敬していて、決して出しゃばることはない。水や電気など、日本には当たり前にあるものがないかと思うと、空には満天の星が輝き、日本にはないものが当たり前に溢れている。「いくつのことばが話せますか?」という質問に、「どんなことばでも」という答えが返ってきたとおり、ヒッポの人たちの日本語をどんどん吸収していくアフリカの人たち。(人と生きる、ということを知っている)物が溢れ、スピード化した時代の中で、ともすると”真の豊かさって何だろう?”なんて考えるゆとりすら持てない私たち。朝日とともに起き出して、時計に縛られることなく、大自然の中で人間らしく生きている人々。たとえ物は溢れていなくても、心はいつも満たされている心地よさ。「”綺麗”は、ベンダ語で”タカラ(=宝みたいですね♪)。”美味しい”は”ディーファー”。(何でも美味しく食べる、と心に決めて行き)”不味い”は使わなかったから覚えてませ~ん!」「生きることにまっすぐな人たちに出会ってきました」と報告する人たちも、何だかとても人間らしく見えて…それで私も、思わずその中に入ってみたくなっちゃって…幼虫をガジッ!になったのでした(笑)。南アフリカとのホームステイプログラム。私もいつか家族で行ってみたいな♪って思いました。ひなたまさみ追伸:ヒッポファミリークラブの公式HPに、ひっぽしんぶん編集部のブログが誕生しました。トップページ左側の「ひっぽしんぷん」をクリックしてください。私の仕事のひとつである”ひっぽしんぶん”(編集をしています)も読んでいただけるようになっています。このブログに、私もライターの一人として、ときどき投稿します♪(ニックネームは秘密☆)興味のある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

2007年02月27日

コメント(16)

-

インターネット学習

おはようございますいつもご訪問、コメントをありがとうございます♪娘のサキ(小6)は、この一週間とても情緒不安定でした。いよいよ中学の入学が迫ってきたからです。先週の日曜日に制服を買いに行く約束をしたことで、「中学へ行く」ということが彼女の中でようやく「現実のこと」として捉えられるようになったのでしょう。「ママ、怖いよー!何もかもが不安だよー」サキがあまりに号泣するので、結局、制服は買えませんでした。この一週間、サキは学校の話題が出るたびに泣いていました。「サキ、どんなことが心配なの?」「朝、ちゃんと起きて学校へ行けるか?とか、授業中に先生にあてられたら?とか、勉強が全然わからなかったら?とか、みんなはサキを見て何て言うかな?とか…」「そっか~。そうだよね。いろいろ考えちゃうと怖くなっちゃうよね」「やっぱり(中学へ)行けないかもしれない。でもねママ、サキは(同じ小学校の)みんなのことが嫌いなわけじゃないんだよ~」「うんうん、わかるよ。サキはいつもそう言ってるもんね」(ふぅ~っ。約一年半、小学校へ行っていなかったサキ。やっぱり、いきなり普通の中学へ通うというのは、大変すぎるんじゃないかな?)現在娘が通っている適応指導教室の先生に相談したところ、「やっぱりサキちゃんは、H中学の相談指導学級へ進む方が負担が少ないのでは?」という答えでした。”相談指導学級”というのは、市内の中学の中で1校だけに設置されている軽度発達障害児などを対象とした学級。学習プログラムや登校時間などが、それぞれのペースに合わせて組んでいただけるらしく、今通っている”いずみ”(適応指導教室)との併用(例えば朝は中学、午後からは”いずみ”など)も可能だということ。私も、そちらの方がサキ自身が楽に通えるような気がしました。でも、サキはやっぱり「そこへは行かない」と言います。「学区内の中学へ行きたい」のだそうです。(そんなに不安なのに、どうして?)「サキはね、(同じ小学校だった)みんなと一緒がいいんだよ」目に涙を浮かべながらも、そこだけはキッパリと言い切る娘。「よしっ、わかったよ♪じゃ、その中学の制服を買おう!それから、一番心配な勉強は、ママと一緒にやろう!(これでも私、結婚するまでは学習塾の先生でした。子どもに勉強を教えるのは好きなんです♪)まだ時間はあるから。焦らないで、一つずつ心配を解決していこう!」「あのね、サキは(字を書くのが苦手だから)鉛筆を持って勉強するのは嫌い。でも大好きなパソコンでやるんだったら、できるような気がするんだよ。ママ、パソコンを使って勉強できないの?」(そっかそういえば”インターネット学習”っていうのがあったよね?)私は早速、検索をしてインターネットの通信学習のプログラムを見つけました。「サキ、こっちに来て見てごらん♪」ところがサキは、小さい字がぎっしりだと読めなくなります。(正しくは、”読む気がなくなる”のです)イラストなどが入っていて、文字が大きめのものじゃないとダメなのです。小学生のプログラムならともかく、中学生ともなるとなかなかそういうものはありませんね。ひとつだけ、サキは「可愛くない」と言うキャラクターが入った、ちょっと楽しそうなページが見つかりました。小1まで、どこに戻ってやっても良いようなので、安心した様子です。そこで”3日間の体験学習”に申し込みをしました。「サキ、ちょっと1年生の算数あたりから試してみたら?」案の定、とても楽しくクリアして、コインをゲットすることができました。「ママ、こういう”おまけ”つきっていうのが、嬉しいね」ようやく笑顔になったサキが次にやりたがったのは…英語!!!「英語って、まだ何も(やってないじゃん?)…」「サキ、英語をやりたい!」あまりにやりたがるので、私がそばで教えることに。昨日は最初の単語学習のページをやってみました。「私は、私が」って、これは「アイ」だよ。わかった!サキが入力したのは「i」「あなたは、あなたが」は「ユー」サキは得意顔で「u」と入れます。聞こえたままをローマ字入力しているようです。これは、多くの子たちが最初によくやりますよね。「彼は、彼が」は「ヒー」だね。サキが打ったのは「hi-」(あはは♪ご丁寧に伸ばす記号までつけてる!笑)一番爆笑したのは、「私たちは、私たちが」は「ウィー」だよ。と言ったとたん、パッと瞳を輝かせ、「ママ、これはわかる!」と、得意顔で「wii」と入れたのでした。「おお~っ、最新のゲームだ!ちゃんと覚えてるじゃん♪さすがはサキだね。これはこれで、大当たりだよ☆でも”私たちは”っていう意味の”ウィー”には、別の単語があるんだよ」国名のところでは、「日本はジャパン」と言うと、「お~っ、オリンピックみたいだね☆」「アメリカ合衆国はアメリカ」「そのまんまじゃん。笑」と言いながら、どちらも正しく入力していきました。(こういうコメントが、サキらしくて楽しい♪)「へぇ~っ、たいしたもんだね。ママが中1のときには、学校で習うまでこういう単語は何一つ知らなかったよ」更に、「姉(妹)って?わかんない」と言うサキに、「え?いつもヒッポの自己紹介で、ヒデキ(小3)が言ってるじゃん。My family members are my dad, my mom, my older…」「シスター…あ、わかった!シスターでしょ?」ヒッポでは読み書き学習はまったくしていないし、サキもヒデキも一言一句を理解して言っているわけではないようですが、こうして耳から繰り返し聞こえてくる音は、塊で入っているようです。「すごいじゃん♪そう、シスターはね、sisterって書くんだよ」午後から私が仕事へ出かけている間、サキは低学年からの社会や理科の勉強もして、私が帰宅したときには、コインが13枚になっていました。サキが勉強に意欲を見せたのは、本当に1年ぶりです。インターネット学習サキが「これならできる!」と思える方法と出会えて、少しホッとしている私です。そこで、みなさんにお願いです。どなたか、中学生のインターネット学習で、可愛いイラストが入っていて、文字が大きめのものをご存知ないでしょうか?もしもご存知の方がいらっしゃったら、教えてくださると嬉しいです☆どうぞよろしくお願いいたします♪今日サキは、午後から小学校のお友だちSちゃんと会う約束をしています。昨夜、Sちゃんと一緒に食べるクッキーを一人で焼いていました。サキが学校へ行けない間も、定期的に電話やメールで連絡をくれるお友だち(3~4名)がいてくれること、本当にありがたいと思います。(みんな、本当にありがとう)(サキ、楽しんでおいで♪Sちゃんと、毎日一緒に中学へ通えるようになるといいね☆)サキは、「3歩進んで2歩下がる」の繰り返しです。でも、それでいいじゃん♪と、私は思います。だってほら、ちゃんと1歩ずつ進んでいるもんね2歩下がるたびに流す涙も、また次の1歩を踏み出すための心の力になっているような気がします。散歩をしていると、どこからか風が沈丁花の香りを運んできます。春はもうすぐそこまで来ているようです。みなさん、どうぞ素敵な週末をひなたまさみ

2007年02月24日

コメント(26)

-

学級懇談会で…

みなさん、おはようございます昨夜は更新できなくてごめんなさいさて、昨日の続きの「学級懇談会」の報告です。息子ヒデキ(小3)のクラスは学級崩壊から担任交代というプロセスがあり、それまでのお母さん先生からピカピカの新卒お兄さん先生になってようやくクラスの中が落ち着いてきたところ。(とっても素敵な先生です☆)これまで懇談会への保護者の出席が多かったので、今回も私は残って参加したのですが、意外と残っている保護者は少なかったです。(10名程度)まずは先生から、最近のクラスの様子や今後の予定、来年度の行事などの説明があり、(先生のお話を聞いて終わるのかな?)と思っていたところ、いきなり保護者が一人ずつ発言することになりました。「この一年でお子さんができるようになったことは何ですか?」という先生からの質問に対し、なんと一人1つずつ順番に答えることになったのです!(えっ!?ヒデキができるようになったこと?)私は慌てて頭の中で考えてみます。・玄関の靴を揃えるようになった。・柔道のキャンプで一人でお泊りをしてきた。・月や星の美しさを感じるようになった。・動物や赤ちゃんに対する愛情が生まれた。・高学年の子たちとドッジボールで対決する勇気ができて、学年を越えてのお友だちが増えた。・近所のお店のことから政治のことまで、興味がグングン広がった。・大きな夢を持てた。(柔道でオリンピックに行き、金メダルを取る)・一人で(お友だちと)電車に乗ってテニスに通えるようになった。・勉強(テスト前や宿題だけですが)にも真剣に取り組むようになった。…少し考えただけで、次から次へと頭に浮かんできてしまい、とてもじゃないけど1つになんてまとまりません。(みんなはどんなことを話すのかな?)他の保護者の人たちの話を聞いてみると、「うちの娘は料理ができるようになりました」(すっごーい!ヒデキも”食べる量”だけは自慢できるんだけどなぁ…)「うちの息子はかなり長い物語の本を読めるようになって、図書カードの数が学年で一番になりました」(へ?図書カードなんてあったの?ちょっとヒデキ、たまには借りてきてよ~!笑)「パソコンが使えるようになりました」(おおっ☆そっか、うちは私と娘で占領しちゃってるからね~)中には、「できるようになったことをいくら考えても思い浮かばなくて…できなくなったことならいくつもあるんですが…例えばカバンの中にプリントをグシャグシャに詰め込んで帰ってくる、とか…」なんて言い出すお母さんまで…。(あはは♪わかる、わかる。そりゃ、うちも確かにそうだわ!)さんざん迷った挙句、私はこんな話をしました。「スポーツが大好きなうちの息子は、ドッジボール大会などではいつでもリーダーになりたがるタイプです。でも、あるとき家に帰ってきて、”今度のポートボール大会、オレがリーダーじゃないから”と、言ったことがありました。”珍しいね。リーダーやりたくなかったの?”と尋ねると、”やりたかったんだけど、チームの名前にピッタリのあだ名の子がいて、みんながその子がいいって言ったの”と言うのです。そういうとき、息子が簡単に譲らないのを知っていた私が、”へぇ?ヒデキもそれで良かったの?”と聞いてみたら、”だって、みんなが盛り上がっているのに、そこでオレが!オレが!って言うのも…アレじゃん?いいんだよ。それより「みんなで楽しくやる」っていう方が大事だからさっ”という答えが返ってきて、本当にビックリしました。ほんの短い会話でしたが、その場の空気を読む、っていうか、周りの人たちの気持ちを感じながら、ときには自分を抑えることができるようになった、というのは、これまでの息子からするとすいぶん成長したんだなぁ~っていう気がしました。」最後に先生が、その話を受けてか、「確かにさきほどのお話もあったように、周囲の人たちにも気を配りながら行動が取れる”協調性”が育ち始めている子どもたちがいます」というお話をしてくださったのですが、(専門用語になると”協調性”になるのか~!?)と、ちょっとピックリした私。”協調性”なんて、そんな立派なものだという意識はしていなかったのです。しかも、そのヒデキのことばを聞いたとき、実は私、100%嬉しかったわけじゃないんです。確かに「和」を尊ぶ日本人としては、みんなと歩調を合わせたり、ときには我慢することも必要でしょう。この日本の社会で生きていくためには、特に大切なことなのかもしれません。でもね、うまく言えないんですけど、親としてはちょっぴり”寂しい”ような複雑な想いだったのも、ほんとのことなんですいつも「リーダーになりたい!」って、「オレがやりたい!」って必死だったヒデキだったから、(なんだかヒデキらしくないなぁ~)っていう気がしちゃったんですね。でも、後日その大会に行ってみて、実際にヒデキが試合をしている姿を見たときに気づいたのです。ヒデキは本当にリーダーの子と一緒にチーム全体を盛り上げながら、とっても真剣に、そしてピカピカの顔で戦っていました。「オレがやりたい!」と溢れるエネルギーは、そのままポートボールの試合で発揮されていたのです。決してヒデキのエネルギー自体が萎んだわけじゃなく、そのエネルギーを使うべきところがわかるようになった、ということだったんですね。(なんだ、やっぱりヒデキはヒデキじゃん♪)そのとき初めて、これもヒデキの”小さなひとつの卒業(=成長)”だったんだと納得した私でした。主体性とか協調性とか、文字にすると難しくなってしまうような気がしますが、私は、主体性というのは「自分らしく、のびのびと」協調性というのは「相手を思いやる、あたたかい気持ち」だと解釈しています。どちらも大切ですねこれからもヒデキらしく、すくすくと成長していってねみなさんのお子さんは、この一年でどんなことができるようになりましたか?よかったらコメントくださいね♪ひなたまさみ

2007年02月23日

コメント(16)

-

授業参観でソフトバレー

おはようございますいつもありがとうございます。なかなかみなさんのところへお邪魔できない日が続いています。ごめんなさい昨日は娘のサキ(小6)が頭痛でお休み。私は午前中、渋谷でミーティング、午後ヒデキ(小3)の授業参観と学級懇談会、夜は隣町でのヒッポファミリークラブ講演会のお手伝い、合い間に2回のプリン(ポメラニアン犬)の散歩と食事の支度で、時計とにらめっこの一日でした。夜23時頃寝て、朝4時頃起床。ようやくこのリズムに落ち着いてきたところです。それでは、昨日のヒデキの授業参観について書きますね。昨日の授業参観は、珍しく”体育”でした。”親も一緒に参加できるソフトバレー”ということで、スポーツ大好きなヒデキには、「絶対に来てよ!」と、念押しをされていました。「バレーなら任せておいて♪ママはずっとバレー部だったんだから」私は張り切って、シャツにジーンズという軽装、スリッパじゃなく体育館シューズを持参して学校へ…。クラス全体が6チームに分かれていて(1チーム約6名)、チーム対抗で対戦します。保護者は自分の子どものチームに入るのですが、欠席の保護者もいるし、見学の保護者もいるので、チームの人数はバラバラです。ところでみなさんは”ソフトバレー”ってご存知ですか?私は初めてやりました。ボールがビーチボールくらい?大きくて、しかもふわふわと柔らかく、軽いのです。バレーボールのネットの代わりにゴム跳びのようにゴムが張られ、基本はバレーボール。でも、ワンバウンドしてから返しても良いし、何回で返してもOK。一人で何度も続けて打つ子もいます。さあ!いよいよゲーム開始です。ヒデキのチームには、お母さんたちが私を含め3~4人入りました。お母さんたちはみんな後ろの方に控えめに立ち、「なんだかよくわからないね。ま、ボールが飛んできたら軽く返せばいいよね~」と、おしゃべりしたりしていました。ところがボールは突然やってくるのです!「わっ」慌てて思いっきり打ち返したところ、うそっ!?「アウトーーー!」柔らかくて軽いボールは、バレーボールの感覚で打つと、いきなりホームラン♪「おーーーいーーー!?ふざけんなよ」真剣勝負真っ最中のヒデキは、他の人のミスには寛容なのに、私のミスは許しません。「ご、ごめん。ふざけてないんだよ…(難しいんだってば)」その後も数回そんなミスが続き、ついにチームは惨敗ヒデキはもう、カンカンです「ママはさ~、ふざけすぎなんだよ!」「ふざけてないんだってば」「ママ、バレー部だったとか言って、全然よえ~(弱い)じゃん」(痛っ!そ、それを言っちゃ~おしまいでしょーが…)ついに逆ギレの私。「なに~?ちょっと!さっきから黙って聞いてれば…いい加減にしなよ!バレーボールと全然違うから、余計に難しいんだよ!」いつの間にかそのソフトバレーのボールでドッジボール対決(場外乱闘)の2人。やがて周りの視線とクスクス笑う声に気づき、「あは…はははは」とりあえず笑ってごまかす私の元に、ひとりの女子がかけよってきて、「まあまあオバサン、ヒデキ君はああ言ってるけど、気にしなくていいですよ。オバサンもなかなかいい感じで頑張っていましたから」「え?あ、そ、そう?ごめんね~、オバサン下手クソで…。ありがとね」(って、なんでこの子に慰められてるんだ?)しかし女の子というのは、しっかりしていますね~(笑)(さっ、名誉挽回ね♪)性懲りもなく次の試合でもコートに入ると、「え?まだやるの?」チラリと睨むヒデキ。「当たり前でしょ!これに参加するために必死で帰ってきたんだから」「真面目にやってね」「うるさいっ!ママはいつだって真面目なんだよ」すっかり本気モードの私。いつしかコートの真ん中あたりまでしゃしゃり出て、「はい!はい!はい!」と声を張り上げます。そしてついに私の拾ったボールをヒデキがアタックする、という連係プレーが大成功「イェ~~イ」これですっかり仲直りの2人。ヒデキの単純な性格はやっぱり私譲りだったようです(^^;ポイントゲッターのヒデキは、私には厳しいけれど、決して自分一人で仕切るような印象ではなく、サーブもチームのみんなに譲りながら”みんなで楽しむ”ゲームを心がけているようでした。(ヒデキも成長したじゃない?)その試合は見事に勝利!最後に終わりのあいさつです。日直の子たちが前に立ち、「これで~5時間目の授業を~~終わっちゃいます」(へ?今なんて言った?)「(全員で)終わっちゃいま~~っす!!!」(あはは♪なんじゃそりゃ!?)あ、ちなみに始まりのあいさつは、「これから○時間目の授業が始まっちゃいます」だそうです(笑)。体育館を出るときに、何人かのお母さんたちに、「まさかひなたさんがあんなに燃えるなんて思わなかったわ~」「ひなたさんとヒデキ君を見ているのが面白かったわよ」「仲良し親子なんだね」などと、声をかけられてしまいました。恥ずかしい!ちょっと大人げなかったですね~。でも、楽しかったなしまった!懇談会の報告をする時間がなくなってしまいましたできれば今夜、再度更新したいと思っています♪それではみなさん、素敵な一日を☆ひなたまさみ

2007年02月22日

コメント(22)

-

『おねえちゃん』の朗読

昨日は、ヒデキ(小3)を連れて、大和に住むヒッポファミリークラブの仲間Kちゃんの家へ行きました。『おねえちゃん』(ひなたまさみ・文芸社)の朗読CDの録音のためです。Kちゃんの娘さんであるMさんは、CM選曲のお仕事をされているプロ。Mさんのご主人は音響のプロ。この方たちのご協力により、『おねえちゃん』の韓国語版CDが完成したのですが、今回は日本語CDの制作にご協力をいただけるとのこと。(貴重なお休みの日曜日だというのに、今回も完全なボランティアです。ありがとうございます)このCDの完成によって、目の不自由な方たち(図書館に寄贈します)や日本語を学んでいる外国人の方たちにも、この童話を耳から楽しんでいただくことができます。Kちゃんの家へ到着すると、さっそく機材の準備が始まりました。ダイニングテーブルの上は、あっという間にこんな感じになりました。そして、マイクがセットされ、まるでラジオスタジオ(入ったことはありませんが)みたいな状態の中、録音の開始です。ちょっと、シンガーソングライターのような気分です。いえいえ、そんな余裕はまったくなく、ひたすら緊張していました。韓国語版では、役によって人が変わっていましたが、今回はすべて私一人の朗読。性能の良いマイクは、ほんの少しの音も拾ってしまうと聞いた私は…息を吸うことがうまくできず、ページが変わるたびに…ハァ、ハァ、ハァ!!!(呼吸困難です)中でも困ったのは、童謡をワンフレーズ歌う場面。いきなりシラフでアカペラで歌うなんて…平井堅じゃあるまいし…(^^;でも、仕方がないので、思い切って歌いました♪ようやく終了です。ふぅ~~っ!そばでじっとしていなくちゃいけなかったヒデキは、終了とともに駆け寄ってくると、マイクに口を近づけて「ワッ!!!」(やりたくて仕方なかったんでしょうね~。笑)急遽、童謡のワンフレーズをヒデキと一緒に歌っちゃいました。2人とも普通に歌っているはずなのに、なぜかハモっている私たち。この歌も”おまけ”で収録される予定です(えっ?いらない?笑)。これからMさんに曲をつけていただきます。おかげさまで、とても良い記念になります完成したらまたみなさんにもお知らせしますね。午後からはKちゃんの家でそのまま第8回「オンニ(お姉ちゃん)の会」が開かれました。ヒッポの仲間たちが『おねえちゃん』の本を持って集まり、韓国語CDを聞きながら、みんなで聞こえたことばや表現をどんどん口にする会です。平日の会にはお母さんたちの参加が中心のようですが、昨日は日曜日ということもあって、社会人やお父さんたちの参加も目立っていて、とても楽しい時間でした。Kちゃんをはじめ、多くのみなさんに『おねえちゃん』を応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです☆ありがとうございますひなたまさみ

2007年02月19日

コメント(20)

-

賢治の愛、リリーの愛

おはようございます今日は仕事に行く前に、昨日のバレンタインデーに、サキ(小6)とヒデキ(小3)に読み聞かせをした絵本を紹介します。お姉ちゃんのサキに読んだ本は、●『銀河鉄道の夜』(講談社) 宮沢賢治・原作 藤城清治・影絵、文宮沢賢治の作品はとてもスケールが大きく(自然観、宇宙観)、宗教色も強いので、子ども時代の私にはさっぱり理解できませんでした。娘のサキは、好きなんです。自分から手を伸ばすことはないけれど、作品を読んであげるとじっと耳を傾けています。ただ文章は少し難解なので、絵本の方が入りやすいようです。『銀河鉄道の夜』は、有名な作品ですから、絵本もたくさん出ています。私が選んだ一冊は、美しい影絵のもの。見開きの大きさはA3の紙よりひとまわり大きいので、かなり大きい絵本です。幻想的な影絵は、ストーリーにとてもよく合っていて、子どもでもすんなり賢治の世界へ入っていくことができます。サキの一番好きな影絵はこれ。他にもこんなページがあります。絵も素晴らしいのですが、やはり賢治の世界、文章の力はすごいですね。時代を越えて、人々の心を揺さぶり続ける作品。最初のうちは面倒臭そうに聴いていたサキも、いつしか身を乗り出しています。犠牲愛。つい最近、一人の警察官の方が人を助けようとして亡くなられたニュースが私の頭をよぎります。難しいテーマだと思いますが、サキには心に強く響いたものがあったようです。最後のページには、宮沢賢治氏直筆の文字で、「世界がぜんたい 幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない 賢治」と、書かれていました。娘は、「いつまでも心に残るお話だね」と、言いました。そして、息子ヒデキに読んであげた本は、●『おでんくん2』(愛ってなんですかの巻)小学館 リリー・フランキー作最近ヒデキが大好きなおでんくんシリーズ。テレビアニメにもなっていますね。(毎週金曜日18:20~19:00NHK教育テレビ「天才ビットくん」アニメコーナー)以下、ネタバレあり。主人公は餅きんちゃくのおでんくん。こんにゃくん、たまごちゃん、だいこん先生、ちくわぶーなど、楽しいおでんの具たちがおでんくんの仲間。おでん屋さんにやってくる人間たちの身体の中に入っていっては、冒険したり、問題を解決したり…その展開はまるで『アンパンマン』のようでもあり、人情味あふれるほのぼのしたストーリーは『ちびまる子ちゃん』のようでもあります。この第2巻では、愛ってなんだろう?というテーマでストーリーが展開していきます。最初は必ずこんなことばで始まります。「みんな、なんでも知ってるつもりでもほんとは知らないことが たくさんあるんだよ」おでんくんは、離れ離れになっているお母さんといつか一緒に暮らせることが夢で、毎回最後にはお母さんに宛てて手紙を書く場面があります。「おかあさん、きょうは愛についておそわりました。でも、ぼくはまだ、わからない。・・・・・・・・・・・・愛って なんですか?しあわせって なんですか?いろんなことは かわってゆくのかな?かわらないことは ないのかな?・・・・・・・・・・・・でも、ぼくは思うよ。ぼくは、おかあさんのことをずっと、ずっと好き。それは、ぜったい、かわらなく、ずっと大好きです。ずっと大切だよ。おかあさんと いっしょにくらせたら、ぼくはしあわせ。それは、 わかるんだ」油断して読んでいると、泣かされる絵本です(^^;やっぱりこれは、他の誰のものでもない、『東京タワー』のリリーさんの作品です。お母さん想いの優しい子ども。ここでも親子のあったかい愛情が溢れていますヒデキはこの巻が特に大好きで、何度も「読んで」とせがみます。サキは、彼のイラストにとても興味を持っていて、何で色をつけているのか、とか、キャラクターのデザインについて細かいチェックをしています(笑)。宮沢賢治の愛。リリー・フランキーの愛。バレンタインデー。私は子どもたちに2人の作家が描いたそれぞれの愛の絵本を読みました。ひとくちに「愛」と言っても、いろんな愛がありますね。ひなたまさみ

2007年02月15日

コメント(10)

-

バレンタインデー☆

「ヒデキ、今年のバレンタインはチョコレートもらえるかなぁ~?」(ちょっとサキ!そ、それはヒデキに言っちゃダメだってば~~)慌ててヒデキの顔を見ると、既にカタマッテいる様子。「ふんっ、そんなもん知らねぇ~し!」あちゃ~!お姉ちゃんったら…。”モテない男子ヒデキ”としては、憂鬱なバレンタインデー。ママはずっとヒデキの前でバレンタインの話はしないように気をつけていたのになぁ~。慌ててフォローに回る私。「あ、あのさヒデキ。学校へはお菓子なんて持って行っちゃいけないんだから…それにほら、まだ3年生だし…チョコレートなんて学校へ持って行く子はいないと思うよ」ところがそんな私の気持ちも知らず、ヒデキは「いや、そうでもないよ」と、あっさり否定。「えっ!?こっそり渡す子もいるの?」「いるよ。どーせ今年もイケメンのSとかがいっぱいもらうんだろ」(完全にスネオ状態)「しかもオレ、チョコレートなんて大っ嫌いなんだしな!」(うそっ、いつもチョコレート食べまくってるじゃん。こりゃかなりの重症だぁ~!笑)ふぅ~っ。ヒデキ、こればっかりはママにもどうすることもできないよ。どうやら小学生のうちは、女子にモテる男の子というのは、スポーツの得意なイケメンか、頭の良いイケメンに決まっているらしい。惜しいっ!ヒデキはスポーツは得意なんだけど、”どすこい体型”で”イケメン”とはとても言えないよねぇ…(^^;「ヒデキ、黙ってあと10回我慢しな。あと10年もして、ヒデキが柔道の日本代表でオリンピックに行く頃になると、うちには日本全国のヒデキのファンからトラックでダンボールのチョコレートが山ほど届くようになるからさ」…母も必死です(笑)。モテナイ男子にとっては苦痛のバレンタインデー。お気の毒なヒデキだけど、9歳にして小さな?敗北感を味わうこともまた、ますますヒデキの男っぷりを上げてくれるはずだとママは信じているよさて、お姉ちゃんのサキ(小6)の方は大騒ぎです。本命の男の子はいないようですが、友だち同士で交換する”友チョコ”作りにものすごい気魄でした!リストを見ただけでも恐ろしいほど…今年のサキの準備は1ヵ月も前から。本屋さんへ行っては立ち読みを繰り返し、スケッチブックにイメージのイラストを描いて…こんなチョコや、こんなチョコや、こんなチョコ。それからアニメキャラクターの顔のこんなチョコも作りました♪なんだか今年のサキはすっかりクリエイターみたいです。サキの作るチョコレートの材料だけで6,500円もかかって焦りましたが、ちょうどそのスーパーのポイントが5,000円分たまっていたらしく、会計は何と1,500円!(ラッキー☆)今夜はヒデキに私からもチョコレートをプレゼントしてあげましょう。みなさんも、どうぞ素敵なバレンタインを☆PS:実は先週から、私の仕事がちょこっと増えました。まだ慣れない環境と、生活のリズムを調整中でなかなかPCを開けませんが、私は元気です。いつもご訪問ありがとうございます。レスも遅れていてごめんなさい。もうすこし落ち着いたら、またじっくりみなさんのところへお邪魔したいと思っています。ひなたまさみ

2007年02月14日

コメント(22)

-

教育長賞受賞

みなさん、おはようございます昨日、娘のサキ(小6)と、市内の文化会館へ行ってきました。秦野市教育委員会教育長賞の授賞式です。受け付けで渡されたパンフレットに、教育長賞の受賞者の氏名と功績の一覧がありました。今年は個人の部では44名、団体の部は4つの団体、総勢166名が受賞していました。文化・芸術部門の表彰が前半、スポーツ部門が後半でした。この賞は、それぞれのコンクールや大会で、県レベルでは1位関東地区レベルでは2位以内全国レベルでは3位以内の結果を収めた小・中学生が対象になっている、という説明がありましたが、あまりに大勢でビックリしました作文や絵画、音楽などのコンクールもいっぱいですが、スポーツでは、空手、陸上、ドッジボール、ダンス、それから”ソープボックスダービー”という初めて聞く種目での受賞者もいて、感心しながら見ていました。サキの名前は2番目に書かれていて、名前を呼ばれたのも2番目。会場全体が静まり返っていたので、さすがに緊張している様子でしたが、無事、教育長さんから賞状を受けることができました。最後に教育長さんが、こんなお話をしてくださいました。「私は、子どもの頃、みなさんが受けた賞などにはまったく縁のない子どもでした。特に人前で話すことが苦手だった私は、小4の頃、通信簿に”もっと明るく、自信を持って!”なんて書かれて、母親に”しっかりしなさい”と言われたものです。そんな私も、今ではこうしてみなさんの前でお話ができるわけですが、それはたくさんの経験を重ねてくる中で、少しずつ”自信”がついてきたからです。みなさんは今回の受賞で、”自信”をひとつ得ることができたと思います。こんなに若いうちに自信が持てるということは、昔の私から見ると羨ましいような気もします(笑)。どうぞその自信を胸に、ますます大きく羽ばたいてください。そしてもうひとつ。”感謝”の気持ちを忘れないでください。みなさんの周りには、みなさんを励まし、支え続けてくださる大切な家族や友だち、それから指導してくださる先生方がいると思います。”自分ひとりの力”では決してこのような結果には結びつかなかった、ということをここでもう一度思い出して、感謝の気持ちを忘れないでください」とても素敵なお話だと思いました。最後の記念撮影は、こんな感じでした。(サキは最前列の左から3番目)式のあと小学校へ行き、校長先生と担任の先生に報告をしました。「サキちゃん、すっかりお姉さんらしくなって…」担任の先生は涙を浮かべて迎えてくださり、校長先生も相変わらずの温かさで、「よぉ、サキ!なんだ、もう大人みたいになっちゃったなぁ~。おめでとう」他の先生方も、サキの成長と受賞を喜んでくださる様子を見ながら、私は改めて教育長さんのお話を思い出していました。「サキ、よかったね。サキの受賞を喜んでくれる人たちが、いっぱいいたね。ありがたいね」と、話しながら帰りました。賞状には、「表彰状あなたは第七回創作童話・絵本コンテスト2006創作童話部門において厚生労働大臣奨励賞を受賞され本市の名声を高めるとともに多くの児童に対し可能性と希望を与えてくれましたよってここにその栄誉をたたえさらに向上されることを期待し表彰します」と、書かれていました。去年いただいた賞状の分とあわせて2枚分のフレームも買ってきました。「黒と茶色のまだらの額縁は嫌い」というサキが選んだフレームは、柔らかい色の木のフレームでした。早速、2枚並べてリビングの壁に飾りました。この2枚の賞状が、なかなか自分に自信の持てないサキに”自信”と”感謝”の気持ちを与え続けてくれるといいな。来年度からの中学選びで、まさに今、迷っている最中の私たち親子。今通っている「適応指導教室」は、小学校の卒業と同時に卒業しなければなりません。サキが制服のある学校へ通いたくなったことをきっかけに、さまざまなことを考慮する中で、市内の公立中学への進学へ方向が定まってはきたものの、軽度発達障害児を対象とする「相談指導学級」のある中学は市内にひとつだけ。その中学へ進むのか、学区内の中学の障害児学級?普通学級?毎日登校はできるのか?もしもまた通えなくなった場合の受け皿は?…etc.親としての心配は尽きませんが、親身に相談に乗ってくださる先生と、サキと、じっくり話をしながら、最終的にはサキ本人の通いたい学校に決めるつもりです。どこに通うことになっても、サキがサキらしく、笑顔で健康で、毎日をイキイキと生きていてくれれば、それで十分だと私は思っています。ひなたまさみ

2007年02月09日

コメント(42)

-

前溝さんからの贈りもの

おはようございますみなさん、お元気ですか?我が家では、家族それぞれが大きな転換期を迎えています。怒涛のような毎日に、更新や訪問がなかなかできずにいますが、私は元気です♪毎朝、YouTubeで、大好きだった『愛は勝つ』(KAN)を聞いては気合を入れています。とりあえずノープロブレム!です沢木耕太郎さんの『王の闇』(文春文庫)を読みました。私が通う不二ボクシングジムの大先輩、元全日本チャンピオンの前溝隆男さんのストーリーが、中の『ガリヴァー漂流』に書かれている、と聞いたのです。前溝さんは、私の両親と同じ世代。(昭和12年生まれ)トンガ出身で、小さいころからスポーツ万能の少年でした。ボクシング専門かと思いきや、相撲、野球、ボウリング…とプロスポーツの世界を転々と漂流されていた、というのですから相当な逸材だったことが伺えます。そんな前溝さんの、意外なエピソードが綴られていました。実は典型的なジム・ファイター(ジムで練習しているときには素晴らしく、試合いなると力が出ない)だったとか。「わたしは顎が弱いだけでなく、気が弱いことでもずいぶん損をしたようです。パンチを出し、当てると、その瞬間、あっ御免、と思ってしまうのです。おまけに血に弱い。」「いちど試合をするのがいやだな、怖いなあと思ったことがありました。相手はタイのカラキットというボクサーで、この人がなんと十五戦十四KOだというのです。私はそんなのを聞くともう駄目なのです。「うわ」と思い、そんなのとやるのかとすくみあがってしまいました。おまけに、試合当日の朝、計量に行くと、素晴らしい体をしている。それでまた「うわ」と思って、家に帰って女房に言いました。”できるものなら、このままどこかへ逃げ出したい” おまけに意気消沈してリングに上がったら、その人がタイ製のトランクスをお土産にくれるではないですか。「うわ」と三度思って、これはもう駄目だと諦めました。十五戦十四KOでショックを受けて、計量でショックを受けて、それでお土産まで貰ったら、わたしのようなものは勝とうなんて金輪際思えっこないのです。」とても全日本チャンピオンボクサーのことばとは思えないような話ですが、私はなんだか嬉しくなったのです。前溝さんの、どこかお茶目で温かい人柄を感じられたからと、息子のヒデキ(小3)がまさにこのタイプの子だったからです。柔道が大好きで「オリンピックに行って、金メダルをとりたい」なんて言っているのに、怖くてまだ一度も試合に出たことのないヒデキ。早速ヒデキにその部分を読んであげると、ヒデキはとても親近感を覚えたようでした。「でもこの人、チャンピオンになったんでしょ?すっげーーーーー!!!」「うん。こういうチャンピオンもいるんだね。しかも!ママは、この人にジムでしごいてもらっちゃったんだもんね~」「なんだよ~、ママばっかりズルイよ!」最後の部分に「トンガには”モヘベ、カイベ、エヴァヘ、タラノアヘ”という言葉があるらしい。”寝て、食べて、散歩して、お喋りをするーーそれだけ”といった意味だという。この言葉から、それしかない、怠け者である、というニュアンスを除いていくと、それはどこかで彼の人生に対する肯定的な気分に通じていくように思われる。」という文章がありました。自然な生き方と険しいプロスポーツの道、一見両極にあるようなこの2つの道を見事に渡り歩いてこられた前溝さんは、本当に不思議な魅力のある方ですね。そして先日、そんな私のもとに…何と!?前溝さんから贈りものが届いたのでした!!!海外で生活をされている娘さんにお願いして送っていただいたというTシャツを2枚、前溝さんが届けてくださったというのです。「えっ?わ、私にですか~~!?本当に、いいんですか???」「ええ、”ひなたさんに渡してください”って、前溝さんニコニコされていましたよ」(種川トレーナー)ブログを書いたときには、まさか本人の目に触れるなんて、思ってもいませんでした。海外の娘さんからも書き込みをいただきました。改めて、インターネットのすごさを感じています。前溝さん、娘さん、本当にありがとうございましたいかにも外国製といった感じの、明るい柄のTシャツ。前溝さんにいただいたと思うと、それだけで元気が出ます。早速、ブログに載せようとヒデキを呼びました。「ちょっとヒデキ、モデルになってくれる?このTシャツ、着てみて。あ、ちょっと待って!やっぱりママが先に着てみるから」「やったーー!それ、オレの?」「違うよ~。ママの!何と!あの、前溝さんからの贈りものなんだよ~♪」「えええーーーーーっ!?なんだよ!ズルイぞぉおお!!!」と口を尖らせながらも、着たとたんにおどけたポーズをとるヒデキ。まず一枚。それからもう一枚。さらに、後ろ姿。大人サイズのTシャツなのに、確かに肩幅なんか、もうヒデキにピッタリのようですね。大きくなったね、ヒデキ。もうすぐママより背も高くなっていくんだね。前溝さんのパワーがいただけるなら、たまにはヒデキにも貸してあげるかな?(笑)今日は嬉しい贈りものの話でした。ひなたまさみ

2007年02月07日

コメント(17)

-

坂田明さんのお話&演奏

今日はとても遅い帰宅でした。職場で、先日子どもたちの病気のために参加できなかった坂田明さんの会のビデオを見てきました。坂田明さんは、(ジャズ)サックス奏者で、ミジンコの研究でも有名な方。ヒッポファミリークラブのシニアフェロウの一人として、先日、高校生、大学生たちに向けてお話をしてくださる会が開かれたのです。「もうすぐ62歳になる」と話されていた坂田さんは、ちょびヒゲのお爺ちゃまでしたが、2時間にわたるお話と演奏のパワーはド迫力で、帰ってきた今も頭がクラクラしています。忘れないうちに、感想などをまとめておきたいと思います。【はじめに】「音楽をやるのは人間だけです」よく小鳥のさえずりを聞いて「歌を歌っている」なんて言う人がいるけど、あれは人間が音楽をやるからそう解釈するだけで、実際に音楽をやるのは人間だけですよ。学校で音楽の方法は教えられるけど、音楽(恐らく”表現”の意味)は教えられない。これから私の話すことをメモなんて取らなくていい。私が話した中で、みなさんの心に残ったものだけが残っていく。それでいいんです。書くのなんかやめなさい、って言いたいですね。今日私は、この時間を一生懸命しゃべるだけですから。【幼少時代】私は瀬戸内海(広島県)の呉市で生まれ育ちました。(え~~っ!?私と一緒じゃない?)ド田舎の港町。漁師やヤクザがいっぱいいました。昔はね~、悪い人は一目で”悪い”ってわかったもんです。(うんうん。確かに呉にはヤクザがいっぱいいた!)今のヤクザはそこらのサラリーマンと変わらないスーツなんか着てるから、わかりにくいね(笑)。毎朝、井戸へ行って水を汲み、山から木の枝を集めたり、薪を作ったりしていました。親戚のおじさんのところは乳牛を飼っていたんだけど、オスの仔牛は要らないんだね。私が13歳のときに、オスの仔牛を私はそのおじさんからもらって飼うようになりました。それからはその牛のために豆腐屋へ行っては豆腐の汁をもらってきたり、山で草を取ってきたりして、牛の世話をするようになって…1年半経って立派な牛に成長したときに、家計のために売りに出すことになったんだね。オート三輪に牛を乗せるとき、その牛がでっかい目玉から涙を流してね…それがとても辛かった。みんな、牛や豚を食べると思うけど、誰が殺してるか知ってる?どこで殺してるか知ってる?家の前が海だったからね、父に買ってもらった小さな伝馬船を自分で漕いで、学校へ通っていたよ。台風になると、大人たちはみんな大騒ぎしていたけど、私は石で作った2Mくらいの堤防を見ては、(あれが崩れないかなぁ~?テレビで時々見るように、町じゅうが水浸しにならないかな~?)って、ワクワクしながら窓から外を眺めていたりして…。そしたらあるとき、本当にその堤防が崩れて、あっという間に覗いていた窓ガラスが割れて、ほんとに水浸しになった!下駄がプカプカ浮いていたよ(笑)。田植えの時期になると、おばさんたちが一列に並んでおしゃべりしながら苗を植えてね…。やがて機械を使って、一人でも田植えができるようになっていった。わかりますか?日本でも”協同社会”がついこの間までは生きる基本だったんだよ。そんな漁村で暮らしていた中学生の頃。ちょうど子どもと大人の境目の頃だったね、ラジオでフランスはヌーベルバーグの映画のモダンジャズを聴いたのは…。聴いた瞬間、ヤバイ!と思ったね。これは大人の音楽だ、って。【考えることについて】とりあえず言いたいことは「考えるな」ってことね。考えてもダメなことは、考えない。考えなくちゃいけないことを考えなさい。そしてその判断を自分でできる能力をつけなさい。それが「生きる力」なんです。【モンゴルで…】見渡す限り、地平線。上は空、下は草原。それだけ。たまにず~っと向こうの方に羊の群れなんかが小さく見える…それがモンゴルでした。「音楽は、いつ生まれましたか?」当時のモンゴルの子どもたちは、みんなみたいに勉強をしなくちゃいけないわけじゃない。でもみんな10歳になる頃には、親と同じ仕事はできるようになっている。あるとき、羊を殺すところに居合わせた。彼らはまず、羊のおヘソのあたりを切り、そこから手を入れて心臓付近の太い血管を切る。そうすると羊は”出血多量”で死ぬわけだ。みんなで手を合わせて、その羊に米や塩をまき、祈りを捧げる。みんなで羊の魂をあの世へ送る。そのかわり、その羊の肉(命)を感謝していただく、という儀式なんだね。そんな暮らしの中に、喜びも悲しみもある。故郷の風景、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、馬、羊…そこからそれらの音楽が生まれてきたんだね。モンゴル民族の生きざまを見ていると、人間がどうやって生きるのかが、よくわかる。今の私たちの社会では、生物を殺すところは見えないけど、「人間は生き物を殺さないと生きていけないんだ」ということを、はっきりと認識しよう。【多様な音楽】これは、チベタンベル。チベットのお坊さんが使うベルです。「耳を澄まして、この音の中に入ってごらん」というと、坂田さんは、チーーーーン!とそのベルを鳴らす。静かに聞き入る若者たち。続いて、別の鈴を出し、「これは、インドの鈴です」シャリン、シャリン…「死んだ男の~残したものは~~」鈴をふりながら、谷川俊太郎さんの詩「死んだ男の残したものは」を朗読。(朗読というより、絶叫に近い。魂が強く揺さぶられ、涙が溢れるような感動)サックスで即興音楽を披露。楽譜のない音楽。ときには激しく、ときには優しく、坂田さんご自身の叫びのように響き渡る。やがてその音の中から、「浜辺のうた」「赤とんぼ」が始まる。更に「昔の日本人は、手拍子さえあればいつまでも歌を歌えたもんです。今はカラオケボックスへ行って、お金を払わないと歌えない。今からCall&Responseで”Dance"という曲をやります。私が言ったとおりを大きな声で言ってみてください。音程なんて関係ない。大きな声を出して、最後の音をしっかりのばしながら、周りの人たちの声をよく聞いてみてください。きれいなハーモニーになっているはずですから」と告げると、「踊れホ~~イ!踊れ踊れホイホ~~イ!…」会場全体が、ひとつにまとまっていく。ひとりひとりの腹の底から出てくる声が重なり合い、”みんなで生きている”実感が湧き上がっていく。「それぞれの風景の中に、それぞれの音楽ができるんです。音楽は風景であり、魂の乗り物でもあります」私の心が揺れる、震えると、その音(振動)に魂が乗っちゃう。そしてみんなの心の中に魂の乗った音が飛んでいき、みんなの心も揺れる。ラジオの受信機とおんなじだね。高周波や低周波があるけど、音楽が高い波の方だとすると、魂は低い波。みんなはメロディー(高周波)を聞いているような気がしているけど、大切なのは魂(低周波)を受け取る力。それを受け取ることができて初めて、人はそれに感動したり、なんやかんやするのであります。坂田明さん、62歳。ヤバイです。(このことばは音楽の世界で生まれた、とか?で、連発されてました。笑)現代の若者たちを目の前に、命の話、みんなで生きる話、魂を伝える話を見事にしてくださいました。また一人、素敵な大人の人に出逢いました☆(ミジンコの話はまた次回…)ひなたまさみ

2007年02月02日

コメント(13)

-

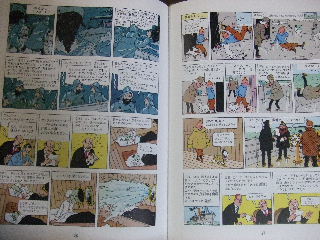

タンタンの冒険旅行シリーズ

みなさん、こんにちはいろいろとご心配をおかけしましたが、子どもたちの病気もようやく一段落。今日は仕事へ行けそうです。出かける前に、今日は久しぶりに絵本の紹介をしたいと思います。最近、親子でハマっている絵本があるのです。『タンタンの冒険旅行』シリーズ。(福音館書店) エルジェ・作 川口恵子・訳タンタンという青年ルポライターが、お茶目な相棒(愛犬)スノーウィと一緒にさまざまな事件を解決していく、というもの。数年前、子どもの小学校の記念文庫作りに参加したときに、高学年の(特に)男の子たちが競って借りていく絵本がこのシリーズでした。興味を持った私が中を開けてみると…漫画だ!ページが小さなコマに区切られていて、イラストと小さな文字が入っているその本は、絵本というより漫画というイメージのものでした。(なるほどね。漫画だから人気があるんだわ!)私はどちらかというと漫画より文字の本の方が好きだったので、そのときは中をじっくり読んでみることはしませんでした。ところが娘のサキ(小6)が漫画大好きな子に育つにつれ、その影響で色々な漫画も読むようになり、ふと男子に人気だった『タンタンの冒険旅行』シリーズのことを思い出したのでした。まずはシリーズの2冊目『ふしぎな流れ星』を1冊だけ購入してみました。きれいな星空を眺めながら歩くタンタンとスノーウィ。ところが…「北斗七星が8個になっちゃった…いったいどうなってんだ?」「あれじゃ 北斗八星だよ まいっちゃうな」北斗七星に、でっかい星がもうひとつくっついていたのです。不思議に思ったタンタンが、早速天文台へ問い合わせると、何とそれは…巨大な流星!そして地球に向かって近づいている!地球滅亡の危機か!?そんな風にこの本が始まるのですから、ヒデキも私もたちまちタンタンの世界へ…。このシリーズは1929年に誕生しました。ブリュッセルの新聞社にいた、駆け出し記者のジョルジュ・レミ。既に雑誌に漫画も連載していた彼のもとに「何か、子供版の面白い企画を」という上司からの命令がくだり、このシリーズを発表することになったそうです。タンタンはルポライターという設定ですが、まるで探偵のように鋭い嗅覚を持ち、学者のような知識と長老のような智恵で、どんどん難問を解決していきます。ヒデキは、あっという間にタンタンのファンになってしまいました。娘のサキの方は、ストーリーも楽しんでいますが、絵の色の美しさやタンタンのファッションセンスのよさ、随所に出てくる欧風エスプリの味わい深さなどに魅せられているようです。また、絵本の基本である「絵を読む」楽しさも満載!たとえば、この水の中に投げられた犬の骨ですが…次の絵では、スノーウィはいませんね。そして、びしょ濡れになって骨をくわえて戻ってきます。セリフでは伝えていませんが、(ああ、水の中に入って取ってきたんだな)ということは、注意深く絵を読めばわかるようになっているのです。こういうきめ細かい”しかけ”のような部分が、サキは大好きなのです。自然科学や考古学、文学…多方面にわたる知識、研究、観察に裏づけされて書かれているしっかりとした作品で、読み応えがあります。しかもハラハラ、ドキドキする展開なので、子どもたちの興味や好奇心をいっぱい刺激してくれることでしょう。(日本人でいうと、手塚治虫さんのような存在だったのかな)本国ベルギーや隣のフランスばかりか全世界の人々の間に爆発的な人気を呼び、アニメや映画にもなり、半世紀以上の時を経て、今もなお世界じゅうで愛され続けているシリーズだというのも納得!(シリーズは20冊以上出ているようです)これを読まれている方たちの中に「私も昔、夢中で読みました」という方たちもいらっしゃるかもしれませんね。1冊1,600円という値段が頭の痛いところですが、図書館や文庫を活用できるので、このシリーズはなるべくたくさん読んでみようと思います。お子さんによっても違うと思いますが、一人読みが出来て内容も楽しめるのは、やっぱり4~5年生くらいから、かな?と思います。(うちのヒデキは、まだ”読んで~!”と持ってきます。笑)興味のある方はぜひ…。ひなたまさみ

2007年02月02日

コメント(8)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 福袋2026 ~最上ノ段~ 鬼滅の刃

- (2025-11-18 16:50:04)

-

-

-

- 高校生ママの日記

- 【大学受験〜合格まで】『情報』特別…

- (2025-11-16 00:11:04)

-