2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年04月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

みどりの日

本日は「みどりの日」で祝日です。「みどりの日」とは、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」という趣旨により、国民の祝日として平成元年に国民の祝日に関する法律(祝日法)で制定されました。元は、4月29日が昭和天皇の誕生日であったので、1948年公布・施行の祝日法によって「天皇誕生日」として制定されていました。昭和天皇の1989年の死去後、昭和天皇が自然を愛したことに因んで「みどりの日」とされたのです。~「天皇誕生日」から「みどりの日」になる流れ~1989年(昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御により、同年以降の4月29日はそれまでの天皇誕生日としては存続できなくなり、祝日法の天皇誕生日に係る項を改正する必要が生じました。当時から同日を「昭和記念日」など昭和に因んだ新祝日として存続させようという意見はありましたが、社会情勢などからそのような案は見送られ同年以降の4月29日は「みどりの日」という名称の祝日に改められたのです。4月29日を「昭和の日」、5月4日を「みどりの日」とする改正祝日法が2005年5月13日に参院本会議にて可決され、2007年より実施されることが決まりました。~「みどりの日」4月29日を「昭和の日」に改称する流れ~1992年から、この日を「昭和の日」に改称しようという運動が結成されました。2000年、昭和の日法案は衆議院を通過するも、森喜朗首相の「神の国」発言の影響もあってか、廃案となりました。2003年も提出されたが、衆議院解散により廃案。2004年の第159回国会において、都合3度目となる改正法案提出(議員立法形式・衆議院先議)がなされました。2005年5月13日、2004年からの継続審議を経て祝日法の改正が参院本会議(第162回国会)にて可決され、ようやく成立しました。2007年から4月29日を「昭和の日」とし「みどりの日」は5月4日に移動されることになります。「昭和の日」の定義・趣旨は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」となります。また、振替休日に関する規定が同時に改正された結果、2007年以降、5月3日や5月4日が日曜日にあたる場合は5月6日が振替休日になります。今年4月29日が最後の「みどりの日」となる訳です。来年の今日(4月29日)は「昭和の日」です。来年の「みどりの日」は5月4日です。この時期(俗にゴールデンウィークと呼ばれる時期)はちょうど新緑の季節に当たり、「みどりの日」の趣旨にぴったりと言えます。これを期にもう一度環境問題や自然愛護・地域の緑化について考えてほしい、という願いも込められています。自然の中の何気ない「みどり」に感謝し、自然と親しみ、豊かな心を持ちましょう。境内に咲いているつつじ

2006年04月29日

-

新 大掲示板

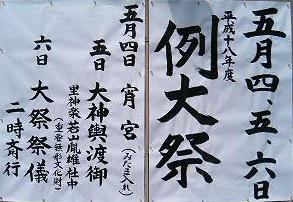

本日境内の参道整備の関係で、烏森通りより参道、神社の見渡しがよくなったことで、烏森通り側に向いた、大きな掲示板を設置いたしました。現在ある、参道の掲示板は、駅側に向いており、今回設置した掲示板は大変大きく、烏森通りを通られる方々からも大変ご覧頂け易くなっております。 ~今回、新設いたしました、大きな掲示板~この新しい掲示板については、これからの展開を検討しております。参道の掲示板の横に大祭用奉納板(臨時)とは違った使い方で、皆様に色々な行事等の御案内が出来ればと考えております。 ~参道の掲示板~ ~大祭用 臨時掲示板(奉納板)~いよいよ、例大祭(5月4・5・6日)が近くになりました。今年は2年に一度の本社大神輿の渡御がございます。烏森神社例大祭の詳細はこちらをご覧下さい。

2006年04月27日

-

大祭に向け・・・6<街の幟>

本日町会の方々のご協力により、SL広場をはじめ、レンガ通り、柳通りの二丁目、三丁目を中心に「烏森神社御祭禮」の幟<のぼり>が立てられました。 ←神社の幟の様子これは、大祭に関わる交通規制等の為、前もって「祭」があるということを、周辺の方々、また周囲の道路を普段利用されている方々に告知する要素も兼ねております。そして、何よりお祭の雰囲気を感じていただけるのではないでしょうか。 <リニューアルしたSL広場の幟の様子> <柳通りの幟の様子> <赤レンガ通りの幟の様子>烏森神社例大祭の詳細はこちらをご覧下さい。

2006年04月25日

-

新橋駅前 SL広場

本日、新橋駅前SL広場の改修工事が終了し、「グランドオープン記念式典」が催されました。工事が始まる際「工事安全祈願祭」を行い、本日、工事が無事終了したことをこの記念式典の前に「完成奉告祭」として斎行致しました。愛宕一之部連合町会の皆様、ニュー新橋ビルの方、工事関係者の方々等参列のもと、祭儀滞りなく斎行申し上げました。新しい新橋SL広場は人に優しい(バリアフリー)、環境に配慮した(ヒートアイランド対策)新しい意匠として約30年ぶりにリニューアルされました。詳しくは新橋情報満載のタウンサイト「新橋ネット」こちらをご覧下さい。新橋がより一層活気に満ち、これまで以上に賑いますよう。尚、本年度の神輿の「発輿祭」(5月5日午前10時30分~)はこの新しくリニューアルされた新橋駅前SL広場にて斎行致す予定でございます。例大祭の日程などはこちらをご覧下さい。

2006年04月24日

-

神輿に「蕨手」と「烏」が付きました。

神輿庫の扉を替え、大変神輿がご覧頂け易くなりましたので、早めに神輿に「蕨手」<わらびて>と「烏」をお付け致しました。蕨手とは、写真をご覧になって頂くと良くお分り頂けると思いますが、神輿の四隅、グルンと蕨<わらび>の様な形になっている部分のことです。その上には、当社の社名“烏森神社”の「烏」にちなんで、鳳凰ではなく「烏」がのっております。当社の本社大神輿の特徴のひとつです。 また、今年は氏子先導神輿の蕨手にも烏がのります。八羽の烏が宮出・宮入で舞います。5月4・5・6日烏森神社例大祭のご案内はこちらです。

2006年04月23日

-

大祭に向けて・・・5

本日、高張を取り付け致しました。これは今現在(PM9:00)の写真です。高張の明かりで大変風情があります。また、神輿庫の中の照明に照らされてキラキラと輝く神輿もご覧頂けます。神輿を担ぐ画像(VTR)も出来るだけ長い時間(夜)、ご参拝される方々にご覧になって頂ける様、遅い時間まで流しております。ゴールデンウィークも近くなり、お問い合わせ、取材などの申し入れも多くなりました。「烏森神社例大祭」の詳細はこちらをご覧下さい。本年度は「氏子先導神輿」に本社神輿と同じく蕨手に「烏」が付きます!!←蕨手<わらびて>「先導氏子神輿」とは宮出し・宮入りの際、氏子の方々が担ぐお神輿です。本社大神輿渡御 (宮出しは女神輿・氏子先導神輿・本社大神輿の3基)5月5日(祝) 新橋駅前機関車(SL)広場付近10時半 発輿祭 神職による祭事11時 白梅太鼓の奉奏11時半 発輿(出発)の予定です。当日は新橋駅前付近は大変混雑が予想されます。お越しの際は電車・バスなどの公共機関をご利用下さい。周辺は駐車禁止、通行止め となります。

2006年04月21日

-

大祭に向けて・・・~4~

先日御紹介致しました「烏森神社御祭禮」の幟ですが、本日境内・参道にお出しました。幟を出した、境内の様子この幟はニュー新橋ビル周辺を中心にお出しする予定でおります。24日(月)に「新橋駅前SL広場」の竣工祭がございます。SL広場が完成致しました後に当社のこの幟を出していく予定でございます。ポスターも氏子地域に張り出されております。例大祭の詳細はこちらをご覧下さい。

2006年04月20日

-

大祭に向け・・・3

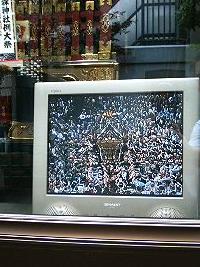

先日完成いたしました、神輿庫の扉ですが折角広くガラス面がありますので、中に平成16年度本社大神輿渡御のVTRを流しております。音声も多少出しております。新橋駅前の宮出しの様子が主な画像です。女神輿、氏子神輿、本社大神輿を実際に担いでいる映像を是非ご覧下さい。神輿庫の右下の硝子部分にございます。

2006年04月18日

-

神輿庫の新しい扉

15日に取り付けを完了いたしました、本社神輿庫の扉ですが、日中の画像をご覧頂ければと、UP致しました。以前の硝子部分よりかなり広く取ってあるので、中に納めらております、本社大神輿の全体が良くご覧頂ける様になりました。但し、防犯上の為、時間等都合により、内部の日除をおろさせて頂く場合もございますので、ご了承下さい。本年度はこのように、神輿庫の扉も新調し、中が良くご覧頂ける様になりましたので、神輿の飾付けも多少早目にと考えております。今現在、当社本社神輿の特徴である、「蕨手の烏」は付いておりません。早目に飾付けられましたら、この場でお知らせ致します。5月5日本社大神輿渡御の問い合わせが大変多くなってまいりました。大祭に関しましてはこちらをご覧下さい。

2006年04月17日

-

神輿庫の御扉

検討してまいりました、神輿庫の御扉ですが、本日見事に完成した扉が、取り付けられました。以前のものは、硝子部分が少なく、神輿全体をご覧頂くのには無理がありました。又、長年の使用で、蝶番が疲れており、扉全体が大変重い鉄製で開け閉めが容易ではございませんでしたので、新調する運びとなりました。新しいものは、硝子部分を多くとり、立派な本社大神輿が良くご覧頂ける様にと考えられたものでございます。 ←以前の神輿倉庫全体 → 以前の硝子部分から見た神輿 新しい扉全体の写真多少わかりずらいかと思いますが、以前の扉は、中央しか硝子部分がございませんでした。新しい扉には、上下・左右共に硝子部分が大変多くとってあり、中の神輿の様子が全体的にご覧いただけるようになりました。本年は神輿の飾り付けを少し早目(GW前)に・・・と考えております。御参拝にいらっしゃった方や、大祭・お神輿の渡御を楽しみにされている方、又周辺にお勤めの方々に当社の本社神輿をご覧いただければ・・・と考えております。明るい神輿庫の写真(昼間の写真)をまたの機会にUP致したいと思っております。

2006年04月15日

-

「Let's Enjoy TOKYO」に掲載されました。

東京メトロが主宰する「Let's Enjoy TOKYO」Webサイトに5月4・5・6日の「烏森神社例大祭」がUPされました。当社の記事はゴールデンウィーク特集内で掲載されております。恐らく、今準備中の「祭特集」の中にも入ることでしょう。以下、当社のページのリンクです。――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ スポット名:烏森神社 → http://www.enjoytokyo.jp/OD003Detail.html?&SPOT_ID=l_00004442 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― □ イベント名:烏森神社例大祭 [ゴールデンウィーク2006] → http://www.enjoytokyo.jp/OD004Detail.html?EVENT_ID=38252 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※うまくリンクされない場合はWebブラウザのURL欄に直接入力してください。社殿の写真と、H18年度のポスターの画像がUPされております。 大神輿渡御当日(5月5日)は、大変多くの人出が予想され、特に新橋駅周辺は大変混雑いたします。新橋氏子地域は前日の夕方より当日渡御が終わるまでの間、周辺道路は駐車禁止となりますので、電車・バスなどの公共機関をご利用になり、お越し下さいますようお願い申し上げます。詳しい時間などはこちらをご覧下さい。本日、社殿下の掲示板に大祭のご案内を出しました。

2006年04月14日

-

本社大神輿渡御進行図をUP致しました

フリーページの「例大祭について」のカテゴリー内の「H18年度本社神輿渡御進行図」をUP致しました。大まかな地図ですが、渡御全般の大体の時間帯と進行図が記されております。また、担ぎ手の皆様へのお知らせも追加いたしましたので、ご覧下さい。

2006年04月12日

-

善処稲荷初午祭~新橋三丁目町会~

11日は午の日です。本日は新橋三丁目御鎮座の「善処稲荷」の初午祭でした。町会また、町会の婦人会の方々が中心となり、準備をされていました。 町会の皆さんの参列のもと、賑々しく斎行申し上げました。又、善処稲荷の前の通りを通られる方々もお参りをされ、恵みの雨が少し降りましたが、賑やかなお祭りとなりました。小さなお社のお稲荷さんですが、この町会の守神様としてお祀りされています。

2006年04月11日

-

「烏森神社御祭禮」の幟

今年の当社例大祭(5月4・5・6日)に向けて、新しく幟を作成致しました。この幟は大祭近くにニュー新橋ビル周辺(駅周辺)やレンガ通りなど神輿が渡御するコース(氏子地域)に立てられる予定です。紫の白抜きで大変綺麗に仕上がりました。この幟に関しては、今年初の試みでございます。まずは神社周辺のコースを中心に立てられる予定ですが、いずれ氏子地域全体にこの紫の幟が立てられれば良いと考えております。

2006年04月09日

-

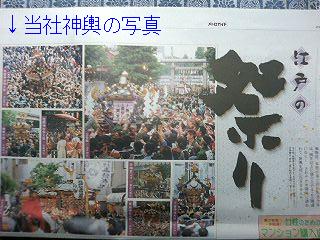

メトロガイド5月号

地下鉄のメトロガイド5月号に「烏森神社例大祭」の記事が掲載されております。「メトロガイド」とは東京メトロ全138駅で配布しているフリーペーパーです。全駅にブルーのケースが設置され、毎月100万部が発行されているそうです。記事はこのフリーペーパーのP14~15の「神輿を見る 江戸の祭り」で記載されています。←当社の記事

2006年04月08日

-

5月4・5・6日「烏森神社例大祭」に向けて~2~

写真のような置物を氏子地域にあるお店に置かせて頂いております。現在はまだ神社近くの何店舗かのお店にしかありませんが、置かせて頂いております。大祭の日程と社紋の幟が立っています。また、神輿の写真が半天の中にあります。

2006年04月07日

-

5月4~6日の「例大祭」に向けて…

境内にあった、桜の木は今年で見納めでした。→その代わりに社殿下の両側に竹を置きました。こちらは、桜の木があった、左側です。ちなみに右側は以下の写真。竹の緑があると雰囲気が良くなります。~お知らせ~平成18年度「烏森神社例大祭」のポスターが本日出来上がりました!!掲示板には新しいポスターと共に、当社の社紋が入った新しい意匠の半天と以前のポスターがご覧頂ける様になっております。左の下が黄色のものが本年度のポスターです。大祭まで、いよいよ一ヶ月前となりました。これからどんどんと新橋の氏子地域がお祭りムードに盛り上がりますように。

2006年04月06日

-

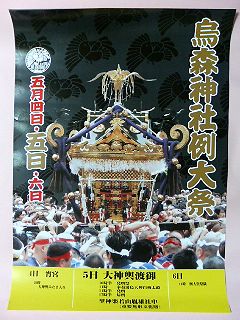

平成18年度大祭ポスター

平成18年度の大祭ポスターがほぼ出来上がりました。今日は一足早くこのHPでお披露目いたします。こちらが本年度例大祭のポスターになります。(撮影の際の光の反射と屈折はどうかご了承下さい)実際にご覧頂くと、バックの黒い部分には、社紋にある「烏」が入っています。出来上がりましたら、神社境内は勿論のこと、新橋氏子地域にお貼りいたします。ちなみに下はH14年度と16年度のものです。

2006年04月04日

-

参道店舗の解体工事のお知らせ

この写真の左側奥に見える店舗「不二也」さんが3月いっぱいでお店をお辞めになったので、横の掲示板のある場所同様、境内地として祭事など神社の行事に使用することになりました。~初午の場面~本日より、その店舗建物の解体工事を行っております。その関係でしばらくの間、参道を通る際少し狭くなっていたり、作業をしているので通りずらかったりするかと思われます。ご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご理解頂けますよう御願い申し上げます。~現在の様子~

2006年04月03日

-

「神輿」について

2年に一度の本社神輿渡御(5月5日)まで、はや一ヶ月少々となりました。今日は「神輿」

2006年04月02日

-

4月 <卯月>

卯月日本では、旧暦4月を卯月と呼び、現在では新暦4月の別名としても用います。卯月の由来は、一雨ごとに暖かさが増し、木々が新芽を伸ばす時期で、卯の花が咲く月「卯の花月」を略したものというのが定説となっていますが、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花と呼ぶのだとする説もあります。「卯の花月」以外の説には、十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、稲の苗を植える月であるから「種月」「植月」「田植苗月」「苗植月」であるとする説などがあります。他に「夏初月」の別名もあります。~4月の季語~弥生、初桜、入学、出代、山葵、芥菜、三月菜、春大根、草餅、蕨餅、鶯餅、桜餅、椿餅、東踊、蘆辺踊、都踊、浪花踊、種痘、桃の花、梨の花、杏の花、李の花、林檎の花、郁李の花、山桜桃の花、沈丁花、春昼、春の暮、春の宵、春の夜、春燈、春の月、朧月、朧、亀鳴く、蝌蚪、柳、花、桜、花見、春の海、春潮、観潮、磯遊。~4月の花~桜、花水木、木瓜、山吹、春蘭、蓮華草、片栗、すみれ、一人静、座禅草、一輪草、熊谷草、浦島草 ~旬の味~魚介類=鰆、飛魚、鯵、平目、さより、むつ、蛤、しゃこ野菜・果物=ほうれん草、芥子菜、菜花、春菊、たけのこ、うど、蕗、グリンピース、空豆、わらび◆花見◆ 四季折々の花を見にでかけることはあっても、それらは花見とはいわず、花見は春の桜に限って使われる言葉です。 桜と一言と申しましても、山桜、八重桜、ソメイヨシノと桜の品種は多種多様で、時代や品種を超えて、日本人の心情に深く根ざした花なのです。太閤秀吉は「醍醐の花見」で権勢を誇り、西行法師は「願はくは花の下にてはる死なむそのきさらぎの望月のころ」と詠い、願い通りに桜に看取られて亡くなりました。古くは桜の花の咲き具合でその年の農耕を占ったり、花見に行くことで祓いをする習慣があり、飲めや歌えやの宴も行われていました。賑やかな花見もよし、静かに風雅を楽しむもよし。さて、「花見」の起源は…稲の生育を見守る山の神の化身、桜の下で豊作を祈る予祝行事として始まったのではないかと言われています。現在は年中行事として定着していますが、予祝行事の意味は忘れられてしまったようです。 今日東京はお花見日和でした。明日お天気が午後から少し崩れるそうですので、今日今の時間からは夜桜が見頃でしょう。

2006年04月01日

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 懸賞フリーク♪

- なんばグランド花月貸し切り公演を見…

- (2025-11-24 11:30:05)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 政治について

- 集団ストーカー・テクノロジー犯罪の…

- (2025-11-24 13:16:06)

-