2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年06月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

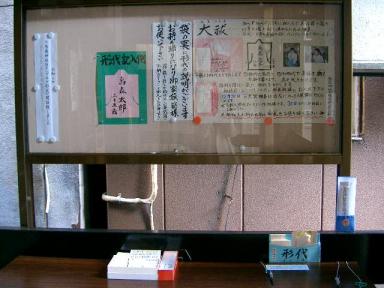

「夏越の大祓」神事

本日午後五時より執り行いました「夏越の大祓」神事は古式にのっとり、厳粛に斎行されました。本日の「夏越の大祓」のご神前神事の中で「大祓詞」を神職はもとより、参列者全員で合わせて奏上致しました。今までで一番と言って良い程、大変多くの方々の形代をお預かり致しまして、神事にて「形代」を祓い清め致しました。この祓い清め致しました、皆様の「形代」は東京都神社庁港区支部・港区神社総代会の行事として7月5日に長野県「諏訪大社」春宮にて再度、形代神事を執り行い、その後お焚上げを致します。次の「大祓」は半年後(12月31日)の「年越の大祓」です。

2006年06月30日

-

大祓神事は午後5時より斎行

「夏越の大祓」神事は午後五時より責任役員・総代参列のもと、斎行致します。連日、多くの参拝者の方々、氏子崇敬者の方々にお納め頂いた、形代は神事にて祓い清め致します。社殿前にご用意しておりました「形代」は神事の前にはお下げいたします。また、形代をお持ち帰りになって、まだお納め頂けていない方はお早め(夕方4時頃まで)にお賽銭箱にお納め下さい。

2006年06月30日

-

「夏越の大祓」~形代~

15日より、ご用意させて頂きました、「大祓形代」ですが、連日大変多くの方に形代をお納め頂いております。神事は明日30日午後五時斎行です。形代はお早めにお納め頂きます様お願い申し上げます。神事は古式にのっとり、形代を祓い清め致します。また、「茅の輪」も7月1日頃にはお外しする予定でございますので、どうか境内の2つの茅の輪をおくぐりになり、ご参拝下さい。

2006年06月29日

-

梅雨の晴れ間

今日は真夏のような強い日差しの日となりました。2日前ほどから、境内にトンボが飛んでいます。写真でご紹介したいのですが、なかなかとまってくれないので画像でのご紹介が出来ないのが残念です。黒く中型で、黄色が胴体に入っているトンボです。面白いことに4匹ほどで群れになって飛んでいます。先日、お知らせ致しました、神輿庫の今年の「大神輿渡御」の映像については、夜遅くにも関わらず、ご参拝の方が足をとめてご覧頂いているのを見掛けます。五月五日という祝日・・・新橋の会社は殆どがGWでお休みという日程で行う「神輿渡御」ですが、普段お近くで働いている方々がこの映像をご覧になり、驚きの声も聞かれます。やはり、GWですので、実際に当社の大神輿渡御をご覧になれない方が多いのでしょう。しかし、この映像をご覧になり、その様子を少しでもお伝え出来ているのか、「この神輿担ぐのか~!?」とか「新橋にこんなに人が来るのか!?」等などの声があがるのを耳にします。また、大祓「形代」は今回はすでに何日も前に、前回(年越の大祓)を上回るほどお預かりいたしております。神事は30日午後五時から斎行致します。形代は30日までに、お賽銭箱にお納め下さいますようお願い申し上げます。

2006年06月27日

-

雷記念日と菅原道真公

今日は「雷記念日」と呼ばれる記念日の日です。930年(延長8年)の今日(6月26日)に平安京の清涼殿に落雷があり、大納言の藤原清貴が亡くなりました。この落雷は政治的な策略によって太宰府に左遷されそこで亡くなった菅原道真のたたりであると信じられ、道真公の学者としての名誉を回復し、学問の神とされ、またこのことで菅原道真は雷の神「天神」と同一視されるようになりました。「天神=学問の神」として菅原道真公がお祀りされるようになったきっかけの日なのです。ここで、菅原道真公の生い立ちをご紹介いたしますと・・・菅原氏は、古代豪族の土師氏の出身で道真公の曾祖父古人公が、土師を菅原と改姓するとともに、文道をもって朝廷に仕える家柄となったのです。時代は、嵯峨天皇の時代を頂点として、「文書経国」すなわち学問を盛んにして国を造るという方針のもと、唐風の文化の最盛期を迎えていました。道真公は清公公、是善公と続く文章博士(代々学者)の家系に生まれました。母は、少納言伴(大伴)氏の出身です。わずか5歳で和歌を詠み、10歳を過ぎて漢詩を創作し、幼い頃よりその希な文才をもって、神童と称されました。18歳で文章生(律令制度の国家公務員試験の科目のひとつ「進士」の試験に合格)、23歳で文章得業生(上級の「秀才」に合格)、26歳でついに方略式に合格し、30歳の頃、島田宣来子を妻に迎え、33歳で式部少輔、文章博士となり、学者としては最高の栄進を続けました。一時、讃岐守という地方官へまわされましたが、そこで、むしろ慈父のごとき善政を行い住民に慕われたのです。京へ戻ると宇多天皇の厚い信任を受け、蔵人頭などの政治の中心で活躍しました。50歳の時には、唐の国情不安と文化の衰退を理由に遣唐使停止を建議し、中国に渡ることはありませんでした。そして、55歳で右大臣、そして、ついに、延喜元年1月7日、藤原時平とともに従二位に叙せられましたが、そこで政治的な暗闘、学閥の抗争の黒い渦に巻き込まれてしまったのです。道真の異例の出世が、権力者藤原氏の鼻につき、延喜元年(901)藤原時平の讒言によって失脚し、北九州の太宰府へと左遷されてしまったのです。都を去るとき、道真は「東風吹かば にほひおこせよ梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」と詠みました。その道真の愛した梅が、あるじを慕って一夜にして京都から太宰府に飛んできたという”飛び梅”の伝説は有名です。大宰府では、左遷というより配流に近い窮迫の日々を送りながらも、天を怨まず国家の安泰と天皇さまの御平安をお祈りし、ひたすら謹慎され、配所から一歩も出ることはなかったようです。劣悪の環境のなかで健康を損ない、道真公を京で待っているはずの夫人の死去の知らせが届くと、ますます病は重くなり、太宰府に赴任して2年後の延喜3年に無念の思いを残しつつ、延喜3年(903)2月25日、白梅の花びらが散るように亡くなったのです。延喜5年、門弟によってその墓所に立てられたのが太宰府天満宮であります。ところで、雷が鳴ると「くわばら、くわばら」と昔から言いますが、この「くわばら」という言葉を唱える所以は諸説あります。この「菅原道真公」にも関係している説があります。雷により菅原道真が今日(6月26日)に平安京の清涼殿に落雷を起こし、これが道真公のたたりとすることより道真公の出身地が桑原で、そこには雷は落ちないという・・・。それにあやかって「くわばら、くわばら」と呪文を唱えると、雷が落ちないという説があります。雷は古語では「いかづち」といいました。語源は「厳つ霊」であり、「厳めしい」「怒り」の「イカ」と同じであるから、「怒った霊」ということになります。まさに、道真公の「怒り」の「霊」が「いかづち=雷」ということになります。全国の菅原道真を祀る天満宮では、この時期に“雷除大祭”が開催され、大正中期には、全国電気工事従業者が工事安全祈願をされるようになってからは、電気関係(電カ会社等)の崇敬も篤くなり、近年では雷を避けたいゴルファーや釣り人の間でも信仰が広がっているそうです。

2006年06月26日

-

H18年度烏森神社例大祭「神輿渡御」VTR

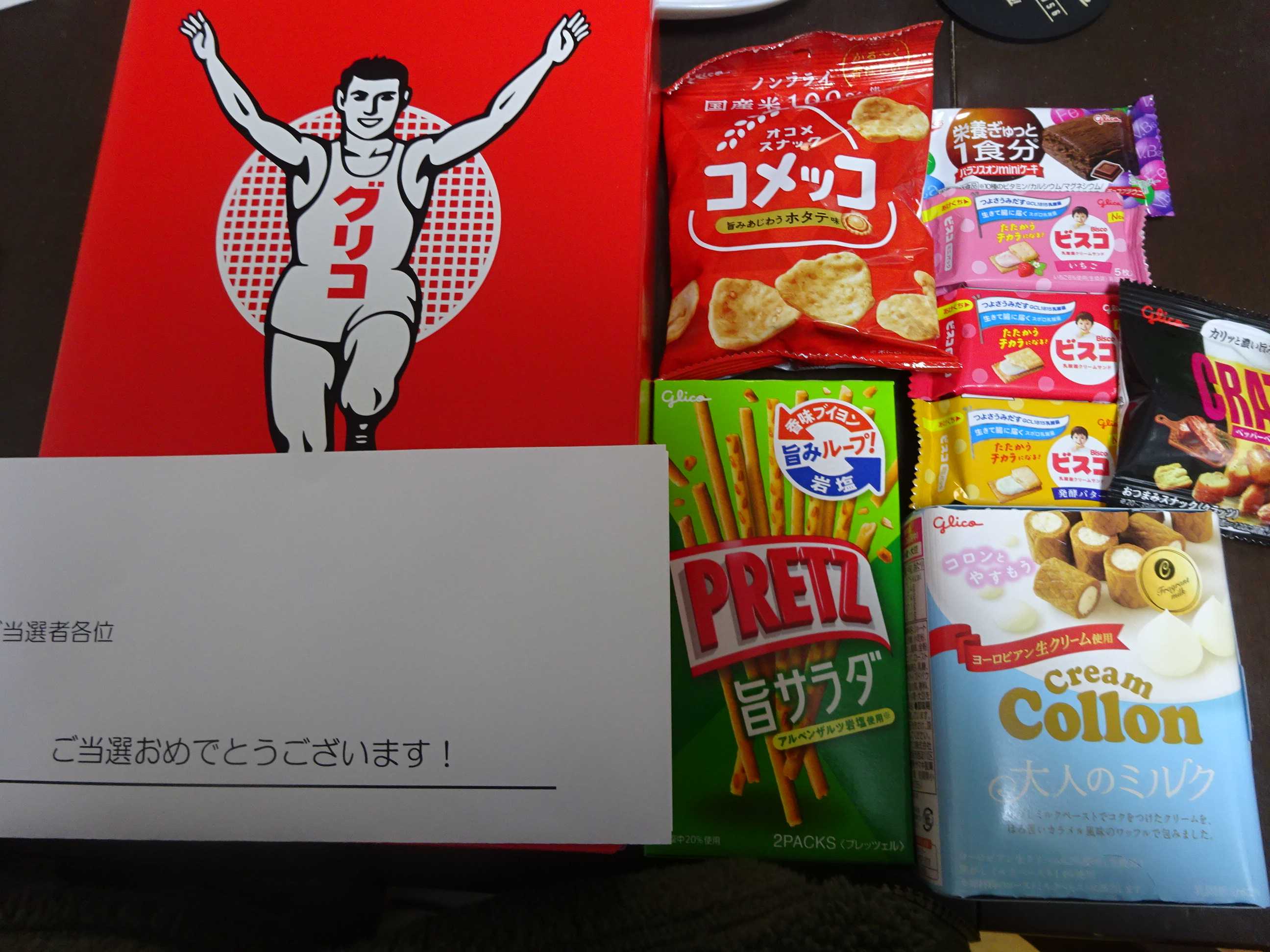

「夏越の大祓」でご参拝の方が大変多くいらっしゃいます。お預かりしております、形代もすでに年末の「年越の大祓」の形代数を超えております。そこで、ご参拝の方に少しでも当社のお神輿をご覧頂ける様にと、30日くらいまでの予定で、神輿庫の日除けを上げ、中の本社大神輿をご覧頂ける様にしております。(防犯上、ご覧いただけない時間帯もございますが。)また、中にTVを設置しており、本年度(H18年度)烏森神社例大祭「本社大神輿渡御」の日(5月5日)の様子を短い時間に編集し、ご覧頂ける様に致しております。 → (拡大)今年の神輿渡御はお天気にも恵まれ、大変多くの方がここ新橋にいらっしゃいました。神事、神輿渡御、神楽など少しずつではございますが、大変見応えのあるものです。ご参拝のお帰りに是非ご覧下さい。

2006年06月25日

-

神前結婚式について

6月は特に結婚式が多い月ではないでしょうか。今日は「神前結婚式」の由来について少しお話致します。神前式とは神々に新郎・新婦ふたりの結婚を報告する儀式です。神前結婚式が現在のような様式で行われるようになったのはそう古いものではなく、一般に普及し始めたのは明治以降のことです。その契機となったのは、明治33年5月当時皇太子であられた大正天皇と九条節子妃(貞明皇后)とのご成婚でした。そのご成婚の儀は、宮中の賢所(皇祖天照大御神をお祀りする御殿)で初めて行われたことから、それにあやかり神前においても一般に普及したのです。神々や祖霊の御前で“むすび”の儀式を行うしきたりは、たいへんに古くからあったようです。婚席に神々が臨在するという考えは中世の床飾りから見られ、江戸中期の「貞丈雑記」に明文化されました。結婚式の源流はというと、古く室町時代の武家の結婚式までさかのぼります。室町時代には陰と陽の二つの式で構成されており、まず陰の式では花嫁は花婿の家へ行き、そこで合杯の礼をしました。式に参列するのは花嫁とその付添人、花婿、式をつかさどる人だけで、花嫁は白無地の着物を着用しました。ちなみに「白無垢とは打掛から掛下(打掛の下に着る着物)、帯、小物類まで、すべてを白一色に揃えた和装のこと。「白」は身の清らかさを表す色で、「どんな色にも染まることができます」(嫁ぎ先の色に染まります)という意味も込められています。ただ、「白」は清浄の色。ですので当然ではないでしょうか。また、頭の「角隠し」・「綿帽子」は其々「角を隠し、従順に従う」・「婚礼の儀が終わるまで、花婿以外の人に顔を見せないように」という意味があるそうです。三日後の陽の式では一転して色物のあでやかな姿で式に臨み、そのあと親族固めの杯を交して式は終わるというものでした。現在のように神前結婚式が普及する以前の結婚式というのは、こういった流れより各家庭の床の間のある座敷(床の間は元来神々を祀る空間ですから、神々あるいは家の御先祖の前で婚儀を行う伝統は相当古いものだとうかがえます)に親族縁者が集い行われていました。この場合は「結婚式」というより「結婚披露」という意味合いが強く、披露を済ませてから、氏神様(神社)に奉告していました。現在の様式の始まりだけをみれば、神社における結婚式は明治時代、新たに創出された儀礼のように思われるかもしれませんが、儀礼の内容を見ると 各家庭を式場として行われてきた伝統的な婚儀の形を参考としていることが分かります。家庭の中の「神様」(掛け軸等)の前で、夫婦の契りを交わすという儀礼をみれば、現在の神前結婚式は、家庭における婚儀の形や諸礼家の作法を集大成し我が国の伝統的な考え方を継承したものと言えます。現在では多種多様、様々な結婚式の様式がありますが、どうか日本文化の継承の意味も含め、伝統的な神前結婚式を挙げていただきたいものです。

2006年06月23日

-

夏至

暦では本日は夏至。この日を過ぎれば、本格的な夏が始まるという意味です。「夏」に「至る」で、「夏至」ですが、通常は梅雨の季節で、「真夏」ほど暑くありません。これは、地球の暖まり方に原因があるそうです。長く太陽が出ていれば、温度を上げてくれるはずですが、大体1.2ヶ月ほど遅れて温度が上昇する為だそうです。夏至とは太陽の中心が夏至点を通過する時のことを言います。北半球では昼が最も長く、夜が最も短い日とされています。北半球では太陽は真東からやや北寄りの方角から上り、真西からやや北寄りの方角に沈みます。夏至の日にはこの日出・日没の方角が最も北寄りになるのです。また北回帰線上の観測者から見ると、夏至の日の太陽は正午に天頂を通過します。夏至の日には北緯66.6度以北の北極圏全域で白夜となり、南緯66.6度以南の南極圏全域で極夜とななります。また、南半球では昼と夜の長さの関係が北半球と逆転するため、天文学的な夏至とは別に、慣習的に「一年中で一番昼が長く夜が短い日」のことを夏至と呼ぶことがあります。すなわち、南半球が慣習的な意味での夏至を迎える日は本来の冬至なのです。「冬至の日」に「かぼちゃ」を食べたりする風習があるように、「夏至の日」にもそういった風習が各地に残っています。関西では「たこ」を稲がたこの足のように根をしっかり張りますようにと祈願して食べる風習や、無花果田楽を食べる風習がある地域もあります。日本と違い、暗く長い冬が続く北欧では、特別の喜びを持ち、迎えられるそうです。北欧各国で「夏至祭」が盛大に行われます。ちなみに・・・~夏至は冬至より~日の出・・・2時間22分早い日の入・・・2時間28分遅い昼の長さ・・・4時間50分長いのです。

2006年06月21日

-

神社の参拝について

神社の参拝には二通りあります。すなわち「正式参拝」と「一般参拝」です。「正式参拝」とは祈願(初宮参り・七五三・成人式・厄年の祓等の諸祈願)をしたい時に、拝殿に上がって、初穂料を納めて、神職に祈祷をしてもらい、参拝をすることです。昇殿するので「昇殿参拝」ともいいます。この時の初穂料は「神職や神社に祈祷料として納めるお金」といった意味合いでお考えの方がいらっしゃいますが、初穂料は本来「神様への感謝の気持ち」なのです。初穂料に関してはコチラをご覧下さい。この「正式参拝」は大麻による修祓の儀・祝詞奏上・玉串奉奠などが行われます。「一般参拝」は「社頭参拝」ともいい、いわゆる拝殿前で賽銭箱にお賽銭を入れて、拍手を打って拝礼することです。ですので、普段皆さんが神社に出向き「お参りをする」のは「一般参拝」ということになります。どちらの参拝もご神前に各々の祈願等をしに参拝するわけですので、心身を正し、清い心で神を拝することが一番重要なことです。また、後に祈願が叶った時にはお礼の参拝も忘れないようにしましょう。

2006年06月20日

-

小さな感動!!

先日から、駅側から境内に入る方の壁に二つの「さなぎ」が付いているのを見つけておりました。一見、ガムのようだったので、取ってしまおうかと思う程でしたが、よく見ると「さなぎ」でしたので、放っておきました。「さなぎ」は茶色と黄緑色の二つです。見るからに茶色の方は「蛾」ではないか?!と思わせるようでした。 今日、何気なく境内にいたら、つつじの花や榊の花のまわりを「アゲハチョウ」がヒラヒラと雨の中を舞っています。「珍しいな~」と思いながらしばらくその様子を眺めていましたが・・・「ア!!あの「さなぎ」がもしや・・・?!」と思い「さなぎ」のある場所へ行くと・・・・なんと、茶色の汚い方の「さなぎ」が孵っていたのです。孵る様子は実際には見ておりませんが、きっとこの「さなぎ」がこの「アゲハチョウ」だったんだと信じてなりません。たまたま、孵った蝶に出会えた、小さな感動に幸せを感じてしまいました。「さなぎ」をそのままにしておいて、本当に良かった・・・と思いました。

2006年06月18日

-

御神酒<おみき>について

神酒とは、神道において神に供える酒(通常は日本酒)のことです。神饌(神様へのお供え)には欠かせないものです。「みき」という言葉は「酒」に「御」(み)をつけたもので、酒の美称であります。通常はさらに「御」をつけて「おみき」といいます。古文献では神酒のことを「みわ」と称しているものもあります。『古事記』には「くし」の語があり、沖縄には「ウグス」の語があります。これらは「奇」に繋がるもので、酒の効能が奇瑞とされたことによるものです。神社の祭礼においては、参列者も御神酒を頂くことが多いのですが、これには意味があります。御神酒とは本来神様にお供えしたお下がりのお酒を指します。神様に物をお供えしてお参りをすると、神様の霊力がそのお供え物に宿ります。お酒をお供えしてお祭りをすれば、霊力の宿ったお酒、すなわち御神酒になります。これを他の神饌と同様、神と同じものを飲食する、すなわち、神様の霊力が直接体内に入ることになるのです。このことは神道の祭礼に於いて、非常に重要なことなのです。又、ほかに、酒に酔うことで非日常の境地に至り、神との交流を深めるという意味もあります。逆に、神事の後の直会の中で頂くのが「御神酒」、神事を行う状態(非日常的な状態)から日常生活をする状態に戻るための儀式で「なおりあい」がその 語源とされていて、お神酒の力によって、非日常から日常の状態へ戻るとされています。この「直会」は、「御神酒を頂く事」であり、決して「宴会」の意味ではないのです。ご神霊が宿った物を飲食してご神霊を身につけるという意味も持つ大切な神事の一部でもあります。神酒には、白酒・黒酒・清酒・濁酒などの種類があり、醸造法も多様です。白酒・黒酒の「き」は酒の古名で、白貴・黒貴とも書きます。『延喜式』によれば、白酒は神田で採れた米で醸造した酒をそのまま濾したもの、黒酒は白酒に草の根の焼灰を加えて黒く着色した酒であると記載されています。今日では、清酒と濁酒(どぶろく)の組を白酒・黒酒の代用とすることも多いです。かつて、神酒は神社もしくは氏子が自家醸造していましたが、現在は酒税法の規制があるため、清酒の醸造免許や、税務署からのどぶろくの醸造許可を得ている神社も存在します。なお、江戸時代に雛祭りで供えられる白酒の風習が生み出されたのは、白酒を供える風習が変化したものという説もあります。はじめにもお話致しましたが、御神酒は普通「日本酒」です。これは、日本酒が「米」から製造される飲み物だからです。「米」は高天原からもたらされ、日本人の主食とされてきた、最高の食べ物です。その「米」から作られるものですので、最高の飲み物と位置付けされるので、やはり神様にお供えする「御神酒」は最高の飲み物の「日本酒」なのです。

2006年06月17日

-

今日は「和菓子の日」

今日は「和菓子の日」です。以下のような故事を踏まえて昭和54年(1979年)に全国和菓子協会によって制定されました。この「和菓子の日」は仁明天皇の祓いの故事にちなみます。嘉祥元年(848年)の6月16日を吉日として、仁明天皇が賀茂の社に禊を行い、年号を「嘉祥」を改元、供物をもって祭りを行い、悪疫を祓ったというものです。16個の菓子や餅を神前に供えて、疫病よけと健康招福を祈ったといわれています。その後、後嵯峨天皇(1220~1271年)が吉例として行ったのをはじめ室町時代には年中行事として行われるようになったことが「武徳編年集成」その他たくさんの古書に記されています。その他、慶長3年(1598年)6月16日、天下人となった豊臣秀吉晩年の嘉祥の祝いの記録や、慶長19年(1614年)6月16日には徳川家康が嘉祥の儀をしたという記録も残っています。 江戸時代には侍臣に祝儀として嘉祥米を賜り、この日を「菓子の日」としています。嘉祥の祝いは、諸大名から末は小鷹匠、小普請あたりまで登場し、本丸にて将軍が出座して一同に菓子を賜る儀式です。使われた菓子は、饅頭、羊羹、うづら餅、志んこ、あこや、よりみず、きんとん、いただき、白団子、干麩、のし餅などで、桧葉を敷いて盛られました。明治のころは、素土器皿に桧葉を敷き、七種の菓子をのせ、大奉書でひし形に包み、紅白の水引をかけたものでした。民間では、江戸時代に武家の間でもこの日に当時の通貨「嘉祥通宝」16枚で菓子を買い、食べるとその家に福があり、疫病を除くという縁起をかつぐのが習わしになったといいます。嘉祥食の行事は室町時代末期から江戸時代を通じて行われました。現在ではこの全国和菓子協会によって制定された和菓子の日は「美しい日本の四季と歴史の中で生まれてきた民族の味「和菓子」の素晴らしさを、もっと親しんでもらい、また和菓子の製造に携わる者も、この優れた日本の食文化を正しく後世に伝え残すために一層の努力を積み重ねていこう」と願って設定されたそうです。また、このように「○○の日」の制定に、昔の「祓い」や「年中行事」の故事からなるものも多いのです。 特にこの時期は昔から「疫病」などが流行りが心配されたり、不安定な時節柄体調を崩したりもするので、「祓い」に関する行事が目立ちます。「夏越の大祓」もその「祓い」の1つです。清浄な心身で元気に夏を迎えましょう。「形代」は賽銭箱の右横にご用意しております。ご用意して2日間ですが、大変多くの方の形代をお預かりしております。

2006年06月16日

-

「夏越の大祓」一色に・・・

昨日、職人さん方に作ってもらった「茅の輪」を社殿前と参道と2つ取り付け、又高張も取り付け、「夏越大祓」の小幟も境内に並びました。「夏越の大祓」一色の境内になりました。 社殿前の様子 参道の様子(茅の輪) 参道の小幟 参道の掲示板明日が15日ということで、ご参拝の方が大変多い日になります。ですので、明日15日に間に合うよう当社は早目に「茅の輪」取り付け、「形代」など・・・「夏越の大祓」の準備を致しております。形代・大祓のお神札も社殿向かって右手の掲示板のところにご用意しております。早速、ご参拝の方が形代をお納めになっている姿をお見受けいたします。「夏越の大祓」神事は6月30日です。30日までに「形代」をお納め下さい。

2006年06月14日

-

「茅の輪」の準備

「夏越の大祓」の準備の為、いつもお世話になっている、麻布造園の職人さんに「茅の輪」を作ってもらいました。この「茅の輪」に使っている、「茅」は多摩川や東京湾の埋立地に野生で生えているものを刈ってきて用意されるそうです。埼玉や群馬まで行くと、たくさん生えているそうですが、何日かですぐに色が変わってしまい、緑色の綺麗なものを付けられない・・・と、その都度必要な量だけ刈らなければならないそうです。出来た「茅の輪」は参道と社殿賽銭箱の前に2つ取り付けます。明日、その作業をし、「形代」もご一緒にご用意する予定でございます。また、本年は「夏越大祓」の小幟も境内に立てる予定です。明日、その様子をUP致します。

2006年06月13日

-

八咫烏<やたがらす>

FIFAワールドカップ、サッカーが話題です。日本サッカー協会のシンボルマークにも用いられ、サッカー日本代表のマークとして認識されている「八咫烏」ですが、当社が「烏森神社」という社名で「からす」がある為、最近「八咫烏」と関係があるかどうか、神輿の蕨手は「八咫烏」なのか?・・・「八咫烏」に関する質問を特に多く受けるようになりました。結果から言うと、当社は普通の二本足の「烏」であり、「八咫烏」ではございませんし、特に関係もございません。ちなみに日本サッカー協会のシンボルマークで八咫烏が用いられているのは以下のものです。協会旗 日本代表チームの紋章 Jリーグ優勝チームを示す、ユニフォームのワッペン 天皇杯優勝チームを示す、ユニフォームのワッペン 今日は折角ですので「八咫烏」についてお話致します。八咫烏とは・・・古事記・日本書紀・風土記の所伝に見える烏のこと。神武天皇東征の途中、熊野から大和への道に迷った時に天上のタカミムスビによって神武天皇の元に遣わされ、道案内をした烏。神皇産霊尊の孫である鴨建角身命の化身と伝えられ、奈良の八咫烏神社にまつられております。呼び方を「やたのからす」とも言います。また、中国の伝説で、太陽の中にいるという三本足の烏のことを言います。八咫烏は、一般には3本足とされていますが、「古事記・日本書紀」に登場する時は3本足との表記はありません。これは、中国の伝説の「烏」と混同されてしまった為と考えられます。熊野三山において烏はミサキ神(死霊が鎮められたもの。神使)、太陽を象徴する神の使いとして信仰されていて、日本神話に登場する八咫烏はこの信仰に関連するものと考えられています。また太陽の運行を司っているともされます。近世以前によく起請文として使われていた熊野の牛玉宝印には烏が描かれています。咫とは長さの単位で、親指と人差指を広げた長さ(約18センチメートル)のことでありますが、ここでいう八咫は単に「大きい」という意味です。「八咫烏」とは「大きな烏」の意です。

2006年06月12日

-

大祓詞にある「国つ罪」について

今日は昨日に引き続き「大祓詞」の中にある「国つ罪」についてお話します。「国つ罪」の内容は以下の通りの13種です。国つ罪には、現在の観念では「罪」には当たらないものもありますが、これらは天変地異の兆し、あるいは、人が罪を犯したことによって起こる現象と説明されます。・生膚断:生きている人の肌に傷をつけること。・死膚断:死んだ人の肌に傷をつけること。・白人:肌の色が白くなるなど、治療できない病気になること。・胡久美:瘤ができるなど、治療できない病気になること。・おのが母犯せる罪:実母との相姦の罪・おのが子犯す罪:実子との相姦の罪・母と子と犯せる罪:まずある女と相姦し、後にその女の子と相姦すること。・子と母と犯せる罪:まずある女と相姦し、後にその女の母と相姦すること。・畜犯せる罪:家畜を相手に性欲を満足させること。・昆ふ虫の災:地に這う虫(昆虫や蛇など)から蒙る病気や障害など、防ぎようのない有害な動物による災害・高つ神の災:雷による災難など、防ぎようのない天災地変災害・高つ鳥の災:空を飛ぶ鳥による被害など、防ぎようのない害鳥による被害・畜仆、蠱物せる罪:家畜類を殺し、その血で悪神を祭り、人々をのろう呪いをすること。以上の13種の「国つ罪」は近親相姦とか獣姦とか先天異常、天変地異などの内容です。地域社会の一員として、遵守すべき倫理や道徳的の基、又は優秀な民族の維持繁栄(日本人たる種の保存)に関して背くことが罪であるという内容のようです。

2006年06月10日

-

大祓詞の中にある「天つ罪」について

神道では、人が犯すかもしれない罪を「天つ罪」「国つ罪」との2種に分けて考えています。「天津罪」・「国津罪」とも書かれます。『延喜式』巻八「祝詞」に収録される大祓詞に対句として登場します。今日はその「大祓詞」の中の「天つ罪」についてお話します。「天つ罪」とは「スサノオが天上(高天原)で犯した8種の罪」のことです。天照大神が天上で行っていた、最も神聖なお仕事の一つ・・・すなわち、稲作をスサノオが以下の悪行を働いたことで、「天の岩戸」隠れをなさるのです。「天つ罪」とはスサノオが行った悪行=罪のことです。その内容は以下の通り、農耕に関係するタブー、農耕を妨害する行為の内容です。いかに、米作りが神聖な行為であるかがここでも伺えます。・畔放 :田の畦を壊して、田の水を干し、稲の生長を妨げること。・溝埋:田に水を引くために設けた溝を埋め、田へ水が通わなくすること。・樋放:田に水を引くために設けた樋を壊し、田へ水が通わなくすること。・頻播:ある人が種を蒔いたところへ、別の人が重ねて種を蒔いて、作物の生長を妨害すること。又、自分のものとしてしまうこと。・串刺:作物の収穫時に、他人の田畑に所有権を示す札や杭を立て、それが自分のものであるとし、所有権を侵害すること。・生剥:生きている馬の皮を剥ぐこと。・逆剥:馬の皮を尻の方から剥ぐこと。・糞戸:祭場に汚物を撒き散らすこと。現在、多くの神社の「大祓詞」は、「天つ罪」・「国つ罪」の罪名の部分はカットされています。すなわち、現在の大祓詞で「天つ罪 国つ罪 許許太久(ここだく)の罪出でむ」となっている部分は、本来は「天つ罪と 畦放 溝埋 樋放 頻蒔 串刺 生剥 逆剥 屎戸 許多の罪を天つ罪と法(の)り別(わ)けて 国つ罪と 生膚断 死膚断 白人 胡久美 おのが母犯せる罪 おのが子犯せる罪 母と子と犯せる罪 子と母と犯せる罪 畜犯せる罪 昆ふ虫の災 高つ神の災 高つ鳥の災 畜仆し蟲物する罪 許多の罪出でむ」でありました。当社「夏越の大祓」神事は6月30日午後5時斎行致します。15日頃には、境内に「茅の輪」と「形代」をご用意致します。 昨年の「夏越の大祓」の「茅の輪」年末に形代をお納めになった方は勿論、今まで「大祓」をされていらっしゃらない方も、半年の罪・穢れを「形代」に移し「大祓」神事でお清め致します。元気に夏を乗り切り、年末まで健やかに過ごせるよう、「形代」にご自身の罪・穢れを移し、お納め下さい。大祓のお札も形代と一緒にご用意致します。

2006年06月09日

-

境内の花

境内の紫陽花もすっかり色付きました。どうやら、どれも明るい紫~ピンク系の色のようです。また、境内の榊にも花が付き、写真のように咲いています。

2006年06月07日

-

芒種

芒種は二十四節気の1つです。今日がその芒種にあたります。また、今日から夏至までの期間のことも「芒種」と言います。太陽黄経が75度のときで、芒(のぎ : イネ科植物の花や種子の殻にあるトゲのような突起、堅い毛)を持った植物の種をまく頃のこと。つまり、田植えの季節という意味のようです。また、麦の取り入れの時ともされております。五月節。暦便覧には「芒ある穀類、稼種する時なり」と記されています。他の農作物では「トウモロコシ」や「キビ」なども「芒」のある穀物です。旧暦のこよみには「斗が巳を指すと芒種となり、この時は芒のある穀類を栽培することができ、この時を過ぎるともう間に合わず、そのため芒種と呼ばれる」という記載があります。芒種は農作物栽培の時期的境目でもあり、気候が暑いため、実際にはすでに典型的な夏季に入っており、農作物の栽培はこの時を境とし、この節気を過ぎると、その成育率はますます低くなります。農事の諺の「芒種は植付けが忙しい」という言い方はこの道理を表しているのです。西日本では梅雨入りの頃となります。また、蟷螂や蛍が現れ始め、梅の実が黄ばみ始める時期です。境内の紫陽花も色を付け始めました。

2006年06月06日

-

遷宮イメージソング「鎮守の里」詞・曲/藤井フミヤ

第62回神宮式年遷宮の諸行事が着々と行われる中、その一環として第62回神宮式年遷宮のイメージソングを藤井フミヤさんが作られました。5月19日にこの曲を、伊勢神宮にて奉納されたそうです。雅楽とミックスされた曲になっているそうです。これからきっと、どこかで耳にすることがあることでしょう。

2006年06月05日

-

生命力に驚きます!!

先日、つぼみをご紹介したばかりの「エンゼルトランペット」ですが、ここ何日かで開花しました。しかも、たくさん。 たった4日前(29日)の様子 ↓ 今日の様子いつもこの花には驚かされるのですが、成長が早いというか・・・大変生命力が強いというか・・・。日々、観察していると見事なまで生命力を感じることが出来ます。以前、あまりに大きくなったので、枝ではなく、元の部分(幹)を切ったことがありました。このまま、枯れてしまうのかな?と思っていた矢先に、切った幹の先端から芽が出、見る見るうちにすぐに葉をつけ・・・また元の様になりました。しかも、年に3回も花をつけるということですし・・・。凄いです。つぼみも沢山ついています。つぼみは大きなスナックえんどうの様な感じで、一端に5・6個付いています。花も大きく派手なので、大変目立ちます。只、花は日中の日差しには流石に弱いようで、日差しの強い日はシナシナとしていますが、夕方になると又復活して、元気に花びらを開きます。。。これも本当に驚きます。

2006年06月02日

-

6月 <水無月>

日本では、旧暦6月を水無月と呼び、現在では新暦6月の別名としても用います。水無月の由来には諸説あり、文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いのですが、逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月」「水月」であるとする説も有力です。他に、田植という大仕事を仕終えた月「皆仕尽」であるとする説、水無月の「無」は「の」という意味の連体助詞「な」であり「水の月」であるとする説などがあります。「な」を「鳴」とし、水の力が鳴り出し、鳴り響く月の意とし、水の力で物事を成らしめ、物事を新たに生みだし、物事を為さしめるのが水無月であるとする説などもあります。○「水無月」の異称○風待月、常夏月、鳴雷月、建末月、水月、未月、旦月、季月、伏月、遯月、焦月、涼暮月、松風月、松風月、風待月、鳴雷月、弥涼暮月○旬の魚○鮎、鯵、穴子、いさき、かつお、きす、鱧、鱒○旬の野菜・果物○かぼちゃ、しゅんぎく、ピーマン、かぶ、キャベツ、きゅうり、さやいんげん、さやえんどう、そらまめ、たまねぎ、とうもろこし、トマト、なす、梅、さくらんぼ、桃○季節の花○紫陽花、花菖蒲、泰山木、夏椿、銭葵、鈴蘭、どくだみ、雪の下、敦盛草、九輪草、岩鏡 今日は、衣替えの日でもあります。衣替えとは、「季節に応じて衣服や調度をかえる」こと。平安朝では、4月1日と10月1日にそれぞれ夏装束・冬装束に改めました。室町・江戸時代にはさらに細かい決まりがありました。現在は制服については、6月1日と10月1日を目安として行われています。和服も袷から単 に変わります。今日の東京のお天気は大変カラッとしており、衣替えには打って付けのお天気です。☆6月行事予定☆6月30日(金)午後2時より「夏越の大祓」神事斎行昨年末、大変多くの方が「形代」をお納め頂きました。「形代」は6月15日頃、お賽銭箱右横の掲示板あたりにこのようにご用意致す予定です。半年の穢れを祓い、元気に夏を乗り切りましょう。

2006年06月01日

全22件 (22件中 1-22件目)

1