2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年10月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

~工事~

今日は朝から、社殿前の雨よけの部分にあった、雨どいの工事を行っております。天水桶撤去の際に、雨どいもかなり傷んでおりましたので、新しくしております。また、手水舎の横に、箱型の掲示板(展示スペース)を設ける為の工事も併せて行っております。こちらに関しては、明日完成の予定でございますので、完成いたしましたら、UP致します。ご参拝の際、お足元、景観が良くありませんが、どうかご理解とご協力をお願い致します。

2006年10月31日

-

重陽の節句(旧暦)

今日は、旧暦での「重陽の節句」にあたります。(旧暦の九月九日)重陽の節句の起源は、ほかの節句と同様古来中国にさかのぼることができます。中国では、奇数は縁起のよい陽の数とされ、一番大きな陽の数である九が重なる9月9日を、「重陽」として節句のひとつとしてきました。 中国ではこの日、茱萸(しゅゆ=ぐみの実のこと)を袋に入れて丘や山に登ったり、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い長命を願うという風習がありました。これが日本に伝わり、わが国では、『日本書紀』に天武天皇十四年九月九日に宴が催されたことを記述しています。しかしその天武天皇が九月九日に崩御されたことからこの日は忌日とされ、その後しばらくは宮中での宴は行なわれませんでした。平安時代初期になると、嵯峨天皇が神泉苑で詩をつくる宴を賦し、御帳の左右に茱萸の袋を掛け、御前に菊を挿した花瓶を置いて詩をつくり、その後氷魚(鮎の稚魚)を食し菊酒を飲む、重陽の宴(「重陽の節会」)を行なったことが記されていて、宮中の行事として定着します。時代が下がりますと、前夜菊に真綿を被せて夜露に湿らし、九日の朝にそれで肌をぬぐうと長寿を保つという着綿の習慣も加わりました。これは花の香りを綿に移し取り、 この香りをもてはやしたもので、『枕草子』にも「九月九日は、暁方より雨少し降りて、 菊の露もこちたく、覆いたる綿なども、いたく濡れ、うつしの香ももてはやされたる」とあります。江戸時代には武家の祝日になりました。その後明治時代までは庶民のあいだでもさまざまな行事が行われていたといいますが、残念ながら現在では私たちの日常生活とは縁遠くなってしまいました。旧暦の9月9日というと現在では10月にあたり、ちょうど田畑の収穫も行われる頃、農山村や庶民の間では栗の節句とも呼ばれて栗ご飯などで節句を祝ったということです。さかんに行われていた重陽の節句が、現代に引き継がれていないのは、旧暦から新暦にこよみが移り、まだ菊が盛んに咲く時期ではなくなってしまったことが大きいのかもしれません。重陽の節句は別名、「菊の節句」とも呼ばれます。宮中行事としては天皇以下が紫宸殿に集まり、詩を詠んだり菊花酒を飲んだりしてけがれを祓い長寿を願いました。また、菊の被綿といって、重陽の節句の前夜にまだつぼみの菊の花に綿をかぶせて菊の香りと夜露をしみこませたもので、宮中の女官たちが身体を撫でてたりもしたといい、枕草子や紫式部日記の中でもその風習をうかがうことができます。中国では、菊の花には不老長寿の薬としての信仰があり、鑑賞用としてより先に薬用として栽培されていたようです。漢方でも薬効を認められている菊の花の種類は少なくありません。その意匠が皇室の紋章ともされている菊は、まぎれもなく日本を代表する花といえますが、そのルーツは、薬用として中国から伝わったものでもあるようです。薬用ということはさておき、日本では食用の菊花もさかんに栽培されています。日本で菊を食材とするようになったのは、室町時代のことらしく、現在では青森県、秋田県、山形県などの生産地を中心に、さまざまな菊料理がつくられています。 現在重陽の節句としての行事はほとんど残っていませんが、九州地方ではお九日と重陽の日を尊んでいったものです。長崎のおくんちも本来的にはこの日のことで 、収穫祭の日取りとしてもっとも早いもののひとつです。また地方によって三九日といって九月九日、十九日、二十九日の三回の祭日を行なうところがあります。今日一般では、菊酒を飲む習慣はありませんが、京都の上賀茂神社では重陽神事として新暦九月九日に烏相撲が行なわれています。この烏相撲の終了後、参加者に直会として菊酒が授与されます。宮中で行なわれていた年中行事にならって神事化されたものでしょう。 風流な行事のなごりとして、菊の花びらを浮かべて菊酒をいただくという風習も残しておきたいものです。

2006年10月30日

-

東京都神社関係者大会

本日明治神宮会館にて東京都神社庁設立60周年記念東京都神社関係者大会が開催されました。(第一部~第三部)第一部では奉祝舞楽「陵王」と「納曽利」が演技されました。陵王と納曽利は「番舞」といって、左舞・右舞を一曲づつ奏して、舞楽会を構成する代表的な舞です。「陵王」に代表される、中国大陸から伝来した唐楽の伴奏で舞うのが「左方舞」。メロディにのって舞うのが特徴です。「納曽利」に代表される、朝鮮半島から伝来した曲を中心にした高麗楽の伴奏で舞うのが「右方舞」。リズムを主にして舞うのが特徴です。第二部では記念式典第三部では記念講演として、評論家の竹村健一先生から、演題「日本の将来」-当面する外交問題を中心に-の講演がございました。

2006年10月26日

-

霜降

霜降は二十四節気の1つです。10月23日頃。および、この日から立冬までの期間を言います。太陽黄経が210度のときで、露が冷気によって霜となって降り始めるころとされています。旧暦九月戌の月の中気です。『暦便覧』では、「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」と説明しています。楓や蔦が紅葉し始める頃で、この日から立冬までの間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼びます。秋気が去って、各地で朝霜を見る季節になります。この頃になると虫の音もかなり減り、秋も一段と深まり、寒冷を覚える頃となります。今日は秋晴れが続いていたお天気も雨となり、肌寒い感じでした。

2006年10月23日

-

手水舎

只今、手水舎の水を一時止めてございます。引いております、水道管からの漏水がみつかり、工事にしばらく時間が掛かりそうです。参拝者の方々には、大変申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

2006年10月21日

-

防災訓練

毎年この時期に愛宕一之部連合町会で、防災訓練が行われます。今日は午前中にその訓練が行われました。新橋2丁目烏森町会として、まず、神社境内にて初期消火の訓練や、止血法など、基本的な訓練を行い、その後、桜田公園へ移動。連合町会全体での訓練を行いました。神社境内での烏森町会の皆様の訓練の様子・・・ 桜田公園での訓練の様子・・・ 桜田公園では650名を超える参加で、訓練が行われました。港区長さんをはじめ、愛宕警察署長さん、芝消防所長さんの講評を頂き、無事訓練は終了致しました。災害に備え、各個人の災害意識の向上と地域社会としての協力など、この訓練で身に付けられたのではないかと思います。

2006年10月18日

-

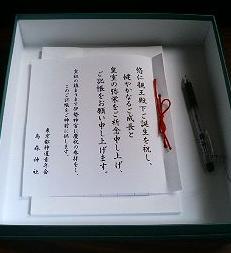

奉祝御記帳について

悠仁親王殿下のご誕生を祝し、ご記帳をお願い申し上げておりましたが、今日締め切りも近くなりましたので、沢山のご記帳、お預かりいたしましておまとめし、事務局へ送付致しました。

2006年10月17日

-

神嘗祭~2~

神嘗祭とは、神宮(伊勢神宮)の祭礼です。昭和22(1947)年までは祝日でした。 皇室の大祭で、天皇陛下が皇居の水田で、自らお作りになり、その年に獲れた新穀(稲穂)を天照大御神(伊勢神宮)に奉る儀式です。かつては9月11日 (旧暦)に勅使に御酒と神饌を授け、9月17日 (旧暦)に奉納していましたが、明治12年(1879年)以降は月遅れで10月17日に行われるようになりました。月遅れにした理由は、当時は9月17日では新穀が間に合わなかったからといわれています。戦前は大祭日の一つでありました。戦後は国の祭日ではなくなり、宮中と伊勢の神宮で儀式を執り行っています。宮中では、神宮の祭典に合わせ神宮を遥拝します。神宮へは、皇室から勅使が遣わされ、奉幣の儀が奉仕されます。今日はその神嘗祭、伊勢神宮の内宮奉幣が正午に行われる日です。

2006年10月17日

-

神嘗祭~1~

10月15日~25日の間、伊勢神宮では恒例祭では最も重要な祭典の1つとされる「神嘗祭」が行われます。この神宮の「神嘗祭」は一般の神社で言うと、例祭にあたります。この「神嘗祭」と「6月月次祭」・「12月月次祭」の3つは「三節祭」といい、最も重要な祭典とされています。その年の新穀を大御神に奉り、ご神恩に奉謝申し上げる最も由緒深い祭典なのです。天皇陛下には勅使を差遣されて奉幣が奉仕されます。由貴夕大御饌~内宮10月16日22時、外宮10月15日22時由貴朝大御饌~内宮10月17日2時、外宮10月16日2時奉幣~外宮・多賀宮10月16日2時、内宮・荒祭宮10月17日2時、月読宮・月読荒御魂宮・伊佐奈岐宮・伊佐奈弥宮・土宮・月夜見宮10月19日10時、瀧原宮10月23日10時、伊雑宮・風日祈宮・倭姫宮・風宮10月25日10時両宮に続き、別宮、摂社、末社、所管社でも25日まで祭事が行われます。地域の伊勢では、このように賑っているようです。

2006年10月15日

-

社務所受付(玄関)内の装い

本日、社務所受付(玄関)に、授与所と同じく、壁代をお付けしました。社務所の中はこのようになりました。社頭(賽銭箱右横)に設置しております、ご記帳(悠仁親王殿下ご誕生を祝し、健やかなるご成長と皇室の弥栄をご祈念申し上げるもの)ですが、来週にはお下げいたし、機関へ送付いたします。ご参拝の際には、是非ご記帳下さいますよう、お願い申し上げます。

2006年10月12日

-

体育の日

10月の第2月曜日、今日は「体育の日」です。「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」国民の祝日です。体育の日は、元々は10月の第1土曜日の「スポーツの日」でした。昭和39年(1964年)に東京オリンピックが開催されると、開会式が行われた10月10日を記念して、昭和41(1966)年6月25日付けで国民の祝日「体育の日」となりました。夏季オリンピック開催日としては異例に遅い、この10月10日に開会式を行ったのは、秋雨前線が去ったあとの東京地方の晴れの確立が高く、また「晴れの特異日」とされていた為で、この日に選ばれたといわれています。10月10日が国民の祝日「体育の日」となった1966年から1999年までの34年間に東京地方で「体育の日」に1ミリ以上の雨が降ったのはわずか5回でした。一部の祝日を月曜日に移して、土曜日を含めた3連休を増やす「ハッピーマンデー構想」により祝日法が改正されて、体育の日は平成12年(2000年)から10月の第2月曜日に移行されました。ところが、体育の日が10月第2月曜日に変更となった2000年から2003年までは逆に3回と、多くを数えています。また2000年以後、初めて10月10日が体育の日となった2005年も、東京地方は雨となっており、近年は体育の日が運動会や体育祭に適するとは言えなくなってきています。現在では、「晴れの特異日」は10月10日ではなく、11月3日になっています。さて、「体育の日」にちなんで行われる「運動会」なるものは、一体いつの頃から始まったのでしょうか。 もともと「運動会」という行事は、日本ではなじみの薄いものでした。寺小屋の時代から、遠足的な行事は行われていました。刀術や弓術、馬術など特定の競技は行われていましたが、体育全般にわたる行事は行われていませんでした。運動会という行事は、文明開化の時に西洋から持ち込まれたもののようです。日本で初めて行われた運動会は、明治7年海軍兵学寮で行われたものだと言われています。この時のプログラムの中には、現代の運動会の競技に通じるようなものがありましたが、この後運動会は軍事的性格を持ったものになっていきます。団体訓練をする場として運動会が利用されるようになったのです。 こうした動きに対して、運動会の開催回数が重なるにしたがって、盛大で楽しいお祭色の濃いものへとなっていきます。明治40年前後には、そのプログラムも現代のものに近づき、地域全体のお祭へとなっていきました。 最近の学校で行われる運動会は、プログラムの見直しや平日開催が増えるなど、お祭ムードもなくなってきました。運動会といえば、敬宮愛子様も幼稚園の運動会で「大玉ころがし」をされる様子・また笑顔で応援される皇太子ご夫妻の様子が大変印象的です。

2006年10月09日

-

七五三詣について

七五三のご予約を承っておりますが、最近は家族が御揃いになれる、11月15日の近くの土日を中心に七五三詣りをされるご家族が多いようです。当社の七五三詣りは、他のご家族・お子様とご一緒でのお祭ではなく、一家族毎にお祭を致しております。また、社殿内において、お持ち頂いたカメラなどでご自由にお写真もお取り頂けます。当社は銀座が大変近い為、七五三詣り前後に、ご家族でお食事をされたり、銀座をお散歩されるご家族もいらっしゃるようです。氏神様にお参りし、お子様の健やかな成長と、更なる幸福・長寿をお祈りしましょう。七五三詣りのご予約・お問い合わせは烏森神社社務所までどうぞ。※ご希望のご予約の日時がお取り出来ない場合(予約がすでに入っている場合)もございますので、あらかじめご了承下さい。

2006年10月08日

-

みなと区民まつり

今日・明日10月7日(土)と8日(日)と芝公園・増上寺周辺では、 「みなと区民まつり」という催しがあります。今年で25回目を迎えました。この区民まつりには、当社の神輿の会「皐月会」や氏子町会の方々も出店したり、色々な行事に参加されていたりしています。毎年、大変な賑わいの催しの1つです。 明日もお天気の予定です。ご家族でお出掛けになってみてはいかがでしょうか?

2006年10月07日

-

十五夜と月の神様のお話

日本の民間で行われた十五夜行事は、どのようなものだったのでしょうか。日本における十五夜は、古来の月を祭る信仰に外来(中国)の行事が習合したものと考えられますので、その内容には農耕儀礼的な要素がかなり残されています。十五夜といえば、多くはススキや花を飾り、さまざまな供えものをするのが全国的にも一般化した行事の形態です。この供えものには、団子やまんじゅう、おはぎなどの作りもののほか、里芋、さつま芋、豆類、大根などの畑作物、さらに柿や栗、梨、りんごなどの果物があります。その他、水や酒、灯明なども含めて、これらは地域によってさまざまな組合せがあり、またその供え方ひとつとってみても、たいへん興味深い変化が見られます。特にススキと里芋をめぐっては、この行事が単なる「月見」ではなく、農耕儀礼としての性格を強く示唆する要素として注目されています。また、地方によって色々な風習があるようです。・南九州や沖縄では、十五夜に綱引きをする風習があります。・月見団子を縁側にお供えし、それを子どもたちが盗み食いをする風習があります。家々では、団子を多く盗まれた方が縁起がよいとされました。・ススキも全国でお供えされています。供えたススキを家の軒に吊るしておくと一年間病気をしない、という言い伝えが全国に分布しています。中国でも地域によって家庭ごとに祭壇をつくり、月餅や芋の煮物、柿、栗、蓮根、菱などを供えたといわれ、これに類似した習俗は、他のアジア諸国にも見出すことができます。ところでお供えするお団子ですが、いくつ盛ってますか?「適当」「盛れるだけ盛る」「子どもの年の数だけ」などいろいろ聞きますが、正しくは十五夜に15個、十三夜には13個だといわれます。盛り方は、一番下に8個、つぎに4個、2個、1個の順で。また一説には12個とも言われ、毎月おとずれる満月を数え、1年で12個の満月をイメージしているそうです。こちらの説では、うるう年に13個お供えするそうです。ところで、「中秋の名月」というのは、単に中秋の月のことをさしていますので、この月が必ずしも満月(望)になるとは限りません。 ~年毎の 満月の日 と 十五夜の日 ~2006年 10月 7日 10月 6日2007年 9月27日 9月25日2008年 9月15日 9月14日2009年 10月 4日 10月 3日2010年 9月23日 9月22日2011年 9月12日 同左2012年 9月30日 同左2013年 9月19日 同左2014年 9月 9日 9月 8日2015年 9月28日 9月27日2016年 9月17日 9月15日2017年 10月 6日 10月 4日2018年 9月25日 9月24日2019年 9月14日 9月13日2020年 10月 2日 10月 1日2021年 9月21日 同左2022年 9月10日 同左2023年 9月29日 同左そして、六曜の場合、旧暦で毎月1日の曜日が月ごとに決められていて、旧暦8月の場合の1日は友引とされています。2日目からは先の順に、先負、仏滅、大安、赤口、先勝、友引、・・・と順番にローテーションされていきます。ということは、この順番でいけば中秋の名月となる旧暦8月15日は必ず仏滅となります。大安の日にお月見がしたいと言う方がおられるかもしれませんが、残念ながらかなわぬ願いです。ただ、今年は十五夜の次の日、すなわち明日7日が満月で大安です。十五夜の翌晩は「十六夜」といいます。月の出の時間は日ごとに遅くなります。十六夜の月は、十五夜の月よりも出をためらっている(いざよっている)とのことから「いざよい」です。「秋は月」の美学をもち、月が大好きな日本人はさらに、その翌晩、そのまた翌晩…の月にも名前を付けました。17日 立待月:立って待っていれば月が出る18日 居待月:月が出るまで座って待つ19日 寝待月:月の出が遅いので寝て待つ20日 更待月:夜も更けてから月が上ってくる 気候的に、空気が澄んで、綺麗に月が鑑賞できるこの時期を昔から日本人は大切にしてきたのです。民間では太陽と同じくらい月を信仰していたことが伺えます。日待ちの講よりも、月の出を待つ月待ちの講が多いのも、単に日待ちが徹夜する苦業である為ばかりではなく、月のある明るい晩への期待が大きかったものと思われます。ここで、神道での月の神様のお話をします。月の神様は「月読命」(「月読神」)一般的に月を神格化した、夜を統べる神であると考えられています。月読神は「三貴子」の一人です。創造神である伊邪奈岐が宮崎の川の河口付近で禊をした時、左目を洗った時に天照大神、右目を洗った時に月読神、そして鼻を洗った時に須佐之男神が生まれました。そして伊邪奈岐は天照に天の世界を、月読に夜の世界(月を読むので、月=暦とも言われる)を、須佐之男に海を統治するように命じたのです。月読命に関する神話は、天照大神や須佐之男命に比べて少ないのですが、『日本書紀』には、天照大神の命で月読命が保食神のもとへ食べのもの種を分けてもらうために、遣わされる話が記されています。天照大神の命で訪れた月読命に保食神は口から出した海山の数多くの食物を奉るが、これを見た月読命は「汚らわしい。お前の口から出した物を私に食べさせる気か」と怒り、剣を抜いて殺してしまいます。天に帰って報告したところ、天照大御神は激しく怒り「お前は悪い神だ。二度と会わない。」と言って、月読命とは二度と会わなかったそうです。だから月と日は顔を合わせないと記されています。「日月分離」の神話、ひいては昼と夜の起源であります。『古事記』ではこの神話は須佐之男命の話になっていますが、日月離反で結んだこの話の方が話の筋に無理もなく自然です。またこの話は月と農耕の関わりの強さも表現されているものと思われます。太陽=天照大神・月=月読命との関係が、神話で描かれているのも、大変興味深いことです。

2006年10月06日

-

お月見のこと

~お月見とは・・・「十五夜」について~お月見は旧暦の8月15日に月を鑑賞する行事で、この日の月は「中秋の名月」・「十五夜」・「芋名月」と呼ばれます。「十五夜」にはこの頃収穫した農作物を供えます。その代表が里芋なので「芋名月」と呼ぶのです。今年の「中秋の名月」お月見の日は明日10月6日(金)になります。ただし、満月はその翌日7日です。月見の日には、おだんごやお餅(中国では月餅)、ススキ、サトイモなどをお供えして月を眺めます。月見行事のルーツははっきりとは分かっていません。最近の研究によると、中国各地では月見の日にサトイモを食べることから、もともとはサトイモの収穫祭であったという説が有力となっています。その後、中国で宮廷行事としても行われるようになり、それが日本に入ったのは奈良~平安時代頃のようです。中国においては、清時代の記述に「各家とも瓶花[いけばな]・線香・蝋燭を供え、空を望んで頂礼する。小児たちは男女とも月下に膜拝[もはい]し、燈前にて嬉戯[あそ]ぶ」とあります。江蘇地方の民間で行われていた中秋節のようすを知ることができます。日本では、平安朝以降、宮中や貴族社会で観月の宴が盛んに催されてきたようで、その性格について、単なる内裏の行事ではなく、風流を尊ぶ季節の象徴として重んぜられた行事と受けとめられています。観月の慣習が一般庶民にまで広まったのは近世になってからのようで、江戸では隅田川の河口近くや深川、品川、高輪、駿河台あたりが月見の名所として知られていました。お月見といえば「十五夜」が定番ですが、他にも「十三夜」、「十日夜」のお月見行事があるのをご存知でしょうか。「十三夜」は聞いた事があるけど、「十日夜」は知らないという方も多いと思いますが、昔からこの3日間が晴れると良いことがあるとされています。~「十三夜」について~旧暦9月13日のお月見のことで、旧暦8月15日の十五夜の後に巡ってくる十三夜をさします。そのため、旧暦を新暦になおして10月13日とするのではなく、その年によって日付が変化します。今年の十三夜は11月3日です。十三夜は十五夜に次いで美しい月だと言われているため、中秋の名月(十五夜)から約1か月後に巡ってくる十三夜のお月見を昔から大切にしていて、十五夜または十三夜のどちらか一方しか観ないことを「片見月」と呼び、縁起が悪いこととしていました。これは十五夜を行ったら必ず十三夜もしなければならないという戒めを語り伝えたものです。このように片月見が禁忌とみなされた背景には、生業と天候にかかわる信仰上の事情があったためでしょう。十五夜よりも十三夜のほうが晴天を期待できるという日本の気象パターンからすれば、2回の月見のうち、どちらか一方は必ず月を拝し、その年の収穫を祝うとともに翌年の豊作を祈願したいという意識がその根底にあったとしても不思議ではありません。「十五夜がだめなら十三夜がある」という切実な想いは、各地の伝承や俗信からもはっきりと窺うことができます。十三夜は日本独自の考えからのものですので、日本独自の行事です。十三夜には無事収穫した栗や豆を供えるので別名「栗名月」・「豆名月」といいます。十五夜の後のお月見なので「後の月」とも言われます。~「十日夜」について~ 案山子は田の神様。案山子にお供えものをしてお月見をしてもらうのは、十日夜に天に帰るからという言い伝えもあるそうです。 十日夜とは旧暦10月10日に行われる収穫祭で、東日本を中心に行われています(西日本では旧暦10月亥の子の日や11月に、類似する収穫の行事を行います)。その内容は地方によって様々ですが、稲の刈り取りが終わって田の神様が山に帰る日とされているため、稲の収穫を祝ってお餅をついて食べたり、稲の茎をたばねた「わらづと」や「わら鉄砲」で地面を叩きながら唱えごとをして地面の神を励まし、作物にいたずらをするモグラを追い払います。また、「かかしあげ」といって田んぼを見守ってくれたかかしにお供えものをし、かかしにお月見をさせてあげる地方もあります。十日夜はお月見がメインではないため、月齢に関係なく新暦の11月10日に祭りを実施する地方が多いようです。明日はお月見が出来るでしょうか・・・明日も中秋の名月・十五夜についての豆知識を御紹介します。

2006年10月05日

-

近隣の工事状況

新橋駅前の機関車に、アスベストが含まれているということで、現在その撤去作業が行われています。また、新橋機関車広場から、当社近隣の柳通りでは、歩道拡張工事が行われており、ニュー新橋ビル前から当社参道横の道に直接通り抜けが出来ない状況になっておりますので、ご注意ください。柳通りの工事の様子。この道路は、付近が駐車違反の重点地区となっており、かねてより規制が厳しくされておりましたが、このような工事も重なり道路の幅も狭く、通行も歩行にも影響が多少出ているようです。駅からご参拝の際は、烏森通りの参道よりお参り頂ければと存じます。また、境内の天水桶ですが、現在は正面から撤去され、裏の方に保管しております。

2006年10月03日

-

10月 <神無月>

つい、最近秋の訪れを感じていましたが、はや10月です。10月1日の今日は衣更え(更衣・衣替え)の日です。気候に合わせて、衣服を冬服に替える日です。この衣替え、平安時代から始った習慣で、当時は中国の風習にならって4月1日および10月1日に夏服と冬服を着替えると定め、これを「更衣」と言いました。しかし、天皇の着替えの役目を持つ女官の職名も更衣といい、後に天皇の寝所に奉仕する女官で女御に次ぐ者を指すようになったので、民間では更衣とは言わず「衣替え」と言うようになりました。 江戸時代ごろから、衣替えは6月1日と10月1日に行うようになり、明治以降の官庁・企業等もそれに従い現在に至っています。 ところで、10月の異称で一般的なのが「神無月」です。最も知られているのが、諸国の神々が縁結びの相談をするため、出雲大社に集まるので、各地方からいなくなるというもの。一方、神を迎える島根県出雲地方では「神在月」と称しています。ただ、この説は中世以降、出雲大社の御師が全国に広めた説であるとされています。藤原清輔の『奧義抄』には「天の下のもろもろの神、出雲国に行きて、この国に神なきゆえにかみなし月といふを誤れり」とあります。このように、一概に「全国の神様が出雲に集合するから、神様がいない月」ということは出来ません。この「神無月」の語源として以下のような説がありますが、いずれにしても「神無」は宛字としています。○醸成月: 新穀で新酒を醸す月 ○神嘗月: 新嘗の準備をする月 →→翌月に行われる新嘗祭の準備として、新米でお酒を醸す月から「醸成月」が「神無月」になったという説○神な月:「神の月」の意 →どちらもこの頃が農作物の収穫の月でもあることから神な月=神の月(神な月の「な」は格助詞で「神の月」の「の」意)、即ち収穫を感謝する神祭りの月が語源であるという説。○雷無月:雷のない月 →10月は雷の鳴らなくなる月から「雷無月」だと言うのは、江戸時代の国学者荷田春満(かだのあずままろ)の説です。雷の発生を名古屋気象台調べますと、7~9月がピークで10月より極端に少なくなり1月が最少となっています。この統計から見ると、「雷無月」もうなずけます。◆長月の異称◆小春、時雨月、初霜月小六月、小春月、春待月、立冬、初冬、猛冬、上冬、玄冬、開冬、鎮祭月、鏡祭月、大月、良月、陽月、拾月◆旬の味◆魚介・・・秋刀魚、鮭、鰯、鯖、柳葉魚、平目、鮪、するめ烏賊、わかさぎ野菜・果物・・・茄子、シメジ、椎茸、松茸、栗、かぶ、三つ葉、蓮根(レンコン)、えのきだけ、りんご、柿、すだち、大根、白菜◆季節の草花◆野紺菊、嫁菜、油菊、鶏頭、野原アザミ、コスモス、ホトトギス、秋の麒麟草、金木犀

2006年10月01日

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 白ビキニで魅せる圧巻ヒップ 制コレ…

- (2025-11-24 02:00:04)

-

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 欲望と知恵のバランスを考える

- (2025-11-22 11:56:40)

-

-

-

- 徒然日記

- 大阪発動機 ミゼット

- (2025-11-23 17:17:45)

-